UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine

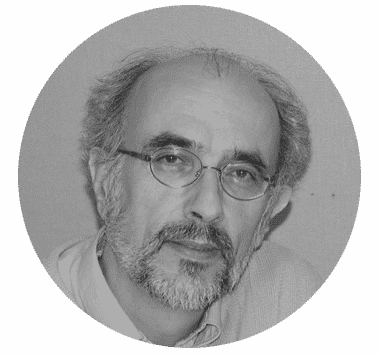

Auteur : Vincent Berdoulay

Institut Claude Laugénie

Université de Pau et des Pays de l’Adour

Domaine universitaire

F-64 000 Pau

vincent.berdoulay@univ-pau.fr

0000-0001-8558-4815

Université de Pau et des Pays de l’Adour

Domaine universitaire

F-64 000 Pau

vincent.berdoulay@univ-pau.fr

0000-0001-8558-4815

Vincent Berdoulay, Ph.D. Berkeley 1974 ; Post doc Ohio State University (1974-75) ; HDR Paris-Sorbonne 1990 ; Professeur Université d’Ottawa (1975-1989) ; Professeur de géographie et aménagement Université de Pau et des Pays de l’Adour (1989-2012) ; Professeur émérite depuis 2012 Université de Pau et des Pays de l’Adour ; Directeur fondateur de l’UMR SET (1995-2005) ; Membre de l’UMR 6031 TREE CNRS/UPPA ; Président honoraire de la Commission Histoire de la Géographie (Union géographique internationale) ; Président d’Honneur de l’Association internationale de Géographie francophone.

Bibliographie sélective

- La formation de l’école française de géographie (1870-1914), 3e éd., Paris, CTHS, 2008, 259 p.

- « La métaphore organiciste. Contribution à l’étude du langage des géographes », Annales de géographie, 91(507), 1982, p. 573-586. https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1982_num_91_507_20142

- « Les idéologies comme phénomènes géographiques », Cahiers de géographie du Québec, 29(77), 1985, p. 205-216. https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/1985-v29-n77-cgq2649/021718ar/

- Des mots et des lieux. La dynamique du discours géographique, Paris, Éditions du CNRS, 1988, 108 p.

- « Pluralité du discours et post-modernisme », Espaces Temps, 40-41, 1989, p. 32-33. https://www.persee.fr/doc/espat_0339-3267_1989_num_40_1_3455

- Berdoulay, V. et O. Soubeyran, 1991, « Lamarck, Darwin et Vidal : aux fondements naturalistes de la géographie », Annales de Géographie, vol. 100, n° 561-562, p. 617-634. https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1991_num_100_561_21651

- « Lieu et sujet. Perspectives théoriques » (avec J.N. Entrikin), L’Espace géographique, 27 (2), 1998, p. 111-121. https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1998_num_27_2_1139

- « Patrimoine naturel et développement durable. À propos de la controverse des monts Nimba » (avec J.-F. Pascual et O. Soubeyran), Espaces et sociétés, n° 97-98, 1999, p. 91-109. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56197836.image.f92.pagination#xd_co_f=ZWRmMzZmMzYtYjEwNC00YjNhLWEzMDktZWJkOTc3YzRhZjYx~

- Pensée mythique et rationalité scientifique (dir., avec A. Turco), numéro thématique des “Cahiers de géographie du Québec, Québec, 2001, 163 p. https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2001-v45-n126-cgq2698/

- L’écologie urbaine et l’urbanisme (avec O. Soubeyran), Paris, La Découverte, 2002, 270 p. https://www-cairn-info.rproxy.univ-pau.fr/l-ecologie-urbaine-et-l-urbanisme–9782707138866.htm

- “The Pyrenees as place: Lefebvre as guide” (avec J.N. Entrikin), Progress in Human Geography, 29 (2), 2005, p. 129-147.

- Les figures géographiques du sujet (dir., avec X. Arnauld de Sartre et D. Laplace-Treyture), Numéro thématique des « Cahiers de géographie du Québec », Québec, 2010, 154 p. https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2010-v54-n153-cgq5003101/

- Des politiques territoriales durables ? Leçons d’Amazonie (avec X. Arnauld de Sartre), Paris, Éditions Quae, 2011, 158 p. https://www.cairn.info/des-politiques-territoriales-durables–9782759216413.htm

- « Pratiques réflexives en aménagement pour une adaptation aux changements environnementaux » (avec O. Soubeyran), L’Espace géographique, 41 (2), 2012, 169-180. https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=EG_412_0169

- « El lugar, el sujeto y la mediación del imaginario », dans D. Hiernaux et A. Lindón (dir.), Geografias de lo imaginario, Barcelone, Anthropos Editorial, 2012, p. 49-64.

- « Sens et portée du patrimoine naturel à l’heure de l’aménagement durable et du changement climatique » (avec O. Soubeyran), L’Espace géographique, 42 (4), 2013, 370-380. https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=EG_424_0370

- « Vidal de la Blache i la modernitat », Treballs de la Societat Catalana de geografia, 78, 2014 p. 113-124. https://raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/87196/377726

- « L’individu comme sujet géographique : un apport fondamental de Élisée Reclus », Ichan Tecolotl – CIESAS/CONACYT (Mexique), juin 2017 – en ligne : https://tecolotl.ciesas.edu.mx/puntos-de-encuentro-anteriores/lindividu-comme-sujet-geographique-un-apport-fundamental-de-elisee-reclus/

- « Imagens na geografia: sobre a importante dimensão visual no pensamento geográfico » (avec P.C.C. Gomes), Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 2018, 27 (2), p. 356-371. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/65165/pdf

- L’aménagement face à la menace climatique : le défi de l’adaptation (avec O. Soubeyran), Grenoble, UGA Éditions, 2020, 242 p. https://www.uga-editions.com/menu-principal/collections-et-revues/toutes-nos-collections/ecotopiques/l-amenagement-face-a-la-menace-climatique-645123.kjsp

Contenus additionnels

Entretien Société de Géographie (Portraits de géographes).

“Le défi de l’adaptation en aménagement – Entretien de Dominique Bourg avec

V. Berdoulay et O. Soubeyran”, La Pensée écologique, 24 avril 2021, 11 p.

“La culture, sujet de géographie”, 2014 (© Cap Sciences, C-YourMag.net).

Si Onésime Reclus est souvent mentionné comme l’« inventeur » du terme francophonie, sa pensée reste mal connue, invoquée de façons diverses, réductrices, voire contradictoires.

Géographe polyglotte, essayiste étonnant, publiciste passionné, Onésime Reclus s’est profondément interrogé sur le devenir de la francophonie. Par l’abondance de ses écrits, il a attiré l’attention sur cette question, cherchant à la problématiser et à fournir des pistes d’action.

Plus d’un siècle nous sépare de la mort d’Onésime Reclus et d’une époque maintenant bien révolue. Pourtant, la francophonie, après bien des vicissitudes, continue à faire face à de nombreux défis.

Quand le nom d’Onésime Reclus est mentionné en tant que créateur du terme de francophonie, il n’est pas rare de lui associer aussi celui de colonialisme. S’il est exact qu’Onésime Reclus fut un des chantres de l’expansion coloniale française, faut-il pour autant considérer que l’idée de francophonie soit un avatar colonialiste ?

Nous avons vu que le contexte dans lequel Onésime Reclus avait élaboré ses idées, l’invitait à établir un lien étroit entre avenir de la francophonie et analyse géographique. Il s’agit maintenant de cerner comment il a cherché à le montrer.

Qu’est-ce que la vision d’un monde francophone élaborée par Onésime Reclus doit à son époque ou à sa personnalité ? Quels sont les éléments du contexte sociétal ayant joué un rôle dans la genèse de ses idées ?

Onésime Reclus était un amoureux de la langue – et pas seulement du français –, ce qui le portait non seulement vers les œuvres littéraires dont il pouvait réciter par cœur de longs passages, mais aussi un goût irrépressible pour la création de néologismes.

C’est sous la plume d’Onésime Reclus qu’en 1886 sont d’abord diffusés les termes de francophone et de francophonie.

Voici un ouvrage précieux, riche d’une réflexion profonde, elle-même nourrie d’une expérience géographique longue et diverse. Paul Claval nous livre ici une étude non seulement fondée sur l’analyse des grandes mutations de la géographie humaine de ses débuts jusqu’à nos jours, mais aussi une interprétation éclairée par son propre engagement tout au long de sa vie.