Traduit par Corinne Ferrero.

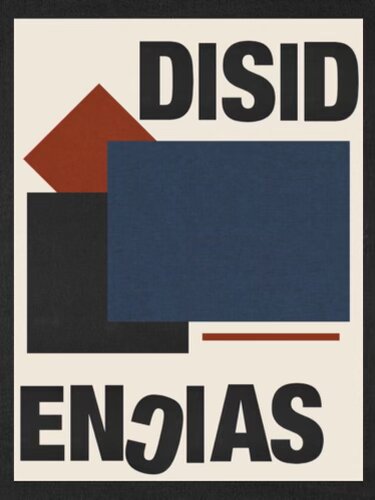

Pour Emilio Santiago Muiño, dont la « pauvreté luxueuse »

représente la plus belle des utopies réelles

que l’on puisse offrir à ceux qui viendront après nous.

Faire taire la différence. Prélude grec

1.

C’est à Mies van der Rohe, l’architecte d’origine allemande qui fut l’un des plus grands représentants du modernisme architectural, que l’on attribue le célèbre apophtegme Less is more. « Moins, c’est plus », tel est le principe qui résumait l’esprit de sa proposition architecturale mais aussi, dans une large mesure, celui de toute une époque dont l’École d’art du Bauhaus de Weimar (dont Mies fut le dernier directeur) aspirait à être un vibrant témoignage. Derrière cette formule, Mies van der Rohe résumait l’héritage de l’un des moments les plus emblématiques d’une certaine modernité artistique. La portée de son message, cependant, n’est pas immédiatement perceptible. En effet, sous son apparence minimaliste, un tel énoncé, Less is more, exprime pourtant à la lettre l’idée centrale du programme moderne des Lumières, celle de « progrès » : moins signifiait ainsi, en dépit des apparences, plus.

À la même époque, dans ses « Douze règles pour une nouvelle académie » de 1953, le peintre Ad Reinhardt – autre référence théorique et artistique de l’art moderne en général et de l’expressionnisme abstrait en particulier – reprenait à son compte le principe Less is more de Mies van der Rohe appliqué à l’art dans son ensemble et ajoutait de manière très significative : « L’art commence lorsque nous nous débarrassons de la nature »1. Dans le « plus » de Mies van der Rohe et dans le « se débarrasser de la nature » de Reinhardt, apparaît condensée la logique qui définit la modernité capitaliste mieux que dans de nombreux traités d’économie ou d’histoire politique. C’est là que s’enracinent nombre de nos problèmes actuels : dans une société qui s’est construite en tournant le dos à ses liens avec la nature et qui, même dans sa version minimaliste, en demande toujours plus.

Quelques décennies plus tard, en 1972, la réponse de la nouvelle génération d’artistes à l’évangile moderne n’aurait pu être plus éloquente. Dans leur célèbre ouvrage Learning from Las Vegas, l’architecte Robert Venturi et ses condisciples2 proposeront ainsi de remplacer le slogan de la modernité architecturale miesienne par un autre beaucoup plus adapté à la nouvelle époque : Less is bore (« Moins, c’est ennuyeux »). Là encore, difficile de condenser en un message plus court et plus précis tout ce que cette transition de la modernité à la postmodernité a pu signifier sur le plan culturel, économique, artistique et philosophique : la critique de la notion « progressiste » de l’histoire, l’acceptation de la logique du spectacle comme moteur de la vie culturelle, la reconnaissance sans fard de la fin de toute utopie, le retour parodique de l’aura de l’œuvre d’art et l’acceptation sans complexe de la fusion de l’art et du marché résonnent sous cet « ennui » moderne que le postmodernisme entendait fuir à tout prix.

2.

Il est inutile de préciser que le présent dans lequel nous vivons n’est plus ni celui de la modernité sérieuse et grave (mais néanmoins confiante) du capitalisme industriel, ni celui de la post-modernité joviale et ironique (mais néanmoins lucide) qui a défini la logique culturelle du capitalisme tardif3. Notre présent, en effet, se situe dans un autre temps, celui du chant du cygne de la civilisation industrielle et de l’aube d’une nouvelle époque. Un présent – ni moderne, ni postmoderne, bien au contraire – caractérisé par trois événements menaçants dont l’évolution déterminera de manière irréversible la forme de cet avenir qu’il nous incombe d’imaginer.

Ces trois événements majeurs, nous les connaissons bien, il s’agit, d’une part, de la crise écologique (du changement climatique à la destruction de la biodiversité et ses multiples conséquences), d’autre part, du peak of everything (« la pénurie de tout » : de pétrole, de charbon, de gaz naturel, mais aussi de minerais comme le cuivre, le platine, le lithium, et de matériaux comme certains sables, les phosphates et les terres rares4) et, enfin, des inégalités sociales, économiques et politiques dont l’accroissement est, comme nous le savons, sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Trois données majeures qui, loin d’être indépendantes les unes des autres, s’entremêlent en un nœud complexe qui étrangle notre présent et menace d’annuler toute possibilité d’avenir.

Pour comprendre leur intrication, contentons-nous de souligner quelques éléments, par ailleurs bien connus.

Entre 1990 et 2015 (période du « pic de mondialisation », et de ce que Steffen a appelé « la grande accélération » de l’économie mondiale dans la seconde moitié du XXe siècle5), les 1 % les plus riches de la population mondiale ont été responsables de 15 % des émissions de carbone de la planète6. Ce qui signifie que ces 1 % ont pollué deux fois plus que la moitié la plus pauvre de l’humanité (responsable de 7 % des émissions). Si chaque être humain produit en moyenne environ 6,5 tonnes de gaz à effet de serre par an, les 1 % les plus riches du monde globalisé émettent à eux seuls en moyenne 110 tonnes par personne. Quant aux 0,01 % (les plus riches parmi les plus riches), leur empreinte écologique s’élève à 2 530 tonnes par personne, soit près de 400 fois plus que l’empreinte carbone de l’habitant moyen de la planète7. Un vol spatial de 11 minutes (comme ceux de Jeff Bezzos ou de Richard Branson en juillet 2021) génère 75 tonnes de carbone par passager, soit plus que ce que le milliard d’habitants les plus pauvres de la planète émettra au cours de sa vie entière.

Selon le rapport annuel d’Oxfam de 2022 sur les inégalités intitulé « Les inégalités tuent », au cours de la pandémie, les 10 personnes les plus riches du monde – dont nous pourrions probablement réciter les noms et prénoms de mémoire – ont doublé leur fortune, laquelle est passée de 700 milliards de dollars à 1,5 billion de dollars. Au cours de la même période, les revenus de 99 % de l’humanité ont chuté, plongeant 160 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté8. Selon l’Agence internationale de l’énergie et la Bank of America, 150 000 milliards de dollars seront nécessaires pour freiner la crise climatique d’ici 2050. Aujourd’hui les 1,1 % les plus riches de la population mondiale pourraient facilement payer cette somme et il leur resterait encore 41,6 billions de dollars (soit 7,5 fois plus que les 55 % les plus pauvres).

Selon le Global Wealth Report du Credit Suisse publié en 2021, malgré la pandémie mondiale du COVID-19, la richesse mondiale a augmenté en 2021 de 7,4 % et la richesse par adulte a augmenté en moyenne de 6 %, établissant un nouveau record mondial : si le monde avait un coefficient de Gini de 0 (c’est-à-dire si toute la richesse mondiale était divisée de manière égale entre la population adulte du monde), chaque adulte possèderait 79 952 dollars. Cependant, la richesse médiane par adulte (c’est-à-dire la valeur qui se situe au milieu de la richesse mondiale) n’est que de 7 552 dollars, soit un dixième de ce montant. En pratique, cela signifie que 1,1 % de la population mondiale contrôle près de la moitié de la richesse mondiale (45,8 %), alors que les 55 % les plus pauvres de la population mondiale ne possèdent pas plus de 1,3 % de la richesse mondiale.

Ces données, rapidement exposées, suffisent à comprendre une chose que l’on oublie souvent : le vrai virus qui menace d’emporter notre civilisation n’est pas le COVID (dans l’une de ses variantes), ce sont les riches. Lors du dernier Forum de Davos en 2021, l’une des invitées, Ngaire Woods, doyenne d’une école de Gouvernance Globale à l’Université d’Oxford, déclarait mi surprise mi inquiète : « La bonne nouvelle, c’est que les élites du monde entier se font de plus en plus confiance […] La mauvaise nouvelle, c’est que dans tous les pays sondés, la plupart des gens ont de moins en moins confiance en leurs élites ».

3.

Je propose alors que le cri de ralliement pour imaginer un nouvel avenir (et le rendre présent le plus rapidement possible) soit résolument inspiré de ces formules choc inventées par Mies van der Rohe et Robert Venturi pour penser la modernité et la postmodernité. Il me semble en effet que l’avenir de notre espèce dépend tout entier de notre capacité à faire valoir, dans l’espace civilisationnel du monde développé, ce simple mot d’ordre : Less is enough. Cette idée simple selon laquelle « Moins c’est suffisant » a bien sûr de nombreuses déclinaisons possibles, mais l’une des plus belles est cet oxymore apparent que j’emprunte – dans le titre de cet article – au philosophe Emilio Santiago Muiño, « la pauvreté luxueuse »9 : l’autre nom, selon moi, d’un nouvel horizon révolutionnaire.

Dans la pratique, ce Moins c’est suffisant impliquera l’adoption d’un programme qui sera décroissant sur le plan matériel, mais devra être croissant dans tous les autres domaines que l’obsession de l’augmentation du PIB économique nous a systématiquement arrachés. Je songe ici plus particulièrement à ce facteur qui situe nos sociétés au rang des plus pauvres, objectivement, parmi toutes celles dont nous disposons d’une trace historique : le temps.

José Luis Pardo a écrit que « l’homme libre c’est celui qui a toujours du temps, celui qui n’est pas assailli par l’horloge »10. Si cela était vrai, une société apparemment opulente comme la nôtre est aujourd’hui confrontée au paradoxe d’être l’une des sociétés les plus opprimées et auto-exploitées (s’il est vrai que l’oppression est avant tout un manque de liberté) de mémoire d’homme. Car notre société est composée de personnes qui n’ont jamais un peu de temps pour elles-mêmes et tout ce qu’elles considèrent comme important ; des personnes qui n’ont pas le temps de cuisiner leur propre nourriture, de changer les couches de leurs enfants, de dormir, de s’occuper de leurs proches, de se réunir pour converser ou faire l’amour avec le calme et la sérénité que ces activités exigent. Dans un formidable quid pro cuo qui donne la mesure du caractère irrationnel de la société que nous avons construite, la plateforme étatsunienne de bénévolat « Mom2mom » propose, ainsi que le rapporte Jorge Moruno, les services de mères bénévoles pour s’occuper des enfants de mères (souvent célibataires) n’ayant pas le temps de le faire à cause de leurs horaires de travail. Leur slogan, rapporte Moruno : « Qui mieux qu’une mère peut s’occuper de votre enfant ? »11.

4.

La technologie – disait Ortega y Gasset – est l’effort que les êtres humains font pour épargner leur effort12. Il se demandait également : où va donc tout cet effort (c’est-à-dire tout le temps) que le développement technologique nous a permis d’épargner ? Qui s’approprie le temps que la technologie est censée libérer ? Il est ainsi surprenant qu’une société qui a réussi à multiplier de manière exponentielle le développement technologique depuis la deuxième révolution industrielle, comme l’a fait la nôtre, n’ait pas été capable de raccourcir la journée de travail de 8 heures, cette vieille conquête syndicale qui a déjà plus de 150 ans. Si les propositions de ceux qui, dans notre pays, aspirent à réduire la semaine de travail de 40 à 32 heures devaient un jour aboutir, nous serions encore loin des quatre heures de travail quotidiennes qui sont pourtant monnaie courante dans de nombreuses sociétés primitives

À ce propos, l’anthropologue Marshall Sahlins, dans son célèbre essai Stone Age Economics (1972), rappelait une évidence que nous avons toujours tendance à oublier : « yet scarity is not an intrinsic property of technical means. It is a relation between means and ends. »13. En d’autres termes, ne pas désirer c’est ne manquer, explique aussi en substance Sahlins dans son ouvrage. Il suffirait d’inverser cet adage pour découvrir en miroir le reflet de notre propre société développée : une société caractérisée par un nombre toujours croissant (et potentiellement illimité) de besoins ; une société qui, quelles que soient les richesses qu’elle est capable d’accumuler, s’est en réalité condamnée sans le savoir à une pauvreté perpétuelle.

Nous ne savons pas quelle forme pourrait prendre la société future émancipée que nous appelons de nos vœux, mais ce qui ne fait aucun doute, c’est qu’elle devra impérativement faire du temps (et de la liberté de disposer de son temps) un bien de première nécessité, au même titre que le logement, la nourriture, les soins de santé ou l’éducation.

5.

Mais ce « Moins, c’est suffisant », sur quoi porte-t-il exactement ? Ce « Moins », c’est moins de quoi ? Certainement moins de richesse matérielle, mais aussi moins d’anxiété psychique ; moins de revenus, de voitures et de résidences secondaires, mais aussi moins de stress et plus de santé physique et mentale ; moins de tourisme de masse, de vêtements de pacotille, de fast-food et de vols bon marché, mais plus de temps pour faire ce que les corps ont tendance à faire dès qu’on les laisse en liberté, c’est-à-dire rien d’autre que ce que le film d’Ang Lee nous invitait déjà à faire : manger, boire et aimer de toutes les manières possibles14. Il est toujours surprenant de constater que nous soyons si attachés, dans nos sociétés développées, à un monde où l’on meurt plus souvent d’obésité que de faim, et où les jeunes ont plus de probabilité de se suicider que de se faire écraser ou assassiner.

Il y a, dans certains secteurs de la gauche, une tendance à présenter la décroissance comme une décision politique marquée par le renoncement et une volonté de sacrifice pour le bien de la planète ou des générations futures. Il me semble que présenter cet engagement pour la décroissance comme une privation est une erreur de perspective. D’abord parce que tout sacrifice est du côté de ce que Spinoza appelait les passions tristes, et qu’ainsi la générosité, au lieu d’être pensée comme une vertu (ainsi que le pensait Descartes, dont toute la morale tourne autour de ce concept15), est pensée comme un renoncement. Mais aussi, et surtout, parce qu’une telle perspective ignore deux aspects élémentaires touchant à l’idée de décroissance : premièrement, que la décroissance ne sera pas (n’est déjà plus) une décision politique nécessaire, mais bien plutôt un fait physique et thermodynamique inévitable, et que la seule chose que nous pourrons décider en la matière sera quels secteurs de l’économie devront décroître prioritairement (et dans quelle mesure), et comment se fera la répartition de ce qui restera, par la délibération démocratique, ou, comme tout semble l’indiquer, par la loi du plus fort. Deuxièmement, il n’y a aucune raison de cultiver la nostalgie de la croissance. En effet, si cette décroissance économique s’accompagne d’une libération du temps de travail pour la vie, nous serons tous bel et bien gagnants, ou presque tous (disons ces 99% dans lesquels j’aimerais placer ma foi en un demos cosmopolite).

Assumer ce programme de décroissance nous obligera à nous réconcilier avec la finitude d’une condition humaine que l’hybris de la modernité avait oubliée, et que la myopie de la postmodernité avait pour sa part réduit à n’être qu’un simple effet du discours, comme disait Lacan. Ce qui supposera de redevenir conscients du caractère situé, corporel et donc vulnérable de notre condition mortelle, de réapprendre ce que signifie être un corps16 dans sa fragilité, son éco-dépendance et son interdépendance.

Le programme, nous en connaissons les grandes lignes : taxer les riches, plafonner les salaires, instaurer un revenu de base universel pour assurer la satisfaction des besoins fondamentaux, réduire drastiquement notre consommation de viande, limiter au maximum les transports individuels et aériens, etc. Certes, un tel programme ne suffira sans doute pas à garantir l’avenir de l’espèce humaine sur cette planète, mais sans lui, des millions d’humains périront à coup sûr.

Evidemment, il faudra en finir une fois pour toutes avec les délires technophiles17, dans leur version transhumaniste ou extraterrestre, et embrasser un monde où l’on ne cherchera plus à coloniser de nouvelles planètes ou de nouveaux univers virtuels pour poursuivre la logique extractive mortifère qui nous aura conduit à détruire une terre qui est pourtant, ainsi que l’écrivait Hannah Arendt, « la quintessence même de la condition humaine […] et […] la seule de l’univers à procurer aux humains un habitat où ils puissent se mouvoir et respirer sans effort et sans artifice ».18 S’il fallait une preuve que le Métavers de Zuckerberg n’est que l’ultime tentative de colonisation – numérique cette fois – pour la perpétuation de la logique d’accumulation, on la trouverait sans peine dans ce simple exemple : il est depuis peu possible d’obtenir une hypothèque pour acheter des biens immobiliers dans le Métavers. Dan Reitzik, développeur dans le Métavers et PDG de la société TerraZero explique ainsi que c’est une chance pour les jeunes qui ne peuvent encore accéder à la propriété dans le monde réel, mais peuvent à présent le faire dans le Métavers.19. Contre cette logique qui cherche à repousser toujours plus loin la frontière de l’auto-valorisation du capital – allant jusqu’à créer des mondes irréels où le pillage peut se poursuivre –, cultiver « la pauvreté luxueuse » consistera à choisir de ne plus désirer ce que ce monde d’hyperconnectivité, de voyages spatiaux, de crypto-monnaies et de jetons non fongibles a supposément à nous offrir : le vide. La dystopie de cette échappée du corps réel et de sa pesanteur vers un univers numérique et évanescent est selon nous l’énième version de la métaphysique idéaliste d’un Occident ayant fait sienne la parabole platonicienne du monde des Idées et sa négation frauduleuse du monde réel. Cultiver « la pauvreté luxueuse » supposera alors de se réconcilier avec le matérialisme rugueux auquel la philosophie n’aurait jamais dû renoncer : avec les corps étendus, impurs, cabossés et fragiles, les corps mêlant leurs humeurs dans des tourbillons de baisers et de sueur, froids en hiver, chauds en été, des corps embrassant pleinement ce que l’ange, dans le ciel du Berlin de Wim Wenders20, ressentait comme la plus terrible des nostalgies : savoir ce que ça fait d’habiter un corps.

Références bibliographiques

- Alba Rico, S., 2017, Ser o no ser (un cuerpo), Barcelona, Seix Barral.

- Almazán, A., 2021, Técnica y tecnología. Cómo conversar con un tecnófilo, Salamanca, Taugenit.

- Almazán, A. et Valero, A., 2021, Thanatia. Los límites minerales del planeta, Madrid, Icaria.

- Arendt. H., 1983, Condition de l’homme moderne, Pocket, Paris (rééd. 1994).

- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. et Zucman, G. (coord.), 2022, World Inequality Report 2022, World Inequality Lab. p. 134, URL : https://wir2022.wid.world

- Descartes, R., 1996, Les passions de l’âme, Paris, Garnier Flammarion.

- Jameson, F., 2011, Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, Paris, Gallimard.

- Moruno, J., 2018, No tengo tiempo. Geografías de la precariedad, Madrid, Akal.

- Muiño, E.-M., 2022, “¿Y por qué solo cien mil? Comunismo del genio, lujosa pobreza y transición ecológica”, Atlántica. Revista de Arte y Pensamiento, 4, URL : http://hdl.handle.net/10261/331317

- Ortega y Gasset, J., 1982, Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía, Madrid, Alianza.

- Pardo, J.-L., 2004, La regla del juego. Sobre la dificultad de aprender filosofía, Barcelona, Galaxia Gutenberg.

- Reinhardt, A., 1975, “Twelve Rules for a New Academy”, dans Rose, B. (éd.), Art-as-Art: The Selected Writings of Ad Reinhardt, New York, Viking.

- Sahlins, M., 1972, Stone Age economics, Chicago & New York, Adlive-Atherton Inc.

- Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O. et Ludwig, C., 2015, “The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”, The Anthropocene Review, 2(1), URL : https://doi.org/10.1177/2053019614564785

- Venturi, R., Izenour, S. et Scott Brown, D., 1968, Learning from Las Vegas. The forgotten symbolism architectural form, Cambridge, The MIT Press.

- Oxfam International, “Combattre les inégalités des émissions de carbone”, 21-09-2020, URL : https://www.oxfam.org/fr/publications/combattre-les-inegalites-des-emissions-de-co2

- Oxfam International, “Les inégalités tuent”, 17-01-2022, URL : https://www.oxfam.org/fr/publications/les-inegalites-tuent

Notes

- « Art begins with the getting rid of nature ». Reinhardt, 1975, p. 203-207.

- Venturi et al., 1968.

- Jameson, 2011.

- Almazán et Valero, 2021.

- Steffen et al., 2015, p. 81-98.

- Oxfam International, “Combattre les inégalités des émissions de carbone”, [en ligne] 21-09-2020. https://www.oxfam.org/fr/publications/combattre-les-inegalites-des-emissions-de-co2

- Chancel et al., 2022.

- Oxfam International, “Les inégalités tuent”, [en ligne], 17-01-2022. https://www.oxfam.org/fr/publications/les-inegalites-tuent

- Muiño, 2022.

- Pardo 2004, p. 113. Nous traduisons.

- Moruno, 2018. Nous traduisons.

- Ortega y Gasset, 1982.

- Sahlins, 1972, p. 5.

- L’auteur fait ici référence au film du cinéaste Ang Lee, « Salé sucré » (« Yin shi nan un ») de 1994, intitulé en Espagne, lors de sa sortie : « Comer, beber y amar » (« Manger, Boire, aimer »). NDT.

- « Ainsi je crois que la vraie générosité, qui fait qu’un homme s’estime au plus haut point qu’il se peut légitimement estimer, consiste seulement partie en ce qu’il connaît qu’il n’y a rien qui véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi il doive être loué ou blamé sinon par ce qu’il en use en bien ou mal […] » (Descartes, R., Les passions de l’âme, § 153).

- Alba Rico, 2017.

- Cf. Almazán, 2021.

- Arendt, 1983 (1994), p. 34.

- Velsey, K., “Now you can get a mortgage in the Metaverse”, Curbed, 28-01-2022, URL : https://www.curbed.com/2022/01/now-you-can-get-a-mortgage-in-the-metaverse.html

- L’auteur fait ici référence au film du cinéaste allemand Wim Wenders « Les ailes du désir » (1987), dont le titre espagnol sera : « El cielo sobre Berlín ». NDT.