Quand le nom d’Onésime Reclus est mentionné en tant que créateur du terme de francophonie, il n’est pas rare de lui associer aussi celui de colonialisme. S’il est exact qu’Onésime Reclus fut un des chantres de l’expansion coloniale française, faut-il pour autant considérer que l’idée de francophonie soit un avatar colonialiste ? La question n’est pas innocente dans la mesure où la francophonie fait aujourd’hui souvent l’objet de critiques, sinon d’indifférence, en raison de son association avec le colonialisme, tant au niveau du rappel historique que du discours politique1. Cela peut même aller jusqu’à une attitude relativement répandue, aberrante sinon grotesque, y compris chez des francophones : l’anglais doit être la seule langue internationale, en raison de l’aspect colonialiste du français. Comme si la force actuelle de l’usage de l’anglais n’avait rien à voir avec son immense expansion coloniale, les innombrables conquêtes, l’extermination de peuples autochtones, l’émergence d’un vaste empire mondial puis d’impérialismes amplifiés par la mondialisation. Le poids des théories « postcoloniales », voire « décoloniales », n’y est pas étranger en ce sens qu’en dépit de leurs apports épistémologiques elles encouragent l’explication du passé et du présent sous le prisme du seul rapport colonial, au prix de passer à côté de la complexité et de l’historicité des phénomènes abordés2.

L’hypothèque coloniale pesant sur toute valorisation de la francophonie invite donc à retourner aux idées et au discours d’Onésime Reclus afin d’en identifier les tenants et aboutissants. Certes, l’association est clairement perceptible dans l’œuvre de cet auteur, mais, pour bien en comprendre la signification et évaluer la portée, il faut la situer dans le contexte de l’époque. Comment la colonisation s’insérait-elle dans la représentation du monde qu’avait Onésime Reclus ? Et d’abord, à quels faits, à quel imaginaire, le recours fréquent aux termes de colonie, colonisation, coloniser, voire empire renvoyait-il à l’époque ?

Colonies et empires : polysémie du langage et du discours au temps d’Onésime Reclus

Une première remarque est que l’emploi du terme colonie et de ceux qui lui sont reliés n’avait pas les acceptions relativement univoques et péjoratives qui sont présentes dans la critique ancienne du « colonialisme » ou de l’« impérialisme », dans les théories postcoloniales ou décoloniales actuelles, ou dans le moyen de caractériser des processus contemporains de domination ou conquête territoriales3. Une polysémie et un vaste ensemble de connotations se déployaient à propos des termes liés aux phénomènes de colonisation. Cela renforce le constat de la complexité du phénomène colonial et impérial, que font les historiens à propos de la constitution et de l’évolution des empires coloniaux4.

Déjà, surtout pour une personne imbue de culture classique, la création de colonies – grecques, phéniciennes ou romaines – n’avait rien de répréhensible, au contraire, de sorte que l’on pouvait s’en enorgueillir dans des lieux et des âges subséquents, les Français eux-mêmes se félicitant de la conquête et de la colonisation romaine de la Gaule. D’un point de vue géographique notamment, coloniser correspond à une action de valorisation apportée par le défrichement, l’aménagement et la mise en valeur de territoires. D’ailleurs, l’étymologie du terme colon, ou coloniser, renvoie à l’idée de cultiver de nouvelles terres. Par extension, cela rappelait le courage des migrants, l’énergie des colons, ce qui fait qu’en termes littéraires, la colonisation connotait souvent l’épopée. Elle concernait autant l’extérieur que l’intérieur d’un pays. Dans ce dernier cas, il s’agissait de « colonisation intérieure », comme lors du mouvement de construction de bastides ou villes franches au Moyen-Âge, ou lors de la transformation des landes de Gascogne au XIXe siècle5, ou encore, explicitement, dans l’Espagne de la fin du XIXe siècle6 ou les Pays-Bas du XXe siècle7. La colonisation permettait aussi d’assurer l’extension de territoires nationaux ou impériaux dans des espaces plus ou moins voisins, notamment en Amérique du Nord et du Sud ou en Asie, comme la « conquête de l’Ouest » par les États-Unis, ou celle de l’Asie centrale et de la Sibérie par la Russie. Le même vocabulaire servait également à décrire l’expansion de peuples non-européens sur leurs voisins, autant en Asie qu’en Afrique. À une échelle moindre, c’était aussi le cas en Europe et vu aussi, potentiellement, de façon positive. Un publiciste n’hésitait-il pas à parler en 1877 de l’Alsace comme d’une « colonie »… française, toujours profondément attachée à la mère patrie8 ? D’un point de vue géographique, la colonisation relevait avant tout du développement et de l’aménagement, de sorte que cette conception n’affiche pas nécessairement comme fin une volonté de domination politique, de sujétion, d’une population sur d’autres, comme associée aujourd’hui au terme « colonialisme » avec sa dimension clairement asymétrique dans les rapports de pouvoir.

Il n’en reste pas moins que se greffaient des sens ou des connotations de puissance, de pouvoir, de domination, mais sans qu’elles soient jugées nécessairement négatives. Le langage même de « l’appartenance » d’un territoire à un autre, de sa « possession », connote un rapport de pouvoir, assumé ou non, source de fierté ou source de conflit. Toute extension territoriale n’échappe pas à ces processus, comme l’histoire en témoigne amplement9. Elle montre aussi la violence qui pouvait les accompagner. Sa banalisation, ou du moins son acceptation fataliste, n’a eu de cesse de marquer les sociétés. Si le discours condamnant la violence semble beaucoup plus répandu aujourd’hui, celle-ci faisait autrefois plutôt figure de mal nécessaire, jugé certes regrettable mais souvent inévitable. C’était clairement le cas à l’époque d’Onésime Reclus, en un siècle inauguré par une rhétorique révolutionnaire peu pacifique : révolutions, coups d’État, expéditions militaires, guerres, invasions, révoltes populaires et leur répression ont ponctué ce siècle de violences assumées par les parties prenantes, en France, en Europe et ailleurs.

À l’idée de colonie et son langage associé, il faut ajouter celle d’« empire ». Là encore, la polysémie régnait. Mais l’empire renvoyait à une échelle plus vaste que la colonie. Il renvoyait aussi davantage, voire nécessairement, à l’existence de différences dans sa composition territoriale10. Que ce soit, à titre d’exemples, l’empire napoléonien, l’empire austro-hongrois, l’empire russe, l’empire ottoman, l’empire chinois, l’empire toucouleur, de Samory, de Sokoto, ainsi que l’empire britannique ou celui constitué par les colonies et protectorats français, c’est l’hétérogénéité des territoires, de leurs sociétés et de leur gestion, qui les caractérisaient. Formes ordinaires d’organisation territoriale au XIXe siècle, les empires ont toutefois évolué en fonction de la demande croissante de souveraineté populaire, source de fragilité et de défi posé tout particulièrement à ceux qui se développaient à partir de colonisations lointaines, la tension entre intégration et différenciation leur étant souvent fatale11.

En somme, quand on se penche sur les usages de termes liés à la colonisation, voire aux empires, on est frappé par leur relative banalité et par la diversité de ce à quoi ils renvoyaient. De plus, une autre idée avait tendance à les infuser : la « civilisation ». Là encore, polysémie et connotations sont multiples dans les usages qui en étaient faits. Elle-même liée à l’idée de progrès et de modernité, la civilisation était invoquée de diverses manières et dans des champs différents. Si le mot, au singulier, fut employé dès le XVIIIe siècle pour désigner ce que le développement des Lumières devait assurer pour l’humanité, sa charge universaliste engendrait la désignation de son contraire, la sauvagerie et les sauvages, et laissait ouverte l’interprétation de ses champs d’application. Ainsi, les progrès attendus pouvaient concerner indifféremment l’organisation politique ou religieuse, l’exercice de la citoyenneté, la lutte contre les maladies, la scolarisation, l’accès à la grande culture artistique et littéraire, l’aménagement ou la gestion de la nature, etc. La colonisation pouvait alors figurer comme une opportunité positive de diffuser la modernité ou d’y contribuer, quitte à recourir à la force. Pour beaucoup d’ailleurs, la voie du progrès devait s’imposer par-dessus tout, comme l’exprime Karl Marx, en 1853, sans ambiguïté : « La question n’est pas de savoir si les Anglais avaient le droit de conquérir l’Inde, mais si nous devons préférer l’Inde conquise par les Turcs, par les Persans, par les Russes à l’Inde conquise par les Anglais. L’Angleterre a une double mission à remplir en Inde : l’une destructrice, l’autre régénératrice – l’annihilation de la vieille société asiatique et la pose des fondements matériels de la société occidentale en Asie »12. Sans avoir à aller jusque-là, on comprend pourquoi l’argument de la mission civilisatrice invoqué pour justifier des conquêtes coloniales était dans ce contexte parfaitement audible au sein des opinions publiques européennes13. C’est pourquoi, par-delà une rhétorique et des termes totalement inaudibles aujourd’hui, la défense de la colonisation par Jules Ferry allait de pair avec les progrès de la démocratisation dans les colonies qui, en fin de processus, devaient naturellement devenir indépendantes14.

En outre, les colonies – y compris les fronts pionniers des pays dits « neufs » en Amérique ou Océanie – offraient un terrain d’expérimentation pour la mise au point de nouvelles approches de l’aménagement urbain et régional, notamment en matière environnementale. C’est ainsi que beaucoup d’innovations ont été produites dans les espaces colonisés ou en voie de l’être, avant leur importation dans les métropoles. Les rapports de pouvoir très inégaux dans l’espace colonial facilitaient l’imposition locale de ces expérimentations, faisant plus facilement fi des contraintes et oppositions qui freinaient les initiatives dans les vieilles métropoles15. L’urbanisme moderne français, par exemple, a grandement été mis au point dans des territoires tels que le Maroc16. Le rôle des savoirs géographiques, par leur attention portée aux spécificités des milieux, facilitait les innovations17. Il ne faut pas pour autant considérer que les populations locales ne faisaient que subir les décisions venues d’ailleurs. Elles offraient la possibilité de nouvelles alliances pour rebattre les cartes entre les différentes populations de la région. Les moyens par lesquels un pouvoir extérieur leur était imposé pouvaient faire l’objet de détournements à leur profit, que ce soit la saisie d’opportunités économiques ou bien sociales, voire politiques, afin de modifier des hiérarchies anciennes18. C’est d’ailleurs toujours observable à propos de l’aménagement frontal qui peut trouver ses limites dans l’inventivité locale : il n’est pas rare de constater « l’aménageur aménagé »19. Il faut garder à l’esprit que l’expansion coloniale, au-delà du rapport de pouvoir asymétrique le plus visible, correspondait à un processus extrêmement complexe et divers, de sorte qu’elle n’excluait pas a priori une certaine interaction entre les parties prenantes.

Afin de se faire une idée de l’omniprésence de perspectives coloniales dans le langage et dans les esprits à l’époque d’Onésime Reclus, il est intéressant de reprendre les résultats obtenus par Eugen Weber dans son exploration de la vie ordinaire et de la vision du monde qu’avaient les paysans à l’intérieur même de la France au XIXe siècle20. Faisant appel à des archives de police, de justice, notariales, à des journaux locaux et toute autre source émanant d’activités populaires, cet auteur a cherché à donner une voix à une population « muette » qu’il compare aux discours des élites socio-économiques. Vue du haut de la hiérarchie sociale, comme le montre ci-avant la géographie de Jules Verne (chapitre 2), mais aussi vue d’en bas par les paysans, la France paraissait fortement divisée jusque vers les années 1880-1890 : une classe urbaine, éclairée et marquée par la modernité, demeurait étrangère à un monde paysan qu’elle ne comprenait pas. La France rurale leur paraissait un pays de « sauvages », miséreux, incultes, parfois inquiétants, sous le joug de superstitions et de traditions archaïques, où, de fait, le sentiment d’être français se résumait principalement à une obédience administrative. Comme l’écrit E. Weber (p. 20), le constat est clair du point de vue des élites urbaines : « La civilisation : voilà ce qui manque aux paysans »21. Animés par une condescendance, voire un mépris, les responsables administratifs, économiques, commerciaux et bien sûr scolaires avaient pour mission de « civiliser ». Le langage qui était alors souvent mobilisé reprenait explicitement celui de la colonisation. Quelques citations, parmi une foule d’autres, tirées de l’ouvrage de Weber illustrent ces attitudes : selon Taine (dans Carnets de voyages, effectués en 1863-1865), « La province est une autre France en tutelle de Paris, qui la civilise et l’émancipe de loin par ses voyageurs, ses garnisons mobiles, sa colonie de fonctionnaires, ses journaux, et un peu par ses livres » (p. 339) ; ou selon Victor-Eugène Ardouin-Dumazet (Voyage en France, vol. I, 1889) à propos de la Sologne, « Il est vraiment question de colonisation ici » (p. 695) ; ou encore selon Jean Ricard (dans Au pays landais, 1910-1911), à propos des installations de collecteurs de résine du Sud-Ouest, qui ressemblent « à quelque terre africaine, un rassemblement de huttes groupées à l’ombre du drapeau de la République », ajoutant que, pourtant, « nous sommes en France » (p. 694). Les comparaisons avec les colonies n’étaient pas rares, non seulement par l’élite sociale à propos de l’arriération de contrées particulières – « En 1848, Adolphe Blanqui comparait les habitants des Alpes françaises à ceux de la Kabylie ou des îles Marquises » – mais aussi par les populations locales à propos de l’attitude méprisante des administrateurs ou de leur négligence des intérêts locaux – comme bien exprimé dans les années 1860 : « Ils envoient des colons vers des terres lointaines pour cultiver le désert, regrettait un Breton, et le désert est ici ! » (Weber, p. 694). En même temps, surtout en raison de l’abolition de droits coutumiers, eurent lieu dans les provinces françaises de violentes rébellions, engendrant des répressions et faisant penser à des situations coloniales, dont l’exemple le plus connu est la « guerre des demoiselles » en Ariège22, sans oublier la violence et l’intervention militaire lors de la grande « crise du Midi » en 190723. Le processus qui menait à l’unification de la nation française, pensait-on, ne pouvait se faire sans difficultés et sans débordements à la fois culturels et territoriaux ; comme l’exprime bien G. Valérie (dans Notes sur le nationalisme français, 1901), « La conquête est une étape nécessaire sur la voie du nationalisme »24.

Les préjugés négatifs envers les paysans accompagnaient – mais pas systématiquement – ceux qui portaient sur les parlers locaux (« langues », « dialectes », « patois »). Si l’usage du français, impulsé par la Révolution et porté par la modernisation économique, par le développement des moyens de communication et par la scolarisation, se diffusait dans les villes, il ne progressa que lentement dans les campagnes. Faute d’enquêtes de qualité (peu nombreuses, issues des services officiels ayant tendance à exagérer les résultats de leur action), il est difficile de documenter statistiquement l’évolution des connaissances et des pratiques linguistiques. Si on estime souvent que seule une moitié de la population française avait une relativement bonne connaissance du français au début du XIXe siècle, cela cache des disparités régionales fortes. Dans les campagnes situées à l’extérieur des régions de dialectes d’oïl, le français était le plus souvent incompris. Mais il est indubitable que c’est au cours de la Troisième République que se produisit un véritable essor de la connaissance de la langue officielle. La généralisation rapide de l’enseignement en français créa les conditions de possibilité d’un usage plus important de cette langue. Le service militaire fut aussi un vecteur important de francisation. Il ne faut pas oublier non plus, quoique de portée plus restreinte mais en référence au milieu protestant des Reclus, que le protestantisme eut un rôle analogue : au prestige de la langue de Calvin et de la traduction de la Bible s’ajouta l’adhésion des protestants à la Troisième République où ils jouèrent, tel Félix Pécaut, un rôle important, ne serait-ce qu’en appui aux politiques scolaires impulsées par Jules Ferry. Il n’en resta pas moins que la connaissance du français ne prit de l’ampleur que vers le tournant du XXe siècle, quoique les paysans continuèrent de privilégier le patois dans leur vie quotidienne. Les résistances ou tentatives de valorisation des langues locales, comme la création en 1854 du Félibrige en faveur de l’occitan, ne réussirent pas à en réhabiliter l’usage pour des fonctions plus élitistes. Toutefois, on est en droit de penser qu’à l’époque d’Onésime Reclus, la domination du français n’était pas aussi forte qu’il le proclamait. N’écrivait-il pas lui-même qu’en 1887 « les deux-tiers des Français parlent la langue du Nord, avec plus ou moins de vivacité, et surtout de lourdeur dans l’accent »25 ?

E. Weber, au terme de son étude, reprend à son compte l’idée de colonisation pour caractériser le processus de modernisation sociale, économique et politique qui a conduit à la consolidation de la nation française : « On peut voir le fameux hexagone comme un empire colonial qui s’est formé au cours des siècles, un ensemble de territoires conquis, annexés ou intégrés dans une unique structure administrative et politique, nombre de ces territoires possédant des personnalités régionales très fortement développées, et certaines d’entre elles des traditions spécifiquement non- ou antifrançaises » (p. 689). Le XIXe siècle connut une colonisation des campagnes par les villes, au cours de laquelle les valeurs et les manières de faire de la France urbaine pénétrèrent la France rurale et la transformèrent au point d’annihiler les cultures populaires qui la caractérisaient. Il n’est pas étonnant, alors, que se développa dès la fin du XIXe siècle une préoccupation pour un folklore qui s’éteignait et pour des paysages menacés de disparition. Pas étonnant non plus que cette vision colonisatrice se soit étendue à l’outre-mer26.

Onésime Reclus marqué par deux aspects internationaux de la colonisation

Dans le contexte international de son époque, deux aspects des mouvements coloniaux ont tout particulièrement marqué Onésime Reclus. La première est celle de la redécouverte des « Français » d’Amérique : malgré le passage sous domination britannique en 1763 des environ 60 000 habitants de la Nouvelle-France canadienne, cette population n’a pas disparu, restant fidèle à sa langue, bénéficiant d’une croissance démographique spectaculaire, et, en fin de compte, déjouant les pronostics ne donnant pas cher de sa survie. Lors de son passage en 1831 au Canada, Tocqueville écrivait : « Il n’y a pas six mois, je croyais, comme tout le monde, que le Canada était devenu complètement anglais »27. Quoique soumis à la colonisation britannique, les Canadiens-français se lancèrent dans une colonisation de terres agricoles nouvelles, défrichant la forêt et s’organisant en paroisses rurales, véritables unités de base de leur société. Cette stratégie assura le maintien d’une majorité de langue française dans le Bas-Canada (devenu ensuite le Québec). La croissance démographique permit d’étendre au-delà la présence canadienne-française : dans l’est et le nord de l’Ontario, et dans les grandes plaines de l’ouest, notamment au Manitoba où la présence des Métis francophones avait ouvert la voie. Plus au sud, c’est dans les États de Nouvelle-Angleterre que se porta une importante émigration en provenance du Québec pour travailler dans l’exploitation forestière et surtout l’industrie, donnant naissance à de nombreux « petits Canadas » organisés pour maintenir la sociabilité canadienne-française. Quant à l’ancienne Acadie (cédée par la France en 1713), la croissance démographique des Acadiens fit qu’une importante minorité de langue française se concentra au Nouveau-Brunswick. Ainsi, malgré l’organisation étatique d’une immigration massive au profit de la croissance du nombre de locuteurs anglais, les Canadiens-français réussirent à constituer une proportion importante de la population totale du Dominion du Canada (dont la loi établissant la Confédération fut votée à Londres en 1867). S’approchant progressivement des 30 % vers la fin du XIXe siècle, cette proportion inspira à certains des rêves d’une récupération du Canada, ou du moins d’une grande partie, au profit des populations de langue française. Cela eut un écho en France. Onésime Reclus y fut particulièrement sensible.

En effet, en dépit de la faiblesse des liens économiques et des relations officielles, quoique plus soutenus au niveau religieux, tout un filet de correspondances, voyages et publications se mit en place, et ce, de façon croissante au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, au fur et à mesure qu’en France on prenait la mesure de la surprise que constituait la survie d’un Canada français28. En raison du rôle croissant pris par le clergé catholique pour orchestrer et encadrer cette survie au Canada, les libéraux et anticléricaux français furent parmi les plus réticents à accompagner le phénomène. Dès son premier ouvrage (1859), le très catholique Edme Rameau de Saint-Père fut le grand initiateur de l’intérêt porté en France pour le Canada français, où d’ailleurs ses idées reçurent un excellent accueil29. Intéressé depuis sa jeunesse à la question sociale et dès les années soixante par la colonisation, il devint membre de la Société d’économie sociale fondée par Frédéric Le Play. La méthode empirique préconisée par celui-ci et l’appui des cercles leplaysiens lui facilitèrent ses études, voyages et réflexions sur l’Acadie et le Canada30. Religion chrétienne, familles fécondes, propriété rurale lui apparurent comme les meilleurs moyens d’assurer un avenir aux sociétés qui se prévalent de ces valeurs, comme le montraient les peuplements français au nord de l’Amérique. L’intérêt pour une perspective comparative sur les systèmes de colonisation, comme l’illustra Paul Leroy-Beaulieu31, favorisait le développement de l’intérêt pour le Canada français.

Inspiré par Rameau de Saint-Père, Onésime Reclus s’intéressa très tôt au cas canadien, comme en témoignent ses premières publications, parues dans la revue pro-coloniale L’Économiste français en 1863-1865. Il fut ainsi, avec Rameau, une des personnes les plus impliquées en France pour appuyer les Canadiens-français et faire connaître leur cause. Cela prit de l’ampleur avec les liens établis avec « l’apôtre de la colonisation » du nord québécois, le curé Antoine Labelle, inspirateur plus tard d’un ministère de l’agriculture et de la colonisation du Québec, qui reprit le mot d’ordre « emparons-nous du sol ». Grâce à une importante correspondance avec des Québécois, et au premier chef avec Labelle, Onésime Reclus complétait ce que son étude des statistiques de population lui suggérait. En même temps, il activait son réseau pour développer les contacts. Il les mobilisa notamment pour faciliter le grand voyage à travers le Canada en 1874 de Henri de Lamothe, devenu son ami lors d’un périple en Algérie, et futur gouverneur du Sénégal ; celui-ci considéra Onésime Reclus comme « le premier auteur de ce volume » et pouvant « à bon droit en revendiquer la meilleure part »32. Onésime Reclus facilita aussi le voyage de son frère Élisée, préparatoire à la publication de l’Amérique boréale, volume XV de la Nouvelle Géographie universelle (1890). Avec Rameau de Saint-Père, il fut à l’initiative du réseau Les Amis du Canada, fondé en 1885 lors de la venue de Labelle en France. Plus tard, en 1903, il appuya activement la création et les activités de l’association La Canadienne, publiant une revue du même nom, dont le but était de « favoriser l’envoi de colons et de capitaux français au Canada »33.

Labelle, très apprécié du petit peuple, porteur de « l’espérance des désespérés », plus moderne dans sa vision d’une colonisation que le conservatisme dominant au Québec, ne put mener à bien le projet de reconquête du Canada par les Canadiens-français34. Mais il incarna parfaitement le « mythe du nord » qui devait imprégner l’imaginaire des Canadiens-français pour assurer leur survivance35. L’enthousiasme d’Onésime Reclus pour l’expansion territoriale canadienne-française est caractéristique de ses ouvrages des années 1880, et ce, au point qu’il investira ses économies comme actionnaire lors de la création de la Société de Colonisation du Témiscamingue (nord-ouest du Québec). Toutefois, à partir des années 1890, une certaine désillusion se remarque dans ses écrits : l’incapacité politique des élus canadiens-français à retenir l’émigration vers la Nouvelle-Angleterre (un demi-million, soit un tiers des Canadiens-français) obérait le rêve d’un Canada largement francophone (monté à 30 % en 1900, mais avec tendance à la baisse). Déjà, à l’ouest, la répression des Métis du Manitoba, majoritairement francophones, avait obscurci cet horizon (leur leader Louis Riel, que Lamothe avait rencontré et pour lequel il avait pris fait et cause, fut pendu en 1885)36.

Le curé Labelle mourut en 1891, la même année qu’Honoré Mercier, qui l’appuyait, perdit ses fonctions de premier ministre.

Nul doute aussi que la difficulté d’Onésime Reclus à récupérer ses fonds face à la faillite de la Société de Colonisation du Témiscamingue contribua à sa déception vis-à-vis des grands espoirs qu’il plaçait dans l’expansion du français au Canada.

Désabusé, désenchanté, Onésime Reclus alla même jusqu’à écrire : « au fond ce peuple issu de pionniers d’aventures est devenu une nation moutonnière »37. Il en rejetait la responsabilité à une bourgeoisie qui « a pour gloriole essentielle de parler l’anglais aussi bien que le français », prise au « jeu décevant, malhonnête, maudit du parlementarisme » qui condamne la minorité francophone à l’être aussi au Parlement. Grâce à la détermination du peuple, il pensait qu’il ne pourrait rester à la francophonie que le Québec et l’Acadie, mais sans certitude sur le long terme38.

Néanmoins, quelques années plus tard, attentif au fait que nombre d’émigrés en Nouvelle-Angleterre retournaient au pays, notamment vers l’ouest, il retrouva suffisamment de sa passion pour la cause francophone au Canada pour rédiger en 1914 tout un argumentaire en faveur du bel avenir du Canada français, intitulé fort à propos Reconquista39. Non publié, probablement en raison de l’éclatement de la guerre, ce manuscrit faisait la géographie historique du peuplement francophone au nord-est de l’Amérique qui, après le désastre du traité de Paris de 1763, a su se redresser de façon spectaculaire. Onésime Reclus concluait en encourageant les Français intéressés à émigrer, s’ils voulaient éviter le climat nord-africain, à se rendre dans ce pays promis à un bel avenir.

Le deuxième aspect de l’expansion coloniale qui se déployait à l’international et qui a beaucoup retenu l’attention d’Onésime Reclus correspond à la « course au clocher » ou « course à la colonisation », qui a affecté l’Asie et l’Afrique en premier lieu, surtout à partir du dernier tiers du XIXe siècle. En Amérique, la colonisation progressait rapidement, mais elle se jouait entre États déjà indépendants ou au détriment des peuples autochtones. En revanche, ailleurs, plusieurs États européens entraient aussi en concurrence, entre eux et contre les empires ou autres formations politiques déjà en place (comme l’empire ottoman ou les empires du Soudan). Concentrée sur l’Indochine en Extrême Orient, la colonisation française restait relativement à l’écart des rivalités qui s’exerçaient principalement entre Russes et Britanniques en Asie. Il en allait autrement en Afrique, restée pour l’essentiel ouverte aux convoitises territoriales de l’Europe occidentale à partir des quelques territoires ou comptoirs qu’elle y entretenait40. Continent dont la géographie politique était relativement mouvante, il offrait de vastes opportunités coloniales, de sorte que la « ruée sur l’Afrique » de plusieurs puissances européennes fut couronnée en 1884-1885 par le partage convenu lors de la conférence de Berlin. Ce partage ne correspondait pas à une occupation effective, et a été contesté, mais il structurait les efforts pour essayer de le garantir vis-à-vis des puissances rivales. La partie n’était pas jouée, même à la fin des années 1880. Le contrôle effectif de plusieurs colonies française ne se produisit pas avant les années 1920.

L’opportunité coloniale africaine pouvait ainsi apparaitre pour la France, qui avait perdu au XVIIIe siècle son empire au profit de la Grande-Bretagne, un moyen d’effectuer un retour sur la scène mondiale, voire de réduire après 1871 le traumatisme de la perte de ses provinces d’Alsace-Lorraine. À cela s’ajoutait la perception d’un inéluctable déclin de puissance en raison d’une démographie défaillante face à la très forte croissance de la population des autres pays. Onésime Reclus, en écho aux perspectives géopolitiques déjà dessinées par Prévost-Paradol dans le dernier chapitre de La France nouvelle41, reprit ce thème, argumentant pour une expansion de la langue française au moyen de la colonisation en Afrique. Il faut garder à l’esprit qu’encore plus qu’à propos des rêves d’expansion du français au Canada, la constitution de l’empire colonial français n’était pas assurée alors qu’Onésime Reclus s’en faisait le défenseur. Et ce, d’autant plus que l’opinion publique en France demeura longtemps relativement indifférente42. L’habileté de certains gouvernements de la Troisième République leur permit toutefois d’obtenir l’appui ponctuel du parlement pour acquérir des colonies. Ainsi se configura la carte d’un nouvel empire français à la toute fin du XIXe siècle. Mais l’investissement ne fut jamais à la hauteur des ambitions. En fin de compte, ce fut un projet impérial inachevé, « un empire au rabais »43. Peu de ressources, en équipements et en personnes (enseignants, médecins, ingénieurs, administrateurs), furent consacrées aux colonies. Comme elles rapportaient peu à la métropole et qu’elles n’intéressaient guère le capital, on peut aboutir à la conclusion générale que ce furent elles-mêmes qui globalement durent financer leur propre état de colonie44.

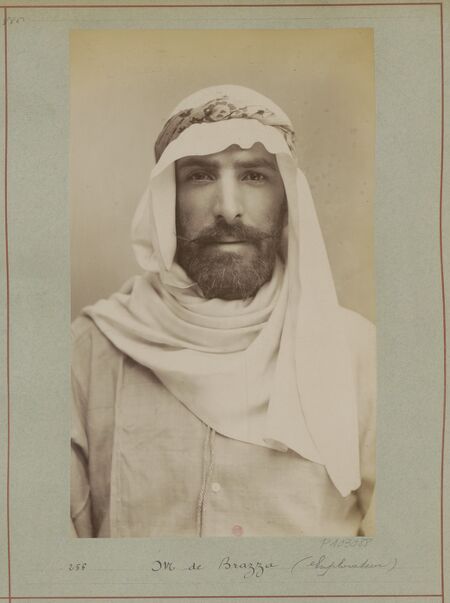

Quoi qu’il en soit, la proportion dérisoire d’enfants scolarisés en Afrique infirmera les espoirs d’Onésime Reclus quant à la connaissance de la langue française. Des partisans de la colonisation n’ont pas manqué d’en faire le diagnostic et de réclamer un changement de politique, à l’exemple de Paul Leroy-Beaulieu à propos de l’Algérie et Tunisie : « Il faut le dire sans ambages : la France n’a pas rempli son devoir envers la population arabe » en matière d’instruction publique45. Certes, du vivant d’Onésime Reclus, rien n’était encore joué, l’idée d’assimilation linguistique demeurant toujours débattue, quoique déclinante46. Mais aussi, d’autres inquiétudes persistaient quant à la gestion des territoires coloniaux où les abus continuaient à être dénoncés47. Le gouvernement français ayant souvent laissé les sociétés privées hors de contrôle malgré leurs exactions, comme ce fut notamment le cas en Afrique équatoriale, l’idéal colonial d’Onésime Reclus ne s’éloignait-il pas ? L’opinion publique s’en était émue : jusqu’à quel point médita-t-il ces exactions et erreurs de politique coloniale ? Il est difficile de le savoir, tant il ne pouvait anticiper le devenir d’une colonisation encore balbutiante. Le problème n’était-il pas aussi celui d’autres partisans de la colonisation, comme Pierre Savorgnan de Brazza, qu’il rencontrait à La Petite Vache et qui, chargé d’une importante mission d’enquête sur le Congo en 1905, prépara un rapport qui s’avéra hautement critique ? Le fait que la mort de Savorgnan de Brazza lors de son voyage de retour la même année et le refus de la part du gouvernement de rendre public le rapport final terminé en 1907 par la commission Lanessan rappellent la difficulté de se faire alors une idée précise de la situation coloniale et de son évolution48. Tel Savorgnan de Brazza, on était en droit de penser que ces errements pouvaient être corrigés…

C’est dans ce contexte qu’apparaît le positionnement original d’Onésime Reclus vis-à-vis de la colonisation, tel qu’il ressort de ses textes.

Une vision positive de la colonisation mais négative de la civilisation

Pour Onésime Reclus, homme de son époque, amateur de culture classique et géographe de surcroît, coloniser est un processus courant à travers l’histoire, bénéficiant chez lui d’une connotation a priori positive. Sa perception de l’omniprésence des rapports de pouvoir, voire de violence, dans le passé et à son époque, qu’il partage avec ses contemporains, ne l’incite pas à en minorer l’importance, notamment dans ses écrits les plus militants. Il n’est pas douteux que c’est à ce propos que la rhétorique d’Onésime Reclus est la plus éloignée d’une sensibilité contemporaine. Son recours à foison à des termes exprimant la possession territoriale, la soumission de populations et les inégalités de civilisation ternissent indubitablement et fortement ses textes aujourd’hui. Mais, en les replaçant dans leur contexte historique, on se rend compte qu’il ne faut pas les réduire à ce que la critique anticolonialiste a développé par la suite : sa rhétorique ne se limitait pas à la colonisation s’effectuant à son époque, il l’appliquait à la totalité de l’histoire humaine sur terre, quel que soit le pays, de sorte qu’il est possible de discerner d’autres éléments de sa vision des choses.

Ce qu’Onésime Reclus préconise en matière de colonisation est très clair : le modèle de colonisation à suivre est celui des Romains, dont la France est d’ailleurs issue : il doit reposer sur le prestige culturel, la diffusion de la langue, l’aménagement territorial et l’urbanisme, le maintien des institutions locales, la tolérance religieuse, la patience et la persévérance. Il l’exprime ainsi à propos de l’Afrique49 :

« Pour parer aux dangers du dehors et du dedans, nous imiterons donc, si nous sommes

sages, les sénateurs, consuls et même les empereurs de Rome. Comme eux, nous nous

appuierons

– Sur la majesté du nom français

– Sur la supériorité flagrante de notre civilisation

– Sur la diffusion de la langue nationale

– Sur un réseau serré de chemins de fer et de routes

– Sur un code raisonné de l’hygiène

– Sur une irrigation en grand, en très grand

– Sur le maintien, longtemps provisoire, des institutions locales

– Sur la tolérance envers Musulmans et Fétichistes

– Sur une patience “infinie dans le temps et dans l’espace” ».

Au-delà de la rhétorique militante, plusieurs observations peuvent être faites sur les conceptions d’Onésime Reclus en matière de colonisation. On remarquera d’abord que, à la différence de nombre de discours pro-coloniaux, ceux de Paul Leroy-Beaulieu, de Jules Ferry et de beaucoup d’autres, il n’a pas recours à l’argument économique lorsqu’il soutient la colonisation. Il l’inscrit dans la perspective d’un processus historique et géographique potentiellement bénéfique, de sorte qu’il ne peut être opposé sur ce plan à son frère Élisée. C’est qu’à l’époque idées socialistes et anarchistes faisaient bon ménage avec l’idéal colonial : Élisée critique la colonisation pilotée par les États français ou britanniques de son époque en raison des exactions militaires commises et des inégalités politiques engendrées, mais pas pour l’installation de colons qui a pour effet bénéfique d’accroitre la mondialisation espérée par l’anarchisme et le socialisme de l’époque50. D’ailleurs, l’usage du terme « coloniser » au sens prioritaire d’installation est clair pour Onésime Reclus : « Nous colonisons moins en Berbérie que les Berbères en France »51. En conséquence, la connotation d’exploitation humaine ne ressort pas des écrits d’Onésime Reclus en faveur de la colonisation.

Quant à l’argument de la « supériorité » de civilisation dans la citation mentionnée précédemment pour définir le modèle à suivre, elle doit être nuancée à la lumière de ses écrits. Certes minimalement nécessaire dans un argumentaire en faveur d’une action colonisatrice, la « supériorité » ne doit pas être inscrite dans un schéma clair d’une inégalité de civilisation entre les peuples. Cela vient de ce que le discours d’Onésime Reclus est tout empreint d’un relativisme culturel qui confère aux différents peuples une respectabilité potentielle. Ainsi dira-t-il des Romains de l’Antiquité : « Les Romains n’étaient pas les esclaves ou, si l’on préfère, les disciples d’une religion révélée comme le sont les Musulmans et les Chrétiens. Qu’étaient-ils en réalité ? Des fétichistes, tout comme Guinéens, Dahoméens, Soussous, Bambaras, Pahouins et cent autres peuplades »52. Pour une personne athée comme Onésime Reclus, et grande admiratrice des Romains, c’est là un éloquent refus de hiérarchiser a priori les peuples.

S’il y a quelque « supériorité » de certaines civilisations, elle provient principalement des grandes contributions culturelles et scientifiques que permettent certaines langues de grande diffusion qui ont été suffisamment travaillées au cours des siècles. Mais d’autres inégalités existent de fait, provenant de rapports de pouvoir et de capacités à coloniser qui en découlent. Elles peuvent alors très bien jouer contre la civilisation européenne. C’est le cas en Indochine où la colonisation française se trouve en position d’infériorité face à la civilisation chinoise : « l’attraction du “Vénérable Empire” a bien plus de force que la nôtre. Sagement, nous devons craindre que Cochinchinois, Tonquinois, Annamites ne voient toujours en elle un soleil levant, jamais un soleil couchant ; et surtout que l’action des colons chinois, cent fois plus nombreux que les nôtres, n’amène de jour en jour à la “chinoiserie” des peuples plus qu’à demi chinois déjà par l’origine, l’être intime, les idées de derrière la tête, les mœurs, les usages, le parler ; en un mot, par toute la civilisation »53.

La défense d’une colonisation au bénéfice de la francophonie, pour Onésime Reclus, n’a pas besoin de postuler une supériorité de la culture française sur d’autres grands ensembles culturels. D’ailleurs, très clairement, il fustige un nationalisme français bâti sur un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres, n’hésitant pas à égratigner à ce propos Victor Hugo pour lequel il avait pourtant une très grande estime : « Le poète immense, Hugo, prophétisait que Paris est la cité mère, la ville antérieure, l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin, le but des choses, la balance de justice et l’éternel flambeau ; que la France est le peuple-lumière, la sainte martyre, la race marquée, l’exemple du monde. Paroles honteuses, que la nation répétait après lui, sauf le peu d’hommes qui ont horreur de la vanité »54. Il revient souvent sur cette idée : « Ils [des Français] ont eu la stupidité de se dire le premier des peuples du monde. Ce faisant, ils ressemblaient aux autres nations. […] Tous les peuples, les plus misérables tribus elles-mêmes, ont l’ingénuité de se croire la “race élue, la nation sainte, le peuple acquis” […] »55.

À ce propos, il faut souligner qu’Onésime Reclus n’épouse pas béatement la croyance en un processus de « civilisation » qui serait moralement correct. De fait, il semble constater le processus historique plus qu’il ne l’approuve, en raison de la barbarie et des injustices qui l’accompagnent. Il est extrêmement clair là-dessus, même s’il reconnaît qu’un inévitable processus brutal peut être parfois suivi de développements bénéfiques. Il ne cache pas son scepticisme, même à l’adresse des enfants, comme dans son livre à vocation scolaire Géographie :

« La terre fût-elle toute connue, toute défrichée, partout couverte de villes regorgeant d’êtres humains, il serait honteux de s’en réjouir bruyamment. Toute race, toute tribu cultive un sol dérobé ; il n’est pas de sillon qui n’ait bu le sang innocent, pas de rivière qui n’ait été rougie dans une heure d’égarement furieux, pas de cité qui n’ait sous ses monuments religieux et civils des os d’hommes égorgés contre le droit »56. Dans son ouvrage de publiciste sur Le partage du monde, Onésime Reclus note combien la loi du plus fort demeure toujours opérante. Il ne cesse de mentionner les horreurs et massacres perpétrés par les puissants à travers l’histoire et le monde. Très lucide, il n’exonère pas la « race blanche », « prétendue supérieure », qui depuis quelques siècles « a tout bousculé sans pitié […] tout accaparé sans vergogne »57. Il espère simplement qu’à l’avenir l’être humain aura moins recours à la violence et à la guerre, sans toutefois qu’il en paraisse convaincu.

De plus, Onésime Reclus n’accorde pas de valeur supérieure au progrès technique en tant que composante de la civilisation. Au contraire même, il est un partisan de la vie simple, sans consommation ostentatoire, tournée vers les activités culturelles – artistiques et littéraires –, un peu à l’image de ses chers Romains :

« La civilisation améliore-t-elle ou n’améliore-t-elle pas profondément l’espèce humaine ? D’aucuns disent qu’elle l’empire. Sans doute que, comme toute chose, elle a ses bons et ses mauvais côtés. Moralement, la civilisation ne vaut peut-être pas mieux que la barbarie. Celle-ci a des vertus que n’ont plus les hommes policés par de longs siècles de culture ; les civilisés ont des vices que n’ont pas encore les barbares. Pour tout le reste, commodités de la vie, arts, sciences, ampleur des idées, compréhension de la nature, ils l’emportent sur les primitifs sans que leur existence en soit plus heureuse ou même le soit autant. Mais, fatale ou propice, elle entraîne le monde, il faut plier sous sa loi »58.

Ce scepticisme sur les bienfaits de la civilisation contrebalance son acceptation de sa marche inéluctable, de sorte que le degré qu’elle atteint pour un peuple ne confère pas une supériorité morale sur d’autres moins avancés dans le processus. S’il y avait mission civilisatrice – expression que n’emploie pas Onésime Reclus – elle se limiterait à des aspects techniques et matériels, par exemple en matière agricole ou de santé, ou à des aspects artistiques, littéraires ou scientifiques apportés par les grandes langues de communication. Cette absence de hiérarchisation morale est fortement soutenue par le fait qu’Onésime Reclus refuse toute valeur à la notion de race d’un point de vue physiologique : pour lui, tout homme et tout peuple sont le résultat de mélanges remontant à la nuit des temps. Processus qui se poursuivra : « Il n’y a pas de race française, pas plus que d’allemande, d’anglo-saxonne ou d’espagnole. Ce sont là des inventions de pédant […] »59.

Les habitants du monde francophone auquel il aspire sont appelés au métissage, processus qui facilitera l’acclimatation à des milieux très différents. Il est en faveur de la continuation des métissages, contrairement à beaucoup de ses contemporains qui y voyaient une source de dégénérescence :

« Ni le Japon, ni les États-Unis ne décideront seuls des destinées humaines. Il y a, il y aura d’autres impérialismes dans l’ancien comme dans le nouveau monde et, avant tout, ce qu’à tort on appelle des races, la race slave, la race latine, la race anglaise, la race jaune. Sans compter ce qui sortira tôt ou tard de la race noire relevée par le sang des Européens à supposer que ce ne soit pas le sang noir qui renouvellera le sang appauvri des Blancs »60.

Tout cela ne veut pas dire qu’Onésime Reclus, de fait, n’a pas de préjugés à propos de certaines populations. Mais elles peuvent être aussi bien noires (à cause d’un prétendu retard dans le processus de civilisation) que blanches (comme les rivaux européens anglais ou allemands, ou encore les Juifs, voire les Protestants, français ou étrangers)61. On retrouve là des préjugés répandus à son époque, mais qu’il inscrit le plus souvent dans sa croyance désabusée en un inéluctable processus de « civilisation ». En ce qui concerne les Juifs, accusés d’avoir une absence de dévouement à la nation au profit d’une « passion plus exclusive pour les métiers parasitaires », Onésime Reclus modérera progressivement son antisémitisme virulent, un peu à l’image de l’opinion française à partir de 1900, quand s’éteindront les remous de l’affaire Dreyfus, de sorte qu’il finit par comparer favorablement les Canadiens-français à la « merveilleuse conservation » des « Israëlites »62. À ces préjugés, il faut ajouter quelques jugements abrupts, dont le fondement scientifique n’est plus du tout d’actualité, sur l’infériorité de certaines langues, surtout en Asie, à exprimer ce que d’autres arriveraient beaucoup mieux à faire.

Rejetant toute explication par la notion de race, Onésime Reclus se tourne vers le croisement de la géographie et de la linguistique pour rendre compte de la diversité sociale et culturelle à la surface de la terre : « Il n’y a plus de races, toutes les familles humaines s’étant entremêlées à l’infini depuis la fondation du monde. Mais il y a des milieux et il y a des langues »63.

Mais il n’adopte pas pour autant des explications relevant d’un déterminisme de l’environnement sur le devenir des peuples. Sur ce point, il échappe à un biais de la géographie caractéristique de l’étude des peuples non modernes et qui a perduré longtemps, notamment dans la géographie tropicale. C’est d’ailleurs à propos de cet argumentaire déterministe qu’Aimé Césaire fait, dans son célèbre Discours sur le colonialisme, une critique virulente des travaux alors réputés de Pierre Gourou64. Onésime Reclus partage avec son frère Élisée et d’autres géographes de son époque le point de vue que l’être humain est autant modelé par son milieu qu’il le modèle lui-même. Mais là où d’autres se contentent d’invoquer l’héritage historique ou la permanence de caractéristiques ethnographiques, voire biologiques, Onésime Reclus privilégie la langue en tant que dimension essentielle d’une société : « Dès qu’une langue a coagulé un peuple, tous les éléments raciaux de ce peuple se subordonnent à cette langue. C’est dans ce sens qu’on a dit “La langue fait le peuple” »65.

C’est pourquoi, dans la vision d’Onésime Reclus, la colonisation française doit avoir pour objectif l’assimilation linguistique et ethnique, comme il l’exprime sans ambiguïté avec la rhétorique abrupte qui est la sienne : « Cette œuvre consiste à assimiler nos Africains, de quelque race qu’ils soient, en un peuple ayant notre langue pour langue commune. Car l’unité du langage entraîne peu à peu l’union des volontés. Nous avons tout simplement à imiter Rome qui sut latiniser, méditerranéiser nos ancêtres, après les avoir domptés par le fer »66.

Une géopolitique des langues

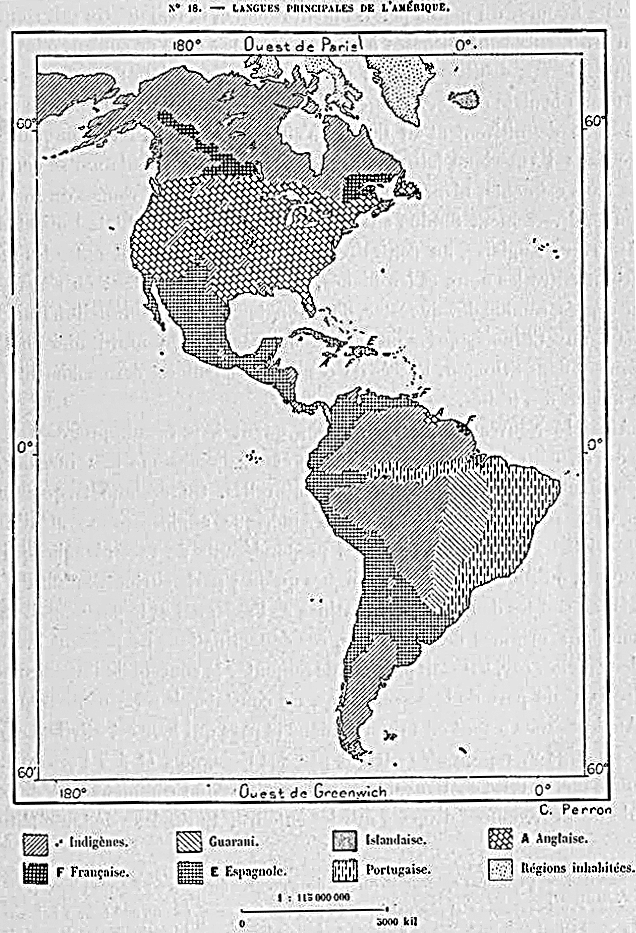

Le renforcement, voire la survie, de la francophonie est sans aucun doute la valeur suprême qu’Onésime Reclus poursuit dans son travail de géographe et de publiciste. Il est tout pénétré de l’angoisse que le monde francophone est susceptible de disparaître au profit d’ensembles linguistiques en pleine expansion démographique : l’anglais, le russe, l’espagnol et le portugais. Il ne retient pas l’allemand car, faute d’avoir su développer un empire hors d’Europe, son important excédent de population se fait au profit de pays d’Amérique où l’assimilation se fait au profit d’autres langues. Il en va de même pour l’italien. Quant à sa perception négative de l’avenir du chinois, elle faisait écho au dramatique déclin de la Chine à son époque, qu’il n’estime toutefois pas inéluctable à long terme67. Sa vision est donc toute géopolitique : les quatre ensembles linguistiques qu’il identifie possèdent chacun une masse démographique croissante et de vastes territoires à coloniser, ce qui leur assure puissance et avenir, alors que l’ensemble francophone, autrefois comparativement important, est en voie de minorisation rapide.

Comme beaucoup de ses contemporains, il déplore la stagnation démographique de la France. Mais plus que d’autres, il en mesure la portée génocidaire pour la culture française et il voit donc dans son expansion outre-mer une planche de salut. Peut-être avait-il lu L.-A. Prévost-Paradol qui essayait avant lui de faire prendre conscience à ses concitoyens de l’effondrement relatif mais extrêmement angoissant de sa démographie ? Et comme lui, il voyait dans l’annexion de l’Algérie une solution pour pallier cette échéance angoissante : si la France perdait l’Algérie, écrit Onésime Reclus, « Nous deviendrions alors l’un de ces petits peuples obscurs qui mâchent et remâchent leurs gloires ancestrales »68.

C’est en étudiant attentivement les tendances démographiques du moment, dont l’effet ne se produira que plus tard – mais avec certitude – que l’on peut anticiper l’avenir. Pour rappel, vers 1860, la France a la même population que l’Allemagne, plus que les États-Unis et beaucoup plus que le Royaume-Uni. Quant au Brésil, pays dont Onésime Reclus pressent l’importance future, il a alors quatre fois moins d’habitants que la France…

Il parait donc absurde à Onésime Reclus de ne pas se prévaloir de la colonisation qui est pratiquée par les autres grands ensembles linguistiques, et ce, d’autant plus que l’Afrique et une partie de l’Asie étaient en train de tomber sous la convoitise de pays rivaux : « Il faut bien se mettre dans la tête qu’il est des parlers, des consciences, comme des territoires : si l’un ne s’en empare pas, c’est l’autre, ou l’anglais, ou le russe, ou l’italien, ou l’allemand, ou tel autre joyeux larron »69.

Pour étayer son argumentaire en faveur de la colonisation française, Onésime Reclus n’a de cesse dans la plupart de ses ouvrages de revenir sur les statistiques linguistiques qu’il analyse en détail afin de caractériser les tendances lourdes ou nouvelles. Il est effaré par la diminution relative des locuteurs de français. Si ceux-ci ne s’en rendent pas bien compte, c’est qu’à son époque leur langue est largement connue par les élites internationales. Ainsi, l’effondrement relatif des locuteurs de français est caché aux yeux de trop de ses contemporains par l’importance, d’ailleurs déclinante, de la connaissance de cette langue chez des personnes cultivées de par le monde. Et Onésime Reclus ne se fait pas d’illusion sur la concurrence que cet usage élitiste va subir, ne serait-ce déjà à son époque celle de l’anglais. On comprend bien son manque d’implication dans les actions de l’Alliance française, dès lors qu’elles délaissent le monde colonial.

En tant que géographe, Onésime Reclus a bien conscience que la diffusion d’une langue à caractère intellectuel et artistique dépend de la vitalité de son caractère véhiculaire, lié à la puissance économique, sociale et politique du ou des pays qui l’illustrent. À la différence du virage pris par l’Alliance française dans les années 1890, il veut faire porter l’effort de diffusion de la langue au sein des populations qui sont susceptibles de l’employer tous les jours, ou quasiment, au cours de leurs activités ordinaires. Il se concentre donc sur les locuteurs connus du français et considère par ailleurs ceux qui le seraient « par destination », c’est-à-dire les gens ayant une langue maternelle autre mais qui pourront avoir accès à la connaissance et à la pratique du français. Rien d’original pour quelqu’un qui ne fait qu’étendre aux colonies l’approche déjà utilisée en France : il faut se rappeler le contexte même de la France de son époque, pays où une grande partie de la population ne parle au quotidien qu’un patois, dialecte ou langue autre que le français et où l’instruction dans cette langue ne devient progressivement universelle que dans les années 1880-1890. En cela, Onésime Reclus adhère à une approche « assimilationniste » en ce qui concerne l’instruction publique, seul moyen, pour lui, de dépasser les clivages culturels liés à la religion, notamment en Afrique du Nord : « il nous faut donc asseoir les enfants indigènes à côté des nôtres » et « tout le reste viendra par surcroît »70.

À titre d’exemple de la démarche d’Onésime Reclus, on peut citer quelques chiffres tirés de Lâchons l’Asie, prenons l’Afrique71, qui portent sur les locuteurs qu’Onésime Reclus considère comme connaissant déjà la langue affichée, incluant seulement dans le cas du russe, pour lequel il n’a pas de statistiques fiables, les locuteurs « par destination ». Ces chiffres portent sur les 30 ans précédant la publication et permettent d’anticiper l’évolution du nombre de locuteurs des grandes langues considérées :

| Locuteurs selon les langues | Nombre de locuteurs en 1871 | Nombre de locuteurs en 1901 | Moyenne de l’accroissement annuel |

| « Francisants » | 43 110 000 | 48 665 000 | 188 000 |

| « Anglicisants » | 77 650 000 | 129 200 000 | 1 750 000 |

| « Russisants » (par destination) | 85 000 000 | 140 000 000 | 1 000 000 + |

| « Castillanisants » | 45 620 000 | 61 445 000 | 727 000 |

| « Lusitanisants » | 15 370 000 | 25 430 000 | 335 000 |

L’écart entre les « francisants » (ou « francophones ») et les locuteurs d’autres grandes langues était donc appelé à se creuser de façon vertigineuse comme le montre l’accroissement annuel moyen. D’où, selon Onésime Reclus, l’impératif, pour le français, de travailler à son expansion comme langue d’usage hors de ses vieux territoires d’implantation.

Il était clair que les petits territoires dispersés qui ont survécu du premier empire colonial français (les territoires d’outre-mer et les colonies qui deviendront des départements en 1946) ne peuvent faire la différence en termes de poids démographique. Seule l’Afrique lui semblait ouvrir des possibilités. L’Indochine, toujours selon lui, ne pouvait assurer l’avenir souhaité, et ce, principalement pour deux raisons. L’une est que le statut français de ce territoire est trop fragile, difficile à défendre face à la menace posée par les puissances russe et chinoise, très actives en Asie – le désastre de Long San (1885), même infirmé ensuite, était présent à l’esprit. L’autre raison était que régnait en Indochine une civilisation déjà suffisamment forte pour ne pas avoir besoin du français comme langue véhiculaire. L’usage du français était donc voué, selon lui, à demeurer relativement restreint. Partisan de tendre tous les efforts vers l’Afrique, Onésime Reclus va même jusqu’à suggérer que, en cas de difficiles négociations avec un pays rival, la Guyane ou l’Indochine soient échangées pour des territoires en Afrique. Sa conviction de ce continent comme terre d’élection de la langue française était certainement fondée sur la place que peut occuper une langue véhiculaire dans un milieu linguistique complexe, divers et fragmenté, comme en témoignaient déjà les cas français et algérien dont il avait l’expérience. Il ne fait pas de différence entre le régional et le colonial de ce point de vue, entre la France et les autres territoires.

Pour lui, la colonisation française en Afrique ne correspond pas à un projet d’exploitation ou d’asservissement ; elle relève plutôt d’un projet de constitution d’un important ensemble linguistique par métissage démographique et culturel. Le Canada fait partie de cet ensemble, de même que la Belgique, la Suisse, voire le Luxembourg. Et quand il parle de « la France », c’est moins le territoire national particulier qui est invoqué que la culture dont il relève. Ainsi écrit-il : « Il se peut aussi que la France devienne grande un jour dans le monde, parce que le hasard des temps lui a donné deux pays tempérés pour se perpétuer et s’étendre, l’Afrique du Nord, l’Amérique des Laurentides […] ; et parce qu’au midi de son Afrique Mineure elle commande à beaucoup d’Afrique Majeure ; et à Madagascar, et à la “prestigieuse” Indo-Chine »72.

La référence fréquente faite au Canada, sous domination politique anglo-saxonne, montre qu’un cadrage politique de la colonisation par l’État français n’est pas prioritaire aux yeux d’Onésime Reclus. Ce qui compte, ce n’est pas une colonisation au sens de domination d’un territoire sur un autre, c’est plutôt que l’effort colonial, quel qu’en soit le cadrage politique, ouvre de nouveaux espaces à l’usage de la langue française. Comme pour l’anglais, l’espagnol ou le portugais, peu importe que les colonies soient indépendantes ou non, l’important est la diffusion de la langue. C’est pourquoi le Canada a joué un grand rôle dans la réflexion d’Onésime Reclus, enthousiasmé par l’émancipation des francophones du Canada vis-à-vis de la domination coloniale britannique au moyen d’une colonisation qu’ils orchestraient eux-mêmes (une colonisation comme arme contre leurs colonisateurs britanniques ou anglo-canadiens).

Ainsi, s’adressant à des lecteurs principalement français et essayant d’influencer les politiques de son pays – le seul acteur étatique majeur du devenir de la langue française à son époque – il est normal qu’Onésime Reclus se réfère constamment à « la France ». Mais, il n’attribue pas à ce territoire politique une valeur intrinsèquement supérieure aux autres. Sa conception de la francophonie n’a pas à accorder, sur le plan logique, une centralité à la France ou une dépendance vis-à-vis d’elle. L’ensemble francophone, faut-il le rappeler, ne comporte pas seulement la France, en tant que territoire, et ses colonies, mais aussi des pays où le français subsiste ou progresse, comme le Canada et la Belgique. C’est souvent le « nous » qu’il emploie dans ses écrits. Le vocabulaire dont il se sert, voire qu’il crée, témoigne du flou territorial attaché au locuteur du français. Par exemple, à propos de la même population du Canada, dans son texte Reconquista, il va utiliser des termes tels que : « Canadiens », « Français », « Canadiens-français », « Franco-Canadiens », vivant au « Canada » ou « Canada Français », voire dans « l’État français » (le Québec), ou encore dans une « France extérieure », ou « France extra-européenne », ou « Néo-France d’Amérique », « France d’Amérique »73.

Le réalisme géopolitique d’Onésime Reclus le fait se désintéresser du devenir des langues moins répandues. Il était pourtant un grand polyglotte, quelqu’un qui aimait les langues, qui aimait les parler, y compris, dans une certaine mesure, son parler régional dont il citait parfois des mots manquant en français. Mais son réalisme lui dictait, à son grand regret, que seules les grandes masses linguistiques semblaient avoir un avenir : « Évidemment, c’est un malheur pour une communauté d’être bornée à quelques centaines de milliers ou à quelques rares millions d’hommes unis par le même verbe ; elle est comme murée dans une prison ; dès qu’elle en sort, elle ne comprend personne, et personne ne la comprend. Elle est, tels les lépreux, séparée du monde »74. C’est une conviction qui fonde constamment sa promotion de la francophonie : « L’humanité qui vient se souciera peu des beaux idiomes, des littératures superbes, des droits historiques ; elle n’aura d’attention que pour les langues très parlées, et par cela même très utiles »75. Convaincu que « le nombre, force aveugle, est irrésistible », il pensait que l’avenir était aux grands ensembles linguistiques et culturels76.

C’est pourquoi on ne peut avancer à son propos un nationalisme borné, l’état national étant pour lui un cadre beaucoup trop étroit. Selon lui, trois empires étaient en émergence : celui des « Saxons », ou « Germains », autour de l’anglais ; celui des « Slaves » autour du russe ; celui des « Latins » regroupant les locuteurs des langues romanes. Pour ce dernier, il plaidait en faveur d’un apprentissage du latin comme langue propre à faciliter le passage entre les langues qui en découlent. En anticipant et privilégiant la formation d’« empires » plutôt que d’états nationaux, dont il invite à dépasser les limites, Onésime Reclus aspire à la formation d’ensembles plus larges fondés sur la « communauté de langage ».

En somme, sa promotion de la francophonie a comme un double versant : un versant culturel relativement idéaliste (c’est l’attachement à un grand patrimoine culturel porté par la langue française et bénéficiant des apports réciproques des Européens et des Africains, et dans une moindre mesure des Canadiens) ; et un versant très réaliste, celui de la raison géopolitique.

Ambiguïtés

Dans l’ensemble, Onésime Reclus a pris soin de valoriser la francophonie pour sa dimension culturelle. C’est là qu’est sa finalité. La colonisation en Afrique ne lui apparait que comme une opportunité à saisir avant que d’autres pays ne s’en emparent. Son scepticisme vis-à-vis de la force culturelle propre à l’Indochine et son appui de la colonisation canadienne-française ne font que corroborer son souci primordial de conforter l’avenir d’un grand ensemble francophone. Par ailleurs, Onésime Reclus n’a pas de vision hégémonique de la langue française dans le monde. Elle sert juste de support à une culture qui a encore quelques chances de survivre face aux autres ensembles linguistiques en expansion rapide : anglais, russe, espagnol et portugais.

En délaissant la question d’un cadrage politique ou étatique particulier, c’est-à-dire en affichant son indifférence vis-à-vis de la politique, il inscrit bien la francophonie dans une finalité culturelle. Mais ce faisant, il esquive les questions de pouvoir. Certes, en raison de sa vision désabusée du processus de civilisation qui, pour lui, témoigne de violences répétées et d’une absence de progrès moral, il prend acte de rapports de pouvoir brutaux, voire violents, à un échantillon duquel il a déjà été exposé lui-même ne serait-ce qu’en France. Le fait qu’il puisse y en avoir lors de la colonisation n’a ainsi rien d’extraordinaire pour lui. Onésime Reclus ne les approuve pas, bien sûr, mais il néglige d’analyser leur logique et leurs conséquences. Pourtant, les rapports de pouvoir politiques et économiques sont incontournables dans les affaires humaines. La vision géographique d’Onésime Reclus les esquive, tant il se désintéresse, voire méprise, ces activités.

Il y a là comme un point aveugle de la pensée d’Onésime Reclus. Pourtant, il a une sensibilité fine du rapport de la langue à la culture et aux genres de vie qui l’accompagnent. Il a bien conscience aussi de la place de la langue dans le jeu des rivalités internationales. Surtout, il aime jouer avec une langue – quelle qu’elle soit – et en explorer les possibilités, poétiques notamment, pour exprimer le lien intime qui unit l’être humain à la nature et aux paysages qu’il a contribué à façonner. Il n’en demeure pas moins qu’Onésime Reclus semble piégé par les dérives que les enchainements de connotations peuvent induire. C’est que les rapports de pouvoir s’inscrivent dans la langue et qu’il est difficile de rompre avec l’ordre social du langage, notamment à propos de termes liés à la possession77. Parce que territoriaux dans son cas, ils peuvent facilement faire émerger un rapport inégal avec les habitants du territoire « possédé ». Même si Onésime Reclus a une conception égalitaire des rapports humains, le fait qu’il ne dise rien du cadrage politique des territoires colonisés hypothèque sa promotion de la colonisation. On peut certes penser que sa conception égalitaire s’applique aux colonies, mais son mépris du politique lui fait esquiver cette question cruciale. Une approche égalitaire des habitants des colonies nourrissait pourtant les débats à son époque. En ne l’évoquant pas explicitement, il laissait son argumentaire colonial dans le flou, voire créait les conditions pour en invalider la portée. C’est cette lacune que son ami Paul Pelet se sent obligé d’évoquer – seul bémol dans sa préface élogieuse à l’édition, posthume, de L’Atlantide : il regrette qu’Onésime Reclus ne se soit pas préoccupé des droits civiques des musulmans qui ne voulaient pas renoncer à leur statut personnel basé sur le Coran, alors qu’un « compromis est nécessaire, pour le progrès de la colonisation, avec les mœurs et coutumes des indigènes »78.

Par ailleurs, la vision très crue qu’avait Onésime Reclus de la violence des rapports de pouvoir à travers l’histoire débordait sur sa conception du devenir de l’interaction entre langues et des cultures. Onésime Reclus négligeait à ce propos la difficulté d’articuler une diversité linguistique en déclin à la diversité culturelle qu’il chérissait. La question se posait évidemment à propos des parlers locaux et des politiques à adopter vis-à-vis d’eux. La position d’Onésime Reclus est, à cet égard, tout empreinte de sa vision très « darwinienne » du processus de civilisation : « Tous les petits idiomes ont le droit à la survivance, mais aucun n’en a la force ; et la force, ici, c’est bien vite le droit »79. D’où son refus de s’engager pour la survie des langues peu répandues et sa volonté de concentrer les efforts en faveur du français, langue elle-même menacée mais bénéficiant d’une ancienne et solide instrumentalisation : « Ce qui n’est pas raisonnable c’est de prétendre, soit maintenir, soit ressusciter d’infortunés patois, morts ou mourants, contre d’autres patois de même origine devenus des langues parce que la politique, le commerce, la religion, l’attirance d’une très grande ville les ont dès longtemps favorisés »80. C’est la raison de son hostilité aux défenseurs des parlers occitans, tels que défendus par le Félibrige, parce que, déjà trop morcelés, il les juge sans grand avenir.

En revanche, pour Onésime Reclus, la question ne se pose pas pour la langue française : davantage parlée, elle est appelée à s’enrichir de la diversité de son aire d’extension81 :

« […] le français est d’abord le co-héritier, puis l’héritier désigné de trente et cinquante ou cent verbes africains. Non pas absolument le français du commencement du XXe siècle, mais plutôt celui du XXIe, qui sera plus divers, plus riche que le nôtre, car il lui faudra les centaines, les milliers de mots imposés par d’autres cieux, d’autres sols, d’autres étendues, d’autres natures, d’autres idées. Ainsi le portugais d’Amérique est bien plus opulent que le lusitanien d’Europe, et même le français d’Alger est déjà plus riche et plus libre que celui de Lutèce-en-Parisis ».

Se pose ainsi la question de la survivance de la diversité culturelle – question vive tant en Europe qu’en Afrique. Onésime Reclus ne l’élude pas. Il essaye d’y répondre en l’inscrivant dans l’évolution culturelle qui dépasse la répétition du même, c’est-à-dire par l’émergence de nouvelles créations culturelles. Il est confiant dans la préservation de la diversité culturelle au-delà de l’apprentissage du français, voire de transferts linguistiques, à la manière de ce qui se passait dans des régions françaises : « D’une langue à l’autre, le génie reste, mais il ne se manifeste pas absolument sous la même forme »82. Il le précise à propos de l’Afrique : « Le remplacement des idiomes africains par le français ne détruira pas le moins du monde les âmes de nos peuples : ce qu’il y a d’original dans leur mentalité subsistera pour augmenter la nôtre »83. C’est en fonction de ses considérations géographiques sur le milieu qu’Onésime Reclus essaie de dépasser les contradictions entre enracinement et propagation ; pour lui, « l’important n’est pas que la langue française se propage le plus possible, mais qu’elle trouve des lieux où s’enraciner durablement pour renaître sous forme d’idiome local. […] Le français ne pourra continuer à exister comme langue de culture que s’il rencontre des peuples qui en font le réceptacle de leur génie propre »84.

En somme, la priorité doit aller à l’apprentissage du français, considéré comme « langue maternelle » selon l’acception qui avait cours en France, c’est-à-dire langue principale d’éducation et de travail, indépendamment de la langue ou du dialecte parlé en famille. Onésime Reclus illustre personnellement ce point de vue par son goût prononcé du multilinguisme et des possibilités littéraires existant dans toute langue. Mais la question du rapport entre diversité linguistique et diversité culturelle demeure, de fait, loin d’être résolue, et ce, de par le monde, quels que soient les pays, les langues en contact et les politiques linguistiques suivies.

Par son réalisme géopolitique, Onésime Reclus a bien conscience que le français ne peut subsister sans une base démographique minimale. En même temps, il dénonce l’illusion du français langue universelle au prétexte que la connaissance de cette langue est répandue, quoiqu’en déclin, dans beaucoup d’élites de par le monde. Ce faisant, il ne se penche pas sur l’articulation, et la dépendance réciproque, entre langue de (haute) culture et langue d’usage courant – l’une légitimant et enrichissant l’autre, et réciproquement. Le problème se pose pourtant aujourd’hui de façon cruciale pour ces deux formes d’usage en dépendance mutuelle face à la diffusion croissante de l’anglais là où il n’est pas langue maternelle, comme en France et d’autres pays européens actuellement. Quant à l’intercompréhension à la surface de la terre, c’est-à-dire entre les grands ensembles linguistiques, il espère que, au-delà de la maitrise de plusieurs langues, le latin simplifié pourra servir de base commune. On en est certes loin aujourd’hui, mais n’anticipait-il l’idée contemporaine de faciliter l’apprentissage des langues vivantes à partir de l’intercompréhension qui existe entre certaines d’entre elles85 ?

Enfin, parce qu’il semble lier son refus d’une hiérarchie entre les peuples et celui de la politique, il n’affiche pas de différence fondamentale entre l’espace colonial et la France métropolitaine. Ce point de vue peut être interprété comme égalitaire par certains, ou bien « colonial » ou « colonialiste » par d’autres. Il a néanmoins permis à Onésime Reclus de ne pas envisager une « géographie coloniale » épistémologiquement distincte. Il demeura ainsi indifférent à la tentation existant à l’époque de bâtir des « sciences coloniales », cibles privilégiées des critiques « postcoloniales » contemporaines. En faisant l’économie – illusoire à son époque – d’une relation coloniale nécessairement inégalitaire de peuple à peuple, le discours d’Onésime Reclus peut retrouver en période post-indépendances une portée nouvelle dans la mesure où la francophonie n’a plus à dépendre de cette inégalité.

Conclusions

La francophonie telle que décrite et espérée par Onésime Reclus peut dérouter selon l’angle de vue adopté. Elle est certainement et prioritairement affaire de richesse culturelle (littérature, arts, sciences) mais elle l’est aussi de géographie (territoires, paysages). Elle relèverait de ce qu’on appelle aujourd’hui une géographie à la fois culturelle et politique par ses préoccupations. Elle a toutefois l’originalité de ne pas se déployer selon les canons universitaires, et de privilégier plutôt la forme de l’essai. Quoiqu’œuvrant en dehors de structures politiques établies, Onésime Reclus est un géographe engagé ; il analyse pour convaincre, pour influencer l’opinion. Quoique partisan de l’expansion coloniale en Afrique, il ne fait pas une géographie coloniale, il place tous les habitants de tous les territoires sur un plan d’égalité sans toutefois en mesurer la faisabilité. Francophonie et colonisation ne sont pas consubstantielles, même si les contingences historiques les ont fait coïncider à l’époque d’Onésime Reclus.

Au fond, au-delà de son aveuglement à la violence de tout rapport colonial, trois grands thèmes traversent la valorisation de la francophonie qu’il cherche à promouvoir.

Le premier correspond à une prise de conscience géopolitique86. La colonisation à travers les temps a conduit à la constitution de grands ensembles linguistiques glottophages et impérialistes. À son époque, l’ensemble francophone, relativement réduit, se trouvait menacé, de sorte que la langue française, faute d’expansion territoriale, semblait condamnée à rejoindre les langues ou dialectes mineurs, incapables de soutenir à terme une grande production littéraire et artistique. La francophonie que défend Onésime Reclus ne s’inscrit pas dans une vision typiquement « colonialiste » (avec la hiérarchie des pouvoirs politiques et socioéconomiques qu’elle implique), mais plutôt dans une géopolitique des masses de locuteurs de grandes langues dynamiques. Pour lui, la colonisation s’inscrit dans l’enjeu d’expansion territoriale de langues et de cultures, comme dans l’empire russe, aux États-Unis, au Brésil etc. Elle s’inscrit dans un rapport de forces. Mais son horizon ne se limite pas à un cadre territorial nationaliste, il va bien au-delà des formations étatiques.

Le deuxième grand thème lié au regard d’Onésime Reclus sur la francophonie est que celle-ci doit reposer sur une prospective. Cela n’était pas évident à l’époque où il écrivait. La connaissance du français, avec le prestige qu’elle conférait, était répandue dans les élites culturelles de beaucoup de pays et, de surcroit, la population de la France tenait la comparaison avec d’autres puissances, tel le Brésil – beaucoup moins peuplé – ou les États-Unis – avec à peine un peu plus d’habitants en 1870. Onésime Reclus enjoint les francophones à réfléchir aux tendances lourdes de la démographie pour qu’ils en tirent des politiques adaptées.

Le troisième grand thème est que la francophonie doit demeurer un projet ouvert, une anticipation non déterminée. C’est la composante et finalité culturelles qui l’anime. Loin d’un essentialisme linguistique ou ethnique, il pense que, par hybridation au sein du monde francophone, de nouvelles formes culturelles ainsi que la création artistique et littéraire pourront émerger au fil du temps. Par-là, Onésime Reclus fournit à la francophonie une esquisse de grand récit, peut-être parce qu’il ne croit pas profondément à celui de la modernité devant assurer l’émancipation par le progrès scientifique et technique.

L’appui qu’Onésime Reclus va chercher dans le mouvement colonial de son époque apparait ainsi paradoxal. D’un côté, le rapport de forces géopolitiques le motive à soutenir tout mouvement de colonisation favorisant l’usage de la langue française, comme il a pu profiter à d’autres langues ; de l’autre, il le conduit à faire l’impasse sur les excès ou les conséquences locales désastreuses que ce mouvement pouvait générer en termes de domination politique et socioéconomique, qu’a priori il n’approuvait pas. Mais en écho à la vision culturelle égalitaire d’Onésime Reclus, il peut y avoir un retournement du paradoxe. Les indépendances des territoires coloniaux n’ont-elles pas induit un potentiel pour l’usage de la langue française, parfois revendiqué comme un « butin de guerre » selon le mot de Kateb Yacine, et également un potentiel géopolitique de résistance à l’uniformisation du monde, comme l’a récemment rappelé Boualem Sansal ? L’amour d’Onésime Reclus pour son pays natal, parce qu’il s’inscrit dans son goût très géographique et littéraire pour la diversité culturelle du globe, ne le conduisait ni à placer son pays politiquement au-dessus des autres ni à mépriser a priori la culture des autres, et ce au profit d’une hybridation culturelle tournée vers l’avenir.

Notes

- Au point que les responsables de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) veillent bien à rejeter toute association entre Francophonie et colonialisme. Par exemple, Michaëlle Jean, « Entre France et francophonie, le malentendu », Le Monde diplomatique, 19 novembre 2022 ; Louise Mushikiwabo, « Préface. La Francophonie a-t-elle une âme ? », dans J.M.G. Le Clézio et al., Francophonie. Pour l’amour d’une langue, Bruxelles, Éditions Nevicata, 2020, s.p.

- Cf. Romain Bertrand, « Les sciences sociales et le “moment colonial” : de la problématique de la domination à celle de l’hégémonie impériale », Questions de recherche (Centre d’études et de recherches internationales, Sciences Po), n° 18, 2006, p. 2-41 ; Jean-François Bayart, Les études postcoloniales. Un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010 ; Frederick Cooper, Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot, 2010 [2005] ; Isabelle Surun (dir.), Les sociétés coloniales à l’âge des Empires, 1850-1960, Neuilly, Atlande, 2012.

- Voir par exemple Michel Foucher, Ukraine : une guerre coloniale en Europe, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube, 2022.

- Romain Bertrand, État colonial, noblesse et nationalisme à Java : La Tradition parfaite (XVIIe-XXe siècle), Paris, Karthala, 2005 ; Frederick Cooper, Le colonialisme en question, op. cit. ; Pierre Singaravelou, « Situations coloniales et formations impériales : approches historiographiques », dans P. Singaravelou (dir.), Les empires coloniaux, XIXe-XXe siècle, Paris, Points, 2013, p. 9-35.

- Julian Aldhuy, « La transformation des Landes de Gascogne, de la mise en valeur comme colonisation intérieure (XVIIIe-XIXe siècles) ? », dans J.-Y. Puyo (dir.), Géographie historique : pour un autre regard, numéro thématique de Sud-Ouest Européen, n° 23, 2007, p. 17-28.

- Joaquín Costa, Política hidráulica. Misión social de los riesgos en España (avec appendice et notes de F. Sáenz Ridruejo), Madrid, Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos, 1975 [1911] ; Josefina Gómez Mendoza et Nicolás Ortega Cantero, « Géographie et régénérationisme en Espagne (1875-1936) », dans V. Berdoulay et J.A. van Ginkel (dir.), Geography and professional practice, Utrecht, Nederlandse Geographische Studies, 1996, p. 11-123 ; José Antonio Rodríguez Esteban, « Geografía y colonialismo en Joaquín Costa », Anales de la Fundación Joaquín Costa, n° 27, 2013, p. 217-226.

- Henri Nicolaas ter Veen, De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied. Proeve eener sociaal-geographische monographie, Groningue, Wolters, 1925 ; Willem Heinemeijer, « Contribution of applied geography to the colonization policy in IJsselmeerpolders », dans V. Berdoulay et J.A. van Ginkel (dir.), Geography and professional practice, op. cit., p. 205-208.

- M. Raboisson, 1877, Étude sur les colonies et la colonisation au regard de la France, Paris, Challamel Aîné, 1877, p. 66.

- F. Cooper, Le colonialisme en question, op. cit.

- Frederick Cooper, « Conflits, réformes et décolonisation. La situation impériale mise en cause », dans P. Singaravelou (dir.), Les empires coloniaux, op. cit., p. 377-419.

- Jane Burbank et Frederick Cooper, Empires. De la Chine ancienne à nos jours, Paris, Payot, 2011.

- Cité par Claire Fredj et Marie-Albane de Suremain, « Un Prométhée colonial ? », dans P. Singaravelou (dir.), Les empires coloniaux, XIXe-XXe siècle, op. cit., p. 257-299 (p. 265).

- Alice Conklin, A mission to civilize. The Republican idea of empire in France and West Africa, 1895-1930, Stanford, Stanford University Press, 1997.

- Mona Ozouf, Jules Ferry. La liberté et la tradition, Paris, Gallimard, 2014.

- Michel Marié, Les terres et les mots. Une traversée des sciences sociales, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1989.