Si Onésime Reclus est surtout cité pour avoir été le père des termes de francophone et de francophonie dès la fin du XIXe siècle, certains auteurs soulignent également, bien que rapidement, son rôle dans la mise en place de la protection nationale française des sites naturels1 à travers ses écrits « grand public » et son implication dans la première association de promotion du tourisme : le Touring Club de France (T.C.F.). Cette association, fondée en 1890 par un groupe de jeunes vélocipédistes, voulait répondre à tous les besoins des pratiquants amateurs lors de leur pérégrination ou de leur préparation au déplacement : conseils techniques sur le matériel, sur le choix de costumes idoines, sur la connaissance des itinéraires, des logements potentiels ou des mécaniciens pour les réparations2… Mais, dès 1907, elle a été reconnue d’utilité publique dans le champ plus général du tourisme et est sortie de la seule activité de cyclisme amateur3. De par ses appuis politiques et civils, elle a réussi à construire un vaste réseau national composé d’un délégué par grande région et deux à trois sous-délégués par département4. Cette organisation rigoureuse lui a permis d’avoir, de suite, une très bonne couverture à l’échelle française et suffisamment de bénévoles pour gérer des domaines variés tels que le sport, l’éducation, la culture, mais aussi l’aménagement du territoire par son action sur les infrastructures (signalisation, création de routes touristiques, sentiers de randonnée, construction de refuges en montagne, tables d’orientation, etc.) et sur les normes vis-à-vis du public (hôtelières, sécurité routière, création et organisation de syndicats d’initiative, etc.).

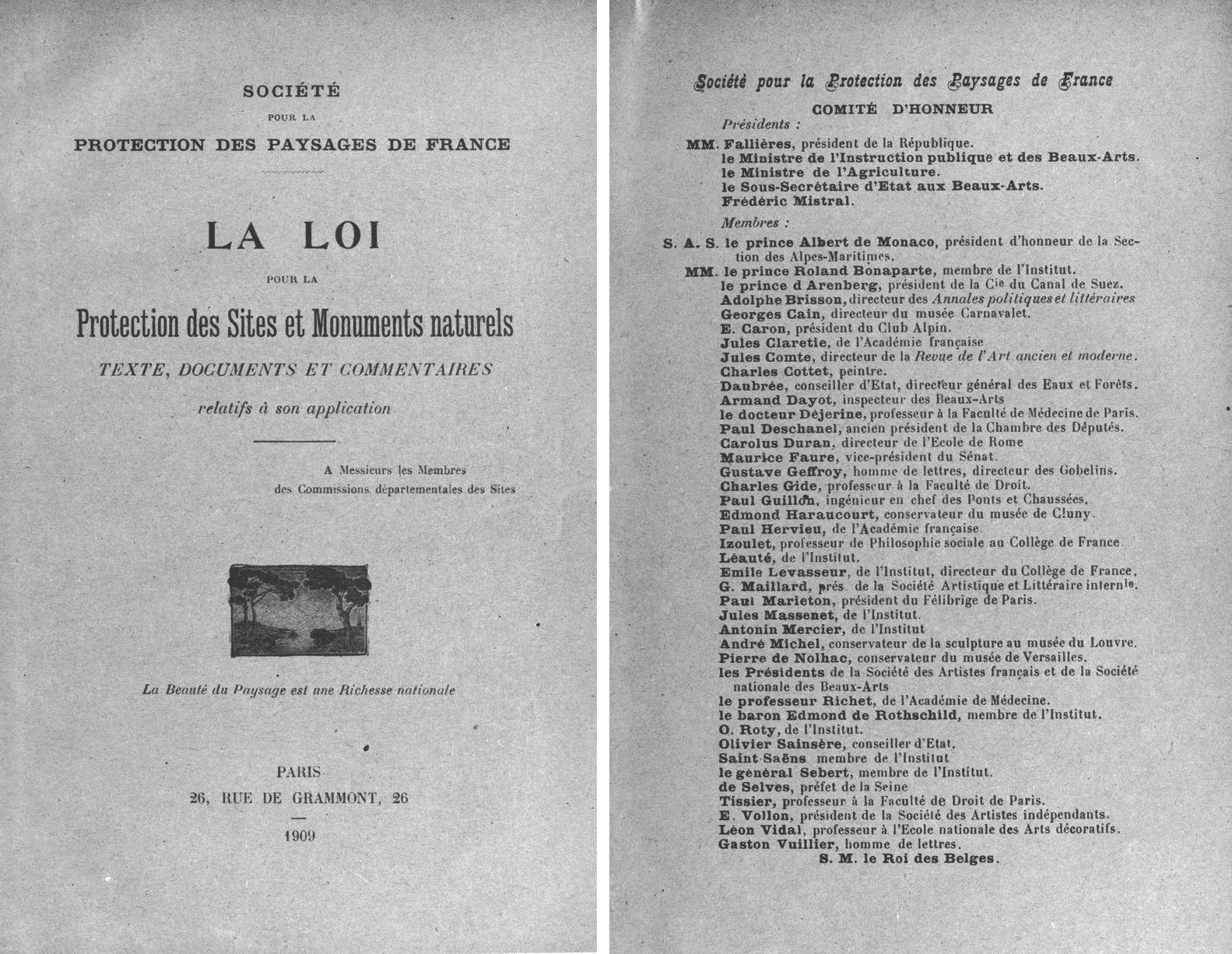

Tout particulièrement, ses actions en matière de découverte et de promotion des paysages français, naturels ou campagnards, ont été particulièrement reconnues, surtout après la création en interne de son « Comité des sites et monuments pittoresques » en 19045. C’est d’ailleurs ces mêmes mots qui seront repris par la première loi « organisant la protection nationale des sites et monuments naturels de caractère artistique » du 21 avril 19066, dite également loi « Beauquier », du nom du député du Doubs qui s’est battu juridiquement pour la sauvegarde de la source du Lison7. Par ses critères esthétiques et son principe de classement, cette loi est calquée sur celle antérieure de 1887 concernant les monuments historiques français. Ces deux premières lois n’ont pas eu une portée opérationnelle immédiate mais elles ont servi de marche pied pour instituer les lois de protection qui restent en vigueur dans le droit du patrimoine actuel : la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et la loi du 2 mai 1930 « ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». La première ébauche du texte de 1930 a d’ailleurs été rédigée par le Comité des sites et monuments du T.C.F. et montre combien l’argumentation de la protection provient bien de la société civile et de ses valeurs esthétiques. Ainsi, selon Alain Corbin, la loi de 1906 « se fonde sur l’imaginaire de l’enracinement. Elle doit se lire en relation avec l’intensité du régionalisme qui se déploie alors. […] Dans cette perspective, le lien social est essentiellement conçu comme un lien géographique. Laisser se dégrader le paysage serait, de la part de l’État, laisser dépérir ce qui fonde la nation. Le paysage et l’identité nationale sont indissociables. […] La nouvelle loi répond d’abord à des visées esthétiques. Il s’agit de protéger les sites pittoresques, les monuments naturels et légendaires, les merveilles du sol national capables d’émouvoir l’artiste et de l’inciter au geste créateur »8. Les contenus des lois de 1906 et 1930 se conçoivent donc comme une réponse de l’État face aux préoccupations de groupes de pression provenant des classes sociales plutôt aisées, urbaines et érudites qui sont capables de se déplacer, de se consacrer à des loisirs et de réfléchir à des propositions d’organisation et d’amélioration. Leur force de mobilisation au sein d’associations nationales puissantes et suffisamment structurées pour connaître le terrain de chaque région française explique les liens étroits entre classes dirigeantes et pouvoirs en place. Outre les associations sportives et touristiques telles que le Touring Club de France et le Club Alpin Français (créé dès 1874), une synergie des pressions et de réseaux en faveur de la protection de la nature et des paysages s’établit également avec la création d’associations plus naturalistes tout aussi nouvellement créées, avec, pour les principales : la Société nationale d’acclimatation de France (1854, connue aussi à ses débuts comme la Société zoologique d’acclimatation), la Société des amis des arbres (1892), la Société pour la protection des paysages de France (1901)9 ou plus artistique : l’Association littéraire et artistique internationale (1878), la Société des peintres de montagne (1898), etc.

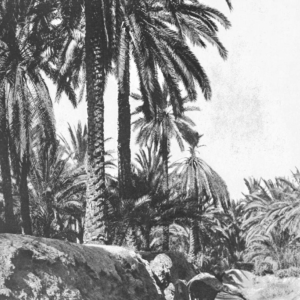

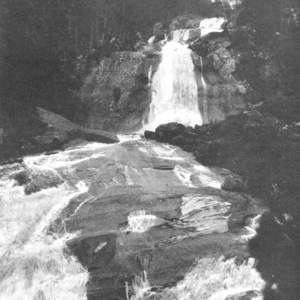

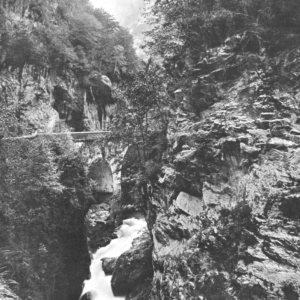

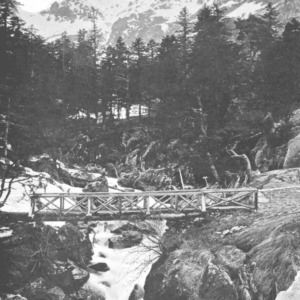

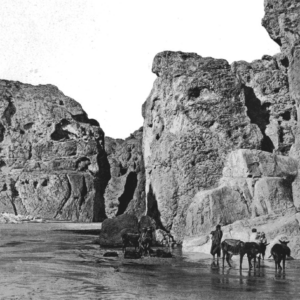

C’est bien ce tissu d’associations dynamiques, attirant les décideurs politiques comme adhérents ou comme « parrains » de leurs actions, les invitant de façon systématique lors de leur assemblée générale ou de tout évènement de prestige qui va construire les prémices d’une organisation mondiale de la protection de la nature en organisant les premiers congrès internationaux en la matière. Beaucoup adhèrent, échangent, travaillent pour plusieurs de ces associations et leurs causes se croisent et se rejoignent souvent. Ce mélange de différentes pressions associatives explique l’imbrication étroite entre les notions de nature, de paysage et d’esthétisme qui ont elles-mêmes irrigué les lois de protection. Mais le Touring Club se démarque des autres associations parce qu’il souhaite également faire œuvre éducative et de découverte auprès de tous, non pas vis-à-vis des seuls membres de l’association plutôt aisés qui pouvaient investir dans des vacances et du matériel vélocipédique. Outre des aides ponctuelles à destination des écoles, collèges, lycées, elle publie ainsi, après un appel à souscription auprès de ses sociétaires, un inventaire régional des sites pittoresques de la France sous la forme d’une série d’ouvrages intitulée « À la France, Sites et Monuments » qui sera publiée entre 1901 et 190510. Cette série comporte 33 volumes régionaux. Ils sont structurés de manière identique : chaque volume correspond à la description en moyenne de 3 départements français (à part l’Algérie et la Tunisie qui représentent chacune un volume) dans lequel sont présents une préface, un corps de texte abondamment illustré et une carte routière par département en fin de texte (fig. 1). Deux photographes attitrés à cette aventure vont alors parcourir les départements français pour illustrer les volumes : la série se caractérise donc par une riche illustration car il s’agit de « faire voir » au plus grand nombre les merveilles de la nature et des paysages français. Accompagnant ces illustrations, existe un texte non signé de type « guide de voyage » factuel où les chapitres sont organisés par arrondissement et par canton. Les noms des photographes (Messieurs C. et L. Boulanger) et du rédacteur (le même L. Boulanger) n’apparaissent alors que dans l’appel à souscription (et encore, pas forcément de manière systématique) de la revue mensuelle du Touring Club (fig. 1).

Seul le nom d’Onésime Reclus apparaît sur la page de grand titre et à la fin de chaque préface. Le Touring Club de France vante donc l’intérêt de la série en grande partie à partir des préfaces écrites par Onésime Reclus, géographe déjà très reconnu pour ses nombreuses publications scientifiques chez Hachette dans le dernier quart du XIXe siècle. L’association encense le géographe lors des appels à souscription dans sa revue mensuelle. À la mention des préfaces, il est indiqué : « caractère et aspects généraux de chaque région – autant de petits chefs-d’œuvre, qui formeront un ensemble complet, original de forme et d’idées » (fig. 1). Pendant les 10 premières années de l’association, le nom d’Onésime Reclus n’apparaît pas dans la revue mensuelle du Touring Club, certainement parce qu’elle était principalement tournée vers le développement de la pratique vélocipédique. C’est donc quand l’association diversifie ses intérêts touristiques et particulièrement quand elle veut inventorier les paysages incontournables pour le touriste qu’apparaît Onésime Reclus en tant qu’auteur et géographe11. C’est en effet à ce titre qu’il fait partie du Comité des sites et monuments pittoresques du Touring Club dès sa création en 1904 : « Le Touring-Club, en faisant entrer dans sa sphère d’action les sites et monuments pittoresques, a eu en vue un double but : 1° Les mettre en lumière, en les faisant connaître des touristes et en poursuivant les améliorations nécessaires pour en permettre ou en faciliter l’accès ; 2° Assurer leur conservation »12. Outre ses adhérents faisant remonter observations et informations sur les sites les plus remarquables de leur département, l’association s’est attachée à rechercher des personnes-ressources, références incontournables en matière de paysage et de tourisme. Elle a donc organisé son Comité en associant des élites intellectuelles, politiques et économiques, toutes liées à des savoir-faire techniques ou organisationnels pouvant assurer le développement touristique. On note ainsi des « hommes de lettres », des architectes, des membres d’associations (outre la Société pour la protection des paysages, on note le Club Alpin, l’Automobile Club de France, la Société française d’archéologie, la Société d’excursions des amateurs de photographie), mais aussi des députés et anciens ministres, des représentants des ministères et de l’État (Intérieur, Travaux publics, Eaux et Forêts, Affaires étrangères, Beaux-Arts, Cour des comptes, Conseil supérieur des bâtiments civils) ainsi que des représentants de la Chambre de Commerce de Paris et de l’industrie hôtelière. Onésime Reclus, estampillé géographe, est un des seuls scientifiques mentionnés comme tel13. Onésime Reclus, comme son frère aîné Élisée, s’il n’appartenait pas à la géographie universitaire naissante, peut être considéré comme un géographe professionnel reconnu : son travail de rédacteur aux guides Joanne chez Hachette, l’a amené à être un géographe « voyageur » et un « expert » connaissant toutes les régions françaises, tant de métropole que, alors, d’Afrique du Nord : sa connaissance se double d’une véritable pratique de « terrain ». Il semble donc être une « ressource » et la figure de proue incontournable pour le Touring Club tant son aura scientifique est déjà bien installée avec de grands succès de librairie14. Il semble dès lors intéressant de se demander comment la façon de lire le paysage chez Onésime Reclus est à relier au discours du Touring sur les sites et monuments à protéger, tout particulièrement dans la façon de mettre en exergue le caractère pittoresque de ces derniers, pittoresque qui est la colonne vertébrale structurant les lois de 1906 et 1930.

Nous partons de l’hypothèse que le Touring Club a modelé son discours et ses actions de lobbying sur la protection à partir d’une certaine façon de regarder géographiquement les sites naturels, qui est propre à la notion de paysage des frères Reclus15. Mais il s’agit aussi de comprendre le lien entre sites et pittoresque dans les prémices du mouvement de préservation de la nature fondé sur des valeurs et codes esthétiques. À ce niveau, nous pensons qu’Onésime Reclus, avec sa qualité de géographe « littéraire », lui a permis de construire, d’asseoir et de légitimer la notion de paysage pittoresque. Il a donc servi de base scientifique mais aussi littéraire pour faire passer une façon de voir et de dire ce qu’est le paysage pittoresque, d’en donner une grille de valeurs et de le justifier. Nous avons ainsi pris le parti d’analyser plus en avant 4 préfaces de la série « À la France. Sites et Monuments », correspondant aux régions qu’Onésime a le plus côtoyées dans son quotidien : le Sud-Ouest de sa jeunesse, l’Algérie et la Tunisie qu’il a parcourues pendant une partie de son service militaire et au-delà, pour enfin terminer sur Paris et ses environs, au moment de son installation avec ses enfants du côté de Nemours et de la forêt de Fontainebleau, ce qui représente une bonne partie de sa vie professionnelle. Outre l’analyse de la façon dont il met en avant les paysages et leur caractère pittoresque dans ces 4 exemples de la série, nous tenterons d’y associer les textes qu’il a produits dans la revue mensuelle du T.C.F. Ces écrits, si l’on ne compte pas sa correspondance personnelle, sont un des seuls moments où l’on voit l’homme prendre position sur un certain nombre de débats associés à la question de l’intérêt de la protection des sites et monuments et plus généralement, de tout ce qui a trait au paysage et à ses possibles modifications par le monde moderne. En effet, contrairement à son frère Élisée, ou à son cousin Franz Schrader, Onésime Reclus s’impliquait peu dans des associations : outre le fait qu’il ait accepté d’intégrer la Commission des sites et monuments pittoresques du Touring Club, on connait seulement son adhésion à la Société de Géographie de Paris.16 Afin de bien comprendre le contexte de sa production écrite en la matière, nous nous pencherons, dans un premier temps, sur le T.C.F. et sa façon d’aborder le pittoresque et le paysage, avant d’analyser plus avant les préfaces d’Onésime Reclus dans la série « à la France » et enfin ses préoccupations « contemporaines » au sein de la Commission « Sites et Monuments ».

Vélo, tourisme et découverte de paysages à préserver : le T.C.F et la généralisation du pittoresque comme catégorie esthétique paysagère

Pourquoi le T.C.F. s’intéresse-t-il au paysage et pourquoi va-t-il lui accoler ce qualificatif de pittoresque ? Comment cela s’inscrit-il dans une association de loisirs qui passe de la pratique du vélo à tous les types de mobilité ? En effet, on assiste au passage du simple pratiquant de nouveaux moyens de locomotion, cycliste puis automobiliste, au voyageur puis touriste, contemplateurs de paysages qui deviennent eux-mêmes, par la même occasion, pittoresques. Dès le début de l’association, une revue mensuelle est créée17 qui permet de suivre la justification de s’intéresser à toutes les formes de tourisme et à tous les types de mobilité. Ainsi, le T.C.F. veut, dès sa création, de façon très ambitieuse, diffuser l’ensemble des connaissances sur le tourisme à vélo avec une volonté de faire connaître l’ensemble des routes et tout ce qui permet de se déplacer sur plusieurs jours :

« Les principaux avantages des Sociétaires sont les suivants :

1° Trouver auprès des délégués principaux tous les renseignements sur les routes et

leur état de viabilité.

2° Rencontrer dans les principales localités, et en particulier sur les voies vélocipédiques,

l’aide d’un délégué pour le choix des hôtels, des mécaniciens, etc., et l’indication

des endroits intéressants à visiter.

3° Jouir d’un tarif spécial et réduit dans les hôtels, chez les divers fournisseurs

accrédités auprès du Club, et des conditions particulières (livrets kilométriques,

etc.) sur les chemins de fer.

4° Recevoir un journal mensuel s’occupant exclusivement de Tourisme.

5° Avoir au moyen de ce journal les renseignements les plus circonstanciés sur les

machines, les inventions nouvelles et le mouvement vélocipédique, la possibilité de

rencontrer des compagnons de promenades et de voyages, et des réponses à toutes les

questions posées et d’un intérêt suffisamment général.

6° Jouir enfin, dans toutes les circonstances, de l’aide et de la protection du Club

qui consacre des fonds de réserve à la défense de ses membres » 18.

Le T.C.F. a rapidement pris une place importante, non seulement dans l’activité vélocipédique mais également dans tous les moyens de locomotion touristique (marche à pied, vélo, train, automobile, bateau, canoë…) et dans tous les types d’activités liées au tourisme (randonnées, automobilisme, motocyclisme, camping…). Très vite également, le T.C.F., par sa volonté de passer à l’action, veut participer à l’aménagement des itinéraires touristiques : il va donc prendre la défense de sites et monuments dans le début du XXe siècle. En consultant la revue mensuelle de l’association, on voit que, très vite, ses objectifs s’élargissent : il s’agit de développer le tourisme sous toutes ses formes en montrant les intérêts pittoresques et artistiques des voyages. Elle crée donc des sections thématiques qui montrent que toutes les dimensions d’un voyage sont prises en compte, tout ce qui contribue à la commodité et à l’agrément des voyages : moyens de locomotion, amélioration des voies de communication, routes comme chemins pédestres, connaissance des sites et monuments intéressants, liste des hôtels, des services publics de transport, mais également la conservation des sites, monuments ou ruines pittoresques. Ainsi 15 ans après sa création, lors de l’assemblée générale de janvier 1906, Abel Ballif, président emblématique de l’association, écrit dans son compte rendu, que cette dernière est maintenant adulte, avec plus de 100 000 adhérents, 200 000 espérés dans les années suivantes. Il montre qu’en 15 ans les objectifs ont fortement dérivé sur le développement du tourisme en France en général :

« […] notre devise est “agir”. Si nous voulons la justifier, ne nous attardons point dans la stérile contemplation du passé et que rien ne nous détourne de notre but : Faire connaître la France, en célébrer la beauté, la conserver belle à tous ceux qui l’aiment. Nous avons, cette année, mis en pleine marche les nouveaux organismes créés l’an dernier : Le Comité des Sites et Monuments pittoresques ; Le Comité de Tourisme nautique ; Le Comité de Tourisme hippique. Mettre en lumière les beautés naturelles et monumentales de notre pays, en faciliter l’accès, les protéger contre les atteintes du temps, contre les outrages de vandales qui ne voient dans une forêt que des stères de bois, dans un arbre centenaire, que la longueur des poutres qu’on peut en tirer, et que des charretées de moellons dans la ruine pittoresque qui domine le village, est la beauté du site, parfois même la richesse et l’orgueil d’un pays, telle est l’œuvre du Comité des Sites […] Son premier acte a été de constituer, dans chaque département un Comité chargé d’abord de l’inventaire de toutes ses richesses artistiques, à l’exception, toutefois, des édifices classés ; puis, de l’étude des propositions présentées, de la surveillance des objets protégés »19.

Nous voyons bien ici la mise en avant du caractère esthétique des paysages et que ces beautés naturelles ou monumentales sont à célébrer par tous et partout sur le territoire : elles méritent d’être connues, visitées et sauvegardées. Le T.C.F. s’indigne donc des abattages d’arbres centenaires, du pillage des pierres de la « ruine pittoresque » détruisant la « beauté du site », faisant « la richesse et l’orgueil du pays ». Ils trouvent là les mots pour justifier un désir de protection de sites menacés par les activités humaines en provoquant une reconnaissance législative de la part de l’État. Cette mobilisation s’appuie sur des valeurs et une idéologie fondées sur des paysages pittoresques, jolis, charmants, que l’on observe au détour de chaque chemin. Le Touring Club, comme d’autres grandes associations œuvrant pour le « pays », fait donc appel à l’opinion publique en diffusant un désir de protection officielle de ces paysages face aux vandalismes20. Ce genre de mobilisation n’est pas nouveau : la démarche consistant à s’appuyer sur des personnes de renom, convaincues par l’urgence de la mission, a déjà porté ses fruits depuis le mouvement romantique. Ainsi, c’est la pression d’artistes et d’écrivains des mouvements romantique et réaliste, Victor Hugo, Hippolyte Taine ou Prosper Mérimée…, qui ont œuvré à la protection des chefs-d’œuvre de l’architecture par la première loi de protection de 188721. Si les monuments ont été privilégiés par l’État depuis le « vandalisme » de la Révolution Française22, l’intérêt s’est ensuite très rapidement porté sur les paysages naturels comme la forêt de Fontainebleau proche de Paris. Des pétitions ont ainsi été lancées tout le long du XIXe siècle lorsque des coupes forestières privées comme publiques ont été lancées malgré un décret impérial du 13 août 1861 instituant une partie de la forêt de Fontainebleau en « réserve artistique ». Ces pressions ont déjà été l’œuvre des peintres sortant de leur atelier en observant in situ le paysage depuis le début du XIXe siècle, relayées par des écrivains et le monde des lettres et des arts en général : ces pétitions ont été signées par le même Victor Hugo, suivi de George Sand, Jules Michelet, Claude Monnet ou encore le baron Taylor pour ne citer que des exemples d’écrivains ou d’artistes23.

Mais ce qui change du tout au tout avec les pressions d’une association d’audience nationale comme est devenu très vite le T.C.F., c’est l’ouverture des discours paysagers pittoresques et de dénonciation des abus à une bonne partie de la grande et moyenne bourgeoisie cultivée, mais aussi la volonté d’éducation dirigée vers les « élites enseignantes » des écoles, collèges et lycées partout sur le territoire national et donc à destination de tous les Français. De plus, par la volonté du T.C.F. d’être un relais des « merveilles » dans les régions, le pittoresque est finalement une remontée esthétique du local pour construire le national. Enfin, ce mouvement de grande ampleur par le nombre et les lieux concernés diffère également par le fait qu’il ne s’agit plus simplement d’un discours « théorique » : il est rejoint par une augmentation des pratiques de visite de ces lieux pittoresques. Bien sûr, à cette époque, ces pratiques sont liées à un pouvoir d’achat important : il faut avoir la capacité d’investir dans les voyages et dans les nouveaux moyens de locomotion. Mais, la pratique de loisir va augmenter considérablement le nombre de visiteurs : « C’est le développement des chemins de fer et du cyclisme qui créait, avec le tourisme naissant, une opinion favorable à la défense des sites. La forêt de Fontainebleau en offre l’exemple, puisque l’école de peinture de Barbizon s’est trouvée relayée par les promeneurs dès la desserte de la forêt depuis Paris par le chemin de fer. À partir des années 1880, le Touring Club de France, le Club alpin, et de nombreuses sociétés régionales inventaient la notion de sites pittoresques, c’est-à-dire susceptibles de donner de l’émotion sans pour autant qu’ils soient liés à des évènements historiques »24. Cette augmentation des visites est vraie pour de nombreux points du territoire et nous ramène à l’œuvre régionale du Touring Club publiant les 33 volumes de la monumentale série « À la France, Sites et Monuments ». La notion de pittoresque s’y affranchit – en partie – de la valeur historique pour entrer dans des valeurs d’émotion et de sensation d’ancienneté (certains aujourd’hui parlent de « racines » et de « traditions ») et surtout des valeurs esthétiques « de contemporanéité » pour reprendre les deux catégories proposées au même moment par Aloïs Riegl à propos du culte des monuments25.

Que signifie plus précisément « sites pittoresques » pour le Touring Club ? Au XIXe siècle, le pittoresque devient une catégorie esthétique à part entière en considérant certains éléments des paysages comme des œuvres artistiques, dignes d’être peints. Une partie du pittoresque passe donc par l’intérêt « naturaliste » pour les rochers, les cascades, les bois…, à la manière des peintres de Barbizon, in situ. Mais le pittoresque, c’est aussi une référence plus élargie au beau « régional » : ruines, champs, prairies, architecture vernaculaire, panoramas champêtres… L’intérêt du pittoresque passe donc aussi par des paysages vernaculaires ancestraux souvent qualifiés de beau mais dans le sens de charmant, apaisant. C’est donc bien les deux catégories du beau qui vont s’installer dans le vocabulaire sur les sites et monuments naturels du T.C.F. : le sublime naturel et le pittoresque. Si l’on relit le texte de la loi de 1906 édité et commenté par la Société pour la protection des paysages de France en 1909, il est bien mis en évidence ces deux catégories esthétiques et leur justification autant par les adhérents que par les parrains ayant appuyé le projet de loi26 (fig. 2). En effet, outre la loi et les circulaires administratives à destination des Commissions départementales de sites et monuments naturels de caractère artistique, il est développé des « commentaires de la Loi » afin d’éclaircir et de définir les objets et objectifs. Il y est défini et précisé un certain nombre de points : le paysage, le site et le monument naturel ainsi que leur caractère artistique. Le premier commentaire porte sur les définitions (p. 7-8) :

« Un paysage est une partie de territoire dont les divers éléments forment un ensemble pittoresque ou esthétique, par la disposition des lignes, des formes et des couleurs. Un site est une portion de paysage d’un aspect particulièrement intéressant. Un monument naturel est un groupe d’éléments dus à la nature, comme rochers, arbres, bouleversement du sol, accidents de terrain et autres, qui, séparément ou ensemble, forment un aspect digne d’être conservé. Un paysage peut comprendre des éléments purement naturels ou bien englober dans son ensemble des œuvres de l’homme tels que constructions, ruines, clochers, silhouettes, sites urbains, etc. ».

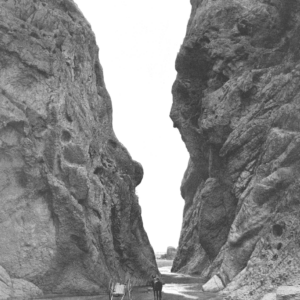

Au final, la loi de 1906 portée par ces associations nationales propose une appropriation collective au nom de la beauté publique au détriment, tout du moins sur le papier, de la sacro-sainte propriété privée car le propriétaire peut être exproprié : « Dans un but d’intérêt général, pour cause de “beauté publique”, il [l’article 4 de la loi] met au service des départements et communes les moyens d’expropriation de la loi du 3 mai 1841 » (p. 9). Un véritable code du paysage à protéger, expression d’un regard esthétique pittoresque, se met alors en place, code aujourd’hui toujours bien présent dans les esprits. Selon les définitions posées, ce code esthétique s’appuie sur des périmètres emboités : nous passons d’un élément-objet (le « Monument », un élément ou « groupe d’éléments lié à la nature »), au « Site naturel » (« portion de paysage ») et enfin le « paysage » (« portion de territoire »). Cette problématique des échelles du regard va amener la sélection d’objets variés : ceux de taille restreinte vont être davantage reliés aux éléments naturalistes quand les deux autres types d’objet, plus importants en taille, englobent davantage d’éléments anthropiques, s’appuyant sur des œuvres anciennes du quotidien sans référence à des évènements historiques nationaux comme le soulignait déjà B. Barraqué. De fait, et de façon assez contradictoire, c’est le terme « monuments » qui est le plus relié à des éléments naturels souvent associés à des reliefs accidentés : ce que l’on appellera également plus tard les « cathédrales de la nature » dans la littérature de la protection officielle de la loi de 1930. Ces aspects naturalistes, où l’on « personnalise » un rocher, un arbre, une source…, rejoint en partie l’émotion du sublime27 face aux panoramas de la nature et des paysages, telles les descriptions de Pétrarque ou de Humboldt28.

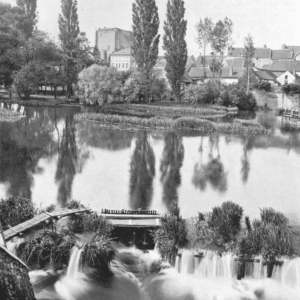

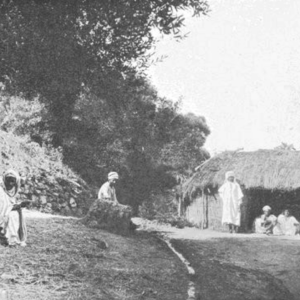

D’un autre côté, le pittoresque amène un élargissement de la nature sublimée à des éléments plus ordinaires à l’échelle du site et du paysage, privilégiant les berges des cours d’eau, les courbes douces du relief, etc. Mais surtout, dans ces derniers périmètres, l’homme fait partie intégrante du paysage : les façonnements par le geste « paysan » mettent en valeur des paysages ou des portions de paysage agraires harmonieux montrant une relation symbiotique entre l’homme et la « nature », que cela soit dans les éléments champêtres ou bâtis. Les recommandations dans l’application de la loi de 1906, tout particulièrement dans l’inventaire départemental à effectuer pour trouver les monuments et sites naturels pittoresques, insistent bien sur cette dernière dimension : « Dans l’inventaire qui sera dressé par les Commissions départementales, il y a lieu de s’inspirer des définitions des paysages, sites et monuments naturels que nous avons mentionnés ci-dessus. Et notamment il n’y aura pas lieu de se laisser arrêter par cette considération que les paysages ne sont pas uniquement composés d’éléments naturels »29. Cette première loi de 1906 est donc particulièrement importante pour le futur de l’action publique, car elle met en place des critères de sélection extrêmement subjectifs provenant des regards esthétiques et artistiques de la société. L’émotion l’emporte sur la raison. De façon indirecte, cette dernière est néanmoins présente car la raison incite à l’action : il s’agit de sauver les paysages du « vandalisme ». Par contre, la protection pour des raisons et des critères de sélection « scientifiques » (d’architecture, d’histoire ou naturalistes démontrant la singularité ou la rareté d’un monument, d’un site, d’un paysage…) n’apparaît pas, à moins d’avoir un discours de connaissance sur le paysage : ce que va apporter indirectement Onésime Reclus dans le sillage de son frère Élisée30.

Onésime Reclus : un « guide » pour « faire comprendre » le paysage pittoresque ?

Géographe professionnel pour l’éditeur Hachette, Onésime Reclus a déjà dans ces années 1900-1905, une longue expérience en matière de description des lieux et leur explication « grand public », que cela soit dans les guides Joanne ou dans les manuels scolaires31. Onésime Reclus et son frère Élisée étaient également des scientifiques reconnus, même s’ils n’avaient pas intégré le monde universitaire. C’est donc grâce au dynamisme de Hachette, éditeur principal des écrits géographiques français de la seconde moitié du XIXe siècle que les Reclus ont pu s’adresser, certes au plus grand nombre mais aussi construire une véritable œuvre scientifique32. Ce succès scientifique et populaire leur a assuré une renommée d’autant plus importante qu’ils étaient parfaitement intégrés à la dynamique Société de Géographie de Paris, bien davantage que bon nombre d’universitaires, ce que relaient les analyses de l’époque sur le monde scientifique et particulièrement géographique : « […] il [Élisée Reclus] a su communiquer à M. Onésime Reclus une partie de l’enthousiasme dont il était lui-même animé. Le meilleur manuel qui ait paru en France, […] est l’attrayant résumé descriptif [le manuel Géographie, Europe…] que ce jeune adepte a publié l’an dernier ; ce n’est guère, il est vrai, qu’une description vive, juste et pittoresque, mais elle se lit avec plaisir, se retient aisément, et, n’était quelques écarts de goût et de style, on ne saurait mieux faire que de le recommander dans toutes les écoles »33. C’est avant tout ces deux « qualités », scientifique et « pittoresque », que l’on retrouve dans les préfaces d’Onésime Reclus de la série À la France, Sites et Monuments. Il a ainsi mis en mot et relayé avec éloquence une certaine façon de déchiffrer le pittoresque en tentant de « faire comprendre » ce type de paysage.

Nous voyons à quel point le T.C.F. a cherché à faire d’Onésime Reclus un catalyseur scientifique et littéraire des valeurs de l’association sur les paysages pittoresques. Cela lui a permis de propager avec plus de force ses opinions en façonnant tant les regards individuels qu’institutionnels. Cela montre également à quel point il existait une porosité entre « experts » scientifiques et artistiques, associations militantes et décisions de l’État. On a assisté à une véritable co-construction de ce que l’on entendait par paysages, monuments et sites naturels à protéger.34 L’esthétique du Touring Club de France, dans un contexte de montée des pratiques de loisirs et de tourisme, est donc concomitante de la protection officielle des paysages. Si les géographes académiques ne se sont pas investis dans cette association, les géographes professionnels comme les frères Reclus, déjà directement concernés par la conception des guides touristiques, ont participé, par leur connaissance scientifique, à la construction d’une certaine idée du paysage, mais surtout à promouvoir une méthode concrète pour décrire et surtout pour faire comprendre le paysage au plus grand nombre. Tout comme son frère, Onésime Reclus veut décrire et surtout expliquer. Il développe deux grandes catégories d’explication du fonctionnement du paysage : celle de vastes entités naturelles et celle d’entités humaines (l’histoire du peuplement) tout aussi vastes. Le poids, la longueur et la place de ces deux types d’argumentaire peuvent varier, mais souvent chez Onésime Reclus ils arrivent de façon alternée voire imbriquée au cours de la description. Ces explications amènent alors la description d’éléments paysagers récurrents, portée par une poésie fondée en partie sur un regard esthétique tout en émotion, un peu à la manière de ce qu’Éric Dardel cherchera à transmettre dans ses réflexions géographiques un demi-siècle plus tard35.

L’explication scientifique est donc le cœur de la démarche paysagère bien avant la véritable description, chez Onésime Reclus comme chez Élisée. Leur façon de voir le paysage est déjà liée à une explication plus globale, se trouvant à une autre échelle d’observation. Les paysages naissent de « grands ensembles », de vastes « entités ». Si l’on prend leur publication commune, l’Empire du Milieu36, nous voyons que le terme paysage est relié aux explications du fonctionnement de grands ensembles naturels : la flore et la faune (Livre premier, chapitre 6) qui, avec la régularité des saisons, définissent les caractéristiques particulières des paysages (« la physionomie normale d’un paysage chinois »37) ; mais les éléments anthropiques historiques sont également sollicités pour leur compréhension (« petites pagodes sans lesquelles les Européens ne sauraient s’imaginer un paysage véritablement chinois »38). L’intérêt et l’explication du paysage passent donc par le passage à des limites plus grandes pour une bonne compréhension naturaliste. En cela, les auteurs s’appuient sur les travaux fondateurs de Humboldt en matière de géographie botanique et d’aires de répartition des grands types de végétaux39. De même, les limites orographiques, plaines, plateaux, montagnes et les bassins hydrographiques associés, sont mis en avant pour expliquer la présence de tel ou tel paysage. De là découlent pour Onésime Reclus des explications sur le comportement de tous ces éléments globaux.

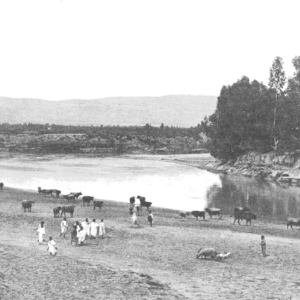

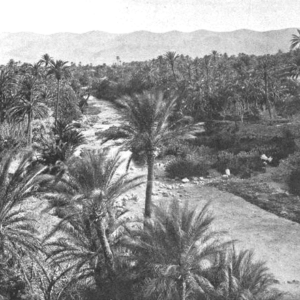

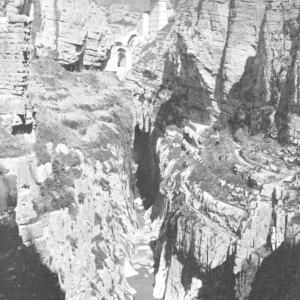

Si l’on prend par exemple le volume sur Gascogne et Pyrénées occidentales, l’océan et le climat atlantique constituent l’entrée principale, qui seront suivis par le relief montagnard. Ces grands éléments qui nous dépassent par leur grandeur sont traités avec emphase et poésie : « […] la bourrasque se concentre et le plus gros front d’attaque finit par s’avancer en pointe, comme les oiseaux de haut vol, quand, à l’approche de l’automne, ils nagent angulairement dans l’azur par-dessus clochers, forêts, plaines, monts et collines, toujours plus loin du froid qu’ils fuient à tire-d’aile. […] ; elle [la bourrasque] se disperse en pluie sur le continent, du ressac lactescent de l’Atlantique aux créneaux d’argent des Pyrénées ; et c’est ici l’une des régions mouillées de l’Europe […] »40. Si l’on prend le volume Autour de Paris, c’est la végétation qui devient la clé de compréhension des paysages franciliens, et particulièrement la forêt, la sylve pour Onésime Reclus, même si cette dernière a beaucoup reculé face à la pression urbaine. Quant à l’Algérie ou à la Tunisie, Onésime Reclus s’appuie bien sûr sur le passage du climat méditerranéen à celui désertique et ses conséquences : le manque d’eau. Pour l’Algérie, il insiste sur les barrières orographiques qui décomposent le pays où le « bloc utile à la nation » est très restreint, avec surtout la présence intérieure d’« une terre de pâtures sèches, une steppe […] terre d’airain »41. Malgré ses inconvénients en termes de ressources, Onésime encense cette « terre » par sa douceur climatique, voire par sa longue mise en valeur : « Terre essentiellement méridionale, mais nullement tropicale, il a le ciel serein, mieux encore : sérénissime, du bienheureux pourtour de la “mer entre les terres”, comme en Andalousie, aux royaumes de Murcie et de Valence, en Catalogne, comme en Languedoc, en Provence, en Corse, comme en Toscane, en Latium, en Calabre, en Sicile, comme en Grèce, en Crète, à Rhodes, en Syrie, à Jaffa […] »42. On ne s’étonne donc pas qu’Onésime Reclus consacre les trois quarts des préfaces sur l’Algérie et la Tunisie à présenter les grandes lignes des reliefs montagnards, barrières bénéfiques ou pas à l’arrivée des précipitations, et surtout à la présence de torrents permanents permettant la vie et l’agriculture : « Chez les Marocains de l’Adrar [les montagnes du massif de l’Atlas], ici longtemps, là toujours neigeux, donne l’être à de superbes torrents qui se mêlent en fleuves réels, non en fleuves théoriques ainsi que le sont un peu ou beaucoup les tributaires de la Méditerranée algérienne »43 et rajoute à propos de l’Atlas : « sans ses roches, ses neiges, ses oueds, il n’y aurait sans doute ni Algérie, ni Tunisie, ni Maroc »44. Suivant sa démarche, explication naturaliste et explication historique, il termine en parlant d’un pays de « nature extrême », « d’Histoire tragique » en référence aux vagues de colonisation : « le Numide, le Carthaginois, le Gétule, le Romain, le Vandale, l’Arabe, le Turc, l’Espagnol, le Français luttèrent ici pour le pouvoir, la vengeance, la vie ou la mort, chacun laissant de lui des germes de haine et des ferments d’alliance, des souvenirs et des réalités – puisque rien ne se perd »45.

L’explication paysagère, qui part bien souvent des limites de relief et de végétation, est donc toujours couplée à une remise en perspective de l’histoire des hommes et du peuplement. Là également, le paysage mis en avant s’articule à un niveau de compréhension plus vaste relié à l’histoire d’un peuple, d’un pays qui l’a façonné. C’est une explication dans le temps « long » de l’occupation humaine. Onésime s’y exprime de façon souvent flamboyante où l’on trouve toujours des passages obligés à la démographie, aux langues ou idiomes et aux différentes phases de peuplement. Aborder le temps long est souvent pour Onésime Reclus l’occasion d’énumérer l’apport des différentes périodes historiques : temps gallo-romain, Moyen Âge, ère moderne… Par exemple, pour « Autour de Paris », il insiste sur le poids de l’histoire présent dans les paysages : « En dehors de Paris, qui est presque toute l’histoire de France, et même quelque chose dans l’histoire du monde, le pays parisien déborde de grands souvenirs ; tout y parle ; et partout se dressent des monuments d’âge vénérable, ceux-ci merveilleux de grâce et de beauté, ceux-là superbes de masse ou de puissance, et d’autres magnifiques en leur écroulement »46. C’est à ce niveau qu’il aborde les questions linguistiques. Pour le volume sur le Sud-Ouest, il commente le cas des basques qu’il considère comme une tribu et non pas comme un peuple du fait de sa faiblesse démographique : « Un peuple, c’est trop dire maintenant, une tribu singulière, habite, en France, en Espagne, ces premières et plus basses des Pyrénées d’occident ; elle parle une langue qui détonne au possible à côté du verbe néo-latin »47, tout en revenant quelques lignes plus loin sur des aspects culturels mais surtout paysagers qu’il apprécie fort : « C’est le petit peuple qui danse au haut des Pyrénées, très alerte en effet, très vigoureux et très heureux dans ses maisons blanches aux contrevents rouges, au penchant de la colline gazonnée, à la bonne senteur de la chênaie et de la bruyère, devant la cascade éternellement ravivée à l’urne de l’Atlantique : Arabie plus qu’heureuse, Arcadie incomparable peut-être, nature souriante, vivante, apaisée, inexprimablement humaine […] »48.

Si l’on fait abstraction de l’aménagement tout récent de la mise en culture forestière des Landes dans le volume du Sud-Ouest (« rénover » les Landes par le drainage et l’arrivée des pins), il est rare que soient abordés les paysages modernes et contemporains d’Onésime Reclus dans une vision heureuse de l’avenir. Un avenir radieux n’est véritablement évoqué par Onésime Reclus que pour les cas de la Tunisie et de l’Algérie. C’est dans cette projection temporelle positive qu’il existe une justification chez Onésime Reclus de la colonisation par les bienfaits du progrès, de la modernité et des investissements et investisseurs. Ainsi, tout en s’appuyant sur le passé, Onésime Reclus justifie le changement de « pouvoir » : « Région trop sèche évidemment […] mais [elle] n’en a pas moins le droit de compter sur un avenir qui a pour garant le passé. Le plateau des Numides exulta de prospérité sous les Romains ; il se couvrit de villes dont Tebessa, Lambèse, encore mieux Timgad, ont conservé jusqu’à ce jour des rues, des monuments, des inscriptions, des ruines ; pas une des sources n’étant laissée à elle-même sur le chemin de la sécheresse, et toutes étant amenées par un canal à leurs bourgades, à leurs champs, et tous les torrents de la montagne étant consommés jusqu’à la dernière goutte, un peuple dense y vivait, on y respirait un air salubre, la race y était vigoureuse, les centenaires nombreux. […] les pouvoirs modernes dont nous disposons renouvelleront l’opulence numide, et la terre n’y manquera pas aux Français puisque vaste est ici la contrée et vacante aux trois grands quarts »49. Nous voyons également qu’il est réaliste et pragmatique face à ce qu’engendrent la colonisation et l’arrivée d’un autre peuplement. Ainsi, par exemple, la colonisation en Algérie est difficile car elle est déjà densément peuplée : « Dans la presque entière Algérie la place fait défaut à la nation nouvelle. Les montagnes berbères ont relativement, soit autant, soit deux fois plus d’habitants que la France, et qu’ils aient gardé la langue ancestrale ou qu’ils soient passés du berbère à l’arabe, les Kabyles peuplent en réalité le djebel algérien. À côté des Arabes il ne reste guère aux Néo-Français de l’“Atlantide” que des plaines, des vallées et des hauts plateaux »50.

L’explication passe donc autant par le « milieu » (ou la mésologie, terme uniquement repris par Élisée Reclus51) que par le peuplement des hommes, c’est-à-dire les grandes forces temporelles, de la nature ou du temps de l’humanité. Mais, il existe dans les propos d’Onésime Reclus, à côté de l’explication des faits généraux de peuplement, une explication anthropique de comment l’homme a modifié le paysage naturel, doublée d’un jugement négatif face à ses excès (ou à l’indifférence des excès de la part de ses semblables) qui explique certainement sa volonté de participer, via le T.C.F., à la construction d’une protection paysagère officielle. Ainsi, par exemple, Onésime Reclus met en avant, dès les premières lignes de sa préface d’Autour de Paris, l’effet de l’urbanisation de cette dernière : « ces faubourgs s’enflent à crever, depuis que l’humanité contemporaine déserte étourdiment les champs pour les cités »52 et montre l’influence de la ville bien plus loin : « Ce n’est encore que la banlieue immédiate de Paris, la banlieue de semaine, la banlieue des travailleurs. La banlieue des dimanches et jours de fête, celle des oisifs, des chasseurs, des châtelains, des villégiateurs, des promeneurs, des peintres, des automobilistes, des cyclistes, se prolonge bien plus loin. […] En fait, Paris regarde cette banlieue, proche ou distante, comme un domaine parisien ; et cela non pas en tant que capitale de la France, mais en qualité de ville puissante, disposant à son gré de tous ses alentours »53. Il en montre les conséquences sur les ressources naturelles : confiscation de la source de « Chaintreauville-lès-Nemours » (son lieu de résidence familial) : « l’orgueil du pays par sa fraîcheur, sa pureté cristalline, devant un coteau de grès, assombri de pin et sapins »54, mais aussi le fait que Paris a imposé « l’épandage de ses eaux d’égout à des plaines riveraines du fleuve, malgré pétitions, protestations indignées, résistance désespérée des habitants, des communes, du département »55 ainsi que le déplacement des cimetières parisiens en grande périphérie. C’est surtout l’exagération des processus qu’il pourfend. Ainsi, la mise en tourisme « excessive » ne trouve pas grâce à ses yeux, malgré son engagement au T.C.F. : « ce qu’il y a de plus beau dans les Landes, mais hors de la Lande même, ce sont les Dunes de l’Atlantique […] Voici que le rivage des Landes devient habitable, et que trop habité, du moins aux lieux de bains de mer, il sera ravi désormais aux majestés de la solitude. À la simplicité de la nature vierge on accouplera les tromperies du luxe, les faussetés de l’art scénique et jusqu’aux refrains d’opérette, entre l’orchestre des forêts et l’incantation de la mer »56.

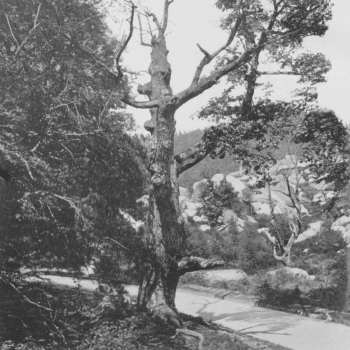

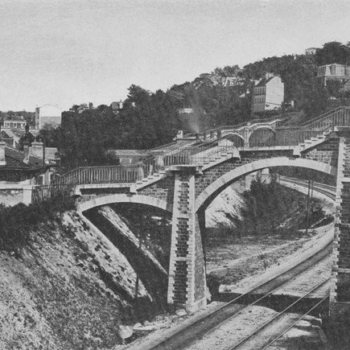

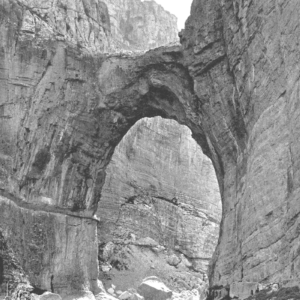

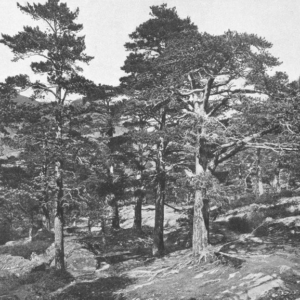

Mais, outre les explications du « pourquoi paysager », Onésime Reclus, dans la même veine que son frère Élisée, aborde le paysage comme une pratique de « terrain », par l’observation. Il faut donc l’avoir pratiqué ou tout du moins observé panoramiquement. L’expérience du paysage passe donc par un contact réel, ce à quoi incite le T.C.F. par le développement des pratiques de loisirs et de tourisme et ce, à travers tous les moyens de locomotion. La série À la France est l’exemple même de cette volonté. Il s’agit de faire découvrir les paysages pittoresques, bien sûr de façon indirecte, au lecteur de la série : la découverte par l’image doit l’inciter ensuite à la pratique réelle in situ. Le rôle de la vue, de l’observation, est fondamental dans la méthode paysagère que prônent Onésime comme Élisée Reclus. En tant que scientifiques mais aussi en tant que voyageurs et peut-être quelquefois en tant que touristes, il faut, selon eux, voir pour comprendre, que cela se passe in situ ou à distance par le biais de croquis ou de clichés. C’est pourquoi À la France use d’une profusion de photographies. Même si ces photographies n’ont pas été prises ni choisies par Onésime Reclus, qu’elles arrivent dans un ordre lié au texte principal dont l’utilité est surtout de guider le lecteur à partir des villes principales et de leur liaison par les routes et les chemins, il est indéniable que le lecteur s’imprègne des paysages par les images. Ainsi, même si le choix des photographes a été de mettre davantage l’accent sur les villes et villages principaux, un certain nombre de clichés reflète les propos d’Onésime Reclus. Sa description paysagère passe par l’observation à partir d’une vision souvent panoramique qui privilégie alors les accidents topographiques mais aussi les éléments naturels (végétaux y compris ceux liés à l’agriculture, roches et bien sûr l’eau courante, source de vie) que l’on retrouve dans les photographies dès que l’on sort des villes, bourgs et villages (fig. 3).

Ces paysages sont décrits dans une veine esthétique sans développement excessif : « toutes les grâces de la basse et de la moyenne montagne, toutes les grandeurs de la haute, voilà pourquoi la nature décréta que notre extrême Sud-Ouest serait dorénavant l’un des paradis du monde pendant le présent septénaire du Globe »57. Si Onésime Reclus n’emploie quasi jamais le terme pittoresque, il développe bien les qualificatifs esthétiques face aux paysages tels que beauté, charme et grâce, etc. Les sens du lecteur sont convoqués lors de la description paysagère, elle-même distillée dans les explications « scientifiques » : on « voit », on « entend » le vent, la mer, le silence, on « sent » la chaleur, la pluie : « Pas plus que l’ombre des collines, Djerba ne connaît la lueur des ruisseaux, l’argent des sources, le murmure et le glouglou »58. Il n’hésite pas à laisser le lecteur choisir son esthétique, montrant par là même le caractère individuel de l’émotion : « À ces deux essors [les côtés Est et Ouest de la chaîne des Pyrénées] des monts hispano-français, la nature est également belle, mais elle l’est autrement et même contrairement. On préfère l’un à l’autre suivant son sens intime, son atavisme, son esthétique instinctive ou acquise : la falaise roussillonnaise monte sous la même flamme de lumière, avec la même nudité sèche et nerveuse que les roches de l’Orient et que le Pic de la Loi lui-même, le noble Sinaï qui voit mille jours de soleil pour une heure de brouillard ; tandis que la falaise du Béarn, toujours caressée de pluies tièdes, a derrière elle et près d’elle la commençante sierra d’entre les deux peuples parée de tous les charmes bocagers ou pastoraux, gazons d’Irlande, bruyère d’Écosse, plutôt que maquis méridional et collines parfumées »59. Cette sensation esthétique et émotionnelle est d’autant plus forte qu’Onésime Reclus ne mentionne rien des à-côtés matériels du voyage : quels moyens de locomotion ? Que fait-on en une journée à pied, en voiture ? Où s’arrête-t-on pour un panorama ? Il n’en dit rien. Le lecteur se trouve donc immergé dans des paysages et leurs évocations en termes de sensations, d’imaginaires et d’émotions esthétiques, sans autre obstacle qui viendrait perturber cette relation : « Encore aujourd’hui, la sylve profonde nous remue jusqu’au fond de l’être, en sorte de recueillement et sainte terreur : qu’était-ce alors, quand les dieux y avaient leur séjour, et, à côté des dieux, les génies et les enchanteurs, les monstres, les dragons, les guivres ? »60. Cette communion se fait donc davantage avec les éléments naturels du paysage plutôt que les éléments bâtis anthropiques61. Le poids de la nature dans la vision paysagère pittoresque d’Onésime est donc flagrant dans ses écrits malgré ses explications en termes de peuplement humain. Les ouvrages de l’homme (à part parfois des ruines) ne l’intéressent guère par rapport aux œuvres de la nature à l’échelle des temps longs géologiques. Or, les photographies de À la France dévoilent toute une série de changements paysagers avec des aménagements modernes : ponts, tunnels, cols routiers, mais aussi quartiers résidentiels, souvent au détriment de ces éléments forestiers tellement encensés dans les écrits d’Onésime Reclus. Dans les reportages photographiques, le pittoresque ne veut donc pas dire une dénonciation du progrès et de la modernité technique. On voit là une contradiction avec l’écrit d’Onésime Reclus qui ne fait aucune mention de l’esthétique provenant d’aménagements modernes contemporains dans ses préfaces, y compris dans les volumes sur l’Algérie et la Tunisie. Sa dénonciation ou sa mélancolie ne porte que sur la destruction des arbres et des forêts : « Pourtant [malgré la destruction de la forêt successivement par les Gallo-Romains puis les Français] la région parisienne reste l’une des plus sylvestres de France et la beauté de ses forêts attire de Paris les artistes, les rêveurs et contemplateurs, les poètes (s’il en reste), les “amants de la nature”, les cyclistes, les promeneurs que passionnent l’ombre, le clair-obscur, la fraicheur, la senteur des arbres, un minimum de solitude et les panoramas infiniment calmes […] Sans ces sylves, parure de l’Île de France, bien des plateaux seraient laids, tout du moins très monotones, comme la plupart de ceux dont l’arbre a disparu »62. C’est ce type de dénonciation que l’on retrouvera dans la revue mensuelle du T.C.F mais sous une forme plus directe : le poète laisse la place au scientifique et au militant voulant convaincre d’une nécessaire action.

Sauver la nature et l’offrir à tous : un discours d’action

Les collaborations par le biais de À la France, Sites et Monuments de 1901 à 1905 ont amené Onésime Reclus à faire partie du Comité des Sites et Monuments pittoresques du T.C.F. dès sa création, fin 1904. Cette « fonction » lui a permis d’avoir une tribune dans la revue mensuelle du Touring Club. Ses contributions écrites, quatorze notes au total, s’étalent entre 1905 et 1909. Elles s’arrêtent donc au moment où Onésime Reclus publie l’Atlas pittoresque de la France chez Attinger Frères en 191063. On ne trouve plus dans la revue mensuelle, de sa part, qu’une information sur cette publication en janvier 1910. C’est peut-être d’ailleurs là que l’on découvre une définition véritablement personnelle de « pittoresque » pour Onésime Reclus, quoique, comme pour les préfaces, il n’emploie jamais le terme malgré le choix du titre de l’ouvrage. Pour lui, la beauté des paysages (et par extension de la France) tient dans la mémoire des hommes qui les ont façonnés ainsi qu’à leur qualité intemporelle (s’ils ne sont pas détruits par ces mêmes hommes…).

En effet, sa présentation de l’Atlas pittoresque commence par un hymne aux ancêtres : « Les ancêtres parlent en nous, par nous, malgré nous. […] Des tribus pour toujours inconnues, arrivées on ne saura jamais d’où, en tout cas de l’Orient et du Midi, trouvèrent bon de rester en “Belle France”. Notre mémoire est si courte […] Elle [la France] évolue […] depuis les premières familles nomades qui s’y arrêtèrent et qui, de massacre en massacre, de mariage en mariage, d’idiome en idiome, y déposèrent le magma de notre vie, peut être notre principal substratum, du fait de nos mères antérieures »64. Après ce passage qui permet de comprendre le poids qu’il accorde à la permanence dans la succession des hommes, Onésime s’appuie également sur un autre aspect temporel : l’immuabilité des paysages face à notre « séjour passager » : « Il nous faut en connaître ce qui dure le plus longtemps, ce que nous considérons comme éternel par rapport à notre brièveté »65. Du coup, pour lui, il ne faut pas tenir compte de ce qui change le plus vite : « c’est ce que l’homme édifie en courant, ce dont il tire une gloire qui n’est qu’une gloriole ; c’est l’industrie, les routes, le commerce, les villes énormes, les palais, les boulevards »66. Nous voyons alors combien Onésime encense et se sent en phase avec les paysages naturels dans leurs composantes végétales, orographiques et géologiques : « Qu’est-ce qui change le moins tout en s’acheminant imperceptiblement, et pour ainsi dire inamoviblement, vers sa fin ? C’est la mer, c’est la montagne, c’est la roche solide et née sur place ou transportée d’ailleurs ; c’est le relief ; c’est le torrent, père de l’énergie, c’est le climat, fils de l’altitude et de la mer »67. Il montre également combien son combat tient dans un attachement, une communion individuelle de l’homme face à la « grande » nature mais aussi à celle plus « aimable » façonnée au fil des générations par l’homme mais toujours là : « À quoi s’attacher ? À ce qui passe et n’est plus, ou bien à ce qui demeure […] À décrire à trop grands traits la France, on s’expose à laisser dans l’ombre mille et une de ses beautés les plus rares. À la prendre par province68, il faut faire les mêmes honneurs aux petites qu’aux grandes, les traiter toutes comme des égales […] »69.

Son émotion passe donc par sa relation aux « éléments » : « Ainsi, noter la situation d’un pays au vent de la mer ou au vent continental ; dire de quelles pierres, de quelle terre il est fait, à quelle hauteur au-dessus du niveau des océans ; à l’abri des bois ou à la merci des bourrasques ; dans la région de l’olivier, de la vigne, des gazons, des chênes, des sapins, des névés : Pro focis [pour les foyers] »70. Il souhaite « montrer la France telle qu’elle est dans l’intimité de son sol ». L’aspect esthétique d’Onésime Reclus passe donc par l’expérience d’une intimité avec les éléments naturels dont il veut empêcher la destruction. Une grande partie de ses notices est reliée à cet objectif. Il s’élève alors avec force contre les dégradations et tentatives de destruction des paysages naturels, particulièrement de la forêt.

Par sa force de conviction, par son verbe, il va alors apporter son concours à la croisade qu’entreprend le T.C.F. contre le déboisement en ce début du XXe siècle. L’association s’appuie donc sur Onésime Reclus pour démontrer l’intérêt de sauvegarder les forêts nationales. Elle lui rend très souvent hommage dans ses assemblées générales annuelles à ce propos : « notre éminent géographe Onésime Reclus (Vifs applaudissements) qui d’un beau geste de druide, a levé courageusement en signe de ralliement le rameau vert symbolique du culte renaissant des grands chênes de la Vieille Gaule ! … (Longs applaudissements) »71. Elle lui décerne même une médaille d’or en 1900 (médaille annuelle à titre d’hommage et de gratitude pour d’importants services rendus au tourisme) et explique que son « choix s’est porté cette année sur notre éminent collaborateur aux Sites et Monuments, pour lesquels il a écrit des préfaces qui sont de petites merveilles et suffiraient à elles seules à donner à l’ouvrage une valeur de premiers ordres : M. Onésime Reclus (Applaudissements) »72. Une bonne partie des notes porte ainsi sur les problèmes de déforestation.

Ses notes sont écrites dans l’objectif d’une prise de conscience du problème, particulièrement en montagne. Il s’agit aussi de faire comprendre les processus et les effets d’enchaînement. « L’usure de la terre » écrite dans la revue en septembre 1906 le résume de façon magistrale. Il explique, après une démonstration sur l’érosion passée des montagnes, « ces géants du monde » sur le temps long, que les scientifiques ont montré la relation déforestation, érosion des sols et inondations en aval. Il s’ensuit un long développement, non pas vraiment sur les actions à mener – « le reboisement est le grand remède » – mais sur les causes de la déforestation : la surexploitation des montagnes par l’élevage. Beaucoup de notes fonctionnent sur le même modèle mais à partir d’exemples précis, où les montagnes sont décrites dans leur splendeur mais aussi dans leur fragilité car sujettes à l’érosion, à tel point que l’on peut les perdre beaucoup plus rapidement si la déforestation continue. Le cas des Pyrénées est ainsi longuement argumenté vers sa fin orographique inéluctable : « De 3.400 à Zéro » (avril 1909). Mais le comportement de différentes « montagnes de pierre » face à l’érosion provoquée par l’homme est passé au crible : « Fait ce que tu dois » (septembre 1905). Le modèle peut parfois être inversé : Onésime Reclus choisit l’arbre pour aborder déboisement et reboisement (« L’œuvre de l’arbre », octobre 1907 ; « Des arbres, toujours plus d’arbres », mars 1908), des rivières (« Pauvres rivières », février 1906), voire même choisit de partir de ceux par qui la pression s’exerce (autres que les malheureux éleveurs cités dans le cas des montagnes) : la tonnellerie, la tannerie, mais surtout la papeterie, les flottes de bateau et les compagnies de chemin de fer (« A l’œuvre ! », novembre 1905). Toutes ces notices abordent à un moment ou un autre le rôle de l’action : des individus, du Touring Club, d’autres associations, de l’État trop peu présent, ce qui amène ces titres d’appels énergiques : « Fait ce que tu dois », « À l’œuvre ! ». C’est donc l’occasion d’appeler toutes les bonnes volontés puisque le reboisement doit être pour Onésime Reclus et le T.C.F une œuvre nationale et patriotique.

Une notice déborde sur des questions forestières élargies au regard de l’actualité. Nous y constatons une mise au point sur les risques d’incendie (« Incendies de forêts », décembre 1906) : « Que parlons-nous toujours du déboisement par le fer, et jamais du déboisement par le feu ! […] l’incendie est un très grand maître ès déforestation. Habitué surtout à brûler les bois de la Nouvelle France, ce sont ceux de la Vieille France qu’il vient carboniser »73. L’année 1906 a vu, en effet, l’incendie du massif des Maures au-dessus d’Hyères détruire plus de 80 000 hectares et Onésime Reclus y explique la géologie, la végétation de pins maritimes et de chênes-lièges et dénonce un contexte d’indifférence : « sans que la France s’en préoccupe beaucoup, sans même que les gens des Maures y prêtent une attention passionnée »74. Il explique alors qu’il faut protéger ces forêts « pour elles-mêmes, pour la Côte d’Azur, pour la France et le monde »75. Il y développe des raisons symboliques (la plus vaste forêt française après les Landes), économiques (richesse car la forêt de chênes-lièges fournit « le neuvième de la production mondiale du liège »), esthétiques (les Maures et l’Estérel voisin « contribuent extrêmement à la rare, on peut presque dire à l’incomparable beauté de ce rendez-vous brillant du monde [la Côte d’Azur] »), mais aussi scientifiques (les arbres « égalisent le climat en arrêtant ici, en tamisant là les rafales de l’affreux mistral […], ils en diminuent la sécheresse, par la vertu qu’ont les forêts de dégager au-dessus d’elles les vapeurs de leur respiration »). Il en appelle au « salut public qui est la Loi suprême » auprès de « Messieurs les Consuls […] Qu’ils sachent bien qu’il ne faut plus laisser à l’aventure l’œuvre de la rénovation et de la conservation du sol français […] »76. Il interroge également la source de l’incendie et refuse de croire qu’il s’agirait toujours d’un acte de malveillance ou de l’imputer à des boucs émissaires : « Au temps des belles disputes entre arabophiles et arabophobes, ceux-ci attribuaient tous les incendies de forêts à la malveillance des indigènes, ceux-là juraient que pas un arabe, pas un Berbère n’allumait le feu dévorant. Que nos Musulmans fussent ou non coupables, la selve brûlait d’autant mieux que la saison sèche l’y avait préparé ; elle restait d’autant plus indemne de la destruction qu’on l’avait sauvegardée d’avance par le bon entretien, la surveillance jalouse, l’éradication des sous-bois, les tranchées d’isolement […] Ce qui est vrai des bois d’Afrique l’est aussi des bois de France ; il convient qu’on se préoccupe chez nous du salut des forêts autant que chez nos frères d’Afrique […] »77.

On ne sera alors pas étonné qu’Onésime Reclus ait également écrit une note sur l’intérêt d’aider l’Association pour l’aménagement des montagnes à reboiser : au-delà de faire comprendre, il faut présenter des solutions, montrer que des actions sont possibles (« L’Association pour l’aménagement des montagnes », octobre 1905)78. Son argumentation porte sur le refus de l’exploitation forestière et de ses conséquences en chaîne ; il argue sur la mort de la montagne en mettant l’accent sur l’augmentation des processus à risque : « Mais pourquoi meurt-elle [la montagne] avant l’âge, comme l’enfant au berceau […] Parce que nous la livrons nous-mêmes aux coups de ses ennemis : nous lui enlevons son armure, la forêt ; alors les éléments la frappent en plein cœur […], pas une année qui n’apporte son enseignement en châtiant la plaine, la vallée, la ville bruyante du crime commis dans la solitude des hauteurs »79. Après un long exemple sur l’augmentation des risques dans le bassin de la Garonne et le rôle des bergers et des propriétaires, Onésime Reclus finit par présenter très rapidement le travail de l’Association pour l’aménagement des montagnes de Paul Descombes, directeur honoraire des Manufactures de l’État, qui a loué à deux communes pyrénéennes (Bazus-Aure et Guchan) les communaux en haute-montagne qu’elles possédaient pour la transhumance (considérée comme un fléau par Onésime Reclus) pour les replanter après travaux et consentement des populations : « Les populations écoutent l’Association, elles comprennent son but : boiser partout où l’herbe ne suffit pas à maintenir la terre… »80. Après un appel au financement de telles opérations par les « capitalistes », il encense le Touring Club qui a pris en main ce problème : « Il apportera à servir cette cause l’ardeur et la foi qu’il met en toutes ses œuvres. On peut être sûr qu’avec lui ça ne traînera pas »81. Nous voyons là comment Onésime Reclus considère son travail pour le Touring Club : il dénonce avec précision, propose des exemples d’action et attend du Touring Club que ce dernier les relaye grâce à son entregent et son réseau d’influence auprès de mécènes ou de financeurs publics.

La revue mensuelle du T.C.F est donc considérée comme une tribune par Onésime Reclus, y compris pour répondre aux scientifiques sceptiques sur la relation entre inondations et déforestation : « Fortes pluies, fortes crues, c’est la loi ; nul n’y contredit. Le tout est de savoir si ces pluies excessives irritent autant les torrents dans les régions boisées que dans les régions nues ; bien entendu, sur des terrains de même nature. […] En un mot, si la forêt n’empêche pas les inondations, elle a certainement pour effet de débarrasser les eaux d’une quantité considérable de matières qui en obstrueraient le cours et en altéreraient la nature » (« Des arbres, toujours des arbres »82). L’arrivée d’actions rapides souhaitée par Onésime Reclus passe donc également par des appels répétés au mécénat : il faut financer tous ces hommes d’action et leurs projets, telle l’Association Centrale pour l’Aménagement des Montagnes, quasiment systématiquement citée dans toutes ses notes. Onésime Reclus y souligne la difficulté du mécénat en France par rapport à l’étranger (« On demande un Mécène ! Pour les sites de France ! »83) tout en mettant en avant quelques donateurs généreux (Renaud des Orgeries, par exemple, mais qui a surtout financé les actions de la Société de Géographie de Paris).

Il est normal qu’Onésime Reclus écrive aussi à propos de la justification de la protection des sites. Il ne le fait toutefois qu’à partir de ses paysages préférés : les forêts et les arbres ainsi qu’une unique fois les rivières, de manière indirecte, pour rendre hommage à l’initiateur de la « protection ». En juin 1905, il écrit une note (« Le salut des sites par la protection des forêts ») où il affirme que « Parmi les missions dont le Touring-Club s’est généreusement emparé nulle ne vaut, à notre idée, la protection des sites et des monuments »84. Il rajoute qu’elle a bien du travail face à l’exploitation outrancière par l’homme, particulièrement en ce qui concerne les forêts : « Le roi de la création [l’homme] connaît mille façons de dégrader et d’abattre, dont une infiniment supérieure à toutes les autres réunies et moyennant laquelle il peut exterminer la nature elle-même dans ce qu’elle a de plus beau. Cette méthode infaillible a pour nom : déboisement […]. Aujourd’hui qu’on sait ce qu’on sait, il convient de regarder la forêt comme sacrée ; dès longtemps on l’appela le Temple de la Nature ; on voit bien maintenant qu’elle en est le “saint des saints” »85. La relation forêt/richesse est énergiquement défendue avec le développement d’un exemple désormais célèbre d’abandon de village montagnard, à savoir celui de Chaudun dans le Dauphiné qui vendit ses terres au Service des Eaux et Forêts avant de migrer pour partie dans le Constantinois algérien86. Mais habilement, Onésime Reclus n’oublie pas de ranimer l’ardeur des adhérents, potentiels acteurs du reboisement, en reprenant poétiquement la grandeur et beauté des « lignes » harmonieuses, et devrait-il écrire pittoresques, d’une forêt : « Donc, préserver la forêt c’est conserver la réserve d’eau météorique, c’est distribuer lentement cette eau, sans perte subite, sans heurts, sans désastre ; c’est sauver la substance du mont, de la colline, de la plaine elle-même ; c’est maintenir la ligne, c’est garantir aux sites leur harmonie, leur durée ; c’est entrer par la grande porte du Touring-Club dans la glorieuse compagnie de protection des beautés naturelles de la France »87. Une autre note reprend cette idée centrale de protection, mais cette fois-ci sur une rivière et sa cascade. Il s’agit surtout de rendre hommage à la personne ayant œuvré au sauvetage des cascades de la Montane dans le Limousin : « Un précurseur du Comité des Sites et Monuments pittoresques » (mars 1905), Gaston Vuillier qui s’est battu contre une société d’éclairage publique en achetant à ses frais tout le foncier avant que le projet aboutisse88.

D’autres thématiques, plus secondaires dans ses notes, se développent autour des modes de transport, particulièrement la création des lignes de chemin de fer, sujet fondamental pour le Touring Club de France qui souhaite le développement et le déplacement des personnes pour les loisirs et le tourisme. Visiblement la note « La Faucille » (décembre 1905) vise à informer les adhérents sur l’évolution et le progrès des lignes de chemin de fer. Onésime Reclus prend ici sa plume pour montrer l’importance stratégique des communications avec les pays limitrophes, en l’occurrence la Suisse mais aussi avec toute l’Europe. Il s’agit de créer une ligne dans le Jura, entre Lons-le-Saunier et Genève en passant par le col de la Faucille. Ce sont ses connaissances orographiques qui sont ici sollicitées pour convaincre les lecteurs du choix du tracé. Quant à l’impact environnemental, il ne le discute pas : « Ce n’est ici le lieu de discuter le pour le contre – il y a du pour et du contre en toute affaire humaine » ; il s’agit en fait pour lui d’insister sur l’intérêt de passer par ce col (aval du lac de Genève) dans un intérêt géostratégique : « […] elle [la ligne] fait partie intégrante de la voie ferrée la plus courte possible, la plus droite possible de Londres ou de Paris à Gênes, voie magistrale, impériale, décisive, qui nous ramènera le trafic que le tunnel du Saint-Gothard, puis celui du Simplon se sont proposés de nous enlever [ces 2 tunnels sont en Suisse et en Italie]. Mais qu’on fore le Mont-Blanc par un tunnel, la ligne de la Faucille devient aussitôt une section d’un chemin de fer mondial, dont on peut à peine prévoir l’importance. Et qui oserait dire, après le Cenis, le Gothard, le Simplon que le percement du Mont-Blanc, est de toute impossibilité ? Nous dirions plutôt, tellement la Science a marché dans ces dernières années, qu’il est de toute facilité »89. Nous voyons ici les classiques contradictions entre innovation et protection : cette tension était donc bien présente chez Onésime Reclus comme elle peut l’être encore aujourd’hui chez bon nombre de scientifiques comme de décideurs. Cette note montre, en revanche, que l’on n’hésitait pas à lancer ce genre de débat dans des revues associatives où l’on pouvait convaincre ou « discuter » entre personnes « éclairées » et « influentes », celles qui pouvaient faire accepter ces projets au nom de la « Science » et de la « Nation ». Les modes de transport sont de toute façon vus de manière ambivalente par Onésime Reclus. D’ailleurs, une dernière notice, fort différente du reste, développe sa vision sur les automobilistes, nouveaux venus dans les types de locomotion. Sa notice « Sachez voir ! » porte un jugement sur le comportement des automobilistes dans la façon de regarder les paysages pittoresques, tout du moins de ne pas les regarder assez du fait de la vitesse. Selon lui, il existe trois sortes d’automobilistes : « les vivants, les morts et ceux qui n’ont jamais vécu, ne vivent point et ne vivront jamais »90, les derniers, les plus nombreux, étant « les modernes démons de la vitesse ». Ce jugement est doublé par une dénonciation du coût d’achat impossible pour la très grande majorité de la population, ce qui attise l’envie : « rien que la dépense annuelle d’une roue en caoutchouc ferait vivre un homme pendant les douze mois, et celle des quatre roues entretiendrait une famille. Que peuvent donc faire la plèbe et la plébécule […] »91. Cependant, il est convaincu que ces automobilistes plus ivres de vitesse que de paysages peuvent être touchés par la grâce si un local arrive à leur faire admirer un site pittoresque : il donne ainsi un exemple d’une rivière dans « son » Sud-Ouest92, finalement contemplée presque par hasard à la sortie d’un restaurant : « […] ce fut un cri d’admiration et comme de reconnaissance pour la grâce intime, enveloppante de ce paysage accompli, avec un sentiment d’indissoluble amitié pour cette rivière qu’il est défendu d’oublier lorsqu’on l’a vue, même une seule fois, profonde entre ses nénuphars en amont de l’écluse, mutine en dessous et toujours de vivant cristal »93. Nous voyons bien ici les futures implications de ces nouvelles appréciations esthétiques fondées sur le pittoresque paysager : le tourisme qui prend et prendra de plus en plus d’ampleur dans ce début du XXe siècle est fondé en partie sur la beauté des lieux visités. Celle-ci devient une valeur « commerciale », aussi utile que l’industrie.

Conclusion

Le Touring Club de France, par son organisation extrêmement structurée, véritable force de frappe nationale, préfiguration associative d’un authentique ministère du tourisme94, a su diffuser une certaine façon de voir et de découvrir les paysages pittoresques, autant dans des dimensions pratiques d’accès aux lieux qu’esthétiques. Il a été, sans conteste le maître de cérémonie en la matière, précisant et diffusant les symboles et les emblèmes paysagers incontournables à visiter et ce, dans toutes les régions françaises95. En effet, sa conviction de départ était que la diversité des paysages au sein de toutes les régions faisait la beauté de la France. Toutes les régions étaient dignes d’intérêt en la matière, contrairement aux grands monuments reflétant l’histoire de France, très ponctuels dans l’espace et déjà installés dans l’imaginaire collectif. Cette résonnance du pittoresque dans la société (et sa permanence) s’explique par la fixation d’un processus d’adhésion aux paysages emblématiques qui vont faire la force du local à partir d’une prise de conscience de la richesse paysagère de chaque région ou territoire de la Nation. Cette dernière s’est construite en partie par des regards esthétiques extérieurs au local mais aussi avec les bonnes volontés in situ sur lesquelles les délégués régionaux du T.C.F. s’appuyaient. La force du Touring Club de France est d’avoir compris et voulu la concomitance d’un regard pittoresque avec le développement d’un temps de loisir : il faut avoir le temps du regard et de la contemplation pour susciter une émotion esthétique.

On comprend donc bien l’intérêt pour des associations comme le Touring-Club de trouver des « messagers » capables de porter leurs valeurs au plus grand nombre. Il lui fallait donc chercher des personnes-ressources capables d’exprimer cette valeur du pittoresque paysager, de convaincre le plus grand nombre, voire même de prendre fait et cause pour la protection officielle des sites naturels. Onésime Reclus a été cet homme providentiel au sein du Comité des sites et monuments pittoresques du T.C.F. pour mettre en mots les émotions face au pittoresque mais aussi pour apporter une méthode de lecture des paysages. Son savoir-faire professionnel auprès du grand public acquis grâce à son intégration dans le service des guides Joanne96 chez Hachette lui a permis d’être un géographe de terrain avec une connaissance pratique de toutes les régions françaises. Dans le sillon de son frère Élisée, Onésime Reclus s’est appuyé sur l’éditeur Hachette pour publier d’ambitieux ouvrages scientifiques lui ayant assuré une reconnaissance indéniable. La méthode d’analyse paysagère que les deux frères ont éprouvée, seuls ou ensemble, était adaptée aux souhaits du Touring Club de France qui voulait un expert capable de présenter les paysages naturels et leur caractère pittoresque. Le passage d’une échelle d’observation (permettant d’exprimer la beauté pittoresque) à une échelle d’organisation (qui elle, explique et démontre à partir des grands ensembles naturels et de peuplement humain) a été complètement intégré par Onésime Reclus.

Mais contrairement à son frère Élisée, qui utilise avec parcimonie l’angle esthétique, gardant une séparation nette entre les narrations pittoresques et la connaissance scientifique (son intérêt étant avant tout « l’approfondissement scientifique »97), Onésime a une façon toute personnelle dans les préfaces de À la France d’hybrider une position scientifique et une position lyrique, voire poétique dans le sens de Mallarmé : « la poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence […] »98. La différence entre Onésime et Élisée Reclus, n’est donc pas tant dans la démarche mais dans la place du pittoresque chargé d’émotions et d’évocations entremêlée à l’explication paysagère. C’est d’ailleurs cette expérience de combinaison réussie de la série À la France qui lui permet, sur sa lancée, d’écrire le Manuel de l’eau99 édité par le Touring Club en 1909, et ce, en tant que « Membre du Comité des Sites et Monuments ». La plupart des photos du Manuel de l’eau sont d’ailleurs tirées de la collection À la France. Sites et Monuments. C’est une œuvre didactique qui reprend ses positions sur la déforestation prises au moment de la rédaction des quatorze notes publiées dans la revue mensuelle du T.C.F. Le Manuel de l’eau veut faire prendre conscience des dégradations anthropiques sur les paysages qui tiennent le plus à cœur à Onésime Reclus : les forêts et les rivières. Mais surtout, toujours sous couvert du pittoresque, Onésime Reclus s’attèle à l’Atlas pittoresque de la France chez les éditeurs Attinger Frères. Il se détache alors de son travail au sein du Comité des sites et monuments pittoresques et du T.C.F. de manière générale. C’est d’ailleurs dans la seconde édition de cet ouvrage en 1924 que l’on trouve une longue nécrologie sur « l’illustre maître » (le T.C.F. est plus succinct dans son hommage) : « […] il parcourut la France entière, comme il avait parcouru la région méridionale pendant son adolescence, et il la consomma comme un jardinier son jardin. De ces voyages, en effet, date cette incroyable érudition qui s’étend des grandes villes aux plus humbles hameaux, cette science des altitudes qui va du Mont-Blanc à la moindre butte, cette mémoire des cours, débits, étiages et bassins des moindres sous-affluents, tout ce qui lui permit d’écrire, après maints ouvrages généraux sur la France, cet ATLAS PITTORESQUE dont les notices particulières sont si pleines de renseignements, de vie et de vérité »100.

Ce jardinier dans son jardin a donc cultivé dans les dernières années de sa vie professionnelle une méthode et un discours adaptés à la compréhension des paysages pittoresques avec une défense sans faille pour les forêts et les cours d’eau. Il s’est retrouvé dans une « ardente campagne » de protection des forêts, rejoignant le Touring Club101 dans sa dénonciation du vandalisme paysager102. Ce qui apparaît au moment d’Onésime Reclus, c’est bien l’urgence de la sauvegarde, le fait que de « belles choses » puissent disparaître face à des menaces d’exploitation intensive des paysages. L’exploitation inconsidérée des ressources est donc devenue un vrai débat public et la mobilisation pour la dénoncer s’établit grâce à un réseau de « touristes éclairés », qui permet de faire remonter au national tous les abus et vandalismes. La volonté d’action du T.C.F. passe donc par l’inventaire et la surveillance. Si les points sur la déforestation ont été somme toute conjoncturels, il n’en demeure pas moins qu’une certaine vision de ce que l’on doit protéger dans les paysages français, entre nature et culture, s’est construite à ce moment-là et les figures de l’esthétique pittoresque sont aujourd’hui intégrées profondément dans l’imaginaire et les valeurs collectives103. Bien qu’un certain nombre des premiers sites naturels soit tombé dans l’oubli104, la plupart des sites pittoresques protégés rencontrent quand même toujours l’adhésion, voire la ferveur populaire.

Notes