Une géographie universelle (GU) représente un tableau « complet » de la connaissance du monde à un instant « t », à savoir à la date d’édition de l’ouvrage. Organisée par grandes entrées régionales, une GU se démarque des dictionnaires géographiques, exercice éditorial à l’origine de nombreux succès d’édition à l’exemple de celui dit de Vivien de Saint-Martin auquel avait participé Onésime Reclus1. Ce type de publication, en plus de ses précieuses descriptions du monde, qui exprime tant l’état des connaissances géographiques de leur époque que la perception de ce même monde par la société intellectuelle et scientifique, fut particulièrement couru au tournant du XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, dans les jeunes États-Unis d’Amérique et en France2. Mais par la suite, l’exercice de la géographie universelle semble s’être maintenu de façon privilégiée en France, Cyril Gosmes et Jean-Louis Tissier notant l’édition de pas moins de quatorze œuvres différentes pour les deux siècles suivants3. Ainsi, pour le XIXe siècle, on relève le Précis de la Géographie Universelle de Conrad-Malte Brun, publié pour la première fois en 18104, et la Nouvelle Géographie Universelle : La Terre et les Hommes d’Élisée Reclus (en 19 tomes, 1875-1894), presque soixante-cinq ans plus tard : « Jusqu’à Reclus, il semble que les géographes français, impressionnés par la majesté du monument, aient préféré adapter Malte-Brun plutôt que faire œuvre originale5. » On note par la suite moitié moins de temps (34 ans) avant que débute la publication au long cours de la Géographie universelle dite de Vidal de la Blache et Gallois (1927-1948)6, la dernière GU française en date étant due à l’équipe – pléthorique avec plus d’une centaine d’auteurs sollicités – coordonnée par Roger Brunet (dix volumes, publiés entre 1990 à 1996). À cette liste d’exercices éditoriaux fameux et pour la période comprise entre la GU de Reclus et celle de Vidal de la Blache et Gallois, trois autres parutions relèvent bien du même exercice : la Grande Géographie Bong illustrée – Les Pays et les Peuples, dirigée par Onésime Reclus (Bong, cinq tomes, 1911-1914), la Nouvelle Géographie universelle – Le Monde Nouveau d’Ernest Granger (Hachette, deux tomes, 1922-1923) et enfin, la Géographie universelle Quillet, coordonnée par Maurice Allain (Quillet, quatre tomes, 1923-1926). Si les deux dernières ont donné lieu à quelques recherches7, celle éditée par Bong n’a guère aiguisé la curiosité des chercheurs. Or, celle-ci présente de nombreuses caractéristiques propres qui la différencient fortement de ses proches concurrentes, passées et à venir : la diversité et le profil des dix-neuf auteurs mobilisés, la très grande qualité des illustrations qui en font un ensemble éditorial très couteux8, et bien sûr, la personnalité du coordinateur de l’ouvrage, Onésime Reclus. Ce dernier conclut sa préface en traçant la « philosophie » générale qui arme le fil conducteur de l’ensemble : « Être compris de tous, être lu sans fatigue9 ». Pour cela, l’ouvrage s’affiche comme tournant le dos à toutes les controverses théoriques disciplinaires de son époque10, faisant la part belle à une entrée par le paysage : « C’est de parti pris [que les auteurs] mettent de côté les théories, les discussions, les embrouillaminis. Ils se bornent à la description du relief, sans rien perdre de leur admiration pour la géologie qui est la géographie en profondeur et la seule vraiment historique11. » Aussi s’agissait-il pour les auteurs de se consacrer uniquement aux grands faits jugés d’intérêt par Onésime Reclus, à savoir le cadre physique des pays décrits (relief et climat) mais aussi les évènements importants de leur histoire, leur situation économique et sociale actuelle ainsi « [que] les espoirs de [leur] avenir s’il ne [leur] est pas interdit [le tout accompagné d’un] minimum de statistiques, parce que la statistique n’est que la vérité ou le mensonge du moment12 ».

Il s’agit donc ici de participer à la redécouverte de cette GU totalement méconnue de nos jours, en essayant de répondre au questionnement suivant : en cette période pré Première Guerre mondiale, les auteurs mobilisés pour cette GU, qui ne sont pas « massivement » des enseignants du secondaire ou de l’université, portent-ils, en tant que francophones, un regard particulier sur le monde et ses peuples ?

La Grande Géographie Bong illustrée – Les Pays et les Peuples, une GU fort singulière

Lorsque l’on compare cette GU coordonnée par Onésime Reclus à ses analogues de la période, plusieurs caractéristiques la différencient fortement, dont en premier lieu la personnalité de son éditeur, la maison d’édition Bong & Cie, filiale française de la Deutscher Verlagshaus Bong sise à Berlin 88 Potsdamer Strasse, fondée par Richard Bong (1853-1935). Graveur sur bois de formation, ce dernier devint rapidement un imprimeur reconnu en développant « jusqu’à la perfection13 » un procédé de gravure sur bois en couleur, réussissant finalement à créer sa propre maison d’édition. Fondateur de magazines illustrés (Zur guten Stunde, 1887, Für alle Welt, 1897), la Bong & Cie se spécialisa en parallèle dans la publication de beaux livres illustrés, couteux, qui connurent alors en Allemagne un grand succès. Cette particularité, sa filiale parisienne la poursuivit en éditant au tout début du XXe siècle des ouvrages grand format, remarquables entre autres par le soin donné à leur confection (qualité du papier, reliure et illustration)14. On peut citer comme exemple cette édition flamboyante en langue française de l’ouvrage d’Henri Kraemer, L’Univers et l’Humanité. Histoire des différents systèmes appliqués à l’étude de la Nature – Utilisation des forces naturelles au service des peuples (1905), en cinq forts volumes dotés d’une reliure de type Art Nouveau avec médaillon de bronze en façade.

Bong illustrée – Les Pays et les Peuples.

Par la suite, le déclanchement de la Première Guerre mondiale fut fatal à la filiale française de la Bong & Cie, victime collatérale d’une campagne de dénonciation des intérêts économiques germaniques. Ainsi, en octobre 1914, le journaliste Paul de Mirecourt dénonçait « [tous] ces ouvrages à prétentions scientifiques [cachant] derrière la façade d’un nom connu [tel Onésime Reclus], une pâle compilation usinée au rabais par des savants de pacotille15 ».

L’édition de la « GU Bong » coordonnée par Onésime Reclus débuta en 1910, avec un ouvrage se caractérisant déjà par le soin extrême alloué aux illustrations, cartes, photographies, photochromes et autres gravures couleurs, reflet d’une indéniable « touche artistique Bong », avec tout un réseau international d’hommes de l’art mobilisés16.

Par exemple, pour le chapitre sur les États-Unis d’Amérique, nous retrouvons la reproduction grand format et en couleur d’un photochrome, le Ruby Castles Cagnon (sic) de la Gran River (Utah), issu d’un cliché noir & blanc de William Henry Jackson, photographe américain célèbre pour avoir immortalisé les communautés amérindiennes durant le dernier quart du XIXe siècle17.

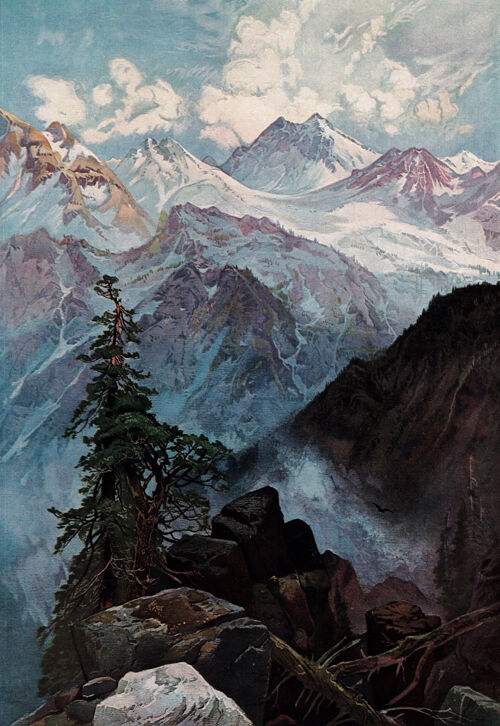

Toujours pour le chapitre nord-américain, nous relevons la reproduction d’un tableau dédié à la Sierra Nevada signé par Louis Prang, graveur et éditeur de Boston, formé à la lithographie allemande dans les années 1860.

De même, Franz Schrader, cousin d’Onésime Reclus, signe un tableau consacré à l’Aconcagua mais aussi une majestueuse représentation de la baie de Rio de Janeiro.

Les clichés photographiques mobilisés, en noir & blanc ou colorisés, sont signés par des auteurs de tous pays, tels les frères Otto et Georg Haeckel (éditeurs berlinois de magazines illustrés) pour les Philippines, l’économiste allemand Alfred Manes (pour l’Australie), le Mexicain Félix Miret (pour l’Amérique centrale), les Français Gervais Courtellemont (pour le Maroc et Madagascar), Édouard-Alfred Martel18 (pour les État-Unis) ou encore Charles Rabot19 (pour le Groenland) ; mais on retrouve aussi les fonds du National Geographic Magazine pour le chapitre sur le Canada. Entre autres. Quant aux nombreuses cartes, elles sont en grande partie l’œuvre du cartographe français Victor Huot20, leur gravure étant réalisée par un certain A. Simon, « 8 rue du Val-de-Grâce, Paris ». Au final, les illustrations, foisonnantes et de grands formats, renforcent le volet luxueux de cette collection et nous montrent une science géographique fière d’accompagner des œuvres d’art.

En plus de son volet illustration, la Grande Géographie Bong illustrée se caractérise par le grand nombre d’auteurs réunis, s’élevant à 20 contre 12 pour la GU Quillet, ou encore un seul pour celles d’Elisée Reclus et d’Ernest Granger. Et surtout, on relève une grande diversité de profils, au sein desquels la figure du géographe « institutionnel », à savoir un professeur agrégé d’histoire et géographie en poste en lycée ou un docteur ès lettres enseignant dans l’enseignement supérieur, s’avère minoritaire21. Pour ces derniers, on retrouve les figures d’Henri Busson22, Henri Froidevaux23, Joseph-Georges Kergomard24 et Armand Rainaud25. Le cas de Paul Pelet s’avère quelque peu différent, apparaissant dans la recension des auteurs de la GU Bong comme « professeur de géographie coloniale à l’École des sciences politiques (de Paris) », sans que l’agrégation ou le doctorat ne soient précisés26. La fameuse École spéciale des langues orientales (« les langues O’ », l’actuelle INALCO, Paris) est aussi représentée à travers les figures d’Antoine Cabaton27 et Henri Cordier28. Quant à Gustave Regelsperger, s’il est bien docteur en droit (de l’université de Bordeaux, 1881), il ne s’agit pas d’un enseignant mais d’un homme de lettres29, relevant de l’importante communauté des polygraphes, à savoir des personnes vivant principalement de leur plume, tel Onésime Reclus. Parmi ceux-ci, nous retrouvons les cartographes David Aïtoff30, Marius Chesnau31 et Victor Huot (déjà évoqué), ainsi que le traducteur de russe Paul Lemosof32. La figure du « voyageur explorateur écrivain » est de même bien présente avec le spécialiste des Mayas Désiré Charnay33, l’explorateur des confins sibériens Paul-Auguste Labbé34 et le glaciologue Charles Rabot, cité précédemment. Quant à Jules Harmand35, il se partage entre cette même communauté des explorateurs et celle du monde diplomatique, représentée par Henri de Lamothe36. Enfin, on note la présence de deux figures du monde des associations savantes françaises de ce tournant du XIXe siècle, Émile Belloc37 et d’Édouard-Alfred Martel, déjà évoqué.

Aussi, pour résumer, les auteurs réunis pour cette nouvelle GU, indéniablement de qualité et non des « savants de pacotilles », se partagent entre trois cercles d’affinités ou relationnels qui se recoupent continuellement. D’une part, nous retrouvons en nombre des géographes « amateurs » membres des sociétés locales de géographie, avec une dominance plus que forte de la Société de Géographie de Paris. Par opposition, les géographes « patentés », à savoir des enseignants en poste dans les « grands lycées » ou à l’université, s’avèrent peu nombreux (Froidevaux, Kergomard et Rainaud) et affiliés exclusivement au chantre de la géographie coloniale, Marcel Dubois, alors très marginalisé par les tenants de la toute jeune école universitaire de géographie française inspirée par Paul Vidal de la Blache38. Un signe ne trompe pas : le très faible nombre d’articles publiés par les auteurs de la GU Bong dans les très vidaliennes (et universitaires) Annales de Géographie (période post 1894) alors que la plupart étaient des polygraphes compulsifs39. On n’y trouve pas non plus un seul mot sur le décès d’Onésime Reclus, contrairement aux annonces (et hommages) publiés au sein des bulletins de la Société de Géographie (de Paris), de la Société de Géographie commerciale de Paris, de la Société de Géographie de Toulouse ou encore dans les colonnes du Petit Parisien ou du Midi Socialiste (alors qu’Onésime n’en était guère…). D’autre part, les réseaux coloniaux s’avèrent aussi très présents, via une nouvelle fois les sociétés locales de géographie mais aussi « les Langues O’ », école chère aux diplomates français. Enfin, les relations tissées par les auteurs avec Onésime Reclus (et son cousin Franz Schrader) constituent le plus petit dénominateur commun. On en arrive presque à se demander si initialement il ne s’agissait pas d’un projet éditorial proposé à la maison Hachette, tant s’avèrent nombreux les collaborateurs de cette dernière.

Dernière caractéristique surprenante pour une GU « française » de cette première moitié du XXe siècle, son premier chapitre débute par la présentation du Royaume-Uni par Joseph-Georges Kergomard et non par une présentation de la France et de ses colonies40, à l’exemple des GU Quillet et Granger. L’auteur s’en explique avec l’argumentaire suivant : honneur au pays le plus puissant, à avoir l’empire britannique qui règne alors sur un cinquième de la population mondiale et ce, sans compter les 90 millions de nord-américains et « [les régions] où la civilisation d’origine britannique s’insinue. La langue anglaise tend à devenir la langue universelle du commerce, et la langue “véhiculaire” dans la plus grande partie du monde41. »

Le ton est donné : la GU Bong, dont le sous-titre est Les Pays et les peuples, consacrera en effet une place importante à la question linguistique, qui en constitue l’un des fils conducteurs forts.

Langue, race, nation et civilisation – « Il y a toujours un problème de langues entre ces deux castards42 »

Dans sa préface, Onésime Reclus consacre deux longs paragraphes aux questions linguistiques, respectivement intitulés « la langue universelle » et « les langues mondiales ». Il s’agira donc pour nous de présenter ses grandes conceptions en ce domaine, afin de les confronter aux regards portés sur le même sujet par ses autres co-auteurs.

Déjà, Onésime Reclus se différencie totalement de Joseph-Georges Kergomard en ce qui concerne la question de la langue universelle. D’une part, en se faisant l’écho des efforts visant à en promouvoir une, à savoir l’esperanto ou encore le volapük, Onésime Reclus ne les a pas en sympathie, les comparant à des « patois » : « […] la plupart des langues artificielles forgées à grande peine pour servir de lien à toute l’assemblée des hommes sont une sorte de latin moderne. Elles ressemblent aux patois du Midi de la France, mais elles n’en ont pas l’heureuse fantaisie43 ». Et contrairement à son confrère, il ne voit pas dans l’anglais une langue de portée universelle. Pourtant, selon Joseph-Georges Kergomard, l’anglais, qu’il qualifie de langue hybride à la prononciation absurde44, s’avèrerait malgré tout un remarquable instrument de communication, unissant d’ores et déjà un très grand nombre de locuteurs, estimé à près de 440 millions avec de plus une dynamique très forte, « […] souvent transformé du reste, comme le “pidgin English”, qui est aux mers de Chine ce que le “Sabir” est à la Méditerranée africaine »45.

À l’opposé, Onésime Reclus prône l’apprentissage du latin, comme au Moyen Âge au sein des élites d’Europe occidentale : « […] su de tous, nous serions partout chez nous46 ». Selon lui, il n’existerait pas de domination mondiale de l’anglais qui, toutefois, s’avère être le grand gagnant des langues saxonnes : « L’anglais domine tellement l’allemand, le suédois, le danois, le hollandais que l’avenir saxon lui appartient47 ». Au contraire, au sein des langues romanes, la concurrence est présentée comme rude, avec un succès futur étroitement corrélé au développement démographique des pays locuteurs. Ainsi Onésime Reclus ne voit-il aucun avenir aux langues roumaine et italienne alors que la lutte est sévère entre l’espagnol, le portugais et le français : « Le portugais a les promesses presque incalculables du Brésil, l’espagnol celles de l’Argentine et de dix-sept autres républiques américaines48 ». Ce regard est partagé par Victor Huot, en charge de la rédaction du chapitre consacré à l’Amérique du Sud : « […] la communauté de langage est un facteur puissant pour aider au développement économique de l’Amérique latine et pour augmenter sa part d’influence mondiale. L’avenir prépare à la langue de Cervantes et celle de Camoens, proches parents que l’on peut considérer comme deux variétés d’un même idiome, une importance qu’il est déjà facile de prévoir. Dans le Nouveau-Monde, l’espagnol et d’ores et déjà l’organe de 50 millions d’individus ; environ 25 millions se servent du portugais49 ».

Mais le futur s’avérerait plus problématique pour le français qui, handicapé par la faible natalité de sa nation originelle, ne peut compter « [que] sur la croissance de son Afrique du nord et la fécondité des Canadiens-Français du pays de Québec, de l’Ontario et autres provinces du Canada50 ». Toutefois, Onésime Reclus se veut optimiste, évoquant des dizaines de millions d’hommes à franciser au sein du nouvel empire colonial français d’Afrique, courant de sa façade atlantique jusqu’à Madagascar : « […] la meilleure garantie de notre avenir, c’est l’assimilation par l’idiome […] C’est là notre grand espoir, “À nous l’Afrique !” a-t-on dit, et “sans l’Afrique plus de France”51 ». Par la suite, Onésime Reclus n’aura cesse de promouvoir « l’Afrique latine », telle cette citation datant de 1915 : « C’est en Afrique que je vois notre avenir et que je crois que d’Afrique sortira une France nouvelle, qui ne sera pas tout à fait celle de demain, qui sera, si vous voulez, celle d’après-demain ou du jour suivant. Toute une France nouvelle, la France future, une France à la population innombrable, une France puissante, riche, prospère, magnifiquement jeune et vivace, s’élabore dans l’immense creuset du Continent africain52 ».

Chez Onésime Reclus, c’est la langue qui fait la nation, et non pas la race. Et en perdre l’usage conduirait à une dénationalisation, pour reprendre le terme utilisé par Gustave Regelsperger dans sa présentation de l’empire austro-hongrois, à propos de la permanence dans le Tyrol et les Alpes Dolomitiques d’une petite communauté originelle de Latins. Ces Italiens, Roumains et Ladins parlent alors une langue romane, « […] une sorte de latin vulgaire comme les habitants des Grisons en Suisse et des Frioulans d’Italie qui sont de la même famille », en voie de disparition ; selon l’auteur, leur petit nombre estimé à 20 000 locuteurs les empêcherait de lutter contre la « dénationalisation53 ».

Dans sa préface, Onésime Reclus reprend sa position hostile à la notion de race : « La race ; mais y-a-t-il des races ? Il y en a eu peut-être, il n’y en a plus. On le voit aux efforts des savants pour nous classer suivant des caractères fixes. Ils ont trouvé cinq, dix, vingt races ; ils en trouveraient cent ; les divisions seraient nombreuses, les subdivisions infinies. On arriverait à dire : il y a autant de races que d’hommes54. » Et ce regard s’avère plutôt partagé par les auteurs de la GU Bong. Par exemple, si Joseph-Georges Kergomard évoque bien la race anglo-saxonne, c’est pour souligner qu’elle n’existe pas : « Les Anglais, pas plus que les Français ou les Allemands, ne peuvent se vanter d’être autre chose qu’un amalgame, un mélange, un composé chimique d’éléments forts divers55. » Et Gustave Regelsperger ne dit pas autre chose à propos des Allemands, produits de la fusion d’un grand nombre de peuples d’origines très diverses56.

Ceci dit, les auteurs de la GU Bong consacrent de très longs chapitres à la description des caractères supposés des peuples, véhiculant de la sorte les préjugés de leur époque, tels les quelques exemples suivants choisis parmi tant d’autres : les Japonais sont « travailleurs, laborieux, extrêmement propres, bons et gais, vifs d’esprit et intelligent, spirituels et fins, très polis57 » mais aussi très braves au combat et dotés de qualités d’assimilation jugées remarquables. L’Annamite présente quant à lui un tableau contrasté : d’esprit vif mais colérique, plus superstitieux que religieux, « son courage est indiscutable mais plus passif qu’actif. C’est aussi un joueur enragé58. » L’Abyssinien brille par ses nombreuses qualités : très brave, énergique, intelligent, actif, subtil, mais aussi très fidèle à son chef, sauf s’il s’agit d’un Européen… Antoine Cabaton regrette toutefois « sa dureté pour les races vaincues, ses brutalités et ses destructions encore d’un barbare, son peu de goût pour le travail et l’instruction59 ». Quant aux Mélanésiens, de caractère fourbe et cruel, ils sont présentés comme « anthropophages par goût, nullement par nécessité60 » (!).

Pour sa part, l’homme américain, « musclé et sec », serait trop souvent calomnié, à savoir soupçonné d’être inculte et peu intellectuel61. De plus, « La culture exclusive de la volonté et de l’initiative [entrainerait] des défauts choquants : l’égoïsme, la brutalité […] la réussite est la mesure de la valeur62. » À noter que le tableau dressé pour la gent féminine nord-américaine s’avère un peu plus équilibré ; ainsi, Joseph-Georges Kergomard souligne le charme, l’hospitalité et le haut degré d’action sociale des « dames américaines » qui par ailleurs prennent « de plus en plus les professions administratives et libérales63 ». Toutefois, la jeune fille américaine est jugée trop libre, ne songeant « [qu’à] affoler le jeune homme riche [pour l’épouser et par la suite dépenser] les millions que son mari s’exténue à gagner pour elle64 ».

Pour son cousin britannique, époque faisant – le souvenir de Fachoda est alors « très frais » –, on n’attendait pas moins d’auteurs français un tableau « de qualité ». Et sur ce point, on n’est pas déçu. Ainsi, quoique revendiquant une posture impartiale – « S’il est un caractère qui a été peint sous tous les aspects, injustement dénigré ou exalté, c’est bien celui des habitants des Iles Britanniques65 » –, Joseph-Georges Kergomard trace un portrait nettement à charge : on relève ainsi la mention d’une éducation des enfants souvent violente, faisant la part belle aux punitions corporelles66, et d’un niveau artistique et littéraire inférieur à celui relevé en Allemagne comme en France67. De même, l’Anglais rechercherait la victoire à tout prix « [alors que le Français] se console de la défaite en constatant qu’il s’est bien battu68 ». De plus, il se distinguerait particulièrement par la très haute idée qu’il se ferait du rôle qu’il a joué et qu’il jouerait dans la civilisation mondiale, se laissant facilement entraîner « […] à croire que l’avenir du monde est lié à la prospérité de l’Empire, et qu’il est nécessaire que l’Angleterre domine tout », et ce, quels que soient les moyens employés pour atteindre ce but. Un bémol tout de même : « Là encore on en a trop dit, et la “Perfide Albion” a donné d’autres exemples que ceux de la fourberie69 », tels le respect « du jeu loyal » et le sang-froid. Mais tout est là pour les points positifs.

Ces dissertations sur les relations langues – degré de civilisation des peuples – démographie se retrouvent dans les faits tout au long des cinq tomes. Ainsi, Joseph-Georges Kergomard, encore lui, lie étroitement langue et puissance civilisatrice, en illustrant ce postulat avec le cas de l’Afrique du Sud : la langue des Boers ne serait qu’un simple « patois » d’origine germanique, appelé à s’effacer devant « la langue quasi-universelle des Anglais et leur civilisation plus avancée70 ». En fait, sur ce dernier point, Marius Chesneau, qui traite le chapitre dédié à l’Afrique australe, développe un regard plus complexe. Certes, les Britanniques, qui se sont emparés des provinces de l’Union Sud-Africaine après une guerre qualifiée d’injuste et cruelle comme le monde moderne n’en aurait rarement vue71, ont interdit l’emploi du hollandais – terme employé à propos de la langue néerlandaise – dans les affaires publiques (administration et justice). Néanmoins, la résistance est décrite comme vive par le biais déjà du développement de l’enseignement de ce dernier, avec l’appui de ligues hollandaises ; aussi, selon Marius Chesneau, la Grande Bretagne « [n’arrivera pas] à faire une nation homogène des deux races blanches, jusqu’à présent si dissemblables de caractère et d’aspirations »72.

Cette lutte des langues au sein d’une même entité territoriale, nous l’avons sans surprise retrouvée évoquée à propos de la Belgique. Ainsi Antoine Cabaton consacre-t-il de longs passages aux péripéties linguistiques du royaume, avec une très forte revendication des Flamands dès la seconde moitié du XIXe siècle (le français étant alors la langue officielle) sur fond de « querelles politiques et religieuses des catholiques et des libéraux73 ». Les polémiques portent alors sur l’introduction du flamand dans l’enseignement secondaire et la transformation de l’université de Gand en une université 100 % en langue flamande. Mais pour sa part, la bourgeoisie flamande aurait adopté massivement la langue française : « Celle-ci y a vu un instrument irremplaçable de haute civilisation, dont les qualités de précision, de clarté, de finesse, de rare tenue s’imposent à tout individu qui veut participer à la vie générale74 ».

Enfin, comme précédemment souligné, Onésime Reclus, dans sa préface, exprime une nouvelle fois son rejet des langues régionales, réduites au seul vocable péjoratif de patois. Et cette ligne est reprise avec beaucoup de force par Edouard-Alfred Martel, qui voit carrément dans les Félibres des ennemis de la patrie : « Gascogne, Languedoc-Roussillon et Provence cherchent à garder leur patois, et les Félibres font dans ce but, des efforts qui ne devront pas sortir du domaine littéraire, sous peine de trahison inconsciente ; car il faut mieux souder tous les Français que de les éloigner les uns des autres. Le Midi ferait bien de s’approprier les qualités du Nord, peuplé de gens de peut-être moins vive intelligence, mais certainement plus pondérés. La France doit être unie pour se maintenir forte contre ses ennemis75 ».

Néanmoins, sur cette question, le statut des langues minoritaires est abordé de façon variable selon les contextes géopolitiques : d’une part, elles retiennent toute la sympathie des auteurs lorsqu’elles sont de racine latine, comme déjà mentionné dans le cas de l’empire-austro-hongrois, mais aussi lorsqu’elles permettent d’évoquer les visées impérialistes britanniques ou germaniques. On peut citer par exemple le long paragraphe dédié par Gustave Regelsperger aux langues pratiquées dans l’empire germanique, avec de 4 à 5 millions de sujets sur un total de 65 millions parlant au quotidien une autre langue que l’allemand, dont 3,2 millions de Polonais : « C’est surtout sur eux que se sont exercés avec le plus de véhémence les efforts de la germanisation76 ». Les autres peuples slaves y auraient encore gardé leurs « idiomes » – l’auteur n’utilise pas pour ces derniers le terme patois – et ce, bien qu’ils soient de plus en plus germanisés, semblerait-il avec succès77. Enfin, il est aussi mentionné les 210 000 Alsaciens-Lorrains qui échangeraient encore en français au quotidien78, de même que les 140 000 locuteurs en danois du Schleswig.

Par contre, dans le cadre français, métropolitain comme colonial, le regard porté sur les langues minoritaires s’avère moins bienveillant. Ceci pose plus généralement le problème du traitement de la question coloniale au sein de la GU Bong et de la défense des peuples colonisés.

Colonisation et peuples opprimés

La GU Bong reflète indéniablement l’esprit de son époque, marquée alors par la fin toute récente des « rally-papers [courses-poursuite] africains79 » mais aussi asiatiques, à savoir « [cette] ruée magnifique où les Européens [rivalisèrent] de hardiesse et d’héroïsme80 » pour étendre leurs empires coloniaux respectifs. Sans grande surprise, le mouvement d’extension coloniale n’est pas discuté, voire remis en cause. Toutefois, au fil des pages, des critiques très vives transparaissent, certes exprimées avec beaucoup plus de forces lorsqu’il s’agit des concurrents de la France… Ainsi, dans un paragraphe intitulé « le devoir présent », Paul Pelet défend la mission civilisatrice de la France en Algérie : « Le haut devoir du Français est de servir de guide et de modèle. Parmi les Algériens il joue le rôle de frère ainé81 ». Mais la tâche se présenterait redoutable, l’empire romain, selon l’auteur, ayant par exemple échoué malgré six siècles de présence : « […] ni la religion de Rome, ni la langue latine, ne survécurent à cette domination […] nul conquérant ne capta jamais son âme. Les maîtres de ce vieux sol n’ont su que se retrancher derrière des murailles et traiter leurs sujets en vaincus dont on exige un tribut perpétuel82 ».

Paul Pelet a bien conscience que la colonisation française soulève différents problèmes. Ainsi, la rudesse de la conquête militaire de même que les abus qui en découlèrent ne sont pas niés, sans toutefois donner lieu à de plus vastes développements83. Désormais, il s’agit pour le colonisateur « [de] trouver un équilibre équitable pour le colon comme pour l’indigène 84 ». Et plus que la contrainte, Paul Pelet prône « la justice droite, la sympathie, l’assistance, la prévoyance tutélaire […] Il vaut la peine de tenter ces voies nouvelles85 ». Pour l’auteur, et même si beaucoup reste à faire86, la France serait en voie de réussir en Algérie, une nouvelle nation se formant en Afrique du Nord, « unifiée sous la discipline, la langue et la culture française87 ». Et si ces lumières de la civilisation apportées aux colonies françaises constituent une constante des tableaux géographiques dressés88, les critiques ne manquent toutefois pas, au fil des chapitres. Ainsi, l’organisation politique et économique de l’Indochine française, « objet de tant de tâtonnements [serait] encore loin d’avoir trouvé sa formule rationnelle89 », avec au Tonkin une population « foncièrement misérable », un développement économique incapable « [d’] atténuer l’amertume des souvenirs, d’ailleurs plus récents, de la conquête », et un portrait des nouveaux arrivants guère flatteur : « Ils ont doublé d’une morgue de conquérants leur mentalité de colons ou d’hommes d’affaires. Il faudra bien des réformes pour atténuer les dangers de cette situation fort aggravée par le fonctionnement de monopoles fiscaux profondément impopulaires90 ».

De même, Henri Busson ne peut passer sous silence les déficiences criantes de l’administration de l’Afrique Équatoriale française, laissée aux mains de compagnies concessionnaires privées. Si l’auteur conteste fortement les « privilèges exorbitants91 » de ces dernières, plus soucieuses de distribuer des dividendes à leurs actionnaires que de ménager l’avenir, il ne dit mot sur le lourd tribut payé par les populations locales : cultures obligatoires, travail forcé, déportations, sévices en tout genre, etc.92.

Mais faute d’un bilan plus exhaustif 93, ces critiques s’avèrent en fait bien peu de choses en regard des autres expériences coloniales relatées, à propos desquelles les auteurs de la GU Bong ne manquent pas d’évoquer les violences de la colonisation. Ainsi, Jules Harmand ne passe pas sous silence les conséquences dramatiques de l’ancien mode de cultures forcées imposé entre 1830 et 1870 dans les Indes néerlandaises, qui aura réduit « le peuple spolié à la misère et à d’épouvantables famines », citant 500 000 morts pour la seule année 184994. Pour sa part Henri Busson évoque la colonisation au Congo (le futur Congo belge) assurée à titre privé pour le roi des Belges Léopold II, avec un pays « mis en coupe intensive : non sans complications d’ailleurs, ni sans protestations [internationales] » : « en cas de résistance ouverte, une expédition punitive était organisée, qui brûlait, massacrait et violentait […] la cupidité des nouveaux maîtres européens devait fatalement conduire à des excès regrettables […] pour les besoins d’une cause où n’étaient pas seuls en jeu des idées morales et des sentiments généreux95 ». De même, la répression cruelle de « l’héroïque résistance » des Herero de l’Afrique allemande du Sud-Ouest, pour laquelle on recourt de nos jours au terme de génocide, est évoquée sans donner toutefois lieu à un chiffrage96. Henri Froidevaux dénonce quant à lui la politique de massacre des Tasmaniens, initiée par les Britanniques, consacrant à cet épisode le passage le plus poignant de toute la GU Bong : « prime de 5 livres sterling à quiconque ferait prisonnier un enfant ; chasse à l’homme de ce que l’on appela “la grande traque” ; internement des prisonniers dans des dépôts analogues aux trop célèbres “camps de concentration” de l’Afrique australe [guerre des Boers], etc., etc. Quand finit cette abomination, il était trop tard pour sauver les Tasmaniens, il ne restait qu’à les laisser mourir […] Quelques métis, çà et là dispersés, pour la plupart dans les îles du détroit de Bass, c’est là ce qui fut tout un peuple97 ».

Nous retrouvons cette même conviction de la disparition inéluctable des peuples autochtones dans les chapitres consacrés à la Nouvelle-Zélande comme à l’Australie. Les Maoris, estimés à près de 100 000 au début de la colonisation britannique (1840), auront sans doute bientôt disparu, selon Henri Froidevaux, du fait des maladies et du fusil des Européens : « Eux-mêmes [les Maoris] ne se font aucune illusion : “Notre rat”, disent-ils, est mangé par les rats d’Europe, notre mouche fuit devant la vôtre et, nous aussi, nous serons remplacés par vous98 ». Enfin, le nombre des aborigènes australiens diminuerait de même très rapidement : « L’alcoolisme, la petite vérole précédée d’une véritable chasse à l’homme, d’un abominable “nettoyage” systématique auront tôt raisons des pauvres Australiens99 ». À noter que la politique française de l’indigénat appliquée aux Canaques de Nouvelle-Calédonie fait écho aux exactions britanniques. En effet, selon Henri Froidevaux, l’échec de la grande insurrection de 1878 les aurait laissés absolument découragés dans leurs réserves du centre de l’île : « Leurs tribus de moins en moins nombreuses paraissent avoir conscience de leur prochaine disparition100 ».

Cette conviction – commune à l’époque101 – que les peuples autochtones sont condamnés à disparaître est présente dans de nombreux chapitres de la GU Bong. Ainsi, sur le continent sud-américain, le sort des indigènes n’a guère été plus clément, la disparition des Araucans du Chili comme celle des Fuégiens de la Terre de Feu étant annoncée à court terme102. Ce traitement des peuples premiers rappelle alors singulièrement le cas des États-Unis d’Amérique, au sein desquels les Indiens estimés à 0,3 % « du peuple total [s’avèrent] bien peu nombreux et bien impuissants dans le pays qu’ils possédaient jadis exclusivement103 ». Pour Joseph-Georges Kergomard, il semblerait bien que leur race soit condamnée (elle aussi) à disparaître « […] à moins qu’elle ne se mélange, comme il arrive dans certaines régions où les “réserves” sont nombreuses. En tout cas, les rapports avec les Indiens, “la honte de notre histoire” dit un Américain, se sont adoucis et l’extermination n’est plus le but ouvertement poursuivi104 ».

Quelques éléments « conclusifs »

Au final, la lecture des cinq (volumineux) tomes de la GU Bong laisse un goût quelque peu d’inachevé. Certes, à l’exemple d’Élisée Reclus dans les pages de sa GU puis de L’Homme et la Terre, cet ouvrage se préoccupe des plus humbles105, tels les passages précédemment mentionnés, défendant notamment la population noire nord-américaine dont le traitement offusquait Joseph-Georges Kergomard : le préjugé de la race et de couleur, décrit comme tenace même au sein des classes les plus instruites, « [est] ici formidable et tel que nous ne pouvons l’imaginer106 ». Et l’auteur de citer les wagons réservés aux blancs, les banquettes spéciales dans les tramways, ou encore l’impossibilité de rentrer dans tel restaurant ou tel hôtel « par le portier qui d’ailleurs peut être un noir !107 » et ce, même dans les villes du Nord-Est, à New York comme à Boston, « la plus égalitaire des villes108 ». On peut relever de même cette défense par Henri de Lamothe des ethnies minoritaires de l’Indochine, alors si dépréciées (Cambodgiens, Laotiens, Chams et populations montagnardes)109. Mais à l’opposé, la justification de la colonisation française sous couvert d’un degré de civilisation plus avancé laisse un goût amer alors que la mission supposée civilisatrice n’a pas été tenue110.

Sur de nombreux domaines, les auteurs de la GU Bong auront eu de réelles intuitions, comme cette dénonciation par Henri Froidevaux des visées impérialistes d’un Japon qui, après s’être constitué en très peu de temps « un bel empire colonial » (Corée, Formose, sud de Sakkaline, presqu’île du Kouan-tuong), tournait désormais son regard vers tous les rivages de l’Océan Pacifique, continent américain compris : « Tout présage en lui l’un des futurs protagonistes de la lutte pour le Pacifique »111. Quant à la Chine, le même auteur lui voyait un réel avenir, contrairement à Onésime Reclus qui mésestimait les sociétés asiatiques : « En réalité, les Chinois et les Annamites n’ont pas de langues, du moins de langues souples, développées, aptes à tout dire, armées pour les combats de l’idée, capables de vaincre l’avenir, quelques dizaines de siècles qu’elles aient déjà bravées. Au lieu d’un rudiment d’idiome avec l’écriture la moins cursive que les hommes aient imaginés, pourquoi ne pas leur donner notre idiome ?112 ».

Sur l’avenir de la francophonie, le bilan s’avère plus mitigé. Certes, le développement du nombre de francophones sur les terres québécoises, projeté par Henri de Lamothe, s’est réalisé113. Par contre, la conquête des autres provinces canadiennes par les Canadiens-Français, fantasmée longtemps par Onésime Reclus, n’a pas abouti. D’ailleurs, ce dernier n’y croyait plus guère à l’aube de sa disparition : « Après la guerre de 1870-1871, un certain mouvement de colonisation entraîna Français, Belges, Suisses vers le Canada, surtout vers le Nord-Ouest. Un assez grand nombre de jeunes nobles, de jeunes riches, se lança vers la Prairie. Ils devaient créer des ranchs, […] fonder des colonies, appeler à eux des familles de paysans, bref, tirer des limbes de petites Frances canadiennes, manitobaines, albertines, etc. Presque tous ont disparu sans bruit, revenus en France, partis pour les États-Unis ou dispersés dans les villes114 ».

Même erreur de prédiction d’Onésime Reclus quant à la supériorité projetée au cours des décennies du monde occidental : « Le triomphe des Blancs, voilà le fait capital de l’histoire du monde. La rébellion victorieuse de l’humanité jaune est un fait secondaire, un accident115 ». Par contre, le regard qu’il portait sur les atteintes environnementales s’est hélas pleinement réalisé : « Il semble que des mauvais jours s’annoncent pour la Terre […] L’homme est fou. Il déboise avec fureur son héritage ; le roc s’écroule ; le climat, que la forêt tempère, comme le fait l’Océan, s’exaspère ; le vent enrage, la pluie tranquille fait place à l’orage foudroyant, les rivières s’ensablent ; à une contrée saine succède une contrée malade. Il nous faudra de grands travaux pour réparer tant de folies116 ».

Au final, la publication de la GU Bong passera bien inaperçue au sein de la presse spécialisée, dont les bulletins publiés par les nombreuses sociétés de géographie françaises. Ainsi, elle est simplement mentionnée dans les Annales de Géographie, sans plus de commentaires117 ; on relève en plus deux courtes mentions, dans Le Tell – journal politique et des intérêts coloniaux (publié à Blidah, Algérie118) et dans La Montagne, la revue du Club Alpin Français, dont était membre l’un des auteurs, Émile Belloc119. Et tout est là. On peut penser toutefois que le déclenchement de la Première Guerre mondiale n’a pas aidé à promouvoir l’œuvre, dont le cinquième et dernier tome, conclu par un ultime chapitre d’Antoine Cabaton dédié aux modifications territoriales de la péninsule des Balkans suite aux conflits armés des années 1912 et 1913, paraissait en 1914.

Sic transit gloria mundi…

Notes

- Vivien de Saint-Martin, Dictionnaire de géographie universelle, Paris, Hachette, 1887.

- Cf. Alan Downes, « The bibliographic dinosaurs of Georgian geography (1714-1830) », The Geographical Journal, vol. 137, n° 3, 1971, p. 379-387.

- Cyril Gosme, Jean-Louis Tissier, « Les géographies universelles comme affirmation d’une capacité à décrire le Monde », dans Marie-Claire Robic (dir.), Couvrir le monde. Un grand XXe siècle de géographie française, Paris, ADPF-Ministère des Affaires étrangères, p. 151-163.

- Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde, sur un plan nouveau, d’après les grandes divisions naturelles du globe, précédée de l’histoire de la géographie chez les peuples anciens et modernes, et d’une théorie générale de la géographie mathématique, physique et politique, et accompagnée de cartes, de tableaux analytiques, synoptiques et élémentaires, Paris, F. Buisson, 1810-1829, 8 vol. Cette œuvre, complétée et modifiée, connut un incroyable succès avec pas moins de 33 rééditions, la dernière datant de 1879.

- Numa Broc, « Un bicentenaire : Malte-Brun (1775-1975) », Annales de géographie, n° 466, 1975, p. 714-720 (p. 719).

- Vidal de la Blache, auteur en 1910 du plan du futur ouvrage, décédant prématurément, le projet d’édition fut poursuivi par ses « disciples » : Lucien Gallois, Albert Demangeon, Raoul Blanchard, Emmanuel de Martonne, Jean Brunhes, Maurice Zimmermann, Jules Sion, Henri Baulig, Max Sorre, etc.

- Par exemple, voir l’article de Hugh Clout, « The Géographie Universelle… but which Géographie Universelle?/La Géographie Universelle… mais quelle Géographie Universelle ? », Annales de Géographie, t. 112, n° 634, 2003, p. 563-582.

- L’édition totale, en cinq volumes (in-4 à deux colonnes), coutait 265 francs, soit alors l’équivalent de deux mois et demi de salaire pour un instituteur.

- Onésime Reclus, « Préface », p. VIII de O. Reclus (dir.), Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. I, p. I-VIII.

- À l’exemple de « la bataille des Annales », à savoir l’affrontement entre Lucien Gallois (et probablement Paul de Vidal de la Blache) et Marcel Dubois. Cf. Olivier Soubeyran, « La Géographie coloniale : un élément structurant dans la naissance de l’École française de géographie », dans M. Bruneau et D. Dory (dir.), Les enjeux de la tropicalité, Paris, Masson, 1989, p. 82-90. Et sur les rapports Dubois – Froidevaux, se reporter à Nicolas Ginsburger, « La Belle Époque d’un géographe colonial : Marcel Dubois, universitaire et figure publique, entre Affaire Dreyfus et Entente cordiale (1894-1905) », Cybergeo, document 855, mis en ligne le 16 mai 2018. URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/29138 [consulté le 26/03/2024]. Ou encore Pascal Clerc, « La “géographie coloniale” en France – une catégorie à déconstruire », Terra Brasilis (Nova Série), n° 8, 2017. URL : https://journals.openedition.org/terrabrasilis/2043 [consulté le 10/12/2023].

- Onésime Reclus, « Préface », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, op. cit., p. VIII.

- Ibid.

- Anne Schöfert, « Karl Storch und Richard Bong, Die Deutschen Kolonien ». URL : https://www.reichskolonialamt.de/inhalt/storch/storch.htm [consulté le 12/01/2024].

- Le catalogue général de la Bibliothèque Nationale Française mentionne 85 références pour la période 1902-1914.

- Paul de Mirecourt, « L’invasion allemande dans la librairie française », Paris Midi, 22 octobre 1914.

- Ce fut d’ailleurs remarqué à l’époque de sa parution : « Volume d’étrennes, semble-t-il au premier abord. Magnifique d’illustrations hors texte, en noir et en couleur, de gravures dans le texte, ce livre est mieux qu’un livre de premier de l’an. Il excelle par une qualité, son exposition claire, et une documentation suffisamment serrée pour en faire un ouvrage de consultation générale, où ceux qui savent les détails trouveront des généralités excellemment présentées. » Anonyme, La Montagne, n° 1, janvier 1913, p. 55.

- Un photochrome correspond à une épreuve lithographique en couleur et éditée en série, obtenue à partir d’un négatif photographique en noir et blanc. Cf. Arqué Sabine et al., Photochrome – voyage en couleur, Paris, Eyrolles, 2009, 192 p., ou encore Jean-Yves Puyo, « La photochromie au service de la représentation en couleur du paysage », dans E. Martínez de Pisón et N. Ortega Cantero (dir.), Paisajes pintados. Paisajes fotografiados, Madrid, UAM Ediciones, 2017, p. 33-48.

- Considéré comme le fondateur de la spéléologie moderne, Édouard-Alfred Martel (1859-1938) fut un auteur à la production assez exceptionnelle avec des articles et autres notes en nombre. Rédacteur en chef de la revue La Nature, de 1905 à 1909, il devint par la suite président de la Société de Géographie de Paris.

- Géographe spécialiste des hautes latitudes, ayant participé à plusieurs expéditions scientifiques au Spitzberg, traducteur de Norvégien, journaliste, écrivain et conférencier, Charles Rabot (1856-1944) publia de son vivant des notes et articles par centaines, dans le Bulletin de la Société de Géographie dont il fut le secrétaire de rédaction, mais aussi dans la Revue de glaciologie, la Revue d’ethnographie, La Nature, entre autres.

- Victor Huot (1867-1915), cartographe notamment pour la maison d’édition Hachette mais aussi pour la revue La géographie (dirigée par Ludovic Drapeyron), participa en 1903 à la mission d’exploration de Georges de Créqui-Montfort en Argentine et Bolivie pour laquelle il réalisa les cartes.

- À l’opposé, la figure du géographe institutionnel est omni présente au sein des auteurs de la GU Quillet, seul A. Fichelle n’étant pas mentionné comme agrégé ou docteur, mais directeur adjoint de l’Institut français de Prague.

- Henri Busson (1870-1946), normalien et professeur agrégé d’histoire et géographie, en poste au lycée Carnot entre 1919 et 1921, fut président de la Société des professeurs d’histoire et géographie. Avec Joseph Fèvre et Henri Hauser, il est l’auteur de Notre Empire colonial, Paris, F. Alcan, 1910 et de La France d’aujourd’hui et ses colonies, Paris, F. Alcan, 1924.

- Henri Froidevaux (1863-1954), « multi agrégé » (lettres, 1884 ; droit, 1886 ; histoire et géographie, 1888) mais aussi docteur ès lettres (1892), fut attaché à la chaire de géographie coloniale de la Faculté des lettres de Paris puis titulaire de celle d’histoire moderne et contemporaine de l’Institut catholique de Paris (1904-1938). Spécialiste de l’outre-mer et des questions coloniales (secrétaire de l’Office colonial de 1898 à 1904), il signa de nombreux articles sur l’histoire des colonies françaises, notamment dans les colonnes du Bulletin de géographie historique et descriptive. Il tint de même la « Chronique géographique » dans les Annales de Géographie, entre 1892 et 1894, époque durant laquelle Marcel Dubois (la grande figure de la géographie coloniale française) assurait la codirection de cette même revue. Lorsque ce dernier abandonna la codirection des Annales de Géographie à la toute fin de l’année 1894, il entraina avec lui Froidevaux, remplacé par Maurice Zimmerman (Pascal Clerc, « La “géographie coloniale” en France – une catégorie à déconstruire », op. cit.). Henri Froidevaux se remarqua entre autres par sa défense des intérêts français au Proche Orient. Cf. Louis Le Douarin, La fabrique de la Syrie et du Liban, thèse doctorale en histoire et civilisation, Institut Universitaire Européen, 2021.

- Agrégé d’histoire-géographie, Joseph-Georges Kergomard (1866-1946) enseigna au Lycée Louis-le-Grand (Paris) ainsi qu’à l’École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses. À noter qu’il publia plusieurs ouvrages coécrits avec Marcel Dubois (Précis de géographie économique, Paris, Masson, 1897 et Les Principales puissances du monde, Paris, Masson, 1910) et qu’il était le fils de Jules Duplessis-Kergomard et de Pauline Reclus, cousine d’Onésime.

- Professeur agrégé d’histoire et de géographie, en poste à l’université de Rennes puis de Caen à partir de 1899 et membre de la Société de Géographie commerciale de Paris, Armand Rainaud (1863-1935) fut l’élève de Marcel Dubois et l’auteur, entre autres, de l’ouvrage Le Continent austral, Paris, A. Colin, 1893 tiré de sa thèse doctorale pour laquelle il obtint cette même année le prix Jomard de la Société de Géographie.

- Membre de la Société de Géographie, Paul Pelet (1849-1927) y parraina, en compagnie d’Onésime Reclus, l’admission du neveu de ce dernier, Paul Reclus, en 1905. Membre du Comité géographique des colonies (1887-1919), il est l’auteur d’un Atlas des colonies françaises (Paris, A. Colin, 1902, 27 planches) alors très remarqué : « […] cet Atlas maniable, scientifique, résumant et digérant, sous une forme homogène, une masse considérable de renseignements et de matériaux, est déjà classique. Au moment où l’empire colonial de la France est constitué, où l’on s’attaque à sa mise en valeur, il clôt dignement la période militaire, c’est-à-dire le règne dominant de la topographie, et il incite désormais à frayer aux chercheurs des voies nouvelles, plus purement géographiques ». Maurice Zimmermann, « L’atlas des colonies françaises de Paul Pelet », Annales de Géographie, t. 12, n° 64, 1903, p. 366-369 (p. 369).

- Pharmacien de formation, Antoine Cabaton (1863-1942) se passionna pour la civilisation cham (présente en Annam, Cochinchine et Cambodge), rencontrée à l’occasion d’un voyage en Indochine. Reprenant des études de philologie, il incorpora l’École des langues orientales en 1906 pour y enseigner le malais et le cham, devenant l’un des fondateurs des études insulindiennes.

- Henri Cordier (1849-1925), après un long séjour en Chine au service d’une maison de commerce nord-américaine, assura les fonctions de secrétaire de la Mission chinoise d’instruction à Paris avant d’être recruté (en 1881) par « les langues O’ » pour y enseigner l’histoire, la géographie et la législation des États de l’Extrême-Orient. Président de la Société de Géographie, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’Asie.

- Membre de la commission centrale de la Société de Géographie, du Comité de l’Afrique française et secrétaire général de la Revue de Géographie, membre du conseil de la Société de Géographie commerciale de Paris en charge de la commission « des livres de propagande » (Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Paris, 1899, p. 641), entre autres, Gustave Regeslperger (1856-1940) publia tout au long de sa vie de multiples articles pour le Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, la Revue de Géographie, le Journal des voyages, La Nature, la Science illustrée ou encore la Revue des Sciences politiques. Son décès sera annoncé par les Annales de Géographie (t. 51, n° 287, 1942, p. 237).

- Cartographe pour la maison d’édition Hachette, à l’occasion notamment de la publication au long cours de l’Atlas Universel de Géographie coordonné par Franz Schrader (Paris, Hachette, 1884-1911), David Aïtoff (1854-1933), spécialiste de la Russie, publia aussi en parallèle quatre articles dans les Annales de Géographie, entre 1898 et 1906.

- On connait peu de choses de lui sinon que ce cartographe travailla avec le géologue Louis Gentil mais aussi avec Franz Schrader, qui l’associa à la réalisation au long cours de l’Atlas Universel de Géographie (op.cit.). Cf. Numa Broc, « Pour le cinquantenaire de la mort de Franz Schrader (1844-1924) », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, t. 45, fasc. 1, 197, p. 5-16 (p. 8).

- Paul Lemosof (1856-1912) assura les fonctions de bibliothécaire auprès de la Société de Géographie. « Pendant ce long laps de temps, il n’est pour ainsi dire pas de géographe qui n’ait eu recours à son érudition, ou n’ait fait appel à la connaissance qu’il avait de la plupart des langues des pays du nord de l’Europe. » G. Grandidier, « Paul Lemosof », La Géographie, t. XXVII, 1913, p. 391. Il collabora aussi au célèbre Journal des Voyages, publiant en 1902 Le Livre d’or de la géographie, essai de biographie géographique, Paris, C. Delagrave.

- Voyageur infatigable, explorant à quatre reprises le Mexique (dont le Yucatan) mais aussi le Guatemala, Madagascar, Java, l’Australie, les États-Unis, le Canada, le Yémen, etc., Désiré Charnay (1828-1905) est considéré comme l’un des pères de l’archéologie mexicaine. Il publia de très nombreux articles dans le Tour du Monde, la Revue d’Ethnographie et le Bulletin de la Société de Géographie (il fut membre de cette dernière jusqu’à sa mort), ainsi que de nombreux ouvrages dont Cités et ruines américaines (Paris, Gide, 1863) et Les anciennes villes du Nouveau-Monde. Voyages d’explorations au Mexique et dans l’Amérique centrale (Paris, Hachette, 1885). À noter que de ses nombreux voyages, Désiré Charnay a laissé une production impressionnante d’au moins un millier de clichés, dont la plus grande partie est conservée à la photothèque du Musée de l’Homme de Paris, à la Bibliothèque nationale française mais aussi au Musée Getty.

- Spécialiste de langue russe, Paul Labbé (1867-1943) se fit connaître pour ses explorations au long cours des confins eurasiens, de l’Oural au détroit de Béring, collectant de nombreuses informations de nature ethnologique pour les musées français (Muséum d’histoire naturelle, Musée d’Ethnologie, Musée Guimet). Il fut membre de l’Académie des sciences d’outremer, secrétaire-général de la Société de Géographie commerciale de Paris (1905-1919), puis de l’Alliance française entre 1919 et 1935. Les Annales de Géographie soulignèrent à sa disparition son investissement sans faille dans la promotion de la langue française à l’étranger mais aussi ses qualités de géographe, la connaissance de la Russie d’Asie devant beaucoup à ses explorations « toutes empreintes d’un cachet scientifique du meilleur aloi ». Élicio Colin, « Paul Labbé (1867-1942) », Annales de Géographie, t. 54, n° 293, 1945, p. 69.

- Médecin auxiliaire dans la marine militaire française, en poste en Cochinchine où il apprend la langue annamite, Jules Harmand (1845-1921) participa dans les années 1860 et 1870 à de nombreuses campagnes d’exploration, tant civiles que militaires, le long du Mékong et du Fleuve Rouge. À partir de 1881, il débutait une carrière au service de la diplomatie française et de l’administration coloniale (gouverneur du Tonkin en 1883), multipliant les postes consulaires au Siam, au Chili, aux Indes britanniques avant d’assurer les fonctions d’ambassadeur à Tokyo, de 1894 à 1905.

- Polytechnicien de formation, Henri de Lamothe (1843-1926) connut les affectations coloniales en tant qu’officier (en poste au Sénégal de 1867 à 1871), avant de quitter l’armée passé ses 30 ans. S’en suivit, avec l’appui d’Onésime Reclus (voir chapitre 5), une mission très officielle pour le gouvernement canadien visant à favoriser l’émigration française, et dont il publia une relation dans la revue le Tour du Monde. Par la suite, il embrassa une brillante carrière d’administrateur colonial en charge de Saint-Pierre-et-Miquelon (nommé en 1886), du Sénégal (1890-1895), du Congo français en succédant à Savorgnan de Brazza (1897-1900) et enfin de Cochinchine, son dernier poste. Une fois retraité (1907), il signa de nombreuses chroniques à thématique coloniale pour la célèbre revue française l’Illustration et le journal Le Temps.

- Passionné d’hydrologie et de glaciologie, le toulousain Émile Belloc (1841-1914), officier de l’Instruction publique et « collaborateur des productions de la maison Hachette » (« Nécrologie d’Émile Belloc », Bulletin de la Société de Géographie, t. XXX, 1914, p. 79), est l’auteur de nombreux articles à thématiques montagnardes pyrénéennes (eaux souterraines, barrages, glaciers, mais aussi toponymie) dans des revues telles que l’Annuaire du Club Alpin Français (dont il fut une figure marquante, à l’exemple de Franz Schrader), le Bulletin de géographie historique et descriptive, le Bulletin de la Société de Géographie (dont il était membre), la Revue de Géographie, et la Revue des travaux scientifiques.

- Cf. Vincent Berdoulay, La formation de l’école française de géographie, Paris, Éditions du CTHS, 1981, 245 p.

- On y relève en tout et pour tout 5 articles (dont 3 pour le seul Aïtoff), tous publiés entre 1897 et 1908. De même, seules les disparitions de Charles Rabot et Gustave Regelsperger seront annoncées par les Annales de Géographie.

- Par exemple, l’Indochine française est traitée en fin du troisième tome par Henri de Lamothe.

- Joseph-Georges Kergomard, « Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande », t. 1, p. 3.

- René Goscinny, André Uderzo, Astérix chez les Belges, Paris, Dargaud, 1979, 48 p. (p. 21).

- Onésime Reclus, « Préface », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, op. cit., p. VII.

- « La prononciation anglaise est, de l’aveu unanime, même des Anglais, la plus absurde qui soit au monde, et celle qui ressemble le moins à la manière dont le mot est écrit. », Joseph-Georges Kergomard, « Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande », op. cit., p. 20.

- « Dans les pays civilisés enfin, tout commerçant doit savoir l’anglais, et la plupart des gens cultivés l’ont appris ». Ibid., p. 20.

- Onésime Reclus, « Préface », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, op. cit., p. VII.

- Ibid., p. V.

- Ibid.

- Victor Huot, « Amérique du Sud », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. V, p. 205-318 (p. 218).

- Onésime Reclus, « Préface », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, op. cit.

- Ibid.

- Onésime Reclus cité par Etienne Charles, « Onésime Reclus », La Renaissance politique, artistique et littéraire, n° 9, 29 mai 1915, p. 26-28 (p. 27).

- Ibid. Gustave Regelsperger, « Autriche-Hongrie », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. II, p. 103-172 (p. 133).

- Onésime Reclus, « Préface », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, op. cit., p. V.

- Joseph-Georges Kergomard, « Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande », op. cit., p. 15.

- Francs orientaux, Allamans, Bavarois, Saxons, Wendes, Polonais, Lettons, Mazoures, Kachoubes, Tchèques et autres Slovaques. Gustave Regelsperger, « Allemagne », t. II, p. 32-33.

- Henri Froidevaux souligne toutefois que pour certains auteurs, les Nippons n’auraient aucune curiosité scientifique. Conclusion de l’auteur : « Comme tous les peuples du globe, les Japonais ont leurs qualités et leurs défauts, que leurs victoires ne doivent ni faire nier, ni exagérer ». Henri Froidevaux, « Japon », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. III, p. 383-412 (p. 391).

- Henri de Lamothe, « Péninsule indochinoise », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. III, p. 351-380 (p. 368).

- Antoine Cabaton, « le Nord-Est africain », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. IV, p. 157-226 (p. 208).

- Henri Froidevaux, « Les Terres du Pacifique », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. IV, 345-396 (p. 375).

- Seule exception, les habitants de Boston, « l’Athènes yankee ». Joseph-Georges Kergomard, « États-Unis », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. V, p. 43-136 (p. 76).

- Ibid., p. 79.

- Ibid., p. 80.

- « Ce portrait ne s’applique toutefois qu’à quelques névrosées de la haute société. » Ibid.

- Joseph-Georges Kergomard, « Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande », op. cit., p. 19.

- Quelques années auparavant, Jules Verne soulignait que les punitions corporelles, « principalement le fouet », étaient de règle en Grande Bretagne : « D’ailleurs, être fouetté n’a rien de déshonorant pour de jeunes Anglo-Saxons, et ils se soumettent sans protestation à ce châtiment, lorsqu’ils reconnaissent l’avoir mérité ». Jules Verne, Les Voyages extraordinaires – Deux ans de vacances, Paris, collection Hetzel, 1888, p. 35.

- « Les descendants des barbares saxons des forêts germaniques n’ont pas participé au même héritage artistique et littéraire que les fils des Gaulois, déjà amoureux des belles choses et qui ont été civilisés par les Latins, héritiers eux-mêmes de la culture hellénique ». Joseph-Georges Kergomard, « Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande », op. cit., p. 22.

- Ibid., p. 19.

- Ibid.

- Joseph-Georges Kergomard, « Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande », op. cit., p. 74.

- Son court récit de la guerre dite des Boers (1899-1902) évoque « l’agonie de ce peuple héroïque de paysans et de pasteurs », après une guerre « détestable » couteuse en hommes – l’Angleterre avait envoyé 300 000 hommes – et en argent (5 milliards de francs !). Marius Chesneau, « Afrique australe », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. IV, p. 243.

- Ibid., p. 245. Le hollandais parlé en Afrique serait devenu au fil du temps plus simple, moins guttural, gardant en parallèle une certaine pureté perdue par le « hollandais de Hollande ». Et « [dans] la création des mots servant à désigner des choses nouvelles, les Boers ont presque toujours eu recours à la langue maternelle, à l’exclusion de tous termes exotiques. » Ibid., p. 245.

- Antoine Cabaton, « Belgique », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. I, p. 199-222 (p. 203).

- Ibid.

- Édouard-Alfred Martel, « France », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. I, p. 77-196 (p. 196). Onésime Reclus n’exprimait pas autre chose dans son œuvre posthume, L’Atlantide : « Que gagneraient les Méridionaux à la reviviscence de leurs jargons, le français une fois proscrit ? De mourir d’ennui, presque de désespoir, devant des charabias qui n’ont dans leur passé que des chansons et des chansonnettes, et rien de grand, de fort, de mondial […] Enfantillages, folies qui n’ont d’autres excuses que la débilité mentale et, dans nombre de cas, la vanité de ces enfants et de ces fous. Parmi les moins excusables sont les félibres […] ». Onésime Reclus, L’Atlantide. Pays de l’Atlas : Algérie, Maroc, Tunisie, préface de Paul Pelet, Paris, La Renaissance, 1919, 250 p. (p. 245).

- Gustave Regelsperger, « Allemagne », op. cit., p. 3-96 (p. 33).

- « Mais le nombre des sujets de l’Empire qui ne parlent pas l’allemand va constamment en diminuant grâce à l’école obligatoire, à l’éducation du régiment, à l’emploi forcé de l’allemand dans les actes administratifs. » Ibid.

- Auxquels s’ajoutent des « parlers primitifs » : le dialecte alsacien appartenant « à la famille des idiomes alémaniques du Sud-Ouest » mais aussi le « patois vosgien », « produit d’un mélange de mots très anciens, celtiques et latins, avec des expressions françaises et germaniques ». Ibid., p. 86.

- Henri Busson, « L’Ouest africain », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. IV, p. 77-186 (p. 113).

- Ibid.

- Paul Pelet, « Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. IV, p. 3-74 (p. 53).

- Ibid., p. 54.

- Pas une ligne, par exemple, sur les dramatiques enfumades de 1851, les famines et épidémies de choléra des années 1865-1867 avec des pertes humaines estimées de 200 000 à 500 000 morts ; ou encore la répression sanglante du soulèvement kabyle d’avril 1871. À noter qu’Élisée Reclus fut quant à lui plus explicite, citant « l’atroce famine [qui] fit périr près d’un demi-million d’indigènes algériens en 1857 ». Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, tome cinquième Histoire contemporaine (suite), Paris, Librairie universelle, 1907, 575 p. (p. 422).

- Paul Pelet, « Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) », op. cit., p. 54.

- Ibid.

- Telle cette recommandation : « Il faudra reconnaître le droit de citoyen à l’élite indigène, souvent prise dans le menu peuple et lui faire place dans la famille française. » Ibid.

- Ibid.

- « Le Soudan [français] ne vivra d’une vie véritablement nouvelle, que lorsque la France, si récemment installée sur les bords du Niger, aura eu le temps de faire fructifier son œuvre de paix et de civilisation. Œuvre de longue haleine ! ». Henri Busson, « L’Ouest africain », op. cit., p. 130.

- Henri de Lamothe, « Péninsule indochinoise », op. cit., p. 303.

- Ibid., p. 373.

- Henri Busson, « L’Ouest africain », op. cit., p. 154.

- « Quand un village s’obstine à faire preuve de mauvaise volonté, on organise contre lui une “expédition punitive” : on brûle les cases, on détruit les plantations, on massacre hommes, femmes et enfants, pour l’exemple. En 1905, accompagnant le noble Savorgnan de Brazza au Congo Français, j’ai recueilli, sur les violences et les crimes des compagnies concessionnaires, des témoignages accablants ». Félix Challaye, Un livre noir du colonialisme – « Souvenirs sur la colonisation », réédition d’un ouvrage de 1935, Paris, Les Nuits rouges, 1998, 207 p. (p. 74).

- Par exemple, rien sur les tueries de la colonne sanglante Voulet – Chanoine au Soudan français ou encore sur les massacres sans discrimination de civils et les destructions massives de villages relatifs à la conquête du Tonkin (1883-1887).

- Jules Harmand, « Inde Néerlandaise », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. III, p. 415-438 (p. 423).

- Henri Busson, « L’Ouest africain », op. cit., p. 154.

- « Depuis leur révolte contre les Allemands, en 1904, leur nombre a considérablement diminué. » Antoine Cabaton, « le Nord-Est africain », op. cit., p. 286.

- Henri Froidevaux, « Les Terres du Pacifique », op. cit., p. 365.

- Ibid., p. 370. Il faut souligner que l’on retrouve une citation très ressemblante sous la plume d’Élisée Reclus dans L’Homme et la Terre : « Notre rat disparait devant le votre, notre mouche fuit celle que vous apportez et c’est vous qui nous mangerez. » Tome sixième Histoire contemporaine (suite), Paris, Librairie universelle, 1907, 579 p. (p. 43).

- Henri Froidevaux, « Les Terres du Pacifique », op. cit.

- Ibid., p. 374.

- Tel ce constat d’Élisée Reclus quant à la diminution du nombre des autochtones estimés à « une soixantaine de milles » dans l’île de Nouvelle-Calédonie au milieu du XIXe siècle, contre 23 000 en 1886, conséquences du développement des maladies importées d’Europe (la phtisie) et de « l’ivrognerie », combiné aux excès de la répression de l’insurrection de 1878 qui coûta la vie à 200 colons ou soldats (l’auteur mentionne un millier de Canaques tués et la déportation de 1200 d’entre eux) : « Dans l’espace de quelques générations, ils n’existeront plus comme population distincte, et l’on ne verra d’autres traces de leur séjour que les beaux travaux d’irrigation faits par eux sur le flanc des collines. » Nouvelle Géographie Universelle – la Terre et les Hommes, Paris, Libraire Hachette et Cie, t. XIV, Océan et terres océaniques, 1889, 1004 p. (p. 701).

- « 40 000 hommes, c’est tout ce que reste à peu près des Araucans, jadis glorieuse nation, maintenant ayant fort perdu de sa pureté, de sa force primitive. Ils se métissent de jour en jour et, bien que libres dans les occupations de la paix agricole, ils diminuent, guettés par l’alcool et les épidémies. » Quant aux Fuégiens : « Chétive et misérable population, se nourrissant presque exclusivement de mollusques, grelottant dans un climat humide et froid sous d’insuffisantes peaux de bêtes, décimée par la phtisie ; bref, condamnée à disparaître. » Victor Huot, « Amérique du Sud », op. cit., p. 279.

- Joseph-Georges Kergomard, « États-Unis », op. cit., p. 81.

- Ibid.

- « Les Anglais ont amplement démontré que le “civilisé” l’emporte réellement sur le sauvage dans l’art de tuer son prochain […] ». Élisée Reclus, L’Homme la Terre, tome sixième, op. cit., p. 42.

- Joseph-Georges Kergomard, « États-Unis », op. cit., p. 81.

- Un paragraphe est même consacré aux « mesures anti-noirs » dans le Sud, l’auteur espérant toutefois que le temps fera son œuvre : « Une masse populaire – non plus prolétarienne – doit se former, qui jouera un rôle effacé d’abord, puis plus élevé. Le préjugé de couleur ne disparaîtra pas de sitôt mais il s’atténuera. » Ibid., p. 81.

- À noter qu’Ernest Granger dresse le même tableau, dans sa GU publiée en 1922 : « D’après la loi, ils sont théoriquement égaux aux Blancs et admis à tous les droits du citoyen : en fait, on les traite en parias. » Ernest Granger, « Les États-Unis d’Amérique », Nouvelle Géographie Universelle – Le Monde Nouveau, Paris, Hachette, t. II, p. 278-414 (p. 295).

- « Rien ne prouve que ces éléments très vivaces et prolifiques ne profiteront pas [de la « paix française »], pour rétablir l’équilibre numérique, de l’avantage que leur donne l’immensité des espaces sur lesquels ils peuvent croître et multiplier (désormais) en toute liberté. » Henri de Lamothe, « Péninsule indochinoise », op. cit., p. 369.

- Par exemple en Algérie, « À l’élément français pur appartient naturellement la prépondérance ; à défaut de la majorité absolue, il a le pouvoir, la culture, l’influence, la fortune. Le haut devoir du français est de servir de guide et de modèle ». Paul Pelet, « Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) », op. cit., p. 53.

- Henri Froidevaux, « Japon », op. cit., p. 412.

- Onésime Reclus, Le plus beau royaume sous les ciels, Paris, Hachette, deuxième édition, 1904, 861 p. (p. 842).

- « On est en droit d’espérer qu’ils continueront à croître et multiplier dans la mesure nécessaire pour conserver à la race et à la langue de leur ancienne patrie une assez notable partie des vastes territoires dont les erreurs de la monarchie de Louis XV semblaient devoir les déposséder à jamais. » Henri de Lamothe, « Canada », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. V, p. 1-42 (p. 32).

- Onésime Reclus, Un grand destin commence, Paris, La Renaissance du livre, 1916, 165 p. (p. 148).

- Onésime Reclus, « Préface », Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, op. cit., p. V.

- Ibid., p. IV.

- L. Raveneau, « Reclus (Onésime). Grande Géographie Bong illustrée », dans Bibliographie Géographique Annuelle, 1913-1914, Annales de Géographie, t. 23-24, n° 131, 1914, p. 119-134 (p. 130).

- « Ainsi s’exprime M. Antoine Cabaton dans le second volume de la Grande Géographie Bong illustrée, publiée sous la direction du maître O. Reclus. Cette publication très au point vient vraiment fort à propos pour nous permettre de suivre en lecteurs renseignés les graves événements dont la péninsule balkanique est actuellement le théâtre. » G. L., « La péninsule balkanique – ses populations, leur passé, leur avenir », Le Tell, 20 novembre 1912.

- « La montagne ne pouvait être que bien traitée sous la plume de [Émile Belloc] ; il nous décrit à ce point de vue en 7 pages tout le relief si intéressant de la péninsule Ibérique : meseta des Castilles ; sierras intérieures et points culminants ; le relief pyrénéen ; les Cantabres ; la cordillère asturienne ; les si curieux rios [sic] de la Côte d’Espagne ; la cordillère bétique. » Anonyme, La Montagne, n° 1, janvier 1913, p. 291.