Qu’est-ce que la vision d’un monde francophone élaborée par Onésime Reclus doit à son époque ou à sa personnalité ? Quels sont les éléments du contexte sociétal ayant joué un rôle dans la genèse de ses idées ? En raison de l’immense diversité des sollicitations qu’une société et son territoire peuvent offrir à tout individu, son interaction avec elle passe par certains canaux où se déploient des affinités privilégiant préférences, attitudes et choix. On peut parler à ce sujet de cercles d’affinité, véritables relais d’éléments du contexte sociétal dans la genèse des idées1. Il faut en effet considérer que la vie et l’œuvre d’Onésime Reclus se sont déployées à une époque où n’ont pas manqué l’instabilité et les changements d’ordre politique et socio-économique. Quoique massivement rurale, la société française a connu de multiples bouleversements de régimes politiques – monarchique, révolutionnaires, impérial, républicain – souvent associés aux traumatismes de la guerre – 1870-1871, 1914-1918. Ainsi, la vie d’Onésime Reclus s’est déroulée sous la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire, la guerre franco-prussienne, la Commune et la Troisième République, avant de s’achever au plus sombre de la première guerre mondiale. On peut toutefois discerner à son propos plusieurs pôles à partir desquels son cercle d’affinité s’est constitué, eux-mêmes liés à des lieux particuliers2.

Le pôle de la famille

Il y a tout d’abord le pôle familial qui, haut en couleur et où une forte solidarité l’emportait sur les tensions qui pouvaient s’y produire, était fortement ancré dans le sud-ouest de la France. Onésime (Onos, en famille) passa ainsi de longues années, et fit de nombreuses visites, à Orthez (son lieu de naissance), Sainte-Foy-la-Grande, La Roche-Chalais, Port Sainte-Foy. De nombreux écrits rendent compte de ce pôle familial, toutefois centrés sur le plus connu des quatre frères d’Onésime, Élisée3. C’est d’ailleurs dans l’ombre de ce grand géographe et anarchiste, réputé en France et à l’international, qu’Onésime est le plus souvent considéré, ce qui minimise comparativement sa contribution à la géographie et contraste leurs orientations idéologiques. La fratrie, qui comptait aussi sept filles, a grandi sous l’austère influence paternelle du pasteur Jacques Reclus. Celui-ci, suite à son « réveil », démissionna de l’Église protestante concordataire et accepta l’invitation d’une Église dissidente, « libre », fondamentaliste, à Orthez et environs. Le pragmatisme maternel arrangea bien des choses, notamment matérielles, pour la fratrie – la mère, Zéline Trigant fondant aussi une école pour les filles de la maison et autres jeunes filles. Mais les Reclus d’Orthez s’inséraient dans un réseau familial élargi, si essentiel pour maintenir l’appartenance à une communauté minoritaire. Dans ce milieu protestant, relativement fermé, le mariage était la grande affaire de la famille, au sein de réseaux d’interconnaissances où des alliances entre cousins n’étaient pas rares (ce fut le cas du frère ainé, Élie, marié à une cousine germaine). Sans compter la famille étendue (on cite souvent la cousine germaine Pauline, épouse Kergomard, à l’origine des écoles maternelles françaises, ou le cousin Franz Schrader, géographe et pyrénéiste réputé), la seule fratrie d’Onésime ne manquait déjà pas de notoriété grâce à plusieurs de ses membres : Élie (1827-1904), anthropologue, travaillant longtemps pour Hachette, puis enseignant à la Nouvelle Université Libre de Bruxelles ; Élisée (1830-1905), géographe réputé, œuvrant également pour Hachette puis à la Nouvelle Université Libre de Bruxelles ; Armand (1843-1927), officier de marine, superviseur du début du percement du canal de Panama ; Paul (1847-1914), chirurgien et professeur de médecine. Les sœurs, pourtant également brillantes mais victimes des mœurs de l’époque, ont joué un rôle discret mais important dans le fonctionnement du système familial. C’est notamment le cas de Louise qui a travaillé pour Élisée. Elles ont aussi, notamment en compagnie de leur mère, assuré le lien entre les membres de la fratrie quand les circonstances les faisaient diverger ou bien quand il fallait s’entraider4.

Dans cette famille très protestante, le père pasteur lisait et citait quotidiennement la Bible en toute occasion, pratiquant une vie extrêmement austère – ne disait-il pas que dans les Évangiles on voit le Christ pleurer mais jamais rire ? En revanche, les enfants faisaient preuve d’une grande gaieté. Parmi eux, Onésime se distinguait nettement, plaisantant, s’exprimant en calembours, toujours facétieux (il serait même arrivé à faire rire son père !). Il le restera toute sa vie, les anecdotes ne manquant pas à ce propos dans ses biographies. Peut-être était-ce un signe de sa capacité à prendre du recul. Il est certain qu’il a toujours fait preuve d’une très grande indépendance d’esprit. Et ce, très jeune, face à son père : il aurait même refusé de faire sa première communion. En dépit du poids de la Bible exercé dans son enfance et dont il pouvait réciter des passages entiers jusqu’à la fin de sa vie, son athéisme précoce persista en toutes circonstances, quelles qu’aient été ses relations avec les réseaux protestants et ses alliances avec des personnes ou courants catholiques.

Esprit indépendant, il aima toujours vagabonder dans la nature, dans la forêt et tout particulièrement le long des cours d’eau – milieux naturels qui se retrouveront privilégiés dans ses écrits géographiques. Jeune enfant, puis en toute occasion de retour en famille, ce sont les environs d’Orthez qui étanchèrent cette soif d’immersion dans la nature. Puis, confié par ses parents à un oncle de Sainte-Foy-la-Grande pour faire ses études secondaires, ou en visite chez ses grands-parents à La Roche-Chalais, il continua son vagabondage en pleine nature. Plus tard, quand il s’établit de 1879 à 1887 avec sa femme à Chaintréauville, près de Nemours, il tissa un lien charnel avec la nature environnante. Très grand marcheur, il fut réputé sa vie durant pour avoir aimé parcourir à pied tous les chemins de France et des pays voisins. Nul doute que cette proximité avec le terrain permit à ses écrits de transmettre avec force la vérité du détail avec les sentiments qu’il peut éveiller.

Plutôt bon vivant, et épris de liberté, il fit faire du souci à ses parents. D’abord comme élève qui préférait parcourir la nature environnante plutôt qu’étudier, et comme pensionnaire relativement rebelle pendant l’année passée dans un collège protestant des frères Moraves en Allemagne (1848-1849), puis comme étudiant à Poitiers et après à Paris, porté beaucoup plus à se distraire et s’amuser qu’à étudier, ce qui désespérait son père5. Mère et sœurs, malgré leurs efforts pour lui présenter de bons « partis », désespéraient aussi de le voir se marier. Leurs vœux s’exhaussèrent enfin en 1872, grâce à son mariage à 35 ans avec Marie-Louise Schmahl, issue également d’une famille protestante et avec laquelle il eut sept enfants, dont deux moururent en bas âge. Il l’avait rencontrée dans l’appartement que partageaient Élie, sa femme et Élisée, et qui était ouvert aux personnes ayant des préoccupations proches des leurs. Cette rencontre est symbolique de l’importance qu’a jouée Élisée dans la vie d’Onésime, plus jeune que lui de sept ans, tant sur le plan privé qu’intellectuel, lui permettant de se forger un cercle d’affinité propre à son épanouissement personnel.

Mais avant cela, c’est en Algérie que le jeune Onésime vécut une expérience fondatrice pour son orientation future. Appelé à faire le service miliaire, il y fut affecté en tant que zouave en 1858. Quoique sa santé se ressentit de la dure vie militaire, au point que ses parents lui achetèrent un remplaçant en 1859, l’expérience des lieux le marqua profondément. Il tenta d’y rester un certain temps, parcourant le pays tout en se livrant à de multiples tâches rémunérées, jusqu’à ce qu’il dût effectuer un séjour à Orthez pour se refaire une santé. C’est dans cette expérience algérienne fondatrice que son engagement en faveur de la colonisation prit racine et aboutit à fonder un axe majeur dans son œuvre de géographe. En effet, peu après son retour, Élisée le fit entrer en 1860 au service de la Librairie Hachette, grande maison d’édition, où Adolphe Joanne l’intégra au service géographique et cartographique. Très vite associé à la rédaction des Guides Joanne, il eut de multiples opportunités de sillonner la France et l’Algérie, puis la Tunisie. Hachette publiait aussi avec succès une revue hebdomadaire « grand public », fondée en février 1860 par Édouard Charton et dont l’édition se poursuivit jusqu’en juillet 1914, Le Tour du Monde, « [contribuant] dans une si large mesure à développer en France le goût de voyages et l’étude de la géographie »6. Durant ses trente premières années, Onésime Reclus n’y apparaît toutefois nommément qu’à une seule reprise, non pas pour un récit de ses voyages mais pour un travail de traduction7. C’est à partir de 1891 qu’il signa régulièrement des piges au sein du nouveau supplément mensuel, dirigé par son cousin Franz Schrader, intitulé Les Nouvelles Géographiques, joint à la revue Le Tour du Monde de 1891 à 1894.

Jusqu’à fin des années 1860, Onésime Reclus eut toutefois peu de velléités de s’impliquer dans la formation d’une discipline géographique (à la différence de son frère Élisée). Seul son manuel d’enseignement de la géographie au primaire témoigne de son intérêt pour la diffusion de la discipline géographique8. Onésime ne cherchait pas alors à s’affirmer comme un des pionniers de la discipline ; il le deviendra dans une certaine mesure, un peu à son corps défendant, principalement pour porter ses orientations idéologiques. Il n’entra à la Société de Géographie de Paris qu’en juin 1869, soit 11 ans après son frère Élisée.

À l’image de son cercle familial, son patriotisme se manifesta sans ambiguïté lors de l’invasion prussienne de 1870-1871. Il s’engagea d’ailleurs dans le corps des Francs-tireurs du Béarn. Mais quand la Commune se forma, mouvement dans lequel ses deux frères ainés prirent activement part, Onésime montra vis-à-vis d’elle une relative hostilité parce qu’elle lui semblait affaiblir sa patrie face à l’ennemi allemand. Il soutint toutefois les efforts de la famille pour savoir, puis essayer d’alléger, le sort réservé à Élisée qui avait été arrêté et emprisonné. De façon générale, Onésime révéla toujours un désintérêt marqué vis-à-vis de la politique et des gouvernements, tant à l’époque impériale que républicaine. Il fut ainsi facilement associé aux courants conservateurs, notamment à la suite de l’affaire Dreyfus au début de laquelle il défendit l’appui prioritaire à donner à l’Armée au nom de la défense de la nation9.

Ces divergences d’attitude idéologique entre les deux frères, qui se révélèrent alors, ne les empêchèrent pas de se fréquenter ni de collaborer. Il n’est pas douteux que l’affection et l’estime qu’Onésime portait à son grand frère étaient très fortes. Onésime a notamment aidé Élisée à collecter de l’information lorsqu’il écrivait sa géographie universelle, à le suppléer pour l’édition révisée des volumes sur l’Afrique australe et sur la Chine, et à trouver un éditeur pour son dernier opus L’homme et la terre. Alors qu’Élisée affirmait son anarchisme et critiquait les violences associées à l’État et à l’armée coloniale, Onésime confirmait son patriotisme, y compris avec des antidreyfusards, et son engagement en faveur de la colonisation. On voit bien, ainsi, que les clivages et amalgames idéologiques que l’on a eu tendance à faire plus tard – anarchisme-gauche-internationalisme contre nationalisme-droite-colonialisme – n’étaient pas les mêmes à leur époque, du moins n’avaient pas la même intensité. D’autres enjeux, d’autres valeurs pouvaient réunir des personnes aux idéologies apparemment si différentes. Il n’est pas douteux que l’amour de la nature, l’envie de s’y immerger, le goût de la vie simple, le rejet des conventions sociales, l’intérêt pour le questionnement géographique, et la primauté accordée à l’individu et à sa liberté créaient une communauté de vue et de valeurs favorable à l’entraide, voire la collaboration, entre les deux géographes.

Peut-être l’habillement si négligé qui faisait la réputation d’Onésime10 servait-il en partie à témoigner de l’indépendance d’esprit d’un auteur fréquentant des milieux idéologiques auxquels il ne voulait pas être réduit ?

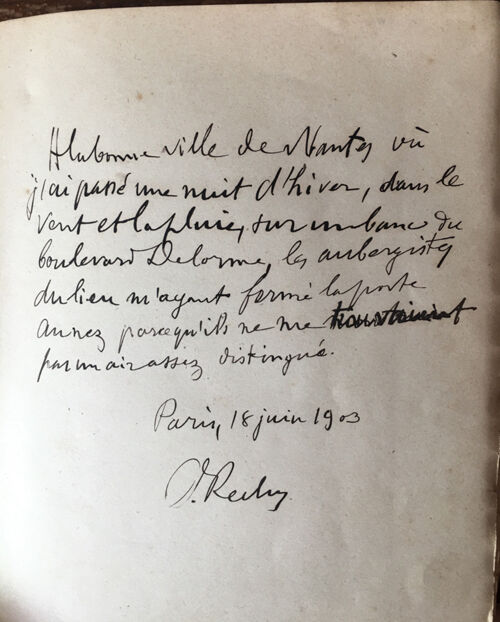

Si ses chaussures cloutées faisaient la terreur de ses hôtes, il s’amusait des quiproquo provoqués par son apparence dans des lieux où primaient les formalités, quelles qu’en soient les conséquences pour lui, y compris au risque d’avoir à dormir dehors comme en témoigne la dédicace apposée dans un de ses livres.

Par ailleurs, il apportait son soutien à sa femme pour la sympathie et l’aide qu’elle portait, par le biais de sa sœur, aux mouvements féministes. À sa façon, il resta toute sa vie en accord avec son idéal de vie placé sous le sceau de la sobriété et de la simplicité, peut-être même plus que son révolutionnaire de frère Élisée11. Néanmoins, la proximité entre les deux frères est essentielle pour comprendre la portée et la signification du cercle d’affinité qui va accompagner le développement de la pensée et de l’action d’Onésime. Il se manifeste à partir des deux pôles que constituent son intérêt pour la géographie et son engagement en faveur du mouvement colonial, l’enjeu du devenir de l’usage de la langue française demeurant tout à fait transversal.

Le pôle de la géographie

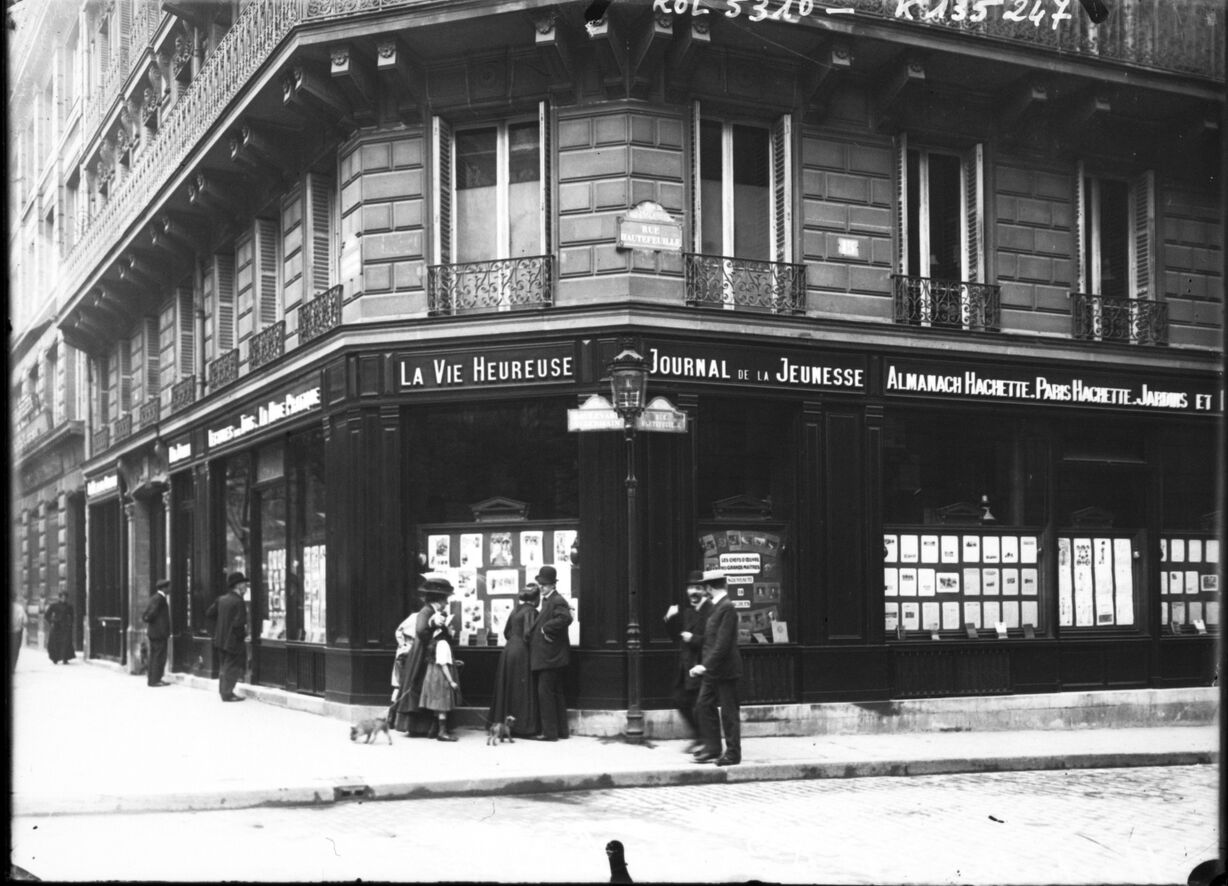

C’est à Paris, dans un espace se réduisant au quartier latin et Saint-Germain, que se trouvent les lieux où s’investit pleinement le Onésime Reclus géographe, s’y rendant depuis Chaintréauville ou y habitant avec sa famille, rue Soufflot, à partir de 1902. Ces lieux sont précisément la maison d’édition Hachette et le siège de la Société de Géographie de Paris. La maison Hachette non seulement lui assurait son gagne-pain mais lui donnait aussi l’occasion de développer ses compétences de géographe, en rapport avec des hommes d’expérience. Élisée travaillait pour cette maison ; leur cousin Franz Schrader également, en tant que géographe cartographe. La maison Hachette, par les géographes et cartographes qu’elle finançait, constitua un temps un véritable laboratoire et diffuseur de la géographie – rôle déjà pris en Allemagne par certains éditeurs. Par les Guides Joanne, par la revue Le Tour du Monde mais aussi par l’édition de nombreux ouvrages, manuels, atlas et dictionnaires, la maison Hachette joua un rôle de premier plan dans l’essor de la géographie française, tant scolaire, qu’universitaire et que grand public. Émile Templier, gendre du fondateur Louis Hachette, favorisa particulièrement les ouvrages de géographie et n’épargna pas son appui à Élisée, ainsi qu’à son cousin Franz Schrader, employé aussi au service cartographique. Onésime participa pleinement à cette montée en puissance de la géographie chez Hachette.

Notamment, Onésime Reclus fut associé à l’édition du Nouveau Dictionnaire de géographie universelle dit de Vivien de Saint-Martin. Initiée par ce dernier en 1875 puis prolongé par Louis Rousselet « […] lorsque l’âge et la santé de Vivien de Saint-Martin ne lui permirent plus de s’en occuper activement »12, l’édition globale en sept tomes courut sur près de vingt années. Pour sa part, Onésime Reclus collabora à la rédaction de multiples notices portant sur la France, l’Espagne, l’Algérie, le Canada et les Philippines, son frère Elisée n’y intervenant qu’à propos de « l’ethnographie du Soudan »13. Cette collaboration avec Hachette lui donna de nombreuses opportunités de voyager et de faire du travail de terrain ; plus tard, elle lui rendit possible l’édition de certains de ses ouvrages.

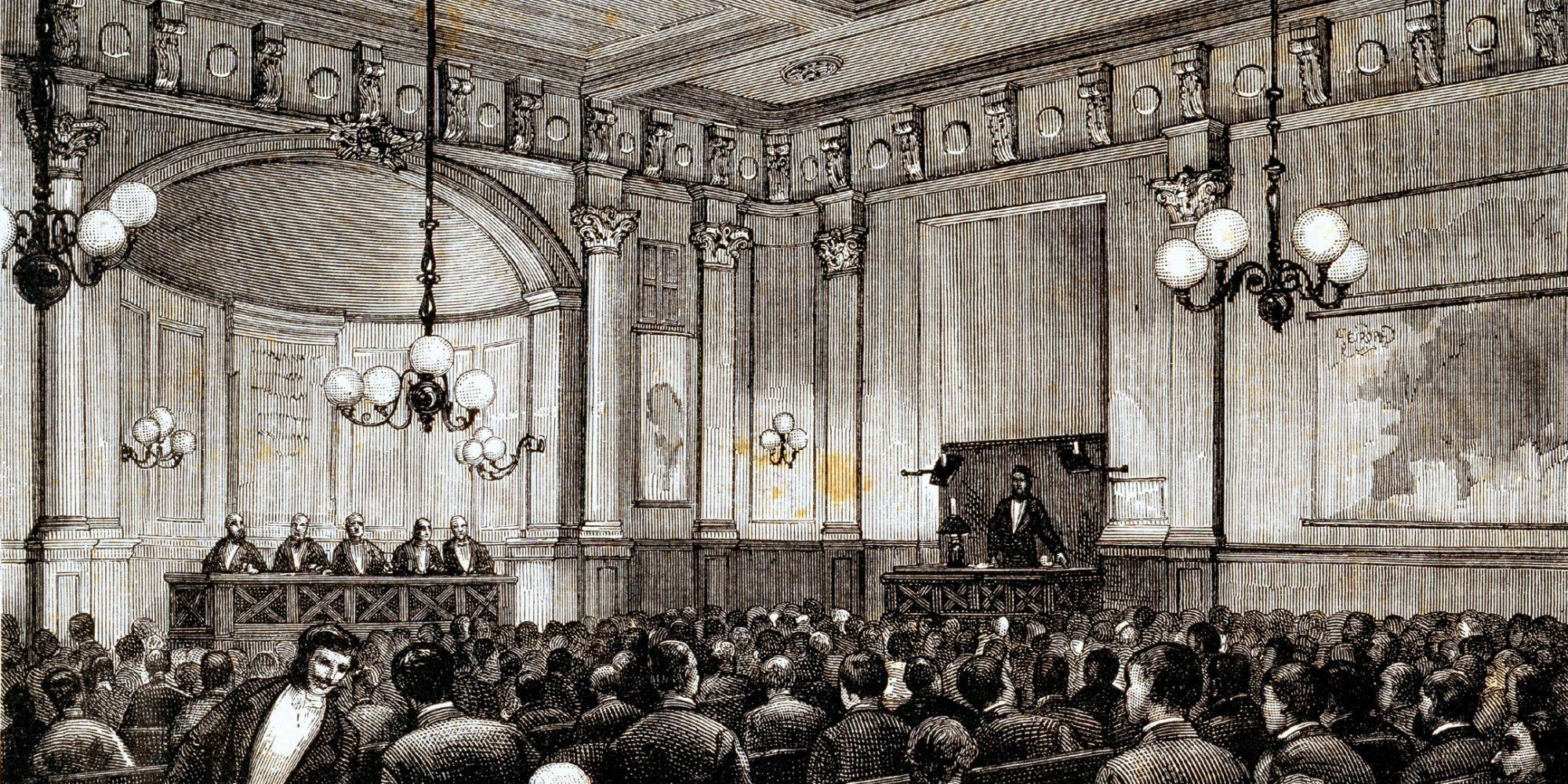

Quant à la Société de Géographie de Paris, elle fut jusqu’au-delà de la Première Guerre mondiale la plaque-tournante des flux d’information concernant l’essor des connaissances sur la terre. Par ses séances régulières, par ses conférences, par son Bulletin, elle diffusait une information géographique précieuse et souvent de première main.

Elle contribuait aussi activement à cet accroissement des connaissances en finançant des explorations ou des expéditions scientifiques, ou en leur obtenant des financements publics ou privés. Par exemple, pour les six premiers mois de l’année 1875, elle finança à hauteur de 11 700 francs de son « fonds des voyages » sept projets différents, dont 1 200 francs alloués à Savorgnan de Brazza pour une remontée du fleuve Ogôoué (Gabon), contre 3 015,60 francs au capitaine Roudaire, le chantre (malheureux) de la Mer Intérieure14, pour la poursuite de son exploration des chotts des confins algéro-tunisiens, et 2 500 francs à Henri Duveyrier, qui projetait de l’accompagner15. Onésime fréquenta activement la Société de Géographie de Paris, qui aurait été, semble-t-il, la seule société savante à laquelle il participa. Certes, s’il ne publia pas dans les colonnes de son bulletin, il n’en fut pas moins un membre actif, par exemple en parrainant de nombreux futurs membres. On peut citer par exemple un certain docteur Saffray, qu’il coprésenta en association avec le secrétaire de la Société, Charles Maunoir, en 187416, ou encore son propre frère Armand Reclus, en 1875, toujours associé pour cette cooptation avec Charles Maunoir17.

La Société de Géographie de Paris offrait à Onésime Reclus une excellente base pour suivre l’évolution de la connaissance non seulement de la France mais de la terre entière en raison des résultats des explorations qui y étaient exposés. Elle permettait aussi d’avoir accès à un vaste réseau comprenant explorateurs, financiers, négociants, hommes politiques, scientifiques, écrivains etc. Par exemple, Jules Verne fut un de ses membres assidus à partir de 1865, y trouvant l’inspiration pour ses romans. De grands enjeux y étaient débattus, tel le projet de creusement du canal de Panama promu par le célébrissime Ferdinand de Lesseps, membre depuis 1864 de la Société de Géographie (et élu par la suite président de cette dernière le 1er juillet 1881), directeur de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, puis de la Compagnie universelle du canal interoécanique de Panama, projet dont les recherches exploratoires et la direction des premiers travaux avaient d’ailleurs été confiées à Armand Reclus, le frère d’Onésime18. La Société comptait nombre de personnalités qui firent avancer les explorations et connaissances géographiques : Savorgnan de Brazza, Louis Napoléon Bonaparte Wyse, Antoine d’Abbadie, Lamothe, Foureau, Crampel, Henri Froidevaux, Duveyrier ou encore Roudaire. Parmi les sociétaires, il faut insister sur le rôle fondamental joué de 1867 à 1896 par le secrétaire général de la Société, Charles Maunoir. Infatigable animateur de ses multiples activités et au centre d’un vaste réseau de relations, il comptait Onésime Reclus parmi ses amis proches.

Le pôle du mouvement colonial

L’autre pôle à partir duquel le cercle d’affinité d’Onésime se déployait correspondait au mouvement colonial qui certes avait des aspects géographiques mais qui les dépassait amplement. Ses partisans relevaient d’horizons idéologiques variés, avec des relais politiques plutôt, mais pas exclusivement, dans la gauche de l’époque (autour de Gambetta puis Jules Ferry). Parmi les diverses institutions qui l’ont porté, comme initialement le ministère de la Marine, puis celui des Colonies, ou encore les chambres de commerce de villes portuaires, se distinguent les sociétés de géographie dans toute la France, et tout particulièrement celle de Paris19. Ainsi, même si tous ses membres n’adhéraient pas au projet colonial, on y retrouvait nombre de ses partisans. Il n’en resta pas moins que les discussions et les réflexions d’ordre stratégiques ne pouvaient s’y livrer en toute discrétion. Un des lieux privilégiés de ces échanges fut durant près de 50 ans une crémerie à l’enseigne de La Petite Vache, tenue par les époux Boucher, située rive gauche au 66 de la rue Mazarine, dans le VIe arrondissement : durant les années 1870-1880, elle reçut les explorateurs du monde entier « [qui] leurs voyages achevés, [venaient] à Paris se reposer de leurs fatigues, réchauffer leur enthousiasme au foyer de la civilisation et se préparer à soutenir de nouvelles luttes dans les pays inconnus20. »

En décembre 1882, le journaliste Jean Frollo consacrait un long article à ce « nid d’explorateurs » dont seraient sortis « […] presque tous les hommes qui sont l’honneur de la géographie militante française et les audacieux collaborateurs de la civilisation dans les mondes inconnus ou dans les pays peu visités »21 ! L’établissement, qualifié de gargote par Le Figaro, s’avérait en effet des plus modestes, avec deux salles étroites, sombres et mal ventilées prolongeant la crémerie, et ne pouvant accueillir guère plus d’une douzaine de convives, chacune pour une cuisine somme toute familiale22. Si les plus célèbres figures internationales de l’exploration y auraient fait une apparition, tels Stanley, Crevaux, ou encore Nordenskiöld, La Petite Vache est surtout restée célèbre pour sa fonction de « club » des partisans et acteurs de l’expansion coloniale française. La deuxième salle, qui contenait aussi la cuisine, dédiée aux clients dits « ordinaires », était surnommée la Chambre des Députés ; les explorateurs, quant à eux, déjeunaient et dînaient dans la salle du fond, appelée le Sénat, décorée des portraits (photographies et dessins) des plus célèbres d’entre eux et de photographies rappelant leurs voyages : « Il est bu souvent à la mémoire de ces braves cœurs qui ne sont plus, aux héroïques anciens de La Petite Vache […] Les noms des absents sont là présents au souvenir de tous, comme un exemple et comme un encouragement à suivre jusqu’au bout, intrépidement, la voie du travail, du sacrifice et de l’honneur23 ». Or, Onésime Reclus fréquentait La Petite Vache, ce qui lui permit de suivre de près le développement des explorations comme des visées coloniales de l’époque.

La Petite Vache fonctionna longtemps, entre 1875 et 1890, comme le lieu par excellence où germa un nombre considérable d’idées et de projets en faveur de la colonisation. Ceci découla du fait que Charles Maunoir en fit durant cette période « sa cantine ». En effet, située proche du siège de la Société de Géographie de Paris (au 184 boulevard Saint-Germain), ce dernier y institua la tenue du diner réunissant, les vendredis de réunion, certains membres du bureau et les invités de marque du jour : « Henry Morton Stanley et Savorgnan de Brazza, l’explorateur, y oubli[aient] leurs compétitions, et sous les yeux de M. Maunoir, le sympathique président de la Société de Géographie, y choqu[aient] leurs verres et y [buvaient] aux succès de tous les explorateurs24 ». Et c’est ainsi que, comme le souligna par la suite Henri Malo, La Petite Vache devint le rendez-vous incontournable des explorateurs et géographes, français et étrangers, de passage à Paris ou y résidant25. Toutefois, durant la décennie suivante, l’aura de La Petite Vache auprès de coloniaux s’éteignit progressivement, suite à la disparition le plus souvent tragique de ses plus célèbres clients (les de Brazza, Crevaux, Boyer, Cossy, etc.). La génération suivante de coloniaux, au sein de laquelle les financiers et entrepreneurs remplacèrent la figure de l’explorateur une fois les conquêtes réalisées, migra sur la butte Montmartre pour leurs tournées des grands-ducs, remplacés à La Petite Vache par les étudiants (sa première clientèle historique), les artistes et scientifiques du quartier latin26.

Par son rattachement à une discipline liée au mouvement en faveur de la colonisation mais aussi par sa profession (homme de lettres assurant les « petites mains » au sein de la puissante maison d’édition Hachette), Onésime Reclus est non seulement bien informé du projet d’expansion coloniale mais il a de même le sentiment d’y participer. Certes, il est remarquable de noter qu’il n’était pas « multicartes », à savoir multipliant les adhésions au sein des nombreuses sociétés savantes de son époque, à l’exemple de son collègue géographe Gustave Regelsperger (sur lequel nous reviendrons dans un chapitre ultérieur)27. En effet, nous ne lui connaissons que deux rattachements : l’un, en tant que membre de plein droit, à la Société de Géographie de Paris et, l’autre, de façon conjoncturelle, au Touring-Club de France. Mais il fut par ses multiples écrits un des contributeurs efficaces du discours des partisans de la colonisation « portés vers l’action »28.

En outre, c’est ce pôle colonial, associé au défi de l’enseignement des langues orientales, qui offrira à Onésime ses contacts de niveau universitaire. Néanmoins, il s’agira d’une « géographie coloniale », telle que conçue et promue par Marcel Dubois et ses proches, qui fut progressivement marginalisée à l’université par les autres disciples de Vidal de la Blache, chef de file incontesté de la nouvelle géographie29. Cette marginalisation dans le monde universitaire – mais pas auprès du grand public – était liée non seulement à des divergences sur la conception de la géographie mais aussi au conservatisme politique de Dubois (comme sa réaction antidreyfusarde le montra). En somme, les contacts universitaires d’Onésime Reclus demeurèrent à l’extérieur de l’école vidalienne, tel Paul Pelet qui occupait la chaire de géographie coloniale à l’École des sciences politiques, qu’il contribua à créer, mais qui était aussi attaché aux éditions Hachette. Il s’agit donc d’une géographie partiellement liée au mouvement colonial sur la conception de laquelle il faudra revenir (voir ci-après chapitre 4).

Un cercle d’affinité sans frontières

Par les liens du réseau familial avec l’Afrique du nord (Élisée a notamment la famille d’une de ses filles qui y est installée ; Armand a acheté une propriété en Tunisie), par ses rencontres et fréquentations à la Société de Géographie et à La Petite Vache, sans compter ses amitiés dans l’administration coloniale (tels qu’Henri de Lamothe), Onésime était non seulement bien informé mais avait probablement le sentiment de participer par ses écrits au mouvement colonial, partageant le même enthousiasme et la même volonté à le voir aboutir face aux réticences nombreuses qu’il devait affronter. Il n’en reste pas moins que son indépendance d’esprit l’empêcha de s’enrégimenter dans des organisations ou des institutions à l’idéologie affirmée. Comme le montrent les chapitres suivants du présent ouvrage, sa façon de concevoir la géographie et la francophonie lui sont propres, tout en empruntant à des champs de préoccupation divers.

Parmi ceux-ci se remarque son intérêt pour les efforts de colonisation menés par les Canadiens de langue française au sein de leur pays, c’est-à-dire une colonisation cherchant à se déployer pour contrer la colonisation dominante britannique : effectuée hors du cadre étatique de la France, cet intérêt dénote chez Onésime une conception large de ce que la colonisation et la francophonie signifient. Il est d’ailleurs remarquable que l’appui français à la colonisation canadienne-française demeurait limité et obéissait à des logiques différentes. Le grand propagandiste de la « reconquête » francophone du nord-est de l’Amérique, Rameau de Saint-Père n’était lié ni aux sociétés de géographie ni aux milieux coloniaux de France, même s’il soutenait la colonisation en Algérie et y avait investi. De plus, il s’appuyait sur des milieux catholiques conservateurs qui n’étaient pas en odeur de sainteté chez les Républicains français favorables au mouvement colonial. Comme ce sera montré dans le chapitre suivant, ce qui prime pour Onésime Reclus dans sa conception de la colonisation, c’est le souci d’assurer un avenir à une civilisation de langue française dans le monde.

Toutefois, son rapport avec un des instruments de la diffusion du français, l’Alliance française, ne semble pas étroit. Certes, Onésime Reclus était bien au courant de ce projet et de son évolution : Pierre Foncin, son co-fondateur, premier secrétaire et infatigable animateur, était géographe, républicain, régionaliste, pro-colonisation, et membre de la Société de Géographie de Paris. Ils partageaient tous les deux la conviction que le développement de la francophonie et celui de la géographie étaient complémentaires30. Mais probablement le manque de liens explicites entre l’Alliance française et Onésime Reclus résultait de ce que l’Alliance française s’est rapidement tournée vers des territoires non coloniaux, alors qu’Onésime Reclus s’intéressait avant tout à l’expansion de la colonisation et ne s’investissait pas dans le domaine de l’enseignement de la langue. Les idées convergeaient mais les priorités n’étaient pas tout à fait les mêmes.

Le goût du français, Onésime l’avait certainement, mais il était tout aussi certain qu’il aimait profondément les langues en général, ce qui le dédouane d’un nationalisme étroit. Polyglotte, passionné de linguistique et de poésie, il parlait allemand et admirait certains de ses grands auteurs. Il en allait de même de l’espagnol, au point que Blasco Ibánez écrira : « Onésime est un vrai espagnol ». Mais c’est surtout le portugais qu’il affectionnait, tout particulièrement la poésie de Camoens (Camões) dont il pouvait réciter de mémoire de très longs passages. Onésime était aussi un latiniste passionné, qui aurait aimé voir le latin acquérir un statut de langue internationale effective. Les autres langues romanes lui étaient donc accessibles. Toutefois, dans le cas de l’occitan, son attitude était ambigüe. S’il connaissait cette langue qui avait baigné les régions de sa jeunesse, et s’il n’hésitait pas à en vanter la richesse lexicale, notamment en rapport à un français trop châtié, il lui contestait tout avenir : « L’Occitanie se meurt et pourtant sa langue fut flexible, gracieuse, harmonieuse, et comme dorée de soleil avant d’être disloquée en charabias sans nombre, de plus en plus ébréchés, émoussés, francisés »31. En dévalorisant ces « patois », il ne différait pas de la volonté majoritaire en France de privilégier le français comme langue officielle. Mais il le faisait en montrant un mépris auquel n’avaient pas nécessairement recours d’autres Français, tel Jules Verne qui jetait sur ces patois un regard géographique nettement plus bienveillant (cf. chapitre précédent). Favoriser à ce point le français consistait, pour Onésime Reclus, à lui donner une chance de survie dans le monde, la faiblesse relative du nombre de ses locuteurs l’inquiétant au plus haut point. En cela, il partageait l’inquiétude, qui allait en croissant au XIXe siècle, pour les conséquences de l’effondrement de la natalité en France – inquiétude sur laquelle s’arrêtera le chapitre suivant.

S’il avait des préjugés vis-à-vis de certaines catégories de population française, ils sont perceptibles plutôt à propos des Juifs et, paradoxalement, des Protestants. Dans le premier cas, on sait que cela correspondait à un sentiment relativement répandu à l’époque. Quoique reprenant le stéréotype de la priorité donnée à l’argent par les Juifs, le manque de sympathie d’Onésime reposait essentiellement sur ses interrogations quant à leur degré d’adhésion à la nation si celle-ci était menacée. Mais c’est plutôt, renforçant par là le paradoxe, aux Protestants qu’il faisait le reproche de l’amour de l’argent32. Et pas seulement. Car cela allait de pair avec la place « démesurée » qu’ils occupaient dans le pays, leur croissante germanomanie ou anglomanie, leur tendance aux divisions religieuses et surtout leur infécondité. De fait, pour lui, « la prospérité a gâté les protestants ». Pensant notamment à sa propre origine familiale, Onésime regrettait donc que les hautes valeurs morales qui guidaient les conduites se soient perdues au profit de « l’arrivisme », du pouvoir de l’argent. Déception donc vis-à-vis des protestants de la part d’un géographe au soir de sa vie, qui s’inquiétait de la survie d’une civilisation d’expression française.

Avec sa tenue vestimentaire caractéristique, avec ses facéties, avec son engagement pour la géographie de la France et de ses colonies, Onésime Reclus était une figure bien connue à Paris. Avec ses habitudes, comme sa partie de manille qu’il aimait jouer les après-midi au célèbre Café d’Harcourt, à côté de la Sorbonne, où les clients, en majorité des étudiants, créaient une atmosphère éminemment gaie et vivante. Les photographes Nadar33 et Eugène Pirou recueilleront plusieurs portraits d’Onésime qui, par ailleurs, était invité à des réceptions littéraires ou musicales. La notoriété publique du géographe fut accompagnée d’une reconnaissance des associations géographiques. Ainsi récolta-t-il de son vivant de nombreux prix et médailles d’honneur, comme celle allouée en 1899 par la Société de Géographie commerciale de Paris – dont il n’était pas sociétaire, contrairement à plusieurs membres de sa famille34. C’était pour la réédition sous un nouveau titre – Le plus beau royaume sous le ciel – de son ouvrage En France : « Le livre est, d’un bout à l’autre, un chant de gloire, un hymne, de 850 pages d’un texte très serré. L’érudition s’y teinte de poésie ; la géographie minutieuse y fraternise avec le transport lyrique ; la précision de la statistique y coudoie la vision fantastique. C’est vraiment beau, et, en somme, moins fatiguant qu’on ne le pourrait imaginer » 35.

Mais cette reconnaissance, c’est surtout celle du Touring Club de France qui la montre : membre éminent de son Comité des Sites et Monuments pittoresques36, Onésime fut chargé de rédiger les notices introductives des 30 volumes de la publication À la France, sites et monuments parus de 1900 à 1906. Son goût pour l’appréciation des paysages et sa connaissance fine des chemins de France justifièrent pleinement l’appel que le Touring Club lui fit (voir chapitre 5 ci-après). Ajoutant à sa notoriété, et toujours pour le Touring Club de France, Onésime Reclus rédigea un Manuel de l’Eau, distribué gratuitement à près de 50 000 exemplaires dans les établissements d’enseignement primaire37. Cet ouvrage, qui faisait suite dans la même collection au Manuel de l’Arbre de l’inspecteur des Eaux et Forêts Émile Cardot, reçut alors, unanimement, un avis laudateur, des géographes38 aux « pédagogues »39 en passant par les forestiers : « On y sent la foi non pas qui soulève les montagnes, mais qui dans la circonstance voudrait au contraire les laisser à leur place. Il n’y a pas de conviction plus éloquente que la sienne, plus persuasive aussi. Il n’écrit pas, il prêche, il est orateur, il est poète encore. Sa prose est prestigieuse. Et s’il fait aimer l’eau à notre jeunesse, il lui fait aimer aussi quelque chose d’admirable, la langue, notre belle langue française maniée par un merveilleux artisan de style »40.

Conclusion

Onésime Reclus était un géographe qui vivait de sa plume. En dehors des institutions universitaires, il produisit une géographie particulière, celle d’un publiciste, souvent à caractère propagandiste, mais toujours bien informée par ses données statistiques et par la connaissance détaillée des paysages. D’une écriture enlevée, ses textes allaient d’une remarquable capacité de transmettre les émotions dans le milieu naturel à l’exposition rationnelle d’arguments géopolitiques.

Rien de très particulier dans la jeunesse d’Onésime Reclus ne semblait annoncer l’originale association étroite qu’il bâtit entre géographie et francophonie. Mais il a été possible, rétrospectivement, d’y discerner des germes de ses idées et de ses actions. À ce premier pôle, familial, du cercle d’affinité qui accompagna son itinéraire intellectuel, deux autres ont joué un grand rôle : la focalisation sur la géographie et sur le mouvement colonial. Ainsi, quoique veillant jalousement – et facétieusement – à sa liberté personnelle, Onésime n’était pas isolé. Peu intéressé par la politique, voire hostile, indifférent aux institutions, il fut en capacité d’interagir avec un large spectre politique. Et ce, ne serait-ce que dans sa fratrie où il réussit à maintenir de bonnes relations entre ses frères ainés, anarchistes, et ses frères cadets, conservateurs et nationalistes. Mais ses relations se tissèrent plutôt avec des personnalités à dominante athée et pro-coloniale. Au moyen de ses écrits géographiques, son idéal politique était d’instruire le plus grand nombre sur son milieu et ses conditions pour que l’humanité devienne maître de son destin. Pour les gens attachés à l’usage de la langue française, c’était un défi quasi existentiel.

Notes

- Sur la notion de cercle d’affinité, voir Vincent Berdoulay, La formation de l’école française de géographie (1870-1914), 3e éd. rev., Paris, Éd. du CTHS, 2008, p. 141-153.

- Pour plus de détails sur la vie d’Onésime Reclus, nous renvoyons au livre de Gérard Fauconnier, Le génie des frères Reclus : Onésime Reclus (1837-1916), Orthez, Éd. Gascogne, 2017. Riche d’informations, cet ouvrage cite malheureusement peu ses sources, ce qui rend difficile de clarifier les différences existantes avec d’autres écrits biographiques, parmi lesquels nous avons particulièrement utilisé les témoignages fournis par le fils d’Onésime et par son gendre, ainsi que par Vicente Blasco Ibáñez : « Onésime Reclus, 1837-1916 » (avant-propos biographique non signé mais rédigé par Maurice Reclus et Gustave Fréjaville), p. 1-59 de Onésime Reclus, Un grand destin commence, Paris, La Renaissance du Livre, 1917 ; Vicente Blasco Ibáñez, Présentation des frères Reclus en Prologue à Onésime Reclus, Novísima Geografía Universal, Madrid, Editorial Española-Americana, 1906, Vol. 1 (version revue et traduite de La Terre à vol d’oiseau et de deux volumes de la Nouvelle Géographie universelle d’Élisée Reclus). Voir aussi Roger Gonot, « Onésime Reclus », Les amis de Sainte-Foy et sa région, 1997, n° 1, p. 33-53.

- Christophe Brun (collab. Federico Ferretti), « Une chronologie familiale : sa vie, ses voyages, ses écrits, ses ascendants, ses collatéraux, les descendants, leurs écrits, sa postérité, 1796-2015. Tableaux généalogiques, documents, cartes », 2015 https://hal.science/hal-01146464 ; Hélène Sarrazin, Élisée Reclus ou la passion du monde, Paris, La Découverte, 1985. Voir aussi la biographie érudite de Gary Dunbar, Élisée Reclus. Historian of nature, Hamden (Connecticut), Archon Books, 1978.

- C’est très visible dans leur correspondance à propos d’Élisée (par exemple quand Loïs essaye – en vain – d’obtenir de Armand qu’il écrive à Élisée pendant son emprisonnement). Voir Gabrielle Cadier-Rey et Danièle Provain, Lettres de Zéline Reclus à son fils Armand (1867-1874), Pau, Centre d’étude du protestantisme béarnais, 2012 ; Gabrielle Cadier-Rey (collab. Philippe Chareyre), Armand Reclus. Lettres de ses sœurs (1868-1874), Pau, Centre d’étude du protestantisme béarnais, 2015 ; Gabrielle Cadier-Rey et Rachel et Philippe Chareyre, Loïs Reclus. Correspondance (1854-1876), Pau, Centre d’étude du protestantisme béarnais, 2020.

- Cf. la lettre de 1858 où son père implore les frères aînés, chez qui Onésime loge, pour qu’ils le ramènent aux études (extrait reproduit dans Gabrielle Cadier-Rey, « Le pasteur Jacques Reclus [1796-1882]) en quelques lettres », Bulletin de la Société de l’Histoire du protestantisme français, vol. 159, 2013, p. 199-212.

- Paul Laffitte, « M. Édouard Charton », Le Tour du Monde, premier semestre 1890, p. 220-224 (p. 222).

- « Exploration de la Haute-Asie par les frères de Schlagintweit, 1854-1857 », traduction inédite de l’allemand par Onésime Reclus, Le Tour du Monde, deuxième semestre, 1866, p. 193-208.

- Géographie, Paris, Éd. L. Mulo, 1869 (plusieurs éditions révisées ultérieurement).

- R. Marzac, pour Le Figaro, en traça un portrait très conservateur en ces termes : « Onésime Reclus est patriote, patriote ardent, quasi chauvin. Il se moque même de la forme du gouvernement pourvu que la patrie soit glorieuse. […] Il redoutait que la République, tant désirée par ses frères, n’apportât dans le pays plus de trouble que de prospérité. Il professait au fond le respect des gouvernements forts. » R. Marzac, « Les Reclus », Le Figaro, 30 juillet 1894.

- Comme l’exprime un des nombreux témoignages : « Onésime Reclus était légendaire à Paris comme en province pour son veston démocratique, son tricot de laine, sa chemise sans faux-col ni cravate, sa grande barbe de patriarche et surtout son béret, un large béret bleu (…) », cité par R. Gonot, op. cit., p. 38.

- Élisée reconnaissait avec modestie les limites de son action : « Révolutionnaire par principe, par tradition, par solidarité, je ne m’occupe que d’une manière très indirecte des choses de la révolution », cité p. 107 de Paul Reclus, Les frères Élie et Élisée Reclus, ou du protestantisme à l’anarchie, Paris, Les Amis d’Élisée Reclus, 1964.

- Arthur de Claparède, « Nécrologie – Vivien de Saint-Martin », Le Globe, Revue genevoise de géographie, t. 36, 1897, p. 73-75 (p. 74).

- Louis Rousselet, préface datée du 15 mars 1895 du Nouveau Dictionnaire de géographie universelle, Paris, Hachette, t. 1, p. III.

- Cf. Jean-Yves Puyo, « Utopian and developmental Mediterranean spaces: the example of the Inland Sea of Martins, Lavigne, Roudaire et al. (1869-1892) », dans Rubén C. Lois-González (dir.), Geographies of Mediterranean Europe, Cham, Springer Geography, 2020, p. 181-200.

- « Le fonds des voyages est aujourd’hui malheureusement presque épuisé et il serait d’une grande importance qu’il pût être reconstitué sous la forme d’un capital assez important pour rester comme une fondation dont le revenu serait affecté aux voyages. » Jules Gros, « La Société de Géographie », Bulletin de la Société de Géographie, sixième série, t. 9, janvier-juin 1875, p. 522- 531 (p. 529).

- Bulletin de la Société de Géographie, sixième série, t. 7, janvier-juin 1874, p. 106.

- Bulletin de la Société de Géographie, sixième série, t. 9, janvier-juin 1875, p. 327.

- Cf. Gérard Fauconnier, Panama. Armand Reclus et le canal des deux océans, Anglet, Atlantica, 2004.

- Pour leur place dans le mouvement colonial, voir V. Berdoulay, op. cit., p. 45-75.

- Anonyme, « La Petite Vache – le rendez-vous des explorateurs du monde entier », Le Matin, 17 octobre 1887.

- Jean Frollo, « Un nid d’explorateurs », Le Petit Parisien, 2 décembre 1882.

- « Autrefois, j’ai connu ce temps, lorsqu’il y avait peu de colonies, quand c’était la période héroïque, on pouvait compter les coloniaux. Une douzaine d’Asiatiques, une demi-douzaine d’Africains. Rarement plus. C’était Ballay, Mizon, de Brazza, à la “Petite Vache”, la gargote célèbre de la rive gauche. » Jean Hess, « Les coloniaux à Paris », Le Figaro, 26 juin 1901. Cf. l’ouvrage d’Henri Malo, À l’enseigne de la Petite Vache – où l’avenir de l’Empire colonial se jouait dans un café, Bordeaux, Elytis, 2009 (première édition, 1946), 175 p.

- Jean Frollo, « Un nid d’explorateurs », op. cit.

- Anonyme, « La Petite Vache – le rendez-vous des explorateurs du monde entier », op. cit.

- « Dans les pays les plus extravagants, au diable, on connaît fort bien cette Petite Vache, qui a reçu tant de voyageurs célèbres, car chez le roi de Makoko, comme aux bords du Guyavare, dans les rencontres d’explorateurs européens, il a été porté plus d’un énergique toast, plein d’une gaité mélancolique, à la prospérité de la lointaine et calme Petite Vache, ce port rêvé, pendant les nuits de bivouacs, dans les forêts vierges où il était si doux de songer aux joyeuses tablées de la rue Mazarine ! ». Jean Frollo, « Un nid d’explorateurs », op. cit.

- « On ne sait pas encore très bien la géographie dans nos lycées de jeunes-filles. Grâce à nos coloniaux, on commence à la connaître beaucoup mieux à Montmartre. » Jean Hess, « Les coloniaux à Paris », op. cit.

- On aurait pu, par exemple, fort bien imaginer son adhésion au Syndicat de la Presse Coloniale, créé en 1885 et rassemblant alors pas moins de 62 journaux de France et des colonies françaises. Nemo, « Le syndicat de la presse coloniale française et des journaux français publiés à l’étranger », dans J. Charles Roux (dir.), Le ministère des Colonies à l’exposition universelle de 1900, Paris, publication de l’Exposition, 1900, p. 811.

- Julie d’Andurain, « “Le parti colonial” à travers ses revues. Une culture de propagande ? », Clio@Thémis, n° 12, 2017, p. 2 [en ligne] https://journals.openedition.org/cliothemis/927 [consulté le 06/02/2025].

- Voir Berdoulay, op. cit. et O. Soubeyran, Imaginaire, science et discipline, Paris, L’Harmattan, 1997.

- Complémentarité bien repérée à propos de Foncin par Noriyuki Nishiyama, « Pierre Foncin, fondateur de l’Alliance française, et l’enseignement de la géographie au service de la diffusion du français au XIXe siècle », Revue japonaise de didactique du français, vol. 4, n° 2, 2009, p. 69-84.

- Cité dans R. Gonot, op. cit., p. 49.

- Onésime Reclus, « Les protestants en France », La Revue, 1-12-1911, p. 308-328.

- Gérard Fauconnier avance le fait que Nadar aurait été un grand ami des frères Reclus, formant « certainement » Armand Reclus à la pratique photographique. Gérald Fauconnier, Panama – Armand Reclus et le canal des deux Océans, Anglet, Atlantica, 2004, p. 184.

- Cf. l’hommage rendu par cette même Société de Géographie à Onésime, après son décès : « M. Onésime Reclus était un des plus anciens collègues, et notre Société était fière de compter parmi ses membres plusieurs représentants de son illustre famille. Trois nous ont déjà quittés, et il est allé rejoindre à son tour ses frères regrettés Élisée, Élie et Paul Reclus. Seul, M. Armand Reclus nous reste et nous lui exprimons ainsi qu’aux enfants de M. Onésime Reclus, nos vives condoléances dans ce deuil qui atteint si profondément notre Société de Géographie Commerciale ». Paul Labbé, « Onésime Reclus », Bulletin de la Société de Géographie Commerciale de Paris, t. 34, 1916, p. 380.

- Auguste Moireau, « Les médailles de 1899 – rapport fait au nom de la commission spéciale », Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Paris, t. 22, 1900, p. 109-139 (p. 116).

- C’est sous ce « titre » qu’il participa par exemple au Congrès forestier international tenu à Paris en 1913, où son ouvrage Le Manuel de l’eau fut évoqué à l’occasion d’une communication donnée par M. de Peyrelongue (Touring-Club de France, Compte rendu des travaux du Congrès forestier international tenu à Paris du 16 au 20 juin 1913, Paris, éditions du TCF, 1913 p. 710 et 723).

- Onésime Reclus, Le Manuel de l’Eau, suite et complément du Manuel de l’Arbre, pour servir à l’enseignement sylvo-pastoral dans les écoles, Paris, Touring Club de France, 1908, 102 p.

- « Dans ce “poème” de l’eau, Mr Onésime Reclus personnifie les divonnes, sorgues, bouillidours, bramabiaux,… métamorphoses à chaque étape de leur vie ; ici mystérieux, babillards ; là turbulents, furieux ; souvent “stupides, détraqués, empoisonneurs”, destructeurs de vies et de cités qu’ils ont pour mission d’engendrer et de développer. » Lucien-Albert Fabre, « Manuel de l’eau (etc.) par Onésime Reclus », Annales de géographie, t. 18, n° 101, 1908, p. 34.

- « Tout prend de l’animation et les aventures de la goutte d’eau, qui inspireront sans doute de sérieuses méditations, resteront gravées dans l’esprit de ceux à qui l’âge interdit encore les réflexions prolongées. On se sent gagné par l’enthousiasme qui inspire l’auteur et l’on ne résiste pas au désir d’“entonner” avec lui “le double hosanna” qu’il souhaite à “l’humanité future” : “Gloire à l’Arbre, gloire à l’Eau” », Élicio Colin, « Manuel de l’Eau, suite et complément du Manuel de l’Arbre, pour servir à l’enseignement sylvo-pastoral dans les écoles, par Onésime Reclus », La revue pédagogique, t. 54, janvier-juin 1909, p. 296-299 (p. 298).

- J. Madelin, « Le Manuel de l’Eau, suite et complément du Manuel de l’Arbre », Revue des Eaux et Forêts, janvier 1909, p. 23-24 (p. 24).