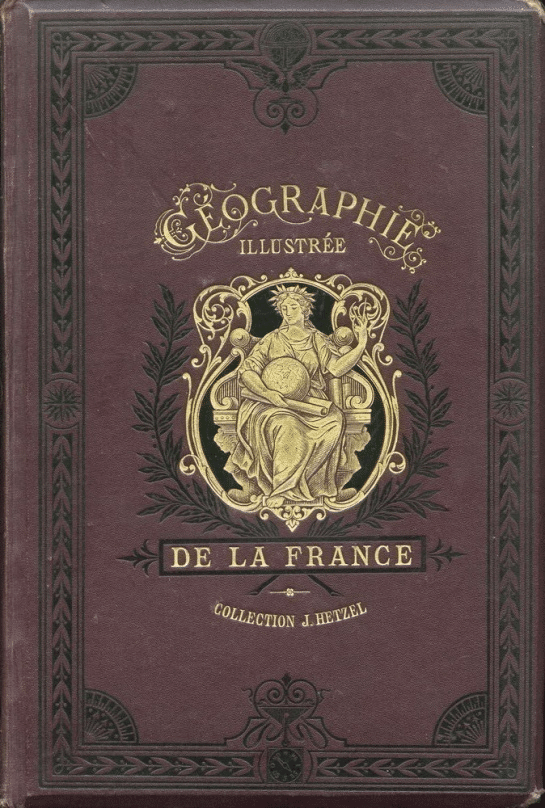

Mondialement connu pour la série de ses Voyages extraordinaires, Jules Verne (1828-1905) l’est beaucoup moins pour sa Géographie illustrée de la France et de ses colonies (1867-1868 ; ci-après Géographie)1.

Initiée par l’historien et géographe Théophile Lavallée (1804-1867) qui en a rédigé (et signé) l’introduction générale, mais trop malade pour achever son œuvre, l’ouvrage est repris par le romancier français, à la demande de son éditeur, Pierre-Jules Hetzel.

Ce dernier, dans un avertissement au lecteur, justifie son choix en expliquant que

M. Jules Verne qui s’est fait un renom de géographe dans ses excellents livres de

voyages, abandonnant cette fois les domaines d’imagination, où il a si rapidement

passé maître, pour celui de la réalité la plus stricte, s’est chargé de la description

de chaque département. Situation, limites, aspect général, orographie, hydrographie, climat, superficie,

population, agriculture, mines, carrières, industrie, commerce, routes, canaux, chemins

de fer, histoire, hommes célèbres, divisions administratives, description des chefs-lieux de département, d’arrondissement, de canton et des principales communes2, telle sera la série des études que comprendra chaque département.

M. Jules Verne, il serait superflu de le dire, a puisé aux sources les plus récentes,

aux statistiques les plus nouvelles, au recensement de 1866 imprimé au Bulletin des Lois, pour faire de cette publication un ouvrage essentiellement moderne d’une certitude

et d’une précision qui ne laisseront rien à regretter3.

Le romancier éprouve un plaisir non dissimulé face à cet exercice inattendu d’écriture géographique. Deux lettres, adressées l’une à son père et l’autre à son éditeur, à un an d’intervalle, témoignent de cet enthousiasme sincère :

Je travaille comme un forçat, imagine-toi, mon cher père, que je fais un dictionnaire !

Oui, un dictionnaire sérieux !! C’est une Géographie de la France illustrée. Un département par livraison de 10ces. Une affaire en un mot. C’est Théophile Lavallée

qui avait commencé l’ouvrage. Il avait fait l’introduction. Mais il est mourant, et

j’ai accepté de continuer l’affaire qui ne sera signée que de moi, sauf ladite introduction.

Du reste, cela ne m’ennuie pas. Je pense avoir le temps de faire, néanmoins, le 1er volume du Voyage sous les Océans, dont le plan est entièrement terminé, et qui sera réellement merveilleux4.

Je travaille comme un bien heureux. Je mords dur à la Géographie de la France, et vrai, cela m’amuse beaucoup à faire. Vous ne me croyez peut-être pas, mais c’est

la vérité. Je me passionne comme pour un roman, ni plus ni moins. Je vous dirai que

je fais cela avec un soin extrême, beaucoup plus de soin, entre nous, que le brave

homme qui travaillait pour Lavallée. Je trouve que celui-là gagnait lestement son

argent, car la plupart du temps, il se bornait à copier le MalteBrun5 (sic). Moi, je ne copie pas du tout, et même, je refais les passages copiés, pour ne point

donner prise à la malignité publique6.

Si la Géographie de Jules Verne ne rivalise pas scientifiquement avec les différentes Géographies universelles publiées durant cette période, elle offre néanmoins une photographie précise de la situation, notamment, des langues régionales pratiquées en France à cette époque. Alors que la langue française est parlée dans de nombreuses régions du monde, celle-ci demeure encore inégalement employée et maîtrisée au sein même du territoire français. Or cette situation, loin d’être paradoxale, est décrite à de nombreuses reprises dans l’ouvrage de Jules Verne dont nous préciserons les sources que ce dernier a utilisées. Une francophonie se dessine en creux dans cette Géographie.

La situation des langues de France au XIXe siècle : nulle langue n’est prophétesse en son pays

Dès l’Introduction générale Théophile Lavallée fait un constat majeur sur la situation des langues de France au XIXe siècle :

La langue française est, comme la nation, née des idiomes celtique, romain et germanique. Perfectionnée constamment depuis son origine, et principalement depuis le commencement du dix-septième siècle, elle est devenue la première des langues modernes, celle de la diplomatie et des classes élevées chez tous les peuples ; mais si elle est parlée partout, jusqu’en Orient, elle est loin d’être d’un usage général dans toute la France. Six millions de Français parlent environ 30 patois dérivés des deux anciennes langues du moyen âge, la langue d’Oc et la langue d’Oïl7.

Or ce constat de Lavallée correspond exactement à celui que fait l’Abbé Grégoire, soixante-dix ans plus tôt, lors de la Révolution française :

[…] ainsi disparaîtront insensiblement les jargons locaux, les patois de six millions de Français qui ne parlent pas la langue nationale8.

La langue française a conquis l’estime de l’Europe, et depuis un siècle elle y est

classique […] Nous n’avons plus de provinces, et nous avons encore environ trente patois qui en rappellent les noms. Peut-être n’est-il pas inutile d’en faire l’énumération :

le bas-breton, le normand, le picard, le rouchi ou wallon, le flamand, le champenois,

le messin, le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, le lyonnais,

le dauphinois, l’auvergnat, le poitevin, le limousin, le picard, le provençal, le

languedocien, le velayen, le catalan, le béarnais, le basque, le rouergat et le gascon ;

ce dernier seul est parlé sur une surface de 60 lieues en tout sens. Au nombre des

patois, on doit placer encore l’italien de la Corse, des Alpes-Maritimes, et l’allemand

des Haut et Bas-Rhin, parce que ces deux idiomes y sont très dégénérés9.

Comme l’ont confirmé de nombreuses enquêtes et études10, loin d’avoir éradiqué les « patois », la Révolution française et le XIXe siècle voient ces derniers survivre, toujours et encore, dans les quatre coins du pays. Le temps et les différents régimes politiques qui se sont succédé en France n’ont pas mis fin à ces « jargons locaux », comme l’espérait ardemment l’Abbé Grégoire. Si bien que, lorsque Jules Verne publie son ouvrage, la France est encore une mosaïque linguistique et culturelle où chaque département abrite parfois en son sein les vestiges d’une époque incomplètement révolue, celle de l’Ancien Régime.

Jules Verne, « romancier-géographe » : des Voyages extraordinaires à la Géographie illustrée de la France et de ses colonies

Outre sa Géographie, Jules Verne est l’auteur d’une Découverte de la terre : Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs (publiée en 1880 par Hetzel)11. Le romancier français est incontestablement passionné par la géographie et l’histoire des hommes qui ont contribué à mieux la découvrir, la faire connaître :

On m’a souvent demandé d’où m’est venue l’idée d’écrire ce qu’on peut appeler, faute d’un meilleur terme, des romans scientifiques. […] je me suis toujours attaché à l’étude de la géographie, comme d’autres pour l’histoire ou les recherches historiques. Je crois vraiment que c’est ma passion des cartes et des grands explorateurs du monde entier qui m’a amené à rédiger le premier de ma longue série de romans géographiques12.

Le contrat que lui fixe son éditeur est d’ailleurs explicite sur la dimension géographique des Voyages extraordinaires. Ces derniers doivent en effet « résumer toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques amassées par la science moderne et [de] refaire, sous la forme attrayante qui lui est propre [à l’auteur], l’histoire de l’univers » (Hetzel, 1867, p. II). Le romancier ne cessera d’ailleurs par la suite de répéter que son projet romanesque est de « dépeindre la terre » en écrivant des « romans géographiques » afin de composer une véritable « géographie universelle pittoresque »13.

Jules Verne puise l’essentiel de la matière géographique de ses romans dans les récits d’explorateurs de son époque, les Géographies universelles (particulièrement celle d’Élisée Reclus) et les bulletins de la Société de Géographie (de Paris) dont il est membre depuis 186514. Il est considéré par ses contemporains comme un « romancier-géographe », auteur de Voyages extraordinaires qui articulent tous le passage d’une géographie du réel vers une géographie plus imaginaire15 : « M. Jules Verne, l’ingénieux romancier-géographe qui, avant d’entrer dans le domaine de la fiction, a su prouver, par son Histoire des voyages, qu’il est aussi un savant géographe »16.

Qu’elle soit réelle ou imaginaire, scientifique ou fictive, la géographie occupe donc une place centrale dans la vie et l’œuvre du romancier français. Or, comme nous allons le voir maintenant, la géographie est au service ici d’un système de représentation que le romancier convoque dans les descriptions qu’il réalise des populations de chaque département.

Les langues régionales en France au XIXe siècle : une géographie linguistique

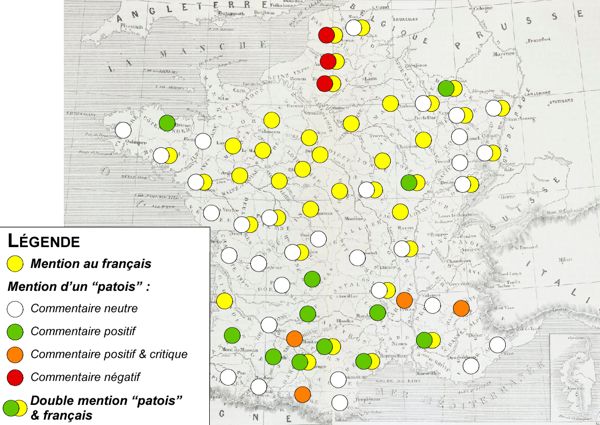

Sur les 89 départements que compte alors la France et que présente la Géographie, 52 font l’objet d’une mention relative à la présence, en leur sein, d’un « patois », « idiome », « langage » ou « dialecte » régional. Le vocable le plus employé pour qualifier ces langues régionales est celui de « patois » (36 occurrences17), loin devant « idiome » (15 occurrences), « langage » (10 occurrences) et « dialecte » (6 occurrences).

Dans presque deux-tiers des cas (32), ces mentions sont neutres : elles ne font l’objet d’aucun commentaire (qu’il soit positif ou négatif). Sur les 20 départements restants, nous pouvons relever trois niveaux de commentaires : uniquement positifs (13), à la fois positifs et critiques (ou négatifs ; 4) et extrêmement négatifs (3). (Cf. Annexe, en fin de chapitre).

Dans ses commentaires uniquement positifs, usant d’adjectifs qualificatifs mélioratifs, Jules Verne décrit le plus souvent le « patois » parlé dans le département comme étant « gracieux » (6 occurrences), « énergique » (5 occurrences), « vif » (4 occurrences), « expressif » (3 occurrences), et, dans une moindre mesure, « original », « imagé », « fin », « doux » (2 occurrences chacun), « spirituel », « poétique », « riche », « charmant », « précis » (1 occurrence chacun).

Ces adjectifs qualificatifs mélioratifs sont souvent employés dans le cadre d’énumérations, d’accumulations :

Gers : « Le patois des campagnes du Gers […] est énergique, imagé et riche […] » (p. 259).

Lot : « c’est un dialecte vif, énergique, précis » (p. 371).

Lozère : « cet idiome est gracieux, vif et énergique » (p. 387).

Vaucluse : « les campagnards ont conservé une sorte de patois expressif, vif, énergique » (p. 699).

Agissant de la sorte, par l’emploi de ces adjectifs qualificatifs mélioratifs et leur enchaînement, l’auteur réalise des personnifications : les « patois » sont littéralement incarnés, prennent vie, tels des personnes disposant de caractères propres, identifiés et, ici, qualifiés.

Les « patois » parlés dans quatre autres départements font l’objet de commentaires intermédiaires, à la fois positifs et critiques (ou négatifs) :

Alpes-Hautes : « […] on y parle un patois bizarre, mélangé de celte, de grec, de latin, d’italien

et de français » (p. 36).

Ardèche : « Le patois languedocien était autrefois généralement parlé dans les villes comme

dans les campagnes ; depuis la Révolution, l’usage de la langue française s’est répandu

dans les villes, mais avec l’accent méridional, et les campagnes ont obstinément conservé

leur ancien patois » (p. 51).

Ariège : « Dans la plaine, l’Ariégeois se rapproche du Gascon et du Languedocien ; il n’a

plus de caractère tranché et remplace par la finesse et la souplesse les âpres et

franches vertus du montagnard » (p. 67).

Tarn-et-Garonne : « Le patois, usité dans les campagnes, est harmonieux et naïf, très expressif aussi,

et on y trouve un grand nombre de mots d’origine latine ; il participe à la fois des

idiomes gascon et limousin ; il est rude et quelquefois grossier dans les montagnes,

mais agréable, doux et poli dans les régions de l’est et du sud » (p. 683).

Les commentaires critiques tels que « bizarre », « ont obstinément conservé », « caractère tranché », « âpres », « rude », « grossier » sont certes négatifs, péjoratifs, mais ne sont pas du niveau de ceux que réserve Jules Verne à l’égard du « patois picard », comme nous le verrons par la suite. Ce sont surtout les « patois » parlés en montagne qui font ici l’objet des remarques les plus acerbes, ceux parlés dans les campagnes (à l’exception de l’Ardèche) et en plaine bénéficiant, en général, d’une qualification méliorative : « finesse », « souplesse », « harmonieux », « très expressif », « agréable », « doux », « poli ». Ils s’inscrivent, comme nous pouvons le constater, dans la continuité des personnifications réalisées précédemment.

Finalement, c’est au « patois » picard que le romancier réserve ses commentaires les plus durs. Il est décrit dans la Géographie à trois reprises et toujours de la même manière :

Oise : « La langue française est employée dans toutes les villes et les campagnes ; la partie

septentrionale du département se sert encore sur certains points d’un affreux patois

picard, qui tend à disparaître, heureusement » (p. 483).

Pas-de-Calais : « On parle la langue française dans toutes les villes du département, et dans les

campagnes un français affreusement mélangé de patois picard » (p. 498).

Somme : « On parle français dans les principales villes du département, mais les campagnes

emploient toujours l’affreux patois picard, langage grossier et lourd, qui ne saurait

trop tôt disparaître » (p. 666).

La carte suivante permet de localiser les départements bénéficiant d’un commentaire relatif au « patois » parlé en leur sein et de préciser la nature des commentaires réalisés par Jules Verne. Y figurent également les éventuelles mentions relatives à la pratique et à la maîtrise du français dans le département considéré.

Bien que n’habitant pas encore à Amiens (son installation définitive s’y déroule en 1871), Jules Verne connaît cependant la région et la ville en particulier, celle de sa femme. Il a donc été confronté au « patois » picard qui, comme nous pouvons le constater, ne fait pas partie de ses langues régionales préférées… Est-ce son expérience directe avec ce « patois » ou les considérations de son époque qui le conduisent à émettre un tel jugement ? Pour le moment, une chose est certaine : seul le « patois » picard fait l’objet, au sein de l’intégralité de la Géographie, de tels commentaires aussi négatifs, lesquels se traduisent presque invariablement par la formule : « l’affreux patois picard ».

Aux origines de cette géographie linguistique

D’où Jules Verne tire-t-il alors toutes ces informations relatives aux « patois » parlés dans les départements français ? Aurait-il pu mener, par exemple, une enquête ethnolinguistique ? Non. Loin de là. Bien au contraire. Jules Verne s’inspire ici, non pas de l’ouvrage de Malte-Brun, ce dernier ne faisant pas référence aux « patois », mais d’une publication plus ancienne, datant de 1835 et en trois volumes, d’Abel Hugo (1798-1855 ; frère de Victor Hugo) : La France pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France […] avec des notes sur les langues, idiomes et patois […]18.

Le tableau comparatif suivant est édifiant : soit le romancier-géographe reprend, à l’identique mais en modifiant cependant certaines formulations afin de « ne point donner prise à la malignité publique », ce qu’écrit Abel Hugo, soit, parce que ce dernier ne donne aucune d’indication sur tel ou tel « patois » (ce qui est rare), Jules Verne s’inspire des descriptions ethnographiques alors présentes dans le volume utilisé et les calque directement aux « patois ». Le romancier peut dès lors produire quelques lignes de commentaires qui ne figurent pourtant pas dans sa source principale. Or ces procédés, il les connaît par cœur, et pour cause : ce sont exactement ceux qu’il utilise dans l’écriture de ses Voyages extraordinaires.

| Jules Verne (1867-68) : Géographie illustrée de la France et de ses colonies | Abel Hugo (1835) : La France pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France | |

| Landes | « On parle encore, dans les campagnes, un patois gascon qui n’est pas dépourvu de charmes ; il est énergique et gracieux à la fois et se prête facilement à tous les besoins du langage ». | « L’ancien langage gascon, encore employé dans les Landes, est beaucoup plus agréable que le patois moderne en usage dans les départements voisins. Il a de la grâce et de la douceur et se prête également aux façons de parler énergiques ». |

| Gers | « Le patois des campagnes du Gers […] est énergique, imagé et riche […] ». | « L’idiome des habitants du Gers est un mélange de gascon et de languedocien. […] Énergique et riche, il exprime avec finesse toutes les sensations, toutes les idées et leurs nuances […] Il abonde en images et en tours hyperboliques […] ». |

| Lot | « c’est un dialecte vif, énergique, précis ». | « Vif et énergique, il joint la richesse et la flexibilité à la précision ». |

| Lozère | « cet idiome est gracieux, vif et énergique ». | « Il a de la grâce, de la vivacité, et se prête aux façons de parler énergiques et à l’expression des pensées caustiques et spirituelles ». |

| Vaucluse | « les campagnards ont conservé une sorte de patois expressif, vif, énergique ». | « Le patois employé par le peuple des campagnes et des villages, ainsi que par les artisans des villes, est riche et expressif. Les érudits lui donnent une antique origine. Ils vantent sa vivacité et son énergie […] ». |

| Alpes-Hautes | « […] on y parle un patois bizarre, mélangé de celte, de grec, de latin, d’italien et de français ». | « On compte divers dialectes dans le patois des Hautes-Alpes, qui est un mélange assez bizarre de celte, de grec, de latin, d’italien, d’espagnol et de français ». |

| Ardèche | « Le patois languedocien était autrefois généralement parlé dans les villes comme dans les campagnes ; depuis la Révolution, l’usage de la langue française s’est répandu dans les villes, mais avec l’accent méridional, et les campagnes ont obstinément conservé leur ancien patois ». | « Avant la Révolution, on parlait généralement patois dans les villes comme dans les campagnes. L’usage de la langue française s’est depuis répandu rapidement parmi toutes les classes. On ne parle plus patois que dans les campagnes ; néanmoins les habitants des villes ont conservé dans la prononciation du français l’accentuation et les inflexions méridionales ». |

| Ariège | « Dans la plaine, l’Ariégeois se rapproche du Gascon et du Languedocien ; il n’a plus de caractère tranché et remplace par la finesse et la souplesse les âpres et franches vertus du montagnard ». | « Il y a cependant quelques différences notables entre les habitants des montagnes et ceux de la plaine ; les premiers, plus francs, plus ouverts, plus fiers, plus agrestes, moins endurants, plus aguerris, sont aussi plus disposés à résister à l’oppression, de quelque part qu’elle vienne ; les autres ont de la souplesse, de la finesse et plus de civilisation ; ils sont beaucoup moins exercés au travail et moins vigoureux ; mais tous, hommes de la montagne et habitants de la plaine sont d’ailleurs vifs, ingénieux et bons soldats ». |

| Tarn-et-Garonne | « Le patois, usité dans les campagnes, est harmonieux et naïf, très expressif aussi, et on y trouve un grand nombre de mots d’origine latine ; il participe à la fois des idiomes gascon et limousin ; il est rude et quelquefois grossier dans les montagnes, mais agréable, doux et poli dans les régions de l’est et du sud ». | « Le patois en usage dans le pays tient à la fois du gascon et du limousin ; il renferme un grand nombre de mots d’origine latine ; il a de l’harmonie et de la naïveté ; il se prête facilement aux conversations vives et piquantes, et se plie avec bonheur à l’expression de tous les sentiments tendres et affectueux ». |

| Oise | « La langue française est employée dans toutes les villes et les campagnes ; la partie septentrionale du département se sert encore sur certains points d’un affreux patois picard, qui tend à disparaître, heureusement ». | « Le patois picard, autrefois usité dans la partie septentrionale du département, y fait place peu à peu à la langue française ». |

| Pas-de-Calais | « On parle la langue française dans toutes les villes du département, et dans les campagnes un français affreusement mélangé de patois picard ». | « L’idiome généralement usité dans le département est un patois qui se rapproche beaucoup du picard ». |

| Somme | « On parle français dans les principales villes du département, mais les campagnes emploient toujours l’affreux patois picard, langage grossier et lourd, qui ne saurait trop tôt disparaître ». | / |

Prenons ainsi l’exemple de l’Ariège : la « finesse et la souplesse » de l’ariégeois parlé dans les plaines (Jules Verne) fait directement écho à la description réalisée par Abel Hugo des habitants des plaines, lesquels « ont de la souplesse, de la finesse et plus de civilisation » que les habitants de la montagne, décrits comme « plus francs, plus ouverts, plus fiers, plus agrestes, moins endurants, plus aguerris » que les premiers. Le romancier-géographe procède donc ici par analogie, par mimétisme, afin de combler les blancs d’une description linguistique qui lui fait défaut : les caractéristiques ethnographiques servent à produire les descriptions linguistiques.

Une variante de ce procédé d’écriture est illustrée avec l’exemple de « l’affreux patois picard ». En effet, Abel Hugo ne parle pas du « patois » picard pratiqué dans le département de la Somme. Mais il en parle dans les départements voisins, Oise et Pas-de-Calais, en des termes neutres : « Le patois picard, autrefois usité dans la partie septentrionale du département, y fait place peu à peu à la langue française » (Oise) ; « L’idiome généralement usité dans le département est un patois qui se rapproche beaucoup du picard » (Pas-de-Calais). Qu’à cela ne tienne… ! Jules Verne décrit le « patois picard » parlé dans la Somme en reprenant à l’identique les commentaires faits par Abel Hugo (sur sa pratique dans l’Oise et le Pas-de-Calais) mais y en accolant cependant un adjectif qualificatif dépréciatif, extrêmement négatif : « affreux ». Il ne fait alors aucun doute que l’expérience personnelle de l’auteur transparaît clairement ici.

Or l’ouvrage d’Abel Hugo est le dénominateur commun des volumes publiés à la fois par Verne et Malte-Brun car ce dernier reprend, lui-aussi, notamment dans ses descriptions ethnographiques, les commentaires faits par Abel Hugo… Dès lors, quand Jules Verne s’appuie sur l’ouvrage de Malte-Brun pour rédiger ses commentaires (ethnographiques ; cf. ci-après), il ne fait que reprendre un travail de seconde main, la première main étant clairement celle d’Abel Hugo. Tout n’est donc que réécriture et Jules Verne utilise dans sa Géographie finalement les mêmes procédés que ceux qu’il met en œuvre dans l’écriture de ses Voyages extraordinaires : le « plagiat », l’extrapolation, l’interpolation et l’invention19.

Une ethnogéographie de plain-pied dans son époque

La Géographie de Jules Verne, au-delà du caractère « savant » que ce dernier souhaite lui donner en compilant notamment de nombreuses données statistiques, véhicule un certain nombre de stéréotypes, des représentations parfaitement ancrées dans leur époque. L’auteur développe une géographie essentiellement déterministe où les caractéristiques humaines et sociales, les principaux traits de caractère des populations de chaque département sont fortement liés à leur environnement géographique. Deux exemples emblématiques sont révélateurs du biais déterministe de cette géographie : le premier concerne les Landais, le second les Corses.

Les Landais : déterminisme géographique et dialectique centre vs périphérie

Voici la description, peu glorieuse, que Jules Verne fait des Landais :

Les habitants des Landes forment, pour ainsi dire, une race d’hommes à part, que la

stérilité de leur pays, la pénurie de leurs ressources, la misère inhérente à la nature

de cette triste région, a rendus malingres, souffreteux, tristes et mélancoliques.

Que la science et l’industrie parviennent à métamorphoser cette contrée, – et elles

poursuivent cette œuvre d’humanité avec une rare persévérance, – et les générations

landaises, changeant leurs habitudes, modifieront aussi avec le temps leur faible

constitution. Pour la plupart, ces paysans, ces simples colons, qui forment la majeure

partie de la population des Landes, sont nomades ; ils errent dans les plaines avec

de nombreux troupeaux qu’ils surveillent du haut de leurs longues échasses ; ils se

nourrissent d’un pain grossier et d’une rancidité répugnante ; ils vont au loin vendre

les misérables productions de leur industrie, et chercher en échange les objets de

première nécessité qui leur manquent ; leurs maisons, pendant l’hiver, sont glaciales,

à peine fermées par un torchis mal joint, et pour achever de ruiner un tempérament

si éprouvé déjà, ils cherchent trop souvent dans les liqueurs fortes l’oubli momentané

de leurs misères. Ces pauvres gens sont naturellement cupides, avares, routiniers,

apathiques, encore très superstitieux, et l’on comprend qu’ils tiennent peu à cette

vie dont ils ne connaissent que les douleurs.

Cette peinture rapide de l’individu landais, de son existence, de son caractère, de

ses mœurs, ne s’applique qu’à l’habitant des campagnes ; l’habitant des villes jouit

d’une certaine aisance ; il est instruit, hospitalier ; son esprit est original, son

imagination vive ; il est apte au métier des armes et aux rudes travaux du marin ;

les sciences, les arts, les lettres n’ont rien de si délicat qu’il ne puisse comprendre

et s’assimiler ; prévenant, bon, franc, généreux, il a toutes les qualités qui font

l’homme social, et l’on est fondé à croire, qu’avec le bien-être que la civilisation

lui apportera un jour dans ses landes revivifiées, le paysan verra germer en lui,

avec la santé et la force, toutes ces vertus et ces aspirations qui distinguent son

compatriote des villes. On parle encore, dans les campagnes un patois gascon qui n’est

pas dépourvu de charmes ; il est énergique et gracieux à la fois et se prête facilement

à tous les besoins du langage.

Au sein de la Géographie, cette description de la population d’un département est l’une des plus péjoratives, dépréciatives, que nous pouvons trouver, à la fois qualitativement (par l’emploi massif d’adjectifs qualificatifs péjoratifs, très dépréciatifs) et quantitativement (sa longueur unique, exceptionnelle au sein de l’ouvrage). Le déterminisme géographique joue ici à plein régime : c’est le milieu géographique qui conditionne, détermine les caractéristiques humaines et sociales de cette population « à part ». Ne pouvant s’installer en un lieu fixe, se sédentariser, les Landais de la campagne sont par conséquent nomades et vivent dans des conditions d’insalubrité extrêmes. Ce déterminisme géographique s’exprime d’ailleurs clairement au travers de l’emploi de l’adverbe « naturellement » : « Ces pauvres gens sont naturellement cupides, avares, routiniers, apathiques, encore très superstitieux […] ». Mais ce déterminisme ne s’applique qu’à la campagne, insuffisamment touchée par la civilisation.

Inversement, le Landais des villes, lui, bénéficie de considérations plus mélioratives, positives. L’opposition ville vs campagne (centre vs périphérie) y est très nette : « Cette peinture rapide de l’individu landais, de son existence, de son caractère, de ses mœurs, ne s’applique qu’à l’habitant des campagnes ». Le romancier-géographe n’espère désormais plus qu’une chose, que la polarisation de l’espace depuis la ville vers les périphéries permette à la civilisation de faire son œuvre – une forme de colonisation intérieure, en quelque sorte.

D’où Jules Verne tire-t-il ces informations ? Tout simplement de l’ouvrage de Victor-Adolphe Malte-Brun, La France illustrée, dont la première édition date de 1855 et qu’il possède dans sa bibliothèque personnelle20 :

Il faudra bien du temps avant que le Landais ait changé son genre de vie grossier et ce caractère mélancolique et triste, reflet de son triste pays. Nous ne parlons pas ici ni du propriétaire qui vit de ses revenus dans l’aisance, ni du colon propriétaire, sorte de classe intermédiaire, mais du simple colon, qui forme la masse de la population, de cet être malingre qui couche sur la paille ou dans sa charrette, qui se nourrit d’un pain noir de seigle ou de maïs assaisonné de quelques sardines de Galice, et que cette vie malheureuse, aidée quelquefois par l’abus de spiritueux, condamne à ne point vieillir. Obligés d’aller eux-mêmes chercher au loin les objets de consommation qui leur manquent et se défaire de leurs produits, on dirait une peuplade tartare égarée sur les bords de l’Atlantique. On les voit errer dans leurs charriots traînés par des bœufs, portant avec eux leur nourriture et celle de leur attelage. […] Comment ces hommes, pour qui le travail est si peu productif, ne seraient-ils pas avares et intéressés ? Ils sont bons cependant, honnêtes et hospitaliers. Apathiques comme des gens à qui la nature même donne l’exemple de la paresse, s’ils font des lieues entières pour aller le dimanche à l’église, c’est malheureusement quelquefois moins la messe qui les attire que le cabaret, où ils trouvent dans l’ivresse l’oubli de leur misère. Ils tiennent peu à la vie […] Superstitieux comme les pâtres et les peuples primitifs, ils se signent quand le vent gémit dans la bruyère […] Tel est encore, au XIXe siècle, l’état des Landes et du peuple qui les habite21.

Ironie de la situation, rappelons que Jules Verne ne manque pas dans sa correspondance de critiquer Lavallée, reprochant à ce dernier et à celui qui l’aide dans son travail de « se [borner] à copier le MalteBrun ». Or le romancier, s’il ne recopie pas littéralement l’ouvrage de Malte-Brun, s’en inspire cependant très fortement, procédant ici de la même technique d’écriture et de composition que celle qu’il met en œuvre avec ses Voyages extraordinaires. Certes, il réalise des modifications formelles et stylistiques, mais le contenu demeure le même. Jules Verne, comme Théophile Lavallée, reformule donc des passages tirés de l’ouvrage de Victor-Adolphe Malte-Brun, lui-même s’inspirant dans son écriture de textes antérieurs – comme celui d’Abel Hugo – décrivant les Landes et les Landais en ces termes peu valorisants22.

Les Corses : déterminisme géographique et poids de l’histoire familiale

Les Landais (de la campagne) ne sont pas la seule population en France à passer sous les fourches caudines de Jules Verne, lequel s’en prend également aux Corses :

Les Corses, isolés dans leur île, et d’ailleurs peu soucieux d’en sortir, ont conservé en grande partie leurs mœurs primitives ; ils sont restés superstitieux, mais sobres, hospitaliers, dédaigneux d’un confortable que la plupart d’entre eux ne soupçonnent même pas ; leur pauvreté est prudente, et ils ne s’accommoderaient pas de risques à courir pour accroître le peu qu’ils possèdent. Ces particularités s’appliquent surtout à l’habitant des montagnes, qui est paresseux de nature, mais vindicatif à l’excès. On peut compter sur le dévouement, la fidélité, la générosité d’un Corse, sur sa reconnaissance, quand on l’a obligé ; mais, que l’on se garde bien de l’offenser et de toucher surtout à l’honneur de sa famille, car le christianisme n’a pas encore fait germer dans son cœur cette rare et difficile vertu, l’oubli des injures. Cependant, la vendetta, si vivace autrefois, qui a causé tant de meurtres, et dont l’accomplissement se transmettait de père en fils, diminue aux frottements de la civilisation, et l’administration emploie tous ses efforts pour détruire ces sanguinaires coutumes si invétérées au cœur de ces insulaires (p. 163).

Ici aussi le romancier-géographe s’inspire de La France illustrée de Victor-Adolphe Malte-Brun, lequel décrit les Corses en ces termes :

La Corse, considérée en bloc, est à peu près telle qu’elle sortit des mains du créateur. La physionomie générale de l’île a quelque chose de si sauvage qu’on dirait, à la vérité, que les Corses ont toujours à peu près vécu seuls. À part quelques modifications, en effet, introduites dans les villes, et par-ci par-là dans les campagnes, vous trouverez chez les habitants la même manière de penser, de voir et d’agir qui caractérise les peuples au berceau. […] Les superstitions les plus incroyables ont un empire prodigieux sur les esprits. […] Cela nous amène à dire un mot de la sobriété du Corse. […] Contents de peu et facilement satisfaits eu égard à la nourriture et à l’aisance, ils n’ont que dédain pour tout ce qui se rattache au confortable. […] Pauvres, ils ont peur de compromettre leur modeste avoir dans des entreprises de quelque nature qu’elles soient. […] L’oisiveté a rendu le Corse joueur, et non seulement il aime à jouer aux cartes surtout, mais il est vindicatif à l’excès. […] De là toutes ces vengeances, ces vendetta horribles qui déciment les familles, jettent partout le deuil et l’effroi, et font souvent d’un hameau un véritable cimetière. […] Les Corses sont dévoués jusqu’à la mort quand ils aiment ; ils sont généreux, francs et plus fidèles à leur promesse qu’on ne l’est ailleurs à la foi du serment (p. 14-16).

Les Corses, comme les Landais de la campagne, sont donc victimes d’un déterminisme géographique marqué (une insularité qui ne favorise guère la pénétration de la civilisation dans l’île) et, également, du poids de leur histoire familiale. Or ces descriptions ethnographiques, particulièrement négatives, conduisent les deux auteurs, et plus particulièrement Jules Verne s’agissant de notre analyse, à proposer finalement une forme de géographie ethnoculturelle, laquelle offre néanmoins un aperçu de la situation de la France telle que perçue à cette époque.

Conclusion

Jules Verne, romancier-géographe, désireux de composer une véritable Géographie digne de ce nom et susceptible de le légitimer encore plus dans le champ de la géographie, à la fois scientifique et romanesque, est ainsi l’auteur d’un ouvrage scientifique à vocation didactique. De plain-pied dans son époque, l’auteur des Voyages extraordinaires emprunte une grande partie des connaissances qu’il transmet à La France illustrée de Victor-Adolphe Malte-Brun et à La France pittoresque d’Abel Hugo. Or il est intéressant de constater que son travail d’écriture est ici très proche de celui qu’il met en œuvre lors de la composition de ses Voyages extraordinaires : s’il ne recopie pas directement Malte-Brun ou Abel Hugo – comme il le précise dans sa correspondance – il s’en inspire cependant à un tel point que, parfois, son écriture relève davantage de ce que nous appelons aujourd’hui le « plagiat » que de la création réelle. Mais cette pratique est courante à l’époque. Nous ne devons donc pas la juger à l’aune de notre XXIe siècle.

Dès lors, si les dernières données statistiques sont parfaitement incorporées dans le volume vernien, les commentaires et autres descriptions sur les populations de chaque département ne se renouvellent guère : les mêmes clichés sont reproduits à l’identique. Nous avons affaire à une ethnographie qui véhicule les stéréotypes d’une époque, procédant généralement d’un déterminisme géographique opposant souvent la ville à la campagne et à la montagne.

Le romancier-géographe constate, notamment, que le français est parlé partout dans les villes alors que les « patois », « idiomes » et autres « dialectes » régionaux restent d’usage dans les campagnes. Cependant, les commentaires à leur égard ne sont que rarement très péjoratifs, dépréciatifs, le plus critiqué étant le « patois picard » que n’affectionne absolument pas celui qui pourtant passera le restant de sa vie à Amiens.

Cette Géographie dessine finalement une forme de francophonie en creux procédant d’une ethnographie de plain-pied dans son époque, à l’image de son auteur. Agissant de la sorte, Jules Verne est alors le vecteur de la transmission d’un savoir géographique centré sur la France, lui qui fait pourtant évoluer, quasi systématiquement, ses personnages au-delà des frontières du pays. L’exotisme que le romancier-géographe met en scène dans ses romans trouve finalement ici une déclinaison inattendue au travers de ces différentes parties d’une France qui, si elle rayonne alors internationalement grâce à sa langue, éprouve néanmoins encore de nombreuses difficultés à la faire vivre partout au sein de son territoire.

Clin d’œil de l’histoire, en 1884, avec Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan, Armand Colin et bien d’autres, Jules Verne fera partie des membres du conseil d’administration de l’Alliance Française de Paris, association ayant pour objet la « propagation de la langue française dans les colonies et à l’étranger »23. Un romancier-géographe n’écrivant et ne parlant que le français, auteur de romans alors déjà traduits dans de très nombreux pays, ne pouvait qu’accompagner cette entreprise nouvelle, lui l’auteur de cette inattendue et surprenante Géographie illustrée de la France et de ses colonies.

Annexe

Tableau de commentaires relatifs aux « patois » parlés dans les départements français (Jules Verne, Géographie illustrée de la France et de ses colonies)

| Département | Commentaire | Page |

|---|---|---|

| Alpes-Hautes | « […] on y parle un patois bizarre, mélangé de celte, de grec, de latin, d’italien et de français. » | p. 36 |

| Alpes-Maritimes | « Le langage est un patois mi-provençal, mi-italien. » | p. 43 |

| Ardèche | « Le patois languedocien était autrefois généralement parlé dans les villes comme dans les campagnes ; depuis la Révolution, l’usage de la langue française s’est répandu dans les villes, mais avec l’accent méridional, et les campagnes ont obstinément conservé leur ancien patois. » | p. 51 |

| Ariège | « Dans la plaine, l’Ariégeois se rapproche du Gascon et du Languedocien ; il n’a plus de caractère tranché et remplace par la finesse et la souplesse les âpres et franches vertus du montagnard. » | p. 67 |

| Aude | « Le languedocien est parlé à l’O. du département ; au S.-E. domine le catalan ; là, comme aux Pyrénées-Orientales, le type espagnol est fortement accusé dans la population. » | p. 83 |

| Charente | « […] ils parlent encore un patois formé de deux vieux idiomes : ce qui s’explique par la situation du département de la Charente sur l’ancienne limite qui séparait le pays de la langue d’Oïl du pays de la langue d’Oc. » | p. 131 |

| Charente-Inférieure | « Leur langage se rapproche beaucoup de la langue d’Oïl dont il dérive évidemment, mais il emprunte volontiers quelques-unes de ses expressions au vieux celtique et à la langue anglaise. » | p. 139 |

| Cher | « La langue française est usuelle dans tout le département ; elle est parlée presque sans accent dans les villages comme dans les villes, et avec une correction remarquable. » | p. 147 |

| Corrèze | « Le fonds du patois de la Corrèze, c’est la langue limousine, un idiome gracieux et naïf dont les tournures rappellent singulièrement les formes du langage catalan. » | p. 155 |

| Côte-d’Or | « La langue nationale est purement parlée dans les diverses parties la Bourgogne ; mais, cependant, certaines campagnes ont conservé un patois original et spirituel, dans lequel furent écrits de vieux noëls bourguignons qui ont eu jadis une grande vogue en France. » | p. 171 |

| Côtes-du-Nord | « Mais ce qui distingue essentiellement le paysan breton, et par conséquent celui des Côtes-du-Nord, c’est son langage spécial. Le bas breton, le Brezonecq, qui doit être l’ancien celtique, ressemble au gaël d’Irlande et à l’erse de l’Écosse ; il est surtout parlé dans les arrondissements de Guingamp et de Lannion, et dans une portion de ceux de Loudéac et de Saint-Brieuc ; il se divise en quatre dialectes principaux, dont les mots diffèrent surtout par leur prononciation, mais assez cependant pour qu’un natif de Tréguier ne puisse comprendre un habitant du Cornouailles. Le bas breton est une langue très pure, probablement une langue mère, dont les adjectifs sont invariables et qui n’a qu’un seul genre, mais pleine de tours poétiques et de circonlocutions gracieuses ; il a produit plusieurs ballades historiques, des chansons chères au cœur de tout Armoricain, et quelques poèmes fort appréciés des philologues. » | p. 179 |

| Creuse | « Quant au patois des paysans, c’est un dialecte de la langue limousine. » | p. 187 |

| Dordogne | « C’est en se rapprochant du Limousin, dans la partie N.-E., que son amabilité, son affabilité et sa politesse se développent plus particulièrement, et c’est là surtout que se parle le patois limousin. » | p. 195 |

| Doubs | « La langue française est parlée dans toute les villes, mais avec un accent un peu lourd et une prononciation traînante. Dans les campagnes, on se sert encore d’un certain patois qui paraît dériver de l’ancienne langue gauloise. » | p. 203 |

| Drôme | « Les Dauphinois ont pris aux Provençaux la facilité d’élocution, la phraséologie, l’abondance de gestes et l’éloquence naturelle qui les distingue. Leur langage tient le milieu entre celui de la Provence et du Haut-Dauphiné ; il est moins latin que le premier, moins celtique que le second, et forme plusieurs dialectes. » | p. 211 |

| Eure-et-Loir | « A vrai dire, il n’existe aucun patois dans les campagnes du département ; à part quelques tours particuliers, quelques locutions vicieuses, la langue française est parlée purement sur tous les points du territoire. » | p. 227 |

| Finistère | « La majorité des habitants parle le bas-breton. » | p. 235 |

| Garonne-Haute | « La langue française est parlée dans toutes les villes du département. Le patois qui forme le fond du langage des campagnes est vif, gracieux, et suivant la région où on l’emploie, il participe de l’idiome béarnais ou de l’idiome languedocien. » | p. 251 |

| Gers | « Le patois des campagnes du Gers est mélangé de gascon et de languedocien, mais avec une dose gasconne plus accentuée ; il est énergique, imagé et riche surtout en onomatopées bizarres. » | p. 259 |

| Gironde | « Le français se parle couramment dans les villes et les campagnes, mais avec une sorte de zézaiement et un accent auquel on ne saurait se tromper. » | p. 267 |

| Hérault | « La langue française se popularise de plus en plus dans les campagnes, et elle finira par absorber un charmant patois qui se parle aux environs de Montpellier, et dont l’accent et la tournure sont empreints d’une grâce toute italienne. » | p. 275 |

| Ille-et-Vilaine | « Le patois du département se parle principalement sur les côtes, où il est mêlé de mots celtiques. » | p. 282 |

| Indre | « La langue française est assez purement parlée dans le département. » | p. 291 |

| Indre-et-Loire | « C’est en même temps le pays du beau langage, qui est parlé sans accent, avec une admirable pureté, et c’est là que pourrait se revivifier la langue nationale, si les excès du néologisme moderne l’entraînaient jamais à sa perte. » | p. 299 |

| Landes | « On parle encore, dans les campagnes un patois gascon qui n’est pas dépourvu de charmes ; il est énergique et gracieux à la fois et se prête facilement à tous les besoins du langage. » | p. 323 |

| Loire-Haute | « La langue française est employée dans toutes les villes du département ; mais les campagnes ont conservé un patois qui dérive du languedocien, et qui, suivant le pays, se rapproche tantôt de l’idiome du Gévaudan, tantôt de celui de l’Auvergne. » | p. 347 |

| Loire-Inférieure | « On parle français dans toutes les villes du département avec un accent un peu chantant qui fait aisément reconnaître l’habitant de la Loire-Inférieure ; le bas-breton est principalement employé dans tout l’O. des arrondissements de Nantes et de Savenay. » | p. 354-355 |

| Loiret | « La langue française est purement et correctement parlée dans tout le département du Loiret. » | p. 363 |

| Loir-et-Cher | « La langue française est parlée dans ce département avec une pureté presque égale à celle de la Touraine. » | p. 331 |

| Lot | « Le patois en usage dans les campagnes du Lot dérive de la langue limousine ; c’est un dialecte, vif, énergique, précis, qui tend à disparaître sous l’influence de la langue française. » | p. 371 |

| Lot-et-Garonne | « On parle dans le département du Lot-et-Garonne un patois qui dérive du dialecte limousin, comme celui du Lot. » | p. 379 |

| Lozère | « On parle dans les campagnes de la Lozère un patois mélangé d’auvergnat et de languedocien, où apparaissent fréquemment des expressions espagnoles ; cet idiome est gracieux, vif et énergique. » | p. 387 |

| Maine-et-Loire | « La langue française est généralement employée dans les villes et les campagnes. » | p. 394 |

| Marne | « La langue française est parlée couramment dans les villes et les campagnes. » | p. 411 |

| Marne-Haute | « La langue française est généralement employée dans les villes et les campagnes de la Haute-Marne. » | p. 419 |

| Mayenne | « La langue française est généralement en usage dans les villes et les villages du département. » | p. 427 |

| Meurthe | « Les habitants des villes parlent un français assez pur, mais avec un accent cadencé. Dans l’arrondissement de Sarrebourg, la langue est un fort mauvais allemand, que l’on comprend peu, même en Allemagne. Quant aux patois des campagnes, il se rapproche du latin des vieux romains, au dire des philologues, et ces savants prétendent même qu’il est antérieur à la langue latine, laquelle se serait enrichie de ses principales locutions. » | p. 435 |

| Meuse | « La langue française est généralement employée dans les villes, mais les campagnards se servent encore d’un patois que l’on croit être l’ancien idiome de la Gaule, et qui se rapproche du latin de la Rome primitive. » | p. 443 |

| Morbihan | « La langue française est généralement employée dans les grands centres du département ; mais les campagnes ont conservé l’usage du Bas-breton, langue primitive, qui s’est encore conservée dans toute sa pureté celtique. » | p. 450 |

| Moselle | « Le français est généralement parlé dans les villes et les campagnes, même dans les portions du département qui confinent à l’Allemagne, mais il est souvent mélangé du patois messin qui est fort original. » | p. 458 |

| Nièvre | « La langue française est généralement parlée dans les villes et les campagnes, mais les montagnards ont conservé l’usage d’un patois particulier et mixte, qui n’est ni l’auvergnat ni le limousin. » | p. 467 |

| Nord | « La langue flamande est en usage dans les arrondissements de la frontière, et la française est employée dans la plupart des villes et des villages. » | p. 474 |

| Oise | « La langue française est employée dans toutes les villes et les campagnes ; la partie septentrionale du département se sert encore sur certains points d’un affreux patois picard, qui tend à disparaître, heureusement. » | p. 483 |

| Orne | « La langue française est d’un usage général dans le département, mais elle y est parlée avec un accent normand très reconnaissable. » | p. 491 |

| Pas-de-Calais | « On parle la langue française dans toutes les villes du département, et dans les campagnes un français affreusement mélangé de patois picard. » | p. 498 |

| Puy-de-Dôme | « Le patois du Puy-de-Dôme et du Cantal est l’auvergnat. » | p. 507 |

| Pyrénées (Basses-) | « Entre la langue parlée par ces deux races, les différences sont également notables ; l’idiome béarnais est un mélange de celte, de latin et d’espagnol, tandis que le basque est une langue mère qui dérive du phénicien. » | p. 515 |

| Pyrénées | « L’idiome employé par les habitants est très imagé ; ses expressions sont souvent empruntées au latin, à l’italien, à l’espagnol, à l’anglais même, et mélangées de mots celtiques, transmis sans doute par les Visigoths ; il se prête à toutes les finesses, comme à toutes les exagérations du langage. » | p. 523 |

| (Hautes-) | ||

| Pyrénées-Orientales | « Le principal idiome du département est le Catalan, qui est très ancien, et même antérieur au latin ; c’est évidemment une dérivation des langues romanes, qui furent parlées d’abord par tous les peuples de l’Occident. » | p. 531 |

| Rhin (Bas-) | « On parle allemand dans la région qui confine au Rhin ; le français est généralement employé dans les grands centres, et le patois lorrain est en usage dans les montagnes. » | p. 538-539 |

| Rhin (Haut-) | « Le dialecte allemand est souvent employé sur la frontière orientale du département, et le patois lorrain est plus particulièrement en usage dans les montagnes des Vosges. » | p. 547 |

| Rhône | « On parle la langue française dans toutes les villes et les villages du département du Rhône, avec quelques idiotismes particuliers qui ne sont pas sans énergie et sans originalité. Cependant, les habitants des campagnes se servent encore d’un idiome particulier, que ses formes grammaticales et l’emploi de divers mots semblent faire dériver de la langue romane ; ce n’est pas absolument le languedocien, mais un patois qui s’en rapproche, et dont l’usage est fréquent dans la partie méridionale du département. » | p. 556 |

| Saône-et-Loire | « La langue française est généralement en usage dans les villes et les campagnes du département. » | p. 579 |

| Saône-Haute | « On parle dans les campagnes du département un idiome franc-comtois, évidemment dérivé de l’ancienne langue celtique. » | p. 571 |

| Sarthe | « La langue française est généralement et purement parlée dans les villes ; les campagnards n’ont pas de patois, à proprement dire, mais leur accent est assez désagréable, et ils mélangent fréquemment le français de mots particuliers au pays. » | p. 587 |

| Seine-et-Marne | « La langue française est parlée dans toutes les villes et tous les villages du département. » | p. 642 |

| Sèvres (Deux-) | « On parle dans les campagnes du département un patois poitevin, qui dérive évidemment de l’ancienne langue aquitanique ou limousine et qui est souvent mélangé de mots anglais et espagnols. Le français est employé dans toutes les villes du département. » | p. 659 |

| Somme | « On parle français dans les principales villes du département, mais les campagnes emploient toujours l’affreux patois picard, langage grossier et lourd, qui ne saurait trop tôt disparaître. » | p. 666 |

| Tarn | « Le français est généralement parlé par la population des villes, mais le peuple des campagnes emploie un idiome expressif, mêlé de mots de toute provenance, et qui par sa douceur se rapproche du langage du bas Languedoc. » | p. 675 |

| Tarn-et-Garonne | « Le patois, usité dans les campagnes, est harmonieux et naïf, très expressif aussi, et on y trouve un grand nombre de mots d’origine latine ; il participe à la fois des idiomes gascon et limousin ; il est rude et quelquefois grossier dans les montagnes, mais agréable, doux et poli dans les régions de l’est et du sud. » | p. 683 |

| Var | « L’idiome employé dans les campagnes du département du Var est le provençal ou langue romane, qui est la langue celtique modifiée par l’apport des Romains et de tous les barbares qui occupèrent le pays, c’est-à-dire que les locutions mauresques, aragonaises, italiennes ou espagnoles y apparaissent fréquemment. » | p. 691 |

| Vaucluse | « On parle français dans toutes les villes du département, et les campagnards ont conservé une sorte de patois expressif, vif, énergique, différent du languedocien et du provençal, et qui doit avoir une très ancienne origine. » | p. 699 |

| Vendée | « Le patois en usage dans le département de la Vendée n’est pas très distinct du français, mais il emploie assez fréquemment un certain nombre de vieux mots de la langue nationale. » | p. 707 |

| Vienne | « Le patois poitevin est en usage dans tout le département de la Vienne ; il dérive de la langue aquitaine, et il est fréquemment mélangé de mots espagnols et italiens. La langue française est parlée assez correctement dans les villes du département. » | p. 715 |

| Vienne-Haute | « Les habitants des campagnes emploient un patois qui approche beaucoup de la langue limousine pure, et le français est parlé dans toutes les villes du département. » | p. 723 |

| Vosges | « Le patois, en usage dans les campagnes des Vosges, est mélangé d’alsacien et de lorrain ; il paraît avoir une origine, fort ancienne et varie notablement avec les différentes régions du département. » | p. 731 |

| Yonne | « On parle français dans toutes les villes et les campagnes du département ; seulement, les paysans emploient encore quelques tournures de phrase et certains mots empruntés à l’idiome bourguignon. » | p. 738 |

Notes

- Jules Verne, Géographie illustrée de la France et de ses colonies, Paris, Hetzel, 1867-1868, 768 p.

- Les italiques dans les textes cités ici sont toujours ceux des auteurs.

- Hetzel, in Jules Verne, Géographie illustrée de la France et de ses colonies, Paris, Hetzel, 1867-1868, p. IV. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6567060h/f14.item.texteImage

- Lettre de Jules Verne à son père (29 janvier 1866). Voyage sous les Océans est le titre initial de Vingt mille lieues sous les mers. Olivier Dumas, Jules Verne, Lyon, La Manufacture, 1988, p. 430.

- Géographe et cartographe français (1816-1889).

- Lettre de Jules Verne à Pierre-Jules Hetzel (29 janvier 1867).

- Nous soulignons (ici, et par la suite). Lavallée, in Jules Verne, Géographie illustrée de la France et de ses colonies, op. cit., p. 3 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6567060h/f31.item.texteImage.

- Abbé Grégoire, Rapport à la Convention, 30 juillet 1793, [s. p.].

- Abbé Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française, 1794, [s. p.].

- Eugen Weber, La Fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, 1870-1914, Paris, Fayard, 1983. Voir aussi l’estimation et l’avis d’Onésime Reclus ci-après (chapitre 5 surtout).

- Cet ouvrage est co-écrit par Gabriel Macé. Il est composé de trois tomes :

– Tome 1 : Les Premiers explorateurs (1870 ; 2 volumes)

– Tome 2 : Les Navigateurs du XVIIIe siècle (1879 ; 2 volumes)

– Tome 3 : Les Voyageurs du XIXe siècle (1880 ; 2 volumes). - Daniel Compère et Jean-Michel Margot, Entretiens avec Jules Verne, 1873-1905, Genève, Slatkine, 1998, p. 101.

- Ibid., p. 92, 101 et 123.

- Lionel Dupuy, « Jules Verne et la géographie française de la deuxième moitié du XIXe siècle », Annales de géographie, vol. 3 (n° 679), 2011, p. 225-245.

- Lionel Dupuy, « Les Voyages extraordinaires de Jules Verne ou le roman géographique au XIXe siècle », Annales de géographie, vol. s2 (n° 690), 2013, p. 139 et suivantes.

- « Séance générale du 12 octobre 1887 », in Bulletin de la Société royale de Géographie d’Anvers, Tome XII, 1er fascicule, Anvers, s. n., 1887-1888, p. 49.

- Deux occurrences supplémentaires concernent des départements (Eure-et-Loir et Sarthe) où il est remarqué qu’aucun « patois » n’est parlé dans les campagnes.

- https://www.google.fr/books/edition/France_pittoresque/xysbAAAAYAAJ

- Dupuy Lionel, « L’imaginaire géographique au cœur d’un Voyage extraordinaire », Géographie et cultures, vol. 75, 2010, p. 175-188 : http://journals.openedition.org/gc/1654.

- Dehs Volker, « La bibliothèque de Jules et Michel Verne », Verniana, vol. 3, 2010-2011, p. 51-118 : http://www.verniana.org/volumes/03/HTML/Bibliotheque.html.

- Victor-Adolphe Malte-Brun et Auguste-Henri Dufour, « Landes », in La France illustrée. Géographie, histoire, administration et statistique, Paris, Gustave Barba, 1855, vol. 1, p. 6.

- Julien Aldhuy, « La transformation des Landes de Gascogne (XVIIIe-XIXe), de la mise en valeur comme colonisation intérieure ? », Confins, vol. 8, 2010 : http://journals.openedition.org/confins/6351.

- Chaubet François, « L’Alliance française ou la diplomatie de la langue (1883-1914) », Revue historique, vol. 4, n° 632, 2004, p. 763-785 : https://www.cairn.info/revue-historique-2004-4-page-763.htm.