La notion de contemporain, thématique centrale de cet ouvrage collectif, est généralement comprise d’un point de vue temporel. Dans ce cadre, elle renvoie à la co-émergence de faits, évènements, situations au même moment ou à une même époque, ou bien, plus généralement, à ce qui se passe à l’époque actuelle, en opposition à ce qui s’est déjà passé, qui est révolu ou bien ce qui est en attente d’advenir et qui n’est pas encore actuel. Mais, cet actuel n’est pas du tout évident et possède une dimension obscure qui ne peut être comprise qu’en le mettant en relation avec d’autres temps, d’autres époques. En d’autres termes, il s’agit d’interpréter les éléments de l’époque actuelle comme « les indices ou la signature » de quelque chose d’archaïque, d’originaire, qui perce dans le présent entendu comme un devenir historique non encore vécu (Agamben, 2008, p. 33).

Néanmoins, par rapport à l’expérience intersubjective, le contemporain semble également s’inscrire dans l’espace, notamment l’espace perçu. Lorsqu’on se place du point de vue d’un récepteur qui observe des inscriptions ou autres éléments graphiques, ce qui apparait à celui-ci comme contemporain, c’est l’éventuelle superposition ou contiguïté de ces derniers sur le même support. Ce phénomène apparaît comme évident dans les artéfacts produits à plusieurs mains que sont les écrits juridiques (Fraenkel, 2006) ainsi que dans les écritures exposées n’émanant pas d’une autorité établie – par exemple, Les écrits de Septembre (Fraenkel, 2002) produits par la citoyenneté new-yorkaise à la suite de l’effondrement des tours jumelles. L’espace dédié fourni par la mairie pendant quatre semaines a contribué à la montée d’une fièvre scripturaire où le faire ensemble a largement dépassé l’organisation linéaire et hiérarchique du média écrit (ibid., p. 64).

Notre contribution vise à explorer l’aspect spatial du contemporain, en prenant l’exemple d’écrits exposés qui n’émanent pas de l’autorisation d’une autorité ou qui sont produits par cette dernière en vue de réguler la vie du corps social. Nous focalisons l’attention sur des écritures urbaines qui s’opposent au monopole exercé par l’État sur la muraille1 et le mobilier urbain en les investissant de façon anonyme. Ce faisant, soit les scripteurs critiquent l’ordre établi de la société ou de ses valeurs, soit ils appellent les non-scripteurs à se rallier à eux et à leur visée insurrectionnelle. Dans le contexte de la contestation nationale portée par les Gilets jaunes, il nous a semblé intéressant de prendre en compte le contenu et le contexte des messages adressés aux instances (pouvoir politique, pouvoir économique, entreprises) autant que les injonctions faites au tout venant pour se rassembler autour d’un ressenti partagé (Bulot, 2007).

Les questions auxquelles nous répondons dans la suite de cet article sont : comment ces écritures urbaines anonymes, par définition éphémères, parviennent-elles à créer un nouvel espace de valeurs collectives ? Qu’est-ce qui contribue à réaliser leur force performative ? Pour cela, nous nous sommes penchés sur un corpus de graffitis des Gilets jaunes à partir de deux approches différentes. Il s’agit d’une analyse sémiotique de leur support (Fontanille, 2007) et de l’étude de leur ancrage langagier (Ducrot, 2009). Par ce croisement de regards, nous montrons comment la contiguïté et l’interaction entre écritures et supports réalisent une visée communicationnelle qui coïncide avec un geste d’appropriation de l’espace urbain.

Corpus et méthode : récit d’une « mini investigation » sur le contemporain

La problématique sous-jacente à toute recherche a une genèse qui, selon les cas, peut être imposée, à la faveur d’une recherche-action, ou bien induite par le hasard de l’actualité ou des rencontres. Notre investigation s’inscrit dans ce deuxième cas. Elle a commencé par le recueil à la volée d’un corpus d’écritures « non licites » laissées par le mouvement des Gilets jaunes lors de leurs manifestations saturnales dans le centre de la ville de Bordeaux.

Ce premier solide empirique a été ensuite alimenté par un deuxième recueil pris sur Internet afin de pouvoir élargir le corpus avec des exemplaires de graffitis et d’écritures « non licites » produits par le même mouvement dans d’autres centres urbains. Par ce double recueil, nous disposions de plus d’une centaine d’exemplaires dont l’homogénéité était garantie par : l’anonymat des scripteurs, l’espace physique de leur inscription (la muraille ou le mobilier urbains), la périodicité de leur production (tous les samedis sur un an et demi), le contexte de leur production (les manifestations récurrentes du même mouvement insurrectionnel).

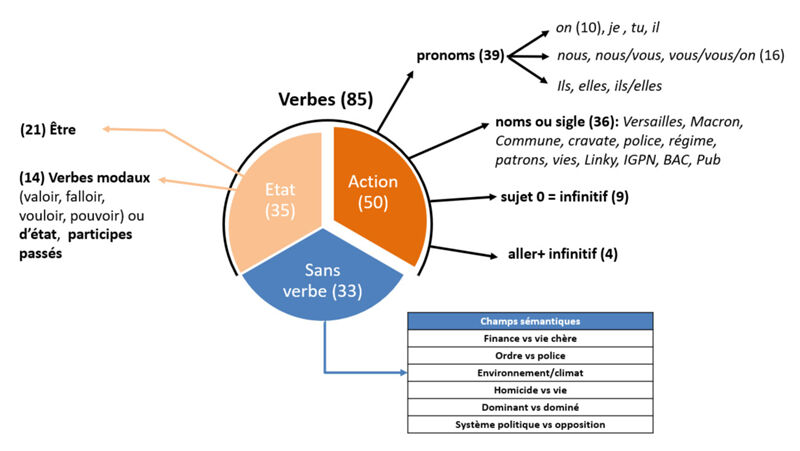

En un deuxième temps, nous avons catégorisé les types de supports « investis » par les Gilets jaunes pour leur inscription ainsi que les formes langagières utilisées (e.g. séquences avec verbe ou sans verbe, types de verbes, de pronoms). Cette double catégorisation nous a permis d’identifier les supports privilégiés par le mouvement des Gilets jaunes ainsi que les expressions les plus récurrentes.

Les deux figures suivantes donnent un aperçu de cette double catégorisation.

| Public | Privé |

| Institutions (mairies, tribunal, etc.) | Vitrines d’entreprises ou magasins |

| Mobilier urbain (transport, voirie, poteaux) | Mobilier de chantier (palissades, blocs) |

| Panneaux d’affichage électoral | |

| Objets « fixes » | Objets « mobiles » |

| Façades, vitrines, poteaux, compteurs, toilettes, poubelles | Poubelles mobiles, panneaux de chantier |

En un troisième temps, à la faveur du lancement de la thématique sur « le contemporain » de l’axe IDEM, nous avons décidé d’approfondir un aspect de cette problématique qui ne semble pas évidente de prime abord. Dans le langage courant, l’interprétation intuitivement privilégiée du terme contemporain le réfère à sa dimension temporelle : soit en considérant la simultanéité de deux ou plusieurs faits, évènements, situations, soit en tenant compte de leur appartenance à l’actualité. Or, ce que notre corpus met en évidence est, souvent, la présence d’une double occupation scripturaire de l’espace offert par le support d’inscription. En ce sens, contemporain devient contigu de deux façons : par la superposition des écritures et par l’appropriation d’un support non dédié à l’inscription anonyme.

Il en résulte une difficulté de rendre compte de la solidarité entre écriture et support par rapport au sens et plus particulièrement par rapport à la performativité de ces écrits – ces derniers captent l’attention des non-scripteurs par un geste d’appropriation d’un espace physique partagé, mais non partageable.

Pour approfondir ce questionnement, nous avons focalisé notre attention sur le message à samedi prochain ♥ que nous avons trouvé inscrit sur différents supports. L’objectif a été d’analyser comment une même expression verbale peut transformer la fonction d’un support et, de façon symétrique, comment ce dernier contribue à l’émergence d’effets de sens différents pour une même séquence verbale.

L’analyse de cette double interaction présuppose une étude des caractéristiques sémiotiques des supports et une étude des caractéristiques lexicales du message à samedi prochain ♥ que nous explicitons ci-après.

Espace public physique et mouvement insurrectionnel

De manière générale, la ville est un espace de sens, de valeurs ; c’est même un lieu de pouvoir dans la mesure où les règles du vivre-ensemble et les institutions qui en sont garantes y sont représentées et communiquent par l’affichage (Merlin et Choay, 1988). Pour questionner les écritures urbaines, notre perspective est de considérer la ville comme un « espace public » physique (Lussault, 2007 ; Paquot, 2009) qui, puisqu’il est accessible à tous, se définit comme un lieu polémique où se confrontent les discours officiels et les opinions des citoyens. Les valeurs « figées » par la culture – qui sont dominantes – y sont constamment soumises à l’actualisation des valeurs par les individus et les collectifs. Ces propriétés de la ville en font non seulement le lieu où adviennent les activités et les représentations sociales, intersubjectives, mais elles la définissent aussi, et surtout, comme l’espace d’émergence de la liberté, voire de la citoyenneté, par la parole – ou dans notre cas l’écriture – publique (Arendt, 1958).

Pour rapporter cette réflexion aux écritures urbaines, il faut rappeler ici que la communication dans l’espace public/commun s’accommode des régimes de dicibilité (pouvoir faire savoir, ne pas pouvoir faire savoir) et de visibilité (pouvoir et/ou devoir voir, devoir ne pas voir) déterminant les pratiques, objets et messages licites ou illicites – qui seront autorisés ou censurés. Cet aspect renvoie directement aux axiologies de la culture et aux moyens de leur renégociation. La muraille et le mobilier urbains livrés aux paroles individuelles et collectives, à leur force performative susceptible de susciter l’adhésion, deviennent les supports, les instruments puis les acteurs (délégués) de l’actualisation des valeurs collectives en donnant corps au dialogue entre le présent et le passé pour façonner un futur commun. Les écritures urbaines jouent à ce titre un rôle épistémique2 puisqu’elles renvoient au rapport entre la société et ses propres signes.

Les manifestations des « Gilets jaunes » qui se sont déroulées en France depuis fin 2019 ont donné lieu à diverses expressions d’un mécontentement à l’encontre de la politique gouvernementale. Au-delà des rassemblements, l’espace public physique est devenu le support du discours des manifestants ou autres mouvements d’opinion opposés aux valeurs défendues ou promues par un ordre socioculturel établi (autorités publiques, stéréotypes culturels) [Chatenet, 2022 ; Manes Gallo, 2022]. En ce sens, les travaux de Provenzano (2015 et 2018) ont non seulement montré que les mouvements contestataires se constituent généralement en détournant, en s’appropriant les supports censés légitimer le pouvoir dans l’espace public ; ils suggèrent surtout que ces collectifs deviennent des sujets politiques ou politisés au travers des opérations sémiotiques qui réorganisent les signifiants et signifiés de l’espace de communication partagé (Provenzano, 2015, § 3).

Nous proposons donc d’approcher le contemporain du point de vue de l’espace au travers des actes d’énonciation effectués dans l’espace public physique, par des messages écrits et le choix des supports pour leur inscription. L’objectif est de montrer comment cette appropriation de l’espace public physique comporte un double niveau de sens : la transformation de la fonction du support par le contenu de l’écrit et le glissement de la signification de l’écrit par la nature du support choisi.

L’espace public physique comme instance de communication

À la suite de ce qui a été exposé précédemment, nous partageons avec Isaac Joseph (1995) l’idée que l’espace public physique n’est pas passivement partagé, mais s’envisage à la fois comme un lieu de circulation – les citoyens y déambulent au quotidien – et de communication, il est support d’affichages officiels (de la part des services publics) ou non (affichage sauvage, graffitis, etc.).

L’expérience ordinaire d’un espace public nous oblige […] à ne pas dissocier espace de circulation et espace de communication. Une gare, une station de métro, un marché sont réputés accessibles non seulement par leurs qualités architecturales, mais par leur capacité à articuler des visibilités et des énoncés. Ce qui est pris en compte dans cette qualification, c’est l’offre de déplacements, de cheminements ou de mouvements, mais aussi les « prises » disponibles pour l’usager ou le passant, prises qui tiennent aux signes et à leur disposition dans l’espace, aux annonces, aux invites ou aux interdits qu’ils perçoivent dans le cours de leur activité ordinaire. (Joseph, 1995, p. 13)

Dans cette perspective et du fait de la possibilité de mouvement, la ville apparait comme un espace en trois dimensions (largeur, hauteur, profondeur) offrant à l’observateur un ensemble de surfaces – constitutives du paysage urbain – qui sont autant de potentiels lieux d’écriture. Cela laisse penser que les écritures urbaines exploitent non seulement le support, mais qu’elles vont le modifier en l’intégrant dans une stratégie discursive. Cette dimension stratégique – centrale – est soulignée par Fraenkel qui, en reprenant un terme de Corbier (1987), qualifie les écritures urbaines d’« écritures exposées » :

Textes, quels qu’ils soient, officiels ou privés, gravés ou affichés, sur une large variété de supports de façon à être lus ou à pouvoir être lus par tous, dans les endroits les plus divers de l’espace urbain et de ses prolongements naturels – les routes par exemple. (Corbier, 1987, p. 30, dans Fraenkel, 1994, p. 102)

D’un point de vue sémiotique, il est possible d’affirmer que l’espace urbain est un lieu stratégique de communication dans lequel un ensemble d’instances (individuelles, collectives, institutions, citoyens) vont chercher à rendre visibles leurs messages. L’acte primaire d’appropriation de la muraille disponible, c’est-à-dire de « prise de possession » (Basso, 2018) par les subjectivités des écritures engagées (contestataires ou politiques), instaure une scène énonciative articulant un pouvoir-observer (voir) et un faire-savoir (Fontanille, 2008). La conséquence est de permettre, d’une part, un réglage de l’accessibilité3 du texte ou de l’image (de l’affiché) et d’autre part, de l’inscrire dans une situation globale d’affichage.

Ainsi, l’inscription de textes sur les surfaces verticales (murs, poteaux, vitrines, colonnes), à hauteur du regard ou de manière à attirer l’attention, et être lus, suffit à instaurer le simulacre d’une interaction reposant sur la présence matérielle du support. Le rapport de proportion entre les murs des bâtiments (les images qui y figurent) et l’humain introduit un corps à corps modulé par un effet de présence. Cet effet de présence, entendu comme l’être là d’un objet affectant le corps sensible d’un sujet observateur et/ou participant (Greimas, 1979 ; Fontanille, 1999 ; Beyaert-Geslin, 2017) implique que « les murs “parlent”, “communiquent”, […] se dotent d’une performativité en agissant sur l’observateur et renforcent les effets produits par les textes eux-mêmes. » (Chatenet, 2022).

Nous observerons comment ce phénomène s’est à la fois manifesté et constitué au travers de l’ensemble des marques (textes, dessins, ratures, etc.) laissées sur les bâtiments et le mobilier urbain. Autrement dit, comment la force performative des écritures contestataires construit le lien social en opérant un simulacre de dialogue entre les « scripteurs », les « observateurs » et les instances-lieux-support. Le terme instance-lieu-support mobilisé ici présuppose une adéquation entre le lieu physique (la mairie) et l’institution qui l’habite (le pouvoir politique). Cette dernière apparait selon nous comme la condition d’une situation de « dialogue », entendu au sens d’une structure de la communication mettant en interaction des locuteurs. En effet, un « dialogue » s’instaure dans la mesure où les scripteurs (individuels, collectifs) ne sont plus seulement observateurs destinataires de la communication, de la « parole », des institutions et des marchands, mais eux-mêmes destinateurs en s’adressant à ces instances par l’écriture sur les supports auxquels elles s’identifient. De cette manière, ils se positionnent vis-à-vis des institutions tout en se référant à leur parole – pour les critiquer.

La signification des lieux d’affichage

Les écritures urbaines apparaissent comme le produit d’une pratique signifiante articulant de nombreuses dimensions : du corps de l’observateur-déambulateur, au message inscrit puis à la stratégie de visibilité. Elles nous invitent à adopter une double perspective – à la fois sémiotique et linguistique – qui vise à rendre compte de la synergie déterminée par l’interaction entre l’ancrage langagier du texte et la nature du support.

Partant du même constat lorsqu’il étudie l’affichage, Fontanille propose un modèle sémio-pragmatique articulant l’ensemble de la situation sémiotique, soit la « configuration hétérogène qui rassemble tous les éléments nécessaires à la production et à l’interprétation de la signification d’une interaction sociale » (2007, § 5). Ainsi, l’étude d’une situation d’affichage (ou d’écrits urbains) ne doit pas se limiter à l’image et/ou au texte affiché, mais aussi inclure dans l’analyse : les objets-supports des écritures (mobilier urbain, vitrine, panneau ou poteau), le contexte d’implémentation (la contiguïté avec d’autres objets ou écrits, comment ils se donnent à voir ou lire) et les acteurs (énonciateur, énonciataire, identités).

L’adoption de cette perspective conduit d’abord à examiner les deux dimensions de la situation : 1) la scène d’affichage qui « comprend une ou plusieurs prédications, des actes d’énonciation qui impliquent des rôles actantiels joués entre autres par l’affiche elle-même ou certains de ses éléments, par son support, par des éléments de l’environnement, par le passant observateur, etc. », c’est-à-dire les rôles, les actes, la modalisation, l’énonciation ; 2) la stratégie d’affichage qui comprend « le déploiement figuratif et thématique, spatial et temporel de l’affichage (notamment la deixis), ainsi que toutes les contraintes (modales, isotopiques) issues de l’environnement » (Fontanille, 2008, p.180), c’est-à-dire les stratégies pour attirer l’attention de l’observateur et les tensions avec les autres affichages concomitants. Elle accorde ensuite aux objets-supports un rôle central dans un processus de manipulation reposant sur le réglage, ou l’ajustement, entre les composantes sémiotiques. Les objets-supports jouent non seulement « un rôle dans les actes d’énonciation propres à chaque implantation » (ibid.), mais ils sont aussi « un des éléments essentiels […] des relations stratégiques entre les campagnes concomitantes » (ibid.). Finalement, et c’est un point essentiel pour notre démarche, les éléments convoqués ci-dessus supposent et révèlent la multimodalité et la polysensorialité de la communication urbaine (entre autres) que l’analyse permet d’associer à des effets « pragmatiques » et « énonciatifs ».

De ce point de vue, nous montrerons comment les objets-supports permettent le dialogue entre les acteurs (institutions officielles, enseignes, citoyens, militants) et la construction d’une connivence sociale, ou une opposition insurrectionnelle (militants vs institutions) à travers la construction d’un discours commun dans l’espace public physique.

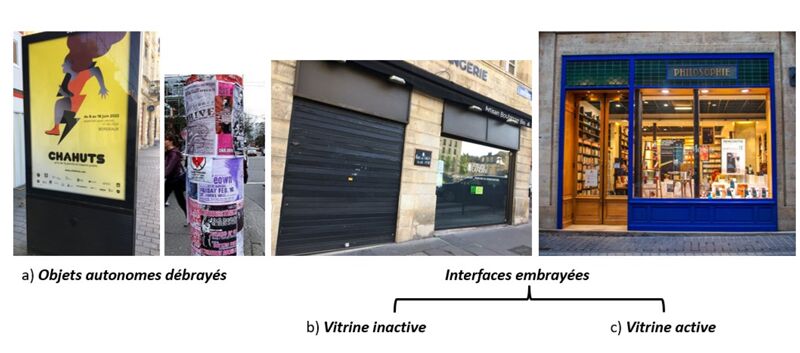

Pour étudier l’affichage, Fontanille distingue les supports autonomes débrayés et les interfaces embrayées4. La différence entre les deux se situe dans le rapport stratégique qu’ils instaurent entre l’espace de lecture et l’espace de réalisation. Les supports autonomes débrayés n’ont « aucun lien perceptible avec le lieu de réalisation » (Fontanille, 2007, § 39), c’est le cas des panneaux sur lesquels les affiches publicitaires invitent à « acheter » dans un magasin qui est « ailleurs » que le lieu d’affichage (fig. 3a). Au contraire, l’interface embrayée correspond à la vitrine du magasin abordée comme « frontière qui sépare l’espace de lecture de l’affiche et l’espace de réalisation » (ibid., § 38). Au sein de cette catégorie, le sémioticien considère d’abord une « vitrine active » qui invite à « acheter » « ici et maintenant » sur le lieu d’affichage même – par exemple, la devanture de la librairie Mollat qui présente des produits que l’on peut y trouver (fig. 3c). Il envisage aussi une « vitrine inactive » – à l’abandon ou en rénovation, ou de manière ponctuelle avec un rideau de métal après fermeture (fig. 3b) – qui, ne pouvant plus assurer le rôle d’interface (promesse-achat), peut devenir support autonome débrayé en proie à l’affichage sauvage, c’est-à-dire des inscriptions événementielles5 fortement marquées par l’actualisation du présent (fig. 3b).

Dans notre cas, ce modèle peut permettre de rendre compte de l’appropriation des vitrines par les manifestants et de la manière dont ils installent un dialogue symbolique, principalement des provocations, avec les institutions ou le système de consommation, dont certaines enseignes ou types de vitrines (les banques, les assurances) sont autant d’avatars qu’il faut chahuter et dénoncer.

Nous avons ainsi observé que les Gilets jaunes opèrent en écrivant sur des vitrines « actives », ce qui a pour effet d’introduire du jeu dans la « sémiose officielle », de resémantiser le contenu et de dialoguer directement avec l’instance que la vitrine représente (enseigne, marque, vendeur…). La figure 4 montre par exemple un magasin de prothèses auditives sur lequel est inscrit « équipez Macron ! ». Les manifestants peuvent aussi inscrire leur message sur des vitrines « inactives », abandonnées ou préalablement neutralisées par un panneau de bois, en conséquence de dommages passés qui ont transformé la vitrine publicitaire transparente en une surface d’expression, à l’instar d’un simple mur de façade. Sur ce point, il est important de considérer que ces surfaces de bois manifestent d’autant plus le conflit de valeur qu’elles supposent l’acte même de dégradation de la vitrine. Le support de bois, devenu surface « neutralisée » est ensuite approprié par une parole figurée par des messages de dénonciation (dialogue avec l’enseigne) ou de ralliement adressé à un observateur.

Par exemple, la figure 5 est une devanture « neutralisée » d’agence immobilière sur laquelle est inscrit : « vous6 pouvez rester fermés, on gère ! ». Enfin, les objets autonomes débrayés, comme les supports publicitaires, les poteaux (fig. 6), sont aussi largement investis par les manifestants et donnent lieu à de nombreux jeux interdiscursifs (Provenzano, 2015, § 2 et § 3) et effets de sens.

En somme, la contestation nous semble reposer sur un « double geste » : 1) d’abord une négation de l’autre (dans notre cas un marchand, le gouvernement), de sa parole ou de sa présence : on neutralise son « plan légitime d’expression » (vitrine, panneau, toute surface utilisée par une institution pour communiquer sur elle-même) en cassant, salissant, ou en effaçant ses messages, images et la séduction de ses discours ; 2) ensuite, on ajoute – ou on substitue – des messages critiques contre les institutions concernées ou bien des invitations à l’action collective. Ce « double geste » opère une modulation entre des objets et textes débrayés (installant un « il », « ailleurs », « alors ») et embrayés (installant un « je », « ici », « maintenant ») qui caractérisent la répulsion (mise à distance, notamment par le « ils » ou « eux ») ou l’adhésion à un sujet collectif (« nous »).

Ces observations permettent de constater, d’une part, comment le contemporain s’inscrit concrètement dans les relations spatiales, dans l’ici, au travers de la contiguïté des supports et des écritures qui permettent, à la fois, la distribution/actualisation des valeurs (notamment antagonistes) et la création des relations sociales, relativement à une certaine temporalité (maintenant). D’autre part, et dans la mesure où les objets-supports jouent un rôle dans la légitimation des participants à la scène – on le voit avec l’affichage public, publicitaire ou institutionnel –, leur détournement devient un point central de la constitution d’un collectif par le biais de l’espace. En effet, le déplacement opéré par la réappropriation de l’affichage légitime par des inscriptions « illicites » critiquant les valeurs dominantes participe, comme le note Fontanille (2007), à une connivence sociale7, c’est-à-dire une complicité et/ou un engagement militant. La reconnaissance des motifs modaux pathémiques et éthiques de la contestation sociale à travers les écritures qui l’énoncent permet de les assumer collectivement. Le collectif, ou une intersubjectivité, émergent au travers de la stratégie discursive : 1) dans les rapports de force, de collusion et d’antagonisme issus des effets rhétoriques produits par les différentes parties de la configuration support-iconotexte qui « luttent » pour la visibilité (voir Chatenet, 2022), et introduisent des contrastes, des oppositions de valeur manifestant le faire-ensemble contre ; 2) puis dans le contenu des écritures-mêmes dont l’efficacité persuasive transforme à son tour le support. Nous allons désormais explorer ce dernier point en nous intéressant à la manière dont les messages inscrits identifient ou situent le locuteur.

L’invitation récurrente

Comme annoncé plus haut, nous avons approfondi l’analyse d’un message en particulier – à samedi prochain ♥ – qui apparaît dans notre corpus sur différents supports. Avant de montrer comment s’installe la synergie entre écrit exposé et support, analysons la signification de ce message hors contexte.

La marque linguistique absente dans à samedi prochain ♥ concerne l’instance qui produit et qui prononce (écrit) le message : qui « dit », s’il n’y a ni prise en charge énonciative, ni signature ? Comme le souligne Ruth Amossy : « Toute prise de parole construit une subjectivité, i.e. une identité discursive, de celui ou celle qui a pris la parole » (2010, p. 184-185), même si cette subjectivité ne se met pas en scène par un je ou un nous. Cette construction identitaire par le discours est toujours en quête d’une efficacité rhétorique pour exercer un effet sur un auditoire destinataire présent ou absent au moment de la production verbale (ibid., p. 210-211).

La préposition à sert généralement à localiser une cible par rapport à un site où le locuteur ou celui/celle qui parle sont présupposés se trouver (e.g. je vais à Paris, je suis à Rome, elle accède à de hautes fonctions, elle s’est accoudée à la fenêtre).

La position du site doit être connue/spécifiée par rapport au savoir partagé des locuteurs. Ce savoir remplit une « fonction de localisation » (Vandeloise, 1986). Dans le cas de à samedi prochain ♥ la localisation se fait par rapport au temps calendaire. Samedi, jour de la semaine, transforme la cible introduite par à en une localisation par rapport au temps. Ceci malgré le fait que dans la séquence, le site ne soit pas marqué et qu’il n’y ait pas de verbe régissant à.

Dans les cas de à samedi prochain on retrouve la dimension télique de la préposition à (Marque-Pucheu, 2008) bien que dans une séquence où le verbe et l’actant soient non marqués, et donc implicites. Généralement la préposition à est associée surtout à des verbes régissant (à deux ou trois actants) qui évoquent le don, la privation (donner, prendre, retirer, accorder…) ou la communication (téléphoner à, bafouiller x à, répliquer x à, dire x à, conseiller à…). Si on s’appuie sur le principe de pertinence de Sperber et Wilson (1995), dans la situation interactionnelle en cours, pour le récepteur, l’inférence moins coûteuse d’un point de vue cognitif convoque un verbe de mise en relation. Il peut imaginer l’existence d’un actant qui dit, communique, écrit « à samedi prochain ».

Une des caractéristiques des salutations de clôture d’une interaction est la fréquence de la préposition à qui permet d’atténuer voire de réparer la rupture, le fait de se congédier de l’interaction en cours : au revoir, à bientôt, à plus tard […], à la prochaine, à l’année prochaine (Kerbrat-Orecchioni, 2007). La préposition à permet d’exprimer l’intention de procrastiner la suite de l’interaction à un temps plus ou moins éloigné (cible) par rapport au moment de la rupture (site). La préposition à ouvre une situation dont l’aboutissement est de se revoir à un moment ultérieur. Ce n’est donc pas un adieu. Dans le cas du message à samedi prochain ♥ ce qui concourt à renforcer cette intention est la signature du message par le dessin du ♥.

En ce sens, la séquence à samedi prochain ♥ appartient plutôt à une stratégie d’irénisation (Bulot, 2007, p. 193-194) visant à survaloriser le groupe ou l’individu scripteur anonyme qui, par ce geste, manifeste une connivence visant à rallier les non-scripteurs, à faire adhérer au mouvement tous ces passants qui lisent son message écrit « non licite ».

La présence de l’adjectif prochain superpose le site non marqué et donc implicite (on suppose que le locuteur écrit un samedi) et la cible à laquelle fait accéder la préposition à c’est-à-dire le nom du jour « samedi ».

Prochain est formé sur l’adjectif proche qui établit une relation transitive statique entre deux entités séparées par une distance que le locuteur considère comme faible. Il n’indique le temps que par rapport à la distance à parcourir, autrement dit, il ne se réfère qu’à une proximité spatiale (Berthonneau, 2002, p. 113). D’après cette auteure, l’adjectif prochain fait intervenir le temps comme dimension fondamentale et s’applique en position postposée8 surtout « aux termes qui structurent l’axe du temps par la répétition à l’infini du même » (ibid., p. 110) et qui dénotent des segments de temps délimités, identifiables par leur place relative dans une séquence. C’est le cas des noms des jours de la semaine, des mois de l’année ou des saisons. Prochain est un adjectif de la deixis temporelle qui est opposée à ce dernier par rapport au moment de son énonciation. Le premier renvoie en effet à un moment « du temps à venir » tandis que le second pointe vers le passé. En ce sens, prochain présuppose l’existence antérieure de l’entité N à laquelle il est associé au moment t0 de l’énonciation et qui est visée après t0 (ibid., p. 114). Par exemple, je descends à la station prochaine présuppose qu’on vient de passer ou qu’on stationne à une station X du métro.

Ce qui nous intéresse particulièrement ici est la post – position de l’adjectif prochain qui en permet une interprétation déictique au sens strict. En visant un temps successif au t0 de son énonciation (dans notre cas de son écriture), à samedi prochain présuppose l’existence antérieure d’un samedi qui constitue la première occurrence de l’entité visée – par exemple, là où s’est déroulée une activité partagée entre le locuteur et l’interlocuteur.

En récapitulant : à samedi prochain ♥ pourrait être paraphrasé par au plaisir de se revoir le samedi qui vient ce qui correspond à la fois à une salutation et aux rendez-vous des Gilets jaunes pendant un an et demi.

L’interaction verbe/support et sa force performative

Partant de la distinction faite précédemment entre situation d’affichage (i.e. les rôles actanciels de ses composants) et stratégie d’affichage (i.e. deixis et contraintes de l’environnement), il reste à analyser, dans le cadre de notre étude de cas, comment support et message définissent les rôles actanciels et contribuent à la mise en œuvre d’une stratégie d’affichage de la part du mouvement insurrectionnel. Notamment, dans une situation d’affichage où la même prise de parole anonyme est inscrite sur un objet débrayé autonome (mais dont le visuel change) et une interface embrayée inactive (cf. fig. 6). En d’autres termes, il s’agit d’expliciter comment la synergie entre message et nature du support installe des jeux discursifs différents.

Oswald Ducrot (1984) remet en cause l’unicité du sujet énonciateur, en distinguant le « sujet parlant » ou sujet empirique extérieur au langage – i.e. des « êtres du monde » qui ne font pas partie du discours – et les instances internes au discours (ibid, p. 199-203). Au sein de ces instances discursives abstraites, Ducrot différencie le « locuteur L » ou être de discours responsable de l’énonciation, du sens de l’énoncé9 et le « locuteur λ ». Dans notre cas, L ne prend pas en charge ce qu’il énonce, formule un au revoir et insère un élément graphique de type affectif en guise de signature. En revanche, le « locuteur λ » est un être de discours, une personne complète, représentation d’un être du monde dans l’énoncé, il est l’origine discursive de l’énoncé, le point de vue qui est montré et pas dit. L’introduction du « locuteur λ » permet d’expliquer la co-existence de plusieurs « locuteurs » dans un même énoncé. Les exemples fournis par Ducrot concernent l’ironie (e. g. « tu as encore oublié tes clés, c’est du joli ! ») qui met en scène une voix différente par rapport à celle qui formule un constat : deux personnes discursives différentes s’expriment dans la même énonciation (ibid., p. 208-212).

Si on applique la distinction de Oswald Ducrot au message analysé, on peut dire qu’un ou plusieurs Gilets jaunes (sujets empiriques anonymes) produisent un contenu verbal (message analysé plus haut). Ce contenu dépend de la mise en forme de la part du « Locuteur L ». Il correspond à un acte de salutations du genre « au revoir » (cf. dimension télique de la préposition à), auquel est associée l’explicitation d’une rencontre qui se répétera (cf. prochain postposer) et une marque graphique de type affectif (le ♥).

Les voix mises en scène (« locuteurs λ ») dans l’énonciation de L dépendent de l’interaction avec le support. Le type de support détermine quelles sont ces voix et contribue ainsi aux glissements de sens du même message. Dans le cas du support 1 (objet débrayé autonome dont le visuel change), les « locuteurs λ » coïncident alternativement avec une très jolie jeune femme et un amateur de hamburgers appétissants. Tandis que dans le cas du support 2 (interface embrayée inactive), il s’agit d’un être discursif, un de nos semblables, doté ou pas du prénom « Jules ».

La contextualisation du même message opérée par ces supports contribue à mettre en scène différents « locuteur(s) λ » et est à l’origine des glissements du sens global de ce qui est énoncé et de la fonction du support.

Le panneau publicitaire (support 1) devient un support de post-it. Il donne alternativement : a) soit une représentation visuelle du « locuteur λ » (jeune femme) qui formule une invitation, mais laisse en suspens le lieu où va se passer la rencontre ; b) soit il n’en donne pas une représentation visuelle, mais donne un indice sur ce « locuteur λ » (un gourmand aimant les hamburgers) et donne un objectif, une localisation à l’invitation pour la prochaine rencontre (se retrouver au Quick).

En revanche, le support 2 met en scène simultanément deux « locuteurs λ » différents10. En tant qu’interface embrayée inactive, sa fonction est détournée par l’apposition du message à samedi prochain qui le transforme en un support de post-it sur lequel un « locuteur λ » donne rendez-vous. Néanmoins le logo du magasin « Jules » qui se trouve au-dessus met en scène un deuxième « locuteur λ » qui se prénomme « Jules » qui devient l’origine discursive du message. Selon ces deux « locuteurs λ », le lieu où se réalisera la prochaine rencontre annoncée par le locuteur L pourrait être le lieu du volet roulant abaissé ou pas.

Conclusion : écriture et support, le double jeu du geste insurrectionnel

Notre analyse propose un regard croisé sur les écritures urbaines engagées ou militantes, notamment dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes. L’écriture urbaine des manifestants stabilise une parole contestataire dans l’espace public qu’elle transforme pour en faire le lieu de constitution d’un collectif. Nous avons en effet constaté que l’appropriation de la muraille et du mobilier urbain permet de construire de nouvelles relations sociales en opérant par des écrits exposés une transformation des supports. En adoptant la perspective de Fontanille (2007), nous avons montré que la réappropriation de l’espace public physique par des stratégies d’affichage d’écrits « non licites » permet de construire de nouvelles relations sociales de collusion ou d’antagonisme qui actualisent des valeurs collectives.

La transformation du support, mise en regard de son utilité première – ce qu’il est dédié à faire voir et à faire savoir par l’ordre constitué (institution, entreprise commerciale) – coïncide avec la force performative de ces écrits. De façon symétrique, la nature du support (débrayé autonome ou embrayé inactif) contribue à mettre en scène différents types d’instances discursives, ou « locuteurs λ », pour le même message. Dans ce cadre, l’aspect spatial du contemporain est reconduit à ce mouvement cyclique de transformation du support par l’écriture illicite, et de transformation de cette dernière par la nature du support – qu’il soit ou non doté d’un visuel.

Finalement, l’ensemble de la situation sémiotique englobant support et écritures de manifestants réalise la construction d’un sujet individuel ou collectif par les opérations de mises en discours. Ces dernières opèrent d’abord au niveau du support puis au travers de l’installation d’écritures qui concourent à l’efficacité persuasive d’un discours insurrectionnel, visant à critiquer les valeurs établies, considérées comme légitimes par les institutions et les sociétés mercantiles.

Bibliographie

Notes

- Les murailles sont comprises comme des « entités enfermantes, [des] espaces revendiqués, [des] espaces déniés » (Bulot, 2007, p. 188).

- « Attitude qu’une communauté socioculturelle adopte vis-à-vis de ses propres signes » (Greimas et Courtés, 1979, p. 129).

- Dans les espaces subjectifs : introduction à la sémiotique de l’observateur (1989), Jacques Fontanille a proposé un modèle des différentes stratégies associant les modalités du pouvoir-voir et faire-savoir (point de vue de l’informateur et de l’observateur). On y trouve l’exposition, l’accessibilité, l’inaccessibilité et l’obstruction.

- En sémiotique, les notions de débrayage et embrayage renvoient aux opérations de l’énonciation. Le débrayage étant « la condition première pour que se manifeste le discours partagé et partageable : il permet de poser, et ainsi d’objectiver, l’univers du “il” (pour la personne), l’univers de “l’ailleurs” (pour l’espace) et l’univers de l’“alors” (pour le temps) » (Bertrand, 2000, p. 57). Il précède l’opération d’embrayage qui correspond quant à elle à l’installation du discours à la première personne au moyen des « simulacres de présence que sont je, ici, maintenant », défini seulement par rapport au « il » (ibid., p. 58) préalablement instauré.

- Les inscriptions dites « événementielles » sont toujours relatives à l’actualité en un lieu donné. Par exemple, les écritures urbaines qui réfèrent aux acteurs politiques ou certains de leurs actes, de manière directe, pendant les périodes d’élection.

- Le « vous » désigne ici l’enseigne, l’agence immobilière, sur laquelle le message est apposé.

- Dans l’article cité, Fontanille aborde le principe de connivence par l’intermédiaire de la notion de confiance, relative à une croyance ; il conçoit une pluralité de liens de connivence qu’il définit comme « des formes de confiance reposant sur des intérêts communs, sur des valeurs partagées, ou sur des besoins reconnus. » (Fontanille, 2007)

- En revanche, l’antéposition nécessite un déterminant *à prochain samedi vs à un prochain samedi, au (à/le) prochain samedi. Ces occurrences de prochain ne présupposent pas obligatoirement, au moment t0 de leur énonciation, l’existence antérieure de la même entité (samedi) visée par prochain (Berthonneau, op. cit., p. 116). Dans les deux cas, le terme samedi peut ne pas être interprété comme la première occurrence de l’entité visée par prochain.

- Du locuteur L dépendent les modalités de présentation d’un contenu, l’intonation et le débit à l’oral. Le locuteur L est le support de l’éthos, il détermine la force illocutoire d’un énoncé qui configure la présentation de soi de l’orateur ou du scripteur et l’effet visé sur le destinataire (Ducrot, op. cit., p. 201).

- On peut remarquer que le locuteur L a déplacé l’élément graphique sur le « i » de « samedi » et a ajouté un point d’exclamation qui renvoie à une force illocutoire de type expressif.