Je me suis rendu en Mongolie en 2010 pour étudier, en les apprenant, les danses mongoles. Mais régulièrement, au beau milieu de la leçon, mon professeur particulier me laisse seul, sans explication, face à moi-même. Au-delà d’un sentiment compréhensible de surprise et de frustration, que nous apprend une telle situation de terrain ? Plus précisément, comment aborder l’épreuve de la solitude, vécue par l’enquêteur, pour comprendre autrement l’objet étudié ? « Participer » fait intrinsèquement partie de toute démarche d’enquête de terrain. Toutefois, le degré et, plus encore, les modalités de la participation du chercheur sur le terrain sont non moins variables que les usages analytiques qu’on peut en tirer.

Si les méthodologies d’enquête en anthropologie de la danse font l’objet d’un certain nombre de publications1, bien peu abordent directement et efficacement la question de la participation à la pratique elle-même comme outil d’analyse et d’enquête. De l’autre côté la participation, dans les études en danse provenant d’une tradition en arts du spectacle, relève tantôt d’une évidence qui n’est que rarement questionnée en tant que telle, tantôt d’une quête de légitimité engendrant paradoxalement une tentation de sur-objectivation des procédures2. Alors que de longs débats occupent l’anthropologie autour de ces questions, la danse et les arts vivants en général peuvent à mon sens offrir une occasion de réflexivité méthodologique d’autant plus pertinente qu’elle relève d’une longue tradition articulant théorie et pratique. Comme on le verra, c’est plutôt du côté d’une science sociale des pratiques et des sensorialités, ou encore d’une anthropologie pragmatique des affects développée notamment à partir de contextes rituels et assimilés que j’ai trouvé des outils plus nettement articulés pour travailler ces questionnements. Ce chapitre se donne ainsi pour objectif de penser la mise en situation d’apprentissage de l’enquêteur comme un outil méthodologique puissant, bien que peu reconnu, pour enquêter sur les pratiques en arts vivants et produire des analyses pertinentes pour l’ensemble des pratiques corporelles.

Pour les danseurs – en particulier dans le domaine de la danse contemporaine européenne, rien ne vaut l’apprentissage auprès d’un maître3, qu’il s’agisse de valoriser la relation directe, souvent teintée d’affects forts (positifs ou négatifs4), de s’imprégner d’un vu ou toucher5, d’acquérir des normes sociales de bon comportement6 ou d’accéder à la « matrice » du geste dansé plutôt qu’à sa seule composante biomécanique7. Paradoxalement, c’est une expérience d’apprentissage de la danse en l’absence du maître qu’analyse cet article. Durant mon terrain en Mongolie, j’ai choisi d’apprendre les danses mongoles pour mieux les comprendre et les étudier en anthropologue. Or, dans certaines situations d’apprentissage, je me suis souvent retrouvé seul, le professeur s’absentait sans raison apparente. Bien sûr, j’ai ressenti, très humainement, un peu de frustration et d’étonnement face à cette attitude. Toutefois, avec le recul, il me semble qu’une telle situation est aussi riche d’enseignements théoriques. Éprouvée par l’ethnographe dans le cadre d’une enquête de terrain faisant appel à la « participation observante8 », cette situation ne peut être réduite à une position d’exceptionnalité de l’enquêteur étranger. La question de la posture de « participation observante » et de ses apports dans l’analyse d’une pratique artistique comme la danse sera ici traitée à l’aune d’une anthropologie de la transmission.

L’article a donc une double vocation : réfléchir à la méthodologie de l’enquête de terrain en arts vivants, conformément au projet de cet ouvrage, et montrer en quoi, moyennant des précautions épistémiques, la participation peut se montrer révélatrice d’aspects théoriques et de questionnements dont les enjeux dépassent les simples conditions de terrain. Ce texte entend ainsi montrer comment « l’épreuve » (au sens où l’on « éprouve » des sentiments, où l’on traverse des affects et des expériences) comme mode de participation observante peut être un atout méthodologique de valeur pour les terrains en arts vivants. En conséquence, comment les terrains en arts vivants peuvent-ils constituer une occasion d’expérimenter des formes de terrain relativement peu pratiquées mais qui peuvent s’avérer extrêmement productives ? Faisons le pari que de telles méthodes pourraient bien s’exporter utilement à d’autres contextes que ceux des arts vivants, envisagés par ce livre. L’hypothèse défendue ici est que, moyennant certaines précautions méthodologiques, elle reflète au contraire un versant de l’apprentissage de la danse quasiment inaccessible par des méthodes classiques d’enquête telles que l’observation participante, les entretiens ou l’analyse du geste dansé.

L’article est construit autour de la succession de verbes d’action dont le sujet est l’enquêteur, afin de reconstituer a posteriori et de manière réflexive une trajectoire d’interaction et de pensée illustrant la démarche d’enquête participante décrite et défendue ici. De manière centripète, on passe ainsi d’« enquêter » (les conditions générales du travail de terrain) à « participer », comme modalité singulière et plus particulièrement encore à « apprendre » comme mode de participation crucial. On en vient ensuite à la situation centrale elle-même, « danser seul », et à une réflexion sur ce que signifie « éprouver » dans de telles circonstances, avant d’élargir l’analyse méthodologique et théorique avec l’action de « comparer », qui conduit à une discussion sur les conditions de validation d’une proposition de recherche fondée sur la mise à l’épreuve de l’enquêteur dans les arts vivants et pratiques associées. En guise de conclusion, elle conduit à « ouvrir » les possibles vers d’autres domaines.

Enquêter

L’appellation « danses mongoles » (mongol büjig) recouvre deux pratiques complémentaires, qui ont toutes deux fait l’objet de mon enquête. Le bii biêlgee, danse des Mongols de l’Ouest ou Mongols Oirad (Oïrates9), a été inscrit en 2009 sur la liste de sauvegarde urgente du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Avec ses mouvements d’épaules brusques et ses mimes des activités des pasteurs nomades des steppes, cette pratique performative spécialisée mais non professionnelle10 fait figure d’emblème dansé de la mongolité rurale. La « danse mongole scénique » (taizny mongol büjig) ou « danse nationale mongole » (mongol ündesnii büjig) est, quant à elle, le produit des politiques culturelles socialistes des années 1950 à 1970, visant à doter la Mongolie d’une danse typiquement mongole, d’envergure nationale et de standard international et professionnel. Elle est faite de la standardisation de mouvements du bii biêlgee et d’autres danses locales, sur la base esthétique et technique du ballet russe, et sur le modèle des danses nationales ou « danses de caractère » importées d’URSS à partir des années 1930. Il est à noter que les deux danses sont dans un rapport étroit de complémentarité et de porosité, et que leurs praticiens participent à un même réseau d’interconnaissance11.

Pour mon master, puis mon doctorat, j’ai effectué près de dix-huit mois d’enquête de terrain en Mongolie entre 2010 et 2015. Ces terrains se sont déroulés principalement à la capitale, Ulaanbaatar, où se concentrent les institutions culturelles nationales, et dans les provinces de l’ouest (Uvs, Hovd, Bayan-Ölgii et plus ponctuellement Zavhan), auprès des institutions locales (théâtres de province, centres culturels) et des danseurs oirad spécialistes de bii biêlgee. Le statut de chercheur, bien connu dans les milieux culturels mongols, m’a facilité l’accès à des institutions et à des interlocuteurs divers, du plus officiel au plus marginal, du plus expérimenté au plus débutant.

Calendrier des missions sur le terrain : 18 mois cumulés en Mongolie entre 2010 et 2015

- Juin-septembre 2010 : Ulaanbaatar, province de Hovd (3 mois)

- Juin-août 2011 : Ulaanbaatar, province de Zavhan (2 mois)

- Août 2012 : Ulaanbaatar, province d’Arhangai (1 mois)

- Mars-octobre 2013 : Ulaanbaatar, province d’Uvs, de Hovd, de Bayan-Ölgii (8 mois)

- Mars-avril 2014 : Ulaanbaatar (travail en archives) (2 mois)

- Mai-juillet 2015 : Ulaanbaatar, Hovd (2 mois)

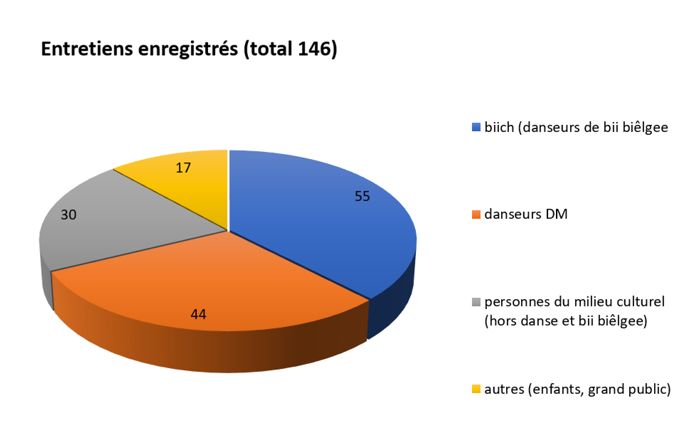

Outre les procédés habituels de l’observation participante, j’ai été en mesure de conduire plus d’une centaine d’entretiens en mongol, sans le truchement d’interprètes, ce qui a favorisé le dépassement des discours stéréotypés. J’ai transcrit une partie des entretiens moi-même, et une autre partie avec l’aide d’amis mongols.

J’ai complété cette approche par des recherches dans les archives audiovisuelles de Mongolie. Cela m’a permis de découvrir et de publier des documents anciens (les plus anciens enregistrements vidéo de danse remontent à 1947) méconnus du grand public comme des chercheurs et danseurs mongols. J’ai enfin été en mesure, à partir de ce travail historique, de compléter et de rectifier la chronologie de l’histoire des danses mongoles, y compris lorsqu’il s’agissait de mettre en perspective les biais contemporains de perception de cette histoire s’étendant a minima sur le court XXe siècle.

La confiance progressivement acquise auprès de mes différents interlocuteurs m’a aussi permis d’utiliser des techniques de captation audiovisuelle de la danse mongole de façon non intrusive et, j’espère, respectueuse.

L’ensemble de ces procédés, adossé à une perspective théorique provenant de l’anthropologie pragmatique, correspond à un positionnement, en anthropologie et en arts du spectacle, qui entend dépasser une approche herméneutique de type analyse d’œuvre, mais aussi une approche « culturaliste » visant à tisser de manière uniquement interprétative des liens sémantiques entre une pratique et le contexte culturel dans laquelle elle est produite, et dont elle serait censée être l’émanation. J’ai travaillé au contraire à montrer le rôle agentif des pratiques dansées et, plus encore, des danseurs et autres acteurs de terrain, dans la constitution dynamique des attachements nationaux en Mongolie contemporaine, notamment en éclairant les mécanismes évolutifs des transmissions à travers l’analyse des interactions, et des relations asymétriques qui les sous-tendent, par exemple entre pairs et co-danseurs, entre maître et disciples, entre danseur et musicien, entre performeur et spectateur.

Or, c’est en me mettant en situation d’apprentissage, dans une démarche de « participation observante » que j’ai pu avoir accès aux éléments les plus significatifs de la transmission des danses mongoles.

Participer

Participer fait partie intrinsèque de toute méthodologie d’enquête de terrain. En effet, toute observation des interactions humaines par un être humain suppose nécessairement une forme de participation, ne serait-ce que par la mise en présence de l’enquêteur et des « enquêtés », comme on le dit parfois pour souligner la réciprocité, en même temps que l’asymétrie de cette relation singulière, tout en évitant les connotations possiblement colonialistes du couple traditionnel ethnologue/indigène. L’enquête de terrain suppose, a minima, une forme de coprésence dont découle une communication inévitable entre êtres humains porteurs de leurs habitudes sociales et comportementales. Selon la formule de Watzlawick, « on ne peut pas ne pas communiquer12 ». Par voie de conséquence, elle implique la négociation, explicite ou non, des conditions de cette coprésence plus ou moins temporaire. Ce mode de participation minimal à la vie sociale étudiée est peu ou prou ce que Malinowski a nommé, de manière devenue fondatrice pour les sciences humaines et sociales, « l’observation participante13 ». Celle-ci comporte un facteur de durée et d’imprégnation, de familiarisation avec les habitudes de l’autre ou, le cas échéant, de distanciation lorsque le milieu nous est familier, mais aussi l’insertion inévitable dans des réseaux de relation dont seule une partie peut être maîtrisée par l’enquêteur. Ainsi, il n’y a jamais d’observation sans un minimum de participation sociale.

Loin de se focaliser sur les seules occasions de danse, l’essentiel de mon terrain a été conduit en immersion auprès des populations locales, ce qui a supposé par exemple un hébergement chez l’habitant et un partage des tâches quotidiennes (corvée d’eau dans les quartiers de yourtes, tâches quotidiennes domestiques, activités liées à l’élevage en contexte nomade, etc.). Cette immersion m’a conduit à me familiariser progressivement avec les règles et bienséances locales, à maîtriser la langue mongole, et à gagner progressivement la confiance de mes interlocuteurs.

de la vie quotidienne des éleveurs nomades, Ulaangom, 2013 © C. Blanchier.

Malinowski évoque spécifiquement les vertus d’un séjour prolongé, propice à un basculement du regard de l’enquêteur, d’une appréhension immédiate des grands traits les plus exotiques à une attention plus fine au tissu de la vie quotidienne14. Dans mon cas, plutôt qu’une immersion longue et « immobile » dans un seul « village » ou une « communauté » donnée, ce sont en réalité les allers-retours et l’intermittence de terrains courts, auprès de différents membres d’un réseau géographiquement très dispersé, qui ont contribué à provoquer des basculements du regard et m’ont amené à dépasser des attentes préconçues, de ma part comme de celles de mes interlocuteurs. En tant qu’étranger et « chercheur », j’ai d’abord, et souvent, été destinataire de discours locaux stéréotypés sur ce qui constituait la « culture » (soël) mongole et son « authenticité » (jinhene, yazguur) supposée. J’ai utilisé la temporalité longue et répétée de mes terrains pour dépasser ce biais, qu’il est par ailleurs légitime de considérer comme constitutif d’une conception locale de la « tradition15 ». De plus, il m’a parfois fallu revenir jusqu’à trois fois, à plusieurs années d’intervalle, auprès d’interlocuteurs de confiance, pour accéder à des confidences de leur part, et certaines institutions ne m’ont été ouvertes qu’une fois que ma réputation de chercheur, ma volonté de m’engager sur le très long terme, et mes réseaux de contacts eurent été dûment établis par des séries d’allers-retours.

Cependant, des auteurs, et non des moindres, dénoncent la dimension potentiellement illusoire de la démarche d’observation participante et insistent sur la participation de l’enquêteur aux pratiques étudiées, non comme une condition nécessaire de l’observation mais comme un outil singulier, original et efficace.

Apprendre une pratique pour mieux l’étudier est souvent qualifiée, dans le langage ethnographique, de « participation observante », par référence au travail fondateur de Loïc Wacquant dans un gym de boxe d’un ghetto de Chicago16. L’auteur, plutôt que de décrire en observateur le fonctionnement du gym, décide de s’y impliquer en tant qu’apprenti-boxeur. Cette posture lui permet de saisir la boxe dans la routine quotidienne du gym, qui fonctionne comme une grande machine à façonner des boxeurs, « corps et âme », plutôt que dans l’éclat des matches ou par le truchement, biaisé, des biographies des « stars » du milieu.

En ce qui me concerne, la participation observante me permettait d’expérimenter directement les conditions d’apprentissage des danses, de documenter les dispositifs pédagogiques mis en place par les enseignants et surtout d’éprouver directement les corrections et les évaluations qui pouvaient être adressées à un jeune élève. Cette démarche a aussi constitué, au début de mon terrain où je maîtrisais encore mal la langue mongole, une porte d’entrée par des interactions non verbales. C’était enfin, comme pour Wacquant, l’occasion d’acquérir à mon tour des « catégories de jugement » proches de celles employées par les danseurs mongols.

Cette posture de « participation observante » m’a non seulement permis d’avoir accès à des danses considérées comme typiquement Mongoles et donc théoriquement inaccessibles à un étranger, mais a aussi contribué à forger ma conviction en faveur d’une anthropologie du « faire17 » : reposant sur une « connaissance de l’intérieur18 », une telle démarche apparaît mieux à même de cerner les particularités de la transmission d’une pratique artistique comme la danse. C’est en réalité sur ce dernier plan que la participation observante va se révéler plus utile, en m’amenant à prendre pour objet la situation d’apprentissage en tant que telle, j’ai été conduit à saisir aussi la nature des compétences attendues et mis en œuvre par les danseurs de danse mongole.

En Mongolie, l’analyse théorique de la danse va de pair avec sa maîtrise pratique : les chercheurs mongols dans ce domaine sont souvent des danseurs reconnus. La compétence pratique consacre ainsi la légitimité du chercheur et favorise son intégration. Je me suis d’abord inscrit comme élève à un cours de danse amateur dans un centre culturel, puis j’ai suivi les cours privés d’un danseur professionnel et, enfin, je me suis fait disciple d’un maître de bii biêlgee. Cette dernière expérience, qui m’a conduit à danser sur scène avec mon maître et sa famille, a joué un rôle clé dans ma compréhension des processus de sélection et de formation des « talents ». Elle m’a également amené à partager le quotidien de cette famille et à être le témoin privilégié et même partie prenante des premiers pas et mouvements de danse du petit-fils de mon maître, alors âgé de deux ans à peine.

avec la famille de son maître, Ulaanbaatar, 2013 © Sh. Nomindar’.

Cependant, tout en s’inscrivant dans la continuité de la démarche de Wacquant, ma démarche en diffère en deux points. D’une part, Wacquant revendique le caractère opportuniste de sa démarche : c’est parce que, une fois sur place, l’observation participante classique lui paraît non seulement inappropriée mais gênante et même contreproductive, qu’il décide d’enquêter en tant qu’élève plutôt qu’en tant qu’observateur distancié. Dans mon cas au contraire, la posture d’élève était délibérée, préméditée et constitutive de ma démarche et venait en contrepoint d’une démarche plus classique d’observation participante et d’entretiens, que j’ai aussi adoptée par ailleurs. D’autre part, alors que Wacquant s’engage pleinement, trois ans durant, dans l’apprentissage de la boxe au point d’envisager d’abandonner la démarche scientifique au profit d’une carrière de boxeur, je n’ai, quant à moi, jamais cessé de revendiquer mon statut d’étudiant-chercheur : si je voulais apprendre les danses mongoles, ce n’était pas pour devenir danseur19, mais bien pour étudier (au sens d’enquêter sur) les danses mongoles. Or, cette articulation, qui me paraissait claire, s’est avérée, dans la pratique, assez complexe à négocier.

avec les fils de son maître Balgan, sous le regard de celui-ci.

Ulaanbaatar, 2013 © C. Blanchier.

Apprendre

Pour Loïc Wacquant, la « participation observante » ne consiste pas seulement à partager une pratique avec les groupes étudiés, au sens où (par exemple) un danseur de danse contact pourrait prendre part à des ateliers et jams de danse-contact pour étudier la danse contact, ou un acteur pourrait jouer dans la création d’une pièce dont il étudie le processus créatif. Une telle posture, assez commune en réalité en arts vivants, est évidemment très intéressante, mais elle relève d’une problématique légèrement différente de celle qui m’intéresse ici. Dans le cas de Loïc Wacquant, la participation observante consiste précisément en une mise en situation d’apprentissage d’une pratique a priori non maîtrisée, de façon à saisir, par le biais des processus d’apprentissage, des caractéristiques propres de cette pratique.

En ce qui me concerne, j’ai découvert l’apprentissage de la danse mongole en prenant des cours au sein du centre culturel du district de Han Uul, à la capitale Ulaanbaatar. Après un mois d’enseignement bihebdomadaire en cours particuliers, j’ai décidé de me rendre dans la province de Hovd. Un employé du centre culturel, originaire de cette province, me mit alors en contact avec des artistes, qu’il connaissait personnellement, du théâtre de Hovd. Il organisa les choses de façon à me faire suivre des cours particuliers avec le dénommé Otgonbayar Shagdarsüren, un danseur de vingt-sept ans, récompensé du titre de « danseur d’élite » (shildeg büjigchin), qui passait de loin pour le meilleur danseur du théâtre de Hovd. C’est dans ce cadre que se déploie la situation évoquée en introduction.

Sur mon terrain, une ambiguïté fondamentale existe entre la posture d’élève, venu pour « apprendre » la danse, et celle de chercheur, venu pour « étudier » la danse. En mongol, l’ambiguïté est renforcée par la proximité des deux termes, qui dérivent d’une même racine su – (surah « apprendre », sudlah, « étudier » au sens de « faire une étude sur »), mais aussi par le fait que, dans le domaine de la danse, chercheur et danseur, bien souvent, ne font qu’un. On envisage ainsi difficilement qu’un spécialiste du bii biêlgee ne soit pas capable de le danser. Toutefois, l’ambiguïté réapparaît dans les formes de transmission au chercheur qui sont mises en œuvre au cours de l’enquête. Au centre culturel de la capitale, la professeure de danse considérait très naturellement les entretiens et l’explication théorique comme un juste prolongement de l’apprentissage pratique. Elle m’invitait à noter attentivement dans mon carnet les termes désignant les gestes et les explications qui les accompagnaient « pour pouvoir ouvrir un cours de danse mongole à (m)on retour à Paris ». En tant que « tout premier étranger à apprendre la danse mongole », même si je n’avais « appris qu’un peu de technique et qu’une ou deux danses », en plus d’en enseigner les mouvements, il me faudrait, disait-elle, être en mesure d’expliquer le sens de ces danses. Malgré sa réticence initiale à sortir du cadre strict de l’enseignement pratique, Otgonbayar lui-même était attentif à ce que j’écrive sans faute les bons termes dans mon carnet. Il disposait lui-même d’un carnet dans lequel il avait noté des éléments d’information, allant de la biographie de grands danseurs aux caractéristiques gestuelles de telles danses, en passant par la liste des ethnies oirad : être danseur, c’est aussi avoir un peu « étudié » les danses qu’on est capable de danser.

Avec Otgonbayar, les cours particuliers se déroulent dans le studio de danse, au deuxième étage du théâtre de Hovd, aux heures de la journée où celui-ci est vide. Nous convenons chaque jour, à l’avance, d’un moment de rendez-vous, celui-ci étant généralement proposé par Otgonbayar en fonction de son emploi du temps au théâtre.

Au début, les cours d’Otgonbayar relèvent d’un modèle didactique, dont je propose ici quelques caractéristiques :

- un enseignement par accumulation de segments. Le maître ne montre pas de mouvement préparatoire à la danse, comme dans un cours de barre classique, mais enseigne directement une danse du répertoire. Pour cela, la danse est décomposée en mouvements, assemblés en séquences de mouvements, organisés en séries de huit temps et dotés d’une unité motrice intuitive. Le maître montre le premier mouvement de la danse, qui est repris par le disciple. Quand ce mouvement est jugé suffisamment maîtrisé par le maître, il montre le mouvement suivant. Quand un certain nombre de mouvements a été acquis, le maître montre toute la séquence et le disciple doit alors travailler à les enchaîner. Le processus se reproduit ensuite dans la mise bout à bout de ces séquences de mouvement pour constituer la totalité de la danse.

- une accélération progressive : dans l’apprentissage de ces mouvements, on passe beaucoup de temps, presque un tiers de la séance, sur le premier mouvement, un peu moins sur le deuxième, encore moins sur le troisième. La danse suivante sera apprise en moins de temps qu’il n’aura fallu pour enseigner le premier mouvement de la première danse. L’accélération est aussi sensible dans la mise en musique de ces mouvements : elle intervient à la toute fin de la première leçon, pour la première danse, mais dès le début de l’apprentissage pour la deuxième danse. Enfin, l’accélération est aussi celle de la vitesse d’exécution des gestes.

- montrer, faire faire, faire ensemble : La relation enseignant/élève est structurée par un va-et-vient entre la démonstration du maître et l’imitation de l’élève. Elle est parfois couronnée par l’exécution du mouvement par les deux protagonistes ensemble. Ce schéma se répète à toutes les étapes de l’enseignement de la séquence. Progressivement, le maître tend à montrer moins souvent, laissant le disciple travailler seul le mouvement. Il y a peu de contact : le maître corrige peu, voire pas du tout, par le toucher.

- les remarques verbales. Le maître est peu bavard mais il sait néanmoins donner des indications verbales, pour organiser la répétition (« depuis le début », ehneesee), pourcompter ou marquer le rythme à suivre (par exemple l’utilisation d’onomatopées rythmées pour le geste final de la prière), pour préciser un élément qualitatif sur le mouvement (« fléchis ! », suu) ou pour donner au geste un « sens » (utga).

On trouve ici toutes les caractéristiques d’un enseignement de type didactique tel que défini, par exemple, par Foucault ou par Becker20 : segmentation des actions, progressivité des attentes, accompagnement suivi de l’élève, usage, en partie explicatif, de la communication verbale.

Ainsi, lorsque je me retrouve seul dans le studio, ce ne sera pas par l’effet caractéristique d’une danse « locale » typique, ou pour goûter les joies d’une méditation solitaire qui ferait partie de la danse, mais bien d’un moment singulier, étonnant pour un jeune occidental habitué des cours de danse chronométrés des studios européens et nord-américains, qui vient prendre place au sein d’un apprentissage didactique tout à fait classique. Il ne s’agit pas ici d’un apprentissage autodidacte, d’un auto-apprentissage de la danse sans maître21, mais bien d’une situation d’apprentissage didactique ordinaire, dont le maître s’absente, donc bien d’un apprentissage en l’absence du maître.

Danser seul

Mon professeur arrive parfois en retard aux heures fixées : cela n’est pas rare en Mongolie et ne me choque pas outre mesure. En tant qu’enquêteur sur le terrain, je me sentais en position de demandeur, et trouvais naturel de m’adapter aux pratiques locales. De fait, il est fréquent en Mongolie que l’heure fixée soit repoussée au dernier moment, dans les habitudes interactives locales, sans que cela soit considéré comme irrespectueux ou impoli. En revanche, en tant que « client » des cours de danse, pour lesquels Otgonbayar demandait un tarif bien plus élevé que la normale, j’étais en droit d’attendre un minimum d’attention de la part de mon professeur. Ce qui m’agaça rapidement beaucoup plus que les horaires, c’est que le professeur s’absentait souvent au beau milieu des leçons, sans donner d’explications, et pour des intervalles de plus en plus longs. Un beau jour, il arriva presque à l’heure dite, se glissa par l’entrebâillement de la porte du studio, où j’attendais, et me dit « fais ta danse » (büjigee hii), puis disparut aussitôt. Je me décide à l’appeler au téléphone, quitte à passer pour indûment insistant, afin de lui demander ce qui se passe. Pas de réponse. Au bout de près d’une heure à « faire ma danse », je me résous à descendre et à m’aventurer dans le dédale du théâtre, que je trouve vide. Seul le gardien me dit que les artistes sont « en train de répéter au stade », dont, nouveau venu dans cette ville, j’ignore où il est. Errant sur la grand-place, je croise par hasard Otgonbayar qui s’avance vers moi. Sans s’excuser, et même en adoptant (me semble-t-il alors) un ton de reproche pour avoir quitté le studio sans l’attendre, il me dit qu’il était occupé au stade, et me donne l’heure du rendez-vous du lendemain. J’avais en outre fait comprendre à Otgonbayar que je ne souhaitais pas seulement prendre des cours de danse, mais bien les étudier, et notamment observer les répétitions du théâtre. J’étais donc doublement mécontent d’avoir manqué et le cours de danse, et l’observation des répétitions au stade.

Le soir venu, je discute avec U*, qui m’héberge sur la recommandation de mon contact du centre culturel de la capitale, et en qui j’ai confiance. « Qu’as-tu fait aujourd’hui au théâtre ? » Je lui dis, dans mon maigre mongol de l’époque : « Le professeur est venu, il m’a dit “fais ta danse” et il a disparu pendant une heure. » Elle me répond, en toute décontraction : « et alors, tu as fait ta danse ? ».

Le fait qu’elle ne soit pas choquée par cette attitude m’incite à revoir l’affaire sous un autre angle. Visiblement, il n’est pas anormal ni choquant, pour les Mongols, qu’un enseignant s’absente durant les leçons. Je vérifierai plus tard la justesse de cette interprétation, dans de nombreuses occasions et contextes variés, que ce soit dans les cours de danse au Conservatoire et dans des structures culturelles ou dans des cours classiques à l’école et à l’université. C’était aussi, en réalité, le cas pour les danseurs du théâtre de Hovd, qui sont censés s’entraîner sous la houlette de leur répétiteur, ou chorégraphe, lequel était de fait sujet à s’absenter, voire à ne pas se montrer. Dans le cadre des cours collectifs, une des réponses adoptées par les élèves ou danseurs était alors l’entraînement entre pairs. Au théâtre de Hovd, c’était souvent Otgonbayar lui-même, le plus âgé et le plus titré de la troupe, qui se substituait au chorégraphe22. J’ai également observé, par la suite, ce phénomène dans d’autres contextes.

Cela, toutefois, ne résout pas la question de ce qui se passe quand on danse « seul », en l’absence du professeur.

Éprouver

La notion d’épreuve est souvent associée à l’enquête de terrain. L’épreuve peut prendre différentes formes : difficultés d’accès au terrain, relations tendues, malentendus dont l’éclaircissement n’est pas forcément au bénéfice de l’enquêteur23. Elle renvoie non seulement aux différents obstacles et difficultés que peut rencontrer l’enquêteur sur le terrain, mais aussi à la façon de les surmonter, de les contourner ou, au moins, d’en tirer parti24. Je souhaite également prendre au sérieux ici la dimension « d’éprouver », au sens de traverser, ressentir, quelque chose de marquant, comme on dit « éprouver une expérience ».

Jeanne Favret-Saada souligne que pour analyser certains phénomènes sociaux comme, dans son cas, la sorcellerie du bocage mayennais, la « participation » est, plus qu’utile, incontournable. La seule observation risque en effet de nous cantonner à un objectivisme ethnocentré (ou sociocentré) qui nous fait passer à côté des affects constitutifs des relations entre acteurs25. L’affect, pour J. Favret-Saada, se caractérise moins par sa couleur émotionnelle et sa subjectivité, que par son intensité. Être affecté, pour l’enquêteur, c’est alors non tant ressentir des émotions spécifiques, reflétant l’idiosyncrasie du chercheur « extérieur » au « milieu étudié », mais éprouver ce qu’éprouve, de manière révélatrice, tout acteur positionné à une « place » donnée26. L’affect est donc intrinsèquement lié à un jeu de positionnements relatifs et asymétriques (dans son cas : le sorcier, l’ensorcelé, le désorceleur), fortement interdépendants.

J’essaye ici, dans l’écriture, de revenir à partir de mes souvenirs et de mes notes de terrain sur ce que j’ai pu éprouver durant ma situation « solitaire », en tentant une séparation entre ce qui relève des émotions subjectives du chercheur et ce qui peut relever des « affects » propres à cette situation.

Comme on l’a sans doute perçu dans le récit précédent, mes premières réactions étaient celles d’un élève de cours de danse à la française, d’un « client » agacé d’être abandonné par son professeur et de dépenser tant d’argent pour un professeur absent. S’y ajoute la frustration de l’ethnologue, enfermé seul dans un studio de danse, qui par cela même perd l’accès à des matériaux tels des événements qu’il aurait pu observer, comme la répétition au stade, ou perd un temps, nécessairement contraint par la situation de visiteur sur un sol étranger, de conduire d’autres formes interactives de l’enquête comme des entretiens, du travail de réseau ou autre. Surtout, le manque à gagner, en termes de terrain, concernait les méthodes pédagogiques et les remarques de l’enseignant : au-delà de la question clientéliste, cette position d’apprenant avait été motivée par le désir d’enquêter sur la transmission à partir de la position d’élève, projet qui semblait compromis en l’absence répétée et durable de l’enseignant. De manière plus générale, ma relation avec Otgonbayar s’inscrit dans un sentiment de s’être fait avoir, avec ce que cela comporte de reproche implicite à soi-même pour avoir été si naïf, sentiment assez typique de la position du touriste enchanté27.

Jusque-là, l’ensemble de ces éléments relève de l’analyse du positionnement de l’enquêteur sur le terrain, ce que nombre d’auteurs appellent la « réflexivité ». Toutefois, pour aller plus avant vers l’épreuve, je me propose de revenir à présent non sur les émotions subjectives, typiques de la place d’enquêteur, mais sur les actions que l’épreuve de la solitude m’a amenées à faire.

Que se passe-t-il dans ce studio, lorsque je suis seul ? Tout d’abord, je suis à la lettre les instructions données : je « fais ma danse ». Je fais et refais, face au miroir, les quelques mouvements livrés précédemment par Otgonbayar. Bien sûr, je me lasse assez vite de répéter le même petit nombre de mouvements, seul, sans savoir (autrement que par le miroir) si je les exécute correctement ou non, sans pouvoir vérifier leur terminologie locale, et sans accumuler de nouvelles connaissances, soit sous forme de mouvements suivants de la chorégraphie, soit sous forme d’informations verbalement transmises (sur les sens des mouvements, les différentes ethnies, la biographie de mon professeur), soit sous forme d’observations ethnographiques sur l’attitude de l’enseignant et les mécanismes de transmission. Durant ces « pauses » auto-octroyées, je regarde les portraits des grands chorégraphes et danseurs affichés dans la salle, en déchiffrant leur nom écrit en cyrillique, ou bien je retravaille mes notes de terrain (mon carnet est toujours ouvert, sur le rebord de fenêtre, à côté de la caméra avec laquelle je filme les cours – lorsque le professeur est là. Bref, je m’ennuie.

Toutefois, à force d’être placé dans cette situation, et surtout après la remarque d’U*, ma logeuse, j’essaye de tirer parti, à la fois en termes de réflexions ethnographiques sur la transmission et pour mon apprentissage personnel de la danse, de ma solitude. Je remarque, par exemple, la réticence d’Otgonbayar à me transmettre rapidement d’autres mouvements. Il semble attendre, sans qu’il soit possible d’y détecter une stratégie systématique, que je sois en mesure non seulement de mémoriser les mouvements précédents, mais de les faire d’une manière qu’il juge satisfaisante. Les critères de ce jugement, et cette attente elle-même ne sont en fait jamais explicités. Mais ils contrastent avec ma propre habitude des apprentissages corporels, où je suis plus à l’aise en saisissant d’abord une logique d’ensemble, puis en retravaillant sur le détail et la « justesse » des mouvements. La frustration tient aussi à mon désir d’accumuler rapidement un grand nombre de mouvements et de chorégraphies pendant mon séjour en Mongolie, pour les travailler et les analyser en détail, en prenant le temps, lors de mon retour en France. Or, avec Otgonbayar, je ne peux aller plus loin, saisir l’ensemble de la danse, si je n’ai pas suffisamment maîtrisé les premiers mouvements. Pour tirer le meilleur parti possible de ma solitude, je suis contraint de dépasser ma frustration d’élève occidental et d’ethnographe pressé, et de changer mon point de vue.

dans le studio de danse du théâtre de Hovd, Hovd, 2010 © R. Blanchier.

Le temps laissé en l’absence du maître, je le déploie alors pour approfondir les mouvements déjà enseignés, puisque, de fait, je n’ai rien de mieux à faire. Il faut s’imaginer que ces répétitions de quelques mouvements se font non deux ou trois fois, mais bien de l’ordre de plusieurs dizaines de fois, me laissant le loisir de méditer sur leur justesse, sur mon ressenti, sur leur aspect dans le miroir, et l’utilité ou l’inutilité de ma démarche. Or, la seule répétition consciente et volontaire n’est pas suffisante. Comme je l’ai dit, elle peut engendrer l’ennui et le désengagement, plus que le progrès de la pratique et de la réflexion. Mais au bout d’un moment, ma tactique pour faire face à la solitude se consolide. Je ne répète pas les mouvements en me concentrant seulement sur moi-même, mais en m’imaginant quelle serait la réaction d’Otgonbayar à son retour, mon but étant d’avoir suffisamment répété et « trouvé » quelque chose d’autre dans les mouvements que leur mémorisation biomécanique pour qu’il se décide spontanément à m’enseigner la suite. Ainsi je me donne comme objectif d’avoir atteint, un peu à l’aveugle mais par une répétition assidue, le niveau suffisant pour « gagner » la suite des mouvements qui m’intéressent. Pour ce faire, je me dis, à chaque mouvement : serait-ce suffisant pour son regard ? Dois-je répéter davantage ? Que puis-je améliorer pour obtenir son approbation ? J’utilise, là encore, le miroir et mon ressenti, mais surtout je rends présent, de manière virtuelle, le regard appréciatif du maître absent.

Or, la suite de mon terrain, poursuivi sur plusieurs années après ces premiers apprentissages, suggère que cette stratégie mise en place pour faire face à ma solitude, de rendre présent le maître absent, n’est pas propre à mon idiosyncrasie. Si le cheminement qui m’y conduit l’est sans doute, la présence virtuelle du maître dans l’apprentissage en son absence se révèle un élément clé pour comprendre la transmission des danses mongoles.

Comparer : de soi à l’autre

Le récit de cette situation ne relève pas d’une tendance narcissique au récit de soi, et ne vise pas à remplacer la description ethnographique par l’autobiographie. Il espère en revanche montrer la pertinence d’une ethnographie basée sur le ressenti de l’enquêteur, lorsque celui-ci est placé dans des conditions de participation à une situation, moyennant naturellement quelques précautions méthodologiques.

Il ne s’agit pas de dire que les mots, qui sont ici résolument miens, pourraient être ceux de tout apprenant mongol. L’enquête se heurterait alors à la vieille objection selon laquelle l’intériorité d’autrui est une boite noire par principe inaccessible à l’enquête, sinon par une pétition de principe interprétatif et peu conforme aux attentes de la rigueur académique. Aussi ne s’agit-il pas de promouvoir une écriture « subjective » des ressentis individuels. L’écriture à la première personne, ici, se veut résolument ethnographique. Si l’expérience n’appartient qu’à moi, on peut faire l’hypothèse qu’elle est néanmoins pertinente pour comprendre la place occupée en l’occurrence par l’enquêteur, mais plus souvent par des apprentis danseurs mongols.

Dans son enquête sur la transe à partir de sa propre expérience et de sa progressive acquisition des techniques du culte xangô à Recife (Brésil), Arnaud Halloy met en avant l’intérêt de la mise en jeu du « corps » de l’ethnologue28. Il accompagne toutefois son récit personnel de précautions méthodologiques que je fais volontiers mien : l’introspection « doit être fondée sur une base empathique », et donc “reflète [r] quelque chose de l’expérience d’autrui29”. Dans la définition la plus convaincante, celle de Berthoz et Jorland, l’empathie suppose autant la reconnaissance de l’autre comme autre que la similarité d’expériences possibles entre soi et autrui30. Le postulat d’une « résonance31 » des expériences, au-delà de leur caractère intrinsèquement idiosyncrasique et singulier, est au centre de cette approche. La seconde précaution de méthode est le croisement de données hétérogènes qui placent le récit ethnographique d’introspection au centre d’un faisceau de matériaux d’origines diverses, et en particulier la comparaison avec d’autres situations similaires observées lorsque d’autres, de préférence des participants « natifs » de la culture locale, occupent la position en question.

J’ai suggéré précédemment que la situation de solitude des apprenants n’était ni propre à ma relation personnelle avec Otgonbayar, ni choquante pour mes interlocuteurs mongols, mais relativement habituelle dans les contextes d’apprentissage de la danse. En croisant ces données avec mon propre ressenti dans la solitude et avec des témoignages collectés en entretien, je suis en mesure d’émettre une hypothèse sur le rôle de la danse. La façon dont j’ai appris la danse avec un autre maître, Balgan Durmag, montre des similitudes frappantes. On y retrouve, dans un apprentissage sous la yourte en contexte familial et non dans un théâtre professionnel, le même mélange de structure didactique dans l’enseignement, progressif et segmenté, et d’occasions de « faire » et « refaire » seul un petit nombre de mouvements. Dans les deux cas, l’absence du maître s’explique conjecturalement par leurs obligations professionnelles parallèles, sans qu’on y perçoive de conflit d’intérêts : Otgonbayar est sollicité par les répétitions de la troupe du théâtre, Balgan sort sur le terrain qui entoure sa yourte pour y réparer les camions qu’on lui a confiés – il est mécanicien. Mais Balgan me donne aussi explicitement pour consigne de continuer à répéter les danses déjà apprises, lorsque je repartirais en France, afin qu’à mon retour en Mongolie, il puisse me montrer la suite. En France c’est avec en tête les recommandations de Balgan que je répète les danses qu’il m’a apprises. En son absence Balgan est, là encore, « présent » virtuellement. Je répète mes mouvements, avec à l’esprit « comment Balgan évaluerait mes mouvements ? Ai-je assez répété et trouvé la bonne façon de faire ? Sera-t-il satisfait ? Qu’est-ce qu’il me manquerait ? Me montrera-t-il enfin la suite ? ». Je porte en moi, et sur moi-même, le regard virtuellement présent du maître absent. Je le construis en me construisant comme danseur dans mon apprentissage de la danse. Ce faisant, je deviens pleinement acteur (et non récepteur) de mon apprentissage.

On trouve des indices convergents de cette façon de faire, aussi bien dans le travail entre pairs que dans les conseils, exprimés en entretiens, des anciens aux danseurs inexpérimentés ou apprenants. J’ai montré ailleurs comment l’action du répétiteur (dasgaluulagch), alternant le « faire » et le « regarder » auprès des jeunes danseurs, contribue à entraîner ceux-ci à intérioriser le regard du chorégraphe, en l’absence de celui-ci, sur une chorégraphie d’ensemble32. D’autre part, l’ancienne soliste, récompensée par l’État du titre suprême « d’artiste remarquable » (Gavyat Jujigchin, sorte de Légion d’honneur des professions artistiques en Mongolie), se rappelle en entretien la crainte qu’elle avait de paraître devant ses chorégraphes et surtout devant ses aînés, à ses débuts. Même si elle ne décrit pas nécessairement un cheminement émotionnel et mental analogue à celui que j’ai pu traverser, elle évoque la nécessité où cela la mettait de pratiquer seule avec d’autant plus d’intensité, en anticipant les reproches possibles des danseurs expérimentés, pour les surpasser, et souligne qu’il s’agit là de la seule façon, pour elle, de devenir un bon danseur (entretien avec Odontuyaa Shagdar, Ulaanbaatar, 2013).

Cette façon de se mettre soi-même en évaluation sous le regard d’un maître ou d’un aîné absent correspond à ce que j’ai vécu dans ma posture d’apprenant et dans mon épreuve de solitude. Elle correspond de surcroît, comme je l’ai montré ailleurs, à une transmission de la danse qui passe par la capacité à danser en public sans timidité (ichihgüi), à un apprentissage où les aspects biomécaniques sont fortement liés à une dimension performative : la conscience que danser, c’est danser sous le regard d’un autre – le maître ou le chorégraphe, mais aussi, au bout du compte, les spectateurs à qui est destinée la danse33.

Prise de manière isolée, l’expérience de la solitude éprouvée lors de mon premier terrain pourrait apparaître comme la seule frustration d’un ethnographe en herbe, débouté par le peu de respect d’un professeur désinvesti. Insérée au sein d’un faisceau d’indices provenant d’autres situations, et prise au sérieux comme « épreuve » d’un affect significatif des situations de transmission de danse mongole, elle prend une autre dimension et un autre sens.

La comparaison, le long terme, le recul produit par la déprise et l’écriture, me suggèrent que cette situation, loin d’être un produit des circonstances (un jeune étranger débutant sur le terrain, un enseignant peu consciencieux, etc.), est en réalité constitutive de l’apprentissage dans les danses mongoles. Dans mon hypothèse, c’est dans ces moments de solitude que l’apprenti danseur, effectuant un retour sur lui-même, adopte progressivement, sur sa propre danse, le regard de son maître. Absent du lieu de répétition, le maître est ainsi présent de manière virtuelle ou, si l’on veut, par projection. L’épreuve de la solitude, traversée également par les jeunes danseurs mongols, constitue à mes yeux un processus essentiel à l’apprentissage de la danse en Mongolie, non verbalisé par les acteurs, et invisible pour l’observateur extérieur. Toutefois, plus que les sentiments (d’ennui, de questionnement, de frustration, etc.) ou cheminements mentaux tels que j’aie pu les éprouver, et qui sont miens, ce qui compte dans cette « épreuve » est la façon dont, indépendamment des circonstances (le professeur peut avoir les meilleures – ou les pires – raisons du monde de déserter le cours), les danseurs se saisissent – comme je l’ai fait par la force des choses – de cette solitude pour en faire une occasion d’auto-apprentissage sous le regard virtuel du maître absent. Je reste persuadé que, sans l’avoir éprouvé de manière aussi aiguë moi-même, je n’aurais jamais saisi cet aspect, pourtant essentiel, de l’apprentissage des danses mongoles, qui est devenu central dans ma réflexion théorique sur les processus de transmission en danse. Il est donc des aspects qu’il est nécessaire d’éprouver pour les comprendre.

Ouvrir

Alors que nombre de chercheurs sur la danse ou d’autres arts vivants possèdent aussi une familiarité pratique avec leur objet d’étude, relativement peu ont écrit sur l’épreuve de la pratique par le chercheur comme outil d’analyse. À l’inverse, les ethnographes en quête de la « bonne distance » sont à la fois fascinés et méfiants à l’égard de la participation comme méthode.

Cet exemple, où le fait d’« être affecté » (Favret-Saada) permet seul d’accéder à un savoir inaccessible par la seule observation, interroge de manière réflexive la démarche qui mène d’une expérience de terrain à son analyse. Il invite aussi à repenser la transmission dans la danse et les pratiques artistiques, en plaçant au centre l’expérience et l’agentivité de l’apprenti et celles du chercheur de terrain.

Dans les situations traversées par Loïc Wacquant, Jeanne Favret-Saada ou encore Arnaud Halloy évoqués ci-dessus, les auteurs soulignent tous le caractère à la fois imprévu et inévitable de leur mise en situation de « participation ». Dans mon cas, la situation d’épreuve de la solitude dans l’apprentissage apparaît plutôt comme une conséquence imprévue d’un choix à l’origine délibéré et explicite de mise en apprentissage des pratiques étudiées. Le recul imposé d’abord par l’intensité du sentiment de solitude et la nécessité de trouver par soi-même une solution pour y faire face, de l’autre par la confrontation à différents autres du terrain, à commencer par U*, la logeuse non-danseuse (mais mère de deux danseurs professionnels), et par d’autres situations observées sur le terrain, permet de ressaisir l’épreuve vécue sous un angle analytique et réflexif, qui en fait un matériau de terrain digne d’intérêt.

Un des enjeux, dans ces cas, est précisément de dépasser la dimension subjective, idiosyncrasique des ressentis « à chaud » (frustration, colère, incompréhension, etc.) pour aller vers une compréhension anthropologique de la situation et de ses enjeux, à travers la prise en compte de ce positionnement comme significative de la situation d’apprentissage de la danse en tant que telle. Il s’agit bien ici de dépasser ces premiers sentiments, non de les nier ou de les passer sous silence, puisqu’ils constituent un point de départ qui, pour insuffisant qu’il soit, n’en est pas moins indispensable au déploiement de ce processus. L’article vise ainsi à illustrer une utilisation possible des ressentis subjectifs de terrain non en tant que tels, mais en tant qu’amorce d’une réflexion ethnographique et anthropologique sur la façon dont la transmission des arts vivants nous éclaire sur ces pratiques elles-mêmes. Ainsi, par son caractère à la fois extrêmement subjectif et affectivement intense, cette démarche possède un caractère profondément révélateur concernant les apprentissages corporels et, potentiellement, est vectrice de comparaison pour s’élargir potentiellement à toute situation d’apprentissage. Un tel point de vue rejoint, en mettant l’accent sur les conditions de participation, les préceptes des membres fondateurs de l’ISTA34, mais peut aussi avoir valeur heuristique pour d’autres objets que les arts vivants et performatifs.

Dans un tout autre domaine, celui des jeux de ficelle des Caduveo d’Amérique latine, David Jabin montre l’insuffisance des moyens de collecte ordinaires pour rendre compte de la complexité technique, mais aussi émotionnelle, de la pratique de ces jeux de ficelles35. Collecter la forme faite (en fixant la ficelle à l’aide de clous, sur une planchette), la dessiner, décrire ou même filmer le processus complexe qui conduit les experts de ces jeux d’une ficelle simple à une forme complexe, mais éphémère, tous ces moyens en deçà de l’effet qu’est censé produire le déploiement progressif de la ficelle par le jeu des mains habiles, sous les yeux médusés de l’observateur. L’auteur souligne à juste titre qu’il est des pratiques dont rien ne saurait mieux rendre compte que le fait de les apprendre. À la lumière de l’exemple analysé ici, je ne peux que rejoindre sa position : la transmission d’une pratique artistique ou ludique, plus que sa forme, serait alors, par la mise en apprentissage de l’enquêteur et le rendu ethnographique des situations et affects qu’on y éprouve, la façon la plus pertinente de rendre compte de la dimension dynamique et affectuelle de telles pratiques. La « participation observante » ne se réduit pas à une simple boutade d’anthropologue, ni à l’extrême d’un continuum entre observation et participation mais constitue, à condition d’en éclairer réflexivement les usages, un outil indispensable pour accéder à certaines dimensions de la vie culturelle et sociale, en particulier, mais pas seulement, dans le cas des pratiques corporelles, ludiques et artistiques. On ne saurait qu’inviter davantage les chercheurs dans ces domaines à s’en emparer, tout en consolidant les précautions méthodologiques qui les entourent.

Notes

- Par exemple, Buckland Teresa (éd.), Dance in the Field: Theory, Methods, and Issues in Dance Ethnography, Basingstoke, New York, Palgrave MacMillan, 1999. Rakovevic Selena, « Music, dance and memory: Towards deliberation of field research of dance », Muzikologija, 19, 2015, p. 51-64. Grau Andrée, Wierre-Gore Georgiana (éd.), Anthropologie de la danse : genèse et construction d’une discipline, Pantin, Centre national de la danse, 2e édition, 2021.

- Cf. Marquié Hélène, « Regard rétrospectif sur les études en danse en France », Recherches en danse, 1, 2014.

- Dans tout l’article, les mots comme « danseurs, maîtres, professeurs, artistes » sont employés dans un sens épicène. Les remarques qui sont amenées dans cet article concernent indifféremment des hommes et des femmes.

- Launay Isabelle, « Le don du geste », Protée, 29, 2, 2001, p. 85.

- Tardieu Nadège, « Corps mis en branle dans la danse classique de Wilfride Piollet : un pouvoir imaginaire du corps », Corps, 2, 7, 2009, p. 39-44.

- Faure Sylvia, Apprendre par corps : socio-anthropologie des techniques de danse, Paris, La Dispute, 2000.

- Vellet Joëlle, « La transmission matricielle de la danse contemporaine », Staps, 72, 2, 2006, p. 79-91.

- Wacquant Loïc, Corps et âme : carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, Paris, Agone, 2e édition revue et augmentée, 2002.

- Sur ces populations, voir Aubin Françoise, « Oïrat » dans Encyclopaedia Universalis, 2005.

- Tous ne la pratiquent pas, du fait de sa spécialisation corporelle et du « talent » (av’’yaas) qu’elle suppose, mais ceux et celles qui sont reconnus détenteurs de la pratique n’en vivent pas comme danseurs professionnels.

- Blanchier Raphaël, Les danses mongoles en héritage : performance et transmission du bii biêlgee et de la danse mongole scénique en Mongolie contemporaine, thèse de doctorat, EPHE-PSL, 2018.

- Watzlawick Paul, Helmick-Beavin Janet, Jackson D. Don (dir.), Une logique de la communication, Paris, Seuil, traduction française 1972 [1967].

- Malinowski Bronislaw, Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, Gallimard, réédition, 1963 [1922].

- Ibid., p. 75 sq.

- Blanchier Raphaël, « Dancing Heirs of Nomadic Culture. The Bii Biyelgèè Dance and Heritagisation Processes in Mongolia », Études Mongoles et Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines 54, 2023. URL : https://journals.openedition.org/emscat/6036.

- Wacquant Loïc, op. cit., p. 10.

- Ingold Tim, Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture, Londres, Routledge, 2013.

- « Knowing from the inside », ibid., p. 1.

- Si je pratique la danse en amateur, ce qui s’est avéré très utile sur mon terrain, je n’ai en revanche ni le niveau requis ni le désir de revendiquer le titre de « danseur ».

- Foucault Michel, Surveiller et punir : Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. Becker Howard, « A School Is a Lousy Place To Learn Anything In », American Behavioral Scientist, 16, 1, 1972, p. 85-105.

- J’emploie ici indifféremment professeur et maître (de manière épicène) pour désigner la position de bagsh, terme mongol qui peut être traduit par les deux, tout en étant conscient de la connotation affective et relationnelle impliquée par le terme de « maître » qui évoque notamment la dualité « maître-discipline ».

- J’ai analysé ce phénomène, à partir d’une autre situation, dans ce texte : Blanchier Raphaël, « Danser ensemble sous le regard de l’autre : apprentissage collectif et communauté de pratique dans la danse mongole », ¿Interrogations?, 32, numéro thématique Communautés informelles d’apprentissage, communautés de pratique – Apprendre avec, par et pour les autres, 2021. URL : https://www.revue-interrogations.org/Danser-ensemble-sous-le-regard-de.

- Fassin Didier et Bensa Alban (éd.), Les politiques de l’enquête, épreuves ethnographiques, Paris, La Découverte, 2008. Leservoisier Olivier (éd.), Terrains ethnographiques et hiérarchies sociales : Retour réflexif sur la situation d’enquête, Paris, Karthala, 2005.

- La Soudière Martin (de), « L’inconfort du terrain. “Faire” la Creuse, le Maroc, la Lozère… », Terrain 11, 1988 p. 94-105. URL : https://journals.openedition.org/terrain/3316. Lacaze Gaëlle, « Jeux de rôle dans l’impasse du Palais d’or. Variation sur la (dis)simulation dans une maison close de la frontière sino-mongole », Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines 48, 2017. URL : https://journals.openedition.org/emscat/2918.

- Favret-Saada Jeanne, Les Mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 2002.

- Favret-Saada Jeanne, Désorceler, Paris, L’Olivier, 2009.

- Winkin Yves, « Le touriste et son double » dans Yves Winkin, Anthropologie de la communication, Paris, De Boeck et Larcier, réédité au Seuil, 2001, p. 206-224.

- Halloy Arnaud, « “Un anthropologue en transe”. Du corps comme outil d’investigation anthropologique », in : Noret Joël, Petit Pierre (dir.), Corps, performance, religion. Études anthropologiques offertes à Philippe Jespers, Paris, Publibook, 2006, p. 87-115.

- Ibid., p. 90. C’est Halloy qui souligne.

- Berthoz Alain, Jorland Gérard (éd.), L’empathie, Paris, Odile Jacob, 2004.

- Wikan Unni, Resonance. Beyond the words, Chicago, University of Chicago Press, 2013. Wikan Unni, « Toward an Experience-near Anthropology », Cultural Anthropology, 6, 3, 1991, p. 285-305.

- Blanchier Raphaël, loc. cit., 2021.

- Blanchier Raphaël, op. cit., 2018.

- En particulier Barba Eugenio, Le canoë de papier : Traité d’anthropologie théâtrale, Saussan, Entretemps, 2015.

- Jabin David, « Fixer l’éphémère : les jeux de ficelle caduveo », Carnets de Terrain [au fil de l’eau], 2014.