“Entre Afrique et Égypte. Les installations hydrauliques dans le désert

et le prédésert à l’époque romaine”, in : S. Guédon (dir.), Entre Afrique et Égypte : relations et échanges entre les espaces au sud de

la Méditerranée à l’époque romaine, Ausonius Scripta Antiqua 49,

Bordeaux, 2012, p. 145-156.

Ayant eu le privilège de participer autrefois aux prospections françaises du prédésert libyen, dans le cadre de l’Unesco Libyan Valleys Survey1, puis de fouiller les premières qanāts de Douch, dans l’oasis de Khargeh2, je me suis souvent, après bien d’autres, interrogé sur l’origine de ces techniques de maîtrise de l’eau et sur leur importance effective pour l’économie du monde antique. La découverte ultérieure de qanāts perses près de Douch3, puis de foggaras qui sont, pour certaines, antérieures à l’époque romaine, dans le Fazzān4, invite à reprendre cette question dans le cadre d’un colloque consacré aux relations entre l’Égypte et l’Afrique du Nord. Dans le même temps nos informations sur l’agriculture irriguée au Proche-Orient et dans la péninsule arabique ont beaucoup progressé et nous connaissons aujourd’hui bien des exemples archéologiques qui prouvent sa grande ancienneté chronologique. Pourtant les coupures académiques traditionnelles entre “Africanistes”, “Égyptologues” et “Orientalistes”, entre protohistoriens et historiens, conduisent chacun d’entre nous à une assez large ignorance de la bibliographie étrangère à son propre champ de compétences. Je tâcherai donc de reprendre ici, à l’aide d’une documentation qui ne sera pas limitée à l’Afrique et à l’Égypte, ni d’ailleurs à la période romaine, la vieille question de la diffusion de ces différentes techniques d’irrigation .

Pour les Africanistes français, jusqu’à une époque récente, l’une des raisons principales de la prospérité des marges désertiques de l’Afrique du nord romaine reposait sur une maîtrise technique importée par la puissance colonisatrice et mise en place par l’armée. Ainsi Baradez5 :

“Le plus magnifique exemple de compartimentage [de champs irrigués en damiers] que je puisse citer, écrivait en 1949 le colonel-archéologue, est celui qu’avait découvert et photographié en vol le regretté capitaine Schneider, dans la région est de Sidi Okba. On y lit le plan précis des canaux d’irrigation et des délimitations régulières dues à un partage et à un bornage très poussés : c’est le type même des travaux de centuriation qui présidaient à la répartition des terres entre légionnaires ou tribus ralliées. Ce cliché est donc précieux pour nous : il nous montre non seulement la perfection de la distribution et de l’utilisation de l’eau, mais il prouve de quelle façon Rome est arrivée à fixer ici et à nourrir ses limitanei dont nous retrouvons à chaque pas les constructions routières ou militaires : c’est la colonisation militaire dans toute sa rigueur (p. 193)… L’ensemble des travaux que je viens d’énumérer rapidement permettait sans doute de faire vivre une population nombreuse et d’expédier à Rome l’huile et le grain toujours plus indispensable au corps anémié de l’Empire (p. 202)… Mais l’ensemble des travaux d’hydraulique agricole antique n’avait pas une moindre importance sous l’angle politique et militaire que sous l’angle économique. Ils permettaient à Rome d’établir des populations sédentaires, de “grignoter” le nomadisme et de le refouler vers le sud, c’est-à-dire de repousser artificiellement vers le sud la frontière d’équilibre entre les nomades et les sédentaires (p. 207)”6.

Cette vision classique est celle qui a dominé la recherche jusqu’aux travaux de l’UNESCO Libyan Valleys Survey, qui ont commencé en 1979, et nous l’avons tous plus ou moins implicitement partagée à un moment donné. Elle a été exprimée à maintes reprises sous des formes diverses et n’a guère été sérieusement critiquée avant un article essentiel publié en 1984 par B.D. Shaw dans Antiquités Africaines7. Dans cette étude fondamentale qui rassemble toute la bibliographie antérieure sur le sujet, l’auteur, au terme d’une analyse serrée, critiquait l’interpretatio romana de tous les ouvrages de petite hydraulique découverts en Afrique du Nord. Il contestait l’idée très répandue selon laquelle un pouvoir impérial centralisateur avait diffusé dans les provinces africaines des techniques qu’on retrouve aussi en Israël et au Levant. Il mettait en cause, au passage, les théories bien connues de K. Wittfogel pour qui la domination des états “totalitaires” reposait sur le contrôle des ressources agricoles, donc de l’eau8. Publiées en 1996, mais diffusées sous forme de rapports préliminaires dès le début des prospections, les recherches britanniques sur les wâdîs de Tripolitaine ont achevé de ruiner les thèses traditionnelles, mais elles n’ont malheureusement pas été suivies par d’autres travaux de terrain publiés sur les zones steppiques, ce qui fait qu’elles restent isolées et ont tendance à devenir à leur tour un modèle, généralisé de manière abusive par les utilisateurs secondaires de cette bibliographie archéologique9. Rappelons seulement qu’elles concernent une région précise et limitée dans le temps et l’espace.

S’agissant cette fois-ci des qanāts (les foggaras d’Afrique du nord), les découvertes d’‘Ayn Manâwîr, bien datées de l’époque de la domination Perse en Égypte, ont semblé confirmer la thèse développée par H. Goblot qui croyait à une origine iranienne de ces techniques10. Quoique très critiqué dans le détail, ce dernier travail a fait date et a reçu une forme de caution de la part de géographes de renom. X. de Planhol plaidait ainsi pour un centre de diffusion unique, à partir de l’Iran, arguant, pour l’Afrique du nord, du rôle joué par les comptoirs puniques comme intermédiaires avec l’Orient11. Faut-il songer, au contraire, depuis les découvertes de Douch et surtout de Manâwîr, que des relations caravanières d’une oasis à l’autre aient pu conduire à diffuser la technique des qanāts depuis Kharga vers le Fezzan, puis, au-delà, vers l’Afrique du Nord ?

Face à ce genre de questions, pour les qanāts comme pour les systèmes de “run-off and floodwater irrigation” par effet d’impluvium dans des bassins versants, la précision des descriptions archéologiques et la chronologie des installations constituent des éléments essentiels du raisonnement. Or rien n’est plus difficile à dater, en soi, qu’une qanāt ou qu’un muret de wâdî si ces dispositifs ne sont associés à des niveaux correctement datés. Ces dernières années, les recherches conduites dans la péninsule arabique et au Levant ont heureusement beaucoup modifié nos connaissances sur ces problèmes. Quelques exemples permettront de s’en convaincre.

Du point de vue technique, le terme de qanāt est le plus souvent associé à des galeries souterraines drainant l’eau depuis une roche magasin, située en amont, vers un piémont où l’eau sert à l’irrigation des cultures. Or d’autres systèmes existent. R. Boucharlat a opportunément rappelé l’existence, dans la péninsule d’Oman, de galeries permettant de capter les nappes de sous-écoulement de wâdî, dès le début du premier millénaire avant notre ère12. C’est peut-être le cas à Hili 15, où un parcellaire dont les unités sont bordées par des rigoles, avec un répartiteur d’eau en orthostates de pierres, est alimenté par un canal aux parois parementées avec des dalles posées de chant.

“La date de la galerie de Hili 15 ne pose pas de problème, écrit R. Boucharlat : il n’y a pas d’autre céramique que celle de l’âge du Fer, plus précisément du Fer II. La technique, en revanche, est bien celle du cut-and-cover, dans la partie connue par la fouille, c’est-à-dire creusée en tranchée, ensuite recouverte jusqu’au niveau de la surface environnante ; la galerie reste accessible pour l’entretien par des regards. Il n’est pas exclu que la partie amont soit creusée en tunnel, mais nous n’avons pas d’information sur ce point. Enfin, l’extrémité amont de cette galerie n’a pas été reconnue ; on ne peut donc pas décider s’il s’agit du captage d’une couche aquifère près du piémont ou de celui d’une nappe de sous-écoulement d’un oued. Les caractéristiques mentionnées me font préférer la seconde hypothèse, ce qui exclurait cette galerie du groupe des galeries qanāts”.

D’autres galeries de captage, creusées en tranchée, ont également été mises au jour à Bida Bint Sa’ud, en dehors de l’oasis d’El Ain. Elles sont aussi datées de l’âge du Fer. Il en va probablement de même à Muwailah, près de Sharjah, ou dans la dépression d’al-Madam. Ces installations, sans doute distinctes de celles des captages classiques de piémont, montrent à tout le moins une bonne maîtrise des techniques d’irrigation dès une date ancienne, elles ne sont pas associées ici à une écologie d’oasis mais peut-être à des bassins versants. On notera qu’à Douch cette technique est connue, mais associée à des captages de piémont.

Dans le même colloque tenu au Collège de France, M. Salvini avait en même temps réfuté la présence de qanāts en Urartu13, ce qui permettait à R. Boucharlat d’affirmer (p. 178) qu’il ne voyait pas de preuves de la mise en place de telles installations en Iran avant le 1er millénaire de l’ère chrétienne, au plus tôt ! La théorie de la diffusion, dès 800 avant J.-C., à partir d’un centre unique situé au pied du Zagros, doit donc être désormais sérieusement mise en doute.

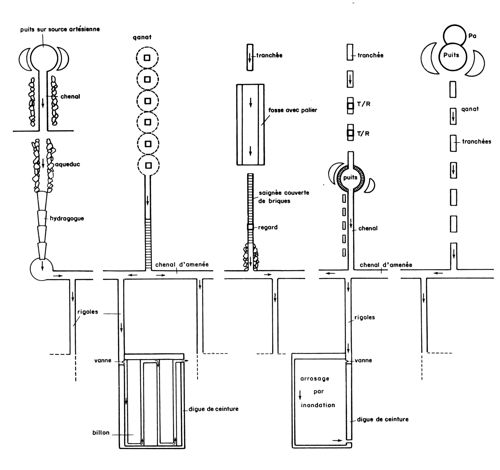

Étudiant les qanāts de Douch, site romain incontestable, nous avions conclu, B. Bousquet et moi-même que les installations hydrauliques découvertes étaient effectivement romaines, sans d’ailleurs pouvoir alors être plus précis dans nos datations (fig. 1). Sans doute étions-nous encore victimes de l’interpretatio romana dont j’énonçais ci-dessus les excès et les dangers… B. Bousquet avait toutefois bien perçu l’existence de plusieurs systèmes successifs d’irrigation à partir des nappes perchées ou des drainages de piémont, comme le montre le schéma de la fig. 2. Il avait en outre fort justement décrit l’existence de différents types de galeries drainantes (fig. 3). Mais, ne connaissant pas encore la date des installations de Manâwîr, nous n’avions guère pu aller plus loin dans le raisonnement. La découverte de ces qanāts plus anciennes risque de conduire à des conclusions similaires et de servir de justification, si on n’y prend garde, à l’origine iranienne de ces techniques, au terme d’un raisonnement tautologique. Nous sommes même insidieusement ramenés aux théories contestables de Wittfogel sur le contrôle étatique de l’eau… : “L’apparente décision d’exploiter le potentiel hydrique des collines de la région de Douch de manière planifiée ne serait alors qu’un aspect d’un projet bien plus vaste, décidé en haut lieu, de mise en valeur des terres oasiennes” écrivait M. Wuttmann dans sa conclusion du colloque tenu au collège de France (p. 135). Or, depuis cette date, la découverte d’un ostracon d’époque saïte, antérieur de 80 ans à la domination perse en Égypte, a fait brutalement remonter la chronologie. M. Chauveau, ne pouvant y croire, considère qu’il s’agit d’une archive résiduelle14. Mais si, au contraire, le système était nettement plus ancien qu’on ne l’a cru ? La théorie a priori de l’origine iranienne des qanāts (avec une mise en œuvre planifiée par le pouvoir central) bloque ici toute évolution du raisonnement historique. Il est vrai qu’on ne possède pas pour l’instant de trace d’une occupation saïte dans l’oasis, mais on ne connaissait pas d’avantage de niveaux perses il y a vingt ans…

Dans ce contexte, postuler une diffusion d’est en ouest depuis l’Iran vers l’Égypte, puis vers le Fezzan, via les pistes désertiques, puis vers l’Afrique du nord de la technique des galeries drainantes ne paraît pas une hypothèse des plus certaines, même si on ne peut l’exclure complètement. On manque pour l’instant, de toute manière, d’exemples similaires dans l’oasis de Dakhla, où il serait surprenant que ces systèmes soient inconnus, alors qu’on en connaît désormais aussi à Bahariya, plus au nord. Leur étude précise, leur mode de fonctionnement, leur chronologie restent des questions mal résolues, malgré les progrès incontestables qui ont été effectués depuis maintenant un quart de siècle. Seuls des exemples archéologiques nombreux et bien datés permettront éventuellement de dire si les pistes chamelières transsahariennes ont joué un rôle dans la diffusion de techniques propres à des agriculteurs sédentaires et qui impliquent l’investissement à long terme de communautés tout entières. L’hypothèse ne va en effet pas de soi.

C’est à une époque au moins aussi ancienne que l’on rencontre des aménagements de wâdîs dans la péninsule arabique et au Levant. Au Yémen, par exemple, des systèmes de murées destinées à canaliser les ruissellements de pentes et à piéger l’humidité dans des colluvions de fond de vallées stabilisés par des terrasses transversales (“cross-walls”) sont connus probablement depuis le deuxième millénaire avant notre ère, une période qui correspond à l’expansion du peuplement sédentaire, associée à une véritable construction des territoires agricoles15. Du point de vue technique, toutes les procédés essentiels sont déjà en place à cette époque, avec des déflecteurs latéraux pour dériver le flux, des prises d’eau, des digues basses, construites en caissons, laissant passer une grande partie de l’eau vers l’aval (les véritables barrages sont rares et peu solides), et menant progressivement celle-ci vers des périmètres de culture en damiers. Ces systèmes mobilisent évidemment des communautés, d’abord restreintes à des familles élargies, puis à des villages, enfin sans doute à des royaumes.

Dans le Hauran, F. Braemer a décrit des procédés d’utilisation des eaux de ruissellement qui remontent probablement au Bronze ancien (soit le troisième millénaire), avec des captages sur les pentes des wâdîs pendant les périodes de précipitation, des dispositifs de stockage dans de grands réservoirs. Il observe aussi à l’époque romaine des systèmes de collecte des eaux de ruissellement en bas de pente conduisant vers des citernes, très semblables, dans leur principe, à ceux de la Libye intérieure16. Plus au sud, la mission du wâdî Faynan conduite par G. Barker, D. Gilbertson et D. Mattingly a pu mettre en évidence des séquences d’aménagement agricoles qui existent depuis le Bronze. Leur similitude avec les systèmes découverts en Tripolitaine (fig. 4) est étonnante :

“The apparent similarities between the Tripolitanian and Faynan field systems posed obvious questions about the latter. Did they represent similar solutions by Classical farmers in Jordan to coping with a similarly arid environment? When had they been built? For how long had they been used? Did the almost 5 km of the main field system represent something that had grown organically and piecemeal over a long period, or a planned system laid out and maintained more or less as an integral system, or a combination of both?”17.

Ces questions pourraient servir de cadre méthodologique à toutes les recherches sur ce type d’aménagement agricole. S’il est évident qu’une bonne partie des installations observées remontent à l’époque romaine, notamment les systèmes les plus complexes, il est non moins clair que ceux-ci s’inscrivent au terme d’une longue continuité et réorganisent parfois des aménagements plus anciens, qu’on ne perçoit pas toujours dans toute leur étendue. Ils ont en effet été sans cesse détruits et reconstruits, formant un “paysage palimpseste” qu’une approche trop immédiate (trop “romaine”) ne permet pas de décrypter aisément, en raison notamment de la présence plus massive de la céramique la plus récente. La prise de possession du territoire nabatéen sous Trajan s’est donc effectuée dans un paysage déjà constitué à l’époque nabatéenne, ne le modifiant guère qu’à la marge18.

Ce long détour chronologique et géographique ne nous a pas éloignés de notre sujet, bien au contraire. Il montre en effet que des systèmes de maîtrise de l’eau complexes ont pu naître très anciennement dans des milieux écologiquement proches, mais souvent très éloignés géographiquement. S’il existe des qanāts d’époque perse en Égypte, cela n’implique nullement une exportation organisée depuis un centre unique, iranien, et on connaît aujourd’hui des systèmes semblables ou proches plus anciens, dans la péninsule arabique. Leur apparition dans les oasis d’Afrique du nord peut être le fruit d’une diffusion lente et capillaire, mais elles peuvent aussi bien être le fruit de réponses locales. Il est en tout cas impossible d’en décider et de raisonner uniquement en termes d’influences directes de l’Égypte vers l’Afrique du nord. De même les techniques de “run-off and waterflood irrigation” dans les vallées semi arides ou arides du Yémen, du Levant ou de Tripolitaine sont-elles proches (il serait d’ailleurs intéressant de mener des études techniques comparées) mais de date beaucoup plus ancienne qu’on ne l’a supposé, laissant envisager là aussi la possibilité de développements autochtones multiples plutôt qu’une diffusion à partir d’un centre unique. En tout cas, elles ne sauraient être systématiquement attribuées à la colonisation romaine et à une volonté impériale de développer cette agriculture de marges, écologiquement fragile, à seule fin d’incrémenter le produit de l’annone.

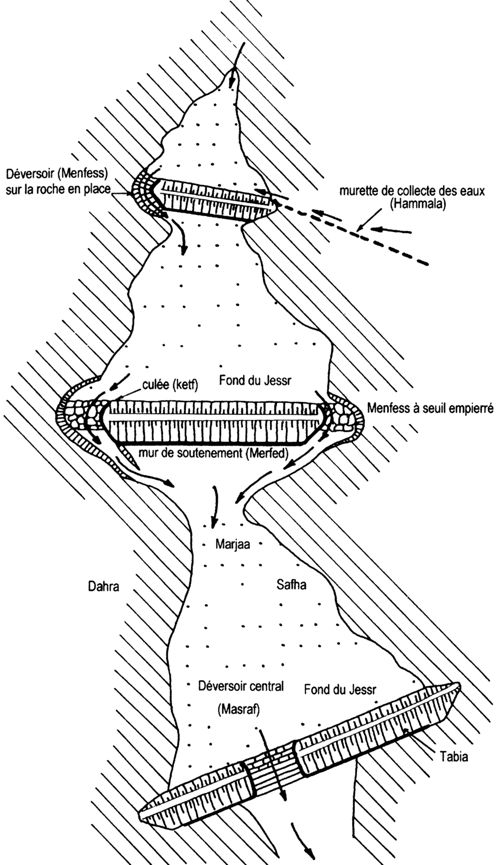

L’utilisation concomitante de ces diverses techniques de captage de l’eau est adaptée à la géographie d’un milieu affecté d’un gradient de sécheresse de plus en plus accusé vers le sud, comme l’a justement souligné B. Bousquet, et chacune d’elle répond à un écosystème spécifique (fig. 5)19. La difficulté reste de les dater de manière fiable et d’apprécier leur évolution par-delà les ruptures de la grande histoire, car elles engendrent presque toujours des réponses sociales et communautaires similaires à travers le temps. Quelques exemples suffiront à illustrer ce propos. Dans un article récent, consacré aux jessours du sud-tunisien, Hedi ben Ouezdou et P. Trousset citent un très intéressant texte arabe du XIe siècle qui réglemente l’utilisation des eaux de ruissellement, captées selon une technique identique à celles que nous avons décrites pour les époques antérieures (fig. 6). Ce document contient différentes stipulations qui impliquent à la fois une propriété individuelle du jesr mais un contrôle collectif pour éviter que les utilisateurs situés en aval ne soient lésés et privés de la ressource hydrique. Il est en effet indiqué que

“– chaque jesr ne peut retenir qu’une certaine quantité d’eau qu’il reçoit. Le reste de l’eau transite et alimente les jessour situés en aval.

– la hauteur de la tabia et la position du déversoir par rapport au fond du jesr ne peuvent être modifiées dans l’objectif d’avoir plus d’eau ou de se débarrasser d’une quantité d’eau.

– le propriétaire d’un jesr ne peut en aucun cas modifier la largeur de son déversoir sans l’accord des propriétaires des jessour situés en aval.

– aucun propriétaire d’un jesr n’a le droit de barrer le déversoir et de transformer son jesr en un ouvrage de rétention totale.

– aucun propriétaire d’un jesr n’a le droit de rehausser le niveau de son déversoir en ajoutant des rangées de pierres dans l’objectif de retenir plus d’eau. La dénivellation entre le niveau du déversoir et celui du fond du jesr doit rester toujours la même.

– chaque propriétaire d’un jesr doit assurer l’entretien régulier de son ouvrage.

– le propriétaire d’un jesr est tenu pour responsable pour tous les dommages causés aux jessour situés en aval du sien par manque d’entretien de son ouvrage ou s’il procède aux transformations non autorisées citées dans les articles précédents. Il est, dans ce cas, obligé de réparer tous les dégâts subis par les jessour situés en aval”20.

De telles stipulations réglementaires pourraient trouver des correspondances dans la pratique coutumière du partage de l’eau dans le Yémen antique, telle que la reconstitue M. Mouton, et même des échos contemporains, parce qu’elles correspondent naturellement à des solutions de bon sens mais aussi à la structuration de sociétés traditionnelles dont la survie repose sur une ressource précaire dont les modes d’exploitation varient peu21.

Un autre exemple, mieux connu, est celui de la mesure du partage de l’eau. Pour les qanāts de Manâwîr et de la région de Douch, nous disposons de textes. Les premiers, d’époque perse, sont écrits en démotique22, les seconds, d’époque romaine, sont rédigés en grec23. Or ils évoquent, à plus de cinq siècles de distance, des systèmes de répartition de l’eau en unités de temps, qui peuvent être vendues ou affermées. Un papyrus de Douch (P. Grenf. II, 69,17) montre qu’un tour d’eau, dans ce cas précis, dure 5 jours, mais d’autres rythmes de rotation sont possibles. C’est un processus identique que décrit Olympiodore 42 à la fin de l’Antiquité, évoquant l’existence de clepsydres pour mesurer le temps d’irrigation. Pline l’Ancien, pour la région de Tacapae, fait lui aussi allusion à une répartition en tours d’eau : certa horarum spatiis dispensatur inter incolas (HN, 18.188). On ignore bien sûr si le système est strictement comparable à celui des oasis égyptiennes, mais l’hypothèse est d’autant plus probable que ce type de comput a été en vigueur jusqu’à l’aube du XXe siècle, tant à Dakhla qu’en Afrique du nord24. Mais ce système existe aussi dans le prédésert syrien à l’époque moderne : à Deir Atieh, des qanāts creusées après la seconde guerre mondiale fonctionnaient tout naturellement selon le même système. L’ouvrage, de 5 kilomètres de longueur, avait été creusé en un an par les paysans (300 personnes), au terme de 30 000 journées de travail, générant 800 portions d’irrigation, dont chacune donnait droit à 22 minutes par tournées de 12 jours25.

Per Africae sitientia, les pistes du désert qui mènent aux oasis égyptiennes ont certainement concouru aux échanges réguliers entre les hommes, les marchandises et les techniques. Toutefois, s’agissant des modes de captage de l’eau, les pratiques que l’on observe à l’époque romaine ne sont pas différentes de celles qu’on retrouve en Orient et dans la péninsule arabique, depuis une période beaucoup plus ancienne. Elles sont sans doute la conséquence des conditions de la vie dans ces milieux de marges arides et hyperarides, beaucoup plus que le fruit d’une volonté politique à un moment donné du temps. Dans les vallées sèches de la Tripolitaine et de la Syrte, l’occupation militaire des forts de Ghadamès, Gheriat et Bu Ngem n’est d’ailleurs pas antérieure à l’époque sévérienne, alors que les premières traces actuellement datées d’installations agricoles remontent au moins à l’époque flavienne, sous réserve qu’on n’en découvre pas désormais de plus anciennes26.

On ajoutera à cette bibliographie l’article de P. Leveau, “Qanâts, hyponomoi, cuniculi et specus : une contribution à l’histoire des techniques hydrauliques”, in : P. Fleury, C. Jacquemard, S. Madeleine (éd.), La technologie gréco-romaine. Transmission, restitution et médiation, Actes du colloque organisé par l’ERSAM à Caen, 10-12 mars 2010, Caen, 2015, p. 149-176, publié peu de temps après le mien, et qui arrive par d’autres voies à des conclusions voisines.

Notes

- La publication essentielle est évidemment celle de G. Barker, D. Gilbertson, B. Jones, D. Mattingly, Farming the desert. The Unesco Libyan Valleys Archaeological Survey, UNESCO Publishing, Tripoli, Department of Antiquities ; Londres, Society for Libyan Studies, 1996. On ignore le plus souvent qu’il y eut aussi des prospections françaises, sous la responsabilité de R. Rebuffat, qui sont restées largement inédites. Pour un aperçu modeste et géographiquement limité, voir M. Reddé, Prospection des vallées du nord de la Libye (1979-1980). La région de Syrte à l’époque romaine, Paris, 1988.

- Les résultats de la mission sont exposés dans M. Reddé, Kysis. Fouilles de l’IFAO à Douch, oasis de Kharga (1985-1990), FIFAO 42, 2004, mais l’étude de l’agriculture et des systèmes d’irrigation a été réalisée par B. Bousquet, Tell Douch et sa région. Géographie d’une limite de milieu à une frontière d’Empire, DFIFAO 31, 1996.

- Ces qanāts de ‘Ayn Manâwîr avaient été repérées mais non étudiées à l’époque des fouilles de Douch, et leur chronologie n’était pas connue. Leur exploration est désormais conduite par M. Wuttmann qui en publie régulièrement les principaux résultats dans la chronique annuelle du BIFAO. On verra en outre deux rapports préliminaires : M. Wuttmann, B. Bousquet, M. Chauveau, P. Dils, S. Marchand, A. Schweitzer, L. Volay, “Premier rapport préliminaire des travaux sur le site de ‘Ayn Manâwîr (oasis de Kharga)”, BIFAO, 96, 1996, p. 385-451 ; M. Wuttmann, H. M. Barakat, B. Bousquet, M. Chauveau, T. Gonon, S. Marchand, M. Robin, A. Schweitzer, “ ‘Ayn Manâwîr (oasis de Kharga). Deuxième rapport préliminaire”, BIFAO, 98, 1998, p. 367-462. La publication principale sur ces qanāts reste celle de M. Wuttmann, “Les qanāts de ‘Ayn Manâwîr (oasis de Kharga, Égypte)”, in : P. Briant (éd.), Irrigation et drainage dans l’Antiquité, qanāts et canalisations souterraines en Iran, en Égypte et en Grèce, Séminaire tenu au collège de France, Paris, 2001, p. 109-136.

- D. Mattingly (éd.), The Archaeology of Fazzān. Vol. I, Synthesis, Dept. of Antiquities, Tripoli ; the Society for Libyan Studies, 2003 (voir notamment le chapitre rédigé par A. Wilson, D. Mattingly, “Irrigation Technologies: Foggaras, Wells and Field Systems”, p. 235-265) ; A. Wilson, “Foggaras in ancient north Africa, or How to marry a Berber Princess”, in : Contrôle et distribution de l’eau dans le Maghreb antique et médiéval, coll. EFR 426, 2009, p. 19-39.

- J. Baradez, Fossatum Africae. Recherches aériennes sur l’organisation des confins sahariens à l’époque romaine, Paris, 1949.

- J. Baradez a lui-même repris cette étude dans J. Baradez, “Travaux d’hydraulique romains révélés par photographies aériennes dans une région aujourd’hui steppienne”, in : Actes 79e congrès national soc. savantes, Alger, 1954, Paris, 1957, p. 273-275. “

- B.D. Shaw, “Water and Society in the Ancient Maghrib: Technology, Property and Development”, Ant. Africaines, 20, 1984, p. 121-173.

- K. Wittfogel, Oriental Despotism: a comparative study of total Power, Yale-Oxford, 1957.

- Voir par exemple les généralisations un peu rapides de D. Cherry, “The Frontier zones”, The Cambridge Economic History of the Graeco-Roman World, Cambridge, 2007, p. 720-740.

- H. Goblot, Les qanāts : une technique d’acquisition de l’eau, Paris, La Haye, New York, 1979.

- X. de Planhol, “Les galeries drainantes souterraines : quelques problèmes généraux”, in : D. Balland, Les eaux cachées, Paris, 1992. Cette théorie apparaît déjà en 1970 (soit avant la soutenance de la thèse de H. Goblot, en 1973) dans son manuel écrit avec P. Rognon, Les zones tropicales arides et subtropicales, Paris, 1970, notamment p. 105.

- R. Boucharlat, “Les galeries de captage dans la péninsule d’Oman au premier millénaire avant J.-C. Questions sur leurs relations avec les galeries du plateau iranien”, in : P. Briant (éd.), Irrigation et drainage dans l’Antiquité (note 3), p. 157-184.

- M. Salvini, “Pas de qanāts en Urartu”, in : Briant 2001 (note 3), p. 143-155.

- BIFAO, 1998, p. 442 : l’ostracon est daté de septembre 528.

- On dispose désormais sur ce sujet de la bonne synthèse de M. Mouton, préparée dans le cadre de son mémoire d’habilitation, Le peuplement antique des marges arides de l’Arabie méridionale et orientale, EPHE, 2010, notamment p. 135-136.

- F. Braemer, “L’eau du Hauran : captages et gestion depuis le Bronze ancien”, in : Mohamed al-Dbiyat et M. Mouton, Stratégies d’acquisition de l’eau et société, BAH 186, 2009, p. 45-68 ; F. Braemer, J.-C. Échallier, A. Taraqji, Khirbet al Umbashi : villages et campements de pasteurs dans le “désert noir” (Syrie) à l’âge du Bronze : travaux de la mission franco-syrienne 1991-1996, BAH 171, 2004. Voir aussi S.W. Helms, Jawa : lost city of the black desert, Londres, 1981 ; P. Newson, “Differing strategies for water supply and farming in the Syrian Black Desert”, in : G. Barker, D. Gilbertson, The archaeology of Drylands. Living at the margin, Londres, New York, 2000, p. 86-102.

- G. Barker, D. Gilbertson, D. Mattingly (éd.), Archaeology and desertification. The wâdî Faynan Landscape Survey, Southern Jordan. Wâdî Faynan series vol. 2 ; Levant Supp. Series 6, 2007, p. 8.

- Ibid. p. 303. Pour un résumé sur ces différents aménagements en Jordanie à travers les âges, voir J.P. Oleson, Water Supply in Jordan through the Ages, in : B. Mac Donald, R. Adams, P. Bienkowski (éd.), The Archaeology of Jordan, Levantine Archaeology 1, Sheffield 2001, p. 603-614. On peut se demander quelle est la chronologie précise des systèmes observés en Israël et généralement attribués à l’époque romaine ou byzantine, faute d’étude précise et détaillée (cf. M. Evenari, L. Shanan, N. Tadmor, The Negev: the challenge of the Desert, Cambridge, 1982) ; depuis lors un certain nombre de travaux plus précis ont été publiés, par exemple U. Avner, “Ancient water management in the south Negev”, ARAM, 13-14 (2001-2002), p. 403-421. Cet article décrit des systèmes de champs dans le wâdî Uqfi, au nord-ouest d’Aqaba, qui ne semblent pas très différents de ceux qui ont été observés en Jordanie et remontent aussi à l’âge du Bronze, ce qui ne surprend pas.

- B. Bousquet, “Oasis de Haute-Égypte et steppe de Syrtique pendant l’Antiquité : environnement et modes d’occupation”, Bull. Assoc. Géogr. Franç., 1998-2, p. 179-190.

- Hédi Ben Ouezdou, P. Trousset, “Aménagements hydrauliques dans le Sud-est Tunisien”, in : Contrôle 2009 (note 4) p. 1-18.

- P. Gentelle, Traces d’eau. Un géographe chez les archéologues, Paris, 2003, p. 119 ; Mouton 2010 (note 15), p. 151-158.

- M. Chauveau, “Les qanāts dans les ostraca de Manâwîr,” in : Briant 2001 (note 3), p. 137-142.

- H. Cuvigny, Adel Hussein, G. Wagner, Les ostraca grecs d’Ain Waqfa, DFIFAO 30, 1992.

- Voir le bon article très détaillé de P. Trousset, “Les oasis présahariennes dans l’Antiquité : partage de l’eau et division du temps”, Ant. Afr., 22, 1986, p. 163-193. Voir aussi, pour Douch, Reddé 2004 (note 2) p. 190-196). Nous laissons ici le cas très complexe de la fameuse table de Lamasba, réétudiée par B. D. Shaw, “Lamasba, an ancient irrigation Community”, Ant. Afr., 18, 1982, p. 61-103, dont la complexité réclamerait ici un trop long commentaire, mais qui s’inscrit évidemment dans ce même contexte.

- Moustafa Haj Ibrahim, “L’irrigation dans les ghoutas de l’ouadi el-Majjar”, in : B. Geyer (éd.), Techniques et pratiques hydro-agricoles traditionnelles en milieu irrigué, Actes du colloque de Damas, 1987, Paris, 1990, p. 303-304.

- G. Barker, D. Gilbertson, B. Jones, D. Mattingly, Farming the desert (op. cit. note 1). C’est la conclusion à laquelle nous étions nous-mêmes parvenus de manière distincte (M. Reddé, Prospection des vallées (op. cit. note 1).