Paru dans : Les Cahiers du Bazadais, 106, 1994, 5-27.

Au cours de l’année 1318, probablement en Entre-deux-Mers, Élie d’Escossan, dit le bâtard d’Escossan, fut tué lors d’une rixe ou d’une escarmouche avec Guillaume Arnaud d’Auros, prévôt d’Entre-deux-Mers, et sa suite. Quatorze ans plus tard, au printemps 1332, le seigneur d’Auros était à son tour assassiné dans une rue de Bordeaux par une petite troupe conduite par le frère d’Élie, Bernard d’Escossan, seigneur de Langoiran. À l’origine de ce double meurtre, non pas comme on aurait pu le penser, une rivalité entre deux familles, mais un conflit entre les Escossan et l’administration ducale à l’occasion de la fondation de la bastide de Créon ; puis, un concours de circonstances qui fait du seigneur d’Auros un prévôt d’Entre-deux-Mers ; la mort d’un Escossan à laquelle est mêlé Guillaume Arnaud d’Auros dont on ne sait au juste s’il fut un meurtrier ou un officier du roi-duc dans l’exercice de ses fonctions ; la mort violente du seigneur d’Auros aux allures d’assassinat ; un long procès dans lequel sont impliqués d’un côté les deux fils de la victime, de l’autre les Escossan, mais aussi le procureur du roi-duc et son sénéchal, le roi-duc lui-même, les sénéchaux français de Périgord et d’Agenais, le parlement de Paris, avec, en arrière-plan, la crise qui précède la rupture franco-anglaise de 1337 ; enfin la guerre et le décès du seigneur de Langoiran. Tels sont les faits marquants de cette double “affaire”, à la fois judiciaire et politique, qui ne dura pas moins de vingt ans et que nous avons tenté de reconstituer sans pour autant l’avoir encore complètement éclaircie.

La fondation de la bastide de Créon

C’est à la fin de l’année 1313 ou au début de l’année suivante que le sénéchal de Gascogne Amaury de Craon fonda au nom du roi-duc Édouard II (1307-1327) la bastide de Créon en Entre-deux-Mers1. À peine remis de la guerre de Guyenne et de l’occupation de son duché par le roi de France (1294-1304), le roi-duc et ses officiers devaient alors faire face à de multiples dangers. Aussi s’agissait-il, selon toute vraisemblance, d’une fondation politique destinée à contrebalancer dans cette partie du Bordelais l’influence de l’abbaye de la Sauve-Majeure qui, depuis une vingtaine d’années, ne cessait de faire figure de pôle pro-français.

La bastide de Créon dont les premiers habitants reçurent une charte de coutumes le 13 juin 1315 avait été fondée au lieu-dit de la Contenta alors couvert en grande partie de bois, à cheval sur la paroisse et la juridiction de La Sauve et sur les paroisses de Saint-Genès-de-Lombaud et de Cursan qui dépendaient de la prévôté d’Entre-deux-Mers2. Quant au terrain il appartenait à plusieurs seigneurs fonciers : l’abbé de La Sauve, deux écuyers, Élie de Las Tastes de Saint-Germain-du-Puch, Pey d’Espelette de Nérigean et, probablement, Bernard d’Escossan, seigneur de Langoiran3. Cette fondation ayant été faite sans l’accord de l’abbé et des moines de La Sauve et même, pourrait-on dire, contre leur volonté, un conflit éclata entre les religieux et l’administration ducale. À plusieurs reprises l’abbé fit appel au roi de France protecteur de l’abbaye. Sur le plan foncier La Sauve obtint, semble-t-il, gain de cause puisque l’abbé fut reconnu seigneur d’une partie de la bastide4. En revanche, la création de la nouvelle paroisse de Créon qui fut rattachée à la prévôté d’Entre-Deux-Mers entraîna l’amputation de la paroisse Saint-Pierre de La Sauve et celle de la juridiction ecclésiastique5.

Les Escossan, seigneurs de Langoiran

Parmi les seigneurs fonciers concernés par la fondation de la bastide figurait, on l’a vu, le seigneur de Langoiran, Bernard d’Escossan. La famille d’Escossan était en ce début du XIVe siècle l’une des plus puissantes du Bordelais6. La seigneurie de Langoiran dont le chef-lieu était situé 20 km en amont de Bordeaux sur la rive droite de la Garonne, s’étendait sur les paroisses de Langoiran, Lestiac et Haux. Les Escossan y exerçaient depuis leur château, haute et basse justice et y détenaient de nombreux revenus fonciers, cens, agrières, droits sur des moulins, dîmes et même serfs et recevaient l’hommage de quelques familles d’écuyers. Mais seigneurie foncière et mouvance débordaient sur la prévôté d’Entre-deux-Mers, dans les paroisses du Tourne, de Tabanac et surtout de Baurech, en bordure de la Garonne, vers l’aval, mais aussi dans la vicomté de Benauge à Escoussans, Omet, Cantois et Soulignac. Ce fut probablement en raison de leur implantation sur les marges de la prévôté, au contact de la seigneurie de Rions, que les Escossan – peut-être originaires d’Escoussans – étaient parvenus, au début du XIIIe siècle sinon plus tôt, à imposer leur juridiction sur trois paroisses et à transformer ainsi leur résidence en château. Dans des circonstances diverses les Escossan avaient aussi acquis d’autres biens plus loin dans la prévôté – à La Sauve, à Beychac et Sallebœuf –, mais aussi à Rions et même à Langon.

1. Archevêché, évêché ; 2. Abbaye ;

3. Paroisse ; 4. Chef-lieu de juridiction ;

5. Bastide ; 6. Juridiction de Langoiran ;

7. Juridiction de Podensac-Saint-Magne ; 8. Autre juridiction (toutes les limites ne sont pas indiquées) ;

9. Limite de diocèse ; 10. Limite de juridiction.

En 1313, le chef de famille était Bernard IV, fils de Bernard III le Jeune et de Trencaléon Colom laquelle appartenait à une des familles du patriciat bordelais7. La présence comme témoins au contrat de mariage, le 4 novembre 1289, du comte de Périgord Archambaud, de Jauffré Rudel, seigneur de Blaye et d’Alexandre de la Pébrée, seigneur de Bergerac témoigne de la place occupée par les Escossan au sein de la noblesse du duché8. Bernard IV avait perdu son père relativement tôt, en tout cas avant 1306, lorsque décéda son aïeul Bernard II le Prud’homme. En revanche, en 1313 vivait encore son oncle Guillaume Seguin, chanoine de Saint-André et Saint-Seurin. Le 12 novembre 1313 Bernard IV épousait Miramonde Calhau, fille de Pierre IV Calhau et de Navarre de Podensac — qui appartenait elle aussi à une des grandes familles de la bourgeoisie bordelaise9. Bernard avait trois sœurs : Comptor épouse de Vivien de Podensac, Mabille qui épousa le 3 mars 1314 Bernard de Blanquefort, seigneur d’Audenge et Gaillarde qui se maria le 10 octobre 1319 avec Guillaume Raimond de Montpezat10. On ne lui connaît qu’un frère prénommé Guillaume Seguin, comme son oncle et probablement dernier né des enfants de Bernard III.

Le conflit entre les Escossan et les officiers du roi-duc

Les Escossan étaient possessionnés dans la paroisse de La Sauve aux lieux dits Le Bédat d’Escossan et Montvert11. Il s’agissait de réserves forestières situées l’une au nord-ouest de l’abbaye, l’autre au lieu dit actuel de Montuard, au sud de Créon12. En 1305, l’abbé et le seigneur de Langoiran avaient conclu un accord qui précisait le droit d’usage que les moines avaient sur ces bois. Les Escossan prétendaient aussi détenir une partie de la terre et des bois sur lesquels la bastide de Créon avait été édifiée13. Compte tenu de la situation du bois de Montvert immédiatement au sud de celui de la Contenta cette prétention n’a rien d’invraisemblable, même si nous n’en avons aucune preuve formelle. C’est probablement dans le courant de l’année 1314 que le seigneur de Langoiran porta plainte par-devant le sénéchal de Gascogne contre ses officiers accusés d’avoir établi la bastide à son préjudice. Ce sénéchal était Amaury de Craon, nommé le 5 juillet 131314 ; s’il avait donné son nom à la bastide, c’est à l’un de ses prédécesseurs Jean de Hastings qu’on en doit vraisemblablement l’idée15. Au printemps 1314, A. de Craon fit un voyage à Paris pour défendre devant le parlement les affaires du duché, mais il était de retour à Bordeaux en septembre16. C’est probablement lors de son absence que le seigneur de Langoiran porta plainte devant son lieutenant : cette plainte étant restée apparemment sans suite elle conduisit le seigneur de Langoiran à faire alors appel au roi de France en raison des dommages qu’il avait subis et pour défaut de droit. Nous ignorons pour quelle raison le commissaire du sénéchal avait refusé de donner suite à la plainte. La considérait-il “frivole” et sans fondement ou bien avait-il décidé de passer outre, le seigneur de Langoiran apparaissant comme trop lié à l’abbé de La Sauve avec lequel l’administration ducale était en conflit ? Les rares documents dont on dispose ne nous permettent pas de le savoir. En tout cas, toujours prêt à écouter un vassal du roi-duc, Louis X ordonna le 8 mai 1315 à son sénéchal de Périgord de faire citer Édouard II devant son parlement17. Quelques semaines plus tard les habitants de Créon recevaient néanmoins leurs coutumes.

Ainsi que cela se produisait couramment à l’époque, l’affaire traîna, mais le climat dut se détériorer et, probablement à la demande des Escossan, le 28 janvier 1316, donc un peu moins d’un an plus tard, le sénéchal de Périgord, Jean d’Arablaye interdit au procureur du roi-duc en Gascogne, Austence Jordan, de s’en prendre à la personne ou aux biens du seigneur de Langoiran et de ses partisans, en particulier Guillaume Seguin, son curateur – il s’agit de son oncle, le chanoine – et Pierre Gombaud, un bourgeois de La Sauve, son procureur, tous placés sous sa sauvegarde pendant la durée de l’appel18. Le lendemain, le sénéchal chargeait trois sergents du roi d’aller notifier sa décision à Pierre Foucher “gouverneur” de Créon ainsi qu’aux “jurats, consuls et habitants de la bastide de Créon”19. Il est manifeste qu’une vive tension régnait alors entre les habitants de Créon, d’une part, ceux de La Sauve, leur abbé et certains seigneurs du voisinage de l’autre20. L’affaire devenait politiquement intéressante pour le roi de France et, comme en convenaient les officiers du roi-duc, “perilhouse” pour leur maître. Aussi, les représentants d’Édouard II en Gascogne préférèrent-ils rechercher un terrain d’entente avec Bernard d’Escossan. Ils y étaient parvenus au début du printemps 1317, lorsqu’Arnaud Calhau, un lointain cousin de l’épouse de Bernard d’Escossan, sénéchal de Saintonge, partit en Angleterre porteur d’un certain nombre de dossiers concernant les affaires du duché. Parmi ces dossiers se trouvait la “composicion”21 faite entre le seigneur de Langoiran et le sénéchal de Gascogne – Amaury de Craon ou Guillaume Pesche22 – ou son conseil : Arnaud Calhau devait la présenter au conseil du roi afin de la faire confirmer. Le conseil de Gascogne approuva les instructions données à Arnaud Calhau et les conseillers du roi demandèrent que l’accord fût “mostré au conseil”.

Nous ignorons, pour l’instant, quelle suite connut cette procédure et si la “composicion” fut finalement confirmée. En tout cas, un an plus tard, tout était, semble-t-il, remis en question puisque, le 6 mai 131823, à la suite d’un appel interjeté par le seigneur de Langoiran d’une sentence du prévôt d’Entre-deux-Mers24, le sénéchal de Périgord était chargé d’assigner le procureur du roi-duc aux jours de sa sénéchaussée devant le parlement, à Paris. Quel était ce jugement qui avait suscité la démarche de Bernard d’Escossan ? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Il peut tout simplement s’agir de la poursuite du procès de 1315 car, si la justice était lente à se mettre en marche, elle l’était autant à s’arrêter ; même si les conseillers du parlement étaient au courant de la “composition” entre le seigneur de Langoiran et le roi-duc, ils n’avaient aucun intérêt à interrompre la procédure. Mais tout aussi bien cette décision avait-elle pu être motivée par un rebondissement du conflit ayant entraîné une nouvelle plainte de Bernard d’Escossan par-devant le prévôt d’Entre-deux-Mers. Nous le croirions d’autant plus volontiers que, dans le courant de l’été 1318, donc consécutivement à l’appel du seigneur de Langoiran, le prévôt fut mêlé à un incident au cours duquel le bâtard de Langoiran Élie – un frère de Bernard IV – devait trouver la mort25.

La famille d’Auros et ses démêlés avec l’administration ducale

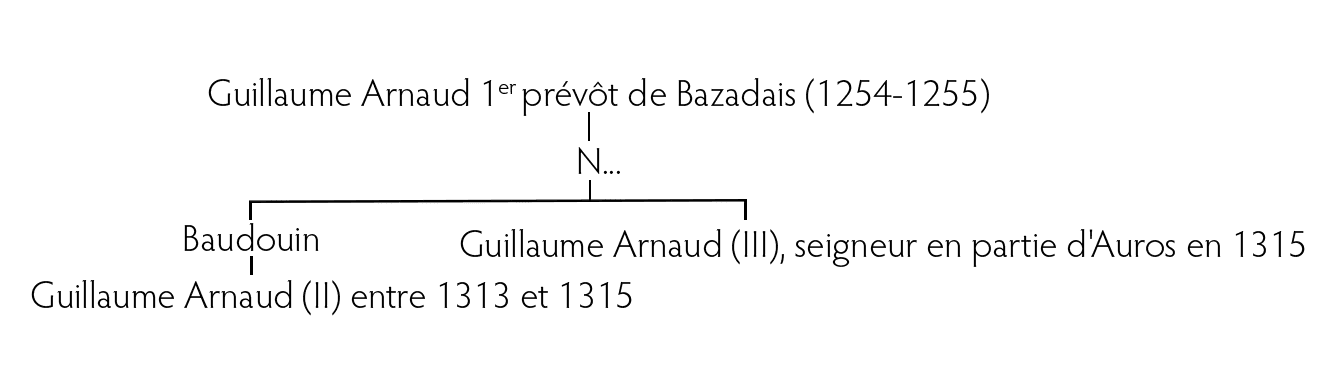

Le prévôt de l’Entre-deux-Mers était alors Guillaume Arnaud (III) d’Auros, seigneur en partie d’Auros26, une petite seigneurie du Bazadais qui s’étendait sur la paroisse de Saint-Germain et probablement celle, voisine, de Berthez. Les Auros avaient été dévoués à Henri III puis à Édouard Ier qui n’avaient pas, en revanche, mis grand zèle à honorer leurs engagements financiers à leur égard ni à payer leurs dettes. À Guillaume Arnaud (I), bailli du Bazadais en 1254- 1255, Henri III était resté redevable de 13 livres 8 s. sterlings27. Baudouin, son fils ou petit-fils, qui avait été châtelain de Saint-Macaire lors de la guerre de Guyenne et qui avait vu son château incendié, n’avait jamais reçu d’Édouard Ier un reliquat de 169 l. 9 s. sterlings de gages ni un don de 300 livres chipotoises28. Aussi Guillaume Arnaud (II), fils de Baudouin, décida-t-il en novembre 1311 de réclamer le montant des gages dus à son père par Édouard Ier, et suggéra à Édouard II de les lui assigner sur les revenus de Puyguilhem en Périgord ou sur ceux d’une autre prévôté, selon une procédure couramment utilisée à l’époque par le roi-duc pour se libérer de ses dettes29. Qu’il n’y ait pas eu d’assignation effective ou qu’elle ait été de trop courte durée, Guillaume Arnaud ne put se faire payer ; aussi, au printemps 1312, faisant suite à une nouvelle requête de sa part, le roi-duc manda à son connétable de Bordeaux d’assigner à Guillaume Arnaud la baillie d’Entre-deux-Mers pour un montant correspondant à ce qu’un enchérisseur offrirait raisonnablement et cela jusqu’au paiement intégral de la dette (22 avril)30. Puis, le temps passa sans que la décision du roi-duc fût mise à exécution : Guillaume Arnaud (II) étant une nouvelle fois intervenu auprès du roi-duc, celui-ci réitéra ses ordres à son connétable le 1er février 131331, mais rien n’y fit. Aussi, à la suite d’une nouvelle réclamation du seigneur d’Auros, Édouard II s’adressa cette fois directement au sénéchal de Gascogne, Amaury de Craon. On était alors au mois de novembre 131332.

Or, deux ans vont passer avant que nous soyons informé de l’issue des démarches faites par Guillaume Arnaud (II) d’Auros et, lorsque le 1er octobre 1315, le roi-duc intervient une nouvelle fois dans cette affaire, bien des changements s’étaient produits, dans le duché d’une part, au sein de la famille d’Auros, de l’autre. Les difficultés qu’éprouvèrent alors les conseillers du roi à comprendre la nouveauté de la situation nous ont valu deux versions de la lettre adressée par le roi-duc au connétable de Bordeaux le 1er octobre 1315 et un second enrôlement de la seconde, le 12 mai 131633. Que s’était-il passé ? Guillaume Arnaud (II) d’Auros qui, depuis 1311, s’efforçait de faire honorer par le roi-duc la créance de son père était décédé. Sa succession n’était pas, semble-t-il, complètement réglée et l’auteur de la nouvelle requête Guillaume Arnaud (III) se dit seulement “seigneur en partie d’Auros” et “neveu” (nepos)de Guillaume Arnaud34. Guillaume Arnaud (II) aurait, semble-t-il, bien reçu en assignation la baillie d’Entre-deux-Mers, mais il n’aurait pu en percevoir les revenus que très peu de temps puisque, le 28 octobre 1313, Amaury de Craon avait dû affecter les revenus du duché au remboursement d’un prêt de 160 000 florins consenti par Clément V35. Les revenus de la prévôté d’Entre-deux-Mers figuraient évidemment dans la garantie et, bien que le souverain pontife fût décédé au mois d’avril 1314, le prêt n’était pas encore remboursé au mois d’octobre 1315. Aussi, dans la première version de la lettre du 1er octobre, le roi-duc demandait-il à son connétable de Bordeaux d’intervenir auprès des percepteurs des revenus du duché afin qu’ils consentent à ce que le seigneur d’Auros puisse, enfin, percevoir les sommes dues à sa famille. Mais cette procédure dut paraître quelque peu irréaliste et si, dans la seconde version, le roi-duc demande encore à son connétable d’intervenir auprès des percepteurs, c’est seulement afin qu’ils consentent à ce que, même durant la mise en gage des revenus du duché, Guillaume Arnaud (III) puisse détenir la prévôté d’Entre-deux-Mers et, dans l’affirmative, de la lui confier. Une fois la mise en gage venue à son terme et le prêt pontifical remboursé, Guillaume Arnaud (III) recevrait les revenus de la prévôté d’Entre-deux-Mers jusqu’à extinction totale des créances des membres défunts de sa famille. Car c’est une nouveauté de ces lettres du 1er octobre 1315 et ce n’est pas la seule, c’est seulement à ce moment-là qu’il est question des sommes dues par Henri III à Guillaume Arnaud Ier et de la gratification de 300 l. accordée par Édouard 1er à Baudoin. On ne peut ainsi qu’admirer l’habileté du requérant qui, pour être sûr de bien récupérer les sommes dues, demande à être investi de la charge de prévôt, sans pour autant percevoir immédiatement les revenus afférents à sa charge. D’autre part, le roi-duc demande à Amaury de Craon d’accueillir avec d’autant plus de faveur la demande du seigneur d’Auros que celui-ci avait perdu un de ses neveux au service du roi. En outre, banni de Bordeaux et de l’Entre-deux-Mers pour le rapt de Pelegrine d’Auker – qu’il avait tout de même épousée – il venait tout juste d’obtenir le pardon du roi-duc36.

L’assassinat d’Elie d’Escossan

On ignore à quelle date Guillaume Arnaud (III) fut investi de la charge de prévôt d’Entre-deux-Mers. Il ne l’était pas encore en décembre 131637 et nous ne savons pas s’il fut responsable de la décision qui motiva, en 1318, l’appel de Bernard d’Escossan au roi de France. En tout cas c’est bien Guillaume Arnaud d’Auros, prévôt d’Entre-deux-Mers que le seigneur de Langoiran accusa d’être le meurtrier de son frère Elie38. L’événement dut se produire au cours de l’été 1318.

Aux côtés de Guillaume Arnaud se trouvaient son lieutenant Arnaud Calhau de Rinhac et cinq autres comparses39. Le bâtard d’Escossan se trouvant placé sous la sauvegarde du roi de France à la suite de l’appel de son frère Bernard IV, le sénéchal de Périgord cita immédiatement le prévôt et ses complices à comparaître devant lui. Comme on pouvait s’en douter ils se gardèrent bien d’obtempérer. Cités pour la quatrième fois sans succès le 4 octobre 1318, le sénéchal de Périgord les déclara coupables du meurtre d’Élie d’Escossan, les bannit du royaume et donna l’ordre de s’emparer de leurs personnes, morts ou vifs. Néanmoins, à la demande du procureur du roi-duc Élie Bascle qui s’était déplacé à Périgueux pour présenter leur défense, l’exécution du jugement fut suspendue jusqu’à la prochaine audience.

Nous ignorons quelle suite connut cette procédure. Pour des raisons inexpliquées nous n’avons retrouvé aucun autre document relatif à cette affaire non plus qu’aux plaintes précédentes portées par le seigneur d’Escossan à la suite de la fondation de la bastide de Créon. Les archives de la famille d’Escossan, les rôles gascons40, les archives du parlement restent muettes. Il est certain que le seigneur d’Auros ne fut pas inquiété par la justice ducale, échappa à celle du roi… et provisoirement à la vengeance de Bernard IV d’Escossan.

Quatorze années s’écoulèrent. Bernard d’Escossan hérita de son oncle Guillaume Seguin, chanoine de Saint-André et Saint-Seurin – il teste le 5 septembre 131841 – et, du chef de son épouse, devint en 1325 seigneur de Podensac et de Saint-Magne à la suite du décès de son beau-frère Pierre Calhau le jeune42. Il eut aussi avec ses tenanciers quelques sérieux différends qui furent portés jusque devant le sénéchal de Périgord43. De son côté, Guillaume Arnaud (III) d’Auros eut deux enfants, Bernard et Guillaume Arnaud44. Mais l’événement principal dans le duché au cours de cette période fut la guerre de Saint-Sardos provoquée par l’incendie, le 16 octobre 1323, de la bastide en cours de construction de Saint-Sardos en Agenais… et de la pendaison des gens du roi de France par ceux du sire de Montpezat. Cette guerre s’acheva en 1327 par l’accord conclu le 31 mars par la régente Isabelle, mère d’Édouard III, qui laissait à son frère le roi Charles IV (1322-1328) l’Agenais et le Bazadais qu’il venait de conquérir45. Le seigneur de Langoiran participa à cette guerre dans le camp ducal : il souscrit ainsi aux côtés d’autres seigneurs de l’Entre-deux-Mers à la trêve conclue entre le comte de Kent et Charles de Valois devant La Réole, le 22 septembre 132446. Huit ans plus tard, il réclame des gages restés impayés47 et produit à cette occasion des billets établis, l’un par le connétable Adam Lymdbergh48, les deux autres par Me Pierre Galicien49.

L’assassinat de Guillaume Arnaud d’Auros et l’arrestation des Escossan (printemps 1332)

À la fin de l’hiver 1332 Guillaume Arnaud, seigneur d’Auros, était attaqué dans une rue de Bordeaux et mortellement blessé. Avant de mourir il put encore porter plainte devant Olivier de Ingham, sénéchal de Gascogne, contre Bernard d’Escossan, seigneur de Langoiran, Guillaume Seguin son frère, mais aussi Gaillard de Pomareda, Ruffat de Carinhan, le bâtard de Langoiran, Pierre de Puch, Bertrand de la Moleyra, Guillaume Seguin de Floyrac, tous nobles ainsi que deux sergents, Sanchot et Sans de Cauvielh dit Sontport et quatre autres comparses, Arnaud du Castanh, Amanieu de Pomareda, Arnaud Andraud et Jean Dumoulin. Cette petite troupe de treize personnes devait constituer la suite du sire de Langoiran50. La plainte fut reprise par les fils de la victime, Bernard l’aîné et Guillaume Arnaud, le cadet et par leur mère Jeanne. Le sénéchal estima cette plainte fondée et fit incarcérer le seigneur de Langoiran et sa compagnie dans les prisons du château de l’Ombrière, très peu de temps, semble-t-il, après l’attentat51.

Qu’il y ait un lien entre ce meurtre et celui de 1318, la chose est certaine – peut-on douter que la victime ne soit autre que l’ancien prévôt ? –, mais il reste des zones d’ombre car – et la chose est pour le moins paradoxale –, si les archives de Langoiran ont conservé de nombreuses pièces relatives à la procédure ouverte par la plainte des Auros, en revanche, il n’est jamais fait la moindre allusion dans ces documents aux raisons qui ont pu conduire le seigneur de Langoiran et ses hommes à ce geste, reconnaissons-le, un peu fou. Autre paradoxe, allons-nous voir, le comportement des fils du seigneur d’Auros : à deux reprises en effet, l’aîné d’abord, puis le cadet disparaissent dans la nature, soit après avoir porté plainte, soit après avoir engagé une nouvelle procédure.

Les demandes d’élargissement des Escossan (août-septembre 1332)

C’est d’ailleurs en raison du comportement bizarre de Bernard d’Auros que nous découvrons cette nouvelle affaire. Peu de temps avant le 11 mai, le sénéchal de Gascogne avait en effet reçu une requête des Escossan et de leur suite dans laquelle ils demandaient leur élargissement52. À cette occasion le sénéchal fit citer à comparaître Bernard d’Auros qui, par deux fois déjà, avait fait défaut. Le sergent ducal ne trouva personne à son domicile au Mirail, paroisse Saint-Éloi ; seul un ami, Bernard de Mansso, répondit au sergent qu’il ne savait pas où se trouvait Bernard d’Auros, mais qu’il était notoirement absent de la ville, du diocèse et même de la province de Bordeaux53. Il faut croire que le jeune seigneur d’Auros avait de sérieuses raisons de partir aussi loin soit qu’il craignît pour sa vie, soit qu’il n’eût qu’une médiocre confiance dans la justice du sénéchal. Pourtant, le sénéchal ne semblait pas disposé à libérer les inculpés.

Déçus de n’avoir pu convaincre Olivier de Ingham ceux-ci intervinrent directement auprès du roi-duc : une première fois, le 5 août, le roi demanda au sénéchal d’instruire leur requête et de bien s’assurer qu’ils étaient arrêtés pour s’être révoltés ou pour avoir commis une infraction, à moins qu’ils ne l’aient été par décision royale54. Le sénéchal n’ayant pas donné de suite, les procureurs des Escossan revinrent à la charge. D’où une nouvelle lettre du roi-duc, le 22 septembre : cette fois-ci la chancellerie reprit dans ses attendus un commentaire ou un argument des procureurs selon lesquels c’est “malicieusement” que les Escossan auraient été accusés du meurtre55. À l’appui de leur requête les procureurs firent en outre valoir que le seigneur d’Escossan avait été dévoué à la cause ducale en apportant pour preuve trois billets des connétables de Bordeaux d’un montant de 1245 l. 15 s. 9 d. bord. que le roi-duc ordonna de faire payer au seigneur de Langoiran56. Mais, rien n’y fit et le sénéchal maintint les Escossan et leur suite en prison.

L’affaire portée par les Auros devant le sénéchal de Périgord (septembre 1332)

Or, les Auros avaient bel et bien quitté le duché dans un but précis, celui de faire intervenir la justice du roi de France. Ils obtinrent ainsi de Philippe VI un mandement au sénéchal de Périgord le chargeant de s’informer secrètement du fond de l’affaire et, s’il jugeait le seigneur de Langoiran et ses consorts coupables ou seulement suspects, de les arrêter, de saisir leurs biens et de faire complément de justice57. Contrairement à ce qu’on aurait pu supposer les frères d’Auros n’avaient pas fait appel au roi de France mais, pour provoquer son intervention, ils affirmèrent que lorsque le seigneur de Langoiran avait assassiné leur père, il se trouvait sous la sauvegarde du roi de France, à la suite d’un appel des officiers du roi-duc. Il était donc exempt de la juridiction du sénéchal de Gascogne. Nous ignorons si un procès était en cours à la suite d’une plainte de Bernard d’Escossan et quel en était le motif, mais le procureur du roi de France ne pouvait laisser passer une telle occasion de s’immiscer dans les affaires du duché. Or, nous le verrons, Bernard et Guillaume Arnaud d’Auros avaient fait un mauvais calcul en pensant que le sénéchal du roi-duc remettrait ses prisonniers à la justice française. Loin de se débarrasser d’eux, Olivier de Ingham les garda en effet en prison.

C’est dans le courant du mois de septembre 1332 que débute l’épisode périgourdin de l’affaire. S’appuyant sur la plainte déposée par les membres de la famille d’Auros, mais ne pouvant citer les prévenus à comparaître devant lui puisqu’ils étaient en prison, le procureur du roi de France fit citer à leur place plusieurs personnalités et non des moindres censées les représenter. Il s’agissait de Pierre de Grailly, vicomte de Benauge, Arnaud de Curton, seigneur de Ramaffort, Arnaud de Landa, seigneur de La Brède, Jean Vigier, G. de Mata, Luc Colomb, P. Lambert, P. Amalvin et Bernard d’Alhan. Comme on pouvait s’en douter ces personnalités se firent représenter par un procureur, Me P. Adémar, qui, le 29 septembre, se présenta devant Me Guy Julien lieutenant du sénéchal de Périgord. Le procureur déclara que ses mandants n’étaient en rien tenus de comparaître devant lui58. Dans sa réponse donnée le 2 octobre, le lieutenant du sénéchal se contenta de renvoyer l’affaire devant un commissaire et autorisa Me P. Adémar à se retirer. Visiblement il ne s’était fait aucune illusion sur les chances de succès de son initiative. En espérait-il davantage d’une autre citation à comparaître adressée, cette fois, aux accusés, mais dont nous ignorons si elle fut lancée en même temps que la précédente ?Elle ne nous est en effet connue que par deux documents datés des 21 septembre et 2 octobre. Le premier est une constitution de procureur faite en faveur de P. Brunet, chanoine de Saint-Front, et de quatre autres personnes dont Me P. Adémar ; les constituants sont Guillaume Seguin, frère de Bernard d’Escossan, les nobles de leur suite, les deux sergents et Jean Dumoulin59. Comment interpréter l’absence parmi les constituants du sire de Langoiran et de trois des hommes de sa suite60 ? L’acte fut établi rue des Ayres, dans “la maison où habitait alors le seigneur de Langoiran”, ce qui pourrait laisser croire qu’il avait recouvré la liberté. Or, outre les pouvoirs classiques que l’on trouve dans des actes semblables, les mandants donnent à leurs procureurs toute liberté de dire qu’ils sont en état d’arrestation dans les prisons du sénéchal de Gascogne. Il n’est guère pensable que le seigneur de Langoiran ait été libéré tandis que presque tous ses compagnons restaient emprisonnés. D’ailleurs, au vu des documents ultérieurs il est clair que le seigneur de Langoiran et ses compagnons restèrent emprisonnés plusieurs années.

Fort de cette procuration, le 2 octobre, donc le jour même où Guy Julien répondait à Me P. Adémar sur le point précédent, celui-ci fit par-devant le lieutenant du sénéchal de Périgord, appel au roi de France61. Après avoir fait savoir qu’il ne reconnaissait pas la juridiction du sénéchal de Périgord et qu’il n’entendait pas par ses paroles léser l’intérêt de ses mandants, le procureur rappela l’action du procureur du roi de France, la citation du seigneur de Langoiran faite à sa demande et à celle des membres de la famille d’Auros, sa proposition selon laquelle le seigneur de Langoiran et ses consorts auraient assassiné le seigneur d’Auros alors qu’ils étaient placés sous la sauvegarde du roi de France, la demande qu’il avait faite en conséquence de voir l’affaire jugée par le sénéchal de Périgord. C’est à démolir cette argumentation que P. Adémar va alors s’attacher. Même en admettant, dit-il, que les inculpés soient coupables, ce qu’il ne pense pas, ni la connaissance, ni le jugement de l’affaire n’appartiennent au sénéchal de Périgord car il est incompétent et cela pour plusieurs motifs : d’ordre juridictionnel d’abord, car les accusés sont sujets du roi-duc et ses justiciables directs, ensuite parce que le défunt était “du territoire et détroit” du même roi-duc, enfin parce que l’homicide, s’il y en a eu, s’est produit à Bordeaux, lieu et territoire propre du roi-duc ; d’ordre juridique en second lieu : d’abord, parce qu’un procès se déroule actuellement à Bordeaux devant le sénéchal de Gascogne et cela à la suite de la plainte déposée par le défunt ou sa famille qui ont été et sont sujets du duc d’Aquitaine, ensuite parce que jamais le seigneur de Langoiran n’a fait appel du roi-duc ni de ses officiers et, l’aurait-il fait, il y a renoncé. Il ajouta, mais cela n’avait, semble-t-il, jamais été avancé par les Auros, que le défunt n’avait jamais été sous la sauvegarde du roi de France. Le procureur des Escossan concluait donc que ses mandants n’étaient nullement tenus de comparaître à Périgueux d’autant qu’ils étaient incarcérés. S’appuyant sur des arguments d’ordre plus général, le procureur des Escossan reprocha enfin au sénéchal de Périgord d’avoir mis en défaut le seigneur de Langoiran et ses consorts. En conséquence il fit appel au roi de France.

Le juge rejeta les conclusions du procureur et, s’il admit l’appel, ce fut seulement dans la mesure où le roi, suffisamment informé, voudrait bien l’accepter et surtout, précisait-il, parce que l’appel fait par les parties – donc aussi bien les Escossan que les Auros – les plaçait sous la sauvegarde du roi de France et les exemptait de la juridiction du roi-duc. Si nous avons quelque peu insisté sur cette étape de la procédure c’est parce que les arguments invoqués de part et d’autre seront sans cesse repris par la suite. On notera aussi que les inculpés, en état d’arrestation à Bordeaux, semblent craindre davantage la justice du roi de France que celle du roi-duc. Il est manifeste que l’enjeu de cette affaire n’est plus seulement judiciaire mais déjà politique.

La riposte du roi-duc devant le parlement (octobre 1332)

Le sénéchal de Gascogne, inquiet de l’intervention des officiers du roi de France, décida de réagir et, au moment où se déroulaient en Périgord les événements que nous venons de rapporter, son procureur intervenait à Paris et précisément afin d’arrêter la procédure mise en œuvre par le sénéchal de Périgord62. Les arguments présentés par le procureur du sénéchal de Gascogne sont les mêmes que ceux invoqués par P. Adémar, les uns d’ordre juridictionnel les autres d’ordre juridique, en particulier le fait qu’au moment de l’homicide le seigneur de Langoiran n’avait pas fait appel au roi de France ou bien y avait renoncé. Les officiers royaux semblent avoir été ébranlés par l’argumentation du procureur du roi-duc et, le 9 octobre, le roi adressa au sénéchal de Périgord un mandement, très net dans ses attendus et son dispositif, par lequel il lui ordonnait de modifier complètement son attitude63. Le sénéchal devait s’en tenir aux questions de juridiction et d’appel, ne gêner ni ne faire gêner en rien les officiers du roi-duc dans l’instruction de l’affaire et, s’il en avait par son action modifié le cours, de ramener la procédure au point de départ. C’était une victoire indiscutable pour les officiers du roi-duc mais pas totale néanmoins, car la question de savoir si, lors des faits, le seigneur de Langoiran se trouvait ou non sous la sauvegarde du roi de France restait posée. C’est la raison pour laquelle, au cours de l’hiver 1332 et au printemps 1333, le sénéchal de Périgord aurait fait procéder à une enquête pour savoir s’il pouvait ou non connaître de l’affaire ; il nomma même un commissaire à cet effet : les procureurs du roi et du roi-duc furent ainsi amenés à présenter pièces justificatives et témoins pour défendre leur position64. Le retard ainsi apporté à l’instruction de l’affaire incita probablement Bernard et Guillaume Arnaud d’Auros à tenter une manœuvre dangereuse pour relancer la procédure.

Les machinations des seigneurs d’Auros (mai 1333)

Le 6 mai 1333, Bernard et Guillaume Arnaud obtenaient en effet du roi de France un mandement à son sénéchal d’Agenais lui ordonnant de poursuivre l’affaire au fond65. Pour y parvenir ils s’étaient gardés de faire état du mandement du 9 octobre précédent au sénéchal de Périgord. Ils avaient, en revanche, rappelé le premier mandement de la fin de l’été 1332, chargeant le sénéchal de Périgord d’enquêter sur le fond de l’affaire, la légitimité de l’enquête étant, à ce moment-là, reconnue au dire des requérants66. Mais les seigneurs d’Auros firent, en outre, croire aux officiers royaux que le sénéchal de Périgord avait conclu à la culpabilité du seigneur de Langoiran et de ses consorts, mais qu’il se refusait à les faire arrêter, à saisir leurs biens et à poursuivre l’affaire. Le sénéchal d’Agenais devait donc se faire communiquer les résultats de l’enquête secrète menée par son collègue de Périgueux sinon en conduire une lui-même. S’il concluait à la culpabilité des prévenus il devait saisir leurs biens et les citer à comparaître devant le parlement aux prochains jours de la baillie de Vermandois et adresser à la cour les résultats de son enquête. Cette manœuvre subreptice allait donner naissance à un invraisemblable imbroglio.

Le conflit entre les sénéchaux de Périgord et d’Agenais et la citation des Escossan devant le parlement (1333)

Dans le courant de 1333 et au début de l’année suivante on assiste du côté français à deux séries d’événements.

Le sénéchal de Périgord reçut en effet un mandement royal daté du 29 mai par lequel, reprenant avec plus de vigueur encore les termes de celui du 9 octobre précédent, lui ordonnant de ne gêner en rien les officiers du roi-duc dans l’instruction de l’affaire de Langoiran, le problème de la juridiction apparaissant semble-t-il insoluble67. Côté agenais, en revanche, Pierre de Caseton, lieutenant du sénéchal, mandait aux prévôts de La Réole, Langon et Bazas de mettre à exécution la teneur du mandement du 6 mai sans avoir, semble-t-il, procédé à la moindre enquête68. Ainsi, le 25 juillet, Aimeric de Vigia, prévôt de Langon pour le roi de France, se rendit au château de Langoiran en compagnie de Guillaume Costa, notaire d’Agenais69. Arrivé devant la porte de la forteresse il demanda à P. de Médoc qui tenait porte close si Bernard d’Escossan se trouvait dans le château. P. de Médoc répondit qu’il n’y était pas ni personne d’autre et qu’il ne lui permettrait pas d’entrer, car le château avait été placé sous sa protection et garde par le sénéchal de Gascogne et il le tenait pour le compte du duc d’Aquitaine. Le prévôt fit alors lire par le notaire et expliquer en gascon la teneur du mandement du sénéchal d’Agenais puis ordonna à P. de Médoc de lui ouvrir la porte. Devant son refus Aimeric de Vigia le somma à trois reprises de s’exécuter, le menaçant d’amendes de plus en plus élevées : 500, 1000 puis 2000 livres. P. de Médoc persistant dans son attitude et le prévôt de Langon voulant cependant, dans la mesure du possible, exécuter le mandement, lui signifia qu’il plaçait le château de Langoiran et ses dépendances sous la main du roi de France et, en signe de cette décision, il fixa à la porte un panonceau peint aux fleurs de lis. Presque aussitôt P. de Médoc l’enleva et le jeta au-devant de la porte en proclamant, une nouvelle fois, qu’il tenait le château en garde du roi d’Angleterre et de son sénéchal de Gascogne. Le prévôt fit aussi savoir qu’il ajournait Bernard d’Escossan à comparaître devant le parlement, puis il se retira en direction de la Garonne. C’est au moment où il allait monter dans une gabare (guabarna)pour gagner Podensac, autre possession du seigneur de Langoiran, que P. de Médoc le rejoignit accompagné d’hommes en armes et lui demanda une copie de son mandement, ce que fit faire le prévôt non sans avoir précisé qu’il n’y était plus tenu n’ayant pas été sollicité de le faire devant la porte du château et ne se trouvant plus dans la juridiction du seigneur de Langoiran.

La Garonne franchie Ar. de Vigia se rendit au château de Podensac, tenu lui aussi au nom du roi-duc, par Ar. De Séron. Une scène identique à celle qui venait d’avoir lieu à Langoiran s’y déroula et se termina par l’apposition d’un panonceau peint aux fleurs de lis à la porte du château.

Dès qu’ils eurent connaissance de ces faits, aussi bien les procureurs du seigneur de Langoiran que celui du roi-duc en informèrent le sénéchal de Périgord. Celui-ci comprit tout de suite que le mandement royal adressé à son collègue d’Agenais avait été obtenu de manière subreptice. Aussi, fort des deux mandements royaux des 9 octobre 1332 et 29 mai 1333 et conscient du préjudice que les événements qui venaient de se produire portaient au procès de juridiction qui se déroulait par-devant lui, il riposta le 26 octobre 1333 par un mandement adressé aux officiers, baillis et sergents de sa juridiction et tout particulièrement à l’un d’entre eux Adam Macellier qui était chargé de signifier au sénéchal d’Agenais ou à ses officiers d’arrêter la procédure en cours et d’annuler tout ce qui avait pu être fait jusque-là70.

Le procès devant le parlement (1333)

Cette initiative arrivait apparemment trop tard puisque le procès s’ouvrit bien à Paris devant le parlement. Le petit nombre de documents dont nous disposons désormais ne nous permet pas de suivre comme nous l’aurions souhaité les diverses étapes de la procédure. Un mémoire du seigneur de Langoiran sur l’action qu’il mena nous apporte néanmoins quelques lumières71.

C’est aux jours de la baillie de Vermandois de 1333 que Bernard d’Auros avait fait citer Bernard d’Escossan et ses complices qui s’y firent représenter72. À la première demande de Bernard d’Auros requérant le défaut contre eux, leur procureur fit valoir que l’ajournement obtenu par le seigneur d’Auros était subreptice car il savait, lorsqu’il le demanda, que les ajournés étaient en prison. D’ailleurs, ajouta le procureur, lorsque les inculpés demandèrent au sénéchal de Gascogne de leur permettre de se rendre à Paris ils essuyèrent un refus, le sénéchal arguant que l’affaire ne relevait que de lui. À la demande de Bernard d’Auros requérant la cour de reconnaître les prévenus comme coupables de la mort de son père, les avocats du procureur ripostèrent en disant que l’ajournement avait été obtenu sans qu’il fût fait mention ni de la procédure sur le fond en cours à Bordeaux, ni du procès en juridiction en cours par-devant le sénéchal de Périgord. Les avocats ne voulaient manifestement pas aborder le fond de l’affaire et s’en tenaient à des questions de procédure. On peut être assuré à ce moment de la collusion entre le procureur du roi-duc et celui du seigneur de Langoiran et de ses consorts. En effet dans un mémoire fort long qui retrace toute l’affaire et dont les conclusions tendaient à faire annuler l’ajournement au parlement comme subreptice, mémoire qui pourrait avoir servi de canevas au procureur du seigneur de Langoiran, il est précisé au dos “ce sont les arguments et défenses du duc d’Aquitaine et du seigneur de Langoiran et de ses consorts dans le même cas”73. Aussi bien du côté des Langoiran que de celui du roi-duc on ne voulait à aucun prix de procès français. Le refus du sénéchal de Gascogne d’autoriser les inculpés à se rendre à Paris a toute l’allure d’un coup monté.

La cour se fit remettre les documents justificatifs rapportés par les parties et mit en délibéré la question de savoir si elle gardait l’affaire par devers elle ou si elle la renvoyait à chacun des deux sénéchaux de Gascogne et de Périgord, la décision devant être prononcée aux jours de la sénéchaussée de Périgord. Durant le délibéré le procureur du seigneur de Langoiran avait demandé en faveur de ses mandants une lettre de sauvegarde dont nous ignorons si elle fut accordée74.

La “disparition” de Guillaume Arnaud d’Auros (janvier 1334)

Nous ignorons quelle fut la décision de la cour. On le regrettera d’autant plus qu’au cours de l’année 1334 nous n’entendons plus parler de Bernard d’Auros, alors que son jeune frère Guillaume Arnaud tient désormais la vedette. Nous savons, d’après le mémoire précédent du procureur du seigneur de Langoiran qu’il avait, lui aussi, déposé une plainte et fait ajourner Bernard d’Escossan et ses consorts75. Or, ceux-ci par l’intermédiaire de leur procureur avaient obtenu congé contre le requérant car, après avoir porté plainte, Guillaume Arnaud ne s’était pas présenté au tribunal. L’affaire nous est aussi connue par une lettre du 19 janvier 1334, datée du parlement et adressée au sénéchal d’Agenais76. Guillaume Arnaud n’ayant même pas envoyé de procureur, la partie adverse eut beau jeu de demander qu’il fût condamné aux dépens. Le roi mandait donc à son sénéchal qu’il voulût bien le faire citer aux jours de la sénéchaussée d’Agenais du prochain parlement. Ce n’est, on ne sait trop pourquoi, que le 3 novembre suivant que Raimond de Rabastens, sénéchal d’Agenais et de Gascogne pour le roi de France, chargea les prévôts de Bazas et de Langon de retrouver Guillaume Arnaud pour lui signifier sa citation77. Une semaine plus tard, le 10 novembre, Jean de Saint-Omer, sergent royal, accompagné d’un notaire, maître R. Th. De Verfeil, partit à sa recherche78. Les deux hommes se rendirent d’abord à Langon, chez Austence de Langon, résidence habituelle de Guillaume Arnaud, puis au château d’Auros où ils ne trouvèrent personne. Il ne resta plus au sergent que de proclamer la citation devant le portail et d’y clouer une copie du mandement du sénéchal d’Agenais et des lettres du parlement du 29 janvier. Une enquête faite dans le bourg voisin – c’est, notons-le, la plus ancienne mention connue du bourg d’Auros qualifié de vicus – pour savoir si quelqu’un avait vu Guillaume Arnaud ou si on savait où il était ne donna aucun résultat. Se fondant peut-être sur une rumeur ou un indice le sergent se rendit alors à l’abbaye du Rivet où, disait-on, les frères d’Auros résidaient fréquemment. Une nouvelle fois, en présence des moines, le sergent fit lire les mandements par le notaire qui en fit ensuite un commentaire en gascon. Après avoir demandé à haute voix si Guillaume Arnaud d’Auros était bien là et n’ayant obtenu aucune réponse, le sergent notifia une nouvelle fois la citation. Il est manifeste que Guillaume Arnaud d’Auros avait volontairement disparu, mais pour quel motif ? En avait-il assez d’un procès qui s’éternisait et n’en attendait-il plus rien ? Craignait-il que le caractère subreptice des lettres impétrées avec son frère au mois de mai 1333 ne lui cause des désagréments s’il se présentait à Paris ? En tout cas, pour le seigneur de Langoiran et ses consorts ce nouveau défaut de Guillaume Arnaud d’Auros était une excellente chose l’action en parlement de l’un des deux frères se trouvant ainsi momentanément éteinte.

Un conflit entre Pierre de Mota et Bernard d’Escossan (novembre 1334)

Or il semble bien que le relais ait été alors pris par P. de Mota, coseigneur de Roquetaillade. Le 22 novembre 1334, à Langon, dans le couvent des Carmes comparaissaient en effet par-devant P.R. de Rabastens, sénéchal d’Agenais, d’une part, Pierre de Mota, de l’autre, Arnaud de Flassan, procureur du roi-duc et Géraud de Malemort, procureur du seigneur de Langoiran79. La raison de cette confrontation n’était autre qu’une citation à comparaître adressée, cette fois encore, par le sénéchal d’Agenais à Bernard d’Escossan mais à la requête du coseigneur de Roquetaillade. Celui-ci en l’absence de Bernard d’Escossan requit aussitôt que le défaut fût prononcé contre lui, ce qui lui valut la réplique immédiate du procureur de son client, laquelle ne faisait d’ailleurs qu’une avec celle du procureur du roi-duc.

Nous y apprenons, tout d’abord, qu’antérieurement à cette séance Guillaume Brun et P. Adémar procureurs de Bernard d’Escossan avaient déjà fait appel de Guillaume de La Balme, lieutenant du sénéchal d’Agenais, sans doute à la suite d’une citation semblable. Tous les autres arguments avancés par le procureur visent à faire rejeter la demande de P. de Mota. Le seigneur de Langoiran étant sujet du roi-duc ne pouvait être jugé que par lui ; il était en prison avant qu’il ne soit cité ; les crimes qu’on lui reprochait ne s’étaient pas produits dans la juridiction du sénéchal d’Agenais. Une citation faite dans de telles conditions était en contradiction formelle avec les accords conclus entre les rois de France et d’Angleterre ; dans la mesure où, ni la nature du crime, ni le nom de la victime n’étaient précisés, en raison de son caractère général elle était caduque car contraire aux coutumes ; le roi-duc ni son sénéchal n’avaient jamais refusé de rendre justice, au contraire ; si la citation supposait que P. de Mota avait fait appel du roi-duc, cela n’impliquait pas que le sénéchal d’Agenais puisse en connaître ; il était faux aussi de dire que le seigneur de Langoiran était appelant et, l’aurait-il été, la connaissance de l’appel n’appartenait pas d’office au sénéchal d’Agenais ; enfin, selon la coutume de Bazas, une personne arrêtée peut se faire excuser par procureur. En conclusion, les procureurs du seigneur de Langoiran, considérant que les citations contenaient des erreurs manifestes, qu’elles étaient contraires à la coutume et faites par un juge incompétent, affirmaient que leur client devait être remis à la cour du sénéchal de Gascogne. Ils rejetaient aussi formellement les arguments de P. de Mota quant à l’illégalité de leur procuration, au déroulement de la procédure, à l’existence de prétendues lettres royales adressées au sénéchal d’Agenais révoquant la sauvegarde dont bénéficiait le seigneur de Langoiran. Ils demandèrent en conséquence que le seigneur de Langoiran fût remis à l’examen du sénéchal de Gascogne ; qu’il fût excusé pour son absence, que les citations fussent cassées et qu’une copie des lettres royales leur soit remise, s’offrant, si nécessaire, à prouver la solidité de leurs arguments et demandant que justice fût faite. Après avoir fait sortir les parties pour délibérer, la cour prononça une sentence de défaut à l’encontre du seigneur de Langoiran. Réagissant avec vigueur les procureurs firent immédiatement appel de cette décision au roi de France en reprenant mot pour mot les arguments déjà avancés. Le sénéchal fit savoir qu’il donnerait sa réponse par écrit. Une nouvelle fois nous ignorons la suite de ce nouvel épisode, qui constitue, en fait, une nouvelle tentative pour amener le procès devant une cour française.

Épilogue (1337)

Pendant ce temps la procédure engagée par les seigneurs d’Auros continuait à se dérouler. Après un silence de 3 ans, imputable sans aucun doute à la disparition des documents concernant cette période nous apprenons que le seigneur de Langoiran était, une nouvelle fois, cité à comparaître devant le parlement à la requête des seigneurs d’Auros. À cet effet Bernard d’Escossan constitua le 25 février 1336 plusieurs procureurs afin de l’y représenter : Me H. Fabre, Fort Aymeric de Mansso, Jean Amie, Jean Roi, Géraud Cabrete, notaire et Guillaume Austence d’Anglade80. Le 19 mai suivant il aurait même adressé une requête au sénéchal de Gascogne afin qu’il l’autorisât à comparaître en personne à Paris, ce qui lui fut refusé81. Le seigneur de Langoiran et ses comparses adressèrent de nouvelles requêtes les 19 et 20 mars 1337, celle-ci présentée par Bernard d’Escossan et onze de ses amis tous incarcérés à Jean Amie, lieutenant du sénéchal et toujours pour le même motif : la nécessité de se présenter devant le parlement à la demande des frères d’Auros, de P. de Mota et du sénéchal d’Agenais82. Le lieutenant leur fit savoir qu’ils avaient été arrêtés pour une cause criminelle et qu’en l’absence du sénéchal il n’était pas question de répondre favorablement à leur demande.

C’est la dernière fois qu’il est question du procès d’Auros dans les archives des Escossan. Il est vrai qu’au printemps 1337 les affaires politiques ont entièrement relégué à l’arrière-plan les procès en suspens devant le parlement. Le 22 mai le roi de France prononçait la commise du duché d’Aquitaine. Le 1er novembre suivant Édouard III répondait par un défi. Il est à peu près certain que Bernard d’Escossan et ses comparses furent remis en liberté dans le courant du second semestre 1337 : leur présence était autrement plus utile dans leur château que dans les prisons de l’Ombrière. Guillaume Seguin, le cadet, en profita pour prendre épouse : le 9 avril 1338 il convolait avec Marsebélie de Montrabeu83. Quant au sire de Langoiran il profita de son élargissement pour faire son testament84, mais il ne décéda qu’entre le 11 août 1345 et le 19 août 1347, après avoir marié sa fille et unique héritière Mabila à Amanieu d’Albret, second fils de Bérard Ier, seigneur de Vayres85.

Ainsi, ni l’assassinat du seigneur d’Auros, ni le meurtre du bâtard d’Escossan, ne connurent de conclusion judiciaire. Cette double affaire constitue une excellente illustration du poids du politique sur les affaires judiciaires du duché durant le premier tiers du XIVe siècle, dès lors qu’étaient impliqués des officiers du roi-duc ou ses principaux vassaux. L’appel au roi de France qui plaçait son auteur sous la sauvegarde royale, le mettait à l’abri de toute sanction pour autant que le souverain trouvât intérêt à répondre favorablement à la demande. On a vu dans quel embarras furent placés les officiers d’Édouard II lorsque l’un de ses prévôts – le seigneur d’Auros – tua, même s’il était dans son droit, le frère d’un appelant – Bernard d’Escossan.

Lors de l’assassinat de Guillaume Arnaud d’Auros la situation était plus complexe, la question étant de savoir si, lorsqu’il commit son crime, le seigneur de Langoiran était ou non appelant au roi de France, ce que les fils de la victime ne parvinrent pas à prouver. Dès lors, l’instruction et le jugement de l’affaire appartenaient au sénéchal de Gascogne. Celui-ci n’avait aucune raison de livrer ses prisonniers à la justice du roi de France ; en revanche, compte tenu de la tension politique existant entre Édouard III et Philippe VI, il avait intérêt à faire traîner les choses en longueur afin de préserver l’avenir, en tenant sous sa main un vassal et sa troupe qui pouvaient devenir des hommes de guerre à la fidélité assurée en cas de conflit. Probablement conscients que les considérations de nature politique finiraient par l’emporter, les fils et l’épouse de Guillaume Arnaud d’Auros, après avoir porté plainte devant le sénéchal de Gascogne, tentèrent d’amener l’affaire devant le parlement. En vain nous l’avons vu.

Notes

Sources : elles sont constituées pour l’essentiel par les actes du chartrier d’Escossan publiés dans le Trésor des chartes d’Albret, t. I, Les Archives de Vayres. 1. Le fonds de Langoiran (Coll. de documents inédits sur l’histoire de France, série in-4°), Paris, 1973, éd. J.B. Marquette. Les documents de ce chartrier (n° 171-486) proviennent pour la plupart des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Nous avons aussi utilisé :

– Les Rôles gascons : t. I (1242-1254), Paris, 1885, éd. Francisque-Michel ; suppl. au tome I (1254-1255), Paris, 1896 ; t. II (1290-1307), Paris, 1900 ; t. III (1290 – 1307), Paris, 1906, éd. Ch. Bémont ; t. IV (1307-1317), Paris, 1962, éd. Y. Renouard (Collection de documents inédits…).

– Les Gascon rolls encore inédits conservés au P.R.O. à Londres : 10e-20e année du règne d’Édouard II (1317-1327) et dix premières années du règne d’Édouard III (1327-1337).

– Les Actes du parlement de Paris, 1re série, 1254-1328, t. 2, 1299-1328, éd. M.E. Boutaric, Paris, 1867.

Il est évident qu’un certain nombre de documents nous a échappé, en particulier parmi ceux conservés au P.R.O. de Londres. Des “blancs”, des aspects encore obscurs sont donc susceptibles d’être comblés ou précisés. Nous avons néanmoins pris le parti de proposer cette première évocation d’une “affaire” complexe et jusqu’à ce jour inédite dans laquelle fut impliquée une famille du Bazadais.

Rappelons qu’au cours des années 1314-1338 ont régné en France : Philippe IV (6 janv. 1286-29 nov. 1314) puis ses trois fils : Louis X (29 nov.-5 juil. 1316), Philippe V (29 nov. 1316-3 janv. 1322), Charles IV (3 janv. 1322-1er fév. 1328), puis Philippe VI de Valois (1328-22 août 1350). Édouard II régna en Angleterre de 1307 au 7 janv. 1327, Édouard III, son fils, de 1327 à 1330 sous la tutelle de sa mère Isabelle, fille de Philippe IV, puis jusqu’en 1377.

- Pour les circonstances dans lesquelles fut fondée la bastide de Créon, voir Hervé Guiet, Histoire de deux fondations du Moyen Âge. Le bourg abbatial de La Sauve-Majeure et la bastide de Créon, 3 tomes, TER sous la direction de J. B. Marquette, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 1993. Pour la fondation de la bastide, voir p. 87-89.

- Ibid., t. I, p 89-91, t. III, carte : essai de reconstitution de la paroisse de La Sauve au début du XIVe siècle.

- Ibid., t. I, p. 90.

- Ibid., t. I, p. 101.

- Ibid., t. I, p. 100-105.

- Cf. J.B.Marquette, Les Albret, t. V, Terres et Hommes d’Albret (1240-1360), Les Cahiers du Bazadais, n° 45-46, 2e-3e trim. 1979, p. 661-666 et carte hors texte : Les terres d’Albret lors du traité de Calais (1360).

- Cf. Trésor…, p. 16 (Tableau généalogique de la famille d’Escossan) et p. 171 et suivantes : chartrier de Langoiran.

- Trésor…, n° 182.

- Trésor…, n° 222.

- Trésor…, n° 24, 309.

- Trésor…, n° 192 (12 déc. 1305).

- Hervé Guiet (op. cit., p. 90) identifie le Bédat d’Escossan avec la forêt royale de Créon (Id., p. 100). Il situe ce bois au nord-est de la commune de Créon, entre le ruisseau de Bonneau au nord, et le C.D. 121, au sud. L’identification de Montuert avec Montuard, aujourd’hui hameau de Créon, s’impose.

- Dans la plainte portée devant le roi de France il est question des dommages faits et commis à l’occasion d’une bastide que les gens du duc s’efforçaient de fonder de novo sur une terre et des bois dont le seigneur de Langoiran affirme qu’une partie lui appartient (pluribus gravaminibus eidem factis et illatis occasione cujusdam bastide quam in quibusdam terra et nemoribus in quibus idem dominus certam partem asserit se habere, dicti gentes ipsius ducis de novo construere nitebantur) (Trésor, n° 225, 8 mai 1315).

- RG, t. IV, n° 969.

- Ibid., t. IV, p. XX-XXI. Jean de Hastings déjà sénéchal de 1302 à 1304 le fut à nouveau du 24 octobre 1309 au mois de février 1312. Puis se succédèrent en quelques mois, Jean Ferrer (24 janv. 1312-aut. 1312) et Étienne Ferréol (28 août 1312-début 1313).

- RG, t. IV, p. XXI.

- Trésor…, n° 225.

- Trésor…, n° 2-34.

- Trésor…, n° 235.

- H. Guiet, op. cit., p. 100-103. Ainsi, le 5 décembre 1316, le roi Louis X mandait-il à son sénéchal de Périgord de contraindre le sénéchal de Gascogne Amaury de Craon, Garin de Peda, chevalier, prévôt d’Entre-deux-Mers, Pierre de Peda son lieutenant et Pierre Fulayn alias Ruphin, prévôt de la nouvelle bastide de Créon Maillard Grimaud et leurs complices de rendre à l’abbé de La Sauve ce qu’ils lui avaient enlevé (M. E. Boutaric, op. cit., t. 2, n° 4492).

- Cf. RG, t. IV, app. III, p. 579 (XL), 581 (XL), 584 (XL). Les lettres de “composicion” étaient “saellées du seaus de Gascoigne et dudit seineur de La Goyran”.

- Amaury de Craon fut remplacé le 18 juillet 1316 par Guy Pesche qui céda la place à Antoine Pessaigne le 9 janvier 1318 (RG, t. IV, p. XXII).

- M. E. Boutaric, op. cit., t. 2, n° 5381.

- Nous ne connaissons pas le nom de ce prévôt, mais il s’agit très probablement de Guillaume Arnaud d’Auros (cf. infra).

- Trésor…, n° 285.

- Nous reviendrons sur ce personnage. L’histoire de la famille d’Auros comme celle de la seigneurie restent à faire. Pour être modeste cette seigneurie comme celle voisine d’Aillas était haute justicière ; le château et la famille portant le même nom on peut être assuré de leur ancienneté, mais les archives de la famille ayant disparu et les Auros n’ayant apparemment pas fait d’alliance avec des familles de la grande noblesse gasconne il ne sera pas facile de reconstituer leur généalogie.

- Pour ses fonctions de prévôt, cf. J.B. Marquette, Notes sur l’histoire de la ville de Bazas au XIIIe siècle, Les Cahiers du Bazadais, n° 66, 3e trim. 1984, annexe III, p. 39-40. Il est fait état de sa créance le 1er octobre 1315 (RG, t. IV, n° 1449, 1455) et le 16 mai 1316 (RG, t. IV, n° 1552). Guillaume Arnaud avait servi avec deux sergents à cheval in Vasconia, probablement lors de la révolte de la Gascogne en 1253-1254.

- Baudouin apparaît à plusieurs reprises dans les Rôles gascons lors de la guerre de Guyenne (1294-1304). Le roi Édouard Ier reconnaît lui devoir une première fois 75 livres chipotoises (le 25 août 1299 ; RG, t. III, n° 4529 [178]), puis 72 l. 19 s. 7 d. sterlings (le 6 août 1305 : RG, t. III, n° 4923 [122]). Entre-temps, nous apprenons que, comme garde du château de Saint-Macaire, Baudouin avait procédé à des ventes d’avoine dont le produit devait être déduit de ses gages (30 mars 1305 : RG, t. III, n° 4725). Enfin, le 4 avril 1305, Édouard Ier lui avait fait une gratification de 300 livres chipotoises (RG, t. III, n° 4394 [66]). La réclamation porte sur 169 l. 9 s. st. dûs au titre de gages. Le règlement de cette somme fait l’objet des lettres adressées aux connétable de Bordeaux et sénéchal de Gascogne les 24 nov. 1311 (RG, t. IV, n° 570), 20 avr. 1312 (Ibid., n° 622), 1er févr. 1313 (Ibid. n° 833), 16 nov. 1313 (Ibid., n° 1137), 1er oct. 1315 (Ibid., n° 1449, 1455) et 16 mai 1316 (Ibid., n° 1552). Sur les dommages subis par le château d’Auros au cours de la guerre de Guyenne cf. Jacques Gardelles, Les châteaux du Moyen Âge dans la France du Sud-Ouest, Genève, 1972, p. 88.

- RG, t. IV, n° 570. La demande est faite par Guillaume Arnaud dominus d’Auros, au nom de son père qui n’est pas autrement nommé.

- RG, t. IV, n° 682. Guillaume Arnaud a donné à entendre au roi-duc que la prévôté de Puyguilhem lui avait été assignée selon la forme prévue, mais qu’elle lui avait été enlevée avant qu’il ait pu percevoir l’arriéré de gages. Il ne se serait donc agi que d’une partie de cet arriéré.

- RG, t. IV, n° 832. Cette lettre reprend mot à mot la précédente, le roi-duc rappelant seulement sicut alias mandavimus (ainsi que nous vous l’avons mandé).

- RG, t. IV, n° 1137. Aucun changement entre cette lettre et les deux précédentes, le roi précisant cette fois : “ainsi que nous l’avons à plusieurs reprises mandé à notre connétable” (pluries mandavimus prefato constabulario), allusion aux deux lettres en question. Le fait que le règlement de cette affaire n’ait pas évolué entre 1311 et 1313 est certainement imputable en partie au fait que, depuis l’été 1311, la Gascogne a changé de sénéchal à deux reprises, au fait aussi que ces sénéchaux n’étaient pas toujours présents.

- RG, t. IV, n° 1449, 1455 Cl (octobre 1315) et n° 1552 (16 mars 1316).

- Dans la première version (n° 1449), la requête a été introduite par Guillaume d’Auros, fils de Guillaume Arnaud d’Auros, qui réclame l’arriéré de gages pour son père défunt (Guillelmo d’Auros, patri Guillelmi domini d’Auros). C’est ce même Guillaume (le fils) qui, de 1311 à 1315, n’aurait cessé d’assaillir le roi-duc de ses réclamations. D’autre part, selon cette même version, c’est Guillaume Arnaud d’Auros (le père) qui, dans les années 1254-55, aurait été au service d’Henri III. Quant à Baudouin qui aurait servi Édouard 1er entre 1294 et 1304, détenteur d’une créance de 300 l., ses liens avec Guillaume l’auteur de la requête ne sont pas précisés. Il y a là trois erreurs manifestes. C’est Baudouin qui a servi Édouard 1er de 1294 à 1304 et c’est à lui qu’étaient dus aussi les arriérés de gages. On ne saurait le confondre avec Guillaume Arnaud ler qui servit, quarante ans auparavant, Henri III, et dont il était vraisemblablement le fils. C’est le propre fils de Baudouin, Guillaume Arnaud (II) qui, depuis 1311, avait réclamé les gages dus à son père, mais, nous allons le voir, il était décédé en 1315. Les attendus de la seconde version de la lettre du 1er octobre corrigent ces erreurs. Le roi-duc rappelle que les 169 l. 9 s. st. étaient dues à Baudouin d’Auros décédé, père de Guillaume Arnaud (II) d’Auros, aussi décédé, et lui-même neveu (nepos)de Guillaume Arnaud (III) d’Auros, aujourd’hui seigneur en partie d’Auros. Mais à la fin de la lettre, si Guillaume Arnaud (II), fils de Baudouin, est toujours qualifié de nepos de Guillaume Arnaud (III), en revanche, Guillaume Arnaud ler serait l’aïeul (avus)de Guillaume Arnaud (III). Il manquerait ainsi une génération dans la généalogie des seigneurs d’Auros.

On notera que l’éditeur du t. IV des Rôles gascons fait se succéder directement de père en fils les trois Guillaume-Arnaud, faisant de Guillaume-Arnaud (III) le fils de Guillaume-Arnaud (II) et escamote Baudouin (p. 613) pour en faire ailleurs le père d’un Guillaume (pour Guillaume-Arnaud) (p. 598). Il est vrai qu’à deux reprises, selon les lettres de 1315 et 1316, c’est un certain Guillaume et non Guillaume-Arnaud qui aurait fait les demandes à Édouard II, mais il s’agit manifestement d’une erreur du rédacteur des lettres. - RG, t. IV, n° 1130-1134 (28 oct. 1313). On se souvient que c’est le 13 novembre 1313 que le roi-duc avait demandé à Amaury de Craon d’assigner à Guillaume-Arnaud d’Auros la prévôté d’Entre-deux-Mers. Selon la première version de la lettre du 1er octobre 1315 (n° 1449), le seigneur d’Auros, bien que la prévôté lui ait été assignée, n’aurait rien perçu (in partem solutionis dicte pecunie summe non perceperit) ; en revanche, selon la seconde version, avant que les revenus du duché n’aient été assignés au pape, il aurait reçu de l’argent mais trop peu pour être totalement payé (in partem solucionis dicte pecunie parum recepit). En tout cas, son décès a obligé son héritier à engager une nouvelle demande.

- RG, n° 1448 (1er octobre).

- On a vu (n° 20) que la prévôté était alors dans les mains de Garin de Peda.

- Trésor…, n° 285 (4 octobre 1318). Nous avons reproduit la copie qui figure dans le fonds Doat – la seule conservée. Cette copie comporte une erreur que nous n’avions pas identifiée lorsque nous avons édité le chartrier des Escossan : il faut lire Guillaume Arnaud “d’Auros” et non “d’Amos”.

- Gaillard Gramotard l’aîné, R. Esquivat, Bernard de Verrières, Pierre Carpenter et Martin Fabre.

- Nous n’avons trouvé aucune lettre s’y rapportant dans les rôles gascons des années 1317-1327.

- Trésor …, n° 284.

- Trésor…, n° 167. Pierre Calhau le jeune teste le 5 octobre 1325. Dès le 9 avril 1326 (n° 331), Miramonde Calhau se qualifie de Miramonde de Podensac et agit “per la mayson de Podensac”.

- Trésor…, n° 322-324 (4-8 juillet 1323).

- The war of Saint-Sardos (1323-1325). Gascon correspondence and diplomatie documents, éd. P. Chaplais, Londres, 1954.

- Cf. Trésor…, n° 385. Son épouse se prénomme Jeanne. Est-ce un autre nom de Pelegrine d’Auker que Guillaume Arnaud (III), seigneur d’Auros avait enlevée puis épousée en 1315 (Cf. n° 36) ou bien Guillaume Arnaud s’était-il remarié ? On pourrait aussi considérer que le seigneur d’Auros assassiné en 1332 n’était pas celui qui, prévôt d’Entre-deux-Mers en 1318, avait tué Élie d’Escossan…

- The war of Saint-Sardos…, p. 63.

- P.R.O., Gascon rolls, Edw. III, 6e année.

- The war of Saint-Sardos…, p. 272.

- Celui-ci dut exercer les fonctions de connétable après John Travers (14 juillet 1324-apr. 1er sept. 1325). Au printemps 1325 il se trouvait en Castille (The war of Saint-Sardos, p. 272, et 214-217).

- Par la suite nous trouvons aussi Bernard de Sauatge (Trésor…, n° 390, 409).

- Trésor…, n° 385

- Id.

- Trésor…, n° 386.

- P.R.O., Gascon rolls, Edw. III, 6e année.

- Id.

- Id. p. 464.

- Il est fait allusion à cette lettre dans celle du 6 mai 1333, adressée par Philippe VI au sénéchal d’Agenais (Trésor n° 395).

- Trésor…, n° 388.

- Trésor…, n° 387.

- Il s’agit d’Arnaud Constant, Amanieu de Pomareda et Arnaud Andraud. Le maintien des inculpés en prison est confirmé par un document postérieur de 1333 (Trésor, n° 403) : predictos dominum de Legoyrano et eius consortes tune et nunc captas. . . in castra Burdegale in carceribus dicti ducis et qui adhuc in carceribus predictis ex dicta causa detinentur.

- Trésor…, n° 389. Erreur de transcription. Il faut lire “in salva gardia existent”et non “existentem”. Il s’agit du seigneur de Langoiran et de ses complices et non du seigneur d’Auros. Cf. n° 390 : il est bien précisé que ce serait le seigneur de Langoiran qui aurait fait appel des officers du roi-duc. Cependant, dans sa réponse, le procureur nie que le seigneur d’Auros ait été lui aussi sous la sauvegarde du roi de France (nec idem dejjunctus nunquam fuit in salva gardia dicti domini regis Francie).

- Trésor…, n° 390.

- Trésor…, n° 390.

- Trésor…, n° 403, p. 464.

- Trésor…, n° 395.

- Cf. n° 57.

- Trésor…, n° 396.

- Trésor…, n° 397.

- Trésor…, n° 399.

- Trésor…, n° 401.

- Trésor…, n° 408.

- Trésor…, n° 402. Voir aussi les n° 403, 404, 408.

- Trésor…, n° 403.

- Trésor…, n° 408.

- Id., art. 2.

- Trésor…, n° 409.

- Trésor…, n° 411.

- Trésor…, n° 412.

- Trésor…, n° 413, 414. Sur les La Mota seigneurs de Roquetaillade cf. Les Cahiers du Bazadais, n° 53-54, 2e-3e trim. 1981. Nous ignorons pour quel motif Pierre de Mota est en procès avec Bernard d’Escossan. Peut-être est-ce pour une raison tout à fait différente de celle qui a conduit les Auros à porter plainte. On sait en effet que, le 12 février 1332, Pierre de Mota et Bernard d’Escossan avaient conclu des conventions matrimoniales en vue du mariage d’Amanieu de Mota, fils de Pierre et de Valencia de Montpesat, nièce du seigneur de Langoiran (Trésor, n° 324). Peut-être y a-t-il eu rupture de ce contrat ? Mais le seigneur de Langoiran étant incarcéré, les deux affaires ont été forcément imbriquées.

- Trésor…, n° 419.

- Trésor…, n° 421.

- Trésor…, n° 426-427.

- Trésor…, n° 428.

- Trésor…, n° 429.

- Trésor…, n° 483.