I bolli

I bolli schedati, provenienti dall’intero contesto di scavo e non limitati al solo settore di indagine1 (elenco completo in ordine di inventario in Appendice 1), sono stati trascritti secondo le indicazioni contenute nel database RTAR III e ordinati, all’interno delle diverse tipologie, secondo i criteri esplicitati in RTAR I, pp. 9-14. Il presente elenco integra, corregge e sostituisce quello provvisorio pubblicato in D’Alessandro 2013 e inserito nel catalogo on line del Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica (CEIPAC) della Universidad de Barcelona2. Per completezza è stato pertanto incluso in nota, quando necessario, un riferimento a tale corpus, ancorché attualmente superato.

Nel caso di bolli attestati su reperti molto frammentari o del tutto privi di parti significative, l’attribuzione tipologica è stata effettuata con riguardo ai seguenti criteri:

- confronti individuati, ove possibile;

- caratteristiche del reperto conservato (ad es. spessore delle pareti o risega alla base del collo attribuibile a Dressel 2-4 invece che a Dressel 6A);

- elementi distintivi del marchio stesso (ad es. ricorrenza di tria nomina più o meno abbreviati etc.);

- contenitori in situ come parametro per l’interpretazione tipologica dei frammenti (vd. supra, pp. 126-127).

Pur essendo stata effettuata una scelta, eventuali dubbi, ambiguità o problematiche tipologiche sono state segnalate nelle schede dei singoli bolli. Con riguardo all’occorrenza di varianti nei bolli attestati in più esemplari (di volta in volta segnalate), si precisa che minime differenze riscontrate nelle impronte per lo più non sono state ritenute sufficienti a ipotizzare l’esistenza di diversi punzoni, essendo piuttosto imputabili alle diverse condizioni in cui si sono svolti i processi di bollatura, essicazione e cottura o allo stato di conservazione dei reperti. Naturalmente non è escluso che tali leggere diversità siano dovute all’uso del surmoulage, cioè alla creazione di punzoni nuovi utilizzando come matrici i calchi delle impronte3.

In rapporto, invece, a bolli diversi che ricorrono associati o meno sui reperti conservati o che possono essere ad ogni modo ascritti alla medesima produzione, si è scelto di volta in volta se trattarli separatamente (con opportuni rimandi e ripetizioni da un marchio all’altro), allo scopo di valorizzare eventuali specificità, o se riunirli nella medesima scheda, esplicitando le motivazioni di tale opzione.

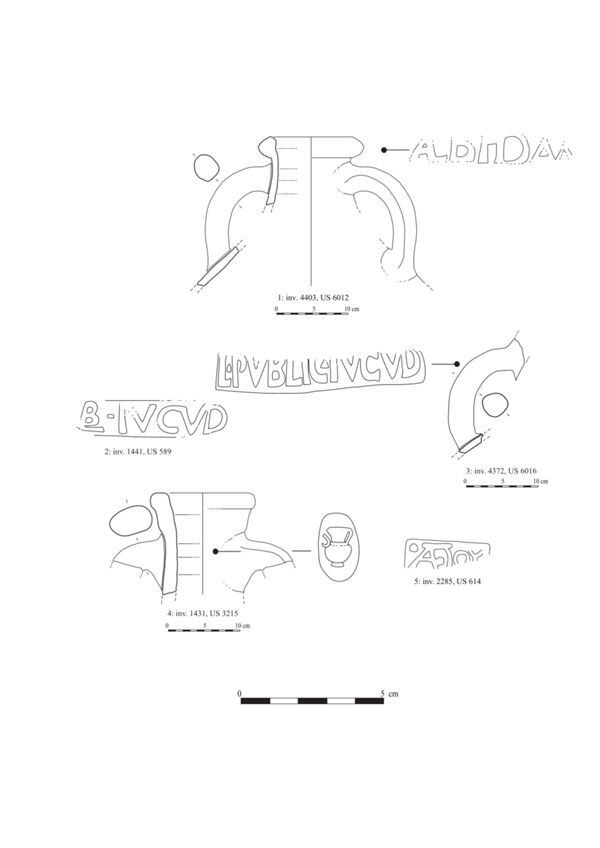

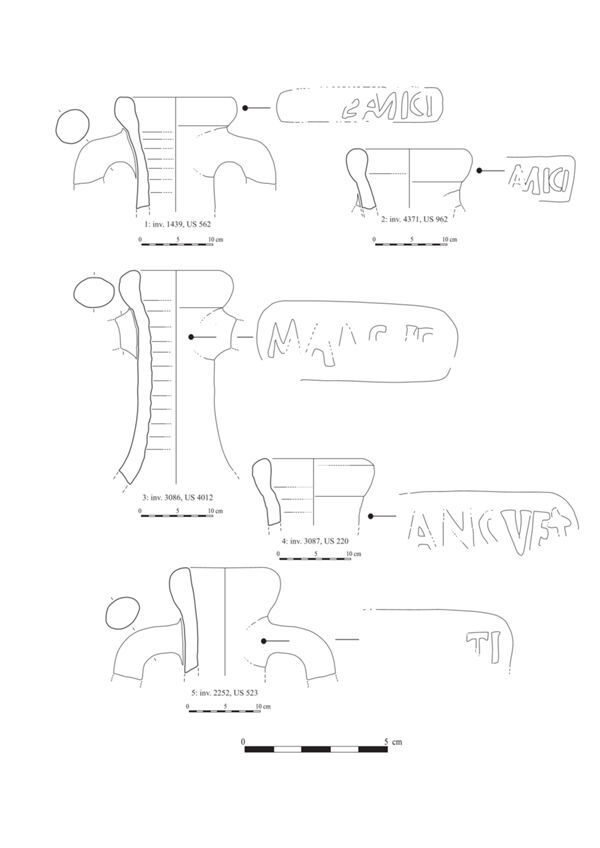

Da ultimo, a proposito della documentazione, si segnala che nel caso di contenitori bollati che conservassero parti significative ben leggibili sono stati disegnati i reperti con il marchio, mentre, nel caso di materiali frammentari, i soli bolli; nell’ordinamento delle tavole si sono anteposti i reperti che consentissero al contempo osservazioni morfologiche ed epigrafiche. Si precisa inoltre che per i materiali del settore W non sempre è stato possibile reperire i dati sulla provenienza stratigrafica.

Un tentativo di caratterizzazione dei contenitori sulla base di epigrafia, morfologia, aspetto macroscopico e archeometria dei contenitori è contenuto alle pp. 237-250 (infra), con particolare riferimento alle principali serie:

- serie I, produzione dei Rubrii;

- serie II, B“AR”B”VL” // C.I“VL”.POLY;

- serie III, THB.

Un inquadramento di insieme dei materiali bollati e qualche notazione sul significato di essi sono forniti nelle conclusioni del presente lavoro4.

Bolli su Lamboglia 2

1) ER

Er(—

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 2265, UUSS 504+518

posizione: orlo;

caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare; retrogrado;

impasto 4.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a S del muro in reticolato

FIGURE: Fig. 21.2

MORFOLOGIA: NMT_AAD Orlo 1

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Ad oggi (aprile 2021) non sono stati individuati confronti.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

In via d’ipotesi si può riconoscere nelle due lettere l’abbreviazione di un cognomen / nomen singulum5.

Meno probabile che si tratti di un gentilicium o dell’abbreviazione di una formula onomastica bimembre.

Bolli su Dressel 6A

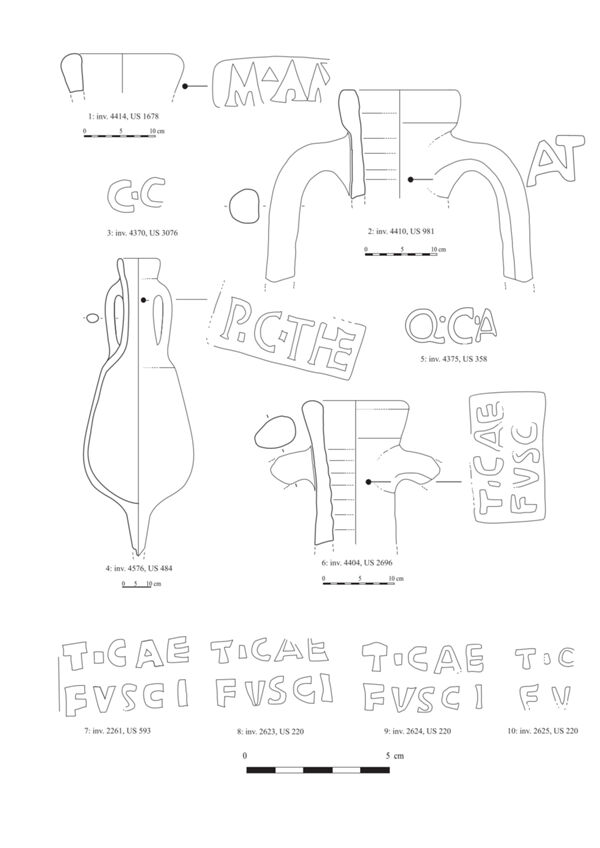

1) M.A“MV*”[

M. Amu[—] o M. A(—) Mu[—] o M. Am(—) V[—]6

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4414, US 1678: M.A“MV*”[

posizione: orlo;

caratteristiche: lettere a leggero rilievo entro cartiglio rettangolare con angoli stondati;

impasto 2.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase?

FIGURE: Fig. 34.1

MORFOLOGIA: gruppo I.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Ad oggi (aprile 2021) non sono stati individuati confronti.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nel bollo si può forse intravvedere la parte iniziale di una formula onomastica o una formula onomastica abbreviata.

2) “ANT”

Ant(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4410, US 981: “ANT”

posizione: collo;

caratteristiche: lettere cave senza cartiglio;

impasto 3.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a N del muro in reticolato

FIGURE: Fig. 34.2

MORFOLOGIA: gruppo II.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Ad oggi (aprile 2021) non sono stati individuati confronti puntuali, benché un bollo ANT a rilievo entro cartiglio sub-circolare sia attestato su Lamboglia 2 ad Aquileia7.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nel bollo potrebbe scorgersi, in via d’ipotesi, l’abbreviazione di un gentilicium8 o di un cognomen / nomen singulum9. Si segnala l’attestazione del marchio nei livelli più antichi individuati presso la discarica NE del Nuovo Mercato.

3) BARBARI10

ATTESTAZIONI NMT

Il bollo è attestato in un caso insieme al marchio C“AD”MVS (inv. 1213, US 375): entrambi i bolli sono stati recuperati separatamente in un butto collegato alle fornaci ceramiche di Marina di Città Sant’Angelo (PE)11, ma la testimonianza del Nuovo Mercato Testaccio rappresenta l’unica attestazione al momento nota dei due marchi associati su un solo contenitore. La peculiarità di tale circostanza, congiuntamente al fatto che il marchio C“AD”MVS paia conoscere un’evoluzione autonoma12, suggerisce di trattare il bollo in esame separatamente dall’altro.

Tutte le attestazioni del marchio BARBARI si registrano su ansa, salvo che ove diversamente indicato, e sono in lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare. I punzoni sono almeno 4 (sono stati sottolineati i 3 esemplari che sicuramente si distaccano dal gruppo principale):

- inv. 1213, US 275: BARBARI//C“AD”MVS;

- inv. 1404, US 760: BARBARI (in verticale sul collo);

- inv. 2264, US 387: [BA]R*B“AR”I;

- inv. 2281, US 556: BARBAR[I] (doppio cartiglio o linee guida);

- inv. 3090, US 1747: B“AR”B“AR”I (doppio cartiglio o linee guida);

- inv. 3091, US 775: [B]ARBAR[I]*;

- inv. 3094, US 750: [B]ARB[ARI];

- inv. 3095, US 2524: [B]A*R*BARI*;

- inv. 3096, US 2259: BARBA*R*I*;

- inv. 3098, US 2535: BARBARI.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I-II fase discarica; settore W, livelli pre-horreum e livelli severiani dell’horreum.

FIGURE: figg. 4; 35.2-3; 36.1, 3-9

MORFOLOGIA: NMT_AAD Orlo 5 = D6A, gruppo III (invv. 1213 – 3098). In questo caso la morfologia è riscontrabile su due soli esemplari, ma per una caratterizzazione complessiva dell’intera produzione ascrivibile a Barbarus e alla sua familia cfr. infra, pp. 237-250.

ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

L’identificazione del sito produttivo di queste anfore e le ricerche petrografiche e chimiche in corso su campioni che recano i marchi in questione hanno indirizzato verso un approfondimento dei confronti individuati (aprile 2021) rispetto a quelli effettuati per altri reperti bollati13.

Italia

Marina di Città Sant’Angelo (PE), atelier: le anfore provengono da un butto ascritto ad un atelier produttivo14. Parte del materiale della fornace è stato esaminato autopticamente nell’agosto 2014 e sottoposto ad analisi archeometriche.

- BARBARI. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: Staffa 2003, pp. 125-126, Fig. 7,1, irreperibile al momento del controllo autoptico.

Note: nella foto pubblicata si intravvedono doppio cartiglio o linee guida (cfr. NMT_inv. 2281).

- B*ARBA[R]I*. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Note: controllo autoptico (cfr. Fig. 59.3).

Brindisi

- BARBAR(I) o piuttosto BARBAR[I]. Posizione: ? Caratteristiche: ?

Bibliografia: CIL IX, 6079, 10.

Note: rinvenuto in oppido, il reperto è ascritto alle amphorae Calabrae.

Roma (parte dei materiali è stata sottoposta a controllo autoptico presso i Mercati di Traiano, a più riprese tra 2013 e 2015, cfr. infra, pp. 252-259)

- BARBARI. Posizione: sul collo o sull’ansa. Caratteristiche: orlo di morfologia apparentabile al Gruppo III del Nuovo Mercato; lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: CIL XV, 3408 a.

Note: nel CIL risultano due esemplari di Dressel 6A dal Castro Pretorio e un’anfora dal Viminale con questo marchio; su uno di questi reperti era presente inoltre il titulus pictus in rosso P[HIL] “VE”(T?) CL vel P[HL] “VE”(T?) CL (CIL XV, 4660c), assimilabile ad altri attestati su anfore recanti i bolli THB (CIL XV, 2905) e PONTIC“VL” (CIL XV, 3508). Risulta attualmente reperibile solo un contenitore con bollo BARBARI sul collo (MT 74), sottoposto a controllo autoptico.

- B“AR”B“AR”I. Posizione: sulla spalla o sulla pancia. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio o doppio cartiglio rettangolare.

Bibliografia: CIL XV, 3408 b.

Note: nel CIL sono repertoriatidue bolli dal Tevere (in ripa o in alveo) e due esemplari di Dressel 6A, con analogo marchio, per i quali non è indicata la provenienenza; i reperti, attualmente irreperibili, potrebbero aver presentato analogie con i bolli NMT invv. 2264 e 3090.

- BARBA. Posizione: sul collo o sull’ansa. Caratteristiche: orlo di morfologia apparentabile al Gruppo III del Nuovo Mercato; lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: CIL XV, 3408 c.

Note: nel CIL risultano sei esemplari di Dressel 6A con questo bollo di cui uno dal Castro Pretorio; tre esemplari recavano inoltre un titulus pictus in rosso sul collo (CIL XV, 4657), con l’onomastica di un personaggio M. Utan(i) Hyme(naei) o Hym(enaei) che torna anche su un’anfora con bollo THB (CIL XV, 2905), nonché come bollo (?) in lettere cave entro cartiglio su un contenitore di forma non precisata (CIL XV, 3546). Al momento del controllo autoptico risultava solo un esemplare (MT 73), con marchio BARBA(RI) sul collo.

Austria

Magdalensberg

- B“AR”B“AR”I. Posizione: spalla (base del collo?). Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: Maier & Maidl 1992, p. 106.

Note: attribuito ad anfora non identificata, rinvenuto nel contesto MB/82.

Grecia

Abdera

- Barbari. Posizione: ansa? Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: inedito (segnalazione Y. Garlan, per il tramite di M.-B. Carre).

Atene

- BARBARI? Posizione: orlo. Caratteristiche: ignote.

Bibliografia: Mongardi 2013, p. 463; Mongardi 2018, p. 88 (da segnalazione di C. Panella).

Tunisia

Cartagine

- BARBARI. Posizione: ansa. Caratteristiche: ignote.

Bibliografia: CIL VIII, 22637, 21.

Turchia

Sinope

- [B]arbari. Posizione: ansa? Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: inedito (segnalazione Y. Garlan, per il tramite di M.-B. Carre).

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

In letteratura15, è stata proposta l’identificazione del Barbarus che bolla le anfore adriatiche con il P. Rubrius Barbarus di età augustea16, che ricoprì nel 13-12 a.C. la carica di prefetto d’Egitto, vertice della carriera equestre ed espressione della fiducia del princeps, il legame col quale è ben testimoniato nell’epigrafia lapidaria e monumentale17. Tale identificazione è ora rafforzata da diversi elementi.

P. Rubrius Barbarus era figlio di un Marcus (si noti l’esistenza di un bollo M.BARBAR da Dosso S. Maria, PV)18 ed era ascritto alla tribù Maecia19, cui appartenevano i cittadini di Brundisium, Hadria/Hatria, Lanuvio, Libarna, Neapolis, Paestum e forse anche Taranto.

20Notevole coincidenza e circostanza presumibilmente dirimente21 è rappresentata dal rinvenimento nel pescarese, a Marina di Città Sant’Angelo, alla foce del fiume Saline, probabilmente nell’ager dell’antica Hadria – una delle città candidate a patria del praefectus Aegypti – di un butto ascrivibile alla figlina di Barbarus. Tra il 1993 e il 2003, infatti, sono stati ivi intercettati, nei pressi di una fornace antica, livelli archeologici in parte rimaneggiati, eccezionalmente ricchi di anfore Lamboglia 2 e Dressel 6A, tra le quali figuravano anche frammenti di ansa bollati C“AD”MVS, BARBARI e PRIMIBAR, cui era frammisto materiale concotto22.

Un contenitore in situ nell’area del Nuovo Mercato Testaccio, in un allineamento di seconda fase nel settore NE (inv. 1213, US 275; Fig. 35.1-2), conserva, come già si notava, un doppio bollo BARBARI//C“AD”MVS, consentendo di connettere i due marchi, entrambi presenti nel butto di Marina di Città Sant’Angelo, e di ipotizzare un rapporto di dipendenza da Barbarus di Cadmus23, probabilmente più tardi affrancato come testimonierebbero i reperti a marchio RVBRI//CADMI24. Questi doppi bolli anforari, infatti, parrebbero riferirsi ad un momento successivo a quello ricostruibile dall’esemplare del Nuovo Mercato: Cadmus, in seguito all’affrancamento, avrebbe assunto il gentilicium del dominus,mantenendo l’antico nome servile come cognomen e firmandosi al genitivo Rubri Cadmi. Meno plausibile pare invece l’ipotesi di considerare le due coppie di bolli come modi diversi di definire il medesimo rapporto tra schiavo e dominus, rispettivamente espresso nella forma servus domini e (opus?) servi domini; anomala sembrerebbe infatti in tal caso l’identificazione del dominus in un caso mediante il cognomen Barbarus, nell’altro tramite il gentilicium Rubrius.

I doppi bolli RVBRI//CADMI e i marchi del Nuovo Mercato Testaccio, inv. 3093 (RVBRI; vd. infra, p. 196) e inv. 3097 ([]CC.AVG*.II**/R*VBRIAE.PF.F. // “HD”; vd. infra, pp. 197-199), costituiscono, poi, una testimonianza materiale esplicita relativa al coinvolgimento della gens Rubria nella produzione anforaria, utile a confermare l’identificazione del dominus proposta dalla letteratura archeologica. I Rubrii risultano altresì coinvolti nella fabbricazione di laterizi e dolia25.

Con buona probabilità, inoltre, la figlia di P. Rubrio Barbaro, la stessa Rubria Publii filia del bollo inv. 3097 è citata, col cognomen Quinta, nel titulus funerario in cui Daphnus, cellarius di T. Rubrius Nepos (da identificare col curator aquarum del 38-49)26 ricorda Rubria Ichnas, Quintaes Barbari nutrix27. L’epigrafe, oltre a testimoniare un collegamento tra T. Rubrius Nepos e Barbarus, attesta il valore fortemente identificativo del cognomen Barbarus, testimoniato anche dalla dedicabilingue di uno degli obelischi posti dal praefectus Aegypti all’ingresso del Kaisareion di Alessandria28. Coerente con le testimonianze succitate sarebbe l’individuazione del dominus a mezzo del solo cognomen Barbarus29 nell’epigrafia anforaria, circostanza che, pur trovando riscontro anche in altre produzioni30, rafforzerebbe ulteriormente l’impressione della corretta identificazione del personaggio e l’interpretazione proposta per i bolli RVBRI//CADMI.

D’altro canto, tale identificazione è compatibile dal punto di vista cronologico con l’attestazione del bollo in esame nella prima fase della discarica del Nuovo Mercato Testaccio.

La figlia di P. Rubrio Barbaro, Quinta, sarebbe, infine, l’erede delle fortune paterne, consistenti in investimenti in diverse proprietà e attività manifatturiere, come testimonia oltre al già citato marchio su anfora inv. 3097, rinvenuto al Nuovo Mercato Testaccio, ove la donna è citata come Rubria P(ublii) f(ilia)31, anche un bollo laterizio semicircolare, attribuito ad età claudio-neroniana, proveniente da Lucus Feroniae32, la cui matrice parzialmente modificata in seguito al passaggio di proprietà delle figlinae recita:

a) Vicciana (i. e. tegula) St. Mar(ci) Ant(iochi), ex figulin(is) P. Rubr(i) Barb(ari);

b) Vicciana (i. e. tegula) St. Mar(ci) Ant(iochi), ex figulin(is) {P} Rubriaes.

Nel testo a) come dominus delle Viccianae, figlinae attribuibili all’ager di Narni nella valle del Tevere, compare P. Rubrio Barbaro, sostituito dalla figlia Rubria (testo b) che avrebbe continuato la produzione con lo stesso officinator St. Mar(cus) Ant(iochus)33. Il nome della domina termina in –aes secondo una applicazione intuitiva della declinazione latina ascrivibile a chi ha modificato il punzone e non infrequente su opus doliare34. A Rubria appartennero inoltre le figlinae Quintianae – forse una derivazione delle Viccianae, il cui nome potrebbe essere stato mutuato dal cognomen della donna Quinta – in cui vediamo operativo lo stesso Marcio Antioco35.

Per quanto concerne infine i rapporti tra la gens Rubria e altre famiglie coinvolte nella produzione di anfore – principalmente Dressel 6A – lungo la costa adriatica, dubbio risulta, già nella PIR36,il legame parentale di P. Rubrius Barbarus, per il tramite della figlia Quinta, con L. Tarius Rufus37, mentre pare invece significativo ricordare come sia stata recentemente ipotizzata l’esistenza, nella prima età imperiale, di vincoli matrimoniali tra la gens Rubria e la gens Helvia, tra i cui membri si annovera T. Helvius Basila, probabilmente il THB dei bolli anforari38, presumibilmente attraverso il matrimonio di una Rubria con un Helvius39.

La famiglia dunque, risulta in forte ascesa sociale all’inizio del principato, grazie ad accorte scelte politiche e vantaggiose alleanze parentali, che la portarono ad annoveraretra i propri membri consoli e Vestali, mantenendo e incrementando le proprietà e le attività economiche40.

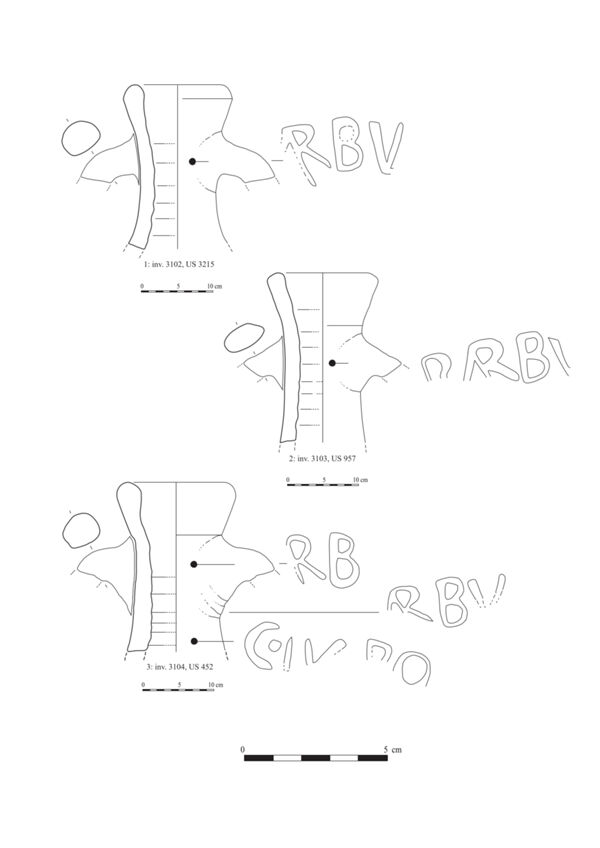

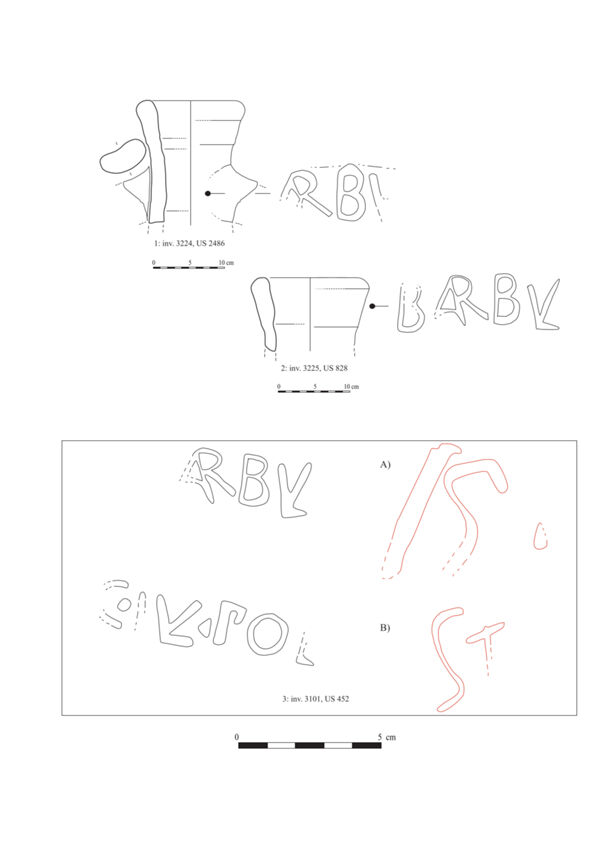

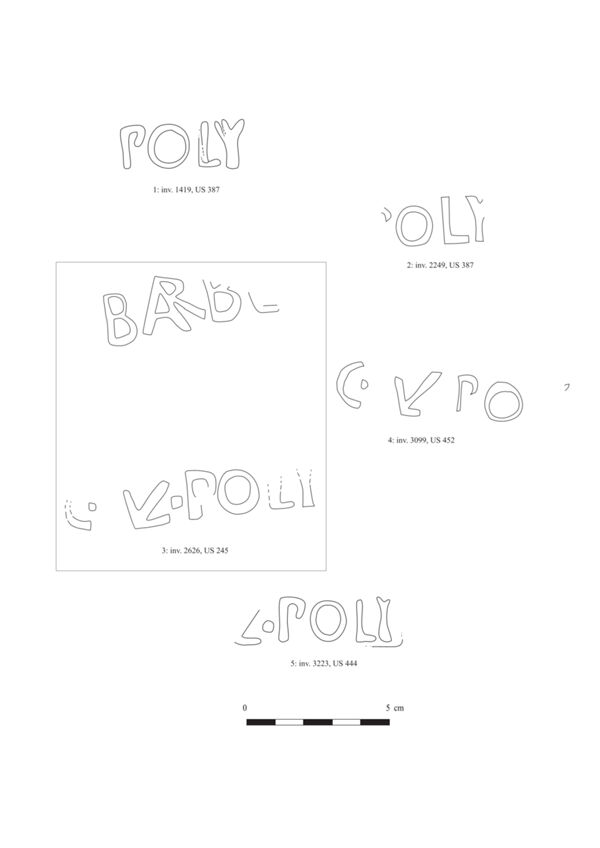

4) B“AR”B“VL” // C.I“VL”.POLY41

Barbul(a) o Barbula(ae) // C. Iul(ius?) Poly(—)

ATTESTAZIONI NMT

Tutte le attestazioni di questo bollo si registrano su collo, salvo che ove diversamente indicato, e sono in lettere cave senza cartiglio.

I punzoni del bollo B“AR”B”VL” sembrano riferibili ad un unico gruppo, per cui le integrazioni nella trascrizione sono state fatte tutte secondo il medesimo schema, sebbene i reperti seguenti presentino alcune specificità

- inv. 3102: assenza della B iniziale, non dovuta a rottura o perdita, eventualmente a mancata impressione.

- inv. 3104, lato a, primo bollo [B“A]R”B[“VL”]: non sembrano rilevabili tracce precedenti le lettere conservate , ma il bollo sembra nel complesso mal impresso, il contenitore è di fattura grossolana e mal rifinito, con grossi riporti d’argilla e ditate all’attacco dell’ansa, proprio dove insiste il marchio; l’altro lato dell’anfora presenta un identico bollo, diversamente conservato.

- inv. 3224: tracce imputabili alla matrice impiegata per l’esecuzione del timbro.

I punzoni del marchio C.I“VL”.POLY paiono assegnabili almeno a due gruppi (sottolineati nel testo i due esemplari, peraltro leggermente differenti, che si distaccano dagli altri), ammesso che non si debba postulare per i reperti invv. 2626 e 3099 una mancata impressione della I, peraltro talvolta difficilmente leggibile anche in altri esemplari. Le integrazioni dei marchi frammentari sono state fatte in via ipotetica, tenendo a modello il gruppo più numeroso tra Dressel 6A e Dressel 2-4, che reca la I. Si notano inoltre anche per l’inv. 3223 tracce dovute al punzone con cui è stata effettuata la bollatura.

Caratteristiche quali incompletezza dei marchi dovuta a pressione ineguale sulla superficie curva del vaso o tracce del punzone sono già state segnalate in letteratura a proposito di questa produzione42.

I due bolli, tra i quali è stata stabilita una gerarchia per l’ordinato inserimento nel presente capitolo, sono riportati di seguito in un’unica lista, non essendo stato possibile stabilire se l’attestazione isolata dell’uno o dell’altro marchio, peraltro associati anche su Dressel 2-4 come si vedrà (cfr. infra, pp. 211-212), possa essere dovuta allo stato di conservazione dei reperti e non essendo state rilevate peculiarità nel quadro tipologico, epigrafico o distributivo dell’uno o dell’altro bollo testimoniato isolatamente:

- inv. 1419, US 387: [C.I“VL”.]POLY;

- inv. 2249, US 387: [C.I“VL”.]P*OLY;

- inv. 2626, US 245: B“AR”B“V*L*”//C.“IVL”.POLY*;

- inv. 3099, US 452: C.“IVL”PO[L]Y*;

- inv. 3101, US 45243: [B]“AR”B“VL”//C.I“VL”.POL[Y];

- inv. 3102, US 3215: [B]“A*R”B“VL*”;

- inv. 3103, US 957: B*“A*R”B“V[L”];

- inv. 3104, US 452: a- [B“A]R”B[“VL”]44//C.I“V[L”]PO[LY] ; b-: [B] “AR”B“V[L”];

- inv. 3223, US 444: [C.I]“VL”.POLY;

- inv. 3224, US 2486: [B]“A*R”B“V[L”];

- inv. 3225, US 1828: B“AR”B“VL” (orlo).

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato e II fase Nord; settore W, fase pre-horreum.

FIGURE: Figg. 37-39 (cfr. anche Fig. 50)

MORFOLOGIA: NMT_AAD 25 (invv. 3102, 3103, 3104, 3224, 3225), cfr. Brecciaroli Taborelli 1984, pp. 73-80. Si segnala che si tratta spesso di contenitori di fattura molto grossolana (cfr. inv. 3104).

ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (aprile 2021)45

- Italia: Fermo (a quest’area e in particolare alla zona di Torre di Palme / Fosso S. Biagio, dove la toponomastica annovera una contrada Barbolano – castellum Barbulanum o Barvulanum nelle fonti medievali – è attribuita la provenienza dei contenitori con questo marchio46); Ascoli Piceno; Aquileia; Concordia Sagittaria (VE); Cremona; Ivrea (TO); Monterubbiano (FM); Milano; Modena47; Padova48; Pegognaga (MN), loc. San Lorenzo49; Roma50; Vercelli; Verona; Vicenza51.

- Albania: Phoinike;

- Austria: Virunum;

- Libia: Apollonia.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Come rappresentato in letteratura52, il cognomen Barbula risulta attestato prevalentemente nel periodo medio e tardo repubblicano, in specie in relazione ad un ramo della gens Aemilia che, tra la fine del IV e il III sec. a.C., annovera tra i suoi membri almeno 4 consoli53; l’alta cronologia di questi magistrati deve tuttavia far escludere un loro possibile coinvolgimento nella produzione delle anfore in questione.

A cavallo tra l’età cesariana e quella augustea è attestato invece un Barbula54 partigiano di M. Antonio che, dopo Azio (31 a.C.), dovette godere della protezione e dell’influenza di un non meglio specificato Marcus, ex-luogotenente di Bruto a Filippi (42 a.C.), cui egli aveva assicurato il proprio sostegno all’indomani della disfatta dei Cesaricidi (App., B. C., IV, 49). Marcus, infatti, fintosi schiavo, sarebbe stato acquistato da Barbula e da questi in seguito reintegrato nella propria condizione e nel proprio censo. Entrambi avrebbero poi rivestito il consolato e sono forse da identificare con i magistrati supremi del 21 a.C., M. Lollius e Q. Aemilius Lepidus55.

La cronologia non sarebbe del tutto incompatibile con la produzione anforaria in esame: si vedano i contesti di Padova e Vicenza, databili dall’età augustea a quella tiberiano-claudia, in cui il bollo è stato rinvenuto56; al Nuovo Mercato Testaccio esso è però attestato nel settore NE soltanto a partire dalla II fase sia S che N, mentre nel settore W compare nella fase pre-horreum.

Sebbene non siano noti dalle fonti i legami di questi con il Piceno, la toponomastica consente di ipotizzare l’esistenza di praedia di un Barbula in territorio fermano, dove, nei pressi del fosso San Biagio a S di Torre di Palme – in un’area collegabile alla produzione del vino palmense, noto dalle fonti antiche57 – sono probabilmente da localizzarsi le officine delle anfore con questo marchio.

Con riguardo a C. Iul(—) Poly(—), lo scioglimento più probabile per il nomen è Iul(ius), come suggerisce l’associazione con il prenome Caius, ben attestato nella gens Iulia; occorre tuttavia precisare che nei repertori onomastici ricorrono anche altri nomina, ancorché più rari58. Il cognomen grecanico Poly(—) conosce una pluralità di possibili scioglimenti, che riconducono comunque ad ambiente servile o libertino59. Il personaggio potrebbe forse essere collegato alla domus imperiale, considerata l’onomastica, benché manchino indicazioni più esplicite e probanti60.

Le considerazioni sopra esposte hanno suggerito che Barbula, identificato a mezzo di un solo elemento onomastico, al pari di Barbarus, fosse un dominus, proprietario di terre e presumibilmente di manifatture ivi impiantate, mentre a C. Iul(—) Poly(—) spettasse il ruolo di produttore delle anfore / conductor della figlina61, senza essere tuttavia liberto del primo (diversità di gentilizi), qualora fosse corretta l’identificazione di questi e/o l’attribuzione alla gens Aemilia. L’interpretazione dei due marchi resta tuttavia piuttosto critica e assai dibattuta in letteratura62.

Recenti analisi chimiche su materiali adriatici bollati sembrerebbero corroborare per i contenitori con marchio C.IVLPOLY l’ipotesi di provenienza medio-adriatica63, dato affine ai risultati delle indagini archeometriche effettuate al Nuovo Mercato Testaccio.

5) C.C

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4370, US 3076: C.C

posizione: spalla;

caratteristiche: lettere cave senza cartiglio;

impasto 1.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase ?

Figure: Fig. 34.3

MORFOLOGIA: non desumibile dal reperto del Nuovo Mercato Testaccio (spessore pareti 2,1 cm).

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Ad oggi (aprile 2021) non sono stati individuati confronti; in CIL XV, 3413 è segnalato un bollo CC in lettere cave, sul collo di un’anfora non identificata, indicata tuttavia come piccola64.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Il bollo, mutilo, potrebbe in via d’ipotesi contenere una formula onomastica.

6) P.C.T“HE”

P. C(—) The(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4576, US 486: P.C.T“HE”

posizione: collo;

caratteristiche: lettere cave senza cartiglio; segni d’interpunzione quadrangolari; tracce probabilmente imputabili al punzone utilizzato per la bollatura;

impasto 2.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica.

FIGURE: Fig. 34.4

MORFOLOGIA: gruppo I

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Non sono stati al momento (maggio 2021) individuati confronti.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nella sigla si può scorgere l’abbreviazione di tria nomina, con un cognomen, The(—), verosimilmente grecanico con connotazione servile, che potrebbe dar luogo a varie integrazioni65. Nel personaggio del bollo potrebbe pertanto essere riconosciuto un individuo di estrazione libertina. Si segnala l’attestazione del marchio nei livelli più antichi individuati presso la discarica NE del Nuovo Mercato.

7) Q.C.A66

Q. C(—) A(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4375, US 358: Q.C.A

posizione: spalla;

caratteristiche: lettere cave senza cartiglio; segni d’interpunzione circolari o sub circolari;

impasto 2.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato

FIGURE: Fig. 34.5

MORFOLOGIA: non riscontrabile sull’esemplare del Nuovo Mercato Testaccio.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (maggio 2021)

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nella sigla si può scorgere, in via di ipotesi, l’abbreviazione di tria nomina, ridotti alle sole iniziali.

8) C“AD”MVS69

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

Il bollo è attestato in un caso insieme al marchio BARBARI (inv. 1213, US 375)70.Tutte le attestazioni si registrano su ansa e sono in lettere a rilievo entro doppio cartiglio (o cartiglio con linee guida). La forma del cartiglio del reperto inv. 3089 (sottolineato nell’elenco) si differenzia dalle altre, in quanto non rettangolare, identificando un diverso punzone; leggere differenze rispetto ai restanti bolli si riscontrano nel marchio inv. 2271.

- inv. 1213, US 275: BARBARI//C“AD”MVS;

- inv. 2271, US 310: C“AD”M[V]S

- inv. 3089, US 2710: C“AD”MVS;

- inv. 3092, US 550: [C]“AD”MV[S].

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica e II fase discarica a S del muro in reticolato; settore W, fase ?

FIGURE: Figg. 4; 35.2; 36.10-12

MORFOLOGIA: NMT_AAD Orlo 5 = D6A, gruppo III (inv. 1213, US 375)

ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (agosto 2021)71

Italia

Marina di Città Sant’Angelo (PE), atelier

- C*“AD”MVS. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).

Bibliografia: Staffa 2003, pp. 125-126, Fig. 7,2.

Atri (TE)

- C“AD”MVS. Posizione: ? Caratteristiche: doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).

Bibliografia: CIL IX, 6080, 7b.

Civitella Casanova (PE)

- C“AD”MVS. Posizione: ? Caratteristiche: doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).

Bibliografia: CIL IX, 6080, 7a.

Modena

- RVBRI // C“AD”MI. Posizione: anse. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: Mongardi 2013, pp. 462-464; Mongardi 2018, pp. 87-90; p. 176, n. 71; p. 194, n. 106 (Parco Novi Sad, bonifica SE, US 2433, età flavia).

Crotone (controllo autoptico in data 26 agosto 2021 presso Museo Archeologico Nazionale)72

- RVBRI // C“AD”MI. Posizione: anse. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: https://www.progettomusas.eu/portfolio/anfora-dressel-6a/ (consultato in data 18.10.2023).

Roma

- C“AD”MVS. Posizione: ? Caratteristiche: doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).

Bibliografia: CIL XV, 2769, 1-2.

Note: due reperti di cui uno rinvenuto nei pressi delle Terme di Diocleziano, irreperibili.

Austria

Magdalensberg

- C“AD”MVS. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).

Bibliografia: Maier & Maidl 1992, p. 101.

Note: attribuito ad anfora Lamboglia 2.

Turchia

Efeso

- C“AD”MVS. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare con linee guida (o doppio cartiglio rettangolare).

Bibliografia: Bezeczky 2006, p. 306 = Bezeczky 2013, p. 116.

Note: il frammento è attribuito a Lamboglia 2; esso è attestato in un contesto di incerta datazione73.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Si rimanda alla discussione del bollo BARBARVS (cfr. supra, pp. 145-153).

9) T.CAE / FVSCI74

T. Cae(—) Fusci

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

Tutti gli esemplari sono in lettere cave e impressi verticalmente sul collo. Potrebbe avere un cartiglio rettangolare il reperto inv. 4404 (sottolineato nell’elenco), qualora non si tratti di una traccia molto evidente del punzone utilizzato per la bollatura:

- inv. 1026, US 345 (irreperibile 2015): T.CAE / FVSCI (tracce del punzone utilizzato per eseguire la bollatura), impasto 6;

- inv. 2261, US 593 T.CAE/FVSCI (tracce del punzone utilizzato per eseguire la bollatura), impasto 6;

- inv. 2623, US 220: T.CAE / FVSCI, impasto 6;

- inv. 2624, US 220: T.CAE / FVSCI, impasto 8;

- inv. 2625, US 220: T.C[AE] / FV[SCI], impasto 8;

- inv. 4404, US 2696: T.CAE / FVSC[I], impasto 3.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica e obliterazione discarica a S del muro in reticolato; settore W: ?

FIGURE: Fig. 34.6-10

MORFOLOGIA: gruppo I (invv. 1026, 4404)

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (maggio 2021)

- Italia: Atri (TE)75; Modena76; Oderzo (TV)77; Roma78; Susa (TO)79.

- Israele: Caesarea Maritima, presso Haifa80.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nel bollo si può leggere una formula onomastica con gentilizio abbreviato, che potrebbe sciogliersi come Caesernius, Caecilius o Caesius81. Si segnala tuttavia che la gens Caesia era sicuramente coinvolta nella produzione anforaria (vd. il marchio seguente). Il cognomen latino Fuscus è ben attestato, sia tra ingenui che tra individui di condizione servile e libertina82.

Per questo bollo si ipotizza, sulla base dei contesti di rinvenimento veneti, una cronologia compresa tra l’età claudia e quella flavia, che non è discordante con le fasi di attestazione presso il Nuovo Mercato Testaccio83.

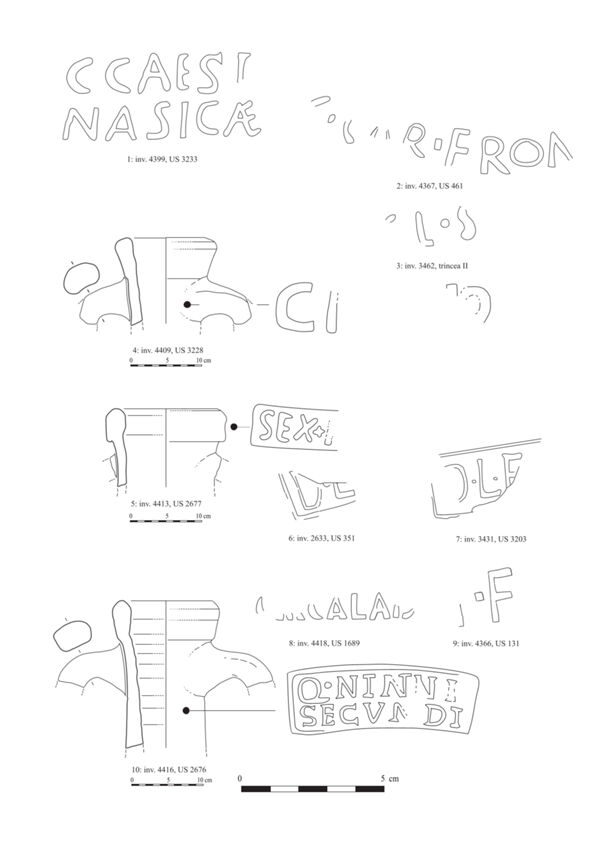

10) CCAESI / NASIC“AE”

C. Caesi Nasicae

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4399, US 3233: CCAESI / NASIC“AE”

posizione: spalla;

caratteristiche: lettere cave senza cartiglio;

impasto 6.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum?

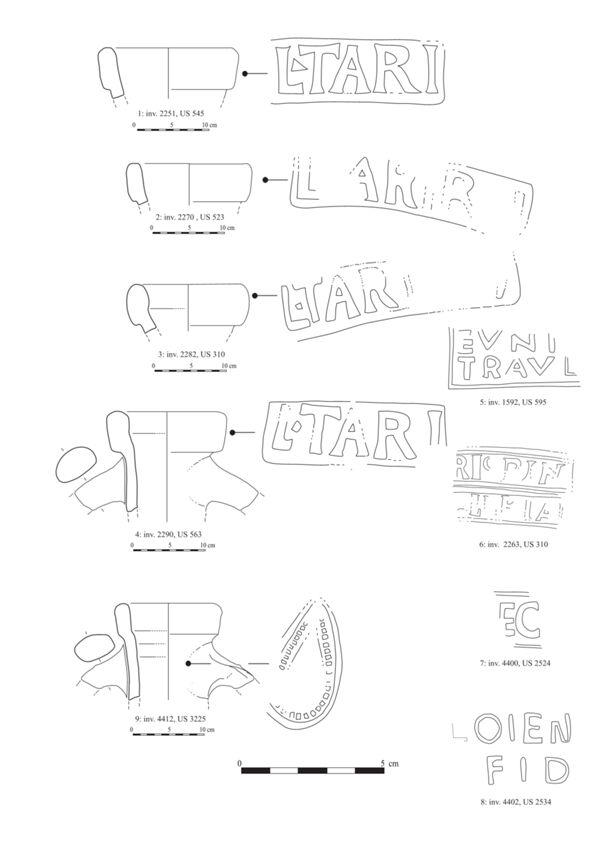

FIGURE: Fig. 40.1

MORFOLOGIA: non desumibile dal reperto del Nuovo Mercato Testaccio. Il frammento di parete su cui il timbro è apposto ha uno spessore 1,3 cm, mentre l’unico confronto, molto puntuale anche per l’aspetto del punzone e la dimensione delle lettere, è al momento rappresentato da un’anfora opitergina di tipo Dressel 6A.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (maggio 2021)

- Italia: Oderzo (TV)84.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

L’interpretazione del bollo opitergino, data per incerta (Caesi Nasicae, Caesi(ani) Nasicae o C. Aesi Nasicae), viene ad essere precisata dal marchio del Nuovo Mercato Testaccio, soprattutto in considerazione del fatto che il cognomen Nasica, estremamente raro85, si presenta invece nell’onomastica della gens Caesia. Si veda infatti il Caesius Nasica legatus legionis in Britannia sotto A. Didius Gallus, a sua volta legatus Augusti propraetore negli anni 52/53 e 57/5886. La cronologia del personaggio, a proposito del quale non si dispone di ulteriori notizie di rilievo, è coerente con quella dell’attestazione opitergina del bollo87.

11) C*.CA*R.FRON88

C. Car(istanius) Fron(to)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4367, US 461: C*.CA*R.FRON o C*.CA*R.FRO“N[T]”*

posizione: collo;

caratteristiche: lettere cave senza cartiglio; segni d’interpunzione rettangolari o sub-rettangolari;

impasto 10.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato

FIGURE: Fig. 40.2

MORFOLOGIA: non riscontrabile sugli esemplari del Nuovo Mercato Testaccio

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (maggio 2021)89

- Italia: Aosta; Cupra Marittima (AP), Lucera (FG), Modena90, Padova91, Pescara92, Roma93, Verona, Trieste.

- Albania: Dimale.

- Austria: Magdalensberg94.

- Croazia: Cavtat.

- Spagna: villa di Els Antigons (Tarragona)95.

- Tunisia: Cartagine96.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nel C. Caristanius Fronto97 che bolla i contenitori si è voluto riconoscere98, sulla base della cronologia delle attestazioni, un ascendente del console omonimo di età domizianea99, piuttosto che lo stesso magistrato o un suo figlio come adombrato nella PIR100.

Un C. Caristanius Fronto è attestato nell’epigrafia lapidaria della colonia triumvirale o augustea di Sutrium, odierna Sutri, in particolare da una lastra con elenco dei nomi dei pontifices, databile proprio all’epoca di Augusto o al più tardi a quella di Tiberio101, mentre bolli laterizi provenienti da una villa scavata al principio del Novecento lungo la via Cassia, alla biforcazione con la Veientana, databili ancora alla primissima età imperiale, restituiscono il nome di un C. Caristanius102, forse da identificare con il personaggio sutrino, anche in considerazione della rarità del gentilizio103. L’appartenenza all’élite municipale di una comunità dell’Etruria meridionale fortemente legata al princeps, può aver fatto da volano alla crescita economica e alla diversificazione degli investimenti da parte della famiglia, favorendone l’estensione degli interessi verso il territorio adriatico, particolarmente attrattivo per la cerchia augustea104.

Coerentemente con la cronologia delle attestazioni del bollo, anche in ambito orientale un C. Caristianus Fronto Caesianus Iulius o più probabilmente Iullus105, praefectus pro IIviro dei consoli del 12 a.C. e del 3 d.C., è ricordato nell’epigrafia monumentale della colonia augustea di Antiochia di Pisidia106. Se è probabile un’origine italica dei Caristanii,occorre d’altra parte sottolineare che l’onomastica del praefectus ne suggerisce, nel quadro di una prassi di alleanze familiari, l’adozione da parte di un Caristanius e l’originaria appartenenza alla gens Caesia107. Pare suggestivo poter ravvisare anche nell’epigrafia anforaria un legame tra le due gentes sul piano economico, essendo i Caesii coinvolti, al pari dei Caristanii, nella fabbricazione di contenitori da trasporto in area adriatica, come dimostra il bollo CCAESI/NASIC“AE”108.

12) [“TI”]C*L.S

Ti. Cl(—) S(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 3462, trincea II: [“TI”]C*L.S

posizione: parete;

caratteristiche: lettere cave senza cartiglio, segno d’interpunzione circolare;

impasto 1.

FASI DI ATTESTAZIONE: sporadico

FIGURE: Fig. 40.3

MORFOLOGIA: non determinabile sulla base dei reperti del Nuovo Mercato Testaccio

CONFRONTI E DIFFUSIONE (maggio 2021)109

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

L’onomastica, considerata la buona probabilità dello scioglimento di prenome e gentilizio in Ti(berius) Cl(audius), denuncia che si tratterebbe di un liberto della gens Claudia, forse addirittura di un liberto imperiale: la proposta formulata non contrasta la cronologia delle attestazioni del bollo e la conseguente attribuzione dei contenitori recanti tale marchio ad un’epoca compresa tra la metà del I sec. e l’80 d.C.114.

Recenti analisi chimiche su materiali adriatici bollati sembrano suggerire per i contenitori con questo marchio una provenienza medio-adriatica115.

13) CI*[]I*P*

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4409, US 3228: CI*[]I*P*

posizione: collo;

caratteristiche: lettere cave senza cartiglio;

impasto 2.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum.

FIGURE: Fig. 40.4

MORFOLOGIA: gruppo I

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Ad oggi (maggio 2021) non sono stati individuati confronti.

14) [C]RISPIN[I]** / [VA]LE*R*IA[NI]

Crispini Valeriani?

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 2263, US 310: [C]RISPIN[I]** / [VA]LE*R*IA[NI]

posizione: collo;

caratteristiche: lettere a leggero rilievo entro doppio cartiglio; cattiva impressione;

impasto 2

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato.

FIGURE: Fig. 48.6

MORFOLOGIA: non desumibile dal frammento del Nuovo Mercato Testaccio (spessore del collo 2,1 cm).

CONFRONTI E DIFFUSIONE (marzo 2024)

- Italia: Concordia Sagittaria (VE)116.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

L’onomastica del personaggio che bolla l’anfora è ricostruibile grazie a uno dei due reperti di confronto rinvenuti a Iulia Concordia in un contesto di bonifica databile al I sec., una Dressel 6A e una Dressel 6B. Su quest’ultima si legge Crispini / Valeriani. L’iscrizione potrebbe corrispondere al genitivo di due cognomina riferibili a personaggi diversi associati nella bollatura. A favore di tale ipotesi sembrerebbero deporre la specificità del doppio cartiglio e la disposizione dell’onomastica su due righe. In alternativa il marchio potrebbe contenere un unico nome e forse riferirsi al T. Quinctius Crispinus Valerianus, pretore nel 2 a.C., console suffetto nel 2 d.C., curator locorum publicorum iudicandorum sotto Tiberio, frater et magister Arvalium117. Questi si aggiungerebbe a una lunga lista di eminenti esponenti della vita politica di Roma e della cerchia imperiale, coinvolti nella produzione e nel commercio di vino e olio adriatico. A parziale conferma di tale ipotesi si sottolinea che sono scarsamente attestati in ambiente servile e libertino i cognomina Crispinus e Valerianus118, quest’ultimo probabilmente dovuto, nel caso del personaggio in questione, a un’adozione. Non sono tuttavia al momento evidenti i legami di T. Quinctius Crispinus Valerianus con l’Adriatico119. Nell’eventualità in cui sia corretta l’identificazione, risulta suggestiva l’ipotesi formulata in letteratura che nelle mani del console del 2 d.C. siano confluite le manifatture di anfore olearie dei Quinctii e quelle di contenitori vinari dei Valerii, collocate ipoteticamente nel territorio veronese e nella zona della Valpolicella. Tuttavia l’esame macroscopico dell’impasto del frammento bollato del Nuovo Mercato sembra orientare verso l’ambito medio-adriatico.

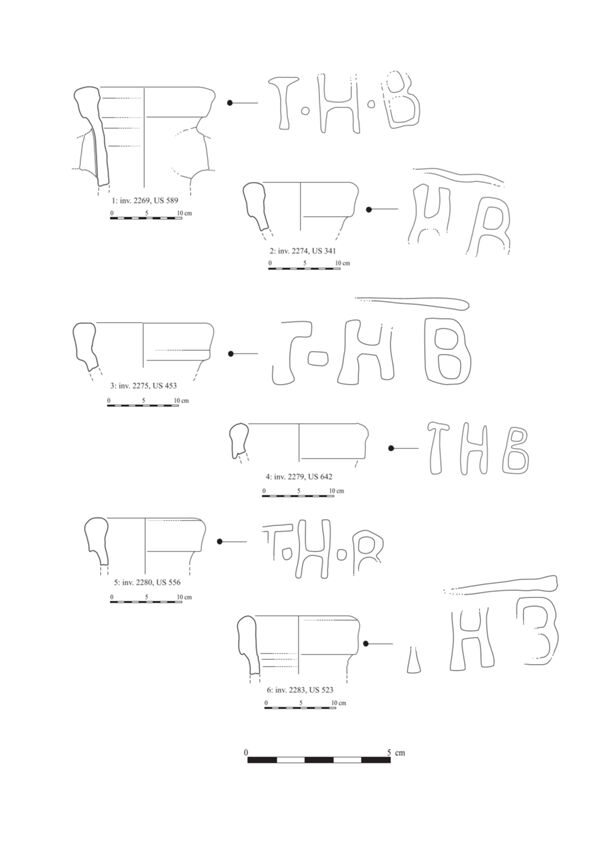

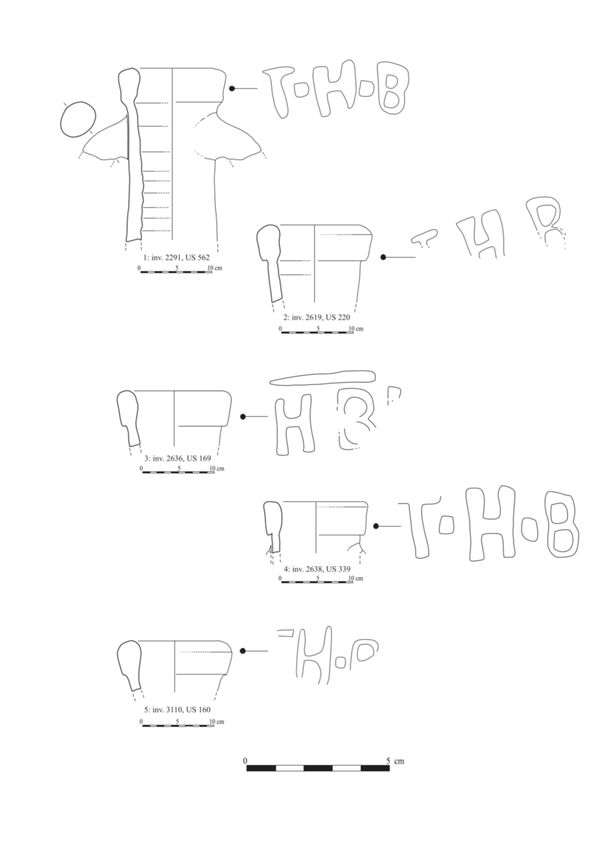

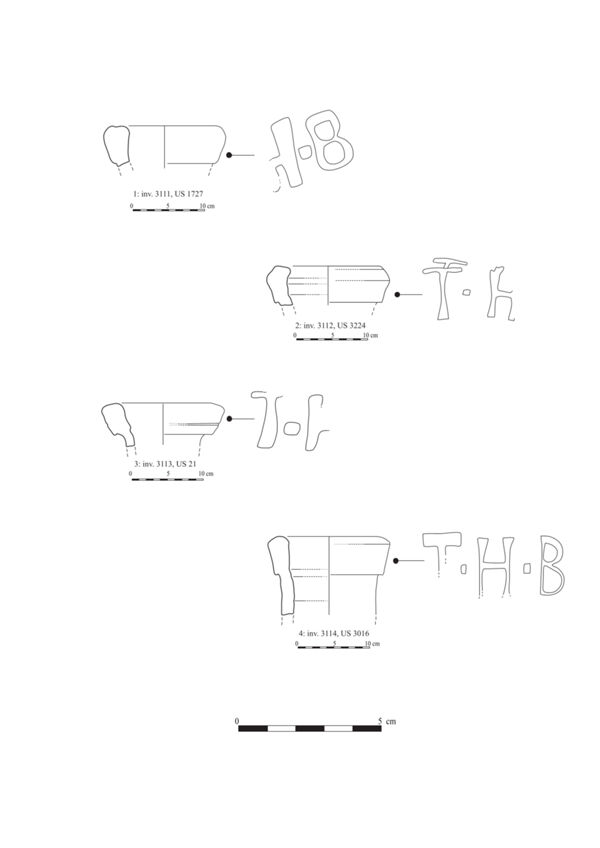

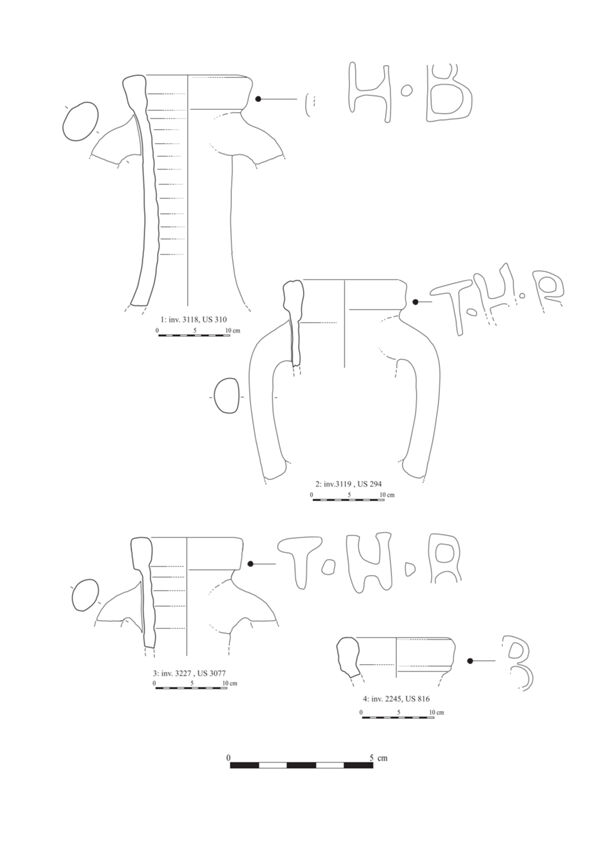

15) THB o T.H.B120

T. H(elvius) B(asila) o T. H(elvii) B(asilae)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

Come già rappresentato, non è stato possibile rintracciare alcun tipo di correlazione specifica e univoca tra le varianti del bollo, le argille e la morfologia degli orli dei contenitori121. Nelle tavole allegate al presente lavoro sono rappresentati gli esemplari di bollo che consentono osservazioni morfologiche sui contenitori. Tutti gli esemplari sono in lettere cave e privi di cartiglio, talvolta essi presentano tracce del punzone con cui è stata effettuata la bollatura (es. invv. 1447, 1666, 2247), talaltra si verificano casi di punzonature sovrapposte (es. inv. 3112):

| inv. 1190, US 563: [TH]B; | inv. 2275, US 463: T.HB; | inv. 2652, US 797: TH[B]**; |

| inv. 1407, US 760: T.H[.B]; | inv. 2279, US 642: THB; | inv. 3105, US 56: [TH]B; |

| inv. 1447, US 691: T.H.B (doppio); | inv. 2280, US 556: T.H.B; | inv. 3106, US 3224: T.H.B; |

| inv. 1666, US 356: T.H.B; | inv. 2283, US 523: T*HB; | inv. 3107, US 2428: [T].H.B; |

| inv. 2101, US 523: T*.H[.B]; | inv. 2284, US 481: T.H[.B]; | inv. 3108, US 128: T.H.B; |

| inv. 2243, US 816: T*.H.B; | inv. 2286, US 638: T.H.B*; | inv. 3109, US 3235: T.H.B; |

| inv. 2245, US 816: [TH]B; | inv. 2291, US 562: T.H.B; | inv. 3110, US 160: T*H.B; |

| inv. 2246, US 816: TH.B; | inv. 2619, US 562: T*HB; | inv. 3111, US 1747: [T.]H.B; |

| inv. 2247, US 548: T.H.B; | inv. 2620, US 220: THB; | inv. 3112, US 3224: T.H[.B]; |

| inv. 2255, US 631: T*HB; | inv. 2621, US 315: [T.]H.B; | inv. 3113, US 21: T.H[.B]; |

| inv. 2266, US 592: T*HB; | inv. 2622, US 250: T.H.B; | inv. 3114, US 3016: T.H.B; |

| inv. 2267, US 563: T*.H.B; | inv. 2627, US 220: THB; | inv. 3118, US 4030: T*HB; |

| inv. 2269, US 589: T.H.B; | inv. 2636, US 169: [T]HB; | inv. 3119, US 294: T.H.B; |

| inv. 2272, US 262: T.H.B*; | inv. 2637, US 220: THB; | inv. 3227, US 3077: T.H.B; |

| inv. 2274, US 341: [T]HB; | inv. 2638, US 339: T.H.B; | inv. 3403, US 366: [T]HB. |

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, intera sequenza stratigrafica da epoca antica (con l’eccezione della II fase a N del muro in reticolato) sino ad età contemporanea; settore W: livelli antichi (dalla fase pre-horreum al tardo-antico).

FIGURE: Figg. 41-45; 58

MORFOLOGIA:

- gruppo I (invv. 2637, 3403);

- gruppo II (invv. 2245, 2247, 2255, 2266, 2267, 2269, 2274, 2275, 2279, 2280, 2283, 2291, 2619, 2636, 2638, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3118, 3119, 3227).

ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (aprile 2024)122

- Italia: Cupra Marittima123; Adria124; Altino; Aquileia; Bergamo; Chiunsano (RO)125; Concordia Sagittaria (VE)126; Cremona; Este; Fiumicino (RM)127; Gavello (RO); Ivrea (TO); Milano; Novara; Oderzo (TV)128; Ordona (FG)129; Ostia (Roma); Modena130; Padova; Parma131

Pegognaga (MN), loc. San Lorenzo132; Reggio Emilia; Roma133; San Bellino (RO); Tortona (AL); Treviso134; Urbs Salvia (MC); Vercelli; Verona; Vicenza. - Austria: Magdalensberg.

- Cipro: Nea Paphos135.

- Grecia: Atene; Corinto.

- Germania: Mainz; Neuss136.

- Paesi Bassi: Kops Plateau (Nijmegen)137.

- Tunisia: Cartagine.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE138

Nella sigla THB è stato comunemente riconosciuto il padre, non altrimenti noto a quanto mi consta, del proconsole e legatus Augusti di prima età imperiale, T. Helvius Basila139, il patronimico del quale, nelle iscrizioni sopravvissute, non esclude l’omonimia col genitore, tenuto in conto che ancora almeno in epoca proto-augustea la trasmissione del prenome di padre in figlio non era automatica.

Personaggio

L’origine del T. Helvius Basila proconsole e legato imperiale, a proposito del quale si dispone di qualche notizia, è attribuita, sulla base di un piccolo dossier epigrafico, al Lazio meridionale141. Occorre ricordare che a favore di questa comunità, come commemorato dalla figlia Helvia Procula nell’iscrizione CIL X, 5056 (= ILS, 977)142, il ricco senatore istituì per lascito testamentario la prima fondazione alimentare privata a vantaggio dell’infanzia di cui si abbia notizia, dotandola di un notevole capitale, evidentemente in virtù di una consistente disponibilità patrimoniale143.

Paiono documentati del resto l’origine atinate di alcuni personaggi della corte augustea e il conseguente prestigio della città, circostanza che potrebbe aver dato luogo all’attribuzione dell’epiteto potens ad Atina nella poesia virgiliana (Verg., Aen. 7, 629-631)144.

La collocazione cronologica del T. Helvius Basila proconsole e legato imperiale è problematica: la carica di legatus Caesaris Augusti da questi ricoperta è stata variamente attribuita a un’epoca compresa tra i regni di Augusto/Tiberio e Claudio/Nerone145, sebbene, sulla base di rinvenimenti epigrafici avvenuti in ambito anatolico, la cronologia dell’incarico, espletato in Galazia, paia ormai potersi circoscrivere tra gli ultimi anni del regno di Tiberio e l’inizio di quello di Caligola146. Tale governatorato avrebbe rappresentato l’apice della carriera di Basila, a poca distanza dal quale egli sarebbe morto, non essendo menzionata altra successiva carica nel cursus honorum ascendente rappresentato nella già citata epigrafe posta dalla figlia Procula, la quale a sua volta offre un piccolo seppur non particolarmente significativo tassello cronologico, essendo stata moglie di un personaggio di rango senatorio, C. Dillius Vocula (CIL VI, 1402 = ILS, 983), morto nel 70 d.C., mentre combatteva in Germania147.

Cronologia delle attestazioni

Sulla base di una testimonianza del Magdalensberg, dove il bollo è associato a un titulus pictus con datazione consolare (38 d.C.) e possibile menzione del contenuto dell’anfora, ovvero (vinum) kalab(rum), invecchiato quattro anni, recentemente si è voluto riconoscere nel marchio THB le iniziali dei tria nomina del T. Helvius Basila legato imperiale e non del padre, la cui attività produttiva era invece collocata in epoca augustea148. L’ipotesi è peraltro coerente con la collocazione cronologica del legato imperiale, come precisata nella letteratura specialistica. Tuttavia, in un recente contributo sul significato cronologico delle anfore del Magdalensberg è stato formulato l’invito a considerare secondari rispetto alla datazione dei contenitori da trasporto i tituli picti, per la possibilità che siano stati apposti in occasione di un eventuale riuso del contenitore149.

Il bollo THB compare ad ogni modo al Nuovo Mercato Testaccio anche nei livelli più antichi individuati nella discarica NE ed è attestato in contesti datati, alcuni dei quali si presentano qui a titolo d’esempio:

- ad Altino il marchio compare in un banco d’anfore, cui è frammista ceramica di tradizione paleoveneta e una patera in sigillata aretina databile alla II metà del I sec. a.C., per cui è stata proposta una datazione tra la II metà avanzata del I sec. a.C. e l’età augustea150;

- a Verona è stato individuato nel contesto di un intervento di sistemazione della sponda destra dell’Adige datato tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C.151;

- a Vicenza il bollo THB si trova in un terrapieno, in cui il riutilizzo delle anfore si colloca in età claudia152;

- a Parma il marchio è rappresentato da cinque esemplari in un’opera di consolidamento del terreno funzionale alla viabilità, databile ad età tiberiano – claudia153;

- a Milano il bollo compare negli scavi di via Croce Rossa e più precisamente in una sepoltura a cremazione assegnabile al periodo I, fase a (frequentazione a scopi funerari), che ha restituito due tombe, una ad inumazione della prima età augustea e l’altra, quella in interesse, a cremazione con corredo riconducibile ad epoca compresa tra l’età augustea e la prima metà del I sec.154;

- a Ostia è presente nel deposito della Longarina (Longarina 1), il cui materiale, recentemente rivisto, ha consentito di allargare prudenzialmente il range cronologico del deposito, ma non ha sostanzialmente contraddetto la datazione all’età augustea della sistemazione della bonifica ad anfore, ipotizzata da A. Hesnard155;

- a Roma il marchio compare al Palatino, in ambienti annessi al Tempio della Magna Mater, in livelli d’epoca giulio-claudia rimaneggiati (informazione personale Fulvio Coletti);

- al Magdalensberg il bollo compare in livelli della tarda età augustea156.

Il bollo è assente nel muro della Byrsa a Cartagine, dove sono state recuperate tredici iscrizioni con datazione consolare compresa tra il 43 e il 15 a.C.; tale circostanza ne ha fatto presupporre la diffusione a partire almeno dall’ultimo decennio del I sec. a.C. o dai primi anni successivi al cambiamento d’era157.

Si rappresenta che un esemplare di bollo THB compreso in CIL XV, 2905 recava un titulus pictus in rosso sul collo (CIL XV, 4657g) M. Utan(i) Hym(enaei), che ricorre anche su anfore con bollo BARBA (CIL XV, 3408c), nonché come marchio (?) in lettere cave entro cartiglio su un contenitore di forma imprecisata (CIL XV, 3546). Sebbene la formula onomastica dipinta sia nel complesso di dubbia interpretazione, in letteratura essa viene incidentalmente indicata come riferibile a un mercator158 le anfore di Basila e quelle di Barbarus, cui perterrebbe il bollo BARBA, avrebbero pertanto potuto essere veicolate dallo stesso M. Utanius Hymenaeus, fatto che deporrebbe, congiuntamente ad altri indizi, per una contestualità delle produzioni159. Come già rilevato, inoltre, si rinvengono anche altri tituli picti in comune tra le due produzioni, traccia, se non di altro, di un destino comune dei contenitori.

Luogo di produzione

La produzione anforaria di T. Helvius Basila si colloca in area medio-adriatica, in via d’ipotesi a Cupra Marittima, sul litorale a S di Fermo160. In località Montecantino di Cupra è stata infatti individuata una fornace ceramica nell’ambito della quale sarebbero stati rinvenuti alcuni frammenti bollati THB; tale dato, congiuntamente alla frequente attestazione del marchio sul territorio, indizierebbe una produzione in loco dei contenitori con tale bollo. La pubblicazione dei dati e dei reperti è tuttavia lacunosa e non vi è traccia di T. Helvius Basila o di suoi affini nell’epigrafia lapidaria locale161.

Al Piceno rimandano ad ogni modo l’esame macroscopico delle argille del nostro contesto e quello chimico e petrografico. Non è noto alcun legame di T. Helvius Basila con la regione. Su base epigrafica è stata tuttavia ipotizzata l’esistenza di rapporti parentali e matrimoniali della gens Helvia con altre famiglie titolari di proprietà e/o attività manifatturiere in ambito adriatico, come i Rubrii162 e i Visellii163.

Come già si accennava, inoltre, in un titulus pictus su un’anfora bollata THB dal Magdalensberg potrebbe essere menzionato il (vinum) kalab(rum), ovvero prodotto nella Calabria (Salento, Puglia meridionale). Tale titulus è stato messo in rapporto da D. Manacorda164 con il cippo funerario in pietra leccese di uno Zethus, servo di Basila. Rinvenuta a Galatina, in provincia di Lecce165, l’iscrizione potrebbe testimoniare l’esistenza di proprietà degli Helvii Basilae in quest’area in epoca tardo-repubblicana o primo-augustea, quando l’epigrafe pare collocarsi su basi paleografiche e linguistiche166. L’ipotesi che il vino salentino di Basila sia stato imbottigliato nei praedia picena di questi, dove, secondo D. Manacorda, sarebbe giunto su navires à dolia167, sembra al momento priva di riscontri.

Occorre inoltre ribadire che il titulus pictus kalab(rum) potrebbe essere stato apposto in occasione di un riutilizzo del contenitore e che l’espressione stessapotrebbe essere ambigua e riferirsi tanto al contenitore quanto al contenuto dell’anfora o ancora ad entrambi, come già rilevato per analoghi casi rappresentati nella documentazione papiracea dell’Egitto greco-romano168.

Con riguardo alle pur caute ipotesi di una produzione anforaria in ambito meridionale169, manca per il contenitore del Magdalensberg una descrizione dell’impasto170, che avrebbe forse consentito di discriminare tra un’eventuale produzione picena e una salentina. Si sottolinea che le analisi condotte sugli esemplari del Nuovo Mercato indirizzano verso l’area medio-adriatica; le analisi degli impasti dell’anfora bollata THB, rinvenuta negli scavi di via Croce Rossa a Milano, non offrono invece ulteriori spunti di riflessione, trovando generico riscontro con le argille dell’area situata tra il Piceno e la Puglia meridionale171. Recenti analisi chimiche su materiali adriatici bollati sembrerebbero corroborare l’ipotesi di provenienza medio-adriatica per i contenitori con marchio THB172.

Non sorprendono ad ogni modo la vastità degli interessi fondiari e la diversificazione degli investimenti, a garanzia della tenuta economica del patrimonio, già verificate per altre famiglie173. Sebbene non sia possibile stabilire quali fossero ruolo, attività e struttura produttiva di eventuali fondi salentini, l’ipotesi che gli Helvii Basilae avessero delle proprietà anche in area meridionale presenta alcuni elementi di forza. Da un lato occorre notare la rarità del cognomen Basila174; dall’altro è archeologicamente testimoniato il coinvolgimento della gens Helvia nella produzione e nel commercio di anfore e/o olio brindisini, dimostrato da rinvenimenti effettuati nella Hispania Citerior175. Si tratta tuttavia di C. Helvii, forse il medesimo ramo della famiglia implicato alla fine del I sec. a.C. nei traffici con l’Oriente. Si segnala infine che la già citata Helvia Procula doveva avere dei possedimenti in Italia meridionale, in particolare nell’area di Padula (SA), come testimoniato da un’iscrizione a carattere funerario176.

Sintesi

In sintesi, dovendosi ritenere plausibile lo scioglimento della sigla THB accreditato in letteratura, non si può stabilire in via definitiva se in essa sia effettivamente da riconoscere il T. Helvius Basila legato di Tiberio/Caligola o il padre di questi. Per ipotesi potrebbe esservi stata una successione tra i due e la produzione in questione potrebbe aver avuto una certa durata nel tempo.

Volendosi attenere alle testimonianze materiali, in considerazione della datazione di alcuni contesti di rinvenimento del bollo THB, rappresentati per lo più da bonifiche ben studiate o da livelli di discarica come nel caso del Nuovo Mercato Testaccio, difficilmente circoscrivibili da un punto di vista cronologico, le manifatture in questione dovrebbero essere state attive almeno dall’età augustea. L’inquadramento non è in contraddizione con le testimonianze di attività economico-produttive della gens Helvia e di un Basila in area salentina già in epoca tardo-repubblicana.

Qualora si accogliesse l’ipotesi in merito al valore datante del titulus del Magdalensberg, si dovrebbe presumere che l’attività sia proseguita fino all’epoca di Caligola / Claudio.

L’attività manifatturiera di T. Helvius Basila deve localizzarsi in area picena, sebbene la famiglia avesse con buona probabilità altre proprietà nel Meridione d’Italia e fosse titolare di interessi e rapporti, ben rappresentati nell’epigrafia atinate, anche nel Lazio meridionale.

16) SEX.I*[“VL”.SE“VER”]

Sex.Iul(ius) Sever(us)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4413, US 2677: SEX.I*[“VL”.SE“VER”]

posizione: orlo;

caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare; segno d’interpunzione cruciforme;

impasto: 10.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase ?

FIGURE: Fig. 40.5

MORFOLOGIA: gruppo IV

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (ottobre 2021)177

- Italia: Brescia, Padova, Verona178.

- Austria: Magdalensberg.

- Tunisia: Cartagine.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Sono noti più Iulii Severi179, tra cui un Sextus di rango senatorio180, la cui cronologia (console nel 127 d.C.) non consente un’identificazione con il personaggio che bolla le anfore adriatiche in esame, attestate in contesti compresi tra l’età augustea e il 45 d.C.

Il cognome latino risulta molto diffuso ed è attestato di conseguenza anche tra schiavi e liberti, sebbene non con una media particolarmente significativa181.

Si segnala infine che diversi esponenti della gens Iulia, tra cui, con il prenome Sextus, un Sex. Iul(—) Orp(—), probabilmente Sex. Iul(ius) Orp(haeus), e un Sex. Iulius Aequanius Lautus (cfr. infra, pp. 218-219), bollano anfore di produzione adriatica.

Con riguardo alla provenienza182, si è postulata un’origine medio-adriatica dei contenitori che recano questo bollo, in considerazione delle caratteristiche morfologiche delle anfore e della geografia distributiva di esse; inoltre nella regione la produzione olearia era associata a quella vinaria ed erano fabbricate sia Dressel 6A che 6B per l’invasamento e il trasporto. A Verona, in effetti, il marchio risulta attestato sul secondo tipo di contenitore.

17) D.L.F*[.PRI]

D. L(—) F(—) Pri(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

I due esemplari di questo marchio si presentano sul collo (sp. 1,5 – 1,6 cm) in lettere cave entro doppio cartiglio rettangolare con segni d’interpunzione circolari:

- inv. 2633, US 351: D.L*[.F.PRI], impasto 7;

- inv. 3431, US 3203: D.L.F*[.PRI], impasto 3.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato; settore W, fase horreum imperiale

FIGURE: Fig. 40.6-7

MORFOLOGIA: non desumibile dal reperto del Nuovo Mercato Testaccio.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (ottobre 2021).

- Turchia: Efeso183.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Il reperto efesino consente l’integrazione del bollo del Nuovo Mercato Testaccio.

Nella sigla può forse intravvedersi una formula ridotta alle sole iniziali dei tria nomina, seguita da un secondo elemento onomastico, un cognomen o un nome unico abbreviato184.

18) ]L*OIEN / ]FID

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4402, US 2534: ]L*OIEN / ]FID.

posizione: spalla;

caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio;

impasto 2.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum

FIGURE: Fig. 48.8

MORFOLOGIA: non determinabile sulla base dell’esemplare del Nuovo Mercato Testaccio

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Ad oggi (ottobre 2021) non sono stati individuati confronti puntuali.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Il bollo contiene con buona probabilità una formula onomastica; la frammentarietà del reperto e l’andamento della frattura non consentono di valutare la consistenza della lacuna iniziale del marchio. Alla prima riga si potrebbe leggere il gentilizio Loienus, che, sebbene non presente nei repertori onomastici185, è attestato in un’epigrafe urbana datata alla prima metà del I sec.186; seguirebbe un cognomen integrabile a mero titolo esemplificativo in Aufidus187 oppure in Fidelis o Fidus188.

Si segnalano, ad ogni buon conto, anche alcuni bolli anforari su Dressel 6A, attribuiti a un esponente della gens Aufidia, M. Aufidius Scaeva, che compare su una delle monete coniate nel 37-36 a.C., al tempo della guerra contro Sesto Pompeo, dalla zecca militare di Ottaviano nella base navale di Lipara; la gens è altresì coinvolta nella fabbricazione di materiale laterizio sia in ambito alto che medio-adriatico189. A titolo informativo si aggiunge inoltre un bollo F*IDI da Cartagine apposto su contenitore di tipologia imprecisata190. L’integrazione della seconda riga del bollo del Nuovo Mercato con il gentilizio Aufidius191 pare possibile anche se non certa192. Se si segue lo schema di alcuni marchi di Aufidius Scaeva (SC“AE”“VAE”“AVF”IDI), alla prima riga potrebbe trovarsi un cognomen.

19) C*M*CALAI*S*

C. M(—) Calais

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4418, US 1689

posizione: spalla;

caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio;

impasto 6.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase medio o tardo-imperiale horreum

FIGURE: Fig. 40.8

MORFOLOGIA: non determinabile sulla base dei reperti del Nuovo Mercato

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (ottobre 2021)

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Il bollo contiene una formula onomastica nella quale il cognomen è rappresentato da un grecanico di connotazione servile, Calais, le cui attestazioni si concentrano nel I secolo196.

20) [L.]N*.F

L. N(—) F(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4366, US 131: [L.]N*.F

posizione: spalla;

caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio; segni d’interpunzione quadrangolari;

impasto 10.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, età moderna (fase orti e vigne rinascimentali)

FIGURE: Fig. 40.9

MORFOLOGIA: non determinabile sulla base dell’esemplare del Nuovo Mercato.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (ottobre 2021)

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

In letteratura202 viene proposto lo scioglimento della sigla nella formula onomastica L. n(umerius) F(elix)203. L’epigrafia anforaria restituisce i bolli su Dressel 6A (e forse Lamboglia 2) di un Numerius, il cui prenome è però Quintus204.

È d’obbligo pertanto segnalare anche il bollo NVMISIAELF/FIRMILLAE – Numisiae L(ucii) f(iliae) Firmillae – attestato sia a Modena, in più esemplari206. Il bollo, di età giulio-claudia, è attribuito, sulla base di spunti prosopografici e toponomastici, a una produzione anforaria emiliana.

Ben nota è l’attività manifatturiera dei Numisii207: ci si riferisce in particolare al celebre manufatto – forse una tegola mammata – conservato nel Museo Archeologico di Cesena su cui compare, incisa prima della cottura, l’espressione L. Numisi / C. Comici / [[ -c. 6-]] / [[c. 4/5]] / figulos / bonos. Di provenienza incerta, ma probabilmente da attribuire all’agro cesenate, un comprensorio dipendente in antico da Ariminum, il reperto si data al II – I sec. a.C. per le caratteristiche paleografiche. Il gentilizio Numisius, di origine etrusca, ben attestato in Italia, risulta testimoniato nella Regio VIII a Modena, Ravenna, Forlì e Cesena; degno di nota è inoltre il rinvenimento a Concordia (VE) dell’iscrizione sepolcrale, riferibile alla prima metà del I sec. d.C., di L. Numisius C. f., che fu aedilis a Forum Cornelii, ossia nell’attuale Imola (BO)208. Da ultimo si segnala la menzione, nella Tabula alimentaria di Veleia, di un fundus Numisianus, ubicato nel distretto Erculanio dell’agro piacentino209.

La formula onomastica di Numisia Firmilla risulta assonante con il bollo L.N.F; sebbene manchi un riscontro prosopografico, si potrebbe vedere nella donna l’erede della produzione anforaria paterna, attribuibile ad un L. Numisius Firmus (?), la cui ascendenza verrebbe sottolineata, al pari di quanto avviene nei bolli di Rubria, figlia di Barbarus (cfr. infra, pp. 197-199)210. La cronologia dei confronti individuati non è incompatibile con questa ipotesi. La suggestione, per ora priva di riscontri, è da approfondire con riguardo a morfologia e impasto dei contenitori.

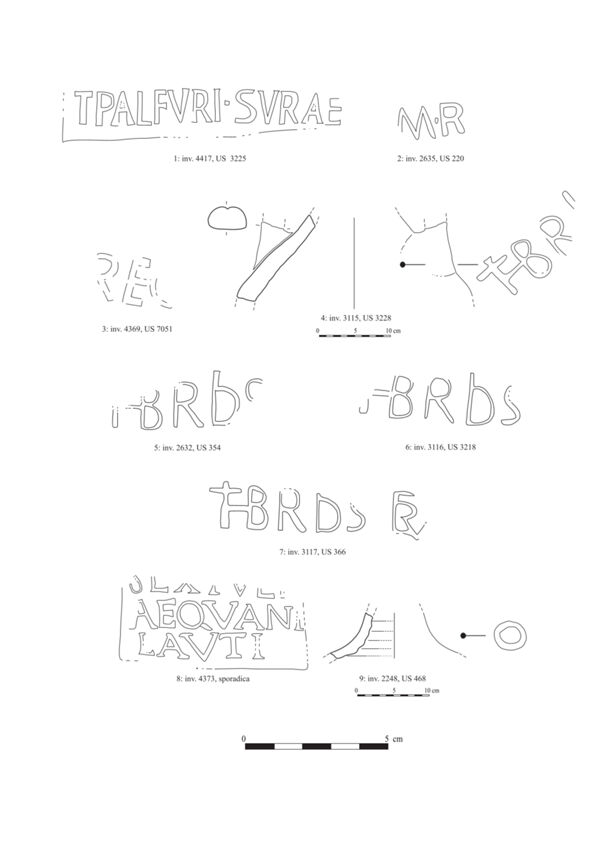

21) Q.NINNI / SECVNDI211

Q. Ninni Secundi

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4416, US 2676: Q.NINNI / SECVNDI

posizione: collo;

caratteristiche: lettere cave entro doppio cartiglio rettangolare;

impasto 2.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase ?

FIGURE: Fig. 40.10

MORFOLOGIA: D6A, gruppo III (?) Cfr. inv. 3097.

ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (aprile 2024)212

- Italia: Aquileia (UD)213; Chiunsano (RO)214; Concordia Sagittaria (VE)215; Modena216; Roma217; fiume Saline (Abruzzo)218.

- Croazia: Museo di Nin219.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Il gentilizio Ninnius, talora in associazione con il prenome Quintus, è ben attestato in ambito italico, in particolare nella parte settentrionale del Samnium, benché dall’epigrafia lapidaria non sia noto alcun Q. Ninnius Secundus220. Proprio dall’area di confine tra Sannio e Piceno antichi, nei pressi delle figlinae dei Rubrii (vd. supra, pp. 145-153), proviene la tegola bollata da questo personaggio, indizio di una probabile attività manifatturiera in loco221.

Il cognomen latino Secundus è attestato sia tra individui di nascita libera che in ambiente servile e libertino222.

La cronologia della produzione pare sia da ricondurre almeno alla metà del I sec. d.C., vista la compresenza delle forme anforiche Dressel 6A e fondo piatto tra i confronti individuati per questo bollo.

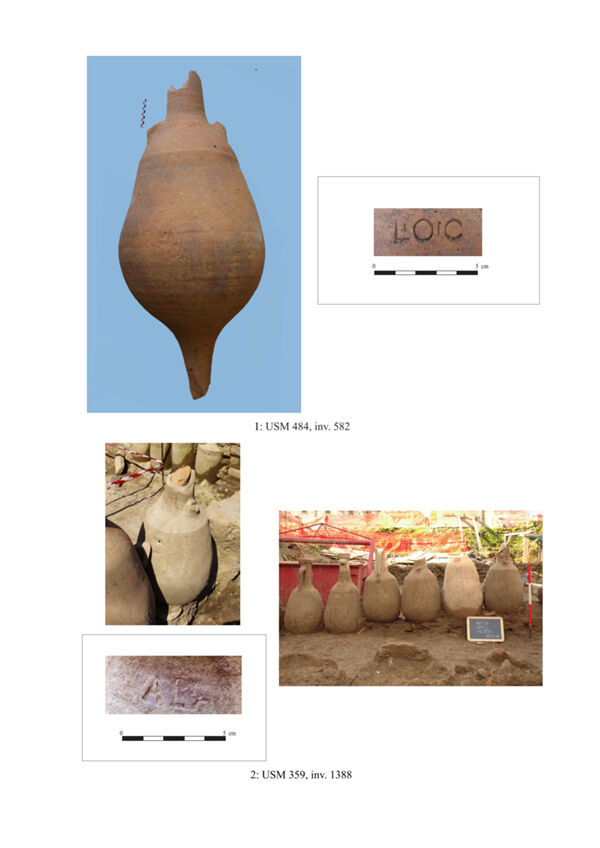

22) L.O.C223

L. O(—) C(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 582, US 484, anf. 9 (irreperibile): L.O.C

posizione: spalla;

caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio;

impasto 6.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a S del muro in reticolato

FIGURE: Fig. 46.1

MORFOLOGIA: non riscontrabile sugli esemplari del Nuovo Mercato Testaccio

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (ottobre 2021)

- Italia: Tortona224.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nella sigla si può scorgere l’abbreviazione di tria nomina, ridotti alle sole iniziali. Si segnala l’attestazione del bollo nella prima fase di discarica individuata presso il settore NE del Nuovo Mercato.

23) A.“PL”.A225

A. Pl(—) A(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 1388, US 359 (irreperibile): A“PL”A

posizione: spalla;

caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio;

impasto 2.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato

FIGURE: Fig. 46.2

MORFOLOGIA: non riscontrabile nel dettaglio dell’orlo sull’esemplare del Nuovo Mercato Testaccio; si rileva un corpo con carena pronunciata e non particolarmente slanciato (Lamb. 2/Dressel 6A?), tuttavia già tendente al piriforme. Gli esemplari di confronto, quando ascrivibili a un tipo, sono classificati come Dressel 6A, verso cui fa propendere la tipologia del bollo.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (ottobre 2021)

- Italia: Carlino (UD)226, Modena227, Padova228, Piacenza229, Parma230, Reggio Emilia231.

- Austria: Magdalensberg232.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nel bollo può scorgersi l’abbreviazione di una formula onomastica, costituita da tria nomina. In tal caso, nel nesso PL si debbono riconoscere le lettere iniziali del gentilizio233. Tra i diversi possibili scioglimenti, si segnalano Plotius234, che, frequentemente attestato nella Regio VII, si accompagna talvolta al prenome Aulus, e l’affine Plautius, anch’esso spesso associato ad Aulus, in specie nell’onomastica di personaggi di rango di epoca primo-imperiale235.

24) P.C.S*.D

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 1477, US 346: P.C.S*.D

posizione: collo;

caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare; segni d’interpunzione di varia foggia;

impasto 13.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato

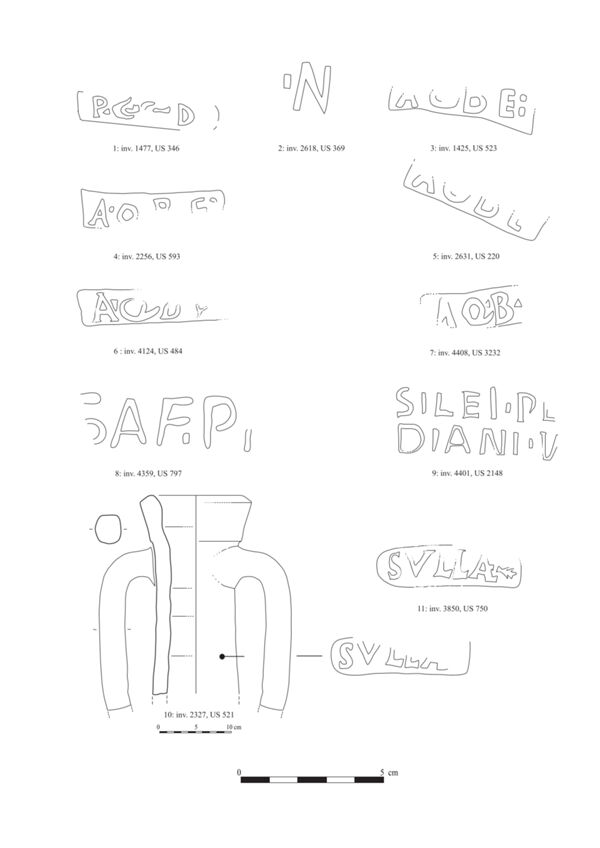

FIGURE: Fig. 47.1

MORFOLOGIA: non riscontrabile sugli esemplari del Nuovo Mercato Testaccio

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (ottobre 2021)

- Italia: Roma236.

NOTE

Al momento non è stato possibile formulare alcuna ipotesi di scioglimento per il bollo, contenente forse una formula onomastica con due gentilizi o due cognomi.

25) [A.R].N237

A. R(—) N(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 2618, US 369: [A.R].N

posizione: spalla;

caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio rettangolare; segni d’interpunzione quadrangolari;

impasto 4.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato

FIGURE: Fig. 47.2

MORFOLOGIA: non individuabile sulla base dei reperti del Nuovo Mercato Testaccio.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (ottobre 2021)

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nella sigla si può scorgere, in via d’ipotesi, l’abbreviazione di tria nomina, ridotti alle sole iniziali.

26) A.Q.BE**242

A. Q(—) Be(—)?

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

Tutti i bolli attestati sono impressi in obliquo e talora al contrario sul collo del relativo contenitore e presentano lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare. Il cattivo stato di conservazione, imputabile in parte a un’impressione poco accurata in origine, non consente di valutare pienamente le caratteristiche e le differenze tra i punzoni, che paiono almeno 2 se non 3. Si deve notare che i reperti inv. 1425 e 2256 presentano un signum costituito da due punti disposti in verticale alla fine del testo. Tale signum non è visibile nell’esemplare inv. 2631, US 220, ma ipotizzabile sulla base dello spazio che avanza nel cartiglio. I tre reperti appaiono poi accomunati dalle caratteristiche macroscopiche dell’impasto, afferente in tutti e tre i casi al gruppo 5, differenziandosi in tal modo dalle due restanti attestazioni del bollo (sottolineate nell’elenco), aventi caratteristiche proprie.

I segni d’interpunzione appaiono infatti marcatamente triangolari negli esemplari inv. 4124 (la cui ultima lettera risulta molto compromessa, forse per una cattiva impressione, e viene restituita solo per parallelo con le altre attestazioni) e inv. 4408, US 3232, in cui peraltro parrebbe non attestato, forse per la qualità della punzonatura, il punto tra la A e la Q, mentre ne figura un altro dopo la B. La disposizione dei punti, se non dovuta a difetti di conservazione, differenzierebbe tra loro i due ultimi punzoni, obbligando alla definizione di 3 gruppi.

La presenza di un segno d’interpunzione dopo la B, nel reperto inv. 4408, può far dubitare dello scioglimento in una formula onomastica del tipo A. Q(—) Be(—), benché la E non sia attestata in questo reperto e di difficile lettura nel bollo affine inv. 4124, US 484; si può forse supporre uno sviluppo diverso (diversa integrazione o presenza di signa) per questi ultimi due bolli, pur afferenti alla medesima produzione degli altri (non vi sono dati tecnici, morfologici o epigrafici certi per uno stralcio).

- inv. 1425, US 523: A*Q*BE (signum?), impasto 5;

- inv. 2256, US 593: A.Q*B*E* (signum?), impasto 5;

- inv. 2631, US 220: AQBE**, impasto 5;

- inv. 4124, US 484: A.QB*E*, impasto 3;

- inv. 4408, US 3232: AQ.B.[E], impasto 4.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I – II fase discarica a S del muro in reticolato e relativa obliterazione; settore W, fase pre-horreum.

FIGURE: Fig. 47.3-7

MORFOLOGIA: non determinabile sulla base degli esemplari del Nuovo Mercato Testaccio.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Non sono stati al momento (ottobre 2021) individuati confronti.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Nella sigla si può scorgere, in via d’ipotesi, l’abbreviazione di una formula onomastica, benché l’ipotesi di scioglimento sia gravata dai dubbi sulla lettura di alcuni esemplari.

27) RVBRI

Rubri

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 3093, US 1851:RVBRI

posizione: ansa;

caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, livelli costruzione horreum medio imperiale.

FIGURE: Fig. 4; 36.13

MORFOLOGIA: non rilevabile nel caso del Nuovo Mercato

ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Confronti individuati (agosto 2021)243[242]

Italia

Modena

RVBRI // C“AD”MI. Posizione: anse. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: Mongardi 2013, pp. 462-464; Mongardi 2018, pp. 87-90; p. 176, n. 71; p. 194, n. 106.

Note: il bollo proviene da un contesto di età giulio-claudia; al Nuovo Mercato non sono state rinvenute testimonianze di bolli C”AD”MI al genitivo, mentre è attestato il nominativo C”AD”MVS.

Crotone (controllo autoptico in data 26 agosto 2021 presso Museo Archeologico Nazionale)244.

RVBRI // C“AD”MI. Posizione: anse. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.

Bibliografia: https://www.progettomusas.eu/portfolio/anfora-dressel-6a/ (consultato in data 18.10.2023).

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Si rimanda alla discussione del bollo Barbarus (cfr. supra, pp. 145-153).

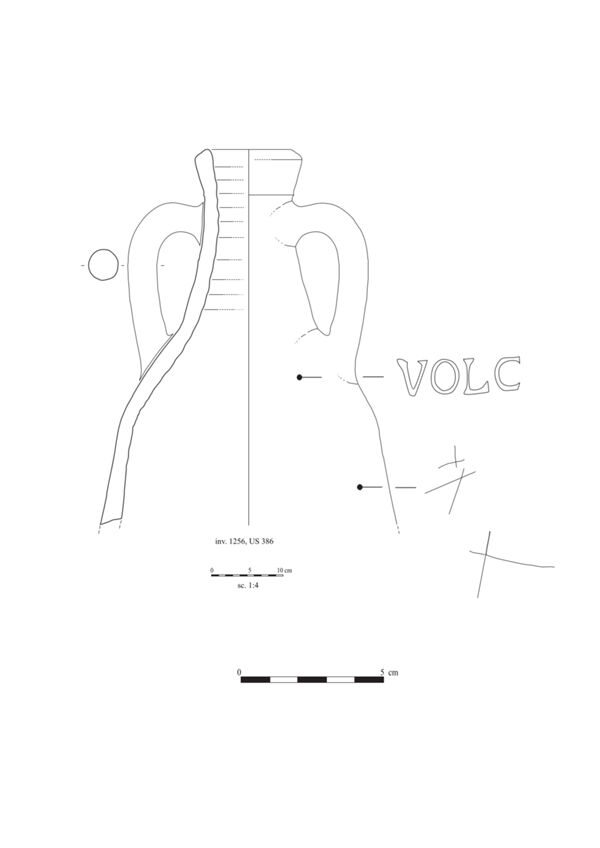

28) []CC.AVG*.II** / R*VBRIAE.PF.F. // “HD”

[ ] C. C(aesare) Aug(usto consule) II / Rubriae P(ublii) f(iliae) f(iglinae) // H(—) D(—)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 3097, US 722: a) []CC.AVG*.II**/R*VBRIAE.PF.F. // b) “HD”

posizione: collo e ansa;

caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare, bollo destrorso (a) e quadrangolare (b).

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a S del muro in reticolato.

FIGURE: Figg. 4; 13; 36.2

MORFOLOGIA: gruppo III? Cfr. inv. 4416

ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.

CONFRONTI E DIFFUSIONE

Ad oggi (ottobre 2021) non sono stati rilevati confronti per il marchio in esame245.

NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE

Per l’aspetto prosopografico si rimanda alla scheda relativa a P. Rubrio Barbaro (vd. supra, pp. 145-153), mentre in questa sede ci si concentra sulla prima riga del bollo che potrebbe contenere una datazione consolare (la prima parte è illeggibile e la seconda comunque mal conservata). Tale datazione, se corretta ne è l’interpretazione, si dovrebbe riferire al 39 d.C., anno del secondo consolato di C. Caesar, ovvero Caligola246; mancherebbe invece l’indicazione del collega nella carica247 o dovremmo immaginarla compendiata nella parte non conservata della riga, anteposta pertanto al nome dell’imperatore, fatto che crea qualche perplessità248. Nella prima parte della prima linea si integrerebbe più facilmente parte della titolatura di Caligola, quale l’abbreviazione imp(eratore); al momento vi si intravveddono, soprattutto in foto (Fig. 13), segni illeggibili. La manualistica indica che, nelle iscrizioni che nominano l’imperatore vivente, la datazione risulta dalla titolatura di questi249[.

Il reperto proviene da un allineamento di I fase del settore NE (USM 722), di cui rappresentava una zeppa; dal punto di vista cronologico la datazione consolare si inserirebbe molto coerentemente nel contesto: la prima fase della discarica, con l’impianto degli allineamenti, si data a partire almeno dall’età tiberiana, mentre gli scarichi sarebbero durati almeno sino a quella neroniana, quando il contesto avrebbe conosciuto una consistente ristrutturazione. Questo secondo impianto, con sempre nuovi scarichi e apporti di materiale, si sarebbe protratto sino ad epoca traianea, per poi essere obliterato in funzione di una nuova costruzione. In tale quadro il frammento anforario con supposto bollo consolare potrebbe essere tanto pertinente al primo allestimento, la cui cronologia dovrebbe pertanto scendere leggermente, quanto piuttosto ad un risarcimento di poco successivo dell’allineamento. Tali interventi dovevano avvenire nell’ambito della manutenzione dei recinti, funzionali a contenere scarichi molto consistenti, i quali portarono, nel giro di pochi anni, ad una necessaria e radicale risistemazione dell’area, con l’allestimento di nuovi allineamenti.

La cronologia del bollo, se corretta fosse l’interpretazione della prima riga, sarebbe peraltro coerente anche con quella della domina, il cui nome compare alla seconda riga (Rubria, figlia di Barbarus su cui cfr. supra, pp. 145-153).

Altra questione è il significato del bollo anforario. Doppi bolli con “marchio di fabbrica” , ovvero bollo usuale, da una parte e datazione consolare (riferibile in genere alla media età augustea) dall’altra sono stati precedentemente segnalati su anfore Dressel 6A250. La letteratura archeologica li considera indicazioni aggiuntive, apposte per interpretazione estensiva di una qualche norma o prassi consolidata riguardante i laterizi ad altri manufatti, quali anfore o dolia, per controllarne la produzione e/o il commercio oppure per certificarne qualità, metrologia o stagionatura251. L’ipotesi alternativa è che questi bolli fossero applicati al fine di segnalare un contenuto particolarmente pregiato, meritevole di invecchiamento, in contenitori appositamente commissionati alla figlina, già predisposti con la data dell’imbottigliamento252.

Da una parte il coinvolgimento di Rubria nella produzione laterizia253 potrebbe costituire un indizio a favore della prima tesi esposta; dall’altra preme sottolineare che il nostro caso si differenzierebbe dagli altri nella misura in cui la supposta datazione consolare non rappresenterebbe un’indicazione aggiuntiva, apposta per il tramite di un secondo bollo sul contenitore da trasporto, ma farebbe parte integrante del marchio, essendo peraltro trascritta alla prima riga in caratteri leggermente più grandi. Il bollo, se corretta ne fosse la lettura, conterrebbe pertanto una precisa indicazione cronologica, di cui ci sfugge il significato, seguita dall’onomastica della domina, Rubria254, la quale potrebbe forse rivendicare, attraverso la filiazione la propria caratura, nonché la tradizione che la famiglia d’origine vantava nell’attività produttiva di cui era erede255.

Le informazioni si moltiplicano, tenendo in conto che il contenitore del Nuovo Mercato ha un secondo bollo sull’ansa con la sigla HD, forse l’abbreviazione di una formula onomastica bimembre, riferibile, come nella tradizione dell’industria laterizia, ma del resto anche di una parte della produzione anforaria adriatica, all’officinator o al conductor della figlina: se l’ipotesi coglie nel segno bisogna evidenziare l’appartenenza di questa figura a una gens diversa dalla Rubria256.

29) SaF.PI*[C]257

Saf(inia) Pic(ens) o Pic(entina)

ELENCO ATTESTAZIONI NMT

- inv. 4359, US 797: SaF.PI*[C]

posizione: collo;

caratteristiche: lettere cave senza cartiglio; segno d’interpunzione rettangolare;

impasto 3.

FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica.

FIGURE: Fig. 47.8