I dati

Gli impasti

Sin dalle origini della produzione1, gli impasti delle anfore adriatiche risultano molto differenziati rispetto a contenitori di diversa fabbrica: essi appaiono per lo più di colore beige, ma anche arancio, giallo o rosa e si presentano in genere compatti in frattura e polverosi in superficie, contraddistinguendosi per la presenza di noduli o filamenti rossi o marroni, attribuiti normalmente a chamotte e risultati, nel caso delle anfore greco-italiche di Cattolica (RN), sottopostile ad analisi ottica con microscopio polarizzante, il risultato di un amalgama non omogeneo di argille differenti2. Accanto a queste peculiarità, spesso compaiono piccoli inclusi, più o meno brillanti, e vacuoli, ben visibili in frattura e talvolta in superficie, dove possono assumere l’aspetto di crateri, mentre talora si nota un leggero ingobbio.

Prima di un’analisi composizionale più specifica (cfr. infra, pp. 237-250, cui si rimanda per un’effettiva caratterizzazione degli impasti) e a partire dal solo esame autoptico, nel caso delle anfore adriatiche del Nuovo Mercato Testaccio sono stati individuati gli impasti descritti più oltre. Come già rilevato in precedenti studi3, anche in questa sede si è confermata la sostanziale genericità di tali impasti, ben caratterizzati rispetto ad altre produzioni, ma scarsamente differenziati tra loro a livello macroscopico: le differenze individuate possono essere ricondotte alla costitutiva artigianalità dei processi di cottura, alla naturale variabilità dell’argilla, al fatto che il prelievo del campione non è sempre stato effettuato nella stessa parte dei manufatti e, soltanto in ultima istanza, all’attività produttiva di officine diverse.

I campioni citati sono stati usati per confronto nel corso del lavoro di schedatura, qualificandosi per l’esemplarità e presentando tutte le caratteristiche codificate per ciascun impasto4.

Lamboglia 2, Lamboglia 2 / Dressel 6A e Dressel 6A

IMPASTO 1 (campione inv. 2864 US 429)

Giallo pallido (2.5Y 8/4), fine, duro, con superficie di frattura regolare e frequenti vacuoli molto piccoli di forma sub circolare o allungata, mostra inclusi neri e bianchi di piccole dimensioni, talvolta piccolissimi e rari nodulini di chamotte (?) o striature. Episodicamente inoltre è presente un leggero ingobbio.

IMPASTO 2 (campioni invv. 3009 US 937, 3741 US 962)

Giallo in varie declinazioni (10YR 8/6 – 7.5YR 7/6) – a volte con sfumature di rosso o di rosa nello spessore della parete –, fine, compatto e morbido, con superficie di frattura non sempre regolare, presenta vacuoli di varie dimensioni, di forma sub circolare e oblunga, e inclusi di chamotte (?), talvolta molto scuri, da minuti a molto grandi, circolari e occasionalmente filamentosi, in superficie e soprattutto in frattura. Si individuano inoltre inclusi bianchi, per lo più non visibili senza lente di ingrandimento e solo sporadicamente grandi, mentre talora sono presenti anche inclusi brillanti. Talvolta il corpo ceramico reca un leggero ingobbio o, raramente, crateri in parete esterna. Sporadica è stata la rilevazione di calcinelli in superficie o di una particolare compattezza del campione. Insieme al seguente, con 700 reperti ca., è l’impasto più rappresentato nei ritrovamenti (NR) e, come si vedrà anche sul NMI, calcolato con metodo 2 (cfr. infra, pp. 131-134).

IMPASTO 3 (campioni invv. 2269 US 589, 2836 US 312, 4410 US 981)

Generalmente beige (7.5YR 6/4) o nocciola (7.5YR 6/6), talvolta tendente al rosso verso l’interno, molto depurato, compatto e morbido, polveroso al tatto, con superficie di frattura regolare e tessitura molto fine; presenta vacuoli di piccole dimensioni, e piccoli inclusi brillanti5 e di chamotte (?). Rare sono le inclusioni di malacofauna o microfossili. Talvolta la superficie risulta ingobbiata o caratterizzata da crateri; talaltra pur non essendo visibili ad occhio nudo piccoli inclusi bianchi, si presentano grossi e isolati inclusi calcarei e/o calcinelli in superficie. Insieme al precedente, con 700 reperti ca., è l’impasto più rappresentato nei ritrovamenti (NR) e, come si vedrà anche sul NMI, calcolato con metodo 2 (cfr. infra, pp. 131-134).

IMPASTO 4 (campione inv. 3020 US 523)

Beige (7.5YR 6/4), leggermente granuloso, morbido, polveroso e ruvido al tatto, con superficie di frattura abbastanza regolare, presenta vacuoli di varie dimensioni da piccoli a grandi, circolari e soprattutto allungati, e inclusi di mica bianca, talvolta molto frequenti; ricorre inoltre la chamotte (?), anche in grossi grani, talvolta allungati e sfilacciati, nonché piccoli inclusi bianchi e talora neri. In superficie sono talvolta visibili crateri e/o noduli di chamotte (?). Rare sono le inclusioni di malacofauna o microfossili visibili ad occhio nudo, la cui presenza è confermata, come si vedrà, dalle analisi petrografiche (cfr. infra, pp. 237-250, es. inv. 2626 US 245).

IMPASTO 5 (campione inv. 2953 US 220)

Beige (7.5YR 6/4), leggermente granuloso, morbido, ruvido al tatto, con superficie di frattura abbastanza regolare, mostra vacuoli di piccole e medie dimensioni, inclusi bianchi, neri e di chamotte (?) soprattutto circolari, ma anche allungati e sfilacciati, sempre ben visibili anche senza lente di ingrandimento; occasionalmente presenta, per lo più in superficie, inclusioni brillanti6 e chamotte (?) più abbondante. L’esterno dei contenitori con questo impasto è talvolta ingobbiato.

IMPASTO 6 (campione inv. 1253 US 386)

Rosso (2.5YR 5/6), depurato, compatto, molto polveroso al tatto, con superficie di frattura regolare e tessitura fine, reca piccoli vacuoli sia circolari che allungati, inclusi di mica bruna e di chamotte (?) di piccole, medie e grandi dimensioni, nonché piccoli inclusi bianchi. La superficie del vaso che presenta questo impasto può essere ingobbiata e avere calcinelli, crateri e/o noduli; talvolta, inoltre, essa risulta deteriorata tendendo a sfaldarsi. Occasionalmente si è rilevata la presenza di inclusi grigi.

IMPASTO 7 (campione inv. 321 US 220)

Marroncino all’interno (5YR 6/4) schiarito verso la superficie, leggermente granuloso, morbido, polveroso al tatto, con superficie di frattura irregolare, presenta piccoli inclusi brillanti7, di chamotte (?) di forma circolare di piccole e medie dimensioni, nonché inclusioni bianche, ben visibili, e nere. Inoltre si rilevano vacuoli di forma sia circolare che allungata da piccoli a grandi. La superficie presenta in alcuni esemplari un ingobbio, in altri crateri anche grandi.

IMPASTO 8 (campione inv. 2942 US 220)

Arancio all’interno (5YR 6/6) e tendente al rosso chiaro (2.5YR 6/6) verso la superficie, oppure di colore uniforme, granuloso fine, depurato, abbastanza compatto e duro, polveroso al tatto, con superficie di frattura regolare, presenta frequenti inclusi bianchi e in subordine inclusi di chamotte (?) e brillanti8, nonché vacuoli sia allungati che circolari. La superficie risulta talvolta ingobbiata e lucida. Occasionalmente si è rilevata nell’impasto la presenza di inclusi neri.

IMPASTO 9 (campione inv. 344 US 169)

Rosso chiaro all’interno (2.5YR 6/6) tendente al rosa verso la superficie (5YR 7/4), molto depurato, compatto e duro, con superficie di frattura molto regolare; presenta inclusi minutissimi brillanti e di chamotte (?), nonché vacuoli sub circolari molto piccoli e radi. Risulta molto fine, ma non dissimile dal 3 per aspetto macroscopico.

IMPASTO 10 (campione inv. 325 US 220)

Rosa (7.5YR 7/4), depurato, sabbioso e mediamente duro, polveroso al tatto, con superficie di frattura regolare, presenta vacuoli piccoli di forma sub circolare e vacuoli allungati grandi, talvolta coincidenti con laminazioni più chiare, dovute forse a una diversa cassazione dei materiali9; ricorrono inoltre inclusi neri, brillanti e di chamotte (?) di piccole e medie dimensioni. Occasionalmente si è rilevata la presenza di piccoli inclusi bianchi.

IMPASTO 12 (campione inv. 2982 bis US 220)

Giallo pallido (10 YR 8/4), depurato, compatto e duro, liscio al tatto con superficie di frattura regolare, può presentare vacuoli di medie dimensioni di forma subcircolare e allungata, visibili senza lente di ingrandimento, nonché rari inclusi brillanti e di chamotte (?). È attestato soprattutto nei contenitori adriatici ascrivibili al tipo Dressel 2-4.

IMPASTO 13 (campioni invv. 2028 US 523, 3102 US 3215)

Nocciola (7.5YR 6/6), depurato, a tessitura fine, compatto e morbido, polveroso al tatto, a frattura molto regolare, con inclusi brillanti e soprattutto bianchi piccoli, medi e grandi, talvolta ben visibili anche in superficie e vacuoli di piccole e medie dimensioni. Occasionalmente si rilevano crateri in superficie, chamotte (?) e microfossili o malacofauna, la cui presenza è confermata dalle analisi archeometriche (es. invv. 3101 US 452, 3102 US 3215, 3104 US 452; cfr. infra, pp. 237-250). È talvolta presente un leggero ingobbio.

IMPASTO 14 (campione inv. 1706 US 448)

Beige tendente al rosa (5YR 7/4), depurato, compatto e morbido, polveroso al tatto, con superficie di frattura rugosa, presenta piccoli inclusi bianchi e neri, frequenti inclusi brillanti10 e di chamotte (?) di piccole e medie dimensioni, talvolta filamentosi11; ricorrono inoltre vacuoli di forma circolare e allungata di dimensioni da piccole a medie. Sono occasionalmente visibili crateri e chamotte (?) in superficie o un leggero ingobbio.

IMPASTO 17 (campione inv. 2700 US 981)

Rosso chiaro (2.5YR 6/6), leggermente granuloso, con superficie di frattura irregolare, presenta abbondanti inclusi bianchi (quarzo?), piccoli inclusi neri e grandi inclusi di chamotte (?), nonché vacuoli di forma subcircolare e allungata.

IMPASTO 37 (campione inv. 3998 US 722)

Arancio (5YR 6/6) si caratterizza per la presenza di vacuoli grandi e piccoli, di forma sub circolare e allungata, in superficie e soprattutto in frattura; gli inclusi rappresentati sono neri e più raramente bianchi e brillanti; l’aspetto macroscopico superficiale è assimilabile all’impasto 19, attestato nel tipo Dressel 2-4.

Dressel 2-4

IMPASTO 2 (campione inv. 1866 US 521)

Giallo pallido (10YR 8/4), fine, compatto e morbido, presenta vacuoli molto piccoli, di forma sub circolare ed oblunga e inclusi di chamotte (?) circolari e occasionalmente filamentosi; si individuano inclusi bianchi (da piccoli a medi) e brillanti.

IMPASTO 12 (campione inv. 2982 bis US 220)

Giallo pallido (10YR 8/4), depurato, compatto e duro, liscio al tatto con superficie di frattura regolare, può presentare vacuoli di medie dimensioni di forma subcircolare e allungata, visibili senza lente di ingrandimento, nonché rari inclusi brillanti e di chamotte (?). L’impasto ricorre anche nel tipo Dressel 6A.

IMPASTO 18 (campione inv. 2951 bis US 220)

Giallo pallido (2.5Y 8/3), leggermente granuloso, compatto e duro, con superficie di frattura abbastanza regolare ma ruvida, e vacuoli di forma sub circolare; presenta inclusi neri e bianchi di piccole dimensioni, occasionalmente inclusi brillanti, con buona probabilità rappresentati da mica bruna.

IMPASTO 19 (campione inv. 2971 bis US 220)

Nocciola (7.5YR 6/6) o beige (7.5YR 6/4), fine, compatto e morbido, polveroso al tatto, con superficie di frattura abbastanza regolare, presenta vacuoli di piccole dimensioni, soprattutto allungati (che in superficie assumono tuttavia l’aspetto di crateri), piccoli e frequenti inclusi bianchi, neri, brillanti (probabilmente mica bruna) e di chamotte (?). Risulta talvolta presente un leggero ingobbio superficiale.

IMPASTO 30 (campione inv. 3046 US 523)

Giallo pallido (10YR 8/4), fine, compatto, polveroso al tatto, con vacuoli di piccole dimensioni di forma subcircolare e soprattutto allungata, inclusi brillanti e rari e piccoli inclusi sia di chamotte (?) di forma circolare che bianchi.

Anfore a fondo piatto

IMPASTO 26 (campione inv. 2826 US 511)

Da arancio (7.5YR 7/8) in superficie a rosa (7.5YR 8/4) verso l’interno, fine, compatto e duro, con superficie di frattura regolare, presenta piccoli inclusi bianchi e neri; ricorrono inoltre piccoli vacuoli di forma allungata e circolare (questi ultimi visibili con la lente), mentre occasionalmente si presentano inclusi brillanti.

IMPASTO 28 (campione inv. 2916 US 220)

Nocciola (7.5YR 6/6), granuloso, con inclusi micacei, bianchi, neri e di chamotte (?) e piccolissimi vacuoli di forma circolare e allungata.

IMPASTO 29 (campione inv. 4373, sporadica)

Marroncino (10YR 6/4), fine, compatto e duro, con vacuoli di forma sub circolare e inclusi bianchi, neri e di chamotte (?) ben visibili senza lente. La superficie risulta talvolta ingobbiata.

IMPASTO 35 (campione inv. 3473 US 563)

Giallo (10YR 7/6) compatto e duro, con rari e piccolissimi vacuoli sub circolari, rari e piccoli inclusi bianchi o di chamotte (?); ancor più rari sono gli inclusi grigi e quelli brillanti. Il contenitore presenta un ingobbio giallo. La pertinenza ad area adriatica (per lo meno medio-adriatica) è dubbia sulla base delle analisi petrografiche, ma tuttavia possibile sulla base di quelle chimiche (cfr. infra, pp. 237-250).

Ovoidali

IMPASTO 11 (campione inv. 269 + 431 US 220 + inv. 2094 US 523)

Nocciola (7.5YR 6/6), fine, depurato, compatto e duro, liscio al tatto, con superficie di frattura regolare; presenta vacuoli di forma subcircolare e allungati, piccolissimi inclusi di mica e piccoli inclusi bianchi. Talora sulla superficie compare un leggero ingobbio.

IMPASTO 20 (campione inv. 268 US 220)

Nocciola chiaro (7.5YR 7/6), fine, compatto, scabro, con superficie di frattura abbastanza regolare, presenta vacuoli di forma subcircolare e allungati da piccoli a grandi, piccoli inclusi neri, bianchi, di mica bruna e di chamotte (?), circolari e talvolta filamentosi.

IMPASTO 21 (campione inv. 2943 US 220)

Giallo pallido (10YR 8/3), granuloso fine e duro, ruvido al tatto, presenta inclusi piccolissimi neri, brillanti (probabilmente mica bruna) e di chamotte (?) e rari vacuoli di forma subcircolare o allungati. L’aspetto macroscopico è prossimo a quello dell’impasto 23, attestato per le Dressel 6B.

IMPASTO 22 (campione inv. 2983 US 220)

Beige (7.5YR 6/4), molto depurato, compatto e morbido, polveroso al tatto, con superficie di frattura regolare e tessitura molto fine, presenta vacuoli di forma allungata e raramente sub circolare, piccoli inclusi bianchi, di chamotte (?) e brillanti, nonché rara malacofauna. Il corpo ceramico risulta talvolta ingobbiato. Attestato anche tra le Dressel 6B.

Ovoidali brindisine

IMPASTO 38 (campione inv. 4403 US 6012)

Da nocciola chiaro (7.5YR 7/6) a rosso chiaro (2.5YR 6/6), granuloso fine, con vacuoli sia circolari piccoli che allungati grandi, presenta frequenti inclusi bianchi e noduli rossi in entrambi i casi minuti; la superficie è ingobbiata. Si intravvedono inoltre laminazioni chiare in sezione, dovute forse a una diversa cassazione del materiale; in anfore assimilabili alle produzioni brindisine12 si notano inoltre striature rosse13 o inclusi brillanti14.

Dressel 6B

IMPASTO 22 (campione inv. 2983 US 220)

Beige (7.5YR 6/4), molto depurato, compatto e morbido, polveroso al tatto, con superficie di frattura regolare e tessitura molto fine, presenta vacuoli di forma allungata e raramente sub circolare, piccoli inclusi bianchi, di chamotte (?) e brillanti, nonché rara malacofauna. Il corpo ceramico risulta talvolta ingobbiato. Attestato anche tra le ovoidali.

IMPASTO 23 (campione inv. 258 US 220)

Giallo pallido (10YR 8/4), granuloso fine e duro, con piccoli vacuoli di forma sub circolare o allungata, presenta inclusi neri, bianchi e di chamotte (?) di piccole dimensioni; solo occasionalmente i vacuoli assumono in frattura le dimensioni di crateri e sono riscontrabili rarissimi e piccolissimi inclusi brillanti15. L’aspetto macroscopico è prossimo a quello dell’impasto 21, attestato per le ovoidali.

IMPASTO 24 (campione inv. 326 US 220)

Arancio (5YR 6/6), fine, duro, ricco di inclusioni – chamotte (?), piccoli inclusi bianchi e neri – con superficie di frattura regolare, ruvido al tatto, presenta vacuoli circolari di piccole dimensioni e vacuoli allungati più grandi.

IMPASTO 25 (campione inv. 503 US 220)

Da giallo pallido (10YR 8/4) a rosa (7.5YR 7/4), fine, compatto e duro, con vacuoli da subcircolari ad allungati, presenta inclusi sia di chamotte (?) che bianchi e neri.

IMPASTO 32 (campione inv. 2858 US 185)

Beige (7.5YR 6/4), leggermente granuloso, morbido, polveroso al tatto, con superficie di frattura abbastanza regolare; presenta vacuoli di medie dimensioni, inclusi bianchi e neri e frequenti inclusi di chamotte (?) circolari. Talvolta la superficie risulta ingobbiata e nell’impasto si rileva la presenza di inclusi brillanti, probabilmente micacei.

IMPASTO 36 (campione inv. 790 US 674)

Rosso chiaro (2.5 YR 6/8), fine, compatto, presenta piccoli e frequenti inclusi bianchi, ben visibili ad occhio nudo, e più rari, ma più grandi inclusi neri e grigi, inoltre chamotte (?) in piccoli grani e rari vacuoli sub circolari ma più frequentemente allungati. Forse assimilabile alle produzioni istriane16.

Dati morfologici

Nel presente lavoro solo alcuni spunti sono stati sviluppati per quanto riguarda la tipologia17, a causa dei limiti intrinseci nella documentazione archeologica raccolta.

In effetti si deve rilevare che:

- i dati morfologici raccolti sono parziali; non è stato infatti possibile, in sede di classificazione, utilizzare un parametro importante come la forma del corpo dei contenitori ceramici, poiché esso non è sistematicamente associabile ai dati relativi agli orli, a causa dello stato di rinvenimento e conservazione delle anfore18;

- la stratigrafia esaminata, per la residualità e soprattutto per il rimescolamento dei materiali, non consente di utilizzare, ai fini di una definitiva organizzazione tipologica dei reperti adriatici, un criterio importante quale quello cronologico.

Analisi morfologica dei reperti

Tali fattori inducono a parlare di “forme”, “caratteristiche formali” o “conformazioni”, all’interno dei tipi già noti e riconosciuti (Lamboglia 2, Lamboglia 2 / Dressel 6A, Dressel 6A e anfore a fondo piatto, per i contenitori vinari; ovoidali, ovoidali brindisine e Dressel 6B per quelli oleari), più che di veri e propri sottotipi.

Il disegno delle forme di orlo e/o di fondo individuate al Nuovo Mercato Testaccio è stato eseguito a partire dall’esemplare rappresentativo maggiormente conservato e/o leggibile. La numerazione di tali forme non è indicativa di una seriazione crono-tipologica e anzi include progressivamente sia contenitori vinari che oleari.

Gli orli sono stati descritti sinteticamente nelle tabelle seguenti, assommando le caratteristiche comuni e salienti, al di là delle piccole differenze presenti in ciascun esemplare disegnato e verificabili nelle tavole; le anse invece sono state trattate soltanto se hanno un aspetto caratterizzante ricorrente.

I fondi infine sono stati descritti a parte, associandoli ai tipi relativi. Si segnala che i contenitori con fondo piatto e anse a nastro non sono attestati da frammenti di orlo, ma da alcuni fondi (NMT_AAD Fondo 6) e resti frammentari di anse e pareti bollate. Sono stati trattati inoltre anche alcuni opercula pertinenti ad anfore Dressel 6A.

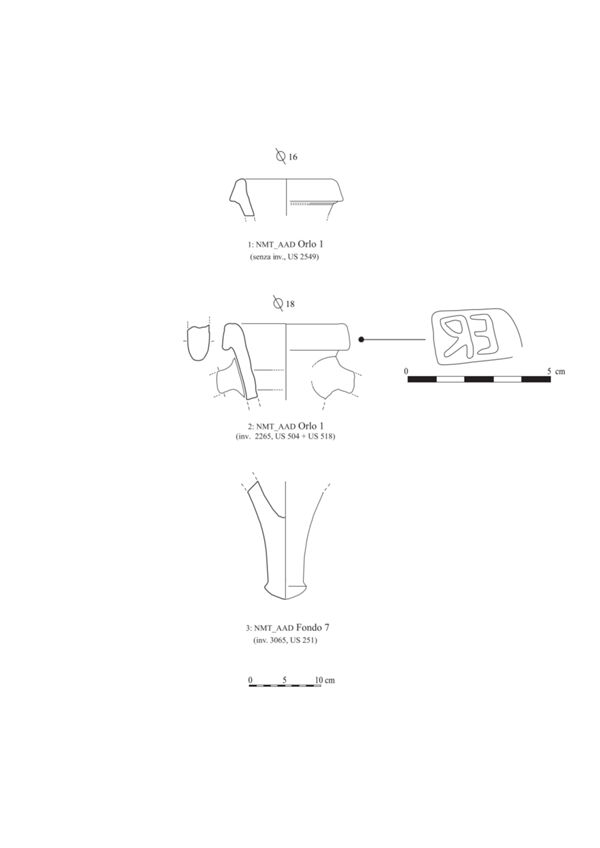

NMT_AAD Orlo 1 (Fig. 21)

| Descrizione | Orlo a fascia lievemente svasato verso l’esterno, presenta sezione triangolare e base leggermente obliqua e pendula; le anse, ancorché mal conservate negli esemplari conservati, risultano schiacciate, mentre il collo si allarga verso l’alto. Diametro esterno: 14-18 cm |

| NR | 4 |

| NMI2 | 2 |

| Attribuzione | Lamboglia 2 |

| Disegni | Inv. 2265 UUSS 504 + 518 |

| Bolli attestati | ER (cfr. infra, p. 142): inv. 2265 |

| Fasi di attestazione | I fase e II fase N |

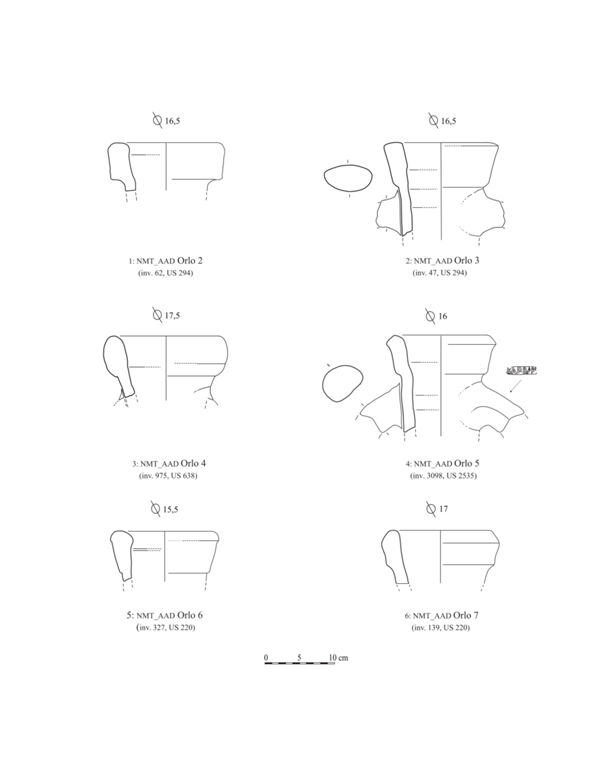

NMT_AAD Orlo 2 (Fig. 22)

| Descrizione | Orlo distinto a fascia con sezione pseudo-rettangolare (leggermente rastremantesi verso il basso in alcuni esemplari), parete esterna diritta, bordo superiore dal labbro largo, lievemente arrotondato o piatto; può presentare un leggero incavo a metà o alla base dell’orlo interno. Le anse, circolari o schiacciate, sono sempre attaccate sul collo sotto l’orlo. L’aspetto esterno può trovare assonanze e talvolta confondersi con orli di forma 13, tuttavia tendenzialmente più svasati, di forma 14, con caratteri morfologici più netti (bordo piatto, deciso solco interno) e di forma 16, rispetto ai quali caratteristica fondamentale è la tendenza della sezione a non rastremarsi verso l’alto, risultando anzi talvolta la parte superiore della fascia maggiormente sviluppata di quella inferiore. Diametro esterno: 15-17 cm |

| NR | 71 |

| NMI2 | 39 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 62 US 294, 2247 US 548, 2255 US 631, 2267 US 563, 2280 US 556, 2290 US 523, 2619 US 220, 2636 US 169, 2638 US 339, 3114 US 3016, 4413 US 2677 |

| Bolli attestati | THB (cfr. infra, pp. 171-183): invv. 2247, 2255, 2267, 2280, 2619, 2636, 2638, 3110, 3114 (vari punzoni); SEX.I*[VL.SEVER] (cfr. infra, pp. 183-184): inv. 4413; L.TARI (cfr. infra, pp. 204-206): inv. 2290 |

| Fasi di attestazione | Tutte, con l’eccezione dei livelli di obliterazione dell’edificio medio-imperiale (US 169) |

NMT_AAD Orlo 3 (Fig. 22)

| Descrizione | Orlo a fascia verticale, lievemente svasato verso l’esterno, con bordo superiore piano, distinto dal collo mediante un piccolo gradino. Anse leggermente schiacciate, attaccate sotto l’orlo. Diametro esterno: 14-16 cm |

| NR | 83 |

| NMI2 | 52 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 47 US 294, 4409 US 3228. |

| Bolli attestati | CI*[]I*P* (cfr. infra, p. 170): inv. 4409. |

| Fasi di attestazione | Tutte |

NMT_AAD Orlo 4 (Fig. 22)

| Descrizione | Orlo a fascia, con forma a cuscinetto più o meno accentuata (parete laterale esterna bombata, bordo superiore arrotondato o piatto), distinto dal collo mediante un gradino. Le anse sono impostate sul collo sotto l’orlo. Diametro esterno: 17,5-18 cm |

| NR | 31 |

| NMI2 | 20 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 975 US 638 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | Presente nella I e nella II fase S e N, ma non nei soprastanti livelli |

NMT_AAD Orlo 5 (Fig. 22)

| Descrizione | Orlo a fascia, distinto dal collo mediante un gradino; presenta superficie cuspidata del bordo superiore e modanatura esterna subito al di sotto di esso. Le anse sono impostate sul collo, sotto l’orlo. Si avvicina ad alcuni esempari di forma 15, anche se la modanatura esterna è, nel presente caso, più pronunciata. Diametro esterno: 16 cm. |

| NR | 59 |

| NMI2 | 32 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 3098 US 2535 |

| Bolli attestati | BARBARI (cfr. infra, pp. 145-153): inv. 3098. |

| Fasi di attestazione | Tutte |

NMT_AAD Orlo 6 (Fig. 22)

| Descrizione | Orlo a fascia, distinto dal collo mediante un lieve gradino, presenta subito sotto il bordo superiore una leggera modanatura all’esterno e un ampio rigonfiamento all’interno. E’assimilabile alla forma precedente dalla quale è distinta proprio dall’ampio rigonfiamento interno. Diametro esterno: 15,5 cm |

| NR | 20 |

| NMI2 | 14 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 327 US 220 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | È presente in tutte le fasi della discarica sino all’obliterazione di essa (US 220), ma non nei livelli superiori |

NMT_AAD Orlo 7 (Fig. 22)

| Descrizione | Orlo a fascia lievissimamente svasato, esternamente profilato, a sezione trapezoidale distinto dal collo da un gradino. Diametro esterno: 16-17 cm |

| NR | 21 |

| NMI2 | 14 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 139 US 220 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | È presente in tutta la stratigrafia con l’eccezione della II fase N. |

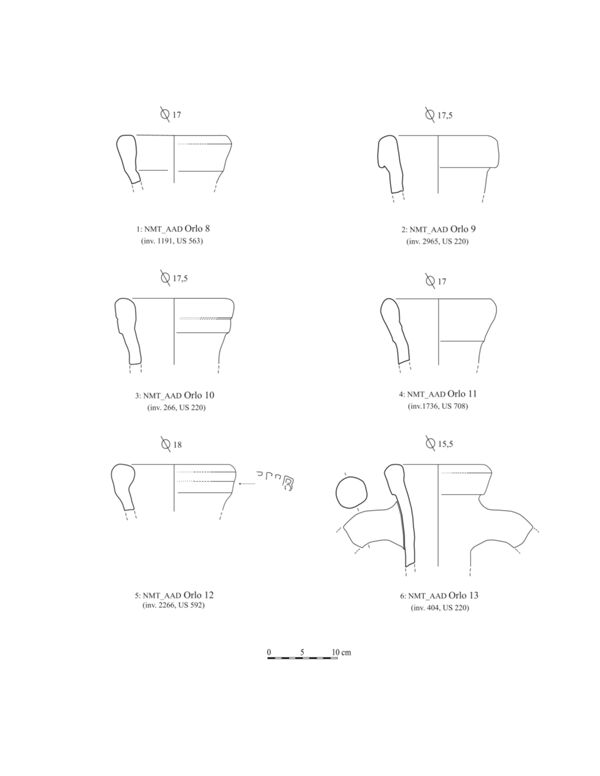

NMT_AAD Orlo 8 (Fig. 23)

| Descrizione | Orlo a fascia pressoché indistinto, con profilo arrotondato, sezione rastremantesi verso il basso, deciso incavo interno all’attacco col collo. Tale caratteristica segna la differenza più notevole con l’affine tipo 11. Diametro esterno: 16,5 cm |

| NR | 70 |

| NMI2 | 38 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 1191 US 563 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | Tutte |

NMT_AAD Orlo 9 (Fig. 23)

| Descrizione | Orlo distinto a fascia, con sezione pseudo-triangolare più o meno accentuata e bordo superiore arrontondato; in genere il passaggio al collo è segnato da un rigonfiamento, mentre le anse si impostano sotto l’orlo. Può essere assimilato a esemplari di forma 1, che tendenzialmente combinano una maggiore triangolarità della sezione con una più accentuata svasatura del collo, e di forma 16, privi tuttavia del caratteristico rigonfiamento. Diametro esterno: 17-18 cm |

| NR | 22 |

| NMI2 | 13 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 2965 US 220 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | È presente nella I e II fase S e N e, nel caso della discarica, anche nei livelli di obliterazione |

NMT_AAD Orlo 10 (Fig. 23)

| Descrizione | Orlo a fascia distinta a sezione pseudo-rettangolare, leggermente restringentesi verso l’attacco con il collo, che è caratterizzato da un gradino. È segnato da una profonda scanalatura orizzontale sulla faccia esterna. Diametro esterno: 17-17,5 cm |

| NR | 21 |

| NMI2 | 13 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 266 US 220 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | La forma è attestata in tutta la sequenza stratigrafica dalla I fase individuata all’edificio medio-imperiale, con l’esclusione della obliterazione definitiva di questo (US 169). |

NMT_AAD Orlo 11 (Fig. 23)

| Descrizione | Orlo a fascia verticale di altezza variabile (6–8 cm), talvolta leggermente svasato verso l’esterno, arrotondato in corrispondenza del bordo superiore, profilato e con andamento morbido lungo la parete esterna, attaccato al collo mediante un piccolo gradino, cui non corrispondono gradini interni. Tale caratteristica segna la differenza più rimarchevole con il tipo 8. Le anse sono attaccate sotto l’orlo. Diametro esterno: 15,5-17 cm |

| NR | 52 |

| NMI2 | 33 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 951 US 551; inv. 1736 US 708 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | Tutte con l’eccezione dell’obliterazione definitiva dell’edificio medio-imperiale (US 169) |

NMT_AAD Orlo 12 (Fig. 23)

| Descrizione | Orlo a fascia con bordo superiore lievemente pendente verso l’interno; esternamente sagomato, si presenta con incavo interno più o meno pronunciato, massima espansione al di sotto del bordo e attacco del collo caratterizzato da un cambiamento di curva. Le anse sono attaccate sotto l’orlo. Presenta affinità con il tipo 14, rispetto al quale è tuttavia meno squadrato. Diametro esterno: 15-17 cm |

| NR | 16 |

| NMI2 | 15 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 2266 US 592 |

| Bolli attestati | T*H*B (cfr. infra, pp. 171-183): inv. 2266 |

| Fase di attestazione | Tutte ad esclusione della II fase, essendo poi tuttavia rappresentata nei livelli superiori. |

NMT_AAD Orlo 13 (Figg. 23, 26)

| Descrizione | Orlo distinto a fascia, svasato verso l’esterno, con bordo superiore arrotondato e sezione pseudo-rettangolare o trapezoidale. Le anse a sezione circolare sono attaccate sotto l’orlo. Presenta affinità con l’orlo 14, da cui si discosta in particolare per l’assenza dell’incavo interno e per il bordo superiore, in questo caso meno piatto. Inoltre, in alcuni esemplari l’aspetto macroscopico può avvicinarsi a taluni orli di forma 2, rispetto ai quali lo caratterizza, tuttavia, la svasatura. Diametro esterno: 15,5-17,5 cm |

| NR | 84 |

| NMI2 | 48 |

| Attribuzione | Lamboglia 2 / Dressel 6A; Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 96 US 294, 404 US 220, 2274 US 341, 3110 US 160 |

| Bolli attestati | THB (cfr. infra, pp. 171-183): invv. 2274, 3110 (differenti punzoni) |

| Fasi di attestazione | Tutte, con l’eccezione della fase di obliterazione dell’edificio medio-imperiale |

NMT_AAD Orlo 14 (Fig. 24)

| Descrizione | Orlo a fascia, più o meno sporgente, con bordo superiore piano – diritto o inclinato verso l’esterno – e incavo alla metà o alla base dell’orlo interno, talvolta meno accentuato, ma comunque presente. Presenta affinità con l’orlo 13 da cui si distingue per l’incavo interno e il bordo superiore piano; inoltre in questo caso la svasatura può essere presente, ma non pare un tratto ricorrente. Diametro esterno: 18 cm ca. |

| NR | 35 |

| NMI2 | 23 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 620 US 562; 2269 US 589, 2275 US 463, 2291 US 562, 3118 US 4030, 3227 US 3077. |

| Bolli attestati | THB (cfr. infra, pp. 171-183): invv. 2269, 2275, 2291, 3118, 3227 (differenti punzoni). |

| Fasi di attestazione | Assente solo nella fase medio-imperiale e nel superiore livello di obliterazione |

NMT_AAD Orlo 15 (Figg. 24, 26)

| Descrizione | Orlo a fascia verticale, più o meno distinto, con bordo superiore non piano; può presentare un leggero incavo interno. Le anse, attaccate sotto l’orlo o appoggiate ad esso, non discendono immediatamente, ma formano piuttosto un gomito; esse sono per lo più a sezione circolare. L’orlo dimostra affinità con alcuni esemplari di forma 5, che hanno tuttavia una decisa modanatura esterna, o di forma 3, tuttavia superiormente piani, diritti o leggermente pendenti verso l’esterno. Diametro esterno: 15-16 cm |

| NR | 20 |

| NMI2 | 13 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 513 US 315, 912 US 719, 1256 US 386, 2327 US 521, 3097 US 722, 4416 US 2676 |

| Bolli attestati | Q.NINNI/SECVNDI (cfr. infra, pp. 188-189): inv. 4416; []CC.AVG*.II**/R*VBRIAE.PF.F. // «HD» (cfr. infra, pp. 197-199): inv. 3097; SVLLA[E] (cfr. infra, pp. 203-204): inv. 2327; VOLC (cfr. infra, pp. 208-209): inv. 1256. I reperti bollati si avvicinano alla forma in questione, non essendo tuttavia uguali, e si presentano tutti differenti tra loro |

| Fasi di attestazione | I fase e II fase S |

NMT_AAD Orlo 16 (Figg. 24, 26)

| Descrizione | Orlo a fascia distinta con sezione pseudo-triangolare e bordo superiore arrotondato. La configurazione macroscopica dell’orlo presenta affinità sia con alcuni esemplari di forma 9, da cui si distingue soprattutto per il passaggio al collo, che di forma 2, in cui la sezione non tende a rastremarsi verso l’alto ed anzi la parte superiore della fascia risulta talvolta maggiormente sviluppata di quella inferiore. Diametro esterno: 16,5-17 cm. |

| NR | 74 |

| NMI2 | 35 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 293 US 296, 830 US 647, 2283 US 523. |

| Bolli attestati | T*HB (cfr. infra, pp. 171-183): inv. 2283. |

| Fasi di attestazione | Tutte |

NMT_AAD Orlo 17 (Fig. 24)

| Descrizione | Orlo a fascia ben distinta con decisa modanatura esterna e labbro lievemente pendulo. Diametro esterno: 16-16,5 cm. |

| NR | 6 |

| NMI2 | 5 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 1047 US 743 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | Presente in tutte le fasi della discarica e nei livelli dell’edificio medio-imperiale. |

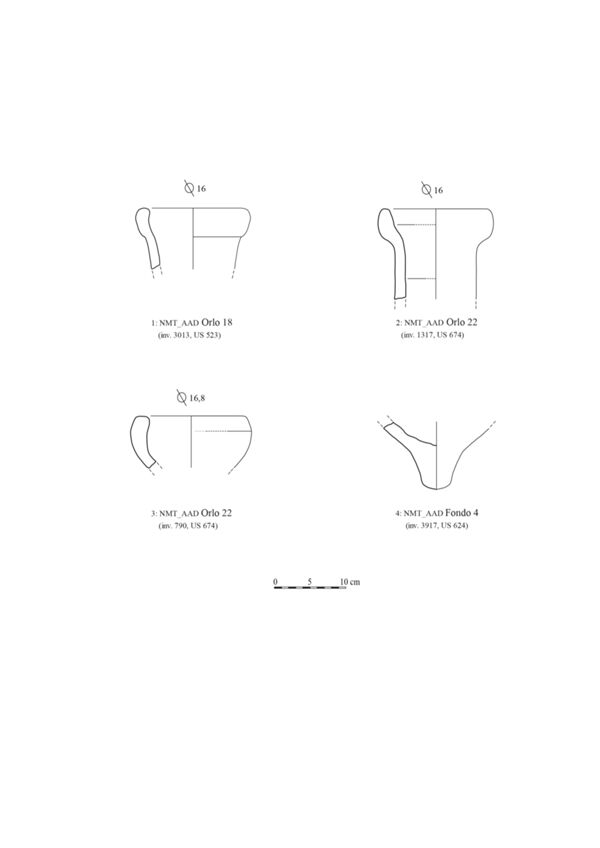

NMT_AAD Orlo 18 (Fig. 31)

| Descrizione | Orlo ingrossato o con sezione in forma di cuscinetto, più o meno incavata all’interno, e bordo superiore arrotondato. Le anse sono impostate sul collo sotto l’orlo. Diametro esterno: 15,5-17,5 cm. |

| NR | 11 |

| NMI2 | 10 |

| Attribuzione | D6B, I fase? (cfr. supra, p. 44). |

| Disegni | Invv. 1439 US 562, 2252 US 523, 3013 US 523, 3086 US 4012, 3087 US 220, 4371 US 971 |

| Bolli attestati | L.CORN]”AM”ICI (cfr. infra, pp. 225-226): invv. 1439, 4371; MAN*S*V*E[TI] (cfr. infra, pp. 226-227): inv. 3086; ]TI (cfr. infra, p. 228): inv. 2252 |

| Fasi di attestazione | È presente nella I e II fase N e S, nonché nei livelli di obliterazione della discarica S (US 220). |

NMT_AAD Orlo 19 (Fig. 24)

| Descrizione | Orlo a fascia quasi indistinto, per lo più leggermente svasato verso l’esterno, largo e arrotondato in corrispondenza del bordo superiore, subito al di sotto del quale raggiunge il massimo spessore. Diametro esterno: 15 – 17 cm. |

| NR | 78 |

| NMI2 | 48 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 2637 US 220, 3403 US 366, 4404 US 296. |

| Bolli attestati | THB (cfr. infra, pp. 171-183): inv. 2637, 3403; T.CAE/FVSC[I] (cfr. infra, pp. 164-165): inv. 4404. |

| Fasi di attestazione | Tutte con l’eccezione della fase di obliterazione dell’edificio medio-imperiale. |

NMT_AAD Orlo 20 (Fig. 24)

| Descrizione | Orlo distinto a fascia, arrotondato in corrispondenza del bordo superiore, con parete laterale esterna diritta e labbro a becco. Diametro esterno: 16 cm |

| NR | 28 |

| NMI2 | 20 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 3665 US 746 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | Tutte ad eccezione della II fase N |

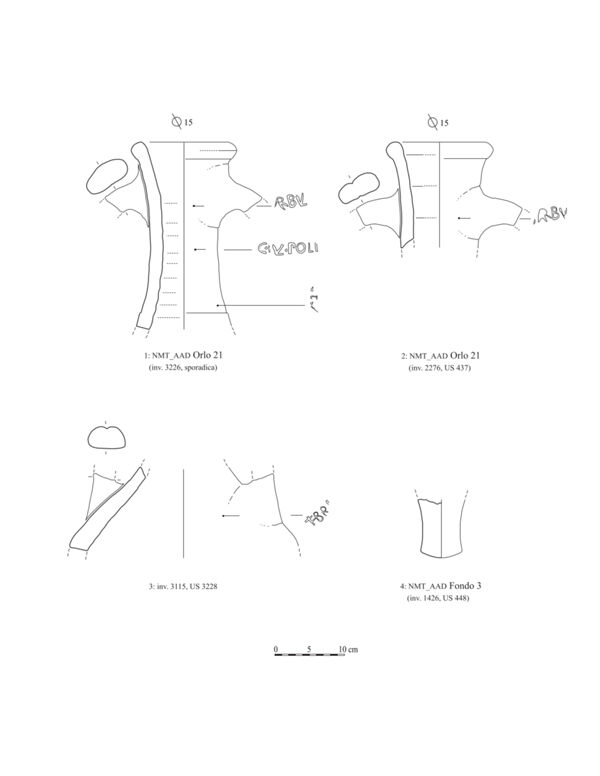

NMT_AAD Orlo 21 (Fig. 28)

| Descrizione | Orlo ad anello, per lo più poco pronunciato e leggermente estroflesso, associato ad anse a doppio bastoncello, lievemente schiacciate. È spesso presente una risega o sottolineatura alla base del collo. Lo spessore delle pareti si aggira intorno a 1,2-1,5 cm. Diametro esterno: 15 cm |

| NR | 24 |

| NMI2 | 12 |

| Attribuzione | Dressel 2-4 |

| Disegni | Inv. 1517, 2276 US 437, 3100 US 4126, 3226 sporadica. |

| Bolli attestati | B“AR”B“VL” // C.I“VL”.POLY (cfr. infra, pp. 211-212): invv. 2276, 3100, 3226; REGVLI (cfr. infra, p. 215): 1517. |

| Fasi di attestazione | Le Dressel 2-4 sono presenti in tutte le fasi, ma gli orli risultano assenti dall’edificio medio-imperiale e dai livelli di obliterazione dello stesso. |

NMT_AAD Orlo 22 (Fig. 31)

| Descrizione | Orlo a ciotola; il passaggio al collo avviene attraverso un cambiamento di curva. Diametro esterno: 14,5 – 16 cm |

| NR | 38 |

| NMI2 | 20 |

| Attribuzione | Dressel 6B, II fase? |

| Disegni | Invv. 790 US 674, 1317 US 674 |

| Bolli attestati | |

| Fasi di attestazione | È presente nella I e nella II fase S, nonché nei livelli di obliterazione della discarica S (US 220). |

NMT_AAD Orlo 23 (Fig. 30)

| Descrizione | Orlo ad anello o verticale ingrossato o pendulo con piccolo cordolo o rigonfiamento sottostante. Diametro esterno: 14,5 cm |

| NR | 9 |

| NMI2 | 6 |

| Attribuzione | Ovoide adriatica |

| Disegni | Invv. 268 US 220, 1431 US 3215, 2096 UUSS 523 + 220 |

| Bolli attestati | Anepigrafe (anforetta o brocca; cfr. infra, pp. 223-224): inv. 1431 |

| Fasi di attestazione | L’orlo è attestato nei livelli di II fase S e relativa obliterazione mentre è assente nella I fase, dove ricorrono solo frammenti di dubbia attribuzione. |

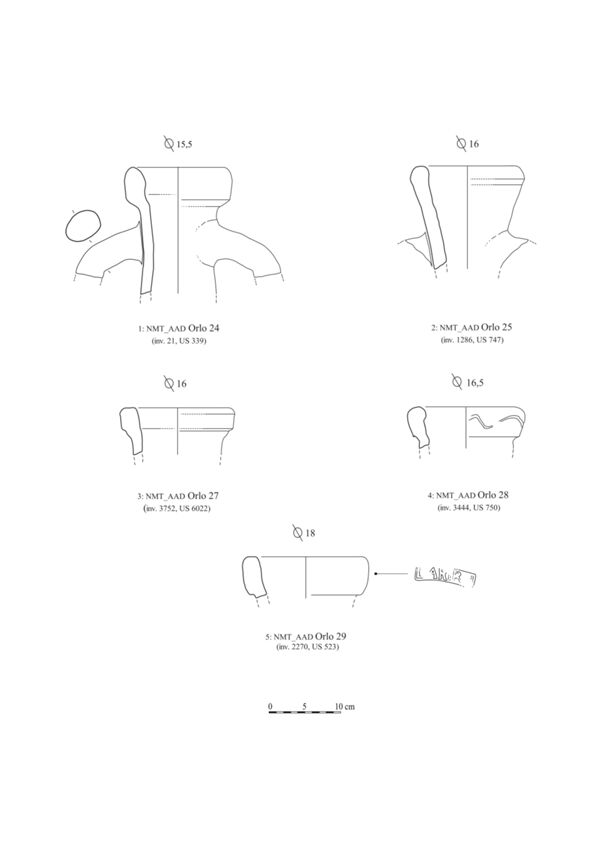

NMT_AAD Orlo 24 (Fig. 25)

| Descrizione | Orlo a fascia, con sezione tendente al triangolare ed incavo interno a ¾ dell’altezza. Tale incavo costituisce tratto caratterizzante rispetto ad altre forme che presentano sezione triangolare (es. orli 1, 9, 16). Le anse sono attaccate sotto l’orlo. Diametro esterno: 15-17 cm |

| NR | 25 |

| NMI2 | 14 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Esempi | Invv. 21 US 339, 2282 US 310 |

| Bolli attestati | L.TARI*[RVF]I* (cfr. infra, pp. 204-206): inv. 2282 |

| Fasi di attestazione | Presente in tutte le fasi con l’eccezione di quelle dell’edificio medio-imperiale e relativa obliterazione. |

NMT_AAD Orlo 25 (Fig. 25)

| Descrizione | Alto orlo a fascia verticale indistinto o quasi indistinto, leggermente svasato verso l’esterno, presenta solo occasionalmente un incavo interno. Anse discendenti, attaccate sotto l’orlo, talvolta molto schiacciate (invv. 3103, 3224), talaltra caratterizzate da ampi riporti d’argilla (inv. 3104). La presenza di questi caratteri morfologici ha indotto ad attribuire alla medesima forma anche il frammento inv. 1286, inizialmente inventariato come unico esemplare di anfora con collo ad imbuto del contesto. Il circuito distributivo di questo ultimo contenitore, però, non sembra interessare Roma (cfr. supra, pp. 48-49). Diametro esterno: 15-16,5 cm |

| NR | 6 |

| NMI2 | 4 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 1286 US 747, 3102 US 3215, 3103 US 957, 3104 US 452, 3224 US 2486, 3225 US 1828 |

| Bolli attestati | B“AR”B“VL” // C.I“VL”.POLY (cfr. infra, pp. 153-159): invv. 3102, 3103, 3104, 3224, 3225 (differente stato di conservazione) |

| Fasi di attestazione | È presente solo nella II fase S e N |

NMT_AAD Orlo 26 (Fig. 30)

| Descrizione | Collo basso con orlo ad anello ingrossato di sezione tendente al triangolare e leggermente concavo all’interno, sotto al quale si impostano, ad arco di cerchio, le anse a sezione circolare. La spalla non sembra distinta dal collo. La descrizione procede dal frammento inv. 4403, l’unico di questo tipo di cui si conservi, oltre alle due anse integre (diam. 3,6 cm), l’orlo (diametro esterno 14, 6 cm); per il resto sono attestate due anse complete a quarto di cerchio con sezione circolare (diam. 3,4 – 3,5 cm ca.), bollate (invv. 1441, 4372; cfr. infra, pp. 223-224), e due anse frammentarie prive di marchio19. |

| NR | 120 |

| NMI2 | 1 |

| Attribuzione | Ovoidale brindisina (Apani III = Giancola 6) |

| Disegni | Inv. 4403 US 6012 |

| Bolli attestati | [L]“AL”B“ID”“AM[AE”]: inv. 4403 (cfr. infra, pp. 220-221). |

| Fasi di attestazione | Le brindisine sono presenti nelle fasi I e IIS e N, ma l’unico orlo attestato proviene da livelli di I fase. |

NMT_AAD Orlo 27 (Fig. 25)

| Descrizione | Orlo a fascia, distinto, con modanatura esterna all’attacco con il collo, bordo superiore piatto con depressione centrale, più o meno lieve. L’attacco con il collo può essere segnato da un incavo alla base dell’orlo interno. Presenta similarità con i tipi 13 e 14, ma risulta tuttavia morfologicamente ben caratterizzato dalle modanature e dalle depressioni dell’orlo. Diametro esterno: 16-18,5 cm |

| Nr. fr. | 4 |

| NMI2 | 4 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 3119 US 294, 3752 US 6022 |

| Bolli attestati | T.H.B (cfr. infra, pp. 171-183): inv. 3119 |

| Fasi di attestazione | Si trova nella I fase con l’eccezione di un frammento proveniente dai livelli dell’edificio medio-imperiale |

NMT_AAD Orlo 28 (Fig. 25)

| Descrizione | Orlo a fascia, distinto, con labbro leggermente pendulo, ampio incavo interno e massima espansione al di sotto del bordo. Diametro esterno: 17 cm. |

| NR | 17 |

| NMI2 | 13 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 2279 US 642, 3112 US 3224, 3444 US 750 (con linea ondulata incisa a crudo sulla faccia esterna21) |

| Bolli attestati | THB (cfr. infra, pp. 172-184): invv. 2279, 3112 (differenti punzoni) |

| Fasi di attestazione | Si trova nei livelli di I fase e II fase S, sino a quelli di obliterazione della discarica (US 220). |

NMT_AAD Orlo 29 (Fig. 25)

| Descrizione | Orlo a fascia con forma a cuscinetto più o meno accentuata e sezione rettangolare o pseudo-rettangolare, distinto dal collo mediante un gradino o una piccola modanatura. Le anse sono impostate sul collo sotto l’orlo. Diametro esterno: 14-18 cm |

| NR | 4 |

| NMI | 4 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 2245 US 816, 2251 US 545, 2270 US 523, 4410 US 981, 4412 US 3225 |

| Bolli attestati | “ANT” (cfr. infra, pp. 143-145): inv. 4410; THB (cfr. infra, pp. 171-183): inv. 2245; L.TARI e L[T]ARIR[VF]I (cfr. infra, pp. 204-206): invv. 2251, 2270; anepigrafe (cfr. infra, p. 210): inv. 4412. |

| Fasi di attestazione | Si trova nei livelli di I fase e II fase S. |

Orli atipici

Sono inoltre rappresentati due reperti atipici, non inseribili nelle forme codificate sinora, ma ascrivibili a produzione adriatica per impasto e allure generale (Fig. 32.1-2):

- Inv. 411 US 249. Si tratta di un breve orlo a fascia svasato verso l’esterno, con superficie segnata da una scanalatura orizzontale; simile alle anforette Grado I (cfr. supra, pp. 49-51), se ne differenzia tuttavia in un aspetto caratterizzante, ovvero le dimensioni maggiori (diam. esterno cm 14,5 vs. cm 8-10; altezza fascia cm 6 vs. 3-4). L’impasto è assimilabile al nr. 1.

- Inv. 2520 US 310. Il reperto è rappresentato da un alto e massiccio orlo a fascia verticale (diametro esterno cm 17, altezza fascia cm 9; spessore pareti cm 3-5), con rigonfiamento interno. Le anse, schiacciate (diametro cm 6,8) e attaccate alla base dell’orlo stesso, sono caratterizzate da visibili scanalature (almeno 4). L’impasto è assimilabile al nr. 2.

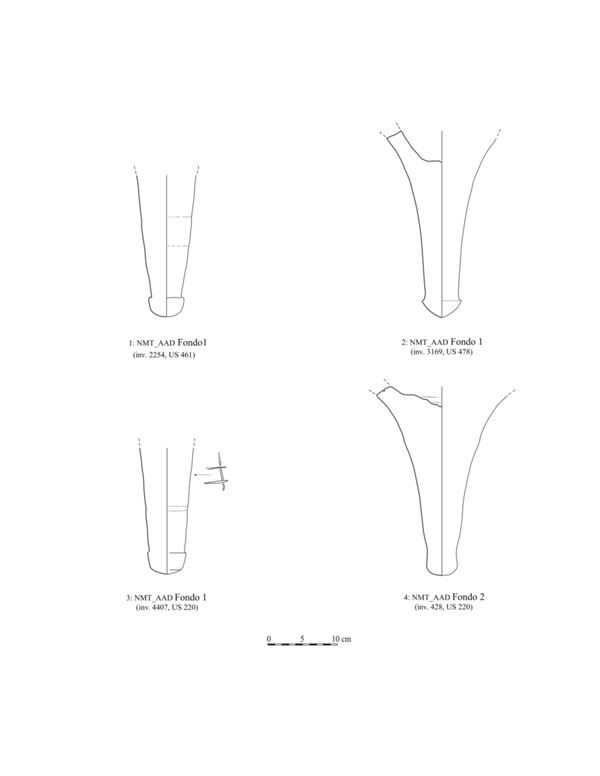

NMT_AAD Fondo 1 (Fig. 27)

| Descrizione | Lungo puntale tronco-conico pieno con terminazione a bottone di varia foggia (h. 20 cm ca., diam. all’attacco del bottone 4-5 cm) |

| NR | 133 (tra fondi completi e parti terminali conservate) |

| NMI3 | 133 |

| Attribuzione | Dressel 6A |

| Disegni | Invv. 2254 US 461, 3169 US 478, 4407 US 220 (con graffito fatto prima della cottura) |

| Fase di attestazione | Tutte |

NMT_AAD Fondo 2 (Fig. 27)

| Descrizione | Lungo puntale tronco-conico pieno privo di terminazione a bottone (h. 20-23 cm ca.). |

| NR | 70 (tra fondi completi e parti terminali conservate) |

| NMI3 | 70 |

| Attribuzione | Lamboglia 2 / Dressel 6A (nel caso di un esemplare meno slanciato22 alto ca. 16 cm); Dressel 6A |

| Disegni | Inv. 428 US 220 |

| Fase di attestazione | Tutte |

NMT_AAD Fondo 3 (Fig. 28)

| Descrizione | Breve fondo cilindrico pieno, umbilicato o meno (h. 8 – 10 cm) |

| NR | 20 (tra fondi completi e parti terminali conservate) |

| NMI3 | 20 |

| Attribuzione | Dressel 2-4 |

| Disegni | Inv. 1426 US 448 |

| Fase di attestazione | Le Dressel 2-4 sono presenti in tutte le fasi, ma i fondi risultano assenti dall’edificio medio-imperiale e dai livelli di obliterazione dello stesso. |

NMT_AAD Fondo 4 (Fig. 31)

| Descrizione | Puntalino tronco-conico pieno (h. 6 cm ca.) |

| NR | 1 |

| NMI3 | 1 |

| Attribuzione | Dressel 6B |

| Disegni | Inv. 3917 US 624 |

| Fase di attestazione | I fase |

NMT_AAD Fondo 5 (Fig. 30)

| Descrizione | Piccolo puntale in forma di bottone (diam. del bottone 7,8 – 8 cm; h. del bottone 5 cm ca.) |

| NR | 2 |

| NMI3 | 2 |

| Attribuzione | Ovoidi adriatiche |

| Disegni | Inv. 3088 US 746 |

| Fase di attestazione | II fase S |

NMT_AAD Fondo 6 (Fig. 29)

| Descrizione | Fondo piatto con piede ad anello di sezione triangolare, leggermente sopraelevato, privo di marcature esterne: il diametro del piede (7,8 – 8 cm) è ca. 5 volte inferiore al diametro massimo dell’anfora, che si raggiunge nella metà superiore del contenitore all’altezza della spalla. Per questioni di stabilità le pareti hanno alla base uno spessore più consistente (2 cm ca.), che decresce nel resto dell’anfora (sino agli 0,8 cm ca. constatati nei frammenti superstiti). Si associano in genere al fondo piatto anse con sezione pseudo-rettangolare (4 – 4,2 x 1,8 cm ca.) o ovale (5 x 3 cm ca.), di solito con tre scanalature sulla superficie esterna e con attacco a sciarpa sul collo cilindrico (es. inv. 3667, US 568), talvolta leggermente bombato (diam. int. 6,5 – 7 cm; diam. esterno 8 – 9 cm ca.). Mancano attestazioni di orli e non sono stati rinvenuti esemplari integri o mutili nel contesto, ma solo frammenti. |

| NR | 3 |

| NMI2 | 3 |

| Attribuzione | Fondo piatto di produzione adriatica |

| Disegni | Inv. 3473 US 563 |

| Fase di attestazione | I – II fase S |

NMT_AAD Fondo 7 (Fig. 21)

| Descrizione | Puntale tronco-conico pieno con terminazione a bottone (h. 10 – 12 cm. ca.; larghezza all’attacco del bottone 5,8 – 6 cm) |

| NR | 4 (tra fondi completi e parti terminali conservate) |

| NMI2 | 4 |

| Attribuzione | Lamboglia 2? |

| Disegni | Inv. 3065 US 251 |

| Fase di attestazione | II fase S |

Discussione dei dati morfologici

A riprova del rimescolamento del materiale, si deve evidenziare come nessuna forma sia ancorata a una fase specifica del contesto indagato, con l’eccezione di NMT_AAD Orlo 25, presente solo nella II fase sia S che N, e ancora come contenitori da considerarsi più antichi, come ad esempio le ovoidali (NMT_AAD Orlo 23 e NMT_AAD Fondo 5) repubblicane o tardo-repubblicane, siano attestati in fasi più recenti (dalla metà del I sec. al principio del successivo).

Si segnala, inoltre, che mentre per le anfore olearie adriatiche la letteratura archeologica registra un importante tentativo di seriazione generale23 (Fig. 8), non esistono lavori analoghi per le anfore riconosciute come vinarie, che costituiscono la maggior parte del materiale di produzione adriatica restituito dal contesto NE del Nuovo Mercato. Ci si è dovuti pertanto rifare per lo più alla serie elaborata per i contenitori da trasporto di Sermin in Slovenia24 e del deposito di S. Teodoro a Pola25, nonché agli studi di storia economica sulla Cisalpina in età romana26, lavori che tuttavia si arrestano agli esemplari di transizione tra Lamboglia 2 e Dressel 6A e non toccano il contenitore più recente, che è invece maggiormente rappresentato nei rinvenimenti del Nuovo Mercato Testaccio.

La letteratura archeologica ha rilevato la tendenza degli orli delle anfore vinarie adriatiche a trasformarsi gradualmente da una forma angolata a sezione triangolare con parete esterna obliqua (Lamboglia 2) in una fascia verticale (Dressel 6A). A queste variazioni si accompagnano altre trasformazioni che riguardano il corpo dei contenitori in esame (allungamento della pancia, tendenza del profilo a divenire piriforme e irrobustimento delle pareti).

Si nota tuttavia che i contenitori presentano numerose varianti, riferibili all’attività di diversi atelier; nonostante questo, pare tuttavia plausibile la ricostruzione di una lenta e non lineare evoluzione che trasformò l’anfora greco-italica in Lamboglia 2 e successivamente in Dressel 6A, mediante progressiva riduzione dello spessore dell’orlo di contro ai valori relativi all’angolo esterno e al rapporto tra altezza e spessore, talvolta sino all’eliminazione degli elementi di distinzione dal collo27. Occorre ad ogni modo ribadire che alcune frontiere tipologiche sono molto utili per l’interpretazione archeologica dei manufatti, ma tuttavia fittizie, considerato che tali manufatti sono espressione di produzioni artigianali e che il cambiamento avvenne attraverso passaggi del tutto graduali. Parimenti alcuni parametri morfologici non devono necessariamente essere letti come il frutto di un’evoluzione lineare, ma come una caratteristica di officine e produzioni determinate.

Il caso del Nuovo Mercato: le anfore in situ come parametro interpretativo per i contenitori vinari

Al fine di interpretare la grande varietà degli orli, si è proceduto al confronto con i contenitori in situ, sistematicamente schedati negli allineamenti del settore NE dell’area di scavo, da cui si presume che provengano le parti tipologiche studiate. È stato dunque possibile constatare che, tra le produzioni adriatiche rappresentate negli allineamenti schedati (538 anfore su 716), sono attestati per lo più contenitori comunemente identificati come Dressel 6A (Fig. 33), inclinanti verso gli standard delle produzioni picene (cd. Dressel 6A “classiche”) e caratterizzati, rispetto al prototipo Lamboglia 2, da corpo slanciato e piriforme, con circonferenza massima in corrispondenza del terzo quarto28. Tale connotato è più o meno pronunciato, anche in ragione della presenza di eventuali forme di transizione tra Lamboglia 2 e Dressel 6A. Allo stesso macro-tipo Dressel 6A paiono rimandare per lo più anche i fondi, nella maggior parte dei casi puntali alti e massicci (NMT_AAD Fondi 1 e 2; Fig. 27) e i bolli schedati (vd. infra, pp. 143-210). Per questo, la gran parte degli orli di contenitori vinari (con l’esclusione della forma NMT_AAD Orlo 129, poco rappresentata, non associata ad alcun contenitore integro e assegnata al tipo Lamboglia 2, cui è stato possibile aggregare anche alcune anse30 e una forma di fondo31) è stata invece attribuita ad anfore Dressel 6A pur essendo in linea di principio possibile la pertinenza a contenitori più antichi (come dimostrato ad esempio dalla morfologia degli orli di Lamboglia 2 attestati nel deposito Longarina 2, su cui cfr. infra, pp. 259-267), ma essendo acclarata nel contesto solo per la forma NMT_AAD Orlo 13 l’appartenenza sia ad esemplari di transizione che all’anfora più recente.

Poiché le distinzioni morfologiche operate lavorando sui disegni risultano talvolta inapplicabili in caso di reperti frammentari e difficoltà di discriminazione tra le forme sono più volte occorse in sede di inventariazione, ai fini del calcolo del NMI generale, per minimizzare il rischio di errori nella stima degli esemplari (NMI2bis), è stata formulata una proposta di accorpamento per gli orli di Lamboglia 2/Dressel 6A e Dressel 6A in gruppi ampi e variegati, accomunati tuttavia da dettagli tecnici più o meno evidenti (Fig. 26). La successione dei gruppi non è cronologica, ma si lega alle tempistiche e alle modalità dell’individuazione nel corso dell’inventariazione e dello studio. Mancano del tutto inoltre gli appigli con la stratigrafia, in quanto i quattro gruppi sono presenti in tutte le fasi32.

- Gruppo I

È rappresentato dagli orli a fascia verticale, in cui il rapporto tra altezza e spessore tende a risolversi a favore della prima; più o meno distinti o svasati, tali orli presentano il bordo superiore piatto o arrotondato e possono avere una modanatura esterna (es. NMT_ AAD Orli 3, 6, 8, 11, 19, 20, 25).

- Gruppo II

Vi figurano orli a fascia di varia sezione (tendente al trapezoidale, al rettangolare, al quadrangolare o avente forma di cuscinetto), con rapporto sostanzialmente proporzionale tra altezza e spessore; più o meno svasati o distinti, talvolta con modanatura esterna, tali orli sono comunque caratterizzati dalla tendenza della sezione a non rastremarsi verso l’alto, risultando anzi per lo più la parte superiore della fascia maggiormente sviluppata di quella inferiore (es. NMT_ AAD Orli 2, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 27, 28, 29).

- Gruppo III

È rappresentato da orli a fascia verticale, con rapporto inversamente proporzionale tra altezza e spessore; più o meno distinti o svasati, presentano una caratterizzazione del bordo, talvolta cuspidato o con modanatura esterna (es. NMT_AAD Orli 5, 15).

- Gruppo IV

Vi figurano orli pseudo-triangolari o in forma di cuscinetto, con rapporto sostanzialmente proporzionale tra altezza e spessore e con sezione che può rastremarsi verso l’alto (es. NMT_ AAD Orli 4, 9, 16, 24).

Morfologia ed epigrafia

La riorganizzazione della classificazione nei quattro gruppi ha permesso di constatare che il materiale di alcune officine, come quella di P. Rubrius Barbarus a Marina di Città Sant’Angelo (PE), è rappresentato al Nuovo Mercato da anfore (cfr. infra, pp. 145-153, 162-163, 196-199) che, ancorché di morfologia diversa, hanno come caratteristica un orlo a fascia verticale con bordo superiore cuspidato o comunque caratterizzato da modanatura esterna (gruppo III). La stessa specificità si è riscontrata autopticamente ai Mercati di Traiano (cfr. infra, pp. 252-259) e su un contenitore conservato al Museo Archeologico Nazionale di Crotone33, nonché sugli esemplari del Parco Novi Sad a Modena34.

La presenza di orli affini tra i reperti provenienti dallo scavo delle fornaci abruzzesi e dei relativi butti è stata poi constatata in sede di sopralluogo e controllo autoptico dei materiali (cfr. infra, pp. 237-250, CSA 4). Le officine di Marina di Città Sant’Angelo si legano appunto a P. Rubrius Barbarus, personaggio di spicco già in età augustea, sebbene la produzione paia continuare anche in epoca giulio-claudia, e rappresentano un buon esempio di come alcuni dati morfologici vadano letti nel quadro dell’attività di specifici atelier, non essendone peraltro esclusivi, piuttosto che in chiave unicamente cronologica. Del resto tra gli esemplari integri o mutili di questa produzione riscontrati autopticamente è stata anche rilevata la caratteristica di un corpo privo di carena.

A conferma di quanto sopra, si rileva che appartengono a uno stesso gruppo, il I, e anzi alla stessa forma (NMT_AAD Orlo 25), l’unica che si leghi chiaramente nel nostro contesto a una specifica fase, ovvero la II sia S che N35, le anfore Dressel 6A bollate B“AR”B“VL”//C.I“VL”.POLY (cfr. infra, pp. 153-159).

Tra i contenitori vinari è inoltre rappresentata, sia da esemplari integri o mutili che da frammenti, la forma NMT_AAD Orlo 21, identificata con l’anfora Dressel 2-4. Ad essa sono stati attribuiti anche frammenti bollati di parete privi di parti tipologiche, ma che presentino spessore ridotto (1,2-1,5 cm) rispetto ai 2 cm della Dressel 6A e/o che rechino una risega o sottolineatura alla base del collo, caratteristica formale della Dressel 2-4 o che, infine, abbiano specifici confronti.

I tipi meno rappresentati

Parimenti, sono state attribuite a contenitori a fondo piatto (NMT_AAD Fondo 6), di cui non sono stati rinvenuti orli nel contesto, anse con sezione pseudo-rettangolare o ovale, di solito scanalate e con attacco a sciarpa sul collo, nonché due bolli apposti su reperti frammentari (colli privi di parti diagnostiche), attribuiti al tipo per la relativa sottigliezza delle pareti (1,1-1,2 cm), benché in un caso il medesimo marchio sia attestato anche su Dressel 6A, nell’altro si tratti di un bollo anepigrafe (cerchietto impresso) di dubbia interpretazione. Non sono stati inoltre rinvenuti esemplari integri o mutili di contenitori a fondo piatto, ma solo frammenti sparsi, attestati in tutta la sequenza stratigrafica esaminata, con l’eccezione dell’US 169 che rappresenta l’obliterazione dei livelli antichi.

I contenitori oleari (NMT_ AAD Orli 18, 22, 23, 26; Fondi 4, 5), infine, sono sottorappresentati al Nuovo Mercato rispetto alle anfore vinarie adriatiche e attestati solo in frammenti.

Interessante risulta il caso, meno sfuggente rispetto al panorama delle ovoidi (NMT_AAD Orlo 23), delle brindisine da olio (NMT_AAD Orlo 26), almeno in parte riconducibili, per tipo e per bollo, alle officine produttive. In particolare, il tipo attestato nel nostro contesto, Apani III = Giancola 6, è stato individuato in un esemplare intero rinvenuto a Roma in via A. Nelli36 e attualmente conservato presso il Museo Nazionale Romano (inv. 168244)37; allo stesso tipo sono forse ascrivibili l’esemplare integro MT 195 conservato presso i Mercati di Traiano e sottoposto a esame autoptico (cfr. Fig. 60.2)38 e i contenitori recuperati nel deposito ostiense della Longarina39. Alla forma Apani III = Giancola 6 era già stato attribuito il bollo [L]“AL”B“ID”“AM[AE”]40, prodotto a La Rosa41, attestato su orlo nel contesto del Nuovo Mercato Testaccio (cfr. infra, pp. 220-221). A Giancola il tipo, la cui produzione si estende dai decenni centrali del I sec. a.C. all’età augustea, appartiene alla seconda fase di vita degli impianti, mentre ad Apani esso afferisce alla fase cd. vehiliana (I metà I sec. a.C.).

Sono altresì rappresentate le anfore olearie di età imperiale Dressel 6B (NMT_AAD Orli 18 e 22, entrambi presenti sin dalla I fase del nostro contesto, con NMT_AAD Fondo 4, attestato invece da un solo esemplare nella I fase), mentre risultano assenti bolli riferibili alle produzioni istriane di questi contenitori.

Quadro di sintesi

In sintesi il lavoro di classificazione morfologica restituisce la situazione schematizzata qui sotto.

Contenitori vinari

- Lamboglia 2 (NMT_AAD Orlo 1 e NMT_AAD Fondo 7; Fig. 21);

- Dressel 6A (Figg. 22-27):

- Gruppo I: NMT_ AAD Orli 3, 6, 8, 11, 19, 20, 25;

- Gruppo II: NMT_ AAD Orli 2, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 27, 28, 29;

- Gruppo III: NMT_AAD Orli 5, 15;

- Gruppo IV: NMT_ AAD Orli 4, 9, 16, 24;

- NMT_AAD Fondi 1 e 2.

- Dressel 2-4 (NMT_AAD Orlo 21 e NMT_AAD Fondo 3; Fig. 28);

- Anfore a fondo piatto (NMT_AAD Fondo 6; Fig. 29).

Contenitori oleari

- Brindisine (NMT_AAD Orlo 26; Fig. 30.1);

- Ovoidali (NMT_AAD Orlo 23 e Fondo 5; Fig. 30.2-4);

- Dressel 6B (NMT_AAD Orli 18 e 22 e NMT_AAD Fondo 4; Fig. 31).

Morfologia e impasti

Con riguardo alle argille, si ribadisce la preminenza anche sul NMI, calcolato con metodo 2, degli impasti 2 e 3, attestati rispettivamente da 79 e 92 esemplari. Tuttavia, se il NMI2 viene calcolato accorpando le forme di Lamboglia 2/Dressel 6A e Dressel 6A nei quattro gruppi precedentemente descritti (NMI2bis) tende a emergere anche l’argilla 6 (Tabelle delle forme e degli impasti NMI2 e NMI2bis).

Al contempo si rileva come nessuna tipologia di impasto si leghi a una forma specifica né viceversa, con le uniche eccezioni degli impasti 17 e 38, attestati rispettivamente dalle forme NMT_AAD O13 (Lamboglia 2/Dressel 6A e Dressel 6A) e NMT_AAD O26 (ovoidale brindisina). Del primo impasto si rileva l’assoluta atipicità e la scarsa attestazione nel contesto (7 frammenti sul NR); del secondo, testimoniato oltre che dall’orlo inv. 4403 US 6012 da altri 6 frammenti, si evidenzia il legame con un’anfora ben studiata e chiaramente individuabile, anche morfologicamente ed epigraficamente, l’unica a poter essere attribuita senza l’ausilio dell’archeometria all’area meridionale.

Si segnala infine l’impasto 36, attestato per le forme NMT_AAD O22 e O18, entrambe Dressel 6B, che potrebbe trovare confronto a livello macroscopico nelle fornaci istriane42.

Il dato della varietà degli impasti può indiziare diverse situazioni:

- la difficoltà a lavorare sulle argille a livello macroscopico;

- l’insufficienza del livello di classificazione e suddivisione dei materiali;

- la diversità morfologica, quale espressione di un artigianato fondato su un variegato patrimonio di forme e tecniche, i cui manufatti, immediatamente riconoscibili rispetto ad altri ambiti produttivi, risultano assai poco standardizzati al proprio interno.

Le stesse argille paiono inoltre ricorrere in forme assegnate a contenitori tipologicamente differenti quali Dressel 2-4 e Dressel 6A, mentre impasti similari e apparentabili caratterizzano ovoidali e Dressel 6B. Nel primo caso, l’anfora Dressel 2-4 pare talora presentare anche bolli identici ai contenitori Dressel 6A (cfr. infra, pp. 153-159, 211-212): presumendone un’analoga provenienza e una cronologia quanto meno prossima, resta da chiarire il rapporto tipologico, produttivo e commerciale tra le due anfore, entrambe destinate al trasporto del vino. Nel secondo caso, si deve ipotizzare un quadro di continuità nella produzione o, per lo meno, una tradizione manifatturiera sottesa alla fabbricazione dei due contenitori.

| Forme | Impasti | |||||||||||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 26 | 30 | 35 | n.d. | tot. | NMI | |

| NMT_AAD O1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||

| NMT_AAD O2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 39 | ||||||||||

| NMT_AAD O3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 52 | ||||||||||

| NMT_AAD O4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||

| NMT_AAD O5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||

| NMT_AAD O6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||

| NMT_AAD O7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||

| NMT_AAD O8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 38 | |||||||||||

| NMR_AAD O9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||

| NMT_AAD O10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||

| NMT_AAD O11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 33 | ||||||||||||

| NMT_AAD O12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||

| NMT_AAD O13 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||

| NMT_AAD O14 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||

| NMT_AAD O15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||

| NMT_AAD O16 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||

| NMT_AAD O17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O19 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | ||||||||||

| NMT_AAD O20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||

| NMT_AAD O21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||

| NMT_AAD O24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||

| NMT_AAD O25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O27 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||

| NMT_AAD O28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||

| NMT_AAD O29 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||

| NMT_AAD F643 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||

| n.d.44 | 68 | |||||||||||||||||||||

| Tot. | 36 | 79 | 93 | 68 | 65 | 69 | 21 | 28 | 12 | 3 | 26 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 59 | ||

| Forme | Impasti | ||||||||||||

| 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | 36 | 38 | n.d. | tot. | NMI | |

| NMT_AAD O18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||

| NMT_AAD O22 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||

| NMT_AAD O23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||

| NMT_AAD O26 | 1 | 1 | |||||||||||

| Tot. | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 37 | ||

| NMT_AAD gruppo I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | n.d. | tot. | NMI | |

| NMT_AAD O3 | 8 | 21 | 23 | 21 | 18 | 29 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 160 | ||||

| NMT_AAD O6 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O8 | |||||||||||||||||

| NMR_AAD O9 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O11 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O19 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O20 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O25 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD guppo II | 11 | 21 | 31 | 18 | 15 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 131 | |||

| NMT_AAD O2 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD 07 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O10 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O12 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O13 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O14 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O17 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O27 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O28 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O29 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD gruppo III | 9 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40 | |||||||

| NMT_AAD O5 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O15 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O4 | NMT_AAD gruppo IV | 8 | 15 | 8 | 7 | 7 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 70 | ||||

| NMT_AAD O9 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O16 | |||||||||||||||||

| NMT_AAD O24 | |||||||||||||||||

| n.d.45 | 62 | ||||||||||||||||

| 27 | 66 | 65 | 49 | 48 | 62 | 20 | 23 | 12 | 15 | 9 | 1 | 4 | |||||

| Tot. | 463 |

Quantificazioni e NMI

Se si assume il numero di anfore adriatiche in situ (538 di cui 26 Dressel 2-4, 15 Lamboglia 2/Dressel 6A e 497 Dressel 6A) come elemento di confronto per il calcolo del NMI nell’intera sequenza stratigrafica, presupponendo la provenienza dei frammenti presenti negli accumuli della discarica dagli allineamenti stessi e di quelli attestati nei livelli superiori dalla stratigrafia pertinente all’immondezzaio, il metodo 2 (NMI2 e NMI2bis) sembra, sulla base dei risultati, il più idoneo a calcolare l’effettiva quantità di esemplari rappresentati nel contesto esaminato (Tabelle NMI2 e NMI2bis). Infatti con tale metodo, lo scarto rispetto agli allineamenti è minimo. In tale occorrenza poi, il confronto è palmare in specie per le anfore Dressel 6A, rappresentate da 497 contenitori integri o mutili in situ, il cui NMI calcolato sugli orli oscilla tra 401 (NMI2bis) e 511 (NMI2), cui devono aggiungersi rispettivamente 62 o 68 frammenti non determinabili, presumibilmente appartenenti alle medesime anfore, talora forse agli stessi esemplari, ma per lo più in pessimo stato di conservazione. Pare eccessivo il NMI di Dressel 6A, calcolato in 853 unità con il metodo 3 sulla base degli orli46, mentre il NMI3 calcolato sugli attacchi di ansa è pari a 377, relativamente vicino al NMI2bis (Tabelle NMI3 e Confronto).

Le differenze riscontrabili tra contenitori in situ e NMI2 e 2bis possono essere nel caso delle Dressel 6A dovute a vari fattori, oltre che ovviamente alla presenza dei materiali non determinabili cui si è fatto cenno: l’eccedenza potrebbe in parte imputarsi ad esempio all’attribuzione a questo tipo di anfora di frammenti di orlo appartenenti ai contenitori di transizione Lamboglia2/Dressel 6A, sicuramente rappresentati nel contesto, ma non distinguibili dall’anfora più recente senza guardarne il corpo47; la carenza potrebbe essere dovuta alla dispersione di frammenti tipologici e al rimescolamento di essi nei livelli di epoca post-antica, non considerati in questa ricerca a causa dello scarso affinamento dello studio stratigrafico e di una minore incidenza dei materiali di interesse, pur essendovi per certo rappresentate le anfore adriatiche.

Meno puntuali sono i risultati riguardanti le altre tipologie di contenitori, attestate da pochi frammenti, spesso non da orli, per i quali metodo 2 di calcolo del NMI rivela chiaramente il limite di sottostimare le presenze. Il metodo 3, invece, considerato che è stata possibile una verifica degli attacchi sull’intera sequenza stratigrafica sembra maggiormente appropriato, in specie quando, come nel caso delle Dressel 2-4, sia possibile un confronto tra numero di esemplari e contenitori in situ.

| NMT. Settore NE, livelli antichi. Contenitori adriatici attestati (NR e NMI) | |||||

| Forme (orli e fondi) | Tipi | NR (orli) | NR generale | NMI2 (per forma) | NMI2 (per tipo) |

| NMT_AAD 01 | Lamboglia 2 | 4 | 22 | 2 | 2 |

| NMT_AAD O2 | Dressel 6 A | 71 | 4026 | 39 | 511 |

| NMT_AAD O3 | 83 | 52 | |||

| NMT_AAD O4 | 31 | 20 | |||

| NMT_AAD O5 | 59 | 32 | |||

| NMT_AAD O6 | 20 | 14 | |||

| NMT_AAD O7 | 21 | 14 | |||

| NMT_AAD O8 | 70 | 38 | |||

| NMR_AAD O9 | 22 | 13 | |||

| NMT_AAD O10 | 21 | 13 | |||

| NMT_AAD O11 | 52 | 33 | |||

| NMT_AAD O12 | 16 | 15 | |||

| NMT_AAD O13 | 82 | 46 | |||

| NMT_AAD O14 | 35 | 23 | |||

| NMT_AAD O15 | 20 | 13 | |||

| NMT_AAD O16 | 74 | 34 | |||

| NMT_AAD O17 | 6 | 5 | |||

| NMT_AAD O19 | 78 | 48 | |||

| NMT_AAD O20 | 28 | 20 | |||

| NMT_AAD O24 | 25 | 14 | |||

| NMT_AAD O25 | 6 | 4 | |||

| NMT_AAD O27 | 4 | 4 | |||

| NMT_AAD O28 | 17 | 13 | |||

| NMT_AAD O29 | 4 | 4 | |||

| NMT_AAD O13 | Lamboglia 2/Dressel 6A | 2 | 21 | 2 | 2 |

| NMT_AAD O21 | Dressel 2-4 | 21 | 112 | 12 | 12 |

| NMT_AAD F6 | Fondo piatto | 3 | 22 | 3 | 3 |

| NMT_AAD O18 | Dressel 6B | 11 | 66 | 10 | 30 |

| NMT_AAD O22 | 38 | 20 | |||

| NMT_AAD O23 | Ovoidi | 9 | 36 | 6 | 6 |

| NMT_AAD O26 | Brindisine | 1 | 7 | 1 | 1 |

| n.d. | 68 | 68 | |||

| Tipi | NR generale | NMI2 | NMI2bis |

| Lamboglia 2 | 22 | 2 | 2 |

| Dressel 6 A | 4026 | 511 | 401 |

| n.d. | 68 | 62 | |

| Lamboglia 2/Dressel 6A | 21 | 2 | 2 |

| Dressel 2-4 | 112 | 12 | 12 |

| Fondo piatto | 22 | 3 | 3 |

| Dressel 6B | 66 | 30 | 30 |

| Ovoidi | 36 | 6 | 6 |

| Brindisine | 7 | 1 | 1 |

| NMT. Settore NE, livelli antichi. Contenitori adriatici attestati (NR e NMI) | ||||||||||

| NR48 | O | AF | AC | AI | AS | FF | FC | PT | NMI 3 | |

| Brindisine | 7 | 1 | 2 | 4 | 349 | |||||

| D2-4 | 112 | 24 | 17 | 5 | 20 | 24 | 5 | 12 | 8 | 2450 |

| D6B | 66 | 41 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 41 | ||

| ovoidi | 36 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | ||

| L2 | 22 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||

| Fondo piatto | 22 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||

| D6A | 4026 | 853 | 924 | 124 | 620 | 629 | 541 | 48 | 155 | 853 |

| L2/D6A51 | 21 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1552 | |

| NMT. Settore NE, livelli antichi. Contenitori adriatici attestati (NR e NMI) | NR | NMI 2 | NMI 2bis | NMI 3 | Esemplari in situ |

| Brindisine | 7 | 1 | 1 | 3 | |

| D2-4 | 112 | 12 | 12 | 24 | 26 |

| D6B | 66 | 30 | 30 | 41 | |

| ovoidi | 36 | 6 | 6 | 9 | |

| L2 | 22 | 2 | 2 | 4 | |

| Fondo piatto | 22 | 3 | 3 | 5 | |

| D6A | 4026 | 511 | 401 | 853 | 497 |

| n.d. | 68 | 62 | |||

| L2/D6A | 21 | 2 | 2 | 15 | 15 |

| Totale | 4312 | 635 | 519 | 954 | 538 |

Opercula

Sono infine rappresentati alcuni opercula fittili54, rinvenuti in situ in contenitori Dressel 6A degli allineamenti55, purtroppo mutili dell’orlo (Fig. 32.3-4):

- inv. 3346 US 721,4 (diametro 9,6 cm) a stampo con presa centrale;

- inv. 3685 US 722,5 (frammentario), a stampo;

- inv. 3808 US 981 (frammentario), a stampo;

- inv. 3939 US 484 (diametro 9 cm), a stampo con presa centrale e grafema a rilievo (tipo Ca della classificazione Buora et al. 2012-2013 degli opercula iscritti)56.

Non sembrano attestati al Nuovo Mercato Testaccio opercula eseguiti al tornio riferibili a contenitori adriatici. Possibile invece la presenza di fenomeni di riciclo, con opercula ricavati da altri contenitori da trasporto57, ancorché non rilevati sistematicamente in fase di scavo degli allineamenti di anfore. Non sono inoltre stati individuati sui materiali in esame residui di resina o calce, altrove presenti su oggetti similari.

Già segnalata in bibliografia su altri esemplari, sempre eseguiti a stampo, anche nel nostro contesto si registra la presenza di un reperto con grafema isolato, mentre sono assenti elementi decorativi, geometrici o vegetali. Dal punto di vista cronologico, dati raccolti a Padova58 suggeriscono che il periodo di maggior concentrazione di tappi con segni o lettere sia compreso tra la fine del I sec. a.C. e la metà del I d.C. Gli opercula erano fabbricati talvolta negli stessi atelier dei contenitori da trasporto, come dimostrano in ambito adriatico i casi di Marina di Città Sant’Angelo in provincia di Pescara59 o di Crivenicka in Croazia60 o come suggeriscono il dato della similarità delle argille e le necessità legate alla corrispondenza tra i diametri degli orli / colli e quelli dei tappi. In questa ottica, gli opercula recherebbero segni e iscrizioni connessi al momento produttivo e alle officine stesse. Vi è tuttavia l’ipotesi che essi possano essere talora legati alle pratiche commerciali (si veda ad esempio l’ambito semantico di appartenenza di alcuni simboli sui tappi, quali caducei o ancore)61. È altresì possibile che vi fossero usi diversi legati ai differenti ambiti geografici e manifatturieri.

Se l’attestazione di opercula, al pari di altri rudera, negli scarichi del Nuovo Mercato Testaccio non stupisce, più sorprendente è l’associazione, ancorché occasionale, alle Dressel 6A ormai svuotate e messe in opera negli allineamenti. La pertinenza ai contenitori è probabile, ma forse dovuta a contingenza e priva di funzionalità, visto che il fenomeno, non rilevato dagli scavatori sistematicamente, può ritenersi sporadico e considerato che le anfore degli allineamenti potevano essere anche organizzate in più ordini sovrapposti, con il puntale dell’una nel collo della sottostante. La documentazione del Nuovo Mercato Testaccio è comunque troppo esigua per apportare nuovi elementi di conoscenza alla questione complessiva.

Notes

- Stoppioni 2008, pp. 133-134; Stoppioni 2008a, pp. 173-174.

- Il termine chamotte, utilizzato ad esempio in Menchelli et al. 2008, pp. 382-386 nella descrizione degli impasti, è conservato in questo paragrafo in forma dubitativa, non essendo stati sottoposti i contenitori in questione ad analisi che abbiano accertato, come nel caso delle anfore di Cattolica (RN), la reale natura dei noduli (Esquilini 2008, pp. 183-188).

- Menchelli et al. 2008, pp. 379-392.

- Le caratteristiche fondamentali (colore, granulometria, vacuoli e inclusioni principali) si riferiscono a tutti i reperti attribuiti a uno stesso impasto, mentre altre sono state rilevate meno sistematicamente; è possibile tuttavia che questo sia imputabile alla costitutiva variabilità dell’argilla o alle scelte effettuate per il campionamento. La numerazione degli impasti non è sequenziale. Al fine di uniformare la descrizione dei colori si è utilizzato il Codice Munsell (edizione 1988).

- In tali inclusi brillanti si è potuto talvolta riconoscere chiaramente mica, in particolare mica bruna (es. invv. 438 US 220, 3474 US 310).

- Nei seguenti casi gli inclusi paiono riferibili a mica bruna: invv. 171 US 220; 3455 US 750; 3474, 3506, 3515, 3523 US 310; 3768 US 6022; 3787, US 733.

- Tali inclusi sono sicuramente riferibili a mica bruna nei seguenti casi: invv. 1913 US 631, 3308 US 719 (in questo esemplare essi risultano inoltre particolarmente abbondanti), inv. 3597 US 754.

- Sicuramente mica bruna nel caso di inv. 1049 US 743.

- I vacuoli allungati coincidono con le laminazioni nell’esemplare inv. 3481 US 310.

- Sicuramente mica bianca nei seguenti esemplari: invv. 2120 US 310, 3377 US 387, 3757 US 740, 3758 US 937.

- Talvolta si intravvedono anche striature di argilla più chiara apparentemente dovute a una diversa cassazione del materiale (es. inv. 3988 US 6054).

- Si tratta di frammenti di contenitori da trasporto (anse) che hanno caratteri morfologici ed epigrafici affini alle produzioni di Brindisi, ma i cui bolli non sono stati sinora rinvenuti nei ben noti atelier afferenti al territorio di quella città (cfr. infra, pp. 221-223). Il campione inv. 4403 è stato invece prelevato su un frammento di anfora con bollo attestato a La Rosa.

- Inv. 1441 US 589.

- Inv. 4372 US 6016.

- Mica bianca nell’esemplare inv. 516 US 220.

- Dopo un’attenta riconsiderazione dell’insieme dei campioni, un frammento di questo impasto è stato sottoposto al controllo autoptico di M. B. Carre (agosto 2015) che non ha escluso una possibile provenienza istriana (campione di confronto dalle officine di Loron).

- Le note metodologiche per la tipologia cui si fa cenno di seguito provengono da Bruno 2005, pp. 360-361.

- Si ricorda che solo l’8% dei contenitori in situ negli allineamenti presenta l’orlo (cfr. supra, pp. 88-90).

- In assenza del dato epigrafico, sono ad ogni modo assegnati a questo tipo di contenitore, il più diffuso e rappresentativo della produzione brindisina (Palazzo 2013, p. 189), gli esemplari frammentari la cui conformazione presenti elementi quali profilo del corpo tondeggiante, collo basso con orlo ad anello e/o anse a bastoncello con andamento a quarto di cerchio. Secondo questa logica anche in questo lavoro, considerate le precedenti attestazioni in ambito urbano e ostiense (cfr. infra, pp. 251-274), si potrebbe procedere, in presenza di reperti frammentari (anse), all’assegnazione alla forma Apani III = Giancola 6, denunciando prudenzialmente i limiti di questa attribuzione.

- Il dato è da bilanciare con quelli relativi alle anse (NMI 3).

- Si confronti, per la presenza di linee simili sulle anfore olearie collo ad imbuto, Mazzocchin 2009, p. 195.

- Inv. 4183 US 991.

- Carre & Pesavento Mattioli 2003a, cc. 454-475.

- Horvat 1997, pp. 60-67.

- Starac 2020, pp. 28-39.

- Bruno 1995, in particolare pp. 47-82.

- Questa tendenza degli orli a divenire indistinti è stata in particolare riscontrata negli esemplari di Dressel 6A dai contesti di I sec. inoltrato di Opitergium / Oderzo, su cui Cipriano & Ferrarini 2001, pp. 54-55.

- Si riportano di seguito alcune misure prese su contenitori rimossi dagli allineamenti.

– Inv. 2713, US 722, anfora 10, multila di un’ansa e di parte del fondo: h. 103 cm, circonferenza max. 140 cm.

– Inv. 2717, US 722, anfora 6, mutila dell’orlo e di parte del fondo: h. 96 cm; circonferenza max. 140 cm.

– Inv. 4576, US 484, anfora mutila di parte del fondo: h. 105, circonferenza max. 130 cm. Si segnala inoltre che in sede di schedatura si è rilevato come negli esemplari maggiormente conservati (ad es. invv. 1212-1215) la distanza tra l’orlo e il livello dell’interro, per lo più coincidente con il punto di massima espansione del contenitore stesso, sia compresa tra gli 82 e i 90 cm. Per un contenitore quasi integro ma in frammenti (inv. 2489) è stato infine possibile valutare il peso in 26 kg. Le misure pertanto sono in linea con gli standard metrologici delle produzioni picene di Dressel 6A (Carre 1985, p. 210; Cipriano & Carre 1989, p. 85; Carre & Pesavento Mattioli 2003, p. 271; cfr. supra, pp. 30-31). - Con riguardo agli orli, sono ovviamente escluse anche le forme NMT_AAD Orli 18, 22, 23 e 26, pertinenti ad anfore olearie, e NMT_AAD Orlo 21, relativa a Dressel 2-4.

- Alla Lamboglia 2 sono state attribuite per convenzione anche le anse di piccole dimensioni e sezione tendente all’ovale rinvenute nella stratigrafia esaminata: altezza (dal gomito alla base) cm. 14 ca.; diam. da 4,3 a 3,4 x 3 cm, in un caso 5,7 x 2,5 cm (cfr. i dati di Longarina 2, infra, pp. 261-269).

- NMT_AAD Fondo 7.

- Si tratta di un forte indizio di rimescolamento del materiale, già in parte visibile in relazione alle forme di orlo precedentemente codificate.

- https://www.progettomusas.eu/portfolio/anfora-dressel-6a/ (consultato in data 18.10.2023).

- Mongardi 2013, pp. 462-464; Mongardi 2018, pp. 87-90, p. 176 n. 71, p. 194, n. 106.

- Alla stessa fase appartengono le anfore Dressel 2-4 con analogo marchio (cfr. pp. 211-212).

- Lissi Caronna 1968, p. 13, Fig. 52.

- Manacorda & Pais 2012, p. 129; Palazzo 2013, p. 27.

- Non è stato possibile verificare esattamente il profilo dell’orlo.

- Hesnard 1980, p. 148, tav. VI, 3 (nella tavola è in realtà presente un solo esemplare); Manacorda 2012a, p. 163.

- Manacorda 2012a, p. 161.

- Palazzo 1990, pp. 151-154, nn. 13-19; Palazzo 1993, p. 230 per precisazioni sulla lettura del bollo.

- Durante un’attenta riconsiderazione dell’insieme dei campioni, un frammento di impasto 36, riferibile a NMT_AAD Orlo 22 è stato sottoposto al controllo autoptico di M. B. Carre (agosto 2015) che non ha escluso una possibile provenienza istriana (campione di confronto dalle officine di Loron).