Pourquoi les géographes devraient-ils s’intéresser à la littérature de fiction ? Ne devraient-ils pas plutôt se contenter d’étudier la multitude des lieux réels que le monde met à leur disposition ? La diversité extrême du monde ne suffit-elle donc pas ? Pourquoi faudrait-il qu’ils se sentent aussi interpelés par les géographies imaginaires que l’on retrouve dans les œuvres littéraires ? La géographie n’est-elle pas une entreprise scientifique sérieuse qui se préoccupe du monde empirique et des phénomènes aussi nombreux que complexes qui s’y déploient ? Des générations successives de géographes ont fourni des réponses différentes à ces questions et les motivations pour justifier le recours à la littérature ont beaucoup varié selon les époques et les modes intellectuelles.

L’intérêt des géographes pour la littérature est aussi ancien que la géographie moderne. En effet, Alexander von Humboldt, considéré par plusieurs comme le premier géographe véritablement moderne, consacrait un chapitre de son célèbre Cosmos à une longue réflexion sur le sentiment de nature telle qu’on peut le retrouver dans les littératures des civilisations anciennes (grecque, romaine, hébreuse et indienne) et de la civilisation européenne du Moyen-Âge au XIXe siècle (Humboldt, 2000 ; Lévy, 2006). Au début du siècle dernier, Herbertson (1902) et Keating (1902) suggéraient aux géographes de se tourner vers la poésie et la littérature de fiction dans leur analyse des lieux. Or, les premiers véritables efforts en ce sens remonteraient plutôt, selon Salter et Lloyd (1976), à 1910 lorsque l’Anglais H.R. Mill recommandait la lecture de « romans géographiques » dans son guide de livres de géographie. On pourrait aussi voir, en forçant la note, une invitation dans le même sens par Vidal de la Blache dans son premier ouvrage consacré à Marco Polo (1880) ou encore dans son bref article sur la géographie de L’Odyssée (1904). Par contre, il ne s’agissait pas tant d’une promotion de la littérature comme nouveau champ de recherche pour la géographie, mais bien de témoignages qui auraient pu éveiller ce type d’intérêt. Ce n’est qu’au milieu des années 1920 que John K. Wright fait état, plus explicitement, de la pertinence de telles sources pour la géographie (Wright, 1924a et b ; 1926). En France, c’est André Ferré, avec sa thèse sur la géographie de Proust publiée en livre en 1939, et la synthèse de son approche de la géographie littéraire publiée en 1946, qui fait figure de précurseur (Ferré, 1939 ; 1946). Mais l’intérêt des géographes pour la littérature est toutefois demeuré très marginal, et les travaux fort peu nombreux, jusqu’au tournant des années 1970. La géographie humaniste anglosaxonne pour sa part multiplia les appels en faveur d’une utilisation des sources littéraires.

Le véritable essor d’un intérêt continu de la part des géographes pour la littérature, et le roman en particulier, remonte donc au tournant des années 1970. Avant cette période, les rares géographes qui se sont penchés sur la question de l’espace romanesque examinaient sa pertinence et sa valeur comme complément à la géographie régionale. En un sens, ils s’inscrivaient aussi dans la tradition d’une géographie régionale historique en y ajoutant un point de vue littéraire. Il s’agissait, pour l’essentiel, de géographes en fin de carrière se permettant un petit « écart de conduite » quelque peu complaisant, alors que leur sérieux académique n’était plus à démontrer. Mais déjà en 1948, Clifford Darby mettait en doute la légitimité de ce recours aux sources littéraires dans le cadre d’une géographie sérieuse, se demandant s’il ne s’agissait pas là d’un simple « exercice intellectuel » (Darby, 1948), type d’hésitation qui explique sans doute, comme le suggèrent Salter et Lloyd (1976), le très faible nombre de travaux consacrés à la littérature avant les années 1970. Michel Chevalier abonde dans le même sens en constatant pour sa part le peu d’attention accordée par les géographes français de la période « classique » aux sources littéraires dans le cadre de leurs monographies régionales (Chevalier, 1993). Les témoignages littéraires ne sont pas rejetés mais simplement ignorés, ne pouvant pas servir selon eux de bases solides à une géographie scientifique rigoureuse. Les années 1960 et le nouveau souci de scientificité qui devait marquer la « nouvelle » géographie quantitative n’étaient pas plus propices à ce type d’orientation en raison du subjectivisme qui y serait rattaché. La méfiance des géographes de l’époque a d’ailleurs touché la philosophie et la psychologie comme le rappelle Paul Claval (1984a).

Au début des années 1970, la géographie humaniste émergeait, parallèlement à un courant critique d’inspiration marxiste, en réaction contre la géographie quantitative dominante depuis une dizaine d’années. Cherchant à mettre le sujet, la subjectivité et la créativité – toutes un peu abandonnées au profit des banques de données – au centre de leurs travaux, de nombreux géographes se réclamant plus ou moins directement de la phénoménologie allaient promouvoir le recours à la littérature. Celle-ci pouvait servir de source précieuse susceptible de mettre en valeur l’originalité et la personnalité des lieux (sense of place) et fournir des exemples éloquents d’appréciation personnelle des paysages. En 1972, l’Union géographique internationale tenait une session sur l’utilisation des romans régionaux pour l’enseignement de la discipline. En 1974, le congrès annuel de l’Association des géographes américains comportait une séance sur les paysages dans la littérature. Enfin, en 1979, l’Institut des géographes britanniques consacrait une de ses rencontres annuelles aux rapports généraux entre la géographie et la littérature (Pocock, 1988). Le mouvement était désormais bien lancé. De nombreuses publications, articles ou recueils de textes, portant sur des auteurs, des thèmes ou des lieux très variés, paraissent chaque année, confirmant un intérêt jamais démenti qui se poursuit à ce jour.

Les travaux en langue française sont moins nombreux et surtout, plus récents. Exception faite des travaux de Ferré (1939 ; 1946), l’une des premières manifestations en faveur de la littérature est sans doute à trouver dans L’homme et la terre d’Éric Dardel (1952). Il y cite abondamment les poètes en ce qu’ils expriment, peut-être mieux que d’autres, ce sentiment de « géographicité ». Or Dardel, comme Ferré avant lui, ne trouvèrent qu’un écho fort tardif en géographie (Raffestin, 1987 ; Chevalier, 1989 ; Tissier, 1992). Plus tard, Étienne Juillard proposera une lecture de l’aménagement du territoire d’après Stendhal. Toutefois, son travail portait sur ses récits de voyage français et non sur sa fiction (Juillard, 1969). Armand Frémont, affirmant que la géographie régionale relève aussi en partie de l’art, invitait les géographes à méditer sur les œuvres littéraires pour décloisonner les savoirs sur l’espace. La littérature est donc associée, dès le départ, aux travaux sur l’espace vécu, chantier qui donnera lieux à de nombreuses recherches fécondes (Frémont, 1990). Celles-ci trouveraient notamment dans la littérature un moyen de contrer les aspects « monotones et fastidieux » de la géographie scolaire (Frémont, 1972 ; 1976). Dans la même foulée, Sylvie Rimbert (1973) exploitera les sources littéraires de fiction pour saisir l’évolution des attitudes par rapport à la ville, comme le fera un peu plus tard Antoine Bailly (1977) au sujet de la perception de la ville dans les romans du XIXe siècle. Sans connaître une popularité comparable à ceux de la géographie d’expression anglaise, les travaux des géographes français, ou d’expression française, connaissent aussi leur essor dans les années 1970 et se multiplient au tournant des années 1980.

Plutôt que de procéder à une revue de littérature complète, présentant les divers travaux selon les orientations théoriques, les thèmes, les époques ou les auteurs, je voudrais attirer l’attention sur le type de rapport qu’ils entretiennent avec la littérature. Il convient d’examiner les conceptions de la littérature qui sont sous-jacentes ou qui légitiment le recours à ce type de matériau. Les regroupements qui sont proposés ne relèvent pas tant d’une volonté de glisser les différents travaux à l’intérieur de catégories figées – plusieurs se chevauchent – mais surtout de mettre en lumière comment ont été pensés les rapports que la géographie peut entretenir avec la littérature. Je les présente ici, grosso modo, dans l’ordre chronologique de leur émergence. Je commence en présentant les travaux qui ont cherché à évaluer la valeur documentaire de la littérature dans la mesure où elle pourrait servir de complément à une géographie régionale en France ou en Angleterre, ou pour l’analyse des paysage culturels dans la tradition anglo-américaine. Il s’agit d’un type de réflexion qui a perdu de son importance mais qui refait surface périodiquement, chez certains collègues qui, soucieux de rigueur, de scientificité ou de pureté disciplinaire, se demandent bien en quoi l’espace romanesque peut servir à la géographie s’il n’est pas d’une valeur empirique attestée. Je poursuis en considérant la mise en valeur de l’étude des textes littéraires dans la mouvance humaniste de la géographie, laquelle a été décisive dans la promotion de ce type de recherche dans les traditions anglo-américaine et d’expression française. Expérience et sens des lieux, espace vécu ou géographie existentielle sont des thématiques qui seront explorées au contact d’œuvres littéraires dans une perspective souvent centrée sur l’individu. J’examinerai ensuite comment la géographie critique ou d’inspiration néo-marxiste s’est elle aussi emparée, mais dans une mesure nettement moindre, de l’objet littéraire pour penser les rapports des sociétés à l’espace dans une perspective plus sociologique cette fois. Je présenterai enfin une perspective, un peu plus typiquement française, qui cherche moins à intégrer la littérature à un programme de recherche propre à la discipline, qu’à réfléchir à l’évolution des rapports entre littérature et culture géographique dans le temps.

La valeur documentaire de la littérature

« Literary evidence is clearly relevant to geography, but it should be handled with care. The idiosyncrasies of novelist and the nature, quality, and reliability of their fact, fiction, and symbol need to be considered » (Sandberg et Marsh, 1988)1.

Les chercheurs en sciences humaines, et notamment les historiens, ont souvent eu recours aux sources littéraires pour y trouver des informations sur des lieux ou des époques révolues. Les récits de voyages ont constitué de tout temps une source précieuse, fournissant des témoignages et des compilations de première main sur les pays et cultures éloignés. Ce type de travail s’est parfois étendu aux formes plus fictives, tel que le roman, lorsque des témoignages à vertu référentielle pouvaient manquer. Chez les géographes, le recours au roman s’est d’abord inscrit dans une réflexion sur sa valeur documentaire. Les premiers travaux anglo-saxons ont utilisé les romans régionaux du XIXe siècle dans le cadre d’une géographie régionale d’inspiration française (Darby, 1948 ; Gilbert, 1960 ; 1972 ; Paterson, 1965 ; Watson, 1965). Ils s’interrogeaient sur la capacité de l’auteur à reproduire objectivement les paysages et les lieux, ou encore à saisir la « personnalité » d’une région, en fournissant une « synthèse, une ‟image vivante de l’unité du lieu du peuple”, qui échappe souvent à l’écriture géographique », « a synthesis, a ‟living picture of the unity of place and people”, which often eludes geographical writing » (Gilbert, 1960, p. 168). C’est d’ailleurs sur cet aspect de la personnalité des lieux que portent plusieurs travaux humanistes dont il sera question plus loin. Plutôt préoccupés par l’évocation des paysages ruraux (aspects physiques, sociaux et économiques), cette tradition se poursuit en abordant aussi l’évocation de la personnalité des villes (Jay, 1974 ; McCleery, 1981).

En France, à pareille époque, les géographes se sont peu penchés sur la question. Pour trouver des équivalences, on pourra consulter les travaux d’Auguste Dupouy (1942) sur la Géographie des Lettres françaises, ou de Gaston Roger (1951) sur la Situation du roman régionaliste français. Il s’agit là d’une tradition – chercher dans la géographie d’un pays des sources d’explication des caractères distinctifs de sa production littéraire – qui s’inscrit, selon Chevalier (1993) dans la « postérité de Taine ». Ce n’est qu’au tournant des années 1990 que ce type de question fera l’objet d’études plus soutenues, comme celle de Claval (1987) sur le thème régional dans la littérature française ou encore celle de Chevalier (1993) qui passe en revue une somme considérable de romans français, de la littérature rurale à la littérature ouvrière en passant par la littérature de voyage et le roman de la ville, pour en dégager la valeur documentaire.

Les romans de diverses traditions régionalistes ont été soumis à ce genre d’investigation, tant en Angleterre qu’en France comme on vient de l’évoquer, mais aussi aux États-Unis (Aitken, 1977 ; Miller, 1987 ; Mitchell, 1998), au Canada (Simpson-Housley et Paul, 1984) ou en Allemagne (Specklin, 1981). Il s’agit à peu près toujours d’évaluer à quel point les romans sont à la fois fidèles aux réalités géographiques qu’ils représentent (vérification réaliste factuelle) et, plus généralement, représentatifs des rapports société-nature qu’ils mettent en scène. À ce titre, il convient de faire la distinction entre faits et fiction afin de déterminer si le romancier colle aux types de faits auxquels s’intéressent les géographes.

Thomas Hardy, géographe régionaliste

« L’univers de Thomas Hardy, c’est d’abord le Wessex, nom qu’il donne au Dorset, et à ses environs. Presque tous ses romans se déroulent dans ces paysages, décrits avec une précision de géographe » (Lecercle, 1989).

L’évaluation de la qualité documentaire du roman passe souvent par la comparaison du contenu des descriptions spatiales avec leur référent dans le monde extérieur. C’est l’exercice auquel s’est livré, dès 1948, le géographe historien Clifford Darby en s’interrogeant sur la véracité de la description du Wessex fictif dans l’œuvre de Thomas Hardy (1840‑1928) en la comparant au Dorset « réel » sur lequel l’écrivain s’est basé pour planter son décor et camper ses histoires. Darby inscrit sa réflexion dans le cadre d’une géographie qui accorde depuis un bon moment une grande attention à l’idée de région en France d’abord, d’où proviennent les études régionales les « plus remarquables », et en Angleterre ensuite. Or l’approche « régionale », rappelle-t-il, n’est pas l’apanage des géographes de carrière. Elle constitue depuis le milieu du XIXe siècle un élément important du « climat intellectuel » dont les manifestations sont autant politiques, économiques que culturelles. L’essor du « roman régional » en serait une expression particulièrement évocatrice sur le plan littéraire.

Selon Darby, on doit remonter au début du XIXe siècle pour retrouver les origines anglaises de ce genre avec l’œuvre de Sir Walter Scott (1771-1832). Ses romans historiques débordent de « couleurs locales ». Plusieurs d’entre eux possèdent d’ailleurs un solide fondement « topographique ». Or c’est avec la parution des premiers écrits de Hardy en 1871, que l’on assiste à l’émergence du « véritable » roman régional en Angleterre, genre qui connaitra un succès considérable. En dépit de leur diversité, ces ouvrages partagent une caractéristique commune, laquelle n’est pas sans rappeler les affirmations d’un Jean Brunhes sur l’objet de la géographie :

« The theme underlying the delineation of their characters is man and his work on the land ; and the story unfolds through the medium of the everyday life of a locality. To this extent they cannot fail to be of interest to the geographer, who is inevitably reminded of the dictum of Jean Brunhes : ‟Man comes into relations with the natural environments through facts of labor, through the house he builds, the roads he travels, the fields he cultivates, the quarry he works, etc” » (Darby, 1948, p. 426)2.

La plupart des romans de Hardy ont pour scène le Wessex, régionyme fictif tiré du royaume médiéval anglo-saxon, territoire tout juste imaginaire fortement ancré dans les réalités rurales du comté de Dorset et ses environs dans le sud-ouest de l’Angleterre. Grâce à la grande popularité de l’œuvre, cette appellation a fini par s’imposer dans la culture populaire :

« The appellation which I had thought to reserve to the horizons and landscapes of a partly real, partly dream country, has become more and more popular as a practical provincial definition » (Hardy, cité par Darby, 1948, p. 427)3.

Bien que Hardy demande à ses lecteurs de ne pas croire en l’existence de son Wessex victorien, il affirme du même souffle que les principaux lieux de ses romans sont effectivement basés sur des lieux réels. Sa préface de l’édition de Tess d’Ubervilles de 1895, est très explicite en la matière :

« In the present edition it may be well to state, in response to inquiries from readers interested in landscape, prehistoric antiquities, and especially old English architecture, that the description of these backgrounds in this and its companion novels has been done from the real » (Hardy, cité par Darby, 1948, p. 427)4.

Hardy s’explique même sur sa méthode en matière de création littéraire régionale. Darby la reconstitue comme suit : a) les composantes naturelles sont habituellement désignées par leur nom véritable (Vale of Blackmoor ou Bubb Down Hill) ; b) les grandes villes portent leur vrais noms (Bath ou Southampton) ; mais les petites villes et villages sont souvent affublés de noms fictifs ou anciens (Dorchester devenant par exemple Casterbridge). Darby rappelle que Hardy manipule certains détails topographiques pour le besoin de son exposé, camoufle les noms de localités précises sous des noms fictifs mais demeure très fidèle pour l’évocation des paysages naturels et humanisés dans leur structure d’ensemble.

Pour mener à bien son étude de la qualité documentaire des romans de Hardy, Darby se concentre sur sa représentation du comté de Dorset (comté le plus récurrent et le plus central de l’œuvre). Il le fait en reproduisant trois cartes du comté : hydrographique, géologique et topographique. Cela lui permet de délimiter et de décrire cinq sous‑régions qui ont chacune leur économie particulière : Hautes terres de craie, la Vallée de Blackmoor, Landes et les vallées des landes, l’Ile de Purbeck et le Dorset occidental. Il s’appuie aussi sur diverses études portant sur l’histoire de l’économie agricole de la région. Il procède ensuite à ce qu’il appelle un travail de « dissection » afin de reconstituer une image cohérente du Wessex de Hardy en identifiant les passages qui décrivent plus particulièrement les rapports entre « l’homme et son environnement ». Après la dissection, vient l’assemblage, ou le collage de tous les « extraits » (tirés des divers romans) en les rapportant à chacune des cinq sous-régions. Recourant le plus possible aux mots de Hardy lui-même, Darby se contente d’ajouter des charnières pour souder les passages les uns aux autres, ou de résumer certaines informations sous une forme abrégée. En voici un exemple :

« The Chalk Upland

This was ‟an irregular chalk table-land or plateau” lying to the south of the Vale of Blackmoor. The summits along ‟the edge of the vast escarpment” overlooking the Vale ‟had a low and unassuming aspect from this upland, though as approached on the other side of Blackmoor… they were as lofty bastions against the sky” – the difference between the dip slope and the scarp slope. […] ‟The landscape was whitey-brown”, with a ‟dry pale surface” ; even ‟the lanes are white” and ‟the long cart-roads were blown white and dusty within a few hours after rain” ; the hedges were ‟low and plashed.” ‟There were few trees, or none,” except for an occasional plantation of beech » (Darby, citant Hardy, 1948, p. 432)5.

Fort de son analyse, Darby constate que Hardy se permet certaines libertés dans le détail. Or dans l’ensemble, sa représentation de l’économie rurale des plateaux de craie, des landes ou des terres d’argiles, de même que celle des paysages qui leurs correspondent, demeure d’un grand réalisme. La qualité descriptive des romans de Hardy est aussi fort inégale : certains sont confinés à des localités uniques, d’autres embrassent des espaces plus vastes. Alors que l’on peut s’émerveiller de la saisissante fidélité géographique de certaines scènes, la description n’enregistre pas toujours les transformations les plus récentes de certains paysages. En bout de ligne, il affirme que ses efforts pour reconstituer l’image de la région du Wessex à partir de citations disjointes est une tâche ardue qui produit des résultats somme toute limités. Ce n’est sans doute pas, de son propre aveu, la meilleure façon d’apprécier la « saveur locale » des romans de Hardy.

On a qualifié ce type de recherche de « lecture littérale des paysages littéraires » (Salter et Lloyd, 1976). Il n’y a pas nécessairement adéquation parfaite entre le paysage décrit et son référent (le romancier choisit sans a priori et les éléments qu’il met en place ne sont pas toujours identifiables avec certitude), mais la représentation des rapports homme-nature et des caractéristiques de l’exploitation économique de la région par exemple peut être généralement « conforme » à la réalité, comme on vient de le voir avec l’exemple de Thomas Hardy. Pour s’en assurer, il est intéressant de savoir si l’auteur a bel et bien vécu dans les lieux qu’il décrit, s’il a bel et bien appartenu au milieu qu’il met en scène. La précision avec laquelle ils seront évoqués et le sentiment d’appartenance qui en émanera seront fonction de la plus ou moins grande connaissance qu’en a l’auteur.

L’appréciation de la valeur documentaire des textes littéraires est souvent effectuée dans un esprit pédagogique cherchant à en évaluer le potentiel pour l’enseignement de la discipline (Salter et Lloyd, 1976 ; Lamme, 1977 ; Silverman, 1977). On comprend alors le besoin éprouvé de distinguer le bon grain (faits) de l’ivraie (fiction). Dans le contexte d’une réflexion sur la pertinence des sources littéraires pour la géographie historique, qui a connu des développements plus récents avec les travaux d’Alan Baker par exemple (Baker, 1997), la même pratique se justifie également bien. Or, de façon plus générale, on cherche à savoir à quel point le texte romanesque parvient à saisir l’essence ou la personnalité d’une région, à quel point le « supplément d’âme » dont il est investi lui procure non seulement une valeur documentaire mais aussi une dimension « exemplaire » (Gilbert, 1960).

Cette façon d’aborder la littérature tend, il est vrai, à instrumentaliser la matière vivante du roman pour n’en retenir que les éléments dont la valeur documentaire est attestée. Or, la valorisation de la littérature se situe aussi sur un terrain différent, celui de la qualité d’écriture des écrivains, leur pouvoir d’évocation des paysages, des lieux et des hommes, qualité que l’on mettra à profit, une fois qu’auront été purgés les aspects parasites de l’œuvre. Comme nous mettent en garde Sandberg et Marsh, cités en exergue de cette section sur la valeur documentaire de la littérature : les œuvres littéraires sont fort pertinentes pour la géographie, mais doivent être manipulées avec précaution (Sandberg et Marsh, 1988). C’est pourquoi ce type d’analyse tend à privilégier les romans réalistes dans la grande tradition du XIXe siècle et particulièrement ceux qui sont de grands consommateurs de paysages ruraux ou villageois. Cette préférence se justifie d’une part, par leur finalité référentielle voulue ou présumée, de l’autre, par le contrôle plus aisé de ses éléments jugés trop purement « subjectifs ». Les emprunts à la critique littéraire, aussi rares soient-ils, seront à trouver en histoire littéraire classique (pour camper le roman étudié dans son époque) de même que dans les approches biographiques (pour qualifier les liens qui unissent l’auteur aux espaces décrits dans son œuvre).

L’expérience romanesque des lieux

« The purpose of literature is to present concrete experience (including the kind we have every day) and in so doing, gives us an experience of the concrete… » (Tuan, 1978, p. 195)6.

« … au travers du discours les auteurs traduisent les signes de la perception d’une société à une époque donnée » (Bailly, 1977, p. 128).

Les années 1960 ont assisté à la montée en force de l’analyse spatiale, des approches quantitatives dans un esprit positiviste à visée nomothétique, contexte au sein duquel s’explique facilement le peu d’intérêt porté à la chose littéraire. La géographie humaine change assez rapidement au cours de la décennie suivante à la faveur de l’émergence de deux contre-discours disciplinaires et idéologiques différents : les géographies d’inspirations humaniste et marxiste. Toutes deux, à divers degrés, ont eu recours à la littérature pour critiquer, d’une part, une géographie en « l’absence de l’homme », d’autre part, une géographie socialement conservatrice voire politiquement complice.

La géographie humaniste s’est donnée pour mission première de mettre la subjectivité et la créativité humaines ainsi que le monde de l’expérience sensible à l’ordre du jour de la discipline. À une géographie science de l’espace (space), on propose une géographie science des lieux (place) pour l’homme. Valeurs, représentations, intentions, identité, enracinement, expérience concrète, perception, sens des lieux, autant de notions mobilisées pour remettre la subjectivité au centre des préoccupations des géographes dans leurs réflexions sur les rapports des êtres humains au lieu. La littérature est associée à cette nouvelle tendance dès le départ (Tuan, 1974 ; Ley et Samuels, 1978). Les évocations littéraires sont mises en valeur non seulement pour ce qu’elles nous disent sur le sens de lieux et de paysages spécifiques mais aussi sur notre rapport subjectif à eux. Ainsi, la littérature sert-elle la double mission de mettre en valeur l’ensemble des affects et des valeurs associés aux lieux, de même que l’idée d’un sujet existentiellement riche qui fait l’expérience des lieux, ensemble de thématiques occultées par le désir de scientificité de la géographie dominante à l’époque (Pocock, 1981b). Les travaux humanistes, en dépit de leur tendance implicite à survaloriser le génie de l’auteur dans sa capacité de faire la synthèse des mondes objectif et subjectif, ont joué un rôle déterminant dans la popularisation du recours à la littérature au sein des études géographiques. En rapprochant ainsi la géographie des humanités (ses véritables racines selon certains), ce courant a contribué à « repoétiser » les lieux que la géographie, science de l’espace, avait un peu réduits à leurs caractéristiques empiriquement mesurables. De loin les plus nombreuses, les lectures humanistes de langue anglaise ont aussi eu tendance à privilégier la littérature réaliste du XIXe siècle, non pas tellement pour sa fidélité aux « faits » cette fois, mais parce qu’on la juge plus à même de représenter un sujet (individuel ou collectif) vivant en harmonie avec son milieu et donc susceptible de nourrir des thèses sur l’enracinement, l’importance du chez-soi (« home ») dans un esprit parfois un peu passéiste (Porteous, 1985). Dans la géographie française, on donne à ces lectures une inflexion un peu différente grâce à une attention portée non pas au sens des lieux comme tel, mais bien à l’espace vécu. L’espace vécu combine ici expériences et pratiques des lieux en ce qu’elles sont révélatrices d’une condition sociale et d’un rapport au monde particuliers. Ce type de recherche trouvera dans la littérature, selon Armand Frémont, un moyen de contrer les aspects « monotones et fastidieux » de la géographie scolaire (Frémont, 1976 ; 1981).

Gustave Flaubert : géographe de l’espace vécu

« Dans la limpidité de ses évocations, Un cœur simple révèle les épaisseurs d’une géographie multiple » (Frémont, 1981, p. 50).

Dans le cadre d’un numéro anniversaire de la revue Études normandes consacré aux écrivains normands et leurs terroirs, Frémont se penche sur la Normandie de Gustave Flaubert (1821-1880), en particulier telle qu’elle apparaît dans le conte Un cœur simple (Frémont, 1981). Il laisse à Flaubert lui-même le soin d’en brosser un bref synopsis :

« L’histoire d’un cœur simple est tout bonnement le récit d’une vie obscure, celle d’une pauvre fille de la campagne, dévote mais mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maitresse, un neveu, un vieillard qu’elle soigne, puis son perroquet… Cela n’est nullement ironique comme vous le supposez, mais au contraire très sérieux et très triste » (Correspondance de Flaubert, citée par Frémont, 1981, p. 49).

Flaubert y dresse un tableau de la paysannerie du Pays d’Auge « saisissant de vérité » : l’économie rurale, le travail de la terre, l’omniprésence des herbages sur fonds argileux, l’élevage, les fromages et le cidre, mais encore l’ensemble des rapports sociaux qui assurent à la petite bourgeoisie son statut, son revenu et le haut du pavé dans le « jeu régional ». Bref, c’est l’ensemble de la géographie sociale de la région qui est consignée dans le conte de Flaubert. La connaissance intime de la région lui permet d’en « restituer les structures essentielles » dont le portrait demeure à bien des égards « actuel ». Or, Frémont ne se contente pas de constater l’exactitude ou la vérité du tableau qu’il brosse de la région. Ce serait selon lui une « erreur d’attribuer à ses observations une valeur étroitement régionaliste et de confiner l’écrivain dans une sorte de musée normand où chacune de ses touches rejoindrait un inventaire de cartes postales et de clichés » (Frémont, 1981, p. 58).

Frémont se penche d’abord sur la géographie de M. Bourais, homme de droit qui gère les avoirs de Madame Aubain, la patronne de Félicité. Il s’agit d’une géographie officielle, livresque et un peu savante, qui « s’inscrit dans l’espace des certitudes ». Il intervient dans le récit, comme une « sorte d’expert en matière de connaissance géographique », connaissance qui permettent de camper son personnage et le faire apparaitre comme un homme « extraordinaire » aux yeux de Félicité. Curieuse par exemple de savoir où se trouve La Havane où vit son cousin Victor, qu’elle affectionne beaucoup, Félicité sollicite l’aide de Monsieur Bourais qui s’empresse de lui répondre et d’exhiber son expertise. Frémont ne résiste pas au plaisir de citer ce long passage in extenso :

« Il atteignit son atlas qui commença des explications sur les longitudes ; et il avait un beau sourire de cuistre devant l’ahurissement de Félicité. Enfin, avec son porte-crayon, il indiqua dans les découpures d’une tache ovale un point noir imperceptible, en ajoutant : ‟Voici”. Elle se pencha sur la carte ; ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue, sans rien lui apprendre ; et Bourais l’invitant à dire ce qui l’embarrassait, elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourais leva les bras, il éternua, rit énormément ; une candeur pareille excitait sa joie ; et Félicité n’en comprenait pas le motif – elle qui s’attendait peut-être à voir jusqu’au portrait de son neveu, tant son intelligence était bornée » (Flaubert,

cité par Frémont, p. 50).

On le comprend d’emblée, Félicité ne « maîtrisera jamais cette géographie-là », que l’on apprend dans les livres et les atlas. Sa géographie à elle est d’une « toute autre nature ». Pour la révéler, Frémont procède à une analyse fine de l’espace vécu de Félicité. On y découvre que pour elle, les « lieux fréquentés ou imaginés sont à la fois le cadre de la vie et l’expression même de celle-ci ». Envisagée dans la perspective des recherches sur l’espace vécu, dont Frémont a été un des grands initiateurs, le conte de Flaubert se révèle nettement plus riche et évocateur que sur le plan strictement documentaire ou régionaliste. Vu sous cet angle, il apparaît même, aux yeux de Frémont, comme « modèle de précision et d’équilibre ». Un cœur simple dépeint la vie d’une domestique, toute centrée sur la maison de sa patronne qu’elle ne quitte qu’à la faveur de petits déplacements vers la ville de Pont-l’Évêque pour les courses, la messe ou de rares promenades. Exceptionnellement, elle pourra se déplacer jusqu’à Honfleur ou Trouville « à quelques heures de marche ou à cheval ». Frémont examine aussi la structure de cet espace de vie très confiné et « par là-même très enraciné ». Il décompose son organisation sur les plans social, psychologique et enfin affectif.

Du point de vue social, « Félicité vit l’espace des autres », celui de sa maitresse, Mme Aubain, dont elle épouse pour ainsi dire la famille. La maison de « madame » deviendra la sienne après sa mort. Au XIXe siècle, comme le rappelle Frémont, la « confusion en un même endroit des lieux de travail et de repos (…) conduit à une identification quasi absolue de l’espace vécu de la servante à celui de la maitresse ». Il précise tout de même que cette confusion n’est pas totale, notamment du point de vue symbolique :

« Félicité habite bien dans la même maison, mais sous les toits. Elle fréquente les mêmes lieux que sa patronne, à la ville comme à la campagne, mais avec une distance invisible dans l’appropriation qui est celle de l’aliénation » (Frémont, 1981, p. 54).

Sur le plan psychologique, cet espace est constitué de quatre enveloppes concentriques qui « se distinguent par des densités de fréquentation inégales et par des charges affectives différentes ». La première est évidemment la maison de Mme Aubain, qui est décrite dans ses moindres replis et que Félicité, à la faveur de ses tâches quotidiennes, connait de fond en comble. La seconde dépasse ces rapports d’immédiate proximité pour englober les lieux d’occupation fréquente à Pont-l’Évêque dans le voisinage de la maison (marché, église, lavoir, cimetière, etc.). Il s’agit d’un « espace de continuité, de sécurité et d’interconnaissance » qui est différent de la maison seulement dans la mesure où il constitue un « extérieur » et qu’il est un peu moins lesté de « charge affective ». La troisième enveloppe inclut des lieux connus de Félicité (les deux fermes des Écots et de Geffosses, Trouville et Honfleur par exemple) mais fréquentés que de façon occasionnelle et donc non reliés à la trame spatiale de ses allées et venues quotidiennes. « Discontinuité de la connaissance, tant matérielle que sociale et affective, qui rompt les perceptions habituelles et concentre les charges affectives autour de quelques impressions, lesquelles restent attachées au rejet ou au plaisir des lieux » (Frémont, 1981, p. 55). On peut envisager ces lieux comme le simple théâtre d’événements, un peu banals et sans éclat, qui rythment la vie de Félicité de petites discontinuités spatiales et temporelles. Or, comme le montre Frémont, ces « lieux valent beaucoup plus que cela » sur le plan psychologique (pour Félicité, pour les lecteurs contemporains de Flaubert et même ceux de Frémont) :

« Ainsi les deux fermes de la Touques évoquent-elles les plaisirs champêtres, les nostalgies de l’enfance rurale de Félicité, et, si l’on veut, les résidences secondaires et le néo-ruralisme contemporains. Le séjour à Trouville associe la contemplation de la mer, la pêche à pied sur l’estran et la fréquentation des pêcheurs, pittoresque parce qu’un peu rare et différente des plus quotidiennes, quelques décennies avant les grandes modes balnéaires qui feront de Trouville et Deauville des ‟stations”, et du littoral ‟la Côte fleurie” comme Flaubert l’annonce déjà succinctement (‟Dans ce temps-là, ils n’étaient pas fréquentés…”). Honfleur, face au Havre, de part et d’autre de l’estuaire de la Seine, suggère les grandes aventures maritimes, avec la figure de Victor, le navigateur au long cours, le fourmillement des navires et des activités, la porte océane déjà ouverte sur le large » (Frémont, 1981, p. 55).

Enfin, la quatrième enveloppe de l’espace vécu de Félicité s’ouvre sur des « franges incertaines » et le « vaste monde », une série floue de lieux plus ou moins connus et le plus souvent appréhendés par les voies de l’imaginaire. C’est le cas notamment de La Havane, évoquée plus tôt par l’entremise de Victor son cousin : « À cause des cigares, elle imaginait La Havane un pays où l’on ne fait pas autre chose que de fumer, et Victor circulait parmi les nègres dans un nuage de tabac » (Flaubert, cité par Frémont, p. 56).

Frémont passe ensuite à la reconstitution de la géographie sociale du pays de Pont‑l’Évêque qui est dépeinte par Flaubert avec une grande « richesse d’observations ». Il le fait en étant bien conscient que le conte de Flaubert « ne procède pas d’un survol social qui examinerait tous les groupes selon la même force : de même que le cadre régional est vu par l’œil de Mme Aubain ou de Félicité, de même la société régionale est-elle restituée à partir des fréquentations de ces deux personnes » (Frémont, 1981, p. 58).

Avouant « avoir autant appris à la lecture de Flaubert qu’à celle de beaucoup de précis de géographie », Frémont se demande enfin si son œuvre avait « besoin de l’œil roturier du géographe pour être saisie » sans toutefois « désespérer » d’y apporter « quelque éclairage par une meilleure connaissance de la géographie ». Avec le recul des années, force est de reconnaître que Frémont a tenu son pari et que son analyse demeure elle aussi, comme la représentation de la Normandie de Flaubert, très actuelle. On pourrait aussi dire que son analyse de l’espace vécu dans le conte de Flaubert constitue elle-même un « modèle de précision et d’équilibre ».

Friands de témoignages subjectifs sur les valeurs des lieux, sur les différents types de représentation ou de perception de l’espace, les géographes humanistes trouvent ainsi dans le roman de nombreux exemples pour étoffer leur thèse sur l’importance des aspects non quantifiables du rapport au monde :

« La littérature et les arts sont également très utiles au géographe humaniste comme sources d’information et pour mieux saisir le développement ou l’apparition de notre sensibilité à l’égard du milieu ; en outre, ils nous aident à poser ou à confirmer nos hypothèses de recherche » (Pocock, 1984, p. 140).

À un premier niveau, la légitimité de ce rapport à la littérature repose sur une conception de celle-ci comme la transcription d’une expérience concrète, voire, souvent, comme le résultat d’une activité de perception dont le roman garderait la trace : « l’information principale que la plupart des travaux fournissent est de nature perceptuelle » (« the main information that most of the works provide is perceptual » (Simpson-Housley et Paul, 1984, p. 64). À ce titre, on comprend bien que c’est encore souvent la littérature réaliste du XIXe siècle qui sert de matériau privilégié. Cette activité de perception est d’ailleurs souvent réduite à la vision :

« The benefit from the examples we have been moving through is utterly simple : It is the benefit of seeing. Our concern is with sight. In fact, the whole process of education is fundamentally one of sight – sight leading, it is hoped, to vision, to insight. […] Literature is an absorbing instrument for developing a critical sense of seeing » (Salter et Lloyd, 1976, p. 28)7.

Soucieux de voir comment l’être humain intériorise, ou se représente, son expérience de l’espace, les géographes humanistes privilégient le roman dans la mesure où il leur semble fournir l’occasion idéale d’une rencontre entre le monde objectif et la subjectivité humaine.

Bien que ces recherches valorisent la charge subjective du roman, elles s’appuient tout de même sur un a priori réaliste. Sans être nécessairement à la recherche d’informations factuelles sur un lieu précis (ne pas faire une lecture référentielle naïve), l’assimilation de la littérature comme la transcription d’un acte de perception (différé ou non) ne fait que déplacer cet a priori réaliste. On admet qu’il serait une erreur de se limiter à chercher dans la littérature « un inventaire de cartes postales et de clichés » de nature strictement documentaire (selon les mots Frémont cités plus tôt). Or, on s’entend pour dire que le roman, en ce qu’il évoque de façon éloquente le retentissement intérieur d’une expérience des lieux, peut servir à étoffer des thèses sur l’identité spatiale, l’enracinement de l’homme, le sens des lieux pour lui (Murton, 1983). Le réalisme passe ainsi de la représentation du monde extérieur, comme c’était le cas d’une lecture dite « littérale », à la lecture de son appréciation subjective. On demeure toutefois à l’intérieur d’une conception mimétique : de la littérature conçue comme le reflet de la réalité, on favorise désormais, sans exclure la première, une conception qui en fait le reflet de l’âme devant le spectacle du monde. Cela est d’ailleurs conforme à certaines versions du projet humaniste qui ne se penchent pas tant sur les caractéristiques du lieu mais bien sur l’expérience que l’homme en fait.

Ainsi, d’une conception de la littérature comme reflet des réalités géographiques (mimétisme primaire), on s’engage vers une conception de la littérature comme reflet d’une subjectivité faisant l’expérience des lieux, bref une forme de transcription de l’expérience subjective des lieux (Tuan, 1978). Une bonne partie des travaux des géographes humanistes abondent en ce sens et cherchent à fournir une appréciation phénoménologique de l’expérience des lieux qui, d’après eux, est exprimée directement dans la littérature sans les médiations desséchantes d’un langage scientifique policé par l’épistémologie (Seamon, 1981). L’interprétation du texte n’est pas particulièrement problématique. C’est pourquoi le travail peut souvent consister en un repérage des passages particulièrement évocateurs du sens des lieux et des paysages pour ensuite en décrire la portée géographique. Le recours à l’auteur (ou à sa biographie) sert ici à confirmer le caractère authentique de l’expérience consignée.

Cette attitude face au langage « poétique » se retrouve aux sources mêmes de l’humanisme en géographie, que d’aucuns font remonter à Dardel (1952). On retrouve sous la plume de Dardel des propos analogues dans un commentaire sur… Vidal de la Blache :

« Présence, présence insistante, presque obsédante, sous le jeu alterné du sombre et du clair, le langage du géographe sans effort devient celui du poète. Langage direct, transparent qui ‟parle” sans peine à l’imagination, bien mieux sans doute que le discours ‟objectif” du savant, parce qu’il transcrit fidèlement l’ ‟écriture” sur le sol » (Dardel, 1952, p. 3).

C’est en ce sens que Dardel manifestera sa volonté de mobiliser différents registres de langue de tout en privilégiant le pouvoir évocateur du langage naturel (ou non codifié). Mais comme le soulève fort justement Jean-Marc Besse à son sujet : « Y a-t-il une ‟méthode” (laquelle ?) qui permet de représenter discursivement ce qui précède tout discours ? » (Besse, 1988, p. 44). C’est le problème que posait le philosophe phénoménologue Maurice Merleau-Ponty lorsqu’il affirmait que la littérature « nous donne à penser comme aucun ouvrage analytique ne peut le faire, parce que l’analyse ne trouve dans l’objet que ce que nous y avons mis », qu’elle nous introduit dans des « perspectives étrangères, au lieu de nous confirmer dans les nôtres » ou encore que c’est bien une « prise glissante que la littérature nous donne sur l’expérience » (Merleau-Ponty, 1960, p. 97-98). Dardel était à la recherche de ce langage pouvant rendre compte de cette expérience première. Il croyait en trouver des manifestations chez les poètes ou dans les meilleures pages d’un Vidal de la Blache. Il reconnaît donc le caractère problématique de cette entreprise et ne tient pas le caractère transparent du discours naturel, poétique (ou non scientifique) pour acquis. C’est un peu dans son sillage, et inspiré lui aussi par la phénoménologie, que Bertrand Lévy s’est penché sur les limites du langage scientifique dans l’établissement d’une géographie humaniste fondée ontologiquement. Il s’est aussi montré sensible, par exemple, à la position « délicate » du géographe face à la littérature, et à la tension des langages symbolique (ou poétique) et scientifique. L’expérience des limites exprimée indirectement dans un langage n’est pas restituable sans problème dans le langage de l’autre (Lévy, 1989). C’est dans cet esprit qu’il se penchera sur la vie et l’œuvre de Hermann Hesse (1877-1962).

Hermann Hesse : une géographie existentielle

« C’est le but premier de ce livre […] que de cerner l’espace de vie de l’écrivain et de montrer sa projection et sa transfiguration dans l’œuvre » (Lévy, 1992, p. 7)

Dans son analyse existentielle et biographique de Hesse, Lévy cherche à « expliquer le contenu de l’œuvre en rapport avec l’existence de son auteur » en évitant « l’ornière d’un déterminisme mécanique d’ordre psycho-géographique » (Lévy, 1989, p. 136). En effet, pour être conséquent avec une prise de position humaniste et existentielle, Lévy ne pouvait pas détacher l’œuvre de l’homme. C’est d’ailleurs autant l’espace existentiel de l’écrivain que celui représenté dans ses livres qu’il tente de mettre en lumière. Son rapport éthique à l’œuvre, qui est plus « dialogique » qu’analytique, le met à l’écoute des particularités de l’objet esthétique et lui permet aussi d’échapper à la lecture réaliste « sécurisante » qu’il décèle lui aussi dans la plupart des travaux géographiques sur la littérature :

« Toutes ces perspectives sont dignes d’intérêt, mais elles ont un point en commun qui fait en même temps leur force et leur faiblesse : elles s’attachent à aller sur les traces, à se rendre en reconnaissance, sur des lieux généralement connus de la géographie. Par là, nous entendons que les études centrées sur des représentations de type ‟réalistes” et figuratives, et qui interprètent comme allant de soi le contenu littéraire, ne sont guère fondatrices d’une (nouvelle) géographie humaniste, mais qu’elles tendent à perpétuer – d’une manière fort respectable d’ailleurs – le savoir traditionnel de notre discipline »

(Lévy, 1989, p. 146).

Retravaillée et présentée dans une facture moins académique, la thèse de Lévy sur Hesse a fait l’objet d’un livre en 1992. La littérature hessienne est, rappelle Lévy, « d’essence autobiographique », ce qui facilite d’ailleurs le chassé-croisé entre la vie de l’homme et sa projection et transfiguration dans ses écrits. Il y retrace dans son premier chapitre les « patries de l’enfance » de l’auteur du Loup des steppes, dont la « réalité » du cadre d’existence est un « subtil mélange de vie religieuse et piétiste d’Allemagne du Sud, doublée d’une vie plus secrète qui parlait d’un monde plus lointain ». Hesse, a « davantage écrit sur son enfance à l’âge adulte et vers le crépuscule de sa vie que durant sa jeunesse. Pour l’homme vieillissant, l’enfance est une des ‟Heimat” (patrie, terroir, pays natal) les plus chères et les plus fécondes en inspiration » (Lévy, 1992, p. 11). Six « patries » distinctes, (ou « Heimat » dans le sens que Heidegger leur prête) sont identifiées par Lévy en fonction de leur importance relative : la famille, la nature, la ville natale, un Orient imaginaire (édifié en partie grâce aux nombreux artéfacts hindous et chinois rapportés par son grand-père missionnaire et philologue orientaliste), les amitiés et la littérature. Il cite un long passage de Hesse qui, à l’âge de quarante-six ans, pose un regard nostalgique sur ces « patries perdues » de l’enfance. Ce qu’il convient de retenir de ces passages n’est pas tant tel ou tel détail de la contrée vallonnée entourant la petite ville de Calw dans la Forêt‑Noire représentée ici par exemple, mais bien leur signification existentielle profonde. Hesse écrit au sujet de sa propre enfance dans un effort, répété à divers moments de sa vie, pour parvenir à « découvrir » la « vérité de son être » et de son destin :

« À mes côtés grandissaient deux sœurs et deux frères ainés que j’enviais et que j’admirais sans réserve. Autour de nous s’étendait la petite ville aux rues cahoteuses, et plus loin encore les montagnes couvertes de forêts, sombres et austères, entre lesquelles coulait lentement une belle rivière sinueuse ; et tout cela était cher à mon cœur, c’était ma patrie ; à travers bois et au bord de la rivière je vivais dans l’intimité des plantes, de la terre, des pierres, des terriers, des oiseaux, des écureuils, des renards et des poissons. C’était mon royaume, ma patrie, et outre cela, il y avait l’existence de l’armoire vitrée et de la bibliothèque, l’ironie bienveillante que je lisais sur le visage de mon grand-père omniscient, le regard sombre et chaleureux de ma mère, les tortues et les idoles, les mélodies et les maximes hindoues, toutes les choses qui me parlaient d’un monde plus lointain, d’une patrie plus vaste, d’une origine plus ancienne, d’une harmonie plus parfaite » (Hesse, cité par Lévy, 1992, p. 12).

Les paysages de la région de Bâle, en Suisse, où Hesse habite enfant entre 1881 et 1886, puis de 1899 à 1903 alors qu’il travaille dans une librairie et où il séjourne de nouveau en 1925 et 1926 pendant la rédaction du Loup des Steppes, acquièrent une importance particulière pour lui. Encore une fois, ce n’est pas tant comme source d’inspiration directe pour planter le décor du célèbre roman que ce milieu importe, mais surtout, selon Lévy, à titre de « micro-espace familial ». Le penchant de Hesse pour la prairie décrite dans le passage qui suit, « annonce ses goûts futurs » pour les « paysages naturels ou agrestes » qui favorisent un type d’exploration « sans limite » :

« La première chose que je retrouve alors est l’image du milieu familial où j’ai grandi, de mes parents et de notre maison, ainsi que de la ville et du paysage. À cette époque, ce qui s’est gravé en moi c’est d’abord la rue large et ensoleillée où nous habitions, rue de banlieue qui ne comportait qu’une seule rangée de maisons ; ensuite je vois les monuments les plus remarquables de la ville, la cathédrale, l’hôtel de ville, les ponts sur le Rhin et surtout une vaste prairie qui commençait derrière notre maison et qui paraissait sans limite à mes explorations d’enfant. Aucune expérience intime et profonde, aucun être humain et même pas l’image de mes parents, rien ne m’a parlé plus tôt un langage aussi clair que cette prairie avec ses innombrables particularités. Le souvenir que j’en garde me semble plus ancien que celui des visages que j’ai connus et des vicissitudes de mon propre destin » (Hesse, cité par Lévy, 1992, p. 14).

Lévy fait alterner, un peu comme je le fais ici avec lui, les propos de Hesse et les siens tout au long d’une analyse qui illustre comment la vie et l’œuvre s’informent et s’enrichissent mutuellement. Il entrelace son texte de nombreuses longues citations de son auteur de prédilection, et en dégage des réflexions sur les significations de ses patries existentielles et littéraires. C’est ainsi que l’on découvre, de proche en proche, de Calw à Tübingen, de Bâle à Berne, le Heimat alémanique de Hesse, une patrie, et non une nation dans le sens étroitement nationaliste du terme, au cœur de laquelle « l’humanité et la nature comptent plus que les frontières, les uniformes, les douanes et la guerre » (Lévy, 1992, p. 20). Hesse en cerne lui-même, selon Lévy, « l’esprit du lieu qui en émane et qui l’y rattache » :

« Quand enfant déjà, j’aimais le Rhin bâlois et le Nagold souabe, que j’apprenais et parlais le dialecte des habitants de la Forêt-Noire et des Suisses, de la même manière, je me sens aujourd’hui encore à la maison sur toutes les terres (‟Landen”) alémanique. Sans doute, j’ai eu très souvent dans la vie un penchant très fort pour le voyage, toujours vers le Sud et le soleil. Mais le sentiment d’être chez moi (‟heimisch”), je ne l’ai ressenti ni en Italie, ni à Brême, ni à Francfort ni à Munich ou à Vienne, mais toujours seulement là où l’air et la terre, la langue et le type d’homme était alémanique. Des fermes paysannes au colombage peint en rouge, des villes anciennes avec des ponts au-dessus du Rhin vert-sombre et sauvage, des montagnes bleues le soir, verger et fertilité, et quelque chose dans les airs, qui rappelle les Alpes proches, même quand on ne les voit plus, cela et beaucoup de choses encore me parlent d’un air natal et plein de confiance, cela vit en moi, à cela j’appartiens » (Hesse, cité par Lévy, p. 20-21).

Tout cela ne fait pas de Hesse, loin de là, un « écrivain régional » dans le sens étroit ou méprisant du terme (talent et succès limités…), mais il ne fait aucun doute, selon Lévy, que par son style, son langage et son attachement aux écrivains de la région « la substance d’une grande partie de sa littérature s’est nourrie aux racines d’une géographie régionale comprise dans le territoire de son pays natal » (Lévy, 1992, p. 22).

Justice sociale et spatiale et littérature

Faits géographiques, paysages, expressions de l’espace vécu ou encore évocations de la géographie existentielle, est-ce bien tout ce que la géographie peut trouver dans les œuvres littéraires ? Certainement pas si l’on pose la question aux géographes critiques qui se sont inspirés des œuvres de Marx pour appréhender le monde et ses représentations (Peet, 1977 ; De Koninck, 1984). Ces géographes « radicaux », dénomination plus généralement admise dans le monde anglophone, ont formulé de nombreuses réserves à l’égard de l’utilisation des œuvres littéraires par la géographie d’inspiration phénoménologique. Ils en ont surtout critiqué l’idéalisme et l’élitisme ainsi que la tendance à limiter l’analyse à un collage un peu complaisant de passages évocateurs, ce que Thrift disqualifiait comme de la vulgaire « philatélie » (ou « stamp collecting ») et Gregory comme du saccage désinvolte (ou « casual ransacking ») (Thrift, 1978 ; Gregory, 1981). Du point de vue radical, si la géographie doit s’intéresser à la littérature, elle ne doit pas se contenter de contempler comment celle-ci décrit le monde et les rapports de la société à l’espace, elle doit surtout servir à nourrir la critique des injustices sociales et spatiales qu’elle met en scène. La littérature ne constitue vraiment pas pour la géographie radicale un champ d’investigation aussi important que pour la géographie humaniste. La perspicacité critique des géographes radicaux s’est davantage appliquée à dénoncer les carences théoriques des contributions humanistes, ou d’ouvrir de nouvelles directions de recherche. La critique la plus étoffée, sinon la plus sévère, vient sans doute de Silk (1984).

Insistant pour sa part sur la nécessité de resituer le texte dans le contexte social et historique de sa « production », Silk s’inscrit d’emblée dans la tradition marxiste en associant la lecture critique de la littérature à l’action :

« The goal of any research based on such a materialist analysis should, I believe, not only go beyond a celebration of the experiential to the level of explanation and understanding, but to provide a basis for intervention in the process of ‟mental appropriation of the world” which combats bourgeois ideology, the latter consisting of themes, ideas, sentiments, values, and the like which bolsters the position of the ruling class (bourgeoisie) in capitalist societies » (Silk, 1984, p. 151)8.

La littérature doit donc s’inscrire dans la mouvance révolutionnaire et contribuer à mousser des mouvements sociaux hostiles à l’idéologie dominante. Conséquemment, les directions de recherches particulièrement pertinentes devraient porter, selon lui, sur le féminisme, le régionalisme, le séparatisme, le nationalisme (s’il est antifasciste) et enfin, la perception de l’environnement ou des paysages. Les géographes devraient aussi selon lui s’intéresser à la littérature populaire et ne pas se contenter de lire les grands auteurs du canon, porteurs d’une culture et d’une vision élitistes du monde. Le risque est grand, ici, d’embrigader la littérature dans le militantisme et de rejeter toute littérature non-engagée dans la sphère du discours idéologique à démonter ou à dénoncer. Il n’y aurait pas seulement une mauvaise utilisation de la littérature mais une mauvaise littérature en soi.

Dans le même esprit, quelques géographes critiques ont cherché dans la littérature un moyen de montrer ce que la réalité « pouvait » ou « devrait » être. C’est dans cette perspective, par exemple, qu’Olwig s’applique à comprendre :

« Not so much with the individual’s apprehension of geographic reality as it actually is, but with literature’s social function in envisioning reality as it is not but ought to be, and with its potential, thereby, for stimulating change » (Olwig, 1981, p. 48)9.

Le caractère fictif de la réalité exprimée par les œuvres littéraires (par rapport à une réalité généralement admise) a une « fonction libératrice ». La littérature peut donc servir à contrer le « monopole de la réalité établie ». C’est à la lumière de cette conception esthétique qu’Olwig mettra en parallèle les transformations des landes danoises avec les descriptions littéraires qui les ont précédées ou accompagnées. En fait, l’auteur n’examine pas les rapports du reflet entre une infrastructure matérielle et une superstructure idéologique dont la littérature serait porteuse – comme le suggérait la critique marxiste orthodoxe – mais s’interroge sur la fonction et l’inscription de ce discours dans les changements survenus. Son étude ne participe pas directement d’un projet radical comme tel mais plutôt d’une réflexion sur le rôle de la littérature dans l’évolution sociale et culturelle d’un pays. Il attire néanmoins l’attention du lecteur sur les rapports complexes entre une convention littéraire (un certain romantisme pastoral) et ses résonnances dans la marche de l’histoire : la littérature, écrit-il, dépeint la réalité du paysage, non pas telle qu’elle est ou était, mais plutôt sur la base d’une conception de ce qu’elle devrait être, conception explicable en termes de convention pastorale (« Literature, then, can be seen to portray landscape reality, not as it is or was, but rather on the basis of a conception of what it ought to be ; a conception explicable in terms of the pastoral convention ») (Olwig, 1981, p. 53). Il fournit ainsi, avec Cook, une des premières critiques concrètes, par l’entremise d’une étude de cas, des travaux humanistes.

Confrontant les positions humaniste et radicale autour de la notion de « conscience », Cook résume bien la distance qui sépare leurs approches respectives de la littérature :

« Both approaches are of course concerned with the interaction between the individual and society, but humanist geographers consider conscience to be the result of the individual’s interpretation of the world, flowing outward to society, while radical geographers consider it to be the result of the individual’s position in society, flowing inward to the individual. The humanist focuses upon individual’s experience of life, his or her values, attitudes and beliefs, the meaning attached to phenomena, and other ‟subjective” factors, and studies consciousness via this route. In contrast, the radical begins by analyzing the person’s class position, the relationship between this class and the ruling class in society, and the susceptibility which this class exhibits to the absorption of the ideology disseminated by the ruling class » (Cook, 1981, p. 66-67)10.

Optant pour l’avenue critique, Cook, propose ainsi de replonger l’œuvre dans la « situation » qui l’a vu naître (entendue comme l’ensemble des influences psychologiques et sociales émanant d’un contexte spatio-temporel) pour saisir les causes des « distorsions » qu’elle fait subir à la réalité sociale et géographique. Ainsi, les écarts du monde représenté dans le roman par rapport à un « réalisme » authentique, seront interprétés comme l’expression d’une fausse conscience qui s’explique par le filtre déformant de la situation de classe de l’auteur. L’auteur recourt ici au déterminisme de classe propre à l’approche marxiste classique de l’art et de la littérature (que l’on désigne souvent comme l’esthétique marxiste orthodoxe), la conscience de l’auteur étant le sous-produit des conditions matérielles d’existence à l’intérieur desquelles il évolue.

À l’exception des quelques travaux évoqués ci-dessus, rares sont les géographes radicaux qui ont effectivement procédé à des interprétations d’œuvres littéraires, leur matériau de prédilection se situant ailleurs. Ce n’est que dans la deuxième moitié des années 1980 que les géographes critiques se pencheront en plus grand nombre sur le fait littéraire, en inscrivant leurs travaux dans la mouvance de la « nouvelle » géographie culturelle dans le monde anglophone et des cultural studies11. Il en sera question au chapitre suivant. La plus achevée des études d’inspiration marxiste, et encore elle nous est parvenue tardivement, a été élaborée par David Harvey au sujet du Paris de Balzac, comme nous le verrons maintenant.

Honoré de Balzac : cartographe de la modernité

« I’d always been reading this literature, but I never thought of using it in my work. Once I started to do so, I discovered how many historical ideas poetry or fiction can set alight » (Harvey, 2000, p. 85)12.

La fascination de David Harvey, le plus connu des géographes néo-marxistes dans le monde anglo-saxon, pour la ville de Paris remonte à ses premiers ouvrages sur la thématique de la justice sociale et spatiale (Harvey, 1973 ; 1985a et b). Et comme pour Marx avant lui, cette fascination pour Paris s’accompagne d’une grande admiration pour l’œuvre de Balzac dans sa capacité de déceler sous la « surface des apparences » les « forces occultes qui gouvernent l’évolution des relations sociales » (Harvey, 2003, p. 55). Choisi pour ouvrir son ouvrage, Paris, Capital of modernity (dont la traduction française est parue en 2012 sous le titre Paris, capitale de la modernité), qui réunit l’ensemble de ses recherches sur le Paris du Second Empire, son étude sur la Comédie humaine constitue sans doute l’analyse géographique d’une œuvre littéraire la plus achevée dans la perspective du « matérialisme historico-géographique » comme il la dénomme lui-même.

Lire la Comédie humaine en géographe, écrit Harvey, constitue une « expérience extraordinaire », car cela permet de mettre en lumière « toutes sortes de choses » au sujet de la ville et de sa « géographie historique » qui auraient pu nous échapper sans elle (Harvey, 2012, p. 53-4). La plus grande réussite de Balzac réside, selon lui, « dans la manière dont il a disséqué et représenté les forces sociales qui traversent la société bourgeoise » :

« En démystifiant la ville et les mythes de la modernité, il a ouvert de nouvelles perspectives, non seulement sur ce qu’était la ville, mais sur ce qu’elle pourrait devenir. D’une façon tout aussi cruciale et difficile à extraire des archives sans âme de la ville, il dévoile les fondements psychologiques de ses propres représentations et avance des hypothèses quant aux jeux troubles du désir (notamment chez les bourgeois). La dialectique de la ville et de la constitution de la subjectivité moderne se trouve ainsi mise à nu » (Harvey, 2012, p. 54).

Harvey admire l’extrême sensibilité de Balzac à la structure des classes : une « aristocratie corrompue » qui faillit dans sa mission historique et la bourgeoisie, objet central de son « mépris », qui n’a aucune « alternative civilisée » à proposer. Il s’attarde dans un premier temps à reconstituer la configuration distinctive des luttes des classes en province telle qu’on peut la lire dans Les Paysans par exemple. Entre l’aristocratie terrienne et les paysans, la lutte féroce se joue souvent parmi les avocats, les marchands et médecins qui, en véritables protagonistes, cherchent à accumuler du capital par l’entremise de pratiques usurières, d’intrigues légales complexes et le développement d’alliances stratégiques souvent consolidées par des mariages de « raison » (Harvey, 2012, p. 60-61). Et bien que les paysans, insiste-t-il, soient inévitablement enclins à développer des alliances avec la bourgeoisie locale contre l’aristocratie, les chances sont minces pour qu’ils en tirent un véritable bénéfice. Car, à la campagne, comme en ville, « tout est régi par la circulation du capital » (Harvey, 2012, p. 65). Or, comme le rappelle encore Harvey, « Paris règne peut-être, mais c’est la campagne qui gouverne » (Harvey, 2012, p. 62).

Le passage de la campagne à la ville, « entre le rythme tranquille de la vie provinciale » et la « frénésie parisienne » met en lumière des « contrastes ahurissants ». À Paris même, Harvey apprécie particulièrement la minutie avec laquelle les nombreux « étages » de la stratification sociale sont décrits par Balzac. Car pour bien comprendre comment fonctionne Paris, « pour dépasser les apparences, la folle confusion et les variations kaléidoscopiques, pour pénétrer dans le labyrinthe, il faut ‟ouvrir le corps et trouver l’âme à l’intérieur”. Mais une fois ce noyau mis à nu, l’existence bourgeoise apparaît dans toute sa vacuité » (Harvey, 2012, p. 65, citant Balzac). Il s’occupe donc, dans un deuxième temps, d’en exposer chacune des strates dont les multiples relations conflictuelles permettent à Balzac d’édifier une représentation de Paris comme étant le produit d’une constellation de rapports de classes.

Au bas de l’édifice, la première sphère décrite par Balzac, se trouve le « prolétariat, ‟le monde qui n’a rien”, ‟l’ouvrier” qui ‟outrepasse ses forces, attelle sa femme à quelque machine, use son enfant et le cloue à un rouage” ». Le fabricant joue le rôle « d’intermédiaire qui tire les ficelles […] de ces ‟marionnettes” ». Au nombre de 300 000, selon les estimations de Balzac, « ce prolétariat dilapide sa richesse durement gagnée dans les tavernes qui entourent la ville, s’épuise dans la débauche, connaît de temps à autre des poussées de fièvre révolutionnaire, avant de retourner à ce ‟monde de sueur” » (Harvey, 2012, p. 70, citant Balzac). Juste au-dessus, la petite bourgeoisie est obnubilée par sa soif d’argent et de plaisirs. Elle comprend, selon les mots de Balzac, « les commerçants en gros et leurs garçons, les employés, les gens de la petite banque et de grande probité, les fripons, les âmes damnées, les premiers et les derniers commis, les clercs de l’huissier, de l’avoué, du notaire, enfin les membres agissants, pensants, spéculants de cette petite bourgeoisie qui triture les intérêts de Paris et veille à son grain ». L’étage suivant est constitué par la grande bourgeoisie, laquelle confirme sa domination, tant dans la société parisienne que dans la Comédie humaine elle-même. C’est d’ailleurs elle qui fait l’objet de la critique la plus mordante : « espèce de ventre parisien, où se digère les intérêts de la ville et où ils se condensent sous la forme dite des affaires, [où] se remue et s’agite, par un âcre et fielleux mouvement intestinal, la foules des avoués, médecins, notaires, avocats, gens d’affaires, banquiers, gros commerçants, spéculateurs, magistrats » (Balzac, Histoire des treize, cité par Harvey, 2012, p. 71). Enfin, « sans cesse haletant sous le créancier » vit le monde des artistes, qui « parce qu’ils s’efforcent d’atteindre l’originalité, sont (comme Balzac lui-même) ‟noblement brisés” en ‟cherchant vainement à concilier le monde et la gloire, l’argent et l’art” » (Harvey, 2012, p. 72, citant Balzac). Voilà qui explique, en résumé, l’expérience « kaléidoscopique » de la ville : « le mouvement exorbitant des prolétaires, (…) la dépravation des intérêts qui broient les deux bourgeoisies, (…) les cruautés de la pensée artiste, et les excès du plaisir incessamment cherché par les grands, expliquent la laideur normale de la physionomie parisienne » (Balzac, cité par Harvey, 2012, p. 73). La description de cette stratification sociale complexe et démultipliée par la foule innombrable des personnages de la Comédie humaine a sa propre géographie dont les « variations infimes sont intégrées dans la forme socio-spatiale de la ville » :

« À Paris, les différents sujets qui concourent à la physionomie d’une portion quelconque de cette monstrueuse cité, s’harmonient admirablement avec le caractère de l’ensemble. Ainsi portier, concierge ou suisse, quel que soit le nom donné à ce muscle essentiel du monstre parisien, il est toujours conforme au quartier dont il fait partie, et souvent il le résume. Brodé sur toutes les coutures, oisif, le concierge joue sur les rentes dans le faubourg Saint‑Germain, le portier a ses aises dans la Chaussée-d’Antin, il lit les journaux dans le quartier de la Bourse, il a un état dans le faubourg Montmartre. La portière est une ancienne prostituée dans le quartier de la prostitution ; au Marais, elle a des mœurs, elle est revêche, elle a ses lubies » (Balzac, cité par Harvey, 2012, p. 75).

Harvey est ainsi à l’affut des rapports complexes entre la structure sociale, apparemment rigide, et la structure spatiale dont l’œuvre brosse progressivement le tableau. Or, il le fait en étant sensible aux processus qui tendent à changer l’ordre des choses. Il évoque la trajectoire d’un Lucien qui, à la fin d’Illusions perdues, « retourne dans sa province natale affaibli, ruiné et déshonoré » pour le retrouver plus tard de retour à Paris, dans Splendeurs et misères des courtisanes, « au sommet de la gloire grâce à son association avec le grand criminel Vautrin » (Harvey, 2012, p. 74). La plupart du temps, cette structure socio-spatiale semble bien plus puissante que les initiatives individuelles dans la courbe des destins comme dans la trajectoire plus générale de la ville. Dans Ferragus, par exemple, « on voit mourir la quasi-totalité de ceux qui transgressent l’ordre spatial et se trouvent dans le mauvais espace au mauvais moment » (Harvey, 2012, p. 75). Or, aussi implacable que ce déterminisme spatial puisse paraître dans l’Histoire des Treize (dont Ferragus est le premier de trois récits), Harvey suggère qu’il tend à s’assouplir dans les romans plus tardifs de Balzac. Grâce à une certaine capacité d’ordonner l’espace, quelques rares personnages situés « tout en bas de l’échelle sociale » parviennent à « subvertir la configuration spatiale et l’ordre moral » à leur profit. C’est le cas de Vautrin, ce criminel devenu chef de police, qui réussit à exploiter « à son avantage sa connaissance de l’écologie sociale de la ville et sa capacité à la contrôler ». C’est ce qui, en bout de ligne, permet à Harvey de conclure que Balzac appréhende « la spatialité de la ville comme un entité dialectique, construite et active plutôt que passive ou purement réflexive » (Harvey, 2012, p. 77).

Harvey examine ensuite la représentation balzacienne des rues, boulevards et espaces publics parisiens auxquels « les espoirs, les désirs et les craintes des personnages » confèrent sens et caractère. Il se penche avec intérêt sur son art exceptionnel de la description des intérieurs qui apparaissent comme autant de « miroirs concentriques de l’univers ». Il discute de sa très ambitieuse volonté de « posséder » Paris par la plume, et d’en offrir une vision synoptique « tout entière contenue dans les descriptions extraordinaires de la physionomie de la ville » (Harvey, 2012, p. 92). Par cette étude d’une œuvre aussi gigantesque, le but de Harvey n’était certes pas de contribuer à jeter les bases d’une autre façon de faire la géographie littéraire. Mais l’œuvre de Balzac lui a fourni un matériau alternatif pour documenter le processus multiforme de l’urbanisation du capital, d’en fournir une représentation incarnée par une foule de personnages aux destins entremêlés à celui d’une ville au cœur de laquelle la trajectoire de la modernité s’est déployée de façon exemplaire.

Histoire croisée de la littérature et de la géographie

Parallèlement à ces trois types de recours programmatiques à la littérature, les géographes français ont aussi, sans doute en raison des rapports privilégiés entre histoire et géographie, cherché à comprendre l’évolution des rapports entre littérature et culture géographique dans le temps. Cette quatrième perspective de recherche ne constitue pas une approche géographique de la littérature au même titre que celles qui viennent d’être exposées. Elle ne cherche pas à intégrer la littérature à un programme idéologique ou épistémologique précis de la géographie ; elle cherche plutôt à établir des parallèles entre leurs histoires respectives.

C’est dans la poursuite de telles questions que Numa Broc, historien de la géographie, se penche sur l’influence des grandes découvertes de la Renaissance dans la popularisation du thème du voyage et de l’exploration dans la littérature en retraçant la présence de préoccupations communes entre les géographes-explorateurs et les écrivains de l’époque. Il montre que les différentes littératures « nationales » n’ont pas toutes été aussi réceptives à l’égard des découvertes du nouveau monde et que « l’exotisme » auquel on aurait pu s’attendre n’a caractérisé qu’à des degrés fort divers les œuvres particulières (Broc, 1980). Étudiant la géographie au XVIIIe siècle, Broc inscrit l’émergence d’un genre nouveau « qui apparaît comme un véritable prolongement de la géographie […] : le roman géographique », dans la mouvance des voyages, des explorations et de l’engouement pour le relativisme géographique (Broc, 1975).

Un peu plus récemment, Claval reconstituait les évolutions parallèles du thème régional dans la géographie et la littérature françaises des XIXe et XXe siècles. Notant d’abord la plus faible tradition régionaliste en France comparativement à l’Angleterre et donc sa moins grande richesse en termes d’informations positives, il tente néanmoins d’établir des rapprochements entre la pensée géographique et le rôle accordé au cadre spatial à l’intérieur du récit littéraire. Il met en lumière, par exemple, le passage d’un espace‑support relativement neutre et indifférencié à une diversité régionale servant de cadre organisateur à l’intrigue. Un point de vue géographique offre ainsi un éclairage différent sur l’histoire de la littérature et des conventions littéraires (Claval, 1987). On retrouve parfois, en guise d’introduction à une étude de cas, ce type de lecture historique parallèle dans certains travaux anglo-saxons (Pocock, 1981). Dans un esprit comparable, J.W. Miller proposera une lecture croisée du régionalisme américain, en tant que phénomène socio-culturel, et du roman régional en essayant de montrer comment l’un peut se nourrir de l’autre et inversement (Miller, 1987).

La recherche de ces rapports peut aussi porter sur l’évolution des mentalités ou des représentations collectives. Rimbert tente par exemple de saisir la présence de deux attitudes antagonistes à l’égard de la ville chez les romanciers et les poètes. Elle parcourt à grands pas la littérature française – en insistant surtout sur le XIXe siècle – pour retrouver des manifestations de certaines vues opposées : d’une part, un certain « refus de la ville », source de corruption et de déracinement, de l’autre, la ville appréciée pour la liberté, les rencontres multiples dont elle est le théâtre (Rimbert, 1973). Cela rejoint en partie le travail de Jeans au sujet de l’évolution des attitudes à l’égard de petites villes américaines (Jeans, 1985) ou encore celui de Ronald Bordessa sur l’interprétation de villes canadiennes (Bordessa, 1988).

D’autres géographes se sont plutôt penchés sur les rapports que certains auteurs particuliers entretiennent avec la géographie. C’est le cas de Jean-Louis Tissier, qui attire notre attention sur la richesse de la culture géographique de Julien Gracq (1910‑2007) et la finesse avec laquelle elle a pu être intégrée à son projet littéraire (Tissier, 1981a et b ; 1982 ; 1988). Loin d’avoir contribué à « dépoétiser » la « réalité » qu’il décrit, la culture géographique classique de Gracq, consacrée par la présence d’un lexique géomorphologique étoffé, un rapport privilégié à la carte et une nette prédilection pour les paysages appréhendés en surplomb, a plutôt fourni une grande cohésion à la trame spatiale de ses récits et enrichi la surprise du lecteur devant « le spectacle du monde ». C’est d’ailleurs à Tissier que l’on doit un des plus passionnants entretiens avec Gracq en 1978, au sujet de sa formation de géographe (ses cours à la Sorbonne avec de Martonne et Demangeon, ses excursions sur le terrain, sa lecture attentive et admirative du Tableau de la géographie de la France de Vidal de la Blache, etc.) et de l’influence que cette formation a pu avoir sur son écriture des paysages (Gracq, 2002). Son intérêt pour l’écrivain est demeuré indéfectible (Tissier, 2016). Par sa richesse, l’œuvre de Gracq a fait l’objet de recherches multiples de la part de géographes aux horizons théoriques fort différents (par exemple, Lacoste, 1987 ; Brosseau, 1996 ; Rosemberg, 2006-7 ; Volvey, 2014 ; Dupuy, 2019).

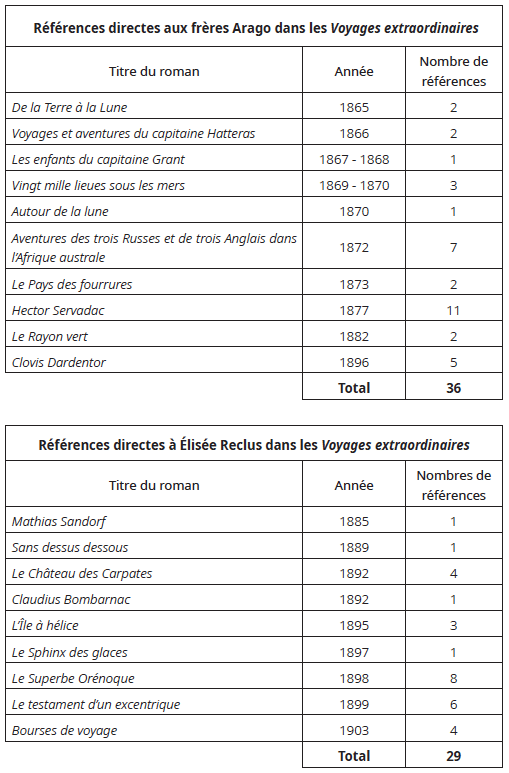

Or, de tous les écrivains auxquels les géographes se sont intéressés pour leur rapport à la discipline, c’est sans doute Jules Verne (1828-1905) qui obtient la palme. Béatrice Giblin, la première en liste, s’est interrogée à savoir en quoi la culture géographique avait pu servir à Verne pour écrire ses romans d’aventures. Sur un ton un peu polémique (réhabilitation de Reclus comme grand précurseur de la géographie moderne), Giblin montre que la grande culture géographique de Verne lui vient en partie de sa lecture des travaux de Reclus. Loin de voir dans son œuvre « un catalogue descriptif des contrées parcourues par les héros », elle insiste sur le rôle de son savoir géographique. Celui-ci sert bien plus qu’à fournir la trame de fond pour ses aventures, mais constitue souvent le ressort de l’intrigue de ses romans (Giblin, 1978). S’interrogeant sur les géographies universelles et le monde de leur temps, Robert Ferras verra lui aussi en Jules Verne non seulement un écrivain à succès mais aussi un géographe (Ferras, 1989). La revue Géographie et cultures consacrera un numéro spécial à l’auteur des Voyages extraordinaires en 1995. Dans un article sur l’hydrographie et l’orographie dans l’Ile mystérieuse, Tissier se plait pour sa part à rappeler que « J. Verne n’a cessé de souligner les affinités intellectuelles qu’il avait avec la géographie » (Tissier, 1996, p. 2). Mais de tous les géographes qui ont travaillé sur l’œuvre de Verne, c’est très certainement à Lionel Dupuy que l’on doit les travaux les plus nombreux et systématiques, dont une partie scrute plus spécifiquement ses rapports à la géographie de son temps (Dupuy, 2006b ; 2011a ; 2013c ; 2015).

Jules Verne et la géographie française

« J’ai toutes les œuvres d’Élisée Reclus – j’ai une grande admiration pour Élisée Reclus – et tout Arago » (Verne, en 1894, cité par Dupuy, 2011a, p. 230).