Paru dans Ktèma 5, 1980, p. 277-288.

Je voudrais dans cette analyse reprendre un très vieux problème qui connaît depuis quelques années un regain d’actualité, à savoir les rapports d’Aristote et d’Alexandre. Depuis le début du XIXe siècle, les historiens et philosophes, pour la plupart, sont convaincus que l’une des tâches fondamentales du philosophe est de penser l’histoire. À partir de ce principe, deux jugements opposés ont été portés sur Aristote. Pour Hegel, le grand philosophe qu’était Aristote ne pouvait pas ne pas avoir été l’admirateur et même l’inspirateur d’Alexandre. Beaucoup de commentateurs, au contraire, ayant constaté que la Politique ne parle guère d’Alexandre, en ont conclu qu’Aristote était un penseur aux vues étriquées, désespérément attaché à une forme politique dépassée, “la petite cité grecque” et qu’il n’avait rien compris à l’œuvre géniale d’Alexandre1. Ces deux jugements restent à l’arrière-plan du débat plus technique suscité par un document qui ne nous a été transmis qu’en traduction arabe et que les manuscrits nous présentent comme une lettre d’Aristote à Alexandre2.

Il est probable qu’il y a eu une correspondance entre Aristote et son ancien élève Alexandre. Cicéron déclare à Atticus (Ad Atticum, XII, 40) que, pour écrire à César, il va prendre modèle sur une lettre d’Aristote à Alexandre. Diogène Laërce mentionne deux traités adressés par Aristote à Alexandre (le Περὶ βασιλείας et le Ὑπὲρ ἀποίκων) et quatre lettres (V, 22 et 27). Même si Diogène Laërce reprend un catalogue plus ancien, il n’est pas évident que les six œuvres qu’il cite soient authentiques. Dès le IIIe siècle av. J.-C., de nombreux faux circulèrent sous le nom d’Aristote : avec la constitution des grandes bibliothèques royales d’Alexandrie et de Pergame, la confection d’écrits apocryphes devint une activité très rentable3. Ce qui est sûr, c’est qu’après Diogène Laërce, dont la compilation paraît dater du IIIe siècle ap. J.-C., les lettres “d’Aristote à Alexandre” se multiplièrent. Parallèlement au Roman d’Alexandre du pseudo-Callisthène se constitua ce que M. Grignaschi a justement appelé un “roman épistolaire” : à chaque étape importante de son expédition, Alexandre écrivait à Aristote pour lui raconter ce qu’il avait fait et ce qu’il avait vu ; Aristote, en réponse, le félicitait, lui prodiguait des conseils ou lui demandait des précisions. Quelques-unes de ces lettres furent traduites en arabe sous la direction de Sālim Abu-L’ala, secrétaire d’Hišam b. Abd-Al-Malik, calife omeyyade de Damas de 724 à 743. Il convient de noter que ces lettres figurent parmi les premiers textes grecs à avoir été traduits en arabe : la traduction des traités philosophiques et scientifiques d’Aristote n’a commencé qu’un siècle plus tard, à l’époque d’Al-Kindi4. Il semble que l’intérêt manifesté si tôt par l’entourage du calife pour la correspondance d’Aristote et d’Alexandre soit dû à l’analogie des situations politiques : comme Alexandre, les Omeyyades devaient organiser un empire rapidement conquis ; comme lui, ils devaient tenir compte des classes dirigeantes des peuples vaincus et notamment des cadres perses de l’ancien Empire sassanide. Ces “lettres choisies” arabes n’ont pas encore fait l’objet d’une traduction complète dans une langue européenne. Néanmoins, les deux études détaillées que leur a consacrées M. Grignaschi5 et les larges extraits qu’il en a cités permettent d’affirmer :

- d’une part que toutes ces lettres sont traduites du grec (les additions du traducteur arabe paraissent se limiter à quelques formules pieuses) ;

- d’autre part que, sur les seize lettres du recueil arabe, quinze sont incontestablement apocryphes et datent du Bas-Empire ou de l’époque byzantine.

Ces quinze lettres sont intéressantes pour l’histoire des idées politiques et ce qu’on pourrait appeler la technique du despotisme. Ainsi, dans l’une de ces lettres, Aristote reconnaît qu’un roi a besoin de ministres (vizirs) mais conseille à Alexandre d’en avoir un assez grand nombre (sept) et de ne jamais les réunir en conseil des ministres, parce qu’un conseil risque de donner au peuple l’impression qu’il existe en dehors du roi une source de sagesse et un organe collectif de décision, ce qui peut être fâcheux pour l’autorité royale. De tels préceptes n’ont rien d’aristotélicien, mais le caractère apocryphe de cette correspondance apparaît surtout dans les anachronismes et les invraisemblances dont elle est pleine. Ainsi Aristote félicite Alexandre d’avoir vaincu les Turcs ou d’avoir conquis l’Italie et obligé les Romains à se réfugier chez les Francs6. Ainsi Alexandre écrit aux Hébreux (certains manuscrits portent même “aux Arabes”) pour leur annoncer sa conversion au monothéisme. Bref, le roman épistolaire est plus romanesque encore que le pseudo-Callisthène.

Sur les seize lettres du recueil, il en est une, cependant, – la 10e dans le ms Aya Sofya 4260 – qui se distingue de toutes les autres par la sobriété de son style et par l’absence d’anachronisme. Cette Lettre est assez souvent citée dans la littérature politique arabe, dès le VIIIe siècle, et dans la littérature politique juive7, mais, contrairement à d’autres lettres plus romanesques du recueil, elle a été totalement ignorée de l’Occident latin. Les hellénistes et philosophes européens ne prirent connaissance de ce document qu’en 1891, lorsque, sur la base d’un seul manuscrit du Vatican, J. Lippert en proposa une édition, une traduction latine et un bref commentaire8. Comme l’édition de J. Lippert coïncida avec la découverte du papyrus de la Constitution d’Athènes, et donc avec un moment d’intense intérêt pour l’œuvre historique et politique d’Aristote, tous les ténors de la philologie allemande de l’époque se penchèrent sur la Lettre9. Quelques-uns affirmèrent qu’il s’agissait d’une lettre authentique : la plupart y virent un exercice de rhétorique d’époque romaine. U. von Wilamowitz-Moellendorf ayant déclaré que c’était un tissu de banalités indigne d’Aristote, personne n’osa plus dire le contraire et la question parut réglée pendant soixante-dix ans.

Au début des années 60, la découverte à Istanbul de plusieurs manuscrits de la Lettre permit de compléter et de corriger le texte établi par J. Lippert à partir du seul Vaticanus 408 et fit rebondir la question de l’authenticité. L’arabisant anglais S. M. Stern10, au terme d’une analyse minutieuse de deux chapitres de la Lettre (9 et 10), suggéra que le chapitre 9 (le conseil de déporter les Perses) devait être d’Aristote et que le chapitre 10 (la vision d’avenir) pouvait être de lui. En se fondant sur cinq manuscrits d’Istanbul (et bien entendu sur le Vaticanus) l’arabisant polonais J. Bielawski proposa une nouvelle édition de la Lettre et la traduisit en français : son compatriote helléniste M. Plezia accompagna cette traduction d’un très riche commentaire, où il affirma, de façon péremptoire, que la lettre avait été écrite par Aristote dans l’été 33011. À la suite des deux éditeurs polonais, la plupart des commentateurs se sont prononcés en faveur de l’authenticité, qu’il s’agisse d’A. Houlou12, de P. Thillet13 ou de P. Goukowsky dans sa thèse récente sur “Les origines du Mythe d’Alexandre” (Nancy, 1978)14. L’opinio communis a connu un renversement complet depuis quelques années. On ne saurait pour autant considérer la question comme résolue. Tout d’abord l’édition J. Bielawski repose encore sur des bases fragiles. M. T. Fahd, que je tiens à remercier ici des précieuses indications qu’il m’a données, a repéré à Istanbul et à Bursa cinq manuscrits non utilisés par l’éditeur polonais15. On ne saurait exclure quelques surprises dans l’établissement même du texte. De plus, même si l’on prend pour base de réflexion l’édition et la traduction de J. Bielawski, on n’est nullement contraint d’accepter les conclusions de M. Plezia.

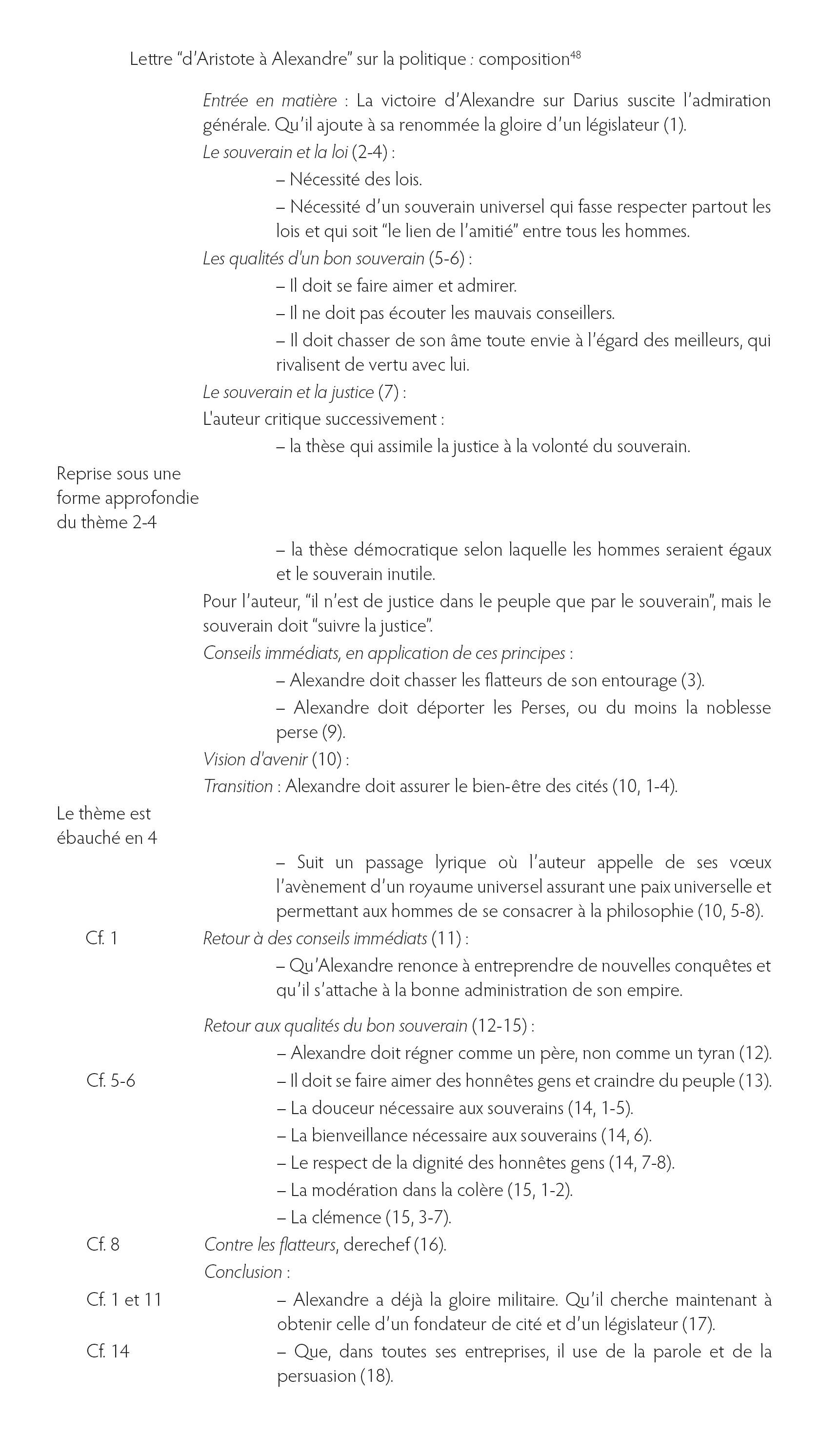

La structure de la Lettre est assez complexe, comme on peut le voir sur le plan présenté en appendice. Les développements généraux et les conseils précis alternent. Chaque thème – à l’exception du conseil de déporter les Perses – est développé au moins deux fois. Ce type de composition musicale est très fréquent dans les discours politiques, et notamment dans les exhortations à des souverains : le plan d’Isocrate dans le discours À Nicoclès, adressé au roi de Chypre, ou celui de Dion Chrysostome dans le 3e discours Sur la Royauté adressé à Trajan sont plus sinueux encore. Une telle démarche est extrêmement habile : en développant brièvement chaque thème, l’auteur évite à la fois d’ennuyer et d’irriter son lecteur par des conseils trop insistants ; en reprenant plusieurs fois chaque idée, il impose peu à peu, subrepticement, son point de vue. Comme le savent tous les orateurs, l’art de persuader est en grande partie l’art de bien se répéter. La composition de la Lettre est très habile, mais on ne saurait en tirer d’argument ni en faveur de son authenticité ni contre elle : l’auteur peut être Aristote, mais tout aussi bien n’importe quel faussaire maîtrisant bien les règles du genre épistolaire.

Le critère le plus solide pour juger de l’authenticité d’un texte, à savoir l’analyse de la langue, qui a donné des résultats intéressants quoique non décisifs pour les Lettres de Platon, fait défaut dans le cas présent : notre texte ne nous est connu que par une traduction. Il ne faut pas à cet égard se laisser tromper par la fréquence des mots grecs dans le commentaire de M. Plezia : M. Plezia, semble-t-il, a fait du thème grec sur le français – ou le polonais – de son collègue J. Bielawski. Le travail qui ferait le plus progresser l’analyse de la Lettre serait une étude précise, par un arabisant, du vocabulaire et notamment du vocabulaire politique arabe utilisé dans la Lettre et dans l’ensemble du Roman épistolaire. Quand ce travail aura été fait, on pourra tenter une rétroversion qui soit autre chose qu’une fantaisie arbitraire ; même alors, cependant, on ne pourra tirer aucune conclusion sûre d’une comparaison linguistique entre la Politique et le texte grec supposé de la Lettre. La comparaison linguistique du texte arabe de la Lettre et de la traduction arabe d’œuvres incontestablement aristotéliciennes ne saurait donner non plus de résultats probants, parce que les œuvres philosophiques et scientifiques d’Aristote ont été traduites plus tard par des traducteurs ayant d’autres méthodes, d’autres préoccupations… et un vocabulaire assez différent16.

Le style de la Lettre, dans la mesure où nous pouvons en juger par une traduction de traduction, est beaucoup plus élégant, beaucoup moins dense aussi que celui des traités d’Aristote : le contraire eût été étonnant dans une lettre. La Lettre a certes la sobriété et la “dignité” que le rhéteur Démétrius17 attribue à la correspondance d’Aristote, mais ce critique porte la même appréciation sur les Lettres de Platon, et donne les deux philosophes en exemple. Ou la Lettre est d’Aristote ou, ce qui est tout aussi probable, l’auteur a bien imité le style épistolaire d’Aristote… et de Platon. Ici et là, la Lettre paraît suivre dans le raisonnement une démarche typiquement aristotélicienne : ainsi, en 7, l’auteur critique tour à tour les deux thèses extrêmes de ceux qui identifient la justice au bon plaisir du souverain et de ceux qui assimilent la justice à l’égalité, pour proposer ensuite la thèse moyenne, située au juste milieu, du souverain respectant la justice et indispensable au respect de la justice. Dans le cas précis, la démarche est aristotélicienne, mais la pensée ne l’est pas. Tout ce qu’on peut déduire du rapprochement c’est, chez l’auteur, une certaine familiarité avec la dialectique d’Aristote.

Beaucoup de faux révèlent leur caractère apocryphe par des anachronismes flagrants. On ne trouve rien de tel dans la Lettre18. La date, réelle ou fictive, se laisse assez bien cerner. Le début de la Lettre évoque la bataille de Gaugamèles et la conquête des capitales perses : la Lettre a donc été écrite au plus tôt en 330. En 11, Aristote conseille à Alexandre de renoncer à l’expédition qu’il est en train de préparer : par conséquent la Lettre est antérieure à la conquête de l’Inde (327-325) ou même à celle des satrapies orientales (329-327). La Lettre est supposée avoir été écrite entre 330 et 327. La marge n’est que de trois ans, mais entre 330 et 327 les relations d’Alexandre et de son entourage se sont considérablement détériorées : qu’il suffise de rappeler le procès de Philotas, l’assassinat de Parménion (330), le meurtre de Cleitos (328), l’affaire de la proskynèse et finalement le complot des pages (327).

- Si la Lettre est authentique et qu’elle date de 330, il faut croire que, quand Aristote met en garde Alexandre contre les flatteurs, il pressent l’influence nocive que la tradition prête à Anaxarque ; il faut supposer que, quand il lui demande de modérer sa colère, il redoute de sa part un acte d’ὕβρις comme le meurtre de Cleitos ; il faut admettre que, quand il lui conseille de ne pas prendre ombrage de ceux qui rivalisent de vertu avec lui (6), il tente de conjurer les menaces qui lui paraissent peser sur Philotas, Parménion et Antipater. Bref, si la Lettre a vraiment été écrite en 330 par Aristote, elle témoigne d’une clairvoyance politique et psychologique tout à fait exceptionnelle.

- Si la Lettre est authentique et qu’elle date de 327, les conseils et les mises en garde d’Aristote sont autant de reproches à peine voilés. Autrement dit, la Lettre est un chef-d’œuvre d’insolence. C’est ce que pense P. Goukowsky : d’après cet historien, Alexandre aurait vu dans la Lettre un défi et l’amorce d’une violente campagne de propagande destinée à dresser contre lui Grecs et Macédoniens ; sitôt qu’il aurait reçu la Lettre, il aurait réagi en impliquant Callisthène dans le complot des pages19. Aristote aurait ainsi par sa lettre causé la mort de son neveu…

- Si la Lettre est l’œuvre d’un faussaire, il est tout à fait naturel que l’auteur, écrivant après les événements, prête à Aristote, à la date fictive de 330, des vues prophétiques sur ce qui se passera dans l’entourage d’Alexandre entre 330 et 32720.

L’absence de tout anachronisme historique ne prouve pas que la Lettre ait été réellement écrite par Aristote, mais seulement que l’auteur connaissait bien l’histoire d’Alexandre. On peut même trouver un peu suspect que l’auteur connaisse si bien toute cette histoire, ou du moins le montre tant.

Ni la langue ni les allusions historiques ne permettent de trancher la question de l’authenticité. On ne peut donc espérer trouver une réponse qu’en confrontant les idées de la Lettre et celles qui sont exprimées dans des œuvres incontestablement aristotéliciennes comme la Politique ou l’Éthique à Nicomaque. Une telle comparaison doit être menée avec prudence : il faut tenir compte du fait que nous ignorons le plus souvent quels termes grecs se dissimulent derrière les mots arabes. Je prends un exemple simple : le mot sultan revient souvent dans la Lettre, mais nous ne savons pas s’il traduit ἄρχων, μόναρχος, βασιλεύς ou tantôt l’un tantôt l’autre21. Malgré ces incertitudes de vocabulaire, les grandes lignes de l’argumentation et de la pensée politique de la Lettre apparaissent nettement, ce qui justifie qu’on examine si cette pensée est aristotélicienne.

Les partisans de l’authenticité, M. Plezia notamment, ont proposé pour chaque passage de la Lettre un grand nombre de “parallèles” tirés du Corpus aristotélicien. Les résultats ne sont impressionnants qu’en apparence. La Lettre n’est certes pas le tissu de banalités qu’y voyait U. von Wilamowitz ; elle n’en comprend pas moins beaucoup de lieux communs. Qu’on retrouve tel ou tel de ces topoi chez Aristote ne prouve rigoureusement rien sur l’authenticité de la Lettre. Je prends quelques exemples. Lorsque l’auteur conseille à Alexandre de donner une législation à ses sujets, il lui demande d’imiter Lycurgue et Solon (1, 4 ; 17, 3) : dès lors que ce sont les premiers noms de législateurs qui viennent à l’esprit de n’importe qui, il est parfaitement vain d’invoquer en faveur de l’authenticité les mentions élogieuses des deux personnages dans l’œuvre d’Aristote22. La douceur et la bienfaisance sont certes des vertus décrites dans l’Éthique à Nicomaque23, mais ce sont aussi des qualités royales célébrées dans tous les “miroirs des princes”, des discours chypriotes d’Isocrate à la Lettre d’Aristée et à Dion Chrysostome, sans parler de nombreuses inscriptions ; dès lors, leur mention dans notre Lettre ne saurait servir à identifier l’auteur. L’opposition du roi qui règne sur des sujets consentants et du tyran qui règne par la terreur (Lettre, 12) est certes un thème cher à Aristote dans la Politique24, mais ce n’est pas un thème qui lui est propre ; on le retrouve notamment dans les Mémorables25 de Xénophon, chez Philodème de Gadara26 et chez Dion Chrysostome27. On pourrait rejeter de la même façon les neuf dixièmes des prétendus parallèles invoqués par Plezia.

Il faut reconnaître cependant que dans quelques cas, rares mais significatifs, la Lettre reprend des idées d’Aristote qui vont à l’encontre des opinions couramment admises. Je n’en donnerai ici qu’un exemple28. Au début du § 15, l’auteur ne conseille pas à Alexandre, comme on pourrait s’y attendre, d’éviter la colère, mais d’éviter tout à la fois l’excès de colère (qui est le propre des fauves) et le défaut de colère (qui est le propre des enfants) ; la modération qu’il prône est une vertu typiquement aristotélicienne, un moyen terme entre deux vices. Il est incontestable que l’auteur de la Lettre connaissait assez bien certains aspects de la philosophie morale d’Aristote. Il n’est pas nécessaire d’être Aristote pour cela.

Les rapprochements ponctuels, même frappants, ne mènent à aucune conclusion assurée. Il convient de dépasser le niveau du commentaire littéral pour comparer globalement la pensée politique de la Lettre et les idées politiques d’Aristote.

La pensée politique de la Lettre se laisse facilement dégager. L’auteur appelle de ses vœux :

- un souverain universel ;

- qui respecte les lois et qui les fasse respecter (sans son autorité, d’après l’auteur, il est impossible que le peuple respecte la loi) ;

- un souverain bienveillant et évergète qui se fasse aimer de tous, qui soit admiré des honnêtes gens et craint par le peuple ;

- un souverain qui assure la paix et la concorde au monde entier, et qui donne aux philosophes la sérénité nécessaire à la vie contemplative.

Sur la question du monarque et des lois, la confrontation de la Lettre et de la Politique est d’autant plus facile que le problème est longuement analysé au livre III de cette dernière œuvre, chap. 15 et 16. Aristote s’en prend vivement à l’idéal platonicien du roi-philosophe et notamment à l’argumentation développée par Platon dans le Politique (292d-297b). Pour Platon, la loi, générale et rigide, est inadaptée à l’extrême mobilité des situations humaines. Seul un roi-philosophe, doué tout à la fois de la connaissance du Bien et d’un diagnostic sûr, peut, en fonction des circonstances, prendre les décisions qui réaliseront la justice dans la cité et assureront le bonheur des gouvernés. Pour Aristote, un régime légal est supérieur au gouvernement absolu d’un seul parce que les lois sont inaccessibles à la passion tandis que tout monarque – fût-il le meilleur homme du monde – risque d’être entraîné par son θυμός. Aristote a sur ce point une formule extrêmement vigoureuse : “Demander le règne de la loi, c’est demander que la divinité et la raison (τὸν θεὸν καὶ τὸν νοῦν) règnent seuls. Demander le règne d’un homme, c’est demander aussi celui d’une bête féroce (θηρίου)”. Suit la célèbre définition de la loi comme “raison libérée du désir”, ἄνευ ὀρέξεως νοῦς (III, 16, 1287a 25-32). Aristote n’admet qu’une exception, en faveur de l’individu exceptionnel qui, dépassant en vertu tous ses concitoyens réunis, est comme un dieu parmi les hommes, ὥσπερ θεὸς ἐν ἀνθρώποις (III, 13, 1284a 10). Il serait injuste de vouloir le soumettre à la loi commune : autant prétendre commander à Zeus (III, 13, 1284b 30 ; III, 17, 1288a 15-30). Un tel homme est lui-même la loi.

La Lettre (§ 2-4) demande à Alexandre de se soumettre aux lois, sans préciser d’ailleurs de quelles lois il s’agit, lois traditionnelles de la Macédoine, lois des cités, ou lois nouvelles résultant de l’activité législatrice d’Alexandre lui-même. Une chose est sûre : le roi ne doit pas agir selon son bon plaisir ; les lois mêmes dont il est l’auteur, une fois établies, limitent son pouvoir. Notons au passage que, si la Lettre était authentique, la fameuse question de savoir si les passages de la Politique, III, 13 et 17, relatifs à l’homme “semblable aux dieux” sont des allusions à Alexandre devrait être tranchée par la négative. D’après la Lettre, la royauté impériale d’Alexandre doit être κατὰ νόμον. L’idée est en parfaite harmonie avec la pensée d’Aristote, même si la notion de νόμος est à propos de la royauté aussi ambiguë dans la Politique que celle de loi dans la Lettre (la royauté perse est qualifiée de κατὰ νόμον en III, 14, 1285a 19).

Ce qui en revanche est tout à fait surprenant dans la Lettre, c’est que l’auteur présente comme une règle générale l’idée que la loi ne saurait être respectée que si un souverain en impose le respect (3-4, 7). Certes Aristote déclare à plusieurs reprises que la meilleure législation du monde ne sert à rien si elle n’est pas appliquée (Pol., IV, 8, 1293b notamment). D’après lui, cependant, les magistrats qui se succèdent selon un ordre (τάξις) qui est lui-même une loi (νόμος)29 sont parfaitement capables de faire respecter les lois. La loi assure en outre, sinon à tous les citoyens, du moins à l’élite dont sont issus les ἄρχοντες, l’éducation qui habitue au respect de la loi30. Bref, dans une cité bien organisée, les lois sont assez fortes pour n’avoir pas besoin de tuteur. Dans un texte célèbre du Mouvement des animaux, X, 703a 30, Aristote compare la τάξις de la cité à l’âme (ψυχή) des animaux : chacun, grâce à la loi et à l’habitude, fait ce qu’il doit faire à la place qui lui a été assignée, et la cité n’a pas plus besoin d’un monarque qu’un animal pour se mouvoir n’a besoin d’une impulsion extérieure. D’après M. Plezia, les divergences sur ce point entre la Lettre et le Corpus aristotélicien tiendraient au caractère même de la Lettre : Aristote serait parfaitement conscient du fait que l’empire d’Alexandre n’est pas une cité et que, dans un ensemble aussi vaste, les lois ne sauraient avoir la force nécessaire pour s’imposer par elles-mêmes31. L’explication est intéressante, mais insuffisante : la Lettre déclare de façon tout à fait générale qu’un souverain est toujours nécessaire. Aristote serait-il devenu si pessimiste sur la vertu politique de tous les hommes sauf un et si optimiste sur la vertu du monarque, pourtant plus menacé qu’un autre de devenir un tyran et une bête féroce (θηρίον selon Pol., 1287a) ?

Le point de vue d’Aristote sur la royauté dans la Politique est assez nuancé. Il dresse un tableau très favorable des royautés des temps anciens : le roi, comme un père, est le bienfaiteur de ses sujets ; il exerce son autorité avec bienveillance et un lien d’amitié l’unit à ceux qu’il gouverne32. Néanmoins, dès le premier chapitre du premier livre de la Politique, Aristote prend bien soin de distinguer de façon radicale pouvoir politique et pouvoir royal (sur ce point encore, il prend le contrepied du Politique de Platon, qui identifiait le roi et le πολιτικός). Quelles que puissent être les vertus d’une royauté patriarcale, elle repose sur une profonde inégalité naturelle : comme un père sur ses enfants mineurs, le roi des temps anciens exerçait son autorité sur des sujets incapables de se gouverner eux-mêmes. La royauté est, au sens strict du terme “politique”, un mode de gouvernement pré-politique, qui ne convient qu’aux familles, aux communautés des temps anciens et aux peuples politiquement sous-développés. La cité, au contraire, Aristote le répète souvent, est une “communauté d’égaux” : les pouvoirs doivent être répartis entre les citoyens selon la règle d’or de l’égalité géométrique (“à chacun selon ses mérites”). Aristote, en V, 10, souligne nettement que, de son temps, l’on ne crée plus de royautés dans les cités. Dès lors en effet qu’il existe dans les cités une certaine égalité, le pouvoir d’un seul devient une injustice, imposée par la force contre le gré des citoyens : ce ne peut être qu’une tyrannie (1313a 3-10).

La comparaison du roi et du père est l’un des thèmes récurrents de la Lettre : le roi est un père plein de bienveillance (12 ; 14), le peuple est semblable à des jouvenceaux soumis à leurs passions et incapables de se gouverner (3 ; 7). Sur la conception générale de la royauté, la Lettre est en parfaite harmonie avec la Politique.

Si la Lettre est d’Aristote, cependant, dès qu’on la rapproche de la Politique, une conclusion s’impose : l’empire d’Alexandre n’est pas gouverné comme une πόλις, mais seulement comme un οἶκος ou une communauté primitive. Autrement dit, la conquête territoriale entraîne une considérable régression politique. Une telle analyse n’aurait rien de surprenant de la part d’Aristote : la Cyropédie de Xénophon souligne déjà l’analogie entre l’ἀρχή d’un maître de maison et celle d’un monarque impérial33 ; Aristote lui-même définit la royauté absolue (παμβασιλεία) comme “le gouvernement domestique d’une ou plusieurs cités, d’un ou plusieurs peuples” πόλεως καὶ ἔθνους ἑνὸς ἢ πλειόνων οἰκονομία34. Ce qui est très étonnant en revanche si la Lettre est d’Aristote, c’est que l’auteur paraisse se réjouir de cette évolution et accepter d’un cœur léger le déclin de la πόλις.

L’expression “les cités” apparaît souvent dans la Lettre (certains manuscrits portent même le titre “Sur la politique envers les cités”), mais les cités n’ont plus ni souveraineté ni autonomie (Alexandre est partout le garant des lois) ; de plus, leur vie n’intéresse manifestement pas l’auteur de la Lettre, qui ne les mentionne que comme les cadres dans lesquels vivent certains groupes de sujets. Un tel vague et une telle indifférence seraient étranges chez l’auteur de la Politique. Dans le livre I, Aristote affirme très nettement que la cité est la forme achevée de communauté humaine (κοινωνία τέλειος : I, 2, 1252b 28) et qu’elle est la fin (τέλος) vers laquelle tendent l’individu, la famille et toutes les communautés imparfaites. On ne saurait bien sûr exclure qu’Aristote dans la Lettre ait accepté de renoncer à la forme politique qu’il jugeait la plus parfaite pour se rallier avec enthousiasme (10) à l’empire d’Alexandre, qui avait le double avantage d’assurer la paix et la concorde au monde entier et de créer pour les philosophes des conditions favorables au progrès scientifique et à la contemplation35. Cela n’est pas totalement impossible, mais cela suppose, entre la Politique et la Lettre, ou entre la Lettre et la Politique, une évolution très profonde de la pensée politique d’Aristote.

En outre, est-on absolument sûr qu’Aristote souhaitait cet empire universel et cette concorde entre tous les hommes évoqués à deux reprises dans la Lettre (4 ; 10) ?

Les commentateurs ont souvent rapproché de notre Lettre un passage fameux du livre VII de la Politique (VII, 7, 1327b). Aristote, après avoir présenté les Barbares d’Europe, pleins d’énergie mais dépourvus d’intelligence, et les Barbares d’Asie, subtils mais serviles, déclare que la race grecque tient le juste milieu entre ces deux extrêmes : c’est pourquoi, dit-il, elle mène une existence libre sous d’excellentes institutions politiques et elle est même capable de commander au monde entier à condition d’avoir une constitution unique (καὶ δυνάμενον ἄρχειν πάντων μιᾶς τύγχανον πολιτείας). Le tour participial utilisé par Aristote nous interdit de savoir s’il s’agit d’un présent, d’un potentiel ou d’un irréel. D’après V. Ehrenberg36, ce passage ne dénoterait ni panhellénisme, ni impérialisme. Aristote expliquerait seulement pourquoi les Grecs, en dépit de leur supériorité naturelle, ne dominent pas le monde. L’existence de multiples poleis indépendantes, aux constitutions diverses, est certes une cause de faiblesse internationale, mais c’est aussi la condition sine qua non du bien-vivre : Aristote se garderait bien, d’après V. Ehrenberg, d’en préconiser l’abandon. Même si l’on admet, contre V. Ehrenberg, l’interprétation traditionnelle selon laquelle ce texte exprime le souhait d’une union des Grecs en vue de la conquête du monde, il faut reconnaître que l’on est encore très loin de la Lettre : si Aristote a vraiment, dans la Politique, un programme impérialiste, il désire, comme Isocrate, la formation d’un empire grec où les Grecs domineront et exploiteront une masse de Barbares asservis. Il y a un abîme, on le voit, entre ces conceptions et l’idée exprimée dans la Lettre d’un royaume universel rassemblant tous les hommes dans la concorde. L’opposition Grecs-Barbares est totalement absente de la Lettre ; le mot “barbare” n’apparaît jamais ; il est un peu désinvolte de déclarer, comme le fait P. Goukowsky37, que “l’antithèse Grecs/Barbares, qui sous-tendait la pensée d’Aristote, a échappé au traducteur arabe”, mais qu’on peut “retrouver” cette opposition en comprenant “les Barbares” quand le texte nous parle du “peuple” et en comprenant “les Grecs” quand le texte dit “les honnêtes gens”38. Cette solution peu convaincante une fois écartée, il reste aux partisans de l’authenticité la possibilité de chercher à montrer qu’Aristote est moins fondamentalement hostile aux Barbares que ne pourraient le laisser croire certaines formules des livres I et VII de la Politique considérées isolément. Il arrive à Aristote d’insister sur le lien d’amitié qui unit tous les hommes : “même au cours de nos voyages au loin, nous pouvons constater à quel point l’homme ressent toujours de l’affinité et de l’amitié pour l’homme – ἴδοι δʹἄν τις καὶ ἐν ταῖς πλάναις ὡς οἰκεῖον ἅπας ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ καὶ φίλον” (Éthique à Nicomaque, VIII, 1, 1155a 21-22). Il est vrai aussi qu’Aristote ne reprend pas explicitement à son compte l’idée deux fois mentionnée que le Barbare est esclave par nature (Pol., I, 2, 1252b 8 ; I, 6, 1255a 29-40). Il est possible qu’Aristote ait hésité à propos des Barbares entre deux conceptions et qu’il ait vu en eux tantôt des hommes irrémédiablement inférieurs, destinés à l’esclavage par nature, tantôt des êtres provisoirement imparfaits, comparables à des enfants ou aux Grecs des temps anciens39. Si l’on privilégie ce dernier aspect de la pensée d’Aristote, il cesse d’être impossible de concilier la Lettre et les idées politiques d’Aristote : entre des Grecs privés de vie politique et des Barbares délivrés du despotisme, devenus les uns et les autres les sujets d’un roi paternel, légal et bienfaisant, les différences s’estompent et la φιλία devient aisée.

Un tel effort de conciliation est un peu laborieux. Il est en outre en pleine contradiction avec les témoignages d’Ératosthène40 et de Plutarque41. D’après ces deux auteurs, Aristote aurait conseillé à Alexandre de se conduire avec les Grecs comme un ἡγεμών et avec les Barbares comme un maître (δεσπότης), de traiter les premiers comme des amis et les seconds comme des ennemis (Ératosthène), comme des animaux et des plantes (Plutarque) ! Alexandre n’aurait fort heureusement pas suivi ces mauvais avis… Les conseils adressés à Alexandre par Aristote, si l’on en croit la tradition, sont en accord avec les textes de la Politique les plus hostiles aux Barbares, et aux antipodes de la Lettre. Certains commentateurs ont cependant poussé le paradoxe jusqu’à prétendre qu’Ératosthène et Plutarque faisaient allusion à notre Lettre : d’après M. Plezia notamment42, Ératosthène aurait, dans un esprit de polémique, étendu à l’ensemble des Barbares l’hostilité que la Lettre manifeste à l’égard des seuls Perses.

Qu’il s’agisse de la loi, de la πόλιςou des Barbares, l’écart entre la Lettre et le Corpus aristotélicien est très important. Certaines divergences peuvent certes s’expliquer par une différence de nature entre les deux types de texte : il est évident que, dans une Lettre à Alexandre, Aristote ne pouvait pas se permettre de critiquer la monarchie avec la même vigueur que devant ses disciples du Lycée. L’explication ne saurait suffire. La Lettre n’est pas une œuvre de flagorneur : les conseils ne manquent ni de franchise ni d’audace. Il faut donc admettre que, si Aristote en est l’auteur, il exprime avec ménagement, mais sans altération, des opinions qui sont les siennes au moment où il écrit.

S’il était prouvé que la Lettre est d’Aristote, il faudrait supposer que la pensée politique d’Aristote a connu une évolution plus complexe encore que ne le croyait W. Jaeger43. Aussi bien dans sa “phase platonisante” que dans sa “phase réaliste”, Aristote considère la polis au sens strict du terme comme la forme la plus haute d’organisation politique. Si la Lettre est de lui, il faut admettre qu’Aristote, devant les succès d’Alexandre, fut un moment tenté d’appuyer et d’inspirer la création d’un empire universel. Dans cette hypothèse, la Lettre reflèterait d’une part la crainte qu’Alexandre ne tombe dans la tyrannie (bien des conseils manifestent, en termes voilés, une telle inquiétude), d’autre part l’espoir d’une paix et d’une φιλία universelles. Les événements ayant confirmé ses craintes, Aristote aurait renoncé ensuite aux espérances qu’il avait placées en Alexandre.

L’explication serait dans son principe séduisante, mais cet effort désespéré pour concilier par une évolution dans le temps des prises de position fondamentalement contradictoires est-il vraiment nécessaire ? Dès lors que l’authenticité de la Lettre est précisément l’une des questions en suspens, il paraît plus simple d’admettre que notre Lettre est un faux.

Il est frappant que les thèmes politiques de la Lettre, la royauté universelle légale et bienfaisante, la paix entre tous les hommes, l’opposition entre les honnêtes gens et la foule populaire soient tous des développements favoris de Dion Chrysostome et de nombreux auteurs de l’époque antonine. Le chapitre 10 tout particulièrement, que M. Plezia a qualifié de “vision d’avenir”, paraît une description des bienfaits de la pax Romana. La Lettre prête à Aristote conseiller d’Alexandre des vues très voisines de celles que Plutarque attribue à Alexandre lui-même dans le traité Sur la fortune d’Alexandre, à savoir l’union du genre humain sous un roi bienveillant. L’un et l’autre, selon toute vraisemblance, s’inspirent de la situation de leur époque et des aspirations de leurs contemporains44. L’anachronisme idéologique qui paraît naïf dans le cas de Plutarque est plus subtil et, semble-t-il, délibéré dans la Lettre. L’auteur, qui paraît connaître assez bien Aristote, sait probablement que le philosophe du IVe siècle ne partageait pas toutes les vues qu’il lui prête dans la Lettre. S’il attribue à Aristote ses propres idées et ses propres souhaits – d’une originalité limitée –, c’est pour leur donner beaucoup plus d’autorité : au lieu de s’adresser à l’empereur ou à l’opinion en son nom propre, il les invite à écouter les avis du grand philosophe maître d’Alexandre. La plupart des commentateurs qui n’admettent pas l’authenticité de la Lettre la présentent en général comme un exercice de rhétorique45. Je croirais plutôt qu’il s’agit d’un faux au sens plein du terme, destiné à appuyer en milieu grec une propagande politique en faveur d’un principat modéré, tempéré par la légalité. A. Houlou, qui affirme nettement l’authenticité de la Lettre, n’en conclut pas moins en déclarant que les vœux d’Aristote ne seront réalisés que sous l’Empire romain46 : c’est exactement ce que le faussaire voulait que son lecteur pensât.

Reste dans la Lettre un passage délicat pour quiconque nie l’authenticité : il s’agit du conseil de déporter les Perses, ou du moins les nobles perses (9). Le conseil n’est pas en contradiction avec la pensée politique d’Aristote. Dans un passage fameux de la Politique (III, 13, 1284a 18 sqq.), Aristote rapproche de l’ostracisme les mesures prises par les tyrans (parabole des épis) et la politique pratiquée par les puissances impérialistes pour maintenir leur domination, l’exil imposé aux notables dans certaines cités de l’empire athénien et la déportation de la noblesse des peuples conquis par le roi des Perses. Il serait assez naturel qu’Aristote demandât à Alexandre d’appliquer aux Perses “le jugement de Rhadamanthe”, c’est-à-dire la loi du talion (9, 2) : le thème de la “guerre de vengeance” est fréquent au IVe siècle, notamment chez Isocrate, et Alexandre l’a repris dans la première phase de son expédition, jusqu’à l’incendie de Persépolis. De plus, l’intérêt politique de la déportation des Perses tel que le présente la Lettre – prévenir les révoltes – coïncide exactement avec l’analyse développée dans le passage précité de la Politique.

Comme chacun sait, Alexandre a mené à l’égard des Perses une politique toute différente. En outre, le conseil de déporter les Perses perd tout intérêt pratique après Alexandre, le danger perse ayant disparu : il n’est pas non plus de nature à rehausser la gloire d’Aristote aux yeux de la postérité. Pourquoi un faussaire aurait-il inventé un tel conseil ?

Il n’y a qu’une réponse possible, mais il y en a une : l’auteur a voulu donner le change à son lecteur. Le contenu politique de la Lettre, nous l’avons vu, est en grande partie anachronique, et il faut qu’il le soit pour remplir sa fonction de propagande, mais il faut aussi que le lecteur reste convaincu que la Lettre est d’Aristote : les allusions historiques fréquentes et le conseil de déporter les Perses visent à maintenir une impression “d’époque” et donc d’authenticité. Tous les textes pseudépigraphiques posent le même problème : tout indice apparent d’authenticité n’est peut-être qu’un piège du faussaire47.

Si la Lettre est d’Aristote, elle est d’un Aristote étrangement éloigné de l’auteur de la Politique. Si c’est un faux, l’auteur est un virtuose de l’apocryphe. La seconde solution paraît présenter moins de difficultés que la première.

APPENDICE

Notes

* Dans un deuxième article, à paraître prochainement, je présenterai de façon plus détaillée les correspondances entre la Lettre et la littérature politique de l’époque antonine. – Je tiens à remercier ici Mme Henriette Pavis d’Escurac et M. Toufic Fahd, dont les observations m’ont été très utiles.

- On trouvera une présentation critique de ces deux points de vue dans la belle étude de V. Ehrenberg, “Aristotle and Alexander’s Empire”, in Alexander and the Greeks, Oxford, 1938, p. 62-102.

- Certains mss précisent “Sur la politique envers les cités”, d’autres simplement “Sur la politique”. C’est ce titre neutre que j’ai adopté dans le résumé de la Lettre joint en appendice. Le titre “Sur la royauté”, donné par J. Lippert à la Lettre, résulte d’une identification hasardeuse avec le Περὶ βασιλείας mentionné dans les listes d’ouvrages d’Aristote.

- Sur ce point, voir notamment P. Fraser, Ptolemaic Alexandria, II, Oxford, 1972, p. 482 sq.

- La Politique, jugée probablement subversive, n’a jamais été traduite en arabe au Moyen Âge.

- M. Grignaschi, “Les Rasā’il ‘Arisṭāṭālīsa ’ilā-l-Ιskandar de Sālim-Abū-l-‘Alā’ et l’activité culturelle à l’époque omayyade”, BEO 19, 1965-66, p. 1-83, et “Le roman épistolaire classique conservé dans la version arabe de Sālim-Abū-l-Alā’”, Le Muséon 80, 1967, p. 211-264 (cité : Muséon).

- Sur la confusion des Gaulois et des Francs, voir ci-dessous, n. 18.

- Voir notamment S.M. Stern, “Aristotle on the World-State”, Londres, 1968, p. 71-85.

- J. Lippert, De epistula pseudoaristotelica Περὶ Βασιλείας commentatio, Berlin, 1891.

- Notamment H. Nissen, “Die Staatsschriften des Aristoteles”, RhM 47, 1892, p. 177-181 ; E. Pridik, De Alexandri Magni epistularum commercio, Dorpat, 1893, p. 138-151 ; B. Keil, Die solonische Verfassung in Aristoteles Verfassungsgeschichte Athens, Berlin, 1892, p. 127-142 ; Fr. Susemihl, “Bericht über Aristoteles und die ältesten Akademiker und Peripatetiker”, Bursians Jahresberichte, 1893, p. 258-292, et U. von Wilamowitz-Moellendorf, Aristoteles und Athen, Berlin, 1893, I, p. 339 sqq.

- S.M. Stern, “Aristotle on the World-state”…, notamment p. 24-65.

- J. Bielawski & M. Plezia, Lettre d’Aristote à Alexandre sur la politique envers les cités, Wroclaw-Varsovie-Cracovie, 1970.

- A. Houlou, “La conception du progrès dans l’Antiquité : à propos d’une lettre d’Aristote à Alexandre”, Actes du IXe Congrès de l’Association G. Budé, Paris, 1973, p. 978-994.

- “Aristote, conseiller politique d’Alexandre vainqueur des Perses ? ”, REG 85, 1972, p. 527-542.

- Voir cependant contra M.-A. Wes, “Quelques remarques à propos d’une lettre d’Aristote à Alexandre”, Mnemosyne 25, 1972, p. 261-295. K. von Fritz (à propos de S.M. Stern, Aristotle on the World State…, et de J. Bielawski & M. Plezia, Lettre d’Aristote à Alexandre…, Gnomon 44, 1972, p. 442-445), refuse également de considérer l’ensemble de la Lettre comme authentique, mais admet que le faussaire a pu reprendre certains passages de lettres perdues d’Aristote.

-

Voici la liste que m’a communiquée M. Toufic Fahd :

1) Université Kütüphane (Bibliothèque de l’Université d’Istanbul) :

a) A 372, 33 fol., 23 x 12 cm, tàliq de 1225 h. c) A 1015, 59 fol., 21 x 13 cm, nashi, s.d.

b) A 775, 50 fol., 22.5 x 15 cm, nashi de 1168 h. d) A 3046, 41 fol., mauvais nashi, s.d.2) Bursa, Genel 783, 43 fol., 20 x 15 cm, nashi de 1033 h. (ou 1155 h.).

- Sur les traducteurs du Corpus aristotélicien à Bagdad, voir notamment F.-E. Peters, Aristotle and the Arabs, New York, 1968, et A. Badawi, La Transmission de la philosophie grecque au monde arabe, Paris, 1968.

- Sur le Style, IV, 234.

- Il y a, à vrai dire, un anachronisme dans le texte des manuscrits. En 9, 9, l’auteur de la Lettre déclare à Alexandre que, s’il déporte les Perses, on se souviendra de lui “comme on se souvient d’Attale et de sa déportation des gens de France (Faranğa)”. J. Bielawski et M. Plezia ont cru possible de corriger Faranğa en Fariğa (la Phrygie) : d’après eux, Aristote ferait allusion à l’origine macédonienne des Phrygiens (Hérodote, VII, 73, Xanthos Lyd., Fr. Gr. Hist., 765 F14). Même si l’on admet la correction proposée par les deux auteurs polonais, une grave difficulté subsiste : aucun texte ne mentionne un Attale à propos de cette migration phrygienne. Mieux vaut donc, avec M. Grignaschi, Muséon 80, 1967, p. 252, voir dans ce passage une allusion à la victoire d’Attale Ier sur les Gaulois, vers 240 (cf. Éd. Will, Histoire politique du monde hellénistique, I, Nancy, 1966, p. 266) : les Francs étant beaucoup plus familiers aux Arabes du VIIIe siècle que les Gaulois, il est fréquent, dans tout le “roman épistolaire”, que le traducteur parle de “Francs” là où le texte grec mentionnait des “Gaulois”. Donner Attale Ier en exemple à Alexandre est un anachronisme grossier qui contraste tellement avec l’exactitude chronologique du reste de la Lettre qu’il faut considérer ce passage comme une interpolation tardive, du Bas-Empire ou de l’époque byzantine. On ne saurait en tirer argument contre l’authenticité de l’ensemble de la Lettre.

- P. Goukowsky, Essai sur les origines du mythe d’Alexandre, I, Nancy, 1978, p. 49-56.

- Cf. M.-A. Wes, “Quelques remarques à propos d’une lettre…“, p. 274 sq. : “il n’est pas tellement compliqué d’écrire une lettre répondant à la situation d’Alexandre à l’apogée de l’expédition”.

- Il en est de même du terme al-mudabbir que J. Bielawski traduit assez maladroitement par “régent”.

- C’est pourtant ce que fait M. Plezia, p. 82 et 157.

- Notamment IV, 2 ; IV, 11 ; IX, 5.

- Pol., III, 14, 1285a 27 ; IV, 10, 1295a 19 : V, 10, 1313a 1-10.

- Mémorables, IV, 6, 12.

- Περὶ τοῦ καθʹ Ὅμηρον ἀγαθοῦ βασιλέως (éd. Olivieri, 1909), col., VI, 12 sqq.

- Passim, par exemple III, 38 sqq.

- Sur le conseil de déporter les Perses, naturel de la part d’Aristote, mais surprenant chez un auteur postérieur, voir ci-dessous.

- III, 16, 1287a 18.

- V, 9, 1310a 14 notamment ; rappelons aussi que tout le livre VIII est consacré à l’éducation dans la cité idéale.

- (J. Bielawski &) M. Plezia, Lettre d’Aristote à Alexandre…, p. 90-94.

- III, 14, 1285b 4 sqq ; V, 10, 1310b 32-40.

- Sur ce point, voir mon étude sur “L’idée de monarchie impériale dans la Cyropédie”, Ktèma 3, 1978, p. 133-163 et surtout p. 156 sq.

- III, 14, 1285b 35-34.

- Une abondante littérature a été consacrée aux rapports de la vie active (πρᾶξις) et de la vie contemplative (θεωρία) chez Aristote. Voir notamment P. Defourny, “L’activité de contemplation dans les Morales d’Aristote”, BIBR 18, 1937, p. 89-101, et P. Aubenque, “Théorie et pratique politiques chez Aristote”, in La Politique d’Aristote, Entretiens sur l’Antiquité Classique XI, Fondation Hardt, Vandœuvres-Genève, 1965, p. 97-123.

- V. Ehrenberg, Alexander and the Greeks, Oxford, 1938, p. 65-71. Voir aussi, sur le même passage, R. Weil, Aristote et l’histoire. Essai sur la Politique, Paris, 1960, p. 402 sqq. L’expression μία πολιτεία fait problème. Si Aristote voulait dire que la Grèce serait plus forte si toutes les cités avaient la même constitution, il semble qu’il emploierait plutôt une autre formule (ἡ αὐτὴ πολιτεία par exemple). Aristote paraît bien envisager dans ce passage une certaine union des cités grecques, mais la question rebondit : s’agit-il d’une constitution fédérale commune à toutes les cités, au sens où Aristote parle de κοινὴ πολιτεία des Thessaliens (fragm. Rose, n° 455), ou d’une fusion de toutes les cités grecques en une seule, auquel cas μία πολιτείαserait le synonyme de μία πόλις ?

- Essai sur les origines du mythe d’Alexandre…, p. 53.

- Les périphrases employées dans le texte arabe paraissent des “traductions analytiques” assez littérales de καλοὶ κἀγαθοί ([J. Bielawski &] M. Plezia, Lettre d’Aristote à Alexandre…, p. 109).

- Il convient de noter qu’au chapitre I du livre I, la πόλις est présentée comme un τέλος pour tous les hommes. Il est d’ailleurs, pour Aristote, un groupe au moins de Barbares qui est parvenu à un modèle supérieur d’organisation politique, à savoir les Carthaginois (Politique, II, 11). Pour une analyse brève, mais subtile, des conceptions d’Aristote relatives aux Barbares, voir H.C. Baldry, The Unity of Mankind in Greek Thought, Cambridge, 1965, p. 88-101.

- Ap. Strabon, Géographie, I, 4, 9.

- Sur la fortune d’Alexandre, I, 6 = Moralia, 329 B.

- Op. cit., p. 12 sqq., 98 sqq. notamment.

- W. Jaeger, Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin, 1923.

- J’examinerai de façon systématique, dans un prochain article, les correspondances nombreuses et souvent précises entre la Lettre et les écrits politiques de l’époque antonine (ceux de Plutarque, Dion Chrysostome et Aelius Aristide notamment). J’essaierai aussi de dater la Lettre : il se peut que l’exhortation à renoncer aux conquêtes soit en fait destinée à Trajan.

- Notamment J. Lippert, B. Keil, Fr. Susemihl, U. von Wilamowitz-Moellendorf ; voir références n. 8 et 9.

- Actes du IXe Congrès de l’Association G. Budé, Paris, 1973 p. 993 sq.

- Sur ce point, voir notamment les judicieuses remarques de R. Syme, “Fraud and Imposture”, Pseudepigrapha, I, K. von Fritz éd., Entretiens sur l’Antiquité Classique XVIII, Fondation Hardt, Vandœuvres-Genève, 1972, p. 1-21.