La fin de la pensée classique – et de cette épistémè qui a rendu possible grammaire générale, histoire naturelle et science des richesses – coïncidera avec le retrait de la représentation, (…). Et la représentation elle-même sera doublée, limitée, bordée, mystifiée peut-être, (…) posée comme l’envers métaphysique de la conscience. Quelque chose comme un vouloir ou une force va surgir dans l’expérience moderne – la constituant peut-être, signalant en tout cas que l’âge classique vient de se terminer et avec lui le règne du discours représentatif, la dynastie d’une représentation se signifiant elle-même et énonçant dans la suite de ses mots l’ordre dormant des choses.

Michel Foucault, 1966, Les Mots et les choses, p. 222.

Ce livre traite de la nature de la géographie il y a deux siècles. Ce n’est pas une histoire de la discipline1. Il n’a pas été écrit comme une reconstruction rassurante des activités des grands hommes ou des grandes femmes d’il y a longtemps2. Ce n’est pas non plus une histoire classique des idées, à la recherche d’éléments de la pensée contemporaine dans les sociétés passées3. Ce n’est pas davantage une histoire normative de « notre discipline » cherchant à établir le chemin correct vers le futur à travers les lumières du passé4. Ce n’est même pas une reconstruction de la « tradition » de la géographie vue comme s’étendant depuis aujourd’hui jusque dans les brumes du passé anglo-saxon (ou non anglo-saxon)5. C’est une discussion à propos de ce qu’était et n’était pas la formation discursive de la géographie en France il y a deux cents ans. Elle est foucaldienne dans son thème central en ce qu’elle explore une de ces « curieuses entités que l’on croit pouvoir reconnaître au premier coup d’œil, mais que l’on a quelque difficulté à définir », en ce cas la formation discursive appelée géographie à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe6. Elle est aussi foucaldienne en ce qu’elle cherche à mettre en évidence des changements qui altèrent les configurations discursives : des changements qui transforment les objets d’étude de formations discursives particulières, les opérations qu’elles peuvent engager, la signification et l’importance apparentes de ces concepts et les options théoriques ouvertes aux penseurs ; des changements qui renversent les hiérarchies dans la division intellectuelle du travail et par conséquent, dans l’orientation de la recherche. Le changement est un concept difficile : il semble immédiatement vous catapulter vers des modes d’explication à fondement évolutif avec un accent sur le thème du devenir au lieu de constituer une « analyse des transformations dans leur spécificité »7. Dans ce livre, j’ai essayé d’éviter ce piège. Je ne suis pas sûre d’y être tout à fait parvenue. L’argument dans ce livre est également foucaldien en ce qu’il suppose qu’un changement radical a pris place à la fin du XVIIIe siècle et que l’on voit la géographie moderne émerger – même si elle n’est pas complètement formée – au cours de cette période. Mon travail diffère de l’approche abstraite de Foucault dans Les Mots et les Choses et dans « Politique et étude du discours » en ce que je m’intéresse fondamentalement à la manière dont l’individu fait l’expérience des formations discursives, aide à les créer et les négocie8.

Les bases de la discipline remises en cause

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la formation discursive de la géographie tourne exactement autour de ce que son nom suggère : la description de la terre. Ce que comprend la terre descriptible est essentiellement déterminé par la manière dont on comprend à l’époque la nature de celle-ci et les forces qui la meuvent. Dans la pensée grecque classique, la géographie et l’astronomie sont profondément liées. Dans l’Europe du Moyen Âge et de la Renaissance, le cosmos étudié par la géographie inclut nécessairement le divin auquel on attribue une influence et un sens fondamentaux sur la terre et sur les créatures qui y vivent. En conséquence, et pour une longue période qui s’étend jusqu’à une date avancée du XIXe siècle, la géographie et la théologie restent étroitement liées9. Dans le courant du XVIIIe siècle, avec la découverte de la géologie, des structures géologiques de la terre et du temps géologique, la géographie commence à plonger sous la surface du sol. Ainsi, à travers l’histoire de la géographie, la description de la terre tend à inclure de plus en plus d’éléments, et se développe beaucoup en accord avec les curiosités et les façons de comprendre ce qui est important au sujet notre globe. Si bien qu’à différentes époques, elle comprend non seulement la topographie naturelle et humaine de notre planète, mais l’air au-dessus, les océans qui s’étendent à côté et même les couches au-dessous – sans oublier toutes les créatures qui y volent, y nagent ou s’y enfouissent.

Il est important de noter, toutefois, qu’alors que l’étendue de ces géographies est énorme, leur approche est limitée. La géographie est une description. Cette description peut prendre nombre de formes, mais la mesure de la terre, son dessin et son rendu littéraire sont ses outils primaires et les plus anciens. À toutes les époques jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le propos ultime de la géographie est de mobiliser ces outils pour créer un tableau unifié, vrai, compréhensif et complet de la terre ou des parties de la terre. Ceci, croit-on, suffira, en soi et avec ces moyens, à étendre la connaissance.

Je ne suppose pas un manque d’idéologie ou de vision, ou l’absence d’une vision du monde derrière les écrits des géographes. La pure description, en ce sens, n’existe pas : nous sommes incapables de fonctionner sans présuppositions. Mais il existe une grande différence entre les suppositions utilisées pour le fonctionnement quotidien (qui permettent heureusement, souvent, la coexistence de « vérités » éclectiques et contradictoires et de vagues démarcations entre les phénomènes et processus qui ont une signification et ceux qui n’en ont pas) et la formation et la vérification délibérées d’une théorie qui caractérisent la pensée scientifique moderne (et qui, qu’elle y parvienne ou non, essaie généralement d’éviter de se contredire). La théorie établit, en ce sens, des arguments idéaux sur le monde ou l’un ou l’autre de ses aspects (il s’agit de modèles intellectuels) qui sont alors explorés pour le sens et l’interprétation qu’ils donnent. Les théories peuvent ressembler de près au monde ou peuvent sembler éloignées de lui et pourtant constituer des outils utiles pour l’exploration du sens. Une partie de la sophistication croissante de la pensée scientifique aux XIXe et XXe siècles tourne autour du fait que les théories ont été de plus en plus comprises comme des constructions dont la relation à la réalité est problématique. Il est soutenu dans ce livre que les géographes du XVIIIe siècle décrivent le monde sans examiner de manière critique la théorie sur laquelle leurs descriptions sont fondées. Ils s’intéressent davantage à la localisation des phénomènes qu’à leur compréhension. Ils sont engagés dans un projet de localisation et dans le développement d’un langage de la localisation, mais pas dans le projet de valider les théories de la localisation. Ils ne reconnaissent pas non plus les théories résultant d’autres formations discursives comme différant en quoi que ce soit de leurs propres descriptions. Ils sont en fait préoccupés par la construction d’un schéma de classification spatiale dont la relation à l’explication n’est pas exprimée et se situe essentiellement au-delà de la critique. Il est aujourd’hui difficile de concevoir combien la géographie est alors non explicative. Ce n’est pas sa fonction d’expliquer les formes qu’elle trouve, le courant des rivières, la forme des côtes, la distribution des plantes et des animaux, la variété des modes de vie humains… mais de les décrire et de les localiser. Alors que, par exemple, les géographes commentent périodiquement l’effet de tel ou tel climat sur tel ou tel peuple, cela n’est jamais présenté comme un problème qu’ils ont à expliquer ou analyser, mais comme quelque chose qui existe. La relation, en somme, est simplement décrite.

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, donc, la géographie s’étend de l’astronomie à la théologie, à la géologie pour prendre en compte des conceptions qui s’élargissent du cosmos sans changer fondamentalement. La géographie décrit, et la description, qu’elle soit mathématique, graphique ou littéraire, est considérée comme menant à la compréhension et à la mise en lumière des problèmes. Lorsque, dans le contexte des guerres de la Révolution et de l’Empire, de la croissance de la statistique officielle et de la montée de la pensée économique moderne, les géographes commencent à attacher plus d’attention à la description de l’activité humaine à la surface de la terre, il y a toute raison de penser que la géographie continuera d’être ce qu’elle a toujours été : une science descriptive, universalisante et inclusive. En fait, avec la croissance de l’intérêt pour la nature physique et biologique et une conscience accrue du domaine social, la compétence descriptive de la géographie semble prête à s’étendre dramatiquement.

Au lieu de cela, la géographie entre dans une période d’incertitude et de latence prolongées qui dure au moins jusqu’aux années 1870 (et certains soutiennent volontiers qu’elle n’a pas encore émergé totalement de cette hibernation). Le manque d’orientation de la géographie, mis en évidence dans le chapitre 2, se manifeste par une perte de direction et de raison d’être, une incertitude sur ce qu’il convient d’enseigner aux étudiants débutants ou avancés, un sentiment d’inconfort vis-à-vis à la fois du rôle et de la nature de la théorie, une perte de statut, un abandon à la fois des aspects les plus techniques et les plus théoriques du domaine, une prolifération de définitions exclusivistes de la formation discursive, et une incertitude générale sur la façon d’évaluer la qualité de la recherche.

Le sujet de cet ouvrage, c’est la nature du malaise évident dans le discours, la réaction conservatrice de nombre de géographes face aux défis émergents des autres formations discursives, la survivance du domaine affaibli à travers un mouvement plus structural et circonstanciel que substantiel, et les directions nouvelles et stimulantes mises en avant, mais largement laissées inexploitées, par des chercheurs travaillant aux marges de la discipline. Comme les formations discursives sont fluides et difficilement analysables, et comme des changements importants prennent place dans nombre de domaines de la pensée académique et sociale au cours de la période couverte par cette étude, les contextes significatifs pour la géographie sont multiples. Les développements en astronomie, histoire naturelle, géologie, archéologie, administration publique (la nursery des sciences sociales) et, bien sûr, en géodésie et cartographie, sont abordés (bien que peut-être sans assez de détails pour satisfaire les historiens de ces domaines). Le contexte qu’explore ce livre est le contexte de la géographie. Les idées de Malte-Brun, Balbi, Cassini, Jomard, etc., sont contextualisés non pas pour construire une large toile de fond, mais « comme partie d’un essai pour expliquer la position prise par un individu au moyen d’une analyse complète des positions possibles alors disponibles »10. L’histoire de cette géographie sera en partie explicative et en partie descriptive. La complexité de la conjonction d’événements, de personnalités et d’idées demande une explication – même si elle est provisoire – afin de nous permettre d’aller au-delà des détails relatifs aux individus, aux livres, aux institutions et aux opinions en vue d’une compréhension générale du rôle de la géographie dans la France d’après la Révolution. Et il y a beaucoup à expliquer !

Il semble paradoxal que juste alors que le monde scientifique commence à se focaliser sur l’exploration de la nature et de l’âge de la terre et sur l’organisation de la vie sur celle-ci, la géographie – un domaine longtemps associé à ces curiosités – néglige cette orientation. La montée en puissance de l’histoire naturelle et son évolution vers la biologie et la géologie à la fin du XVIIIe et au XIXe siècles entraînent le glissement d’une attention centrée sur la peinture pour l’essentiel statique de la forme et de la localisation vers une prise en compte croissante des comportements, interactions et mouvements pour la plupart dynamiques des phénomènes du vivant et du non-vivant. Cela entraîne aussi un glissement de la domination du passé distant (conçu comme mis en place par Dieu ou par des forces physiques anciennes [et donc échappant par essence à l’investigation]) vers le présent immédiat et interactif, animé par des forces encore actives. Ces deux glissements réduisent la valeur de la cartographie géographique statique. À sa place, il devient nécessaire de passer de la possibilité de construire un type de modèle à différentes échelles, à celle de construire de nombreux modèles d’espèces très différentes selon une logique dictée par les phénomènes dynamiques, immédiatement donnés et interactifs que l’on étudie (cartes thématiques et modèles scientifiques). Comme Bruno Latour l’a souligné, chacune de ces cartes ou modèles, du tableau périodique de Mendeleïev au coefficient de turbulence de Reynolds, crée un nouvel espace-temps distinct11. Cet espace-temps est le produit d’une construction ou d’une classification intellectuelle, dont la logique est liée au remaniement des connexions entre les éléments (tels que les éléments chimiques ou les genres des plantes) qui est rendu possible par leur séparation de leur contexte géographique et par leur représentation par des signes mobiles, stables et combinables. L’espace-temps créé par ce remaniement est, et est uniquement, accessible à ceux entraînés à lire les signes et capables de comprendre la logique de leurs nouvelles positions. L’espace-temps de la chimie, de la géologie, de l’ingénierie hydraulique et de la sociologie ne sont pas nécessairement étroitement liés à ceux de la géographie. En conséquence, les géographes ne sont pas plus capables de décrire et de cartographier ces relations espace-temps que n’importe quel autre non-initié.

Le but de la géographie est la description de la terre. Le but des nouvelles sciences est d’expliquer le fonctionnement de certains aspects de celle-ci (ou de ses habitants). La vision géographique holistique mais non théorique, non explicative de notre planète, jointe à son système représentationnel statique et géographique, ne peut pas incorporer ces sciences dans son système descriptif. Latour semble suggérer que dans le XXe siècle tardif, les mathématiques sont peut-être seules à décrire le monde avec des signes suffisamment mobiles, stables et combinables pour permettre l’échange entre les sciences modernes et les sciences sociales. C’est peut-être le cas, mais il n’y a guère de doute que la géographie ne peut pas jouer le rôle unifiant, holistique et cependant théorique et scientifique, que Humboldt cherche à lui donner dans son Cosmos12.

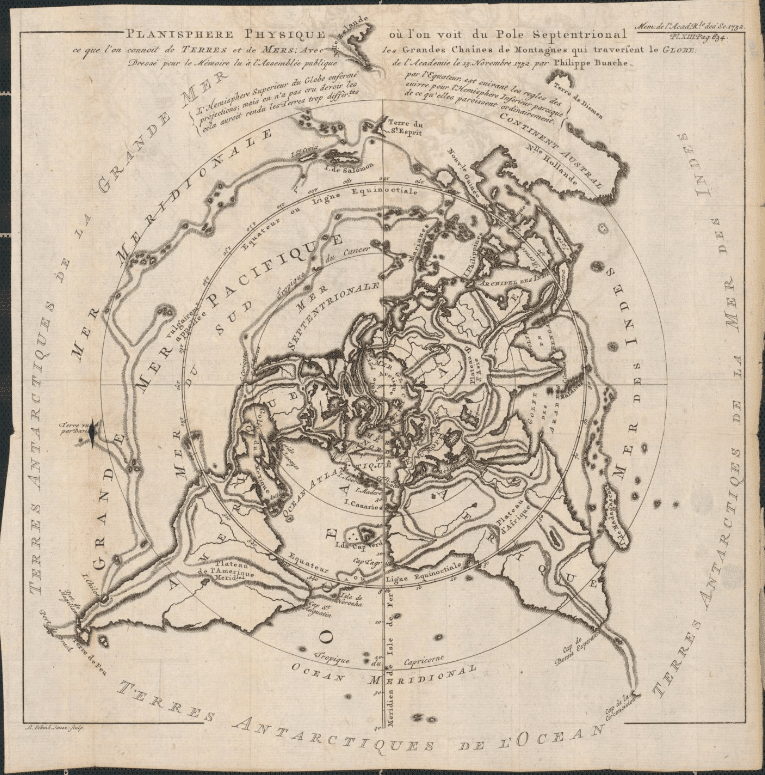

Il semble ainsi paradoxal que la géographie perde le sens de son orientation juste au moment où l’Europe entre dans une phase très dynamique et agressive de son âge de l’exploration. Barbara Stafford, confondant selon moi géographie et exploration, décrit la géographie de cette période comme une science spéculative ou théorique parce que les géographes théorisent à propos de la forme et du contenu des continents terrestres alors que ceux-ci sont encore en grande partie inconnus13. Il est possible de concevoir la géographie comme guidée par la théorie dans les cas où l’exploration des localisations et des formes est orientée par des hypothèses géographiques formulées par des géographes. Le système hautement conjectural de chaînes de montagne et de bassins versants de Philippe Buache en fournit un exemple. En 1752, Buache propose une description prédictive des montagnes du monde en soutenant que celles-ci forment un cadre structural régulier qui peut être utilisé pour localiser toutes les montagnes et tous les fleuves du globe14.

Cela suggère des possibilités théoriques pour la géographie, comme l’indique la réponse quelque peu acerbe de l’Académie des Sciences :

« Cette approche de notre globe ouvre une toute nouvelle carrière à la géographie. Il est peut-être plus intéressant de connaître la direction d’une chaîne de montagne … que de reconnaître les anciennes limites d’un pays ou d’un empire qui a cessé d’exister depuis longtemps »15.

Il y a de même des théories sur la localisation et la nature de l’Eldorado qui conduisent à l’exploration de l’intérieur du Pérou, du Venezuela, de la Colombie et des bassins de l’Orénoque et de l’Amazone ; la quête du Prêtre Jean dirige l’attention de l’Europe vers le Moyen-Orient, l’Extrême-Orient et en fin de compte, l’Éthiopie ; et les mythes de Cibola, Quivira, etc., mènent à l’exploration de certaines parties de l’Amérique du Nord et du Centre. C’est toutefois aussi vers la fin du XVIIIe siècle que l’exploration guidée par des théories concernant la localisation commence à paraître incongrue et même irresponsable. Les voyages de Bouguer et La Condamine (1735-1743), Maupertuis (1735-1736), Bougainville (1766-1769), Cook (1768-1771, 1772-1775, 1776-1780) et La Pérouse (1785-1788) marquent l’avènement de l’âge de l’exploration financée par l’État, à grande échelle, structurée en équipes et incorporant les talents de nombreux spécialistes. Les interprétations des géographes de cabinet travaillant à partir de relations datées, de vieilles cartes et parfois des vues des Anciens sur la nature d’un monde qu’ils n’ont jamais vu, commencent à paraître obsolètes et de peu d’intérêt. Les explorateurs se tournent de plus en plus vers les résultats d’autres expéditions plutôt que vers les spéculations de géographes qui ne sont basées sur aucune explication des formes, des configurations et des localisations, mais sur la compilation de descriptions antérieures. Les descriptions spéculatives des géographes n’ont d’intérêt qu’aussi longtemps que la forme et l’articulation du globe échappent à la connaissance.

Les praticiens de la discipline, plus ou moins conscients du malaise et de la confusion dont ils sont témoins, luttent pour maintenir le profil et la qualité de leur travail. Certains cherchent à le valider à travers la rénovation et l’extension d’approches traditionnelles éprouvées, la description littéraire d’abord, la cartographie et l’assujettissement de la géographie à la volonté et aux besoins de l’État. Ils échouent dans une très large mesure à faire reconnaître les géographes par les cercles scientifiques. D’autres géographes et d’autres chercheurs qui portent un fort intérêt à la discipline explorent la possibilité de la rendre plus explicative sans abandonner le rôle intégrateur et universalisant de sa focalisation sur l’espace. Dès le début du XIXe siècle, il existe des signes de ces efforts que l’on peut qualifier de géographie scientifique naissante dans des sous-domaines aussi variés que ceux que l’on peut qualifier aujourd’hui de géographie anthropologique, physique, historique et sociale. Pour toute une série de raisons, ces efforts ne « sauvent » pas la géographie, qui continue à défendre son identité, son propos et sa place parmi les « connaissances humaines » bien au-delà de la période couverte par cette étude16.

Les trois niveaux de l’approche

Ce livre repose sur la littérature déjà considérable qui souligne qu’un changement profond prend place dans la nature de la pensée scientifique à la fin du XVIIIe siècle17. Au cours des années 1960, s’appuyant sur le fait que les historiens de la science et de la pensée sont trop focalisés sur les biographies des grands penseurs, sur la linéarité progressive de la pensée, sur le succès ou l’échec des concepts, et sur la recherche de causes uniques à des événements et développements sans aucun doute complexes, Michel Foucault identifie un nouvel objet de recherche : l’épistémè18. Foucault voit l’épistémè – le produit de la recherche sur l’archéologie du savoir – comme la régularité fondamentale de la connaissance, déterminant les dimensions possibles et impossibles de la pensée scientifique. Foucault est particulièrement intéressé par les points de transition entre les trois épistémès : la préclassique (se terminant approximativement au milieu du XVIIe siècle), la classique (se terminant à la fin du XVIIIe siècle) et la moderne (qui dure toujours).

La pièce centrale de l’analyse de Foucault est le langage, mais ses études s’étendent largement de la littérature à l’art, à la biologie (ou histoire naturelle), à l’économie, à la psychologie, à la sociologie, à l’histoire, à l’ethnologie, à la psychanalyse et à la médecine, couvrant, en fait, la panoplie complète de l’intellectualité occidentale centrée sur l’étude de « l’homme ». Au sein de l’épistémè préclassique, c’était la proximité, la similarité dans la forme et la sympathie entre les phénomènes qui étaient conçus comme donnant les indices du sens et du message laissés par Dieu aux hommes pour qu’ils le découvrent dans toute la création. Le langage était donc, sous cette épistémè, une représentation symbolique – quoique déformée par Babel – du monde, et les mots dont elle était composée devaient être classés (pas analysés) en termes de leur proximité, de leur forme et de leur sympathie. L’épistémè classique, marquée comme point de départ par Don Quichotte, rejette la ressemblance comme « l’expérience fondamentale et la première forme de la connaissance »19, considérant, à la place, la connaissance comme le résultat de l’analyse comparative de l’identité et de la différence, structurée et trouvant un sens à travers la mesure et l’imposition de l’ordre. Dans cette épistémè, le langage n’est pas un signe ou une forme herméneutique de la vérité, mais une sémiologie transparente. Dans la troisième épistémè, la moderne, l’unité superficielle du monde connu se brise et l’unité et la compréhension ne peut être trouvée qu’à travers les relations établies à partir des liens invisibles, intérieurs et fonctionnels. Dans cette épistémè, la « mathésis »20 et l’ordre taxonomique des apparences – l’identité et la différence superficiellement déterminées – ne sont pas seulement relativement sans importance, ils sont trompeurs. Le point essentiel de Foucault est qu’une bonne part de ce qui est intéressant dans l’histoire de la pensée est inexplicable en dehors du contexte de l’épistémè dominante. Il reconnaît toutefois la valeur de niveaux et méthodes d’analyse multiples21. L’action que couvre ce livre prend place dans la période précisément de transition entre les épistémès classique et moderne.

Je n’ai certainement pas commencé mon travail sur la géographie française du début du XIXe siècle en cherchant une explication archéologique de la position de la géographie dans la France du début du XIXe siècle. Comme j’explorais la nature de la cartographie et de la géographie, j’ai pourtant trouvé une résonnance significative et stimulante entre la grande perspective de Foucault et ma propre étude de bien moindre échelle et envergure. Je suis profondément en accord avec son irritation vis-à-vis de l’explication causale trop simple de constellations d’évènements, de conceptions et d’interactions d’une complexité sans espoir. Je pense aussi que la complexité des événements, concepts et relations demande une explication qui reflète la complexité et la nature multiple de la connaissance et de l’existence humaine. En fait, pour moi, il existe au moins trois points focaux d’analyse appropriés et essentiels dans l’histoire de la pensée : le conceptuel, le sociologique et l’épistémologique. Bien que l’analyse du passé soit souvent écrite sur le présupposé qu’il n’y a qu’un seul point focal d’analyse – et les spécialistes diffèrent sur le point qu’ils préfèrent –, les niveaux sont interdépendants, et une histoire vraiment explicative demande une exploration interactive des aspects de ces trois niveaux.

La dimension conceptuelle

Écrivant dans les années 1960 et 1970, Foucault estime que la plus grande partie de l’histoire est centrée sur les concepts. Il cherche donc à diversifier et à approfondir l’analyse historique. Il y a, toutefois, de nombreux aspects de l’histoire conceptuelle qui restent totalement inexplorés. C’est spécialement vrai des formations discursives de la géographie, et pour des raisons explicitées plus bas, de la géographie pratiquée au début du XIXe siècle. L’histoire conceptuelle focalisée sur la géographie peut explorer la nature de la géographie alors pratiquée par les géographes ou par ceux qui écrivent des « géographies ». Quelles étaient les questions qu’ils se posaient ? Un large consensus était-il apparu parmi les géographes au sujet de ces idées ? Qu’est-ce qui n’avait pas réussi à attirer leur intérêt ? Qu’est-ce que les géographes de l’époque lisaient et qu’en retiraient-ils ? Comment d’autres chercheurs répondaient-ils à leurs travaux et à leurs idées ? Les géographes étaient-ils à l’origine de certains concepts puissants et influents ? Une partie de la bonne et solide histoire conceptuelle est la redécouverte d’idées et de personnalités oubliées. Celles-ci abondent au XIXe siècle. Nous avons, par exemple, complètement négligé un de ces acteurs important dans le développement d’une ethnographie qui n’est pas basée sur la race, Adrien Balbi. Il retient davantage l’attention des anthropologues, des linguistes et même des historiens de l’identité française que des historiens du champ qu’il considérait lui-même pratiquer. C’est également vrai de Conrad Malte-Brun, Jean-Antoine Letronne, Edme-François Jomard, Louis Vivien de Saint-Martin, André de Férussac, Charles Athanase Walckenaer, et d’un grand nombre de géographes qui sont moins connus dans d’autres domaines. Quel était le but de leur recherche ? Utilisaient-ils une méthodologie établie ou une démarche taillée pour le problème abordé ? Que constituaient pour eux une recherche originale et une recherche dérivée ? Quels étaient la structure et le cours de leur raisonnement ? Quelles étaient leurs idées ? Quelles étaient les influences qui modelaient non seulement leurs conceptions, mais la méthode et la forme de présentation de leur travail ? Pourquoi, par exemple, la géographie était-elle tellement séduite par les classiques dans la première moitié du XIXe siècle ? Cela avait-il quelque chose à voir avec l’humanisme de la période ? Quel était, et quel avait été, l’impact de leurs idées et approches sur les problèmes ? Ces questions apparemment banales sont le fondement de l’histoire conceptuelle22. Y répondre demande de grandes recherches. C’est triste, mais ces problématiques n’ont même pas été posées pour les plus connus des géographes de l’époque.

La dimension sociologique

Comme il a été si souvent souligné, les idées et les concepts n’ont pas une vie en eux-mêmes. Même si les historiens ont cherché à se désincarner, ces éléments ne flottent pas à travers les âges au-dessus de la tête des penseurs et des praticiens, mais sont le fait non seulement de penseurs individuels, mais souvent, d’organisations sociales, de réseaux de chercheurs, et de débats acrimonieux et souvent hautement personnels. Ils n’ont pas une vie séparée des technologies, des cultures, des économies et des contextes politiques qui les ont portés, favorisés et opposés. La seconde composante de l’analyse historique, la sociologie de la pensée est ainsi essentielle à une histoire explicative de la connaissance. La sociologie de la pensée fait partie de l’analyse de Foucault, mais elle est exprimée en termes très abstraits précisément parce que son attention est rivée sur les formations discursives et exclut l’individuel. Je ne prétends pas que toutes les dimensions sociales d’une quelconque question puissent être identifiées, pas plus que toutes les idées qu’expose un auteur ne doivent être prises au sérieux. Le contexte social à explorer dépend de la question centrale qui est posée. La sociologie de la pensée peut explorer la structure formelle et informelle dans laquelle les individus fonctionnent et présentent leurs idées. En géographie, par exemple, où les géographes se rencontrent-ils ? Où publient-ils ? Pour qui écrivent-ils ? Dans combien de journaux peuvent-ils publier ? Quelles sont les relations entre ceux-ci, et de quels critères tel ou tel journal use-t-il pour accepter ou refuser les articles qui lui sont soumis ? Jusqu’à quel point les associations et les sociétés auxquelles appartiennent les géographes dirigent-elles et contrôlent-elles leurs recherches ? Et par quels mécanismes ? Quels sont les sujets ou les thèmes qu’ils rejettent a priori ? Quel rôle jouent-ils dans la transmission ou le blocage des idées ? Quelles sont les relations entre ces sociétés et ces journaux et le pouvoir politique ? Comme les anthropologues et les linguistes nous l’ont montré, même des structures informelles et relativement peu reconnues peuvent parfois avoir une influence déterminante.

La façon dont j’ai posé ces questions implique une vue statique de la sociologie de la pensée. Il est cependant important de se rappeler que les institutions changent avec le temps et en fonction des circonstances aussi subtilement que ne le font les penseurs qui, à la fois, les forment et leur fournissent leur contexte. Il est particulièrement important de lier des questions structurelles et institutionnelles aux idées géographiques et aux efforts de recherche qui leur donnent vie et sens. Une histoire sociale d’une institution qui ignore substantiellement les idées et les débats, c’est comme l’étude esthétique d’une architecture qui ignorerait sa fonction immédiate, son intégrité structurale et son rôle social au sens large23. Ce qu’elle offre en fin de compte, c’est un jugement arbitraire qui reflète beaucoup plus la société d’où émane le jugement qu’une quelconque esthétique, une quelconque architecture ou une quelconque société passée. C’est la raison pour laquelle je me suis trouvée si insatisfaite de l’histoire des institutions géographiques rédigées par des historiens : il est pratiquement impossible de mettre en balance le contexte, les dimensions sociales de la recherche et le domaine des idées dans une société telle que la Société de géographie de Paris si l’on n’explore pas la nature changeante de la géographie qui est pratiquée ou exclue en son sein24.

La sociologie de la géographie est bien sûr insuffisante à elle-seule pour décrire la formation discursive de la géographie à la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe. C’est une période où les limites des formations discursives se chevauchent. Il s’ensuit que pour comprendre la société des géographes, on doit comprendre celle des géologues, des statisticiens, des historiens, des proto-linguistes, des proto-archéologues… sans oublier la société au sens large. C’est un projet massif que de vraiment reconstruire ne serait-ce qu’une seule formation discursive au cours de cette période. J’ai cherché à fournir une contextualisation qui convienne au sujet de ce livre. Mais je suis bien consciente qu’une contextualisation plus profonde enrichirait grandement le sujet.

La dimension épistémologique

Sans le mariage du conceptuel et du sociologique, il est impossible de commencer à pénétrer dans le troisième et peut-être le plus explicatif des niveaux d’analyse : l’épistémologique. Les questions épistémologiques sont moins centrées sur la naissance et l’existence de concepts ou sur la sociologie de la pensée que sur cette dimension plus volatile ouverte par Foucault et explorée par un grand nombre de ses épigones : l’épistémè, le zeitgeist, le paradigme, l’exemplaire et la logique du discours (parmi d’autres épithètes). Ces types de problèmes sont stimulants, suggestifs, hautement provocateurs, virtuellement impossibles à prouver, extrêmement difficiles à argumenter et totalement dépourvus de sens s’ils ne sont pas enracinés dans les individus, les institutions et les concepts. Les questions épistémologiques clés sont : quel type de pensée est-il possible ou impossible de formuler sous le règne d’une épistémè particulière ? Quelles formes de sujets et de préoccupations sont jugées dignes d’attention, par exemple, par les ingénieurs-géographes ? Qu’est-ce qui rend une théorie comme celle des montagnes et bassins-versants du système de Buache si convaincante pour des chercheurs de terrain qui ont pourtant toute facilité de noter son incapacité à rendre compte des modelés et configurations actuels des chaînes de montagnes et des bassins fluviaux25 ? Pourquoi un géographe comme Jomard recourt-il de manière si persistante à la cartographie pour explorer des questions qui ont peu ou pas de dimension spatiale ? La réponse à ces deux questions est-elle le modèle cartographique, ou plus généralement, le modèle descriptif de pensée qui semble avoir dominé la géographie de l’époque ? Ou l’explication est-elle à chercher du côté des « pan-mathématiques » de Descartes, de l’auto-illusion de croire que la multiplicité du monde peut être maîtrisée par « l’ordonnancement mathématique », comme Cassirer le suggérerait26 ? Mais pourquoi s’attacher de manière tenace à ces approches ? Ce que nous observons là, je le soutiens, c’est une force minant par en dessous la solidité des liens des formations discursives, une force agissant à un niveau extrêmement subtil – effectivement épistémologique. À un niveau, en fait, que les contemporains en tant que participants impliqués sont incapables de comprendre. La réponse à ces questions se situe donc dans une zone où les concepts, la sociologie de la pensée et l’épistémologie interagissent. De manière similaire – pouvons-nous penser – qu’est-ce qui donne aux idéologies régnantes (dans le sens le plus ancien du terme) leur pouvoir et leur prise ? Quelle est la forme de cette résonnance et pourquoi ? Pourquoi les idéologies facilitent-elles où paralysent-elles l’échange ? Comment filtrent-elles les idées et les types de chercheurs et de recherche ? Le caractère éclectique de la Société de géographie de Paris au cours des soixante premières années de son existence reflète-t-il l’absence d’idéologies en compétition – ou un manque de reconnaissance de leur existence ? Derrière ces questions s’en trouvent d’autres encore plus profondes et plus difficiles à expliquer : qu’est-ce que la créativité intellectuelle, d’où provient-elle, que demande-t-elle pour se réaliser, et quelle est sa relation avec les formations discursives ?

Ce livre se focalise sur la formation discursive qu’est le discours représentationnel par excellence ; il passe facilement de la « mathesis » à l’ordre ; dans le courant du XVIIIe siècle et dans le premier XIXe, il développe un des meilleurs langages construits (la cartographie) pour traiter de la terre et du cosmos à travers la cartographie de l’identité et de la différence dans l’espace. En fait, la formation discursive du début du XIXe siècle (en France) – au moins jusqu’en 1830 – est bâtie sur les modes préclassiques et classiques de pensée. Il n’y a, du moins au début, virtuellement aucune place pour un tel champ au sein de l’épistémè moderne. L’extraordinaire importance accordée à ce qui est contigu – ce qui est presque une définition de la géographie – s’est déjà évanouie au sein de l’épistémè classique. L’unité que la géographie offre et proclame à travers la représentation et la description semble vide et futile face à la fragmentation et à l’explosion du champ épistémologique. Le langage de la géographie semble si accessible, si peu analytique et tellement quotidien qu’il est accessible à tous ou constitue une part de l’équipement de base de tous les scientifiques. Il y a cependant encore des géographes qui cherchent à pratiquer la géographie comme l’ont fait leurs prédécesseurs et qui sont étonnés du respect déclinant dont bénéficie ce champ. Ici, nous faisons face au sort d’une formation discursive qui occupait autrefois une grande partie du terrain plus tard revendiqué par les sciences empiriques de la terre et les sciences sociales naissantes – un terrain dévasté puis délaissé par les changements. Le but n’est pas d’attribuer les échecs scientifiques intervenus le long de la route à telle ou telle vérité, mais de comprendre la nature du changement juste à travers ce qu’il retranche ou ajoute, à travers ce dont on s’est détaché ou que l’on a laissé en arrière. La géographie, soutiendra-t-on ici, fournit un excellent point de vue à la fois sur la nature de la nouvelle épistémè et de l’ancienne parce qu’elle incarne tellement cette dernière. Il y a à la fois des discontinuités et des continuités de longue durée dans l’histoire de la pensée. Dans la géographie du début du XIXe siècle, nous pouvons observer une partie de leur interaction et de ses conséquences.

Je décris aussi le changement épistémologique du XIXe siècle en employant un vocabulaire quelque peu différent de celui de Foucault. Sa caractérisation de la science moderne comme étant focalisée sur « l’interne », et les « structures invisibles » en termes de leurs « fonctions » est utile pour comprendre la nouvelle épistémè telle qu’elle se manifeste en biologie, littérature et économie. Mais le vocabulaire pour expliquer l’absence de quelque chose qui peut être trouvé dans d’autres sciences doit être différent. Ce n’est pas tant que la géographie échoue à découvrir des espaces intérieurs ou à développer des explications fonctionnelles, mais le fait qu’elle ne peut renoncer à la description superficielle pour l’explication de fonctions intérieures sans altérer sa nature, sa composition et par-dessus tout, son propos unificateur. La différence dans le vocabulaire a des implications significatives lorsqu’on trace la limite entre les épistémès classique et moderne. Par exemple, alors que Foucault voit dans le « système » de Linné et la « méthode » d’Adanson « deux façons de définir des identités au moyen d’une grille générale de différences » (et, donc, tous deux situées fermement dans l’épistémè classique), je les vois comme fondamentalement différentes et appartenant à deux épistémès distinctes. Car alors que Linné est concerné par les caractères les plus visibles et externes des plantes, sa classification, centrée sur la « fonction » reproductive, est une description explicative et lestée de théorie27. La méthode d’Adanson est une classification des plantes qui la situe dans le cadre de la pure description, interdisant d’y introduire théorie ou argumentation28. Fondamentalement, Adanson désire cartographier et mathématiser le monde des plantes avant d’arriver à des conclusions à son sujet. Sa vue à ce sujet est beaucoup plus proche de celle des géographes du début du XIXe siècle que des naturalistes du XVIIIe siècle comme Linné ou Buffon. Je mets donc en lumière le changement bégayant et graduel entre les épistémès classique et moderne qui laisse toutefois la géographie substantiellement en retard sur ses sciences sœurs aux alentours de 1830.

Malgré l’accent que met Foucault sur le fondement représentationnel de la science au XVIIIe siècle, il est relativement peu sensible aux différents modes de représentation mis en œuvre par la science. Ainsi, en dehors de son analyse des Ménines, il ne mentionne et ne prend en compte que rarement la large variété des médias graphiques tels que cartes, graphes, arbres, diagrammes, et leur fonction changeante dans la science au sein des épistémès ou à travers elles. Il laisse de ce fait échapper une importante conséquence des changements lors du passage de la pensée classique à la pensée moderne : alors que la représentation comme idéal guidant la pensée scientifique est en cours d’abandon, nombre de sciences se mettent à faire un usage plus grand de l’illustration scientifique. Ce n’est ni paradoxal ni contradictoire avec l’argument de Foucault selon lequel les sciences deviennent plus focalisées sur les structures intérieures invisibles et leurs rôles fonctionnels29. En fait, les graphiques et les cartes employée par des formations discursives telles que la géologie et plus tard la climatologie, la botanique, la zoologie, l’épidémiologie, etc., sont – comme Martin Rudick l’a montré pour la géologie, comme Jane Camerini l’a fait pour la biologie des plantes et comme Cambrosio, Jacobi et Keating l’ont souligné pour l’immunologie – chargés de théorie30. Avec des coupes, des croquis et des paysages, les cartes sont largement utilisées dans le développement, l’élaboration et la mise à l’épreuve de la théorie. En fait et comme LeGrand l’a souligné pour une période postérieure, de tels graphiques et cartes peuvent même remplacer l’expérimentation dans la mise à l’épreuve de la théorie31. La cartographie thématique en vient ainsi à naître parce que l’utilisation de cartes dans la représentation de ce qui ne peut pas être vu, mais peut être supposé, requiert le développement d’un nouvel et large vocabulaire symbolique32.

Mettre l’accent sur l’utilisation de la représentation dans la science ajoute aussi une dimension au dilemme dans lequel la géographie se trouve alors. Ironiquement et comme nous le verrons dans les chapitres 1 et 2, au moment même où la cartographie est en train de développer un mode d’expression cohérent, systématique et complet33 – tout comme elle perfectionne la description –, elle se révèle incapable de doter les géographes d’un statut intellectuel parmi les astronomes, les physiciens et les analystes de la culture littéraire ou ancienne. Les chercheurs dans une grande variété de champs commencent cependant à prêter attention aux cartes, utilisant leur contenu topographique comme arrière-plan annexe de débats intellectuels plus larges et plus significatifs, et à propos desquels les géographes (ou ceux au moins qui avaient choisi de demeurer des géographes descriptifs) ont peu de choses à dire.

L’articulation de l’ouvrage

L’argument de ce livre est présenté en trois parties. Dans la première section, l’accent est mis sur la perte d’orientation et de statut que subit la géographie en France à la fin du XVIIIe siècle.

Le chapitre 1 détaille la profondeur de l’engagement de la géographie dans la description et s’interroge sur le degré où un sens d’identité existe dans la géographie du XVIIIe siècle. Les institutions qui hébergent la géographie et lui donnent des moyens de dissémination sont décrites, ceci incluant l’Encyclopédie, l’Académie des Sciences et Inscriptions, les collèges jésuites et les collèges militaires. Ce chapitre reconstruit aussi le sens de l’identité, de la communauté et de la tradition parmi les géographes tels que Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Didier Robert de Vaugondy, Guillaume Delisle, Joseph Nicolas Delisle, Philippe Buache, César François Cassini, Nicolas Desmarest et Antoine Augustin Bruzen de La Martinière. Il explore enfin le type de travaux que publient les géographes au cours du XVIIIe siècle, leurs préoccupations intellectuelles principales et les relations de celles-ci aux grands débats intellectuels de la période, comme ceux relatifs à la taille et à la forme de la terre.

Le chapitre 2 met en évidence les signes et les manifestations d’une perte d’orientation et de statut dans les deux branches les plus importantes de la géographie du XVIIIe siècle : la géographie descriptive de cabinet et la cartographie de terrain à grande échelle. Il examine un moment dans les carrières des géographes de cabinet Jean Nicolas Buache de Neuville et Edme Mentelle où, dans l’une des plus hautes institutions d’enseignement supérieur, des collègues leur font comprendre que la géographie n’a rien à offrir à la science moderne. Il passe ensuite en revue et analyse l’expulsion encore plus spectaculaire du cartographe à grande échelle, Jacques Dominique comte de Cassini, des halls de l’académie. L’histoire est d’autant plus marquante que Cassini la vit mal.

La deuxième partie, intitulée « Réaction et continuités », est consacrée aux répercussions intellectuelles à cette perte de statut. J’explore ici les solutions traditionnalistes : celles qui furent vues comme des réponses saines parce qu’elles émanaient des approches traditionnelles.

Le chapitre 3 examine la tradition des géographies universelles ou des descriptions de la surface de la terre. Au XIXe siècle, ce genre fait face à une explosion de la connaissance sur la terre qui rend impossible cette tâche descriptive. J’essaie de comprendre la raison d’être de ce genre et capture son essence en faisant retour jusqu’à la géographie de Strabon et en ramenant le lecteur en arrière à travers les géographies universelles telles qu’elles sont écrites aux XVIIe et XVIIIe siècles. La partie centrale du chapitre est consacrée à la géographie universelle de Malte-Brun dans la mesure où, à l’époque et plus tard pour les historiens de la géographie, elle aurait restauré le genre. Dans ce chapitre sont également inclus le remarquable travail d’Alexandre de Humboldt, le Cosmos (1849-1860), et La Science de la géographie (1652) du Père Jean François.

Le chapitre 4 décrit l’essai d’Edme-François Jomard d’appliquer une méthode géographique, la cartographie, au déchiffrement des hiéroglyphes. La méthode est totalement inappropriée, mais vu les traditions qui prévalent dans la formation discursive, elle a un sens – et un impact significatif dans le domaine de l’égyptologie. C’est un chapitre suggestif parce qu’il explore à la fois la puissance et les limites de la métaphore cartographique, qui est sans doute encore centrale dans la géographie moderne.

Le chapitre 5 discute de la vieille alliance entre la géographie et le pouvoir politique, en particulier la manière dont elle se manifeste au cours de la période napoléonienne, quand l’association de la géographie avec l’État est aussi étroite qu’elle doit le devenir dans l’Europe coloniale de la fin du XIXe siècle et du début du XXe ou dans l’Allemagne nazie. Il examine jusqu’à quel point cette étroite relation modifie la nature de la recherche géographique à travers à la fois la guerre et de grandes expéditions scientifiques, et l’impact de l’influence de l’État sur la pensée et les décisions de chercheurs individuels, en particulier les deux géographes « de la nature » André de Férussac et Bory de Saint-Vincent.

La troisième partie, intitulée « Innovation aux marges » considère les avancées innovatrices réalisées par des intellectuels, invariablement situés aux marges de la formation discursive, pour explorer une géographie théorique et explicative. Tous ces chercheurs manifestent une sorte d’identification ou de lien avec la géographie et les géographes au cours de leur carrière, mais, pour la plupart, ils évoluent hors de la formation discursive.

Le chapitre 6 analyse les rares incursions qui sont menées dans quelque chose ressemblant à une géographie sociale scientifique. L’ère napoléonienne et ses immédiates suites royalistes, tout en offrant des opportunités d’étudier la société, sont hostiles au type de critique sociale qu’implique la science sociale. Lorsque Napoléon supprime la Seconde Classe de l’Institut de France, il met aussi fin à la possibilité d’une géographie sociale scientifique au moins jusque vers les années 1830. Le travail précoce du Comte Constantin-François Chassebœuf de Volney et l’étude de Paris menée vingt ans plus tard par le Comte Gilbert-Joseph-Gaspard de Chabrol de Volvic et ses associés géographiques sont toutefois déjà présents au début du XIXe siècle. La géographie statistique et ethnographique d’Adrien Balbi, insérée directement dans le discours géographique, sert comme toile de fond et point de comparaison à ce travail plus innovateur.

Le chapitre 7 examine les activités d’un autre chercheur travaillant aux marges de la géographie du début du XIXe siècle, Alexandre de Humboldt. Bien qu’il soit aujourd’hui considéré comme synonyme de la géographie dans les histoires de la géographie du XIXe siècle en bonne partie pour l’effort synthétique de son Cosmos, dans son travail sur la science physique, il fonctionne aux marges de la formation discursive. Dans ce domaine, il explore des idées émergeant en minéralogie, géologie et biologie, qui, bien que peu comprises par les géographes français de cette époque, sont aujourd’hui considérées comme le noyau solide de la géographie de terrain. Elles incluent (i) l’idée que le paysage et les régions naturelles sont des objets et des échelles d’analyse qui méritent d’être étudiés ; (ii) la perspective selon laquelle les interrelations entre les domaines (par exemple, les plantes et les roches, ou le climat et le sol) en révèlent autant sur le fonctionnement du monde naturel que l’étude de la classification des roches ou des plantes ou des climats ; (iii) et la réalisation que la comparaison de phénomènes semblables peut révéler beaucoup de choses sur la nature passée ou présente de la terre. Également aux chapitres 6 et 7 est exploré un nouveau monde d’expression graphique plus capable d’élucider les théories et les explications qu’explorent ces innovateurs.

Le chapitre 8 décrit la probité et la qualité du travail hautement innovatif de Jean-Antoine Letronne en géographie historique. Il le fait en replaçant son œuvre dans le contexte de la géographie historique érudite telle qu’elle est pratiquée par Jean-Denis Barbié du Bocage, Pascal-François-Joseph Gosselin et le baron Charles Athanase Walckenaer. Letronne est profondément engagé dans les débats intellectuels de son temps, qui tournent autour d’une fascination renouvelée pour les origines anciennes de la science, de la religion et de la pensée philosophique occidentales. Poussé par sa curiosité intellectuelle, Letronne abandonne la carte, le sens étroit de la géographie comme information topologique et le mode d’écriture descriptif. Alors que beaucoup de non-géographes de l’époque commencent à se poser des questions sur la nature et de la société et du gouvernement, Letronne dirige sa curiosité vers le monde antique. Pourtant, et bien que Letronne aille bien au-delà des bornes des intérêts traditionnels de la géographie, il ne perd jamais son goût pour celle-ci et conçoit et décrit beaucoup de ses travaux comme des contributions au discours géographique. Letronne est pourtant, depuis au moins les années 1820, marginal pour cette discipline, cité superficiellement et rarement par la plupart des géographes. À la fin de sa carrière, il est à peine regardé comme un géographe, comme il ressort clairement du total silence à son sujet des historiens de la géographie.

Une explication de ma tendance à la biographie est nécessaire. Ce livre traite d’une période qui a été largement ignorée. Il a été nécessaire de reconstruire la géographie du XIXe siècle à partir du sol. Retourner aux penseurs clés et reconstruire la formation discursive à travers les configurations de citations, de mentions, d’idées partagées, et à travers les expressions de la territorialité était nécessaire puisque si peu de choses ont été écrites sur la géographie de cette période. Cette ardoise relativement vierge et ma méthode de reconstruction de la géographie nous évitent – autant que possible – d’imposer des conceptions de la disciplinarité nées au XXe siècle sur les structures antérieures de l’organisation intellectuelle. Après tout ce qui a été dit et fait à propos des concepts, des épistémès et de la sociologie de la connaissance, je crois encore qu’il est essentiel de commencer avec, et de retourner sans cesse au chercheur individuel et sa rencontre avec le monde, les idées, les institutions et les collègues34. Je ne vois en effet pas le chercheur comme un esprit en quête solitaire, mais comme un « nœud dans un réseau »35. Ce livre revient sans arrêt aux individus et aux contraintes que font peser sur eux les circonstances et leurs personnalités. Si dans le passé, la plupart des lecteurs de l’histoire étaient intéressés par le génie des « savants » et la remarquable cohérence de leur pensée, nous tendons aujourd’hui à être plus sensibles aux contraintes qu’ils rencontrent et à l’impact de celles-ci sur la qualité et la nature de leur travail. Nous nous attendons aussi à y trouver des incohérences, de la confusion et des erreurs de communication. Les contraintes, qu’elles soient institutionnelles, physiques, politiques, économiques ou psychologiques… sont, je crois, plus claires lorsqu’elles sont expérimentées au niveau de la lutte de l’individu pour comprendre, contribuer au progrès et créer.

Un point final : l’objectif de cette étude est la géographie en France d’à peu près 1760 au milieu du XIXe siècle. Au cours de cette période, les géographes français sont sans doute parmi les plus connus et les plus respectés en Europe. De plus, la France est un centre d’innovation dans précisément les sciences qui sont en train de passer d’une description relativement non critique à la théorie et à l’explication. Au cours de cette période, les communications à travers les frontières nationales se multiplient dans beaucoup de domaines. La plupart des géographes travaillent cependant dans un cadre national qui admet des chercheurs étrangers, mais est structuré par une tradition nationale et souvent par des besoins nationaux. En conséquence, la France sert en quelque sorte de microcosme aux développements à la fois de la géographie européenne et des sciences qui forment son contexte intellectuel.

Notes

- C’est-à-dire que je suis moins soucieuse que ne l’est Lesley Cormack de mesurer la présence et la nature de la géographie dans des institutions disciplinaires identifiables, en partie parce qu’il n’y a pas de grandes institutions en France avec une histoire longue et significative d’enseignement de la géographie, en dehors de celles dont il est discuté au chapitre 2 ci-dessous. De plus, je suis d’accord avec Foucault sur ce qu’une approche généalogique qui est centrée sur « la singularité des événements » et qui cultive « les détails et les accidents qui accompagnent tout commencement », constitue une approche plus excitante à l’histoire et une approche qui reflète mieux l’incohérence, la dispersion et le « dérisoire et l’ironique » de la vie et de la science. Ceci dit, Charting an Empire (1997) de Lesley Cormack est une belle reconstruction de la géographie enseignée, lue et écrite à Oxford et Cambridge de 1550 à 1620.

- Un bon guide à l’importante littérature de ce type antérieure à 1985 est The History of Modern Geography (1985) de Gary Dunbar, les pages 211 à 352 en particulier.

- Un bon exemple d’histoire des idées est Traces on the Rhodian Shore (1967) de Clarence Glacken. Autres travaux dans cet esprit : Paul Claval, Les Mythes fondateurs (1980). Pour une histoire profondément contextualisée de l’approche des idées, voir Berdoulay, La Formation de l’école française (1981).

- The Nature of Geography (1939) et « The Concept of Geography as a Science » (1958) de Richard Hartshorne sont de ce point de vue d’abominables exemples. Mais il existe, malheureusement, beaucoup d’autres exemples de ce type, comme Empiricism and Geographical Thought (1981) de Margarita Bowen.

- Tradition est un concept réinventé par David Livingstone pour permettre de discuter de l’histoire de la géographie sans immédiatement supposer qu’il existe une « nature essentielle de la géographie ». Il suppose pour cela un organisme qui change et évolue. Choisir une approche d’histoire des idées centrée sur le concept de « tradition » comme le fait Livingstone – en suivant une ligne généalogique particulière – gomme les exclusions, les contestations, les accalmies, les failles et les effondrements dans l’histoire de la géographie et sous-estime le pouvoir des formations discursives de limiter et d’informer la recherche et la pratique. Je trouve bienvenue l’affirmation de Gillian Rose selon laquelle la « tradition » implique l’exclusion. Je pense que les formations discursives le font aussi, et je suis d’accord avec le fait que ces exclusions, qu’elles soient fondées sur le genre ou d’un autre type, devraient être l’objet d’une attention particulière. Je crois que ce livre explore un certain nombre d’exclusions d’idées, d’approches, de pratiques du courant majeur de la tradition géographique qui ont plus tard – bien plus tard – été intégrées dans la formation discursive de la géographie à travers d’autres influences. Voir Livingstone, The Geographical Tradition (1992), et les réactions qu’il a provoquées au sein de l’Institute of British Geographers de Driver, Matless (avec lequel je suis profondément d’accord), Rose et Livingstone. Driver, « Geographical traditions » (1995) ; Matless, « Effects of History » (1995) ; Driver, « Sub-merged identities » (1995) ; Rose, « Tradition and Paternity » (1995) ; Livingstone, « Geographical traditions » (1995).

- Foucault, « Politics and the Study of Discourse » (1991), p. 54.

- Foucault, « Politics and the Study of Discourse » (1991), p. 56.

- Foucault, Les Mots et les choses (1966) ; Foucault, « Governmentality » (1991).

- De Dainville, La Géographie des humanistes (1940), p. 55-60 ; c’est un des arguments soutenus par Livingstone, The Geographical Tradition (1992).

- Mayhew, « Contextualizing Practice » (1994), p. 324.

- Voir Latour, Science in Action (1987), p. 228-241.

- Un fait que regrette beaucoup Margarita Bowen. Voir Bowen, Empiricism and Geographical Thought (1981).

- Pour Stafford, la géographie a subi une transformation foucaldienne dans la première partie du XIXe siècle, passant d’une focalisation sur la forme externe des continents à leur détail intérieur. Laissant de côté l’exactitude historique de cette observation (à savoir, dans quelle mesure la géographie n’était-elle pas antérieurement concernée par le détail intérieur, dans le sens qu’elle donne à l’intérieur), il est difficile de voir dans cette apparente analyse de l’extérieur-intérieur un changement significatif dans la nature de la géographie. Stafford, Voyage into Substance (1984).

- Buache, « Essai de géographie physique » (1752).

- Broc, La Géographie des philosophes (1974), p. 203.

- La position de la géographie sur l’arbre du savoir a été explicitement traitée par Kant, Cortembert, de Férussac, Letronne, Calon et Omalius d’Halloy, qui peuvent tous être décrits de manière convaincante comme des géographes. Voir Kant, Critik der Urtheilskraft (1790) ; Cortembert, Mélanges géographiques (1862) ; de Férussac, Plan sommaire d’un traité de géographie (1821) ; Letronne, Projet de diviser (1834) ; Calon, Convention nationale (1795) ; Omalius d’Halloy, « De la classification des connaissances » (1834). Sur Kant comme géographe, voir May, Kant’s Concept of Geography (1970).

- Keith Baker discute de la différence entre l’approche de Gusdorf, Introductions aux Sciences humaines (1960) et de Gay, The Enlightenement (1966-1969) d’une part, qui voient la science du XIXe siècle dans le prolongement de celle des Lumières, et Foucault, d’autre part, qui voit une profonde coupure entre les deux. Baker paraît pencher pour Foucault comme il pense que le désaccord vient du manque de définition des idées caractérisant les sciences sociales des Lumières chez Gay et Gusdorf. Voir Baker, Condorcet, X.

- D’abord développé par Foucault, Les Mots et les choses (1966), mais qualifié et élaboré dans son Archéologie du savoir (1969). Un excellent guide aux écrits de Foucault est Sheridan, Michel Foucault (1980). [Toutes les références suivantes aux ouvrages de Foucault sont faites à ses traductions anglaises.]

- Foucault, The Order of Things (1971), p. 50.

- Mathésis indique l’action d’apprendre et le désir d’apprendre.

- Foucault, The Order of Things (1971), p. xiv.

- Une histoire de la pensée guidée par la théorie plutôt qu’une narration est logiquement défendue par Lemon, « The possibility of the History of Thought » (1995).

- Collins, Changing Ideals in Modern Architecture (1965).

- Fierro-Domenech et Lejeune sont tous deux faibles de ce point de vue. Voir Fierro-Domenech, « La Société de géographie » (1982) ; Lejeune, « Les Sociétés de géographie en France » (1986-1987). Le travail de Michael Heffernan sur la société de géographie est beaucoup mieux balancé tant pour le contenu que pour le contexte. Voir Heffernan, « The Science of Empire » (1994) et Heffernan, « The Spoils of War » (1995).

- Pour une interprétation différente mais intéressante du sens historique et intellectuel du système de Buache, voir Belyea, « Images of Power » (1992), p. 6-7.

- Cassirer, The Problem of Knowledge (1950), p. 15.

- Linné, Classes plantarum (1738).

- Adanson, Familles de plantes (1763).

- Nécessitant absolument l’utilisation d’une théorie. Comme Boelhower l’a souligné, « Théorie… veut dire rendre visible ». Boelhower, Inventing America (1988), p. 479.

- Voir Rudwick, « The Emergence of the Visual Language » (1996) ; Rudwick, The Great Devonian Controversy (1985) ; Camerini, « Evolution, Biogeography and Maps » (1993) ; Cambrosio, Jacobi et Keating, « Ehrlich’s Beautiful Pictures » (1993).

- Le Grand, « Is a Picture Worth a Thousand Experiments? » (1990).

- Il y a, bien sûr, une certaine simplification. Comme l’explique Robinson, on peut considérer la cartographie thématique comme émergeant de toute une série d’événements et d’innovations qui confluent à partir de nouveaux concepts vers de nouvelles technologies aboutissant à un changement social plus large. Dans la science, il met l’accent sur le développement de la loi de la gravitation universelle, l’amélioration de la description quantitative des faits observables, le développement de formes mathématiques d’expression incluant le calcul différentiel et la statistique, le développement de critères universels de mesure, la montée des statistiques sociales et l’intérêt croissant pour les liens entre environnement et maladie. Il y avait, pour lui, des préconditions également importantes dans l’industrie, dans le commerce et dans les technologies qui les rendaient possible, le transport en particulier. Voir Robinson, Early Thematic Mapping (1982), p. 26-43.

- C’est de Dainville qui décrit le mieux ce perfectionnement du langage, Le Langage des géographes, 1964. Le point culminant de ce développement est la réforme de 1802 du symbolisme cartographique. Ceci est également bien traité dans Berthaut, Les Ingénieurs-géographes (1902), p. 243. Le meilleur compte-rendu de ceci se trouve dans Mémorial du Dépôt de la guerre (1831).

- Sans surprise, les femmes étaient absentes de la formation discursive de la géographie en France au début du XIXe siècle.

- Foucault, Archeology of Knowledge (1972), p. 23.