De quelque manière qu’on le considère, le langage des géographes témoigne d’une étape où la conscience géographique était absorbée par la détermination de la localisation des objets et les qualifiait avec une précision rigoureuse grâce à l’enrichissement, la précision et l’harmonisation progressive des moyens d’expression. Suffisamment absorbée par ces problèmes, la géographie de cette époque décrivait sans expliquer.

François de Dainville, Le Langage des géographes,1964, p. 336.

La géographie décrit la terre

La plupart des chercheurs qui se sont attachés à la géographie du XVIIIe siècle l’ont décrite comme étant essentiellement une cartographie et ne comprenant rien en dehors de la confection de carte. Sans aucun doute, pour l’œil rétrospectif, le grand apport de la géographie du XVIIIe siècle réside dans les grands développements de la science de la fabrication des cartes, dans la solution du problème de la mesure de la longitude, dans la mesure de plus en plus exacte de la forme et de la dimension de la terre et dans le déploiement de cartes sur les grandes régions intérieures du Nouveau Monde et de quelques parties de l’Ancien… La caractéristique qui définit la géographie de l’époque n’est cependant pas la recherche de la précision mathématique, ni la démonstration d’une curiosité ou d’un courage exploratoire, ni la recherche de la beauté – bien que, dans une large mesure, ces objectifs soient en fait recherchés et souvent atteints. Le but dominant de la géographie française des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles est la réflexion par le verbe ou par le symbole de l’unité et de la cohérence du monde. Aux yeux des géographes du XVIIIe siècle, la plus belle performance de la géographie est d’avoir remplacé la vision chaotique du monde comme « un amas de débris et un monde en ruine » par « un monde dont l’ordre et l’uniformité sont perçus, [et] où les relations générales deviennent apparentes sous nos pas »1. La géographie du XVIIIe siècle est à la fois la cartographie et bien plus que la cartographie. C’est une tentative de comprendre le cosmos – de saisir son sens – à travers la description, et cette tentative trouve une expression à la fois graphique et textuelle.

Il est difficile pour un penseur moderne d’accepter le concept d’une compréhension sans explication, mais c’est alors l’idéal de la géographie2. La mission de la discipline est de révéler la terre, définie de manière large, en la décrivant. C’est la tâche du philosophe de discourir sur la nature de la terre et d’explorer les causes de cette nature particulière. Bien que souvent enseignée sous la rubrique des mathématiques depuis au moins le XVIe siècle, la géographie n’est pas synonyme de mathématiques. La mesure et le calcul, qu’ils soient effectués dans un bureau ou sur le terrain, sont des outils ancillaires ; ils ne définissent pas la discipline. L’ingénieur peut prendre des mesures sur le terrain et l’astronome calculer et prédire les mouvements des étoiles, mais la tâche du géographe est de réunir ces mesures et de les traduire dans le pseudo-paysage synthétique de la carte ou du texte.

Le géographe peut conduire des travaux de cartographie sur le terrain, et beaucoup de géographes du XVIIIe siècle ont à la fois une expérience de terrain et de cabinet. Mais la tâche essentielle du géographe est de collecter des informations de type varié, d’analyser cette information de manière critique et, à travers la saisie des connexions entre ces phénomènes et les configurations qu’ils forment, de percevoir créativement l’essence de la réalité. Le chemin de cette saisie n’est pas une sorte de numérologie mystique, mais la définition précise, la classification rationnelle (basée sur la localisation et l’apparence en plan), un jugement scrupuleusement honnête et l’expérience et la pratique du métier. En conséquence, n’importe quel cartographe ou auteur d’un texte géographique n’est pas un géographe. Ceux qui reproduisent les cartes ou les textes descriptifs des autres sans se battre pour percevoir créativement la réalité ne sont pas des chercheurs, mais des éditeurs, des copistes, ou pire : des voleurs, des charlatans et des tricheurs. Cette perception créative de la réalité n’est pas une tâche aussi facile qu’il peut nous le paraître : jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les Européens et les géographes européens manquent d’outils, de concepts et spécialement de vocabulaire pour décrire la terre complétement et de manière cohérente et précise.

Expliquer la terre aussi bien historiquement qu’ontologiquement ne fait alors absolument pas partie de la tâche des géographes. Ce n’est pas le rôle du géographe que d’explorer l’inconnu, mais de le bannir. En tant que telle, la géographie n’est pas un sujet théorique et n’offre pas « de principes inconnus ». Robert de Vaugondy, un cartographe et fabricant de globes du XVIIIe siècle, géographe patenté et auteur d’un nombre important de publications en ce domaine, est sans équivoque sur ce point :

« Je voudrais dire, avec La Martinière, que la “topographie”, qui est la description d’un lieu particulier, et la “chorographie”, qui est celle de la région, donnent naissance à la “géographie”, qu’il ne faut pas considérer comme une science avec des principes encore inconnus, mais qu’en accord avec le sens correct de son nom, [elle doit être comprise comme] … “la description de la terre” »3.

Pour Robert de Vaugondy, cela veut dire que la géographie physique, en vertu de son approche plus systématique et de sa tendance à creuser sa curiosité dans la profondeur des questions, n’est réellement pas la géographie.

« C’est de la géographie positive que je parle ici. C’est-à-dire de la science qui relate la division naturelle de la terre dans sa division politique. La géographie physique, qui est le sujet d’étude de certaines personnes, est trop systématique pour trouver une place ici [dans ce livre sur l’histoire de la géographie]. Elle pique la curiosité davantage qu’elle ne procure un réel avantage. La structure du globe mérite l’attention du physicien. La connaissance qu’il en aura peut même étendre sa compréhension des phénomènes principaux. Mais le géographe doit s’intéresser seulement à la surface de la terre »4.

Robert de Vaugondy n’est-il pas gêné d’avoir à intégrer l’inconnu situé au-dessous de la surface de la terre dans l’enquête géographique précisément parce que cela nécessiterait une étude théoriquement fondée des entrailles de la planète et entraînerait une déviation significative du modèle descriptif de la carte et du texte géographique traditionnel ?

C’est probablement le cas, mais la position de Robert de Vaugondy n’a rien qui puisse surprendre les géographes de son temps. À partir du XVIe siècle, et inspirée d’un côté par Strabon et de l’autre par Ptolémée, la géographie en France n’est enseignée que sous deux rubriques : la rhétorique et les mathématiques. Dans les deux domaines, la géographie que l’on apprend et qui est pratiquée se présente comme délibérément et exclusivement descriptive. Dès le XVIe siècle, les instructions pédagogiques des Jésuites5, les plus significatifs gardiens et inspirateurs du développement de la discipline en France, prohibent la confusion de la géographie descriptive et des théories générales (ou « manière des philosophes », « philosophorum more »). Sans surprise donc, le Père Philippe Briet, auteur d’une des plus influentes géographies du XVIIe siècle, ne trouve pas de place, dans sa géographie, pour les explications et le discours philosophique :

« La géographie n’est en rien une affaire d’intelligence, on n’a besoin que des yeux pour la comprendre. Pour ma part, je parlerais de géographie d’une façon qui me permettrait de montrer tout ce que dis : il n’y aurait rien sur la carte que je ne décrirais pas dans mon texte et rien dans mon texte qui ne serait pas représenté sur la carte »6.

Comprendre la géographie doit venir, non pas de la discussion philosophique et de l’explication théorique, mais de l’ordre de la représentation des phénomènes superficiels et d’une certaine flexibilité dans cette description (qu’elle soit textuelle ou cartographique). Le Père Philippe Labbé, dans sa Géographie royalle de 1662, suggère qu’une telle description peut être un puissant outil d’enseignement :

« Je préviendrais le lecteur qu’il n’est pas nécessaire que tous ces points et principales localisations… soient considérés dans l’ordre dans lequel nous les avons donnés…, car il est souvent plus adéquat de les mélanger et d’en mettre certains en avant et les autres en retrait, en fonction de la disposition de celui qui entreprend de les décrire et de les leur exposer »7.

Mélanger l’ordre est loin de jouer avec des théories et des hypothèses – dont Galilée a si clairement démontré le danger à tous les serviteurs de l’église8. Et peut-on explorer quelque chose au-dessous de la surface de la terre sans théorie et sans hypothèse ? Non, dans la perspective du Père Jean François, c’est la mission de la géographie

« de se limiter à la surface de la terre, qui sert d’habitat aux hommes, en vue de montrer sa diversité à la fois dans la nature et dans l’art »9.

On attend aussi de la géographie qu’elle introduise à une compréhension de la création divine. Les mots du Père Pierre Coton (1564-1626) résonnent d’un fort sentiment d’espoir en la lumière que pourrait fournir la connaissance du sens sous-jacent à une claire description (des lettres chargées de sens) :

« Ne permets pas, Architecte du monde, que mes yeux puissent devenir comme ceux des jeunes enfants qui s’amusent à regarder des lettres ornées et qui jouent avec elles au lieu de considérer ce qu’elles signifient. Éclaire-mes yeux ! »10

En fait, durant la plus grande partie de la période classique et jusqu’à ce que la rupture entre la pensée scientifique et la pensée religieuse (scellée peut-être en France et dans la géographie française avec la dissolution de l’ordre jésuite et la fin de la prédominance de celui-ci dans l’enseignement secondaire), la meilleure façon de comprendre la géographie est de la voir comme un « magnifique poème en l’amour de Dieu » à la fois créatif et érudit11.

À la fin du siècle et peut-être comme résultat des observations réalisées et des questions posées par les mathématiciens et les successeurs des philosophes aristotéliciens, par les physiciens, et de plus en plus par les naturalistes, quelques géographes commencent à se demander si une conception plus subtile des relations entre la géographie, la physique et les sciences naturelles ne peut pas être envisagée. Un sens plus nuancé de la nature et de la fonction de la géographie est certainement évident dans les écrits du géographe physicien Nicolas Desmarest. En opposition avec celle Robert de Vaugondy, sa description du but de la géographie physique dans l’Encyclopédie a un ton étonnamment moderne (et trompeur). Pour Desmarest, la géographie physique est le fruit de l’amélioration et de la convergence de la physique et de la géographie. La géographie physique qui en résulte, peut, soutient-il, inclure :

« l’organisation du globe ; dans laquelle le but est de pénétrer dans l’opération principale de la nature, dans laquelle on discute leur influence sur les phénomènes particuliers et subalternes, et dans laquelle, à travers une chaîne continue de faits et de raisonnement, un plan explicatif est formé »12.

Ou bien elle pourrait « être plus sagement limitée à l’établissement d’analogies et de principes »13. Une lecture attentive de Desmarest révèle cependant que la distance entre Desmarest et Robert de Vaugondy est moins grande qu’une lecture moderne des mots ne la fait paraître. Car même dans une géographie physique naissante, si brièvement rejetée par Robert de Vaugondy, l’essence de la géographie est l’observation des faits, leur combinaison informée, critique et cependant créative, et finalement, la généralisation des résultats. Pour Desmarest, donc, la géographie physique a le même type de structure dimensionnelle que Robert de Vaugondy assigne à la trinité de la topographie, de la chorologie et de la géographie – avec la géographie qui généralise et englobe les autres. Desmarest ne s’attend pas non plus à ce que la géographie physique abandonne sa focalisation topologique puisque c’est le rôle du géographe que de « distribuer par région et territoire ce que le naturaliste décrit et arrange par classe et ordre de collecte »14. C’est la tâche du géographe physicien de chercher la régularité et la répétition des configurations – afin d’éviter une focalisation sur des phénomènes isolés et de se concentrer, à la place, sur les occurrences multiples ou analogues des dits phénomènes dans les différentes parties du monde. Pour Desmarest, et en opposition avec Robert de Vaugondy, analogie ou configuration peuvent être mises en évidence non seulement à partir de l’extérieur, mais aussi à partir des masses intérieures ou des configurations. Mais pour Desmarest tout comme pour Robert de Vaugondy, la tâche du géographe est d’insérer tous les phénomènes observés dans l’édifice – non pas un édifice bâti sur une théorie sélective, mais sur une structure ouverte, semblable au système classificatoire d’Adanson, toujours prêt à accepter une information nouvelle. Parlant de la division générale de la terre par trait physique, il commente :

« … ces divisions générales seraient plus appropriées et plus variées en relation avec notre connaissance limitée et imparfaite de certains sujets compliqués… que celles de ces vues tronquées auxquelles l’imagination a donné la forme et l’apparence d’une théorie. Ces tables doivent être ouvertes, comme les archives de découvertes ou le dépositoire de notre connaissance acquise, à tous ceux qui auraient le zèle et le talent de les enrichir à nouveau »15.

Le produit final de la géographie physique n’est pas nécessairement une carte, mais doit être semblable à une carte dans sa nature fondamentalement descriptive, son souci de l’ordre topologique et sa hiérarchie d’informations hiérarchisées.

Les structures de la géographie du XVIIIe siècle

Il apparaît évident que la géographie est alors considérée comme l’une des plus importantes entreprises intellectuelles du XVIIIe siècle. Dans la place qui lui est accordée dans ce résumé de toute la connaissance scientifique que constitue l’Encyclopédie, il apparaît clairement qu’elle a le respect et l’attention du monde savant. Peut-être plus significativement, plusieurs de ses praticiens les plus accomplis sont représentés soit dans « l’Académie Royale des Sciences », soit dans « L’Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres ». La communauté et les structures de la géographie sont également très en évidence au niveau de l’enseignement secondaire. La géographie y tient une place centrale jusqu’à la dissolution de l’ordre jésuite ; elle continue alors à être enseignée dans d’autres écoles religieuses comme celle des Oratoriens, dont les cours en ce domaine sont modelés sur ceux des Jésuites. À une époque où les universités sont peu nombreuses et enseignaient un curriculum qui n’est guère plus avancé que celui des écoles secondaires, cela correspond au plus haut niveau d’instruction dans le pays. C’est un niveau d’instruction qui, jusqu’à la création des collèges militaires, semble approprié à la formation des officiers, des ingénieurs, des chercheurs, des explorateurs missionnaires et des nobles. Mais les collèges religieux ne sont pas les seuls établissements dans lesquels la géographie est représentée. À partir à peu près du milieu du siècle, la géographie est également enseignée dans les académies militaires, et on a des indications sur le fait que des géographes vivant d’activités commerciales, qui ne sont pas salariés par l’État, et même ceux patronnés par celui-ci, y participent à l’apprentissage et à l’encadrement16. À un niveau plus professionnel est créé, tôt dans le siècle, un corps géographique spécial, connu sous les noms variés « d’ingénieurs-géographes », « d’ingénieurs topographes », ou « d’ingénieurs des camps et des armées ». Leur fonction est de cartographier, d’offrir des renseignements stratégiques aux officiers supérieurs et, à travers ce qui va devenir « le Dépôt de la guerre », de permettre le recueil et la coordination de l’information de terrain de valeur générale pour les opérations militaires. De manière moins palpable, mais tout aussi importante, il apparaît clairement dans les écrits de beaucoup de géographes un sens fort de leur communauté, des standards qu’elle partage et de leur solidarité professionnelle. La géographie est enfin suffisamment consciente d’elle-même pour susciter l’écriture d’histoires de la géographie.

Il est clair que la géographie paraît importante aux éditeurs de l’Encyclopédie. Ils consacrent approximativement 18 pages serrées, à double colonnes, à la géographie comme entreprise intellectuelle (approximativement 18 fois plus d’espace qu’à la géodésie, 4 fois plus qu’à la botanique et deux fois plus qu’à l’astronomie). Parallèlement, et quoiqu’elle soit reconnue comme une « des connaissances humaines », la géologie n’a droit à aucune entrée spécifique. Et pourtant, même cette généreuse couverture de la géographie est jugée inadéquate par Diderot, qui tire parti de cette insuffisance, ainsi que d’autres, pour plaider pour un supplément ou une nouvelle édition. En plus, sur l’arbre savant qui résume graphiquement l’Encyclopédie, « l’Essai d’une distribution généalogique des sciences et arts principaux », la géographie occupe en totalité un quart de l’espace consacré aux sous-domaines des mathématiques variées, qui incluent la géométrie astronomique, l’optique, l’analyse des chances, la mécanique et la dynamique17. Elle reçoit même un développement graphique plus large dans le Supplément à l’Encyclopédie de Robinet, où elle est divisée en topographie, chorographie et trois types de géographie universelle : absolue (la description de la terre et de ses habitants), relative (les différences de conditions des différentes parties du globe) et comparative (l’information nécessaire pour se mouvoir à travers le globe)18. Finalement, treize volumes sont consacrés à la géographie dans les 192 de l’Encyclopédie méthodique,y compris deux volumes d’atlas19. En dépit de la critique implicite ou exprimée sur le traitement de la géographie dans la série antérieure par chaque Encyclopédie ou Supplément ultérieur, il existe entre eux un accord substantiel sur la nature fondamentalement descriptive de la discipline. Leur souci présent de corriger et d’améliorer les caractérisations anciennes suggère aussi que la géographie est alors considérée comme assez importante pour mériter une définition et une description soigneuses sous la forme de texte, de tableaux figuratifs exhaustifs, et de discussions à la fois textuelles et figuratives sur la place de la géographie dans « les connaissances humaines ». Il existe aussi un lien philosophique plus profond entre les diverses Encyclopédies et la géographie. La géographie est à la terre ce que l’Encyclopédie est pour la connaissance humaine. Tout comme l’Encyclopédie cherche à définir et décrire la totalité de la connaissance humaine d’une manière textuelle ordonnée et ensuite à l’exprimer graphiquement sous la forme d’un arbre de l’entendement, la géographie cherche à définir et décrire le monde par le texte et par la carte.

Autre signe d’un statut intellectuel reconnu, « l’Académie Royale des Sciences », à partir de sa fondation en 1666, compte parmi ses membres des individus impliqués dans ce que le XVIIIe siècle tardif qualifiera de recherche géographique, c’est-à-dire dans une forme de description de la terre. Ils comportent des chercheurs aussi variés que Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban (1633-1707), le grand ingénieur des forteresses et des sièges ; Jean-Dominique Cassini (I) (1625-1712), l’astronome italien attiré en France par Jean-Baptiste Colbert, et qui travaille dans la zone intermédiaire entre l’astronomie, la géodésie et la géographie ; Philippe de La Hire (1640-1718), le géodésien qui collabore avec Picard à la carte de France ; l’abbé Jean Picard (1769-1828) qui passe sa vie à déterminer la taille et la forme de la terre ; et Jacques Ozanam (1640-1717), le mathématicien qui établit la table des sinus, tangentes et sécantes et écrit des traités sur la fabrication des cartes et l’application des mathématiques aux sièges. Bien que ces personnalités soient considérées comme des prédécesseurs par les géographes du XVIIIe siècle tardif, elles ne se considèrent pas elles-mêmes comme géographes et ne sont pas classées comme telles par l’Académie. En fait et jusqu’en 1699, à l’époque de Vauban, La Hire, Jean-Dominique Cassini et Ozanam, l’Académie n’a pas de section du tout, après quoi elle en compte seulement six, consacrées à la géométrie, la mécanique, l’astronomie, la chimie, la botanique et l’anatomie. Cela ne veut pas dire que l’Académie limite ses compétences à ces domaines. Sous Jean-Baptiste Colbert, ministre des finances de Louis XIV, l’Académie lance trois projets géographiques majeurs : l’établissement du méridien de Paris, la confection d’une carte à grande échelle du Royaume et la carte des côtes et voies navigables de France (qui culmine dans le remarquablement précis et détaillé Neptune François en 1694). En outre, comme Roger Hahn l’a montré, la Société des Arts (aux alentours des années 1720), dont les premiers règlements revendiquent comme faisant partie de son agenda « la géographie, la navigation, la mécanique et l’architecture civile et militaire, mais sans négliger aucun des autres arts, qu’ils soient utiles ou simplement agréables », est considérée comme empiétant sur le domaine de l’Académie et dûment éliminée20. Dans le courant du XVIIIe siècle, un nombre significatif de membres qui se considèrent eux-mêmes comme géographes, ou en viennent à être considérés comme tels, est élu à l’Académie : Guillaume Delisle, Jacques Cassini (II), Joseph-Nicolas Delisle, Philippe Buache (le premier des « associés géographes », ainsi nommé en 1730), Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (également membre de l’Académie des inscriptions et belles lettres), César François Cassini de Thury (III) et Nicolas Desmarest. D’autres membres sont visiblement impliqués dans la description de la terre ou la fabrication de cartes, mais considèrent leurs activités comme trop systématiques, théoriques ou explicatives pour tomber dans la rubrique de la géographie21. C’est par exemple le cas du travail de Luigi Fernando Marsigli sur la mesure de la profondeur et la cartographie du Golfe de Lion, qu’il classe comme d’histoire naturelle22. En dépit du fait qu’une section spécialement vouée à la géographie (et à la navigation) n’ait été introduite qu’en 1803, lorsque Napoléon fonde une institution (l’Institut de France) pour succéder aux défuntes académies, une bonne partie de la géographie est pratiquée au XVIIIe siècle sous les auspices de la plus prestigieuse des institutions de recherche avancée, l’Académie Royale des Sciences23.

« L’Académie des inscriptions et belles-lettres », d’abord appelée « Académie des inscriptions et médailles », est fondée en 1663. Elle est moins prestigieuse que l’Académie des sciences en grande partie parce qu’à peu près un quart de ses membres sont « honoraires » et nommés par de hauts fonctionnaires au lieu d’être élus par les membres de l’Académie. Il serait faux d’imaginer qu’elle est moins prestigieuse parce les gouvernements français y voient une organisation moins utile : même durant la période napoléonienne, c’est à l’Académie des inscriptions que le gouvernement confie le plus fréquemment des missions24. Cette Académie ne reçoit pas moins d’argent de la part du gouvernement25. L’Académie compte de plus parmi ses membres des chercheurs de premier rang dont les intérêts essentiels sont l’histoire, l’archéologie, la religion, les inscriptions, les médailles et la forme la plus érudite de la géographie. Les Académiciens présentent et publient des communications qui ne sont pas seulement discutées à l’Académie des inscriptions, mais qui le sont également dans une séance annuelle avec l’Académie des Sciences26. Au cours de son existence, l’Académie accueille nombre d’éminents géographes reconnus et cités comme tels, comme Nicolas Fréret27, Jean-Pierre de Bougainville, l’abbé Jean-Jacques Barthélémy, Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, le Baron Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Clermont-Lodève (Sainte-Croix), Marie-Gabriel-Florent-Auguste comte de Choiseul-Gouffier et Pascal-François-Joseph Gosselin28. L’Académie des inscriptions contribue ainsi à la recherche géographique, en partie à travers la qualité qu’elle garantit.

Alors que l’Académie Royale des Sciences et l’Académie des inscriptions et belles lettres représentent l’accomplissement et l’excellence en matière de recherche dans les sciences et les humanités depuis la seconde moitié du XVIIe siècle et tout le XVIIIe, la Société de Jésus exerce jusqu’en 1762 un monopole virtuel sur l’enseignement primaire et secondaire en France. L’Université de Paris et ses quarante collèges sont déjà largement désertés en 1600. Elle a été mêlée aux controverses religieuses et exerce peu d’influence aussi bien sur l’enseignement supérieur que sur la recherche au cours de cette période. Grâce au travail impressionnant et attrayant de François de Dainville, nous savons beaucoup de choses sur le but, la substance et les rubriques de l’éducation géographique dans les collèges jésuites, qui forgent la géographie française. Au niveau philosophique, le but de la description de la terre est théologique, ou dit différemment, c’est l’étude de la terre comme une partie de la divine Création. À un niveau plus pragmatique, l’enseignement géographique est vital pour la mission des Jésuites ; pour leur planification stratégique globale, comme instrument de négociation avec, et d’influence sur les autres cultures, et pour la construction d’alliances de puissance et de savoir avec l’autorité de l’État. Pour toutes ces raisons, la connaissance du monde est de valeur considérable pour les Jésuites. Les humanistes du XVIe siècle partagent la conviction, qui fixe l’orientation de l’enseignement jésuite, selon laquelle il y a deux voies principales pour bâtir une image complète du monde : la description fondée sur l’observation directe et soigneuse (les mathématiques) et la description dérivée de l’étude et de l’exégèse soigneuse de l’érudition ancienne (la rhétorique) – (les mathématiques enseignées sont également fortement formatées par l’attention aux pratiques des Anciens). La géographie comme description de la terre se trouve, avec un certain chevauchement des matières, dans les rubriques des mathématiques et de la rhétorique dans les nombreux collèges jésuites de France29.

C’est un préjugé des modernes que de mépriser la rhétorique30 et de mettre l’accent sur l’importance des mathématiques dans la géographie des débuts. C’est peut-être la rhétorique et les activités des Jésuites en ce domaine qui expliquent le mieux ce qui étonne les modernes à propos de la spécificité et du propos de la géographie du XVIIIe siècle, qu’elle soit cartographique ou textuelle. La rhétorique peut être définie comme l’utilisation du langage comme un art basé sur un corps organisé de connaissances. Dans la Grèce antique, elle était considérée comme l’art de la persuasion et était liée à la démocratie et à la pratique de la loi. Pas simplement un outil technique, Aristote jugeait qu’elle avait de la force en tant qu’expertise oratoire dont le but était d’instruire, d’émouvoir et de distraire, et dont on attendait qu’elle révèle la vérité et la justice. Derrière l’enseignement de la rhétorique, aussi bien dans l’Antiquité que pour les Humanistes, il y a un souci de clarté de définition, d’argumentation logique et de compréhension de la psychologie et des capacités de l’auditoire – tous points essentiels pour toute communication, mais particulièrement critiques pour la communication scientifique. L’art de la rhétorique classique repose sur une structure quintuple : collecter le matériel, l’arranger, le verbaliser, le mémoriser et le prononcer. Sa signification pour la construction des cartes et la géographie littéraire du XVIIIe siècle est évidente. La rhétorique humaniste enseignée par les Jésuites est centrée sur l’imitation de la rhétorique initialement antique, mais plus tard aussi de celle du présent, davantage scientifique et fondée sur l’expérience afin de prendre en compte les triomphes culturels et intellectuels récents. L’imitation met l’accent sur le style, la mémorisation et la diffusion du message. C’est ainsi que la géographie en vient à être enseignée au sein de la rhétorique : les anciennes descriptions du monde, les cartes historiques et modernes, les globes et les comptes rendus de voyage et d’exploration ne sont-ils pas exprimés par des mots, mémorisés et reproduits ? Cette géographie n’est pas dépourvue d’une dimension critique : la compréhension de la géographie sacrée requiert, par exemple, une exégèse critique de la Bible.

La comparaison de textes et de cartes très différents, à la fois modernes et anciens, doit immanquablement mener à la correction de certaines de ces sources et à la quête d’une information plus correcte. L’accent des textes géographiques anciens comme modernes sur les peuples aussi bien que sur les frontières stimule également la curiosité pour le monde et tient les étudiants en éveil à travers ce qui devait être des séances très ennuyeuses de dictée, de mémorisation et de répétition.

Telles qu’elles sont enseignées dans les écoles jésuites, les mathématiques comprennent l’astronomie, la géométrie, les mesures, ainsi que l’étude de la sphère, ou cosmographie ; elles incluent la description des cercles, zones, parallèles sur la terre et sa division en 360 degrés ; les unités de mesure linéaire ; latitude et longitude (et comment elles peuvent être déterminées) ; et comment utiliser un globe artificiel. La cosmographie inclut aussi la localisation, les divisions et les descriptions des continents, les mers, les vents et les États, ou plus proprement dit, « la géographie ». Ces éléments sont considérés comme le fondement de ce qu’un religieux, un officier, un magistrat ou un homme d’État doit posséder pour être capable d’apprendre les principes de la navigation, la manipulation des instruments astronomiques, le recueil et l’assimilation de l’information géographique et la confection de cartes. La géométrie pratique est également enseignée sous la rubrique des mathématiques ; elle est utile pour comprendre les principes de la sphère et de la mesure des terres. Elle traite de la mesure des lignes verticales et horizontales, du calcul des hauteurs et distances inaccessibles, du calcul des angles et de l’échelle, de la mesure des surfaces et de la division et du sectionnement des sphères31.

La géographie est enseignée sous les rubriques des mathématiques et de la rhétorique jusqu’à la fermeture des collèges jésuites. Cela aide à expliquer la remarquable coexistence au XVIIIe siècle d’une tradition mathématique de géographie de plus en plus mariée à l’observation directe et à la mesure rigoureuse et capable de produire des Cassini, des Delisle et des Robert de Vaugondy, et d’une tradition plus littéraire, fondamentalement enracinée dans l’étude des Anciens, la reproduction des géographies historiques et l’étude des systèmes de mesures des Anciens et capable de produire un Antoine Augustin Bruzen de la Martinière, un Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville ou un Pascal-François-Joseph Gosselin. Remarquablement différents dans leur approche et de plus en plus différents dans leurs critères et leur philosophie, ces deux types de géographie tels qu’enseignés dans les écoles et encore pratiqués partagent beaucoup de choses, affichent les mêmes sources et ont en commun quelques-unes de leurs préoccupations. Un géographe spécialisé dans l’interprétation exacte des systèmes de mesure utilisés par les Anciens est ainsi capable d’être tout aussi concerné par la production d’une couverture cartographique universelle avec précision de latitude et longitude que le géographe mathématicien prenant des mesures au Pérou32.

Les Jésuites ne fournissaient qu’une formation rudimentaire aux futurs officiers de l’armée. En 1587, de la Noue exprimait la conviction que ceux-ci « devaient être formés en mathématiques, géographie, fortifications et plusieurs langues vernaculaires » à un plus haut niveau33. Mais il fallut un certain temps pour que le Roi de France ait une armée organisée et des corps spécialisés qui bénéficieraient d’une formation avancée. Sous Richelieu, Le Tellier et Louvois, des plans de collèges militaires furent dressés où les officiers apprendraient « à monter à cheval, à manier les armes et à être fermement instruits en morale, mathématiques, logique et physique, et plus spécifiquement, à la langue française, à la géographie et à l’histoire »34. Ces projets ne furent pas menés à bien. À l’époque de Vauban et de Louvois, des corps spécialisés en ingénierie et en cartographie furent formés, incluant un corps du génie et des ingénieurs des camps et des armées35. Ces officiers ne recevaient cependant aucune instruction en dehors de celle acquise sur le terrain, ce qu’ils pouvaient glaner dans les traités pratiques sur les fortifications, l’ingénierie et la cartographie, et ce qu’ils avaient appris dans les collèges jésuites, jansénistes ou oratoriens. Il fallut attendre le XVIIIe siècle avant que des écoles militaires et d’ingénierie spécialisée soient créées de manière permanente et commencent à dispenser un entraînement technique avancé en géographie et cartographie. Frédéric B. Artz suggère que ce fut en partie la demande que le corps nouvellement créé des ingénieurs civils (ponts et chaussées, 1716) produise des cartes des grandes routes du royaume, qui accrut le besoin d’ingénieurs civils formés à un plus haut niveau et conduisit à la fondation en 1775 de l’École des ponts et chaussées36. Des écoles pour la formation d’officiers d’artillerie commencèrent à apparaître dans les années 1720. Elles offraient un enseignement hautement technique avec l’accent mis sur la géométrie et le dessin. L’École royale militaire fut fondée en 1751 et offrit un ensemble d’enseignements incluant l’équitation, l’escrime, la danse, le français, le latin, l’italien, l’allemand, l’anglais, l’histoire, la géographie, le dessin et des mathématiques et de la physique élémentaires et avancées – y compris la mécanique, l’hydraulique et les principes de fortification. Le meilleur de ces collèges militaires fut l’École du corps royal du génie à Mézières, qui, à partir de 1751, eut de rigoureux examens d’entrée annuels et à partir de 1777, un curriculum fixe. On attendait des élèves qui sortaient de la première année qu’ils comprennent « la science de l’ombre et de la perspective » et le tracé de plans et de cartes, mais la cartographie était aussi enseignée en seconde année. Tout tend à montrer que la géographie constituait une part fondamentale de l’entraînement militaire de la plupart des officiers et certainement de ceux des corps spécialisés d’ingénieurs et de cartographie au milieu du XVIIIe siècle.

Tout au long de cette période, on observe aussi un intérêt croissant pour la collecte d’information géographique à des fins militaires, en particulier sous la forme de cartes. Cela conduit à l’établissement en 1688 du Dépôt de la guerre et à sa spécialisation graduelle en centre d’information géographique37, de coordination pour les ingénieurs-géographes (successeurs des ingénieurs des camps et armées) et de plus en plus, d’instruction pour ces ingénieurs-cartographes. Des maîtres de mathématiques et de langues sont nommés au Dépôt dès 1769. L’institutionnalisation au XVIIIe siècle du Dépôt de la guerre comme centre d’instruction culmine avec l’essai de Calon, en 1793, d’attirer des spécialistes d’astronomie, de géographie ancienne, de géographie physique, d’historiographie, de topographie militaire, de gravure et de dessin au Dépôt en vue de les faire participer à l’instruction, de les consulter et de leur confier des projets particuliers38. Il apparaît ainsi que la valeur de la géographie dans l’éducation militaire est de plus en plus reconnue au cours du XVIIIe siècle.

De la présence de géographes et de recherche géographique à l’Académie des Sciences, dans les écoles et la recherche jésuites, dans les pages de l’Encyclopédie et dans l’armée, il ressort clairement que la géographie du XVIIIe siècle s’appuie sur des structures puissantes, profondes et de longue durée. Il est encore plus important de se demander dans quelle mesure il existe une communauté de chercheurs et d’enseignants de géographie consciente d’elle-même. Dans un ouvrage qui n’est pas essentiellement consacré à la nature de la géographie du XVIIIe siècle, il semblerait excessif de vouloir explorer tous les travaux écrits ou cartographiques de la totalité des géographes connus en raison de leur communication, échanges et conflits avec d’autres géographes. Un sens plus vague de la communauté partagée, des critères d’appréciation partagés, et un territoire professionnel peuvent, toutefois, être mis en évidence en utilisant l’histoire de la géographie écrite par Robert de Vaugondy et par quelques travaux des géographes français clés dont nous parlons dans ce travail.

Une communauté géographique

Didier Robert de Vaugondy publie son Essai sur l’histoire de la géographie en 1755. Ce n’est certainement pas la première histoire de la discipline écrite au XVIIIe siècle, mais c’est la plus influente39. Il y raconte l’histoire de l’exploration occidentale du monde, la nature de la compréhension antique et médiévale de la terre, les développements récents de l’astronomie et de la théorie des projections cartographiques qui a fondamentalement fait progresser le domaine, et une évaluation de l’état de la discipline en Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Suède, Russie et finalement en France. À partir des individus classés comme géographes dans les pays étudiés par Robert Vaugondy, il ne fait aucun doute qu’il voit deux grands types de travaux comme fondamentalement géographiques : les cosmographies et géographies descriptives, et les cartes et les globes. Les individus décrits comme des géographes français contemporains incluent des cartographes mathématiques, des géographes maritimes, des cartographes de terrain et des géodésistes, des compilateurs de cartes travaillant dans leur cabinet, et ce qui en vint plus tard à être décrit comme des géographes descriptifs.

Les géographes français suivants sont classés par Robert de Vaugondy comme d’éminents praticiens actifs et hautement respectés de la géographie : Guillaume Delisle (1675-1726), Philippe Buache (1700-1773), Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772), Didier Robert de Vaugondy lui-même (1723-1786), la dynastie des Cassini – de Jacques-Dominique Cassini (1625-1712) à Jacques Cassini (1677-1756) et César François Cassini (Cassini de Thury) (1714-1784)40, Bruzen de la Martinière (1662-1746), un géographe descriptif et auteur en 1739 du Grand Dictionnaire géographique et critique,et Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (1697-1782). Ceci n’épuise pas la liste de géographes français de Robert de Vaugondy, qui inclut aussi, en plus de la famille Cassini, un certain nombre de géographes/géodésistes (comprenant Jean Picard, Battista Riccioli et Gabriel Philippe de la Hire) et en plus de Bellin, un certain nombre de géographes nautiques (incluant Joseph Sauveur et Jean-Baptiste-Nicolas-Denis d’Après de Mannevillette). Bien que ce ne soit pas un sujet discuté par Robert de Vaugondy, un certain nombre de ces géographes gagnent par moment leur vie en enseignant la géographie, à commencer par Robert de Vaugondy lui-même41, Guillaume Delisle42, Philippe Buache43 et les Cassini (si nous considérons l’apprentissage des ingénieurs comme une forme d’instruction)44. Les géographes ainsi choisis45 offrent un échantillon représentatif en termes de leurs savoir-faire, de leurs intérêts, de leurs activités et de leur production textuelle et cartographique.

Il est évident que ces géographes forment une sorte de communauté informelle. Ils se citent mutuellement. Ils se jugent les uns les autres et agissent parfois en tant qu’arbitres dans des conflits commerciaux ou plus académiques entre collègues. Il est souvent clair qu’ils se connaissent personnellement l’un l’autre, même si cette familiarité ne nourrit pas toujours le respect et l’amitié. Delisle est le géographe le plus souvent cité et qui apparaît dans une certaine mesure comme un symbole de qualité et d’intégrité. Écrivant dans les années 1730, Bruzen de la Martinière affirme que la nouvelle de la mort de Delisle « l’a significativement affecté »46. Robert de Vaugondy compare ses propres efforts pour estimer la surface totale de Paris avec ceux de Delisle et est satisfait d’avoir pu expliquer et éliminer les différences47. Aussi tardivement même qu’en 1763, approximativement soixante après la description de cette zone par Delisle, Bellin éprouve le besoin d’expliquer complètement le contraste entre son tableau du Rio Negro sur la côte de Guyane et celui de Delisle. Il fait peu de doute que Bellin connaissait Delisle personnellement puisqu’il avoue avoir exploré à un certain moment le « cabinet » de celui-ci pour collecter le matériel qui lui a plus tard servi à la composition de la Description géographique de la Guyane48. Delisle, de son côté, se réfère à un certain nombre des géographes mentionnés par Vaugondy. En tant qu’ancien étudiant de Jacques-Dominique Cassini, Delisle a des contacts considérables avec la famille Cassini, et c’est au plus ancien Cassini qu’il dédie les explications publiques des choix qui se trouvent derrière certaines de ses cartes les plus controversées. Comme on peut s’y attendre, Delisle se réfère souvent dans ses écrits à Cassini et à ses collègues de l’Académie Royale des Sciences – La Hire, Riccioli, Jean Picard, Pierre Louis Moreau de Maupertuis et Charles Marie de la Condamine – comme le fait tout géographe du XVIIIe siècle49.

D’Anville est presque aussi fréquemment cité dans les écrits des géographes durant la seconde moitié du XVIIIe siècle – bien qu’il le soit de manière moins flatteuse. Alors que Bellin reconnaissait utiliser les cartes publiées par d’Anville50, Robert de Vaugondy se lance dans une sévère critique de ce géographe, qui se prolonge par une correspondance personnelle acrimonieuse. Il est lui-même la victime d’une critique similaire de la part de Philippe Buache et de Jean Nicholas Buache de Neuville51. Ces géographes connaissent donc mutuellement leurs travaux et forment une communauté ne serait-ce qu’à travers leur commune citation des figures clés de la recherche.

Les habitudes de citation ne font pas saisir seulement la force des liens intellectuels entre ces hommes. Elles montrent qu’ils se considérent comme les défenseurs d’un groupe : comme à la fois des représentants de la recherche menée par la géographie et responsables de la défense de sa réputation et de sa qualité. Dans le cas des Cassini, Delisle, et jusqu’à un certain point Robert de Vaugondy (un parent éloigné de Nicolas Sanson), cela doit être accentué par la nature familiale, presque dynastique de leur association à la géographie. Delisle consacre ainsi 245 pages de son Introduction à la géographie à une explication de la terre comme sphère astronomique :

« … afin de ne pas tomber dans l’erreur décrite par un chercheur mathématicien contemporain qui se plaint de ce que la plupart des géographes ont décrit les principes de la science si superficiellement qu’ils n’en offrent qu’une idée très faible et imparfaite »52.

Il défend de la même manière les géographes contre la plainte d’un prêtre instruit selon laquelle il semble ne pas y avoir d’accord sur la longitude que les géographes assignent à la ville de Paris53. Mais alors qu’il défend les géographes des critiques venant des non-géographes, il est troublé par le manque de rigueur et de professionnalisme de certains cartographes bien connus (que Buzen de la Martinière caractérise comme n’étant que des « vendeurs d’images »54) et il exprime ouvertement son souhait à Cassini que « ceux qui ne sont pas initiés aux mystères de la géographie, ne se lancent pas eux-mêmes dans la fabrication des cartes »55. Le souci d’éviter que la géographie ne soit souillée par les mains d’amateurs ne se limite pas aux dynasties. Robert de Vaugondy cherche à défendre Delisle des critiques d’un certain Vincent de Touret, qui soutient que Delisle aurait dû employer une seule projection pour toutes ses cartes. Les mots qu’il utilise pour caractériser ce critique véhiculent le sens du respect dû à ce géographe :

« La disproportion que l’on peut trouver entre l’agresseur et le savant agressé veut dire que je n’ai pratiquement rien à ajouter »56.

Ailleurs, Vaugondy accuse les copieurs de cartes d’être l’une des grandes plaies du domaine et rend clair que les cartes de mauvaise qualité ne méritent pas d’être discutées57. Bruzen de la Martinière trouve enfin l’absence de toute entrée « géographie » dans un dictionnaire antérieur de géographie totalement inacceptable58.

Les géographes ne sont pas toujours aussi féroces dans leur identification avec leur domaine. Celle-ci prend une forme plus saine et réfléchie comme, par exemple, lorsque Delisle montre assez de foi dans les méthodes, la formation et les facultés critiques instillées par la géographie pour contester les vues de l’Académie des Sciences sur la localisation de certains traits physiques59. De la même manière, la déclaration de Vaugondy selon laquelle les géographes ont une capacité de pénétration et une formation qui leur permettent d’utiliser des sources peu sûres pour des gens ordinaires, témoigne à la fois de la force de ses convictions et de son sens de la territorialité. C’est peut-être Bellin qui affirme le plus fort sa foi dans la géographie lorsqu’il informe les navigateurs que lorsqu’ils trouvent un écart entre leurs observations et celles d’un géographe, ils doivent reprendre leur travail et vérifier et revérifier leurs observations60.

Il fait donc peu de doute que dans la France du XVIIIe siècle, la géographie, même si elle n’est pas dotée de ce que nous associons aujourd’hui à une structure disciplinaire complète, constitue un champ reconnu, représenté et actif à de multiples niveaux de l’enseignement, de la recherche et de la production savante. Nombre d’institutions soutiennent ou promeuvent la géographie, y compris par les titres honoraires ou financiers de « Géographe du Roi » et de « Premier géographe du Roi », « Géographe de la ville de Paris »61, et par la position de « Censeur royal » pour les travaux géographiques ; celle-ci a été détenue par Jacques-Nicholas Bellin de 1745 à 1772, par Robert de Vaugondy de 1773 à 1787 et par Dupain Triel de 1785 à 178762. Mais il serait trompeur de suggérer que les géographes forment une communauté étroitement soudée, qu’ils constituent une profession organisée, ou que beaucoup trouvent le moyen de gagner un salaire régulier analogue à celui des professeurs d’aujourd’hui. Tous, sauf les géographes actifs qui connaissent le plus grand succès, ou ceux qui travaillent au sein des ordres, ont à se battre pour vivre et portent plusieurs casquettes depuis celle de chercheur à celle de cartographe commercial, de graveur, d’éditeur, de précepteur. De plus, s’il y a des centres significatifs d’activité géographique au-delà des collèges jésuites, il existe peu de coordination entre eux et l’essentiel des contacts et des échanges qui prennent place entre eux sont informels.

La nature des textes géographiques produits par les géographes

Au XVIIe siècle, la déclaration du Père Philippe Briet sur l’inséparabilité du texte géographique et de la carte saisit l’essence de la géographie telle qu’elle est pratiquée au moins jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (voir la note 6 ci-dessus). Il est vrai qu’après le XVIIe siècle se dessine une séparation physique croissante de la carte et du texte parce que les cartes ont cessé d’être entourées ou doublées par un texte, en bonne partie parce que les technologies de la reproduction de la carte et du texte se sont éloignées. Mais les missions de la technologie et de la géographie ne sont pas en accord en ce domaine dans la mesure où la géographie ne renonce ni à la carte ni au texte dans son projet. Dans le courant du XVIIIe siècle, les progrès effectués par la géographie mathématique ou à base d’observation commencent à introduire une distance considérable entre la géographie mathématique et la géographie érudite ou basée sur le texte, ce qui crée une déchirure qui va bientôt faire éclater la discipline. Au XVIIIe siècle cependant, la géographie est encore à cheval sur la carte et le texte, et sur la mesure et l’érudition. C’est peut-être pour cette raison qu’aussi bien les textes que les cartes produites par les géographes au cours de cette période nous semblent si particuliers. En forme et fonction, ils partagent un propos descriptif unique qui fait que les textes se lisent comme des cartes et que les cartes sont difficiles à évaluer sans leur contexte textuel. Les textes produits par les géographes appartiennent à trois types principaux : des descriptions textuelles de la terre peut-être – mais sans que ce soit toujours le cas – illustrées de cartes, des explications textuelles des choix qui ont présidé à la construction d’une carte donnée et des guides de recueil ou présentation de données cartographiques63.

Tous ces genres textuels nous sont de loin moins accessibles aujourd’hui que ne le sont, par exemple, les relations de voyage produites à la même époque. Les relations de voyage sont écrites pour le public général et sont conçues pour effrayer ou distraire, tout en conduisant le lecteur à un voyage dans l’inconnu et le non familier. Ce genre fleurit toujours dans la relation de voyage (qui aujourd’hui cherche à rendre le familier exotique), mais aussi dans des magazines comme National Geographic, dans les films, dans la littérature et même en anthropologie. En conséquence, et particulièrement pour le lecteur tourné vers l’histoire, le récit de voyage du XVIIIe siècle est encore accessible et peut même le distraire ou le titiller. Les textes de géographie, d’un autre côté, offrent une forme plus spécialisée d’expression scientifique. Ils sont conçus pour remplir un objectif scientifique auquel nous n’aspirons plus et que nous ne comprenons pas complètement. Ainsi, les descriptions de la terre, par exemple, constituent à la fois des essais de description systématique et des essais de classification. L’auteur commence généralement la description au niveau du continent, puis décrit des traits de plus en plus petits du monde soit physique, soit humain. Rappelant la carte par son jeu d’échelles, cette forme de description est de plus en plus vue par les géographes comme analogue aux classifications d’histoire naturelle et cherche en conséquence à s’assurer un statut scientifique grâce au caractère exhaustif de la description. Les textes se lisent comme les cartes, mais n’ont rien de la flexibilité hiérarchique et de la beauté picturale qui incitent au rêve. Dans leur forme et dans leur fonction, ils sont cependant étroitement liés à la carte. Le dictionnaire géographique offre une forme alternative de ce même genre fondamental, ordonnée alphabétiquement au lieu de l’être géographiquement. Sous cette forme, l’accent est mis sur la définition, mais la classification au sein ou à travers les catégories alphabétiques est aussi un des soucis majeurs des dictionnaires comme celui de Bruzen de la Martinière.

Après les textes de géographie, le second style textuel – l’explication des choix effectués pour construire une carte – est complètement inséparable du genre cartographique. Dans ces textes, conçus pour être lus tout en consultant la carte en question, le géographe décrit, explique et justifie ses sources ; il décline le but sa représentation et l’approche que le lecteur doit prendre pour la comprendre ; il justifie peut-être les limites, les frontières ou les divisions qu’il choisit pour dessiner ; et il explique surtout comment il a décidé de la localisation des traits essentiels. Ces travaux sont conçus pour donner à la carte une discursivité textuelle autrement impossible en cartographie et, comme dans le cas des notes de bas de page, pour lier la carte à son contexte cartographique et textuel plus large.

Le troisième style textuel, le guide de recueil et de représentation des données, est un genre écrit par des géographes ou des géomètres à l’usage exclusif des géographes et des géomètres. Ce sont des manuels d’observations, de mesures et de représentations graphiques. Leur propos est d’encourager et de faciliter la production sûre, correcte et cohérente de cartes, spécialement de celles basées sur des levers de terrain, les cartes à grande échelle. Tout au long du XVIIIe siècle, les cartes et le texte travaillent la main dans la main pour remplir un but commun de description scientifique – au sens de précise, de détaillée et de reconstructible.

La carte du XVIIIe siècle : mesure et érudition

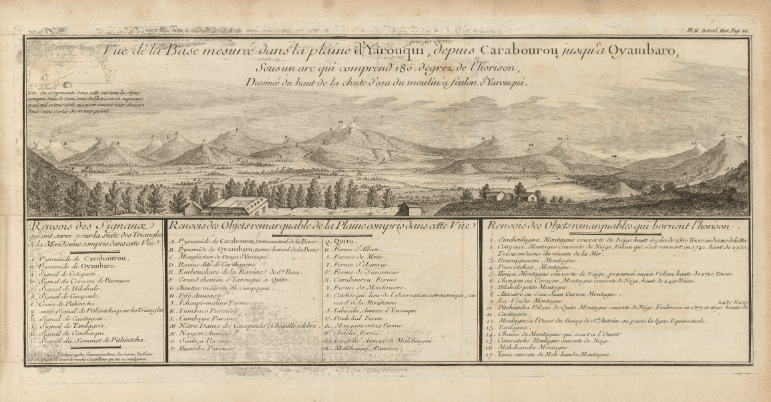

Confronté à la tâche de fabriquer une carte, un géographe du XVIIIe siècle se trouve rarement en possession d’un lever complet d’informations, ou avec la possibilité d’effectuer ses propres mesures de terrain. Après tout, il y a le monde entier à peindre et seule une très petite partie en a été mesurée. Les grandes expéditions de Philip Carteret, Samuel Wallis, de Jean-François de Galaud, comte de La Pérouse, du Capitaine James Cook et de Nicolas Baudin sont menées seulement après le milieu du siècle. Les grandes expéditions terrestres sont peu nombreuses au XVIIIe siècle. Les expéditions de Laponie et du Pérou pour mesurer l’arc de méridien aux latitudes nordiques et équatoriales prennent seulement place au cours des années 1740 et 1750. La plus grande partie du monde est alors exclusivement connue à travers les relations et les croquis des voyageurs et des missionnaires qui, intéressés peut-être par la cartographe du terrain, ont en général bien d’autres choses à penser et à faire. En fait, le lever détaillé, soigneux et rigoureux, conduit avec les meilleurs instruments possibles, est un enfant du XVIIe siècle et est largement limité aux territoires européens. Jusqu’au milieu du XIXe siècle et pour la plupart des parties du monde, un géographe avec les meilleures sources possibles à sa disposition, et assez chanceux pour disposer de quelques mesures de terrain, doit mixer celles-ci avec une information de moindre qualité pour parvenir à quelque chose s’approchant d’une représentation complète et compréhensive de la partie du monde qu’il veut dessiner. C’est pourquoi les géographes/astronomes tournés vers les mathématiques, comme Cassini I et Delisle sont intéressés, comme les géographes plus érudits, par l’évaluation des mesures utilisées par les Romains64.

Jusqu’au XIXe siècle, bien des parties du monde, y compris la plus grande partie de l’Afrique et de l’Asie et de larges parties de l’Amérique du Nord et du Sud, ou bien n’ont jamais été visitées des Européens, ou bien n’ont jamais été vues par eux depuis la chute de Rome. Les géographes qui ont été formés par les Jésuites ou d’autres écoles religieuses (ou par des instructeurs formés par eux) à respecter à la fois le savoir des Anciens et comment analyser leurs textes, sont plus enclins que nous ne le croyons aujourd’hui à croire et à utiliser d’anciennes descriptions du Moyen-Orient et de parties de l’Afrique et de l’Extrême-Orient. Ainsi, et jusqu’à l’introduction des levers nationaux systématiques, la tâche des géographes implique obligatoirement trois étapes.

La première consiste à rassembler toutes les sources textuelles et graphiques possibles, à évaluer leur exactitude topologique et orthographique, à mesurer leur exhaustivité et à comprendre leurs termes de référence tels que les standards de mesure utilisés pour calculer les distances et toutes les sources de distorsion systématique. À une époque où n’existent pas de bibliothèques publiques et où l’accès à l’information gouvernementale et aux archives est considérablement plus restreint, cela implique une abondante correspondance, des lectures étendues et attentives, des voyages et beaucoup de déplacements à pied. La plupart des géographes accumulent d’impressionnantes bibliothèques personnelles. La collection de presque dix mille cartes de d’Anville est devenue plus tard la base de la collection nationale française de cartes de la Bibliothèque nationale, à Paris.

La seconde étape est de composer une base d’informations soit cartographique, soit textuelle en comparant les sources complètement interprétées. Dans le cas de Vaugondy, cela consiste à choisir la carte de base la plus exacte possible, à la corriger en accord avec les données astronomiques disponibles les plus récentes, et en ajoutant des informations à ce cadre à partir d’autres sources soigneusement corrigées. Des détails plus questionnables sont ajoutés enfin65. Ce processus de comparaison critique est souvent difficile et compliqué. Un géographe désirant établir une carte de l’Égypte vers la fin du XVIIIe siècle doit bricoler des anciens récits de voyage et géographies arabes et byzantins, les voyages publiés d’Hérodote, les observations de Pline, Ptolémée, Strabon et Eratosthène, entre autres, les comptes rendus bibliques des voyages de Moïse, le journal de voyage d’un missionnaire, une esquisse de carte d’un amiral vieux de quelques années, et les croquis et textes réalisés par un voyageur pour ainsi dire sans formation géographique. Quel morceau d’information prendre à chaque source et comment le mettre en balance avec une opinion contraire ? C’est une question de jugement informé et affiné. La dernière étape du géographe consiste à donner à cette information la forme particulière qu’il souhaite : couverture, profondeur des détails, divisions à mentionner, etc.

Les géographes impliqués dans des levers nationaux, comme les Cassini, sont engagés dans des activités étonnamment similaires. À la différence de ceux de cabinet, ils ont certainement à « lever un plan » et à travailler sur le terrain en mesurant des angles ou des longueurs, l’inclinaison par rapport au méridien, les distances au méridien et à sa perpendiculaire ; à vérifier la toponymie avec les responsables locaux ; et à produire des croquis rapides de la topographie. Leur travail comporte aussi une importante composante de cabinet. C’est de retour dans le bureau de Paris que Cassini III et ses assistants, par exemple, s’emploient à « faire un plan », c’est-à-dire à recalculer et redessiner tous les angles et toutes les lignes qu’ils ont mesurées sur le terrain et à comparer la topographie aux localisations de telle façon que la figure dessinée sur le papier soit aussi voisine que possible du terrain66. Leur cartographie nécessite ainsi un travail critique de bureau et des calculs pour vérifier l’exactitude des mesures du lever et pour aplanir les désaccords entre les géomètres, et entre les géomètres et certaines de leurs sources d’information67. Dans certains cas, les désaccords requièrent en fin de compte un retour sur le terrain. Même le travail sur la planche à dessin des ingénieurs-géographes implique, au bureau, de la compilation incluant la vérification, la rectification et une certaine mesure de truquage. Le travail critique de bureau requis par le lever de terrain et celui nécessité par la cartographie érudite appartiennent sans doute ainsi au même type d’opération ; alors que la carte basée sur des levers de terrain demande un type totalement différent de travail de terrain et de travail avec des instruments, la coordination du personnel et de l’équipement, la levée de fonds et des manœuvres politiques, le géographe érudit doit également effectuer un travail de mammouth pour recueillir, coordonner et manipuler une extraordinaire variété de sources souvent incomplètes, inaccessibles ou embrouillées.

Les grandes préoccupations de la géographie du XVIIIe siècle

La plupart des historiens des XVIIIe et XIXe siècles imaginent la géographie de l’époque comme ayant principalement à s’occuper soit de la cartographie, soit de l’exploration globale. Comme nous l’avons déjà signalé, la plupart des géographes recueillent les résultats de ces explorations, les évaluent et les expriment sous forme d’images reconstruites et de textes descriptifs. À l’exception des ingénieurs-géographes, ils ne sont toutefois pas eux-mêmes directement engagés, pour la plupart, dans l’exploration, et quoiqu’ils l’influencent souvent à travers les vides laissés sur leurs cartes, ils n’exercent qu’un contrôle relativement limité sur le processus. Il semble en fait qu’en dehors de la préoccupation quotidienne de faire vivre et de nourrir leur famille, les questionnements des géographes concernent la représentation ; ils tournent en particulier, autour du développement d’un langage qui rendrait celui-ci suffisamment simple pour être largement compris et assez riche pour exprimer la connaissance croissante de ce qui concerne le monde ; ils touchent le développement et la capitalisation de la technologie de détermination des localisations et l’amélioration des processus cartographiques afin d’accroître la précision de la représentation : ils traitent enfin du test des limites de la représentation.

Le langage de la représentation

Le premier stage du développement de toute science – humaine, naturelle ou physique – est le développement d’un langage suffisamment rigoureux pour permettre à ceux qui l’utilisent de comprendre et d’utiliser la terminologie, suffisamment complet pour suggérer des aires d’intérêt dans ce qui est relativement peu connu, et suffisamment souple pour permettre le développement aisé de subtilités de sens et l’expansion du vocabulaire lorsque de nouveaux phénomènes sont rencontrés et compris. François de Dainville, dans son Langage des géographes, est le seul historien de la géographie qui a exploré la phase la plus importante de la pensée géographique, le développement du langage géographique. Ignorer ce développement pour se focaliser sur les découvertes géographiques (qui appartiennent à de nombreuses sciences) est regarder le contenu de la carte en ignorant sa forme, son ordre et sa poétique, ce qui constitue le premier langage des géographes. Du XVIe au XIXe siècle, la géographie s’est substantiellement intéressée au développement d’un langage scientifique à la fois textuel et graphique. Nous pouvons identifier de fortes tendances générales dans ce développement, qui culminent dans une langue très similaire à la nôtre, bien que pas encore aussi riche à la fin du XVIIIe siècle : la multiplication des termes lorsque de nouveaux phénomènes sont rencontrés ; le raffinement et la précision des interprétations lorsque la nature des observations et les relations entre elles deviennent apparentes ; la généralisation de termes locaux ou étrangers ; un mouvement d’éloignement du figuratif68 vers le géométrique ; une simplification mais aussi une expansion et une uniformité croissante de l’expression graphique, et peut-être de manière plus importante, l’élaboration d’une perspective hiérarchique et structurée.

Au début du XVIIIe siècle, une proportion substantielle du vocabulaire géographique est déjà établie. Les géographes ont des noms et des symboles cartographiques pour les frontières, une grande variété de divisions administratives à la fois séculières et ecclésiastiques, les petites villes et les établissements humains, la mer et ses dangers, les côtes et ses facettes, les éléments communs de l’agriculture, la production industrielle à petite échelle et le commerce, la localisation grossière des obstacles naturels ou des passages tels que montagnes, marais et fleuves et même une caractérisation grossière des forêts. Le XVIIIe siècle assiste à une croissance rapide du vocabulaire géographique dans les aires qui commencent juste à attirer l’attention de l’esprit européen. Comme Marjorie Nicholson et Numa Broc nous l’ont montré pour les montagnes et Jean Roger l’a fait pour la nature en général, c’est au cours du XVIIIe siècle que les Européens commencent à regarder le monde naturel autour d’eux avec une curiosité nouvelle69. Comme la prolifération des encyclopédies géographiques, des dictionnaires et des manuels le suggère, le développement de ce nouveau vocabulaire est conscient, délibéré et de plus en plus orienté. De nouveaux termes hydrologiques, nés d’un regard plus proche sur les côtes et l’abri qu’elles peuvent fournir, donne naissance aux néologismes de « crique » (une petite indentation avec la possibilité d’un bon petit port naturel) de « recran » (une crique plus petite) et de « récif » (une chaîne de rochers immergés). L’attention croissante aux fleuves comme moyens de transport crée la distinction entre « affluent » (une rivière tributaire d’une autre) et « confluent » (le lieu de rencontre de deux rivières) ; elle aboutit à une description beaucoup plus précise des cours fluviaux, et comme l’activité des ingénieurs augmente, à un vocabulaire de l’aménagement fluvial (comportant des mots comme « épis », c’est-à-dire des constructions sur le côté du cours d’eau conçues pour aider à en contrôler le flot). La plus grande expansion prend place non pas dans les néologismes, mais dans l’attribution de sens uniques et précis à une multiplicité de termes généraux, régionaux ou locaux. C’est le cas de « plage », désormais définie par trois caractéristiques : une faible marée, une côte étendue sans port et sans promontoire et une approche longue et peu profonde. La « rade » (une zone où l’eau est calme et sûre pour la navigation) est distinguée du « port », le « canal » (comme une construction artificielle), du « lit » (le cours naturel d’une rivière), la « source » de la « fontaine » (comme le bassin où l’eau de source coule et est retenue), « l’embouchure » des « bouches », la « digue » de la « levée » et de de la « chaussée » et les « rives » des « rivages ». Le « désert » acquiert une définition basée sur ses caractéristiques physiques (l’absence de précipitations) plutôt que son ancienne définition entièrement basée sur ses conséquences humaines : l’absence d’habitants70. Certains termes comme « torrent » acquièrent une définition presque mathématique à la fin du XVIIIe siècle (un cours d’eau avec une pente de plus de 3 mm par mètre).

Un nombre toujours plus grand de néologismes apparaît en physiographie et dans la description du relief. Les géographes commencent à se soucier d’aller au-delà de la simple indication de la localisation des montagnes pour suggérer quelque chose de leur caractère. À la fin du XVIIe siècle, certains géographes choisissent des pics caractéristiques ou des sommets remarquables. Beaucoup de cartes à grande échelle du XVIIe siècle restent cependant muettes en ce qui concerne le relief. Le XVIIIe siècle remplace ce silence par une attention plus grande à la toponymie des montagnes71 et s’interroge sur la meilleure manière de décrire des montagnes dont la structure et la nature ne sont pas comprises. Certaines, comme la « Carte des frontières Est de la France depuis Grenoble jusqu’à Marseille » (1778) de Bourcet et d’Arçon, cherchent à révéler la structure semblable à une chaîne des ensembles montagneux. Les rendus les plus performants du XVIIIe siècle sont peut-être les hachures qui simulent la course de la pluie sur le flanc des montagnes (avec des lignes plus épaisses à la crête et plus légères au pied) combinée avec l’ombrage comme si la carte était éclairée par une source de lumière oblique. La méthode, encore développée par hachurage croisé par Bacler d’Albe dans sa carte en trente feuilles de l’Italie72 et par beaucoup des meilleures cartes produites par des ingénieurs-géographes, crée une impression remarquablement tangible d’un modèle de relief. On observe cependant un glissement remarquable dans le but de la description géographique : les géographes ne veulent plus simplement peindre ce qui est connu, mais donner un sens clair de l’ignorance géographique et avant tout séparer la géographie hypothétique de la vraie. Philippe Buache couvre ses « Cartes des nouvelles découvertes »73 avec des lignes brisées et des légendes d’avertissement pour indiquer les diverses hypothèses en compétition au sujet de la nature de la côte et du terrain de ce qui devait devenir le Canada Pacifique et la Russie. Les géographes deviennent de plus en plus portés à donner un sentiment clair d’un manque « scientifique » de connaissance. La gravure par Blondeau des résultats du voyage du Capitaine Vancouver peint une côte détaillée avec un relief élaboré immédiatement adjacent à la côte, derrière laquelle, pour au moins un tiers de l’espace couvert par la carte, s’étend un intérieur continental complètement blanc. D’Anville, clairement incertain de la topographie de beaucoup des régions qu’il cartographie, développe l’astuce d’arrêter soudainement le graticule à la frontière de la sûre connaissance topologique pour rendre évident qu’alors que le relief est peu connu en général, c’est là où l’on pénètre au-delà des limites acceptables de la science occidentale (représentée par la grille de localisation)74.

Une focalisation sur les montagnes et le relief crée aussi tout un vocabulaire géographique non graphique. De nouveaux noms naissent de l’expérience et de l’attention du XVIIIe siècle, parmi lesquels « crête » (la plus haute portion d’une montagne), « saillies » (une montée abrupte sur le flanc de la montagne), « ravins » (la coupure faite dans une montagne ou un flanc de colline par de l’eau coulant rapidement), « braye » (la cicatrice que laisse le bois que l’on fait glisser sur la pente d’une montagne, « plateau », « défilé » (un étroit passage à travers les montagnes), « partage des eaux » (la ligne de division entre deux bassins fluviaux – confondue de l’époque de Buache jusque fort avant dans le XIXe siècle avec la ligne de crête), « moraine » et « tremblement de terre ». En ce qui concerne l’hydrographie fluviale et côtière, beaucoup de termes plus anciens acquièrent des définitions plus raffinées. C’est le cas avec « cime », qui commence à être distinguée du « sommet » ; de la « glacière », qui fait place au « glacier » ; de « bassin », qui s’étend pour couvrir tout le système de drainage d’un cours d’eau majeur ; de « vallon », qui vient de « vallée » ; des « cavernes », qui sont distinguées de la « grotte » etc.75.

Comme il existe une variété considérable de la qualité, de la forme d’expression et du vocabulaire selon les échelles et les genres cartographiques, il est difficile de porter des jugements arrêtés et rapides sur les changements de symbolisme au cours du XVIIIe siècle. On observe cependant une nette tendance vers une peinture géométrique plutôt que picturale, en ce qui concerne, par exemple les symboles urbains. De manière générale, la carte évolue au XVIIIe siècle : au départ, c’est un document à perspective mixte, avec des montagnes, des ponts, des forêts et des villes décrits comme vus de biais, et des rivières, des côtes et des frontières saisies comme vues d’en haut ; on va de là vers une composition unifiée avec tous les traits exprimés dans un symbolisme cohérent dérivé de l’apparence de l’objet vu d’en haut. Cette perspective unifiée n’est pourtant pas réellement réalisée avant le remplacement des hachures dans la peinture du relief par des courbes de niveau au cours du XIXe siècle. La tendance est cependant claire ; en 1802 et à Paris, c’est le but fixé par la « Commission chargée… de la perfection de la topographie ». À un niveau plus philosophique, l’effort en vue de disposer d’une perspective cartographique cohérente, et sa réalisation, peuvent être considérés comme une déclaration d’unité, d’objectivité et de compréhension de la vision occidentale de la science.

Le développement le plus important et le plus caractéristique du langage scientifique des géographes est l’imposition d’un ordre hiérarchique systématique sur les phénomènes géographiques. Ainsi, ce sont Ozanam (1716) et Buchotte (1721) qui plaident pour la cartographie à cinq échelles distinctes et fixes pour les cartes d’un pays, d’une région, d’un comté, d’un lieu et d’un emplacement. Plus tard au cours du siècle, le Dépôt de la guerre élargit à dix le nombre des échelles à employer pour différents types de cartographie et les divise en quatre classes principales. Le choix des lettres, qui avait été quelque peu pratiqué au hasard au XVIIe siècle, devient de plus en plus ordonné en accord avec une hiérarchie d’importance. De manière similaire, on développe pour les villes et les routes un symbolisme hiérarchique en fonction de leur taille et de leur importance qui est de plus en plus déterminées par quelque type de valeur numérique : superficie couverte, population, taille, vitesse de voyage. La plus grande fréquence des légendes, la page entière d’un atlas qu’elles occupent souvent et l’élaboration extraordinairement détaillée de la langue de description : tout pointe pour un langage scientifique approchant de la maturité. À la fin du XVIIIe siècle, les géographes n’en sont plus simplement à traduire le paysage en texte et carte, mais à traduire la cartographie d’une langue et d’une culture à l’autre, comme dans les cartes multilingues (français et arabe) de l’Égypte produites par les chercheurs de Napoléon, ou dans la carte multilingue (polonais, arabe, français) de la Pologne produite par Rizzi-Zannoni76. L’ordre intellectuel et hiérarchique de la carte devient un ordre mondial.

La précision de la représentation

La précision topologique était la préoccupation première de la géographie mathématique, ou de l’aile cartographique de la géographie, avant la fin du XVIIIe siècle. Des avancées majeures sont effectuées en ce domaine dans le courant du siècle. La méthode scientifique, les mathématiques et l’économie nationale commencent à pénétrer dans la vie de tous les jours, amenant un accroissement radical à la fois dans la précision et l’échelle de couverture de la propriété foncière, depuis la cartographie des petites propriétés jusqu’aux grands domaines et forêts, aux cartes diocésaines et aux plans de villes. L’information sur la position devient de plus en plus sûre et le détail topographique de plus en plus complet. Les géographes travaillent énergiquement à accélérer ces développements, et leurs contributions sont significatives dans trois domaines distincts : la précision de la mesure, le raffinement des méthodes de compilation critique, et des progrès significatifs dans la technologie de la production de cartes.

La précision de la cartographie de terrain est le résultat direct de la technologie de l’observation à longue distance. Cette technologie s’est développée en France avec des encouragements considérables de l’État et en relation avec à la fois les astronomes et les géographes. La fondation de l’Académie des Sciences et de l’Observatoire de Paris, l’invitation en France à la fois de Jacques-Dominique Cassini et de Christian Huyghens, et le recrutement et le paiement de fabricants d’instruments étrangers sont tous conçus pour apporter des améliorations majeures dans la cartographie aussi bien terrestre qu’hydrographique. Le résultat tangible de ces initiatives se lit dans une amélioration significative de la précision de l’instrumentation utilisée en cartographie dans le dernier tiers du XVIIe siècle, y compris le développement du micromètre à vis, le placement de lunettes télescopiques sur des instruments comme le quart de cercle, le développement d’un vernier finement gravé, l’horloge à balancier, l’horloge à ressort et le baromètre. Des avancées théoriques, celles de l’optique en particulier, améliorent aussi de manière significative la conception et la précision de l’instrumentation. Une recherche d’une importance particulière est celle qui porte sur la vibration et l’ondulation de la lumière, les causes de sa propagation, les effets des lentilles concaves et convexes, les lois de la réflexion et de la réfraction et l’explication théorique des illusions d’optique. Dans la plupart des cas, les géographes ne mènent ni la recherche théorique, ni ne construisent les instruments, mais mettent en œuvre les théories et les instruments sur le terrain.

Les géographes améliorent substantiellement la précision du lever de carte en incorporant les principes de la géométrie dans la cartographie, en formant le personnel et en développant des règles strictes de procédure. Les levers menés pour le lever topographique de la France par Cassini III illustrent parfaitement cet effort pour atteindre la précision. L’essence de cette carte est une grille géométrique couvrant toute la France. En combinant des observations astronomiques, des mesures au sol et l’observation de réseaux étendus de triangulation, Cassini III et ses prédécesseurs établissent le squelette de la carte de France. Les levers de terrain sont menés pour introduire une masse adéquate de détail topographique. Comme aucune entreprise d’une pareille envergure n’a jamais été menée en France, Cassini est obligé de recruter des ingénieurs qui n’ont qu’une formation minimale et de leur fournir une formation sur le terrain. On apprend aux ingénieurs à utiliser et à réajuster les instruments de mesure d’angle, à estimer les mesures qui requièrent vérification, à construire et à vérifier des triangles de vérification, à choisir un lieu à partir duquel mener les observations, à interviewer les autorités locales, à prendre des visées sur des objets significatifs, à choisir ces objets, à rapporter leurs mesures sans ambiguïté, à dessiner une carte à partir des mesures et des esquisses réalisées sur le terrain, et à enregistrer les noms de lieux.

Les auteurs de cartes sur le terrain ne sont pas les seuls géographes qui recherchent la précision. Dans le courant du XVIIIe siècle, les géographes occupés principalement à compiler des cartes à partir de sources secondaires travaillent aussi à parvenir à une nouvelle précision. Tôt dans le siècle, Guillaume Delisle transforme la compilation de cartes en construisant celles qu’il produit autour d’autant de localisations astronomiquement déterminées que possible. À peu près cinquante ans plus tard, c’est d’Anville qui amène la cartographie de compilation à de nouveaux niveaux de précision. Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, d’Anville est aussi soucieux que Delisle d’utiliser les meilleures sources disponibles. Sa contribution repose sur une extraordinaire méticulosité dans la comparaison critique des données et dans l’analyse soigneuse des systèmes de sources (aussi bien anciennes que modernes) qu’il emploie.