La multiplicité des représentations cartographiques rend aujourd’hui quasi impossible tout inventaire fin et raisonné. Sur quoi se fonder : la qualité de la représentation ou de la facture, le nombre des détails figurés, l’évaluation de la précision, l’échelle… ? Alors que chaque document n’est plus un outil de seul positionnement, mais la représentation d’une interrogation posée au territoire.

En outre, la méconnaissance des règles de sa fabrication rend difficile sa réutilisation a posteriori et, inversement, l’exécution d’un nouveau document ne peut se faire sans que l’on se soit posé la question de savoir à quoi il devra répondre.

Ce questionnement préalable est fondamental car de sa réponse dépendra la sélection des informations à enregistrer.

L’apparition, dans le dernier tiers du XXe s., d’outils révolutionnaires de cartographie, a rejeté dans un recueil de mythes et légendes les méthodes anciennes fonctionnant sur la base des propositions d’Alberti, qu’avaient jusqu’alors à peine renouvelé et amélioré les progrès de nouvelles techniques de fabrication des instruments, et dont témoignera l’analyse que nous pouvons faire de l’Ile mystérieuse de Jules Verne.

Car leurs perfectionnements mécaniques n’ont changé en rien le primat des mesures angulaires illustré par les principes de l’intersection sans faire totalement disparaître des pratiques obscures héritées en ligne directe de l’arpentage (fig. 1).

L’histoire récente de la cartographie archéologique, depuis le milieu du XXe s. en procure une illustration pertinente.

Localisation du témoin archéologique

Au XIXe s., localisées, le plus souvent à vue sur les documents graphiques existants, cadastres, cartes d’État-major…, les données archéologiques s’inscrivaient sur la carte d’un territoire réalisée à une certaine date ; ce qui introduit un système approximatif de repérage du témoin archéologique et le figure dans un document anachronique (fig. 3).

L’introduction du système de carroyage décamétrique, le quadrillage de fouille, et son usage à partir du début du XXe s., introduit un mode spatial de positionnement du témoin archéologique éventuellement calé sur une représentation du territoire. Cette grille orientée, qui juxtapose des carrés réguliers de 5 ou 10 mètres repérés par des coordonnées alphabétiques et numériques, va ainsi proposer et fixer un espace vierge et quasi virtuel, comme le serait l’océan ou un désert. La grille va recevoir, petit à petit, la ponctuation des témoins archéologiques révélés par les sondages et qu’exploreront les fouilles ultérieures. Ce quadrillage va ainsi pouvoir, en théorie, mettre en relation spatiale et chronologique les éléments d’une occupation du sol à une certaine époque. Pourtant, le mode d’implantation du quadrillage par trilatération à la chaîne ou ruban décamétrique, puis à l’aide éventuelle d’instruments topographiques, planchettes et boussoles, cercles d’alignement puis théodolites, se révèle laborieux pour des non-professionnels.

Rien pourtant que de très élémentaire pour un géomètre ou un topographe, mais le processus minutieux s’avère aventureux, et se révèle même exaspérant pour des archéologues peu habitués à manipuler des instruments topographiques. Caler une nivelle, lire des angles à l’aide de verniers ou mesurer avec des rubans décamétriques, sur de longues portées les distances entre les stations nécessite d’accepter le contrôle des mesures par réitération, d’estimer l’ampleur des erreurs et de respecter les tolérances.

L’extension, sur une plus grande surface, du quadrillage par les mêmes méthodes multipliera les erreurs et les fautes. Les orientations des différentes structures archéologiques se trouveront faussées entre elles de manière aléatoire tandis que leurs écartements varieront. Les relevés à grande échelle de détail des zones fouillées, établis dans ce cadre apparemment géométrique, ne peuvent alors rendre compte avec rigueur des logiques de la structure archéologique. Les relations entre les divers éléments mis à jour seront ainsi altérées.

En un peu plus d’un demi-siècle, les méthodes de positionnement des vestiges archéologiques vont reprendre en accéléré les étapes séculaires de l’histoire de la cartographie. Méthodes de l’arpentage comme des relevés plus rigoureux du XIXe s. ; instruments variés, de la planchette prétorienne et son alidade, au cercle d’alignement, au théodolite et au tachéomètre (fig. 2). C’est ce dont va témoigner l’aventure des fouilles de Levroux et la réalisation du quadrillage.

Née à la fin des années 1960, sous l’impulsion d’Olivier Buchsenschutz, l’étude archéologique et historique porte sur l’ensemble du canton de Levroux. L’éparpillement des sondages sur ce très vaste territoire (18 sur 15 kilomètres environ) rend indispensable le positionnement dans un système global préalable, qui se révélera impossible à mettre en place selon les techniques habituelles de juxtaposition de carrés implantés par de simples chaînages de longueurs. L’ampleur spatiale des investigations disséminées conduisit à innover en révisant le cadre d’enregistrement des localisations. Une méthode topographique avec l’emploi raisonné de théodolites s’imposa. À partir d’un point unique situé sur la colline des Tours, il s’est agi de repérer par rapport à des points fixes du paysage l’orientation du système d’enregistrement, choisi comme habituellement nord-est/sud-ouest, puis par cheminements topographiques conduits par des topographes, d’approcher les zones à sonder ou à fouiller sur lesquelles les archéologues implanteront dans l’orientation désirée, les carrés matérialisés par des piquets1.

Le travail restait limité aux opérations topographiques et aux calculs connexes ; mais si les orientations conduites au théodolite se révélaient d’une qualité indéniable pour la transmission de la direction choisie pour le quadrillage, le mesurage des distances au ruban décamétrique était encore trop souvent fautif du fait de l’inexpérience des archéologues. D’autant plus qu’une équipe de relevés doit être composée de deux ou trois personnes et que sa valeur tient à celle de l’équipier le moins compétent.

De surcroît, la grille n’était connectée au territoire que par le repérage à vue des piquets déjà implantés, calés sur des éléments du paysage ou graphiquement sur les documents existants, cadastres, cartes de l’Institut géographique national, à des échelles trop petites pour assurer la relation exacte avec l’information archéologique.

Par ailleurs les archéologues avaient adopté le système complexe du double enregistrement, repérage du carré par lettres et chiffres, d’une part, et d’autre part, mesures complémentaires des structures et témoins archéologiques par coordonnées cartésiennes. Cet enregistrement complexe n’établissait pas de conversion possible avec les systèmes cartésiens de coordonnées comme le système Lambert.

L’introduction de l’informatique dans les instruments topographiques et la création de logiciels de cartographie automatique et de statistique allaient faire évoluer les pratiques de relevés archéologiques, du simple dispositif de localisation à un nouvel outil de recherche approfondie.

Jules Verne ou la cartographie pour tous

La simplicité apparente des processus de relevés, l’illusoire modestie des principes théoriques et de la géométrie des instruments topographiques, ont fait croire à la pertinence de quiconque veut s’improviser cartographe. Jules Verne dans L’Ile mystérieuse nous offre un manuel qui pourrait conforter cette conviction.

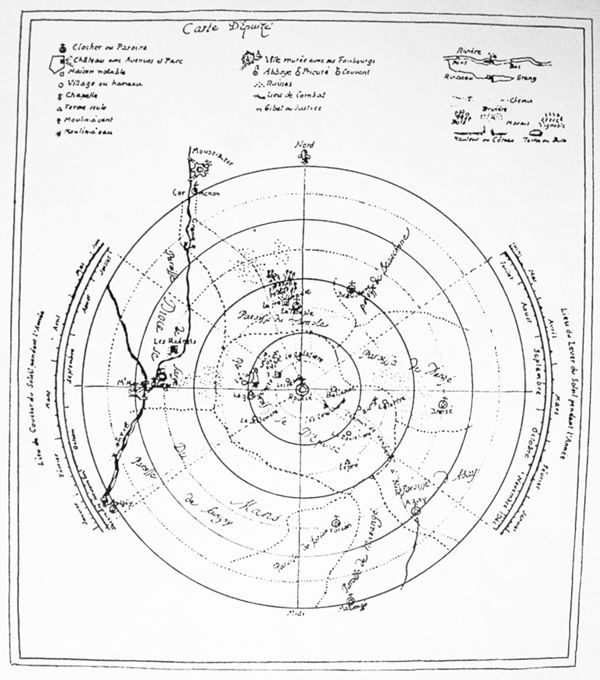

J’avais le souvenir de la carte qui figurait dans l’édition Hetzel de 1874 (fig. 4). M’étant replongé dans ce livre, dont la lecture m’avait passionné adolescent, j’ai eu la surprise de découvrir que Jules Verne, tout au long du récit des aventures de l’ingénieur Cyrus, du reporter Gédéon Spilett et de leurs compagnons, Harbert, Pencroff et Nab, exposait la manière de dresser cette carte. Ce n’était pas, bien loin de là, un traité de cartographie, mais comme une sorte de récit mythique et naïf qui rassemblait, en dehors d’un temps historique, les ingrédients exacts de l’invention de cette discipline sans tenir compte de la déficience des outils.

Arrivés sur l’île, dépourvus de tout, les naufragés, comme tous les héros de ce type de récit, voudront la transformer et la coloniser. Le courage, l’obstination et leurs connaissances théoriques et pratiques dans tous les domaines, principalement celles de l’ingénieur Cyrus Smith, auront raison de tous les obstacles.

Les naufragés veulent prendre connaissance de leur nouveau domaine dès les premiers chapitres. Ils gagnent le sommet du volcan qui domine le paysage, au sommet du cratère, sur une intumescence conique qui en boursouflait le bord septentrional ; “La mer ! la mer partout !”2, c’est donc une île dont les limites seront franches, bien contrastées sur les flots de l’océan. :

“L’île se développait sous leurs regards comme un plan en relief avec ses teintes diverses, vertes pour les forêts, jaunes pour les sables, bleues pour les eaux. Ils la saisissaient dans tout son ensemble, et ce sol caché sous l’immense verdure, le thalweg des vallées ombreuses, l’intérieur des gorges étroites, creusées au pied du volcan, échappaient seuls à leurs investigations”3.

Cyrus Smith et les siens demeurèrent une heure au sommet de la montagne, ce qui paraît bien court pour en dresser l’inventaire et la représenter. Et pourtant la carte fut immédiatement dressée – à l’œil – par le reporter avec une précision suffisante4. Gédéon Spilett fixe les orientations et apprécie les éloignements qui, au vu du croquis arrêté, dépassent pour certains les 30 kilomètres. Cyrus Smith apprécia le développement du littoral à plus de cent milles ce qui fixait une échelle toute relative à la représentation5. Ce relevé à vue de l’île est réalisé à l’œil nu par le reporter ; il arrive néanmoins à percevoir dans tous leurs détails les parties de l’île dont l’éloignement semble dépasser des capacités visuelles ordinaires. Le marin Pencroft qui disposait de deux véritables télescopes que la nature avait fixés sous son arcade sourcilière6 aurait sans doute été le plus approprié pour effectuer ces visées !

“L’île était là sous leurs yeux comme une carte déployée, et il n’y avait qu’un nom à mettre à tous ses angles rentrants ou sortants, comme à tous ses reliefs. Gédéon Spilett les inscrirait à mesure, et la nomenclature géographique de l’île serait définitivement adoptée”7. Les colons fixent alors la toponymie de l’île après une courte discussion que tranche comme toujours Cyrus Smith : “Des noms empruntés à notre pays, et qui nous rappelleraient l’Amérique…”8 pour les principaux… “pour ceux des baies ou des mers, mais pour les rivières, les golfes, les caps, les promontoires, que nous apercevons du haut de cette montagne, choisissons des dénominations que rappellent plutôt leur configuration particulière. Elles se graveront mieux dans notre esprit, et seront en même temps plus pratiques. La forme de l’île est assez étrange pour que nous ne soyons pas embarrassés d’imaginer des noms qui fassent figure”9.

“L’exploration cartographique de l’île était achevée, sa configuration déterminée, son relief coté, son étendue calculée, son hydrographie et son orographie reconnues. La disposition des forêts et des plaines avait été relevée d’une manière générale sur le plan du reporter”10.

Cet acte fondateur de prise de possession, Cyrus Smith va ensuite le prolonger en mesurant latitude et longitude pour fixer la position du territoire sur le Globe terrestre.

D’un relevé à vue, du geste enlevé et artistique qui, avec la participation effective de tous, presque sans effort et comme naturellement, livre le dessin, nous passons au travail scientifique du spécialiste qui ne met en scène que le seul Cyrus Smith, avec tout son savoir et le recours à des instruments qu’il fabrique illico ; un instrument élémentaire qui servira à mesurer des angles : “il tailla deux petites règles plates qu’il réunit l’une à l’autre par une de leurs extrémités, de manière à former une sorte de compas dont les branches pouvaient s’écarter ou se rapprocher. Le point d’attache était fixé au moyen d’une forte épine d’acacia”.11

La qualité de l’instrument semble douteuse, comme le sont les autres instruments : le fil à plomb, une simple pierre fixée au bout d’une fibre flexible ou la latte dont les colons se serviront pour mesurer les distances, étalonnée à partir de la taille de Cyrus Smith qui connaissait “sa hauteur à une ligne près” (2 mm)12 !

Avec ce compas bien rudimentaire, Cyrus Smith va mesurer l’angle entre l’horizon et l’étoile Alpha de la Croix du Sud, ce qui lui permet de déterminer la latitude de l’île. Pour la longitude, les colons disposent heureusement, nous sommes en 1865, de deux chronomètres : celui de Cyrus Smith qui s’est arrêté et dont le soleil livrera l’heure locale, et celui du reporter Gédéon Spilett qui marque toujours l’heure de Richmond. Comme avec un gnomon antique, Cyrus Smith repère l’évolution de la longueur de l’ombre d’un simple bâton et la culmination du soleil à midi ; il en déduit l’écart horaire avec le chronomètre de Spilett et fixe ainsi la longitude de l’île par rapport au méridien de Greenwich.

Notons à ce propos la pique ironique que le navigateur Jules Verne adresse au marin Pencroft, qui semble ignorer, en 1865, le calcul de la longitude par différence entre l’heure conservée du méridien d’origine et l’heure locale (d’où le nom de garde-temps des chronomètres de marine).

“Il fut question de régler les deux montres de Cyrus Smith et du reporter. On sait que celle de Gédéon Spilett avait été respectée par l’eau de mer, puisque le reporter avait été jeté tout d’abord sur le sable, hors de l’atteinte des lames. C’était un instrument établi dans des conditions excellentes, un véritable chronomètre de poche, que Gédéon Spilett n’avait jamais oublié de remonter soigneusement chaque jour. Quant à la montre de l’ingénieur, elle s’était nécessairement arrêtée pendant le temps que Cyrus Smith avait passé dans les dunes. L’ingénieur la remonta donc, et, estimant approximativement par la hauteur du soleil qu’il devait être environ neuf heures du matin, il mit sa montre à cette heure. Gédéon Spilett allait l’imiter, quand l’ingénieur, l’arrêtant de la main, lui dit : “Non, mon cher Spilett, attendez. Vous avez conservé l’heure de Richmond, n’est-ce pas ? — Oui, Cyrus. — Par conséquent, votre montre est réglée sur le méridien de cette ville, méridien qui est à peu près celui de Washington ? — Sans doute. — Eh bien, conservez-la ainsi. Contentez-vous de la remonter très exactement, mais ne touchez pas aux aiguilles. Cela pourra nous servir (le seul chronomètre de Spilett aurait d’ailleurs suffi). — à quoi bon ?” pensa le marin13.

L’écart possible que Cyrus attribuait aux erreurs d’observation était … “de cinq degrés dans les deux sens, ce qui, à soixante milles par degré, pouvait donner une erreur de trois cents milles (555,6 km) en latitude ou en longitude pour le relèvement exact”14.

Cyrus Smith pourra quelques temps après vérifier la qualité de ces observations en utilisant le sextant trouvé dans une caisse échouée sur la grève. “Ainsi donc, malgré l’imperfection de ses appareils, Cyrus Smith avait opéré avec tant d’habileté, que son erreur n’avait pas dépassé cinq degrés”15. Une telle précision peut apparaître topographiquement étonnante mais, plus encore, miraculeuse, puisqu’elle permet, à la fin de l’ouvrage, le sauvetage des colons réfugiés “sur un roc isolé, long de trente pieds, large de quinze, émergeant de dix à peine”16, un récif affleurant de 10 m sur 5 m, perdu dans une zone de 550 kilomètres au carré.

Cette fable naïve, véritable scène primitive, illustre la naissance de la cartographie et l’inscrit dans la dichotomie foncière de la discipline : d’une part la représentation du territoire à partir d’outils et de méthodes élémentaires à la portée d’individus presque inexpérimentés et, d’autre part, sa fixation dans l’espace terrestre, qui recourt à des outils mathématiques, des savoirs élaborés et des méthodes sophistiquées mises en œuvre par des opérateurs savants utilisant des instruments complexes.

Mémoire des positions cartographiques

Les outils sophistiqués nés ces dernières années à partir du développement et de l’alliance de l’électronique et de l’informatique ont vu leur emploi adopté par les archéologues ; emploi qui aujourd’hui laisse espérer à la fois le renouvellement des méthodes de prospection, d’intervention et de mémorisation, et la multiplication des questionnements pertinents. En même temps que cette amélioration des techniques de positionnement s’installe dans le monde archéologique, l’usage de multiples logiciels, statistiques, traitements cartographiques, représentations graphiques et de synthèse ouvre la voie à des processus de recherches nouveaux.

Angles et distances restent toujours les éléments de base de tout mesurage mais ils peuvent désormais être saisis automatiquement par un théodolite complété d’un distancemètre. La mémorisation instantanée de ces mesurages évite les fautes fréquentes de copie et de recopie et le stockage transmis à l’ordinateur servira aux traitements de calcul et de report.

Le lancement par les militaires de satellites géostationnaires équipés d’horloges atomiques a ouvert pour les besoins civils, il y a une quinzaine d’années, une nouvelle ère pour la mesure et la représentation de la terre : le GPS (Global positioning system). La position en coordonnées de capteurs, fixes ou mobiles, stationnés sur terre est donnée immédiatement ou en différé. Le GPS établit ainsi la possibilité d’un modèle continu et tridimensionnel, sans solution de continuité, de cartes et de plans, quelle que soit l’échelle.

Ce modèle est par ailleurs capable de gérer, par le biais de traitements géométriques, des photographies numériques -satellites, aériennes ou même terrestres- et d’offrir ainsi, accompagnant l’information sélectionnée des cartes et des plans, une représentation globale mais non analysée du territoire.

L’évolution des équipements, l’amélioration et l’accélération des traitements pour des précisions centimétriques, l’abaissement des prix, la promesse de nouvelles constellations de satellites (Galileo), laissent entrevoir dans un avenir rapproché une intégration de station GPS au théodolite, qui deviendrait alors vraiment la Station totale qu’on nous promettait déjà dans les années 1980 et qui livrerait le relevé, non pas dans le système tridirectionnel proposé par l’appareil, mais directement dans un système national (Lambert par exemple) ou international (UTM par exemple).

Dernier-né de ces outils de haute technologie, le laser automatique rotatif émet un rayon laser qui pivote dans toutes les directions de l’espace et génère une gerbe de visées, toutes issues du centre de l’appareil et chacune définie dans les plans horizontal et vertical par un double pas angulaire et par une distance aux points de l’objet (fig. 5). Comme pour les photos ou les images satellites, il n’y a pas d’analyse préalable ni de sélection de points, lignes ou surfaces, la saisie de l’objet est aveugle, puisque aucun point n’est formellement identifié par rapport à la structure de l’objet. Il s’agit d’une saisie globale et automatisée de milliers de points répartis à la surface de l’objet et réalisant une matrice volumétrique. Combinée avec l’image photographique qui se trouve tendue comme un épiderme sur l’armature du nuage de points, elle permet de réaliser une maquette numérique de synthèse.

Ainsi, les outils dont l’archéologue dispose aujourd’hui pour documenter sa fouille sont nombreux et efficaces. Pourtant, sophistication, ergonomie conviviale et précision n’ont en rien modifié les principes de la topographie ; il s’agit toujours, dans un espace tridimensionnel défini, de viser des points appartenant à l’objet étudié et d’en fixer la position à partir d’orientations et de mesures d’éloignement. Se mettre en station est essentiel, de même que contrôler les mesures et surveiller les erreurs possibles demeurent toujours des précautions indispensables. Le choix des instruments doit reposer sur une connaissance de leurs possibilités et nécessite une formation à leur manipulation dont l’équipe ne peut faire l’économie et un apprentissage pour savoir sélectionner, parmi la multiplication infinie des mesures possibles, précisément celles qui apporteront les connaissances utiles à l’étude de l’objet.

Les archéologues, pour l’étude, l’analyse et la comparaison des témoins, des vestiges et des édifices sont à même, dorénavant, de réunir des ensembles documentaires figurés qui facilitent, dans un contexte spatial, la représentation et l’observation des formes et leur compréhension : dessins perspectifs et géométraux, relevés d’architecture, restitutions archéologiques, cartographie, dessins assistés par ordinateur, maquettes numériques et de synthèse, photos et vidéos numériques. Organisés comme le sont les systèmes d’informations géographiques autour d’un noyau de représentation, mais ici tridimensionnel, donnant accès aux multiples couches d’informations, ces ensembles pourraient favoriser l’élaboration d’une méthodologie de sauvegarde virtuelle de la globalité du document historique, pour pallier la disparition inexorable de la structure fouillée, peu à peu démontée par le processus de l’analyse. Mémoire de remplacement qui remédierait au péché originel de l’archéologie.

Bibliographie

- Buchsenschutz, O., dir. (1988) : L’évolution du canton de Levroux d’après les prospections et les sondages archéologiques, Levroux 1, Tours-Levroux.

- Base Frantext (CNRS) : https://www.frantext.fr

Notes

- Buchsenschutz, dir. 1988.

- Base de données Frantext, 113.

- Base de données Frantext, 117.

- Base de données Frantext, 119.

- Base de données Frantext, 114.

- Base de données Frantext, 140.

- Base de données Frantext, 117.

- Base de données Frantext, 121.

- Base de données Frantext, 121.

- Base de données Frantext, 119.

- Base de données Frantext, 149.

- Base de données Frantext, 152.

- Base de données Frantext, 125.

- Base de données Frantext, 162.

- Base de données Frantext, 366.

- Base de données Frantext, 740.