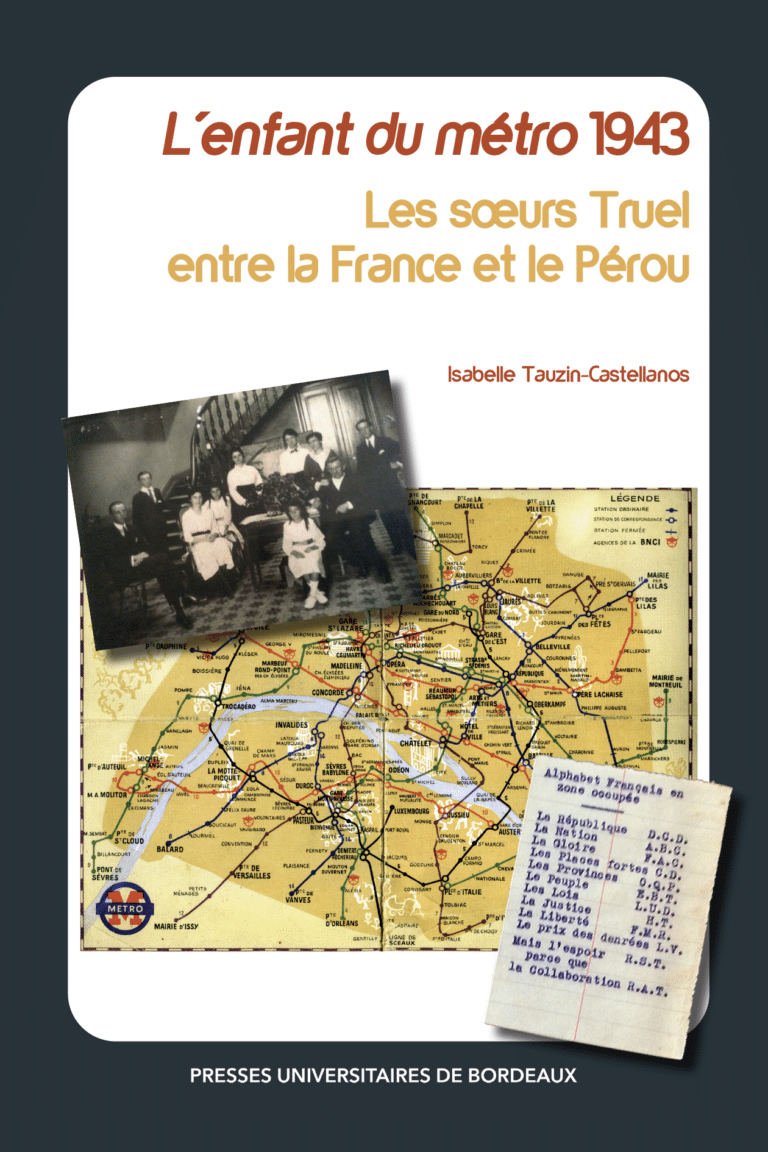

L’enfant du métro est une dénonciation allégorique de l’Occupation allemande. Le livre, brièvement annoncé dans Marie-Claire en décembre 1943, a été distribué sous le manteau, avec la complicité des employées des éditions du Chêne. Maurice Girodias, l’éditeur, ne mentionne pas L’enfant du métro dans ses mémoires, lorsqu’il rappelle l’amitié qui l’a liée aux sœurs Truel1 et les multiples publications qu’il a réalisées. Girodias est affecté par plusieurs polémiques en octobre novembre 43, comme il le rapporte : « Je suis Partout avait publié un article incendiaire dénonçant les éditions du Chêne pour avoir édité un album intitulé 5 peintres d’aujourd’hui : ces cinq peintres étaient Gishia, Borès, Pignon, Estève et Fougeron […] au moins deux membres du parti communiste2 ».

Les employées des éditions du Chêne vivaient dans un climat général de défiance. Nicole Védrès, l’autrice d’Un siècle d’élégance française, s’efforçait d’empêcher en vain la déportation de son père emmené à Drancy3 ; Gervaise, la secrétaire des éditions, cherchait à obtenir des nouvelles de son mari, arrêté pour fait de résistance et dont la trace est perdue en 1943. Guiton Chabance, l’amie de Lucha Truel, avait la haute main sur la mise en page tandis que Maurice Girodias se consacrait aux relations publiques de la maison d’édition qu’il avait fondée en 1941. Parmi le personnel du Chêne, il y a aussi Genia Courtade, « fille d’émigrés russes et juifs […] en même temps qu’une amie et une confidente, ma secrétaire ». Genia Courtade est la femme de Pierre Courtade et très liée à l’imprimerie Union4. Dans le second volume de ses mémoires, Girodias écrit :

En 1943, le bruit se mit à courir que [Jean-Denis] n’était jamais arrivé jusqu’en Allemagne, qu’il avait été tué au cours d’une tentative d’évasion lors d’un transfert […] Gervaise devint désormais une dirigeante à part entière de la maison. Les choses prirent une autre allure, une réelle cohérence : le Chêne cessa d’être une petite entreprise anarchique, improvisée par une bande de copains, et commença à ressembler à une vraie maison d’édition […] Son amitié avec Guiton Chabance devint la clé de voûte de notre réussite5.

L’enfant du métro a été annoncé en décembre 43, comme un livre pour enfants. Le subterfuge de la littérature de jeunesse a condamné le récit à l’oubli, comme de nombreux écrits des années 40-44. L’écriture ludique et les jeux littéraires ont été une façon de refuser l’Occupation, une forme de non-consentement et de résistance passive comme l’historien Bruno Leroux l’a expliqué :

L’écriture ludique apparaît, à cette époque, comme une tactique expérimentée par certains Français pour en impliquer d’autres dans ce qu’on peut appeler une pratique collective du non-consentement individuel, qui joue sur la connivence et l’expérience partagée […]. Ceci n’empêche nullement qu’elle soit perçue comme une menace et réprimée comme telle […] la logique de cette écriture ludique réside dans la volonté de combattre l’emprise sur les esprits des régimes d’écriture officiels en mettant en circulation d’autres codes, de manifester ainsi en pratique par l’écriture la possibilité d’un autre mode d’être de la société au sein du nouvel espace public contrôlé6.

Vercors et Le silence de la mer, Saint-Exupéry et Le Petit Prince sont les exemples les plus connus de cette écriture du non-consentement. Le Petit Prince est paru à New York en avril 1943 mais n’est pas distribué en France avant 19467. Écrire L’enfant du métro, c’était participer au mouvement de résistance intellectuelle comme des dizaines d’auteurs oubliés, parfois arrêtés et déportés, parallèlement aux activités d’intérêt collectif comme dactylographier, traduire, ronéotyper ou transmettre une information codée. Pierre Courtade écrit à propos de l’engagement de Madeleine Truel : « Elle était la conscience même. Elle faisait ce travail comme un travail ordinaire, sans aucun romantisme8 ».

Dans leur livre, Madeleine et Lucha Truel proposent un voyage imaginaire de station de métro en station de métro. L’itinéraire en zigzag du héros anonyme sera d’abord rappelé en ce début de chapitre. Puis les personnages qu’il rencontre, les animaux et les objets qui constituent la trame, seront évoqués dans cette quête d’un monde de lumières qui est retrouvé au terme de la pérégrination à la fois dramatique et ludique.

Le labyrinthe des stations

Les noms des stations parisiennes déroutent les étrangers comme les sœurs Truel arrivées en France en 1925. Les jeux mnémotechniques facilitent l’apprentissage des toponymes. Chaque nom de station revient dans L’enfant du métro, illustré comme une étape et un mot-valise dans le parcours. Le temps est suspendu dans l’œuvre à quatre mains, comme le critique littéraire Alain Montandon l’observe à propos du Petit Prince ; dans les deux romans enfantins, les espaces sont juxtaposés comme autant de lieux successifs de mise à l’épreuve9.

Le métro parisien est le refuge contre les bombardements. Il est propice aux mobilisations et aux traquenards, un lieu de convivialité forcée pendant les années d’Occupation. Les noms des stations de métro ont servi de noms de guerre pour certains résistants, tels Passy et Corvisart. Le « colonel Fabien », Pierre Georges a commis dans la station Barbès-Rochechouart le premier attentat meurtrier contre un militaire allemand en août 41. Le chef de la station Pelleport a été arrêté en octobre 1941 et fusillé en janvier 1942.

Le métro est un labyrinthe dont les stations inspirent un voyage énigmatique illustré par vingt-deux aquarelles insérées dans le récit. Le livre constitue ainsi un « iconotexte10 », comme d’autres albums de jeunesse où texte et image forment une unité et se complètent.

Les stations-images apparaissent suivant un ordre qui ne correspond pas à l’organisation spatiale des lignes de métro, mais suivant l’itinéraire imaginaire du héros. Les noms de Marbeuf, Père Lachaise, Chambre des députés, Porte Dauphine, Villiers, Michel-Ange-Molitor, Gobelins, Mouton-Duvernet, Campo Formio, Tuileries, Bel Air, Combat, Ménilmontant, Faidherbe Chaligny, Courcelles, Chevaleret, Maison Blanche, La Muette, Pelleport, Denfert Rochereau, Sèvres-Babylone et Place des Fêtes sont les titres de courts chapitres.

Sur la ligne 2, familière des cinq sœurs qui habitent rue de Courcelles, se trouvent le plus grand nombre de stations du périple imaginaire : ce sont les chapitres Porte Dauphine, Courcelles, Villiers, à l’ouest, Combat, Ménilmontant et Père Lachaise à l’autre bout de la ligne. Les stations Place des Fêtes, Pelleport, Bel Air et Faidherbe-Chaligny sont dans l’Est parisien à proximité du Père Lachaise. Au sud, Mouton Duvernet, Denfert-Rochereau, Les Gobelins, Campo Formio et Chevaleret se situent à proximité de la Place d’Italie. À l’Ouest, La Muette et Michel-Ange-Molitor sont dans les beaux quartiers du XVIe arrondissement, tandis que le pouvoir politique est établi entre les Tuileries, la Chambre des Députés et Sèvres-Babylone.

Le parcours de l’enfant héros ne coïncide pas avec une ligne de métro unique mais zigzague dans la capitale souterraine, comme les itinéraires imprévisibles des résistants parcourant la capitale d’une boîte à lettres à l’autre.

Père Lachaise, Marbeuf, Pelleport et Denfert : la ville quadrillée

Dans L’enfant du métro, le héros est un enfant de sept ans, sans nom. Orphelin, privé de la protection d’une famille, il est à l’image de la France, plongée dans l’obscurité depuis juin 1940. Il incarne aussi les milliers d’enfants séparés de leurs parents et cachés dans la capitale en attendant de retrouver leur identité, leurs nom et prénom :

…né dans le Métro et n’en était jamais sorti. Personne ne savait où étaient ses parents ; le pauvre petit était tout seul dans ce monde souterrain et depuis sa naissance les Contrôleurs et les Poinçonneurs lui faisaient parcourir les longs tunnels dans toutes les directions ; mais il n’avait jamais retrouvé sa mère. (p. 5)

L’enfant est androgyne, il a les cheveux longs et porte une tunique serrée à la ceinture, à la façon de Peter Pan. Le Pays des Merveilles découvert par l’héroïne de Lewis Carroll, la jeune Alice, est un espace rêvé de l’autre côté du miroir, tout comme l’enfant de Madeleine et Lucha Truel, égaré dans les tunnels souterrains, rêve à un ailleurs.

L’enfant fait une série de rencontres avec des personnages et des animaux extraordinaires ; des objets magiques lui permettent de triompher. L’enfant du métro peut ainsi être inscrit dans le genre du récit merveilleux, entre un merveilleux hyperbolique et un fantastique angoissant à la façon des péripéties d’Alice au pays des merveilles.

L’enfant fait d’abord connaissance avec un contrôleur très âgé, gardien de la mémoire collective qui lui explique « le grand secret que tout le monde a oublié : Il faut délivrer la Muette ». Qui est la Muette ? Une femme ? un quartier de l’Ouest parisien ? Une cité construite à Drancy dans les années 30 ? Comment comprendre l’énigme ? Quelle piste suivre ? Quels pièges éviter ?

Après de vaines recherches, l’enfant égaré est réveillé par un personnage plus petit que lui, le Père Lachaise. L’hyperbole définit le monde dans lequel l’enfant revient à lui ; tout est transgression, de proportions excessives, alors que les murs de la ville et la campagne ont des couleurs apaisantes. Le Père Lachaise a trois attributs : une chaise qui justifie le patronyme, une grande barbe noire et un tablier bleu (p. 8). Les autrices, Madeleine et Lucha, accordent la plus grande importance aux couleurs. Les aquarelles colorées sont la marque distinctive de L’enfant du métro, et une des spécialités des livres d’art des éditions du Chêne.

Le Père Lachaise est dessiné avec une maladresse feinte ; l’artiste brise la perspective, au carrefour de deux rues de décor de théâtre. Le Père Lachaise (double du burlesque Père Lustucru), suit du regard un chat qui traverse la rue pavée. On devine le titre d’un quotidien (Paris-Soir) dans la poche de l’artisan tandis que des lettres sont dessinées au-dessus d’une fenêtre de fantaisie. Rien ne renvoie à l’image du cimetière parisien, associé au nom du Père Lachaise. Tel est le « monde merveilleux » de l’enfant perdu dans le métro, sans analogie avec la géographie urbaine et les rues en surface. Comme l’écrit Alain Montandon à propos du Petit Prince, par une étrange coïncidence entre les deux contes qui n’ont pu être lus par leurs auteurs respectifs, « le langage de l’image caractérise l’enfance par une série de traits pertinents : simplicité, naïveté, linéarité, répétition. L’un de ces traits est le jeu entre continuité et rupture11 ». Continuité et rupture sont constantes dans L’enfant du métro.

L’enfant et le Père Lachaise avancent avec les plus grandes précautions et se trouvent dans la Chambre des députés. Ils sont ensuite Porte Dauphine. De là, l’enfant « se retrouva tout seul dans le Pays Inconnu » (p. 12). De Villiers, il passe à Marbeuf et, en franchissant « les ruines d’un ancien palais », arrive à Michel-Ange-Molitor.

Le début du récit est le moment du réveil du jeune enfant dans la station Marbeuf, dont le nom est à moitié lisible. Sans nom ni prénom, il vit sous terre :

D’après les noms des stations, il imaginait les endroits qui sont au-dessus d’elles là-haut, sur la terre ; il entrevoyait le Pays Merveilleux où se trouvent Villiers, Mouton-Duvernet, toutes les stations, qu’il imaginait plus jolies les unes que les autres. (p. 6)

Le quartier de Marbeuf est le quartier des ambassades, des sièges de société comme Maréchal, qui a employé Raoul Truel avant la guerre. Pendant l’Occupation, Marbeuf est la station où le plus grand nombre d’incidents et de provocations des nazis ont été enregistrés12.

Mais dans L’enfant du métro, la réalité est déréalisée. La ville est remplacée par la campagne. Le conte devient fable, les personnages sont des animaux qui parlent au petit orphelin. Une fois arrivé à Marbeuf, l’enfant trouve un bœuf noir qui doit le guider, et l’attend au milieu d’une mare : « il y avait là au milieu des collines, une mare ronde où le Bœuf Noir se tenait debout13 ». L’animal est doué de la parole ; aimablement, il explique à l’enfant : « …nous sommes tous envoûtés et si tu délivres la Muette tu nous délivreras tous du même coup et toi aussi tu seras désenchanté et nous verrons les vraies choses14 ».

Les dessins de Lucha Truel ont une apparence ingénue, la confrontation avec d’autres aquarelles comme le frontispice d’Un siècle d’élégance française démontre qu’il s’agit de l’adoption volontaire du point de vue enfantin alors que la dessinatrice est une illustratrice émérite.

Dans le chapitre « Marbeuf », le taureau est au milieu d’une mare d’eau claire, entouré de bœufs blancs, les plans sont juxtaposés, le paysage minimaliste, les arbres sans ombre et l’effet de perspective réduit. Deux colonnes doriques, vestiges de style surréaliste, marquent le seuil que l’enfant doit franchir.

Un contrôleur du métro a révélé au tout début la mission qui est assignée à l’enfant :

Il faut délivrer la Muette. L’affreux géant Pelleport qui est puissant et très méchant l’a enfermée et rendue muette parce qu’elle voulait nous délivrer – nous tous qui vivons dans de noirs tunnels – pour nous faire vivre au soleil. Nul ne la voit jamais, mais elle existe, et c’est toi seul qui peux la faire sortir de la maison où elle est enfermée (p. 7).

L’écriture mêle sens premier et sens second. Surdéterminé, l’acte d’écrire n’est pas un automatisme ni un geste machinal. Le nom de Pelleport revient dans le récit. Vaincre le géant Pelleport est l’une des épreuves que l’enfant doit surmonter. Pelleport (Pellepoix15 ?) apparaît, menaçant de dévorer tout sur son passage :

Voici qu’arrive l’affreux géant Pelleport. Qu’il est laid ! Il a l’air d’un sanglier.

Il tient encore dans la main une tourterelle qu’il était en train de dévorer vive

[…] l’Enfant s’approchant, lui touche le genou avec sa petite clef d’or.

Aussitôt le géant s’écroule, foudroyé. Étendu par terre, comme un grand tronc d’arbre,

il tient presque toute la longueur du jardin. (p. 44)

La figure du Mal est vaincue ; le livre apporte un message d’espoir avec la défaite du monstre. Le géant à la peau brune et velue représenté par Lucha Truel est un double du cyclope anthropophage Polyphème qui retenait la nymphe Galatée libérée par Ulysse. Le dessin se libère des proportions, à la façon d’une peinture enfantine. Écroulé au milieu de rochers, enveloppé dans un tissu rouge sang, le géant est sans vie, anéanti par la minuscule clé d’or, sorte de baguette magique que l’enfant a brandie.

L’atmosphère est crépusculaire tandis qu’un cheval blanc domine la scène d’apocalypse. La créature du mal est foudroyée, et des entrailles de la terre, à la place de l’ogre, de Denfert-Rochereau assimilée à l’enfer, des diablotins surgissent des roches en fusion et « le jettent dans un des précipices qui se referment sur lui » (p. 46).

Le procédé ludique crée un monde de fantaisie, aux antipodes de la réalité en surface, la ville soumise au rationnement et quadrillée par les forces allemandes, la police et la milice française.

Le métro, ses tunnels et ses stations sont à l’image des réseaux de résistance qui s’entrecroisent dans la capitale comme les lignes du métro, s’ignorent ou se reconnaissent et se dénomment par des pseudonymes, expression d’une réalité seconde et d’une liberté constamment en sursis.

Le nom de la station Denfert-Rochereau est réinterprété, en amalgame lexical qui réunit les noms d’enfer et rocher. Le quartier de Denfert-Rochereau est familier de Madeleine Truel qui y récupère du matériel d’impression avant d’être arrêtée en juin 4416.

Pierre Grappin, survivant du réseau, a évoqué les lieux où l’équipe éditoriale du Bureau d’Information et Presse, future Agence d’Information et de Documentation (AID)17, pour lequel Madeleine Truel travaillait aux côtés d’Annie Hervé, se réunissait, entre la rue des Belles-Feuilles, à proximité de la station Dauphine, et à l’autre bout de Paris :

un local près de la place Denfert-Rochereau où on ronéotait. Un autre agent de liaison eut l’imprudence de s’y rendre quarante-huit heures après et d’emporter sur lui un papier indiquant un rendez-vous pour le 6 juin ‘en clair’. Il ne remarqua pas que les Allemands étaient en surveillance. Il entra et fut pris. Le papier donnait les noms de Grappin et de Teitgen. Aussi Teitgen fut pris le 6 juin devant le Bon Marché, où il faisait les cent pas et Grappin dans un restaurant, rue de l’Abbaye, près de Saint-Germain des Prés18.

Auguste Anglés19 précise les circonstances des arrestations : « dans le même café de Saint-Germain des Prés étaient arrêtés ensemble Grappin, Courtade, Kaufmann, Annie Hervé, Mlle Truel et deux autres personnes, bref tout le personnel de l’AID20 ».

Les conséquences des arrestations du 6 juin 44 qui anéantit une partie du réseau d’information mis en place depuis de longs mois et entraîne les déportations, seront évoquées dans le chapitre suivant.

Mouton-Duvernet, Faidherbe-Chaligny, Campo-Formio… : coder et décoder

Dans L’enfant du métro, loin de de ce dénouement tragique, Madeleine Truel s’amuse à créer des mots valises inspirés par les noms des stations Denfert-Rochereau et Marbeuf, mais aussi Mouton-Duvernet, Ménilmontant et Faidherbe-Chaligny. Lucha illustre par ses dessins les combinaisons insolites. Le texte transcrit une scène imaginée à partir du nom de la station.

« Mouton-Duvernet » est une station proche de Denfert, une étape vers la Place d’Italie et les stations des Gobelins et Campo Formio. Le nom de Mouton Duvernet, un général napoléonien, est réinterprété dans une scène bucolique, aux antipodes de la pénombre du métro. L’enfant héros est projeté dans un paysage verdoyant, accueilli par un berger qui le régale affectueusement dans le contexte général de pénurie (« goûte mes jolis fromages ronds arrosés de ce bon petit cidre », p. 22). L’enfant a le don de communiquer avec la nature ; à Mouton Duvernet, il suit le chemin que lui montre un agneau, inspiré de la tradition chrétienne. Installé sur un tapis en majesté comme l’Agneau de Dieu, l’animal sans défense incarne l’innocence et la paix, comme on le retrouve sous la plume de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince.

Le surnaturel imprègne le récit de Madeleine Truel, entre merveilleux chrétien et conte de fées. Entre Bastille et Nation, le nom composé de la station Faidherbe-Chaligny inspire un personnage tout aussi doux et pacifique que l’agneau prêt au sacrifice : Faidherbe-Chaligny est segmenté en « fée » et « herbe » : « C’est une petite fille en robe blanche qui tient un cierge allumé à la main ». (p. 34)

La petite fée en habit de communiante guide l’enfant et le transporte à tire-d’aile jusqu’à Courcelles, à l’autre bout de Paris, là où réside la famille Truel.

La blancheur, signe de pureté et de bienveillance, contraste avec l’aridité et la monstruosité de Campo Formio, peuplé d’énormes fourmis volantes qui se précipitent sur l’enfant dans un paysage « calciné par un soleil rouge et brûlant » (p. 26). L’étymologie fantaisiste (fourmi formio) crée une vision d’horreur, le cauchemar d’une armée d’insectes « qui grattent un sol désertique dans le halo fulgurant d’un soleil noir » ainsi que Pierre Courtade décrit l’image à la façon de Dali, dans Action au sortir de la guerre (« Histoire de Marie », Action, juin 1945, p. 1).

Une amulette, une bille magique permet à l’enfant de se sauver jusqu’aux piles de tuiles des Tuileries. L’imagination a un pouvoir extraordinaire ; elle rend possible l’évasion par les mots. Protégé par une carapace de tuiles, l’enfant se métamorphose en tortue et échappe au bataillon des fourmis volantes au milieu d’un désert.

Les aquarelles doubles

L’enfant du métro apparaît comme un conte pour enfants. L’imagination permet tout : le héros est sauvé grâce à des pouvoirs surhumains condensés dans des objets et des animaux : une bille perdue et retrouvée à Dauphine, ou à Courcelles, un ruban bleu attaché à un arbre de mai autour duquel courent des fillettes qui dansent la ronde.

Le dessin de la ronde enfantine inclus dans L’enfant du métro en 1943 est une seconde version d’une aquarelle conservée à Lima, dans un vieil album de dessins de Lucha. L’histoire familiale perce dans la narration, lorsque des fillettes s’écrient : « C’est Françoise. –C’est Nanou. –C’est Thérèse. C’est Annie. –C’est Catherine » (p. 36). Les prénoms sont ceux des nièces de Madeleine et Lucha, les filles des frères Paul (Françoise, Jeanne et Thérèse), Raoul (Annie) et Charles (Catherine).

La seconde vue de Courcelles (celle incluse dans L’enfant du métro en 1943) intègre la scène dessinée avant la guerre dans un paysage monumental et irréaliste, avec l’Arc de Triomphe en arrière-plan et un oiseau noir qui préside le jeu. La Petite Fille Blanche qui accompagne l’enfant a été ajoutée et tient le ruban bleu dont il s’empare en faisant fuir les fillettes.

Le ruban bleu a le pouvoir magique de dompter un cheval noir qui transporte l’enfant près de l’héroïne qu’il doit sauver. Le cheval porte un nom énigmatique, Kara, c’est ainsi que la prisonnière l’appelle21. Après avoir délivré la Muette de son maître, l’enfant sera désensorcelé et retrouvera le monde d’antan, la lumière du jour, sa mère et sa maison, un monde merveilleux qui signifie le retour à l’ancien monde.

Dans ce monde de rêve, une clé d’or ouvre les portes de l’enfer qui engloutit le géant Pelleport. Une autre aquarelle a été refaite pour le livre de 1943 à partir d’une première version de 1937 emportée au Pérou. La station Maison Blanche a ainsi inspiré deux œuvres de Lucha.

La première maison présente l’architecture irrégulière des maisons du peintre catalan Juan Miro, resté en France en 1939. Le trait de Lucha Truel s’affirme d’une aquarelle à l’autre, en multipliant les détails qui donnent l’impression d’une nature exubérante à l’image de la vigne plantée devant la porte d’entrée des deux aquarelles. Mais la vie est anéantie, une fois atteint le seuil de la Maison Blanche.

L’allégorie de la Muette

La mission révélée à l’enfant au tout début du récit avait la forme d’une énigme :

Il faut délivrer la Muette. L’affreux géant Pelleport qui est puissant et méchant l’a enfermée et rendue muette parce qu’elle voulait nous délivrer – nous tous qui vivons dans les noirs tunnels- pour nous faire vivre au soleil (p. 7).

Le contrôleur, tel un vieux sage, continue de prophétiser :

Nul ne la voit jamais, mais elle existe, et c’est toi seul qui peux la faire sortir de la maison où elle est enfermée. Enveloppée de châles, elle reste immobile dans son jardin, sans lire, ni tricoter, attendant celui qui doit la délivrer (Ibid.).

Dans le contexte des années d’Occupation, la France est la Muette contrainte de vivre dans le silence, dans l’obscurité et opprimée par le pouvoir nazi omniprésent. Au terme de son périple, l’enfant est seul devant la Maison Blanche ; il frappe à la porte : « ses coups ne font aucun bruit ; c’est comme s’il frappait dans du coton » (p. 40). Le silence a envahi l’espace et les murs autour de la maison sont infranchissables : « des branches passent par-dessus et s’agitent dans le vent, sans faire aucun bruit ; il y a des oiseaux mais on n’entend pas de chants. Il voudrait appeler, crier, mais aucun son ne veut sortir de sa bouche » (p. 40).

La pensée magique apporte la solution. Pour sortir de l’impasse, sans écouter la voix de la raison qui bride l’imagination, une clé d’or s’offre à l’enfant avec les mots « je délivre ».

La maison est un labyrinthe tout comme le métro : « chaque porte, chaque fenêtre qu’il touche de sa petite clef s’ouvre aussitôt, mais tout est vide, et le soleil en entrant n’éclaire que les tourbillons de la lumière suspendue dans l’air ». La nature est sans vie ; c’est dans un grand jardin, sans fleurs, où les arbres sont morts, que l’enfant trouve celle qu’il cherche : « la Muette est là, assise, désœuvrée » (p. 44). Après la mort de son geôlier, le géant Pelleport vaincu par la ruse enfantine, la Muette retrouve la parole, et la nature revit.

Dans l’Ouest parisien, la Muette est située dans un quartier que les sœurs Truel ont eu l’occasion de fréquenter en arrivant dans la capitale ; c’est le Paris arboré du Bois de Boulogne, de la Porte Dauphine, de Michel Ange Molitor et de Villiers illustrés au début de L’enfant du métro par des scènes bucoliques. Près de quatre mille Allemands sont installés à Neuilly à partir de l’été 40 ; les beaux quartiers sont quadrillés par l’armée d’occupation et les pétainistes. La Muette est le nom d’un château de la famille Rothschild confisquée par la marine nazie et d’un pavillon de chasse occupée par l’armée allemande à Saint-Germain en Laye, tandis qu’à Drancy, dans la banlieue nord, c’est une cité construite avant-guerre et qui devient le lieu d’enfermement des familles juives, au vu et au su de tous, à partir de 1941.

La polysémie de la Muette impacte la mémoire du lecteur en 1943-1944, de même qu’il peut reconnaître dans les personnages des Gobelins menaçants, les silhouettes longilignes des délateurs et des trafiquants de la propagande contre le marché noir :

Le sanglier, symbole de la bestialité (« il a l’air d’un sanglier » dit l’enfant en voyant le géant), était déjà une métaphore des nazis sous la plume de Madeleine dès juin 1940 (“Les chasseurs n’étaient pas assez nombreux ; les sangliers ont tout envahi »). L’animal est représenté dans un face-à-face de bêtes féroces comme un loup sanglier doté de défenses démesurées que terrasse un lion. La station Combat inspire la scène qui se rapproche des peintures du Douanier Rousseau influencé par ses promenades au Jardin des Plantes22.

La Chambre des députés, Sèvres-Babylone, Place des Fêtes : interdictions et transgressions

D’autres aquarelles d’apparence naïve, représentent aussi un défi à la censure, lorsqu’il est interdit de brandir un drapeau français. Le chapitre consacré à « la Chambre des députés » montre les parlementaires plongés dans un sommeil aussi profond que celui de la Belle au bois dormant. L’hémicycle est devenu un dortoir rose bonbon totalement irréaliste. Le pouvoir législatif a sombré dans la léthargie. Un haut de forme laissé sur une chaise symbolise l’autorité civile fantomatique. Sept drapeaux français, non mentionnés dans le texte, sont ajoutés à l’image. Cette image elle-même au milieu du livre constitue un acte de résistance. L’état-major nazi et ses bureaux de propagande sont installés au Palais Bourbon, qui arbore le drapeau à croix gammée.

Sèvres Babylone, proche de la station Chambre des députés, apparaît dans le périple de l’enfant après la mort du géant Pelleport. Sèvres-Babylone est un magnifique palais où « vivait la Muette avant d’être envoûtée » (p. 48), un palais oriental comme ceux que Lucha Truel a connus dans les années 30, comme décoratrice d’intérieur au service de Mustapha Kemal Atatürk.

La représentation de Sèvres-Babylone dans L’enfant du métro est marquée au sceau de l’ironie tragique, car en 1943, c’est là, à l’hôtel Lutetia que se trouve le centre de renseignements de l’état-major allemand, bien loin d’une scène de pastorale et d’un palais oriental. En mai-juin 1945, le Lutétia accueillera les déportés et leurs familles, au retour des survivants des camps de concentration.

La dernière illustration couleur de L’enfant du métro représente la « Place des Fêtes », nom d’une station de l’Est parisien. L’image n’est pas séparée du texte à la différence des autres planches. Dans une ville de Paris réduite aux cartes d’alimentation, aux files d’attente et au rationnement, la scène représentée est un rêve éveillé, digne de Noël. Les tables sont « chargées de gâteaux, de glaces et de fruits » (p. 50). Des saltimbanques gesticulent en toute liberté, un orchestre joue en plein air, enfants et adultes dansent en farandole. À l’époque, les bals de rue sont interdits, signes de décadence et d’immoralité pour les autorités de la France occupée. La prohibition par crainte de trouble à l’ordre public, est maintenue de mai 40 à avril 45. L’image d’une ville illuminée par les feux d’artifice, la fantaisie de la profusion et la liesse, symbolisent la foi dans la Libération.

L’enfant s’éveille auprès de sa mère, « qui l’a sorti de sous la terre. La lumière l’éblouit d’abord. Mais jour après jour, sa mère lui apprend à voir les choses que le soleil éclaire » (p. 52). L’allégorie du retour à la lumière après une existence souterraine exprime le retour à la vie et la fin des privations.

Après la délivrance du héros enfantin, une marge d’incertitude persiste : la Libération reste un horizon d’attente, un monde de rêve immense partagé avec les lecteurs de tous les âges.

***

Le métro souterrain et ses stations sont la métaphore des réseaux de résistance qui s’entrecroisent comme les lignes du métro et forment un univers second, avec ses codes, ses caches et ses héros discrets. L’ingéniosité, la persévérance et le courage sont les qualités de l’enfant anonyme, double de David qui incarne l’esprit de résistance face à Goliath tout puissant. Au bout du tunnel, la Libération adviendra, c’est le message d’espérance des sœurs Truel.

La réalisation matérielle de L’enfant du métro représente une prouesse. La couverture cartonnée a résisté à plus d’un demi-siècle, gardée précieusement dans quelques bibliothèques ; les illustrations en couleurs sont d’une extraordinaire intensité de tons.

Un décalage est observable entre les motifs iconographiques et le texte. Il n’y a pas une parfaite coïncidence entre le texte et l’image. Le décalage s’explique sans doute par l’intermittence des activités de Madeleine et Lucha Truel, entre écriture, peinture, sténo et ronéo.

Les sœurs Truel et leurs amis forment un groupe d’artistes dont les compétences graphiques sont au service de la Résistance pour fabriquer des faux papiers ou diffuser les nouvelles dans la presse clandestine. Éditer L’enfant du métro constitue une distraction et un défi à la veille de Noël, en 1943, au milieu des routines et des engagements secrets du quotidien. C’est continuer de refuser l’invasion, affirmer le droit au rêve et au jeu condamné par l’idéologie pétainiste qui restreint les femmes aux rôles d’épouse et mère, une vie sans rapport avec celle menée par les sœurs avant-guerre, depuis leur arrivée du Pérou.

Les mémoires de Maurice Girodias, à l’origine des éditions du Chêne, témoignent de son ignorance au sujet de L’enfant du métro. Au soir de sa vie, l’éditeur dresse un bilan de ses publications, de ses collections et ne mentionne aucun livre pour enfants, alors qu’il se souvient d’être allé en Espagne en compagnie de Jacqueline Duhême, d’avoir vu Dali en train de se baigner à l’aube et d’avoir été accueilli par les quatre sœurs Truel « vieilles filles exquises à la fois modernes et surannées » qui séjournaient à Cadaquès :

Les sœurs Truel nous attendaient dans leur maison près du port, une charmante bicoque qu’elles avaient loué pour l’été. Quatre vieilles filles exquises, à la fois modernes et surannées, unies par un esprit de famille exemplaire, et dont la plus jeune, Lucha, ancienne élève de Paul Colin, était une amie d’Enrico, et donc de moi-même. Elles étaient Franco-péruviennes et elles adoraient l’Espagne. Lucha nous décrivit le pays que nous allions découvrir, la présence franquiste, les endroits à éviter et ceux qu’il ne fallait pas rater […] Des sœurs, des frères, des nièces, des cousins, la famille Truel était une famille à l’ancienne qui franchissant l’Atlantique, s’était d’abord dilatée entre les deux mondes, et qui était en train de se recontracter de façon mystérieuse sans doute par un certain manque de sympathie pour la vie moderne, les dames Truel semblaient avoir perdu le goût de la reproduction. C’étaient des nonnes laïques, des femmes courtoises et gentilles, d’authentiques dames23.

De la cinquième sœur, Madeleine, il n’est pas question sous la plume de Girodias. Elle a disparu comme l’enfant oublié dans les entrailles du métro. Un critique littéraire s’interrogeait à propos de l’œuvre de Saint-Exupéry : « Alors, un récit pour enfants ? Sans doute par la magie d’images fortes et simples (encore que troubles), par le charme du conte et celui d’une grande poésie. Mais surtout aussi un conte pour adultes24 ». L’enfant du métro, catalogué dans la littérature de jeunesse, est de la même façon, un conte pour adultes représentatif de la littérature clandestine et tombé dans l’oubli.

Notes

- Girodias Maurice, Une journée sur la terre. Le jardin d’Eros, Paris, La Différence, 1990, p. 200-203. On retrouve l’article en question dans Je suis Partout daté du 20 octobre 1943, p. 6.

- Ibid, p. 65.

- Albéra François, « Laurent Véray, Vedrès et le cinéma », 1895, n° 85, 2018, p. 201-205.

- Girodias Maurice, op. cit., p. 107. Le communiste russe Serge Romoff, père de Génia Courtade, a contribué à l’imprimerie Union avant de disparaître en Union Soviétique dans les années 30, https://imprimerie-union.org/apollinaire-a-maeght/romoff.

- Girodias Maurice, op. cit., p. 53-54.

- Leroux Bruno, « Jeux littéraires et chants des maquis », in Écrire sous l’Occupation. Du non-consentement à la Résistance, France-Belgique-Pologne, 1940-1945, Curatolo Bruno et Marcot François (dir.), Rennes, PUR, 2011, p. 143-176. DOI : 10.4000/books.pur.110861

- Pilote de guerre de Saint-Exupéry, paru en décembre 1942 à 25.000 exemplaires, fut interdit le mois suivant, Alban Cerisier et Anne Monier Vanryb. À la rencontre du petit prince, Paris, Gallimard Musée des Arts Décoratifs, 2022.L’édition française du Petit Prince resta à New York, mis à part quelques exemplaires que Saint-Exupéry réussit à recevoir et à donner à des amis en Afrique du Nord.

- Pierre Courtade, « Histoire de Marie », Action, juin 1945, p. 1.

- Montandon Alain, « Le Petit Prince ou la mélancolie de l’enfant solaire », Du récit merveilleux ou l’ailleurs de l’enfance, Paris, Imago, 2001, p. 29-52.

- Michael Nerlich, « Qu’est-ce qu’un iconotexte ? Réflexions sur le rapport texte-image photographique dans La Femme se découvre d’Évelyne Sinassamy » Alain Montandon, Iconotextes, Clermont, Ophrys, 1990, p. 255-302 (p. 268).

- Montandon, op.cit., p. 43.

- Cf. Antelmi, Valérie, « Les incidents dans le métro parisien sous l’Occupation », Noëlle Gérôme, Michel Margairaz (dir.), Métro, dépôts, réseaux, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2002, p. 83-91.

- Ibid., p. 16.

- Ibid., p. 17-18.

- L’antisémite notoire Darquier de Pellepoix fut un des responsables de la rafle de juillet 1942, au poste de commissaire général aux questions juives jusqu’en février 1944.

- Un abri du service technique des eaux de Paris, dans d’anciennes carrières souterraines, à proximité des catacombes, deviendra le PC des FFI en août 44, au moment de la libération de Paris.

- https://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=73&theme=132&stheme=286&sstheme=662

- Témoignage de Pierre Grappin recueilli par Marie Granet le 25 mars 1947, pièce 1, p. 4, dans le dossier Agence d’Information et de Documentation. Cote (72AJ/35 Dossier n° 3).https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_053870/cu00din5kra–k31h9i0gk0jm/FRAN_0086_000077_L.

- « Anglès et Grappin, archicubes des promotions lettres 1935 et 1936, ont recruté d’autres normaliens. Le premier est agrégé de lettres, le second d’allemand […] Deux autres normaliens, recrutés par Grappin et Anglès, font partie de leur réseau : Pierre Kaufmann, philosophe de la promotion 1936 […] Claude Roussel […] revenu à la rentrée 1942 », Israël, Stéphane. « 8. La guerre totale : vers le drame du 4 août 1944 ». Les Études et la guerre, Éditions Rue d’Ulm, 2005, p. 241-280, https://books.openedition.org/editionsulm/703.

- Témoignage d’Auguste Anglés recueilli par Edouard Perroy le 19 juin 1946. Pièce 4, p. 7, dans le dossier Agence d’Information et de Documentation, 72AJ/35 Dossier n° 3).https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_053870/cu00din6nc6-q2a8xwe731r1/FRAN_0086_000096_L

- Kara signifie « noir » en turc. Le nom est inexpliqué dans le récit. « …se tournant vers la maison [la Muette] appelle doucement comme si elle chantait : ‘Kara ! Kara’ ; et voici qu’arrive, d’un trot léger le joli cheval noir avec son nœud bleu à la queue […] Dès que Kara se sent libre, il piaffe et bondit et s’élance vers les prés et les bois. Mais l’Enfant ne pense plus à lui : il visite, émerveillé plus de mille chambres et salons aux murs couverts de tissus précieux et de tapis d’Orient » (p. 46-48).

- Le nom de la station « Combat » sera changé après-guerre.

- Maurice Girodias, Une journée sur la terre. Le jardin d’Eros, Paris, La Différence, 1990, p. 200-202.

- Montandon Alain, op. cit., p. 49-50.