Il n’est pas facile d’arriver à une conception d’un tout qui est constitué de parties dont les dimensions diffèrent. Et c’est non seulement la nature, mais l’art aussi, son image transformée, qui constituent de tels ensembles. Il est assez difficile de dresser pour soi-même un tableau de ce tout, qu’il soit naturel ou né de l’art, mais encore plus difficile d’aider quelqu’un à appréhender une telle vue complexe.

Paul Klee, On Modern Art, Londres, 1948, p. 15.

La géographie universelle est l’un des genres les plus anciens de la géographie. La plus ancienne qui ait subsisté a été écrite par Strabon au Ier siècle de notre ère. Il est clair par la description qu’il donne de son propre travail que le genre était déjà bien établi il y a deux mille ans1. Depuis lors, un nombre extraordinaire de géographies universelles a été écrit sous une variété de titres, depuis La Science de la géographie jusqu’à Un Système complet du monde. Ce que tous ces ouvrages ont en commun, c’est une tentative assumée de fournir une description à plusieurs échelles de la terre depuis celle du cosmos jusqu’à celle des peuples. La plupart décrivent la place de la terre dans le système astronomique (ou cosmologique) ; le système physique de la terre, incluant les continents, les océans, les lacs et les cours d’eau ; et le monde humain, à savoir les pays, les nations, les frontières, les peuples, les sociétés, les gouvernements, les populations, etc. Leur valeur comme distraction, pour l’éducation et pour l’administration est considérable à l’ère précédent le voyage lointain et les dictionnaires, encyclopédies et atlas aisément accessibles, pour ne rien dire d’Internet. Jusqu’à quelque part au XVIIIe siècle, avant l’explosion bibliographique, les géographies universelles constituent un genre utile, même si parfois terre à terre2.

Ces géographies universelles varient de manière significative dans leur forme physique et intellectuelle, et dans leur contenu. Physiquement, elles peuvent être aussi petites qu’un livre de poche ou aussi longues que vingt-et-un volumes que l’on a de la peine à soulever. Se présentant parfois comme une série d’essais connectés et interreliés, elles n’offrent le plus souvent que des listes de traits présentés dans un ordre ascendant ou descendant. La plupart cherchent à fournir des descriptions exhaustives de « toute chose ». Quelques rares sont cependant des traités philosophiques sur le problème de « tout » décrire d’une manière significative et cohérente, et celui d’adopter une approche holistique du cosmos dans tous les détails de sa complexité. Les solutions du problème de la description significative et les principes d’inclusion et d’exclusion qu’elle suppose ont ainsi varié, créant une diversité plus poussée. En plus, le contexte – intellectuel et politique – au sein duquel chaque géographie universelle est rédigée joue un rôle puissant dans leur structuration.

Vu la popularité maintenue depuis longtemps et la diversité du genre, il serait honnête de dire qu’il n’y avait rien de nouveau et d’innovateur dans le concept de géographie universelle au début du XIXe siècle. C’est cependant grâce à un retour à ce genre que Conrad Malte-Brun croit que la géographie française pourra trouver son salut. Né au Danemark en 1775, Malte-Brun vient d’une famille danoise confortablement à l’aise.

Son père est un militaire et un fonctionnaire de l’éducation qui envoie son fils à l’Université de Copenhague pour qu’il devienne pasteur. Conrad suit une éducation classique avec accent sur la littérature et l’histoire (au cours de laquelle il est certainement introduit à la géographie et probablement plus particulièrement à la géographie allemande). Il rejette finalement l’orientation que lui a choisie son père et commence une carrière de poète et de publiciste. En termes contemporains, Malte-Brun fonctionne comme critique littéraire, académique et social durant la première décennie et demie du XIXe siècle. Ses écrits politiques en faveur d’une réforme révolutionnaire au Danemark selon les lignes poursuivies en France depuis 1789 le mènent à être exilé de son pays. Il y est brièvement réadmis en reconnaissance de ses mérites de poète, puis de nouveau exilé à cause de ses nouvelles publications critiques sur le gouvernement. Il arrive en France en 1799, et, ses biographes nous l’apprennent, il reprend ses écrits politiques en critiquant l’usurpation du pouvoir par Napoléon le 18 Brumaire. Ses biographes jugent que le fait que ses vues politiques soient inacceptables pour Napoléon le forcent par la suite à faire retraite dans l’étude de la géographie. Il est probable, cependant, qu’il a déjà des intérêts bien développés pour cette discipline avant 1799 et il est aussi clair qu’en 1806, il dispose déjà d’une série de colonnes dans le Journal des débats, qui est généralement favorable à Napoléon, même s’il ne l’adule pas. Bien que cette combinaison frappe ce penseur moderne comme particulière, Malte-Brun est à la fois un critique social et littéraire (avec des vues politiques souples) et un géographe qui a choisi d’examiner et de critiquer son époque à partir de la perspective d’un domaine en train d’effectuer une transition maladroite vers une ère moderne où la science est fondée sur la théorie.

Malte-Brun semble avoir fait son entrée dans la géographie française grâce aux bons offices d’Edme Mentelle. C’est grâce à sa participation à la première géographie universelle de Mentelle qu’il est connu comme géographe par le public français. Le domaine qu’il trouve dans son nouveau pays est très différent de celui qu’il a connu au Danemark. La géographie française du XVIIIe siècle est beaucoup plus axée sur la cartographie et la résolution des problèmes de localisation. La géographie allemande est, au premier chef, concernée par la description historique synthétique et plus particulièrement par le recueil de statistiques descriptives sur les États. À l’époque de l’arrivée à Paris de Malte-Brun, le déclin et la perte de statut de la géographie française à orientation cartographique, qu’elle implique des levers topographiques à grande échelle ou de la compilation menée dans un bureau, sont clairs. Formé aux classiques, aux langues, à la littérature et à l’histoire, et conscient de la croissance soudaine des sciences, Malte-Brun n’a pas de raison de regretter la perte de la cartographie ou même de marquer une pause pour réfléchir à son sujet. Il prend la défense de la géographie, mais la géographie pour laquelle il se bat relègue la cartographie sur ses bords et bannit la théorie.

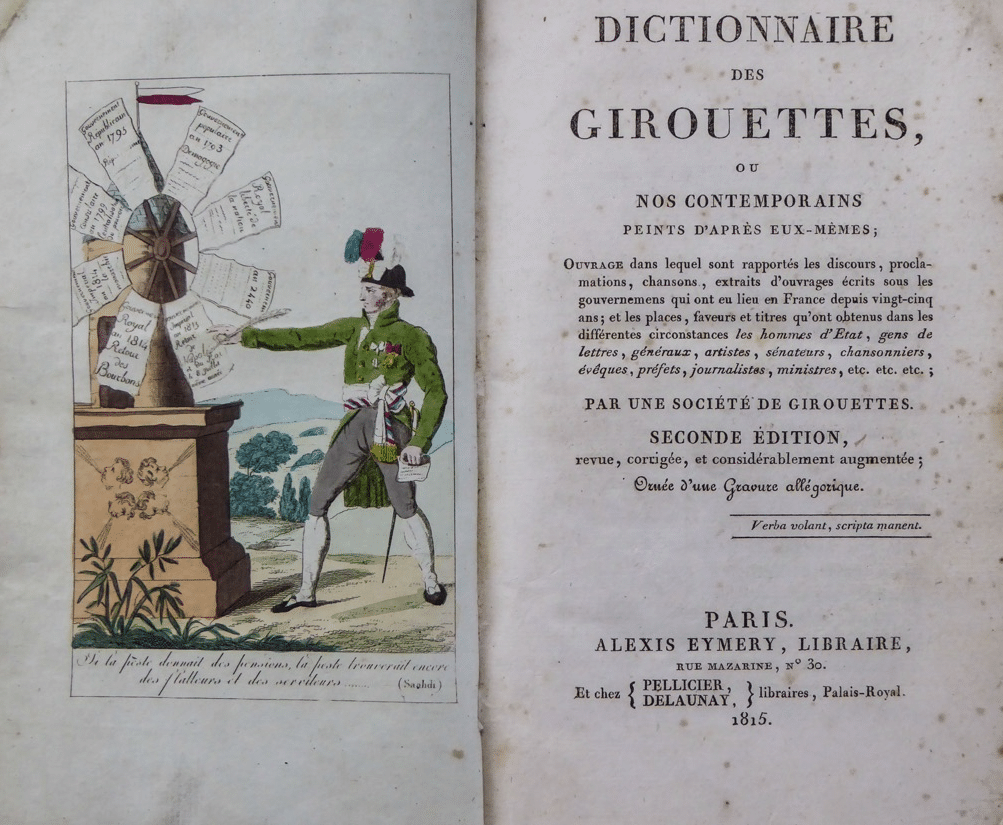

La géographie peut être décrite comme la constante principale de la vie professionnelle de Malte-Brun. À travers les changements de régime et le caractère fluctuant de ses vues politiques (qui lui vaut une place dans le Dictionnaire des girouettes3), il maintient son souci de la géographie et de sa place parmi les sciences. Son identification à la géographie et le rôle de défenseur qu’il adopte apparaît clairement dans beaucoup des articles qu’il écrit en tant que journaliste pour le Journal de l’Empire4. Dans des articles qui n’ont que peu à voir avec la géographie, il trouve souvent le moyen de l’introduire dans la discussion. Ainsi, rendant compte d’un livre sur la mémoire artificielle par un certain M. de Fenaigle, il se lance dans une longue discussion sur le rôle de l’érudition, de la mémoire et de la philosophie en géographie5. Dans un article défendant les campagnes de Napoléon en Prusse, Saxe et Pologne, il oppose la géographie à tous ceux qui se montrent crédules, ont des vues erronées et sont contre les guerres de Napoléon6. Plus que toute autre chose, Malte-Brun recherche l’estime des autres chercheurs pour le type de géographie qu’il désire imposer en France : après tout, « une telle science n’offre-t-elle pas autant d’intérêt, et peut-être plus encore, que la zoologie, la botanique, la chimie et tant d’autres sciences que l’on suppose aujourd’hui devoir enseigner à n’importe qui ? »7. Il semble qu’il ait été particulièrement soucieux de sauver la géographie de la réputation d’incompétence et de manque d’intérêt qu’elle avait gagnée au milieu des années 1790 à la suite des cours donnés à l’École normale et qui avaient abouti à ce que « les jeunes la rejettent, les chercheurs la négligent et les gens du monde la dédaignent »8.

En dehors de son rôle de publiciste au Journal de l’Empire, Malte-Brun répond de trois manières à ce sentiment de perte de direction et de statut. Il lance un journal, les Annales des voyages qui, il en est convaincu, démontrera l’utilité de la géographie en collectant et évaluant toute la recherche géographique menée en France et à l’étranger. Vers la fin de sa vie, il aide à fonder la « Société de géographie » en vue de lui donner une orientation et une forme particulière. Finalement, et de manière peut-être plus importante, il compose son Précis de géographie universelle (8 volumes)9. Cette œuvre peut être considérée comme l’œuvre de sa vie puisqu’il la commence un peu après 1803 et ne parvient pas à l’achever avant son décès en 1826. C’est son essai le plus délibéré, soutenu et même monumental, pour modeler la géographie et son image.

En écrivant et publiant son Précis, Malte-Brun se voit lui-même comme retournant au vrai chemin de la géographie, à la plus authentique et prometteuse tradition que possède le domaine. À ses yeux, les opportunités et en fait, le rôle historique de la géographie, se trouvent dans la description, et particulièrement dans une description littéraire accessible, c’est-à-dire dans la géographie universelle. Comme nous le verrons, Malte-Brun, comme tant de géographes de la période, est fondamentalement conservateur. Pour lui, la voie à ouvrir se situe dans une approche solidement éprouvée et adaptée du passé pour répondre aux besoins du présent. Suivant en cela le propre jugement de Malte-Brun, ses biographes ont tendu à le peindre comme le sauveur de la géographie, comme « l’un des plus grands géographes des temps modernes » et le réformateur d’un domaine qui, « jusqu’aux traités géographiques… étaient des compilations dépourvues de sens critique et sans goût »10. Ce n’est que relativement récemment qu’un géographe français a émis le commentaire quelque peu mystérieux selon lequel Malte-Brun « aurait sans doute ralenti la recherche géographique en France plus qu’il ne l’aurait stimulée »11.

La nature fondamentale de la géographie universelle :

l’approche de Strabon

La Géographie de Strabon est sans doute le plus ancien exemple qui subsiste de géographie universelle. C’est aussi un travail que Malte-Brun a lu, qu’il cite et discute dans plusieurs de ses publications les plus importantes, en particulier dans le Précis, dans ses Annales des voyages et dans un article du Journal des débats, et avec lequel il s’identifie. En fait, dans cet article, il utilise Strabon comme un allié dans sa bataille contre l’utilisation de la théorie dans les sciences géographiques et contre ce qu’il considère comme une focalisation excessive sur la mesure et sur la cartographie12. La consonance politique et disciplinaire entre Malte-Brun et Strabon, même à travers deux mille ans d’histoire, est compréhensible – même si elle est un peu surprenante. Strabon, en tant que grec et stoïcien tardif, est fondamentalement conservateur et tourné vers la gloire passée de l’Empire grec. Pour Strabon, les Romains parmi lesquels il vit, et bien que militairement et stratégiquement admirables, manquent de la profondeur culturelle des Grecs. C’est la pensée philosophique grecque qu’il admire, et il a le souci de protéger l’intégrité de la tradition intellectuelle grecque, illustrée par la poésie d’Homère, contre toute critique – même celle des écrivains grecs postérieurs13. Un Danois vivant en exil dans un État militariste français et admirant la culture de langue allemande peut avoir trouvé une âme-sœur dans l’exilé politiquement astucieux et cultivé qu’était Strabon.

Lorsqu’on compare les préoccupations de Strabon avec celles des autres auteurs de géographie générale, il est également clair que sa définition de ce genre et de la géographie elle-même saisit le ton qu’ont eu les géographies universelles jusqu’au XXe siècle. Strabon a un sentiment clair et quelque peu rigide de ce qui constitue la géographie et certainement de ce qui appartient à la géographie universelle. Strabon considère que bien que la géographie ait une signification « théorique » ou spéculative, nommément dans ses nombreuses spéculations sur la nature, la forme et les proportions mathématiques du monde physique, c’est la géographie pratique – la description utilitaire de la terre – qui définit le domaine. C’est le lien de la géographie à l’action qui lui donne sa supériorité à la fois sur la spéculation et la philosophie14. C’est de plus la géographie pratique qui définit à la fois sa tentative actuelle – la géographie universelle – et le domaine tout entier. Le plus haut idéal auquel la géographie puisse aspirer est la création d’un empire qui couvrirait l’ensemble du monde habité :

« Cela me semble un excellent encouragement pour le projet en cours de dire que la géographie est essentiellement orientée vers les besoins de la politique. En effet, la scène de nos actions est constituée par la terre et la mer que nous habitons ; pour les petites actions, de petites scènes ; pour les grandes actions, une grande scène. La plus large de toutes ces scènes est celle que nous appelons le monde habité. Et c’est la scène des plus grandes actions. Les plus grands capitaines de guerre sont ainsi ceux qui peuvent exercer leur pouvoir sur la terre et sur la mer, rassemblant les peuples et les cités dans un seul empire, contrôlé par les mêmes structures politiques. Dans ces conditions, il est clair que toute géographie est orientée vers la pratique du gouvernement… Il serait plus facile de prendre le contrôle d’un pays si nous connaissions ses dimensions, sa position relative et les particularités originales de son climat et de sa nature »15.

Ce type de description totale et utilitariste est son idéal. Strabon concède toutefois que même si un souverain, bien servi par les géographes, contrôlait l’ensemble du monde, il serait encore impossible d’en décrire toutes les régions avec un même degré de fidélité. En fin de compte, ce qui se trouverait proche serait décrit plus en détail que ce qui se trouverait loin. C’est donc une raison légitime pour adopter l’approche régionale pour étudier le monde connu.

Même avec l’approche régionale, tout ce qui est proche ne présenterait pas une signification égale. Les frontières et les limites auraient une importance particulière. Pour Strabon, le dédain d’Ératosthène pour la délimitation des frontières physiques, comme celles qui sont constitutives des péninsules et des îles, est étrange16. Mais son absence d’intérêt pour les frontières politiques est impossible17. La géographie régionale et particulièrement l’information sur les limites entre les régions, même si elle est incomplète et hautement généralisée18, offre l’un des plus importants éléments en faveur de la géographie universelle parce qu’elle améliore l’utilité politique de la géographie19.

Il y a un fort élément de conservatisme intellectuel, typique du stoïcisme tardif, dans la Géographie de Strabon, qui situe la spéculation scientifique hors des limites de la géographie20. Bien que la connaissance du monde habitable puisse encore demeurer incomplète, Strabon ne se voit pas comme un voyageur spéculant sur l’inconnu et certainement pas sur le monde inconnu. Ce qui est vraiment inconnu était presque certainement d’une valeur politique limitée. Il est capital de se focaliser sur qui est connu pour être important et « d’insister à loisir sur ces choses qui sont connues et importantes et aussi utiles à l’action, et mémorables et plaisantes ». Comme dans la fabrication d’une colossale statue, il n’y a aucun sens à se concentrer sur les détails insignifiants « parce que ceci, aussi, est un travail colossal »21. Les détails insignifiants en vertu de leur éloignement de l’action politique, tels que la configuration de l’ensemble du monde22 ou l’action des phénomènes célestes23, ne méritent pas le genre d’attention qu’Ératosthène et Posidonius leur ont donnée. Ce type de spéculation, comme la recherche causale, est au-delà du domaine de la géographie. S’interroger sur l’origine des phénomènes physiques est de la philosophie, pas de la géographie24. Il est plus simple de croire simplement dans la vérité que de partir à sa recherche25. La géographie universelle doit servir l’action politique quotidienne, et non pas encourager une spéculation occasionnelle et oisive.

Les causes des phénomènes physiques, qui requièrent l’exploration de l’essence des choses est certainement au-delà de l’enceinte de la géographie. Ce qui se trouve derrière la distribution et la variété de l’existence humaine sur la terre est cependant digne de la pensée critique. Ces faits ne sont pas la conséquence d’un plan prédéterminé, mais le produit de la contingence historique. Les caractéristiques d’un peuple – ses connaissances, son genre de vie, ses langues, ses capacités – ne sont donc pas juste le résultat de la latitude, mais de nombreuses choses : le hasard, l’habitude, les qualités des ressources autour d’eux, l’éducation, etc.26. Ces choses, le géographe peut les étudier.

Si la spéculation et la recherche causale appartiennent à la philosophie, la géographie n’en est pas pour autant une activité humble comme l’ingénierie ou la fabrication des cartes marines, qui sont si souvent pratiquées dans l’ignorance des principes basiques de la science27. Non, la géographie est parmi les entreprises les plus hautes ; c’est une science liée à la poésie ; les anciens respectaient la poésie et avaient l’habitude de l’utiliser pour enseigner mêmes aux adultes « toute chose orientée vers le social et le politique et aussi l’information historique »28. La prose, qui a été créée pour servir la philosophie et l’histoire, est une forme déchue de poésie qui a arrêté l’instruction des masses, des femmes et des enfants. La géographie est dérivée du plus grand de tous les poètes, Homère29. Ceux donc qui, comme Ératosthène et Hipparque ont cherché à bannir la poésie et la fable de la géographie en faveur de la mesure et des mathématiques, menacent le cœur même de la géographie. En ce sens, Ératosthène est un philosophe raté qui a « un type d’esprit qui le condamne à n’aller qu’à mi-chemin »30. La valeur de la poésie, et par implication, celle de la géographie, ne peuvent pas être estimées de la même façon que celle que l’on mobilise pour un charpentier ou un forgeron. La valeur de la poésie a quelque chose à voir avec la qualité de l’homme, la beauté de son expression et la sincérité de son âme31.

La géographie est plus proche de la poésie en esprit, propos et forme de pensée que de la « géométrie ». Le souci qu’a Hipparque des nombres exacts et de l’emplacement et de la configuration des lignes n’est pas géographique et montre son manque de familiarité avec le concept de proximité géographique et avec la manière dont ce qui constitue une erreur sensible varie avec l’échelle32. Ce sont des concepts centraux pour la géographie et qui la rendent non technique et inexacte. Nous voyons déjà, dans la plus ancienne des géographies universelles qui subsistent, se dessiner une ligne tranchante entre la description géographique approximative et l’expression cartographique exacte.

Alors que Strabon soutient que la géographie doit être séparée de la philosophie, la portée de la géographie requiert la force d’analyse du philosophe. La géographie est liée à la philosophie en ce que son étude elle-même requiert une vision holistique. C’est quelque chose qui touche « à des domaines si variés, à ce qui touche à la vie politique et à la pratique du gouvernement, aussi bien qu’à la connaissance des phénomènes célestes, de la terre et de la mer avec chaque chose qu’elles contiennent : êtres vivants, plantes, fruits, et aussi toutes les particularités que l’on peut trouver dans chaque pays »33. Un tel domaine ne pouvait être traité que par un individu ayant un esprit philosophique et une vision holistique34. Du divin à l’humain, toute la création entre dans le royaume descriptif et poétique de la géographie.

La plupart des lecteurs modernes de la Géographie de Strabon sont vraisemblablement quelque peu repoussés et certainement étonnés de la quantité d’espace que Strabon consacre à la critique de ses prédécesseurs. L’attention que Strabon accorde à ceux-ci a quelque chose à voir avec l’établissement de l’autorité. Dans la Géographie, Strabon se construit lui-même comme une autorité et le fait dans le cadre d’une véritable hiérarchie des autorités qu’il discute, critique et, dans le même mouvement, légitime. L’affirmation de l’autorité de Strabon est en partie basée sur sa connaissance personnelle du monde, mais plus particulièrement sur sa capacité à juger ce qui a déjà été dit35. En fait, maintient-il, nous apprenons et avons depuis longtemps appris bien plus à travers le sens de « l’ouïe » (ou à travers ce qui a été dit) que nous n’avons jamais appris à travers le sens de la « vue »36. Bien sûr, toutes les voix ne se valent pas. Quiconque est discuté dans son travail, soutient-il, peu importe à quel niveau critique, est digne de mérite37. Ceux qui ne sont pas dignes de mérite sont passés sous silence38. Pour Strabon, donc, écrire sur un auteur est reconnaître sa dignité et l’admettre dans la fraternité, le chemin de la vérité et l’histoire de la géographie. Qui citer, donc, est une des décisions les plus importantes qu’un géographe puisse prendre.

Il deviendra clair lorsque nous explorerons quelques-unes des géographies universelles les plus importantes des XVIIIe et XIXe siècles, que leur forme et leur genre sont toutes deux déjà bien établis dans la géographe de Strabon. Les traits dominants et caractéristiques du genre incluent l’accent mis sur la description pragmatique et utilitaire du monde connu, accompagné par une intolérance marquée à la discussion théorique et spéculative. La masse essentielle de la géographie de Strabon est consacrée à la description régionale avec un accent sur les limites et frontières entre les phénomènes. La description n’est pas sans but, mais est ouvertement liée au service de qui est politiquement puissant. Elle s’inscrit dans une tradition d’écriture littéraire plus que scientifique, avec peu de contenu technique. En fait, et bien que la totalité du travail soit structurée autour d’une représentation textuelle ressemblant à une carte, la cartographie elle-même et même les fondements scientifiques de la cartographie doivent être considérées comme faisant partie d’une autre entreprise. La géographie de Strabon incarne et établit le besoin d’une vision holistique unificatrice du monde connu. Le genre parle finalement avec une autorité déjà établie, l’autorité associée à la tradition, l’autorité avec laquelle une tradition de recherche est corrigée.

La dégénérescence du genre

Après Strabon, des géographies universelles sont écrites en Europe depuis au moins le XVIe siècle. Comme déjà signalé, le genre présente une considérable variété. Une description géographique cohérente et soutenue requiert néanmoins une vision unificatrice du monde connu et de tous ses habitants ; une synthèse structurée par une thèse sur la nature du monde, ses relations avec le plus large cosmos et la place des humains en son sein. En l’absence de toute sorte de synthèse ou de thèse, on verrait, et on a fréquemment vu s’installer, une tendance à la dégénérescence du genre en listes de localisations, de noms, de traits et de caractéristiques. De nombreux auteurs de géographies universelles ne comprennent pas le défi que représente le genre. Varenius, dont le génie universel est très loué par Newton39, s’arrange pour créer une synthèse partielle en bannissant la plus grande partie de la géographie humaine de sa discussion de la géographie et en remplaçant l’effort de synthèse par une sorte de réduction de la géographie à la géographie physique, à la classification de la terre selon les climats et à la cartographie. Les géographes du XVIIIe siècle, Delisle, Expilly et Mentelle, en tant qu’auteurs bien connus de géographie universelles, exagérent à la fois la tendance à une approche fragmentée et abandonnent tout-à-fait la réflexion épistémologique. Ils paraissent n’avoir guère le sentiment de l’énormité intellectuelle croissante de la tâche que demande ce cadre. Au lieu de cela, ils comprennent le problème comme de nature physique et organisationnelle plutôt qu’intellectuelle. Si nous retraçons l’histoire des géographies universelles produites entre 1652 et 1990, nous pouvons voir une tendance marquée (avec quelques exceptions) à la croissance de leur volume avec relativement peu de souci d’intégrer de nouveaux matériaux, culminant peut-être dans les dix-neuf gros volumes d’Élisée Reclus et les vingt-trois tomes de la géographie universelle de Vidal de la Blache, les deux n’ayant ni introduction générale, ni conclusion.

Des géographies universelles ont certainement été produites entre celle de Varenius et celles de Delisle, d’Expilly et de Mentelle. Mais le travail de ces derniers est symptomatique de l’état de la situation dans les géographies universelles au XVIIIe siècle. Il y a des différences entre les géographies universelles produites par Delisle, Expilly et Mentelle, nées de la diversité de leur vision, leur éducation et leur expérience. Ce sont cependant des ouvrages dont la ressemblance est frappante. À les lire, on a certainement le sentiment d’une forme, ou d’un genre bien défini. Il est à la fois surprenant et significatif que ces ouvrages soient si semblables vu les différences qui existent entre ces hommes. Delisle, comme nous l’avons vu chapitre 1, est l’un des géographes les plus respectés du XVIIIe siècle et a bâti sa réputation sur la cartographie et jusqu’à un certain point, sur l’astronomie. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, Mentelle a fait sa carrière dans l’enseignement de la géographie ; il a enseigné à l’École de Mézières ; en 1790, il est considéré, au moins par certains, comme le meilleur représentant de la géographie. Expilly est un vulgarisateur à une époque où l’on commence à voir la géographie comme une science qui se popularise.

Le travail de tous ces hommes devait être connu de Malte-Brun. Les deux volumes de l’Introduction à la géographie avec un traité de la sphère de Delisle (publiés de façon posthume en 1746) sont très considérés à l’époque, bien que le premier volume (consacré à la géographie) ait été critiqué dans le Journal des savants. Les deux volumes d’Expilly que nous examinons ici sont sa Polychrographie en six parties (1756), qui inclut une section sur la géographie, et sa Géographie manuel (1757). Bien qu’il y ait une duplication et un recouvrement entre ces deux ouvrages, ils méritent d’être étudiés tous les deux pour avoir un tableau du sentiment d’Expilly sur les relations entre la géographie et des domaines qui, depuis au moins le XVIe siècle, sont vus soit comme faisant partie de la géographie, soit comme étant en relation étroite avec elle. Edme Mentelle produit un grand nombre de géographies universelles au cours de sa vie – la plupart au niveau de l’enseignement primaire ou secondaire. La géographie universelle qu’il publie dans les premières années du XIXe siècle avec la collaboration de Malte-Brun mérite d’être étudiée, mais elle est aussi importante pour voir ce que Mentelle écrit avant son contact avec Malte-Brun ; c’est par ce moyen que nous pouvons avoir un meilleur sentiment de ce que Malte-Brun essaie de bâtir et de réformer. Cela nous donne aussi une idée du sentiment qu’a Mentelle de la géographie avant les coupures de la Révolution. La Cosmographie élémentaire divisée en parties astronomique et géographique (1781), bien que destinée aux enfants, sert de base à ses géographies universelles ultérieures. Il vaut en outre la peine de lire sa Géographie comparée, ou Analyse de la géographe ancienne et moderne des peuples de tous les pays et de tous les âges (1778-1784) ; bien que ce travail soit une géographie comparative plutôt qu’une géographie universelle ou une cosmographie, Mentelle le considère en effet comme une discussion plus complète de la nature de la géographie que celle qui lui paraît appropriée pour le lecteur de niveau élémentaire.

Les géographies universelles de Delisle, Expilly et Mentelle partagent un certain nombre de caractéristiques, dont certaines sont déjà claires dans Strabon et jusqu’à un certain point, dans Varenius, mais qui, au XVIIIe siècle, se sont figées et de plus en plus exagérées. En particulier, toutes définissent la géographie comme étant principalement concernée par la description et la transmission de certaines connaissances. Elles regardent la « géographie scientifique » (ou la recherche) comme en quelque sorte hors du propos de la géographie universelle et incarnée soit dans la cartographie, soit dans le genre de recherche soigneuse impliquée dans la reconstruction des géographies passées (qui, depuis l’époque d’Ortelius jusqu’en gros le début du XIXe siècle, est intimement liée à la fabrication des cartes). Ils rejettent tous implicitement ou explicitement l’exclusion par Varenius de la géographie humaine de la géographie générale ou universelle. Pourtant, il n’y a pas de signe chez eux d’une quête de l’unité de la géographie. Ils ne font pas plus montre de sensibilité ou de préoccupation épistémologique. Ils font, à la place, reposer la valeur de la géographie sur son utilité. Finalement, il y a dans ces travaux, en particulier chez Mentelle, quelque chose d’une conscience de ce que la géographie est en train de tomber en défaveur, ou tout au moins en butte à une critique vraiment sévère.

Chacune de ces géographies universelles établit une connexion entre la géographie et un certain nombre d’autres sciences, et en particulier, entre la géographie et l’astronomie. Il n’y a en revanche que peu de chose dans la voie d’une discussion ouverte et claire de la relation entre ces deux domaines. La manière dont ces sujets sont introduits et discutés dans les textes suggère cependant beaucoup de choses au sujet des conceptions qu’ont les auteurs de leur propre domaine et de ses relations avec d’autres. L’exemple le plus frappant de ceci se trouve dans la Cosmographie de Mentelle. Pour lui, une partie du problème d’une géographie universelle est la présentation de connaissances recueillies dans d’autres domaines que l’on ne peut pas s’offrir d’ignorer. La première section de sa cosmographie est ainsi consacrée à l’explication des

« principales découvertes de l’esprit humain en ce qui concerne le Système du Monde. Celles pour lesquelles nous sommes endettés vis-à-vis des grands géomètres de ce siècle ont été consignées dans des mémoires savants et sont pour cette raison impénétrables à la curiosité du plus grand nombre de lecteurs. Comme résultat, en dépit du progrès considérable réalisé par l’astronomie, de nombreuses personnes instruites pensent qu’elles ont une base pour douter des vérités les plus incontestables et considérer comme inconnues les causes de nombreux phénomènes (…) pour lesquels il n’existe pas le moindre doute parmi ceux qui se consacrent à la géométrie, à la physique ou à l’astronomie. J’ai donc pensé rendre un service essentiel au public en présentant les résultats des meilleurs travaux en ce genre, débarrassés de tout l’appareil d’analyse qui mène à ces vérités sublimes. »40

Il est important de noter dans cette citation le fréquent usage de mots qui sont lestés de certitude quand ils se réfèrent aux sciences dures, l’assignation de la géographie au rôle d’éducation générale pour le public plus large et moins éduqué et, surtout, l’idée que la géographie universelle peut jouer ce rôle parce qu’elle est dispensée de calcul et d’analyse. Pour Mentelle, Delisle et d’Expilly, la géographie universelle est descriptive, limitée à la présentation des faits connus et de ce fait, concernée essentiellement par l’ordre et la forme appropriés pour permettre une claire compréhension de ces faits. Delisle définit ainsi la géographie, qu’il présente comme

« la description, ou au moins la connaissance, des différentes parties de la terre et de l’eau en relation à leur situation et à leur étendue »41.

Mentelle va un peu plus loin en décrivant sa fonction :

« Le propos de la géographie est, 1, la description de la surface de la terre, 2, la mise en évidence de ses produits et, 3, la connaissance des créatures qui l’habitent »42.

Ici comme ailleurs, les mots qu’utilise le plus Mentelle pour parler de la nature de son travail sont ceux de « description », « d’indication » et de « connaissance », bien que lui et Expilly usent aussi communément de « divisions » et de « localisation ». L’exemple le plus frappant de cette vue non réflexive et sans imagination de la géographie est exprimé par Expilly

« La géographie est la description de la terre. La terre est divisée en quatre parties… »43.

Par implication, la géographie telle qu’elle est présentée dans les géographies universelles est une science de niveau inférieur, subalterne d’une façon que Strabon n’avait jamais imaginée. Probablement sans vouloir le signifier, et en écrivant sur les développements récents de l’histoire naturelle et de la géologie, Mentelle l’exprime clairement :

« L’homme de génie peut aspirer à quelque gloire en offrant des hypothèses hardies sur la formation du globe terrestre et sur les révolutions dont il semble qu’il a souffert. Mais le géographe, dont le talent essentiel est de rendre compte des faits qui sont reconnus comme vrais, ne peut aspirer qu’à une réputation de simplicité, d’exactitude et de fidélité »44.

Quelles sont les implications de cette déclaration ? Le brillant et l’inspiré n’ont pas besoin de s’appliquer à la géographie. Ces mots ne sont pas seulement prononcés du bout des lèvres. Ces géographes restreignent en fait la partie géographique de leurs géographies universelles à la division, à la subdivision et aux explications d’une nomenclature relativement auto-évidente (par exemple : lac, cours d’eau, île, péninsule, etc.). Expilly est le plus extrême en ce domaine. Sa géographie se présente comme une série de divisions et descriptions sur un échelle toujours décroissante de taille et d’intérêt. C’est précisément le type de géographie que le Père François avait refusé d’écrire 105 ans plus tôt :

« Mon propos n’est pas d’offrir, dans ce traité, une division du globe terrestre dans toutes ses parties, en toutes les Nations par exemple, ni des Nations en toutes les Souverainetés et Royaumes, ni des royaumes en provinces, ni celles-ci en cités, ni en leur état ecclésiastique en Patriarcats, Primatures, Archevêchés, Évêchés et Paroisses »45.

Et pourtant, au XVIIIe siècle, la géographie universelle semble avoir assumé cette forme.

Chacun de nos trois auteurs reconnaît et déclare qu’il y a une autre sorte de géographie – une géographie scientifique, académique – qui mérite le respect. Nous en prenons mieux conscience chez l’éditeur de Delisle que chez Delisle lui-même. Commentant la production de cartes à partir de la comparaison critique de sources multiples, cet éditeur écrit :

« Tout ceci demande un immense détail, suffisant pour mettre à l’épreuve la patience la plus obstinée… Quelle discussion ennuyeuse et fatigante ! Il faut être né géographe pour s’y lancer »46.

Quoique Mentelle ne l’eût peut-être pas exprimé aussi directement même s’il le pensait, cela implique qu’un géographe se distingue principalement des autres savants par sa tolérance pour un travail extrêmement ennuyeux. L’éditeur de Delisle ne pense apparemment pas différemment des autres sous-domaines voués à la reconstruction des géographies du passé :

« Cette recherche profonde… ne peut être que le lot de chercheurs qui sont attachés à cette sorte d’étude soit par goût, soit par nécessité »47.

Delisle lui-même ne sépare pas les cartes de la description, argüant que, d’un côté, « les mots sont nécessaires et que, de l’autre, il en va de même de l’application », puisque sans application graphique « nous oublierions facilement la forme et la taille des pays, les distances entre les villes, la forme des mers, le cours des rivières… »48. Ses successeurs ont une approche différente de la cartographie.

Pour Expilly, les cartes portent témoignage du caractère scientifique de la géographie et suffisent à établir ses titres et sa crédibilité de géographe, mais elles n’ont pas d’impact particulier sur la géographie universelle et n’ont aucune relation avec sa méthodologie49. Mentelle tend à regarder la cartographie comme quelque-chose qui se trouve au-delà de la géographie universelle et en un sens, ne lui est pas attachée – qui lui est, en fait, supérieure. C’est dans cette veine qu’il écrit sur la géographie ancienne dans un passage où il juxtapose sa carrière et son travail en géographie à celui de d’Anville :

« L’importance de son travail ne lui permettait pas réellement de travailler pour les enfants et pour ceux qui étaient moins éduqués. Il s’engage dans la science pour elle-même : heureux sont ceux qui se penchent sur ses leçons et qui en tirent profit ! »50.

Dans la hiérarchie des activités intellectuelles en géographie selon Mentelle, la géographie universelle (qu’il associe à l’instruction de ceux qui sont relativement sans éducation) se trouve une marche au-dessous de la cartographie scientifique. Toute la géographie n’est donc pas incluse dans la géographie universelle. Liée pour sa plus grande partie à la cartographie, une géographie scientifique existe aussi. Nos auteurs la considèrent cependant comme relativement sans intérêt et inaccessible aux non-initiés, une vue qui justifie peut-être la nécessité d’une géographie universelle.

La première justification de la géographie universelle est son utilité. Non pas son utilité intellectuelle, qui a été la préoccupation de Varenius51, mais son utilité pratique. Dans l’Introduction à la géographie de Delisle, et bien qu’il ne dise pas précisément ce qu’il veut dire par utilité, son usage du terme implique un sens commercial ou politique. En se conformant entièrement aux vues de Strabon (vieilles alors de 1800 ans) sur la signification des régions sans intérêt pour les Européens, il commente la description des Amériques :

« Si le seul peuple dans cette contrée était autochtone, la connaissance que l’on pourrait en avoir ne serait pas très utile. Mais comme un certain nombre de pays européens ont étendu jusque-là leur domaine et s’y sont très fermement établis, l’Amérique doit être considérée presque comme une dépendance de l’Europe et sa connaissance est devenue presque absolument nécessaire »52.

Manquant de tout autre critère, un sens vague de l’utilité semble fournir les critères primaires d’inclusion et d’exclusion dans les descriptions de Delisle. Dans cette veine, il regrette de ne pas être capable de lister tous les fleuves du monde dans son livre même s’il sait que ce serait utile. Le propos essentiel de la Polychrographie d’Expilly et de sa Géographie est l’utilité ; ces ouvrages sont pour l’essentiel composés de descriptions et de listes de phénomènes, suivies par des tableaux présentant les routes et les distances vers Paris, les monnaies du monde, etc. – le tout présenté en format de poche pour être emporté en voyage. Expilly exprime son sens de l’utilité avec plus de grandiloquence et plus directement que Delisle en la présentant comme « le bien du Public »53. Pour Mentelle, le sens de l’utilité est directement lié à la mission éducative qu’il s’est fixée et qu’il a fixée aux géographies universelles. L’expression qui caractérise le mieux son sens de l’utilité d’une géographie universelle est qu’elle offre « un service essentiel au Public »54.

Cet accent mis sur l’utilité peut être vu comme une conséquence du manque de tout sens cohérent du liant qui tient ensemble les pièces d’une géographie universelle. Ou, dit autrement, de tout sens de l’unité fondamentale de la géographie. Que les auteurs le réalisent ou pas, l’unité de la géographie est la prémisse du genre dans lequel ils écrivent. Une géographie universelle derrière laquelle il y a une conception de la géographie comme une collection de séries de parties sans relations entre elles ou comme une collection de phénomènes qu’on n’essaie pas de relier, est intellectuellement problématique. Il n’y a aucun signe qui montre que Delisle considère cela comme un vrai problème. De ce point de vue, il semble avoir été épistémologiquement non réflexif. Il lie ainsi la géographie humaine et la géographie physique par le sol.

« La terre est cet élément sec qui ne sert pas seulement l’habitat de l’homme, mais qui supporte maisons et cités, et qui est habillé d’arbres, de fleurs et d’autres choses »55.

Il n’explore aucune des implications de ce lien. De manière semblable, et alors qu’il combine géographie et astronomie dans son livre, il considère pourtant, et sans aucune explication, que l’hydrographie est une science différente de la géographie56. Les mers, les vents et les voyages océaniques ne sont donc pas discutés avec un tant soit peu de profondeur. Expilly est plus direct encore en ce qui concerne le manque d’unité de ce que les autres appellent cosmographie ou géographie universelle, et qu’il choisit d’appeler « Polychrographie ».

« Ici, “polychrographie” signifie une description multiple qui a comme but de nombreuses connaissances distinctes, qui ne peuvent pas être rangées ensemble sous un même titre »57.

Mentelle est à la fois moins direct et plus suggestif du problème intellectuel que pose le manque apparent d’unité de la géographie. Il parle avec une gêne visible de la difficulté apparente que rencontrent toutes deux la géographie et l’histoire naturelle, en essayant de s’assurer que leurs étudiants retiennent les faits essentiels et les détails :

« … il y a tant d’autres [disciplines], qui sont plus méthodologiques, comme les mathématiques par exemple, qui sont apprises avec un tel bénéfice et qui sont bien retenues… Il en est ainsi avec elles, que les faits ont une connectivité qui les lie ; les vérités sont reliées et semblent à l’esprit former un tout »58.

À propos de l’histoire naturelle, il continue en disant que récemment, dans leurs cours, Bucquet et d’Aubenton « ont montré… comment un homme de génie peut lier les branches variées de ce domaine d’étude, et comment cela lui apporte clarté, éducation et intérêt ». La géographie, estime-t-il, attend encore le « Sauveur » qui pourrait reconnaître, découvrir ou bâtir son potentiel :

« La géographie peut avoir aussi sa manière propre d’offrir pensée et jugement et un moyen de plaire et d’intéresser. Elle attend seulement un maître qui aurait la capacité de présenter la géographie dans sa totalité, avec toute la netteté dont elle est capable. Puissent mes faibles efforts contribuer à y parvenir ! »59

Avec la géographie, il n’ose pas espérer une unité car « toute la netteté dont elle est capable » est inférieure à l’unité qui peut être trouvée dans les mathématiques ou plus récemment dans l’histoire naturelle. Il rêve seulement d’une façon de rendre la géographie plaisante et intéressante pour la réflexion et le jugement.

Parmi les auteurs de géographie universelle, un nombre croissant a le sentiment que la géographie – et particulièrement le type de géographie descriptive contenu dans les géographies universelles – est ouverte à la critique. Delisle mentionne la banalité de la tendance de certains de ses prédécesseurs à définir l’évident :

« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’expliquer ce que sont une montagne, une vallée, une forêt et d’autres choses semblables, comme d’autres le font. Ce sont des notions communes et ceux qui n’ont pas étudié la géographie les connaissent aussi bien que les meilleurs géographes »60.

C’est, comme nous l’avons vu, Mentelle qui a le sens le plus aigu de l’inadéquation apparente de la géographie. Il s’est plaint d’avoir été, en 1760, un des tout premiers géographes à parler du système copernicien. Il souligne que la plupart des traités sur la sphère produits par les géographes sont « presque des copies les uns des autres »61. Il est aussi pleinement conscient d’une certaine territorialité parmi les sciences qui signifie qu’il y a « des détails qui appartiennent à une autre » et que les frontières du terrain de la géographie sont loin d’être évidentes62. Étant donné en particulier la nature des géographies produites par ces auteurs, ce que cela montre n’est pas une sensibilité épistémologique, mais une angoisse épistémologique.

Malte-Brun ressuscite le genre

Il y a peu de doute que Malte-Brun est conscient d’écrire son Précis de géographie universelle dans une tradition bien établie et qu’il essaie de faire directement face à la plus grande partie de la critique qui a été adressée à la géographie à la fin du XVIIIe siècle63. La géographie est superficielle, elle est mal écrite, elle déborde sur le terrain d’autres champs sans contribuer de manière significative à leur développement et sans les comprendre nécessairement et, de plus, elle est ennuyeuse. Il se réfère obliquement à ces critiques d’un bout à l’autre de son Précis en discutant de sa méthodologie et en l’expliquant. En fait, son travail dans son ensemble peut être compris comme une tentative de rajeunir la géographie, de porter secours à sa réputation et de lui délimiter un certain territoire. Ce n’est, bien sûr, pas le seul but. Avec toutes les géographies universelles discutées ici, Malte-Brun se montre également soucieux de populariser la géographie et d’offrir une éducation géographique pour les gens éduqués et informés, mais pas nécessairement pour les scientifiques. Il proclame que le public est son seul protecteur et que son but est « de faire aimer la géographie et d’étendre le goût que l’on a pour elle »64. Mais c’est à la fois le monde scientifique aussi bien que le public qu’il désire impressionner.

Lorsqu’on compare la géographie universelle de Malte-Brun à celles de Mentelle, ou d’Expilly ou même à celle de Varenius, on ne peut pas manquer d’être impressionné par l’étendue, l’ambition et l’érudition de ce travail. Le premier volume du précis est une histoire de la pensée géographique et de l’exploration (avec quelques bribes de géographie historique) de Moïse et Homère à 1809. Son second volume introduit et explore tout ce qui peut être généralisé dans la géographie mathématique, physique et humaine. Ses volumes suivants examinent, continent par continent, grande région par grande région, contrée par contrée, et puis province par province, chaque partie de la terre. Dans chacune, il commence par décrire les traits physiques généraux des continents, en y incluant les grands traits de leur relief, les fleuves principaux et les lacs, leur végétation typique, leur climat, la vie animale et le niveau de civilisation des peuples indigènes. À l’échelle de la contrée et de la province, il réexamine les traits physiques et puis se focalise sur la structure politique, la population, le commerce et le genre de vie des peuples.

L’énorme ambition de bien des géographies universelles leur confère une certaine et inévitable superficialité. Le Précis de Malte-Brun ne fait pas exception et Malte-Brun doit fréquemment terminer une section ou une discussion par un « mais ceci nous amènerait trop loin. Nous nous limiterons à quelques traits »65. Malgré cela et à bien des points de vue, le travail de Malte-Brun est exceptionnel dans le contexte de la géographie française. Alors que Mentelle se contentait de mentionner les ouvrages majeurs utilisés pour certaines parties de sa géographie, Malte-Brun cite religieusement les travaux et les idées qu’il utilise. Ses sources incluent des ouvrages français, mais aussi anglais, allemands et danois, et des publications classiques. Il comprend clairement les mécanismes internes de bien des aspects de la géographie qu’il cherche à explorer, y compris les procédés qu’implique la cartographie. Sa couverture de la littérature sur la science naturelle est large et riche, et il a un sens aigu des questions-clés qui sont posées dans ces domaines. Il met en œuvre une approche critique et profondément pensée dans la recherche qu’il prend en considération. Il censure correctement Philippe Buache et ses successeurs pour avoir construit de vains systèmes et s’y être ensuite accrochés face à l’évidence du contraire. Ses descriptions sont vivantes et écrites d’une manière agréable, et certaines de ses caractérisations de gouvernement ou de peuples montrent une prescience frappante. Cela représente un effort considérable demandant une énergie et une érudition soutenues. Mais est-ce une géographie universelle réussie ? Délimite-t-elle le territoire particulier de la géographie ? Fait-elle échapper la géographie à ses critiques, ou lance-t-elle l’effort pour y parvenir ? Et finalement, quel est son impact à long terme sur la discipline ?

La tradition à laquelle Malte-Brun s’identifie est étroitement liée à la géographie de Strabon, et comme Strabon, elle est quelque peu hostile à la tradition cartographique en géographie. Malte-Brun commence par attaquer l’antiquité supposée de la tradition cartographique, la dégageant de la tradition descriptive et suggérant qu’une vision systématique et totalisante est nécessaire à la géographie universelle.

« Les Égyptiens pouvaient tracer des méridiens ; la crue régulière du Nil pouvait avoir rendu nécessaire l’art du lever des plans topographiques. Mais cette application de la géométrie ne présuppose pas d’idées géographiques chez un peuple qui avait en horreur la mer et la navigation. Et la carte supposée de Sesostris est aussi problématique que les voyages attribués à ce héros… Nous devons admettre qu’il n’y a pas de système géographique qui mérite l’attention avant celui de Moïse »66.

La distance que Malte-Brun cherche à mettre entre la géographie et la cartographie est certainement due au sentiment qui prévaut selon lequel la cartographie à grande échelle est devenue une technologie plus voisine de l’art des levers que de la science. Ironiquement, comme nous le verrons, ce qu’il a retenu de la cartographie est un reste d’une méthodologie déjà reconnue comme démodée par la plupart des cartographes à formation mathématique. Plus important encore, Malte-Brun n’a pas de conception alternative qui lui permette de maîtriser la dimension historique du domaine, ou de répondre aux défis posés par les développements récents des sciences de la nature et des sciences sociales. Sa conception de la géographie est, à l’inverse, plutôt vague, basée sur un attachement à l’affiliation existant depuis longtemps du domaine à l’histoire et aux humanités, et hostile aux fondations mêmes de la science moderne et de la science sociale.

Malte-Brun mentionne fréquemment le globe dans son Précis. C’est pourtant pour lui un jouet éducationnel ou un gadget plus qu’un instrument d’une réelle valeur scientifique et conceptuelle67. La cartographie qui a dominé le passé de la géographie mérite certainement d’être mentionnée, mais elle est absente du sens que Malte-Brun a de l’histoire la plus récente de la géographie. En conséquence, et bien qu’il reconnaisse le rôle important joué par les cartes dans l’histoire de la géographie, il bannit substantiellement les trois derniers Cassini de cette histoire68. Malte-Brun ne nie pas ouvertement que les fabricants de carte puissent être des géographes, mais il se réfère fréquemment aux cartographes (qui ont toujours été connus comme « géographes ») en les qualifiant de « géographes-dessinateurs » ou simplement de « dessinateurs ». En dépit du fait qu’il ait placé la géographie mathématique (ou cartographie) en tête de sa discussion, dans le volume 2, La Théorie générale de la géographie, il ne voit pas la cartographie à grande échelle comme une partie importante du futur de la discipline. Selon lui, il n’y a simplement rien d’intéressant que le géographe ait à faire avec la cartographie ou dans ce domaine.

« L’élégance et l’exactitude que l’on a tant louées dans les cartes des Cassini ont été atteintes par les Russes, les Danois, les Espagnols ; mais en faisant de grands pas, les ingénieurs français surpassent tous les jours les Cassini et laissent peu d’espoir à ceux, qui, à leur tour, voudraient les surpasser »69.

Il reconnaît que les autres sciences cherchent de plus en plus à cartographier les phénomènes qui les intéressent sous la forme de cartes thématiques. Il ne voit toutefois pas, en cela, une opportunité pour la géographie ou d’une manière quelconque pour la conceptualisation géographique du monde ou de problèmes particuliers.

« … finalement, il n’y a que peu d’objets qu’ils n’aient essayé de réduire à des relations de localité sous la forme de cartes. Mais la composition de ces formes de tables ne peut être soumise à des règles constantes autres que celles résultant de sciences étrangères à la géographie »70.

Dans cette perspective, il n’y a rien de particulièrement géographique dans une carte thématique. Pour Malte-Brun, le globe ne constitue pas une image unificatrice et la cartographie ne se trouve pas au cœur de la définition de la géographie.

Il y a quelque chose d’important dans la cartographie pour le futur de la géographie, mais cela n’est ni mathématique, ni graphique. Ce que Malte-Brun emprunte à la cartographie, et qu’il respecte, c’est une méthodologie que la cartographie à grande échelle elle-même commence à rejeter au début du XIXe siècle, et dont il use massivement dans sa géographie universelle. On pourrait dire que c’est l’idée centrale de la géographie universelle de Malte-Brun. C’est la comparaison critique de sources multiples pour arriver à une peinture exacte du monde. Pour Malte-Brun, et aussi longtemps que le géographe retient cette approche, toute science et toute connaissance peuvent servir de matière première à la géographie sans mener à une confusion entre ces sciences et la géographie elle-même. La comparaison critique de morceaux et pièces d’information liés à la terre (et tirés de n’importe quel domaine), et compilés pour une description attractive de la terre, constitue la méthode géographique71. C’est la méthode qui sépare la géographie des sciences et confirme son attachement à l’histoire, puisque l’histoire recourt largement à la même méthode pour reconstruire et produire des descriptions attractives du passé72. Cela explique en partie une des particularités de l’histoire de la géographie de Malte-Brun : sa glorification de d’Anville, le géographe de la comparaison critique par excellence. Il trace une ligne avant d’Anville et qualifie toutes les cartes antérieures d’inexactes et sans valeur à cause de la révolution dans la précision des longitudes – dit-il – apportée par ce savant. Il loue la précision toponymique de d’Anville et la qualifie, de manière inexacte, de singulière. D’Anville constitue pour Malte-Brun une pierre d’angle critique de la discipline, puisque selon ses vues, c’est la comparaison des sources qui transforme un « dessinateur » ou un « copiste » en géographe. En fait, le Précis de Malte-Brun peut être vu comme la forme textuelle de la géographie de d’Anville. C’est dans cette optique que l’unique reproche que Malte-Brun adresse à l’Anville a grand sens :

« Quelle merveille ce serait si la plus saine faculté critique et une vaste érudition avaient été combinées au talent littéraire, qui seul peut passionner les gens pour une science ! »73

Si d’Anville a exprimé sa synthèse géographique sous forme littéraire plutôt que cartographique, Malte-Brun est sûr que son travail aurait valu support et affection pour la géographie.

La théorie rejetée

Comme nous le verrons, les talents littéraires de Malte-Brun et sa large base de connaissances revitalisent le genre, mais son approche de la théorie marginalise celui-ci et, dans la mesure où cette attitude est généralisée, elle marginalise aussi l’entreprise géographique dans le contexte de la science du XIXe siècle qui est de plus en plus théorique. Malte-Brun est convaincu de la valeur intellectuelle de la géographie physique mais il est profondément troublé par les prétentions et les conclusions de la théorie spéculative, spécialement dans le domaine des sciences physiques et naturelles. Sa première objection à une telle théorie est religieuse et est focalisée sur la terreur à laquelle la théorie spéculative expose l’esprit humain74. Malte-Brun est préparé à admettre que les faits individuels doivent être précédés et organisés par des principes généraux et considère qu’une combinaison de tels principes est l’équivalent d’une théorie. Il rejette néanmoins catégoriquement la théorie explicative dans les domaines de l’homme, des plantes et des animaux, et, dans les domaines physiques, il se prononce pour « l’approche purement descriptive », « la seule méthode réellement scientifique et instructive »75. À la différence des sciences naturelles, la géographie qui est centrée sur le monde naturel ou à laquelle Malte-Brun se réfère comme géographie physique, ne peut s’engager dans la classification ou dans d’autres méthodes subtiles et rigoureuses parce que « montagnes, vallées, eaux, climats, régions physiques apparaissent aux yeux d’un sincère ami de la vérité comme très complexes, très irréguliers et plus aisés à décrire qu’à définir »76. En opposition avec la théorie, que Malte-Brun considère comme infondée, « les principes généraux » sont composés d’une combinaison de faits77. Alors que la botanique peut ainsi se fonder sur la classification des plantes et sur leur description individuelle détaillée, le rôle de la géographie est de combiner la description des plantes avec celle des formes de terrain et du climat. Cela produira les principes généraux propres à la géographie botanique. La nature précise de ces principes n’est pas claire : Malte-Brun s’arrête avant d’identifier les régions botaniques. Il a à la place le sentiment qu’il est plus sûr de subordonner la description botanique à la structure politico-régionale conventionnelle de son Précis78. Il est clair qu’il ne se sent confortable qu’avec un degré très limité de généralisation à partir des faits individuels. Ceci reflète en partie son sentiment de la jeunesse du domaine de la géographie, puisque ce type de travail ne pourra qu’être « le travail des siècles et des nations »79.

Le rôle des « principes généraux en géographie » est moins clair dans la discussion par Malte-Brun de ce qui sera considéré plus tard comme la géographie humaine : les langues, les religions, les formes d’organisation de la société (famille, société civile, société politique [par exemple, monarchie, démocratie]). Il prévient le lecteur que dans le cas du monde humain, « ces principes qui, fondés dans la nature de notre être, ne varient pas avec la capricieuse volonté humaine, sont peu nombreux »80. En matière humaine il y a peu de sens à chercher des règles ou des structures. Les généralisations dans lesquelles il s’engage le mènent rapidement à un raisonnement circulaire. C’est en effet la société morale (par laquelle il signifie la religion) qui « détermine la circonscription des États et Empires que la géographie politique est en charge de décrire »81. Mais « l’état moral » d’une nation « est le résultat de toutes les relations politiques et sociales [forces militaires, classes, religion, population, richesses…] que nous venons juste de montrer »82. Au total, les remarques générales de Malte-Brun sur la société et son évolution sont si peu nombreuses et si peu connectées entre elles qu’elles ne vont jamais au-delà de quelques pensées et observations.

Le terme « principes généraux » est absent de la discussion de Malte-Brun sur la géographie physique, mais le message est identique, sinon plus catégoriquement exprimé. Pour Malte-Brun, la géographie physique est centrée sur des phénomènes caractérisés par leur régularité et leur généralité83. Des phénomènes avec des causes multiples et complexes, comme les arcs-en-ciel, les mirages et autres manifestations atmosphériques sont, par leur imprévisibilité même, non géographiques84. La régularité et la généralité ne peuvent être déterminées que par l’observation et la description. Ce qui ne peut être observé est au-delà de la science. Cela n’a donc aucun sens de parler de la nature du monde souterrain et de spéculer sur l’existence des cavernes :

« L’inconnu, banni du domaine des sciences, relève aujourd’hui exclusivement de celui du romancier »85.

Malte–Brun cherche plus que tout à distinguer et à protéger les phénomènes physiques des théories que la géologie suscite alors : les théories sur l’origine et l’évolution de la terre.

« Rien n’arrête le vol de la curiosité humaine. En nous offrant mille difficultés insolubles, la terre, les eaux et les airs nous ont en vain rappelé l’impuissance de notre esprit. Nous ne pouvons connaître qu’imparfaitement ce qui existe autour de nous, et nous osons chercher pourquoi tout a commencé à exister ! (…) quelle témérité ! Dans le cours de notre travail, nous avons vu que la géographie physique ne peut pas nous aider à lier des faits qui se produisent fréquemment ensemble et de tirer des conclusions générales à partir d’eux. On est même parfois forcé de présenter des faits de manière hypothétique parce que les observateurs ont offert leurs commentaires sous cette forme. Mais la géographie physique n’adopte ou n’affirme rien qui n’ait été prouvé par l’expérience. Les systèmes géologiques, au contraire, ont comme but avoué l’explication du cours de révolutions inconnues à partir de monuments qui sont souvent équivoques. Ils se permettent de suppléer au silence des faits par des analogies et ainsi, d’hypothèse en hypothèse, ils décomposent ce vaste corps comme s’il s’agissait d’une pièce de métal qu’un chimiste peut avoir forgé dans son creuset. Nous prouverons que cette soi-disant science, la géologie spéculative, ne promet aucun résultat à partir du moment où elle s’écarte du sentier de la géographie physique »86.

C’est le propos de la géologie d’expliquer l’inconnu et l’invisible par l’analogie et l’hypothèse, en bref, par la théorie, que Malte-Brun rejette de manière régulière et sans équivoque.

Malte-Brun comme nouveau modèle

Quelles que soient ses fautes, la géographie universelle de Malte-Brun constitue certainement un livre important et influent au sein de la géographie. Il devient en fait le point d’origine et le modèle des géographies universelles suivantes. Écrivant en 1830, l’éditeur de la maison de publication Jules Renouard contribue à faire du Précis de Malte-Brun un modèle.

« Les traités de géographie abondent en France : après Mentelle et Pinkerton, chacun fameux en son temps, est venu Malte-Brun87 ; et aujourd’hui, après Malte-Brun et en grande partie à l’aide des documents très variés réunis dans le Précis, une foule d’auteurs offrent au public des géographies, sous tous les formats et sous les titres les plus séduisants, qui proclament qu’ils sont nouveaux… Pouvons-nous répéter la plainte universelle selon laquelle celui qui réunit tous ces travaux dans sa bibliothèque manque encore d’une géographie »88.

Les géographes universitaires utilisent le Précis de la géographie universelle de Malte-Brun pour distinguer leurs travaux des nombreuses descriptions populaires du monde publiées chaque année89. En particulier et durant quelque temps, la structure de base employée par Malte-Brun est suivie : un long volume introductif intitulé « principes généraux », suivi par une description hiérarchique détaillée du monde intitulée « partie descriptive ». Une histoire de la géographie produite approximativement cinquante ans après la mort de Malte-Brun lui emprunte encore massivement90 et, apparaît-il, attribue une nouvelle géographie descriptive, une nouvelle école de géographie savante, à celui-ci et à Carl Ritter91. Ce sont les admirateurs et les successeurs de Conrad Malte-Brun à la fois à la Société de Géographie et aux Annales des voyages – en particulier Jean-Baptiste Marcellin baron de Bory de Saint-Vincent (qui devint un de ses admirateurs plus tard dans sa vie), Jean-Jacques-Nicolas Huot, Philippe François de la Renaudière, Adrien Balbi, Théophile Lavallée, Vivien de Saint-Martin et le fils de Conrad Malte-Brun, Victor – qui garantissent la réédition du Précis de la géographie universelle de Malte-Brun jusque dans les dernières décennies du XIXe siècle.

Il n’est pas facile de mesurer de quel respect le Précis de la géographie universelle de Malte-Brun jouit en dehors du cercle des géographes. Qu’est-ce que la dissociation opérée par Malte-Brun entre la géographie universelle – et en fait, la géographie – et la création de connaissances, l’explication, la recherche de la cause et la quête incertaine de sens implique-t-elle au sujet de la place des géographes parmi les sciences ? Dans une ère d’exploration internationale intense et de haut niveau où s’affirme le caractère exaltant de ce qui a été depuis connu comme « la science de la découverte », quelle place une géographie a-t-elle le bonheur d’occuper92 ? Le rejet de la théorie par Malte-Brun donne à la géographie le rôle d’entrepôt public d’information sur la terre, ou de servante et de gentille introduction aux sciences plus systématiques. Il laisse aussi à la géographie une tâche – celle de cataloguer tout ce qui est connu sur la terre – qui est, comme le suppose justement Malte-Brun, en fait trop vaste. En addition, à qui, précisément, ce résumé servirait-il ? Avec des dictionnaires et des encyclopédies généraux ou thématiques apparaissant à un rythme et sous des volumes spectaculairement croissants, et avec des journaux spécialisés remplaçant à un rythme rapide l’échange de lettres érudites comme moyen de communication entre les savants, quel chercheur ou scientifique consulterait-il une synthèse éloignée une fois ou deux fois de ses sources d’information sur la terre et ses habitants et composée par un non-spécialiste93 ? En dépit de sa rigueur, de son érudition et de son essai d’attirer une audience plus éduquée, il n’est pas facile de savoir si le travail de Malte-Brun jouissait d’une reconnaissance académique ou intellectuelle au-delà de la communauté des géographes. Les commentaires d’une paire de critiques anonymes, qui sont peut-être exceptionnellement durs et partisans, nous donnent quand même une idée de l’interprétation contemporaine de l’œuvre de Malte-Brun :

« C’est une compilation dans toute la force du terme. De toute manière, il y a tant de livres consacrés à cette étude qu’au milieu de la masse, et ayant déjà publié une géographie en seize volumes, M. Malte brun (sic) ne peut que transporter les matières d’un lieu à l’autre avec à peine de rares modifications à ce que ce type de travail demande »94.

Aussi rude que soit ce jugement, le Précis de géographie universelle est en fait une compilation dont la principale qualité réside dans la nature et le nombre de faits collectés et la qualité de l’écriture.

Une géographie universelle

riche de théorie était-elle possible ?

Si nous pouvons admettre que le Précis de la géographie universelle de Malte-Brun est plus concerné par cataloguer que par aborder les grands problèmes intellectuels de son temps, nous sommes laissés face à plusieurs questions : la mollesse intellectuelle de son Précis est-elle un trait inhérent au genre ? Reflète-t-elle plutôt les limitations du savant ? Ou est-elle en fait le produit de l’interaction du chercheur, du genre et du contexte intellectuel ? Ce sont de grandes questions, auxquelles, en fin de compte, il n’est peut-être pas possible de répondre. Cependant, si nous parvenons à identifier des géographies universelles qui jouèrent un rôle intellectuellement plus vital et à isoler et à contextualiser les sources de leur originalité et de leur puissance, il sera alors possible de répondre à au moins une partie de la question.

La Science de la géographie du Père Jean François (1652) et le Cosmos d’Alexandre de Humboldt (1849) furent tous deux intellectuellement engagés et ont beaucoup influé sur les recherches de leur temps. François décrit son travail comme une géographie, et il a la portée d’une géographie universelle. Le Cosmos de Humboldt va bien au-delà des conceptions relativement étroites de la géographie de son époque pour embrasser toutes les connaissances humaines. Humboldt ne décrit d’ailleurs pas le Cosmos comme une géographie : il considère la géographie comme une entreprise préoccupée d’énumération95. Il lie l’étude du cosmos avec celle de la géographie physique. Parlant de l’énorme portée du Cosmos, du sidéral au terrestre et prenant en compte leurs relations empiriques, Humboldt commente :

« L’idée jusqu’ici indéfinie d’une géographie physique a donc, par un projet étendu et peut-être trop hardiment imaginé, été comprise comme celle d’une description physique de l’univers, embrassant toutes les choses créées dans les régions de l’espace et de la terre »96.

Les historiens de la géographie ont longtemps traité le Cosmos comme un travail de géographie et, particulièrement, comme un manifeste géographique97. Il y a à cela deux grandes raisons. Cyniquement, la quête par la discipline de « Grands Prédécesseurs » encourage l’intégration non critique du génie de Humboldt. On peut le soutenir aussi : il est impossible d’ignorer Humboldt parce que dans son Cosmos, il se saisit d’un problème qui n’a pas encore été entièrement résolu par les géographes aujourd’hui, mais qui a empoisonné la géographie du début du XIXe siècle : comment marier les nouvelles orientations prises par la science théorique et empirique avec l’approche holistique de la terre ? Ce n’est pas impliquer une équivalence entre l’unité recherchée par Humboldt et celle assumée par les fabricants de géographies universelles. La quête d’unité de Humboldt est probablement inspirée par son association aux philosophes allemands de la nature, au milieu desquels il a étudié, qu’il a lus et avec lesquels il a correspondu et noué des liens98.

Bien que dans le cas de Humboldt, cette dimension soit tempérée par un engagement profond dans la science empirique, cette quête de l’unité de la nature, incluant les mondes organique, inorganique et social, intellectuel et perceptuel, est en contradiction avec l’esprit mécanique et classificateur de la science des Lumières. Humboldt partage le sentiment exprimé par les Romantiques et les philosophes de la nature selon lequel quelque chose s’est perdu dans une approche purement mécanique du monde. Il y a une place pour une métaphysique de la nature, à travers une physique de la nature99. Les géographes universels ici discutés, à l’exception partielle de Malte-Brun, supposaient simplement une unité au cosmos exprimée dans son ordre. Ils ne cherchaient ni à élucider cet ordre à travers l’observation ou l’expérimentation, ou à travers une recherche empirique de quelque forme que ce soit, ni à le problématiser. Ils supposaient que l’ordre qu’ils imposaient dans leurs travaux reflèterait l’ordre du cosmos, ou qu’au moins, qu’il serait utile. Au fur et à mesure que le XIXe siècle avance, les géographes ont de plus en plus de difficulté à imposer ordre, structure et cohérence aux différents règnes qui sont historiquement tombés dans leur compétence. Le fait qu’en France tout au moins100, les géographes ne se tournent pas vers Humboldt pour trouver inspiration dans ce domaine suggère une différence fondamentale de perspectives entre le Humboldt scientifique et métaphysique et les géographes énumératifs et descriptifs qui, à travers tout le XIXe siècle, semblent soucieux de classification comme modèle de recherche scientifique. Confondre Humboldt avec ces géographes, c’est ne pas discerner des traditions intellectuelles radicalement différentes. Le problème de Humboldt est cependant similaire à celui auquel est confrontée la géographie française lorsqu’elle passe de la science classique à la science moderne. Le Cosmos de Humboldt aussi bien que La Science de la géographie du Père François, malgré leurs différences considérables aussi bien dans la forme et le contenu, constituent des essais pour concevoir le cosmos comme un tout intégré, et les deux auteurs voient cette entreprise comme fondamentalement liée à la géographie dans le cas de François et à la géographie physique dans celui de Humboldt.

La science de la géographie du Père Jean François

Jean François (1582-1668) est un chercheur et professeur de philosophie et mathématiques du collège Jésuite de La Flèche. C’est un chercheur important en géographie, même s’il est aujourd’hui largement oublié. Dans le cours de sa carrière, il écrit un traité sur la géographie, un livre sur la pratique de la cartographie, un travail d’hydrographie et un traité sur la sphère. C’est peut-être parce qu’il a enseigné à René Descartes qu’il est le mieux connu101. L’argument ici n’est pas que la géographie de François est moderne ou en quelque manière correcte, mais qu’elle est intellectuellement vivante et cohérente. Sa cosmographie est ptolémaïque plutôt que copernicienne. Sa pensée est en partie téléologique, en ceci qu’il croit fondamentalement que les phénomènes reflètent la volonté et la nature de Dieu et que l’on peut ainsi considérer qu’ils ont une raison d’exister. Dans cette perspective, les chaînes de montagne ont été formées pour séparer les royaumes, pour fonctionner comme asiles pour les peuples menacés par de puissants ennemis, pour former des réservoirs d’eau sous la forme de neige, et pour arrêter les nuages, « les vapeurs et autres fumées que les vents transportent avec eux en les rendant plus épais jusqu’à ce qu’ils se transforment en pluie »102. Il comprend cependant ce que beaucoup de penseurs du XIXe siècle ne pouvaient pas assimiler : qu’il est important de ne pas mélanger les types d’explication. C’est-à-dire que lorsqu’on parle de Dieu, on peut penser en termes de miracles, mais que dire qu’un événement naturel est un miracle n’est pas l’expliquer. C’est ainsi qu’en ce qui concerne la nature potentiellement miraculeuse de la variété et de la distribution des êtres sur la terre, il commente : « Mais il n’est pas raisonnable de mettre des miracles parmi les effets qui peuvent être expliqués par des moyens naturels »103.

Un regard rapide suggère une stratégie très étrangère – et certainement pas moderne – à la base du livre. Il commence comme un traité philosophique, examinant les premiers principes, la nature de la cause et le sens du lieu, et s’étend alors par une énumération relativement évidente par elle-même de traits physiques et de caractéristiques nationales ou régionales. Entre les deux, il est facile pour un lecteur moderne de perdre le fil de ce travail. La stratégie de l’auteur est cependant directe et son souci du lecteur s’étend facilement à travers les siècles pour l’assurer, lui ou elle, qu’il y a en fait un fil central et un fort argument. Dans son livre, François entreprend cinq tâches principales :

- Une explication de la nature de la géographie et de la manière dont elle doit être approchée.

- Une discussion de ce qu’il est nécessaire de connaître pour étudier la géographie.

- Une suggestion de ce qu’il peut être profitable d’apprendre de la cosmographie et de la géométrie.

- Une exploration du sens et de l’importance du lieu dans les quatre divisions qui, considère-t-il, forment la « géographie traditionnelle » : le domaine conceptuel, ou les concepts et leur expression cartographique ; le domaine naturel ; le domaine civil ou humain ; et le domaine solaire ou céleste.

- Finalement, une description de la manière dont ces quatre divisions peuvent être peintes.

La partie la plus difficile et la plus importante du travail est la première, l’explication de la nature de la géographie. La seconde partie reflète ce qui peut être vu comme une des caractéristiques qui définissent les géographies universelles : un souci d’enseigner la géographie et de la rendre largement accessible. La troisième partie discute des propriétés de la sphère et de quelques principes géométriques importants pour l’étude de la terre en tant que globe. La quatrième partie est ce que François considère comme « la géographie traditionnelle », ou la description des différentes parties de la terre, à laquelle il apporte de la vie à travers une remise en cause de la nature de la géographie104. La cinquième partie explique comment décrire cartographiquement les divisions de la terre et y ajoute une série de problèmes cartographiques et leur solution. Ces parties ne correspondent pas nécessairement aux chapitres et aux différentes sections. Elles émergent plutôt à la lecture de l’ouvrage.

Bien que cette description offre un sens général de la forme de la discussion de François, elle ne rend pas sensible et n’explique pas la cohérence et la vitalité de sa géographie, aussi bien aujourd’hui que pour ses contemporains. C’est parce que la cohérence et la vitalité sont dérivées non pas de la structure du texte, mais de quatre idées dont François considère qu’elles sont évidentes par elles-mêmes, et qui sont présentes dans tout le livre. La première est la vue selon laquelle la géographie est une contemplation du globe et concerne donc la représentation du lieu dans toute sa variété divine, naturelle et humaine. La seconde est un fort sentiment de la connectivité – et de l’importance de cette connectivité – entre les différentes parties de la géographie en dépit de la considérable diversité présente à la surface de la terre. La troisième est une conception de la géographie comme une science concernée par l’explication, la raison, la cause et l’incertitude – ou la quête de compréhension. La quatrième est la compréhension de la place de la géographie parmi les autres sciences, qui fait que ce que la géographie emprunte ou donne peut être clairement évalué. La forme particulière de ces idées ne peut avoir été possible qu’à l’époque de François. On peut soutenir qu’elles, ou quelque chose de très voisin, détiennent, ou détient, la clef de la cohérence de toute conception universalisante de la géographie.

François commence et finit son livre à la fois par la contemplation du globe de son dérivé, la carte. Il l’ouvre en disant au lecteur qu’il a commencé ce travail parce que « quelqu’un qui commandait » lui avait demandé de lui fabriquer un « globe terrestre artificiel et un traité sur ses propriétés » :

« Afin de lui obéir et de lui plaire, je pensais seulement faire un petit livre de géographie. Mais la fécondité du sujet m’a amené insensiblement à composer une ample Cosmographie dans laquelle je déduis les raisons et le noble effet de l’art Divin et de l’habileté et l’exactitude des plus importantes pratiques du talent artistique humain »105.