Réfléchir à la représentation de l’espace dans la perspective des genres littéraires, comme nous venons de le faire au chapitre précédent, est une manière de relier la géographie dans le texte (lieux, trame spatiale, paysages) à la géographie qui pour ainsi dire l’entoure. L’approche générique permet de formuler une série de questions concernant les contraintes inhérentes à la création d’un texte littéraire ainsi que leurs implications pour sa réception : les conventions génériques sont en quelque sorte actives à chaque extrémité du processus littéraire, de l’écriture à la lecture. C’est ce que résume très bien la formule utilisée par Todorov pour définir le genre : un « modèle d’écriture » auquel l’auteur « se réfère (même si c’est pour le transgresser) » et un « horizon d’attente », c’est-à-dire un « ensemble de règles préexistantes qui oriente » la « compréhension » du lecteur et permet sa « réception appréciative » (Todorov, 1972, p. 195). Une lecture de la spatialité littéraire qui est sensible aux conventions génériques n’en constitue pas moins une forme d’invitation à « sortir » de l’apparente « clôture » du texte, et à reconnaitre l’instabilité relative de son sens. Elle représente aussi une invitation à penser la socialité du processus littéraire, ou l’ensemble des relations qu’il fait intervenir, lesquelles ne sont pas sans spatialité non plus. Bien qu’il soit certainement utile, d’un point de vue textuel, d’appréhender ces conventions comme autant de règles « institutionnalisées » plus ou moins invisibles, et les lecteurs comme autant d’entités « idéales » plus ou moins abstraites, les travaux contemporains cherchent en effet à conceptualiser ces relations en termes de processus sociaux et spatiaux, en tant que pratiques incarnées aux seins de relations sociales concrètes. Un certain nombre de géographes s’attaquent désormais à ce type de problématiques en développant des modèles d’analyse de plus en plus étoffés qui cherchent à penser en termes géographiques la spatialité du processus littéraire, de la création à la réception. Chemin faisant, ils mettent en lumière de façon plus explicite l’intérêt de « sortir » du texte pour mieux le comprendre.

Ces efforts pour penser la géographie du texte en la mettant en rapport avec un ensemble de considérations qui lui sont « extérieures » ne sont pas les premiers. Mais ceux dont il sera question dans ce chapitre font intervenir une série de relations interdisciplinaires qui, elles, sont plus nouvelles. Les travaux qui se penchaient sur la valeur documentaire de la littérature sortaient du texte pour vérifier si les lieux décrits correspondaient plus ou moins bien aux lieux réels, hors texte. Certains géographes humanistes pouvaient aussi sortir du texte, en fouillant la biographie de l’auteur par exemple, pour valider l’interprétation du sens des lieux consignés dans l’œuvre ou confirmer que celle-ci est le fruit d’une expérience concrète. Les analyses radicales sortaient pour leur part du texte en trouvant plutôt dans le contexte, c’est-à-dire les conditions socio-historiques de production, la clé de l’interprétation de la charge idéologique de son discours. Tout en accordant à la textualité une attention plus marquée, les travaux issus de la « nouvelle » géographie culturelle, comme ceux qui s’inscrivent dans la mouvance postcoloniale, sortaient du texte à leur façon en faisant intervenir toutes sortes de médiations pour reconstituer la « position stratégique » de l’auteur par exemple, et ainsi mettre en lumière la constellation de rapports de pouvoir complexes qui doit informer l’interprétation que l’on peut en faire.

Dans un mouvement d’éloignement progressif par rapport aux frontières du texte lui-même, ou de son apparente clôture, je propose dans un premier temps d’approfondir la question de la réception dans la perspective des genres littéraires. Le premier exemple porte sur l’étude du lecteur implicite individuel, sorte de lecteur idéal généré par le texte lui-même, dont la prise en compte nous informe sur les modalités de lecture pour ainsi dire suggérées par les dispositifs discursifs du genre. L’exemple suivant porte plutôt sur un horizon d’attente collectif, reconstitué sur la base d’une série de comptes-rendus critiques publiés dans les journaux. Dans un deuxième temps, les dimensions géographiques de la réception seront envisagées, non pas en fonction des conventions génériques, mais plutôt en relation avec les effets bien concrets de la réception littéraire, soit directement sur la vie d’un auteur ou sur la trajectoire commerciale d’une œuvre. Cela me conduira, dans un troisième temps, à examiner les propositions plus contemporaines de considérer tant les conditions géographiques de la production ou de la création du texte littéraire que celles de sa réception dans un cadre conceptuel plus large : le « texte comme événement ». Enfin, pour conclure cet examen de la géographie autour du texte, je passerai de l’autre côté de celui-ci et évoquerai rapidement une série de travaux qui se penchent sur la fortune du texte littéraire, telle qu’elle se matérialise en des lieux précis, contribue à leur mise en valeur par la patrimonialisation ou encore le tourisme littéraire.

Genre littéraire, spatialité et réception

En critique littéraire, l’évolution des théories de la lecture depuis bientôt cinquante ans accordent au lecteur une part grandissante de liberté par rapport au texte, Le plaisir de texte de Roland Barthes (1973) pouvant d’ailleurs servir de révélateur de cette tendance. Parmi les théories de la réception, il existe au moins deux grandes familles d’approches. Une première approche est plutôt centrée sur le lecteur individuel et cherche à élucider la façon dont le texte tend à produire une forme de lecteur idéal pour sa propre interprétation – « lecteur implicite » pour Wolgang Iser (1978) ou « lector in fabula » pour Umberto Eco (1985). Elle se penche sur les modalités par l’entremise desquelles le texte sollicite l’intervention active du lecteur pour produire ou actualiser son sens en lui procurant une série de consignes pour le faire. Mais, comme le rappelle Compagnon, ce « lecteur implicite est une construction textuelle, perçue comme une contrainte par le lecteur réel ; il correspond au rôle assigné au lecteur réel par les instructions du texte ». En d’autres mots, le texte lui-même propose au lecteur réel un « modèle » qui définit un « point de vue » lui permettant « de rassembler le sens du texte ». En bout de ligne, le lecteur est conçu à la fois « comme une structure textuelle (le lecteur implicite) et comme un acte structuré (la lecture réelle) » (Compagnon, 1998, p. 178). Cela est effectif tant sur le plan du contenu (ce que Iser nomme le « répertoire ») que celui de la forme (qui concerne davantage les « stratégies textuelles »). Toute lecture se déploie à la rencontre ou à l’intersection de deux répertoires, celui fourni par le texte et celui avec lequel le lecteur réel (son bagage de normes sociales et culturelles) aborde le texte.

L’autre approche, davantage sociologique, dérive de l’herméneutique et vise à reconstituer les horizons d’attente successifs (et collectifs) en fonction desquels une œuvre est accueillie (Jauss, 1978). Ces horizons d’attente sont conceptualisés en termes de connaissance de la poétique, des conventions littéraires et génériques, des œuvres issues du même contexte historico-littéraire, opposition faits-fiction, langue littéraire et langue quotidienne, etc. Selon Hans Robert Jauss, « la confrontation entre l’horizon proposé par un texte et l’horizon d’attente du lecteur détermine la valeur esthétique de l’œuvre », et distinque ce qui est « œuvre d’art » ou « littérature de consommation » (van Gorp et al., 2005, p. 405). Ainsi l’œuvre littéraire est-elle un objet dynamique et contingent. Elle

« n’est pas un objet existant en soi et qui présenterait en tout temps à tout observateur la même apparence ; un monument qui révélerait à l’observateur passif son essence intemporelle. Elle est bien plutôt faite, comme une partition, pour éveiller à chaque lecture une résonnance nouvelle qui arrache le texte à la matérialité des mots et actualise son existence » (Jauss, 1978, p. 51).

Ce qu’il importe de retenir pour la suite, c’est que l’horizon d’attente de Jauss correspond assez bien à l’idée de répertoire chez Iser, cet « ensemble des conventions qui constituent la compétence d’un lecteur (ou d’une classe de lecteurs) à un moment donné, le système de normes définissant une génération historique » (Compagnon, 1998, p. 184).

Genre et lecteur implicite individuel

Le genre littéraire est une porte d’entrée presque « naturelle » pour illustrer la pertinence de la problématique de la réception. Il résume en effet tout un ensemble de présuppositions en fonction desquelles un lecteur aborde un texte donné. Il propose en tout cas un « modèle de lecture ». Pour Compagnon, sa pertinence théorique : « C’est de fonctionner comme un schéma de réception, une compétence du lecteur, confirmée et/ ou contestée par tout texte nouveau dans un contexte dynamique » (Compagnon, 1998, p. 185). J’ai examiné au chapitre précédent trois genres différents, le polar, la nouvelle et le récit autobiographique. Dans chacun des cas, le rôle du lecteur et les modalités de sa « collaboration » sont un peu différents. Cela a des implications pour le type de spatialité qu’on y retrouve et les compétences géographiques qui sont sollicitées pour l’interpréter.

Les particularités de la spatialité du polar ont été explorées à l’aide du concept de chronotope. Le chronotope de l’enquête, typique du genre, installe le lecteur dans le territoire familier du polar. Tout centré qu’il est sur la figure de l’enquêteur, il fait en sorte que le lecteur partage avec lui l’incomplétude de la connaissance du crime. S’il tend à instrumentaliser l’espace urbain et à le rendre un peu générique, il contribue aussi à donner l’impression que le texte, témoignage d’un inspecteur-narrateur chevronné, lèvera le voile sur une zone d’ombre de la ville. Le chronotope historique, dans l’exemple que nous avons vu, transforme la ville en objet d’affection tant pour l’enquêteur que pour le lecteur. La nouvelle, notamment en raison de sa brièveté, est pour sa part un genre peu bavard en matière de descriptions topologiques. Les lieux y sont souvent nommés sans être décrits, ce qui laisse peu d’emprise à l’analyse. Thématisant trois types de lieux comme autant de trappes existentielles (la maison, les lieux de travail et l’espace de la rue) qui coordonnent l’action de processus qui emprisonnent les personnages dans des circonstances paralysantes, les nouvelles de Charles Bukowski attirent l’attention sur une forme de spatialité relevant plutôt de la chôra que du topos. La « difficile mimésis » de l’espace dans la nouvelle (Lahaie, 2003) commande ainsi un autre régime de lecture. Elle sollicite différemment l’imaginaire géographique du lecteur dans le processus d’interprétation. En tant que genre, enfin, l’autobiographie incite le lecteur à réfléchir au « rapport entre l’outil de communication et l’objet à communiquer » (Miraux, 2009, p. 16). Elle ne peut être définie par ses seules dimensions textuelles. Il nous faut tenir compte du « pacte autobiographique » (Lejeune, 1996) qui caractérise la relation entre l’auteur et le lecteur. En tant que récit qui retrace la courbe du destin d’un sujet qui s’écrit en un lieu, ou une série de lieux, l’autobiographie constitue aussi une invitation pour le lecteur géographe de penser aussi aux rapports mutuellement constitutifs du récit, du sujet et du lieu dans le temps. Tout au moins, le pacte de sincérité qui est conclu par l’auteur avec le lecteur, incite ce dernier à tenir pour pertinente toute description des lieux comme pouvant avoir participé à l’élaboration de la subjectivité de l’auteur.

Dans l’examen de ces trois genres, la considération du rôle actif du lecteur s’appuie pour l’essentiel sur une conception relativement abstraite d’un lecteur individuel idéal. Le lecteur dont il a été question n’est pas un être en chair et en os, pourvu d’une histoire ou d’une culture particulière, c’est plutôt le lecteur dont le texte lui-même brosse le portrait de façon implicite. J’ai aussi évoqué, très rapidement au chapitre 2, que le roman Les Versets sataniques de Rushdie faisait intervenir une forme de « géographie du lectorat » qui conditionne des interprétations différentes du texte en fonction de l’origine culturelle des lecteurs. Selon que les lecteurs comprennent l’arabe ou non, connaissent l’Islam ou non, certains mots apparaitront comme de simples signifiants « exotiques » ou, au contraire, constitueront des allusions ironiques lourdes de sens. En un sens, et pour prendre les termes de la théorie de la réception, selon que la connaissance de l’arabe et de l’Islam fasse partie ou non du « répertoire » du lecteur, l’interprétation qui sera faite du roman de Rushdie ne sera pas la même. Or, bien que faisant intervenir des considérations culturelles, il s’agit encore de deux « lecteurs » implicites un peu abstraits.

Genre et horizon d’attente collectif : la réception critique du Neveu d’Amérique

« Au centre de ce livre, composé comme une suite de récits autobiographiques, se trouvent les multiples voyages à travers lesquels Luis Sepúlveda retrace une vie d’errances, de rêves et d’engagements. Enfant, il a fait une promesse à son grand-père, vieil anarchiste lui aussi exilé : retourner en Andalousie, à Marseille, à Martos, petit village d’où ce dernier partit pour l’Amérique » (Préface, Le neveu d’Amérique, Sepúlveda, 1996).

Intéressés par ce type de question, Le Bel et Tavares soutiennent que la représentation de l’Amérique du Sud que l’on retrouve dans Le neveu d’Amérique de l’écrivain chilien Luis Sepúlveda (1949-2020) – publié en espagnol sous le titre Patagonia Express en 1994 – est le résultat d’une certaine tension entre les conventions génériques du récit de voyage et le mode du réalisme magique communément associé à la littérature sud-américaine. Selon eux, le récit de voyage tend à inscrire la narration dans un univers réaliste alors que le réalisme magique contribue à la création d’une « géographie imaginaire qui considère l’Amérique du Sud comme un espace où le magique et l’extraordinaire font partie de la réalité quotidienne » (Le Bel et Tavares, 2008, p. 491.) En étudiant le discours de la critique journalistique sur ce roman, ils constatent que cette tension plutôt intratextuelle survit au texte pour être en partie reproduite du côté de la réception. Ils cherchent ainsi à donner un contenu empirique plus concret à l’idée de réception en analysant le résultat de lectures effectives par des lecteurs « réels ». Ils répondent ainsi à l’appel de Sharp (2000), longtemps ignoré par la géographie littéraire, de se consacrer à l’analyse géographique de la réception des textes littéraires.

Les auteurs commencent par dessiner les contours du genre « récit de voyage », genre multiforme s’il en est un, mais qui répond tout de même à un certain nombre de règles de composition qui pèsent comme autant de prescriptions sur l’horizon d’attente des lecteurs et qui les prédisposent, en d’autres mots, à aborder le texte d’un certain œil. Il convient d’abord de rappeler qu’il s’agit d’une narration à la première personne dans laquelle le « narrateur raconte dans une forme autobiographique le voyage qu’il a entrepris ». Cela implique que le récit soit réaliste et donc lu comme tel : « l’auteur prétend raconter un voyage véritable alors que le lecteur tient la chose pour acquise ». Cela relève du type de « pacte autobiographique » auquel nous avons fait référence plus tôt. Le Bel et Tavares insistent pour dire que la vérité du témoignage dans le récit de voyage n’a toutefois rien de certain. Ils déclinent ces incertitudes en quatre points :

- 1) l’auteur est libre de raconter les événements comme bon lui semble, les choisir comme il l’entend et modifier « les faits sans en informer le lecteur » ;

- 2) rien ne l’empêche d’insérer des éléments fictifs à la séquence de ses péripéties ;

- 3) comme tout texte, le récit de voyage n’est pas une simple « recréation mimétique de la réalité » mais une pratique signifiante qui « construit » autant qu’elle « reflète » la réalité qu’elle représente ;

- 4) ce genre, plus que d’autres, est caractérisé par l’opposition qu’il opère entre l’ici (de l’énonciation) et le lointain.

Ils montreront par exemple que dans ce récit « la représentation de l’Amérique du Sud en tant qu’espace magique s’accomplit entre autres en fonction de la limite que trace Sepúlveda entre les origines sud-américaines et la lointaine Europe » (Le Bel et Tavares, 2008, p. 493).

Le lecteur n’a évidemment pas la possibilité de vérifier la vérité factuelle de tous les événements, rencontres, personnages ou encore celle des caractéristiques des lieux évoqués. Mais il est invité par le genre et, d’ailleurs par la préface (citée en exergue), à tenir pour véridique ce collage de « récits autobiographiques » qui regroupe des « expériences vécues ». Or, Le Bel et Tavares ont noté de nombreux éléments qui participent du réalisme magique et qui font donc glisser la représentation dans un univers où le merveilleux et la réalité cohabitent sans disjonction apparente et ce, à un point tel que le merveilleux semble véritablement faire partie du quotidien même le plus ordinaire. La quatrième de couverture du livre en fournit d’ailleurs un avant-goût : « Avec ces récits, Luis Sepúlveda nous fait partager, au fil de multiples péripéties, une vie d’errances, de rêves et d’engagements, où à la beauté du réel s’allie une imagination foisonnante » (Sepúlveda, 1996). La représentation des deux années passées par l’auteur dans les prisons de Pinochet, sur lesquelles s’ouvre le roman, procède par l’accumulation de détails plus ou moins vraisemblables et illustre une première façon d’opérer ce mélange de réalité et de fiction :

« Le lecteur le moindrement informé aura sans doute en tête les horreurs perpétrées par la dictature militaire du Chili (ou puisera dans d’autres exemples historiques) et s’attendra à un récit troublant de ce séjour. D’une certaine manière, il sera servi puisque Sepúlveda raconte des épisodes d’enfermement dans des cubes exigus et humides, ainsi que des séances de torture. Cependant, un défi est lancé à l’horizon d’attente du lecteur par la description qu’on lui fait de la vie quotidienne dans la prison. D’ex-professeurs d’université détenus forment une faculté et offrent des cours de physique quantique, de keynésianisme, de philosophie, de russe et même de haute cuisine. Malgré le rationnement, un poulet circule librement sur les lieux et devient la mascotte des prisonniers. On l’appellera Dulcinée d’après le nom de la maîtresse de Don Quichotte. Un officier, dont l’homosexualité non assumée fait l’objet de moqueries, s’entiche de Sepúlveda et le fait auditeur et critique de poèmes plagiés. Prises individuellement, ces anecdotes n’ont rien de remarquable. Mais regroupées, elles forment un ensemble qui se tient en équilibre sur le fil du vraisemblable en générant une description de la prison politique de Temuco, la plus célèbre du Chili, qui ne s’harmonise pas avec les représentations usuelles d’un lieu où l’on procède à de sérieuses violations des droits humains » (Le Bel et Tavares, 2008, p. 495-6).

Or le réalisme magique s’installe aussi par l’entremise de références intertextuelles. À l’instar de « plus d’un million de Chiliens » qui durent laisser « derrière eux leur long pays maigre et malade », les « uns contraints à l’exil, les autres fuyant la peur et la misère », l’auteur quitte son pays après sa libération et amorce un périple pour tenter lui aussi sa « chance au nord » (Sepúlveda, 1996, p. 51). Il fera halte, en Équateur, à l’estancia La Conquistada, « un lieu magnifique, une extraordinaire oasis de verdure en plein désert » rempli de personnages aux couleurs et aux destins qui rappellent les romans de Garcia Marquez, la référence étant même explicite :

« Sepúlveda y fera la connaissance d’une vieille veuve qui brutalise ses domestiques, d’Aparicia, sa fille décrite comme ressemblant à une peinture baroque surdimensionnée qui sent le lait, et bien sûr, de Don Pedro, sénile à la diète qui se complaît dans d’interminables joutes de dominos et auquel tous donnent ‟le grade garciamarquézien de colonel” (Sepúlveda, 1996 : 66). Cette référence intertextuelle fort éloquente invite le lecteur à imaginer le colonel et les membres de l’hacienda comme les personnages fabuleux qui peuplent les récits de Gabriel Garcia Marquez, reconnu comme une grande figure du réalisme magique. Un tel lien établi, tout le récit et ses personnages prennent une saveur onirique : on apprend que la véritable raison derrière l’embauche de Sepúlveda était le projet de lui faire épouser Aparicia afin de perpétuer la lignée familiale » (Le Bel et Tavares, 2008, p. 494).

Le même type de procédé contribue, d’un chapitre à l’autre, à installer chez le lecteur pareille forme d’hésitation entre le réalisme qui est généralement associé au récit de voyage et le caractère onirique ou un peu merveilleux qui caractérise les descriptions des personnages et des lieux. Sepúlveda s’amuse d’ailleurs avec le lecteur en insistant parfois sur la véracité des anecdotes rapportées, parfois en insistant pour dire que l’absurdité apparente du récit est plutôt à mettre sur le compte de l’absurdité du monde : « En Équateur tout est tellement absurde que plus personne ne s’étonne de rien » (Sepúlveda, 1996, p. 74). L’imagination de l’auteur n’y serait donc pour rien, ce sont les lieux qui ont quelque chose de magique. Selon Le Bel et Tavares, cela permet à l’auteur de rassurer le lecteur sur son « engagement » à transmettre la « vérité ».

« Même si le magique n’est jamais entièrement matérialisé dans son récit, du moins pas au point de transgresser la frontière du possible, une série d’éléments narratifs – les gens rencontrés, l’imaginaire mobilisé, les références intertextuelles et le traitement temporel – génèrent une impression de magique pouvant survenir à tout moment » (Le Bel et Tavares, 2008, p. 497).

« Quelqu’un me tapota à l’épaule. — Réveillez-vous, nous sommes à Martos » (Sepúlveda, 1996, p. 157). Ainsi s’amorce le dernier chapitre de ce long périple, effectué « en compagnie de personnages hors du commun comme le sont tous ceux qui apparaissent ici avec leur nom », qui a conduit le narrateur du Chili à Martos en Andalousie. Or l’éveil qui l’accueille à son point d’arrivée en Europe marque aussi la fin du rapport un peu onirique aux lieux qui caractérisait son itinéraire sud-américain, le magique s’arrêtant, pour ainsi dire, aux portes de l’Europe.

Le type de lecteur auquel l’analyse qui précède fait référence est un lecteur idéal un peu abstrait. C’est le lecteur prévu par le texte, en tout cas celui qu’il est possible d’imaginer en fonction de ses modalités discursives internes. Le Bel et Tavares ont cherché à mettre en lumière comment des lecteurs empiriques « réels », incarnés ici par des critiques littéraires s’exprimant dans les grands quotidiens, ont effectivement retenu cette tension entre le réalisme présumé du récit de voyage et le mode du réalisme magique qui le déporte en partie, en tout cas lorsqu’il s’agit de représenter l’espace sud-américain. Ils ont passé en revue toutes les critiques des grands périodiques d’expression française au sujet du Neveu d’Amérique. Relativement faible en nombre (13), cette population de comptes rendus critiques du livre ne saurait bien évidemment se prêter à une analyse de contenu formelle (avec statistiques ou pourcentages). Elle ouvre tout de même des perspectives prometteuses.

Les critiques, comme on pouvait s’y attendre, font d’abord et avant tout une lecture autobiographique et réaliste du livre. Ils reprennent les points saillants de la biographie de Sepúlveda, lesquels tendent à confirmer qu’il est un témoin fiable qui connait bien l’Amérique du Sud et ses mœurs politiques. Ainsi Clavel écrit-il dans les pages de L’Express :

« Ex-guérillero reconverti dans le combat écologique, Luis Sepúlveda est un Sinbad latino qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète, des prisons de Pinochet aux forêts équatoriales, d’Allende à Greenpeace, de la Terre de Feu à Hambourg et aux Asturies » (Clavel, 2001, cité par Le Bel et Tavares, 2008, p. 501).

Présenter l’auteur comme un « Sinbad latino » constitue déjà une petite invitation à camper son récit pourtant réaliste dans un univers un peu merveilleux. Dans la même veine, les critiques évoquent aussi ses personnages colorés aux accents garciamarquéziens qui contribuent à la création de cet univers. Poulin évoque pour sa part dans les pages du Droit :

« Envers ses personnages, l’auteur démontre respect, admiration et une tendresse généreuse, presque maternelle, notamment envers les laissés-pour-compte, comme les putains du bordel de l’Ali Kan ou la vieille fille désespérée du domaine de La Conquistada » (Poulin, 1996, citée par Le Bel et Tavares, 2008, p. 502).

Sensible à cette tension, la critique reprend aussi à son compte certains passages du livre au cours desquels les « aventures faramineuses » du narrateur entremêlent fiction et réalité : « on a coupé tous les arbres. Certains avaient huit cents et mille ans. Butch Cassidy et Sundance Kid y passèrent, et préparèrent en ce lieu désolé l’attaque de plusieurs banques. Vrai, ou inventé ? » (Folch-Ribas, 1996, cité par Le Bel et Tavares, 2008, p. 502). En somme, on réactive ici l’hésitation interprétative entre vérité et fiction.

En raison de la brièveté de ses analyses, la critique journalistique offre somme toute un matériel limité pour mener à bien ce type de réflexion. Toutes les critiques ne permettent pas d’ailleurs d’étoffer les thèses des auteurs. Mais ces quelques pistes demeurent fécondes dans la mesure où elles montrent que les « forces antagoniques » du texte sont reprises par des lecteurs « empiriques ». La critique ouvre ainsi « autant de portes au lecteur qui, d’une part, abordera l’œuvre avec en mémoire la réflexion amorcée par la critique ou, d’autre part, ne la lira jamais, mais ajoutera une pierre de plus à la construction de son Amérique du Sud imaginaire » Le Bel et Tavares, 2008, p. 503.

Les dimensions géographiques de la réception des textes littéraires

Bien que le genre soit une porte d’entrée fort utile, la question de la réception des textes littéraires ne doit pas nécessairement être menée de concert avec une considération du rôle des conventions génériques. Il y a d’autres perspectives qui mettent en lumière l’intérêt de se pencher sur la réception d’un point de vue géographique. Je vais en aborder deux, parmi tant d’autres possibles, qui suggèrent quelques avenues à explorer. Le premier examine brièvement les effets concrets de la lecture d’un texte littéraire par les gens mêmes qu’il décrit lorsqu’elle est radicalement différente de celle que l’auteur avait anticipée. Il s’agit de la réception « musclée » offerte à Pierre Jourde par les gens de son village de Lussaud suite à la publication de son livre Pays Perdu. Le deuxième abordera les implications de la géographie différenciée, entre Europe et Amérique du Nord, de la réception de l’œuvre de Bukowski et suggérera quelques pistes pour en dégager la spatialité.

Pays perdu : de l’éloge paradoxal à la lecture offensée

Pierre Jourde est professeur de littérature à l’université de Grenoble III. Il est un critique littéraire à la plume incisive : son livre La littérature sans estomac, un pamphlet sans merci au sujet de nombreux « textes indigents promus au rang de chefs-d’œuvre », a par exemple reçu le prix de la critique de l’Académie française. Il est aussi romancier et son œuvre proprement littéraire reçoit également des honneurs prestigieux. On peut donc dire que la réception critique de ses écrits est à bien des égards positive. Or, un de ses livres, Pays Perdu, d’ailleurs couronné par le prix Génération en 2003, n’a pas été très bien accueilli par les lecteurs qui sont l’objet même du livre. Les habitants de Lussaud, petit village perdu du Cantal en Auvergne dont la famille de l’auteur est d’ailleurs originaire, se sont sentis terriblement blessés par les révélations du livre. Jourde y décrivait, avec une affection indéniable pour le lecteur éloigné, un pays dur où les relations humaines ont des racines plus profondes que les chênes, où sévissent l’alcoolisme et le suicide, où la bouse de vache est omniprésente, un pays grevé de secrets et de non-dits qui ne devraient pas être, justement, étalés au grand jour par un des leurs, aussi professeur et écrivain soit-il. Certains de ces secrets, d’ailleurs, n’étaient pas connus de tous, ce que Jourde lui-même ignorait (Jourde, 2013). Il avait pourtant pris soin de ne dédier le livre qu’aux habitants de L. et de modifier les noms des lieux et des personnes et parfois même leurs liens de parenté. Une partie des habitants se sont tout de même reconnus dans ses pages. De retour à son village, certains l’ont pris à partie, lui et sa famille, et les ont insultés et agressés à coups de pierres. L’affaire a défrayé les manchettes en 2005 et le procès des agresseurs s’est soldé par des amendes et des peines d’emprisonnement avec sursis deux ans plus tard.

Jourde est revenu sur toute cette histoire dans un deuxième livre, La première pierre, publié en 2013 et lui aussi couronné par un prix (Grand prix Jean-Giono). Il relate en se tutoyant lui-même ces événements pénibles de 2005 et tente, un peu comme pour lui-même, d’en démêler les causes et les malentendus. La quatrième de couverture résume bien les tenants et aboutissants de l’histoire :

« Pierre Jourde y décrivait la rudesse de la vie dans ce hameau lointain dont il est originaire, mais aussi une fraternité archaïque, solide, relations humaines à la fois brutales et profondes, tout cela raconté à l’occasion de la mort d’un enfant. Célébration du village aimé, le livre a été reçu par certains comme une offense. […] Il offre aussi une magnifique démonstration des puissances de la littérature, en même temps qu’un récit vibrant d’émotion et d’admiration pour ces contrées et ces gens qui vivent dans un temps différent de celui des villes ».

Le livre, sa réception et ses retombées judiciaires n’ont pas seulement attiré l’attention des journalistes. Un autre écrivain du village y a mis du sien avec un livre au titre presqu’identique Pays éperdu (Jannin, 2012) qui sera préfacé par nul autre que Jourde qui avait lui-même consacré un autre livre, La présence, au petit hameau de Lussaud en 2010. Dans sa préface il écrivait ceci :

« deux écrivains pour vingt habitants, soit dix pour cent de la population. Trois livres parlant de ces vingt habitants, évoquant ce petit coin de terre avec ses toponymes locaux, ses lieux-dits, ses maisons, ses secrets de l’espace et du temps. Cela fait de ce village l’endroit le plus littéraire du globe, loin devant Paris, New York ou Londres » (Jourde, dans Jannin 2012, p. 8).

Avec son livre publié l’année suivante, La première pierre, cela en fait quatre, voire cinq si l’on compte aussi un ouvrage plus général consacré à l’Auvergne (Jourde et Kalinski, 2012). « Cela fait beaucoup de littérature » comme l’écrit Le Bel, pour un si petit village (Le Bel, 2016, p. 215). Pas moins de trois textes d’analyse critique, un en géographie (Le Bel, 2016) les deux autres en lettres s’ajoutent au tableau (Cabot, 2017 ; 2018). Avec les comptes-rendus de ces livres dans les quotidiens français (sans parler de la couverture médiatique de l’affaire), cela fait aussi beaucoup de « critique » pour un hameau comme Lussaud.

L’exemple de Jourde montre de façon un peu extrême à quel point l’auteur n’est pas le porte-garant du sens d’un texte ou de l’interprétation que l’on peut en faire. Pour Jérôme Cabot, à qui j’emprunte le titre de cette section, il y avait, pour quelques-uns tout au moins, quelque chose d’irrecevable dans ce roman de Jourde. Cela est notamment lié à une première tension entre ce que l’on pourrait appeler tradition orale et littérature, entre ce qui peut se dire mais ne pas s’écrire :

« Il y a, à l’origine de Pays perdu, une imprégnation de la transmission orale et une tentation ethnographique de la revivifier, la conserver et la transmettre. Même si Jourde se montre très nuancé sur son écoute du bavardage de sa vieille tante généalogiste, entre dévotion et distraction, Pays perdu restitue la tradition orale, consigne la mémoire, les veillées, les blagues, les racontars, l’identité collectivement construite de chacun, tout individu étant un ‟agrégat de récits plus ou moins pittoresques” (Jourde, 2013, p. 129). Jourde, par conséquent, embrasse tout, dit tout, sans jugement, avec empathie. Mais ce faisant, il rapporte ce qui se raconte mais ne s’écrit pas : les faillites et les combines, le vin rouge dans les biberons, une réputation sulfureuse, une hérédité alcoolique, une handicapée mentale obèse » (Cabot, 2018, p. 139).

Il existe une deuxième tension, corollaire de la première, qui réside dans la difficile réconciliation du regard intime de l’initié et du regard éloigné (de type un peu ethnographique justement). La géographie humaniste a insisté sur la polarité « insider/outsider » de la représentation littéraire (Porteous, 1985). Avec l’exemple de Jourde, cette polarité même est mise à mal, car il est à la fois l’un et l’autre : il n’y a pas dans Pays Perdu, une opposition entre un « je », sujet de la représentation et un « eux » qui en serait l’objet. Il articule un « nous », insiste Cabot, qui montre un auteur lui « aussi concerné par les travaux, les beuveries, le purin dont il fut même baptisé en tombant dans la fosse ». Ainsi, Jourde revendique-t-il son statut d’insider. Il pratique une « écriture endogène », forme de « vision autochtone de l’espace par opposition à une exogène du voyageur, porteuse d’exotisme » pour reprendre la terminologie de Westphal (Cabot, 2018, p. 141). Or, on l’aura bien compris, ce n’est pas ainsi que les principaux intéressés ont vu les choses : « Tu n’es pas ici chez toi ici ! » (Jourde, 2013, p. 51). L’écriture de Jourde n’est donc ni proprement endogène, ni proprement exogène. Sa position est plus ambiguë.

« Le regard porté sur ce pays vient à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. L’auteur, quoique originaire du village, est aussi un homme de la ville, un universitaire et un écrivain qui sait manier les mots. Toute représentation littéraire de l’autre est déjà, en soi, une violence, une prise de possession. Cette violence est décuplée lorsque, comme c’est le cas dans Pays perdu, celui qui est représenté n’a pas une grande habitude de la chose littéraire, et peut se sentir, de surcroît, socialement dominé. Il n’y a guère de remède à cela. Même la familiarité que j’ai pu avoir avec la plupart des habitants de ce village, depuis ma petite enfance, n’a pas pu empêcher, avec la parution du livre, que ressorte de manière explosive la vieille méfiance du rural envers le citadin. Néanmoins, le livre n’est pas seulement celui d’un observateur extérieur, au regard ethnologique. Ma famille et moi-même y sommes des personnages, et nous n’y sommes pas mieux ni plus mal traités que les autres » (Jourde, cité par Cabot, 2018, p. 141-2).

La position de Jourde est à la fois pétrie d’un vécu local et nourrie d’un ensemble de références littéraires et culturelles exogènes qui le mettent un peu en porte-à-faux par rapport au milieu dont il parle. Sa famille a ses racines à Lussaud, il est né et a grandi en région parisienne, y a étudié avant de devenir professeur. Cela fait en sorte que quelque chose ne passe pas complètement, ni à Paris, ni à Lussaud. Son écriture serait donc proprement « allogène », poursuit Cabot. Jourde est de son propre aveu, « intellectuel chez les paysans, paysan chez les intellectuels, en exil de soi-même ». Et enfin, une troisième tension, sur laquelle insiste aussi Le Bel (2016), vient du fait que Jourde est non seulement un intellectuel mais aussi un propriétaire et un citadin : « Pays perdu pâtit d’être non seulement un livre, mais de surcroît – triple domination – l’œuvre d’un propriétaire terrien (un ‟patron”), d’un citadin, et d’un intellectuel » (Cabot, 2018, p. 142). Rarement les enjeux politiques et culturels de la représentation littéraire n’auront-ils été vécus aussi concrètement, aussi personnellement, par l’auteur et certains de ses lecteurs.

Géographie du succès : This is what killed Dylan Thomas

« As a writer I consider myself in the best of both worlds : famous elsewhere and working here » (Bukowski, interviewé en 1988, dans Bukowski, 2003, p. 232)1.

L’œuvre de Bukowski, dont il a été question dans les chapitres précédent, a été accueillie en fonction d’horizons d’attente géographiquement et socialement connotés. À l’échelle mondiale, par exemple, la réception de ses livres et la géographie de ses ventes furent longtemps caractérisées par une nette polarisation Europe-Amérique. Alors qu’il était un écrivain-culte relativement « local » et « underground » aux États-Unis au cours des années 1970, il avait déjà un véritable statut de « rock star » en Allemagne, grâce à la vente de centaines de milliers d’exemplaires de ses livres, chiffres qui atteindront les quelques millions à la fin des années 1980 (Freyermuth, 2000). La tournée du poète rebelle et iconoclaste a attiré des foules considérables en Allemagne en 1978. En France, son passage « remarqué » la même année à la célèbre émission littéraire Apostrophes animée par Bernard Pivot, dont il fut d’ailleurs expulsé, complètement ivre, après s’être montré particulièrement grossier avec certains invités, a non seulement confirmé ce statut de rock star un peu « punk », mais aussi gonflé ses ventes sur le marché français (Sounes, 1998 ; Pivot, 2001).

« You know, the sixty-four-year-old Los Angeles-based laureate of American lowlife […] typically sells only around five thousand copies in the US. In France, more than a hundred thousand copies of the Boho’s short and tall stories have left the shelves. In West Germany, the latter-day sinner is carried by eight major publishers, and has sold a staggering 2.2 million copies, more than any American and almost any German novelist alive » (Pico Iyer, 1990, cité par Freyermuth, 2000, p. 64)2.

Cette polarité géographique du succès de Bukowski a été presque totale jusque vers la fin des années 1980 et perdure à bien des égards encore à ce jour. Son plus grand succès de librairie aux États-Unis au tournant du millénaire était Post Office avec un tirage de 75 000 copies, alors qu’en Europe à pareille époque, il en avait vendu près d’un demi-million d’exemplaires (Freyermuth, 2000). Bukowski aurait pu opter pour un éditeur newyorkais plus prestigieux, doté de meilleurs moyens de diffusion et d’un réseau de distribution nettement plus efficace. Il a pourtant choisi de demeurer fidèle à son éditeur du premier jour, John Martin de Black Sparrow Press, jusqu’à sa mort en 1994. Même après avoir frayé avec le monde du cinéma et acquis une certaine célébrité aux États-Unis, notamment après la sortie du film Barfly de Barbet Schroeder en 1987, lequel était basé sur un scénario de Bukowski et mettait en vedette Faye Dunaway et Mickey Rourke, il a su résister à la force gravitationnelle des grands éditeurs de la côte Est (Murphet, 2001). Cet apparent sacrifice financier lui a en revanche permis de continuer à écrire romans, nouvelles ou poèmes en fonction de ses humeurs et prérogatives, à son rythme et à l’abri de pressions quotidiennes de la célébrité. Cela lui a longtemps procuré une forme d’anonymat lui permettant de circuler librement à Los Angeles ou d’aller à l’hippodrome sans être sans cesse importuné. Il a d’ailleurs abondamment thématisé, dans ses nouvelles comme dans de nombreux poèmes, sa crainte de perdre pied avec l’adulation qui vient avec le succès, de tomber dans le « piège » et ainsi devenir superficiel et doucereux « fake and soft ». « Voilà ce qui a tué Dylan Thomas » comme il le suggère dans le titre d’une nouvelle publiée au moment où s’amorçait encore bien timidement son ascension dans le monde littéraire californien :

« But the traps, Chinaski, watch the traps. You fought long and hard to put the word down the way you wanted. Don’t let a little adulation and a movie camera pull you out of position » (This is what killed Dylan Thomas, dans Bukowski, 1973, p. 130)3.

Son succès européen, comme on a pu le lire en exergue, lui a valu des droits d’auteur conséquents et une vie domestique relativement confortable et paisible lui permettant d’écrire loin du tumulte. Par un curieux retour des choses un peu ironique, sa notoriété relative aux États-Unis, consacrée par le cinéma et rendu concrète par l’achat d’une jolie maison dans la banlieue de San Pedro et d’une voiture allemande de luxe, sera proportionnelle à la dévaluation de sa « cote » en Allemagne. Freyermuth résume ainsi un article paru en 1985 dans le grand magazine hebdomadaire allemand Stern :

« ‟A loser wins” in ‟stern” magazine, was illustrated with photos that showed the poet of low life with status symbols of the once despised high life : mowing the lawn in the spacious garden of his San Pedro home; wearing a necktie and a jacket and standing in front of his BMW. When his German fans saw these pictures, the old man was definitely ‟out” » (Freyermuth, 2000, p. 73)4.

Ce qui peut être présenté aux États-Unis comme une victoire sur le destin, une incarnation de la mobilité sociale ascendante conforme à la promesse du rêve américain, est perçu par le lectorat allemand qui avait vu en lui un héros des bas-fonds comme une forme de trahison petite‑bourgeoise.

Sur un plan très différent mais néanmoins concomitant, la réception « critique » de l’œuvre de Bukowski dessine des horizons d’attente qui tendent à la confiner spatialement. Elle fut ou bien boudée par la critique universitaire ou étiquetée comme une littérature de bas-fonds (pour ne pas dire de bas-étage), d’un auteur provenant des bas-fonds, écrivant à leur sujet dans une langue qui leur correspond, pour des lecteurs de bas-fonds (ou fascinés par eux). À cela s’ajoutent des titres de livre ou de nouvelles délibérément vulgaires ou provocateurs, des thématiques récurrentes gravitant autour du sexe, de l’alcool, de la violence, du monde du travail abrutissant et routinier ou de la banalité de la « folie ordinaire » et, enfin, un style simple, sans ornementation très proche de la langue parlée. Bukowski s’est par ailleurs toujours montré critique et cynique par rapport au snobisme apparent des universitaires. Kirsh note par exemple qu’il ne figure pas dans les anthologies de poésie bien qu’il soit un des poètes américains les plus lus et vendus (« Nowhere to be found in the canonizing Norton anthology, however, is the man who occupies the most shelf space of any American poet : Charles Bukowski ») (Kirsh, 2005, non paginé). En dépit d’un rare succès commercial, surtout pour un poète contemporain, il n’atteint pas le seuil de respectabilité canonique (ou « mainstream »), du moins telle que la définissent des autorités comme l’anthologie Norton. C’est sans doute ce qui fait son attrait pour une bonne partie de son lectorat qui souvent se flatte d’ailleurs de bouder la littérature dite du « canon ».

Dans Les littératures de l’exiguïté, Paré (1992) suggère que le processus de marginalisation, que subissent les œuvres produites par des auteurs issus de cultures minoritaires au sein de l’institution littéraire, a une logique spatiale. Les « grandes » littératures nationales (française, anglaise, allemande, etc.) peuvent prétendre à un statut « universel » par l’entremise de mécanismes de « déspatialisation » qui déprennent les œuvres de leur contexte territorial immédiat au profit d’une inscription dans la « grande » histoire littéraire. Les œuvres produites en milieu culturel minoritaire (franco-ontarien, malgache, antillais, etc.) sont au contraire sans cesse confinées dans leur particularité géographique, ce qui tend à les spatialiser à outrance au détriment d’une inscription dans l’histoire littéraire universelle. Ces réflexions me suggèrent que l’œuvre de Bukowski ait pu faire l’objet d’un processus de marginalisation comparable. Bien que faisant partie de la grande littérature nationale américaine, son œuvre serait tout de même demeurée marginale en raison d’une sur-spatialisation qui l’associe aux bas-fonds qu’elle décrit souvent et dont elle provient à plusieurs égards. La critique journalistique, pour sa part, n’y est sans doute pas pour rien. Qu’elle soit positive ou négative, elle n’a de cesse de répéter cette origine socio-géographique en multipliant, comme autant de labels indécollables, les variations sur le même thème :

« Charles Bukowski had the critics as his natural enemies. The labels they gave him matched now and then the brutality and inconsistency of his own work. The officially appointed ‟outsider of the year” and ‟chronicler of the underground was tagged as a ‟liquor-laced laureate of the gutter” and ‟sloppy Narcissus, ‟sex-and booze maniac”, ‟master of rut”, and ‟lazy bum with intellectual flair”. He was miscalled ‟fossil counterpart to the ‛couldn’t-care-less’ generation”, ‟elder statesman of down-and-drunken debauchery”, and ‟poet laureate of sleaze.” More benevolent experts proclaimed Bukowski a ‟Mayakovki of the Pacific” and ‟a proletarian American artist with well-developed survival instincts”. They revered him as ‟the patron saint of punk” and as the ‟patron saint of drinking writers or writing drinkers.” They venerated him as the ‟bard of the barroom and the brothel” » (Freyermuth, 2000, p. 22-3)5.

En effet, malgré sa grande popularité (Bukowski a vendu des millions de livres qui ont été traduits dans de nombreuses langues), il n’a reçu qu’une attention très timide et tardive par la critique universitaire. La timidité de cet accueil est à comprendre dans le contexte d’une pareille forme de marginalisation par l’institution littéraire universitaire, marginalisation dont les sources sont peut-être autant géographiques qu’esthétiques.

Peut-être est-ce tout simplement que la critique universitaire préfère les perspectives plus « exogènes », pour reprendre de nouveau le vocabulaire proposé par Westphal (2007), c’est-à-dire des perspectives davantage exotiques sur les bas-fonds en les décrivant dans une langue et selon un registre qui leur procurent une distance de type ethnographique. Un point de vue plus proprement « endogène », comme celui de Bukowski, n’aurait-il pas le même intérêt pour nourrir une réflexion sur l’imaginaire littéraire des bas-fonds (Kalifa, 2013) ? Ce même vocabulaire pourrait aussi décrire autrement la désaffection relative du lectorat allemand qui, après en avoir célébré l’authenticité endogène, aurait vu dans l’adoption par Bukowski de signes de distinction des « gens de la haute » une forme de renoncement à ses racines dont il ne parlerait plus que par nostalgie ou pour tenter d’entretenir sa mythologie d’auteur des bas-fonds. Bref, à ce point tardif de sa carrière littéraire, la perspective endogène qui a si longtemps caractérisé sa trajectoire n’aurait alors plus été qu’une simple façade.

Le roman comme « événement »

« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » (Héraclite).

Quiconque a relu un roman aimé de nombreuses années après la première lecture y trouve de nouvelles raisons de l’apprécier et l’inscrit dans un nouveau jeu d’échos, pétri de lectures nombreuses et d’expériences de vie, qui mettent en lumière d’autres dimensions du livre, d’autres potentialités interprétatives. Si les mots du texte ne changent pour ainsi dire pas, chaque nouvelle lecture n’en constitue pas moins une nouvelle rencontre, un nouvel événement : on ne plonge jamais deux fois dans le même texte… Pour un même individu la réception d’un livre est frappée de contingence. Nos « façons de lire » et nos « manières d’être », selon les mots de Macé, le sont aussi (Macé, 2011). Elles le sont encore davantage si l’on tient compte de la diversité sociale et géographique des lectorats qui, selon les contextes et les époques, abordent un texte donné avec un ensemble de références culturelles et littéraires fort différentes.

Hones propose d’appréhender le texte littéraire dans un cadre spatiotemporel plus large qui rendrait compte un peu mieux, justement, de la contingence qui l’entoure. Pour ce faire, elle envisage le texte comme un « événement » qui fait intervenir une constellation complexe de processus et d’acteurs :

« The event of text can be articulated in explicitly spatial terms as ‟the coming together of the previously unrelated, a constellation of processes rather than a thing”. (…) Space as the ‟dimension in which previously unconnected narratives or historical trajectories meet up and interact” (Massey, 2005) is also, more specifically, the dimension in which writing and reading can take place » (Hones, 2008, p. 1310 et 1311)6.

Son approche tente de reconnaitre les « agentivités » inter-reliées de l’auteur, du texte et du lecteur. Ces agentivités recoupent pour ainsi dire, mais dans un cadre plus explicitement géographique, les distinctions établies par Eco entre les « intentio auctoris, intentio operis et intentio lectoris » (Eco, 1992). Eco cherchait notamment à dépasser les positions théoriques campées qui, ou bien posaient l’auteur comme porte-garant du sens, postulaient une textualité toute-puissante qui ne renvoie qu’à elle-même, ou encore célébraient un lecteur jouissant d’une autonomie interprétative presque sans limites. C’est d’ailleurs dans un esprit similaire que Compagnon établissait son bilan de la critique littéraire dans Le Démon de la théorie quelques années plus tard en dénonçant comment chacune de ces positions théoriques un peu extrêmes avait « souvent forcé la note pour réduire son adversaire au silence, au risque de s’enfermer dans des paradoxes » (Compagnon, 1998). L’approche proposée par Hones cherche à intégrer dans un même cadre théorique les processus qui informent la création d’une œuvre, les dispositifs discursifs qui travaillent le texte de l’intérieur (tout en faisant intervenir des relations à d’autres textes ou l’intertextualité) et les processus contingents qui en réactualisent le sens à chaque nouvelle lecture. Elle le fait en mobilisant la conception relationnelle de l’espace telle que développée, en géographie, par Doreen Massey (2005). Chemin faisant, elle réoriente le sens des échanges interdisciplinaires entre géographie et études littéraires. Alors que la théorie littéraire a constitué une source décisive pour la transformation de la géographie littéraire (en l’invitant notamment à concentrer le regard sur le texte et ses propres moyens de générer une géographie alternative), Hones met la théorie géographique à profit pour repenser la spatialité des textes et le processus littéraire dans son ensemble.

Hones retient trois propositions théoriques de Massey au sujet de l’espace :

- l’espace est le « produit d’interrelations » ;

- il est la « condition de la coexistence » des possibles ;

- il est « toujours en devenir » (« always in a state of becoming »).

Ces propositions théoriques permettent de repenser la géographie littéraire de trois façons corollaires :

« first, that the geography of the novel can be understood to emerge out of highly complex spatial interrelations which connect writer, text and reader ; second that multiple writings, re-writings, readings and re-readings of any one novel will always coexist in space at any one time ; and finally, that the novel itself should be understood in geographical terms not as a stable object of analysis but as a permanently unfolding and unfinished event » (Hones, 2011, p. 248-9)7.

Ainsi, chaque nouvelle lecture ou interprétation s’effectue en relation avec au moins deux « géographies » : la géographie de l’événement textuel initial et celle du contexte à l’intérieur duquel l’expérience lectrice de ce même événement est racontée ultérieurement (Hones, 2008, p. 1302). Ces « géographies » sont socialement et spatialement complexes : elles sont travaillées par les processus sociaux relatifs d’une part, à la création et la production d’un roman donné et, d’autre part, à sa dissémination et sa réception. Penser la production ou la performance littéraire en termes d’événement, met aussi l’accent sur l’idée de collaboration entre les multiples acteurs impliqués :

« Approaching the novel in this way, as a spatial event, a collaboration that is ‟never finished ; never closed,” we can understand it as a process happening at the intersection of multiple participants, including authors, editors, publishers, texts, teachers, critics, and readers » (Hones, 2014, p. 6)8.

Entre ces deux géographies, se trouve le roman lui-même, dont la géographie fictive peut être reconstituée par l’entremise d’une lecture « rapprochée », du type qui a été explicité au chapitre 3, qui se penche sur ses dimensions formelles du texte, ses stratégies narratives, sa thématique et le jeu des références intertextuelles, autant implicites qu’explicites.

L’événement textuel : Let the great world spin

Hones a ultérieurement mis son approche au banc d’essai de façon plus exhaustive dans un livre consacré au roman Let the great world spin de Colum McCann, roman qui lui a valu le National Book Award en 2009, de même que le prix du Meilleur livre de l’année du magazine Lire. Traduit en français sous le titre Et que le vaste monde poursuive sa course folle en 2013, ce roman polyphonique a pour scène le New York du début des années 1970 sur fond de guerre du Viet Nam. Il se termine en 2006, après un grand vide narratif qui symbolise, en quelque sorte, le trou béant laissé par l’effondrement des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001. L’essentiel de l’action se déroule le 7 août 1974, le jour où Philippe Petit, le célèbre funambule français, a franchi l’espace qui sépare les tours jumelles sur un câble d’acier. L’événement spectaculaire, sorte de pivot du récit, sera d’ailleurs observé par plusieurs des personnages qui peuplent le roman. Ciaran un jeune immigré irlandais vient rejoindre son frère Corrigan, un moine jésuite qui œuvre dans une maison pour personnes âgées dans le Bronx. Leurs destins s’entremêlent à ceux de Tillie et sa fille Jazzlyn, deux prostituées qui vivent dans le quartier, Adelita une infirmière qui travaille dans le même hospice que Corrigan qui tombera amoureux d’elle, et encore d’autres personnages, telle la riche Claire et son mari Salomon, le juge Soderberg qui présidera au procès du funambule, Gloria une femme noire ayant perdu trois enfants à la guerre qui assiste dans la maison de Claire dans le Upper East Side à une rencontre de parents éprouvés, Lara et Blaine, deux artistes impliqués dans un grave accident de voiture qui causera la mort de Corrigan et de Jazzlyn dont les jeunes enfants devenus orphelins seront d’ailleurs adoptés par Gloria. On retrouvera certains de ces personnages, 32 ans plus tard, dans le treizième et ultime chapitre au cours duquel on découvrira par exemple que Lara et Ciaran se sont mariés et que Jaslyn (fille de la défunte Jazzlyn) vient à New York pour rendre visite à une Claire bien amoindrie à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Autant de vies distinctes dont les trajectoires s’entremêlent au tissu de la ville. Selon les mots de McCann lui-même, le roman

« follows the intricate lives of a number of different people who live on the ground, or, rather, people who walk the ground’s tight-rope [as they] accidentally dovetail in and out of each other’s lives on this one day… It’s a collision, really, a web in this big sprawling complex web that we call New York » (McCann, interviewé en 2014, cité par Hones 2014, p. 4-5)9.

On comprend dès lors pourquoi Hones a pu être séduite par un récit qui incarne aussi bien l’idée selon laquelle, comme on l’a vu plus tôt, l’espace est la « condition de la coexistence » des possibles et une « dimension au cœur de laquelle des récits ou des trajectoires historiques jusque-là indépendantes se rencontrent et entrent en interaction ».

Son analyse du roman de McCann lui a permis d’illustrer la diversité des espaces qu’étudie la géographie littéraire et les liens qui les unissent. Elle se penche d’abord sur l’espace fictionnel généré par le roman, c’est-à-dire sa géographie particulière de New York, avec sa série de lieux, de distances, de parcours et de réseaux. Les caractéristiques de cette géographie fictive sont mises en lumière grâce à une analyse fine de la spatialité même des nombreuses voix narratives qui lui donnent chair, chaque chapitre privilégiant la perspective d’un des personnages. Elle examine ensuite, dans un chapitre intitulé « la ville intertextuelle », le répertoire à toute fin utile infini de l’espace intertextuel qui s’ouvre à la faveur des différentes citations contenues dans le livre et des échos multiples qu’elles produisent chez le lecteur. Enfin, et c’est là que réside l’originalité de son approche par rapport à celles dont il a déjà été question jusqu’ici, elle mobilise un ensemble de sources secondaires de documentation pour montrer les dimensions socio-spatiales des collaborations multiples entre auteur, éditeur (en anglais on distingue avec deux mots différents les fonctions d’editor – édition, relecture, correction et mise en page –et de publisher – impression, diffusion, distribution et marque de commerce), critique journalistique, et lecteur sans lesquelles l’événement textuel n’aurait pas lieu. Hones cite McCann lui-même selon lequel le roman « n’est véritablement complété que lorsque le lecteur a terminé de le lire » (Hones, 2014, p. 9). Elle consacre ainsi un chapitre à la « géographie de la création et de la promotion », un autre à la « géographie de la réception ».

L’étude de ces géographies « extratextuelles » ne sert pas, selon Hones, à mieux interpréter les « véritables intentions » de l’auteur ni à suggérer qu’il faille connaitre les détails de sa biographie pour procéder à une lecture sérieuse de l’œuvre. L’analyse géographique du texte peut très bien se suffire à elle-même. Cependant, les processus sociaux et spatiaux qui président à la création du roman, de même que ceux qui concourent à en faire la promotion sont aussi des considérations auxquelles la géographie littéraire peut s’intéresser. Celle-ci peut aussi réfléchir au texte en train de s’écrire, dans la contingence géographique qui le fait advenir, et au texte en train d’être lu dans la contingence géographique encore plus complexe de sa réception. Ce sont là des thèmes passionnants auxquels l’idée de texte comme « événement » fournit un cadre de réflexion cohérent.

Pour brosser le tableau de cette géographie de la création et de la promotion de Let he great world spin, qui détaille aussi les sources d’inspiration et les pratiques de travail de l’auteur, Hones a glané un ensemble d’informations publiquement accessibles. Les éditeurs contemporains s’attendent à ce que leurs auteurs à succès accordent des entrevues, donnent des conférences et maintiennent une certaine figure publique par l’entremise des médias écrits et télévisuels. Tout ce matériel constitue, en soi, une forme d’événement textuel qui accompagne le livre, informe sur sa production et participe de sa promotion10[10]. Or, ce n’est pas tellement Colum McCann, l’homme qui vit dans le Upper East Side, qui enseigne au Collège Hunter ou qui assiste à un match de baseball avec ses enfants qui intéresse Hones, ni la figure de l’auteur telle qu’elle apparait chaque fois un peu différente dans ses livres successifs. C’est l’écrivain professionnel, l’homme public qui apparait sur les plateaux de télévision et que l’on peut revoir sur le web, qui donne des entrevues, celui dont le portrait est résumé dans les communiqués de presse officiel ou les petits encarts en quatrième de couverture qui peut faire l’objet, selon elle, d’une géographie littéraire (Hones, 2014).

C’est ainsi que l’on pourra envisager l’écriture du roman de McCann comme une « pratique spatiale » qui n’est surtout pas strictement sédentaire. Hones relate comment l’auteur décrit en entrevue son propre travail de recherche documentaire (témoignages, dossiers criminels, journaux, photographies et films d’époque, etc.) et d’observation sur le « terrain » avec les policiers dans le Bronx ou en cour criminelle. La géographie de ses sources d’information et d’inspiration est, comme le roman lui-même, très localement newyorkaise et aussi mondialisée que la ville elle-même, McCann avouant par exemple avoir été interpellé par le témoignage d’un homme en Irlande au sujet de l’événement du 11 septembre.

« [McCann] is aware of the way in which New York events (the wirewalk, 9/11) occur not just in Manhattan but also around the world, and the sociospatial relationships and interactions at work in McCann’s writing processes are as diverse and widespread as are the trajectories that make up what we call in shorthand ‟9/11” » (Hones, 2014, p. 132)11[11].

L’examen de la « performance » par l’homme Colum McCann du personnage public du même nom est utile à la géographie littéraire dans la mesure où cette performance est une composante importante de l’ensemble complexe de pratiques qui concourent à faire du roman Let the great world spin un événement textuel interactif. C’est l’auteur lui-même, en tant que figure publique, qui aiguille ses lecteurs sur les éléments qui ont influé sur l’écriture de son roman. C’est lui aussi qui insiste sur la nécessaire collaboration de ses lecteurs pour « compléter » l’œuvre de fiction. Lorsque McCann évoque l’espace de son roman, rappelle Hones, il en parle comme d’un « espace où se vit une expérience, où faire preuve d’empathie », quelque chose comme une zone liminale à l’intérieur de laquelle ses lecteurs prennent part à une forme de « conversation » (Hones, 2014, p. 143‑4). C’est d’ailleurs à ces mêmes lecteurs, surtout ceux qui s’activent à titre de critiques, de commentateurs, de bloggeurs ou encore d’animateurs de groupes de lectures que Hones consacre un autre chapitre. On y suit, avec de nombreux exemples, comment les lecteurs de McCann participent, par leurs interventions diverses, à faire advenir le texte comme un événement, mais aussi aux processus par l’entremise desquels de nouveaux lecteurs sont « recrutés » et donc, plus largement, à la promotion et au marketing du livre.

C’est en prenant acte de la proposition théorique de Hones que Guimond-Marceau et Le Bel (2012) se penchent sur la spatialité du roman Muertos incomodos. Traduit en français sous le titre Les morts qui dérangent, ce polar a été rédigé à deux mains de façon partiellement clandestine par le Subcomandante Marcos (pseudonyme que se donne Rafael Sebastián Guillén Vicente) et Paco Ignacio Taibo II. L’examen de cet « évènement textuel », reconstitué en quatre étapes (rencontre des deux écrivains, lancement du livre, réception critique en France, puis aux États-Unis des traductions française et anglaise) relie l’aval et l’amont du texte de même que les caractéristiques géographiques et sociales de son contenu (culturel et idéologique) tant à l’échelle « régionale » mexicaine qu’à l’échelle globale. « Le texte comme événement est ici le cadre d’une rencontre qui anticipe sur la réception de l’œuvre. Rencontre où interviennent un projet politique et une critique sociale au moins autant que des intentions esthétiques » (Guimond-Marceau et Le Bel, 2012, p. 7).

La fabrique du texte littéraire

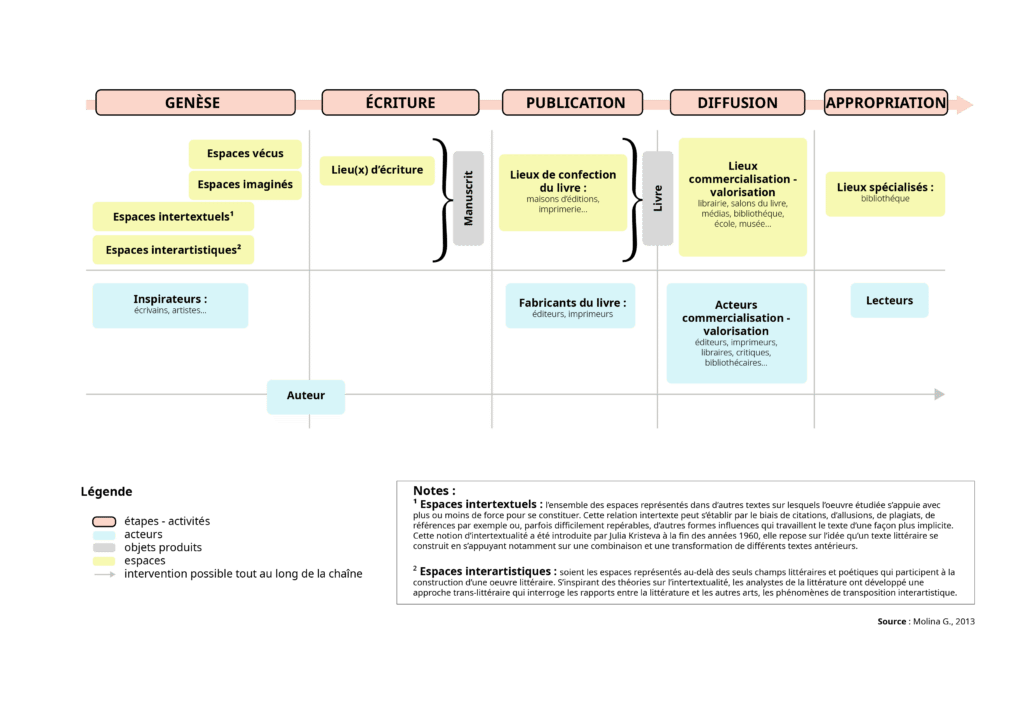

Les recherches de Géraldine Molina sur l’OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle), groupe d’écrivains auquel on associe des auteurs tels que Raymond Queneau, Italo Calvino et George Perec par exemple et qui table notamment sur l’idée que la contrainte formelle est source de créativité, participent d’un même effort pour « sortir » du texte littéraire comme une enceinte fermée à « percer » par l’analyse. Elle mobilise, pour sa part, les outils de la sociologie de la littérature et de l’art (Molina, 2014). Elle retient notamment de la sociologie de Howard Becker (2010) sur les mondes de l’art, l’idée selon laquelle l’œuvre littéraire, comme l’œuvre d’art, est une activité collective, qui résulte d’un ensemble de relations interindividuelles qui met en jeu une « chaîne de coopération » et une « division du travail » entre de nombreux intervenants. Si l’auteur est toujours important, si le texte demeure central, ils doivent tout de même être replacés dans un contexte plus large, en amont comme en aval. Pour le faire, Molina développe la notion de « fabrique du texte littéraire » qui désigne « l’ensemble des activités, acteurs, espaces et temporalités qui concourent à la construction d’une œuvre littéraire » (Molina, 2014, p. 2). Chacun des maillons de cette chaine de coopération mérite, selon elle, d’être pensé non pas uniquement en termes sociaux comme le fait la sociologie, mais aussi en termes spatiaux : tout un ensemble de considérations spatiales sont à l’œuvre de la genèse à l’appropriation (lecture individuelle et réception critique) en passant par l’écriture elle-même, la publication et la diffusion. Elle synthétise, à l’aide d’un schéma, l’ensemble de ces activités en les mettant en rapport avec les espaces qu’elles font intervenir et les lieux où elles se déploient, les acteurs qui les animent et les relations qu’ils tissent entre eux. Ce schéma pourrait d’ailleurs être reformulé, moyennant certains accommodements, dans le cadre interprétatif du texte comme événement proposé par Hones.

La littérature n’y apparait donc plus comme le fait d’un écrivain enfermé dans un bureau enfumé, à l’écart du monde, penché sur son manuscrit dans un geste de création solitaire dont il assure seul la destinée. La publication, écrit-elle

« suppose en effet une collaboration entre l’écrivain, son éditeur et implique une série d’activités : relectures extérieures, réécritures éventuelles, travail de l’imprimeur. Ce travail de métamorphose du manuscrit en texte s’opère dans différents lieux successifs : maison d’édition, imprimerie, etc. Plusieurs acteurs interviennent ensuite dans la commercialisation, la distribution, la diffusion et la valorisation du livre. Se retrouve l’éditeur bien sûr, mais aussi l’écrivain engagé dans des activités para-littéraires (lectures publiques, interviews, etc.). Entrent également en jeu d’autres protagonistes de la chaîne du livre, tels que les libraires, bibliothécaires, enseignants, médias, ou organisateurs d’événements littéraires. Leurs activités se déroulent dans des lieux traditionnellement consacrés à la diffusion et la valorisation de la littérature, et éventuellement de l’art : bibliothèques, libraires, salons du livre, musées. Des institutions telles que l’école viennent également jouer un rôle dans la constitution de la culture littéraire et la diffusion des œuvres littéraires » (Molina, 2014, p. 3).

Cette fabrique dite « traditionnelle » du texte littéraire, pourtant peu envisagée dans son ensemble par les géographes, est mise à mal par l’écrivain oulipien Jacques Jouet qui, depuis les années 1990 se livre « à des expériences littéraires spatialisées ». Celles-ci nécessitent que soient re-problématisés les liens et les rôles des différents intervenants dans la « chaine de coopération » (d’ailleurs pas toujours linéaire) car elle met en jeu, à l’instar des pratiques associées à l’art contextuel, « un rapport renouvelé à l’espace qui bouleverse le processus traditionnel de fabrication de la littérature ». Comme pour d’autres Oulipiens avant lui, la contrainte formelle est source de création (Pérec ayant par exemple écrit tout un roman sans la lettre « e », La Disparition, ou encore avec « e » comme unique voyelle Les Revenentes). Comme pour certains d’entre eux, la ville devient pour Jouet le théâtre d’une expérience d’écriture inédite. Chez lui, le « triptyque espace-temps-société » occupe une place centrale et dessine un ensemble de contraintes qui génèrent des dynamiques littéraires renouvelant profondément l’expérience de l’auteur et celle du lecteur (Molina, 2014, p. 9). Un premier exemple est fourni par ce qu’il appelle lui-même un « poème de métro » :

« Un poème de métro est un poème composé dans le métro, pendant le temps d’un parcours.

Un poème de métro compte autant de vers que votre voyage compte de stations moins un.

Le premier vers est composé dans votre tête entre les deux premières stations de votre voyage

(en comptant la station de départ).

Il est transcrit sur le papier quand la rame s’arrête à la station deux.

Le deuxième vers est composé dans votre tête entre les stations deux et trois de votre voyage.

Il est transcrit sur le papier quand la rame s’arrête à la station trois. Et ainsi de suite. » (Jouet, 2000, cité par Molina, 2014, p. 9)

Un autre exemple, qui remet la « fabrique traditionnelle » encore plus radicalement en question, pose l’espace urbain comme « lieu de co-production » de la littérature. Avec ces « poèmes portraits » par exemple, Jouet inscrit son travail dans l’espace du quotidien. L’écriture sort non seulement du bureau enfumé de l’écrivain solitaire, mais sollicite concrètement la collaboration active du lecteur, dont le statut change en cours de route : de destinataire, il devient co-créateur. En pareil contexte, comme l’écrit Molina, « écriture et lecture se rejoignent dans et par l’espace ». Elle décrit ainsi l’ensemble de l’opération :

« À la manière d’un géographe ou d’un ethnologue, il se livre à un travail d’observation des lieux et de leurs usagers et les investit pour en établir le portrait. Il prend pour cible de son travail poétique un individu ou un groupe social : les clients d’une pâtisserie, ceux d’un salon de coiffure, les élèves d’une classe de collège, des ouvriers d’usine dans le Nord‑Pas de Calais, ou encore les pensionnaires d’un hôpital psychiatrique à Cotonou. Tous se voient conviés à participer à une expérience poétique singulière : Jacques Jouet les invite à évoquer librement leurs rapports au lieu, à lui faire découvrir leur manière de l’habiter et de l’utiliser. Cette première étape d’interactions dans un lieu ordinaire va servir de base au travail d’écriture du ‟poème portrait”, sous le regard du futur lecteur qui devient ainsi à la fois le sujet de l’œuvre et son co-fabricant. Une fois l’écriture achevée, l’auteur soumet son texte au lecteur (en lui donnant à lire ou en lui lisant à voix haute) et observe sa réaction » (Molina, 2014, p. 13).

En bout de ligne, c’est l’espace de la ville lui-même qui devient « le terrain d’une expérience littéraire totale, lieu d’inspiration, il est aussi lieu de co-construction de la littérature, lieu dans lequel l’œuvre s’inscrit, lieu de sa réception par les habitants et usagers des espaces » (Molina, 2014, p. 12). Cette réflexion sur les enjeux d’une pratique de création littéraire « in situ », qui « travaille » l’espace de la ville, montre tout le mérite d’une approche qui replace, pour ainsi dire, le texte, sa production et sa réception, dans un cadre de référence social et spatial plus large et complexe.

La relative nouveauté de ces travaux plus récents est donc à comprendre comme une intégration à géométrie variable d’une géographie « de » la littérature et d’une géographie « dans » la littérature, intégration qui s’articule aussi à une réflexion sur les formes discursives qui leur donnent vie. Elle participe aussi de ce que certains identifient comme un tournant relationnel en géographie littéraire (Anderson et Saunders, 2015). Sans négliger le texte lui-même, ces travaux l’inscrivent au cœur de réseaux complexes d’acteurs en mobilisant tant la théorie de la réception, la sociologie de la littérature que les développements théoriques de la géographie humaine elle-même. Ils s’intéressent aux interconnections qui s’établissent dans le texte, à travers lui, en aval comme en amont. S’ils éclairent d’un nouveau jour comment ces interactions complexes participent de la production de géographies fictives, d’autres travaux se penchent, comme nous le verrons maintenant, sur les rapports que ces géographies fictives entretiennent avec les espaces bien « réels » qui nous entourent en contribuant à leur mise en valeur.

Littérature et production des lieux

Dans son ouvrage d’introduction à la géographie culturelle, Pauline Guignard écrivait récemment que « la littérature ne se contente pas de créer des espaces imaginaires. Par les pratiques, les usages ou les projets qu’elle génère, elle peut participer à la fabrication tangible des espaces contemporains » (Guignard, 2019, p. 162). La recherche sur les effets « tangibles » de la littérature sur les lieux, qu’ils soient initiés par « les écrivains ou des acteurs du développement territorial », est effectivement relativement récente (Fournier et Le Bel, 2018). Mais il existe tout de même toute une série de travaux, plus anciens, qui se sont penchés sur les dimensions plus concrètes, parfois difficiles à mesurer, de l’effet de la littérature sur le monde extérieur ou tout au moins sur notre façon de l’appréhender. Je vais les aborder selon un ordre croissant de « concrétude ».

Le pouvoir prédicatif de la littérature

Pour une partie de la géographie culturelle, la pertinence du recours à la littérature s’inscrit en effet dans un effort de compréhension des modalités multiples par l’entremise desquelles les lieux ou les régions acquièrent un ensemble relativement cohérent de significations. Pour tenter de répondre à la question « comment les lieux acquièrent-ils du sens ? », James Shortridge a développé le terme « place-defining novel » pour désigner un ensemble de romans qui auraient joué un rôle déterminant dans la définition de l’image des lieux dans la culture populaire américaine (Shortridge, 1991). Il prend acte des propositions de ses contemporains (Salter et Lloyd, 1977 ; Tuan, 1978 ; Pocock, 1981a ; et Simpson-Housley, 1987) à l’effet que la littérature romanesque a constitué une source majeure pour cristalliser des images assez durables et précises des régions comme le Sud ou le Midwest, particulièrement entre les années 1800 et 1950. Mais Shortridge veut aller un peu plus loin. Il cherche à fournir des arguments plus rigoureux pour étoffer cette affirmation et à développer une liste « potentielle » de romans ayant joué un tel rôle prédicatif.

Shortridge soupèse tout un ensemble de variables sur la base desquelles on pourrait établir, plus ou moins objectivement, le pouvoir prédicatif d’un roman et ainsi lui apposer le label de « place-defining novel ». Il pose d’abord des paramètres historiques. Le début du XIXe siècle marque le point de départ de sa recherche. Bien que le roman soit devenu populaire au États-Unis dès le milieu du siècle précédent, ce n’est qu’au tournant du XIXe siècle que le nombre d’auteurs américains atteint ce qui peut ressembler à une « masse critique ». Il juge ensuite qu’à partir des années 1950, le rôle de la littérature en matière de construction d’image régionale devient moins prépondérant notamment en raison de la concurrence grandissante de la culture visuelle (télévision et cinéma). Ne disposant d’aucune recette toute faite pour établir sa liste, tout effort en ce sens constitue bien sûr une forme d’évaluation de la popularité relative d’un roman. En un sens, il convient de déterminer si le livre a réussi à laisser une empreinte suffisamment forte dans la culture populaire pour être reprise dans différents contextes, comme ont pu le faire par exemple les romans de Kafka pour définir un univers bureaucratique « kafkaïen », ou celui de Hugh MacLennan, Deux solitudes (1963), qui sert bien souvent à désigner les relations difficiles entre francophones et anglophones au Canada.

« Some of the most convincing evidence for a novel’s acceptance into the cultural mainstream of the nation occurs when magazine writers, advertisers, cartoonists, and other people outside the literary world assume a general awareness of the book in their work » (Shortridge, 1991, p. 282-3)12.

En bout de ligne, Shortridge s’en remet à deux sources reconnues de l’histoire du livre aux États-Unis comme point de départ : une première liste qui repose essentiellement sur les chiffres de vente (Mott, 1947) et une autre (Hart, 1950) qui combine différentes variables (chiffres de vente, recensions critiques, emprunts dans les bibliothèques, sondages, etc.). Il a ensuite élagué plus subjectivement en fonction de sa propre appréciation du caractère régional avéré du roman puis d’un certain nombre de sources secondaires. Le tableau qui suit présente certains des titres les plus connus parmi la liste de quelques 70 romans (ou recueils de poésie) retenus par Shortridge.

Il passera ensuite en revue, région par région, les œuvres qui ont marqué de façon durable l’image des certaines régions américaines. On y verra par exemple comment l’image mythique des plantations dans le Sud et une certaine conception de la galanterie « chevaleresque » prennent racine dans la culture populaire avec les œuvres de Walter Scott au début du XIXe siècle, sont critiqués sans être véritablement subverties par la polémique abolitionniste Uncle Tom’s Cabin de Harriet Beecher Stowe au milieu du même siècle pour être enfin réanimée, après quelques relais, dans le très célèbre Gone with the Wind de Margaret Mitchell en 1936, lequel deviendra selon Pyron le « modèle standard » pour la représentation fictive du Sud : « the standard measure for a fictional South » (cité par Shortridge, 1991, p. 287). Le succès immense du film tiré du livre viendra consacrer, et pour longtemps, cet état de fait.

Qu’ils cherchent à démontrer, empiriquement ou non, le rôle effectif de diverses œuvres littéraires pour définir le sens des lieux, de nombreux travaux d’hier à aujourd’hui trouvent une partie de leur raison d’être dans ce type de réflexion. Dans certains cas, il s’agit, plus spécifiquement, de comprendre le rôle que joue la littérature dans le façonnement des goûts touristiques ou encore l’attractivité de certains lieux (Newby, 1981 ; Butler, 1986 ; Lévy, 2016 ; Briwa, 2018 par exemple). Chemin faisant, on passe progressivement du pouvoir prédicatif de la littérature à son pouvoir plus proprement performatif dans la mesure où elle informe les pratiques des lieux et se concrétise en des manifestations matérielles.

Le pouvoir performatif de la littérature : parcours littéraires et maisons d’écrivain