Au cours des vingt dernières années, la géographie littéraire a connu un processus de normalisation disciplinaire et de diversification de ses approches. Cette diversification se manifeste aussi sur le plan des genres littéraires étudiés. À ses débuts, la géographie littéraire a accordé une attention privilégiée, presqu’exclusive en fait, au roman réaliste ou à la littérature consacrée. Se sont ensuite progressivement ajoutés, selon un ordre chronologique approximatif, roman moderniste, littérature populaire (fiction en anglais), roman policier, récit d’aventures juvéniles, science-fiction, littérature fantastique, poésie, littérature postcoloniale, nouvelle, bande dessinée et roman graphique, autobiographie et ainsi de suite. Cette curiosité pour de nouveaux genres est révélatrice d’une conception élargie (certains diront démocratisée) de ce que constitue la « littérature ». Cette tendance a d’ailleurs touché l’ensemble des études littéraires depuis plusieurs décennies. Selon Compagnon,

« Le terme de littérature a donc une extension plus ou moins vaste suivant les auteurs, des classiques scolaires à la bande dessinée, et sa dilatation contemporaine est difficile à justifier. Le critère de valeur qui y inclut tel texte, c’est-à-dire qui en exclut tel autre, n’est pas lui-même littéraire, ni théorique, mais éthique, social et idéologique, en tout cas extra-littéraire » (Compagnon, 1998, p. 36).

L’attention portée par différents géographes à l’étude de genres littéraires plus nombreux a donné lieu à une réflexion sur les rapports entre conventions génériques, représentation de l’espace et, plus généralement, spatialité humaine. Elle a aussi ouvert la géographie littéraire sur de nouvelles perspectives de recherche, chaque nouveau genre envisagé explorant de nouveaux lieux ou examinant des aspects différents de la spatialité humaine. Bien que cela ne fasse pas nécessairement l’objet d’une préoccupation centrale, plusieurs travaux récents s’y attaquent de façon explicite. Il ne sera évidemment pas question de passer en revue les travaux portant sur tous les genres étudiés, mais de suggérer avec quelques exemples de genres précis tout l’intérêt qu’il y a à considérer les conventions génériques dans l’analyse géographique de la littérature.

Todorov définit la notion de genre en termes de « modèles d’écriture » pour les auteurs et « d’horizons d’attente » pour les lecteurs (Todorov, 1987, p. 34). Mikhaïl Bakhtine précise : « Chacun des genres du discours, dans chacun des domaines de l’échange verbal, a sa conception type du destinataire qui le détermine en tant que genre (Bakhtine, 1984, p. 303). Bien que l’intensité ou l’étroitesse du rapport entre les deux pôles de la définition du genre varie selon les cas, il n’en demeure pas moins que dans

« une société on institutionnalise la récurrence de certaines propriétés discursives, et les textes individuels sont produits et perçus par rapport à la norme que constitue cette codification. Un genre, littéraire ou non, n’est rien d’autre que la codification des propriétés discursives » (Todorov, 1987, p. 33-34).

C’est d’ailleurs parce qu’ils existent « comme institution qu’ils fonctionnent comme des horizons d’attente […] et des modèles d’écriture ». La notion de genre, telle que développée par Bakhtine et dont Todorov s’inspire à bien des égards, repose sur l’idée de la non-séparation de la forme et du contenu, voire même du style1, et sur la prédominance du social sur l’individuel. Nous nous exprimons toujours, consciemment ou non (dans le langage de la quotidienneté comme dans le langage scientifique écrit), à travers certains genres discursifs. « Tout texte, précise Derrida, participe d’un ou de plusieurs genres, il n’y a pas de texte sans genre » (Derrida, 2003, p. 263). Il en est évidemment de même pour les genres et les sous-genres littéraires. Cela a pour net avantage de permettre de réfléchir non seulement à des textes individuels, ce que la géographie doit évidemment continuer à faire, mais bien à des « familles » de texte. « Le monde », écrit encore Todorov au sujet de Bakhtine, « est par définition illimité, pourvu de propriétés innombrables : le genre opère un choix, fixe un modèle du monde et interrompt la série infinie (Todorov, 1981, p. 127). Les genres ont donc une fonction médiatrice importante, ils forment « un système modélisant qui propose un simulacre du monde » (Todorov, 1981, p. 128).

Nul besoin de reconstituer ici les débats complexes autour de la théorie de genres ou de reprendre une des classifications proposées par la critique et ainsi examiner chaque genre et son rapport particulier à la représentation de l’espace ou sa spatialité spécifique. Dans le contexte qui nous occupe, la pertinence de la définition de Todorov s’évalue d’un point de vue pragmatique, c’est-à-dire celui de la relation entre les usagers. Que l’on songe à écrire une thèse ou un essai, un article pour une revue scientifique ou pour un grand quotidien, un chapitre de livre ou une préface, un compte-rendu ou revue de littérature, on sait quels modèles d’écriture s’offrent à nous. On sait aussi, d’instinct, que les choses à dire comme les façons de les exprimer devront tenir compte du lectorat auquel on s’adresse. On peut certainement forcer les contraintes d’un genre, le roman n’a de cesse d’ailleurs de les remettre en chantier, mais devra tout de même travailler avec elles. De la même façon, lorsque la couverture d’un livre nous signale qu’il s’agit d’un roman historique ou policier, d’une œuvre de science-fiction ou un roman sentimental, d’un recueil de nouvelles ou de poésie, d’un récit de voyage ou d’un roman de la route, nos attentes diffèrent énormément. Or, que les indications génériques fournies par le paratexte correspondent ou non à des catégories consacrées par la théorie importent relativement peu. Plus ou moins formalisées ou conscientes, elles informent tout de même le type d’espaces géographiques (lieu, paysage, atmosphère, etc.) que l’on s’attend à y retrouver de même que les façons de les habiter ou de les connaître.

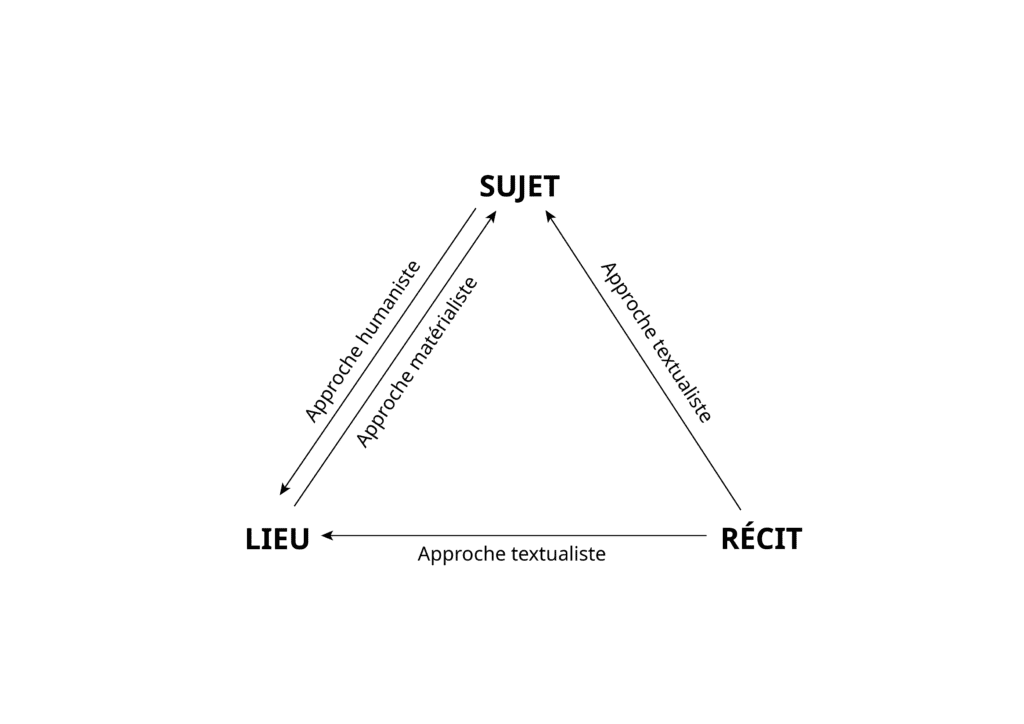

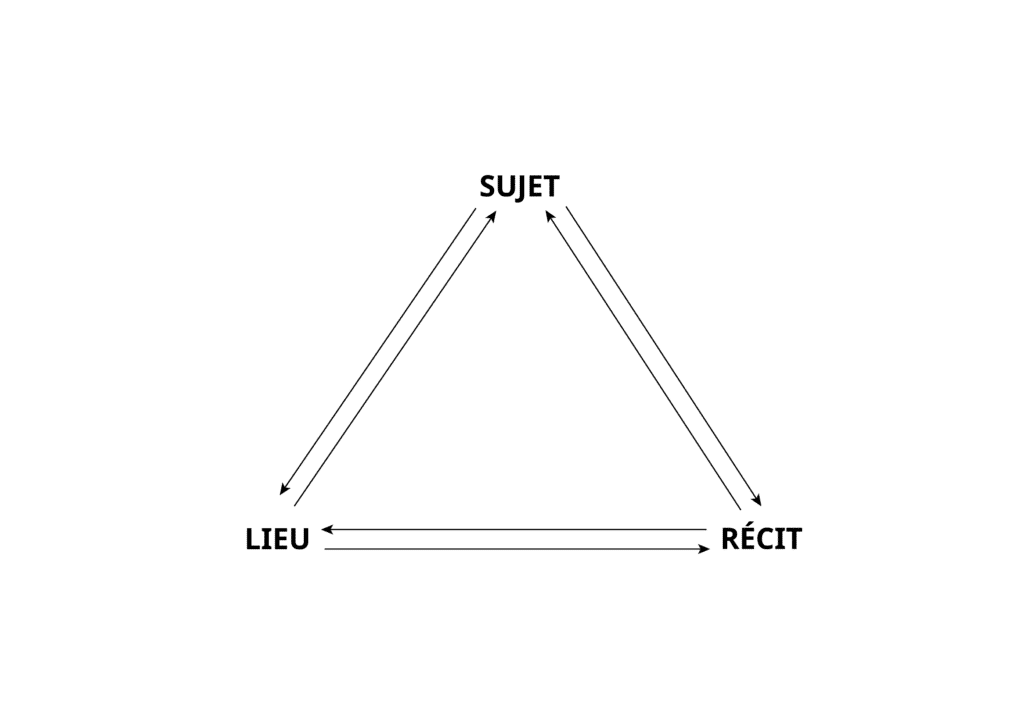

Dans les trois exemples qui suivent, je chercherai à illustrer les rapports que l’on peut établir entre les modèles d’écriture de l’espace et les modes de lecture qui leur sont associés. Il en sera d’abord question au sujet du polar, sous-genre romanesque qui gagne en popularité tant dans le grand public que chez les géographes. La spatialité du polar sera abordée dans la perspective des chronotopes (ou des rapports spatio-temporels), plus précisément du dialogue des chronotopes, pour en illustrer à la fois le caractère un peu stéréotypé et la complexité. J’examinerai ensuite la spécificité de la nouvelle, genre peu étudié par la géographie. La brièveté de la nouvelle et son rapport particulier à l’espace nécessitent en effet un type de lecture géographique un peu différent : moins axé sur la représentation des lieux en ce qu’ils ont de spécifique (que l’on peut relier à un topos) et davantage sur la spatialité dans ses dimensions relationnelles (qui sera pensée en termes de chôra). Enfin, je me pencherai sur le genre autobiographique, lequel permet, sans doute mieux que n’importe quel autre, de problématiser la convergence conceptuelle entre le sujet, le lieu et le récit. J’y préconise une conception riche du sujet (qui ne nie pas les facteurs qui le traversent), active du lieu (en ce qu’il participe de la constitution de la subjectivité) et médiatrice du récit (qui permet de configurer et de donner sens à ces relations). Tout en ne touchant qu’un petit échantillon de la diversité des genres et sous-genres littéraires dignes d’intérêt pour la géographie, ces exemples enjoignent les géographes à appréhender la spatialité des textes littéraires dans les perspectives de genres.

Spatialités du polar

La popularité du roman policier et de ses multiples variantes (thriller, roman noir ou polar, roman d’énigme ou « whodunit », polar historique, etc.) ne dérougit pas. Le magazine Lire publie depuis plusieurs années à chaque printemps, sans doute en prévision des vacances, un numéro spécial sur le polar. En 2017, le genre « crime fiction » serait officiellement devenu le plus populaire de tous en Grande-Bretagne, ayant déclassé les catégories « general and literary fiction »2. Plusieurs facteurs expliquent ce succès : intrigue, suspense et mise en haleine, style souvent plus direct, fascination pour les mondes interlopes et les côtés sombres de l’existence, ou encore les nombreuses adaptations au cinéma qui prolongent l’attention des lecteurs de séries populaires ou en suscitent de nouveaux. Le caractère récurrent de ses héros ou des villes où se déroule l’action, lesquels sont d’ailleurs souvent intimement liés (comme Sherlock Holmes à Londres, Maigret à Paris, Fabio Montale à Marseille, Harry Bosch à Los Angeles, Carl Morck à Copenhague, ou encore Mario Conde à Cuba)3, ajoute à son attrait. Certains affirment même que dans un monde où les riches et méchants continuent de s’enrichir et de dominer en toute impunité, il fait bon pour les lecteurs de voir leur détective préféré trouver les coupables et s’assurer que justice soit faite. La fiction policière leur permettrait de vivre momentanément dans un monde où les gentils enfin gagnent.

L’intérêt pour le genre policier en géographie recoupe, sans la résumer, l’évolution des études géographiques de la littérature (Le Bel, 2006). Certains géographes l’ont analysé pour en apprécier la valeur documentaire (McManis, 1978). D’autres ont examiné sa capacité de saisir le sens des lieux (Tuan, 1985), l’expérience qu’on en fait (Hamilton, 1991) ou encore de formuler une perception de l’espace (Bailly, 1977). Ils ont comparé les connaissances respectives du monde urbain du polar et de la géographie radicale (Schmid, 1995 ; Howell, 1998). On l’a abordé dans la perspective de la « nouvelle » géographie culturelle (Kanonaga, 1998 ; Farish 2005). On a même identifié un sous-genre particulièrement centré sur le lieu, le « place-based police procedural » (Hausladen, 2000). Dans la géographie d’expression française, l’intérêt pour le genre se confirme avec la publication en 2007 du numéro spécial de la revue Géographie et cultures sous la direction de Rosemberg. Organisés de façon chronologique, les articles du numéro suivent les étranges aventures d’Arsène Lupin en Normandie (Bussi, 2007), les enquêtes de Sherlock Holmes dans les brumes de Londres (Ravenel, 2007), les itinéraires parisiens du commissaire Maigret (Meyer-Bolzinger, 2007) et d’Adèle Blanc-Sec (Molina, 2007). S’intéressant à des œuvres plus récentes, Sophie Savary (2007) examine comment les polars barcelonais contemporains remodèlent l’imaginaire de la ville. Depuis, les études se multiplient, que l’on pense à Marseille dans l’œuvre d’Izzo (Rosemberg, 2007 ; Rosemberg et Troin, 2017), à Los Angeles dans celle de Michael Connely (Arnauld de Sartre, 2010) ou à Montréal dans un corpus de romans contemporains (Le Bel, 2012). Source documentaire, sens des lieux, expériences, pratiques, connaissance de l’urbain ou imaginaire citadin, le genre policier se prête à toutes les perspectives de la géographie littéraire contemporaine.

Le roman policier, le roman noir en particulier, souvent appelé polar en français (avant que le terme devienne presque synonyme de roman policier de façon générique), est un grand consommateur d’espace urbain. En tout cas, la ville constitue son territoire privilégié. Selon Jean-Noël Blanc, le polar « fait entrer une certaine réalité urbaine dans le littérature policière » (Blanc, 1991, p. 11). Bien que les autres sous-genres du roman policier, du roman à intrigue (ou whodunit), au thriller, en passant par le roman policier historique ou le roman d’espionnage, aient souvent la ville pour décor, celle-ci n’y est pas aussi intrinsèquement liée que dans le polar (Scaggs, 2005). Or la ville du polar ne correspond pas parfaitement avec celle de nos pratiques habituelles ni, au demeurant, à celle des autres genres du roman. Les contraintes et possibilités spécifiques du polar conditionnent, du moins en partie, une représentation particulière de l’espace urbain, avec ses lieux récurrents, ses pratiques, son sens et les actions qui s’y déroulent. En études littéraires comme, plus récemment en géographie, on a examiné les caractéristiques de la représentation de la ville dans cette forme d’expression littéraire. On y insiste sur l’image de la ville, souvent décadente et corruptrice, qui est générée par une action centrée sur les rencontres des univers policier et criminel sur fond de violence à géométrie variable. Certains secteurs y sont privilégiés, d’autres sont rigoureusement négligés. Il en est de même pour les groupes qui y sont représentés. Une atmosphère particulière s’en dégage : lugubre, nocturne, anxiogène et violente.

Si le genre, dans la plupart de ses variantes, est résolument urbain, les origines historiques de son émergence sont aussi liées à la modernité et au processus de démocratisation et de distribution de la littérature populaire. En effet, selon Jacques Dubois, « la formation du genre policier est strictement contemporaine du bouleversement engendré par la coupure moderniste » (Dubois, 1992, p. 48). Il émerge en même temps que les transformations technologiques associées à l’expansion rapide du réseau ferroviaire. D’ailleurs « roman de gare » par excellence, il constitue une forme lucrative de littérature de masse, rapidement lue puis remplacée. Il convient aussi parfaitement selon Dubois à l’idéal capitaliste de profitabilité (multiplicité grâce aux séries ou aux feuilletons, roulement rapide, obsolescence, etc.). Ces origines modernistes expliquent aussi, du moins en partie, le type de rationalité scientifique qui préside à la résolution des crimes. Le détective recourt à une forme de rationalité positiviste dans sa recherche de détails factuels pour résoudre l’énigme du crime. Le détective est surtout un scientifique « pratique » pour qui la ville sert de « terrain » pour la « collecte de données ». À titre de genre inventé au XIXe siècle, il s’inscrit dans la tradition réaliste. Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait s’attendre d’un genre qui doit sans cesse renouveler ses intrigues criminelles pour garder le lecteur en haleine (et lui faire acheter de nouveaux livres), le genre policier a conservé son caractère réaliste, quitte même à le rendre encore plus prégnant avec le roman noir qui descend dans les bas-fonds à compter des années 1930 et encore plus avec l’émergence du sous-genre de type hard-boiled (ou dur à cuire). Comme l’écrit Le Bel « au lieu de se perdre dans un souci d’originalité qui l’aurait fait sortir du réel, il a perfectionné son art du réel jusque dans le roman policier procédural contemporain qui décrit avec minuties toutes les procédures judiciaires et idiosyncrasies du milieu (Le Bel, 2012, p. 86)4. Ce souci de vraisemblance est particulièrement intéressant pour le géographe, car quelle que soit l’approche préconisée pour l’appréhender, l’horizon du réel est presque toujours dans le point de mire.

Je propose ici de recourir à la notion de chronotope, développée par Bakhtine, pour aborder la spatialité complexe du polar, tant dans sa spécificité que dans ce qu’il partage avec nombre d’autres genres romanesques. Je reprendrai ici les grandes lignes d’une analyse élaborée avec Pierre-Mathieu Le Bel, au sujet d’un polar montréalais, La Trace de l’escargot de Benoît Bouthillette publié en 2005 (Brosseau et Le Bel, 2007 ; 2016). L’approche chronotopique s’avère particulièrement utile pour illustrer trois aspects distincts, mais complémentaires, de la spatialité du polar. On y montrera dans un premier temps la tendance du polar à représenter la ville sous un jour particulier (sombre, lugubre, interlope et anxiogène) et à instrumentaliser l’espace urbain pour servir les besoins de l’enquête. On examinera ensuite sa grande capacité d’intégrer les interrogations sociales les plus contemporaines. Enfin, on verra comment le genre peut entretenir un rapport très chaleureux, presqu’amoureux, avec la ville qui vient contrecarrer sa tendance à stéréotyper l’espace pour l’ancrer dans une réalité géographique concrète. L’intérêt d’une lecture chronotopique va bien au-delà d’une réflexion sur la question de la représentation littéraire de l’espace et des lieux. En montrant comment le polar combine et entremêle trois types de chronotopes différents, trois rapports au temps et à l’espace, il permet de mettre en lumière sa façon de représenter la ville, de proposer une façon de la connaître, mais aussi de l’ancrer dans une réalité contemporaine qui procure au lecteur le sentiment que les rouages méconnus du fonctionnement de la société lui sont révélés.

Le concept de chronotope

Dans son acception la plus simple, le concept de chronotope développé par Bakhtine cherche à saisir la « corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été assimilée par la littérature […]. Ce qui compte pour nous c’est qu’il exprime l’indissolubilité de l’espace et du temps » (Bakhtine, 1978, p. 237). Il possède aussi divers degrés de résolution : du très précis (le motif de la rencontre ou de la route) au très étendu (une vision du monde et du cosmos) (Mitterand, 1990 ; Keunen, 2001). Le chronotope sert à identifier les grandes caractéristiques d’un genre dominant à une époque particulière, à l’intérieur duquel un roman particulier viendrait se ranger. Il est par ailleurs possible, comme le rappelle fort utilement Tara Collington (2006), de repérer plusieurs chronotopes au sein d’un même texte.

« Au sein d’une seule œuvre, nous pouvons parfois identifier plusieurs chronotopes : certains sont principaux ou organisateurs, alors que d’autres sont plutôt liés à un thème précis. Parfois un seul chronotope prédomine mais, selon Bakhtine, plusieurs chronotopes peuvent ‟coexister” dans une relation ‟dialogique” au sein d’un même roman » (Collington, 2006, p. 88).

Pour Collington, l’analyse chronotopique a tout intérêt à sortir du cadre spécifique d’une poétique historique et à s’engager sur le terrain d’une véritable herméneutique. Dans cette perspective élargie, une lecture chronotopique permet d’analyser :

« 1) l’interaction des genres au cœur des romans modernes ;

2) la façon dont un véritable dialogue de chronotopes peut éveiller nos horizons d’attente, y répondre et même les confondre en ce qui concerne le statut générique d’un texte ;

3) ce que Ricœur nomme l’expérience fictive du temps et que nous définirons comme la concrétisation du temps dans l’espace romanesque » (Collington, 2006, p. 88).

Le défi est donc de chercher à comprendre en quoi pareille lecture peut améliorer notre compréhension des différentes modalités de l’inscription de l’espace dans le texte littéraire dans le but de mettre en lumière divers aspects de la spatialité du polar5.

La trace de l’escargot : lecture chronotopique

L’essentiel de l’action dans La trace de l’escargot se situe à Montréal. Son protagoniste est l’inspecteur Sioui, solitaire et cocaïnomane, qui enquête sur une série de meurtres dont les mises en scène sont calquées sur des tableaux de Francis Bacon. Il s’agit donc bien d’un polar, ou d’un roman noir, tout centré qu’il est sur la figure de l’enquêteur, un peu dur à cuire, et sur celle du meurtrier qu’il cherche à démasquer. D’origine autochtone, Sioui déteste les foules, la ville tonitruante et les lumières aveuglantes alors que, presque paradoxalement, il se passionne pour les concerts de musique techno et les mises en scène multimédias. Bien vite, le meurtrier entrera en communication avec lui afin de mieux le narguer et lui montrer sa supériorité.

Trois chronotopes se font pour ainsi dire concurrence dans ce roman. Le chronotope de l’enquête, qui combine les éléments caractéristiques sinon un peu clichés du roman policier urbain, prédomine et organise l’ensemble de la narration. En parallèle, les chronotopes réticulaire et historique complémentent et remodèlent en partie ce chronotope classique : ils entraînent le roman dans d’autres espaces, d’autres formes de spatialité, lesquelles correspondent à des régimes temporels un peu différents. Ce dialogue des chronotopes exploite une large palette de la spatialité urbaine et produit une image de la ville qui, bien que pleine de trous et de zones d’ombres, assemble certaines traces du passé de Montréal avec ce qu’elle a de tout à fait contemporain et insaisissable.

Le chronotope de l’enquête : solitaire, nocturne et urbain

« Je demande toujours au taxi de me déposer à quelques blocs du lieu du crime, au resto ouvert vingt-quatre heures le plus proche. Je fais le reste à pied, ça me permet de sentir la nuit » (Bouthillette, 2005, p. 10).

À bien des égards, La trace de l’escargot reprend ce que l’on pourrait qualifier de chronotope classique du polar, le chronotope de l’enquête. Il en possède les caractéristiques principales : espace-temps centré sur le protagoniste, l’inspecteur, dont on suit les déplacements à travers l’espace urbain à la poursuite d’un criminel. Cet espace est composé d’une série de lieux associés à l’expérience policière : il s’agit ici des rues les plus connues du centre-ville de Montréal (rue Ontario, boulevard de Maisonneuve, rue Sainte-Catherine), et de lieux comme le bureau du détective dans l’immeuble de la Sûreté du Québec, les bars, les restaurants bon marché, le taxi, etc. Ces lieux sont le plus souvent parcourus la nuit, comme on s’y attend dans un roman noir. Ensemble, ils dessinent les contours de l’espace vécu du détective, un espace effectivement occupé à travers un corps à corps avec les lieux, mais aussi un espace représenté, porté par un ensemble de digressions personnelles que les lieux suggèrent au narrateur. Ces lieux sont mis en rapport dynamique par la narration des déplacements du protagoniste au cours de l’enquête.

Il s’agit aussi d’un espace-temps individuel dont les limites temporelles coïncident avec celles de l’enquête bien qu’elles soient accessoirement débordées par certains détails de la biographie de l’enquêteur qui permettent de comprendre les rapports qu’il entretient avec d’autres personnages. Ce chronotope est caractérisé par une tension entre deux temporalités distinctes bien que reliées : l’histoire (absente) du crime et celle de l’enquête grâce à laquelle l’histoire du crime est progressivement reconstituée. Ces histoires sont portées par une narration à la première personne, autre caractéristique classique du polar : l’auteur / narrateur « ne peut pas, par définition être omniscient, comme il l’est dans le roman classique » (Todorov, 1978, p. 13). Cette tension informe les déplacements dans l’espace au gré de la découverte de certains détails de l’enquête, révélés au lecteur en « temps réel » par le narrateur. Le lecteur partage avec lui l’incomplétude de sa connaissance du crime, de l’espace et du monde extérieur. Cette forme de réalisme subjectif, selon lequel le texte transmet la représentation que le narrateur se fait de la réalité intratextuelle, montre bien les rapports de nécessité entre l’espace et le temps. À un temps biographique centré sur l’individu et limité par une activité dominante (l’enquête) correspond une spatialité centrée sur les pratiques quotidiennes de ce même personnage. Le temps est tendu comme un fil téléologiquement orienté vers une fin prévisible : la conclusion de l’enquête. C’est un temps-suspense. L’espace et son usage sont fonctionnalisés sinon instrumentalisés par ce type de temps : les lieux se succèdent le long de ce fil temporel. Grâce à ce chronotope classique qui organise l’ensemble de la narration – c’est clairement le chronotope prédominant – le lecteur est en terrain familier : dans le monde du polar. Dominant, ce chronotope pèse par ailleurs lourd sur l’image générale de la ville, tant du point de vue du paysage que de l’atmosphère qui s’en dégage. L’intrigue se produit pour l’essentiel la nuit, espace-temps qui réconcilie le narrateur avec son environnement.

« Je ne supporte pas la lumière du jour, en ville. On voudrait ma mort, m’infliger la pire des tortures, il suffirait de m’attacher au coin d’un boulevard en pleine heure de pointe. Coin Saint-Urbain René Lévesque, mettons, puisqu’on y est. Tout m’agresse. La circulation. Le climat d’agressivité. Le bruit. La foule affairée. Tout le monde qui se compose une image conforme » (Bouthillette, 2005, p. 42).

Le chronotope de l’enquête informe du même coup l’horizon d’attente cognitif du lecteur. C’est là une dimension du chronotope qui inscrit dans une herméneutique plus large l’interprétation du texte littéraire, en intégrant l’horizon de réception du lecteur. Il contribue à donner l’impression que le texte, témoignage d’un inspecteur-narrateur chevronné doté d’une capacité d’analyse hors du commun et d’une connaissance intime de l’espace social, fruit d’une longue expérience policière, révèlera quelque chose de nouveau sur la ville et lèvera le voile sur une zone d’ombre, en rendant visibles les parties cachées de son fonctionnement. Forcément fragmentaire, cette connaissance devra en bout de ligne reconnaître ses propres insuffisances et donc l’existence, dans le texte comme dans la vie, d’une vaste terra incognita urbaine, là où justement les crimes se produisent et où les criminels trouvent refuge.

Le chronotope réticulaire : espace / réseaux / vitesse

Le chronotope réticulaire et ses ramifications projettent le polar au-delà des limites de la ville. Alors que dans plusieurs polars on a l’impression que « l’ailleurs n’existe pas » pour reprendre les mots de Blanc (1991), la réticularité des rapports élargit nettement la portée du crime comme celle du héros dans La trace de l’escargot. L’existence des réseaux multiples, portés par les moyens de communication modernes, enchevêtre forces policières (de tous les niveaux), informateurs, paliers de gouvernement et criminels. L’enquêteur est donc à la fois un « explorateur de surface » par sa recherche sur les lieux du crime et un « explorateur de réseaux » qui exploite les ressources du web dans sa quête d’informations (Le Bel, 2006). En comprimant radicalement temps et espace, ces réseaux ouvrent l’espace du polar à de multiples dimensions et pulvérisent les vieilles viscosités occasionnées par la distance physique. En revanche, cet espace n’a rien de lisse ou de socialement homogène, car son emprise n’est pas totale. C’est un espace étoilé, immatériel, volatile, multicentré et recomposé à la faveur des actions diverses des acteurs qui l’animent. Il limite par ailleurs les rapports entre groupes sociaux dans le polar puisqu’il ne réunit que les branchés. Ainsi, chez Bouthillette, à part quelques policiers un peu bêtes, presque pas de sans abri, d’alcooliques, de chômeurs ; plutôt des adeptes de la musique « techno » et des multimédias, des gens qui possèdent des téléphones cellulaires et qui sont au fait de la scène culturelle mondiale, ou alors des politiciens, des hommes d’affaires qui voyagent. En bref, c’est le chronotope de la condition postmoderne qui entre ici dans le roman pour le situer dans un contexte sociohistorique contemporain. Ses coordonnées sont aussi réticulées que le cyberespace, et sa temporalité a la vitesse de la fibre optique et des communications par satellite.

En entrant en dialogue avec le chronotope de l’enquête, le chronotope réticulaire force le genre, le déstabilise en brouillant ses repères tranquilles. Il travaille aussi certains lieux particuliers du polar qui ne peuvent plus être conçus comme des entités autosuffisantes et imperméables car ils sont poreux et traversés de processus et d’informations qui viennent d’un peu partout en même temps. Lorsque Sioui assiste à la performance nocturne de Knowbotic Research, un groupe multimédia allemand qui existe « réellement », il expérimente un « art issu d’un réseau, et non d’une communauté » (Bouthillette, 2005, p. 155) qui le branche sur les conflits du Cachemire comme sur les émeutes de Los Angeles. Le collectif d’artistes a choisi de présenter sa dernière création dans

« les locaux de la Société des arts technologiques, spécialement réaménagés pour recevoir les dix écrans géants que nécessite l’installation. Par liaison satellite, chacun des écrans sera relié par caméra numérique, en temps réel, à un foyer de confrontation armée, répartis aux quatre coins de la planète. Une fois l’image retransmise, les écrans de fond serviront d’archives, desquelles une repixelisation de l’image modifiera la perception par voile superposé […] permettant ainsi l’échange d’information entre chacun des sujets » (Bouthillette, 2005, p. 97).

Cette dynamique le transporte dans un univers étrangement similaire à celui du lecteur contemporain. Cette réticularité postmodernise l’espace du polar de l’intérieur. Réseau internet, téléphones cellulaires et webcam façonnent le dénouement de l’intrigue. Ce chronotope réticulaire entre en dialogue actif avec l’histoire du crime : le criminel en utilise les ressources pour la planification et la mise en scène de ses meurtres et ainsi narguer l’inspecteur Sioui. Il dialogue aussi avec l’histoire de l’enquête comme telle, car l’inspecteur tente lui aussi d’en tirer profit. En effet, la réticularité fait à ce point partie intégrante du crime, que l’objectif ultime du détective est de « débrancher le criminel », de l’empêcher de diffuser sur la toile son œuvre macabre et ainsi court-circuiter son funeste projet.

Le chronotope historique : le temps comprimé dans les lieux

« Dans ses mille alvéoles, l’espace tient du temps comprimé. L’espace sert à ça » (Bachelard).

Bakhtine a longuement réfléchi à la capacité du roman moderne d’inscrire le temps historique, riche et altérant dans l’espace6. Il parle de la « condensation » et de la « concrétisation » « des indices du temps – temps de la vie humaine, temps historique dans différents secteurs de l’espace » (Bakhtine, 1978, p. 391). Dans La trace de l’escargot, les références historiques incarnées dans différents lieux de la ville sont abondantes : histoires des relations entre Amérindiens et descendants des colons européens, histoire des relations entre Canadiens français et Canadiens anglais, histoire politique plus contemporaine, etc. Le chronotope historique a, si l’on peut dire, deux portes d’entrée dans le roman. La première est reliée au personnage central, l’inspecteur Sioui, dont l’identité amérindienne le prédispose à être particulièrement sensible aux injustices historiques. Ces références à l’histoire et aux injustices du passé, bien plus que les inégalités sociales contemporaines, confèrent au polar une dimension critique voire revendicatrice. L’enquête que mène Sioui et les lieux qu’il fréquente lui suggèrent de nombreuses réflexions historiques qui, en se concrétisant dans l’espace de la ville, tendent à en remplir les vides. Les lieux qui sont évoqués en rapport à un événement passé ne sont pas des lieux vides et délabrés comme le sont les friches industrielles, reliques commodes souvent exploitées dans le cinéma américain pour servir de cadre à une poursuite ou à une activité criminelle. Au contraire, ce sont des lieux pleins, porteurs de sens et d’identité qui se vivent aussi au quotidien. L’Usine C, un espace de diffusion artistique en est une illustration très évocatrice :

« La cheminée de l’Usine C agit comme un phare, la tour de briques est surmontée d’une sculpture illuminée, une rare réussite du un pour cent du budget obligatoirement consacré à l’intégration de l’art dans l’inauguration de tout nouveau bâtiment, habituellement ça vire à la débauche conceptuelle, l’art public devrait sortir le citoyen de son quotidien, le mettre en prise avec lui-même, pas le renvoyer se confronter au monde, anyway là pour une fois ça marche, un être de fumée saisi dans le métal, mi-centaure mi-aigle, encore le X sur la carte, vous êtes ici, le deus ex machina nous guide rue de la Visitation. […] Les pavés inégaux à l’extérieur sont d’origine, du temps où c’était une usine de confitures, la légende veut que ce soit la première entreprise d’envergure dirigée par un Canadien français, Dieu bénisse le sieur Raymond pour ses confitures aux fraises et ses jingles radio désopilants. C’est une des rares places où je me sens bien » (Bouthillette, 2005, p. 149-50).

La seconde porte d’entrée du chronotope historique est liée à l’intrigue criminelle comme telle. Le Marché Bonsecours, dans le vieux Montréal, a été choisi par le criminel lui-même, en raison de ses connotations historiques, pour servir de scène à son propre suicide pour éviter d’être appréhendé par les forces de l’ordre. Présenté à l’inspecteur comme une énigme historique à résoudre dans une course contre la montre – « l’indice de lieu est devenu un indice de temps » (Bouthillette, 2005, p. 288) – la recherche de la localisation du crime ultime nous plonge dans une intrigue où le passé et le présent se juxtaposent. L’incendie de l’ancien parlement du Montréal au XIXe siècle et l’inaction délibérée voire la participation des sapeurs-pompiers de l’époque par exemple, trouvent leur équivalent contemporain dans un incendie volontaire à la fin du polar et la tentative de meurtre, avortée in extremis, d’un pompier. « Si c’est pas l’incendie du Parlement, c’est autour. Si c’est pas le lieu, c’est le temps. Avant, après » (Bouthillette, 2005, p. 302).

Ce chronotope historique, par un effet de contagion ponctuel, saupoudre les références historiques sur divers éléments du paysage urbain montréalais, ce qui a pour effet de transformer la ville en objet d’affection, pour le narrateur tout au moins et sans doute par association pour le lecteur. Cela contribue aussi à camper l’intrigue dans un lieu dont la personnalité spécifique est liée aux contingences de l’histoire. Même l’expérience concrète de la ville, et le discours intérieur qu’elle inspire à Sioui, s’accompagne d’une démarche qui révèle à quel point l’espace, comme l’exprimait si bien Bachelard, « tient du temps comprimé ».

Le dialogue des chronotopes

Ces trois chronotopes affectent différemment la représentation de la ville et les rapports que l’on entretient avec elle. Le chronotope de l’enquête domine. Il conditionne une représentation de l’espace à bien des égards conforme aux normes du genre. Vision nocturne de la ville centrée sur les déplacements d’un détective en cours d’enquête, ce chronotope exploite une série de lieux montréalais relativement prévisibles. Parce qu’il est porté par un style proche de la langue parlée et du flux de conscience qui impose un rythme de lecture particulier, il dépose aussi sur les lieux de la ville une série de significations très subjectives marquées par la personnalité du narrateur, l’inspecteur Sioui. Le chronotope réticulaire, en revanche, tend à déterritorialiser l’espace du polar car les flux d’informations venant d’ailleurs soutirent aux lieux une partie de leur souveraineté. Il inscrit toutefois l’action dans un univers très contemporain. Le chronotope historique, pour sa part, a plutôt tendance à réinscrire l’intrigue dans un espace précis, un Montréal personnalisé par sa propre histoire, qui permet de compenser la perte d’un sentiment d’appartenance à une communauté provoquée par le chronotope réticulaire et, du même coup, de contrebalancer la tendance du chronotope de l’enquête à ne présenter la ville que sous un jour sombre, lugubre voire anxiogène, en la rendant franchement plus supportable, sympathique presque affectueuse.

Nous avons affaire à une tension triangulaire en équilibre instable. Les chronotopes réticulaire et historique travaillent l’espace dans des directions opposées sinon contradictoires : si le premier tend à le banaliser, le second le replonge dans ses contingences historiques spécifiques. Autrement dit, si le premier transporte le lecteur dans un espace générique, entre nulle part et n’importe où, le second le ramène résolument à Montréal, espace concret qui n’a rien de transposable. Le chronotope de l’enquête insuffle de l’anxiété dans l’espace urbain, alors que le chronotope historique y dépose des marques d’affection. Entre le chronotope réticulaire et celui de l’enquête, la tension se situe sur le plan de la conception même du lieu : stable, dense, autosuffisant d’une part, simple nœud temporaire dans le flux des informations de l’autre.

Ce dialogue triangulaire des chronotopes joue aussi sur le plan de la profondeur sociale de La trace de l’escargot. Alors que le chronotope de l’enquête, tout centré qu’il est sur la figure de l’inspecteur, conditionne une représentation très subjective, voire idiosyncrasique de la ville, les deux autres lui insufflent plutôt une dimension sociologique. Bien que la dimension sociale du chronotope réticulaire soit plutôt anonyme, ouverte et volatile, et que celle du chronotope historique soit inscrite dans une conscience collective particulière, l’un et l’autre marquent l’inscription du social dans le texte et dans l’espace. Ce tiraillement chronotopique confère au polar une spatialité riche et multiple. Il complexifie certainement la linéarité spatio-temporelle du chronotope « classique » de l’enquête policière et nuance sa représentation parfois stéréotypée de la ville avec son sens des lieux particulier. La prise en compte du caractère dialogique des rapports qui s’installent entre ces trois chronotopes autorise une lecture plus subtile des spatialités qui traversent l’œuvre, l’époque et les lieux dans laquelle elle s’inscrit.

Le roman policier tire certainement une bonne part de son succès de la qualité de l’intrigue et du suspense dans lequel il plonge le lecteur. Le chronotope de l’enquête est ce qui le tient en haleine et lui fait tourner les pages. Bien que parfois un peu stéréotypée, l’image de la ville qu’il génère est aussi personnelle et incarnée tant elle est liée aux pratiques et itinéraires de l’enquêteur. Or, cela ne suffit pas à expliquer son attrait, ni son intérêt d’un point de vue plus géographique. Pour le meilleur ou pour le pire, on a le sentiment que le polar nous parle de la société dans laquelle on vit avec une acuité plus grande que bien d’autres genres. Plus réaliste peut-être, d’un style plus direct, et d’ailleurs parfois le fruit d’un important travail de documentation, il est souvent reçu comme un témoignage qui nous apprend quelque chose sur notre réalité contemporaine7. Bien que fictionnel, ses penchants réalistes le maintiennent, comme le rappelle Tadié, « en prise sur l’histoire et la société de son temps » (Tadié, 2006). Ce caractère contemporain, incarné dans le roman de Bouthillette par le chronotope réticulaire, peut bien sûr revêtir d’autres formes. Enfin, l’attrait du polar est aussi souvent lié à l’intime connaissance de la ville qu’il met en scène. Dans le polar de Bouthillette, cela passe par un recours à l’histoire et à la mémoire des lieux. Mais il y a bien d’autres façons de nourrir ce rapport chaleureux à la ville. On lit les aventures de Harry Bosch à Los Angeles, parce qu’il la connaît si bien, en parle avec affection, affection que finit par partager le lecteur à force de suivre son héros à travers les mêmes lieux et en découvrant de nouveaux (Arnauld de Sartre, 2010 ; Robin, 2009). On suit les péripéties de Fabio Montale dans Marseille probablement bien plus parce qu’il nous fait découvrir, en même temps que ses affinités électives pour la cuisine provençale et le vin rosé, toute la diversité sociale et culturelle de la ville et de ses quartiers, que pour connaître l’issue de ses enquêtes (Rosemberg et Troin, 2017). La ville du polar, la diversité des chronotopes qui lui donne forme le confirme, relève d’une spatialité complexe.

La nouvelle : un genre a-géographique ?

Comparé à l’intérêt suscité par les différentes formes de roman, on peut facilement affirmer que, pour l’essentiel, la nouvelle a été boudée par les géographes (Brosseau, 2008a). Cela est sans doute lié aux caractéristiques du genre lui-même. La nouvelle est en effet un genre dont la brièveté pèse lourd sur les possibilités de représentation de l’espace (Issacharoff, 1976 ; Evrard, 1997 ; Grojnowski, 2000 ; Abrams, 2005). Christiane Lahaie (2003) insiste sur la difficile mimèsis de l’espace dans la nouvelle, le genre misant finalement peu sur la description pour recréer les lieux. Elle évoque ailleurs la (non) représentation du lieu dans la nouvelle (Lahaie, 2001). La géographie préfère les genres qui sont à la fois de grands producteurs et consommateurs d’espace, ce qui se traduit par une nette préférence pour le roman et ses nombreux sous-genres. Dans une certaine mesure, la nouvelle a aussi été boudée par la critique et les éditeurs (May, 2004). Indépendamment des approches préconisées, elle procurerait peu de substance pour l’examen des thèmes désormais traditionnels de la géographie littéraire dont il a été question au chapitre 1. Il en va de même pour la géographie littéraire contemporaine qui conçoit la littérature soit comme une pratique signifiante prenant part aux enjeux politiques de la représentation soit comme une source d’épistémologies discursives alternatives comme nous l’avons vu dans les chapitres 2 et 3. Dans le premier cas, le roman est considéré comme un bien meilleur pourvoyeur de géographies fictives complexes (multiples lieux, personnages, points de vue, lignes narratives, temporalités, etc.). Dans l’autre, le roman permet de suivre le déploiement des rapports fluides entre lieux et personnages, lesquels se développent dans la durée. Dans un cas comme dans l’autre, les analyses s’abreuvent à la source de processus qui nécessitent du temps (le temps de la diégèse comme celui de la lecture), dont la nouvelle dispose en quantité réduite.

Les nouvelles de Bukowski illustrent bien ce cas de figure (Brosseau, 2008a et b). Les lieux les plus récurrents (chambres de pensions miteuses, bars, hippodrome, lieux de travail, ruelles et espaces anonymes de la ville) sont la plupart du temps nommés sans être décrits. Seuls quelques mots les désignent, juste un autre « bar de quartier où tout le monde se connait », ou une « chambre minuscule dans laquelle on regarde les murs et les stores déchirés » : « It was just another neighborhood bar. They all knew each other. They told dirty jokes and watched tv » (Bukowski, 1983c, p. 175) ; « Most of my young and middle-aged life was spent in tiny rooms, huddled there, staring at the walls, the torn shades, the knobs on dresser drawers » (Bukowski, 1996, p. 334). Ce sont des lieux sans qualités, terriblement génériques. Comment alors en faire une analyse géographique ? Comment étudier les lieux en l’absence de références topologiques concrètes renvoyant à un hors-texte ou permettant d’en dresser un portrait un tant soit peu étoffé ?

Sans doute faut-il renoncer en partie à notre irrésistible désir de topos et accepter de passer à une lecture du lieu davantage axée sur la chôra (Berque, 2000). Accepter, en d’autres mots, de s’intéresser au lieu non plus en tant que référence ou topos (un lieu identifiable sur la carte, un lieu plein, souverain, avec son atmosphère unique, sa contingence, son historicité, etc.), mais bien en tant que chôra, une matrice qui informe, anime, canalise, voire modèle les divers processus qui agissent à travers eux sur les individus. Bref s’intéresser au lieu dans sa conception relationnelle : le lieu tel qu’on l’habite et tel qu’il nous habite. La géographie nous a habitués à considérer le lieu comme le résultat historiquement contingent de l’action de divers processus agissant à différentes échelles (par exemple, Agnew, 1993). Cette conception du lieu renvoie nécessairement à un topos spécifique doté d’une localisation précise. Une conception plus relationnelle du lieu relevant davantage de la chôra permet en effet d’insister sur les propriétés actives du lieu, même en l’absence de topos précis.

Les nouvelles de Bukowski mettent notamment en scène trois types de lieu différents qui de façon récurrente en illustrent les propriétés actives ou médiatrices. Parce qu’ils sont rares et que l’ensemble de l’action s’y rapporte, les lieux de la nouvelle font souvent office de « condensé symbolique », selon l’expression de Lahaie (2003). Évoqués en peu de mots, ils concentrent en eux toute une série de connotations diverses. Dans les nouvelles de Bukowski, je serais tenté de dire qu’ils constituent une forme de condensé épistémologique en ce qu’ils canalisent un ensemble de déterminations ou de médiations sociales qui informent la vie des personnages et limitent, la plupart du temps, leur liberté d’action. En effet, la maison, le lieu de travail ainsi que l’espace de la rue agissent comme autant de pièges existentiels pour et à travers les personnages.

Trapped, cornered, between a rock and a hard place, nowhere to go : coincé, cuit, pogné, baisé. Les personnages de Bukowski sont souvent aux prises avec des forces qui les paralysent dans des situations sans issue, morbidement répétitives ou aliénantes, bref, sans espoir. Ce sont des êtres piégés. J’ai longtemps cherché à déterminer la meilleure façon de rendre compte de ses nombreuses nouvelles et de leur spatialité silencieuse. J’ai tenté d’isoler les différents processus sociaux qui tendent à emprisonner ses personnages dans des circonstances difficiles : maintenus au bas de l’échelle sociale par un système de classe d’autant plus efficace qu’il est renié par le rêve américain lui-même, dominés par les mécanismes subtils ou ouvertement violents du patriarcat, coincés par les discours et les pratiques qui assignent significations arbitraires et positions sociales aux différentes couleurs de peau. Et tant et aussi longtemps que je suis demeuré moi-même prisonnier d’une lecture spatiale principalement axée sur le topos, les lieux de Bukowski ne servaient que de décor un peu banal et inerte, bien que récurrent, à l’action de processus essentiellement sociaux (liés à la classe, au genre, à la race ou à l’ethnicité). En procédant à toutes sortes de permutations, j’ai découvert que si je cessais de considérer les lieux en ce qu’ils ont d’unique, notamment en cherchant à les référer à un topos précis, et que je les analysais plutôt dans leurs rapports d’échanges avec les personnages, tout tombait pour ainsi dire en place.

Ainsi, les nouvelles de Bukowski ne représentent-elles pas tant des ruelles, des rues et des bars paumés qui documenteraient de façon aussi indirecte que glissante le skid row ou les espaces des laissés-pour-compte de Los Angeles à une époque donnée, mais bien la rue en tant que lieu où toutes sortes de facteurs se concertent pour maintenir les individus en situation précaire. Pas tant une chambre de pension miteuse du centre‑ville près de Bunker Hill, un appartement bon marché de East Hollywood, un bungalow de banlieue à San Pedro par exemple, mais bien des espaces domestiques (home) qui coordonnent des rapports de forces inégaux limitant la liberté des personnages de sexe ou d’âge différents. Pas tant le centre de tri postal du Terminal Annex building du centre‑ville de Los Angeles par exemple, un abattoir, une usine de biscuits ou l’entrepôt d’un magasin précis, mais bien des lieux de travail, souvent abrutissants, où les stratifications sociale et raciale de même que l’inégale distribution des privilèges qu’elles génèrent s’expriment de façon concrète au quotidien.

Car c’est bel et bien au sein de ces lieux génériques que les personnages de Bukowski se retrouvent coincés. Ils s’apparentent à ce que Bal (1985) qualifie d’espace thématique : « l’espace devient thématique lorsqu’il est plus qu’un simple site où l’action se déroule, un lieu (place) qui agit plutôt qu’un lieu pour l’action » (Hawthorn, 1994, p. 300, traduction libre). Les « trappes » existentielles dont parle Bukowski sont en fait des lieux. Le prédicat commun à tous ces lieux réside dans leurs propriétés actives intrinsèques: ils fonctionnent comme des pièges. J’évoque ici quelques exemples tirés d’une longue liste à laquelle je ne peux vraiment rendre justice faute d’espace. Nombreuses sont les nouvelles qui mettent en scène des personnages coincés dans la rue. Dans « The Killers », tiré du recueil South of no North (Bukowski, 1973b), deux clochards tentent d’échapper aux humiliations quotidiennes de la vie de paumé en perpétrant un vol par effraction dans une maison de banlieue, lequel se solde par un viol, un double meurtre et un oubli ironique (le portefeuille de la victime est demeuré sur les lieux du crime). Retour à la case départ.

« He had nothing, and he found out that having nothing was difficult too. It was another type of burden. If only there were some gentler road in between. It seemed a man only had two choices – get on the hustle or be a bum » (Bukowski, 1973b, p. 54)8.

Dans « A Couple of winos », du même recueil, deux hommes laissent tomber leur emploi de fortune qui consistait à empiler des traverses de chemins de fer, dilapident leur piètre pitance dans un bar qui fait aussi office de bordel, pour se retrouver de nouveau sur la route, sans argent, sans emploi, ni espoir (Bukowski, 1973b)9. « Life of a bum », tiré du recueil Septuagenarian stew (Bukowski, 1990)10, examine les luttes quotidiennes de Harry, dans sa quête de nourriture, d’alcool et de cigarettes dans les rues du centre-ville. Ce n’est pas pour leur valeur documentaire ni en raison de leur capacité de saisir le sens des rues de Los Angeles que ces nouvelles sont d’un intérêt géographique. C’est parce qu’elles thématisent les mécanismes par l’entremise desquels la rue ramène toujours à elle ceux et celles qui s’y retrouvent.

Nombreuses aussi sont les nouvelles où les personnages sont coincés à la maison. Dans « A .45 to pay the rent », du recueil Tales of ordinary madness (Bukowski, 1983b)11, Mag est prisonnière de l’espace domestique, prise entre un ancien taulard à la fois contraint de gagner son pain avec son pistolet .45 (car les employeurs ne lui donnent pas la chance de se faire valoir) et trop fier pour la laisser se trouver un boulot, et sa jeune fille qui nécessite soin et attention. Dans « Loneliness » (Bukowski, 1973b)12, Edna, une femme d’âge moyen et de classe moyenne, se voit prise au piège entre la solitude de son espace domestique et celui des hommes qu’elle rencontre et qui ne veulent que des rapports sexuels expéditifs et sans lendemain. Dans « Turkeyneck morning », une nouvelle particulièrement intense par sa violence, Shirley est terrorisée dans l’espace domestique par un mari jaloux qui lui impose des rapports sexuels non-souhaités, la frappe et la menace de façon lapidaire : « Si c’est un autre homme, je vais te tuer. Compris ? » (« if it’s another man, I’m going to kill you. Got it ? ») (Bukowski, 1983c, p. 123)13. Dans « Son of Satan », un jeune garçon trouve refuge sous le lit de sa chambre, cherchant à éviter la raclée que son père entend lui servir (Bukowski, 1990)14. Enfin, dans « A Man », Constance est prise entre deux espaces domestiques (une roulotte et une maison de banlieue) qui l’assujettissent à des rapports humains insupportables, sur les plans physique et symbolique (Bukowski, 1973b)15.

Bukowski s’avère un des rares auteurs américains à avoir autant écrit sur le travail et les relations qui le caractérisent (Harrison, 1994). S’il l’a surtout fait au sujet d’emplois au bas de l’échelle socioéconomique (classe ouvrière et même sous-prolétariat) dans ses premiers romans (Post Office et Factotum) et recueils de nouvelles, ses nouvelles plus tardives ont aussi exploré des espaces de travail dans divers segments du marché de l’emploi (milieu des sports, du cinéma par exemple). « Broken merchandise », tiré de Hot water music (Bukowski, 1983c) ou « A Day » tirée de Septuagenarian stew (Bukowski, 1990)16, met en scène deux hommes aux prises avec des conditions de travail aliénantes à la shop (un entrepôt où ils sont affectés à l’emballage) et avec un assistant-gérant répétant les occasions d’abuser du petit pouvoir dont il dispose pour leur rappeler le statut précaire de leur emploi. Dans « The Jockey », Larry est contraint par un administrateur de course intransigeant de monter un cheval clairement mal en point ; il est rapidement désarçonné puis blessé (Bukowski, 1990)17. Dans « There’s no business », le gérant du Sunset Hotel remplace un comédien vieillissant par un jeune talent : « Nous avons une porte tournante ici Manny. Elle te fait entrer et si tu n’es pas à la hauteur, elle te fait ressortir directement sur la rue » (« We got a revolving door here Manny. It spins you in and if you don’t cut the mustard it spins you right out again on the avenue ») (Bukowski, 1984, p. 8). La liste des exemples pourrait être longue.

Au sein de ce triangle infernal (la rue, l’espace domestique et l’espace de travail), les détails topologiques n’ont, somme toute, que très peu d’impact. Peu importe de quelle rue (ou de quelle ville) il s’agit, l’espace de la rue tend à ramener inlassablement les personnages à la rue. Peu importe le type d’espace domestique, les individus, souvent féminins, y restent piégés. Peu importe le milieu de travail précis (l’usine, le centre de tri postal, l’abattoir, le terrain de baseball, l’hippodrome ou le lounge d’un hôtel), les individus y sont emprisonnés. Plus encore, ces espaces thématiques ne constituent pas de simples cadres pour l’action des divers processus qui coincent les personnages : ils sont, à travers les personnages qu’ils réunissent, des modulateurs de processus. Dans la nouvelle « A Man »évoquée plus tôt, on pourrait être tenté de croire que Constance est prise entre deux hommes (George et Walter), entre deux classes sociales (le prolétariat de George et la classe moyenne de Walter), entre deux cultures et deux langages, et donc que les lieux (la roulotte de l’un et la maison de banlieue de l’autre) ne sont que des décors commodes. Je pense au contraire que cette femme est coincée entre deux espaces domestiques distincts. Car, dans la roulotte (ou trailer) de George et la maison de Walter, ce ne sont pas exactement les mêmes processus qui interviennent. Ils n’y agissent pas de la même façon et n’y ont pas les mêmes significations : elle est physiquement violentée dans l’un et socialement aliénée dans l’autre. Bref, ces espaces ne la contraignent pas de la même façon. Par conséquent, du point de vue de l’interprète, le lieu est le meilleur organisateur de la matière vive des nouvelles d’un Bukowski dépeignant des êtres piégés. Pour ce faire, il faut mettre en suspens notre désir de topos pour passer à la chôra ou, pour le dire autrement, passer d’une lecture axée sur la représentation des lieux à une lecture axée sur les diverses formes de spatialités qui animent les caractères changeants de la vie sociale.

L’idée selon laquelle la nouvelle serait un genre qui tend à construire des espaces qui restreignent l’agentivité des personnages a été mise au banc d’essai par Hones (2010). Comparant comment les lieux sont analysés dans trois autres études géographiques portant sur la nouvelle, elle constate que bien que dans les nouvelles de Bukowski, le confinement soit bel et bien leur caractéristique première, les lieux sont plutôt ouverts, disloqués, instables ou fragmentés dans les nouvelles de Conan Doyle (Tuan, 1985), Cisneros (Brady, 1999) et de Lovecraft (Kneale, 2006). Elle partage l’idée selon laquelle les lieux tendent à agir comme autant d’espaces thématiques (thematic setting) tant et aussi longtemps que les regards sont fixés sur la spécificité de la représentation de l’espace dans la nouvelle. Or, selon Hones, les choses deviennent plus complexes lorsque l’on déplace la focale sur le style narratif et sur le rôle actif du lecteur et donc sur les interactions entre ces deux instances. Sa lecture rapprochée de Petunias, une nouvelle d’Alice Walker toute brève de moins d’une page, montre à quel point le texte sollicite l’intense collaboration du lecteur dans sa tentative « d’exprimer l’inexprimable » (Hones 2010, 474). En un sens, si la brièveté même de la nouvelle tend à limiter l’agentivité des personnages dans des espaces confinés, elle a besoin de l’agentivité du lecteur pour compléter le processus de production du sens. L’analyse de Hones sur la nouvelle met aussi le doigt sur un problème d’une nature complètement différente. Une des entraves importantes au développement d’un savoir collaboratif en géographie littéraire est lié au fait que le lectorat géographique ne partage pas la connaissance des sources primaires, c’est-à-dire les œuvres comme telles. À la différence des longs romans, que la plupart des géographes n’ont pas lu ou ne liront pas, la nouvelle ouvre un vaste champ d’opportunités pour que littéraires et géographes comparent leurs interprétations en bénéficiant d’une familiarité partagée avec un même texte.

S’écrire en un lieu : sujet, lieu et récit dans l’autobiographie

« La vie n’est pas ce que l’on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s’en souvient »

(Gabriel García Márquez, Vivre pour la raconter, 2002).

Dans l’avant-propos d’un livre d’entretiens, Le vrai lieu, Annie Ernaux se dit « convaincue que le lieu – géographique, social – où l’on naît et celui où l’on vit offrent sur les textes écrits, non pas une explication, mais l’arrière-fond de réalité où, plus ou moins, ils sont ancrés ». Quelques pages plus loin, comme pour décevoir le géographe « de » la littérature heureux d’avoir trouvé pareille confirmation de ces hypothèses de travail, elle précise cependant que « l’écriture est ‟mon vrai lieu“. De tous les lieux occupés, le seul immatériel, assignable nulle part, mais qui, j’en suis certaine, les contient tous d’une façon ou d’une autre » (Ernaux, 2014, p. 9 et 13). Connue pour son œuvre à caractère autobiographique, elle nous invite par ces quelques mots à réfléchir en termes « géopoétiques » aux rapports multiples et sans doute « bidirectionnels » entre lieu et écriture : le lieu qui informe l’écriture ou son interprétation, l’écriture comme pratique qui le contient, l’incorpore, lui donne forme et sens. Or, qui dit autobiographie, dit aussi auteur, sujet, réflexivité et, à degrés divers, interprétation de leur inscription dans l’espace et dans le temps. L’autobiographie, notamment dans ses formes romanesques (roman autobiographique, autofiction, etc.) permet sans doute plus facilement, ou mieux, que d’autres genres littéraires de penser les liens dynamiques entre lieu, écriture (ou récit) et sujet. Pourtant, rares sont les géographes (Brosseau, 2010 ; Maudet, 2016) qui se sont sérieusement penchés sur l’autobiographie comme genre de discours particulier permettant d’approfondir l’examen de ces rapports (Jones, 2007).

Dans Le pacte autobiographique, Lejeune a fourni une définition désormais canonique de l’autobiographie : « Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité » (Lejeune, 1996, p. 14). Conscient du fait que l’autobiographie ne saurait être définie de façon complète par ses seules dimensions textuelles, Lejeune développe la notion de « pacte » qui décrit la relation entre l’auteur et le lecteur. S’il y a « affirmation dans le texte de cette identité [de nom : auteur-narrateur-personnage] », un pacte autobiographique est conclu avec le lecteur (idem, p. 26). Pour qu’il s’agisse d’une autobiographie au sens strict (et non d’un de ses avatars littéraires), un « pacte référentiel » doit aussi être conclu et tenu, c’est-à-dire que le texte s’inscrit dans le champ de la vérité, de l’authenticité, plus que de l’exactitude à vrai dire, car « il n’est pas nécessaire que le résultat soit de l’ordre de la stricte correspondance » (idem, p. 37). Enfin, un troisième pacte concerne le « contrat implicite ou explicite proposé par l’auteur au lecteur qui détermine le mode de lecture du texte et engendre les effets qui, attribués au texte, nous semblent le définir comme autobiographie » (idem, p. 44).

Il est difficile de croire en une distinction tranchante entre faits et fiction dans l’autobiographie : « La connaissance de soi est une interprétation » qui « emprunte à l’histoire autant qu’à la fiction, faisant de l’histoire d’une vie une histoire fictive ou, si l’on préfère, une fiction historique » (Ricœur, 1988, p. 295). En effet, comme le signale fort justement Sébastien Hubier, il existe une forme de continuum fiction-réalité entre les écritures intimes ayant la vérité pour horizon (autobiographie, correspondance, journal intime, autoportrait) et leurs avatars littéraires où la fiction prend place à divers degrés (respectivement roman-mémoires, roman épistolaire, roman-journal, Bildungsroman). En fait, nombreux sont les écrivains qui, au XXe siècle, ont tenté d’occuper un espace mitoyen entre les deux, en travestissant les genres et les codes (Hubier, 2003). L’autofiction – genre dans lequel tout semble autobiographique en dépit d’un pacte romanesque – serait l’expression la plus achevée de cette zone activement trouble entre fiction et réalité du moi : elle « fait de la fictionnalisation du moi un moyen d’atteindre la vérité existentielle du sujet » (Hubier, 2003 : 125)18.

J’ai examiné ces rapports dynamiques entre lieu, sujet et récit dans l’œuvre de Bukowski qui, des romans aux nouvelles en passant par la poésie, est autobiographique à plus d’un égard (Brosseau, 2010). Bien qu’il se cache souvent derrière un pseudonyme et que le pacte autobiographique ne soit pas toujours explicite ou même « conclu » avec le lecteur, l’œuvre relève bel et bien d’un discours du moi, en tout cas elle est la plupart du temps reçue comme telle. L’auteur flirte avec plusieurs variantes de l’autobiographie : nouvelles autobiographiques, poèmes autobiographiques, journal, récit de voyage, romans autobiographiques, scénario de film le mettant en scène, une correspondance abondante, etc. Ensemble, dans un jeu d’échos, de convergences et de contradictions relatives, ses écrits dessinent ce que Lejeune désigne comme l’espace autobiographique, non pas le réseau interrelié des lieux que son œuvre met en scène comme s’y attendrait le géographe, mais bien l’effet de relief que leur mise en rapport génère :

« il ne s’agit plus de savoir lequel, de l’autobiographie ou du roman, serait le plus vrai. Ni l’un ni l’autre ; à l’autobiographie, manqueront la complexité, l’ambiguïté, etc. : au roman l’exactitude ; ce serait donc : l’un plus l’autre ? Plutôt : l’un par rapport à l’autre. Ce qui devient révélateur, c’est l’espace dans lequel s’inscrivent les deux catégories de textes, et qui n’est réductible à aucune des deux. Cet effet de relief obtenu par ce procédé, c’est la création, pour le lecteur, d’un ‟espace autobiographique” » (Lejeune, 1996, p. 42).

Du roman à la nouvelle en passant par la poésie ou la correspondance, Bukowski ne se met pas en scène tout à fait de la même façon. Le narrateur y est parfois Bukowski lui-même, souvent Chinaski (son alter ego d’ailleurs fort ressemblant), parfois absent, ce qui laisse planer le doute qu’il s’agit encore de lui, enfin presque… Ces genres commandent différents modèles d’écriture et concluent avec le lecteur des pactes autobiographiques (ou romanesques), des pactes référentiels (à géométrie variable) et des contrats de lecture implicites et explicites. Ces genres sont aussi marqués par des différences de littérarité dont il ne sera possible ici ni de rendre compte adéquatement ni d’examiner dans leurs implications « narratologiques », rhétoriques ou pragmatiques (bien que nous ayons examiné un peu plus tôt, avec plus de détails, comment la spatialité s’exprime dans ses nouvelles). Ils aménagent malgré tout une confortable marge de liberté (de 1 à 7% selon son propre aveu…) dans la mise en scène de sa personnalité19. Cela lui permet de répondre à la question qui lui était posée : êtes-vous la personne que vous nous présentez dans vos poèmes ? : « c’était mon personnage, c’était moi et ce n’était pas moi… Ce que j’essaie de dire, c’est que plus j’écris, plus je me rapproche de ce que je suis… (« it was my persona, it was me and it wasn’t me… What I am trying to say is that the longer I write the closer I am getting to what I am ») (Bukowski, 1985, dans Calonne, 2003, p. 201). Il serait difficile de trouver une formule résumant mieux l’idée selon laquelle écriture narrative et identité du sujet sont mutuellement constitutives. Le résultat de cette ambivalence, comme le suggère Lejeune (1996, p. 43) au sujet des œuvres de Gide et de Mauriac, est une forme de « pacte indirect » qui incite ses « lecteurs à lire dans le registre autobiographique tout le reste » de son œuvre. À preuve, les biographes de Bukowski font un usage documentaire soutenu de son œuvre (Cherkovski, 1997 ; Sounes, 1998 ; Malone, 2003 ; Baughan, 2004 ; Miles, 2005).

L’exemple de Bukowski permet de mettre en lumière le rôle instituant des lieux particuliers dans l’avènement du sujet-écrivain. Les bas-fonds (skid row, chambre de pensions miteuse, bars, ruelles, etc.) au sein desquels Bukowski a pris conscience de sa « vocation d’écrivain », où est devenu concret son désir de donner un sens à son destin par l’écriture, d’abord lieux d’écriture puis poste d’observation privilégiés, « rayonnent » sur l’ensemble de l’œuvre pour informer l’identité du narrateur et de l’auteur. Le projet d’interprétation narrative de sa propre vie par lequel Bukowski se définit et s’invente, demeure attaché à ces lieux, eux-mêmes (re)constitués par les histoires qui le décrivent. Ces multiples histoires, d’ailleurs souvent reprises dans différentes formes (poèmes, nouvelles, romans) participent de ce qu’il est devenu en tant qu’homme et écrivain : ils n’en sont pas que la transcription d’une vérité biographique indépendante de leur mise en récit.

Les lieux dans l’espace autobiographique de Bukowski

« Les lieux des années d’apprentissage, écrit Olivier Rolin, devaient émettre, à travers toute l’œuvre d’un écrivain (et bien au-delà de leur image explicite) quelque chose de comparable à ce qu’on nomme, je crois, en astrophysique, un ‟rayonnement fossile” : une sorte de signature de l’origine » (Rolin, 1999, p. 8). Si les lieux sont constitutifs de la prise de conscience de l’individu en tant que sujet, tous les lieux n’ont donc pas la même prégnance, laquelle est d’ailleurs modulée par les diverses étapes de la vie. On pourrait dire que les lieux au sein desquels le premier « avènement » du sujet-écrivain se manifeste sont décisifs et rayonnent sur l’ensemble de l’œuvre et de la vie. Ils constituent une forme de point d’ancrage, un pivot souple autour duquel la spirale de l’existence et de l’écriture s’articule. Pour Ernest Hemingway, par exemple, ce sont les paysages, « là-haut dans le Michigan » au bord de la rivière où il allait taquiner la truite (Rolin, 1999). Pour Bukowski, ce sera d’abord et avant tout la petite chambre de pension miteuse (roominghouse) puis ses satellites au sein des bas-fonds urbains, les bars sombres et enfumés, les rares cafés où les clochards sont tolérés, les ruelles ou plus généralement l’espace de la rue. Viennent ensuite se greffer, clairement au second rang, une longue liste de lieux de travail au bas de l’échelle sociale (l’usine à biscuit, l’abattoir, l’entrepôt et le centre de tri postal étant des exemples parmi de nombreux autres). Enfin, de façon récurrente mais aussi un peu plus accessoire, l’hippodrome, les célèbres racetracks où Bukowski ira jouer sa vie, ou trouver l’inspiration pour la prochaine nuit d’écriture.

Ham on rye (traduit en français sous le titre Souvenirs d’un pas grand-chose), le plus autobiographique de ses romans, relate ses années de jeunesse et d’asservissement, par sa famille et un père violent d’abord, puis à l’école (où il sera marginalisé, d’abord en raison de ses origines polonaise et allemande, ensuite de son apparence peu flatteuse plus tard envenimée par des poussées fulgurantes d’acné) et enfin à l’hôpital (où il subira des traitements douloureux et humiliants visant à contenir ces affections). À la fin du roman, Chinaski commence son combat contre les forces qui cherchent à le couler dans un moule de sociabilité qui ne lui convient pas. C’est à partir de ce moment, lit-on dans ce roman, que Bukowski commence à affirmer son identité, amorce ce long processus selon lequel nous devenons interprètes des forces qui nous façonnent, puis, bien que très progressivement, architectes de notre propre destin à partir d’éléments, on l’aura compris, provenant du milieu où nous avons vécu. C’est cela, en quelque sorte, devenir sujet, cette capacité de l’acteur de construire sa propre expérience et de lui donner du sens (Dubet, 1994). L’individu, écrit Gaulejac, devient sujet dans le refus de toutes les formes d’asservissement en transformant la crainte en révolte, la peur en indignation, la tristesse en joie, les affects négatifs qui inhibent l’action en affects positifs qui la libèrent (Gaulejac, 2009, p. 54-5). Pour Bukowski, devenir sujet, ce sera d’abord quitter la maison parentale et le modèle d’accumulation petit‑bourgeois de son père en allant faire des « excursions » périodiques dans les bas-fonds pour « préparer son avenir » : « I made practice runs to skid row to get ready for my future » (Bukowski, 1982a, p. 274).

« My father (extrait)

I think it was my father who made me decide to become a bum. I decided that if a man like that wants to be rich then I want to be poor.

and I became a bum. I lived on nickels and dimes and in cheap rooms and on park benches. I thought maybe the bums knew something.

But I found out that most of the bums wanted to be rich too. They just had failed at that.

so caught between my father and the bums I had no place to go and went there fast and slow » (Bukowski, 1990, p. 283-4)20

Devenir sujet, ce sera surtout décider de devenir écrivain, malgré tout ce qui s’y opposait : « J’étais jeune, affamé, ivrogne, essayant d’être un écrivain », écrit-il dans sa préface de la réédition de Ask the dust de John Fante, 39 ans après avoir fait la découverte de ses romans dans la bibliothèque publique de Los Angeles (Bukowski, dans Fante, 1986, p. 7). Et pour les quelques années qui suivirent (grosso modo les années de la Deuxième Guerre mondiale pour laquelle il ne fut pas conscrit étant jugé inapte pour le service militaire) c’est exactement ce qu’il a cherché à devenir. Allant de ville en ville (Atlanta, New York, St-Louis, Nouvelle- Orléans, Philadelphie), de roominghouse en roominghouse, écrivant des centaines de nouvelles (dont seulement deux trouveront preneurs) pour enfin revenir à Los Angeles dans les mêmes petits hôtels crasseux près de Bunker Hill que Bandini, le protagoniste des romans de Fante, son maître du moment. Avec le recul des années, Bukowski n’aura de cesse, et ce dans tous les genres, d’associer la naissance de sa vocation d’écrivain aux premiers lieux où il a commencé à écrire pour demeurer plus ou moins sain d’esprit (« cette même phrase simple que j’ai apprise dans ces chambres miteuses » comme nous l’avons évoqué plus tôt) (Bukowski, 1996, p. 361). Écrivant à son éditeur de longue date, John Martin, après la publication d’un recueil regroupant des poèmes écrits entre 1946 et 1966, il le signale avec insistance et nostalgie :

« Letter to John Martin, May 15, 1988 (extrait)

Well, as I type these tonight, there sat the book The roominghouse madrigals to the left of the typer. […]

You know, those small rooms were great places. You closed the door and there you were. The factory was gone, the warehouse was gone. There was just the dresser and the bed and the shades and the rug. It was a cave, it was total escape – for that time, and that time was crazy and wavering and fearful and wondrous. What they had ripped out of you, came back. At least some of it did. Sometimes they took a great deal – just getting your shoes off was about all you could do. Sometimes the dark killer of quit would come and sit inside of me. It would say, ‟Fuck it ! Give it up ! They’ve got you ! Realize it and cough it up !”

But there was another voice in there too, it said: ‟No matter what they take, try to save something, no matter how small, save one tiny bit, hold onto that even if that’s all there is.” […] I am in a small room again with the doors closed » (Bukowski, 1999, p. 104)21

Interrogé à la fin de sa vie sur les origines de sa langue littéraire et de son style, il reviendra à ses années passées dans les bas-fonds :

« The language of a man’s writing comes from where he lives and how. I was a bum and a common laborer most of my life. The conversation I heard were hardly erudite. And the years I lived were hardly laced with upper class relationships. I was down in the dung pits. I was a bit mad but it was an odd madness because I nurtured it. I allowed my mind to circle about, to bite its own ass. I goaded my instincts, fed my prejudices. Solitude was my ace card, I needed it to puff up my reality. I truly valued leisure, it was my fix. Being alone with myself was the sanctuary. […] I rolled cigarettes and I wrote hundreds of short stories, hand-printing most of them in ink. The typewriter was in hock more than out. For my observations of humanity I sat on a bar stool bumming drinks » (« Basic training », Bukowski, 1990, reproduit dans Bukowski, 2008, p. 249)22.

Il importe de considérer la temporalité différentielle entre le temps de l’écriture et l’histoire narrée : plus la distance temporelle est grande, plus le jeu de la mémoire laisse à l’oubli le temps de faire son œuvre : « L’oubli est un choix qui ne laisse passer que l’essentiel » (Julien Green, cité dans Hubier, 2003, p. 59)23. Les passages cités ci-dessus ont tous été écrits avec le bénéfice de la distance temporelle. En contraste, les premiers écrits, en tout cas ceux qui ont une saveur autobiographique ou qui peuvent être lus en fonction de ce registre, parlaient de ces chambres ou appartements miteux, s’en servaient comme décors récurrents, voire comme sites à partir desquels la réalité sociale est envisagée (Bukowski, 1973a, par exemple). Or, ces lieux étaient décrits dans l’ici et le maintenant, avec peu de recul ou de perspective, et souvent comme s’il s’agissait de la seule perspective possible. En fait, je serais tenté de dire que c’est seulement après avoir raconté sa vie à plusieurs reprises, une fois son « identité narrative » plus ou moins solidement configurée, pour reprendre les termes de Ricœur, que l’intensité du rôle instituant de ces lieux a pu devenir aussi manifeste pour Bukowski lui-même. L’extrait du poème ci-dessous, d’abord publié en 1946, pointe dans cette direction.

« The New Place (extrait)

I type at a window that faces the street on ground level and if I fall out the worst that can happen is a dirty shirt under a tiny banana tree

as I type people go by mostly women and I sit in my shorts […] it’s just a poor little neighbourhood no place for Art, whatever that is, and I hear sprinklers there’s a shopping basket a boy on roller skates. I quit I quit

for the miracle of food and maybe nobody ever angry again, this place and all the other places » (Bukowski, 1988a, p. 221-223)24

Dans l’extrait suivant, tiré d’une de ses premières nouvelles publiées sous forme de chapbook (petit livret relié de façon artisanale), les bas-fonds sont invoqués comme « espace de formation » avec, il faut bien le reconnaître, un ton fanfaron et provocateur qui correspond sans doute à la première étape de la carrière d’autobiographe de Bukowski : « Les hôpitaux, les prisons et les putes, telles sont les universités de la vie. J’ai plusieurs licences. Vous pouvez me donner du Monsieur » (Bukowski, 1982b, p. 225)25.

Ainsi, l’évolution tripartite de la trajectoire autobiographique proposée par Charlson (2005) peut-elle bénéficier d’une lecture géographique. Dans le passage du « vieux dégueulasse » (étape 1) au « romancier autobiographe » (étape 3) en passant par le « vieux dégueulasse tout de même écrivain » (étape 2), la représentation du rapport au lieu se transforme et s’enrichit. Bukowski vieux dégueulasse écrit, au présent, au sujet des bas-fonds : c’est de là qu’il s’exprime. Les chambres de pension miteuses, par exemple, sont objet de représentation et poste d’observation. Elles informent l’identité de l’écrivain par métonymie. Bukowski romancier autobiographe, écrit au passé : il jouit du recul et du regard rétrospectif. Son écriture thématise alors les rapports mutuellement constitutifs qui lient l’écrivain à ses lieux. Ceux-ci deviennent lieux de formation où sa maïeutique s’opère, au contact desquels son identité, son langage et son imaginaire se forment, grâce auxquels il lui est possible d’advenir comme sujet. À ce titre, ils informeront sa vision du monde, même lorsque sa prose sortira des bas-fonds pour explorer d’autres territoires de la ville. Le paysage originel et son « rayonnement fossile » ne deviennent manifestes que lorsque l’œuvre est envisagée dans son ensemble. Au demeurant, c’est en racontant de façon répétée son rapport privilégié à ces lieux spécifiques qu’il pourra conserver la conviction d’être demeuré « fidèle » à lui-même en dépit des transformations de sa vie et de sa personnalité. Même après avoir quitté, en fiction comme dans la vie, les roominghouses du centre-ville ou les appartements miteux de East Hollywood (quartier caractérisé par sa foule bigarrée, ses sex shops et ses motels douteux) pour San Pedro, banlieue non pas chic mais confortable, c’est en ces mêmes lieux que le narrateur et l’auteur se reconnaissent et sont reconnus par leurs lecteurs. Pour reprendre les termes proposés par Ricœur (2004) dans son Parcours de la reconnaissance, on pourrait même écrire qu’en y revenant de façon aussi récurrente, Bukowski exprime sa reconnaissance (ou gratitude) envers les lieux qui ont contribué à faire de lui ce qu’il est devenu.

Autobiographie et géographie littéraire