• L’incarnation ne peut pas être cédée à d’autres vidéastes. D’une certaine façon, c’est ce qui construit son identité. Ainsi cette incarnation peut être visuelle (un visage), propre à un caractère (une personne particulièrement drôle, ou au contraire austère), uniquement portée par la voix, un univers graphique, une mise en scène particulière, etc.

• L’incarnation ne peut pas être cédée à d’autres vidéastes. D’une certaine façon, c’est ce qui construit son identité. Ainsi cette incarnation peut être visuelle (un visage), propre à un caractère (une personne particulièrement drôle, ou au contraire austère), uniquement portée par la voix, un univers graphique, une mise en scène particulière, etc.

• Les pairs sont des individus qui partagent les mêmes caractéristiques que la personne de référence ; des collègues de travail par exemple, ou bien nos proches.

• Les pairs sont des individus qui partagent les mêmes caractéristiques que la personne de référence ; des collègues de travail par exemple, ou bien nos proches.

• La désinformation est la diffusion intentionnelle d’informations fausses ou trompeuses dans le but de manipuler ou de tromper les gens.

• La désinformation est la diffusion intentionnelle d’informations fausses ou trompeuses dans le but de manipuler ou de tromper les gens.

Pendant une élection, la désinformation, c’est le fait de répandre de fausses nouvelles sur une candidate pour nuire à sa réputation et influencer les électrices.

• La mésinformation est la diffusion d’informations incorrectes ou trompeuses, mais sans intention de nuire. Elle peut être due à une erreur ou à une mauvaise compréhension.

Une personne partage un article sur les réseaux sociaux en croyant qu’il est vrai, sans vérifier les faits, alors que l’article contient des erreurs.

• La malinformation est la diffusion de vraies informations, mais utilisées de manière à causer du tort ou à tromper.

Prenons le cas d’une personne qui partage des informations privées sur quelqu’un d’autre en ligne pour lui nuire, même si ces informations sont vraies.

• L’expression « en double aveugle » signifie que les chercheurs et chercheuses qui relisent et évaluent les articles n’ont pas accès aux identités des auteurs et autrices. Tout est anonyme.

• L’expression « en double aveugle » signifie que les chercheurs et chercheuses qui relisent et évaluent les articles n’ont pas accès aux identités des auteurs et autrices. Tout est anonyme.

• La sociologie de la traduction (élaborée par Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno Latour) est une approche qui étudie comment les idées, les technologies et les pratiques se propagent et se transforment à travers différents groupes sociaux. Elle se concentre sur le processus de « traduction », où les « actants » (personnes, organisations, objets) interprètent et modifient les informations ou les innovations pour les adapter à leurs propres contextes et intérêts.

• La sociologie de la traduction (élaborée par Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno Latour) est une approche qui étudie comment les idées, les technologies et les pratiques se propagent et se transforment à travers différents groupes sociaux. Elle se concentre sur le processus de « traduction », où les « actants » (personnes, organisations, objets) interprètent et modifient les informations ou les innovations pour les adapter à leurs propres contextes et intérêts.

YouTube a été créé en février 2005 pour partager facilement des vidéos en ligne. Initialement, c’était un espace où les internautes pouvaient télécharger et partager des vidéos personnelles. Lorsque Google a acheté YouTube en 2006, la plateforme a été « traduite » pour s’adapter aux objectifs et aux ressources de Google. Pour Google, YouTube est devenu un outil pour renforcer son écosystème publicitaire et étendre son influence sur le marché des médias en ligne. Les vidéastes, les publicitaires et le public ont interprété et utilisé YouTube de différentes manières, adaptant la plateforme à leurs propres besoins, qu’il s’agisse de divertissement, d’éducation ou de marketing.

• Un paradigme épistémologique désigne la façon dont les chercheurs et chercheuses pensent le monde et construisent le savoir à un moment donné.

• Un paradigme épistémologique désigne la façon dont les chercheurs et chercheuses pensent le monde et construisent le savoir à un moment donné.

Un paradigme épistémologique, c’est un ensemble d’idées, de méthodes, de règles et de croyances partagées par une communauté scientifique. Il sert de cadre : il oriente les questions qu’on se pose, la manière dont on observe la réalité, les méthodes qu’on utilise, et même ce qu’on considère comme une bonne réponse.

Pendant longtemps, on pensait que les différences entre hommes et femmes étaient directement liées au sexe biologique (occultant au passage environ 2 % de la population qui était intersexuée). C’était le paradigme dominant. Puis un nouveau paradigme a émergé : celui qui voit le genre comme une construction sociale. Il a permis de poser de nouvelles questions, de faire apparaître des mécanismes jusque-là invisibles (comme les stéréotypes ou les inégalités).

Changer de paradigme, c’est un peu comme changer de lunettes : on voit les choses autrement et ça peut tout bouleverser.

• Un espace social, c’est là où les individus interagissent et se positionnent selon des règles, des normes et des hiérarchies spécifiques. Chaque espace social a ses propres dynamiques de pouvoir et de légitimité et les individus développent des stratégies pour naviguer et maintenir leur position au sein de ces espaces. L’accès à certains espaces sociaux peut être limité par le capital social, économique ou culturel que possède une personne.

• Un espace social, c’est là où les individus interagissent et se positionnent selon des règles, des normes et des hiérarchies spécifiques. Chaque espace social a ses propres dynamiques de pouvoir et de légitimité et les individus développent des stratégies pour naviguer et maintenir leur position au sein de ces espaces. L’accès à certains espaces sociaux peut être limité par le capital social, économique ou culturel que possède une personne.

Le besoin de voir des visages !

Dans la première partie, nous avons vu que le format de vidéo sur YouTube s’est progressivement construit de manière à mettre en avant une figure, c’est-à-dire une personne incarnant des valeurs, une culture, une manière d’être au monde. L’usage d’une figure incarnante permet un ancrage relationnel avec sa communauté (il est plus facile de créer du lien avec une personne avec qui nous savons avoir des affinités). Cette relation est fictive, au sens traditionnel du terme, puisqu’elle se fait la plupart du temps de manière asynchrone (c’est-à-dire dans une temporalité différente entre le moment où la vidéo est tournée puis regardée) et asymétrique parce que les vidéastes s’adressent non pas véritablement à leur communauté, mais le simulent. Dans le dispositif d’enregistrement (à savoir la manière dont s’organise le tournage, le script, les intentions, la technique, etc.), les vidéastes parlent à une caméra. En réalité, il n’y a personne en face en dehors de quelques personnes en soutien à la technique. Les vidéastes doivent faire semblant de parler à des gens pour donner l’impression qu’iels sont en lien avec leur public, que la relation est authentique. Une seconde raison pour laquelle l’incarnation est de mise sur YouTube est que la plateforme encourage le fait de devenir le produit que nous vendons. C’est ce qu’on appelle l’« égo-entrepreneuriat ». En d’autres termes, le produit ce sont les vidéastes à travers leur identité et leur vie (réelle ou fictive).

Contrairement aux autres contenus sur YouTube, la vulgarisation scientifique doit être respectueuse d’un savoir scientifique. Lorsque les vidéastes proposent un contenu de unboxing ou de gameplay, c’est la mise en scène de l’expérience qui est le contenu du format. C’est-à-dire que le public apprécie de les voir vivre une expérience particulière et la commenter. L’information partagée est davantage un savoir expérientiel (issu de l’expérience de la personne) qu’un savoir traditionnel, académique, issu d’une autre source que soi-même. La vulgarisation scientifique implique de devoir faire appel à un savoir situé en dehors de soi et dont la référence est cadrée par une évaluation qui la rend vraie (au sens où elle respecte ce savoir de référence) ou fausse (elle ne le respecte pas). Donc les vidéastes doivent à la fois incarner, mais aussi faire de la place à un savoir qui n’est pas à soi. Et c’est là toute la difficulté.

Quelques exemples d’incarnation

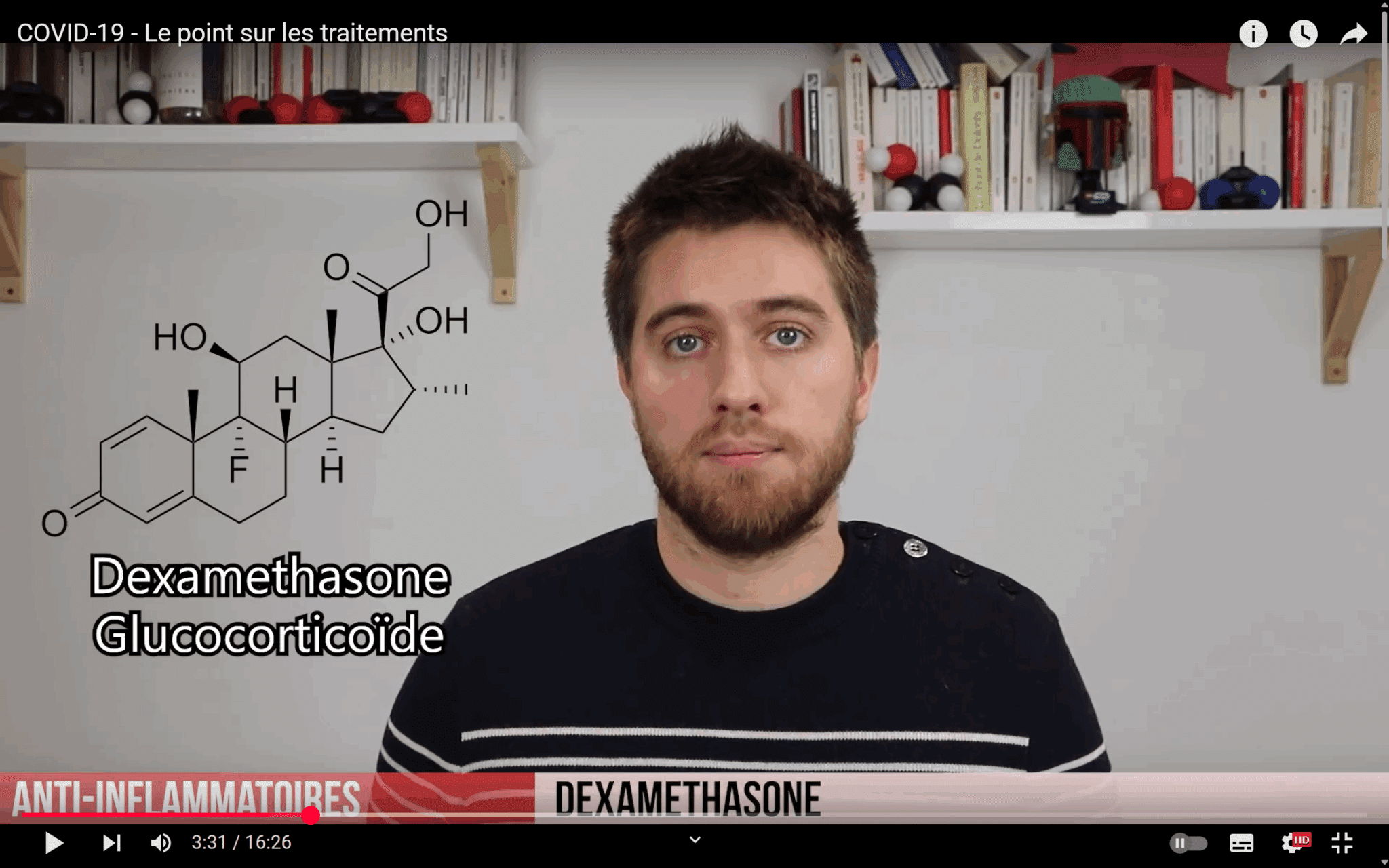

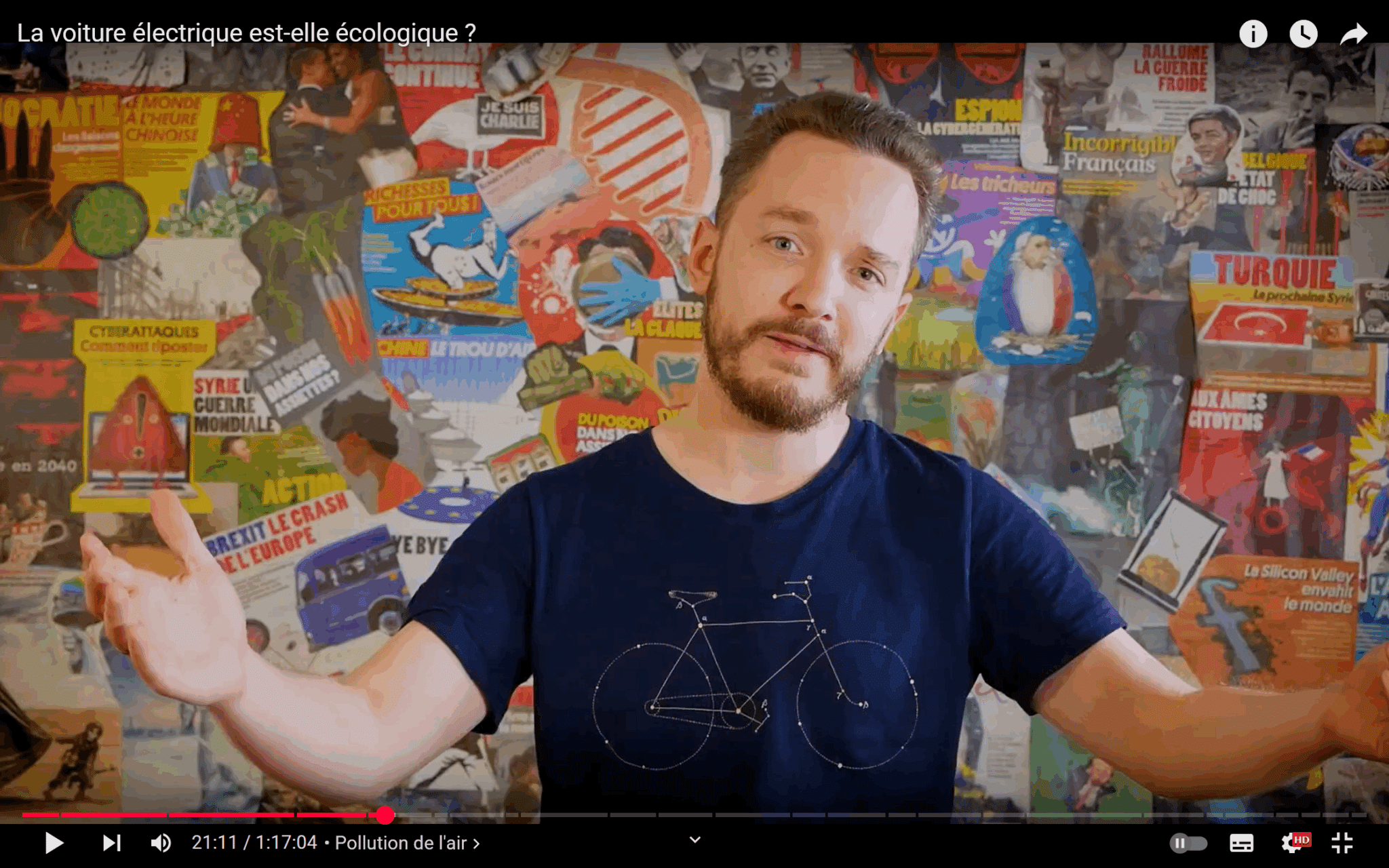

L’incarnation la plus évidente est celle d’une personne de chair et de sang que nous voyons à l’écran. Le lien passe par l’impression que la personne nous regarde, s’adresse à nous, selon une norme héritée des médias de la télévision et des interactions ordinaires de la vie sociale.

(Climen, 2021, 03:31).

Cette interaction peut aussi prendre d’autres formes comme une figure récurrente qui devient une signature, à des fins comiques par exemple, pour fidéliser son public, pour servir son propos.

Cette interaction peut aussi prendre d’autres formes comme une figure récurrente qui devient une signature, à des fins comiques par exemple, pour fidéliser son public, pour servir son propos.

(Le Réveilleur, 2021, 23:13).

(Science de Comptoir, 2022, 01:39).

(Le Réveilleur, 2021, 21:11).

L’incarnation peut aussi renvoyer à un univers esthétique ou une voix.

L’incarnation peut également convoquer d’autres « figures », parfois stéréotypées, comme nous le voyons ici avec l’archétype de la figure scientifique (blouse blanche, microscope, etc.).

Comment évaluer la production scientifique ?

Il est donc possible de passer un moment agréable à regarder une vidéo réalisée par une personnalité que nous apprécions, mais, dans le cadre d’une vidéo de vulgarisation scientifique, où le savoir reste ce qui prime, comment pouvons-nous nous assurer que ce dernier est respecté ? La question se pose également dans le cadre de la communication scientifique académique : comment s’assurer que les chercheurs et chercheuses, auteurs et autrices d’un article scientifique, ne racontent pas n’importe quoi ?

Pour comprendre et lever le doute, voici quelques éléments de contexte :

- La réputation professionnelle : Une publication scientifique signée est un écrit professionnel qui donne à voir les qualités et la fiabilité des personnes qui l’ont rédigé. Cela signifie qu’un bon écrit valorise ses auteurs et autrices et les qualifie de bons ou bonnes professionnelles, un mauvais écrit fait le contraire. Personne ne souhaite avoir une mauvaise réputation professionnelle, tout simplement parce que cela a un impact sur l’évolution d’une carrière et la possibilité de trouver un emploi.

- Le cadre déontologique de la recherche : Les personnes qui font de la recherche ont une déontologie personnelle (un cadre moral et une éthique) et aussi professionnelle, imposée par les organismes de recherche dans lesquels elles travaillent. Lorsqu’une personne en doctorat soutient sa thèse (c’est-à-dire qu’elle présente sa thèse devant un jury pour accéder au grade de docteure de sa discipline) elle doit lire à haute voix et signer une charte de thèse.

« Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Son but est la garantie d’une haute qualité scientifique. » (Ministère de l’Éducation nationale, 1998)

- Le fonctionnement de la recherche : Il est rare que la recherche se fasse en solitaire sans en avoir parlé autour de soi, dans son labo, dans son équipe de recherche. La plupart des résultats de recherches s’inscrivent dans la continuité des travaux antérieurs. Les médias et les arts aiment parfois rendre compte d’une figure solitaire scientifique qui parvient à elle seule à bouleverser tout un pan disciplinaire par une sorte d’illumination quasi-mystique. Ce n’est que de la fiction, une image simpliste qui nourrit un univers romanesque qui n’a aucun ancrage dans la réalité. Aucune recherche sérieuse et impactante n’émerge du néant. Aucun esprit, aussi génial soit-il, parvient à imaginer des théories incroyables à partir d’une simple observation du réel ; tout s’inscrit dans un héritage scientifique intériorisé, plus ou moins consciemment.

Au sujet de la figure du génie, je recommande la lecture de l’ouvrage de Stephen Jay Gould, Le pouce du panda, et à qui l’on doit cette citation :

« Je suis, de toute façon, moins intéressé par la taille et les circonvolutions du cerveau d’Einstein que par la quasi-certitude que des individus d’un talent égal ont vécu et sont morts dans les champs de coton et dans les mines. » (Gould, 1996, p. 161)

Pas de miracle, donc ! Que ce soit depuis l’école élémentaire (les mathématiques, l’histoire, etc.) jusqu’à l’université, tout savoir modèle notre vision du monde et nourrit notre imagination. Sans le travail de celles et ceux qui ont précédé notre existence, nous ne pourrions pas voir, lire et comprendre le monde comme nous le faisons.

- Un contexte de publication scientifique : Une publication scientifique est relue et évaluée par des pairs et en double aveugle.

Dans le cas où un article n’est pas jugé suffisamment rigoureux, il est demandé aux auteurs et autrices de le corriger avant une nouvelle relecture. Dans ces circonstances, la publication d’un article à comité de lecture peut prendre plusieurs années. C’est pourquoi faire référence à « l’actualité scientifique » n’a pas vraiment de sens. Un article qui vient d’être publié peut rendre compte de travaux entamés de nombreuses années auparavant.

- Les sources et citations : Ce n’est pas l’action de sourcer qui prémunit contre toute tentative de transmettre une mauvaise information, c’est plutôt la fiabilité des sources. Les sources vont permettre de qualifier la pertinence d’une recherche. Si les sources semblent peu fiables, cela en impactera nécessairement l’autorité et en même temps la légitimité de son auteur ou autrice. Donc si sourcer est absolument nécessaire pour montrer le sérieux de la démarche, cela ne se fait pas n’importe comment. Il convient d’agir avec certaines normes et attentes liées aux disciplines et aussi du monde de la recherche. Écrire un article scientifique ne suffit pas à faire référence dans une discipline, tout comme le fait d’empiler des sources douteuses, ne permet pas d’en constituer une seule de solide. Il vaut mieux peu de sources, mais des bonnes, reconnues, qui font autorité, qu’une myriade dont il faut se méfier.

Vous l’avez peut-être remarqué en regardant des vidéos sur YouTube, les codes de la vulgarisation scientifique ne sont pas réservés aux contenus sérieux. Des vidéastes de la complosphère (conspirationnistes, pseudoscientifiques) les utilisent parfois pour donner l’impression d’apporter des réponses scientifiques, alors qu’iels diffusent en réalité des idées fausses (fake-news). Il faut rester lucide : sur YouTube, comme ailleurs sur internet, c’est l’esprit critique qui permet de faire le tri.

Quelques exemples d’évaluation

Les contenus des vidéastes de vulgarisation scientifique sont donc évalués par un processus qui s’apparente à la démarche académique de vérification des savoirs transmis. C’est ce qui est désigné par la notion de « validation informelle par les pairs ». Plusieurs indices permettent d’expliquer cette idée.

- 1er indice : Les chaînes YouTube des vidéastes de vulgarisation scientifique sont similaires à une vitrine professionnelle. Si iels ne satisfont pas les exigences liées à une vulgarisation scientifique de qualité, iels n’auront pas une large audience, ne pourront pas faire de collaborations et n’auront pas le soutien d’autres vidéastes iels-mêmes en quête d’une bonne réputation. Le travail en ligne construit une « réputation numérique » et si celle-ci est reconnue, elle facilite l’accès au travail et à des revenus. Un des moyens d’enrichir cette réputation est, par exemple, de mettre en avant ses diplômes. Ils sont des marqueurs de légitimité à parler de science sans avoir à se justifier. Un diplôme, si nous l’avons obtenu, c’est que nous l’avons certainement mérité !

Quelques exemples présents dans la description d’une sélection de chaînes :

« Climen est un interne en Pharmacie qui occupe son temps libre à vulgariser sur YouTube la santé en général mais en mettant parfois l’accent sur l’action pharmacologique des médicaments. » (Climen, s.d.)

« Je suis journaliste scientifique, diplômée en géologie et en biologie évolutive et découvreuse de coprolithe (au singulier). » (Science de Comptoir, s.d.).

- 2e indice : Les scripts de vulgarisation scientifiques sont souvent écrits à plusieurs mains, ou encore relus par des spécialistes de la discipline, ce qui limite le risque d’erreur. Ainsi, comme c’est le cas dans le monde de la recherche, la production scientifique est rarement le produit d’une seule personne.

- 3e indice : Le public regroupé autour de ces contenus semble composé de personnes aptes à évaluer et corriger les erreurs, ou en tout cas, à les mettre en débat, une fois que la vidéo a été mise en ligne. Cela expose le propos du contenu à une critique qui impose aux vidéastes une ré-explication, une ré-énonciation et parfois l’amène à produire un correctif, soit sous la forme de texte (commentaire épinglé ou sous-titre) ou encore sous la forme d’une séquence dédiée dans la vidéo qui suivra. En ce sens, la vidéo bénéficie d’une relecture qui en souligne les faiblesses et oblige les vidéastes à proposer une correction au risque de perdre en légitimité pour la suite de leurs productions.

- 4e indice : Enfin, à la manière d’une publication scientifique qui fait apparaître les sources en fin de texte (la bibliographie), les vidéastes glissent des liens vers des sources dans l’espace commentaire de la vidéo. Cet espace a été récupéré de manière à reproduire ce qu’il se passe dans la science comme référence à une culture scientifique.

Ainsi, nous voyons bien qu’il y a une similarité entre le fonctionnement des publications scientifiques académiques, et leur validation, avec les vidéos de vulgarisation scientifique sur YouTube. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, puisqu’on ne construit pas le savoir scientifique sur des vidéos YouTube, mais le besoin de vérité est le même. Ainsi, il n’est pas étonnant que les méthodes pour se prémunir de fausses informations fonctionnent plus ou moins de la même manière.

La science imparfaite sur YouTube

Nous allons désormais aborder la notion de « science imparfaite ». Elle décrit une manière particulière d’aborder la science, non pas dans toutes ses dimensions, mais seulement par une de ses facettes. L’objectif, ici, est d’en faire une version allégée, pour une meilleure appropriation de sa teneur par un public profane par exemple, c’est-à-dire un public qui n’est pas particulièrement sensibilisé à un aspect scientifique particulier.

La science imparfaite, c’est ce que je désigne comme étant une version tronquée de la science, où seule une ou plusieurs de ses facettes sont conservées. Et si nous parlons de sciences imparfaites, nous pourrions en toute logique parler de « sciences parfaites ». Une science parfaite serait un idéal qui explicite chaque étape du raisonnement scientifique et chaque notion abordée derrière la production d’un écrit scientifique. Est-ce qu’une science parfaite existe ? Ce n’est pas sûr, car dans toute démarche scientifique, il y a une part qui reste informulée ou encore détériorée par une succession de discussions, de reformulations, de « traductions ». Cela commence dès l’observation d’un phénomène à sa prise en note. Cela se poursuit dans la conformation d’une donnée dans un tableur (au sens de la « rendre conforme », c’est-à-dire agir dessus pour la faire entrer dans des cases), lors d’une synthèse d’une pensée traduite et réinterprétée par des collègues, ou encore, lors d’une négociation dans les relations interpersonnelles au sein du laboratoire…

Il est impossible de rendre compte de l’intégralité du cheminement intellectuel qui conduit à établir un savoir scientifique à partir d’une première question de recherche ou d’une première interprétation. Même s’il paraît particulièrement fidèle au processus scientifique, un article scientifique reste une synthèse, une (re)présentation argumentée d’un cheminement intellectuel, une mise à plat d’une méthodologie scientifique qui propose des données et des analyses en vue d’en établir un savoir transférable. Cela reste une tentative de rendre compte de tout un parcours et pris dans un contexte culturel, dans un « paradigme épistémologique », cela impose que certaines choses seront dévoilées, tandis que d’autres seront gardées sous silence. Donc si nous admettons que la science parfaite n’existe pas, nous pourrions dire que toute science est imparfaite.

Ce ne sont pas toutes les sciences que je qualifie d’imparfaites, mais seulement celles qui, à un moment, sont inscrites dans un processus de vulgarisation scientifique. Je les considère ainsi, car elles se distinguent véritablement des autres formes de transmission scientifique par leur usage des émotions et la volonté de transférer le savoir d’un espace social à un autre.

La vulgarisation scientifique n’est pas un dialogue entre scientifiques, comme cela se fait dans la communication scientifique. La vulgarisation scientifique permet à une personne tierce de ré-énoncer le propos scientifique pour un public en dehors des académies scientifiques en s’appuyant notamment sur l’émotion. Si la vulgarisation scientifique est le dernier maillon de la chaîne scientifique (depuis la première hypothèse, en passant par la production de savoir jusqu’à sa valorisation), elle ne rend absolument pas compte de sa complexité et de toutes ses dimensions. Elle traduit une forme simplifiée d’accès à ses savoirs les plus spectaculaires. Il est possible de faire de la vulgarisation scientifique sur des sujets qui a priori ne sont pas spectaculaires, c’est là le propre de la vulgarisation : les rendre spectaculaires, « en faire un spectacle » dans son sens premier, c’est-à-dire de « donner à voir ». Ainsi ce n’est pas la caractéristique du savoir qui permet d’identifier s’il fera un bon sujet de vulgarisation scientifique, mais plutôt la capacité qu’aura la personne en charge de la vulgarisation scientifique à transposer le savoir scientifique en un énoncé qui peut faire spectacle et donc générer de l’émotion.

« Le mot français “spectacle” est issu du latin spectaculum. Il est lui-même issu de la racine indo-européenne spek qui signifie “contempler, observer”. En latin le nom signifie un spectacle mais aussi une vue, un aspect et une merveille à voir (“septem ominium terrarium spectacula” : les sept merveilles du monde). » (Ministère de l’Éducation nationale, 2018, p. 3)

C’est donc par le prisme de la vulgarisation scientifique que le savoir devient imparfait. Par « imparfait », il n’y a pas de jugement de valeur ! Il s’agit de rendre visible le processus qui transforme un objet intellectuel et académique en un objet chaud, émotionnel, spectaculaire et ancré dans une culture bien identifiée.

Quelles sont les conséquences de cette « science imparfaite » ?

Quel est l’intérêt de travailler sur le caractère imparfait de la science par rapport à une science académique et plus reconnue ? La communication académique de la science requiert une acculturation scientifique (Las Vergnas, 2011 ; Archer et al. 2015), c’est-à-dire une capacité acquise par une confrontation régulière à des contenus scientifiques, ou une expérience individuelle ou collective de science (par exemple, le fait d’aller à des expositions scientifiques avec ses parents, ou d’avoir un microscope étant enfant, etc.). Il n’est pas évident pour une personne qui n’a pas l’habitude de lire de la science, ou qui n’a pas les compétences de savoir scientifique, d’accéder à ce qui est dit dans un article. L’avantage de la science imparfaite, c’est qu’elle ne repose pas sur une acculturation à la science, profondément inégalitaire, ou sur des compétences scientifiques acquises sur du long terme à l’université, mais sur des mécanismes plus humains, sur des compétences et aptitudes sociales émotionnelles qui requièrent peu ou pas d’aptitude scientifique. La science imparfaite s’adresse à nous en tant que personne sociale et humaine et non pas en tant que spécialiste d’une discipline académique. En ce sens, la science imparfaite dialogue avec notre humanité, avec notre identité sociale, avec ce qui nous constitue, mais pas en tant que personne compétente sur un champ disciplinaire particulier. La science imparfaite a l’avantage de se rendre accessible.

En bref

1. L’importance de l’incarnation dans la vulgarisation scientifique sur YouTube

YouTube est un média de l’incarnation. Ce qui compte, c’est le visage, la voix, le style, l’univers personnel des vidéastes. Même si la relation est fictive et asymétrique, l’illusion d’un lien direct renforce l’engagement. YouTube pousse les vidéastes à devenir leur propre produit. C’est une tension permanente pour les vidéastes de vulgarisation scientifique, car iels doivent conjuguer cette logique d’incarnation avec un contenu fondé sur un savoir extérieur, rigoureux et validé.

2. Les multiples formes de l’incarnation

Cette incarnation peut prendre plusieurs formes : un visage qu’on retrouve vidéo après vidéo, un ton de voix reconnaissable, un humour ou une esthétique visuelle singulière. L’incarnation devient une signature, un code de reconnaissance, voire un outil narratif. Même la figure du « chercheur » ou de la « chercheuse » peut devenir un stéréotype incarné pour transmettre un message.

3. La validation scientifique et la question de la fiabilité

Dans une vidéo de vulgarisation, comment faire confiance au contenu présenté ? La validation ne passe pas par une procédure formelle comme dans le cadre académique, mais par des mécanismes informels : réputation des vidéastes, reconnaissance par la communauté, respect implicite des codes de la recherche.

Mais incarner, ce n’est pas seulement apparaître. Ce n’est pas uniquement prêter sa voix, son visage ou son style. Incarner, c’est aussi ressentir. Et faire ressentir. C’est là qu’interviennent les émotions. Car si la science, dans son idéal, se veut rigoureuse, mesurée, objective, sa diffusion ne peut se contenter d’un ton neutre ou distant. Les émotions sont partout dans la vulgarisation : elles attirent l’attention, elles fidélisent, elles donnent du sens. Et YouTube, par sa nature expressive et directe, en est le terrain d’expression privilégié.

Alors, quelle est la place exacte des émotions dans la communication scientifique ? En quoi modifient-elles notre perception du savoir ? Et que se passe-t-il lorsque ces émotions débordent les frontières de la vulgarisation pour atteindre l’espace académique lui-même ?

C’est à ces questions que nous allons répondre dans la partie suivante, en nous plongeant dans les discours, les styles et les tensions de nature affective et émotionnelle de la science à l’ère du numérique.