Paru dans : Les Cahiers du Bazadais, 9, 1965, 38-54.

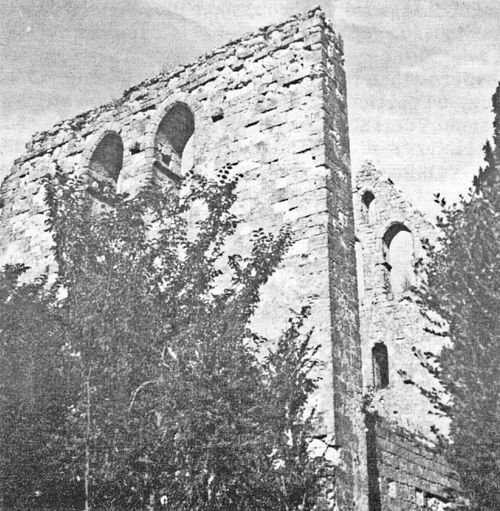

Monclaris, voilà certes un nom qui n’évoque que bien peu de choses pour beaucoup de Bazadais. C’est celui cependant d’une ancienne paroisse et aujourd’hui encore, d’une église, qui fut naguère la plus belle de la vallée du Lisos. C’est depuis quelques années aussi une ruine émouvante dans un site qui est parmi les plus pittoresques du Bazadais. Mais si l’on n’aperçoit plus aujourd’hui que deux jets de pierre se dressant fièrement dans leur encadrement de cyprès, c’est à cause de l’ignorance des hommes du XIXe siècle. C’est en effet par une nouvelle page au chapitre déjà fort long du vandalisme contemporain, qu’il nous faut ouvrir le dossier de Monclaris.

Monclaris fut, jusqu’à la Révolution de 1789, une paroisse du diocèse de Bazas. Elle devint alors une section de la commune d’Aillas puis de celle de Sigalens, lors de la création de cette nouvelle commune. L’église traversa sans trop de mal l’orage révolutionnaire et, bien qu’on ait songé à la démolir en 1806, le projet ne fut finalement pas mis à exécution. Elle posséda d’ailleurs, en la personne de l’abbé Castéra, un curé particulier jusqu’en 1833. C’est sous son ministère que l’édifice reçut les dernières réparations importantes et une décoration dont il nous reste encore des vestiges et une intéressante inscription. Tout au long du XIXe siècle l’église bénéficia, d’ailleurs, d’aménagements intérieurs : fonte d’une nouvelle cloche en 1844, construction d’un autel principal en 1865, et même refonte de la cloche en 1932. Ces quelques dates témoignent de la vie qui anima l’édifice jusqu’à une époque toute proche.

Il semble bien que ce fut dans la décade suivante que, par négligence, la toiture commença à se détériorer, à tel point qu’en 1940 le service religieux cessa d’y être assuré. La guerre de 1939-1945 porta, comme à l’église voisine d’Auzac, le coup de grâce, si bien qu’en juin 1944, les objets du culte furent transportés dans l’église de Sigalens.

Depuis cette époque, l’édifice s’est progressivement dégradé tandis que les hommes, avec un acharnement qui ne cessait de croître prêtaient leurs mains aux intempéries. C’est ainsi que le 8 août 1953, le conseil municipal de Sigalens décidait le déclassement de l’édifice et qu’au mois de décembre suivant, se déroulait une enquête de commodo et incommodo en vue de la désaffection définitive de cette église, en même temps d’ailleurs que de celle de Glayroux. Elle fut, nous le présumons, concluante. En effet, dès le mois de décembre, le maître-autel en marbre blanc était démonté et transporté dans l’église de Sigalens, où il était réédifié au mois de mars suivant. C’était peut-être, de tous les objets du culte, le seul qui n’eût aucune valeur artistique. On laissa par contre à l’abandon un beau bénitier monolithe et un autel baroque. Le premier fut ensuite volé, le second rongé par l’humidité, écrasé sous les gravats, devint une mine à souvenirs, vite épuisée. En même temps commençait la destruction systématique de l’édifice : heureusement était-il doublé d’importantes dépendances sur sa face nord. Ce furent elles qui suscitèrent d’abord l’intérêt des démolisseurs, pour des raisons de commodité d’ailleurs et peut-être aussi à cause des cheminées en marbre assez belles que nous nous souvenons y avoir vu. Ce fut ensuite au tour du mur nord de la nef de disparaitre sous les coups de pioche. Il n’en reste plus rien aujourd’hui.

La dernière étape faillit bien avoir lieu au mois de mars 1962. Chose inouïe, un particulier muni de l’autorisation officielle essaya avec un tracteur de faire tomber les clochers et le chœur après les avoir ceinturés d’un filin d’acier. Les dangers de l’opération pour le voisinage, la résistance des murs, dont la traction mécanique ne put venir à bout, firent abandonner le projet, bien qu’on ait songé un instant à dynamiter l’édifice.

Ce sont là des faits étranges. Même sous l’angle financier la pierre extraite d’une carrière ne doit guère coûter plus cher que celle provenant de la démolition d’une église, sans compter le danger couru. Alors, comment expliquer cet acharnement contre un monument s’il n’y a même pas d’avantage matériel. La réponse est simple, terrible à notre époque : l’ignorance, à un degré difficilement imaginable mais hélas trop évident, jointe à un goût certain de la destruction, voire du pillage. Quand on songe que de tels actes ont lieu en plein XXe siècle, que les victimes en sont des édifices vieux d’un demi-millénaire, témoignage d’une civilisation qui est la nôtre, on est légitimement inquiet. Au-delà des pierres, c’est un monde que l’on démolit et les démolisseurs et ceux qui les laissent faire devraient se souvenir que ce monde est le leur.

Peut-être faut-il en arriver à cette extrémité pour que, spontanément, par un mouvement d’indignation, des hommes se refusent à admettre de telles choses et, sans vouloir renverser la marche du temps, essaient de sauver ce qui peut encore l’être. Depuis quelques mois, grâce à la compréhension de la nouvelle municipalité de Sigalens et de son Maire M. V. J. Marot, grâce aussi à l’action de M. le Dr Chapeyrou, Monclaris peut espérer vivre encore de nombreuses années. M. le Dr Chapeyrou, qui a créé à Agen un comité de sauvegarde de l’art français, a eu l’attention attirée sur l’église de Monclaris, toute proche du département du Lot-et-Garonne. Ainsi qu’il l’a fait à Labastide-Castel-Amouroux, St-Pierre-d’Aurivals ou St-Pierre-de-Londres, il a entrepris à Monclaris un nettoyage de l’édifice qu’il espère pouvoir compléter par la pose de tirants aux murs du chœur, et d’une couverture légère au-dessus de la voûte. Agissant avec une équipe d’ouvriers animés, comme lui, d’une véritable foi dans leur entreprise, il n’a ménagé ni son temps, ni son argent, ni sa peine. C’est un bel exemple que les Girondins devraient imiter. La municipalité de Sigalens envisage, de son côté, le nettoyage complet du cimetière et de ses alentours. Si tout cela se réalise et surtout si l’entretien se poursuit, les ruines de Monclaris se profileront longtemps encore dans le ciel bazadais.

Celui qui en a été le dernier curé, l’abbé Maurice Expert qui vit encore à St-Sauveur-de-Meilhan et qui a été le témoin impuissant de ce chef-d’œuvre de vandalisme a consacré depuis de nombreuses années plusieurs articles à Monclaris dans le Bulletin Paroissial de St-Sauveur. C’est d’ailleurs à l’histoire de la paroisse, plus qu’à l’édifice lui-même, qu’il s’est intéressé. C’est aussi dans ce bulletin que M. d’Anglade a publié un compte rendu de la visite qu’il fit à Monclaris en 1952.

En fait, mis à part Ch. Braquehaye qui a publié en 1886 un article dans le Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux, peu de personnes se sont intéressées à cet édifice. E. Féret lui a consacré quelques mots en 1893, E. Rebsomen en 1913, Dom R. Biron en 1928.

Nous n’avons pu, faute de temps, réunir, sur l’église de Monclaris, toute la documentation souhaitée, mais nous espérons cependant par les lignes qui vont suivre, préciser quelque peu les caractères de ce curieux édifice.

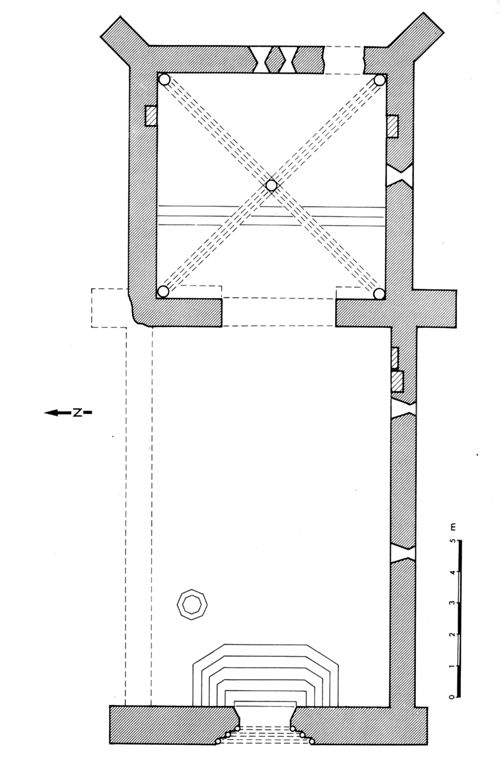

Plan

C’est un des plus simples qu’il soit puisque l’édifice est constitué d’une nef prolongée par un chœur à chevet plat.

Intérieur : la nef

On y accède par un portail en arc brisé, ouvert dans le mur ouest et qui s’élargit de l’ancien emplacement de la porte à l’entrée de la nef. Cette partie légèrement ébrasée est surmontée par un arc surbaissé. Il fallait naguère utiliser un bel escalier de six marches pour descendre au niveau du sol de la nef située en contrebas ; il n’en reste plus aujourd’hui qu’une seule qui permet de retrouver le plan polygonal de l’ensemble, les autres ayant excité l’intérêt des paveurs de route. C’est grâce aux gravats qui la recouvraient que cette marche a pu leur échapper et être ainsi dégagée par l’équipe du Dr Chapeyrou. Pour la même raison le sol de la nef, dallé en carreaux de terre du pays, nous a été conservé intact, comme on peut le constater à la suite du déblayage partiel qui en a été réalisé. Chose curieuse, qui est d’ailleurs la preuve d’une réfection moderne, ce carrelage n’est pas dans le même axe que celui du chœur, qui est sans doute beaucoup plus ancien.

L’ensemble de la nef mesure 12 m de long sur 7,60 m de large et le rayon de l’escalier qui permet d’y descendre est de 2 m environ. Le mur nord ayant été complètement démoli, c’est sur la face sud et sur celle des deux clochers que se porte actuellement tout l’intérêt.

Le mur sud, encore enduit par endroits, mais dont le parement est constitué par le même bel appareil que nous retrouverons au-dehors, mesure environ 6 m de haut. Cette façade présente deux ouvertures en arc plein cintre avec ébrasement intérieur, hautes de 1,28 m et larges de 0,20 m pour la partie éclairante. La première est située à 4,75 m du clocher ouest, la seconde à 2,46 m du clocher est. Comme le mur nord ne comportait aucune ouverture, c’est donc seulement par ces deux fenêtres que la nef était éclairée. Elle était donc fort sombre lorsque l’édifice avait encore une toiture. Ch. Braquehaye l’avait remarqué et nous-même l’avons naguère constaté (fig. 3).

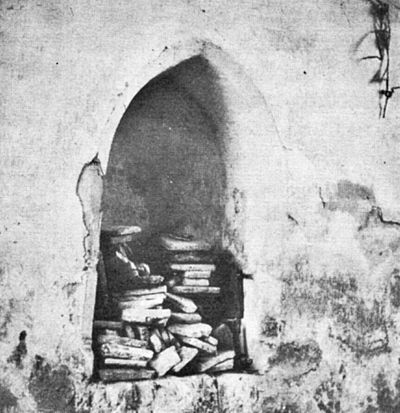

À proximité du clocher est, apparait enfin sur ce même mur, en partie dégagée, une niche en arc brisé dont les arêtes sont chanfreinées. On distingue aussi, sur la face externe de l’arc, des traces de peinture fort anciennes. Il serait facile de déblayer la partie inférieure de la niche, encore garnie de moellons. Cela nous apporterait sans doute quelque lumière sur une découverte assez curieuse que nous avons faite à proximité. Il semble, en effet, que le pied droit du côté gauche ait été démoli pour élargir la niche en direction du chœur. On aperçoit d’ailleurs le linteau droit d’une seconde niche attenante à la précédente. Or toujours vers le chœur, mais cette fois dans l’axe du mur, on distingue un demi-arc brisé encadrant un conduit voûté et plongeant. Où menait-il ? Pour quels motifs a-t-on aménagé ces deux niches ? Nous l’ignorons encore (fig. 4).

Il faut enfin noter sur cette même façade sud, au-dessus des fenêtres, l’existence d’une rangée de cinq corbeaux en pierre certainement anciens. Ils étaient, de toute façon, sans utilité depuis longtemps, puisque le badigeon blanc qui atteignait l’ancien lambris déborde largement au-dessus de ces corbeaux. On aperçoit aussi, à peu près à mi-hauteur de la fenêtre ouest, le départ d’une poutre de bois engagée dans le mur.

C’est en comparant ces supports à ceux que l’on remarque sur la face interne du clocher ouest que l’on peut en retrouver la destination commune. Notons tout d’abord le départ de poutres engagées dans le mur du clocher et orientées donc dans l’axe de la nef. Or, elles sont au même niveau que celles du mur sud de la nef et, à ce niveau, sur le mur du clocher l’enduit est absent. Ces indices nous amènent à penser qu’il y avait là une tribune en bois, comme en trouve si souvent dans les églises rurales.

On constate, d’autre part, que la rangée de corbeaux du mur sud de la nef se poursuit sur la face du clocher, où on en remarque deux, un à proximité de chaque angle de la nef. Il est donc probable qu’à l’origine la nef était recouverte d’un plancher sur solives qui, malgré la faible hauteur des combles, supportait sans doute un grenier. Le lambris en anse de panier, datant du XVIIe siècle ou d’une époque plus récente et qui recouvrait la nef jusqu’à ces dernières années, dépassait le niveau de ce plancher et atteignait presque la toiture, comme le montre la trace laissée par le badigeon moderne des murs.

Le mur du clocher est, qui sépare la nef du chœur, ne présente qu’un intérêt assez limité à l’exception des peintures qu’on y aperçoit. Sur la partie nord, on distingue, en effet, peint en ocre rouge et jaune, une sorte de baldaquin qui devait autrefois surmonter un autel. Il s’agit sans aucun doute de cet autel “en bois peint et doré” dont par le M. d’Anglade. C’était le même qui possédait ce “morceau de cuir gauffré et peint” qu’évoque Ch. Braquehaye et qui, à la fin du XIXe siècle, servait de façade à un autel délabré. Le nouvel autel du chœur, en marbre blanc, offert par la famille Chevassier, était en effet en place depuis 1865.

Il est difficile d’assigner une date à ce petit monument, aujourd’hui disparu, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’un autel du XVIIe ou XVIIIe siècle.

En 1825, lors de la dernière restauration importante de l’édifice, on le couronna du décor peint que nous apercevons encore, et on écrivit sur le mur nord de la nef, aujourd’hui disparu, la mention “Autel Privilégié”.

Ce qu’il est finalement advenu de cet autel, nous l’ignorons, mais nous pensons qu’il a été progressivement détruit.

En 1952, M. d’Anglade avait remarqué que “divers motifs et ornements” avaient été brisés et gisaient à terre. Nous fîmes la même constatation quelques années plus tard, en compagnie de M. L. Cadis. Il n’y a donc aucun espoir d’en retrouver jamais le moindre élément.

Côté sud, par contre, on note sous les enduits, des traces de peinture ancienne de couleur rouge, datant sans doute de la même époque que celles relevées sur la niche du mur sud de la nef.

On ne peut terminer cette description de la nef sans évoquer les fonts baptismaux qui se trouvaient naguère à gauche, près du portail d’entrée. La cuve en calcaire monolithe, de forme octogonale, portait la date de 1688. Elle aurait donc été établie sous le ministère de l’abbé F. Chastard. C’était, par sa date, une très belle pièce, rare sinon unique, dans tout le Bazadais. M. A. d’Anglade avait sous-estimé la force qui peut animer un archéologue amateur, poussé par sa passion, en pensant que le poids de la cuve baptismale découragerait toute tentative de vol. Nous l’avons vue pour la dernière fois vers 1955-56, mais nous pensons qu’elle n’est pas allée très loin. Peut-être ces lignes tomberont-elles sous les yeux de celui qui s’est chargé de leur “conservation”.

Le chœur

C’est la partie la plus intéressante de cet ensemble si original.

On y pénètre par un arc triomphal brisé large de 3,60 m, épais de 1,20 m, mais qui n’est pas parfaitement situé dans l’axe de la nef puisque les pieds droits sont respectivement à 2,24 m et 1,76 m des murs nord et sud de la nef. Les arêtes de l’arc, côté chœur et côté nef, ont été, d’autre part, chanfreinées mais, à proximité du sol, on revient à une arête vive par un listel posé de biais et une gorge. Notons aussi, de chaque côté, au départ de l’arc et plaquée contre l’intrados, une sorte de corniche constituée d’une gorge soutenant un bandeau (fig. 3).

Le chœur est de plan sensiblement carré puisqu’il mesure 7,26 m de large et 7,15 m de profondeur. Le sol est réparti en deux niveaux : le premier, prolongeant celui de la nef, est dallé de carreaux anciens, peut-être du XVIIIe siècle, de 19 à 21 cm de côté ; le second auquel on accédait par deux marches, se situe environ 0,30 m au-dessus. Là, presque tous les carreaux ont été arrachés de même que les dalles des marches. Le pillage a été complété par un viol de sépulture récent, dans la partie nord du niveau inférieur.

Dans chacun des quatre angles du chœur est logée une colonne cylindrique qui supporte la retombée des ogives de la voûte. Ces colonnes reposent sur des socles polygonaux qu’on ne pouvait apercevoir jusqu’à ce jour. En effet, ceux des colonnes de l’est sont pris dans le surélèvement du sol du chœur et ceux des colonnes de l’ouest étaient enveloppés dans une sorte de banc plaqué contre le mur ouest du chœur qui est aujourd’hui en grande partie détruit. Le raccordement entre le socle et le fût de chaque colonne se fait par une base dont le profil est un tore en amande, aplati, surmontant une gorge.

Le chœur est éclairé par trois fenêtres identiques. Deux d’entre elles symétriques, distantes seulement de 21 cm, se trouvent au centre du mur est, la troisième est ouverte dans le mur sud. Larges de 20 cm, hautes de 4 à 5 m, elles sont couronnées par un petit arc plein cintre et très largement ébrasées vers l’intérieur, puisque l’ébrasement atteint 0,75 m. Il est certain qu’il n’y a jamais eu aucune autre ouverture dans le chœur. Par contre, comme dans la nef, il existe des niches dont nous ignorons, vu leur nombre, la destination exacte (fig. 5).

Tout d’abord, sur le mur nord, à 0,53 m de haut, on aperçoit une niche de forme rectangulaire, entourée d’un encadrement en retrait large de 5 cm sur les pieds droits et de 7,5 cm sur les parties horizontales et profond de 5 cm. La niche proprement dite a 0,61 m de large, 0,98 m de haut et 0,43 m de profondeur. Sur le mur sud se trouve une seconde niche mais cette fois en arc brisé. Située à 0,60 m du sol, elle est haute de 1,50 m, large de 0,71 et profonde de 0,38 m. Les arêtes de l’arc sont chanfreinées comme à la niche de la nef. Comme à l’arc triomphal aussi ce chanfrein se termine par une arête vive à laquelle il se raccorde par un listel posé de biais et une gorge. Il existait autrefois, à la partie inférieure de cette niche, un rebord en saillie au profil arrondi, aujourd’hui presque entièrement disparu (fig. 7). Il est certain qu’il y avait une troisième niche rectangulaire dans le mur est, près de l’angle sud. Il en reste à 0,57 m du sol, un pied droit haut de 1,08 m. Tout le reste a été emporté par l’ouverture d’une brèche faite par les démolisseurs dans le mur oriental.

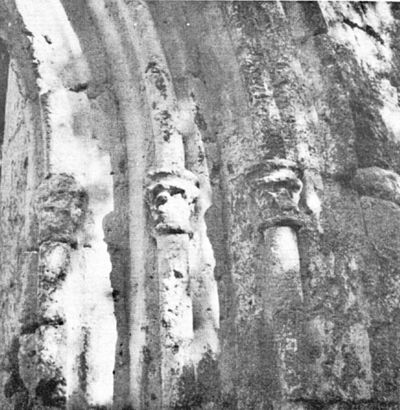

Chacune des quatre colonnes d’angle est surmontée par un chapiteau sculpté. Ils possèdent tous un astragale au profil assez difficilement lisible et un tailloir polygonal à trois pans. La corbeille est décorée de feuilles de chêne aux deux chapiteaux de l’est et de feuilles de figuier (?) à ceux de l’ouest. Le chœur est couvert d’une voûte sur croisée d’ogives dont les nervures retombent sur les chapiteaux d’angle.

Ces nervures, à profil en amande assez peu marqué, se rejoignent à une clef circulaire où est peut-être gravée une croix fort simple.

Le chœur a été décoré en 1825 de fresques peintes en ocre brun et rouge et en gris. Sur le mur nord court, à 1,36 m du sol inférieur, une frise de 0,45 m de haut composée de caissons et de guirlandes. Le mur oriental est orné de deux pilastres reposant sur un soubassement ocre rouge et encadrant les baies centrales. Entre ces pilastres et les angles du chœur, le peintre a groupé, en faisceaux, divers symboles religieux ou objets liturgiques : tables de la Loi, feuilles d’olivier, croix, crosse, ostensoir, tiare. Seul l’ensemble du nord a été conservé, l’autre ayant disparu sous la pioche des démolisseurs. Sur le mur sud il n’y a jamais existé qu’une inscription : “Restaurée en 1825 sous l’administration de M. F. Castéra, curé et de M. de Montfort”. C’est une précieuse indication sur les travaux entrepris au lendemain de la Révolution, sous le ministère du dernier curé de la paroisse. Le décor de l’ensemble s’achève enfin par une fausse corniche peinte en gris qui court au niveau des chapiteaux, sur les trois murs nord, est et ouest (fig. 5).

Extérieur : clocher ouest

Il est, de loin, le plus intéressant des deux. Sur la face ouest s’ouvre le portail en arc brisé par lequel on accède à la nef. Il est assez largement ébrasé en trois décrochements successifs sur une profondeur de 0,60 m, puisqu’il mesure 3 m environ sur la face externe du mur du clocher et 1,70 m seulement à l’entrée. Les pieds droits sont constitués par trois paires de colonnes cylindriques placées dans l’angle saillant abattu des décrochements, et reposant sur des socles et bases circulaires de 0,28 m de haut. Le profil de ces bases est constitué par une gorge surmontée de deux tores aplatis. À 1,85 m du sol, ces colonnes sont couronnées de chapiteaux circulaires de 0,20 m de haut. L’astragale a le profil d’un tore aplati. La corbeille haute de 0,10 m est décorée, sauf au chapiteau extérieur du côté nord qui est lisse, de feuilles identiques à celles des chapiteaux ouest du chœur et ressemblant à des feuilles de figuier. Les tailloirs circulaires sont constitués par deux tores aplatis superposés. Au-dessus des colonnes, trois voussures à profil parfaitement arrondi surmontent l’entrée. Il existe enfin une archivolte d’extrados constituée par un larmier à saillant arrondi mais dont les retombées ont disparu (fig. 10).

Ce portail ne constitue qu’un des éléments de toute cette façade. De part et d’autre, en effet, légèrement au-dessus du niveau des chapiteaux, le mur du clocher est traversé par deux orifices rectangulaires. Nous en ignorons la destination exacte, mais sans doute jouaient-ils un rôle dans la défense ou la fermeture de l’édifice. Presque au niveau de l’archivolte, mais légèrement au-dessous, on aperçoit aussi quatre autres trous rectangulaires creusés à l’époque moderne pour y loger l’extrémité de poutres. Ces poutres servaient, sans doute, à soutenir la toiture du porche. Enfin, juste au niveau du sommet de l’archivolte, une rangée de quatre corbeaux en pierre a dû naguère être utilisée pour l’aménagement d’un porche, certainement contemporain de l’édification du clocher. Il n’est pas sans intérêt de signaler aussi, légèrement au-dessus de ces corbeaux, la trace laissée par le toit du porche moderne et sur la gauche, celle d’un bâtiment adossé au clocher. Il est curieux d’ailleurs de constater que le mur du clocher, côté nord, a été dégagé à la base dans son épaisseur. On y a ainsi ménagé une sorte de passage au sommet arrondi. Cette disposition semblerait prouver que, dès la construction de cette partie de l’édifice, on avait établi, côté nord, des dépendances destinées certainement à l’habitation (fig. 8).

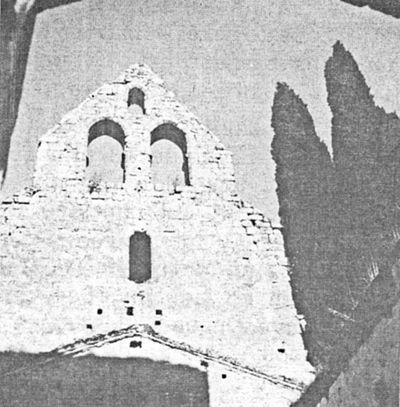

Cette façade ne présente aucune autre particularité, sinon deux baies en arc brisé aux angles chanfreinés qui servaient naguère à loger les cloches et, au niveau du départ de ces arcs, une rangée de cinq corbeaux en pierre. L’existence de ces corbeaux à proximité du sommet actuel du clocher prouve qu’à l’origine, on avait sans aucun doute établi un système de hourds en bois et qu’ainsi le clocher se termina toujours par un sommet parfaitement plat (fig. 11).

Nous avons parlé de la face est de ce clocher à propos de la nef pour sa partie inférieure. Celle qui se trouve au-dessus du niveau de l’ancienne toiture présente quelques particularités. Notons d’abord la présence de deux orifices rectangulaires, presque à hauteur de la toiture et au-dessus des murs nord et sud de la nef. On remarque, d’autre part, les restes de marches en pierre qui permettaient naguère d’accéder à la baie sud. Enfin, au même niveau que sur la face ouest, on aperçoit une rangée de cinq corbeaux en pierre (fig. 13).

De cet ensemble de constatations et de celles faites à propos de la nef, on peut déduire l’ancien aménagement du clocher sur cette face. Un escalier en bois devait, à l’intérieur de la nef, conduire à une tribune et de là une échelle permettait d’accéder au niveau du toit. Il est probable cependant qu’à l’origine on gagnait directement le grenier, qui constituait en même temps un plafond sur solive, car il semble que grenier et tribune n’aient pas existé simultanément. Par une lucarne du toit, en empruntant l’escalier en pierre, on atteignait le niveau des baies des cloches puis, par un ou deux escaliers en bois, les hourds qui couronnaient le clocher sur ses deux faces.

C’est dans une des baies du clocher ouest que se trouvait naguère établie la cloche de Monclaris. Nous ignorons tout de celle du XVIIIe siècle. En 1844 on procéda à la fonte d’une nouvelle cloche dont M. l’abbé Expert releva l’inscription lorsqu’elle tomba en 1930 : “Fondue en 1844, à Montclaritz, aux frais des habitants : Parrain : M. Raymond Chevassier ‒ Marraine : Mme Anne Théonie Perroy, épouse de M. de Gasq ‒ M. Serres, curé ‒ Martin père et fils, fondeurs ‒ Saint-Martin, priez pour nous.”

Elle pesait 250 kilogrammes et avait été bénie par l’archiprêtre de Bazas le 18 juin 1844. Le 2 novembre 1930, elle se détacha du joug et tomba sur le mur qui lui servait de support. Refondue, elle fut baptisée le 18 décembre 1932. Voici l’inscription qui y fut gravée : “Je suis faite en 1932 pour l’église annexe Saint-Martin de Montclaritz. Je remplace celle qui fut fondue en ce lieu en 1844, aux frais des habitants. Parrain : M. Octave Dubos ‒ Marraine : Mme Marie-Amélie Poujardieu, née Dubos ‒ Maire de Sigalens : M. Léonard Lacoste ‒ Curé desservant : M. Maurice Expert ‒ M. Amédée Vinel, fondeur à Toulouse.

Clocher est

C’est celui qui surmonte l’arc triomphal du chœur. Au-dessous de la trace laissée par l’ancien toit de la nef, une partie peinte nous révèle, comme sur la face interne du clocher ouest, le niveau atteint par le lambris qui naguère recouvrait la nef. Au-dessus du toit, une ouverture, dont la clef est brisée, éclaire la partie supérieure de la voûte du chœur.

Quant au sommet du clocher, comme celui d’Auzac, il se termine par un pignon à double décrochement.

Dans la partie supérieure, sont ouvertes trois baies en arc brisé aux arêtes chanfreinées dont les deux du bas pouvaient servir à loger des cloches. Les plans inclinés du pignon et des décrochements se terminent par des larmiers (fig. 12).

Mur sud de la nef

C’est le seul des deux murs latéraux de la nef qui nous reste. Il est bâti en moellons avec double parement, et percé de deux ouvertures en plein cintre dont nous avons parlé à propos de la nef.

Le chœur

Il constitue un ensemble encore assez impressionnant soutenu, à l’est, par deux puissants contreforts d’angle. Deux autres étayaient le clocher est, mais celui du nord a été détruit. Ces contreforts sont à larmier et ont un double renforcement à leur base.

Une brèche ouverte dans le mur est nous permet de connaître avec précision la largeur du mur – 0,90 m – et sa structure, blocage et double parement.

Les trois baies plein cintre sont à ébrasement extérieur et celles de l’est sont surmontées par une petite fenêtre sans caractère, éclairant le dessus des voûtes. Elles ont été, naguère, obstruées dans la partie inférieure lorsqu’on aménagea, contre le chœur, un appentis dont il reste encore des arrachements et des traces d’enduit. Notons enfin que, sur le flanc du mur nord, on aperçoit une ouverture, actuellement murée, qui permettait peut-être de gagner un caveau situé sous le chœur (fig. 14).

Si nous avons au cours de cette description assez longuement insisté sur certains détails, c’est qu’ils nous ont paru essentiels pour déterminer les circonstances dans lesquelles l’église de Monclaris a été édifiée. Deux faits essentiels nous paraissent, dès maintenant, établis : l’église actuelle a été bâtie en une seule fois ; cette construction était, à l’origine, autant un ouvrage défensif qu’un édifice religieux. Affirmer l’unité de la construction peut paraître hasardeux, au premier abord, mais plusieurs arguments militent en faveur de cette hypothèse.

D’abord on ne relève, à l’extérieur en particulier, aucune reprise de maçonnerie et la destruction du mur nord de la nef, ainsi que la brèche ouverte dans le mur est du chœur nous prouvent que le procédé de construction est rigoureusement le même : blocage en moellons avec double parement appareillé. En second lieu, l’appareil, malgré des différences de détails en rapport avec les diverses parties de l’édifice, présente une indiscutable unité. Nous avons d’ailleurs relevé une même marque de tâcheron, une sorte de compas, sur la tranche sud du clocher ouest et sur le mur sud de la nef. Les deux baies du clocher ouest, les trois du clocher est, l’arc triomphal de ce même clocher, la niche du mur sud de la nef, celle du mur sud du chœur sont tous en arc brisé avec arêtes chanfreinées. L’arc triomphal et la niche du chœur ont, en outre, des bases identiques. Les chapiteaux du portail ont enfin le même décor de feuilles que celui des chapiteaux ouest du chœur. Tous ces éléments concordent en faveur d’une unité de la construction. Ces détails architecturaux joints à d’autres, comme le profil en amande des ogives de la voûte du chœur, permettent d’autre part d’assigner à l’édifice, comme date de construction, le milieu du XIVe siècle, ou une époque postérieure.

Certains caractères de l’édifice confirment d’ailleurs cette attribution. La présence de deux clochers, sans être exceptionnelle, est rare, surtout dans un édifice présentant une telle unité architecturale. Or, cela s’explique très bien si l’on assigne, au moins à celui de l’ouest, une fonction essentiellement défensive. Nous avons d’ailleurs vu, qu’à l’origine, le clocher était très certainement couronné de hourds. Le chœur de son côté a vraiment l’allure d’un donjon. On s’explique mieux ainsi que le constructeur n’ait aménagé, ainsi qu’à la nef, que des fenêtres très étroites et en plein cintre même si cela peut aussi s’expliquer par des traditions ou des modes architecturaux dont il existe d’autres exemples en Bazadais. Il ne faut pas oublier enfin que l’édifice est situé sur un talus assez abrupt de trois côtés.

Tout cela lui donne une allure de forteresse, dont la valeur défensive n’était peut-être pas très grande, mais qui se comprend très bien étant donné le climat d’insécurité qui régnait dans cette région du milieu du XIVe à celui du XVe siècle.

Il aurait fallu, pour que cette présentation fut complète, parler aussi des dépendances adossées à l’église sur trois de ses côtés et aujourd’hui disparues. Il y avait là une maison d’habitation et d’importants communs et ce n’était pas une des moindres originalités de cette église. Le cimetière cache aussi, à l’ombre des buis, des lilas et des cyprès, des pierres tombales d’un intérêt certain, comme celle de l’abbé Castéra ou tout simplement émouvantes. Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler un jour.

Bibliographie

- C. Braquehaye : “L’église de Monclaris”, dans Société archéologique de Bordeaux, 1887, t. XI, p. 102-106. Avec dessins représentant une vue générale et deux chapiteaux du chœur ; id. t. XIV, p. XLIV.

- E. Féret : Essai sur l’arrondissement de Bazas, 1893, p. 30, 31.

- A. Rebsomen : La Garonne et ses affluents, 1913, p. 110. Vue générale, fig. 98, 99.

- Dom R. Biron : Guide archéologique, 1928, p. 116.

- A. D’Anglade : “Nos églises girondines” dans Bulletin paroissial de Saint-Sauveur-de-Meilhan, N° 433, décembre 1952, p. 13, 14 et N° 434, janvier 1953, p. 13, 14.

À cette bibliographie girondine qui n’est certainement pas exhaustive, il faut ajouter une série d’articles publiés par l’abbé Maurice Expert, curé de St-Sauveur-de-Meilhan, dans son bulletin paroissial. Nous y avons puisé plusieurs renseignements concernant l’histoire de l’édifice. Voici la liste qu’il nous a lui-même donnée des numéros du Bulletin paroissial de Saint-Sauveur-de-Meilhan où il est question de Monclaris : Nos 113, 204, 206, 210, 213, 214, 215, 217, 239, 240, 241, 345, 346, 347, 443, 444, 446, 459, 535. Malgré l’obligeance de Mme Bourrachot, archiviste aux Archives Départementales du Lot-et-Garonne qui nous a fait communiquer de très nombreux numéros du Bulletin, nous n’avons pu tous les consulter.

Signalons enfin que deux cartes postales ont été éditées en 1932 : Collection du Bulletin paroissial Nos 25 et 26.