• Dans la science, un phénomène naturel est un événement ou un fait qui se produit dans la nature. Il est parfois facile à voir ou à ressentir, comme la pluie qui tombe ou le vent qui souffle. D’autres fois, sa perception est moins évidente, comme les champs électromagnétiques, par exemple, qui agissent sur des objets mais qui sont invisibles. Un phénomène peut aussi être « social » comme le « patriarcat » : on ne le voit pas directement, il peut être ressenti, mais on sait qu’il agit parce qu’il produit des discriminations, des oppressions, des violences. Nommer une observation ou un ressenti permet de le reconnaître comme un phénomène naturel ou social, et donc de pouvoir l’étudier.

• Dans la science, un phénomène naturel est un événement ou un fait qui se produit dans la nature. Il est parfois facile à voir ou à ressentir, comme la pluie qui tombe ou le vent qui souffle. D’autres fois, sa perception est moins évidente, comme les champs électromagnétiques, par exemple, qui agissent sur des objets mais qui sont invisibles. Un phénomène peut aussi être « social » comme le « patriarcat » : on ne le voit pas directement, il peut être ressenti, mais on sait qu’il agit parce qu’il produit des discriminations, des oppressions, des violences. Nommer une observation ou un ressenti permet de le reconnaître comme un phénomène naturel ou social, et donc de pouvoir l’étudier.

• La communication unilatérale est l’inverse d’un dialogue en quelque sorte. Une personne parle et l’autre écoute sans possibilité d’intervenir, de donner son point de vue ou de poser des questions.

• La communication unilatérale est l’inverse d’un dialogue en quelque sorte. Une personne parle et l’autre écoute sans possibilité d’intervenir, de donner son point de vue ou de poser des questions.

• Une notion est une idée importante qui aide à comprendre quelque chose.

• Une notion est une idée importante qui aide à comprendre quelque chose.

La « gravité » est une notion en physique : c’est l’idée que ce qui est lourd tombe toujours vers le sol. En sciences sociales, la « culture » est une notion : c’est l’ensemble des habitudes, des croyances et des façons de vivre propres à un groupe de personnes.

• L’économie de l’attention est un concept qui montre à quel point notre capacité à nous concentrer est une ressource précieuse sur internet. L’attention est comme une tirelire remplie de pièces de monnaie, où chaque pièce représente un peu de concentration. Chaque jour, de nombreuses entreprises et vidéastes cherchent à en obtenir une partie. Sur internet, il existe une énorme compétition pour attirer l’attention, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les vidéos, les jeux ou les publicités. L’objectif pour les sites est d’utiliser votre attention pour récupérer vos données personnelles et vous inciter à regarder de la publicité. L’attention est donc une ressource économique importante qui est captée, comme l’on capterait du pétrole d’un gisement pour alimenter des stations essence.

• L’économie de l’attention est un concept qui montre à quel point notre capacité à nous concentrer est une ressource précieuse sur internet. L’attention est comme une tirelire remplie de pièces de monnaie, où chaque pièce représente un peu de concentration. Chaque jour, de nombreuses entreprises et vidéastes cherchent à en obtenir une partie. Sur internet, il existe une énorme compétition pour attirer l’attention, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les vidéos, les jeux ou les publicités. L’objectif pour les sites est d’utiliser votre attention pour récupérer vos données personnelles et vous inciter à regarder de la publicité. L’attention est donc une ressource économique importante qui est captée, comme l’on capterait du pétrole d’un gisement pour alimenter des stations essence.

Imaginez-vous commencer votre journée en vérifiant votre smartphone. Dès que vous ouvrez votre navigateur, vous voyez une multitude de notifications : des messages sur les réseaux sociaux, des alertes d’actualités et des publicités ciblées. Chaque notification est conçue pour capter votre attention.

Réseaux sociaux : Vous cliquez sur une notification Instagram et vous vous retrouvez à faire défiler votre fil d’actualité. Chaque publication est soigneusement sélectionnée par des algorithmes pour maximiser votre attention. Les vidéos se lancent automatiquement, les images sont accrocheuses et les titres sont conçus pour capter votre curiosité.

YouTube aussi ! Vous tombez sur un lien YouTube partagé par une amie. La vidéo est intéressante, mais à la fin, une autre vidéo commence automatiquement. Vous regardez cette vidéo, puis une autre, et encore une autre. Chaque vidéo est recommandée en fonction de vos précédentes visualisations pour garder votre attention le plus longtemps possible.

Ça marche aussi avec les jeux mobiles qui sont conçus pour vous encourager à continuer à jouer avec des récompenses fréquentes et des défis…

• Une relation « para-sociale » c’est quand on a l’impression de connaître une personne (comme une youtubeuse ou une célébrité), alors qu’en réalité, la relation ne va que dans un sens : on les voit, on les écoute, mais elles ne nous connaissent pas.

• Une relation « para-sociale » c’est quand on a l’impression de connaître une personne (comme une youtubeuse ou une célébrité), alors qu’en réalité, la relation ne va que dans un sens : on les voit, on les écoute, mais elles ne nous connaissent pas.

• Intimité : Tout ce qu’on garde pour soi, ce qui est personnel, privé, ce qu’on ne partage qu’avec des gens très proches.

• Intimité : Tout ce qu’on garde pour soi, ce qui est personnel, privé, ce qu’on ne partage qu’avec des gens très proches.

• Extimité : Ce qu’on choisit de montrer de son intimité (comme ses émotions, ses goûts, sa vie personnelle) sur internet ou en public, pour se faire connaître,

• Extimité : Ce qu’on choisit de montrer de son intimité (comme ses émotions, ses goûts, sa vie personnelle) sur internet ou en public, pour se faire connaître,

se sentir exister ou créer du lien.

Poster une story où l’on parle de ce que l’on ressent, ou montrer sa chambre sur TikTok, c’est de l’extimité : on rend visible quelque chose de personnel.

• Qu’est-ce qu’une éthique ? C’est une vaste question sur laquelle les philosophes planchent depuis que la discipline existe. Dans cet ouvrage, parler d’éthique de la recherche, c’est faire référence à une attitude honnête et objective des scientifiques dans l’exercice de leur travail. C’est admettre que des résultats peuvent parfois aller à l’encontre de nos valeurs ou de notre compréhension du monde et ne pas s’opposer à leur publication. C’est donc faire passer les bénéfices du savoir pour la société avant nos propres intérêts.

• Qu’est-ce qu’une éthique ? C’est une vaste question sur laquelle les philosophes planchent depuis que la discipline existe. Dans cet ouvrage, parler d’éthique de la recherche, c’est faire référence à une attitude honnête et objective des scientifiques dans l’exercice de leur travail. C’est admettre que des résultats peuvent parfois aller à l’encontre de nos valeurs ou de notre compréhension du monde et ne pas s’opposer à leur publication. C’est donc faire passer les bénéfices du savoir pour la société avant nos propres intérêts.

• Qu’est-ce qu’une théorie ? C’est ce qui vaut pour une explication scientifique d’un phénomène identifié et qui reste, pour le moment, un modèle perçu comme le plus vraisemblable pour la communauté scientifique. Parce qu’une théorie est un modèle qui reste à tester ou qui présente des imperfections, il est possible qu’elle soit un jour remplacée par une nouvelle théorie encore plus vraisemblable. Mais pour le moment, c’est ce qu’on a de mieux sous la main pour expliquer la situation !

• Qu’est-ce qu’une théorie ? C’est ce qui vaut pour une explication scientifique d’un phénomène identifié et qui reste, pour le moment, un modèle perçu comme le plus vraisemblable pour la communauté scientifique. Parce qu’une théorie est un modèle qui reste à tester ou qui présente des imperfections, il est possible qu’elle soit un jour remplacée par une nouvelle théorie encore plus vraisemblable. Mais pour le moment, c’est ce qu’on a de mieux sous la main pour expliquer la situation !

Dans des milliards d’années, que va devenir l’Univers ? Des scientifiques ont de bonnes raisons de croire qu’il va continuer indéfiniment son expansion et se refroidir ; d’autres pensent qu’il va au contraire se contracter dans ce qu’on appelle le « Big Crunch ». Ce sont deux théories, car elles sont défendues sérieusement par des communautés scientifiques. Bien qu’elles s’opposent, elles sont toutes deux raisonnables compte tenu des données disponibles aujourd’hui.

Le terme « théorie » peut également avoir un usage plus politique puisque dire qu’un modèle explicatif est une théorie, c’est aussi lui attribuer un statut : potentiellement valide, éventuellement incertain, temporaire, mais jamais canonique.

On entend parfois parler de « théories du complot » : qualifier les idées complotistes de « théories » ça leur attribue une certaine reconnaissance, comme si elles étaient vraisemblables et discutées scientifiquement. Le problème, c’est qu’on colle cette étiquette à un ensemble de thèses qui n’ont rien de scientifique – « la terre est plate », le « grand remplacement », et pour lesquelles il existe des modèles explicatifs plus solides, plus cohérents.

À l’inverse, on entend parfois être qualifiées de « théories » des disciplines de recherche académiquement reconnues et qui ne font aucun débat dans les sphères scientifiques, simplement pour les discréditer, car elles sont la cible de certains courants politiques (exemple : la « théorie » du genre, alors que les « études du genre » existent bel et bien).

• Le cadre méthodologique, c’est le plan qu’un chercheur ou qu’une chercheuse suit pour mener une recherche. Il explique comment s’y prendre pour répondre à la question, avec quels outils et en suivant quelles étapes.

• Le cadre méthodologique, c’est le plan qu’un chercheur ou qu’une chercheuse suit pour mener une recherche. Il explique comment s’y prendre pour répondre à la question, avec quels outils et en suivant quelles étapes.

Parfois, on entend parler du cadre conceptuel (ou théorique). Ce n’est pas la même chose ! Ce sont des notions et des théories pour comprendre et analyser le sujet. Par exemple, on a souvent parlé de l’impossibilité d’unifier la physique dans une théorie du tout ; la physique newtonienne, qui décrit la physique des corps visibles (un ballon, un nuage, une planète) est incapable de décrire ce qui se passe au niveau des particules élémentaires (atomes, photons, etc.). C’est le modèle théorique de la physique quantique qui prend le relais ! À l’inverse, ce modèle est incapable de décrire le déplacement de la Terre autour du Soleil. Donc le cadre conceptuel permet de situer la recherche dans un cadre de pensée particulier.

La vulgarisation scientifique existe depuis longtemps, bien avant l’arrivée de YouTube. Nous en trouvons déjà des traces au Moyen Âge, sur les marchés, avec des démonstrations de phénomènes naturels ou d’appareils mécaniques.

À l’époque, ces présentations avaient d’abord un rôle de divertissement : le public se pressait pour voir ce qui sortait de l’ordinaire. Avec les avancées techniques de la Renaissance puis de la Révolution industrielle, l’idée de progrès est devenue centrale. Il est alors apparu urgent d’informer l’ensemble de la société sur les grandes découvertes en physique, en chimie ou en génie (c’est-à-dire tout ce qui concerne les inventions, les techniques, les constructions, etc.). La presse scientifique naissante à la fin du XIXe siècle, puis les émissions de radio et de télévision au XXe siècle, ont contribué à créer un lien entre le monde de la recherche et le grand public. Ces médias ont initié la pratique professionnelle de la vulgarisation, dont le but était moins de transmettre un savoir complet que de donner au grand public des clés pour comprendre les idées essentielles.

Mais qu’est-ce que vulgariser au juste ? Ce n’est pas traduire mot à mot un article de recherche en mots plus faciles, ni discuter de science entre spécialistes et ce n’est pas non plus promouvoir la science comme nous vendrions un produit de consommation. La vulgarisation est un acte de communication unilatérale entre au moins deux personnes, ou groupes de personnes : l’une explique, l’autre écoute.

Le travail de la vulgarisation scientifique consiste à ré-énoncer des notions pour que l’auditoire puisse se les approprier et se faire sa propre représentation du phénomène.

L’objectif n’est pas de transformer l’auditoire en chercheurs et chercheuses, mais de lui donner assez d’éléments pour comprendre l’idée principale et pouvoir en discuter librement ensuite. Yves Jeanneret (1951-2020), un chercheur en sciences de l’information et de la communication, explique que ce n’est pas tant la fidélité complète au savoir original qui compte, mais la manière dont le savoir académique (issu des organismes de recherche et établissements d’enseignement supérieur) se transforme pour rejoindre le grand public et comment ce dernier se l’approprie. Il a désigné ce processus par la notion de « trivialité » (Jeanneret, 2008, 2014) en référence au latin trivium, un mot qui se traduit par « carrefour ». Il défend l’idée que la culture ne se transmet pas simplement de haut en bas, mais qu’elle circule partout, entre tout le monde, en se transformant. Au lieu de voir ces changements comme une perte ou une erreur, ce concept montre que c’est justement en changeant que la culture devient vivante et créative. Par exemple, un mème internet (comme la fameuse image du « Disaster Girl ») naît souvent avec une intention précise ou un sens particulier. Puis, il circule. Nous le reprenons pour parler de sa professeure de maths, ou pour parler de politique, ou encore pour faire une blague sur sa rupture amoureuse. À chaque fois, le sens change, l’image est modifiée, remixée. Ce n’est plus « le même » mème, mais un être culturel trivial, qui vit parce qu’il passe de main en main, en se transformant à chaque carrefour (le fameux trivium).

En tant que site de partage de vidéos, YouTube permet un prolongement et une réinvention de cette tradition. Derrière cette simple idée de site internet, YouTube est d’abord un espace numérique où tout le monde peut publier et regarder des vidéos gratuitement. YouTube est aussi une entreprise, filiale d’Alphabet Inc., qui façonne des manières de faire, des usages, entre des vidéastes qui créent des vidéos adaptées à la plateforme et un public qui s’attend à voir certains contenus, calibrés selon ce qu’il est possible ou non de faire. Par ailleurs, les spectateurs et spectatrices ne paient pas pour accéder aux contenus, mais iels sont plutôt le public auquel des publicitaires s’adressent.

YouTube est une interface technique (chargement de vidéos, recommandations automatiques, possibilité de laisser un commentaire, un marqueur d’évaluation comme les « pouces », etc.). C’est aussi un ensemble de pratiques sociales et de comportements comme le fait de laisser des commentaires, de partager la vidéo, de s’abonner, etc. YouTube combine des algorithmes invisibles et des interactions humaines et influence autant le contenu produit par les vidéastes que la façon dont le public réagit et discute. C’est ce qui est nommé par la notion de « dispositif socio-numérique ». C’est cette hybridation – entre exigence de rigueur scientifique, règles propres à la plateforme et logique commerciale – qui fait de YouTube un lieu singulier pour la vulgarisation scientifique et soulève de nouvelles questions : comment garder la précision et la validité des explications tout en captant l’attention ? Quels compromis les vidéastes font-iels face aux algorithmes et à la recherche d’engagement ?

YouTube et science, incompatible ?

Nous allons d’abord étudier la tension qui existe entre les exigences scientifiques classiques et les règles imposées par YouTube. D’un côté, la science académique repose sur un long travail de validation, où chaque résultat fait l’objet d’une rigueur méthodologique et d’une mise à distance des émotions. De l’autre, YouTube fonctionne selon une « économie de l’attention » (Citton, 2014) : l’algorithme favorise de courts contenus accrocheurs via l’émotion. Très active dans l’économie de l’attention, la plateforme cherche avant tout à maximiser le temps passé par chaque spectateur et spectatrice, ce qui pousse les vidéastes à capter rapidement l’intérêt du public avec des images fortes, un ton dynamique ou les promesses d’une révélation spectaculaire, une obligation si iels souhaitent être visibles par l’algorithme.

La science, quant à elle, prend son temps : chaque concept se construit patiemment, souvent au sein de collectifs de chercheurs et chercheuses qui publient et valident leurs travaux avant toute diffusion. La science évite habituellement de mettre en avant des porte-paroles, préférant une figure collective ou académique, un laboratoire ou une équipe de recherche. En revanche, YouTube valorise la personnalité, la figure talentueuse, le « face cam » qui permet de mettre en avant son style, son humour ou son décor de fond. Cette mise en scène individuelle se heurte à la dépersonnalisation valorisée dans le milieu académique.

Pour gagner la confiance de leur audience, les vidéastes doivent non seulement être explicites et ludiques, mais aussi montrer qu’iels maîtrisent véritablement leur sujet. Beaucoup ont une formation universitaire, voire, ont déjà travaillé comme chercheurs ou chercheuses dans des laboratoires. Cela leur permet de revendiquer une légitimité quand iels mobilisent un concept et une méthode ou lorsqu’iels écrivent leur script à partir d’une sélection d’articles scientifiques. Si l’information diffusée comporte des approximations trop visibles, iels risquent de perdre leur crédibilité, tant auprès du grand public que de leurs pairs – c’est-à-dire d’autres vidéastes de vulgarisation scientifique, qui pourraient commenter ou porter un regard critique sur leurs contenus.

Les vidéastes doivent également anticiper que leurs vidéos seront regardées par d’autres scientifiques ou des spécialistes. Les commentaires sous les publications peuvent contenir des critiques assassines : un détail scientifique mal expliqué, une simplification abusive ou une donnée inexacte peut devenir l’objet d’une remise en question de la légitimité. Pour éviter ces écueils, les vidéastes incluent souvent des sources, des références bibliographiques ou des suggestions de lectures complémentaires, affichées en description, afin de montrer qu’iels s’appuient sur des travaux validés.

Ce double enjeu impose une gymnastique intellectuelle : comment rester fidèle à l’esprit critique et méthodologique de la science tout en respectant les codes de la plateforme ? Comme solution, il peut être question de décomposer des sujets complexes en plusieurs épisodes, d’utiliser des métaphores visuelles ou des démonstrations ludiques pour illustrer un phénomène. Dans tous les cas, la posture des vidéastes devient centrale : iels doivent faire apparaître une attitude sérieuse et accessible, experte et proche du public.

Dans les coulisses de YouTube

YouTube n’est pas seulement un site de visionnage, c’est un écosystème où chaque vue, chaque abonnement ou chaque partage sert à nourrir un algorithme. Lorsqu’un lycéen ou une lycéenne regarde une vidéo, c’est souvent depuis un smartphone via un ping-pong de recommandations automatiques ou depuis une vidéo partagée par un ou une amie, un réseau social, etc. Finalement, les vidéos sont rarement découvertes par une recherche dans la barre dédiée, elles apparaissent plutôt dans un fil personnalisé, fruit d’une analyse de ses précédents comportements. Sur internet, nous avons tendance à rester dans un univers de contenus similaires à ceux que nous avons déjà aimés. C’est ce que décrit la notion de « bulle de filtre » (Pariser, 2011). Cela permet de rester dans des univers dans lesquels nous nous sentons bien, mais c’est aussi le risque de s’enfermer dans une vision du monde restreinte, limitée par des contenus homogènes.

Pour essayer de rompre ce système de « bulle de filtre » et d’atteindre de nouveaux publics, les vidéastes espèrent une mise en lumière de leurs contenus par l’algorithme de la plateforme en soignant leurs titres, leurs vignettes et leurs mots-clés. Chaque terme choisi dans la description ou dans les tags peut influencer la position de la vidéo dans les suggestions. Le format joue aussi un rôle : les retours d’expérience montrent que les formats entre six et dix minutes retiennent mieux l’attention et sont favorisés par l’algorithme. Au-delà de l’optimisation technique, il faut créer du lien avec d’autres vidéastes, les mentionner, participer à des collaborations ou répondre aux commentaires. Ces interactions renforcent la visibilité, bâtissent une communauté et une bonne réputation numérique. YouTube devient alors un espace d’échanges où la vidéo ne se suffit pas à elle-même : elle s’inscrit dans un réseau de relations, de partages et de recommandations, condition indispensable pour exister et durer sur la plateforme.

La situation des vidéastes sur YouTube

Dans la première partie, nous avons vu que YouTube offre un large public aux vidéastes. Mais cette ouverture n’est pas sans contrainte. Les vidéastes doivent respecter les codes de la plateforme pour apparaître dans les recommandations de l’algorithme et partager fréquemment du contenu pour maintenir leur audience. Pour les vidéastes de vulgarisation scientifique, cela signifie qu’il faut non seulement prouver sa légitimité à parler de science, mais aussi adopter des astuces propres à YouTube pour capter et retenir l’attention.

Concrètement, appartenir à une « communauté de pratique » (Foray, 2009) devient essentiel. Cette expression désigne tous les vidéastes qui ont en commun de faire de la vulgarisation scientifique et qui rencontrent les mêmes contraintes, limites et opportunités. Celles-ci ne sont pas les mêmes suivant les thématiques et les objectifs des vidéastes sur YouTube. Il existe une différence fondamentale, par exemple, entre une vidéaste qui est mathématicienne et qui décide de faire quelques vidéos, sur son temps libre, en dehors de son travail de chercheuse à l’université pour parler de sa passion et un vidéaste qui décidera de s’y consacrer à temps plein pour promouvoir des cosmétiques par exemple.

Ainsi, les vidéastes vont chercher à se citer mutuellement, à publier des liens vers leurs chaînes respectives et à collaborer pour toucher de nouveaux publics. Iels utiliseront aussi d’autres réseaux sociaux – comme Twitter, Instagram ou TikTok – pour annoncer la sortie de leurs vidéos, échanger avec leur audience et élargir leur communauté.

Un autre point important est la régularité : poster des vidéos régulièrement dans les mêmes créneaux horaires ou s’inscrire à des événements comme les lives multiplie les chances de rencontrer l’algorithme et de gagner en visibilité. L’enjeu pour ces vidéastes est de fidéliser l’audience qui cliquera sur la vidéo suivante ou qui la partagera avec ses relations.

Parler de science sur YouTube, vraiment ?

Pour exister sur YouTube, les vidéastes doivent devenir des personnalités identifiables. Iels devront par exemple montrer leur visage, adopter un ton personnel et parfois jouer un personnage. Or, dans le monde académique, nous l’avons vu, la science se construit généralement en équipe et se diffuse de préférence sous le nom d’un laboratoire, d’un collectif. Si un article n’est signé que d’une personne, celle-ci citera tout au long de son papier de nombreuses références à des études passées et à ses auteurs et autrices (ce que nous appelons des « sources »). Ainsi, une recherche n’est jamais l’œuvre d’une seule personne. Elle est la somme de travaux antérieurs, d’échanges et de discussions avec d’autres chercheurs et d’autres chercheuses.

Sur YouTube, l’incarnation individuelle facilite la proximité et permet une relation asynchrone (qui ne se déroule pas en même temps) et unilatérale (le contenu se déplace toujours dans le même sens, depuis les vidéastes vers l’auditoire, à l’exception des commentaires, mais qui ne sont pas les contenus principaux) : par exemple, un spectateur s’attachera à une créatrice de contenus car il se reconnaîtra dans son style, dans ses références ou son humour. C’est ce qu’on appelle une relation « para-sociale » (Horton et Wohl, 1956). Cette personnalisation s’oppose certes avec l’idéal scientifique académique mais elle valorise la relation entre les vidéastes et le public.

Les vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifique, provenant souvent du monde universitaire, font ainsi face à un dilemme : vaut-il mieux proposer une conférence détaillée, donc nécessairement longue, mais fidèle à l’esprit académique et qui découragera le public ? ou est-il préférable de produire un court exposé ludique, qui séduira l’algorithme et l’auditoire, au risque d’occulter des étapes essentielles du raisonnement ? C’est un peu comme raconter la conquête de la Lune en ne parlant que du premier pas de Neil Armstrong. Il constitue peut-être l’événement le plus spectaculaire mais sans expliquer les tensions politiques de la guerre froide et les défis technologiques associés, nous passons à côté des principaux enjeux.

Les vidéastes doivent donc trouver un équilibre : simplifier sans trahir, choisir un format adapté aux codes de YouTube (durée, rythme, style visuel), tout en montrant qu’iels s’appuient sur des sources précises et reconnues. Cette gymnastique exigeante révèle la créativité des vidéastes scientifiques face à des injonctions parfois contradictoires, ce qui les oblige à inventer de nouveaux récits et de nouvelles formes pour faire vivre la science hors des laboratoires.

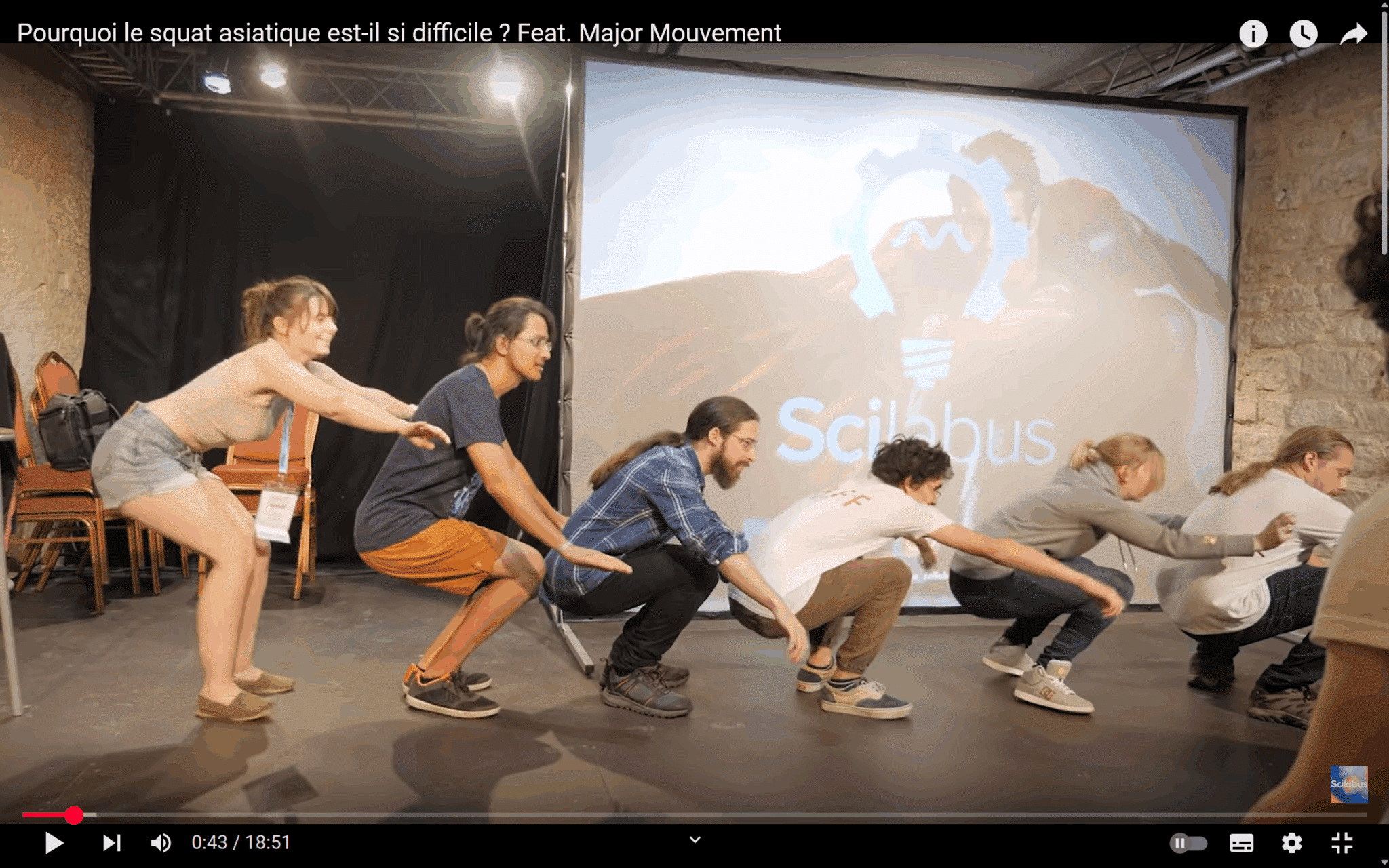

Pour illustrer cette idée, nous allons analyser une vidéo de la vulgarisatrice Scilabus sur le « squat asiatique » (Scilabus, 2020). La question de départ de la vidéaste est la suivante : pourquoi la posture accroupie, qui est absolument commune et répandue en Asie, devient une torture pour bon nombre d’hommes et femmes occidentales, et, en particulier, pour elle-même ? Cette dernière va donc se saisir de cette question dans une démarche « recherche-action » c’est-à-dire une « étude qui allie théorie et mise en pratique afin de résoudre un conflit tout en développant des connaissances générales sur un sujet. » (Le Petit Robert, s.d.).

Pour construire son propos, la vidéaste alterne des plans filmés en voyage et à son domicile (sphère intime et familiale), des plans issus de ses propres expériences personnelles (sphère extime, cf. Tisseron, 2011), où l’intimité est rendue publique), des plans en laboratoire (sphère sociale), des conversations avec des spécialistes et des plans issus de conférences (sphère publique).

Elle se place volontairement dans une posture « crédule » de manière à centrer sa vidéo sur une démarche exploratoire à laquelle le public peut s’identifier. Ainsi, en adoptant cette posture, elle laisse la parole aux spécialistes et dans une exploration curieuse et scientifique, elle pose les bases d’une réflexion pour mener à une conclusion en fin de la vidéo.

La vidéaste fait figure d’autorité dans la démarche scientifique, dans sa capacité à se questionner et à faire preuve d’un esprit critique vis-à-vis de données qu’on lui donne. Elle prend la posture de celle qui « cherche à savoir » et qui est portée par un cadre méthodologique.

YouTube, la fabrique du spectaculaire

Nous l’avons vu, ce qui marche très bien sur YouTube, c’est le divertissement porté par des émotions. Pour parler de science sur YouTube et pour qu’une vidéo soit vue, likée et commentée, il faut parvenir à transformer un savoir scientifique froid et dénué d’émotion en un format divertissant qui se donne à voir comme un spectacle. Nous allons maintenant voir comment cela fonctionne.

Sur YouTube, l’émotion est le moteur principal : rire, étonnement, suspense ou même frisson, tout est mobilisé pour captiver l’attention en quelques secondes. Pour rendre la science vivante, les vidéastes ajoutent des musiques rythmées, des effets visuels, des témoignages passionnés. Cette mise en scène transforme un concept abstrait en une expérience sensorielle ou pratique. Par exemple, il s’agira d’expliquer la gravité avec une démonstration en slow-motion d’objets qui tombent ou de jouer une interaction comique entre deux personnages pour décrire le fonctionnement d’une cellule… Cette approche permet de donner un visage à la science. Elle devient un spectacle où l’idée froide d’un cours se transforme en histoire qu’on ressent. Les exemples concrets – comme ce que nous avons vu avec la vidéo de squat asiatique avec Scilabus – facilitent la compréhension et l’appropriation des notions. Pourtant, l’usage de simplification excessive ou d’analogies rapides peut parfois donner une impression déformée de la réalité scientifique.

Le format court renforce cette tendance : en moins de dix minutes, les vidéastes doivent poser le contexte, expliquer les bases, illustrer et conclure. Pour gagner du temps, iels s’appuient souvent sur des « prêt-à-penser », c’est-à-dire des schémas standards, des métaphores toutes faites ou des personnages archétypaux. Ces stéréotypes accélèrent la transmission, mais ils encadrent aussi l’imagination du public et orientent ses représentations de la science. Ainsi, la science sur YouTube serait comme un grand spectacle où chaque séquence vise à émouvoir et divertir. Ce n’est pas une faute en soi car le spectacle attire, suscite la curiosité et peut pousser à approfondir un sujet. Le spectacle entraîne aussi une rupture nette avec la rigueur académique, qui repose sur la démonstration progressive, le débat entre spécialistes et la précision des mots. Dans ce spectacle, la science devient un objet scénarisé, un récit que nous regardons plutôt qu’un processus que nous accompagnons pas à pas.

YouTube vs. science académique

Même au cœur du spectacle, les vidéastes savent qu’iels doivent préserver leur crédibilité. Beaucoup affichent clairement leurs diplômes, leurs postes de recherche ou leurs collaborations universitaires dans les génériques et les descriptions. Iels n’hésitent pas à citer des articles, à renvoyer vers des publications scientifiques ou à inviter des spécialistes pour valider leurs propos. Ces marques d’ancrage permettent de rassurer le public, car derrière le show, il y a un savoir véritable et vérifié. Parfois, les vidéastes organisent des lives pour répondre en direct aux questions des internautes ou encore postent une « FAQ ». Ces échanges montrent que le discours n’est pas figé. Les vidéastes peuvent préciser un point, corriger une erreur ou renvoyer vers une source plus détaillée. D’une certaine manière, l’interaction en temps réel rétablit un peu de la rigueur du débat académique, même si elle emprunte au format du divertissement.

Les vidéastes nouent parfois des partenariats avec des institutions (musées, universités, centres de recherche) qui prêtent leur image ou leur expertise. Ces collaborations offrent un cadre sécurisé puisque l’institution apporte prestige et légitimité. La vulgarisation scientifique devient alors un projet collectif, même si ce sont toujours les vidéastes qui incarnent le message face à la caméra. Régulièrement, des limites claires sont posées pour distinguer l’avis personnel des faits établis en invitant à consulter d’autres sources par exemple. Cette transparence rejoint l’éthique de la recherche, où chaque donnée est soumise à discussion. Ainsi, malgré les artifices du spectacle, subsiste un effort constant pour relier la vidéo à la véritable construction du savoir scientifique.

En bref

1. Histoire et tradition de la vulgarisation scientifique

La vulgarisation scientifique ne date pas d’hier. Dès le Moyen Âge, dans les foires et les marchés, il existait des démonstrations destinées à éveiller la curiosité du public. À la Renaissance puis à l’ère industrielle, l’idée de progrès a rendu nécessaire une information plus large sur les grandes découvertes. La presse, la radio et la télévision ont peu à peu professionnalisé cette activité, non pas pour livrer un savoir exhaustif, mais pour offrir des clés de compréhension.

2. Objectif et démarche de la vulgarisation

Vulgariser, ce n’est pas traduire un article en mots simples,

ni débattre entre spécialistes, encore moins promouvoir la science comme un produit : c’est engager un dialogue, reformuler les notions pour que des non-spécialistes puissent se les approprier. L’enjeu n’est pas de transformer tout le monde en scientifiques, mais de donner assez d’éléments pour comprendre l’essentiel et nourrir la réflexion. Se représenter le monde autrement.

3. YouTube et la vulgarisation scientifique contemporaine

À travers YouTube, des vidéastes prolongent cette tradition en offrant des contenus gratuits sur un espace de publication et de partage, qui, certes, est à dimension commerciale, mais qui semble particulièrement adapté à la rencontre entre contenus de vulgarisation scientifique et du grand public. L’interface technique (recommandations, pouces, commentaires) et les pratiques sociales qui l’accompagnent forment un « dispositif socio-numérique » où algorithmes et interactions humaines façonnent autant le contenu que la réception et l’appropriation des savoirs transmis.

La plateforme crée un lieu hybride : d’un côté, la rigueur scientifique qui exige patience, validation collective et mise à distance émotionnelle ; de l’autre, l’algorithme qui valorise des formats courts, accrocheurs et personnalisés. Les vidéastes doivent donc rappeler régulièrement leur légitimité académique (références, diplômes, collaborations) tout en adoptant les codes de YouTube : incarner une personnalité, optimiser titres et mots-clés, publier régulièrement et tisser une communauté d’alter ego. Entre spectacle émotionnel et ancrage dans la recherche, les vidéastes cherchent un équilibre pour capter l’attention sans sacrifier la validité de leurs explications et perdre en légitimité.

Dans la suite de l’ouvrage, nous allons voir en quelle mesure les contenus de vulgarisation scientifique sur YouTube peuvent être qualifiés de « science imparfaite » et ce que nous entendons par là. Nous allons parler de l’importance de l’incarnation pour générer de l’audience et faciliter la mémorisation des contenus, mais aussi, de ce qui prémunit ces contenus d’éventuelles tentatives de détournements de vrais savoirs scientifiques. Enfin, nous nous intéresserons à la nécessité de transformer le format scientifique académique pour atteindre tous les publics.