Pour notre civilisation de l’écrit, de la rhétorique et de la scholastique, imprégnée des théories de Saussure et de Barthes1, un texte, notion inhérente à celle d’inscription, est avant tout une suite compréhensible de signes agencés pour livrer un sens. Une inscription a pour vocation de laisser une marque lisible, interprétable et intelligible d’une manière ou d’une autre pour un lecteur. En effet, si l’on en croit Roy Harris, “une notation graphique peut véhiculer du sens indépendamment de la représentation d’un mot de la langue parlée”2. Par ailleurs, même pour des périodes anciennes, il ne faut pas sous-estimer une certaine iconicité de l’écriture. Roland Barthes indique dans sa réflexion sur la Rhétorique de l’image3 qu’il est très rare qu’une image soit sans parole (il cite par exemple les graphiques qui émaillent les présentations scientifiques), mais qu’il arrive néanmoins qu’un texte soit sans signifié et par là-même, qu’il devienne pure décoration, en donnant l’illusion d’être un texte. Ces réflexions issues des théories de l’écriture trouvent un écho tout particulier lorsqu’on est face à des langues et des écritures encore non déchiffrées ou non comprises. Comment affirmer qu’une notation graphique composée de quelques signes constitue bien une inscription et non une séquence aléatoire de tracés ? Et quel sens donner à une telle séquence graphique ?

Le cœur de cette recherche porte sur les inscriptions paléohispaniques. Il s’agit d’une documentation classée parmi les épigraphies dites “d’attestation fragmentaire”, c’est-à-dire celles dont les corpus ne sont constitués que par un nombre réduit d’inscriptions et de types de textes. Au sein de ces Trümmersprachen4, le dossier paléohispanique, c’est-à-dire celui des langues et écritures présentes en péninsule Ibérique avant la conquête romaine, occupe une place particulière5. Au moins cinq systèmes graphiques différents ont été identifiés dans la péninsule entre le VIe et le Ier siècle a.C. Ces écritures ne sont pas alphabétiques mais semi-syllabiques, un cas rare dans l’histoire de l’écriture6. La plupart des langues ainsi notées relèvent du domaine non-indoeuropéen et ne sont comprises que de façon très limitée : on ne connaît par exemple que trois éléments verbaux probables, quelques éléments lexicaux et quelques rares suffixes (propriété, nombre, provenance)… On comprendra donc qu’il est particulièrement hasardeux de s’avancer sur le contenu sémantique de ces textes ou même d’en proposer des “traductions”. Le chercheur doit alors s’affranchir de l’approche traditionnellement linguistique de l’écriture, pour lui préférer en amont une logique descriptive qui remet sur le devant de la scène la primauté du signe et la relation entre écriture et support (◉ ), chères à Barthes.

), chères à Barthes.

Comment appréhender une séquence en écriture ibérique ? Si aucun élément connu par ailleurs ne peut être identifié, comment évaluer si l’on est en présence d’un texte qui pourrait être traduit avec un accès au lexique, d’une séquence non traduisible mais graphiquement sensée (sans qu’elle ne transcrive par exemple des mots de la langue parlée) ou encore d’une séquence graphique purement aléatoire ? Comment savoir si l’on n’est pas face à une illusion de texte ? Et comment surtout tenir compte simultanément de tous ces possibles ? Ces questions m’ont amenée à chercher, dans le domaine paléohispanique, des exemples dont l’iconicité est recherchée pour mieux comprendre cette tension entre le texte, l’image et l’image du texte. Deux exemples ont été retenus car leurs interprétations ont également des enjeux dans l’analyse que l’on peut faire de la fonction de l’écriture dans le monde ibérique nord-oriental.

Inscription ou simple suite

de signes décoratifs/ornementaux ?

Le premier exemple (◉1) (◉ ) est une estampille sur dolium, trouvée à Ruscino, un site des Pyrénées Orientales où ont été retrouvées plusieurs inscriptions ibériques. La nature circulaire de ce cachet ne permet pas de savoir où commence la séquence. Le point ici placé en haut de l’image n’a pas été considéré comme un élément déterminant par les spécialistes : il ne semble être ni une interponction ni un signe vocalisable. Plusieurs lectures ont en effet été proposées7. Celle finalement choisie par les spécialistes et les responsables du corpus de référence à l’heure actuelle est : ŕukábetitákiar (lecture déjà proposée par Gorrochategui en 2015). L’inscription se lit sans tenir compte du point et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre8, ce qui implique toutefois un choix dans l’interprétation du texte. Il s’agirait en effet d’un nom écrit en ibère, mais qui serait nécessairement étranger car aucun nom ibérique ne commence par un ŕ.

) est une estampille sur dolium, trouvée à Ruscino, un site des Pyrénées Orientales où ont été retrouvées plusieurs inscriptions ibériques. La nature circulaire de ce cachet ne permet pas de savoir où commence la séquence. Le point ici placé en haut de l’image n’a pas été considéré comme un élément déterminant par les spécialistes : il ne semble être ni une interponction ni un signe vocalisable. Plusieurs lectures ont en effet été proposées7. Celle finalement choisie par les spécialistes et les responsables du corpus de référence à l’heure actuelle est : ŕukábetitákiar (lecture déjà proposée par Gorrochategui en 2015). L’inscription se lit sans tenir compte du point et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre8, ce qui implique toutefois un choix dans l’interprétation du texte. Il s’agirait en effet d’un nom écrit en ibère, mais qui serait nécessairement étranger car aucun nom ibérique ne commence par un ŕ.

(Ruscino, BdHesp PYO.01.20).

Datation : inconnue © I. Rébé.

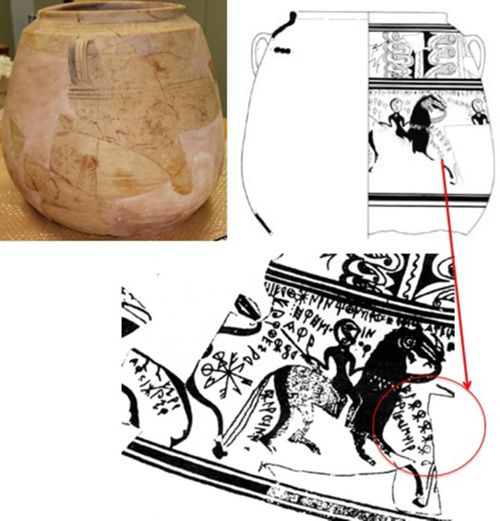

Le second exemple (◉2) est un fond de céramique campanienne A (probablement un bol ou une écuelle) trouvé sur le site d’Ensérune dans l’Hérault. Bien que situé aux confins septentrionaux du monde ibérique, il s’agit de l’un des sites les plus riches en inscriptions ibériques du corpus paléohispanique. L’inscription est incisée à la pointe sèche sous le pied de l’objet. La séquence se déroule probablement dans le sens des aiguilles d’une montre, même si, comme à Ruscino, rien ne justifie ce choix qui relève d’une pure convention. Plusieurs lectures sont ici aussi possibles9, la dernière retenue étant, en partant de la gauche vers la droite : tibaibailatíbe10. Cependant, les chercheurs d’Hesperia indiquent prudemment qu’il s’agit de lettres ornementales car aucun élément connu ne peut être identifié dans ces séquences, quelle que soit l’hypothèse de lecture.

© C. Ruiz Darasse.

Dans les deux cas, les inscriptions sont circulaires, soit par choix esthétique soit par nécessité liée au support. On est ici face à un cas limite : Roland Barthes parle justement de la lecture linéaire du texte imposée et de la lecture circulaire de l’image. L’estampille sur dolium, qui relève de l’épigraphie de la production, pourrait être rapprochée de l’idée d’un sceau (de validation ? de signature ?) où le texte prend aussi la forme d’un symbole, d’un dessin voire d’un logo, même si le terme est largement anachronique. Dans les deux cas, les différents spécialistes se sont appliqués à identifier, dans les séquences lues, des éléments anthroponymiques, qui sont les éléments les mieux connus dans les langues paléohispaniques. Pour la figure ◉1, qui en comprend au moins un, l’inscription a par conséquent été considérée comme un texte. Mais que dire de l’interprétation de la seconde ? Est-ce que cette séquence, en raison de notre incapacité à comprendre ce qui est écrit, doit nécessairement être classée comme suite “ornementale”11 ? Ne peut-il s’agir d’autre chose ? L’étude des langues fragmentaires fait nécessairement appel à des concepts et des hypothèses développées pour des langues mieux connues et certaines originalités attestées dans ces dernières permettent d’ouvrir le champ des possibles. Des catégories particulières d’objets épigraphiques peuvent être alors envisagées, comme celle de “pseudo-inscription” ( ), laissant ainsi la place pour les questions de jeu graphique ou d’autres subtilités d’interprétation.

Qu’est-ce qu’une pseudo-inscription ?

Pour le moment, on ne peut véritablement parler de pseudo-inscription que dans des contextes graphiques bien connus où il est possible de faire une distinction entre l’écriture, lisible et vocalisable, et des suites de signes plus approximatives qui ne font pas sens ensemble12 mais qui donnent l’impression d’une écriture. Selon la nature des suites de signes, il existe deux, voire trois types de pseudo-inscriptions : imitation de séquences, imitation des signes et imitation d’un espace graphique. Ces propositions ont été faites pour deux domaines différents : le monde grec et le monde égyptien. La première typologie provient d’un travail de François Lissarrague sur les peintres attiques, dans un contexte de langue grecque13 ; la seconde est tirée d’un travail d’Alexandra von Lieven14, qui étudie l’histoire culturelle de l’Égypte, et qui parle donc du point de vue des séquences hiéroglyphiques. Avec pourtant deux systèmes graphiques bien distincts, la définition des pseudo-inscriptions reste sensiblement la même :

| F. Lissarrague | A. von Lieven | |

| Type 1 | signes dont la succession ne fait pas sens | signes qui ressemblent plus ou moins à des hiéroglyphes normaux mais qui ne font pas sens |

| Type 2 | signes que l’on ne peut identifier, constitués de traits parallèles ou de lettres inachevées | rangées de signes ou d’égratignures assez uniformes mais qui remplissent également clairement la position normalement occupée par une inscription appropriée |

| Type 3 | juste un espace vide : comme les rayures, elles remplissent l’espace destiné à une inscription dans la mesure où elles marquent des espaces pour les inscriptions aux endroits typiques où elles devraient être et évoquent ainsi l’idée des inscriptions. |

Le troisième type, qui ne saurait exister que pour le monde des hiéroglyphes, rappelle précisément la définition de l’écriture selon Roy Harris, où cette dernière n’est rien d’autre qu’un moyen d’utiliser l’espace pour les moyens de la communication15. Ici l’absence d’écriture est aussi une forme d’écriture.

De la pseudo-inscription à la pseudo-écriture :

question de formes et analyse descriptive

Pour les deux premiers types, qui nous intéressent directement, il y a une différence dans le degrés d’“imposture” de la pratique graphique (induite par le préfixe pseudo16) — que cette imposture soit volontaire ou non de la part du scripteur.

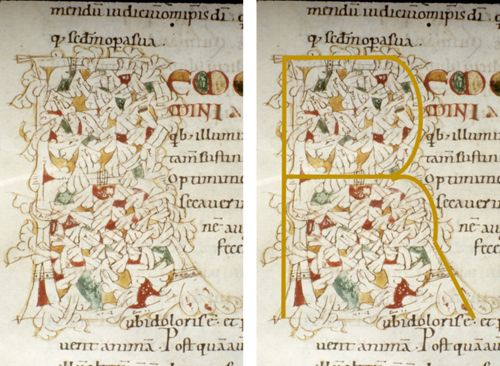

La pseudo-inscription (le type 1 dans le tableau ci-dessus) joue sur la combinaison de signes connus et uniformes entre eux, mais dont l’ensemble ne livre pas de sens final. Elle utilise donc de véritables lettres/signes, issus d’un même système bien identifié. Le résultat donne au lecteur l’illusion qu’il se trouve en présence d’un texte. On se trouve dans ce cas devant un usage esthétique de l’écriture : l’effet visuel l’emporte sur le contenu réel de l’inscription. C’est probablement le cas sur la double-hache d’Arkalochori, un site minoen du IIe millénaire a.C (◉4). Cette hache votive porte quinze signes qui se rapprochent de ceux du linéaire A, du linéaire B et du crétois hiéroglyphique17. Mais le spécialiste de cette langue, Louis Godart, considère que l’agencement de ces signes, sans doute résultat d’un Minoen analphabète, ne livre pas de signification particulière18. Ce serait davantage le graphisme de la ligne d’écriture qui aurait été recherché. C’est également ce que l’on retrouve dans des contextes grecs plus récents. Parfois, comme l’explique François Lissarrague à propos des vases grecs attiques, l’inscription focalise le regard et produit des trajectoires linéaires qui accompagnent le mouvement des figures (◉5)19. Pour lui, “le mot et la figure bougent de concert et l’écrit intensifie le dessin. L’écriture a donc une valeur qui n’est pas seulement linguistique, mais aussi iconique.”20

(autour de 1500 a.C. ?) © WikiCommons.

Datation : 210-180 a.C.

De prime abord, les pseudo-inscriptions sont considérées comme des illusions de texte (◉6). Elles peuvent, par exemple, laisser croire à une maîtrise formelle de l’écriture (et de la langue) chez le peintre (et par conséquent chez l’acquéreur de l’objet), pour masquer son illettrisme. Pour ces cas, Laurence Baurain-Rebillard parle parfois d’inscriptions simulées21. En effet, “ce n’est pas parce qu’il est incompétent dans la mise en œuvre d’un message graphique qu’il est incapable de jouer avec les caractères de l’écriture ou avec des signes qui s’y apparentent.” La distance avec la notion d’écriture dépend donc ici du signe (ou de la séquence de signes). En les combinant de manière aléatoire, cette imitation évocatoire d’une écriture peut aboutir à du charabia, à des non-mots (des suites totalement aléatoires et imprononçables), voire parfois à des mots-valises22 (un peu à la manière du poème Jabberwocky d’Alice au Pays des Merveilles). Dans ce contexte, peu importe le sens ; ce qui prime, c’est l’impression d’écriture a posteriori, jouant sur l’idée que “quelque chose” est donné à lire sur l’objet23. Pour reprendre les mots d’Alexandra von Lieven, ce qui compte le plus, c’est l’idée d’un texte plus que la possibilité de sa lisibilité et sa compréhension24.

(dessin C. Jubier Galiner d’après CVA Carlsruhe 1, pl. 9.2).

Source : Jubier Galinier 1998, fig. 1.

La pseudo-écriture (ou la pseudo-graphie, type 2 du tableau précédent), joue sur la forme même des signes utilisés. Ils peuvent être empruntés à des systèmes différents, voire ressembler à des lettres ou à des syllabogrammes connus et laissent l’illusion d’une maîtrise de la graphie. C’est le cas par exemple sur un tesson de céramique trouvé à Buzerens (près de Bram), à côté de Castelnaudary en France, dans un contexte archéologique bien établi, du début du Haut-Empire (◉3)25. Le graffite inscrit à la pointe sèche combine des signes identifiables dans différents systèmes graphiques, mais l’ensemble n’est cohérent dans aucun d’entre eux. C’est un cas fréquent, notamment lorsque l’on se trouve confronté à de fausses inscriptions. On ne saurait manquer de mentionner, à ce propos, le cas des tablettes de Glozel, véritable serpent de mer de l’épigraphie26 ; de fait, le monde savant s’est déchiré autour de ces faux créés au début du XXe siècle. On a là, à mon sens, un bon exemple de pseudo-écriture, la trace d’une volonté de créer un système à partir de formes et de signes (librement inspirés de l’alphabet phénicien en l’occurrence) qui restent pourtant incohérents entre eux27.

Pourquoi recourir à de telles pratiques ?

Enjeux de l’utilisation d’une pseudo-inscription

ou d’une pseudo-écriture dans un système de communication

Du cryptique…

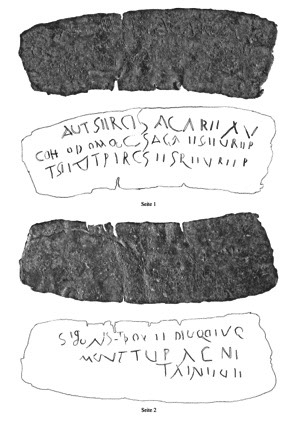

Les modalités de lecture, d’accessibilité et de lisibilité sont finalement secondaires car ce qui est à l’œuvre dans ces jeux graphiques c’est bien la relation avec les spectateurs de l’inscription et ses éventuels lecteurs (◉ ). Cet usage crypté de l’écriture et cette intégration de la forme du signe dans le sens de l’inscription trouvent une illustration saisissante dans une tablette de plomb trouvée à Cologne en 1985 (◉7)28 et datée du milieu du Ier siècle p.C. Dans ce type de document, qu’on nomme “tablette d’exécration” ou defixio en latin29, l’inscription est parfois le fruit d’un usage performatif de l’écriture dans un cadre rituel ou magique – un peu à la manière des pratiques vaudou ; souvent un clou central vient même sceller le support en plomb, “clouant le bec” aux personnes maudites. Il arrive que l’inscription demeure incompréhensible30, la pratique magique restant aussi mystérieuse que son résultat. Cependant, dans la tablette en plomb de Cologne, on est face à un bel exemple d’une forme de jeu graphique. Le texte de la face 1 semble de prime abord illisible. Mais si on le lit en miroir, il est parfaitement compréhensible et devient lui-même la clé de la malédiction.

). Cet usage crypté de l’écriture et cette intégration de la forme du signe dans le sens de l’inscription trouvent une illustration saisissante dans une tablette de plomb trouvée à Cologne en 1985 (◉7)28 et datée du milieu du Ier siècle p.C. Dans ce type de document, qu’on nomme “tablette d’exécration” ou defixio en latin29, l’inscription est parfois le fruit d’un usage performatif de l’écriture dans un cadre rituel ou magique – un peu à la manière des pratiques vaudou ; souvent un clou central vient même sceller le support en plomb, “clouant le bec” aux personnes maudites. Il arrive que l’inscription demeure incompréhensible30, la pratique magique restant aussi mystérieuse que son résultat. Cependant, dans la tablette en plomb de Cologne, on est face à un bel exemple d’une forme de jeu graphique. Le texte de la face 1 semble de prime abord illisible. Mais si on le lit en miroir, il est parfaitement compréhensible et devient lui-même la clé de la malédiction.

J. Blansdorf, A. Kropp, M. Scholz, “‘Perverse agas, comodo hoc perverse scriptu(m) est’ – Ein Fluchtafelchen aus Koln”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 174, 2010, p. 273.

1 Vaeraca, sic res tua:

2 perve<r>se agas, quomodo hoc

3 perverse scriptu(m) est.

“Vaeraca, voici comment les choses vont se passer :

Que tout ce que tu fasses soit tordu, de la même manière que cette écriture est tordue.”

L’utilisation explicite d’une écriture “tordue” (◉ ), jouant à la fois sur le sens et sur la forme donnée à l’inscription, vient redoubler le sort jeté pour tordre les actions de la personne maudite. Nous ne sommes plus ici en présence d’une pseudo-inscription : le texte – sensé – existe bel et bien ; son accès est cependant réservé, voilé. La difficulté à dévoiler le secret de l’écriture renforce même la valeur de ce qui est caché. De surcroît, l’écriture imite ici l’effet qu’elle veut provoquer. Il n’existe pas, à ma connaissance, de tablette de défixion à proprement parler dans le domaine ibérique, même si le plomb est un support très utilisé dans l’épigraphie paléohispanique. Mais rien n’indique que de telles pratiques étaient en usage chez les Ibères. Cependant, certains plombs (comme celui, en écriture gréco-ibère, d’El Cigarralejo/Mula [BdHesp MU.04.01 ; MLH III, G.13.1], issu d’une nécropole et daté du IVe siècle a.C.31), avec une certaine recherche dans le style et la “mise en page”, laissent la possibilité ouverte à ce type de pratique ou du moins à des usages plus rituels que ceux dévolus habituellement aux inscriptions sur plomb dans le monde ibérique32.

), jouant à la fois sur le sens et sur la forme donnée à l’inscription, vient redoubler le sort jeté pour tordre les actions de la personne maudite. Nous ne sommes plus ici en présence d’une pseudo-inscription : le texte – sensé – existe bel et bien ; son accès est cependant réservé, voilé. La difficulté à dévoiler le secret de l’écriture renforce même la valeur de ce qui est caché. De surcroît, l’écriture imite ici l’effet qu’elle veut provoquer. Il n’existe pas, à ma connaissance, de tablette de défixion à proprement parler dans le domaine ibérique, même si le plomb est un support très utilisé dans l’épigraphie paléohispanique. Mais rien n’indique que de telles pratiques étaient en usage chez les Ibères. Cependant, certains plombs (comme celui, en écriture gréco-ibère, d’El Cigarralejo/Mula [BdHesp MU.04.01 ; MLH III, G.13.1], issu d’une nécropole et daté du IVe siècle a.C.31), avec une certaine recherche dans le style et la “mise en page”, laissent la possibilité ouverte à ce type de pratique ou du moins à des usages plus rituels que ceux dévolus habituellement aux inscriptions sur plomb dans le monde ibérique32.

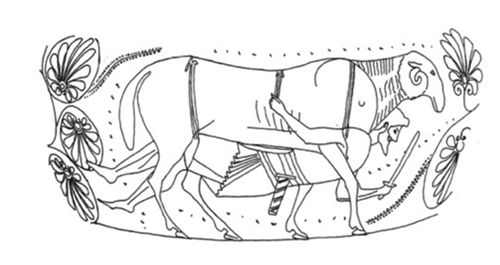

… au ludique

On ne connaît qu’un seul site en péninsule Ibérique qui présente des vases historiés pouvant être comparés aux vases grecs attiques évoqués plus haut. Il s’agit du site de Sant Miquel de Llíria dans le Pays Valencien. Sur les vases qu’on y a trouvés, datés du IIIe siècle a.C., des inscriptions peintes accompagnent de luxuriantes scènes mêlant cavaliers, fleurs et animaux et seraient, selon Javier de Hoz, des textes sapientiaux33, les noms y étant particulièrement absents. Pour l’instant, il nous est impossible de l’affirmer avec certitude, puisque nous ne connaissons aucun élément du panthéon sacré ibère et n’avons aucun accès à leur imaginaire. Un syntagme retient (au passage) l’attention sur l’un des vases (MLH III, F.13.3, daté entre 210 et 180 a.C.). Il s’agit d’un détail cocasse : la répétition consécutive, à cinq reprises, d’un même signe (<be>), au niveau du torse d’un cheval, signalant probablement le son émis par ce dernier ; s’agit-il d’un hennissement ou d’un galop ? Entre didascalie et pseudo-inscription, l’inscription accompagne en tout cas le mouvement de l’image, ce qui n’est pas sans rappeler l’exemple décrit par François Lissarague précédemment. Cette inscription montre en outre que, dans le domaine paléohispanique, il existait (aussi) vraisemblablement une dimension ludique de la pratique graphique.

Dans le graffite d’Ensérune, si la séquence se lit bien de la sorte, une certaine symétrie dans la structure se dégage, y compris graphiquement (avec le syllabogramme <ti> en écho), ainsi qu’une répétition <baibai> qui n’existe nulle part ailleurs dans la documentation paléohispanique. Pourrait-on y voir un jeu phonétique ? graphique ? linguistique ?

Qu’en est-il de ce graffite d’Ensérune ?

La marque sur dolium de Ruscino, montre une recherche esthétique dans l’organisation des signes mais elle n’est pourtant pas, je l’ai déjà mentionné plus haut, considérée comme “ornementale”. La maîtrise technique nécessaire pour la réalisation d’une telle marque pointe a priori vers une élaboration plus grande, une conception de l’écriture plus structurée que celle d’un simple graffite à la pointe sèche comme sur le bol de campanienne A d’Ensérune. La présence d’un nom intègre également clairement le “texte” de l’estampille dans une logique d’identification, d’attribution (fabriquant, propriétaire du dolium ou de son contenu, etc.).

Il n’en va pas de même pour l’inscription sur céramique fine d’Ensérune, qui ne semble cadrer correctement avec aucune pratique. Si c’est une inscription pour laquelle on n’a pas accès au lexique, ce qui reste bien évidemment possible34, aucune des options de découpages possibles de la séquence n’est répertoriée par ailleurs dans celui établi actuellement pour la langue ibère35. Il ne semble pas s’agir non plus d’un simple exercice d’écriture ou d’un alphabet votif comme il en existe ailleurs dans le domaine méditerranéen36 : on connaît plusieurs séquences de cet ordre dans le domaine paléohispanique, dont Joan Ferrer a déterminé jusqu’à quinze variantes37, mais l’inscription d’Ensérune n’en fait pas partie. Qui plus est, elle ne semble pas, par la nature très commune de son support, relever d’une pratique sacrée. Enfin, elle ne présente ni élaboration spécifique ni véritable motif décoratif, contrairement aux “didascalies équestres” de Llíria évoquées plus haut. S’il s’agit d’un décor, il emprunte clairement des signes en usage dans l’écriture courante ibérique nord-orientale et en joue comme d’un ornement. Toutefois, la notion d’ornement est avant tout culturelle. Le beau est une valeur esthétique construite, variable d’une période à une autre, d’une culture à l’autre et il est bien difficile de se faire une idée de cette notion dans le monde des scripteurs ibères. En outre, il faut rappeler la position de l’inscription sur l’objet. Elle se trouve paradoxalement sous le pied d’une coupe, et sa conformation ressemble de près à l’immense majorité des inscriptions connues par ailleurs dans le monde ibérique : une marque de propriété. Le marquage des objets, que ce soit pour en indiquer le propriétaire ou le destinataire, reste en effet l’une des pratiques les plus communes de l’épigraphie paléohispanique, qui est principalement une épigraphie d’ordre privé38. Il est donc tout à fait possible qu’il s’agisse d’une séquence qui crée l’illusion d’une marque de propriété, qui en prend la place et la forme, mais sans en être une.

Que l’on soit face à une pseudo-inscription ou face à un ornement empruntant des signes courants d’écriture, cette dimension visuelle, proprement icono-graphique et touchant à des réflexions d’ordre esthétique, questionne dans le cas d’une écriture pourtant interprétée comme purement utilitaire, comme c’est le cas de l’écriture ibérique.

Que faire d’une pseudo-inscription

dans une langue utilitaire ?

On considère habituellement que l’écriture ibérique n’a qu’une vocation utilitaire et que la langue ibérique ne serait elle-même utilisée qu’à des fins commerciales, tout particulièrement aux confins du monde ibérique et des échanges avec la péninsule39. Cet état de fait est renforcé par l’absence documentaire de textes dont le contenu pourrait avoir une dimension littéraire ou sacrée40. L’hypothèse d’une pseudo-inscription ou celle d’un décor, envisagée avec la céramique d’Ensérune laissent ouverte la possibilité d’un usage ludique ou esthétique de l’écriture dans un contexte d’utilisation qui, comme sur l’oppidum dont elle provient, reste pour l’instant exclusivement utilitaire. Ainsi, soit l’inscription est le fait d’un individu qui ne maîtrise ni la langue ni l’écriture, mais qui a une idée de ce qu’elle peut représenter et de ce à quoi elle doit ressembler – le scripteur ne serait donc pas en mesure d’écrire correctement cette langue mais il en connaîtrait la graphie et en jouerait pour lui donner une forme d’écriture ; soit l’inscription est le fait d’une personne qui n’a pour enjeu qu’une représentation esthétique et qui joue de l’écriture comme d’un ornement. On serait alors face à une inscription qui cherche à donner l’illusion d’un texte habituel mais qui se jouerait des codes pour n’en faire qu’un décor, ouvrant par là même la porte à une autre dimension, bien moins prosaïque, de l’écriture sur place. En tout état de cause, montrer la maîtrise d’un savoir-faire (même sans le dominer jusqu’au bout) est aussi une manière de reconnaître la pratique écrite comme importante, avec une valeur symbolique (et sans doute sociale) ajoutée41. Dans tous les cas, le scripteur travaille les codes habituels de l’écriture ibérique et/ou ses usages et cette inscription pose ainsi un jalon pour l’étude de la littératie dans le sud de la Gaule au cours de la protohistoire récente.

Conclusion

Comment conclure sur de tels dossiers et de tels questionnements : où commence l’écriture ? où commence l’image ? Une simple inscription peut parfois mettre “sens dessus dessous” bien de nos automatismes, de nos déductions et de nos raisonnements… Un des avantages de l’étude des langues non déchiffrées est d’interroger sous un angle “désémantisé” des séquences graphiques. Il en résulte, à nos yeux, que toute inscription, qu’elle soit signifiante ou non, intelligible ou pas, qu’elle soit considérée comme pseudo-inscription ou non, est à étudier sous tous ses aspects car elle est l’expression d’une volonté graphique. Par cette formule, on entend un désir de créer une forme visuellement intelligible. Par l’agencement de plusieurs signes différents, un scripteur cherchera toujours, à défaut d’écrire un texte, à donner au moins l’idée ou l’illusion d’une écriture. Ce faisant, le scripteur a bien en tête une idée, un modèle de ce qu’est l’écriture, et de la manière dont il peut utiliser cette idée dans le champ graphique et iconographique. De ce point de vue, une pseudo-inscription ou une pseudo-écriture disent l’une comme l’autre une forme de suprématie du graphique sur l’iconique, et participent pleinement de la représentation de l’écriture. Avec elles et sans une lecture univoque possible d’une séquence écrite, on se situe très exactement à la limite entre écriture et image, principalement parce qu’on a avant tout affaire dans ce cas à une image de l’écriture.

Notes

- “La notion de texte implique que le message écrit est articulé comme le signe : d’un côté le signifiant (matérialité des lettres et de leur enchaînement en mots, en phrases, en paragraphes, en chapitres), et de l’autre le signifié, sens à la fois originel, univoque et définitif, déterminé par la correction des signes qui le véhiculent.”, R. Barthes, , Théorie du texte, 1974, texte intégral disponible : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/theorie-du-texte [consulté le 03/03/2023].

- Roy Harris, apud I. Klock-Fontanille, “Repenser l’écriture. Pour une grammatologie intégrationnelle”, Actes sémiotiques, 119, 2016.

- R. Barthes, “Rhétorique de l’image”, Communications, 4, n° 1, 1964, p. 40-51, à la p. 43, note 4.

- Littéralement, les langues en miettes, les langues en ruines : Die Trümmer : ruine, débris / Die Sprache : langue.

- Pour une synthèse complète de nos connaissances actuelles sur les langues paléohispaniques, voir J. de Hoz, Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad. I, Preliminares y mundo meridional prerromano, Madrid, 2010, J. de Hoz, Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad II. El mundo ibérico prerromano y la indoeuropeización, 2011 et J. Velaza, A.G. Sinner (éd.), Palaeohispanic languages and epigraphies, New York, 2019.

- Il existe ainsi des signes pour les voyelles, les liquides, les sifflantes et les nasales, et des signes pour des syllabes ouvertes (ba, be, bi, bo, bu, ka, ke, ki, ko, ku etc.). Il n’y a pas de /p/, ni de consonnes aspirées comme le /f/ ou le /v/. De ce point de vue, ce n’est pas à proprement parler un alphasyllabaire, système graphique dont il se rapproche pourtant sans s’y conformer. Parmi les alphasyllabaires les mieux connus, on peut citer le devanagari ou le guèze.

- • aŕkibotibekau (J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum, Band II, Die Inschriften in Iberischer Schrift aus Südfrankreich, Wiesbaden, 1980) à partir du point, dans le sens des aiguilles d’une montre ;

• biuŕbeditagiar (J. Ferrer i Jané, “Ibèric ‘tagiar’, terrissaires que signen les seves produccions: biurko, ibeitiger, biurbedi i companyia”, Sylloge epigraphica Barcinonensis, 6, 2008, p. 81-93 > R. Lafon, “Noms de lieux et noms de personnes basques et ibères : état actuel des problèmes”, Revue Internationale d’Onomastique, 17.2, 1965, p. 81‑92) à partir du rond central et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (donc en spirale) ;

• uŕkabeditagiar (N. Moncunill, J. Ferrer i Jané, J. Gorrochategui, “Nueva lectura de la inscripción ibérica sobre piedra conservada en el museo de Cruzy (Hérault)”, Veleia, 33, 2016, p. 259-274) même lecture mais en supposant une inversion dans les deux premiers signes pour pouvoir avoir un nom ibère et non pas un nom commençant par un ŕ. - Le choix du sens de la lecture est dans ce cas arbitraire. Au demeurant, rien ne permet de savoir quel était le sens “logique” de lecture pour une personne ibère. Rappelons ici que la langue notée n’est pas indo-européenne et ne répond à aucun modèle linguistique connu dans le monde méditerranéen.

-

• tibaibailatíbe (BdHesp)

• tibaibailatiŕ (Untermann, op. cit.)

• tibaikiilkiina (J. Jannoray, Ensérune. Contribution à l’étude des civilisations préromaines de la Gaule méridionale, Paris, 1955)

• tigienatiŕ (Maluquer de Motes, J. Nicolau, Epigrafía prelatina de la Península ibérica, Barcelone, 1968) - Cette lecture a sans doute été retenue car elle évite la redondance vocalique envisagée par la proposition de Jannoray tout comme l’existence des ligatures proposée par celle de Maluquer. Elle préfère enfin un <be> à la place d’un <ŕ>, par rapport à la lecture d’Untermann, en considérant que le trait vertical inférieur du signe est adventice.

- G. Grube, W. Kogge, S. Krämer (éd.), Schrift: Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine, Munich, 2005, p. 13 : “sans référence externe, sans sémanticité, nous sommes en présence d’un ornement mais pas d’une écriture”.

- Bien évidemment, un sens iconique reste toujours possible.

- F. Lissarrague, “Graphein : écrire et dessiner”, in : L’image en Jeu, (éd.) C. Bron, E. Kassapoglou, Yens-sur-Morges, 1992, p. 189-203, à la p. 194 et n. 13.

- A. Von Lieven, “Script and Pseudo Scripts in Graeco-Roman Egypt”, in : Non-Textual Marking Systems,Writing and Pseudo Script from Prehistory to Modern Times, (éd.) P. Andrássy, J. Budka, F. Kammerzell, Göttingen, 2009, p. 101-111, à la p. 101.

- R. Harris, “Théorie de l’écriture : une approche intégrationnelle”, in : Propriétés de l’écriture, (éd.) J.-G. Lapacherie, 1998, p. 15-17, notamment p. 17 : “L’invention de l’écriture a été surtout la construction d’une nouvelle logique de l’espace”.

- Pseudo– implique une notion de tromperie et de fausseté qui déprécie l’acte d’écriture dont résulte ladite pseudo-inscription. Cette idée de tromperie implique d’ailleurs qu’il existe “un vrai”, un modèle authentique indiscutable, dont la pseudo-inscription s’éloignerait.

- Cette écriture égéenne de la Crète minoenne, probablement logographique et syllabique si l’on considère sa proximité avec le linéaire B, n’est pas encore déchiffrée.

- L. Godart, Le Disque de Phaistos : l’énigme d’une écriture, 1995, p. 145-150, spécialement p. 149.

- L. Lissarrague, “La place des mots dans l’imagerie attique”, Pallas, n° 93, 2013, p. 69-79 [En ligne] http://journals.openedition.org/pallas/1349 2013. Il prend notamment l’exemple du vase François, conservé à Florence (Cratère de Kleitias, Florence 4209, ABV 76/1).

- Ibid., p. 69-70.

- L. Baurain-Rebillard, “Des peintres linguistes ?”, Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens, 13, n° 1, 1998, p. 75-105.

- “Un mot valise résulte de la réduction d’une suite de mots à un seul mot qui ne conserve que la partie initiale du premier mot et la partie finale du dernier : (…) franglais est un mot-valise issu de français et anglais”, (éd.) J. Dubois, Dictionnaire de linguistique, Paris, 2002, s.v.

- Il faut toutefois être prudent car, dans certains cas, comme pour ces exemples de pseudo-inscriptions sur les vases attiques du peintre de Sappho étudiées par Cécile Jubier Galinier (“De l’usage des pseudo-inscriptions chez le peintre de Sappho, du signe au sens”, Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens, 13, n° 1, 1998, p. 57-73), ces suites a priori incohérentes révèlent de véritables jeux érudits de combinaisons de lettres et des moyens de savamment signer ses réalisations. Cf. C. Jubier Galinier, op. cit., p. 68 : “La répétition de quelques lettres est un type de pseudo-inscriptions privilégié par bon nombre de peintres à la fin de la période archaïque : chaque peintre possède sa propre formule. Toutefois, la reprise stricte d’une combinaison de lettres est un phénomène remarquable. Choisir un nombre restreint de lettres, les démultiplier, les organiser jusqu’à privilégier une suite originale, démontre une longue pratique de l’écriture et une capacité à s’approprier complètement un système, commun à tous à l’origine. Le peintre instrumentalise l’écriture, il l’utilise à sa guise en fonction des effets recherchés, effets qui varient au gré des scènes représentées.”

- “What counts is much more the idea of a certain text than the text itself, let alone its readability.” (von Lieven, art. cit., p. 103).

- http://www.archeodunum.com/carte-des-operations/bram-contournement-nord-est-les-magasins-buzerens-aude-11

- Jean-Paul Demoule parle de “supercherie archéologique” (Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, Paris, 2014, p. 68).

- Pour Jean-Pierre Adam, les signes trouvés sur les tablettes correspondent à des signes lapidaires empruntés très fidèlement à plusieurs sources distinctes (mais principalement aux alphabets de la famille phénicienne), signes déjà largement diffusés à l’époque dans les revues et dans les livres d’histoire de l’art. Cette juxtaposition des emprunts est faite de manière désordonnée sur certaines tablettes. Jean-Pierre Adam précise : “ […] les meilleurs spécialistes de l’écriture phénicienne et des langues utilisant ce système graphique sont tous formels : les lettres des tablettes glozéliennes sont disposées en désordre, d’une manière totalement aléatoire, et la lecture des textes est impossible.” (Le Passé recomposé – Chroniques d’archéologie fantastique, Paris, 1988, p. 91).

- J. Blansdorf, A. Kropp et M. Scholz, “‘Perverse agas, comodo hoc perverse scriptu(m) est’ – Ein Fluchtafelchen aus Koln”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 174, 2010, p. 272-276.

- Pour un corpus récent de ce genre de documents, voir : A. Kropp, Magische Sprachverwendung in vulgarlateinischen Fluchtafeln (“defixiones”), Tübingen, 2008.

- On pense par exemple à la tablette en or aujourd’hui perdue trouvée à Saint-Luc à côté de Saint-Girons (Haute-Garonne). J. Elayi, J.-P. Bareille, “Découvertes gallo-romaines du Luc (Saint-Girons, Ariège)”, Aquitania, X, 1992, p. 75-107. Les signes pourraient être grecs mais sans aucune certitude.

- De Hoz 2011, op. cit., p. 419-420. Le texte est inscrit en écriture gréco-ibère et en boustrophédon. Ce plomb reste toutefois un unicum dans le monde paléohispanique, que ce soit du point de vue de la mise en forme du texte, de l’écriture utilisée sur un site aussi méridional, de la partielle combustion du matériau avec le corps de la défunte, etc. (ibid., p. 372).

- Le plomb d’El Cigarralejo n’est pas à proprement parler une defixio car il a été déposé avec le corps de la défunte, et non de manière secondaire comme habituellement pour les tablettes d’exécration (de Hoz 2011, op. cit., p. 420). Mais son contenu est très probablement “littéraire-religieux” (de Hoz 2011, op. cit., p. 418) de même que ceux de Orleyl (MLH III, F.9.5-7).

- J. de Hoz, “¿Inscripciones ilustradas o imágenes con didascalias? Los vasos de Liria”, Palaeohispánica, vol. 17, 2017, p. 37-54, à la p. 51 : “Las inscripciones pintadas de Liria serían textos sapienciales, tal vez heroicos, que recogían los mismos valores que expresaban las imágenes con las que conviven, los de una sociedad aristocrática con un fuerte sentido de grupo.”

- Ce pourrait être une inscription parlante ou une inscription d’ordre pratique ? Sur les inscriptions parlantes du monde ibérique, voir N. Moncunill, J. Velaza, “Tituli loquentes en ibérico: una aproximación desde el análisis interno y la epigrafía comparada”, Emerita, LXXXIX, n° 2, 2021, p. 309-333..

- N. Moncunill, J. Velaza, Lexikon der iberischen Inschriften, Wiesbaden, 2019.

- On songe par exemple à l’alphabet de Marsiliana d’Albegna daté du VIIe s. a.C.

- J. Ferrer, “Ibèric kutu i els abecedaris ibèrics”, Veleia, 31, 2014, p. 227-259. Il s’agit de suites allant jusqu’à 29 signes sans qu’un seul soit répété et qui pourraient toutes commencer toutes par kutu-, constituant ainsi des “abécédaires” ibériques.

- De Hoz 2011, op. cit., p. 364.

- De Hoz 2011, op. cit., p. 462 sqq.

- À l’exception toutefois des inscriptions de Sant Miquel de Llíria évoquées plus haut.

- C’est la même chose pour l’estampille de Ruscino qui inscrit également la reconnaissance de la place de l’écriture dans le cadre économique.