Introduzione. Territori, vocazione produttiva e attività manifatturiera

I territori dell’Italia antica che si affacciavano sul Mare Adriatico, ovvero da N a S le regiones augustee X (Venetia et Histria), VIII (Aemilia), VI (Umbria et ager Gallicus), V (Picenum), IV (Samnium) e II (Apulia et Calabria), hanno rappresentato in età romana una zona produttiva piuttosto vivace.

Sulla base delle fonti letterarie, l’area adriatica risulta aver avuto una specifica vocazione all’agricoltura e all’allevamento, alle quali si affiancava lo sfruttamento delle risorse del mare1. Partendo da tali premesse, la ricerca archeologica sta mettendo a fuoco, in particolare per l’età romana, la vocazione dei territori e le modalità dello sfruttamento di essi2.

Area settentrionale

Se l’area istriana pare vocata alla produzione olearia, facendo registrare una massiccia presenza di impianti, contraddistinti da una certa canonicità tipologica3, risulta invece caratterizzata da incerti resti di installazioni produttive per l’olio e il vino l’Italia settentrionale, dove il complesso delle attestazioni suggerisce per queste colture un ruolo economico probabilmente più modesto, ma forse anche l’adozione di apprestamenti labili e di minore impatto archeologico4.

Area centrale

Lungo il litorale medio-adriatico, tra le Marche e l’Abruzzo settentrionale, su un totale di ca. 820 siti rurali, scavati o ricogniti, solo il 4% del totale ha restituito chiara evidenza di produzioni olivicole o vitivinicole, peraltro difficilmente distinguibili tra loro e raramente inquadrabili dal punto di vista cronologico5. Tale situazione impedisce l’elaborazione di un modello interpretativo del territorio su base cronologica o geografica, pur consentendo alcune osservazioni. Sembra infatti interessata dalla presenza di impianti soprattutto l’area picena, mentre il periodo più significativo della produzione pare compreso tra la metà del I sec. a.C. e il I sec. d.C. Sussistono tuttavia indizi di attività in alcuni siti già dal II e forse dal III sec. a.C., mentre solo occasionalemente tale attività produttiva pare essere proseguita nel II sec. d.C. e fino ad epoca tardo-antica. È probabile inoltre che gli impianti ben individuabili sul terreno esprimano una produzione di vino e/o olio già orientata al commercio, in quanto caratterizzata da un forte investimento nelle strutture e nelle dotazioni, mentre l’attività destinata al mero consumo domestico comportasse l’adozione di apprestamenti più labili e difficilmente rilevabili dal punto di vista archeologico6. Ad ogni modo, occorre per inciso ricordare che il prodotto tipico dell’agricoltura picena era considerato, in straordinaria continuità dall’antichità ad oggi, l’oliva da tavola, forse commercializzata in epoca primo-imperiale nelle anfore cd. tronco-coniche (= Schörgendorfer 558)7, le quali non saranno oggetto di trattazione sistematica in questo lavoro, in quanto non rappresentate al Nuovo Mercato Testaccio; la fama delle olive picene in epoca antica è confermata da alcune olle iscritte (oliva picena) recuperate in ambito renano8.

Area meridionale

La Puglia meridionale romanizzata, infine, risulta essere stata interessata in epoca repubblicana da un’agricoltura intensiva di alti rendimenti e da una redistribuzione su ampio raggio delle eccedenze agricole9. Il territorio brindisino in particolare era fertile e dotato di un porto eccellente, proteso verso i mercati dell’Oriente, ma era anche ben collegato, per il tramite della via Appia, a Roma e e ai centri municipali dell’Italia tirrenica. Il paesaggio agrario di tale regione risulta pertanto aver conosciuto, in varie fasi nel corso dell’età repubblicana e sino alla riorganizzazione economico-territoriale di epoca augustea, una complessa evoluzione verso le forme dello sfruttamento intensivo dell’arboricoltura, integrata in diversi modi dall’attività manifatturiera e commerciale10.

Il mare

La vocazione allo sfruttamento delle risorse del mare in area medio e alto-adriatica è evidenziata dalla letteratura archeologica, malgrado le difficoltà di individuazione ed interpretazione delle relative tracce11. L’Istria in particolare, con le sue importanti villae maritimae, sembra integrare nelle attività produttive del territorio lo sfruttamento diversificato delle risorse del mare, talvolta orientato al commercio12.

Gli inizi della produzione anforaria

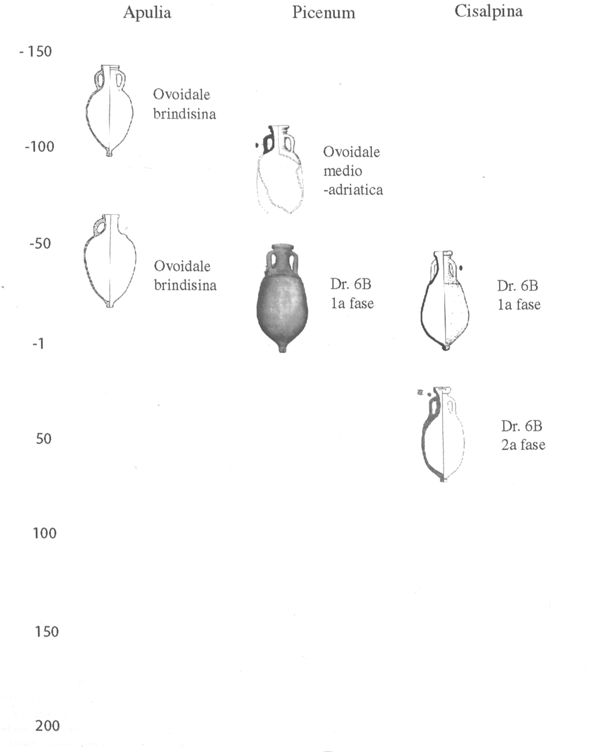

In relazione ai contenitori da trasporto che diffusero i prodotti adriatici (Fig. 1), se un’ipotesi in merito alla produzione di anfore vinarie greco-italiche13 in area picena venne formulata già da A. Tchernia nel 198614, la ricerca più recente ha confermato che la tradizione manifatturiera adriatica risale piuttosto indietro nel tempo, addirittura alla metà del III sec. a.C., come testimonia lo scavo a Cattolica (RN) di uno scarico di fornace15. Vi figurano numerosi frammenti di greco-italiche (80% ca. del deposito), caratterizzate da orlo a fascia a sezione triangolare in numerose varianti – diverse sia per aggetto che per profilo – corto collo cilindrico, anse corte a nastro ingrossato, corpo ovoidale e puntale cilindrico cavo16; mancano veri e propri marchi di fabbrica, ma i contenitori presentano in maniera ricorrente impressioni digitali all’attacco inferiore delle anse, che paiono un tratto distintivo di talune produzioni di greco-italiche17. L’impasto si presenta per lo più beige, duro in frattura e polveroso in superficie, caratterizzato dalla presenza di noduli rossi in grani piccoli, medi e grossi, talvolta filamentosi; a tali grumi si accompagnano talora inclusi grigi e/o bianchi, nonché, episodicamente, minuti inclusi brillanti. Quasi tutti i reperti presentano vacuoli, ben visibili in frattura e più raramente in superficie, dove assumono l’aspetto di crateri; un terzo dei frammenti esaminati reca anche un ingobbio leggero, ma omogeneo18. I noduli rossi, caratteristici e distintivi degli impasti esaminati e a torto inizialmente interpretati come chamotte, sono risultati, sulla base di accurate analisi, l’esito di una mescolanza disomogenea di argille differenti19.

Attiva tra la metà del II sec. a.C. e il primo quarto del I sec. a.C. anche la manifattura di Torre delle Oche a Maranello (MO) ha prodotto tipi di transizione tra greco-italiche e Lamboglia 220.

(da Carre & Pesavento Mattioli 2021; in rosso rielaborazione Lucilla D’Alessandro 2023).

Ulteriori aree di fabbricazione di anfore greco-italiche sono state individuate in ambito medio-adriatico dalle ricerche di Patrick Monsieur e Frank Vermeulen sulla bassa valle del Potenza21 e di Andrea Staffa lungo il corso inferiore del Piomba e alla foce del Saline22. Si tornerà più oltre (infra, pp. 237-250) su tali ricerche, che hanno riguardato zone caratterizzate da produzioni di lunga durata i cui materiali sono stati esaminati autopticamente23, nonché, nel caso delle fornaci alle foci del Saline, sottoposti ad analisi archeometriche.

Anche le indagini di Simonetta Menchelli lungo la fascia costiera a S del Tenna nell’ager Firmanus potrebbero evidenziare una produzione medio-adriatica di greco-italiche, benché i materiali provengano esclusivamente da ricognizioni di superficie24.

Infine, nel sud della penisola la produzione di greco-italiche tarde, in specie nelle forme di transizione verso il contenitore Lamboglia 2, è attestata nelle fabbriche della Puglia meridionale25.

Produzioni di greco-italiche in Dalmazia sembrano per ora da approfondire, essendo le relative fornaci documentate da dati controversi26.

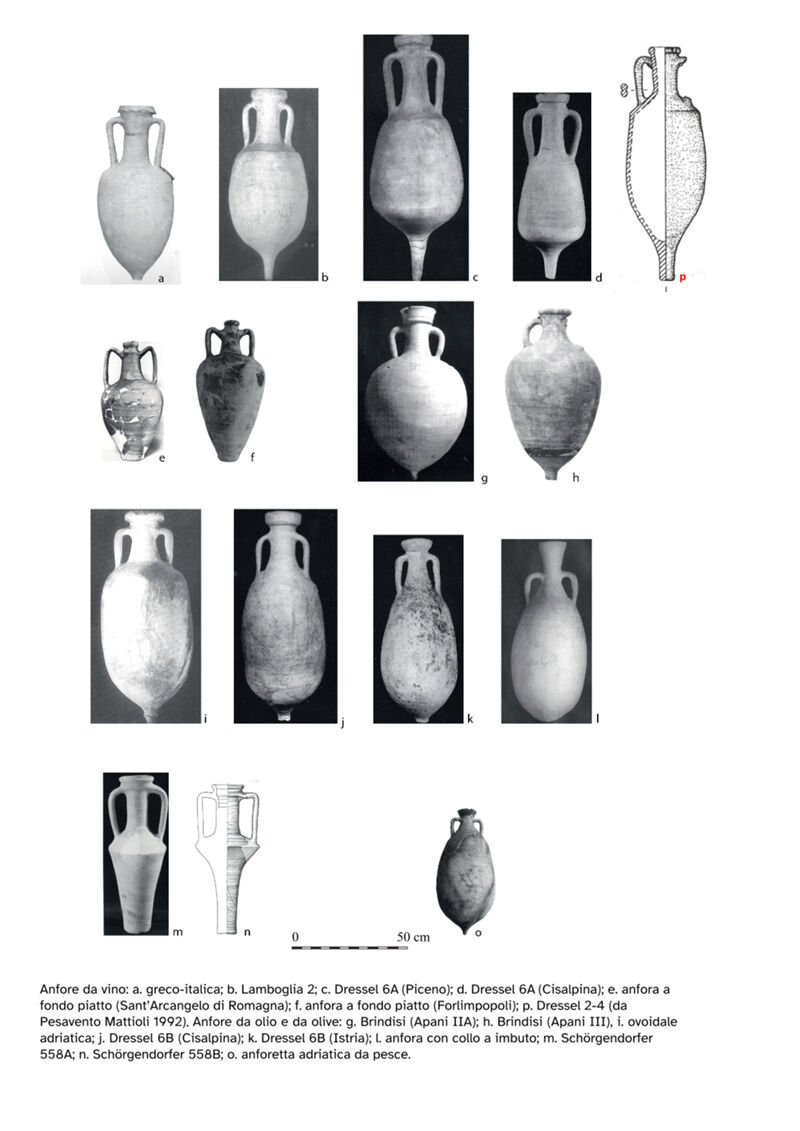

Un’attestazione indiretta è dovuta, infine, alle anfore di Adria: dal III sec. a.C. le greco-italiche, che costituiscono la maggioranza dei contenitori da trasporto rinvenuti nelle tombe, presentano impasti caratteristici dell’area27. Considerata anche la somiglianza morfologica di queste anfore, in particolare i tipi adriesi 16 (prima metà II sec. a.C.), 17a (seconda metà II sec. a.C.) e 18 (seconda metà II sec. a.C.)28, con le filiazioni di produzione adriatica, cd. Lamboglia 2, sembra confermato che il versante orientale della penisola sia stato precocemente interessato dalla fabbricazione di questi contenitori da trasporto. Le greco-italiche (Fig. 1a) non saranno oggetto di una trattazione sistematica, in quanto non rappresentate nei rinvenimenti del Nuovo Mercato Testaccio e cronologicamente estranee all’orizzonte esaminato, mentre qui interessa evidenziare come i dati sinora raccolti suggeriscano che almeno dalla metà del III sec. a.C. vi fossero le condizioni per una redistribuzione delle eccedenze agricole dei territori adriatici, di cui la produzione anforaria è espressione29.

Età repubblicana

Anfore vinarie Lamboglia 2

Come è noto, le anfore Lamboglia 2 non furono individuate dal Dressel e non figurano pertanto nella tavola tipologica da questi elaborata per il volume XV del Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL XV, 2), mentre furono riconosciute dal Lamboglia nel relitto di Albenga30 e identificate con il nr. 2 nella sua classificazione31. Poiché si distinguevano dalle anfore vinarie Dressel 1, che costituivano la maggior parte del carico della nave, ed erano rappresentate in numero nettamente minoritario, il Lamboglia sostenne, sia pur dubitativamente, che si trattasse di contenitori destinati al trasporto dell’olio. La constatazione che tali anfore fossero di sovente impeciate32 e che potessero conservare resti vinari33 ha indotto, successivamente, a ripensarne la destinazione.

Cronologia

Derivate dalle greco-italiche34 come le Dressel 1 del versante tirrenico35, le Lamboglia 2 paiono affermarsi nella II metà del II sec. a.C.36; il passaggio dalla Lamboglia 2 alla relativa filiazione, la Dressel 6A, sembra essersi verificato gradualmente nel corso della seconda metà del I sec. a.C.37, sino alla definitiva affermazione della seconda anfora sul mercato in età augustea. Il fenomeno è quindi sostanzialmente contemporaneo alla sparizione delle Dressel 1, sulle quali l’ultima data consolare nota risulta il 13 a.C.

Morfologia

Dal punto di vista morfologico, le Lamboglia 2 (Fig. 1b) presentano, pur nella estrema varietà, orlo a fascia, sia triangolare che rettilineo, nettamente distinto dal collo tronco-conico, anse a bastone con sezione ovoidale o ellittica, spalla più o meno segnata da carenatura, corpo tendenzialmente piriforme e puntale pieno38. Sebbene non siano state realizzate delle vere e proprie serie, sono state tuttavia rilevate alcune linee evolutive, quali la tendenza ad un progressivo allungamento della pancia, con modifica delle proporzioni del corpo, e la trasformazione dell’orlo a fascia da triangolare a rettilineo, che portarono i contenitori in questione a trasformarsi nella forma identificata come Dressel 6A39.

Aree di produzione

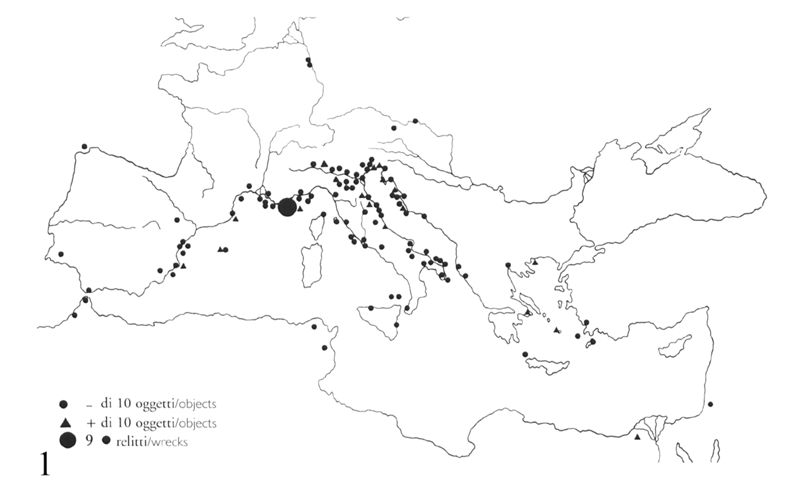

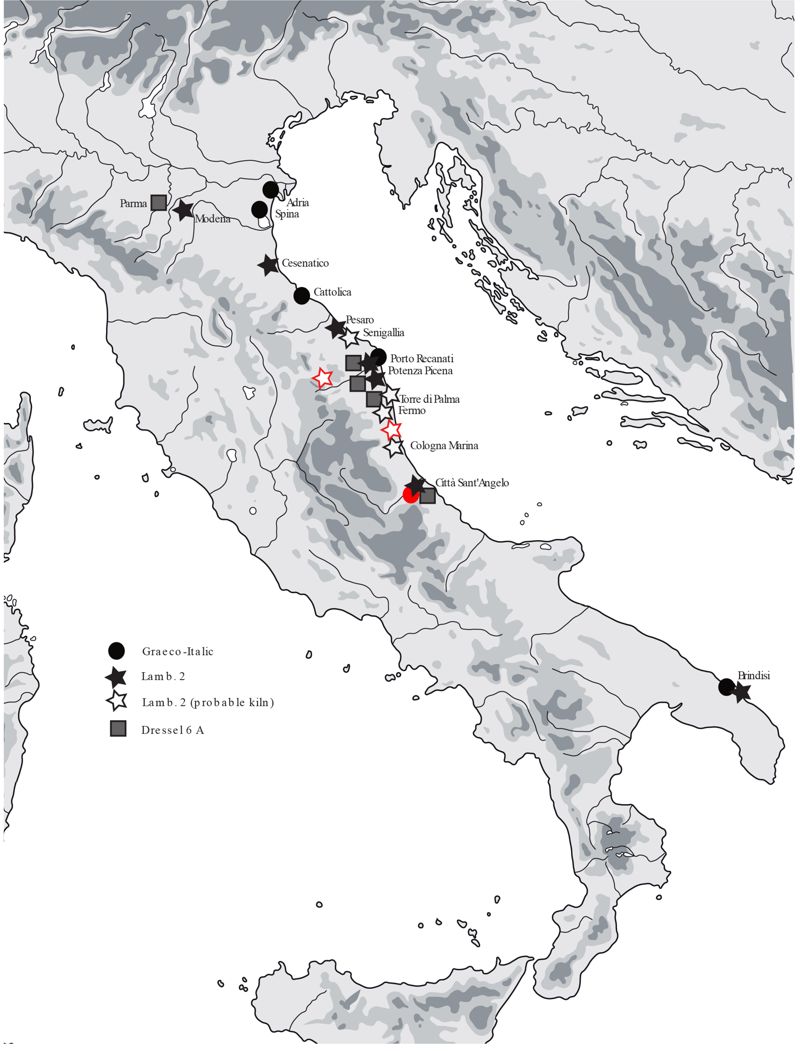

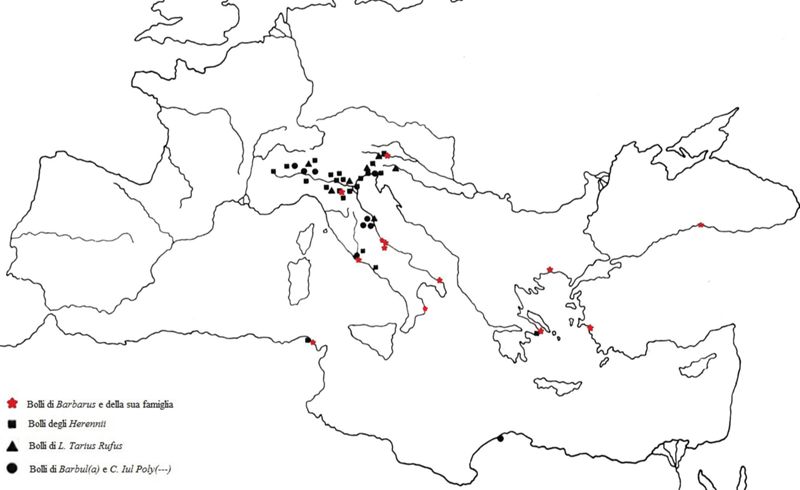

L’ipotesi tradizionale di un’esclusiva origine apula o calabra di queste anfore è stata ampiamente superata40, poiché fornaci di Lamboglia 2 sono state individuate o ipotizzate sulla base di scavi o ricognizioni lungo quasi tutto l’arco adriatico, almeno dal Salento all’Emilia, nonché nell’entroterra padano (Fig. 2). Se ne fornisce di seguito un elenco41.

(da Carre et al. 2014), con aggiornamento in rosso (Lucilla D’Alessandro 2023).

- Maranello (MO), località di Torre delle Oche42.

- Imola (BO), località Casola Canina.

- Cesenatico (FC), località Ca’ Turchi.

- Pesaro, località Campanara43: risultano esservi state prodotte Lamboglia 2 e Dressel 1 di imitazione44.

- Potenza Picena (MC), località Case Valentini: vi si fabbricarono anche greco-italiche tarde, mentre successivamente furono prodotte Dressel 6A e Dressel 6B (esame autoptico dei materiali nel luglio del 2013).

- Agro di Fermo: suffragato dallo studio di toponomastica, prosopografia e fonti, il riconoscimento di una produzione anforaria (vari tipi) nella zona trova degli indicatori archeologici45 nei plurimi apprestamenti con anfore individuati e nelle frequenti concentrazioni di contenitori ceramici non sempre in connessione con le fattorie del territorio, nonché nello studio archeometrico dei reperti restituiti dalle indagini di superficie, mentre solo occasionalmente ci si imbatte in possibili resti di fornaci (Torre di Palme46 e Contrada Castagna47).

- Cologna Marina presso Roseto degli Abruzzi (TE): l’esistenza di una fornace è ipotizzata sulla base della presenza di un’enorme quantità di frammenti di Lamboglia 2, assieme a ovoidali adriatiche, su una collina poco distante dal mare, senza indizi di un insediamento abitativo, ovvero di un centro di consumo.

- Marina di Città Sant’Angelo (PE) e Silvi Marina, località Piomba (TE) (cfr. infra, pp. 237-250).

- Territorio brindisino: nelle fornaci di Apani e Giancola come è noto venivano fabbricate accanto alle anfore olearie, alcune forme vinarie, con le caratteristiche delle greco-italiche tarde/Lamboglia 248 o delle vere e proprie Lamboglia 249.

All’elenco devono probabilmente essere aggiunte una produzione individuata su base epigrafica a Matelica (MC)50 e una fornace, ipotizzata a seguito del rinvenimento di scarti di lavorazione (argilla concotta) e anfore nei livelli che precedono l’impianto di un torcular nella villa marittima scavata presso il Paese Alto di San Benedetto del Tronto (AP)51.

Sull’altro versante della penisola italica, tanto nell’Etruria interna che nel Bruzio ionico e tirrenico, sono localizzabili manifatture di Lamboglia 2 di imitazione52; nota inoltre è l’ipotesi di una produzione pompeiana di questo tipo di anfora53.

A queste manifatture andrebbero aggiunte, secondo parte della letteratura54, quelle forse localizzabili, in eventuale continuità con la tradizione delle greco-italiche, lungo il versante orientale dell’Adriatico, in base a fievoli indicatori archeologici, ma senza che si possa asseverare un’origine dalmata del tipo55.

Distribuzione

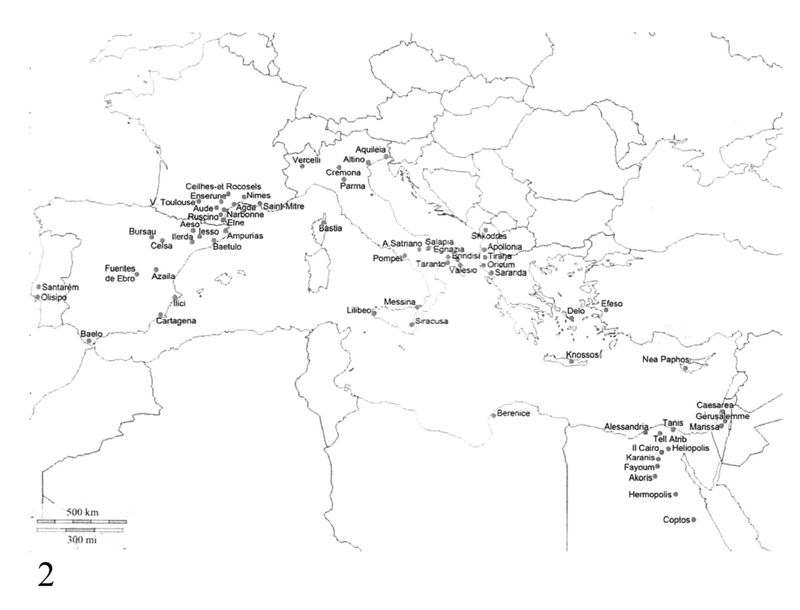

Riguardo alla diffusione delle anfore in esame56 (Fig. 3.1), appare in primo luogo notevole la circolazione di Lamboglia 2 su entrambe le sponde dell’Adriatico57. Sul versante italico simili contenitori risultano ampiamente diffusi dal Salento alla Cisalpina nord-orientale, tra il delta del Po e l’emporio di Aquileia, principale centro di smistamento commerciale nell’alto Adriatico58.

Numerosi sono i rinvenimenti sottomarini che, sia sul versante occidentale59 che su quello orientale60 del Mar Adriatico, documentano la capillare circolazione delle anfore Lamboglia 2.

L’attestazione di questi contenitori nell’Italia continentale dovrebbe essere invece legata allo sfruttamento del Po come naturale via di comunicazione, al quale si deve probabilmente anche la presenza di fornaci in area padana61.

Assieme ai due versanti dell’Adriatico, il bacino orientale del Mediterraneo62 costituisce un mercato di prim’ordine per le esportazioni del vino adriatico in età repubblicana63, come testimoniano, ad esempio, la massiccia presenza di anfore Lamboglia 2 a Delo e Atene64, ma anche in Egitto65. Nel bacino occidentale del Mediterraneo, invece, la diffusione di questi contenitori adriatici risulta minoritaria al confronto dei corrispettivi del versante tirrenico. Essi sono tuttavia attestati da rinvenimenti tanto nella Francia merdionale66, quanto nell’Hispania Citerior, soprattutto intorno a Carthago Nova67. Per quanto riguarda Roma e la vicina Ostia alcune anfore Lamboglia 2, in prima istanza erroneamente classificate come Dressel 6A68 sono state di recente recuperate a Ostia in località Longarina nell’area del celebre deposito, già indagato negli anni Settanta del Novecento (cfr. infra, pp. 259-267).

1) Lamboglia 2 (da Cipriano & Carre 1989); 2) ovoidali brindisine prodotte ad Apani (da Palazzo 2013).

Corredo epigrafico

Con riferimento all’aspetto epigrafico69, i bolli su Lamboglia 2 (e relative forme di transizione) sono per lo più stampigliati a rilievo sull’orlo e sulle anse, più raramente sul collo, sulla spalla o sulla pancia del contenitore; inoltre risultano talora retrogradi, anche limitatamente a singoli caratteri, e compresi entro cartigli con gli angoli stondati70. Non sono infine rari gli esempi di bollatura ripetuta o multipla. In genere, le lettere sono regolari e presentano caratteristiche paleografiche coerenti con la datazione del contenitore, quali la P con l’occhiello aperto e la A priva del tratto orizzontale.

Tali bolli, prevalentemente latini, contengono per lo più elementi onomastici, soprattutto nomi singoli riferibili a personaggi di condizione giuridica incerta (servile o libertina).

Informazioni più complesse, sebbene in forma estremamente sintetica, potrebbero figurare sulle anfore bollate dai servi di un L. Malleolus,le cui più importanti attestazioni si trovano nel relitto Planier 3 (metà I sec. a.C. ca.) e nel sito produttivo di Marina di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara (su cui cfr. infra, pp. 237-250)71, se è vero che i marchi compendiano un difficile caso giudiziario72.

Si deve ancora segnalare che talvolta sulle anfore Lamboglia 2 ricorrono bolli complessi che sembrano indicare una gerarchia su due o tre livelli e sono indizio di un’organizzazione produttiva i cui dettagli non sempre possono essere colti appieno73. Sempre nel quadro dell’organizzazione produttiva va inserito inoltre il fatto che marchi presenti su Lamboglia 2 si trovino anche su contenitori differenti74.

Pare infine documentato proprio dai bolli il coinvolgimento nelle attività manifatturiere e forse agricole connesse alle anfore Lamboglia 2 (e relative imitazioni) di un personaggio del calibro di Pompeo Magno75, già ritenuto sulla base delle fonti storiche protagonista del decollo economico del territorio piceno, in virtù delle clientele ereditate nell’area dal padre e della propria personale attività nella zona a fianco di Silla nella prima guerra civile76.

Anfore olearie

Con riferimento alla produzione di anfore olearie in epoca repubblicana, un ruolo di spicco paiono aver svolto le manifatture salentine, site principalmente nell’agro brindisino. Nell’ambito di una generale revisione della produzione di anfore da olio adriatiche77, ai tipi della Puglia meridionale (definiti “brindisini” proprio per l’importanza delle fornaci ascritte a Brundisium), ormai ben inquadrati dalle pubblicazioni delle fornaci di Giancola78 e dei contenitori di Apani79, sono state affiancate le ovoidali medio-adriatiche. In questa sede si considerano brindisine solo le anfore che abbiano un bollo esplicitamente riconducibile a quell’area; per il resto dei contenitori affini si utilizza la definizione di ovoidali adriatiche.

Tipi brindisini

Cronologia

Lo studio delle anfore cd. brindisine è stato rivolto agli aspetti tipologici della produzione, in stretta relazione con quelli epigrafici, rappresentati dalle migliaia di bolli, sia greci che latini per lingua e caratteri, stampigliati sulle anse delle anfore. Basandosi su questi aspetti è stato possibile fissare una cronologia piuttosto attendibile per le anfore di Brindisi che risultano già circolare nella II metà del II sec. a.C. e più precisamente dal terzo quarto del secolo80. Il territorio della Puglia meridionale è stato individuato come una delle prime aree produttive di contenitori ovoidi, assieme alla zona settentrionale del Peloponneso e alla Tunisia nord-occidentale81.

Molto diffuse in specie in Oriente, come si vedrà, le anfore cd. brindisine conobbero, dalla seconda metà del I sec. a.C., una forte contrazione del mercato, mentre l’epoca augustea si configurò come un momento di passaggio tipologico e diverso assetto geografico nelle attività produttive, portando al graduale emergere dell’Istria82. Probabilmente tale contrazione si deve a diversi fattori, quali il progressivo mutamento del quadro del Mediterraneo (decadenza di Delo, bellum piraticum), gli eventi delle guerre civili di età cesariana e triumvirale che coinvolsero in maniera diretta l’estremo lembo meridionale della Puglia e Brundisium in particolare, il peso della crisi generale dell’economia agraria italica e la riconversione del territorio alle colture estensive e all’allevamento.

Morfologia

Dal punto di vista morfologico le “anfore brindisine” presentano una grande varietà83, sebbene alcuni caratteri generali possano essere individuati nel corpo globulare o ovoidale con piccolo puntale, talvolta conformato a bottone e nel ricorrere della bollatura sulle anse84. La forma più rappresentativa nel I sec. a.C. è ad ogni modo costituita dall’anfora con profilo ovoidale, orlo ad anello e anse a quarto di cerchio, circolari in sezione (Apani III = Giancola 6; Fig. 1h)85.

Nelle ovoidi brindisine, e in particolare nel tipo Apani II, si riconosce una derivazione dall’anfora di produzione corinzia di tipo A86. Tale fenomeno farebbe trasparire un rifornimento di manodopera servile dalla Grecia di recente conquistata, in particolare dall’importante centro artigianale di Corinto, la cui caduta, nel 146 a.C., potrebbe aver implementato la massa di schiavi da impiegare, oltre che nelle campagne e nei centri urbani, nelle manifatture ceramiche brindisine e comunque aver determinato una diaspora “artigianale”87. L’asse della koiné adriatica si sarebbe quindi spostato verso l’Italia meridionale, mentre la famiglia ceramica delle anfore ovoidi avrebbe progressivamente raggiunto presenza e dimensioni nuove in varie aree del bacino mediterraneo a cominciare da quella centrale88.

Aree di produzione

Un ruolo di spicco paiono aver raggiunto nella produzione della Puglia meridionale le manifatture dell’agro brindisino (in particolare Apani, Giancola, Marmorelle, La Rosa)89, cui vanno aggiunte quelle individuate nel leccese, a Masseria Ramanno90, nei pressi del capoluogo, a Felline, vicino a Ugento91 e a Masseria Fano92, nei pressi di Torre S. Gregorio, nel territorio dell’antica Veretum, odierna Patù.

Imitazioni di contenitori ovoidali brindisini risultano essere state fabbricate anche sul Tirreno, al quale, e in particolare alla valle del Liri-Garigliano nel Lazio meridionale, pare ormai ascrivibile la produzione di anfore bollate da M. Tuccius Galeo attivo intorno alla metà del I sec. a.C.93

Distribuzione

L’analisi delle dinamiche commerciali che hanno caratterizzato l’economia della Puglia meridionale, a partire dalla metà del II sec. a.C. fino al secolo successivo, ha consentito di rilevare la circolazione dei contenitori brindisini in ambito occidentale94, ma soprattutto nel Mediterraneo orientale95, da dove proviene una cospicua documentazione epigrafica96 (Fig. 3.2): in tale ambito le anfore brindisine sono presenti sulle sponde orientali dell’Adriatico, in area egea, in Asia Minore sino al Mar Nero, in Israele e, in maniera assai consistente, in Egitto97.

Corredo epigrafico

Il patrimonio epigrafico delle anfore di produzione brindisina, rappresentato da migliaia di bolli, sia greci che latini per lingua e caratteri, stampigliati sulle anse delle anfore a lettere rilevate entro cartiglio, ha restituito numerosi dati onomastici e tecnici utili alla ricostruzione storico-archeologica.

La struttura produttiva rappresentata nei bolli risulta articolata e gerarchica. Nel caso di Apani98 l’associazione sistematica tra tipologia dei contenitori e timbratura ha consentito di assegnare alcune forme (Apani I, II, V, VII, VIII) alla prima fase di attività delle fornaci (II metà del II sec. a.C.), nella quale prevalgono nella bollatura i domini C. e L. Aninius e i loro schiavi (fase cd. aniniana), mentre nella seconda (I metà I sec. a.C.), caratterizzata dalla produzione di contenitori a destinazione olearia (Apani III, IV e VI), opera prevalentemente Vehilius con i suoi servi (fase cd. vehiliana). I bolli e i nomi servili traslitterati dal greco o i fenomeni di bilinguismo appartengono alla prima fase delle attività manifatturiere, fenomeno artigianale importante che potrebbe connettersi tanto agli aspetti produttivi di questi contenitori (utilizzo di manodopera specializzata dalla Grecia) quanto a quelli commerciali (destinazione della merce)99.

Difficile risulta stabilire nel caso di Apani se la proprietà delle fornaci sia attribuibile a un unico individuo che gestiva le attività artigianali tramite i suoi servi o se piuttosto gli impianti siano appartenuti a più soggetti da riconoscere nei diversi personaggi di condizione libera i cui nomi ricorrono sulle anse delle anfore. Parimenti, non è chiaro se in tali nomi debbano individuarsi i proprietari delle fornaci, quelli dei fundi da cui proveniva la merce invasata o piuttosto i produttori dei contenitori. È tuttavia possibile riconoscere, accanto a personaggi appartenenti all’aristocrazia locale, anche membri della classe dirigente italica e romana, che avevano effettuato lucrosi investimenti nel territorio brindisino.

L’insediamento artigianale di Apani sembrerebbe trovare analogie con quello di La Rosa, scavato sempre in territorio brindisino, mentre diversamente paiono configurarsi Giancola e Marmorelle100, inseriti in una vasta proprietà i cui confini sono stati tracciati dal litorale all’entroterra lungo la sponda orientale del canale Giancola, suggerendo che le attività manifatturiere integrassero direttamente in questo caso quelle agricole. In un primo momento, in leggero décalage cronologico rispetto all’avvio della produzione ad Apani e probabilmente in linea con l’attività vehiliana di quest’ultima manifattura, tale proprietà potrebbe essere appartenuta a un membro dell’aristocrazia italica, quel Visellio, forse di origine arpinate, il cui nome compare sulle anse di alcuni contenitori di Giancola. Più oscure, dal punto di vista delle dinamiche proprietarie, risultano invece le fasi successive dell’attività manifatturiera nel sito.

Un ultimo fenomeno messo in luce dall’epigrafia anforica sulle ovoidali brindisine è quello della circolazione delle maestranze all’interno del distretto produttivo, fatto significativo in relazione al ruolo degli schiavi nelle manifatture e ai rapporti giuridici che essi intrattenevano con i rispettivi domini101.

Ovoidali adriatiche

Alle ovoidali brindisine si affiancano in letteratura le cd. ovoidali medio-adriatiche (o ovoidi del Piceno)102, che traggono la denominazione dalla probabile area di produzione. L’individuazione di questo gruppo di contenitori si fonda sugli orli bollati della villa rustica di Cesano di Senigallia (AN), sugli esemplari del relitto della Palombina, presso Ancona e sui puntali dell’atelier di Cologna Marina, nei pressi di Roseto degli Abruzzi (TE)103.

Il contenuto cui tali anfore erano destinate, ovvero l’olio, è stato individuato, tenendo in conto:

- la distinzione morfologica dalle Lamboglia 2, prodotte nello stesso ambito geografico per l’invasamento del vino;

- l’affinità con le cd. “brindisine”, con le quali sono talvolta confuse, e con le successive Dressel 6B;

- l’assenza di pece negli esemplari esaminati;

- l’importanza dell’olivocultura in area adriatica.

Morfologia

Dal punto di vista morfologico104, i colli delle “ovoidali medio-adriatiche” presentano prevalentemente orli ad anello, spesso segnati inferiormente da un cordolo sporgente, oppure orli a fascia; i puntali sono corti, tronco-conici o a bottone; il corpo è caratterizzato da spalla con leggera carenatura e profilo più o meno ovoidale o globulare (Fig. 1i). Le caratteristiche formali delle ovoidali da una parte si legano a quelle della famiglia delle brindisine, dall’altra preludono alle Dressel 6B di prima fase di cui le ovoidali sono considerate antecedenti105.

Cronologia

Le anfore ovoidali medio-adriatiche si trovano per lo più in associazione con il contenitore vinario Lamboglia 2, in un arco cronologico definito, compreso tra il principio del I sec. a.C. e il 30 a.C. circa, quando ad esse andarono subentrando le Dressel 6B106. Tali contenitori sono pertanto considerati, assieme agli omologhi spagnoli, una seconda generazione di ovoidi rispetto a quelli dell’area brindisina, nord peloponnesiaca e nord africana107.

Aree di produzione

Anfore ovoidali erano prodotte lungo il versante medio-adriatico della penisola italica, come confermato sia dall’analisi degli impasti, sia dall’identificazione di un atelier a Cologna Marina, nei pressi di Roseto degli Abruzzi (TE)108.

Distribuzione

Al gruppo delle cd. “ovoidali medio-adriatiche” vanno ascritte le anfore un tempo classificate come “affini alle brindisine”, come pure alcune di quelle definite ante 6B109. Le difficoltà nell’individuazione tipologica di questi contenitori non hanno consentito pertanto che in letteratura ne fosse precisata la geografia distributiva.

Corredo epigrafico

A differenza di quanto avviene con le brindisine, la bollatura dei contenitori ovoidali medio-adriatici riguarda l’orlo, piuttosto che le anse, e riporta in genere nomi unici grecanici, talvolta uguali, persino nella matrice, a quelli ricorrenti su Lamboglia 2 (es. MENOLA, ANTIOC)110.

Età imperiale

H. Dressel, che elaborò la nota tavola di CIL XV,2, aveva riunito, nelle forme 6 et similes, anfore che sono state poi suddivise tipologicamente in 6A e 6B111. Nel Corpus Inscriptionum Latinarum, tuttavia, veniva fornita la sola rappresentazione grafica del primo contenitore, mentre per certo vi erano comprese anche le anfore successivamente indicate come Dressel 6B112.

Alle Dressel 6A e 6B, nel novero delle principali produzioni adriatiche di età imperiale, vanno inoltre aggiunte le Dressel 2-4, le anfore a fondo piatto, le cd. anfore con collo ad imbuto e le anforette adriatiche da pesce.

Anfore vinarie

Dressel 6A

Diversamente da quanto accadde lungo il versante tirrenico della penisola, dove alla Dressel 1 subentrò esclusivamente la Dressel 2-4 di tradizione ellenistica in quanto derivata dall’anfora di Cos113, in ambito adriatico dalla Lamboglia 2 si sviluppò per gradi l’anfora cd. Dressel 6A, talvolta affiancata dalla Dressel 2-4. Se nel caso di quest’ultima l’adozione di un nuovo modello sembra dipendere, oltre che dal generale fenomeno di ellenizzazione dell’artigianato dell’età cesariano-augustea, anche da scelte di carattere utilitario114, ragioni analoghe non possono essere addotte per spiegare la graduale sostituzione alla Lamboglia 2 della Dressel 6A.

L’anfora, infatti, sembra presentare un rapporto contenuto/contenitore meno conveniente del suo prototipo115, mentre la solidità (firmitas nella definizione pliniana116 delle anfore di Hadria) ne risulta la caratteristica principale117.

Per quanto attiene al contenuto delle Dressel 6A, in questi contenitori debbono riconoscersi delle anfore per il trasporto del vino, in considerazione dei seguenti fattori:

- rapporto di continuità con l’anfora vinaria Lamboglia 2;

- impeciatura degli esemplari del deposito della Longarina 1 a Ostia118;

- tituli picti su contenitori di questa tipologia119.

Lamboglia 2 e Dressel 6A costituivano, inoltre, assieme ad altri contenitori di produzione betica, il carico di uno dei relitti (nave B), affondati nel porto di Pisa a seguito di un’alluvione in età augustea o giulio-claudia. Gli studi condotti sinora sul carico hanno dimostrato che le anfore in questione, in origine destinate a contenere vino, erano state riutilizzate per frutta o conserve, nonché, sorprendentemente, per trasportare sabbia augitica, di provenienza campana, destinata forse all’uso in ambito sportivo o piuttosto artigianale120. Il fenomeno del riuso delle Dressel 6A è inoltre indiziato anche da alcuni tituli picti, nonchéillustrato dai resti di salse di pesce contenuti in alcuni esemplari tra cui un’anfora timbrata T.H.B., rinvenuta a Salisburgo121.

Cronologia

Per quello che riguarda la cronologia122, occorre sottolineare che, nel corso della II metà del I sec. a.C.123, le Dressel 6A presero gradualmente il posto delle Lamboglia 2. Ad ogni modo, anfore Dressel 6 sono rappresentate nel muro d’anfore della Byrsa di Cartagine, da cui provengono 13 iscrizioni con datazione consolare, comprese tra il 43 e il 15 a.C., con particolare concentrazione tra il 22 e il 15 (9 tituli su 13)124. Ad epoca augustea rimanda probabilmente la presenza su questi contenitori di bolli di L. Tarius Rufus, console del 16 a.C., M. Herennius Picens, identificato con il console del 34 a.C. o piuttosto con il figlio che assurse alla medesima carica nell’1 d.C., e T. Helvius Basila, nel quale si riconosce comunemente ma non unanimemente il padre del legato degli imperatori Tiberio e Claudio (per una discussione dell’identificazione vd. infra, pp. 171-183, con esemplificazione delle attestazioni in contesti cronologicamente individuabili). Significativa però è soprattutto l’esistenza di marchi con datazione consolare riferibile alla media età augustea su anfore Dressel 6A125.

Si riferiscono al 36-38 d.C. le ultime datazioni consolari (tituli picti) su questi contenitori sinora note126, cui si aggiunge forse una nuova attestazione (bollo) dal Nuovo Mercato Testaccio (cfr. infra, pp. 197-199).

È stata inoltre ipotizzata una produzione posteriore a quella “classica”, collocabile nella II metà del I sec., entro gli anni 80 circa, sulla base di alcuni contesti della Venetia: si tratta di anfore attribuite a fabbrica picena che presentano orlo a fascia verticale, impasto di colore rosato o nocciola, con inclusi di mica, calcite e chamotte, e bollo a lettere incise sulla spalla o alla base del collo127. Tali contenitori sono in rapporto in particolare con le produzioni di Dressel 2-4, collo a imbuto e medio-adriatiche a fondo piatto, come testimoniato dal corredo epigrafico128. Ancorché attestati in Italia settentrionale, a Roma e in Oriente, sono scarsamente diffusi, ricalcando la distribuzione delle anfore picene in quantità numerica minore rispetto ai periodi precedenti, fatto che si può facilmente spiegare con la progressiva fortuna sui mercati dei contenitori a fondo piatto, che si trovano anche nei medesimi contesti.

Morfologia

Le anfore Dressel 6A derivano, come è noto, dalle Lamboglia 2 e sono contraddistinte da corpo piriforme e pareti molto spesse (2 cm in media), principali differenze rispetto al contenitore più antico, nonché da un lungo puntale tronco-conico pieno, che risulta una delle caratteristiche più costanti del tipo129. Le anse sono a sezione ovale o pseudo-circolare con gomito arrotondato, impostate sotto l’imboccatura, perpendicolari al collo o subito spioventi, mentre l’orlo, a fascia, presenta un profilo assai vario, derivato dal prototipo secondo una linea evolutiva che procede grosso modo dal triangolare al rettilineo, ma si esprime in una molteplicità di varianti. Il peso dell’anfora è stato stimato tra i 13 e i 33 kg, a seconda del modulo, mentre la capacità media si aggira intorno ai 40 l circa130.

La letteratura archeologica ha potuto individuare due macrogruppi di anfore Dressel 6A distinguibili sulla base dell’aspetto morfologico, metrologico ed epigrafico131:

- Dressel 6A classiche (Fig. 1c), ovvero maggiormente corrispondenti alla forma del CIL XV, 2 (pareti spesse, labbro verticale di forma pesante, anse flesse, pancia piriforme e lungo puntale tronco-conico; altezza totale compresa tra 95 e 118 cm)132, alle quali, se bollate, si associano comunemente i marchi degli Herennii, di L. Tarius Rufus, Safinia Picentina, T. Helvius Basila (= scioglimento accreditato per THB) e Barbul(a) associato a C. Iul. Poly(—), personaggi collegati all’area picena;

- contenitori caratterizzati da dimensioni minori (altezza totale 85-90 cm), differenti proporzioni tra le parti (collo, pancia, fondo), orlo a fascia inclinato verso l’esterno (Fig. 1d), con bolli di officinatores di rango servile, associati a gentes ben rappresentate nell’epigrafia dell’Italia settentrionale, quali gli Hos(tili?), i Gavii, i Valerii e gli Ebidieni.

Sulla base delle associazioni nei contesti di drenaggio dell’Italia settentrionale stanno inoltre emergendo dati sull’articolazione cronologica dei due gruppi individuati, poiché le produzioni bollate riconducibili ad area medio-adriatica sembrano scemare dopo il 20-30 d.C., mentre le Dressel 6A con bolli attribuibili alla Cisalpina paiono presenti solo nei contesti di età augustea133.

Ai due macrogruppi individuati va aggiunta, come si diceva, la produzione picena “post-classica” contraddistinta da marchi in numero molto inferiore rispetto ai periodi precedenti; il censimento delle attestazioni edite evidenzia la ridotta diffusione e la scarsità di confronti134.

Aree di produzione

Fornaci di anfore Dressel 6A (Fig. 2) sono state indagate135 a Marina di Città Sant’Angelo (PE), nell’ager dell’antica Hatria/Adria136 alla foce del Saline, e a Potenza Picena (MC)137, nonché a Sala Baganza presso Parma dove risultano essere state fabbricate Dressel 6A di piccolo modulo e Dressel 2-4, mentre ulteriori centri di produzione sono localizzabili probabilmente nel territorio di Fermo sulla base della ricerca topografica e prosopografica (cfr. supra, p. 19). Vi si aggiungano quelli ipotizzati anche ad Aquileia138, Faenza139 e Cupra Marittima140. Rispetto alla geografia produttiva del prototipo, i dati archeologici sembrerebbero denunciare la sparizione di centri produttivi nell’Adriatico meridionale, sebbene una revisione dei materiali dei musei salentini abbia permesso di verificare la notevole incidenza di anfore Dressel 6A nel repertorio dei rinvenimenti subacquei, costringendo a controllare anche alcune generiche identificazioni con il tipo Lamboglia 2141. Il rapporto morfologico tra le due anfore e l’identità di argilla hanno quindi orientato parte della letteratura archeologica verso l’ipotesi di una produzione salentina della Dressel 6A142, con il conforto di una testimonianza epigrafica dal Magdalensberg, dove, in contesti della prima età claudia, il bollo T.H.B.è associato al titulus pictus (vinum) kalab(rum) (cfr. tuttavia infra, pp. 171-183, ove si discute la testimonianza e si avanza l’ipotesi che il titulus sia stato apposto in funzione di un riutilizzo).

Un significativo lotto di anfore Dressel 6A è stato oggetto inoltre, nell’ambito del presente studio, di una campagna di indagini archeometriche (cfr. infra, pp. 237-250), che va ad integrarsi con precedenti analisi143 nel tentativo di caratterizzare dal punto di vista produttivo, morfologico ed epigrafico questi contenitori.

Distribuzione

La circolazione delle Dressel 6A presenta delle peculiarità rispetto a quella delle anfore Lamboglia 2144; essa interessa: l’Italia settentrionale, servita da numerosi corsi d’acqua aventi il loro sbocco sull’Adriatico145; Aquileia e le regioni d’Oltralpe facilmente raggiungibili dalla città, in particolare il Magdalensberg, mercato del Norico dischiuso dalla conquista augustea146; Roma e Ostia147; meno significativamente la Spagna148, l’Africa settentrionale149, la Grecia, Cipro150 e la Turchia151.

Tuttavia, mentre le produzioni cisalpine paiono rimanere circoscritte all’Italia settentrionale e raggiungere al limite il Magdalensberg, appoggiandosi alle direttrici fluviali dell’alto Adriatico152, quelle picene conoscono un più ampio raggio di diffusione (Fig. 4), senza che i numeri delle esportazioni, in particolare verso l’Oriente, risultino significativi quanto quelli delle Lamboglia 2.

con aggiornamento relativo alle attestazioni dei bolli di Barbarus e della sua familia (Lucilla D’Alessandro 2021).

Corredo epigrafico

I bolli delle anfore Dressel 6A, singoli o multipli, contengono per lo più, per esteso o abbreviati, elementi onomastici di personaggi di varia condizione giuridica, nei quali può essere riconosciuto di volta in volta il dominus o il conductor della figlina153. Tali bolli ricorrono sull’orlo, sul collo o sulla spalla del contenitore ceramico, più raramente sulle anse, in rilievo entro cartiglio o piuttosto in lettere cave libere, caratteristiche della produzione picena154. Fenomeno peculiare nell’epigrafia anforica, le Dressel 6A presentano occasionalmente, come si è visto sopra, anche bolli con datazione consolare.

Per quanto riguarda nello specifico le produzioni del Piceno, esse sembrano il risultato dello sviluppo agricolo, manifatturiero e commerciale conseguente alla guerra sociale prima e alle guerre civili poi che concentrarono nella regione gli interessi politici, militari ed economici di numerosi esponenti della classe dirigente romana sino al diretto coinvolgimento di Augusto155, alcuni dei cui sodali risultano tra i produttori di anfore Dressel 6A nell’area.

L’aspetto epigrafico merita tuttavia uno specifico approfondimento (cfr. infra, pp. 143-210) in relazione al fatto che i bolli su anfore adriatiche restituiti dal Nuovo Mercato Testaccio sono per lo più riferibili proprio a Dressel 6A.

Dressel 2-4

Le anfore Dressel 2-4 sono contenitori vinari di tradizione ellenistica la cui definizione unitaria, fondata sull’individuazione di caratteristiche morfologiche comuni, raccoglie tipi originariamente distinti dal Dressel nella tavola di CIL XV, 2. Lungo il versante tirrenico della penisola italica, tali contenitori soppiantarono completamente la Dressel 1, mentre lungo quello adriatico furono spesso prodotti in concomitanza con le Dressel 6A, anch’esse a destinazione vinaria156.

La riflessione si concentrerà piuttosto che sulle caratteristiche del tipo, abbastanza noto e diffuso, sul suo rapporto con le altre produzioni adriatiche, anche in considerazione delle attestazioni epigrafiche.

Cronologia

Nei centri tirrenici le officine che producevano Dressel 1 iniziarono a sperimentare le Dressel 2-4 alla metà del I sec. a.C., se non prima, operando un cambiamento deliberato, legato a questioni di moda e/o utilitaristiche157. Per quanto riguarda le officine adriatiche, una testimonianza importante è rappresentata dalle Dressel 2-4 di produzione vehiliana rinvenute a Delo, che costituiscono una delle più antiche attestazioni (ante 88 a.C. ?; ante 69?) dell’adozione negli atelier italici di questa forma anforaria inventata a Kos in età ellenistica158. L’esperimento non ebbe grande successo se tra le migliaia di pezzi di Apani e di La Rosa non sono attestate anse a doppio bastoncello, proprie delle Dressel 2-4, che compaiono invece a Giancola in età augustea, quando il contenitore si era già affermato.

In area adriatica, la produzione sembra essere perdurata nel corso del I sec. d.C., come dimostrebbe ad esempio la cronologia dell’officina produttiva di Silvi Marina159.

Morfologia

Le anfore comprese tra i numeri 2 e 4 nella tavola tipologica del Dressel, sono caratterizzate, come già si notava, da una morfologia assai simile (orlo ad anello, spalla carenata; anse a doppio bastone; fondo in forma di puntale cilindrico, tendente a rastremarsi), da cui discende la definizione unitaria di Dressel 2-4 (Fig. 1p). Sebbene non testimoniate da esemplari interi, le anfore Dressel 2-4 (= Giancola 9) sono attestate nel sito produttivo di Giancola in più varianti (A, B, C), tutte caratterizzate dall’ansa a doppio bastoncello160: i primi due tipi hanno un piccolo orlo ad anello talora con profilo esterno leggermente squadrato, ma, mentre la variante A si caratterizza per il collo largo e basso innestato su una spalla a campana, ben distinta dal corpo su cui si impostano le anse leggermente rimontanti con gomito arrotondato, la B presenta il collo più stretto e la spalla più bassa; la variante C, infine, ha l’orlo ingrossato rispetto alle precedenti, collo più slanciato ed anse con gomito più pronunciato.

Aree di produzione e corredo epigrafico

In territorio salentino, la produzione di anfore Dressel 2-4 sembra essere avvenuta sia nelle officine del brindisino, con bolli di Vehilius e di C(h)ariton ad Apani e La Rosa e di L. Marcius Saturninus e Oct(avius?) a Giancola161, che in quella di Ugento (impianti di un Pullius)162, dove venivano fabbricati anche contenitori oleari.

Alle manifatture della zona medio-adriatica, testimoniate dall’individuazione di fornaci163, nonché, come si è visto, da ricerca topografica164 e da recupero, contestualizzazione e studio prosopografico dei bolli165, se ne aggiungono numerose in territorio settentrionale166. Anche sull’altra sponda dell’Adriatico, inoltre, è stata rilevata la produzione di questa tipologia di contenitori167.

Contenitore di difficile inquadramento data la genericità della forma, la Dressel 2-4 adriatica risulta ben riconoscibile in specie quando vi siano rappresentati marchi noti anche su altre anfore della medesima area produttiva168. Nel brindisino, essa rappresenta – al pari degli altri contenitori vinari – una produzione marginale destinata a rispondere per brevi periodi all’esigenza di dotarsi di contenitori per il trasporto del vino su lunghe distanze, prendendo a modello di volta in volta le forme più diffuse169. Per il resto, rimane aperto il problema del perché alcune officine abbiano sperimentato e fabbricato anfore differenti – Dressel 6A e Dressel 2-4 – per una stessa derrata; la produzione di Dressel 6A d’altronde si accompagna anche a quella di contenitori a fondo piatto.

Distribuzione

La circolazione delle anfore Dressel 2-4, fabbricate anche in numerosi altri ambiti geografici, italici e provinciali, fu molto consistente durante la prima età imperiale: i tipi tirrenici erano capillarmente diffusi, dalle province occidentali di Britannia e Lusitania, all’Africa, all’Egitto, al Mediterraneo orientale e sino nel Mar Rosso e in India. La frequente mancanza, nella letteratura archeologica, di indicazioni sulle caratteristiche tecniche degli esemplari di anfore Dressel 2-4 rende difficile delineare il quadro geografico della distribuzione delle diverse produzioni, che risulterebbe quanto meno parziale170.

Anfore a fondo piatto

Tra le anfore vinarie considerate in questo studio figurano anche dei contenitori a fondo piatto e che si inseriscono in una koiné morfologica che sembra interessare la parte occidentale del bacino mediterraneo, rispondendo a specifiche esigenze economico-commerciali171.

Area di produzione

Centri produttivi di anfore adriatiche a fondo piatto oltre che in area romagnola172 (Figg. 1e-f), sono stati individuati nel territorio dell’attuale Abruzzo a Silvi Marina e a Montesilvano173, ma anche a Marina di Città Sant’Angelo (Fig. 5; riscontro autoptico estate 2014)174. L’intero versante italico tra Sannio settentrionale, Piceno ed Emilia sembra coinvolto, ma produzioni di anfore a fondo piatto paiono documentate anche in Apulia e Calabria175; ulteriori manifatture sono state individuate sulla sponda opposta dell’Adriatico, lungo la costa croata176.

Come per le Dressel 2-4, in assenza di specifica caratterizzazione degli impasti dei contenitori a fondo piatto, risulta difficile inquadrare l’ambito produttivo dei manufatti, rendendo più prudente, nel caso di una probabile origine adriatica, l’uso della generica definizione di “anfore italiche a fondo piatto” con indicazione dell’ipotetica provenienza.

Cronologia

Le anfore romagnole sono diffuse tra la metà del I e il III sec. d.C., raggiungendo nel II i più alti indici di esportazione. Anfore di tipo Forlimpopoli sono tra l’altro documentate a Corinto177 tra la metà del II sec. d.C. e il 275 d.C. e a Beirut178 nella prima metà del III sec. La cronologia delle produzioni abruzzesi, invece, è stata preliminarmente fissata al I sec. d.C.179, in coincidenza con l’apogeo della fornace di Crikvenicka in Croazia180.

Morfologia

I contenitori sono caratterizzati generalmente da corpo ovoide ed anse a nastro, talora ingrossato, orlo di morfologia differenziata, fondo privo del caratteristico puntale, ma con varia articolazione del piede.Le anfore di produzione romagnola oscillano tra i 52 e i 62 cm di altezza e i 24 e i 29 cm di diametro; ai diversi moduli corrisponde una capacità compresa tra i 12 e i 16 litri181.

Corredo epigrafico

Speciale interesse epigrafico sembrano presentare i contenitori fabbricati in Abruzzo, dove in località Tesoro di Montesilvano, in provincia di Pescara, nell’ambito di un sito produttivo ricognito in superficie sono stati recuperati alcuni frammenti di anfore a fondo piatto bollati sul collo da Cn. Herranius Geminus (CN. HERRANI/GEMINI)182, personaggio di probabile origine teatina; della stessa origine era forse Q. Ninnius Secundus, noto per un’altra serie di anfore a fondo piatto e Dressel 6A183 anch’esse presumibilmente fabbricate in area prossima alla foce del fiume Saline (cfr. infra, pp. 188-189, 239-250). A queste produzioni debbono forse essere accostate le anfore con bollo SEXIVLI/AEQVANI/LAVTI, che ancora una volta ricorre sia su Dressel 6A che su contenitori a fondo piatto ed è documentato, sia pure tra i materiali erratici, nei ritrovamenti del Nuovo Mercato Testaccio (cfr. infra, pp. 218-219).

Un bollo circolare (M.ARRI.ILI) si conserva su un’anfora a fondo piatto mutila del Museo Civico Archeologico di Ripatransone (AP), il cui impasto indica una produzione picena del contenitore, che trova stringenti confronti per argilla e morfologia con esemplari della necropoli romana di Porto Recanati184. Il marchio contiene una formula onomastica, in cui figura un gentilizio (Arrius) ben rappresentato nell’ambito delle attività manifatturiere e commerciali italiche in età repubblicana, mentre per la tipologia anforaria su cui esso è attestato a Ripatransone si suggerisce una datazione almeno alla metà del I sec., se non ad epoca flavia per i confronti con Porto Recanati. Lo stesso bollo si ritrova anche su un’anfora Dressel 6A attribuita a produzione picena “post-classica”185.

Distribuzione

Le anfore cd. di Forlimpopoli sembrano diffuse oltre l’ambito regionale, in Italia (Aquileia186, Pompei, Ostia-Porto-Roma187 e Luni) e nelle province (coste della penisola balcanica, africane, siciliane, sarde, corse). Anche l’Oriente sembra infine interessato da queste esportazioni, la cui circolazione, tra il II e la prima metà del III sec., riguardava, probabilmente in un unico circuito commerciale, oltre che la Grecia (Corinto e Atene), anche Creta, Berenice/Bengasi, dove forse erano redistribuite da Knossos, il Libano e il Mar Nero188.

Le produzioni croate paiono invece aver avuto una diffusione regionale189 o tutt’al più aver seguito la circolazione delle più affermate Dressel 6B nelle Alpi orientali e in Italia settentrionale190.

Meno definito risulta in letteratura il quadro distributivo delle produzioni picene.

Anfore olearie

In area adriatica in epoca imperiale sono prodotte anche le anfore Dressel 6B, distinte tipologicamente dalle Dressel 6A solo negli anni Settanta del Novecento191, dopo che H. Dressel, pur nella consapevolezza di un’estrema diversificazione morfologica, aveva riconosciuto e classificato nella tavola di CIL XV,2, un’unica forma con varianti, la 6 et similes. Al novero delle anfore olearie d’età imperiale vanno inoltre aggiunti con buona probabilità i contenitori con il “collo ad imbuto”.

Dressel 6B

Le anfore Dressel 6B erano probabilmente destinate al trasporto dell’olio, come testimonierebbe la stessa distinzione dalle Dressel 6A, contenitori vinari fabbricati nella stessa area, ma soprattutto l’assenza di pece in un campionario abbastanza vasto di esemplari e il rapporto individuato tra localizzazione delle manifatture e geografia della produzione agricola192.

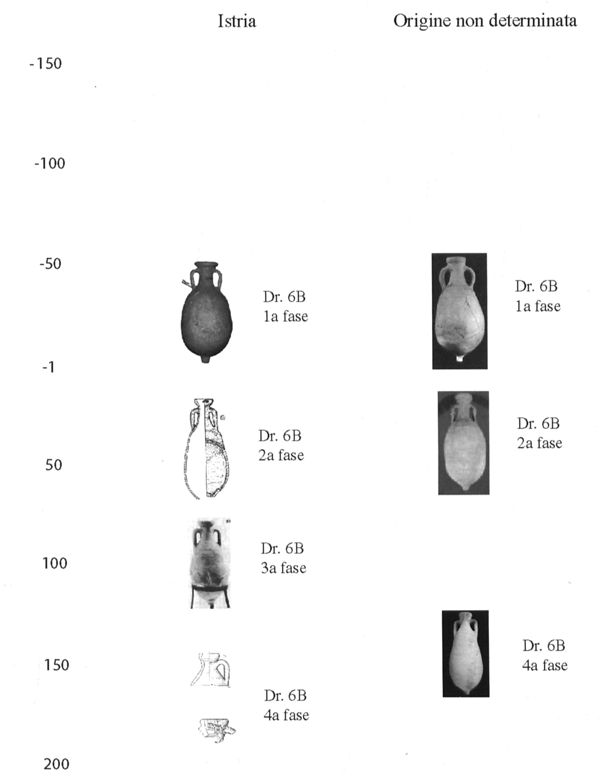

Cronologia

Importante è il legame tra queste anfore e quelle, destinate al medesimo contenuto, prodotte in area adriatica in età repubblicana, le cd. “ovoidali”, probabilmente antecedenti delle Dressel 6B193. Queste ultime fanno la loro comparsa nel corso della seconda metà del I sec. a.C., mentre le altre vanno estinguendosi194. Oltre la metà del I sec. d.C. e fino all’epoca severiana, quando la produzione sembra arrestarsi, sono attestati soltanto i contenitori istriani195.

Aree di produzione

Con riguardo alla geografia della produzione, le aree manifatturiere sono state identificate in ambito piceno, cisalpino e istriano, con varia scansione cronologica, sino al restringimento della zona produttiva all’Istria (Fig. 6)196. Le analisi effettuate su campioni di impasto paiono confermare il quadro delineato, come evidenziato da un’estesa campagna di indagini archeometriche sia minero-petrografiche che chimiche combinate al dato archeologico ed epigrafico197.

(da Marion & Tassaux 2020).

Distribuzione

Per quanto invece attiene alla distribuzione, le anfore Dressel 6B sembrano conoscere due grandi aree di diffusione: l’Italia settentrionale e le province alpine e danubiane (Rezia, Norico e Pannonia)198, con prevalenza delle esportazioni istriane rispetto alle altre199 (Fig. 7).

(da Marion & Tassaux 2020).

Morfologia e corredo epigrafico

Da un punto di vista morfolologico, le anfore Dressel 6B presentano orlo con profilo esterno per lo più convesso (ma anche diritto), collo cilindrico o troncoconico, anse a sezione circolare o ovale, corpo piriforme desinente in un piccolo fondo, in genere in forma di pomello o bottone200 (Fig. 1j-k). L’altezza è compresa tra 80 e 90 cm, sebbene alcuni esemplari raggiungano il metro, lo spessore delle pareti, generalmente più sottili di quelle delle Dressel 6A, oscilla tra 1 e 1,5 cm, raggiungendo solo raramente i 2 cm, mentre il peso è compreso tra i 14 e i 20 kg201, a fronte di una capacità media di 36202-40 l circa203. Frequente è la presenza di bolli204, che compaiono in genere sull’orlo e si presentano entro cartiglio rettangolare con lettere capitali a rilievo, talvolta apposti al contrario205.

Tuttavia, fatte salve alcune caratteristiche generali, le anfore Dressel 6B presentano notevole varietà morfologica e sono state oggetto di tentativi di seriazione e classificazione, anche in virtù delle approfondite indagini effettuate nei centri manifatturieri. A tale proposito è stata avanzata una proposta di seriazione, articolata in quattro fasi (Fig. 8)206.

I fase (dalla fine dell’età repubblicana a quella augustea)

Le anfore Dressel 6B di prima fase presentano in generale analogie con le ovoidali di epoca repubblicana207. Rispetto ad esse, tuttavia, il sistema della bollatura sembra aver subito alcune modifiche: vi compaiono infatti, piuttosto che nomi unici grecanici presumibilmente servili, tria nomina, talvolta esplicitamente riferibili all’onomastica di ingenui, quale adesempio P.SEPVLLIP.F. L’analisi prosopografica permette di identificare il personaggio con Sepullius Macer, triumviro monetale del 44 a.C. e probabile fondatore della figlina per la produzione delle anfore, attiva fino all’inizio del I sec. d.C. e collocata, combinando i dati archeometrici ed epigrafici, in area padana, presumibilmente patavina208. Le anfore che recano questo bollo, diffuse nella Cisalpina, lungo il corso del fiume Po e al Magdalensberg, risultano molto simili ai contenitori ovoidali medio-adriatici e sono morfologicamente caratterizzate da collo troncoconico tozzo e orlo basso e arrotondato. Nel complesso le manifatture attive in questo primo periodo sono localizzate in area medio-adriatica209, cisalpina210 e istriana. Un contenitore con caratteristiche ascrivibili alla prima fase della produzione è presente nel deposito ostiense di Longarina 1 (cfr. infra, p. 260).

II fase (dalla fine dell’età augustea al 70 d.C. ca.)

Le anfore Dressel 6B nella seconda fase sembrano essere state fabbricate principalmente in ambito cisalpino e istriano, sebbene solo le produzioni istriane siano attestate oltre la metà del I secolo211.

Caratteristica comune delle varie serie è la tendenza dell’orlo a divenire più alto ed estroflesso e del corpo ad assumere una forma più affusolata. Le anfore istriane, tuttavia, vanno caratterizzandosi rispetto alle altre: esse presentano orlo a ciotola, anse flesse, spalla arrotondata, corpo allungato con piccolo fondo a bottone e tendono ad avere dimensioni minori rispetto alla fase precedente.

Sono ascrivibili a questa fase le anfore istriane di Loron (Parentium) con bollo “senatorio” (per il rango dei personaggi noti coinvolti)212: SISENNAE (Sisenna, console del 16 d.C.), MESCAE213, CRISPINILL, CAL.CRISPINILLAE (Calvia Crispinilla, personaggio di spicco della corte neroniana) ed AELI.CRIS; alla stessa fase si attribuiscono i contenitori dei Laecanii dell’officina di Fasana (Pola), su cui compaiono i nomi dei servi della gens, ormai organizzati secondo una precisa seriazione214.

III fase (età flavia – età adrianea)

Nella terza fase continuano le produzioni istriane di Loron (Parentium) e Fasana (Pola), mentre quelle cisalpine non superano la metà del I sec. Da questo momento in poi, le produzioni istriane sembrano essere, per lo meno per quanto riguarda gli esemplari bollati, le sole Dressel 6B rappresentate nei depositi con funzione di drenaggio dell’Italia settentrionale, sebbene di alcuni contenitori anepigrafi o con bolli ridotti a sole iniziali non sia possibile determinare l’origine. Sembra quindi ipotizzabile che le produzioni olearie padane, dopo un periodo di convivenza con quelle istriane, siano state da queste sostituite in Cisalpina, per lo meno a partire dalla seconda metà del I sec. d.C., mentre quelle medio-adriatiche venivano veicolate nelle anfore con collo ad imbuto, capillarmente diffuse nella medesima area ma poco visibili epigraficamente perché bollate in percentuale molto scarsa215.

Le anfore Dressel 6B di terza fase tendono ad avere il collo alto e svasato (6 – 8 cm)216 e sono bollate a nome degli imperatori, che, dall’epoca flavia, avevano evidentemente rilevato la proprietà delle fornaci istriane. I bolli imperiali si collocano tra Vespasiano (69-79) e Adriano (117-138) nelle produzioni di Fasana, tra l’epoca domizianea e quella adrianea nelle produzioni di Loron217.

IV fase (metà II sec. d.C. – III sec. d.C.)

In questa fase sono attestate solo le produzioni istriane, in particolare di Loron (Parentium) e Fasana (Pola), ben rappresentate nei contesti di Canale Anfora ad Aquileia218. Le dimensioni delle anfore diminuiscono; il profilo dell’orlo è continuo; la superficie esterna risulta irregolare. La bollatura dei contenitori diviene più rara ed è di solito limitata a iniziali di difficile scioglimento. A Fasana compaiono in epoca tarda probabilmente in età severiana – le anfore bollate da M. Aurelius Iustus, probabile figlio o nipote di un qualche liberto di Marco Aurelio o Commodo.

Cd. “anfore con collo ad imbuto”

L’affinità morfologica con le Dressel 6B e la diffusione su direttrici in parte simili hanno suggerito che l’olio fosse il contenuto delle anfore con “collo ad imbuto”, così denominate per l’aspetto morfologicamente più caratterizzante219 (Fig. 1l); riguardo a tali contenitori, sebbene non si disponga ancora di dati certi né in relazione all’area produttiva, né in relazione alla derrata trasportata, è stata tuttavia elaborata una riflessione complessiva che tiene conto di tutte le attestazioni note attraverso la letteratura archeologica220.

Cronologia

Il contenitore con “collo ad imbuto” compare al principio del I sec. d.C., affermandosi di pari passo con il declino delle Dressel 6B medio-adriatiche e con quello successivo delle Dressel 6B padane, e sembra essere stato prodotto almeno sino alla metà del III sec. (tipo 1).

Morfologia

L’anfora, caratterizzata da un alto orlo imbutiforme221, da cui mutua il nome che le è stato attribuito nella letteratura scientifica, e da corpo più o meno ovoidale, sembra rappresentata da due tipi principali.

Tipo 1: Il tipo, la cui altezza complessiva oscilla tra i 75 e i 100 cm, presenta anse con profilo a orecchia o “a manubrio”, corpo ovoidale slanciato, talvolta più largo verso il fondo, orlo di altezza media compresa tra i 10 e i 14 cm (occasionalmente esso raggiunge i 17 cm), con diametro interno tra gli 8,5 e gli 11,5 cm ca. In alcuni esemplari, il contenitore presenta fattura irregolare con ditate e grumi d’argilla.

Tipo 2: Il tipo, i cui rari esemplari integri raggiungono un’altezza di 90 cm ca., è caratterizzato da un orlo a profilo arcuato, alto tra i 7 e i 9 cm (in alcuni casi esso può arrivare a 12 cm) con diametro interno oscillante tra i 10 e i 13 cm, impostato su un lungo collo, da cui risulta distinto mediante un leggerissimo scalino, in corrispondenza dell’attacco superiore delle anse; le anse sono verticali, il corpo ovoide, il fondo piccolo, a bottone. Talvolta l’orlo è segnato da una linea orizzontale oppure ondulata.

I due tipi sono diversamente attestati dal punto di vista cronologico, poiché il primo ha una vita piuttosto lunga (fine I-III sec. d.C.), mentre il secondo sembra diffondersi in un momento circoscritto tra il principio e la fine del I sec. d.C.

Aree di produzione

Sebbene non siano attestate fornaci di anfore con collo ad imbuto, le analisi archeometriche suggeriscono che i contenitori possano essere stati fabbricati tanto in area medio-adriatica, lungo il litorale tra l’Aemilia e il Picenum, alla quale rimandano per lo più gli impasti attestati, quanto in area istriana222.

Distribuzione

L’anfora cd. con “collo ad imbuto” conosce le attestazioni più considerevoli nell’Italia settentrionale, mentre gli altri rinvenimenti si collocano nel Norico e in Pannonia, lungo le coste delle Marche e della Puglia, nonché in Grecia.

Corredo epigrafico

I bolli sui contenitori con “collo ad imbuto” sono rappresentati solo sugli esemplari afferenti al tipo 1 e sono sostanzialmente riconducibili a tre tipi, cui si aggiungono degli unica restituiti da siti dell’Italia settentrionale:

- bolli caratterizzati da una sequenza di lettere (L.C.S.REV o L.C.S.RPHI), nelle quali possono riconoscersi, elementi onomastici e/o riferimenti all’organizzazione produttiva dell’officina;

- bollo di T.CARVILI / GEMELLI testimoniato a Milano e ad Atene223;

- bolli di esponenti (liberti?) della gens Iulia, IVLI / PAVLINI224 e C.Ivli Marcelli225, attestati anche in Grecia (Atene e Corinto)226 e ricorrenti sempre sul collo sia su anfore con “collo ad imbuto” che su anfore a fondo piatto.

Anforette adriatiche da pesce

Alle anforette adriatiche da pesce (= Grado I, Aquincum 78) solo a seguito di recenti scoperte è stata riconosciuta una propria specifica identità tipologica: la denominazione tende a richiamare il piccolo formato che le caratterizza e al contempo il territorio in cui paiono fabbricate e maggiormente diffuse227 (Fig. 1o). Il contenuto è testimoniato dai tituli picti, cui si aggiunge, nel caso di alcuni esemplari aquileiesi di Canale Anfora, dove è stato rinvenuto un cospicuo lotto di questi contenitori, l’impeciatura interna228.

Cronologia

Le anforette sono attestate tra il I e il III sec. d.C., con leggero décalage cronologico tra le diverse tipologie, valutato sulla base dei contesti di rinvenimento.

Morfologia

Alla famiglia sono riconducibili, per le forti affinità nella morfologia, nel trattamento del corpo ceramico e nelle dimensioni, tipologie codificate in modo diverso.

- Contenitori detti Grado 1. Tali anforette, attestate nel relitto di Grado, hanno ricevuto la corretta attribuzione morfologica da parte di Rita Auriemma229. Sono caratterizzate da un breve orlo svasato, che solitamente presenta un labbro ispessito e inclinato esternamente, la cui superficie è di frequente segnata da una o più scanalature incise prima della cottura e, talvolta, da una linea ondulata. L’imboccatura, alta in media 3-4 cm, ha un diametro interno di 6-8 cm ed esterno di 8-10/11 cm. Il collo è tronco-conico e si raccorda al corpo senza soluzione di continuità; le anse sono minute, a sezione quasi ovale (2-3 cm), con gomito tendente all’angolo retto. Il corpo è ovoidale, talora allungato, e termina con un piccolo puntale pieno di forma tronco-conica. L’altezza totale dei contenitori è compresa tra i 55 e i 70 cm, a fronte di una capacità di ca. 17 litri.

- Cd. anforette “con orlo a fascia”. Di dimensioni leggermente maggiori rispetto al contenitore Grado I, presentano un’imboccatura svasata a fascia alta 4 cm ca., con diametro interno di 10 cm ca. ed esterno di 11-12 cm ca. L’orlo è distinto dal collo tronco-conico mediante una sorta di scalino; le anse sono a bastone con gomito arrotondato (diametro 3 cm). I ritrovamenti effettuati ad Aquileia (Canale Anfora) hanno consentito di definire il tipo, ma non di recuperare esemplari integri; contenitori affini a quelli in esame per la morfologia dell’orlo, con corpo affusolato e piccolo puntale di forma troncoconica, sono stati recuperati in vari altri siti in Italia settentrionale e in Croazia, ma, rispetto agli esemplari aquileiesi, risultano privi di impeciatura.

- Altre anforette. In questa sede, per motivi di sintesi, ai contenitori con orlo a fascia più o meno modanato, talora molto piccoli con diametro del corpo non superiore ai 15 cm, che possono presentare impeciatura e tituli che li qualificano come destinati ad un contenuto ittico, si affiancano alcune anforette prodotte a Loron ed affini alle Dressel 6B, sebbene di dimensioni ridotte230. Quest’ultimo tipo, il cui contenuto era forse il garum, presenta corpo ovoide di altezza stimata tra i 40 e i 45 cm ca., pareti piuttosto sottili (1 cm ca.) e orlo, svasato o a ciotola, il cui diametro esterno arriva a misurare al massimo 8 cm, di contro agli 11 delle Dressel 6B di più piccolo formato.

Impasti

I contenitori presentano un corpo ceramico depurato – di vario colore dal giallo chiaro all’arancione o al grigio, dovuto probabilmente all’ambiente in cui si sono conservati – e talvolta un leggero ingobbio. Alcune anforette da pesce rinvenute nel territorio dell’Italia settentrionale, analizzate da un punto di vista archeometrico, hanno dimostrato una forte omogeneità petrografica, sebbene non sia stato possibile individuarne l’area di produzione, in quanto esse erano per lo più difformi dai materiali di riferimento presi in considerazione231.

Area di produzione

Si è già evidenziato che nel centro produttivo di Loron (Parentium) sono stati recuperati frammenti anforari riferibili a forme affini, per metrologia e probabile contenuto, ai contenitori adriatici da pesce.

L’analisi morfologica e tecnica, nonché quella del modello distributivo delle anforette, avvalorano l’idea di una produzione adriatica, sebbene, come si è visto, partendo dalle analisi sinora effettuate, non sia possibile su base archeometrica articolare ulteriormente ed enucleare le aree di produzione. Lo scavo di Canale Anfora ad Aquileia ha restituito alcuni tituli picti che fanno tuttavia esplicita menzione del liquamen Aquileiense: tali attestazioni consentono il riconoscimento dell’origine locale della salsa di pesce e forniscono un’importante testimonianza sulla collocazione degli impianti per la lavorazione del pescato nell’alto Adriatico232.

Distribuzione

Le anforette risultano aver circolato in Italia in area settentrionale, sebbene qualche esemplare sia attestato anche nelle Marche233. Il quadro distributivo riguarda inoltre la Croazia e le province danubiane.

Corredo epigrafico

I tituli picti che ricorrono su un certo numero di contenitori, tracciati per lo più in atramentum con ductus e schemi organizzativi diversi tra loro, testimoniano un utilizzo legato, come già si accennava, al commercio delle conserve e delle salse di pesce (liquamen, garum, muria)234.

Note

- Le fonti sono sistematicamente raccolte nei seguenti lavori: Tchernia 1986, pp. 336-341 per la produzione vitivinicola; Buonopane 2009, pp. 29-36 per la coltivazione dell’olivo, la produzione olearia e la lavorazione del pesce lungo l’alto e il medio Adriatico; Aprosio 2008, pp. 49-65 per il basso Adriatico, con specifico riferimento al territorio brindisino; Ciuccarelli 2012, p. 20 e Van Limbergen 2011, pp. 72-73 per l’area picena.

- Un quadro di sintesi in Carre & Pesavento Mattioli 2009, pp. 347-356.

- Busana et al. 2009, pp. 43-45 (con bibliografia di riferimento).

- Busana 2002, pp. 171-180; Busana et al. 2009, pp. 37-43. Sono comunque noti impianti che potrebbero aver prodotto per un consumo vinario o oleario più che locale.

- Van Limbergen 2011, pp. 75-76. In un aggiornamento della ricerca i siti che hanno restituito evidenze di impianti di torchi salgono da 35 a 55 (Van Limbergen 2019, pp. 97-126). Sebbene il numero complessivo di siti rurali considerati non sia aggiornato esplicitamente, si può ritenere che la percentuale riferibile alle evidenze in questione sul numero totale salga di poco. Alcuni fra i maggiori impianti risultano oleari. Per i rinvenimenti presso San Benedetto del Tronto, Pesando 2023, pp. 24-28.

- Van Limbergen 2011, pp. 84-87.

- Pesavento Mattioli 2008, pp. 335-348; Pesavento Mattioli 2011, pp. 165-173. Queste anfore, il cui nome deriva dalla caratteristica conformazione del corpo, circolarono tra l’età augustea e la seconda metà del II sec. d.C. nell’Italia settentrionale, nel Norico, in Pannonia, in Mesia, in Dacia e più raramente nel Mediterraneo orientale. Il prodotto trasportato (oliva) è noto dai tituli picti, mentre incerta è l’area di produzione dei contenitori, sebbene alcune analisi ne abbiano escluso la provenienza dall’Istria. Poiché dalle fonti sono ben note le olive picene, tali anfore sono state attribuite all’area medio-adriatica.

- Albrecht 1998, pp. 321-328; Paci 2010, p. 7 (con bibliografia precedente).

- Aprosio 2008, pp. 351-354; Palazzo 2013, pp. 185-186; Silvestrini 2013, pp. XIII-XXV.

- Aprosio 2008, pp. 87-103; Manacorda 2012, pp. 517-542

- Busana et al. 2009, pp. 53-68 ; Carre & Auriemma 2009, pp. 83-100; Tassaux 2009, pp. 101-111. Per il Piceno Pesando 2023, pp. 64-79; si deve inoltre ricordare la peschiera romana al Monte Conero (Ancona) su cui Profumo 2009, pp. 113-119.

- Si veda Carre et al. 2011, in particolare i seguenti contributi: Bardot et al. 2011 pp. 89-113 (sullo sfruttamento delle risorse del mare); Carre & Kovačić2011, pp. 161-172 e Carre & Tassaux 2011, pp. 173-186 (sul complesso facente capo a Loron); Marchiori et al. 2011, pp. 269-284 (per una sintesi sull’insediamento costiero, le villae maritimae e le installazioni litoranee).

- Sulle greco-italiche Panella 2010, pp. 17-19 (produzione adriatica), 77-88 (storia degli studi complessiva).

- Tchernia 1986, pp. 55-56. L’ipotesi si fondava su un tappo d’anfora con bollo HATRIA in lettere arcaiche, risalenti almeno alla metà del II sec. a.C., rinvenuto nell’agro di Atri e riferibile per cronologia ad anfore greco-italiche.

- Alla scoperta è dedicato il volume Malnati & Stoppioni 2008; cfr. Stoppioni 2009, pp. 301-308.

- Stoppioni 2008, pp. 132-135. Sono attestati sia contenitori di dimensioni maggiori, alti dai 66 ai 75 cm ca. con una capacità compresa tra 23,8 e i 29,8 litri, che anfore sottomisura, al di sotto dei 60 cm, per cui è stata ricostruita una capacità pari a 12,5 litri ca.

- L’impressione è in genere unica e corrispondente al pollice; più raramente le impronte sono due o tre. La ceramica comune rinvenuta nel medesimo scarico pare confermare la probabile funzione delle impressioni digitali come marchio di fabbrica (Stoppioni 2008a, pp. 175-177).

- Stoppioni 2008, pp. 133-134.

- Esquilini 2008, pp. 183-188. Sulle caratteristiche e le problematiche degli impasti si tornerà tuttavia diffusamente più oltre (cfr. infra, pp. 94-100).

- Corti 2017, pp. 285-287.

- Carre et al. 2014, p. 421, con ampia bibliografia di riferimento. Le anfore prodotte in località Colle Burchio, nell’ager dell’antica Potentia,potrebbero risalire alle prime fasi della colonizzazione romana, ovvero alla fine del primo quarto del II sec. a.C. (184 -174 a.C. ca.) o comunque collocarsi al massimo entro il III quarto del medesimo secolo.

- Staffa 2003, pp. 118-129; Staffa 2008, pp. 148-150; cfr. D’Alessandro et al., in corso di stampa.

- Potenza Picena e Porto Recanati (MC): estate 2013; Marina di Città Sant’Angelo (PE): estate 2014.

- Menchelli 2012, p. 67; Menchelli & Picchi 2014, pp. 3-4. Almeno due dei nove esemplari di greco-italiche rinvenuti nell’ambito di ricognizioni di superficie hanno impasti riferibili a produzioni locali/regionali.

- Apani I (II metà II sec. a.C.) = Giancola 2A (I metà I sec. a.C.), su cui cfr. Palazzo 2013, p. 14; Manacorda 2012a, pp. 146-147. Più affine alle Lamboglia 2 il contenitore Giancola 7B (Manacorda 2012a, pp. 165-166). Cfr. Panella 2010, p. 19.

- Carre et al. 2014, p. 427 (con bibliografia di riferimento).

- Toniolo 2000, pp. 55, 86, 95. Cfr. i gruppi 5 (impasto compatto, ruvido, a frattura irregolare, rosa in varie gradazioni, con chamotte in grani medio-grandi e mica), 6 (impasto compatto, granuloso, a frattura netta, di colori rosa e nocciola, con chamotte in grani medio-piccoli e medio-grandi) e 7 (impasto compatto, granuloso, rosa in varie gradazioni, con chamotte in grani medio-piccoli e medio-grandi), varianti, questi ultimi, del primo.

- Toniolo 2000, pp 137-171. In particolare il tipo 18 viene individuato come un antecedente della Lamboglia 2: esso è caratterizzato da orlo a fascia, collo cilindrico, spalla arrotondata, corpo a profilo ovoide, anse lunghe con gomito arrotondato e puntale cilindrico pieno.

- Panella 2010, pp. 17-18 (con inclusione di Spina). Un puntuale aggiornamento su tutta la produzione anforaria adriatica è contenuto in Carre & Pesavento Mattioli 2018, pp. 7-12.

- Lamboglia 1952, pp. 131-236 (in particolare p. 165).

- Lamboglia 1955, pp. 240-270 (in particolare pp. 262-264).

- Charlin et al. 1978, pp. 18-23. Per una problematizzazione della questione dell’impeciatura come indice della tipologia di contenuti oggi Garnier et al. 2011, pp. 397-416.

- Formenti et al. 1978, pp. 95-100. Cfr. Tchernia 1986, p. 53.

- Panella 2010, pp. 17-21. A titolo d’esempio, accanto agli esemplari di Adria già menzionati (Toniolo 2000, pp 137-171), si segnalano nuovamente l’anfora Giancola 2A e Apani I che paiono rappresentare una produzione cerniera tra le greco-italiche tarde e le Lamboglia 2 (Manacorda 2012a, pp. 146-148; Palazzo 2013, pp. 14-15), mentre il contenitore Giancola 7B è piuttosto affine alla Lamboglia 2 (Manacorda 2012a, pp. 165-166).

- Le anfore Dressel 1 rappresentano la filiazione delle greco-italiche sul versante tirrenico. Le datazioni consolari più antiche attestate su queste anfore risalgono agli anni Venti del II sec. a.C. (Tchernia 1986, p. 42; Panella 2010, p. 45, nt. 7).

- Panella 2010, pp. 17-21, con bibliografia di riferimento. Cfr. Tchernia 1986, p. 55. A Tolosa (Caserne Niel) si trovano per la prima volta nei livelli datati tra il 130/120 e il 110 a.C., mentre esemplari di transizione tra greco-italiche e Lamboglia 2 sono già attestati tra il 160 e il 140 a.C. (Loughton & Alberghi 2012, pp. 805-808).

- Cipriano & Carre 1989, p. 84.

- Per una descrizione di massima Bruno 2005, p. 369; Th. Bezeczky, Lamboglia 2 in University of Southampton (2014) Roman Amphorae: a digital resource [data-set]. York: Archaeology Data Service [distributor] https://doi.org/10.5284/1028192 (consultato in data 31.10.2023).

- Bruno 1995, pp. 48, 80; Horvat 1997, pp.57-82. Cfr. Starac 2020, pp. 28-39; in questo caso caratteristiche dei tipi di transizione sono principalmente l’orlo estroflesso o con sezione a mandorla e le proporzioni del corpo con la parte inferiore che rappresenta oltre il 50% dell’altezza totale.

- Cipriano & Carre 1989, p. 80 (con bibliografia precedente).

- L’elenco delle fornaci è desunto in buona sostanza da Carre et al. 2014, pp. 419-422 (con bibliografia di riferimento); cfr. Cipriano & Mazzocchin 2017, pp. 33-47; Carre & Pesavento Mattioli 2018, pp. 9-10, con bibliografia di riferimento. Sono state espunte da questa lista le fornaci del Locavaz presso Aquileia (UD), destinate alla fabbricazione di ceramica comune (Ventura & Capelli 2017, pp. 127-143).

- Si tratta di esemplari di transizione greco-italica / Lamboglia 2 (Corti 2017, pp. 285-287).

- Ciuccarelli et al. 2011, pp. 51-60. L’atelier, sulla base di uno studio preliminare dei materiali, sembra aver avuto un momento importante di attività tra il II sec. a.C. e la fine del I a.C.; successivamente restaurato nella seconda metà del I sec., sarebbe stato abbandonato definitivamente alla metà del successivo ed occupato da alcune sepolture, inquadrabili tra la seconda metà del II e il IV sec. La grande quantità di anfore rinvenute (90% ca.) suggerisce che si trattasse di una manifattura di contenitori da trasporto, sebbene non debba essere esclusa anche una produzione laterizia. Le anfore non presentano tracce di bolli o graffiti, ma sono caratterizzate da frequenti impressioni digitali all’attacco inferiore dell’ansa, similmente a quanto rilevato per le greco-italiche di Cattolica.

- Benché siano stati recuperati solo contenitori in stato frammentario e si presentino esclusivamente i disegni di reperti che conservano integra la sola parte superiore, dalla pubblicazione preliminare del materiale si evince che le attribuzioni tipologiche sono state effettuate non solo sulla base di frammenti di orlo, ma osservando anche lo sviluppo del corpo delle anfore (Ciuccarelli et al. 2011, pp. 58-59). Parte del bordo di una Dressel 1B di imitazione adriatica sarebbe forse stato rinvenuto anche nelle ricognizioni superficiali in agro fermano (Menchelli & Picchi 2014, p. 8), ma in tal caso si tratta di un frammento, non riprodotto nella pubblicazione; occorre rilevare che, in assenza di individui completi, risultano difficili le attribuzioni tipologiche, anche considerati i contatti formali ravvisabili tra alcuni esemplari di Lamboglia 2 e di Dressel 1 (1A in particolare).

- Brecciaroli Taborelli 1984, pp. 55-93; Menchelli & Ciuccarelli 2009; Menchelli 2012, pp. 27-29, 124-128, 163-165.

- Brecciaroli Taborelli 1984, p. 63.

- Menchelli 2012, p. 126.

- Apani I (II metà II sec. a.C.) = Giancola 2A (I metà I sec. a.C.), su cui cfr. Palazzo 2013, p. 14; Manacorda 2012a, pp. 146-147.

- Il contenitore Giancola 7B (Manacorda 2012a, pp. 165-166) afferisce alla Lamboglia 2, di cui rappresenta una produzione tardiva (II fase di Giancola, età augustea).

- Paci 2016, pp. 537-547.

- Pesando 2023, pp. 25, 66.

- La bibliografia sulle imitazioni è raccolta in Rizzo 2014, pp. 120-121; vd. anche Toniolo 2019, pp. 52-53.

- Hesnard 1998, pp. 306-310.

- Lindhagen 2009, pp. 83-108; Miše & Quinn 2022, p. 225 (con bibliografia).

- Contro l’origine dalmata del tipo Carre et al. 2014, pp. 426-428, ma già Panella 2010, pp. 96-97. Cfr. Mongardi 2018, pp. 57-59 con motivazioni storiche.

- Si segue in questo studio la sintesi elaborata su base epigrafica in Nonnis 2001, pp. 482-487 (con bibliografia precedente). Cfr. Cipriano & Carre 1989, pp. 84-85, 97-99 (con raccolta di tutte le attestazioni pubblicate all’epoca). Le note successive forniscono un’integrazione e un aggiornamento di massima alla bibliografia sulla diffusione dei contenitori.