Introduction

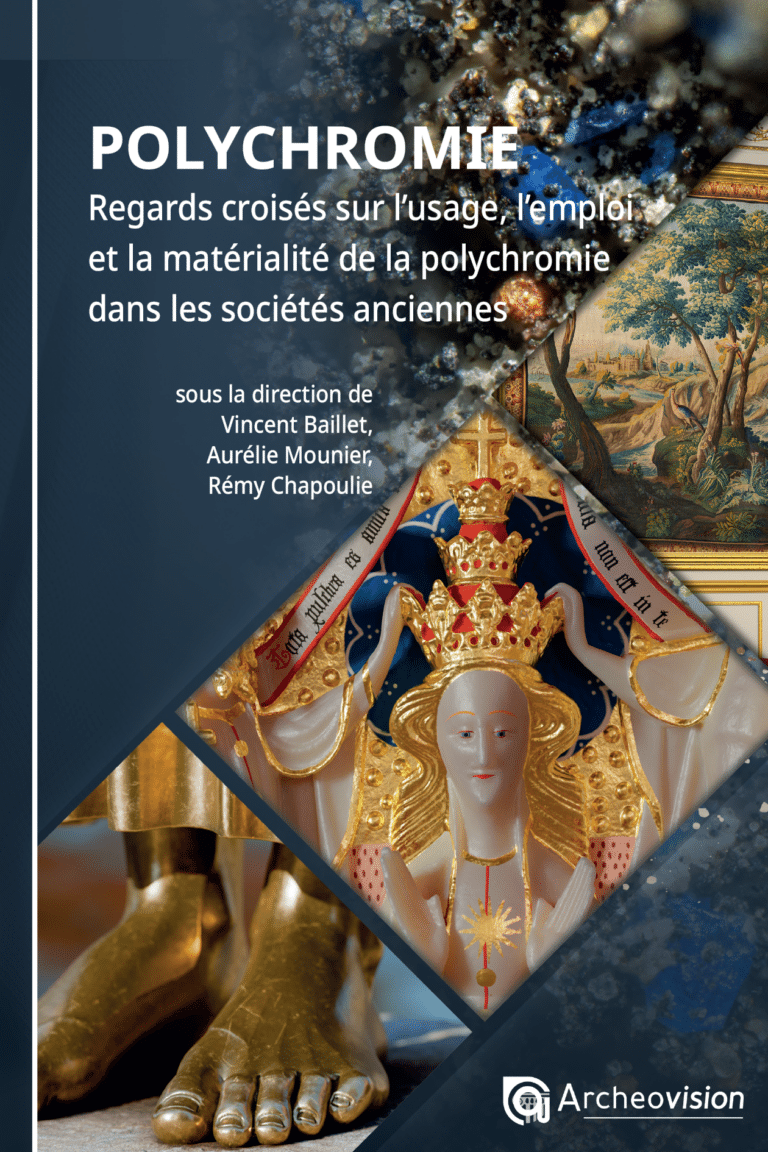

Une sculpture polychrome privée de son revêtement coloré est une sculpture mutilée (fig. 1). N’existe alors plus que le support tridimensionnel, la pierre façonnée par le sculpteur en vue de recevoir un épiderme multicolore. Même si ce support a généralement été élaboré avec infiniment plus de soin, on peut en un certain sens le comparer à l’âme en bois ou en terre cuite d’une œuvre créée par un orfèvre : cette âme n’était pas destinée à être exposée brute aux yeux du spectateur, mais à être recouverte d’une couche d’or et d’argent ainsi que de pierres multicolores.

La polychromie faisant partie intégrante de la sculpture gothique, il m’a semblé important d’explorer son aspect médiéval et son impact visuel. Mes recherches dans ce domaine ont notamment abordé, au cours des dix dernières années, la statuaire monumentale française en pierre calcaire et la sculpture anglaise de petites dimensions en albâtre. Dans la présente contribution, je propose de dresser un bilan des connaissances qui ont pu être accumulées au cours de cette période.

Les études sur la polychromie concernaient notamment trois grands ensembles, à savoir la statuaire du portail occidental de la cathédrale d’Angers (vers 1155), celle du portail royal de la cathédrale de Bordeaux (vers 1240-1255) et les panneaux dévotionnels en albâtre réalisés dans les Midlands anglais (XIVe – XVIe siècles). En dépit des différences concernant leurs dates de réalisation, leurs matériaux, leurs dimensions et leurs fonctions, toutes ces œuvres sont revêtues de polychromies présentant un certain nombre de points communs, tant en ce qui concerne la sélection des couleurs que la façon de les distribuer et de les combiner. Autrement dit, elles partagent à bien des égards une même esthétique chromatique.

Pour ces trois ensembles sculptés, l’identification des matières colorantes grâce à des analyses physico-chimiques s’est révélée fondamentale. D’abord, parce que l’altération au cours des siècles de la plupart des pigments composant les polychromies médiévales a entraîné des modifications profondes de leur couleur initiale ; l’étude fondée sur le seul examen visuel de leur état actuel risquait donc fortement d’aboutir à des conclusions erronées. Mais aussi, parce que l’identification des pigments permet dans la plupart des cas de déterminer les couleurs originelles des œuvres – ceci pour une série de raisons que nous détaillerons plus loin.

Ne disposant pas de compétences en matière d’analyses physico-chimiques, je ne pouvais aborder le revêtement coloré des sculptures gothiques sans la collaboration d’autres spécialistes. L’heureux hasard a voulu que plusieurs archéomètres du site universitaire bordelais consacrent leurs recherches aux pigments anciens. J’ai ainsi pu bénéficier, en particulier, des connaissances et de l’expertise d’Aurélie Mounier pour ce qui est du portail royal bordelais et des albâtres anglais ; les pigments et liants du portail d’Angers, quant à eux, ont été analysés et identifiés par Stéphanie Duchêne du LRMH1.

Il existe un second point commun propre aux différentes études sur la polychromie conduites ces dix dernières années : il s’agit de l’importance accordée à la restitution de la polychromie initiale, qui, si elle n’était pas le but final, se révéla être une étape intermédiaire incontournable. Elle permet en effet non seulement de connaître l’aspect médiéval supposé des œuvres, mais fournit une synthèse visuelle suffisamment précise pour pouvoir analyser la façon dont les couleurs ont été sélectionnées, combinées entre elles ou encore investies de différentes connotations. Ces restitutions ont pu prendre des formes très variées, depuis de simples crayonnages permettant de cartographier la répartition des couleurs, jusqu’à la peinture réelle sur fac-similé en pierre, en passant par la peinture numérique sur modèle virtuel 3D ou encore de la retouche photographique. Les polychromies de l’époque gothique étant souvent constituées d’aplats de couleur, il m’a semblé indispensable, pour l’ensemble de ces restitutions, de conserver le modelé tridimensionnel des sculptures. En effet, la symbiose visuelle entre volumes et couleurs que produit une statue polychrome ne peut être appréciée que grâce à la lumière qui les modèle et les module (fig. 2).

Dans ce domaine aussi, les compétences de l’historien de l’art sont bien souvent insuffisantes, et la collaboration avec des collègues d’autres disciplines permet d’obtenir des résultats autrement plus satisfaisants. J’ai ainsi pu faire appel, à maintes reprises, au savoir-faire d’Archéovision dans le domaine de la 3D appliquée au patrimoine ancien2. La numérisation des sculptures des portails de Bordeaux et d’Angers ainsi que des reliefs anglais par les collègues de la plateforme a pu être complétée par un travail approfondi sur la couleur. Maud Mulliez, archéologue expérimentale spécialiste des polychromies anciennes, artiste peintre et restauratrice, a accompli l’essentiel de cette tâche, tant sous forme de peintures réelles que numériques, depuis la création d’échantillons modèles jusqu’à la réalisation de restitutions complètes (fig. 4, 5 et 10).

Les polychromies des trois groupes d’œuvres considérés présentent un certain nombre de constantes. Avant de les aborder plus en détail, précisons que seules les couches picturales seront prises en compte ici. Bien qu’elles fassent partie intégrante de toute polychromie, les différentes sous-couches ne seront donc pas évoquées3. Leur impact visuel sur l’aspect des œuvres est en effet généralement mineur, car les couches picturales des polychromies sont, à quelques exceptions près, opaques et couvrantes. Nous n’abordons pas non plus l’influence du liant employé sur la couleur. Celle-ci est certes bien réelle : certains pigments, comme la malachite, peuvent produire des nuances de vert bien distinctes lorsqu’on les lie au blanc d’œuf ou à l’huile (fig. 3). Or, aussi bien les portails français que les albâtres anglais ont été peints avec une technique à l’huile, probablement de l’huile de lin, de sorte que la modification visuelle de la couleur des pigments par le liant est la même pour toutes les œuvres prises en considération.

Recensement des matières colorantes

Parmi les constantes des polychromies gothiques figure le nombre restreint de pigments utilisés tant sur les portails gothiques français que sur les albâtres anglais. Au portail occidental de la cathédrale d’Angers, par exemple, les analyses archéométriques ont mis en évidence l’emploi de blanc de plomb, de cinabre apparemment toujours surmonté d’une couche translucide de rouge cochenille, de résinate de cuivre vert, de bleu issu du lapis-lazuli ainsi que de feuilles d’or4. On observe en outre des surfaces peintes en ocre jaune et en noir5. Au portail royal de la cathédrale de Bordeaux, la polychromie recourt aux pigments de blanc de plomb, d’ocre jaune, de rouge minium recouvert, du moins dans certains cas, de laque (?) translucide rouge, de cinabre rouge, d’ocre rouge, de malachite verte, d’azurite bleue, de noir de charbon ainsi que de feuilles d’or. Cette gamme de pigments et de feuille métallique est d’ailleurs parfaitement représentative des polychromies d’autres portails gothiques de la période, qu’ils se trouvent en France ou dans d’autres pays6 (fig. 4). Quant aux albâtres anglais, ils présentent couramment la gamme de pigments suivants : blanc de plomb, ocre jaune, minium (rouge-orange), cinabre (rouge), ocre rouge foncé, résinate de cuivre (vert), azurite (bleu) ou plus souvent indigo (bleu foncé), noir de carbone ; cette gamme est complétée par des dorures à la feuille. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un portail ou d’un panneau d’albâtre, le nombre de pigments utilisés ne dépasse donc pas la dizaine.

Comme les peintres utilisaient ces matières colorantes de manière pure dans la grande majorité des cas – du moins pour ce qui concerne les pigments blancs, jaunes, verts, bleus et noirs –, leur identification permet très souvent de déterminer les couleurs7. Pour le reste, deux cas de figure sont à distinguer. Soit deux pigments présentant une couleur voisine sont mélangés, soit un pigment de couleur est mélangé avec un pigment blanc. Le premier cas se rencontre notamment pour les matières colorantes rouges ; il n’est en effet pas rare que les peintres gothiques aient mélangé du minium, de couleur rouge orangé, avec du cinabre, d’un ton rouge vif, ou de l’ocre rouge. Le mélange de ces pigments ne crée donc pas une nouvelle couleur à proprement parler, mais aboutit à une nuance de rouge différente de celle des pigments purs. Quant au deuxième cas de figure, il concerne en particulier les carnations, composées d’un mélange de pigments blancs et rouges. Le plus souvent, les peintres utilisèrent du cinabre – c’est d’ailleurs le cas aux portails de Bordeaux et d’Angers –, plus rarement de l’ocre8. Le mélange de bleu et de blanc, dans le but d’obtenir un bleu plus clair, est également courant9.

Bien que les mélanges de pigments existent donc, il convient d’insister sur leur nombre limité, et plus encore sur le nombre réduit de combinaisons. Dans les couches picturales, en effet, les mélanges de plus de deux types de pigments restent exceptionnels. Si les archéomètres ont pu constater des mélanges entre certains pigments “colorés” et blancs, ils n’ont pas mis en évidence des mélanges avec du noir10. Surtout, les pigments jaunes, rouges, verts ou bleus n’ont pour ainsi dire jamais été panachés entre eux11.

Les couleurs et leurs caractéristiques communes

Compte tenu de ces pratiques artistiques, et notamment de la rareté de mélanges de pigments, les couleurs initiales peuvent assez souvent être reconstituées. Outre l’impact visuel du liant, il faudrait prendre en compte la qualité de la matière première, qui influe sur la nuance de couleur produite par le pigment, ainsi que la finesse de son broyage. Dans le meilleur des cas, c’est-à-dire lorsque des matières premières de grande qualité et le budget nécessaire à leur acquisition étaient disponibles, on privilégiait à la période gothique les tons les plus saturés. À propos du lapis-lazuli, Michael Baxandall constatait ainsi : “On détrempait la poudre [de lapis-lazuli] à plusieurs reprises pour en extraire la couleur, et le premier extrait obtenu – un bleu violet très intense – était le meilleur et le plus cher. Le bleu allemand [i. e. l’azurite, moins cher] n’était que du carbonate de cuivre, sa couleur était moins resplendissante et, ce qui était beaucoup plus grave, il se révélait instable à l’usage […]”12. Cette prédilection pour la nuance la plus saturée d’un pigment est une donnée importante, car elle est susceptible d’orienter le travail de restitution lorsque les couches picturales sont très dégradées.

Pour augmenter la précision des restitutions, il faudrait connaître les proportions respectives des pigments lorsqu’ils sont mélangés. À l’heure actuelle, les analyses physico-chimiques non destructives ne quantifient malheureusement pas ces données. Enfin, l’aspect des couleurs a également pu être modifié par d’ultimes traitements de surface, tel que l’application de vernis – un domaine sur lequel nous en savons encore trop peu. À en juger d’après les très rares exemples relevés par les archéomètres, les peintres médiévaux ne semblent toutefois guère avoir appliqué de tels traitements sur les couches picturales13.

Si on fait abstraction de ces incertitudes, un certain nombre d’observations relatives aux couleurs employées par les peintres polychromeurs de l’époque gothique peuvent être avancées. Parmi celles-ci, on retiendra en premier lieu que les pigments utilisés purs et liés uniquement à l’huile produisent des couleurs franches. On obtient un blanc éclatant avec du blanc de plomb, un rouge orange intense avec du minium, un rouge vif avec du cinabre, un bleu profond et lumineux aussi bien avec du lapis-lazuli qu’avec de l’azurite ; le noir de charbon produit un noir très dense, la feuille d’or… une couleur or aux reflets métalliques brillants (fig. 4).

La malachite fait partie des pigments verts naturels les plus intenses ; le résinate de cuivre produit une couleur vert plus éclatant encore tout en étant translucide et brillante. Il est plus délicat de statuer sur l’ocre jaune et l’ocre rouge, car ces deux types de pigments présentent une grande variété des tons (fig. 5). La nuance de l’ocre jaune a pu être sélectionnée en fonction de certains besoins spécifiques, tels que le désir d’imiter la couleur blonde des cheveux – comme on le voit par exemple sur les anges et les personnages féminins du portail royal bordelais, ainsi que sur certains anges et au moins l’un des Vieillards de l’Apocalypse dans les voussures du portail d’Angers.

Quant à l’ocre rouge, des pigments capables de fournir des couleurs assez différentes semblent avoir été utilisés. Certains ocres produisent un rouge presque aussi vif que celui du cinabre. D’autres sont marron ; sur les albâtres anglais, les troncs d’arbre sont peints avec cette couleur (fig. 14). On rencontre plus fréquemment une nuance rouge violacée, dont on peut penser qu’au Moyen Âge elle n’était pas considérée comme un rouge à proprement parler, mais comme une couleur à part entière, en l’occurrence le pourpre (fig. 4 et 6). Des recherches complémentaires seront à effectuer pour confirmer ou invalider cette hypothèse. Finalement, seul l’indigo, d’un ton bleu très sombre, ne paraît guère pouvoir être classé parmi cette gamme de couleurs vives et lumineuses. Si, en France, cette matière colorante ne semble jamais présente sur les portails gothiques, on la trouve en revanche très fréquemment sur les albâtres anglais.

À ces quelques couleurs hautement saturées s’ajoutent, comme nous l’avons dit, un certain nombre de teintes obtenues par le mélange de deux pigments. Pour ce qui est des portails, il s’agit le plus souvent d’un mélange de blanc et de rouge, qui produit du rose. Aussi bien à Angers qu’à Bordeaux, ce ton rose a été utilisé exclusivement pour les carnations. On rencontre assez fréquemment aussi le mélange d’un pigment bleu (lapis-lazuli à Angers, azurite à Bordeaux) avec du blanc de plomb ; la couleur obtenue ainsi est un bleu clair – dont nous ignorons malheureusement la nuance précise, ou encore s’il a été décliné en plusieurs nuances ou non. Dans le cas des albâtres anglais, le pigment bleu dominant, en l’occurrence l’indigo, a été couramment mélangé avec du blanc de plomb dans le but de l’éclaircir.

Si les couleurs abordées jusqu’à présent sont opaques, il existe aussi deux couleurs translucides, la laque rouge et le résinate de cuivre vert. Leur caractère translucide implique que la couleur de la sous-couche influe sur l’aspect final, et qu’il faut donc tenir compte ici de la première pour déterminer les différents tons produits par de tels mélanges optiques. Pour le dire d’emblée, les combinaisons sont, là aussi, peu nombreuses.

La laque permet de produire un rouge profond et potentiellement brillant14. Il est couramment superposé à une “sous-couche” de couleur rouge. Au portail d’Angers, le fond de presque la moitié des voussoirs a été peint avec de la laque rouge étendue sur une couche de cinabre15. Au portail royal de Bordeaux, un colorant organique translucide de couleur rouge a été apposé sur une couche de minium (fig. 7). La laque rouge ne semble pas avoir été utilisée dans la polychromie des albâtres anglais. Nous y trouvons en revanche constamment un vert translucide, le résinate de cuivre (fig. 4 et 14). Ce vert a généralement été appliqué directement sur l’albâtre, une pierre d’un blanc éclatant. Beaucoup plus rarement, il a été apposé sur une feuille d’or, un procédé qui permet de créer une nuance de vert tirant davantage sur le jaune. Si le résinate de cuivre ne semble pas avoir été utilisé au portail royal de Bordeaux, il apparaît en revanche un peu partout sur celui d’Angers, où il a été appliqué sur une sous-couche de blanc de plomb16.

Les peintres polychromeurs n’ont donc guère exploité les possibilités potentiellement très riches en termes de nuances que leur offraient ces peintures translucides et, par voie de conséquence, les mélanges optiques qui en découlaient. La laque rouge semble toujours avoir été superposée à une couche rouge intense, dont les deux nuances – rouge orangé et rouge vif – n’ont que peu modifié la perception finale de la couleur. Quant au résinate de cuivre vert, il ne semble avoir produit que deux nuances différentes17. Majoritairement étendu sur un fond blanc, il produisait un vert d’une grande intensité et pureté. Apposé sur de l’or, il a permis d’obtenir une teinte plus jaune.

Cet usage très limité des mélanges de pigments aboutit donc à une gamme de couleurs relativement restreinte, dont la caractéristique commune réside dans leur très haute saturation. Celle-ci a été obtenue à la fois grâce à la sélection de pigments aux couleurs vives (blanc de plomb, rouge cinabre, bleu lapis-lazuli, noir de charbon) et au fait que cette intensité a été généralement préservée grâce à un usage modéré du liant.

Si on compare la gamme des couleurs utilisées pour les polychromies gothiques avec un cercle chromatique actuel, on constate que l’absence de mélanges entre pigments jaunes, rouges et bleus ne permet pas de créer les couleurs secondaires orange, vert et violet. Il existe certes des couleurs voisines dans la palette des peintres médiévaux, comme le rouge orangé du minium, ou le vert de la malachite, mais ces couleurs sont produites à l’aide de pigments purs. Ni les portails ni les albâtres anglais ne comportent en revanche de pigments qui correspondraient à nos couleurs tertiaires : jaune orangé, jaune verdâtre, rouge violacé, rouge orangé, bleu verdâtre et bleu violacé. Comme ces teintes ne sont pas non plus produites à partir de mélanges de pigments, comme nous l’avons vu, toute cette gamme n’apparaît ni dans les portails ni sur les albâtres.

Les peintres de la période gothique écartaient aussi toutes les teintes rabattues, c’est-à-dire des couleurs pures mélangées avec plus ou moins de noir. Pour ce qui est des portails, les couleurs dégradées, éclaircies de blanc, sont généralement limitées au rose des carnations et au bleu clair de certains vêtements. En ce qui concerne les albâtres anglais, les couleurs dégradées se limitent là aussi au rose et au bleu ; toutefois, le rose disparaît ici des visages des saints et ne figure plus que sur ceux des tortionnaires, des bourreaux ou des soldats romains (fig. 6 et 8). Il colore assez fréquemment une partie des fonds du relief, notamment lorsqu’il s’agit d’indiquer un espace intérieur (la demeure de la Vierge dans les scènes de l’Annonciation, par exemple). Quant aux pigments bleus (indigo) des albâtres, s’ils ont souvent été mélangés avec des pigments blancs, leur couleur demeure d’une tonalité bleue plutôt sombre que claire.

Les tons gris n’apparaissent ni sur le portail d’Angers ni sur celui de Bordeaux. Ils sont en revanche utilisés sur les albâtres anglais, quoiqu’ils ne soient guère “purs”, mais tirent le plus souvent sur le bleu ou sur le vert18 ; l’utilisation de ces gris “colorés”, peu fréquente, est limitée aux cheveux et barbes d’hommes âgés ainsi qu’à l’âne de la Nativité. La réticence manifeste des peintres à utiliser le gris, tout comme d’ailleurs les feuilles d’argent, s’exprime entre autres par le fait que les armures des gens d’armes et des soldats romains ne présentent jamais ni cette couleur ni ce métal, mais le blanc poli de l’albâtre laissé en réserve.

Pour terminer cet inventaire des couleurs absentes des portails comme des albâtres, qui nous paraît aussi important que celui des teintes qui y figurent, notons que les peintres médiévaux renonçaient également aux tons désaturés, pastels ou pâles, que cette désaturation soit obtenue par l’ajout de gris, de blanc ou d’une autre couleur ou par une importante dilution dans le liant.

Couleurs rares et connotations symboliques

Le petit nombre de pigments utilisés dans le cadre des portails comme dans celui des albâtres anglais se traduit donc par un nombre presque aussi réduit de couleurs qui habillent la grande majorité des surfaces. Ces quelques couleurs ne couvrent toutefois pas l’ensemble de l’œuvre. Il en existe en effet aussi un certain nombre d’autres encore, moins répandues, que l’on ne rencontre guère que dans certains contextes spécifiques.

Le marron, par exemple, n’apparaît au portail royal de Bordeaux que pour la chevelure et les barbes de quelques personnages masculins. C’est dire qu’il ne semble avoir été utilisé ni pour les femmes ou les anges, ni pour les draperies. À Angers, les analyses physico-chimiques n’ont pas révélé d’emploi de cette couleur. Les peintres des albâtres anglais, en revanche, l’utilisent, quoiqu’avec parcimonie. Comme déjà mentionné, les troncs d’arbre sont ainsi colorés (fig. 14). Une autre nuance de marron, beaucoup plus violacée, proche de la couleur pourpre, distingue certaines chevelures et barbes ; comme au portail bordelais, ce ton est réservé aux hommes (fig. 6).

Le marron est beaucoup moins discret lorsqu’il apparaît dans des scènes représentant l’Enfer et/ ou le diable : sur l’un des panneaux d’albâtre anglais aujourd’hui conservés à Libourne, qui représente les damnés conduits en Enfer, les démons et la gueule du Léviathan sont largement couverts de cette couleur (fig. 9). Ces êtres maléfiques présentent aussi des zones étendues d’autres couleurs, notamment du noir, de l’orange (minium) ou encore du marron pourpre. Si la plupart de ces teintes apparaissent aussi, de manière isolée et sur des surfaces restreintes, dans le cas de personnages incarnant le Bien, comme le Christ et les saints, elles n’y sont pas utilisées ensemble et n’occupent jamais des zones aussi grandes. Ces constats montrent que les couleurs, et plus souvent encore la combinaison de certaines d’entre elles, sont investies de connotations d’ordre moral. Une codification symbolique similaire caractérise d’ailleurs aussi les portails gothiques. Si ceux d’Angers et de Bordeaux, dépourvus de scènes infernales, sont exempts de couleurs foncées et mélangées, les portails du Jugement dernier des cathédrales d’Amiens et de Bourges, ou encore celui de Saint-Sebald de Nuremberg (Saint-Empire), représentent l’Enfer avec des couleurs similaires, dont notamment le noir et le marron19. À Notre-Dame de Paris, certaines de ces scènes, dans la partie droite des voussures du portail central, présentent de zones étendues d’orange minium20, une couleur que l’on ne trouve guère ailleurs au sein de tous ces portails. Au portail sud de la cathédrale du Mans, le pelage du diable se colore d’un vert olive21.

Le Moyen Âge établissant couramment le lien entre bonté morale et beauté physique (et, inversement, entre déchéance morale et laideur physique), cette codification éthique des couleurs – et de leurs diverses combinaisons – ne saurait surprendre. Si le noir associé au marron, au roux et à l’orange sont, comme cela vient d’être exposé, les couleurs du diable et de l’Enfer, le blanc et l’or combinés avec le rouge, le vert et le bleu saturés sont, quant à eux, privilégiés pour la mise en valeur de Dieu et des saints ; comme le démontrent notamment les écrits de Michel Pastoureau, ces couleurs, combinées entre elles, ont sans doute été considérées comme belles au Moyen Âge22.

L’affectation des couleurs aux éléments sculptés

Afin de pouvoir comparer les pratiques picturales des différents ensembles sculptés – portails et panneaux d’albâtre –, nous centrerons notre propos sur la figure humaine et sur les vêtements.

À la période gothique, les drapés, souvent disposés et composés avec beaucoup de sophistication, deviennent le principal moyen d’expression des sculpteurs, bien plus que ne l’est généralement le corps humain qui se trouve largement dissimulé sous ces amas de tissus. L’importance des vêtements transparaît également dans le traitement chromatique particulier dont ils firent l’objet, traitement qui se distingue de celui des parties visibles des corps (carnations, traits du visage, chevelure).

Aussi bien aux portails d’Angers et de Bordeaux que sur les albâtres anglais, les personnages portent des vêtements monochromes. Si l’avers d’une robe ou d’un manteau présente donc une seule couleur, les peintres prirent en revanche soin d’affecter au revers une couleur différente. À Angers, par exemple, l’ange des voussures porte un manteau à l’avers bleu et au revers vert, alors que l’avers de sa robe est rouge (fig. 2). L’ange porteur de la lune du portail royal bordelais est vêtu d’un manteau à l’avers blanc et au revers rouge, alors que sa robe montre un avers blanc et un revers – à peine visible – vert (fig. 10). Le Jean-Baptiste du retable de la Vierge de Saint-Michel de Bordeaux, quant à lui, porte un manteau à l’avers blanc et au revers rouge (fig. 8).

Parmi la gamme déjà très limitée des couleurs utilisées par les peintres, ceux-ci effectuèrent un choix encore plus drastique pour la mise en peinture des vêtements : on ne trouve guère que du rouge, du vert, du bleu et du blanc. À l’exception de quelques cas particuliers, comme la bure des moines bénédictins, les vêtements n’ont pas été peints en noir. Les habits jaunes ou dorés ne sont guère plus fréquents. Au portail occidental de la cathédrale d’Angers, par exemple, seul le Christ du tympan est revêtu d’un manteau abondamment doré23. Parmi les nombreux personnages représentés au portail royal de Bordeaux, seules trois sculptures – la Vierge et deux anges du tympan – portent un vêtement dont le revers est peint en ocre jaune24. Au sein de la production abondante des albâtres anglais, nous n’avons pu repérer qu’un seul personnage dont la doublure du manteau est pareillement peinte en ocre jaune, à savoir la Vierge d’un panneau de l’Assomption conservé au Musée d’Aquitaine de Bordeaux25. La gamme de couleurs très restreinte des vêtements ne semble avoir été élargie que par une seule couleur mélangée, à savoir le bleu clair. Alors qu’au portail d’Angers, tous les bleus semblent avoir été dégradés avec du blanc de plomb, au portail royal de Bordeaux un seul cas de cette pratique a pu être relevé : il s’agit des petites croix bleu clair qui parsèment la doublure rouge du suaire du Christ du tympan26 (fig. 6). Parmi les albâtres anglais, une seule nuance de bleu semble avoir été utilisée sur chaque panneau.

D’après tout ce que nous savons, les faces monochromes des vêtements ont été peintes par aplats de couleur. Ce fait n’est pas toujours facile à démontrer, car la plupart des polychromies, plus ou moins dégradées, présentent aujourd’hui des surfaces aux multiples nuances colorées. Exposées pendant des siècles aux intempéries, les couleurs des portails en particulier ont viré : le blanc de plomb est devenu gris, le cinabre a fortement noirci, la malachite est devenue marron. Au portail royal de Bordeaux, l’accumulation du liant huileux à certains endroits, causé par des migrations, introduit des variations de couleur, notamment dans les parties peintes en bleu. L’abrasion plus ou moins forte des couches picturales au cours du temps a également fait varier le ton initialement uni de ces dernières. Ce n’est donc guère que l’examen visuel rapproché de surfaces très bien conservées ainsi que, le cas échéant, l’analyse physico-chimique de plusieurs échantillons d’une même surface colorée qui sont susceptibles de confirmer cette pratique picturale, caractéristique de la plus grande partie de la sculpture gothique27.

Contrairement à la plupart des autres surfaces (draperies, attributs, objets divers, fonds), les carnations du visage ont été modelées à l’aide de la couleur. Les pommettes des personnages, régulièrement rehaussées de rouge, l’illustrent clairement. Ce traitement différencié entre les visages et les autres éléments sculptés montre à l’évidence que les surfaces monochromes correspondent à un choix esthétique délibéré, et non pas à une incapacité des peintres à moduler leurs couleurs, comme on l’a parfois supposé.

La prédilection pour les aplats monochromes se manifeste jusque dans le traitement pictural des cheveux. Pour ce qui est des albâtres anglais, les personnages saints sont systématiquement dotés de barbes et de cheveux dorés à la feuille. Aucune coloration supplémentaire n’a pu être constatée. La chevelure dorée aux mèches séparées par des traits marrons qui distingue par exemple le saint Jean-Baptiste en albâtre de Lignan-de-Bordeaux (Gironde) correspond à un repeint récent, effectué dans les années 1980 (fig. 11). Quant aux portails, l’état de leur polychromie est si dégradé qu’il n’est guère possible de statuer sur leur coloration unie ou non. Mais même dans la statuaire de pierre conservée à l’intérieur des édifices, l’application monochrome de la peinture semble avoir été la règle. À ma connaissance, l’une des douze statues polychromées des fondateurs de la cathédrale de Naumbourg (Thuringe), en l’occurrence celle représentant le comte Syzzo (vers 1250), constitue le seul cas avéré d’un traitement différencié des mèches, peintes de tons variés bleus, gris et marron28.

La combinaison de plusieurs couleurs

Si la couleur de l’avers et du revers d’un même vêtement n’est jamais la même, comme nous l’avons exposé ci-dessus, ce changement de couleur caractérise généralement aussi les différents habits superposés. Ainsi, un personnage habillé d’une tunique verte ne portera donc pas un manteau pareillement vert. Les peintres prirent soin de sélectionner pour chaque face une couleur différente. Du moins, ils alternèrent les couleurs de sorte que deux faces d’un même vêtement qui se touchent ne soient pas colorées de la même teinte. L’ange des voussures du portail d’Angers, par exemple, est vêtu d’un manteau peint en bleu (avers) et vert (revers), alors que sa robe est rouge (fig. 2).

Cette alternance systématique produit des contrastes chromatiques forts. Les couleurs n’étant pas modulées par des apports de blanc, de noir ou d’une autre couleur, elles sont “brutalement” juxtaposées. Le bleu intense jouxte le blanc éclatant, le vert est placé contre l’or. Il s’agit là d’un choix esthétique que l’on trouve dans la plupart des arts de la couleur de la période gothique. Les vitraux avec leurs tons soutenus en constituent sans doute l’exemple qui vient le plus immédiatement à l’esprit. Mais les émaux champlevés de Limoges, les émaux en ronde-bosse des alentours de 1400, voire les céramiques polychromées du florentin Luca della Robbia se caractérisent par des esthétiques chromatiques très similaires.

Les portails angevin et bordelais tout comme les panneaux d’albâtre se distinguent, nous venons de le voir, par la juxtaposition directe et sans transition de couleurs aux valeurs chromatiques très différentes. Dans bien des cas, les zones de contact entre deux champs chromatiques sont même mises en exergue par un détail omniprésent dans la sculpture de la période, à savoir les ourlets ou lisérés. Les bords des vêtements, en effet, sont presque systématiquement soulignés d’une bande colorée d’une autre couleur que celle du vêtement. Au portail d’Angers, les lisérés des vêtements étaient dorés à la feuille ; aujourd’hui, il n’en subsiste que quelques fragments noirs, qui constituent les restes de l’épaisse feuille d’étain sur laquelle était appliquée la feuille d’or29. Au portail royal de Bordeaux, les bordures des robes (encolure, manches, bords inférieurs) n’étaient cernées que d’un fin trait noir – un choix “minimaliste” qui paraît exceptionnel par rapport aux habituelles bandes dorées plus ou moins larges qui matérialisent les lisérés (fig. 10). Tous les panneaux d’albâtre que nous avons pu examiner, par exemple, mettent en scène des personnages aux vêtements dotés d’ourlets dorés. Les bordures dorées ne sont pas réservées à ces quelques œuvres. On les retrouve, par exemple, au portail occidental de la cathédrale de Senlis (troisième quart du XIIe siècle)30, à la Porta picta de la cathédrale de Lausanne (vers 1230), mais aussi sur le groupe de l’Annonciation dans la cathédrale de Ratisbonne (vers 1280/1285, fig. 12), sur les apôtres et les anges placés devant les piliers du sanctuaire de la cathédrale de Cologne (avant 1322), ou encore sur de très nombreuses statues de la Vierge à l’Enfant des XIVe et XVe siècles.

Notons que les ourlets sont peints de couleurs qui ne sont pas utilisées pour les faces des vêtements, à savoir l’or et le noir31. Inversement, les couleurs recouvrant habituellement les vêtements, c’est-à-dire le blanc, le rouge, le vert et le bleu, n’apparaissent pratiquement jamais dans les ourlets32. Les lisérés cernent donc, un peu à l’instar des plombs dans les vitraux, les différents champs monochromes des vêtements à l’aide d’une ligne peinte d’une couleur distincte. Celle-ci met en exergue la séparation nette entre champs colorés qui se touchent, mais qui sont éloignés l’un de l’autre du point de vue chromatique.

Les lisérés dorés ne constituent pas le seul moyen de rompre la coloration uniforme des surfaces. Un nombre non négligeable d’habits ne sont en effet pas exclusivement constitués d’aplats unis, mais agrémentés d’ornements. Si les motifs décoratifs peuvent varier d’une sculpture à l’autre – pois, losanges, pastilles… jusqu’aux silhouettes animales fortement stylisées –, leur répartition sur le fond se fait à ma connaissance toujours sous forme de semis. Ainsi le décor n’est-il constitué que d’un seul motif, éventuellement de deux qui alternent, et ce motif est-il répété à l’identique sur l’ensemble du fond, en veillant à un espacement régulier et constant. Souvent, l’orientation des motifs reste la même partout. Pour colorer les motifs, les peintres sélectionnèrent habituellement des couleurs fortement contrastées par rapport à celle du fond ; les contours nets séparent ainsi soigneusement les motifs du fond.

Aux portails d’Angers et de Bordeaux, la présence de tels semis sur les surfaces unies demeure rare – même s’il convient de rester prudent étant donné que ces motifs, comme les lisérés, forment la dernière couche de peinture et sont donc susceptibles d’avoir disparu en premier. Parmi les nombreux personnages représentés au portail angevin, seuls quatre portaient des drapés animés de semis, dont le Christ en Majesté du tympan33. Au portail royal de la cathédrale de Bordeaux, seul le revers rouge du linceul du Christ juge du tympan était semé de croix peintes en bleu clair34. En dépit de ce que semblent suggérer ces deux exemples, il ne faudrait toutefois pas trop rapidement conclure que les semis n’ont guère été utilisés au sein des portails gothiques des XIIe et XIIIe siècles. Au Portail peint (Porta picta) de la cathédrale de Lausanne (vers 1230), par exemple, la majorité des personnages portent des vêtements semés de motifs divers. Par ailleurs, les sculptures en pierre du XIIIe siècle, disposées à l’intérieur des églises, présentent très fréquemment ce type de décor. Il en va ainsi des deux Vierges conservées dans la chapelle axiale de Saint-Germer-de-Fly (Oise), taillées et polychromées vers 126535. Dans le Saint-Empire germanique, les semis caractérisent entre autres les statues du “second atelier” de la cathédrale de Magdebourg (milieu du XIIIe siècle). La sainte Catherine, par exemple, est vêtue d’un manteau rouge avec des carrés dorés. Le revers du manteau est peint en blanc, parsemé de mouchetures d’hermine noires. La robe est bleue et semée de fleurs dorées (fig. 13). On pourrait également évoquer les semis des deux sculptures de l’Annonciation de la cathédrale de Ratisbonne (vers 1280-1285, fig. 12) ou encore ceux, singulièrement complexes, des apôtres placés contre les piliers du sanctuaire de la cathédrale de Cologne (avant 1322)36.

Les albâtres anglais, quant à eux, sont très souvent ornés de semis. Le fond des reliefs en est même systématiquement agrémenté (fig. 8). Ainsi, la partie inférieure toujours peinte en vert uni est semée de fleurettes composées de cinq ou six points blancs gravitant autour d’un point rouge central. Leur partie supérieure est tout aussi systématiquement dorée et animée de pastilles pareillement dorées. Entre ces deux parties s’intercale parfois une zone rose, généralement semée de petits traits ou motifs floraux stylisés peints en noir. La croix du Christ, curieusement souvent peinte en bleu, pouvait être dotée d’un semis de fleurettes identiques à celles des fonds verts. Les vêtements des personnages pouvaient également recevoir ce type de décor, réalisé à la feuille d’or et qui, depuis, a souvent disparu37.

Dans le domaine des albâtres anglais, la transformation des volumes en surfaces animées de semis semble parfois devenir un principe artistique qui détermine l’agencement des différents éléments représentés. Le traitement formel et chromatique des arbres en donne une bonne illustration (fig. 14). Sur un panneau illustrant la résurrection des morts conservé à Libourne (Gironde), par exemple, l’albâtrier a représenté un arbre aux volumes géométriques. Sa frondaison se limite à trois boules disposées de manière symétrique et parallèles au plan du panneau. Chaque boule est peinte en vert monochrome, couleur qui sert de fond aux “feuilles”. Le peintre en a éliminé tout rappel de leur forme naturelle. Au lieu de cela, il parsème le fond vert de motifs trifides, tous identiques, orientés dans le même sens et régulièrement espacés les uns par rapport aux autres. Ces motifs ne sont pas verts, comme on pourrait s’y attendre, mais alternativement peints en blanc et en rouge. Les volumes naturels de l’arbre, irréguliers et organiques, ont donc été entièrement régularisés et transformés en formes géométriques idéalisées. Quant aux couleurs, elles se distinguent par une abstraction analogue : au lieu d’une multitude des nuances vertes, l’arbre montre trois couleurs saturées dont au moins l’une – le blanc – n’a plus aucun lien avec celle des feuilles réelles.

Au semis, une organisation chromatique des surfaces très manifestement valorisante, s’oppose le tacheté qui, lui, a une connotation péjorative38. On le trouve parfois sur les panneaux d’albâtre anglais, comme sur la gueule du Léviathan du panneau libournais déjà évoqué ci-dessus (fig. 9). Les surfaces de cette entrée de l’Enfer, peints en marron, noir et orange, sont animées de traits de pinceau de tailles, formes et orientations diverses – autant de particularités contraires aux principes du semis. Les taches ainsi formées, loin d’être régulièrement espacées, peuvent se superposer partiellement et s’enchevêtrer. L’aspect déplaisant du tacheté est en outre renforcé par les traînées irrégulières laissées par les poils du pinceau, qui donnent une forme aléatoire et sans limites précises à ces “motifs”. Toutes ces particularités, que l’on ne retrouve pas sur les personnages valorisés tels que les saints, étaient sans doute destinées à renforcer, aux yeux des spectateurs médiévaux, la laideur de ces êtres infernaux.

En conclusion de ce rapide bilan comparatif entre les pratiques picturales observables aux portails polychromés d’Angers et de Bordeaux ainsi que sur des panneaux d’albâtre anglais, on ne peut qu’être frappé par le grand nombre de points communs rencontrés qui ont guidé le travail des peintres – ceci en dépit du vaste arc chronologique qu’embrassent ces œuvres, leurs lieux de production variés ou encore leurs fonctions religieuses différentes. Pour s’en rendre compte, il faut certes dépasser la première impression qui ressort de leur aspect disparate. La mise en couleur du portail d’Angers, composée d’une multitude de champs chromatiques vifs et contrastés, se distingue nettement de la polychromie à dominante blanche du portail bordelais. Quant aux albâtres anglais, la stylisation très particulière des personnages et la mise en couleur systématique des fonds – verts en bas, dorés en haut – font écran à la perception immédiate des points communs qui lient leur polychromie à celle des portails français.

Si l’aspect visuel produit par ces trois ensembles sculptés est donc très différent, il est pourtant obtenu avec des moyens artistiques très similaires. On retiendra en premier lieu la gamme chromatique très limitée utilisée par les peintres, qui ne dépassent pas une dizaine de couleurs pour une œuvre donnée. À l’exception de l’indigo, que seuls les albâtriers anglais utilisaient, et du lapis-lazuli, que ces derniers n’employèrent pas, ces matières colorantes ont été choisies aussi bien par les peintres français des portails que par ceux des panneaux des albâtres anglais. Partout, la prédilection pour l’emploi pur des pigments conduit à une variété fortement limitée de couleurs qui se distinguent le plus souvent par leurs tonalités franches et saturées.

On constate aussi un traitement différent, entre les objets inanimés d’une part, et les corps de l’autre. Si les vêtements se distinguent par leur couleur blanche, rouge, verte ou bleue, appliquées en aplats monochromes, les carnations et la chevelure se caractérisent par leurs teintes mélangées et, pour ce qui est des visages, par le modelé des couleurs.

Enfin, les peintres des portails tout comme ceux des albâtres chargent les couleurs de connotations d’ordre moral, en choisissant des teintes considérées comme belles pour les caractères positifs ou au contraire laids pour les caractères négatifs. Ce n’est pas tant telle ou telle couleur isolée qui est investie de l’une ou l’autre notion. Le noir, le rouge pourpre et même le marron apparaissent en effet aussi bien dans la mise en couleur des méchants que dans celle des saints, où ils servent à colorer les cheveux. Or, l’accumulation de ces couleurs, en juxtaposition ou en mélange, de même que leur emploi abondant sur de grandes surfaces, ne se rencontre que dans le cas des créatures démoniaques.

Les exemples de comparaison évoqués au long de cette contribution, souvent géographiquement éloignés de l’Ouest de la France, suggèrent que les différents constats dressés à propos de ces trois ensembles sculptés s’appliquent potentiellement à un grand nombre d’autres œuvres gothiques. Les recherches futures dans ce domaine le confirmeront peut-être.

Bibliographie

Baxandall, M. (1985) : L’œil du Quattrocento. L’usage de la peinture dans l’Italie de la Renaissance, Paris.

Beaucamp-Markowsky, B. (2012) : “Die Gewandmuster der Chorpfeilerfiguren und ihre Vorbilder”, in: Hardering, K. : Die Chorpfeilerfiguren des Kölner Domes : Festschrift Barbara Schock-Werner (= Kölner Domblatt, 77), Cologne, 232-255.

Duchêne, S. (2024) : “La polychromie médiévale au portail de la cathédrale d’Angers : matériaux et mises en œuvre caractéristiques du premier art gothique ?”, in : Fillion-Braguet, B. Le Luel, N. et Mathurin, C., dir. : La pierre, la couleur et la restauration. Le portail polychromé de la cathédrale d’Angers (XIIe-XXIesiècle), Rennes, 302-315.

Ducom, P. (2024) : “La restauration du portail de la cathédrale Saint-Julien du Mans et ses polychromies”, in : Fillion-Braguet, B. Le Luel, N. et Mathurin, C., dir. : La pierre, la couleur et la restauration, le portail polychromé de la cathédrale d’Angers (XIIe-XXIe siècle), Rennes, 340-351.

Fillion-Braguet, B., Le Luel, N. et Mathurin, C., dir. (2024) : La pierre, la couleur et la restauration. Le portail polychromé de la cathédrale d’Angers (XIIe-XXIe siècle). Contribution à l’étude des portails médiévaux en France et en Europe, Rennes.

Groll, E.T. et Böttcher, C. (2012) : “Die Farbfassung der Skulpturen der ‘Jüngeren Magdeburger Werkstatt’ im Magdeburger Dom – einige ausgewählte Aspekte der bisherigen Untersuchungen”, in: Danzl, T., Herm., C. et Huhn, A. : Polychrome Steinskulptur des 13. Jahrhunderts, Actes du colloque, 13-15 octobre 2011, Naumburg-Saale, Görlitz, 87-106.

Hubel, A., Schuller, M., Fuchs, F. et Kroos, R. (1995) : Der Dom zu Regensburg : Vom Bauen und Gestalten einer gotischen Kathedrale, Regensburg.

Karl, D. (2015) : Die Polychromie der Naumburger Stifterfiguren. Kunsttechnologische Untersuchung der Farbfassungen des 13. und 16. Jahrhunderts, Regensburg.

Mense, L. (2012) : “Exultet celum. Die musizierenden Engel im Kölner Dom”, in : Hardering, K. : Die Chorpfeilerfiguren des Kölner Domes : Festschrift Barbara Schock-Werner (= Kölner Domblatt, 77), Cologne, 342-367.

Mounier, A. et Daniel, F. (2016) : “Éléments pour une méthodologie spécifique en vue de la restitution ou de la restauration virtuelle de polychromies incomplètes. Le cas du portail Royal de la cathédrale de Bordeaux”, in : Schlicht, M. : Le portail Royal de la cathédrale de Bordeaux. Redécouverte d’un chef-d’œuvre, Bordeaux, 151-167.

Pallot-Frossard, I. (2002) : “Polychromies des portails sculptés médiévaux en France. Contributions et limites des analyses scientifiques”, in : Verret, D. et Steyaert, D., dir. : La couleur et la pierre : polychromie des portails gothiques, Actes du colloque, 12-14 octobre 2000, Amiens, Paris, 73-90.

Pastoureau, M. [2004] (2012) : Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris.

Peez, M. (2012) : “Die Farbfassung der Chorpfeilerfiguren des Kölner Domes”, in : Hardering, K. : Die Chorpfeilerfiguren des Kölner Domes : Festschrift Barbara Schock-Werner (= Kölner Domblatt, 77), Cologne, 192-231.

Rossi Manaresi, R. (1987) : “Considerazioni tecniche sulla scultura monumentale policromata, romana e gotica”, Bollettino d’arte, 72, 173-186.

Sandron, D. (2000) : “Notre-Dame de Paris : observations sur la structure et la sculpture des portails de la façade”, Monumental, 10-19.

Schlicht, M., Daniel, F. et Mounier, A. (2016) : “La polychromie médiévale du portail Royal : analyse, restitution et fonctions”, in : Schlicht, M. : Le portail Royal de la cathédrale de Bordeaux. Redécouverte d’un chef-d’œuvre, Bordeaux, 169-201.

Schlicht, M., Mounier, A., Mulliez, M., Mora, P. et Pacanowski, R. (2021) : Les couleurs des albâtres anglais. Polychromie, production et perception médiévales, Pessac. [https://una-editions.fr/couleurs-des-albatres-anglais/]

Simon, S., van Aaken, A., Exner, M., Fritsch, A. et Holter, E. (2002) : “La polychromie du portail du Jugement Dernier de l’église Saint-Sebald à Nuremberg”, in : Verret, D. et Steyaert, D. : La couleur et la pierre : polychromie des portails gothiques, Actes du colloque, 12-14 octobre 2000, Amiens, Paris, 193-203.

Socra (2009) : Cathédrale d’Angers – Portail ouest. Dossier d’état de conservation et d’intervention, Nantes, 576. [Consultable à la DRAC Pays de la Loire.]

Steyaert, D. et Demailly, S. (2002) : “Notre-Dame de Senlis : étude de la polychromie du portail du Couronnement de la Vierge”, in : Verret, D. et Steyaert, D. : La couleur et la pierre : polychromie des portails gothiques, Actes du colloque, 12-14 octobre 2000, Amiens, Paris, 105-114.

Victoir, G. (2012) : “Polychrome sculpture interpreted in context : The retable of the Lady Chapel of Saint-Germer-de-Fly (Picardy) ”, in : Danzl, T., Herm., C. et Huhn, A. : Polychrome Steinskulptur des 13. Jahrhunderts, Actes du colloque, 13-15 octobre 2011, Naumbourg-Saale, Görlitz, 31-40.

Viollet-le-Duc, E.E. (1866) : “Sculpture”, in : Viollet-le-Duc, E.E. : Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, VIII, Paris, 96-276.

Notes

- Duchêne 2024.

- La plateforme Archéovision (https://archeovision.cnrs.fr) fait aujourd’hui partie de l’UMR Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).

- La polychromie des albâtres anglais ne comporte pas de sous-couches ; la couche picturale est directement appliquée sur la pierre.

- Duchêne 2024, 305.

- Ces deux couleurs apparaissent notamment dans la chevelure des anges et des Vieillards de l’Apocalypse dans les voussures ; le noir a en plus été utilisé pour peindre les chaussures. Ni l’une ni l’autre ne semble avoir été analysée du point de vue physico-chimique.

- Voir à ce sujet Pallot-Frossard 2002 et Rossi Manaresi 1987.

- Les résultats des analyses collationnées sur trente-deux portails gothiques français (en tout 134 échantillons), présentées par Pallot-Frossard 2002, indiquent l’emploi pur des pigments dans quatre cas sur cinq (environ 80 %), alors que les mélanges ne concernent qu’un cas sur cinq (environ 20 %). On peut raisonnablement estimer que ce chiffre s’applique également, grosso modo, aux albâtres anglais.

- Pour Bordeaux, voir Mounier & Daniel 2016, 157. Pour Angers, voir Duchêne 2024, 305. Quelques exemples de carnations à l’ocre rouge sont mentionnés dans Pallot-Frossard 2002, 79-80.

- Ce mélange a été mis en évidence, entre autres, au portail occidental de la cathédrale d’Angers, où presque tous les tons bleus en semblent constitués ; voir Duchêne 2024, 305.

- Pallot-Frossard 2002 indique certes page 79 que les pigments noirs ont été mélangés parfois avec des pigments colorés, mais ces mélanges produisent des “noirs colorés” et non des rouges, des verts ou des bleus foncés.

- Selon la synthèse de Pallot-Frossard 2002 présentant 134 échantillons prélevés sur 32 portails différents, seuls deux cas – dont un incertain – de mélange entre pigments “colorés” ont été relevés. Au portail Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris, les archéomètres ont détecté un mélange de résinate de cuivre, de “vert de cuivre” et de minium. Sur le Beau Dieu d’Amiens, de la malachite et de l’azurite semblent avoir été mélangées (Pallot-Frossard 2002, 88).

- Baxandall 1985, 21-22.

- Les apôtres placés contre les piliers du chœur de la cathédrale de Cologne constituent à ma connaissance le seul exemple où des vernis médiévaux ont pu être observés ; ils se composent d’huile de lin, de colophane et de gommes végétales (Peez 2012, 223-224). Viollet-le-Duc 1866, 274 évoque les vernis colorés (ou glacis) comme s’il s’agissait d’une pratique courante : “Des redessinés vigoureux en noir ou en brun donnent du relief au modelé, de la vie aux nus. Ainsi dans, les fonds des plis de robes bleu clair, le peintre a posé un glacis roux ; d’autres fois a-t-on fait valoir des tons jaune pur, dans la lumière, par des glacis froids obtenus par du noir. ” Malheureusement, en l’absence de données concrètes et précises, ces affirmations restent invérifiables et ne peuvent donc pas être prises en compte. À ma connaissance, ni les analyses des archéomètres ni les observations des restaurateurs ne les confirment.

- Selon Stéphanie Duchêne, la “teinte rouge [du portail d’Angers] est rendue par un glacis de laque précédé d’une couche de vermillon employé pur. Cette mise en œuvre particulière est sans doute destinée à créer un jeu de brillance ton sur ton ajoutant de la profondeur à la teinte” (Duchêne 2024, 308).

- Duchêne 2024, 305.

- Duchêne 2024, 305-306.

- En fonction du temps et de la température de cuisson, le résinate de cuivre produit des nuances très diverses allant du bleu-vert turquoise au marron. Selon toute évidence, les peintres gothiques recherchaient toutefois un vert aussi dense et intense que possible.

- Schlicht et al. 2021, 59-60.

- La restitution de la polychromie originelle du portail de Saint-Sebald de Nuremberg a été publiée dans Simon & van Aaken 2002, 197.

- Mentionné dans Sandron 2000, 19.

- Voir Ducom 2024, 349 (fig. 5).

- Voir à ce propos par exemple Pastoureau 2012, 143-146.

- Duchêne 2024, 305.

- Schlicht et al. 2016, 187 et fig. 19.

- Bordeaux, Musée d’Aquitaine, n°inv. 11775. Voir Schlicht et al. 2021, 65-77.

- Pour Angers, cf. Duchêne 2024, 305. Pour Bordeaux, voir Mounier & Daniel 2016, 159 et fig. 2.

- À titre d’exemple, on pourrait évoquer les célèbres statues des fondateurs (milieu du XIIIe siècle) du chœur occidental de la cathédrale de Naumbourg, dont la polychromie a fait l’objet d’une étude minutieuse en 2015. Pour tous les vêtements, l’auteure constate une application des couleurs par aplats monochromes et l’absence d’ornements peints. Voir Karl 2015, 94, 115 et 166.

- Karl 2015, 99, fig. 137a, 137b et 138a.

- Duchêne 2024, 305 et 309-310.

- Voir par exemple Steyaert & Demailly 2002, 111.

- À ma connaissance, le Christ du tympan du portail occidental de la cathédrale d’Angers constitue la seule exception à cette “règle”. Selon Stéphanie Duchêne, en effet, celui-ci était vêtu d’un “manteau bleu clair […] très largement rehaussé de dorure sur feuille d’étain”. Voir Duchêne 2024, 305.

- À ma connaissance, les anges surmontant les apôtres de la cathédrale de Cologne, dont les lisérés dorés sont parfois accompagnés d’une fine ligne rouge, constituent l’une des rares exceptions à cette pratique – pour peu que le repeint des années 1841-1842 soit fidèle sur ce point à la polychromie médiévale. Voir les photographies rapprochées dans Mense 2012, 346, 347, 349, 352, 359, 361 et 365.

- Voir par exemple la proposition de restitution de la polychromie médiévale du portail d’Angers reproduite dans Fillion-Braguet et al. 2024, 658.

- Mounier & Daniel 2016, 159 et fig. 2 ; Schlicht et al. 2016, 184.

- Pour la sculpture polychromée de Saint-Germer-de-Fly, voir Victoir 2012.

- Pour l’analyse des motifs des vêtements, voir Beaucamp-Markowsky 2012. Pour la réalisation technique de la polychromie des statues colonaises, voir Peez 2012.

- Schlicht et al. 2021, 35-42 et 48, fig. 27.

- Voir par exemple Pastoureau 2012, 198-199.