La diffusion de la carte en tant qu’objet de médiation du savoir a franchi un seuil à partir du milieu du XVIIIe siècle1 : des domaines du savoir, bien plus variés que la seule géographie, utilisèrent de plus en plus la carte pour exposer l’état des connaissances. Ainsi, les ouvrages traitant d’histoire, de voyages, des sciences de l’État (statistique), de la religion, de la minéralogie, ou encore de la botanique, ont inclus bien plus souvent qu’auparavant ces représentations pourtant matériellement difficiles à intégrer dans les volumes imprimés. Une nouvelle étape semble être franchie avec les systèmes d’information géographique (SIG) dont l’usage va croissant depuis la fin des années 1990. En matière de production cartographique, ils modifient les conditions d’étude du savoir urbain. Les cartes fabriquées grâce au SIG ont un intérêt scientifique désormais bien connu : elles servent à penser et à analyser la ville de manière nouvelle, en rendant visibles certains phénomènes urbains2. Loin d’être un simple changement de support (du papier au numérique), les SIG autorisent la création de séries de cartes. Une fois réalisé le long et patient travail de constitution des données, il est en effet assez aisé de fabriquer les cartes elles-mêmes, dont le regroupement s’apparente à la création, de fait, d’un atlas. Telle la prose de Monsieur Jourdain, les SIG permettent donc de faire des atlas sans le savoir.

La question se pose alors de la mise en cohérence de la multiplicité de ces cartes car elles ne sont pas produites suivant la démarche classique de constitution d’un atlas urbain. Cette dernière consiste le plus souvent à produire, ordonner et thématiser une série de cartes tout à la fois situées sur la même portion de l’espace terrestre, formalisées selon un protocole systématique (en général à la même échelle), et indépendantes les unes des autres : chacune des cartes d’un atlas est compréhensible par elle-même, sans avoir besoin de consulter l’intégralité de l’atlas.

Il semble au contraire que la mise en carte de l’espace urbain grâce au SIG favorise la production d’atlas d’une manière originale qui reconfigure le raisonnement historien. Les cartes ainsi produites ne visent pas à situer topographiquement des objets préétablis à leur mise en cartes, ni à illustrer une démonstration construite indépendamment d’elles, mais elles fondent véritablement le discours historien. Nous en donnerons ici deux exemples, l’un parisien, l’autre lyonnais, qui correspondent tous deux à des lotissements analysés à partir du parcellaire.

Dans le premier cas, le lotissement médiéval du bourg des Halles illustre la diffraction d’une unique donnée en de multiples cartes : une même couche de données (celle du parcellaire ancien), interrogée selon différents critères d’analyse, produit de la pluralité cartographique tout en restant synchronique. Sont ainsi créées plusieurs cartes du même espace, au même moment, qui rendent compte des multiples dimensions des agencements parcellaires.

Dans le second cas, le lotissement initié à la fin du XVIIIe siècle sur la rive gauche du Rhône, qui s’est étendu pendant deux siècles jusqu’à constituer un damier parcellaire très régulier, montre que la superposition de plusieurs couches temporelles se traduit elle aussi par la multiplication des cartes, suivant une logique cette fois-ci diachronique : au-delà de la galerie des cartes représentant un même espace à des moments différents, d’autres synthétisent la trajectoire temporelle des limites parcellaires, qui peut être continue ou non. Parcellisation et polytemporalité urbaines apparaissent ainsi sous un jour nouveau.

Le lotissement médiéval des Halles à Paris

Intégrer le parcellaire des cadastres anciens comme couche vectorielle dans un SIG autorise des analyses inédites sur la morphologie du tissu urbain préindustriel. Grâce à la vectorisation des parcelles en segments et en polygones, le SIG calcule automatiquement leurs caractéristiques géométriques : longueur et orientation pour les segments qui forment les côtés des parcelles ; superficie, étirement et rectangularité pour les surfaces parcellaires saisies comme des polygones. La mise en œuvre de ces indicateurs morphologiques se traduit mécaniquement par une multiplication des cartes qui décrivent finement la morphologie des textures urbaines. C’est la condition sine qua non pour dépasser le stade de la topographie et faire du parcellaire un véritable objet d’histoire, ce que proposait déjà Marc Bloch dans le premier numéro de la revue des Annales3.

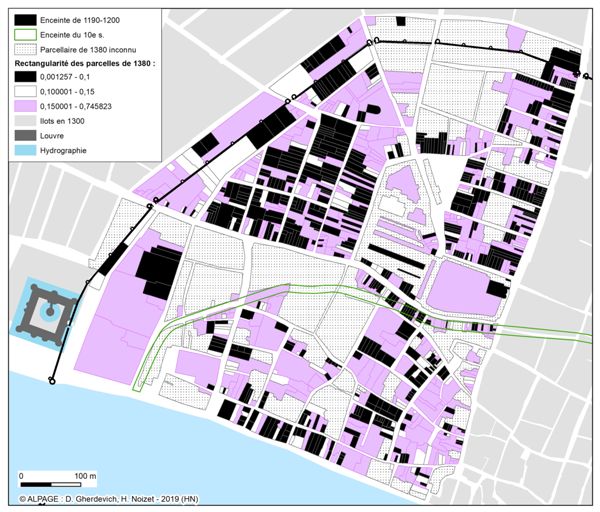

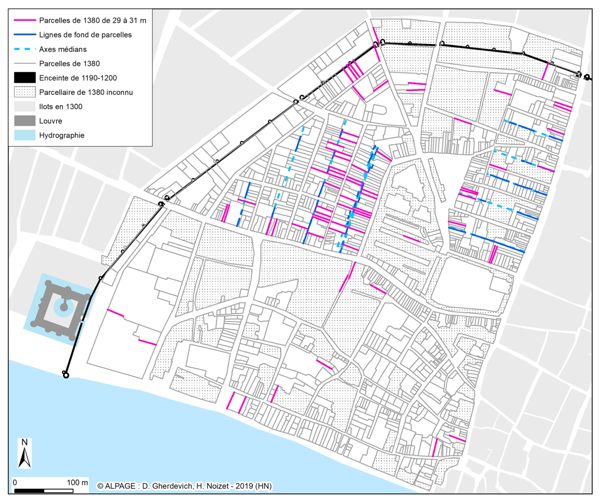

Le quartier parisien des Halles se prête à une telle analyse morphologique, permettant d’aller au-delà de précédents travaux sur le sujet4. Ceux-ci évoquaient des lotissements, attribués à Philippe Auguste, mais de manière très elliptique, en quelques phrases et sans aucune cartographie précise. Après avoir émis des doutes sur cette hypothèse5, elle me paraît finalement tenable, à condition de la démontrer, ce qui est ici proposé. Pour cela, j’exploiterai les données parcellaires anciennes, constituées en couche de données géoréférencées dans le SIG du projet Alpage6 : le parcellaire Vasserot (1810-1836), et surtout le parcellaire du quartier reconstitué de manière régressive pour la fin du XIVe siècle par l’équipe de Françoise Boudon et André Chastel (fig. 1). Le secteur concerné se situe au nord de la rue Saint-Honoré et à l’ouest de la rue Saint-Denis, de part et d’autre de l’ancien marché des Halles délimité par un fossé7 en 1136.

(© ALPAGE, D. Gherdevich et H. Noizet, 2019).

Le premier argument morphologique en faveur de l’hypothèse de lotissements correspond au quadrillage orthogonal des voies secondaires branchées sur les deux grands axes directeurs que sont les rues Saint-Denis et Saint-Honoré (fig. 2). À l’est du marché, sept rues se succèdent parallèlement au nord du cimetière des Saints-Innocents (rues aux Fèvres, de la Cossonnerie, des Prêcheurs, de la Chanvrerie, de la Grande-Truanderie, du Cygne et Mauconseil). Si la localisation de leurs extrémités occidentales varie d’une rue à l’autre, leurs terminaisons orientales sont en revanche toutes alignées sur la Grand-rue Saint-Denis, avec laquelle elles entretiennent une relation nettement orthogonale. Aucune de ces sept rues n’a de prolongement direct à l’est de la rue-Saint-Denis : soit leur jonction forme une baïonnette (cercles violets), soit il n’y a aucun prolongement (cercles roses).

(© ALPAGE, C. Bourlet et H. Noizet, 2019).

À l’ouest du marché, les principales voies (rues du Four-de-la-Couture et des Prouvaires) sont orientées nord-sud ; elles sont recoupées orthogonalement par la rue aux Écus. Plus à l’ouest, une troisième rue nord-sud, plus petite (rue des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré), s’étend parallèlement à la rue du Four-de-la-Couture et s’arrête à la rue transversale des Écus. Si plusieurs îlots sont rectangulaires, les îlots les plus à l’ouest ont une forme triangulaire ou trapézoïdale. Cela s’explique par le tracé de l’enceinte de Philippe Auguste, située à proximité, l’orientation de la rue de Bohême – qui détermine ces formes biseautées – répliquant celle de l’enceinte. Les rues nord-sud de ce secteur n’ont, là encore, soit aucun prolongement au sud de l’axe de la rue Saint-Honoré (cercles roses), soit un prolongement heurté, avec une forme de baïonnette (cercles violets). Ainsi, le réseau viaire orthonormé de ces deux secteurs se distingue nettement de celui qui mène aux Halles par le nord (patte d’oie des rues Montorgueil et Montmartre) et par le sud (tracé curviligne de la rue de la Ferronnerie).

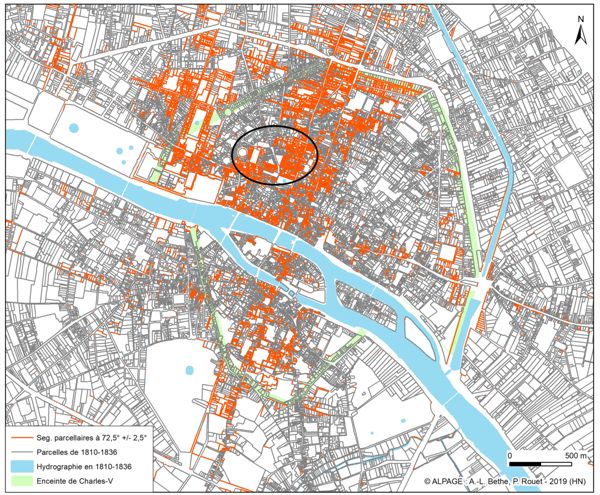

Deuxième élément de régularité, les orientations parcellaires que le SIG permet de calculer à partir de l’Est Lambert8 (EL) et qui sont ramenées dans le quadrant angulaire [0 ; 90] °, autrement dit modulo pi/2. L’analyse statistique a fait ressortir la valeur de 72,5 ° EL +/- 2,5 °, très présente de part et d’autre du marché médiéval (fig. 3). Elle est incluse dans l’orientation principale de Paris, comprise entre 60 et 74 ° EL, qui est héritée de l’Antiquité et de la configuration oro-hydrographique9. Dans le parcellaire de 1810-1836, on retrouve la diffusion de cette orientation dans le secteur autour du marché des Halles (fig. 4). Ainsi, la parcellisation autour des Halles se singularise par le fait qu’elle réactualise plus fortement qu’ailleurs l’orientation dominante de la rive droite.

(l’ovale noir localise le quartier des Halles) (© ALPAGE, A.-L. Berthe et P. Rouet, 2019).

Troisième critère de régularité possible, le degré de rectangularité des parcelles (fig. 5). La rectangularité est le degré d’écart entre le polygone d’une parcelle et son rectangle minimum englobant. Elle permet donc de mesurer si une parcelle est proche ou, au contraire, éloignée de la forme d’un rectangle, forme la plus courante car la plus simple à construire. Lorsqu’il y a une planification parcellaire rigoureuse, les parcelles concernées peuvent former des agrégats de parcelles très rectangulaires.

(© ALPAGE, D. Gherdevich et H. Noizet, 2019).

Les parcelles rectangulaires (en noir) sont certes parfois très présentes, notamment dans le secteur occidental, mais force est de constater qu’elles sont entremêlées avec de nombreuses parcelles non rectangulaires (en violet). Ce constat m’avait amenée à rejeter trop rapidement la notion de lotissement pour ce secteur10 : on avait alors analysé de manière très globale la rectangularité des parcelles sur l’ensemble du parcellaire de 1810-1836, et non pas à l’échelle du seul quartier des Halles, ce qui faisait que sa singularité ne ressortait pas. En travaillant sur le parcellaire de 1380 du seul quartier des Halles, on observe que, sans être aussi nombreux et amassés que sur l’île Saint-Louis ou le fossé d’enceinte de Charles V, les îlots à l’ouest du marché des Halles se caractérisent par une proportion singulièrement élevée des parcelles rectangulaires, qui forment des agrégats assez continus.

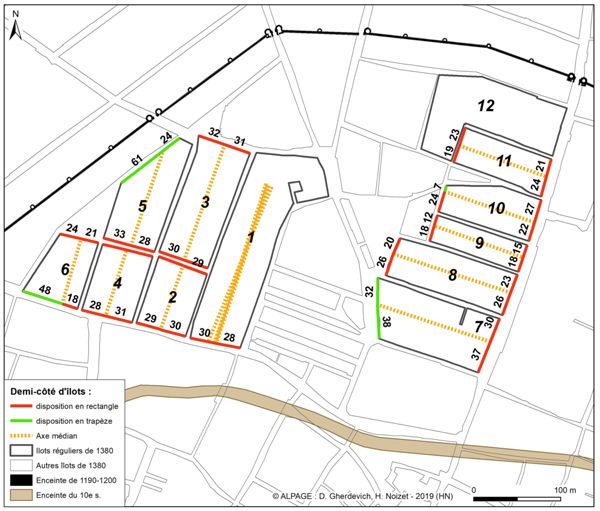

Quatrième critère de régularité morphologique, la découpe interne des îlots suivant une ligne approximativement médiane. Il est fréquent au Moyen Âge11 que des lotissements soient construits grâce à une ligne qui divise les îlots dans le sens de la longueur, cette ligne servant de ligne d’appui pour définir les fonds de parcelles. Dans ce mode de construction, les îlots sont subdivisés par cette ligne transversale de part et d’autre de laquelle les parcelles sont découpées en formant deux demi-bandes parcellaires. Si cette ligne d’appui a existé, bien souvent, il en reste des traces dans le parcellaire hérité.

Dans le cas du quartier des Halles, on repère en effet de telles limites parcellaires dans les îlots de part et d’autre du marché (fig. 6) : certaines de ces limites ne sont attestées que dans le parcellaire de 1380 (en rouge fin) tandis que d’autres existent encore en 1823 dans le parcellaire Vasserot (en rouge épais). Pour chaque îlot, on a restitué un axe transversal agrégeant ces limites de fonds de parcelles (en orange). Ils constituent des alignements remarquables qui traversent les îlots et ont pu servir de limite pour le découpage parcellaire.

(© ALPAGE, D. Gherdevich et H. Noizet, 2019).

Il faut toutefois noter le cas particulier de l’îlot situé immédiatement à l’ouest du marché, entre les rues de la Tonnellerie et des Prouvaires. Autant les autres îlots ne disposent que d’un seul axe interne qui a été construit facilement à partir d’un segment central, autant cet îlot dispose de plusieurs limites de fonds de parcelles entre lesquelles il n’est pas facile de choisir. En effet, plusieurs segments parcellaires sont proches sans être précisément dans le même alignement, de sorte que plusieurs axes médians peuvent être dégagés. Il y a bien, dans cet îlot, une rupture transversale qui découpe l’îlot dans sa longueur, mais elle ne peut pas être ramenée à un seul axe qui agrègerait l’ensemble des segments faisant rupture. La cartographie du fossé de 1136 (fig. 1) permet de comprendre pourquoi cette rupture est plus large qu’ailleurs : elle ne s’apparente pas à une unique ligne de visée comme cela peut être le cas pour l’arpentage des autres îlots, mais correspond tout simplement au fossé lui-même.

À vue d’œil, les lignes de fond de parcelle paraissent se situer approximativement sur la ligne médiane des petits côtés des îlots (fig. 7). Pour le vérifier, on mesure chaque petit côté d’îlot coupé en deux par l’axe transversal. Or, ces couples de mesure constituent des paires, avec des valeurs proches selon un degré d’approximation qui est raisonnable à l’ouest du marché. Dans les trois îlots rectangulaires (îlots 2, 3, 4), les lignes d’appui sont bien des lignes médianes.

(© ALPAGE, D. Gherdevich et H. Noizet, 2019).

Cinquième critère de régularité morphologique, la récurrence de certaines longueurs parcellaires. Le but est de rechercher les longueurs parcellaires dont la récurrence indiquerait un découpage planifié du sol. Les valeurs les plus fréquentes sont comprises entre 4 et 6 m, ce qui correspond à la largeur classique du petit parcellaire médiéval en front de rue12. Une autre fourchette, de 29-31 m, ressort également parmi des valeurs fréquentes. Or, la carte de la répartition géographique est intéressante car cette longueur de 29-31 m est très localisée dans les îlots 1, 2 et 3 à l’ouest du marché des Halles (fig. 8). Elles y forment des séries régulières et correspondent aux côtés longs de parcelles qui sont disposées dos-à-dos, de part et d’autre des axes médians précédemment reconstitués. Ici, l’imbrication et l’ajustement des critères morphologiques indiquent une division parcellaire systématique, imposée par une autorité supérieure ou suivant une règle partagée. En revanche, cela ne semble pas être le cas des autres îlots, à l’intérieur desquels cette longueur n’est présente que de manière épisodique et assez isolée.

(© ALPAGE, D. Gherdevich et H. Noizet, 2019).

Au total, en superposant les différents critères de régularité morphologique au niveau du parcellaire, on observe que certains secteurs concentrent plus que d’autres ces indicateurs (fig. 9). Ces critères parcellaires sont : une orientation à 72,5 ° EL +/- 2,5 °, une forte rectangularité, des longueurs récurrentes de 29-31 m, et les lignes de fonds de parcelles qui sont des axes médians découpant les îlots transversalement ; s’y ajoute le quadrillage orthogonal des voies. Sur les douze îlots caractérisés par une forte régularité morphologique, ceux situés à l’ouest du marché semblent plus réguliers que ceux de l’est. Cette différence avec la partie orientale incite donc à distinguer la typologie13 du lotissement de part et d’autre du marché : un lotissement viaire avec des contraintes parcellaires fortes à l’ouest, un lotissement viaire avec des contraintes parcellaires faibles à l’est.

(© ALPAGE, D. Gherdevich et H. Noizet, 2019).

Dans tous les cas, les régularités morphologiques mises en exergue de part et d’autre du marché sont trop marquées pour résulter du hasard. Elles résultent probablement d’une division planifiée du sol, autrement dit d’un lotissement de terres réalisé par une autorité seigneuriale disposant des droits éminents sur le sol. On peut aussi imaginer l’action de tenanciers-lotisseurs qui agissent avec l’autorisation de leur seigneur : celui-ci, tout en étant impliqué dans l’affaire, se comporterait alors plutôt comme un rentier sans être l’élément moteur de la division du sol14. L’absence de prolongement direct des réseaux viaires au sud de la rue Saint-Honoré et à l’est de la rue Saint-Denis suggère qu’ils sont plus récents que ces grands axes qui datent de l’époque romaine ou du haut Moyen Âge.

Par ailleurs, cet espace se situe à l’extérieur de l’enceinte du Xe siècle, mais à l’intérieur de celle de Philippe-Auguste, construite entre 1190 et 1200 en rive droite (fig. 3). Ce lotissement est sans doute de peu postérieur à cette dernière enceinte qui sécurisait et valorisait l’espace enclos.

Une mention textuelle confirme cette datation. En 1220-1222, le roi fait faire une enquête par son représentant local, le prévôt de Paris, pour recenser les droits dont il dispose dans différents espaces parisiens que l’évêque revendique comme étant les siens15. Cette enquête visait à préparer la négociation avec l’évêque, qui aboutit à l’accord de la forma pacis établi en 1222. Certains espaces sont fréquemment mentionnés dans cette charte de 1222 : le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois ainsi que le marché des Halles. L’enquête préparatoire de 1220-1222 – document strictement interne à l’administration royale – énumère une suite de témoignages attestant que les représentants du roi étaient plusieurs fois intervenus dans ces espaces dominés par l’évêque pour y arrêter des malfaiteurs. Le “bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois”, uniquement identifié par cette église dans la forma pacis de 1222, est désigné comme “le bourg de l’évêque” dans cette enquête préliminaire. Une autre différence entre les deux documents écrits concerne la qualification du bourg. Dans la forma pacis, un seul burgus sancti Germani est cité, avec cependant une qualification de vetus burgus sancti Germani, sans plus de précisions (“vieux bourg”). Au contraire, dans l’enquête préparatoire, deux bourgs de l’évêque sont explicitement cités et désignés de manière opposée l’un par rapport à l’autre : l’un est qualifié de “vieux” (in veteri burgo episcopi), l’autre, de “neuf” (in novo burgo episcopi).

Compte tenu de la date de l’enquête (1220-1222), de la qualification des bourgs (neuf/vieux), des lieux et acteurs concernés par l’ensemble de l’enquête, on peut préciser la localisation des deux bourgs : le vieux bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois est sans doute celui délimité par la première enceinte de la rive droite, qui date au plus tard du Xe siècle (fig. 9) ; cette enceinte perd définitivement sa fonction défensive en 1190 quand Philippe Auguste fait ériger sa nouvelle enceinte, achevée en 1200 pour la rive droite. La mention du “bourg neuf” de l’évêque suggère une datation du début du XIIIe siècle, et un espace récemment mis en valeur, donc sans doute situé au-delà de l’enceinte du Xe siècle, que l’on se propose d’identifier avec les deux lotissements dégagés par l’analyse morphologique de part et d’autre du marché des Halles. Ils sont le fait de l’évêque, et non pas du roi Philippe Auguste16. Il est difficile de savoir si cette qualification de bourg neuf ne désigne que la partie à l’ouest du marché, la plus régulière, ou si elle inclut également la partie orientale. Dans tous les cas, il est probable que, a minima, le lotissement occidental ait été réalisé entre 1190 et 1222.

In fine, la multiplication des cartes à partir d’une unique donnée parcellaire permet de poser l’hypothèse d’un lotissement ancien pour lequel on ne dispose pas de documentation directe. La collection de cartes constituée au fil de l’analyse spatiale sert de socle à la démonstration historienne qui établit la synchronie d’une parcellisation. Mais un découpage parcellaire très régulier peut aussi se construire progressivement dans la durée. Rendre compte de sa diffusion spatiale et temporelle nécessite tout autant de constituer un ensemble cartographique conséquent.

Le lotissement lyonnais de la rive gauche du Rhône

depuis la fin du XVIIIe siècle

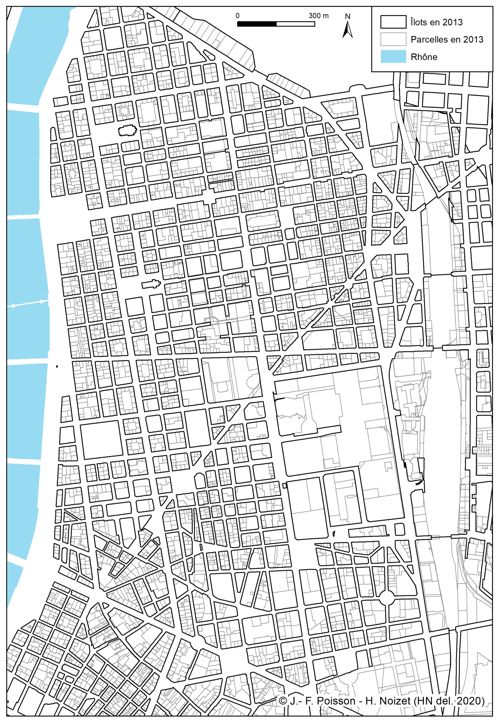

La régularité d’un damier parcellaire ne peut résulter du hasard et elle implique toujours au départ un projet concerté. Le problème est qu’il y a parfois abus d’assignation spatio-temporelle. Le relevé de tous les linéaments réguliers constituant un damier orthogonal sur une documentation planimétrique est souvent rapporté tel quel à la planification initiale, alors qu’en réalité une partie d’entre eux lui sont postérieurs17. La régularité, y compris l’orthogonalité, peut en effet être le produit de la longue durée. À partir d’une première planification, elle peut être construite progressivement par différents projets au cours du temps, sans qu’il y ait de filiations assumées ou de liens explicites entre eux, si ce n’est par la préexistence de l’espace déjà-là et son caractère morphogène. Cette nécessité de distinguer le processus du résultat se vérifie sur la rive gauche du Rhône à Lyon, morphologiquement caractérisée par un damier parcellaire très cohérent. L’étude du processus montre que cette régularité provient d’un lotissement initial, celui de l’architecte Morand, mais que celle-ci s’est diffusée durant deux siècles, s’étendant ainsi sur trois kilomètres, ce qui en fait la plus grande grille urbaine d’un seul tenant existant en France actuellement (fig. 10).

(© J.-F. Poisson et H. Noizet, 2020).

Les acteurs et le contexte de cette planification qui urbanise un terrain rural sont bien connus18. Le projet de Morand est conçu dès 1764. Contre l’avis des Hospices civils, qui étaient les principaux propriétaires fonciers de la rive gauche du Rhône, Morand projette d’urbaniser ce secteur en créant un lotissement qui lui permettra de valoriser le terrain qu’il y possède en le vendant par lots. Il fait construire également un pont à péage, ouvert en 1775, reliant les noyaux de la rive droite à l’espace qu’il veut lotir. Puis l’architecte et les Hospices tombent d’accord pour échanger des terrains, permettant au lotissement d’être conçu et dessiné par l’ingénieur Decrénice en 1781 (fig. 11).

Cyr Decrénice, échelle 1:3 800e, 1781 (© Archives municipales de Lyon, 2S0048-01).

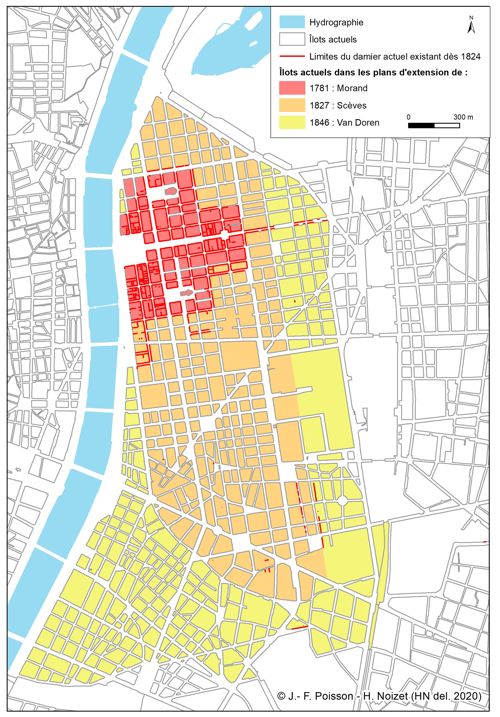

Ce plan opte pour le principe du damier, qui est la formule la plus simple et la plus rentable pour exploiter un terrain rural. Il s’est ensuite étendu progressivement vers le sud au fur et à mesure de l’évolution de la règlementation : de nouveaux plans, tels le plan du voyer Scève en 1827, et celui de Van Doren et Terra en 1846, autorisent la viabilisation et la construction dans des secteurs initialement ruraux de plus en plus étendus (fig. 12). À partir de là, le damier se diffuse de manière auto-structurée, c’est-à-dire discrète et routinière, à chaque transaction foncière et à chaque construction, au sein des îlots, aussi modestes ces opérations soient-elles.

(© J.-F. Poisson et H. Noizet, 2020).

Une fois identifiée cette planification, nous pouvons, grâce à une documentation planimétrique abondante, observer l’évolution des structures morphologiques mises en place par Morand tout au long des XIXe et XXe siècles. Une vectorisation du parcellaire lyonnais a été réalisée à trois dates différentes19 – 1824, 1861, 1920-1947 – qui s’ajoutent à la couche de 2013. Ceci permet de comparer quatre états chronologiques espacés d’environ un demi-siècle et de mesurer la progression du damier.

Le SIG permet de repérer que l’orientation principale des linéaments parcellaires orthogonaux compris dans la planification initiale de Morand est de 9,25 ° par rapport à l’est cartographique. Avec une petite marge d’erreur de plus ou moins 1,75 °, l’intervalle de [7,5 ; 11] ° est considéré comme morphologiquement conditionné par la planification initiale. Sur l’ensemble du secteur étudié, on extrait la part du réseau parcellaire compris dans cette orientation. On fait tout d’abord cette extraction par rapport au réseau parcellaire de chaque plan daté pour voir l’extension du damier (fig. 13) : on obtient ainsi le pourcentage des limites parcellaires orientées par rapport à l’ensemble des limites parcellaires de chaque état chronologique.

(© J.-F. Poisson et H. Noizet, 2020).

De 1824 à 1861, on observe une forte augmentation du parcellaire orienté à [7,5 ; 11] ° dont la proportion passe de 14 à 48 % du parcellaire total de chaque état. Cette proportion augmente encore dans le demi-siècle suivant jusqu’à atteindre la proportion de 52 % en 1920-1947. Puis, elle décline légèrement dans la seconde moitié du XXe siècle, descendant à 45 % en 2013.

Cette évolution chronologique s’explique par l’évolution de la typologie du bâti et de la gestion foncière. En 1824, seuls 14 % du parcellaire de la rive gauche sont influencés par la planification Morand, car peu de temps s’est écoulé depuis le début de l’opération, seulement 43 ans. Le parcellaire est alors composé pour moitié de terrains vendus sur lesquels ont été construits des immeubles pérennes et pour moitié de terrains loués, encore largement ruraux (non construits). Le parcellaire orienté du damier ne se trouve quasiment que dans la délimitation initiale de 1781, car, au-delà, on ne délivre pas d’autorisation de construction, même si les propriétaires le réclament à cor et à cri. Le damier ne s’étend donc que dans la série d’îlots au bord du Rhône au sud-ouest.

En 1861, la proportion du parcellaire orienté en fonction de la planification initiale augmente très fortement, jusqu’à constituer 48 % du parcellaire total. Le boom de l’urbanisation par rapport à la période précédente s’explique par les deux plans d’extensions de 1827 (Scèves) et 1846 (Van Doren et Terra) qui permettent enfin la construction des terrains. Le damier s’est étendu au sud, pour rejoindre le faubourg préexistant de la Guillotière, tandis qu’au sud-est seules les limites de voies prolongent l’orientation du damier initial, sans découpage parcellaire interne aux îlots. On y trouve une majorité de constructions sur terrains loués, au parcellaire variant selon les projets des locataires, et qui ne s’inscrit pas nécessairement dans l’orientation du damier, si ce n’est en bordure d’îlots, avec une typologie architecturale mixte correspondant à de l’habitation de faubourg, avec des matériaux variés (pisé de terre, bois, moëllons…), de hauteur variable (mais en général R+1 ou R+2), auto-construite et associée à des bâtiments artisanaux et de stockage (tanneries, verreries…).

Le moment suivant, 1920-1947, connaît l’extension maximale de la longueur parcellaire orientée suivant le damier initial (52 %). Cette augmentation est liée à une évolution de la typologie architecturale elle-même liée à l’évolution de la gestion foncière : de nombreux terrains ont été vendus, notamment par îlots entiers, et accueillent des immeubles de rapport bourgeois, en pierre de taille, R+5, dont le gabarit architectural est assez standardisé, le tout s’inscrivant logiquement dans le damier orthogonal. Il reste, au sud-est, une importante réserve foncière constituée par la caserne de la Part-Dieu.

Enfin, en 2013, on observe au contraire un léger recul de la longueur parcellaire orientée qui s’explique par la dédensification correspondant à l’idéologie du Mouvement moderne. Après 1945, de nombreux îlots sont vendus et rasés pour y reconstruire des grands immeubles conformes au modèle architectural des tours et des barres, impliquant ainsi une disparition importante du découpage parcellaire antérieur et interne aux îlots. La diminution de la longueur orientée est toutefois peu marquée : on passe de 52 % à 45 %. Ce faible écart s’explique par le caractère morphogène du damier qui a fortement contraint la construction moderne. Ces immeubles se sont moulés dans l’orientation générale du damier en reprenant la logique morphologique des îlots précédents : un îlot ancien est devenu un immeuble moderne, sans que plusieurs îlots aient été regroupés pour former de grands ensembles. Pour autant la typologie architecturale de la modernité est bien là : béton, toit-terrasse, grande baie vitrée et léger retrait d’alignement sur voie.

On peut compléter l’analyse en partant cette fois-ci, non pas des plans à chaque date, mais uniquement du résultat, c’est-à-dire du plan de 2013. Une fois extraites les limites parcellaires de 2013 incluses dans l’orientation du lotissement initial, on peut cartographier celles qui existaient en 1824, en 1861 et en 1920-1947 (fig. 14).

(© J.-F. Poisson et H. Noizet, 2020).

Il apparaît que les limites parcellaires présentes dès 1824 ne représentent que 13 % des longueurs du damier actuel. Ainsi, l’ensemble du damier ne peut pas être entièrement rapporté à la date de 1824, même si la planification initiale est bien identifiée au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Autrement dit, 87 % du damier existant actuellement est postérieur au début du XIXe siècle et s’est construit progressivement durant deux siècles.

Une autre analyse permet de poser la question de la continuité de la diffusion temporelle : les segments qui sont mis en place avant 2013 sont-ils restés de manière continue jusqu’à 2013 ou bien ont-ils pu disparaître/réapparaître ?

Si on prend en compte l’ensemble des limites du damier actuel antérieures à 2013, on peut calculer la part respective des limites transmises de façon continue et discontinue. Parmi les premières, on intègre les limites permanentes à partir de leur première date d’attestation (1824, 1861 ou 1920-1947), sans hiatus chronologique dans la transmission. Au contraire, les secondes sont des limites que l’on peut qualifier d’intermittentes, ayant été attestées au moins à un moment avant 2013, mais avec une interruption temporelle. La transmission continue dans le temps l’emporte très largement, avec 79 % de la totalité des limites du damier actuel, et 96 % des limites de ce damier antérieures à 2013 (en gamme de vert sur la fig. 15). Toutefois, pour être minoritaires, les transmissions parcellaires discontinues n’en représentent pas moins une longueur cumulée de 1,3 km.

(© J.-F. Poisson – H. Noizet (HN del. 2020)).

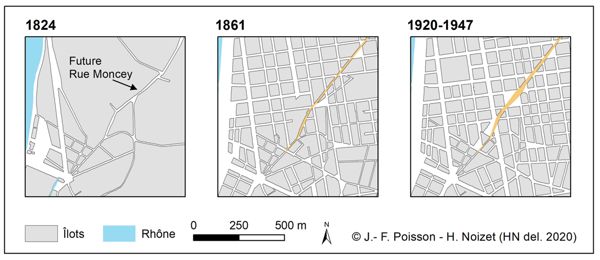

Que l’extension du damier soit temporellement continue ou discontinue, elle peut se faire en accord ou au contraire en discordance avec les tracés préexistants. Dans le premier cas, en se développant à partir des chemins et parcellaires ruraux, l’urbanisation reprend ces tracés. La rive gauche comporte ainsi un tracé viaire en diagonale, la rue de Moncey, qui n’est qu’une régularisation d’un chemin rural antérieur, présent bien avant l’urbanisation du secteur (fig. 16). Cette rue existe toujours aujourd’hui, ce qui montre qu’un damier, tout en étant caractérisé par sa propre logique, peut réactualiser des tracés antérieurs de manière durable.

(© J.-F. Poisson et H. Noizet, 2020).

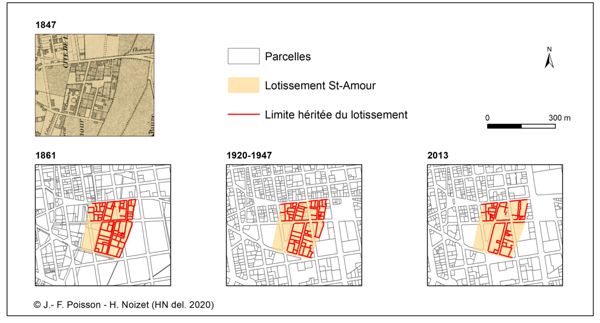

Dans le second cas – l’urbanisation en discordance avec les tracés préexistants –, l’extension d’une forme planifiée s’oppose à des tracés antérieurs, parfois jusqu’à les faire disparaître. C’est le cas de la rive gauche de Lyon où des petits lotissements ont été supprimés par l’extension du damier, tel le lotissement de Saint-Amour mis en place dans les années 1840, soit bien après le lotissement Morand, et qui se distingue alors nettement de son environnement immédiat resté rural en 1847 (fig. 18). Mais très vite, la progression de la grille provenant du lotissement Morand atteint ce secteur plus au sud. Dès 1861, des percées et des retraits d’alignement font progressivement disparaître l’unité parcellaire du lotissement Saint-Amour au profit du damier (fig. 17). Ce lotissement est en effet une planification de peu antérieure aux percées qui la remettent en cause : seule une petite vingtaine d’années sépare le lotissement Saint-Amour des percées de 1861, ce qui implique la destruction de bâtiments pourtant récemment construits. Ceci signifie, que dans le présent de l’action, rien n’est inéluctable et évident. Ce qui nous paraît a posteriori logique – la diffusion du damier – n’était pas nécessairement perçu et compris par les acteurs du temps. Il ne reste plus aujourd’hui que quelques limites reliques témoignant du lotissement Saint-Amour (fig. 18).

(© J.-F. Poisson et H. Noizet, 2020).

(© J.-F. Poisson et H. Noizet, 2020).

Les SIG objectivent la dimension spatiale de dynamiques sociales que l’on découvre par la seule médiation des cartes produites en série. Ainsi en est-il de la parcellisation et de la polytemporalité de l’espace urbain, difficiles à observer sans cela.

À Paris, le lotissement médiéval des Halles a montré que la caractérisation synchronique du parcellaire, à partir d’une seule couche datée, mettait en œuvre une pluralité d’indicateurs morphologiques. Leur présentation, un par un, puis leur combinaison induisent la production, non pas d’une seule carte, mais d’une dizaine de cartes qui décrivent les multiples dimensions de l’agencement parcellaire.

À Lyon, le damier de la rive gauche du Rhône pose la question de l’évolution spatio-temporelle dans une perspective diachronique qui rend tangible la polytemporalité des objets urbains. Ainsi, l’ensemble de la rive gauche ne résulte pas d’un seul lotissement mais la planification initiale a été réactualisée par de multiples projets pendant plus de deux siècles, produisant à la longue un damier parcellaire formellement très puissant qui a rendu caduques d’autres formes d’organisation de ce secteur.

Ces exemples montrent comment le parcellaire peut devenir un véritable objet d’histoire : il faut pour cela multiplier les cartes, en diffractant l’analyse spatiale et en faisant de la carte l’argument essentiel de la démonstration.

On observe ainsi un changement de la place de la carte dans le raisonnement historien. Dans les études d’histoire urbaine, il y a souvent une seule carte, produite a posteriori du raisonnement. L’historien se construit une représentation spatiale du secteur étudié à partir de la manipulation de la documentation écrite qui, à force d’être brassée, lui donne l’intuition que telle ou telle répartition spatiale est signifiante. Ce n’est que dans un dernier temps qu’il synthétise sa démonstration par une carte illustrant, in fine, l’argumentation scientifique construite avant toute production cartographique.

À l’inverse, quand on utilise un SIG, on commence par multiplier les cartes, certes sur la base d’hypothèses pré-construites, mais sans escompter du résultat. C’est la répartition des objets sur les cartes qui détermine ensuite le discours historien, plaçant ainsi les cartes au centre de l’analyse scientifique et non plus à sa périphérie.

Il y a toutefois une condition à ce processus cognitif carto-centré : l’appropriation de la technique du SIG par l’historien, dont le coût d’entrée n’est pas nul. Grâce à la possibilité de créer facilement des cartes à partir des données géolocalisées, les historiens formés au SIG peuvent tester véritablement des hypothèses qui leur apparaîtront signifiantes ou non au vu seulement des cartes : il faut donc que l’historien et le cartographe ne soient pas deux personnes différentes, la technique de mise en œuvre et l’interprétation de la répartition des données étant entremêlées. L’économie de la publication historienne en est aussi transformée : elle doit intégrer une dizaine de cartes par dossier au lieu d’une ou deux pour un article, plusieurs centaines pour un ouvrage20, auquel s’ajoute le coût éditorial de la couleur, qui n’est pas un simple gadget.

D’une certaine manière, les SIG permettent donc de produire un nouveau type d’atlas. À chaque fois, on fabrique un ensemble de cartes qui sont, non pas des repères externes à l’analyse historienne, mais à la base de celle-ci. Ces lots de cartes forment des collections thématiques à lire de manière continue, et non pas disjointe comme c’est possible dans la démarche classique de la publication d’un atlas. L’enchaînement des cartes traduit la progression de la démonstration et on ne peut pas lire ces cartes dans n’importe quel ordre. Au total, le SIG induit un usage, non pas illustratif ou situationniste, mais bien proprement analytique de cartes constituant des séquences. Se situer sur la même étendue de portion terrestre n’est plus le seul principe fondateur de la création d’une série cartographique : au-delà du fait que les choses se passent au même endroit, l’objet “atlas” acquiert, grâce au SIG, un sens nouveau que l’on peut qualifier d’heuristique dans la mesure où il conditionne l’émergence de nouvelles hypothèses.

Bibliographie

- Abbé, J.-L., éd. (2016) : “Villes et villages en construction. Les dynamiques des agglomérations au Moyen Âge (XIIe-XVe s.)”, Archéologie du Midi médiéval, 34.

- Baldwin, J., éd. (1992) : Les registres de Philippe Auguste, Paris.

- Bloch, M. (1929) : “Les plans parcellaires”, Annales d’histoire économique et sociale, 1, 60-70.

- Boudon, F., Chastel, A., Couzy, H. et Hamon, F. (1977) : Système de l’architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris, Paris.

- Clémençon, A.-S. (2015) : La ville ordinaire. Généalogie d’une rive, Lyon 1781-1914, Marseille-Lyon.

- Chouquer, G. (2008) : “Les transformations récentes de la centuriation. Une autre lecture de l’arpentage romain”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 4, 847-874.

- Chouquer, G. et González Villaescusa, R. (2015) : “Le lotissement médiéval de la ‘vieille ville’ de Nice”, Histoire urbaine, 42, 57-79.

- Jean-Courret, É. (2016) : “Une gestion raisonnée et concertée de la croissance urbaine au Moyen Âge central : l’exemple du lotissement de Sainte-Croix à Bordeaux”, in : Abbé, éd. 2016, 163-182.

- Lombard-Jourdan, A. (1985) : Aux origines de Paris : la genèse de la rive droite jusqu’en 1223, Paris.

- Lombard-Jourdan, A. (2009) : Les Halles de Paris et leur quartier (1137-1969), Paris.

- Noizet, H., Bove, B. et Costa, L., dir. (2013) : Paris de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et moderne, Paris.

- Noizet, H. et Clémençon, A.-S. (2020) : Faire ville. Entre planifié et impensé, la fabrique ordinaire des formes urbaines, Saint-Denis.

- Pinol, J.-L. (2009) : “Les atouts des systèmes d’information géographique pour ‘faire de l’histoire’ (urbaine)”, Histoire urbaine, 26, 139-158.

- Pinol, J.-L. et Garden, M. (2009) : Atlas des Parisiens de la Révolution à nos jours, Paris.

- Robert, S., Noizet, H., Grosso, É. et Chareille, P. (2013) : “Analyses morphologiques du parcellaire ancien de Paris”, in : Noizet et al., dir. 2013, 197-220.

- Rodger, R. et Rau, S., éd. (2020) : Special issue. Thinking spatially: new horizons for urban history, Urban History 47-3.

- Varet Vitu, A., Marraud, M. et Mermet, É. (2020) : “Spatialités sociales à Paris à la veille de la Révolution. Les apports d’un système d’information géographique”, Histoire urbaine, 58, 157-186.

- Verdier, N. (2015) : La carte avant les cartographes. L’avènement du régime cartographique en France, Paris.

Notes

- Verdier 2015.

- Pinol 2009 ; Pinol & Garden 2009 ; Noizet et al., dir. 2013 ; Rodger & Rau 2020 ; Varet Vitu et al. 2020.

- Bloch 1929.

- Boudon et al. 1977, 14 et 17-18 ; Lombard-Jourdan 1985, 102-103.

- Robert et al. 2013, 215.

- Voir : https://alpage.huma-num.fr/ [consulté le 10/12/2021].

- La cartographie ici proposée de ce fossé, cité dans un acte de Louis VI, met à jour celle de Lombard-Jourdan 2009, 178.

- Robert et al. 2013, 198-199.

- Robert et al. 2013, 198-199.

- Ibid., p. 215.

- Chouquer & González Villaescusa 2015.

- Noizet & Clémençon 2020.

- Ibid., p. 157.

- Pour un exemple de ce type de répartition des initiatives planificatrices, voir Jean-Courret 2016.

- Baldwin 1992, n° 100, 161-163.

- Boudon et al. 1977, 54.

- Chouquer 2008.

- Clémençon 2015.

- Plan parcellaire napoléonien, commune de Lyon, sections A à I, échelles du 1:1 250e ou 1:2 500e selon les feuilles, 1824 ; Plan topographique de la Ville de Lyon et de ses environs (feuille 5), échelle 1:5 000e, dressé sous la direction de Monsieur Bonnet, Ingénieur en chef de la ville de Lyon, par Dignoscyo fils, levé en 1861, édité en 1863 ; Plan général de la ville de Lyon au 1/2 000e, secteurs 7, 8,11, 12, 15, 16, 20, 21, dressé pour la ville de Lyon par des géomètres privés, minute couleur, état de 1920 révisé en 1945-1948 pour les secteurs 12 et 15. Les plans cadastraux avaient été géoréférencés en Lambert 93 par Mélanie Foucault du Service archéologique de la Ville de Lyon, que nous remercions de cette gracieuse mise à disposition. La vectorisation a été réalisée par Jean-François Poisson lors d’un contrat financé par l’IUF d’H. Noizet.

- Noizet & Clémençon 2020.