La géographie culturelle, il en a été question à la fin du chapitre précédent, a connu des transformations importantes au cours des années 1980 et 1990. Au sein de la géographie culturelle d’expression française, ces transformations ont été plutôt progressives et se sont déployées à la faveur d’introduction de nouvelles approches et de nouveaux objets (Claval, 1992 ; Claval et Entrikin, 2004). Dans la géographie d’expression anglaise, ces changements ont été plus antagoniques sur fond de luttes intergénérationnelles. C’est pourquoi il convient davantage dans ce cas de parler en termes de rupture. Dans un bilan à chaud de ces développements disciplinaires, James Duncan a cherché à provoquer la fin de la « guerre civile » en redéfinissant le champ de la géographie culturelle comme une hétérotopie à l’intérieur de laquelle plusieurs approches pouvaient coexister pacifiquement (Duncan, 1994). Si les débats ont pu être si acrimonieux, c’est que la culture elle-même devenait un terrain de combat comme tel, les enjeux culturels étant désormais pensés en termes politiques comme autant de manifestations de rapports de pouvoir inégaux entre groupes sociaux de toute sorte (Jackson, 1989). C’est ce que l’on désigne en anglais comme « the politics of culture » ou encore « the politics of difference », la différence culturelle pouvant ici se décliner sur des plans aussi divers que la classe, le genre, l’ethnicité, l’identité nationale ou encore la sexualité (Staszak, 2001).

Ce tournant politique dans l’étude géographique des phénomènes culturels n’a pas été sans effets sur la façon d’envisager les textes littéraires. Nous verrons d’abord comment, grâce à la médiation des cultural studies, les géographes ont repensé les dimensions idéologiques de la littérature. Envisagée comme un discours sur la société et le monde, la littérature peut servir à la promotion et à la défense des intérêts et des valeurs de groupes dominants ou leur opposer une forme de résistance en proposant des formes alternatives de rapport à l’autre et à l’espace. Nous examinerons ensuite comment, grâce à la médiation des études postcoloniales cette fois, les géographes se sont ouverts non seulement à de nouveaux corpus littéraires, mais ont aussi cherché à illustrer les « services rendus » par la littérature au déploiement d’une vision coloniale du monde. Alternativement, ils ont montré comment des œuvres littéraires produites dans les anciennes colonies, par exemple, proposent des représentations alternatives, moins binaires et plus hybrides, du monde contemporain. Nous verrons enfin comment la représentation littéraire des enjeux identitaires dans leurs rapports dynamiques à l’espace peut être abordée de façon cohérente par l’entremise du concept de citoyenneté urbaine. Dans les trois cas, la littérature, comme sa critique d’ailleurs, est appréhendée comme une forme d’intervention au sein des enjeux politiques de la représentation culturelle, enjeux au cœur desquels la géographie, à l’échelle de la ville comme du territoire national, est intiment liée.

La nouvelle géographie culturelle et la médiation des « cultural studies »

« But there is another view [of culture] rooted in Gramsci, that says that, although man is drugged by ideology, he is not yet entirely stupid » (Thrift, 1983, p. 14)1.

Depuis le début des années 1980, la relation entre la géographie humaine et les cultural studies britanniques ont largement contribué à l’émergence de ladite « New cultural geography » et, dans la foulée, au tournant culturel en géographie humaine (Bell, 2009). Or les cultural studies ont surtout marqué la géographie d’expression anglaise, la France s’étant longtemps montrée « récalcitrante » à leurs approches (Mattelart et Neveu, 2003, p. 76)2. Cela a eu pour résultat de donner à l’étude géographique des phénomènes culturels une dimension nettement plus politique en attirant l’attention sur les faits que les rapports de pouvoir entre les groupes ne sont pas que les conséquences d’inégalités socio-économiques mais qu’ils se déploient aussi sur le terrain de la culture (Staszak et al. 2001; et Claval, 2008). Les conceptualisations de la culture proposées par les membres du Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham ont été décisives. Selon Peter Jackson, ces derniers rejettent

« a unitary view of culture as the artistic and intellectual product of an elite, asserting the value of popular culture both in its own terms and as an implicit challenge to dominant values. Culture emerges as a terrain in which economic and political contradictions are contested and resolved » (Jackson, 1989, p. 1)3.

Du point de vue de l’étude géographique de la littérature, Nigel Thrift (1983) serait parmi les tous premiers à s’inspirer des cultural studies pour en renouveler l’approche. Insatisfait d’une conception humaniste ou idéaliste de la culture comme forme de « force morale » autonome mais aussi de ce qu’il désigne comme « l’économisme stérile » d’un certain marxisme, Thrift voit dans les cultural studies une issue possible aux débats entre humanistes et radicaux. Leur conception de la culture populaire s’inscrit aussi en faux par rapport aux idées du marxisme orthodoxe qui la conçoit le plus souvent en fonction de la « dichotomie infrastructure-superstructure » et donc comme bien peu de chose de plus qu’une simple « notion idéologique n’attendant qu’à être démystifiée par la science marxiste » (Thrift, 1983, p. 13). Le « matérialisme culturel » mis de l’avant par Raymond Williams envisage au contraire la culture populaire de façon positive comme un processus créatif sur le plan des rapports sociaux et des enjeux de pouvoir qui les caractérisent. C’est ici qu’entre en jeu le concept d’hégémonie de Gramsci, cette capacité d’un groupe dominant d’assurer son ascendant sur d’autres groupes par l’entremise non de la force mais bien en les persuadant d’accepter leur statut subordonné. Le concept permet, justement, de reconnaître à tout un ensemble de pratiques culturelles, la production littéraire incluse, un rôle crucial dans les processus de domination ou de subordination. Or, l’hégémonie n’est jamais totale ou achevée, elle ne fait jamais l’objet d’un consentement complet. À divers degrés et sur des terrains forts différents aussi, elle fait l’objet de multiples formes de résistance ou d’opposition.

Ainsi la littérature peut-elle servir à défendre les intérêts de groupes dominants en présentant leur vision du monde comme un simple « état de fait » faisant partie de la nature des choses (processus de naturalisation, de normalisation et de légitimation). L’exemple qui suit en fournit une illustration. La littérature populaire américaine aux lendemains de la guerre civile aurait en effet contribué au maintien de la domination des Blancs par des moyens idéologiques. Nous verrons ensuite, avec l’exemple du célèbre roman de Jack Kérouac, Sur la route, que la littérature peut aussi remettre en question les valeurs culturelles dominantes. Ces deux études mettent aussi en lumière le fait que les perspectives ouvertes par les cultural studies britanniques ont nourri les réflexions de géographes s’inscrivant plutôt dans la mouvance critique de la géographie radicale marxisante dans le premier cas (Silk et Silk, 1985) et dans celle de la géographie humaniste dans l’autre (Cresswell, 1993). Il n’est donc pas surprenant que dans un cas on cherche à souligner la complicité de la littérature populaire dans le processus de domination raciale et que dans l’autre on insiste davantage sur la capacité d’un écrivain de résister aux valeurs dominantes par sa pratique de la mobilité et de l’écriture. Au demeurant, l’étude de C. P. Silk et J. Silk se penche sur une production littéraire collective, avec son réseau d’éditeurs et de distribution, et l’analyse d’un roman particulier sert surtout à en illustrer plus concrètement la complicité suprémaciste. Celle de Tim Cresswell s’intéresse plutôt à une œuvre individuelle consacrée du canon de la littérature américaine.

Littérature populaire, racisme et nationalisme après la guerre civile américaine

Dans une des rares études de cas se réclamant directement de l’esthétique marxiste, Silk et Silk (1985) se penchent sur rôle de la « production » littéraire aux lendemains de la guerre civile américaine. Ils voient la littérature comme un des éléments participant à l’élaboration d’idéologies qui sont toujours à comprendre en relation avec les intérêts matériels de ceux qui en font la promotion. Ils y examinent comment un ensemble d’écrivains, d’éditeurs et de diffuseurs ont contribué à forger une certaine idéologie nationale (faisant la promotion de l’union du Nord et du Sud) en façonnant une image mythique du Sud des États-Unis, avec ces éléments de races et de classes, qui n’a jamais vraiment correspondu à la réalité (ce qu’ils désignent du terme de « région non-réifiée »). Que cette représentation du Sud soit le produit d’une construction mythique ne lui enlève rien de son pouvoir idéologique. Silk et Silk conceptualisent ce pouvoir à l’aide de la notion d’hégémonie telle que formulée par Gramsci.

Au Nord, on ne voulait « ni de l’esclavage, ni des Noirs ». Les éditeurs du Nord étaient friands de romans régionaux « exotiques » représentant le Sud et la vie dans les plantations de coton avec ses riches aristocrates, ses « Southern belles » et ses dociles « serviteurs » noirs. Ces derniers sont inoffensifs et heureux tant et aussi longtemps qu’ils sont maintenus à « leur place » sous la ferme supervision des sudistes blancs, supervision sans laquelle ils peuvent devenir féroces et dangereux, surtout pour les « Southern belles » dont on doit à tout prix préserver la vertu car elles sont, en bout de ligne, les porte-garantes de la suprématie raciale blanche. Le Sud apparaît dès lors comme l’espace presque « naturel » des Noirs, ce qui conforte le lectorat du Nord en lui permettant de croire que les « problèmes raciaux » qu’éprouve le Sud y demeureront. Cela ouvrait, chemin faisant, un marché lucratif pour les écrivains du Sud, dans la mesure où ils acceptaient de fournir une représentation de leur région avec ces éléments qui lui confèrent sa « couleur locale » particulière.

Après avoir reconstitué le contexte et le « champ littéraire » de l’époque, Silk et Silk se penchent sur un roman en particulier : The Choir Invisible, de James Lane Allen (1849‑1925). Publié en 1897, mais campé dans le décor pittoresque du Kentucky en 1795, à une époque où l’aristocratie esclavagiste régnait sans partage sur les états du Sud, ce roman à l’eau de rose fait l’apologie de la suprématie blanche anglo-saxonne mais de façon moins criante que celle que l’on retrouve dans certains romans de l’époque. Elle n’en est pas moins tenue pour une réalité quotidienne de la vie. Les Noirs n’y prennent jamais la parole directement (ne serait-ce que pour illustrer leur infériorité intrinsèque) comme dans les romans de Thomas Dixon (1864-1946). Ils brillent plutôt par leur absence relative. Ils ne possèdent pas d’histoire, sont dociles et indolents mais généralement heureux. Ils constituent pour ainsi dire un élément du décor, forme d’arrière-plan non problématique, qui ajoute au pittoresque du Sud.

Le récit de la relation amoureuse, jamais consommée, entre Mme Falconer, une femme mariée, blanche et de revenu modeste (ne pouvant posséder que « quelques esclaves ») et John Gray un homme plus jeune, sert de trame pour exploiter le thème de l’amour galant et de l’idéal masculin de l’époque. Dans le contexte du Sud esclavagiste, la thématique de l’amour galant possède une charge idéologique importante reposant sur l’idéalisation de la femme blanche comme rempart de la suprématie raciale des Blancs. Cela permet, entre autres choses, de représenter le lynchage des Noirs comme l’acte ultime de « galanterie ». Le nom complet du KKK, il convient de le rappeler, montrait que ses membres s’estimaient doublement chevaleresques – les « Chivalrous Knights of the Ku Klux Klan » – que l’on pourrait traduire par les Chevaliers galants du Ku Klux Klan.

Cette production romanesque aurait contribué, selon les auteurs, au développement d’une « attitude complaisante » à l’égard d’un « Sud où les Noirs sont lynchés » et les Blancs un peu sous-éduqués, tout en permettant aux éléments les plus libéraux et modérés de la société américaine, qui étaient préoccupés par le sort des Noirs dans le Sud, d’acquiescer silencieusement aux politiques de ségrégation raciale. Ainsi, en produisant une image du Sud qui articule « unité nationale et racisme », la littérature populaire aurait-elle servi les intérêts du Nord tout en permettant aux Blancs du Sud de croire qu’ils avaient tout de même « gagné » sur le plan idéologique.

En pensant le rôle sociologique de la littérature en termes idéologiques, la légitimation tacite de l’hégémonie blanche, tout en articulant les questions de classe sociale, de race et de genre, cette étude préfigure à bien des égards l’analyse des enjeux identitaires qui feront l’objet des nombreuses études dans la cadre de la nouvelle géographie culturelle à compter des années 1990.

Kerouac, Sur la route : mobilité et résistance

Si l’exemple précédent montre que la littérature peut servir à la promotion des idéologies dominantes, d’autres recherches ont plutôt examiné ses dimensions subversives, en y trouvant des exemples de résistance à l’hégémonie en termes d’occupation et de pratiques de l’espace. C’est dans cet esprit que Cresswell (1993) envisage la mobilité dans l’œuvre de Jack Kerouac (1922-1969) comme une forme de résistance culturelle. Cette lecture est sensible au monde et aux pratiques culturelles représentés mais aussi à la forme qui leur confère un caractère subversif.

Sur la route (On the road) de Kerouac, roman phare de la Beat generation paru en 1957, a eu une influence considérable sur la contre-culture populaire de son temps et conserve à ce jour une place de marque dans la littérature américaine contemporaine. Prenant acte, au tournant des années 1990, des reformulations récentes de la géographie culturelle anglo-américaine, Tim Cresswell se penche sur le thème de la mobilité et de la résistance dans le roman de Kerouac. La « new cultural geography » abandonne la conception monolithique, « superorganique » et en quelque sorte désincarnée de la culture qui caractérise la recherche dans la tradition de l’école de géographie de Berkeley initiée par Carl Sauer (Duncan, 1980). Cherchant à rendre compte du rôle des individus et des groupes comme agents de transformation de la culture, elle propose plutôt une conception plurielle, critique, voire politique de la culture, qui est sans cesse retravaillée par les rapports de pouvoir entre ceux qui cherchent à maintenir un certain ordre établi et ceux qui, au contraire, y résistent voire le contestent. À la lumière des écrits de Gramsci et de leur relecture par Raymond Williams, ces rapports de pouvoir, de domination et de contestation sont pensés, comme dans l’exemple précédent, en termes d’hégémonie. Cela donne à l’étude de la culture populaire et de la littérature une pertinence sociologique renouvelée dans la mesure où elles sont envisagées comme un médium par l’entremise duquel les transformations de la société sont à la fois exprimées, constituées et contestées.

Dans ce contexte, l’interprétation que Cresswell fait du célèbre roman de Kerouac ne cherche pas à mettre en lumière les représentations, pourtant nombreuses, du paysage américain, ou de montrer comment celui-ci est fortement caractérisé par la culture de mobilité (avec ses highways, motels, fast food et drive-ins, garages et parkings omniprésents) à l’instar de Wilbur Zelinsky (1921-2013) dans sa géographie culturelle des États-Unis (1973). Il n’insiste pas non plus sur l’évocation de l’expérience des lieux et de la mobilité comme le feraient les géographes humanistes. S’inscrivant dans la mouvance de la « nouvelle géographie culturelle » émergente, il appréhende le roman de Kerouac comme un « site de contestation au sujet du sens de la mobilité » dans la culture nord-américaine. Alors que Sur la route reflète à bien des égards les thèmes connus de l’imaginaire nord-américain, il oppose aussi une forme de résistance farouche aux valeurs dominantes de la société américaine en matière de mobilité.

Cresswell montre que la forme de mobilité décrite par Kerouac – une mobilité frénétique n’ayant d’autre but, ultimement, que le pur plaisir et l’euphorie du mouvement lui-même – s’inscrit en faux par rapport à la culture hégémonique dans les États-Unis des années 1950 : une culture toute pétrie des rapports étroits entre la famille, la petite ville (small town) et la propriété d’une maison unifamiliale comme le veut le rêve américain. Or, le roman entretient des rapports ambigus avec les normes culturelles dominantes, car il en reproduit quelques-unes alors même qu’il en conteste d’autres. La cavale de Sal et Dean d’est en ouest et d’ouest en est à travers les États-Unis est ponctuée de nombreux arrêts dans différentes villes (voir fig. 2). À presque chaque ville correspond une aventure avec une femme qui est rapidement séduite puis abandonnée. L’espace de la route y est donc fondamentalement masculin, alors que le « lieu » et l’espace domestique y sont résolument féminins. À cet égard, la mobilité des hommes, en dépit de son caractère contestataire, tend malgré tout à consacrer les « vieux » dualismes, homme‑femme, public-privé, en les associant au dualisme mobilité-sédentarité (routes versus roots). En même temps, l’association de la route à une forme de sexualité hors du cadre familial tend elle aussi à remettre en question plusieurs valeurs de base associées au rêve américain. En bout de ligne, bien que le roman raconte l’histoire de deux jeunes hommes qui cherchent à éviter à tout prix l’attachement à un lieu particulier (et les relations sociales qu’il symbolise), il les montre aussi en quête d’un espace à une autre échelle : l’Amérique toute entière dont l’essence demeure hantée tout autant par l’esprit des migrants de tout acabit (pionniers, hobos, hors-la-loi) que par les colons, les paysans ou les citadins.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac (consulté le 30 mai 2017).

Géographie postcoloniale et littérature

Les études postcoloniales ont aussi largement contribué à renouveler les approches géographiques de la littérature. Dans la foulée des analyses critiques d’Edward Saïd (1980, et 1993) sur l’orientalisme et, par extension, de la vision du monde héritée de la période coloniale, nombreux sont les géographes qui se sont interrogés sur les représentations et les pratiques qui contribuent à la formation et à la diffusion de géographies imaginaires du monde. On les désigne avec le concept d’imaginative geographies en anglais (Gregory, 1995). Il en sera de nouveau question au chapitre 5. Les origines historiques des études postcoloniales sont lointaines et diverses, que l’on pense aux écrits de Franz Fanon (1952 et 1961) ou d’Albert Memmi (1957) dans le monde francophone. Toutefois, les études postcoloniales désignées comme telles, sont essentiellement le fait de théoriciens et de critiques littéraires, comme Saïd lui-même. Elles ont aussi, comme le rappelle Jane M. Jacobs (2001), des origines dans les cultural studies. La référence explicite aux travaux de Williams et Gramsci, par exemple, dans l’ouvrage phare de Saïd, en sont une manifestation. Selon Claire Hancock, dans sa présentation de la géographie postcoloniale anglo-saxonne, c’est donc

« tout un processus de construction discursive du monde à partir d’un référent européen ou occidental qui est mis en cause par des biais divers. Le reste du monde ne doit plus y être réduit au simple rôle d’ ‟Autre” de la modernité occidentale, de faire-valoir et champ d’expansion naturelle, comme espace exempt de civilisation; il s’agit au contraire de rendre la parole à des populations locales sur leurs représentations spatiales et leurs identités – sachant que la colonisation y a inévitablement laissé une marque indélébile » (Hancock, 2001, p. 95).

Bien que ces imaginative geographies participent des rapports multiples entre géographie et empire (Godlewska et Smith, 1994), qui vont bien au-delà des questions relevant de la littérature, celle-ci peut être considérée comme un vecteur de diffusion privilégié, surtout si l’on adopte une définition non-restrictive de la littérature. La littérature de fiction comme la littérature de voyage occidentale pourront ainsi être passées au crible d’une lecture déconstructrice afin de mettre à jour les relations de pouvoir inégales qui, hier comme aujourd’hui, tendent à produire ces images déformées, caricaturales, bêtement binaires, du monde et des cultures non-occidentales. C’est le premier volet critique de la démarche postcoloniale : ne pas acquiescer à la prétendue supériorité des cultures occidentales et aux pouvoirs et privilèges qui leur sont associés. Or, plus positivement, la lecture de la littérature produite dans les anciennes colonies, ou par les ressortissants des anciennes colonies vivant désormais à Londres, Paris, ou New York, permet de mettre en lumière la capacité de ceux qui ont été transformés en « Autres » par le discours colonial occidental de produire des représentations alternatives de leur monde. C’est le second volet critique. La littérature peut se faire le lieu d’expression, pour reprendre les mots de Robert Young, d’une « culture alternative », d’une « épistémologie » ou encore d’un « système de connaissances » alternatifs. Selon lui,

« Postcolonialism… is a general name for these insurgent knowledges that come from the subaltern, the dispossessed, and seek to change the terms and values under which we all live » (Young, 2003, p. 20)4.

Nous verrons dans le chapitre suivant que c’est en vertu de la forme et des ressources discursives que la littérature, le roman en particulier, peut constituer une certaine épistémologie géographique alternative. Mais bien qu’il procède aussi de pratiques discursives qu’il importe de mettre en lumière, dans la perspective du postcolonialisme, ce caractère alternatif se situe plutôt sur les plans politique et culturel.

La posture critique qu’adoptent les études postcoloniales vise donc à déstabiliser l’hégémonie des formes de savoirs produites en Occident et leurs prétentions universalisantes. En géographie, cela passe notamment par la considération de discours parfaitement ignorées par l’histoire « officielle » de la discipline. Alison Blunt par exemple fait une analyse fine des récits de voyage en Afrique de Mary Kingsley (1862-1900), exploratrice anglaise célèbre de son vivant, et montre comment les rapports complexes entre genre, race et impérialisme ont produit une image conforme à l’esprit européen impérial et dominateur mais modulée par une position (politique) féminine (Blunt, 1994 ; voir aussi Blunt et Rose, 1994). L’analyse de récits de voyages provenant de la marge (de l’empire ou de l’expérience des femmes) permet de revoir sous un nouveau jour et de déstabiliser nos conceptions habituelles des relations coloniales (Garcia-Ramon et al., 1998). Or, ce travail ne participe pas directement du renouveau de la géographie littéraire. Il s’inscrit davantage dans un projet plus vaste et ambitieux visant à élargir le champ d’investigation de l’histoire de la géographie pour inclure des formes de discours jusque-là négligées, tant les écrits de femmes européennes en contexte colonial (jugés trop « subjectifs » pour produire des connaissances dignes de ce nom) que ceux produits par les ressortissants des anciennes colonies (pour une vue d’ensemble, voir Cresswell, 2013). Les travaux de Richard Phillips en revanche, participent du renouveau de la géographie littéraire comme telle par la mobilisation de la critique postcoloniale.

Romans d’aventure juvéniles, entre empire et masculinité

Dans Mapping Men and Empire, le travail de Richard Phillips, qui porte notamment sur la littérature populaire dans l’Angleterre victorienne, montre les rapports que l’on peut établir entre production littéraire et promotion d’une idéologie et d’une géographie impériale avec ses dimensions racistes et patriarcales (Phillips, 1997). Pour comprendre la diffusion de géographies populaires diffusées à l’époque, il se penche sur les romans d’aventure destinés aux enfants. Il lui importe aussi de les inscrire dans le contexte culturel et social à l’intérieur duquel ils ont été produits. À la faveur de taux de fertilité élevés, de l’amélioration générale des conditions de vie matérielle et d’un accès croissant à l’éducation primaire, l’Angleterre assiste à l’émergence d’un phénomène social, démographique inédit : « l’alphabétisation juvénile de masse ». Les éditeurs anglais ont tôt fait de « répondre » aux besoins de ce nouveau lectorat, ce qui a favorisé « l’expansion rapide d’un marché pour la littérature juvénile ». Phillips étudie entre autres deux romans d’aventures de l’écrivain écossais, Robert Michael Ballantyne (1825-1894), écrits à une époque où l’empire britannique allait bientôt connaître ses heures de gloire. Dans le premier exemple, The Coral Island (1858), il décèle une géographie populaire imprégnée d’un racisme à peine déguisé mais utile à l’expansion coloniale britannique. Dans le second, portant sur The Young Fur Traders (1856), il sera plutôt question de la construction d’une forme de masculinité, à la fois chrétienne et petite bourgeoise, qui s’élabore dans le cadre d’aventures intrépides dans les grands espaces vierges et sauvages du Nord canadien.

Le portrait du monde britannique victorien brossé dans The Coral Island (1858) de Ballantyne arbore « des couleurs d’une audace sans compromis » (uncompromisingly bold colours) (Phillips, 1997, p. 36). Il s’agit d’une robinsonnade, une des plus populaires de l’époque, dont le genre s’était répandu un peu partout en Europe depuis le XVIIIe siècle. On y suit l’aventure de trois jeunes garçons anglais dont le bateau fait naufrage dans des iles exotiques de l’Océan Pacifique sud, parmi « les cannibales et les pirates ».

« Few adventure stories have been gaudier, more muscular, more arrogant than The Coral Island, in which Ballantyne simplified and exaggerated the certainties of Victorian England, along with middle-class, Christian, white, male, colonial values of Robinson Crusoe » (Phillips, 1997, p. 36)5.

Phillips établit une comparaison entre The Coral Island et son modèle, le Robinson Crusoe de Defoe. Sans entrer dans le détail ici, on peut tout de même rappeler que s’ils décrivent tout deux les actions coloniales des Anglais, le roman de Ballantyne est plus « explicite et arrogant » dans son attitude colonialiste. À l’instar des explorateurs anglais, les jeunes garçons contemplent l’ile du haut d’un promontoire, position dominante typique du regard impérial si bien décrit par Mary Louise Pratt (Pratt, 1992). Convaincus de leur supériorité, ils prennent possession de l’ile comme de « bons Anglais blancs en mission coloniale ». Évidemment, les autochtones rencontrés sont des cannibales, caricature extrême s’il en est une de la « sauvagerie », qui seront rapidement convertis au christianisme et à la vie sédentaire. Ainsi, au départ des trois aventuriers, les idoles animistes auront été détruites par les nouveaux convertis eux-mêmes, l’île sera devenue chrétienne et, pour ainsi dire, plus « accueillante » pour les poussées futures de l’impérialisme européen. Il s’agit là, selon Phillips, d’un sommet d’arrogance et de simplicité dans le colonialisme et la mission chrétienne britanniques.

Pour mieux comprendre le contexte historique du deuxième roman, Philipps examine d’autres aspects du marché de la littérature juvénile. Celui-ci connaitra aussi à l’époque victorienne une polarisation accrue en fonction des genres, processus encore plus marqué pour les romans d’aventures. Dans le cadre d’un marché lucratif en pleine croissance, les éditeurs chrétiens devaient concurrencer avec des éditeurs « séculiers » moins soucieux de défendre les valeurs puritaines. Ils durent alors reconnaitre qu’ils ne contrôleraient pas le marché de la littérature juvénile « seulement avec des fables morales » et qu’il leur fallait donc injecter un peu plus d’action dans les récits d’aventures destinés aux garçons, tout en leur fournissant des modèles de masculinité « acceptables », une forme de virilité chrétienne (« Christian manliness » ou encore « muscular Christianity »). L’acquisition de cette masculinité, le passage de l’enfance à l’âge adulte – dont la spécificité en matière de genre est manifeste dans le vocabulaire anglais (« from boyhood to manhood ») – constitue la trame de fond de plusieurs récits d’aventure destinés aux garçons, mais aussi lus par les jeunes filles qui apprendront en même temps qu’eux ce à quoi doit ressembler un vrai homme. Elle est au centre de l’autre roman de Ballantyne, The Young Fur Traders, étudié par Phillips. Selon lui, ce passage d’une étape de la vie à une autre, est intimement lié à l’espace parcouru par les jeunes héros dans le cadre de leurs aventures. Ce sont les caractéristiques mêmes de l’espace qui fournissent les conditions de possibilité de cette transformation en mettant les jeunes héros à l’épreuve, les forçant de développer des traits de caractère bien sûr, mais aussi un corps, véritablement viriles.

Le roman relate les péripéties de deux adolescents, Charley Kennedy, quinze ans, et son ami, Harry Sommerville qui en a quatorze. Pour les mettre à l’épreuve, quoi de mieux que de les lancer à l’aventure dans les grands espaces des prairies et du Nord canadien (qui faisaient alors partie de l’empire colonial britannique) pour prendre part à la traite des fourrures avec un coureur des bois (Jacques Caradoc), son jeune assistant à la compagnie de la Baie d’Hudson (Hamilton), un « Indien » christianisé nommé Redfeather et quelques autres figurants, dont un certain nombre de personnages féminins. Cela les plonge dans une sorte de terra incognita, vaste, sauvage, vierge, ouverte, non cartographiée et donc innommée. La description qui en est faite, bien que généralement réaliste, produit des paysages plutôt génériques, une géographie dont le flou relatif sert bien, selon Phillips, les « desseins de l’histoire » en créant un « décor malléable » qui ouvre à l’imagination une carrière d’aventures presqu’illimitée. L’espace est ainsi instrumentalisé de façon à fournir aux jeunes héros suffisamment de défis à surmonter et d’exploits à accomplir pour compléter le rite de passage qui fera d’eux des hommes robustes, endurants, confiants, débrouillards, hardis, voire téméraires.

Au cœur de ces « régions sauvages » de l’Amérique du Nord, les règles et normes de la société « civilisée » ne s’appliquent plus, ce qui autorise, encourage même, toute une série de comportements qui seraient impensables au pays. En un mot, les jeunes héros devront vivre à la dure (roughing it), et disposeront d’une grande liberté pour exploiter les possibilités offertes par une vie pour ainsi dire « primitive ». Ces aventures de chasse leur feront parcourir le territoire à pied, en raquettes, à cheval, en traineau à chien ou encore en canoë, de jour comme de nuit, « dans la chaleur comme dans le froid, dans les plaines de la Saskatchewan comme dans la forêt de l’Athabaska ». Ils devront courir des risques, braver les dangers. Ils le feront en compagnie d’autres hommes et en l’absence à peu près complète des femmes (rarement vues ailleurs que dans les campements). La forme de virilité qui en découle, n’est pourtant pas aussi universelle que le roman le laisse entendre. Il s’agit bien d’une masculinité, selon les termes de Phillips, blanche, de classe moyenne, et chrétienne. Elle se construit « sur le dos » d’un certain nombre de faire-valoir dont l’analyse révèle l’existence d’un ensemble cohérent d’oppositions binaires sur la base de la « race », du genre et de la classe sociale.

On l’aura deviné, la description de l’expérience nord-américaine de ces jeunes Anglais est replète d’images de sauvagerie, celles des bêtes bien sûr (loups, bisons et ours) mais aussi celle de certains hommes, tel ce « sauvage », un « Indien » qui, souhaitant conserver ses « traditions cruelles », refuse la foi chrétienne et commet le meurtre « d’une femme innocente » puis du responsable d’un poste de traite. Conformément au discours colonial, l’autochtone constitue, avec l’homme noir, l’Autre par excellence de l’homme blanc européen. Cette forme de masculinité instrumentalise aussi les femmes, tacitement en les présentant comme des êtres passifs relégués à l’espace domestique, mais aussi, plus activement, en faisant d’elles l’objet de la sollicitude des hommes ou de la convoitise qui les oppose. Enfin, le rite de passage dont cette masculinité procède n’est accessible qu’aux jeunes de la classe moyenne, car l’adolescence proprement dite, est un privilège dont sont privés les enfants de la classe ouvrière car ils doivent commencer à travailler plus tôt. Cela procure aux enfants de la classe moyenne « accès à une géographie de l’adolescence, cet espace liminal dans lequel leur rite de passage peut avoir lieu ».

Cette géographie postcoloniale est sensible aux enjeux politiques de la textualité et sa critique procède souvent d’un démontage des stratégies discursives qui permettent une telle représentation de l’Autre dans son milieu. Cela se fait souvent en identifiant les tropes récurrents qui reposent sur le type d’oppositions binaires dont nous venons de voir un exemple. Ces oppositions n’ont pas besoin d’être explicites pour être efficaces, un des binômes pouvant être passé sous silence ou briller par son absence. Ce type d’interprétation peut aussi être appliqué à la littérature fantaisiste contemporaine (ou fantasy). Myles Balfe y repère un ensemble de tropes typiques du discours orientaliste où le rapport à l’autre et à son espace se construit en relation avec l’identité tout occidentale des protagonistes (Balfe, 2004). L’analyse de ces enjeux peut aussi se faire sur un plan plus proprement narratif. Dans sa lecture de récits de voyage en Afrique du Sud par exemple, Jonathan Crush illustre bien comment les leviers rhétoriques du texte confèrent autorité à l’auteur et tendent à construire l’autre dans une position subalterne (Crush, 1994).

Contre le binarisme : littérature postcoloniale et hybridité culturelle

« If The Satanic Verses is anything, it is the migrant’s view of the world. It is written from the very experience of uprooting, disjuncture and metamorphosis… that is the migrant condition, and from which I believe, can be derived a metaphor for all humanity » (Rushdie, cité par Sharp, 1996, p. 124)6.

Le discours colonial s’élabore sur un ensemble asymétrique d’oppositions binaires. La littérature postcoloniale a notamment pour cible cette vision simpliste et dichotomique du monde. Elle le fait en montrant non seulement le caractère factice et tronqué de cette compréhension manichéenne du monde : la logique binaire dont elle procède ne rend absolument pas compte des effets multilatéraux de l’expérience coloniale (tant sur les anciens colonisateurs que les anciens colonisés) dont la mondialisation ne fait qu’accroitre et l’intensité et la prégnance. À une logique selon laquelle le Même est résolument différent de l’Autre (et supérieur à lui de surcroit), le discours postcolonial révèle d’autres possibles : le Même est aussi un peu l’Autre. Il affirme également qu’une troisième voie est possible comme le suggère la notion de « Third Space » abondamment discutée par Homi Bhabha (1994) et Edward Soja (1996). L’ensemble de ces considérations sont souvent abordées par l’entremise de la notion d’hybridité, laquelle remet justement en question l’existence d’identités nationales pures, fixes et non-problématiques comme le présuppose le discours colonial. C’est donc la conception essentialiste des identités qui est mise à mal. Il s’agit là d’une des thématiques qui est au cœur du célèbre et controversé roman publié par Salman Rushdie en 1988, Les versets sataniques (The Satanic Verses). Des géographes, en Angleterre comme en France, y ont d’ailleurs consacré d’intéressantes analyses au sujet des caractères ambivalents et hybrides des identités nationales qu’il met en scène. Hancock en parle comme d’une « écriture contre le territoire » (Hancock, 2002). Pour sa part, Joanne Sharp l’appréhende comme une topologie de la « post-nationalité » (Sharp, 1994), ou de patries imaginaires (Sharp, 1996). Cette dernière en a d’ailleurs fait, dans son livre d’introduction sur les Géographies du postcolonialisme (Geographies of Postcolonialism) l’objet central de sa présentation de la notion d’hybridité culturelle (Sharp, 2009). Reprenons ici les éléments de son analyse.

Sharp amorce son analyse en rappelant l’identité hybride de Rushdie en tant qu’Indo-Englishman, qui affirme lui-même le caractère hybride de son écriture, car « l’anglais n’est désormais plus une langue proprement anglaise, ses racines sont désormais multiples ; et ceux que l’anglais a colonisés hier se découpent aujourd’hui de vastes territoires avec cette langue » (Rushdie, cité dans Sharp 2009, ma traduction). Plusieurs facettes du roman traduisent le caractère hybride de cette écriture et de la géographie qu’elle exprime. Sharp en identifie cinq. Premièrement, l’action se déroule à la fois en Angleterre et en Asie du Sud. Deuxièmement, le roman fait appel à des éléments de la culture contemporaine des deux pays et à des évènements de leurs histoires respectives. Troisièmement, la présence de différentes langues dans le texte (langues d’usage en Inde ou encore celle du Coran), peuvent apparaitre comme de simples signifiants exotiques dépourvus de significations précises pour certains lecteurs et en avoir pour d’autres. Par exemple, plusieurs noms de personnages ont un sens en arabe mais n’apparaissent que comme de simples mots exotiques pour ceux qui ne le comprennent pas. Ainsi la ville sainte se nomme Jahilia dans le roman, ce qui signifie « ignorance » et renvoie à la période d’avant l’Islam. Chamcha, le nom d’un des deux protagonistes, veut littéralement dire « lèche-cul ». C’est d’ailleurs un personnage qui souhaite à tout prix être accepté comme un véritable Anglais « a real brown-Englishman ». L’autre protagoniste, Gibreel Farishta, Ange Gabriel en Urdu, cherche plutôt à rester fidèle à lui-même, pure, non-hybride. Quatrièmement, ces deux derniers points signalent le fait que le roman fait intervenir une forme de « géographie du lectorat » qui conditionne des interprétations différentes du texte en fonction de l’origine culturelle des lecteurs. Seulement une partie du lectorat aura par exemple saisi l’ironie des noms de Chamcha et de Gibreel Farishta, pour ne rien dire des passages qui concernent l’histoire de l’Islam. Cinquièmement, la structure non-linéaire du récit a recours à de nombreuses analepses et prolepses et juxtapose des évènements séparés de plusieurs centaines d’années, refusant l’idée d’une progression historique linéaire. Procédant d’une certaine forme de réalisme magique, le roman prête à ses personnages un caractère hybride qui combine mythe et réalité. Chamcha et Gibreel arpentent les rues de Londres ayant été transformés en bêtes chimériques et produisent sur les passants des réactions plus ou moins conformes avec les images préconçues qu’ils ont à l’égard des ressortissants du sous-continent asiatique.

« The protagonists are hybrids of British and Indian culture but in contemporary racist Britain, they are seen to be foreign and Other : Orientalist stereotypes of Indian people are fantastic but frightful characters. For Rushdie as a postcolonial migrant, the real and the metaphorical do not exist in separate worlds : the symbolic and literal are in part constitutive of each other » (Sharp, 2009, p. 133-4)7.

Il n’y a pas lieu ici de reprendre en détail la controverse mondiale dont le livre de Rushdie a fait l’objet, controverse qui a elle-même sa géographie complexe. Parce que son livre a été jugé blasphématoire contre l’Islam, notamment en raison de sa représentation irrévérencieuse du prophète, il a rapidement été frappé d’une fatwa par l’Ayatollah Khomeini, chef spirituel de l’Iran à l’époque. Sa tête a été mise à prix. Rushdie a été contraint de vivre caché sous la protection de l’État britannique pendant près de treize ans avant d’immigrer aux États-Unis et de s’installer à New York. Son livre fut interdit dans une vingtaine de pays. De nombreux incidents violents, incendies de librairies, autodafés, attaques contre des traducteurs ou des éditeurs de l’ouvrage se sont succédé. Et bien qu’il se soit expliqué et ait présenté des excuses et signifié son respect pour l’Islam dans un petit essai daté de 1990, Rushdie a toujours maintenu son droit de critiquer la religion quelle qu’elle soit et, plus généralement, de remettre en question tous ces grands récits que sont la nation, la religion, la famille, ou encore la communauté. Avec un recul des années, il constate que le roman a été bien mal compris : « Il s’agissait en réalité d’un roman qui parlait des immigrés d’Asie du Sud à Londres et leur religion n’était qu’un aspect de cette histoire-là ». En dépit de tous les tracas, le mot est faible, que cette aventure littéraire et politique lui a causés, il n’a pas de regret : « Je suis comme Édith Piaf, ironise-t-il, je ne regrette rien »8. Rares sont les romans qui, dans l’histoire contemporaine, auront montré à quel point la littérature peut constituer un tel foyer de contestation, de résistance et d’incompréhension sur les plans géographiques, culturels, religieux et politiques.

Citoyenneté urbaine et littérature

Conscients du caractère partiel et partial de la représentation culturelle, les géographes ont entrepris de mettre en lumière les filtres culturels (classe, genre, ethnicité, nationalité, sexualité) qui, isolément ou de façon combinée, informent la représentation de la réalité sociale dans l’espace. Ils se sont aussi montrés sensibles au caractère performatif du discours – littéraire ou non – dans sa capacité de diffuser et de « naturaliser » certaines représentations récurrentes, lesquelles parviennent à construire socialement les objets qu’elles décrivent. Ainsi, la dimension politique de la représentation, parce que tout discours est traversé de relations de pouvoir plus au moins diffuses, fera-t-elle l’objet d’une attention grandissante. Toute une série de recherches se penchent de façon privilégiée sur les enjeux politiques de la représentation des rapports entre identité et espace (ou la spatialisation des processus de formation identitaire). Elles font intervenir des facteurs associés au genre (Monk et Norwood, 1987 ; 1990 ; Gilbert, 1994 ; Brosseau et Ayari, 2005), à la « race » ou à l’ethnicité (Barnett, 1996 ; Hughes, 1999 ; McKittrick, 2000 ; Carter, 2001) aussi bien qu’à la sexualité (Jazeel, 2005). Les études postcoloniales, nous venons de le voir, ont grandement contribué à intégrer ces problématiques à l’étude géographique de la littérature. Ces travaux montrent comment la littérature révèle et prend part aux processus liés à ce qu’on désigne en anglais les enjeux politiques de l’identité et de la différence (the politics of identity and difference).

Il est possible d’envisager ces enjeux identitaires, qu’ils relèvent du genre, de la classe sociale, de l’appartenance ethnique ou encore de l’orientation sexuelle, à l’aide du concept de citoyenneté urbaine. Il permet en effet de saisir avec cohérence la dynamique des rapports entre l’espace et l’identité dans ses multiples dimensions. Il encourage une lecture de ces rapports à l’échelle des lieux qui composent l’espace de la ville et les aborde dans leur quotidienneté concrète. Chemin faisant, il confère à l’expérience et aux pratiques routinières de la ville une signification politique. Recourir à ce concept pour l’analyse géographique de la représentation littéraire constitue une autre façon de penser la littérature comme une forme d’intervention.

Le concept de citoyenneté urbaine, comme celui de citoyenneté plus généralement, possède deux dimensions à la fois inter-reliées et semi-autonomes. La première est dite « formelle » dans la mesure où elle désigne les droits et responsabilités des individus par rapport à un territoire, national ou urbain. La deuxième dimension, souvent dite « informelle », est plutôt d’ordre socio-culturel. Elle concerne les critères d’acceptation qui informent qui, au quotidien, est considéré en tant que membre acceptable, valable et responsable dans une société donnée (Painter et Philo, 1995). Dans le contexte urbain, la notion de citoyenneté se comprend mieux en relation avec celle, connexe, d’espace public dont la problématisation, en termes à la fois géographique et sociologique, nous oblige à envisager ces dimensions plus informelles. C’est bien dans l’espace public que les relations entre citoyens (tension, acceptation, régulation, évitement, confrontation, tolérance, etc.) se déploient. Pensées conjointement, citoyenneté informelle (au quotidien) et espace public permettent de saisir les enjeux plus généraux associés à la culture civique et à la possibilité de cohabitation des différences culturelles multiples, que ce soit en termes de classe, d’ethnicité, de religion ou de sexualité ou leur multiples intersections (Gomes, 2001a et b). Ainsi, la citoyenneté urbaine informelle est-elle aussi liée aux questions relatives à l’identité, à la reconnaissance et la participation sociale et donc aux différentes façons dont celles-ci sont acquises, interprétées, contestées voire refusées dans différents contextes urbains (Berdoulay, Gomes, Lolive, 2004).

Dans la géographie d’expression anglaise où la pensée de Henri Lefebvre, à la faveur de la traduction en anglais de La production de l’espace en 1991 et de la publication de Writing on Cities en 1996, est sollicitée avec une intensité grandissante par des géographes de premier plan comme Harvey, Soja ou Mitchell, la notion de citoyenneté urbaine est souvent pensée en termes de « droit à la ville » (Mitchell, 2003). À titre de concept, le droit à la ville « implique un projet de démocratie et de renforcement de la société civile, il stipule le droit à l’accès à la centralité urbaine, à la vie urbaine, aux lieux de rencontres, d’échanges, de rassemblement, au ‟ludique” » (Costes, 2010, p. 181). Elle implique aussi, selon le terme de Lefebvre lui-même, la capacité de prendre part à la création de la ville en tant qu’œuvre collective.

Les rapports entre citoyenneté urbaine et processus de formation identitaire sont doublement cruciaux dans des contextes multiculturels où les enjeux identitaires sont hautement politisés. En effet, c’est souvent par l’entremise de la constitution et la performance même des identités urbaines que la reconnaissance sociale est acquise ou contestée. C’est donc dire que l’identité est politique à la fois comme ressource en fonction de laquelle la citoyenneté urbaine est revendiquée et comme critère en vertu duquel, par l’entremise de processus d’exclusion économique ou sociale par exemple, elle peut être refusée ou sans cesse reportée à plus tard. Dans un cas comme dans l’autre, l’espace public joue un rôle central comme lieu de formation et de performance des identités à la faveur de rencontres avec différentes formes d’altérités et de différences.

Le concept de citoyenneté urbaine fournit ainsi un levier herméneutique permettant de comprendre les implications plus larges des rapports entre espace urbain et identité que les géographes tentent de mettre en lumière en recourant à des sources littéraires. Chemin faisant, cela attire l’attention sur le fait que la citoyenneté urbaine procède des rapports dialogiques entre pratiques spatiales concrètes et représentations. En effet, si l’on accepte l’idée selon laquelle, comme le suggère Miles Ogborn (2006), ni l’espace, ni le texte, n’a préséance sur l’autre, et donc que « les textes participent de la production culturelle de l’espace et, inversement, l’espace participe de la production culturelle des textes » (Ogborn, 2006, p. 146), on est plus enclin à reconnaître le rôle que peut jouer la littérature dans les conceptions populaires et académiques des rapports entre espaces urbains et identités. C’est précisément ce que nous avons cherché à démontrer en analysant ces processus dans le roman What we all long for (en français, Les désirs de la ville) de Dionne Brand (Tavares et Brosseau, 2013).

Dans le chapitre suivant, j’examinerai les stratégies narratives de ce roman de Brand pour montrer comment le compromis qu’il constitue entre les trois formes de romans urbains identifiés par Blanche Gelfant (roman portrait, écologique et synoptique) lui a permis, pour reprendre les mots d’Italo Calvino, de « nouer ensemble divers savoirs, divers codes, pour élaborer une vision du monde plurielle et complexe » (Calvino 1989, p. 179). Pour l’instant, je vais me concentrer sur la « substance » de la géographie qu’il génère en recourant au concept de citoyenneté urbaine comme levier interprétatif.

Citoyenneté urbaine dans Les désirs de la ville

« Il y a des quartiers italiens et vietnamiens dans cette ville ; il y en a des chinois et des ukrainiens, des pakistanais, des coréens et des africains. On n’a qu’à nommer un endroit de la planète et on trouve quelqu’un de là, ici. Tous vivent sur une terre ojibwé, mais rares sont ceux qui le savent ou s’en soucient, parce que cette généalogie a été volontairement effacée, est impossible à retracer sauf dans le nom même de la ville » (Brand, 2011, p. 10)

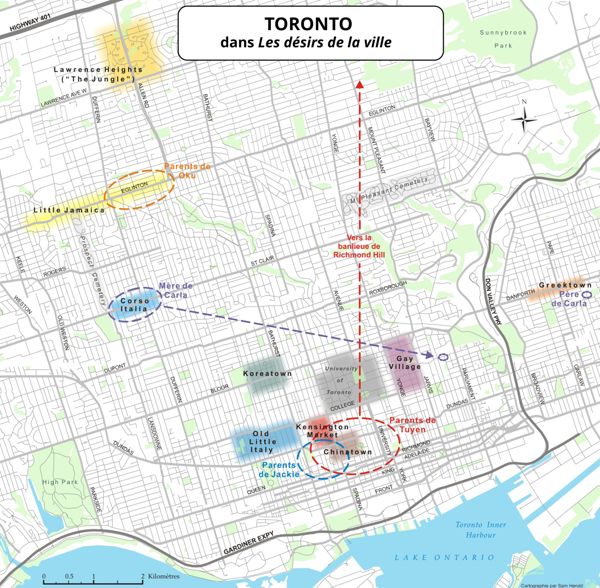

Dès le début du roman, l’action est campée dans un Toronto socialement et ethniquement hétérogène, diversité dont les personnages semblent pleinement conscients dans leurs rapports à la ville. Les trajectoires de vie des parents des protagonistes dans l’espace de la ville décrivent en effet leurs stratégies d’intégration en tant qu’immigrants dans leur nouvelle société d’accueil. Celles-ci mettent en relief le caractère politique, sur le plan identitaire, des pratiques quotidiennes de l’espace urbain des quatre jeunes protagonistes, lesquels partagent un même désir de distanciation par rapport à la culture de leurs parents. Cette distanciation relève d’une logique très spatiale : la géographie de leurs pratiques quotidiennes s’inscrit en faux par rapport à celles de leurs parents. La comparaison intergénérationnelle illustre comment l’espace constitue une ressource identitaire de premier ordre pour les personnages. Plus qu’un décor, l’espace est à la fois marqueur, ressource et enjeu.

Chaque groupe à sa place : les trajectoires des immigrants de première génération

La mise en lumière des trajectoires de vie des parents facilite la compréhension de la culture et de la géographie contre lesquelles les enfants s’insurgent (fig. 3). Ces trajectoires semblent à plusieurs égards leur avoir été imposées par la ville elle-même. Arrivés au Canada, les parents de Tuyen par exemple, n’ont pas pu exercer les professions qu’ils pratiquaient au Vietnam (Cam était médecin de famille et Tuan était ingénieur civil). Ils ont trouvé emploi et résidence dans le Chinatown, là où la ville pour ainsi dire les « attendait » (Cam faisant des manucures, Tuan déchargeant des camions de fruits et légumes). Après quelques années de durs labeurs et de petites économies, ils ouvrirent un petit restaurant vietnamien, conformément, encore une fois, aux attentes anonymes de la ville :

« Le restaurant devint leur vie. La ville les redéfinissait. Une fois qu’ils eurent accepté cette réalité, il était facile pour eux de se voir comme la ville les voyait : de la nourriture vietnamienne. Ni Cam ni Tuan ne cuisinaient bien, mais comment leurs clients le sauraient‑ils ? Des Anglos avides de goûter les plats de leur ville multiculturelle ne verraient pas la différence » (Brand, 2011, p. 66-7).

Plusieurs années plus tard, forts d’une certaine fortune durement acquise, ils quitteront le Chinatown du centre-ville pour la banlieue lointaine, prospère et un peu ostentatoire, là où les immigrants cherchent un nouveau refuge, loin des immigrants qu’ils étaient, pour se retrouver, un peu ironiquement, parmi d’autres immigrants ayant comme eux « réussi ».

« La famille de Tuyen est riche, nouvellement riche. Elle vit dans une énorme maison de Richmond Hill, où les riches immigrants à l’aise vivent dans des maisons tout aussi immenses. Richmond Hill est une banlieue tentaculaire. C’est l’une de ces banlieues où vont les immigrants pour s’éloigner des autres immigrants, mais bien sûr ils finissent par habiter avec tous ces autres immigrants qui se sont sauvés d’eux – ou du moins qui tentent d’échapper à cet être qu’ils croient sans défense, faible inconvenant et toujours dans un quelconque pétrin » (Brand, 2011, p. 55).

Il s’agit bien d’une des trajectoires immigrantes classiques dans les grandes villes nord-américaines. Or, c’est une trajectoire parmi d’autres. De leur côté, les parents de Oku, Claire et Fitz, se sont installés dans la « petite Jamaïque » dès leur arrivée à Toronto, là où la ville, on l’aura compris, les attendait. Moins mobiles et sans doute moins bien accueillis dans l’espace économique de la ville en raison de leur ethnicité et de leur profil socioprofessionnel – le roman le suggère sans l’expliciter – ils y resteront. Les parents de Jackie, au sujet desquels le roman est moins bavard, ont élu domicile dans un appartement abordable à côté d’Alexandra Park, près de la vieille Little Italy et du Chinatown. Noirs venus à Toronto depuis la Nouvelle-Écosse, M. et Mme Bernard sont au bas de l’échelle sociale (il est sans emploi et occasionnellement en prison, elle fait divers menus travaux), leur vie semble limitée par un horizon urbain particulièrement restreint, dans un quartier négligé par les élites municipales. La trajectoire urbaine des parents de Carla illustre de façon encore plus tragique le caractère normatif de la géographie des espaces ethniques de Toronto. On connait peu de choses au sujet de la trajectoire du père, Derek, Jamaïcain d’origine, propriétaire d’un lave-auto, vivant avec sa nouvelle conjointe Nadine dans Greektown. On connaît mieux celle de sa mère, Angie, Italienne d’origine, ayant été répudiée par sa famille et sa communauté pour avoir eu des enfants avec un « Noir ». Après avoir grandi dans la nouvelle Little Italy (ou Corso Italia), travaillé dans le café italien de son père, elle s’est retrouvée seule, en situation quasi-anomique, dans un quartier pauvre et délabré à l’est du Gay Village. Son suicide est une indication symbolique extrême du sort qui attendait ceux et celles qui ont osé transgresser les frontières identitaires et raciales. Le non-respect de ces frontières avait à l’époque – et peut-être encore aujourd’hui… – des conséquences sociales importantes. Une place pour chaque groupe et chaque groupe à sa place…

(Carla, au sujet de sa mère) : « — Okay, Angie était une illégale (en anglais ‟border crosser”), une clandestine, une travailleuse dans l’atelier de misère rempli d’immigrants qu’est cette ville. (…) Tout le monde pensait que c’était une prostituée. Mais c’était faux. Elle a essayé de traverser la frontière entre ce qu’elle était et ce qu’elle pourrait être. Ils ne l’ont pas laissé faire. Elle-même n’y croyait pas, alors elle a traversé dans un tout autre pays » (Brand, 2011, p. 199).

En un sens, c’est la possibilité d’échapper à la logique tyrannique des territoires identitaires exclusifs qui animent les jeunes de la seconde génération.

La ville réappropriée : les pratiques spatiales des protagonistes

« Tous, Tuyen, Carla, Oku et Jackie, se sentaient comme s’ils habitaient deux pays – celui de leurs parents et le leur – quand ils s’asseyaient respectueusement à leurs tables de cuisine et prenaient part au régal des ‟contes de la vie au pays” ; lorsqu’ils écoutaient les descriptions inspirées d’Autres maisonnées, d’autres paysages, d’Autres cieux et d’autres arbres, ils s’ennuyaient ferme. Ils pensaient que leurs parents avaient des écailles sur les yeux. Parfois ils avaient envie de leur crier : ‟Vous n’êtes pas là-bas !” (…) Chacun partait de la maison, le matin, comme pour un long voyage, tentant de se dépêtrer des algues de lointains rivages enroulées autour de leurs parents. La porte franchie, ils délaissaient le somnambulisme de leurs pères et de leurs mères et traversaient en courant les frontières invisibles de la ville, glissant sur la glace pour arriver à leur lieu de naissance – la ville. Ils étaient nés dans la ville de gens venus d’ailleurs » (Brand, 2011, p. 24)

Les pratiques spatiales des protagonistes sont pour leurs parts déclinées au présent. La narration est caractérisée par un ancrage spatial très explicite. Le lecteur peut aisément localiser les lieux investis par les différents protagonistes (résidence, lieu de travail, café, bars, résidences des parents, etc.). À un degré de résolution assez fin, il peut aussi suivre plusieurs des parcours qu’ils empruntent dans leurs corps à corps quotidiens avec l’espace du centre-ville qui constitue leur territoire d’interaction privilégié (fig. 4). À un degré de résolution plus grossier, les déplacements occasionnels des protagonistes en périphérie mettent en relief à quel point leurs espaces vécus contrastent avec ceux de leurs parents (fig. 5).

La carte des pratiques quotidiennes du centre-ville montre bien que les espaces vécus de chacun des protagonistes se chevauchent sans se confondre, ce qui illustre à la fois leur compatibilité et leur indépendance relatives. Chose plus importante, la carte révèle – comme le texte d’ailleurs, mais de façon moins manifeste – que dans leur rapport quotidien à la ville, chacun des personnages traverse des espaces identitaires (ou communautaires) différents. L’espace vécu de Tuyen par exemple inclut Chinatown, Koreatown, Little Italy, le Gay Village. En revanche, ceux de Carla et de Oku, qui sont hétérosexuels, excluent le village. L’espace vécu un peu schizophrénique de Oku, qui oscille en deux zones de la ville, est révélateur de son déchirement identitaire. Jeune homme de 25 ans vivant toujours chez ses parents Jamaïcains, ce qui le ramène quotidiennement dans la Little Jamaica, il cherche à échapper au modèle de socialisation que lui suggèrent les congénères du quartier en naviguant au centre-ville avec son nouveau groupe d’amis :

« Oku était resté ami avec Carla et Tuyen parce qu’il trouvait épuisant de se tenir avec ses potes. Oui il pouvait avoir l’image publique d’un Black ‟bad boy” que tout le monde appréciait. Mais chacun savait que c’était une façade. Le manteau de cuir, les lunettes fumées, le je-m’en-foutisme. La vie, c’était d’avoir une belle voiture, l’argent, le clinquant et la chérie » (Brand, 2011, p. 156).

La diversité de la ville, et les possibilités qu’elle offre de traverser les frontières molles mais lourdes de sens qui la rythment, est perçue par les personnages comme une ressource fondamentale dans le processus de composition, voire de bricolage identitaire. La ville fournit aux personnages l’occasion de s’inventer et de se réinventer quotidiennement. En fait, leur réappropriation de la ville, symbolisée ici par leur occupation privilégiée du centre, leur permet d’échapper aux identités fixes, qui avaient été assignées à leurs parents par la ville elle-même, en multipliant les possibilités de choisir différentes formes d’identité.

La traversée des frontières identitaires est aussi une forme de transgression, une façon d’affirmer que ces frontières n’existent pas, en tout cas qu’elles n’ont plus la même prégnance. Le titre du roman – What we all long for – cristallise cette notion de désir identitaire central à la vie de tous les protagonistes : ce qu’ils désirent est la possibilité d’être des citoyens sans frontière, car ce sont ces frontières, aussi floues soient-elles, qui tendent à les définir ou à limiter les possibilités de devenir eux-mêmes architectes de leurs propres identités. L’actualisation de ce désir passe par le corps à corps avec la diversité de la ville.

« Un torrent d’identités coulait devant la fenêtre du bar : des Sikhs portant des vêtements FUBU, des Portugaises en DKNY, des Somaliennes voilées en chaussures de sport Puma, des adolescents colombiens tatoués. Carla avait tout dit, non seulement à propos de sa mère, mais à propos d’eux aussi. Essayer de traverser les frontières de ce qu’ils étaient. Mais ils ne faisaient pas qu’essayer. Ils étaient, à vrai dire, sans frontières »

(Brand, 2011, p. 200).

Ainsi l’espace de la ville est-il à la fois objet du désir d’affirmation identitaire et ressource pour l’assouvir. Le centre-ville fait partie intégrante du processus de « démarquage identitaire » par rapport aux parents – et ce n’est pas un hasard s’ils sont presque tous en périphérie – processus qui passe par une expérience intense de l’espace public et de l’anonymat qu’il autorise. C’est là qu’au jour le jour les protagonistes négocient, pour ainsi dire, les modalités de leur propre façon d’être citoyens.

Pour les premiers commentateurs du roman, Brand a redessiné la carte imaginaire du Toronto contemporain à la faveur d’une intégration plus complète des différentes minorités qui lui donnent vie9. Que cette carte soit plus ou moins conforme à la « réalité‑terrain » qu’étudient les géographes patentés importe peu. Les quartiers qui sont évoqués dans le roman (et sur les cartes) relèvent d’appellations un peu figées, commodes par leur caractère aisément reconnaissable. La « Little Italy » du centre-ville, par exemple, est plutôt une trace historique dont il ne reste que des résidus commerciaux. Elle n’est que l’ombre de ce qu’elle était : elle est désormais bien plus portugaise qu’italienne dans les faits, mais le nom persiste. L’occupation privilégiée du centre-ville par les protagonistes répond à la fois à des impératifs commerciaux (le lectorat s’y retrouve facilement) et symboliques (car les personnages minoritaires et donc associées à la marge démographique occupent le cœur de la ville). En cela, le roman a une charge critique qui en fait une sorte d’intervention dans le discours canadien sur le multiculturalisme.

Cette charge critique n’est pas sans lien avec le fait que le centre-ville est le territoire privilégié des protagonistes et que tous les parcours convergent vers lui. Dans la « réalité », le « véritable » centre démographique, politique et culturel par opposition au centre géographique de la ville, est absent, évité, ou tourné en relative dérision : les « vrais » Canadians, les Anglos-torontois de race blanche. Pourtant, ce sont eux qui dominent effectivement le centre-ville d’un point de vue symbolique en tant que maîtres des sphères politiques et économiques et qui, d’un point de vue concret, occupent une part grandissante de son espace résidentiel. Or, ils brillent par leur absence dans la « distribution » du roman ou, aux mieux, ne sont que de simples figurants anonymes. Ils n’apparaissent dans la narration que sous la forme d’un « ils » tout à fait générique à critiquer (forces de l’ordre abusives, élites municipales négligentes) ou à titre de détenteurs d’une norme à ne pas imiter (« the regular Canadian life »). Ce renversement gentiment subversif de la lorgnette représentationnelle est politiquement révélateur. Les « Wasp » (White Anglo-Saxon Protestant), qui sont pourtant nettement favorisés au sein de rapports de pouvoir où se négocient socialement l’assignation des identités et la place des uns et des autres dans la ville, sont ici objets et non sujets de la représentation. Et en tant qu’objets, ils sont nettement secondaires. En cela, la géographie sociale torontoise de Brand s’inscrit en faux par rapport à une certaine conception du multiculturalisme canadien. Ce dernier est souvent conçu par ceux qui le critiquent comme un discours qui transforme la population du pays en une constellation de communautés ethnoculturelles, un peu piégées dans des identités d’origine sclérosées, autour d’un centre non nommé mais omniprésent, les Canadiens-anglais blancs. Chez Brand, ce sont les « autres » qui occupent le centre, géographique et symbolique, de la ville. Ce sont eux qui remettent en question les structures et frontières qui tendent à les emprisonner à l’intérieur de paramètres identitaires statiques. Selon une perspective résolument immigrante, le roman de Brand invite ses lecteurs à considérer les pratiques quotidiennes de l’espace torontois comme autant de moyens par l’entremise desquels les immigrants de seconde génération déconstruisent les dimensions sociopolitiques du discours sur le multiculturalisme qui informe selon certains comment la diversité culturelle se vit au quotidien dans les grandes villes canadiennes comme Toronto, Montréal ou Vancouver.

On l’aura compris, ces travaux, aussi divers soient-ils, considèrent que la littérature joue un rôle sociologique important sur des plans très différents, identitaires et culturels, politiques et religieux. Elle est ainsi envisagée comme une pratique signifiante qui participe de la constitution des identités et de la différence culturelle, processus au sein duquel l’espace et les lieux sont intimement liées en tant que marqueurs, ressources ou encore enjeux. Tout au moins la littérature suscite-t-elle des interrogations en stimulant des débats à leur sujet. C’est ce que résume l’idée d’intervention, qui se rapporte tantôt à l’œuvre littéraire tantôt à son commentaire critique, parfois les deux. Si, dans certains cas, le discours littéraire peut être critiqué parce qu’il tend à consolider ou à « essentialiser » les rapports entre identité et espace, dans d’autres, il leur insuffle plutôt de la contingence ou de l’ambiguïté. Ces études posent souvent l’auteur comme un représentant, par procuration, du groupe culturel dont il fait partie (en vertu de sa classe, sa nationalité, son genre, son ethnicité, sa sexualité, etc.). Ces « variables » dessinent les contours de sa « positionalité » ou sa « situation » dans le champ de circulation des interprétations du monde social, bref le lieu depuis lequel il s’exprime. On lui reconnaît aussi une part d’agentivité dont l’intensité varie, bien évidemment, selon les prérogatives critiques des interprètes ou encore selon que l’on se penche sur un corpus collectif (où les déterminations pèsent souvent plus lourd) ou des œuvres individuelles (à qui on reconnaît souvent une plus grande part de liberté, ne serait-ce que sous la forme d’une résistance à l’hégémonie). Dans cette perspective, la relation critique peut avoir tendance à instrumentaliser la littérature (une lecture symptomatique qui vient confirmer la pertinence des propositions théoriques et moins les remettre en question). Un peu comme le faisaient les travaux se réclamant de l’approche radicale, qui trouvaient dans la littérature soit un discours idéologique à dénoncer (littérature bourgeoise) ou à célébrer (littérature prolétaire), les géographes qui s’inscrivent dans cette mouvance peuvent aussi avoir tendance à lire toute littérature comme étant militante, revendicatrice et donc progressiste ou, au contraire, rétrograde voire réactionnaire. Elle est impliquée dans ce que Don Mitchell appelle les « culture wars » (Mitchell, 2000). Or, puisqu’ils font intervenir un jeu de médiations plus complexe que le déterminisme de classe de l’orthodoxie marxiste des premiers temps, les enjeux idéologiques ne relèvent plus essentiellement de la classe mais bien des multiples dimensions qui informent la dynamique des identités sociales et culturelles.

Amorcée au milieu des années 1980, cette approche géographique de la littérature s’est popularisée au cours des années 1990 et 2000, de façon privilégiée dans le monde anglophone. Principalement axées sur les enjeux politiques et identitaires, ces analyses géographiques de la littérature en tant qu’intervention dans le discours social abordent depuis peu de nouvelles thématiques. En phase avec les enjeux environnementaux contemporains, Strauss s’intéresse par exemple aux romans d’anticipation qui imaginent les futurs climatiques de la terre (Strauss, 2015). Smith, pour sa part, s’intéresse à toute une littérature qui, de la fiction à l’essai, milite en faveur de la conservation des milieux naturels (Smith, 2018 ; 2019). Si l’intérêt de certains se déplace en faveur de thématiques moins résolument identitaires, la charge et la pertinence politiques des œuvres étudiées n’en demeurent pas moins prégnantes. Les motivations pour recourir à la littérature pour faire œuvre de géographes demeurent relativement les mêmes d’un point de vue théorique. Ces travaux prolongent en fait l’impétus critique sur de nouveaux objets, la littérature pouvant prendre part à des débats aussi bien identitaires qu’écologiques. Il y a fort à parier qu’en la matière, cette perspective de recherche a une longue carrière devant elle.

Notes

- « Mais il existe un autre point de vue de la culture, ancré dans Gramsci, qui dit que, bien que l’homme soit drogué par l’idéologie, il n’est pas encore complètement stupide… » (Thrift, 1983, p. 14).

- Pour une présentation générale des cultural studies en français, on consultera avec intérêt Mattelart et Neveu, 2003 et Cervulle et Quemener, 2015.

- « une vision unitaire de la culture comme le produit artistique et intellectuel d’une élite, affirmant la valeur de la culture populaire à la fois dans ses propres termes et comme un défi implicite aux valeurs dominantes. La culture apparaît comme un terrain sur lequel les contradictions économiques et politiques sont contestées et résolues » (Jackson, 1989, p. 1).

- « Le postcolonialisme… est un nom général pour ces connaissances insurgées qui proviennent des subalternes, des dépossédés, et qui cherchent à changer les conditions et les valeurs dans lesquelles nous vivons tous » (Young, 2003, p. 20).

- « Peu de récits d’aventure ont été plus vulgaires, plus musclés, plus arrogants que L’île de Corail, dans lequel Ballantyne simplifie et exagère les certitudes de l’Angleterre victorienne, ainsi que les valeurs bourgeoises, chrétiennes, blanches, masculines et coloniales de Robinson Crusoé » (Phillips, 1997, p. 36).

- « Si Les versets sataniques constituent quelque chose, c’est la vision du monde du migrant. Il est écrit à partir de l’expérience même du déracinement, de la disjonction et de la métamorphose… c’est la condition du migrant, et je crois que l’on peut en tirer une métaphore de l’humanité tout entière » (Rushdie, cité par Sharp, 1996, p. 124).

- « Les protagonistes sont des hybrides de la culture britannique et indienne, mais dans la Grande-Bretagne raciste contemporaine, ils sont considérés comme étrangers et Autres : les stéréotypes orientalistes des Indiens en font des personnages fantastiques mais effrayants. Pour Rushdie, en tant que migrant postcolonial, le réel et le métaphorique n’existent pas dans des mondes séparés : le symbolique et le littéral sont en partie constitutifs l’un de l’autre » (Sharp, 2009, p. 133-4).

- Le Devoir, 12 février 2019, https://www.ledevoir.com/lire/547640/trente-ans-apres-la-fatwa-le-condamnant-salman-rushdie-ne-veut-plus-vivre-cache

- « In her latest novel, her third, Dionne Brand continues to use the experiences of black Canadians to redraw the map of Toronto. Only, in What We All Long For, Brand expands this cartography to embrace the city’s array of ethnic and linguistic minorities » (Mill’s, 2005, p. WP8). (« Dans son dernier roman, son troisième, Dionne Brand continue d’utiliser les expériences des Canadiens noirs pour redessiner la carte de Toronto. Mais dans What We All Long For, Brand élargit cette cartographie pour englober l’ensemble des minorités ethniques et linguistiques de la ville ».)