Affirmer que « nous naviguons sur un terrain qui tangue et qui change à la mesure même de nos efforts pour le traverser » (Burawoy cité dans Paillé, 2010, p. 10-11) n’est pas une métaphore. L’échéance de juin 2020 devait réunir une équipe de six chercheurs et professionnels pour concrétiser la mission « Argentine » du programme « Fabcom, la fabrique du commun. Vers un nous éditorial ? », mais la pandémie en a voulu autrement. Ce programme régional, porté par Annick Monseigne et Alain Bouldoires, questionnait les communs communicationnels à travers l’étude de presses alternatives. Il s’agissait au départ de repenser le rôle de la presse territoriale dans les formes d’expression reliant les citoyens et leurs institutions. Pour cela, nous comptions « exploiter »1 deux terrains distincts : l’un en Argentine et l’autre sur la commune de Cenon (en Nouvelle-Aquitaine). Alors que nous étions sur le départ pour l’Argentine, la pandémie de la COVID-19 nous a forcées2 à reconfigurer les échéances du programme, à réorganiser les objectifs de la recherche et à repenser notre rapport aux deux terrains – l’un ayant été annulé et l’autre profondément remanié. Cet évènement, qui semblait au départ un frein à la recherche, nous a finalement incitées à envisager le travail de terrain sous un nouveau jour et à nous demander comment un terrain « se travaille » dans une période chamboulée. S’agit-il d’un autre terrain ou du même ? Le travail du chercheur poursuit-il tout de même ses objectifs lorsqu’il adapte son approche ? Observe-t-il toujours le « quotidien » d’un terrain ou simplement un évènement qui le parcourt ? Enfin, « le chercheur travaille-t-il “sur”, “avec” ou “pour” son terrain ? » (Da Lage et Vandiedonck, 2002, p. 2).

Notre article vise à expliciter l’importance de la rencontre et de l’imprévu dans la reconfiguration de deux terrains de recherche. Tout en confrontant les terrains argentins et cenonnais, nous montrerons comment les aléas du contemporain ont transformé les regards portés sur eux et dans quelle mesure le « tournant COVID » nous a permis de redéfinir notre approche du terrain. Aborder ce dernier par le prisme du contemporain est pour nous l’occasion de penser ce qui lie le chercheur à un terrain donné. Pour Ruffel, le contemporain « excède (…) largement son “époque”, la “nôtre”, pour concerner toute constitution d’un corps collectif fondé sur le partage d’un espace-temps » (2016, p. 8). En ce sens, le contemporain évoque avant tout une relation plutôt qu’une qualité propre à une époque. Est contemporain ce qui est le partage d’un ici et maintenant. Comment le chercheur, qui lui-même appartient à une époque donnée, se fait-il le contemporain de son terrain ? Quel regard porte-t-il sur ce dernier ? Comment évite-t-il l’écueil d’une lecture trop influencée par son propre vécu vis-à-vis du terrain ? En somme, comment prend-il garde – ou tient-il compte – de sa propre contemporanéité lorsqu’il choisit de fouler un terrain donné ?

C’est particulièrement la pratique du chercheur qui nous intéressera dans cet article. Pour ce faire, nous ferons appel au concept d’artisanat tel que l’a développé Richard Sennett (2010). Nous verrons, en effet, que le chercheur ne conçoit pas son terrain de manière linéaire, mais à travers un ensemble d’allers-retours avec celui-ci : le terrain est en perpétuelle construction, « en chantier ». Bien que le chercheur soit pétri à l’initiale par certaines intentions et qu’il pose quelques jalons pour organiser son action, un ajustement est nécessaire pour qu’il « fasse corps avec » ou « prenne corps sur » son terrain. En somme, la réflexivité et l’implication sensible du chercheur semblent faire de sa pratique un travail d’artisanat plutôt qu’une ingénierie de terrain. Pour argumenter cette proposition, nous interrogerons parallèlement et successivement nos expériences vis-à-vis des terrains argentins et cenonnais. Nous les appréhenderons notamment à travers quelques représentations graphiques, des prises de notes préparatoires, ou encore des photos qui ont accompagné notre travail. Considérées comme des traces, ces images sélectionnées, annotées, voire produites au détour des terrains, permettront une « reconstruction de la réalité » (Quinton, 2002, p. 4), elle-même « calibrée par des enjeux auctoriaux, éditoriaux et scientifiques propres à la communauté dans laquelle l’écrit est amené à circuler » (ibid., p. 4).

L’intention

Acteur et observateur privilégié du contemporain, le chercheur met ses compétences à l’épreuve, notamment dans la pratique du terrain. Ce dernier terme désigne étymologiquement un triple signifié à savoir une matière (la terre), un lieu où se déroule une action, voire les conditions particulières dans lesquelles une activité voit le jour. En effet :

Le terrain est d’abord un lieu qui a une pertinence sociale comme lieu de pratiques qui se mettent volontairement en rapport les unes avec les autres. Mais il est ensuite un « lieu » reconfiguré par la recherche, borné cette fois par les contraintes théoriques et empiriques. Son découpage nécessite d’assumer une part de responsabilité dans la fixation de ce qui en fait partie et de ce qui lui est extérieur. (Le Marec, 2004, p. 145)

Prenant part à l’élaboration de son terrain de recherche ancré dans un espace-temps qu’il partage de près ou de loin, le chercheur est avec son temps. Il façonne son terrain selon ses modes de perception et les relations qu’il noue avec la matière délimitée dans un rapport spatio-temporel spécifique.

Loin d’être une entité prédéterminée, nous considérons le terrain comme « un concentré d’intentions » (Quinton, op. cit., p. 2), et, dans ce sens, provisoire, inachevé et voué à évoluer en fonction du contexte et des interlocuteurs. La configuration du terrain apparaît ainsi comme une projection, une potentialité ébauchée que le chercheur doit préciser au fur et à mesure qu’il avance dans sa démarche. Il existe donc une tension permanente entre le processus d’objectivation du terrain et l’intention – quelque part subjective – du chercheur qui en délimite les bornes en se laissant également guider par son intuition. Intention et intuition rejoignent la notion de regard, de posture, du rapport du chercheur avec son terrain. Il s’agit d’abord, pour le chercheur, de se mettre à son bureau, de fouler le terrain par la pensée, de le déterminer par quelques objectifs, une zone géographique plus ou moins bien calibrée et un contexte qui lui semble approprié.

Objectif du programme

Un terrain étant à la fois objet de recherche et lieu de cette dernière, il se choisit en fonction des objectifs que les chercheurs se fixent. Fabcom avait pour objectif de considérer les communs communicationnels, c’est-à-dire que le commun y était compris comme un processus de transformation du rapport au collectif revendiquant la capacité à imaginer, construire, expérimenter et agir à travers une communication éloignée des pratiques traditionnelles. Pour ce faire, le programme souhaitait puiser dans les pratiques de presse dites alternatives en Amérique latine3 en vue de renouveler et de dynamiser la communication entre les citoyens et les institutions dans le cadre de la presse territoriale néo-aquitaine. Pour répondre à cet objectif, deux terrains bien distincts ont été projetés : l’un d’observation en Amérique latine et l’autre d’expérimentation en Nouvelle-Aquitaine.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.6aa6tzwk

Concernant le terrain latino-américain, il s’agissait d’interroger des médias de la presse écrite qui échapperaient aux circuits classiques des journaux nationaux et régionaux dans leurs pratiques énonciatives et d’usage. Auraient été observées les pratiques éditoriales alternatives ayant à cœur l’émancipation de la voix citoyenne dans des espaces où les communs se font jour. Mais pourquoi s’intéresser à l’Amérique latine ? En effet, le vaste territoire latino-américain connaît progressivement, à partir des années 1960, l’émergence de nouveaux mouvements qui se présentent comme des « alternatives » aux modèles communicationnels dominants qui donnent la voix aux différents acteurs des luttes sociales. Dans les années 1980-1990, après le retour de la démocratie, les pays latino-américains n’ont eu de cesse d’innover dans leurs pratiques communicationnelles. Le débat s’est déplacé des revendications générales vers celles de collectifs plus réduits ayant montré des résistances communes et/ou communautaires (peuples autochtones, structures militantes, union de métiers, etc.). Malgré la divergence des projets, toutes ces formes communicationnelles reposent sur l’idée de participation citoyenne où l’émetteur et le récepteur pourraient communiquer sans intermédiaire.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.6aa6tzwk

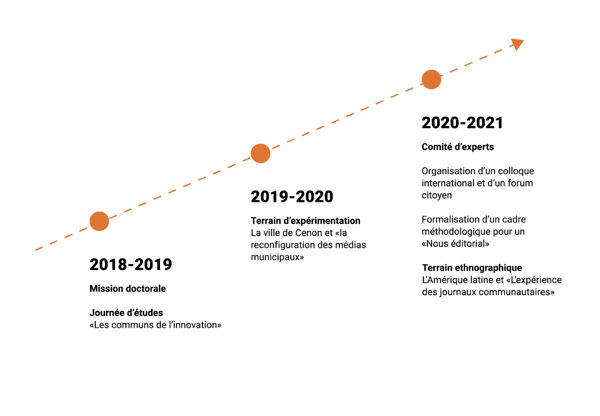

Au tournant du XXIe siècle, comme le note Couffignal en 2013, les pays d’Amérique latine deviennent une source d’inspiration d’un point de vue politique. L’auteur écrit que : « les anciennes puissances en perte de vitesse observ[e]nt ce politique qui se renouvelle pour s’en inspirer » (p .12). Ce sont des motivations similaires qui ont guidé le second terrain de Fabcom. Sur celui-ci, il s’agissait d’expérimenter de nouvelles manières de concevoir le magazine municipal en constituant un « nous » éditorial au sein d’une ou plusieurs communes de Nouvelle-Aquitaine. Ce terrain se serait nourri des observations faites lors de notre voyage en Amérique latine, permettant d’insuffler une nouvelle dynamique aux magazines municipaux néo-aquitains. Un échéancier de trois ans prévoyait d’appréhender le terrain d’expérimentation en 2019-2020, puis d’aller sur le terrain d’observation en juin 2020 pour enfin revenir à Cenon en 2021 et expérimenter à partir des nouvelles pratiques observées.

Délimitation des terrains et choix des médias

Poser des bornes tout en restant alerte aux spécificités des terrains et à nos propres regards, voici un défi que nous avons dû relever. En prenant part au programme Fabcom, nous occupions, nous habitions en quelque sorte l’espace-temps de nos terrains de recherche et nous courions le risque de nous laisser aveugler par nos représentations. Le découpage du terrain supposait alors une vigilance méthodologique en vue de gérer les éventuels biais. Après avoir posé nos objectifs, c’est par le travail interdisciplinaire – qui nous a aidées à limiter ces écueils à travers la mise en commun de nos expériences et connaissances – que nous avons « borné » les deux terrains, nous permettant aussi bien une redéfinition qu’une réappropriation de ces derniers.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.e5414s9a

À l’origine, le programme prévoyait un premier terrain en Amérique latine, mais ce vaste territoire posait un double questionnement : d’abord, sur le choix des pays et des régions où il serait possible d’enquêter, puis, sur les types de médias à analyser dans des contextes assez divers. J’ai rencontré l’une des deux responsables de projet lors d’un séminaire, alors qu’ils avaient déjà commencé à se renseigner auprès de différents interlocuteurs latino-américains. Il s’est avéré que nos recherches convergeaient. J’avais, pour ma part, travaillé sur la presse nationale argentine et la construction de l’agenda politique. Le programme Fabcom, en parallèle, cherchait à porter un regard plus aiguisé sur la « culture latino-américaine ». Lors d’un premier rendez-vous avec les porteurs de projet, j’ai exposé à ces derniers la difficulté qu’il pouvait y avoir à enquêter en « Amérique latine » ou même sur « l’Amérique latine ». En effet, il aurait été très difficile, voire impossible, de saisir ce territoire dans sa globalité pour des raisons contextuelles, logistiques et budgétaires. J’ai souligné la richesse de se focaliser sur un seul pays, en l’occurrence l’Argentine. Je me suis aussi proposé d’aller tâter le terrain sur place, profitant d’un voyage que je devais faire à titre personnel en juillet 2019. À l’issue de ce premier contact, le programme passait d’un terrain latino-américain très étendu (20 000 000 km²), à un autre plus réduit – mais dont la superficie équivaut tout de même à cinq fois celle de la France.

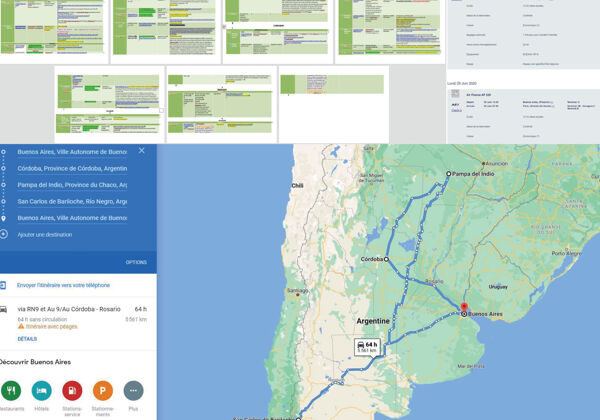

Il restait à cibler des médias, au sein de la vaste géographie argentine, selon un double critère : qu’ils manifestent des communs communicationnels et qu’ils soient logistiquement accessibles. Nous tenions à rendre notre travail de terrain pluriel et représentatif. Pour ce faire, nous avons configuré ce dernier à partir de quatre destinations aux réalités socio-économiques fort diverses. Dans les villes de Buenos Aires, Córdoba et San Carlos de Bariloche, nous irions enquêter sur des revues de type alternatif. Dans la ville de Pampa del Indio, nous allions étudier une radio afin d’observer le « faire ensemble » des peuples autochtones dont les traditions sont plutôt orales. En traversant le pays et en étudiant des médias variés, nous souhaitions rendre compte du riche panorama de l’écosystème médiatique alternatif argentin.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.5e5062xu

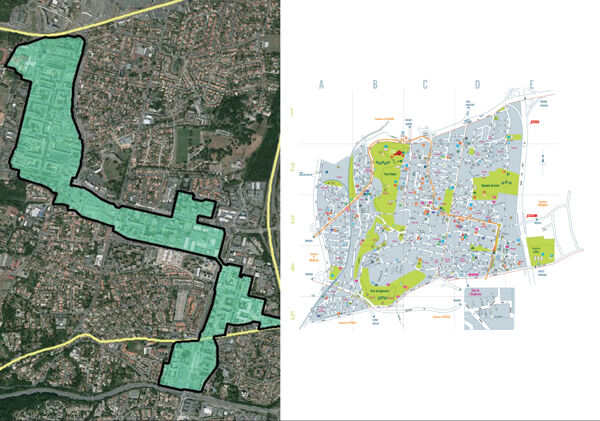

Comme je l’ai évoqué précédemment, grâce au terrain argentin, nous espérions enrichir les nouvelles pratiques au sein des magazines municipaux de Nouvelle-Aquitaine. Pour créer un « nous éditorial », il était bien entendu nécessaire de délimiter ce « nous ». Il n’était pas question de voyager à travers toute la Nouvelle-Aquitaine (comme c’était le cas en Argentine), mais plutôt de circonscrire l’expérimentation à l’échelle d’une commune. La ville de Cenon, partenaire du programme Fabcom, avait exprimé son envie de renouveler son magazine municipal afin qu’il permette l’expression de ses citoyens.

Avant notre rencontre, cette commune avait voulu rendre la parole à ses habitants dans ses pratiques communicationnelles à plusieurs reprises. Déjà, en publiant un magazine intitulé Vies d’ici, vues d’ici au sein duquel les citoyens portaient un regard personnel sur leur quartier. Également, au cours de l’année 2018, la mairie avait lancé une campagne de consultation intitulée « Cenon 2030 » au cours de laquelle les habitants avaient formulé l’envie de créer un « comité communiquant ». L’enjeu pour la commune était de transformer les pratiques descendantes en des discours ascendants. Cette ville semblait être un espace propice à l’expérimentation de nouvelles pratiques, car ses institutions politiques étaient sensibles aux pratiques d’autogestion ou de participation. Notre choix s’est donc porté sur cette commune afin d’expérimenter des « communs communicationnels » que nous aurions observés en Argentine.

Contexte du terrain

Projeter un terrain de recherche implique d’ancrer ses pratiques dans un cadre spatio-temporel et socioculturel qu’il convient de maîtriser ou du moins de connaître. La recherche sur le terrain s’appuie donc sur des rencontres multiples (chercheurs, société civile, professionnels), sur des démarches méthodologiques déterminées (enquêtes, entretiens), sur des « prélèvements » (Quinton, op. cit., p. 3) faits dans des espaces symboliques ou matériels, mais aussi sur les rapports que le chercheur entretient avec ses interlocuteurs. Les caractéristiques du terrain établi ne sont pas à négliger, car elles expliquent souvent des spécificités qui ne sont pas évidentes, notamment lorsque le chercheur enquête en terrain étranger et doit gérer des contraintes linguistiques, sociales et culturelles.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.becfw821

En Argentine, nous nous sommes intéressés à la revue La Luciérnaga, fondée en 1995 dans la ville de Cordoba, dont le but était de réinsérer socialement des jeunes travailleurs informels à travers leur participation à la vente ambulante des revues. Ce projet d’inclusion sociale compte un tiers-lieu de rassemblement, de détente et de partage où les « canillitas »4 se rassemblent pour manger ensemble et préparer leur journée de vente. À Buenos Aires, nous avions l’intention de visiter les locaux de la revue MU éditée par la coopérative Lavaca et fondée en 2006. Cet espace, qui se veut être un lieu de rassemblement militant, fonctionne comme une librairie-boutique, une rédaction pour la revue, mais aussi comme salle de représentation théâtrale. Par ailleurs, nous comptions nous rendre à Bariloche en vue d’assister à une réunion du comité de rédaction de la revue Al margen éditée depuis 2004 et spécialisée dans les questions sociales. À Pampa del Indio, nous souhaitions nous rendre au siège de la radio Lqataxac Nam Qompi gérée par un collectif du peuple autochtone Qom. Ce dernier lutte pour faire reconnaître ses droits auprès des autorités et des autres citoyens.

Le terrain argentin délimité, il fallait resituer socioculturellement la naissance de ces médias dits « alternatifs » en Argentine afin de mieux comprendre les interactions entre les acteurs que l’on allait observer. En 200 ans, l’Argentine a essuyé de nombreuses déconvenues d’ordre politique et socio-économique qui ont énormément fragilisé le tissu social sur fond de rivalité entre Buenos Aires et les provinces. De ce fait, l’écosystème médiatique argentin est dominé par la presse nationale, détenue par des conglomérats médiatiques puissants. Ainsi, le Groupe Clarín et La Nación sont des multimédias qui produisent non seulement les journaux nationaux les plus vendus Clarín et La Nación, mais détiennent à eux deux 71,49 % de l’entreprise « Papel prensa », productrice de papier journal. Face au monopole des médias hégémoniques, d’autres voix ont surgi pour contrecarrer leurs poids, présenter d’autres points de vue et donner la voix aux citoyens. Des revues anti-hégémoniques existaient en Argentine dès les années 1950, mais elles ont connu leur apogée dans les années 1990-2000 en réaction aux politiques néolibérales de l’époque.

La crise socio-économique de 2001 a désarticulé les fondements de la société argentine. Le défaut de paiement de la dette, la succession de quatre présidents en une semaine, les saccages, la mort d’une quarantaine de personnes, le blocage de l’épargne du contribuable, les licenciements en masse ne pouvaient pas laisser les Argentins sans réactions. De cette hécatombe, de nouvelles pratiques sociales ont vu le jour dont un nouveau type de presse dite autogérée. Il s’agit, selon Iturraspe, d’un « mouvement social, économique et politique qui a pour méthode objective que l’entreprise, l’économie et la société en général soient dirigées par ceux et celles qui produisent et distribuent des biens et des services socialement générés » (cité par Badenes, 2017, p. 35). Portées par des associations ou des coopératives, ces publications s’autofinancent et disposent, pour certaines, de tiers-lieux de discussion de l’agenda et de partage d’activités socioculturelles. Un autre tournant dans la configuration du panorama médiatique argentin s’est produit en 2009 grâce à la promulgation de la Loi de services et de communication audiovisuelle5 qui reconnaissait les petits médias comme des acteurs à part entière de l’écosystème argentin. Petit à petit, une nouvelle culture autogérée s’est installée avec la création en 2010 d’ARECIA, association qui regroupe les revues culturelles indépendantes luttant pour la promulgation d’une loi de protection6 des productions journalistiques autogérées.

En Argentine, les médias autogérés sont par nature indépendants des grands médias, proposent des agendas inclusifs qui revendiquent les droits des secteurs opprimés et ne s’alignent pas sur l’agenda intermédiatique dominant. De ce fait, ils ne peuvent être analysés comme le seraient des médias autogérés en France.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.c7de1l2v

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine, le contexte est tout autre. Les pratiques liées à la production des magazines municipaux sont très institutionnalisées. Avec une analyse statistique de discours effectuée avec le logiciel Alceste, je me suis aperçue que la parole des citoyens non élus est peu présente, voire délaissée, et que le magazine sert davantage de « vitrine » aux travaux menés par les élus. Cette étude préliminaire confirmait ma volonté d’expérimenter de nouvelles manières de penser le magazine municipal d’une ville en pleine réflexion.

En effet, certains quartiers de la ville de Cenon étaient soumis à un plan de renouvellement urbain (PRU). C’était une période de chamboulements pour deux quartiers de la commune : Palmer et La Saraillère. Pourquoi ne pas questionner le « nous » d’un quartier en pleine reconfiguration ? Forts d’interrogations et d’incertitudes concernant leur avenir dans le quartier, les Cenonnais auraient probablement beaucoup à dire… Peu à peu, le contexte du terrain lui-même a informé et déformé le terrain, pour restreindre l’expérimentation au quartier Palmer de Cenon.

La préparation

La préparation d’un terrain implique de reformuler les intentions de recherche en vue d’une réalisation. Il s’agit d’organiser la rencontre avec la « matière » du terrain : cadrer la méthodologie de recherche, choisir ses outils et planifier les interactions. Pour Quinton, le « terrain construit est confronté à un environnement réel » (op. cit., p.2). Cette première prise de « contact » avec le terrain implique de matérialiser les idées, de projeter dans le réel les objectifs précédemment formulés… Ce sont les premières rencontres de l’artisan-chercheur avec son matériau, qui est prêt à « écouter le chant de la scie, le rythme des coups de maillet [parce qu’] ouvrir les sens aiguise l’observation, éveille la curiosité […] » (Marshall, 2017, p. 62).

En exposant un conflit entre correct et fonctionnel, Sennett (2010) suggère qu’il faut renoncer à la perfection de l’idée que l’on se fait d’un travail pour pouvoir pratiquer. Cela implique, pour le chercheur, de réduire son champ d’investigation, de raboter quelques méthodes pour s’adapter aux contraintes des acteurs du terrain et de modifier ses échéances. Cela ne nuira pas pour autant à sa pratique de la recherche – cela ne le rendra pas négligent. Sennett commente à ce propos : « Il semblerait que plus on s’exerce et pratique son métier, plus on acquiert un esprit pratique – les deux mots ont la même racine – au point de se focaliser sur le possible et le particulier. » (ibid., p. 45). Les deux terrains de Fabcom se faisant écho, cette double « pratique » du terrain nous a permis d’acquérir l’« esprit pratique » évoqué par Sennett, nous apprenant tantôt à entretenir (ou nouer) les relations au terrain, tantôt à évaluer les distances (physiques et symboliques) pour enfin planifier notre pratique.

Les relations des terrains et intérêts particuliers

Le terrain se travaille en fonction des individus rencontrés et des collègues universitaires, des compétences et des appétences de ceux-ci, par le réseau du chercheur et par le bouche-à-oreille, en fonction des disponibilités et des volontés… Notons que les individus intégrés au groupe de travail peuvent à la fois être issus du monde académique, du monde professionnel, mais aussi du terrain lui-même. Aussi, ce ne sont pas seulement les caractéristiques individuelles qui priment sur l’implication des personnes, mais bien la synergie du groupe, qui implique d’entretenir les relations sur le long terme et de réadapter, encore une fois, les pratiques envisagées et les objectifs que l’on s’est fixés.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.ebac6o5f

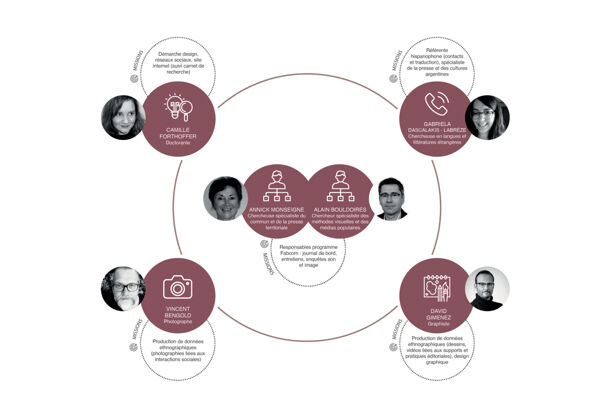

Afin d’aborder le terrain argentin en tenant compte de sa dimension culturelle, organisationnelle et médiatique, les porteurs du projet Fabcom ont souhaité rassembler des profils variés dans l’équipe de recherche : nous étions quatre chercheurs.ses et deux professionnels de l’image (un photographe et un graphiste). Chacun et chacune s’était vu confier une mission : mener des entretiens, observer les pratiques des collectifs autogérés, consigner des notes ethnographiques, s’assurer de la cohérence des observations avec les spécificités de l’Argentine, tenir un carnet de bord du terrain… Il s’agissait de consolider l’approche de l’équipe Fabcom par la richesse de nos profils, d’aiguiser mutuellement nos regards et de croiser nos compréhensions respectives du terrain.

Cependant, les relations humaines qui devaient se tisser autour de cette mission n’étaient pas uniquement celles de notre équipe : nous devions également créer des liens avec les Argentins qui acceptaient de nous accueillir. J’ai donc entrepris de contacter les médias que nous avions préalablement identifiés, mais aussi des chercheurs ou chercheuses argentins qui travaillaient déjà sur les médias alternatifs en Argentine ou encore des responsables de services de communication de certaines villes. Certains de ces échanges ont été rendus possibles grâce à des collègues de l’université Bordeaux-Montaigne, ou encore par la rencontre de certaines personnes qui nous ouvraient leur carnet d’adresses et nous introduisaient auprès d’interlocutrices et interlocuteurs pertinents. Sans être sur le terrain, nous le travaillions déjà, à distance. Le « contact » avec le terrain n’était alors pas lié à la proximité géographique, mais se révélait au détour des résistances ou adhérences que nous rencontrions au fur et à mesure de la préparation.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.1a11bqow

La chronologie des deux terrains et de la pandémie a permis un tournant dans ma conception du « travail de terrain ». Celui de Cenon avait été préparé une première fois avant la pandémie. En parallèle et successivement, nous avions planifié notre départ en Argentine. Les confinements ayant stoppé l’ensemble de ces missions, je me suis rendu compte qu’il fallait reconstruire entièrement mon approche du terrain cenonnais… En l’abordant avec davantage de souplesse. C’est grâce à la préparation de l’Argentine que j’ai pu prendre du recul sur ma propre posture.

En tant que doctorante, cette première expérience aux côtés de chercheur et chercheuses plus aguerris m’a permis, pour Cenon, de tenir compte de la dimension collective d’une recherche… Ainsi, je n’abordais plus le travail de terrain comme étant le fruit du seul travail du chercheur. Au lieu de me penser « à distance » ou « en surplomb » du terrain que je souhaitais observer, j’accordais une place importante au réseau et aux interactions des différents acteurs et actrices cenonnais.

Avant le premier confinement, j’avais déjà initié un premier travail avec le service communication de la ville de Cenon. Au fil de nos réunions et en raison des délais ajoutés par la pandémie, j’ai compris que j’allais devoir tisser des liens avec d’autres acteurs du terrain : des associations de quartier, des représentants de la métropole de Bordeaux, des bibliothécaires, des bailleurs sociaux, des représentants de la métropole bordelaise… Et bien entendu, des habitants – qui se sont avérés être les principaux moteurs de cette recherche.

Les individus tenaient alors une place plus importante dans cette recherche et les relations de chacune avec chacun étaient primordiales. Plutôt que de lister un ensemble de compétences pour chaque acteur, je préférais m’attarder sur les relations et leurs dynamiques possibles. La « matière » du terrain devenait vivante, l’équipe Fabcom n’était plus « extérieure » au terrain, mais bien « actrice » de celui-ci. Enfin, le projet de recherche n’était pas « à côté » du terrain, mais pris dans son écosystème. Les individus s’ajoutaient ou se succédaient au fur et à mesure de la préparation et j’acceptais d’envisager le terrain avec souplesse et résilience.

La distance du chercheur et du terrain

Si le chercheur doit un jour entrer en « contact » avec sa matière, il s’avère que

la distance est un critère important dans l’appréhension de cette dernière. Le corps

du chercheur est entièrement impliqué dans le travail du terrain, car il s’agit de

prendre ses marques avec sensibilité. Pourtant, la distance n’empêche pas toujours

la proximité (et vice versa).

Distance et proximité représentent des notions dialectiques dans la mesure où elles

se définissent par l’espace qui relie une identité à une A(a)utre (personnes, points

géographiques, traditions, etc.). En effet, tout éloignement ou rapprochement présuppose

le rapport à une altérité oscillant entre étrangeté et familiarité.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.8e4fctpz

L’intérêt de Fabcom pour le terrain argentin était centré sur la dynamique des pratiques autour des processus de co-construction. Or, il s’agissait également de se tourner vers un espace lointain qui invitait à la découverte, imprégné d’un certain exotisme pour des personnes étrangères à sa culture. Pour construire ce terrain, les contraintes spatiales ont rendu les communications difficiles, car il a fallu, dans un premier temps, attirer l’attention des interlocuteurs et interlocutrices, « créer » des envies de collaboration, maintenir les liens dans le temps. Si les messages par courriel ont permis de briser la glace dans un premier temps, d’autres techniques m’ont permis de me rapprocher du terrain : les appels téléphoniques, les messages vocaux sur WhatsApp, les appels vidéo, etc. Ces échanges se sont avérés chronophages, mais nécessaires pour établir un lien de confiance avant le voyage. J’ai ainsi été amenée, par exemple, à parler deux heures au téléphone avec une interlocutrice qui tenait à me raconter son parcours de recherche ou bien à téléphoner, à la demande de son directeur, à la radio de Pampa del Indio pour parler de la France. Si l’Argentine était une destination exotique pour la plupart des membres de l’équipe, pour nos interlocuteurs argentins, l’exotisme parlait français. L’étalement géographique marqué par la distance entre le terrain et la France, mais surtout entre les quatre régions que l’on comptait visiter représentait un vrai défi logistique et un enjeu de décentralisation et de prise en compte de la diversité.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.4bd6n92z

Du côté de Cenon, les échanges étaient facilités par la proximité géographique. C’est ainsi que nous avons pu entretenir une relation à long terme. Comme nous l’avons vu, de nouvelles rencontres se sont ajoutées aux premières relations entretenues avec le service communication de la ville de Cenon. Grâce à la proximité du terrain, il a été très aisé de s’y rendre afin de préparer l’expérimentation. C’est ainsi que j’ai pris part à plusieurs évènements : des « diagnostics en marchant » réalisés dans le cadre du plan de renouvellement urbain, des expositions photos réalisées avec le centre social et culturel, des projections filmiques au sein même de l’appartement d’une habitante, des balades photographiques dans le quartier Palmer, etc. Il était donc plus simple de s’accorder sur la préparation de l’expérimentation en prenant en compte les objectifs de chacune des parties prenantes.

Pourtant, cette proximité « sur le papier » ne m’assurait pas de l’être avec les Cenonnais et Cenonnaises. Plus j’appréhendais le terrain, plus j’envisageais la distance sociale, culturelle et économique qui me séparait de ses acteurs et actrices, en grande majorité allophones et issus de parents immigrés. Mon statut de chercheuse approfondissait la distance vis-à-vis de ces personnes, souvent stigmatisées, qui pouvaient se méfier de mon intérêt pour elles.

La temporalité et aléa

La distance géographique impacte également la temporalité du terrain. En Argentine, le temps était compressé dans une durée strictement définie. A contrario, à Cenon, le terrain s’est dilaté dans le temps, car aucune contrainte temporelle n’avait été fixée (finalement, la préparation de ce terrain a duré près de deux ans). Ce délai octroyé, s’il est parfois vu comme une contrainte organisationnelle, s’avère néanmoins bénéfique au chercheur qui a alors plus de temps pour appréhender la « matière » du terrain et l’observer sous différents angles.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.ce3cahlu

La préparation du voyage en Argentine s’est accélérée entre janvier et février 2020. Le 7 janvier 2020, toute l’équipe s’est réunie avec beaucoup d’enthousiasme. Fin février, les billets d’avion et les hôtels étaient réservés. Le planning de la mission avait été difficile à établir en raison des contraintes professionnelles des membres de l’équipe, des interlocuteurs argentins et des jours fériés en Argentine : du 13 au 30 juin 2020, nous allions rester 15 jours sur le sol argentin dont neuf jours étaient seulement ouvrables. Nous étions en train de discuter sur les manteaux à emporter pour l’hiver austral, sur les forfaits mobiles à prendre quand, hélas, les premières questions sur un « report » du voyage se sont posées. Le temps s’est alors arrêté, l’espace a été contraint, tout le monde a été isolé de part et d’autre de l’océan… Entre l’impression d’accélération temporelle, la projection du temps comprimé et l’expérience du temps suspendu, de nouveaux termes sont venus enrichir les dictionnaires : confinement, déconfinement, gestes barrière… Pourtant, ce quotidien était partagé de part et d’autre de l’océan Atlantique, ce qui, d’un certain point de vue, nous rendait plus proches les uns des autres.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.efa05963

Pour le terrain de Cenon, le temps était davantage dilaté sur une longue période que compressé sur une période délimitée. Les premières rencontres ont eu lieu en 2019 et se sont maintenues jusqu’à la fin de ma thèse avec une fréquence mensuelle. L’expérimentation devait commencer avec des ateliers de design collaboratif qui devaient avoir lieu une semaine sur deux. La proximité géographique me permettait de moduler le planning prévu selon les évènements. Il était donc assez facile de passer un coup de téléphone, de fixer un rendez-vous quelques jours plus tard ou encore de se rendre dans le quartier Palmer pour y prendre des photos, observer les habitudes de ses habitants. La crise sanitaire est apparue alors que je devais lancer le premier atelier. Comme l’expérimentation impliquait de « faire ensemble » avec les habitants de Palmer, celle-ci est devenue plus compliquée à cause des jauges imposées par le gouvernement. Cela m’a permis de remanier le planning, l’étaler dans le temps, replanifier les évènements. La situation était bien plus simple que pour l’Argentine, car la proximité permettait de s’adapter aisément au changement… Elle me permettait aussi de prêter plus d’attention aux modalités de participation des Cenonnais.

L’ajustement

En planifiant presque à outrance les différents terrains, nous faisions l’écueil de les considérer comme des « objet[s] de connaissance (…) étant d’emblée le[s] cadre[s] sur le[s]quel[s] [le chercheur] va fonder son investigation du réel » (Althabe, 1990, p. 3). Il fallait qu’apparaissent les conditions extraordinaires liées à la COVID pour prendre le temps de mieux regarder nos terrains et nous permettre d’errer quelque temps. Aussi particulières que ces circonstances aient pu paraître, elles nous offraient néanmoins quelques manifestations de l’ordinaire : ici, nous observions le rapport au temps des habitants d’un terrain, là, nous appréhendions la distance des citoyens avec leurs institutions, creusée par les multiples confinements. Devenir contemporaines de nos terrains était facilité, car nous pouvions, pour reprendre les termes d’Agamben, observer « cette invisible lumière qu’est l’obscurité du présent » (2008, p. 40).

La planification opérée initialement (nous pensions procéder de manière purement chronologique : poser nos intentions, organiser le terrain puis le mettre en œuvre) nous rendait aveugles aux spécificités des terrains argentins et cenonnais. Althabe écrit que « plus [les sujets observés sur un terrain] sont “autres”, plus l’ethnologue risque de manquer de vigilance, de transformer sans critique préalable sa question en réponse préétablie, de fonder sa démarche sur la poursuite d’objet de connaissance sans existence » (op. cit., p. 3). Pour rebondir sur cette affirmation, nous dirions que l’erreur du chercheur lorsqu’il observe le « lointain » serait de poser un jugement, une mauvaise interprétation ou une lecture partielle de son objet en adoptant le regard issu de sa propre culture – c’est ce qui nous est arrivé pour l’Argentine. Pourtant, l’observation du « proche » peut tout autant être pernicieuse pour le chercheur : il risque de confondre le « proche » et le « même » sans même s’apercevoir qu’il y a quelque chose d’« autre » – c’est ce qui s’est passé à Cenon. Dans notre cas, c’est la pandémie qui a permis de bouleverser notre relation au lointain et au proche, nous permettant de regarder au mieux nos différents terrains. D’une part, l’évènement semblait réduire la distance avec l’Argentine sans l’anéantir7 ; d’autre part, il semblait augmenter celle qui nous séparait de Cenon8.

À mesure que nous regardions nos terrains dans toute leur contemporanéité (et, en l’occurrence, à travers le contexte bien spécifique d’une pandémie), nous étions plus à même d’en observer le quotidien. Nous comprenions alors ce que veut dire Sennett lorsqu’il écrit, à propos de l’artisanat, que « l’intuition se travaille » (op. cit., p. 290). Il s’agissait bel et bien d’envisager le terrain comme une matière à saisir9. C’est ce que relève Steck qui compare le terrain à une « matière, formée à la suite de processus constitutifs longs, complexes et toujours inachevés » (2012, p. 76). C’est en cela que le chercheur est davantage artisan qu’ingénieur : il travaille son terrain comme un ébéniste peut travailler le bois. Selon les caractéristiques de la matière qu’il travaille, l’artisan pose quelques intentions, prépare ses outils… Mais pendant (ou même avant) la mise en œuvre, la matière en question dévoile ses aspérités et ses spécificités : il devient impossible de la travailler correctement si le chercheur-artisan ne parvient pas à déceler ces dernières. Un ajustement devient nécessaire.

C’est pourquoi nous trouvons pertinent d’affirmer que le travail de terrain possède une dimension artisanale, car il implique une non-reproductibilité de la situation (a contrario de ce que fait plutôt le travail industriel). Cette dernière n’est pas une épine dans le pied du chercheur ; elle lui permet de mieux comprendre l’ensemble des situations qu’il interroge – justement, car la situation est empreinte du quotidien, des réactions de chacune et chacun au jour le jour. Le terrain se révèle alors dans ce qu’il a de plus commun : sa prise dans le temps. En cela, penser le contemporain ne se résume pas seulement à penser l’actuel, mais à tenir compte des certitudes que ce contemporain a pu transmettre – à tort – au chercheur. L’étude du contemporain ne se réduit plus à une analyse de l’ici et maintenant, mais à l’analyse de certains comportements humains dans un ici et maintenant…

https://nakala.fr/10.34847/nkl.dd96l03p

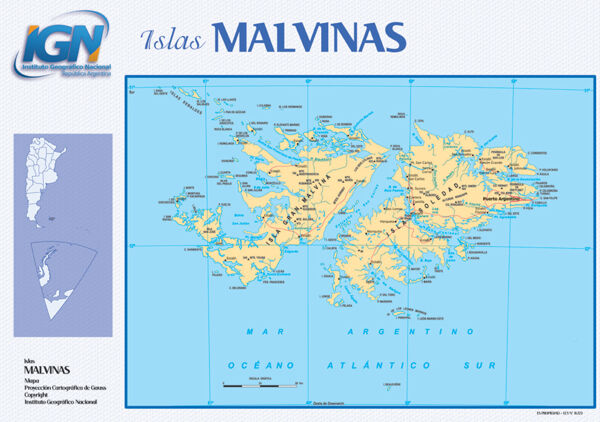

Étant d’origine argentine, j’ai effectué un travail de mise à distance et de médiation culturelle au sein de l’équipe, avec les interlocuteurs et envers l’objet d’étude. Voici un exemple d’ajustement que j’ai dû proposer à mes collègues : après la conception de la carte de l’Argentine faisant figurer l’itinéraire de la mission, un élément capital était absent… les îles Malouines ! Ne pas les représenter aurait pu déclencher un énorme rejet de la part des Argentins. La guerre des Malouines de 1982, opposant l’Argentine à l’Angleterre, reste un épisode symbolique majeur qui a précipité la fin de la dictature. Ce territoire, originellement argentin a été renommé Falkland Island par la couronne britannique à qui il appartient aujourd’hui. La représentation des îles Malouines dans la cartographie argentine est donc, pour les Argentins, un enjeu de souveraineté – elle fait par ailleurs l’objet de réclamations auprès des organismes internationaux. En omettant les îles Malouines dans les documents envoyés à nos interlocuteurs, nous aurions pu raviver une blessure encore à vif.

Par ailleurs, j’ai dû expliquer à nos contacts établis en Argentine que notre équipe de recherche ne venait pas en Argentine pour donner des leçons ou critiquer leurs façons de faire, mais au contraire pour s’inspirer des pratiques mises en place afin d’espérer les appliquer en France. Nos interlocuteurs argentins appartenant à la classe moyenne et aux classes défavorisées pouvaient, en effet, être réticents à notre venue, car les classes aisées en Argentine font souvent preuve d’eurocentrisme. Cette inversion des rôles allant d’une eurodécentration vers un latinocentrisme a créé un climat de confiance chez nos interlocuteurs.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.6be31354

On peut revenir sur chacune des étapes précédemment décrites (l’intention, la préparation, la mise en œuvre…) en voyant comment les aléas rencontrés ont reconfiguré les terrains de recherche et changé le regard que nous portions sur eux. Le terrain d’observation en Argentine a été annulé, ce qui m’a amenée à repenser le terrain d’expérimentation à Palmer et adapter les objectifs de ma recherche. À partir de cet instant, il n’a plus été question de se « nourrir » de pratiques argentines fantasmées et exotisées, mais de réinvestir la richesse propre au quartier Palmer et à ses habitants. Mon approche du terrain a beaucoup évolué à la suite de ces évènements.

Mes intentions de recherche vis-à-vis du terrain, tout d’abord, ont changé. Les recherches préalables réalisées pour l’Argentine ont dévoilé que ce n’était pas le renouvellement de l’ « objet papier » qui était au cœur des pratiques des médias alternatifs, mais que c’était plutôt « la relation à l’autre », envisagée dans toute sa dimension politique… L’enjeu n’était-il pas le même pour Cenon ? En reformulant les intentions du terrain, cela m’a permis de mettre à distance les prérogatives institutionnelles pour mieux tenir compte des Cenonnais eux-mêmes. En effet, le service communication de Cenon espérait créer un nouveau magazine municipal, mais ne souhaitait pas nécessairement repenser toutes les modalités de communication entre les institutions et les citoyens… Les ateliers menés avec les habitants sont donc devenus, pour moi, un moyen de mener une exploration-expérimentation portant sur les formes de démocratie. En parallèle, je laissais de côté l’idée d’une consultation-expérimentation ayant pour but de refondre le magazine municipal de la ville.

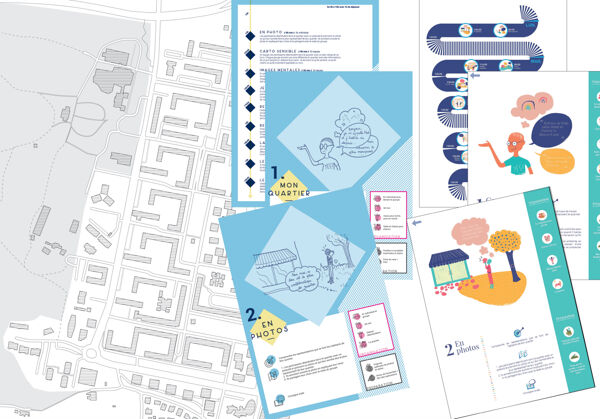

C’est également mon approche de la « collaboration » qui a évolué. En m’inspirant des discussions que nous avions eues à propos de l’Argentine, j’ai davantage interrogé les habitants sur la délimitation du quartier Palmer et sur l’identité qu’ils y prêtaient. Mon regard porté sur le terrain a ainsi évolué grâce aux rencontres avec ses acteurs. La conduite de l’expérimentation a été remaniée en profondeur, en collaboration avec les habitants : de la charte graphique du projet aux formes que prenaient nos rencontres, chaque élément était discuté de manière hebdomadaire. C’est ainsi que l’expérimentation n’a plus porté sur un magazine municipal collaboratif (que nous jugions de prime abord, au sein du programme, comme étant l’espace de rencontre idéal entre les citoyens et les institutions), mais elle s’est tournée vers la mise en relation des citoyens et de leurs institutions, ainsi que sur le renforcement de leurs liens.

https://nakala.fr/10.34847/nkl.b790e0dz

Mon regard sur le terrain ayant changé, c’est également ma posture de designer-chercheuse qui a subi une mutation. J’ai abandonné l’idée de faire émerger du commun (n’y avait-il pas-là comme un oxymore ?). Initialement, j’avais préparé l’expérimentation en « imposant » un agenda : cette posture était bien trop verticale pour prétendre à une quelconque réflexion politique. J’ai finalement préféré rendre le design au citoyen – comme le propose le titre de ma thèse – en laissant les relations se créer ou se défaire comme l’entendaient les Cenonnais. C’est donc mon regard qui a changé, mais aussi ma façon « d’être » une chercheuse qui a évolué… Ce qui s’est avéré être une incroyable opportunité pour un parcours de doctorat.

Conclusion

Nous avons interrogé le processus de construction des terrains et notre expérience de travail en commun. Cette expérience « artisanale » du contemporain semble découler de la redéfinition constante du/des terrains en tant que trace, présence et/ou possibilité spatio-temporelle en fonction des acteurs. Puisqu’« un terrain serait […] un ensemble d’états et de processus prélevés dans des espaces matériels ou symboliques » (Quinton, op. cit., p. 2-3), nous considérons que la mission Argentine10 a permis, dans un premier temps d’élargir la « focale » pour permettre, par la suite, une refocalisation sur le terrain de Cenon.

Si le chercheur espère toujours rendre honneur à certains modèles, qu’il soit bien tendu par une quelconque intention et orienté par une réflexion avant même de fouler le terrain, il est nécessairement contraint et surpris par un contexte, l’amenant à créer et à inventer d’autres manières de faire. Pour citer Sennett, « l’atelier de l’artisan est un lieu où s’exprime le conflit moderne, peut-être insoluble, entre l’autonomie et l’autorité » (op. cit., p. 113) : lorsqu’il s’agit de pratiquer le terrain, rien ne semble aussi important que d’apprécier les modèles de la recherche pour les remettre en question.

Une telle capacité de mise à distance et de réappropriation d’un terrain – qui implique de « reconquérir en permanence son autonomie » (Althabe, op. cit., p. 4) – est permise par la mise en commun des expériences entre le chercheur, son terrain, mais aussi son équipe de recherche. C’est ce qu’évoque Ruffel lorsqu’il écrit que le contemporain est une « cotemporalité », c’est-à-dire une « synchronisation de temporalités multiples » (op. cit., p. 9). Il ne s’agit pas de tenir le contemporain comme étant une époque, un système de mœurs ou de valeurs, mais plutôt de le considérer comme un état de fait qui façonne à la fois le corps du chercheur et la matière à laquelle il se confronte. Le chercheur est ici et maintenant et doit prendre conscience de son état de contemporanéité afin d’aiguiser son regard et mettre en question ses certitudes. En comparant le chercheur à l’artisan, nous ne souhaitons pas construire un mythe autour de lui – comment peuvent l’entendre certains chercheurs (Crettaz, 1986), mais plutôt rendre compte de son adaptabilité vis-à-vis de ses méthodes de recherche.

On l’a vu « “faire un terrain” n’est pas seulement aller quelque part » (Quinton, op. cit., p. 3), puisque « le terrain, vu comme construction formelle propre à un chercheur, peut revêtir des formes très diverses » (ibid.). Nous pourrions dire que l’expérience contemporaine d’un terrain par le chercheur ne peut exister sans une « expérience ethnographique très particularisée, (…) [qui a su] instiller en lui des doutes […] profonds quant à ce qu’il tenait auparavant comme allant de soi » (Descola, 2005, p. 26).

Bibliographie

Notes

- Nous reviendrons sur ce point de vue dans l’article.

- Ne souhaitant pas nous exprimer au nom de l’ensemble de l’équipe Fabcom, et cette réflexion émanant seulement de l’expérience des autrices de l’article, nous préférons accorder au féminin.

- Les porteurs du programme avaient ainsi désigné, dans un premier temps, le terrain d’observation.

- Ce terme désigne les vendeurs ambulants de journaux.

- La loi n° 26522 de 2009 devait permettre de démocratiser les médias télévisuels et radiophoniques, face au monopole des géants médiatiques.

- En espagnol, « ley de fomento ».

- Les échanges en ligne avec nos interlocuteurs permettaient de partager cette situation inédite commune.

- Les situations de précarité des Cenonnais se manifestaient, soulignant le peu d’importance qu’ils accordaient à leur participation politique et affirmant leur besoin de créer du lien social avant tout… Ce qui était bien éloigné de nos hypothèses initiales.

- Et par l’emploi de ce verbe, nous cherchons à souligner l’investissement du corps dans l’action.

- La mission a finalement été menée en avril 2023 (c’est-à-dire trois ans après le début de la pandémie, et dans la suite du terrain cenonnais).