À la Renaissance, la science dermatologique est inexistante et la peau n’est perçue qu’à l’œil nu. C’est seulement au XVIIe siècle que le Bolonais Marcello Malpighi effectuera des coupes histologiques et le Néerlandais Govert Bidloo des observations au microscope1. Pour les savants du XVIe siècle, notre épiderme est une gaine opaque, qui voile la fabuleuse machine corporelle : en témoignent, dans les ouvrages de dissection de l’époque, les écorchés anatomiques qui ôtent leur enveloppe cutanée comme s’ils se débarrassaient d’une tunique superflue (fig. 1 à 3).

Mais si les Renaissants sous-estimaient la richesse biologique de cet étrange organe, en revanche ils l’ont investi d’un nouvel imaginaire et en ont exploré toute la richesse symbolique. Plus que jamais, ils ont pris conscience de ses ambivalences : extérieur et intérieur au corps, irrigué par le sang et offert aux regards, à la fois chair vulnérable et vêtement protecteur, il est doté des propriétés contradictoires d’une frontière ou d’une “interface”, qui associe au moins autant qu’elle sépare.

Ce “paradoxe épidermique”2 a enchanté les philosophes, les artistes et les poètes, en particulier, à qui la peau apparaît comme un tissu vivant et éloquent : surface de signes, elle nous “parle”, et ses affinités avec le parchemin ou la page font d’elle une métaphore privilégiée du support même de l’écriture. Le texte, quant à lui, est simultanément textile et texture, appelant une polysensualité, invitant le lecteur à une expérience autant esthétique qu’esthésique. La peau est langage, et réciproquement.

Voilà ce que nous aimerions montrer ici, en suivant un parcours qui pourrait prendre pour guide l’énigmatique formule de Léonard de Vinci : “Plus tu converseras avec les peaux chargées de sens, plus tu acquerras de sapience”3.

![Odoardo Fialetti, Muscles dorsaux, gravure tirée de “Tabulae Anatomicae” par Giulio Casserio, Venise, 1627 [posthume], planche 16.](https://nakala.fr/iiif/10.34847/nkl.f6edx8t8/full/500,/0/default.jpg)

Le langage de la peau

Brèves considérations lexicales

Comme si nommer la peau était aussi malaisé que la définir, les mots qui la désignent sont restés confus pendant des siècles. Le grec proposait ἐπιδερμίς, δέρμα, ἀσκός, κῶας, χρώς ; le latin pellis, cutis, corium, pellicula, scortum… ; le français a hésité entre pel, peu, cuir… La peau semble échapper au discours qui tente de la saisir. Un flou entoure l’aperception de cet organe, tant il est complexe et profond malgré son apparente superficialité : “son concept ne cesse d’hésiter entre le tégument (ce qui recouvre) et le derme (ce qui découvre ou dépouille, selon l’étymologie du mot)”4, entre la chair innervée et la cuirasse inanimée.

Cette ambivalence est patente à la Renaissance, notamment dans le discours médical qui reprend le plus souvent les expressions anciennes et leurs flottements sémantiques : en témoignent les Definitionum medicarum libri XXIIII (1564) de Jean de Gorris et le Lexicon medicum graeco-latinum (1604) de Bartolomeo Castelli ; quant au Flamand André Vésale, malgré ses dissections et sa connaissance des tissus humains, il peine à qualifier la peau ainsi qu’à définir précisément la stratification de ses couches et leurs fonctions, si ce n’est par des formules équivoques. Elle lui apparaît en effet comme un entre-deux, un “milieu”, un “mélange” entre “nerf et chair”5. Même approximation chez Ambroise Paré, qui emploie des formules vagues pour décrire le derme et son enveloppe (il les désigne comme “vray cuir” et “non vray cuir”6), ou chez André Du Laurens qui pour sa part insiste sur la dualité de cet organe en distinguant la “membrane charneuse” de la “surpeau”7.

Pourtant, c’est à la Renaissance que la “peau” émerge linguistiquement, sinon médicalement. Chaque langue vernaculaire tend à imposer un mot pour la désigner : pelle, piel, skin, Haut…, perdant ainsi la diversité sémantique des langues anciennes. L’exemple du français est révélateur à cet égard : le lexicographe Robert Estienne, dans son Dictionnaire françois-latin (1539), traduit parle seul mot “peau” nombre de termes aux significations particulières :

“Peau de parchemin(Membrana) ; Petite peau de parchemin (Membranula) ;

La peau qui couvre les yeux dessoubs et dessus, en les clignant (Cilium) ;

La peau du bout du membre de l’homme (Præputium) ;

Une peau endurcie és mains par trop labourer, et és pieds de trop cheminer (Callus, et Callum) ;

Une peau cousuë en façon d’un sac, ou un sac mesme (Culeus) ;

La peau ou pelure de quelque fruit (Calyx) ;

Petite peau deliée entre l’escorse et le bois (Membrana ligni) ;

Peau molle et deliée, dequoy on fait gans, bourses, et autres choses (Aluta) ;

Les serpens se despoüillent de leur vieille peau (Serpentes exuunt senectam) ;

Peaux de bestes sauvages (Ferarum spolia) ;

Qui est couvert de peau (Pellitus).

La petite peau et bourse, où l’estuy du grain de froment (Folliculus)8.”

Si jusqu’alors ce mot était peu attesté, Estienne lui alloue une place de choix dans le vocabulaire du français pré-classique en le chargeant de désigner tour à tour le parchemin, les paupières, la fourrure, la pelure, la coquille, l’écorce, le cuir ou la toison des animaux, la mue, le vêtement, là où le latin proposait des dénominations diverses et plus rigoureuses, mais qui avaient pour inconvénient de nier la “peau” en tant que telle, offusquée qu’elle était par ses diverses appellations. Ce qui ressemble ici à un appauvrissement sémantique est en fait un enrichissement conceptuel : à l’hétérogénéité des mots se substitue l’homogénéité d’un vocable unique et, du même coup, d’un objet singulier. Pour la première fois, la peau est pensée pour elle-même.

Il faut noter, parallèlement, que si la diversité des mots qui nomment la peau signale une difficulté épistémologique, elle apparaît aussi comme une richesse dont les spéculations et les rêveries des Renaissants ont tiré profit. Songeons à Rabelais, parmi tant d’autres : en tant que médecin, il ignore ce qu’est exactement la peau ; mais elle excite son imagination, quand il compare dans le Quart Livre (1552) celle de Quaresmeprenant à une “gualvardine” – c’est-à-dire à un manteau, pourvu d’une capuche de cuir –, et son “epidermis” à un “beluteau” – c’est-à-dire à un crible pour la farine, dont les trous rappellent les pores.

Corps subjectile

L’histoire de la peau se confond avec celle de l’humanité9 et toutes les époques ont dû connaître un imaginaire épithélial. Mais c’est à la Renaissance que l’énigmatique organe connaît une véritable “épiphanie”. Pas seulement parce qu’alors le corps et la chair sont puissamment revalorisés, mais aussi et surtout parce que la peau est plus que jamais perçue comme une surface sémiotique. Comme un support de langage, ou du langage. Michel Foucault l’a souligné, à propos de la théorie des correspondances : entre la fin du Moyen Âge et la fin du XVIe siècle, “il faut que les similitudes enfouies soient signalées à la surface des choses ; il est besoin d’une marque visible des analogies invisibles”10.

Aussi la peau, plus encore qu’à un vêtement, est-elle assimilée à un espace d’inscription. Tout se lit et s’interprète, le corps se fait lisible ; tout phénomène naturel est le signe d’une réalité spirituelle transcendante. La surface du corps devient une trame à déchiffrer. Et les “chiffres” sont nombreux : certains inscrits par la nature dès la naissance, telles les maculae maternae (dont les Renaissants ont produit de nombreux et parfois étranges recensements) ; d’autres imposés par la société, telles les marques corporelles ornementales ou infamantes ; plus nombreuses encore sont les marques infligées par les aléas de la vie – vieillesse, guerres, accidents de toute sorte ; sans oublier la diversité des carnations qui, en vertu de la théorie humorale, donne de précieuses informations sur la santé du sujet. D’autres traces encore sont attribuées à des interventions surnaturelles, tels les stigmates divins ou les marques du Diable, que l’Inquisition s’est acharnée à repérer sur le corps de sorcières. Autant de signa qui font de la peau une sorte de livre ouvert, offert à la lecture, et qui fascinent le regardeur profane. Ainsi des tatouages du Nouveau Monde qui suscitent l’émerveillement des voyageurs : à propos de l’Amérindien Carypyra amené à Paris, Claude d’Abeville écrit :

“Son visage, son ventre & ses deux cuisses toutes entieres estoient le Marbre & le Porphire sur lesquels il avoit fait graver sa vie avec des caracteres & figures si nouvelles que vous eussiés pris le cuir de sa chair pour une cuirasse damasquinée11.”

Autant ou plus que les médecins et théologiens, les écrivains se plaisent à déchiffrer le corps subjectile. Maurice Scève, par exemple, lit sur le front d’une femme une table des lois : “Front apparaît, afin qu’on peult mieux lire/Les loix qu’amour voulut en luy escrire”12 ; le poète baroque Sigogne, dans une satire, assimile le visage froissé d’une dame à un vieux parchemin : “Une peau qui se fronce en cent rides altières,/Une peau dont le teint, tout cuit et tout hâlé,/Ressemble, épouvantable, au parchemin collé”13.

Le théâtre shakespearien fournit, lui aussi, maints exemples d’inscriptions épidermiques. L’un des plus frappants, dans la perspective qui est la nôtre, se trouve dans Titus Andronicus, lorsque Aaron le Maure terrorise ses ennemis en incisant des avertissements macabres sur les dépouilles des vaincus, métamorphosés en cruels memento mori : “… et sur la peau de chaque cadavre, comme sur l’écorce d’un arbre, j’ai avec mon couteau écrit en lettres romaines : ‘Que votre douleur ne meure pas, quoique je sois mort’”.14 Funèbre prosopopée qui donne la parole aux morts, exacerbant la douleur des proches du défunt, comme s’ils étaient face à un livre impossible à refermer.

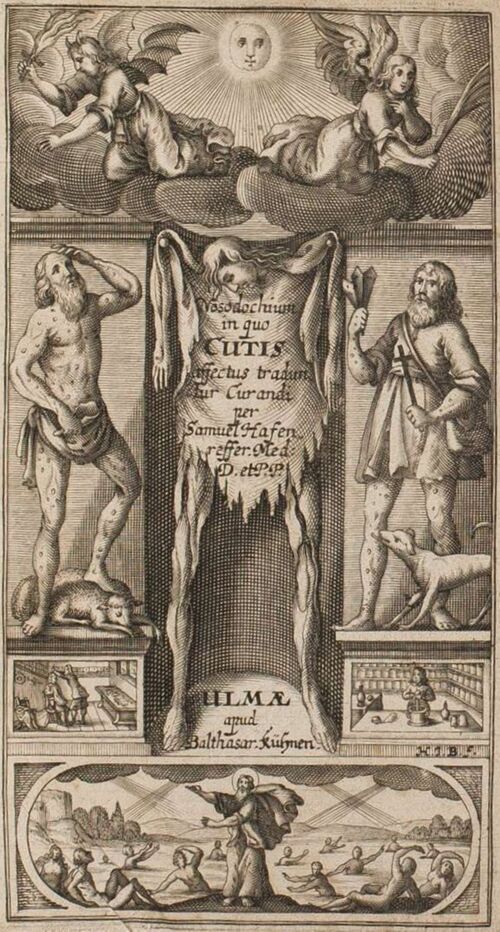

Une telle mise en scène n’est pas sans rappeler certains frontispices anatomiques du baroque septentrional. Thomas Bartholin, dans son Anatomia Reformata (1651), exhibe comme un étendard une peau excoriée qui porte le titre de l’ouvrage (fig. 4) : tout en invitant à méditer sur le drame de la vie humaine, cette image désigne le livre comme un corps dont l’ouverture incite à aller voir au-delà de l’opacité épithéliale. Même dispositif pathétique chez le médecin allemand Samuel Hafenreffer : dans son Nosodochium (1660), la dépouille clouée est particulièrement réaliste, et d’autant plus intéressante que l’ouvrage traite des maladies cutanées (fig. 5).

Corps signifiant

Notre enveloppe corporelle est plus qu’un support, elle est elle-même langage. Si tout le corps est signifiant, la peau est hyper-signifiante : sur elle peut se lire l’histoire d’un individu, mais aussi se mirer son âme, comme l’assurent notamment les théories physiognomoniques et pathognomoniques de l’époque. Chargée de signes annonciateurs, elle s’offre aux pratiques divinatoires, comme dans la chiromancie et la métoposcopie de Girolamo Cardano (fig. 6). Dans la vie sociale, elle traduit les sentiments, les situations vécues ou les états psychologiques ; et lorsqu’elle se charge d’une seconde peau vestimentaire, elle contribue puissamment à la construction de l’être et du paraître. Chez les écrivains et les poètes, enfin, elle est porteuse d’un langage symbolique extraordinairement varié : dans les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné (1616), pour ne prendre que cet exemple, l’image d’une peau répugnante – celle des galeux, des vérolés ou des pestiférés – signifie la corruption de l’Église romaine, dont les dévots sont par l’auteur assimilé au Démon.

La peau est donc un parchemin vivant, un “tissu-texte” offert à la lecture ; et réciproquement, les ouvrages sont reliés en peau animale. Bien qu’à la Renaissance le papier de chiffon se diffuse au détriment du parchemin (ou vélin), jugé trop coûteux et fragile, et l’éclipse, d’abord en Italie puis dans toute l’Europe, avec l’apparition de l’imprimerie et les progrès de l’industrie papetière, il n’en reste pas moins que dans l’imaginaire, l’idée demeure que l’encre coule sur une surface épidermique. Si le précieux matériau se raréfie au quotidien, son épaisseur et sa sensualité lui valent de rester vivace dans l’imagination des poètes, probablement aussi parce qu’il permet d’établir un lien plus étroit entre la matérialité du support et la corporéité du signifiant : le langage peut s’enraciner métaphoriquement dans la chair.

C’est ainsi que Shakespeare, dont le père était gantier, fait dire au bouffon Feste, dans La Nuit des rois, qu’“une sentence n’est qu’un gant de chevreau pour un bon esprit : avec quelle rapidité on peut en mettre l’envers à l’endroit !”15 Il ne s’agit pour Feste que de dénoncer les manipulations verbales, mais la métaphore qu’il utilise est révélatrice : le langage est assimilé à un cuir souple et réversible comme un gant, dont le rôle dès lors dépasse celui d’un support d’inscription.

La “peau” du langage

La peau se fait donc langage, mais la réciproque est vraie : le langage ou la langue ont pu être assimilés à une cutis. Métaphorisation au premier abord surprenante ; mais très attestée à une époque qui revalorise le corps et la vie charnelle – en particulier le toucher, comme on le verra plus loin.

“Escorcher” le latin

De toutes les métaphores qui assimilent la langue à une peau, la plus transparente est celle de l’écorchement (par ailleurs très chère aux peintres du XVIe siècle16).Les humanistes et les poètes l’emploient volontiers pour désigner un latin dégradé et obscurci. Écrire comme les scolastiques, ou trop s’écarter d’un modèle plus ou moins cicéronien, c’est écorcher gravement le bon latin.

Cette image de l’excoriation, on la trouve par exemple chez Marot, lorsqu’il se gausse de son ennemi Sagon en le déclarant “si goulu, friand & gourmand/De la peau de povre Latin/Qu’il l’escorcha comme ung mastin”. En Italie, Paolo Giovio, dans ses Histoires (1557), se défend en ces termes des reproches qu’on lui a adressés : “Je ne doute point que [les doctes] soyent prests à dire que j’ecorche le latin : mais ils trouveront qu’eux mesmes luy auront arraché la peau”. Rabelais, dans un chapitre particulièrement hilarant de son Pantagruel (1532), se moque de l’écolier limousin qui outrage à la fois le français (puisqu’il “escorie la cuticule de [la] Vernacule Gallicque”) et les langues anciennes, en essayant vainement de “pindariser”.Aussi Pantagruel prend-il l’écolier à la gorge, en lui disant : “Tu escorches le latin, par sainct Jehan, je te feray escorcher le renard : car je te escorcheray tout vif”. Même image chez Ronsard, dans son Abrégé de l’art poétique françois (1565) : “Je te veux encores advertir de n’escorcher point le Latin, comme noz devanciers, qui ont trop souvent tiré des Romains une infinité de vocables estrangers”. Tout en servant un projet d’épuration de la langue, cette métaphore de l’écorchement implique que les mots sont des êtres vivants.

“Habiller”, “parer”, “farder” la langue ?

Plus ancienne et plus complexe est la métaphore du vêtement,qui au début des Temps modernes connaît une nouvelle efflorescence. Car les humanistes ne se bornent pas à recueillir l’héritage des anciens rhéteurs17 : ils l’enrichissent et l’infléchissent, non sans susciter de violents débats, dans lesquels je ne saurais entrer ici (partisans et adversaires du cicéronianisme, de l’atticisme, de la Réforme protestante, de la réforme de Ramus dans ses Dialecticae institutiones [1543], etc.)18.

Qu’il suffise d’indiquer quelques lignes directrices. À la Renaissance, l’ornatus – dont Cicéron faisait une des trois uirtutes elocutionis – devient une notion clé : qu’il s’agisse de rhétorique ou de poétique, qu’il s’agisse du langage ou de la langue, du latin ou du vernaculaire, de l’oral ou de l’écrit, du discours ou du style, il envahit tout le domaine du verbal. Il l’outrepasse même largement, puisqu’il régit aussi les arts picturaux (songeons à Alberti) et le comportement en société (songeons à Castiglione) : l’ornatus, dans le monde de la Renaissance, permet la mise en place de la civilité moderne, tant éthique qu’esthétique.

Dans ce contexte, qui fait des formes de l’élégance une question majeure, la métaphore vestimentaire s’avère particulièrement prégnante. Redevenant “vive”, elle nourrit tout un imaginaire épithélial : car s’il importe de “revestir” le langage ou la langue, c’est parce qu’ils sont conçus comme une peau nue. Revêtir celle-ci consistera, selon les auteurs et les cas, à l’“enrober”, la “parer” ou la “farder” ; en somme, à effectuer sur elle des opérations “cosmétiques”19.

Quelques exemples : au XVe siècle, Lorenzo Valla oppose au discours “nu”, celui que tiennent les dialecticiens, le langage “paré d’or et de pierres précieuses”20 des vrais rhéteurs : il s’agit d’éviter l’abstraction de la scolastique. Au XVIe, reprenant la métaphore de Valla, Melanchthon oppose à une dialectique qu’il dit nuda une rhétorique qui l’habille d’“ornements de mots et de figures de pensée” : ornamentis uerborum et sententiarum uestit. Quant à la rhétorique post-tridentine, qui fleurira à l’époque baroque, elle entend “orner” la langue, mais proscrire les vains ornements, qui ne doivent pas tourner à l’ornementation. Du Perron, qui dans son Traitté de l’eloquence (1633) veut éviter les deux extrêmes défectueux que sont le pathétique affecté et la simplicité rugueuse, recommande à l’orateur de donner à son discours de la “peau” et de “l’embonpoint” :

“L’Orateur doit estre riche et abondant de beaux mots, de belles constructions, de belles figures, pour revestir et orner les conceptions de son esprit : par ce qu’encore que les choses tiennent bien le lieu de la principale partie, et soient comme les os, les nerfs, et les muscles de l’oraison, si est-ce qu’elles ont besoin de peau, d’en-bon-point, et de couleur pour leur donner la grace et la beauté.”

Mais les rhéteurs ne sont pas seuls à employer la métaphore épithéliale ; elle s’impose à tous ceux qui veillent au développement de la langue vernaculaire.

Du Bellay et la “robe” du français

Dix ans après l’ordonnance de Villers-Cotterêts, qui impose le français comme langue du droit et de l’administration, paraît en 1549 le plaidoyer de Du Bellay, Deffence et illustration de la langue françoyse. Dans un contexte européen de forte affirmation politique et esthétique des langues vernaculaires, les Français sont hantés par la faiblesse de leur propre langue ; elle leur apparaît comme un jeune enfant, nu et vulnérable. Il faut d’autant plus l’orner qu’elle rivalise avec l’italien : mais l’on n’ira pas jusqu’à menacer son intégrité, car “comme un habit mal choisi ridiculise son porteur, un style trop ampoulé comporte le risque d’une déformation de la langue, la privant de sa clarté et de sa force d’expression”21.

Du Bellay constate donc que le français de son temps est “une Langue si pauvre, et nue, qu’elle a besoing des ornementz, et (s’il faut ainsi parler) des plumes d’autruy”22. L’association des termes “pauvre” et “nue” est intéressante, car elle reprend la formule de Sperone Speroni23 selon qui le toscan est povero e nudo par rapport aux langues anciennes. Il faut donc rendre la langue “copieuse et riche”, la “parer” et l’étoffer.

Nécessité d’autant plus impérieuse que la “nudité” n’est pas seulement esthétique, mais aussi éthique. Elle signale une “simplicité” morale qui ne relève nullement du dépouillement stoïcien (ni d’une sagesse philosophique, comme chez Montaigne), mais de l’ignorance de la civilisation et même de la “barbarie des meurs” : surtout dans un contexte de grandes découvertes où les voyageurs, dans leurs récits, se plaisent à décrire les “barbares” du Nouveau Monde aussi “nuds, que quand ils sortirent du ventre de leurs meres”24.

Aux yeux de Du Bellay, les poètes du XIIIe siècle – à l’exception de Guillaume de Lorris et Jean de Meung – s’expriment dans une langue révolue, qui ne peut plus servir de modèle linguistique ; les auteurs des siècles passés “se sont contentez d’exprimer leurs Conceptions avecques paroles nues, sans Art et Ornement”25, et leurs barbarismes linguistiques manquent de “Civilité”. Pour mettre le français à niveau et rivaliser avec l’italien, il convient d’enrichir la langue par l’imitation des auteurs anciens ; il faut lui choisir une toilette, la polir, lui assurer une copia. La recette est donnée au chapitre V de la Deffence : “Métaphores, Alegories, Comparaisons, Similitudes, Energies, et tant d’autres figures, et ornemens, sans les quelz tout oraison, et Poëmes sont nudz, manques, et débiles”.

À cet égard, Du Bellay reprend les analyses de son prédécesseur, le poète Pierre Fabri, auteur en 1521 d’un Grand et vrai art de pleine rhétorique, ouvrage qui connut un grand succès une trentaine d’années avant la Deffence. On y retrouve les préceptes des Anciens (Aristote, Cicéron, Horace et Quintilien en particulier). Dans un chapitre consacré à l’éloquence, Fabri file la métaphore de la nudité – non pas de la langue, cette fois-ci, mais du discours :

“Parquoy doncques, pour estre eloquent, il convient les matieres nues revestir de couleurs de rethoricque joyeuses et delectables comme par transsumption de paroles ou substance, ou des aultres couleurs telz qu’ilz viendront a l’appetit du facteur. […] Mais garde soy que en revestant sa matiere de plusieurs couleurs, que il garde ordre à son abit, que la teste n’en soit point nue, les cheveulx mal dressez, ne le pieds sans souliers. […] Il doibt par élocution considerer la qualité de sa matière, si elle est digne ou non, forte ou foible, belle ou laide… et les plus foybles renforcer.”

Selon cette métaphore du corps humain, si les figures de style peuvent embellir un sujet laid en le couvrant des pieds à la tête ou renforcer une matière faible, mal choisies elles transforment l’habillement en déguisement : il faut éviter que l’ornement ne tourne à l’ornementation et que l’artifice ne détruise le naturel. Danger dénoncé par Ronsard, qui en habillant la langue française se garde de l’affubler d’accoutrements bizarres ; il se méfie du style “ampoullé” des Italiens, qui enflent inutilement leur langage : accumulatio et amplificatio doivent être contenues, et le nombre d’épithètes doit rester raisonnable26. De même Henri Estienne, fils de l’imprimeur Robert Estienne et imprimeur lui-même, exprime souvent son mépris envers “ce François desguisé, masqué, sophistiqué, fardé & affecté” qui a “chang[é] de robe…”27 ; rêvant de “maintenir la pureté de la langue française”, il blâme en particulier le recours aux italianismes et en recense près de deux mille.

On notera que cette critique du langage dénaturé s’accompagne d’une satire de la cour : décrits comme des singes ou des perroquets ridicules, les courtisans passent leur temps à imiter servilement autrui plutôt qu’à inventer. Leur style “fardé”, qui aux yeux des stoïciens a toujours été suspect d’efféminement et de mollesse28, dévirilise la langue française en même temps que le pouvoir royal ; la “livrée” dont ils revêtent la langue est un travestissement grotesque et le signe d’un rapport vicié au langage, voire d’un corps contre-nature29.

Du Bellay lui-même, une décennie après son manifeste de jeunesse, se confortera dans l’idée que la sincérité doit primer sur l’ostentation ; il usera modérément des métaphores hermétiques et avouera avoir “oublié l’art de pétrarquiser”. Dans Les Regrets, où il expose sa nouvelle poétique, plus sobre, il dit à propos de ses vers : “Aussi ne veux-je tant les peigner et friser, /Et de plus braves noms ne les veux déguiser”30.

Mais l’auteur qui va le plus loin dans le dépouillement de la langue, c’est bien Montaigne : prenant pour idéal la transparence du style, il cherche à toucher juste et à se dévoiler intimement. Il n’est plus question de bon ou de mauvais “habillage”, mais de déshabillage. Dans les limites de la bienséance, l’auteur des Essais entend littéralement se dé-vêtir : il lui faut tomber la “robe”, tomber la “chemise” – étant entendu qu’il ne s’agit plus de la langue française, mais de sa langue singulière.

Montaigne ou l’écriture nue

Deux chapitres des Essais questionnent l’habillement en société. Dans le premier, Montaigne revient sur les édits somptuaires enregistrés entre les règnes de François Ier et d’Henri IV ; il s’agissait de réglementer les tenues mondaines et d’éviter le surenchérissement, en spécifiant ce qui pouvait être porté – broderies, dentelles, ornements d’or ou d’argent… – et ce qui était prohibé, en fonction de la classe sociale. Le velours, par exemple, ne pouvait convenir à un laboureur ou à un ouvrier. Ces mesures paraissent à Montaigne inefficaces (de fait, les bourgeois parisiens préféraient payer des amendes), mais il en approuve l’esprit, tant lui répugne l’ostentation vestimentaire :

“La façon dequoy nos loix essayent à régler les foles et vaines despences des tables et vestements, semble estre contraire à sa fin. Le vray moyen, ce seroit d’engendrer aux hommes le mespris de l’or et de la soye, comme des choses vaines et inutiles31.”

Dans le second chapitre, intitulé “De l’Usage de se Vestir”, Montaigne franchit un pas de plus et remet en cause l’usage même des vêtements. Il se décentre culturellement et, en ethnographe, interroge le statut de la nudité chez les peuples considérés comme “sauvages”. Pourquoi se couvre-t-on le corps dans certaines cultures et pas dans d’autres ? L’habit ne serait-il qu’un habitus ? Chemin faisant, il fait l’éloge de la nudité, au moins partielle, qu’il ne perçoit pas comme un manque ou une vulnérabilité :

“Entre ma façon d’estre vestu, et celle d’un païsan de mon païs, je trouve bien plus de distance qu’il n’y a de sa façon à un homme qui n’est vestu que de sa peau. Combien d’hommes, et en Turchie sur tout, vont nuds par devotion. […] Au Royaume du Pégu, les autres parties du corps vestues, les hommes et les femmes vont tousjours les pieds nuds, mesme à cheval. Et Platon conseille merveilleusement, pour la santé de tout le corps, de ne donner aux pieds et à la teste autre couverture que celle que nature y a mise32.”

Cette nudité naturelle, opposée à la nudité barbare qui heurtait les Européens de son temps, devient sous la plume de l’essayiste un motif métaphorique. Dès le Prologue “Au Lecteur”, Montaigne revendique une “nudité” semblable à celle des Indiens du Brésil :

“Je veus qu’on m’y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice : car c’est moy que je peins. Mes defauts s’y liront au vif, et ma forme naïfve, autant que la reverence publique me l’a permis. Que si j’eusse esté entre ces nations qu’on dict vivre encore sous la douce liberté des premieres loix de nature, je t’asseure que je m’y fusse très-volontiers peint tout entier, et tout nud.”

Et cette poétique repose sur une sagesse : mieux vaut avancer nu qu’emprunter les vêtements des autres, qui finissent par vous coller à la peau…

“Du masque et de l’apparence il n’en faut pas faire une essence réelle, ny de l’estranger le propre. Nous ne sçavons pas distinguer la peau de la chemise. C’est assés de s’enfariner le visage, sans s’enfariner la poictrine33.”

Distinguer la peau de la chemise, l’essentiel de l’accessoire, s’impose à qui veut être soi et avancer sans fard sans chercher à imiter autrui. Montaigne entend – tel est le pacte établi avec le lecteur – se livrer de la manière la plus sincère ; il ne cherche pas à être original, mais authentique. Considérant l’imitation comme “meurtrière”, il préfère se régler sur l’affect, le hasard ou l’humeur du moment. En ce sens, il s’écarte de ses prédécesseurs, qui défendaient une rhétorique normative fondée sur les modèles du passé.

Du reste, il se méfie de “la vanité des paroles” comme du pouvoir de l’éloquence, qui agissant moins sur les choses que sur les mots peut être un art de l’illusion. L’artifice et le simulacre se répandent dans les Cours européennes, dans la seconde moitié du XVIe siècle, au moment où Montaigne écrit : on y avance fardé et costumé ; on manie un langage séducteur, on l’orne tellement qu’il devient un masque : la mode est à la préciosité, à l’euphuisme ou au gongorisme… Ailleurs, dans un passage célèbre, l’auteur des Essais mentionne non plus la “chemise”, mais la “robe”, pour critiquer ceux qui (comme Bembo et Mario Equicola, auxquels il oppose Virgile et Lucrèce) s’écartent du discours “commun et naturel”, travestissent les idées par un langage trop artificiel et s’éloignent de la véritable “nature” :

“Je ne recognois chez Aristote la pluspart de mes mouvements ordinaires. On les a couverts et revestus d’une autre robe, pour l’usage de l’escole. Si j’étois du métier, je naturaliserois l’art autant qu’ils Artialisent la nature34.”

Ici se révèle sa propre poïétique, le travail d’écriture vers lequel il tend. “L’œuvre n’est jamais plus accomplie que lorsqu’elle rejoint la nature, l’art mieux maîtrisé que lorsqu’il s’exerce dans l’oubli de ses propres préceptes”, commente Claude Romano. L’art n’est pas simple imitation de la nature, il “doit (re)-devenir nature”35. Montaigne aspire à entrer en honnête conversation avec autrui ; il cherche “une forme de fidélité à soi et aux autres qui s’atteste devant autrui. Une telle attitude exige de résorber en soi toute dualité entre l’être et le paraître, entre l’existence publique et privée”36. D’où la nécessité de se dénuder métaphoriquement et de s’appuyer sur une saine rhétorique, sœur de la philosophie, comme voie d’accès possible à cette “connaissance de soi” que Socrate appelait de ses vœux. L’essayiste se rapproche à cet égard de l’humaniste Ramus, pour qui la mission première de la rhétorique – libérée de la “maladie scolastique” et considérée comme discipline philosophique à part entière – est de former l’homme, de l’éduquer éthiquement.

Son éthique de la franchise, son souci du “parler simple et naïf”, du “parler ouvert”, imposent à Montaigne une écriture ingénue, primitive. Comment restituer cette parole vive et spontanée ? Comment littéraliser la métaphore de l’écriture “nue” ? Un danger guette le projet. Car si le naturel est au sommet de l’art, selon la tradition quintilienne, ce naturel ne doit pas devenir un “sous-produit de l’artifice”37 ; il ne s’agit pas de dissimuler l’art par l’art (dissimulatio artis), et encore moins de simuler un parler simple et nonchalant. Il s’agit de permettre au Moi de s’énoncer directement, de “lever l’écran”, en proposant en quelque sorte une “suspension de la technique”, équivalant à la suspensio iudicii, l’epokhê sceptique, et une régression vers un état plus “primitif”, “naïf”, de la parole […]. L’art renonce alors volontairement à une partie de ses possibilités, pour rendre la parole à la “nature”38.

Pour parvenir à cette authenticité d’énonciation, Montaigne travaille sa matière, c’est-à-dire lui-même, autant que sa manière39. Son corps, sa peau ne font qu’un avec le livre qui est “exactement sien” : lorsqu’il affirme “c’est moy que je peins”, son écriture tend imaginairement vers le tatouage. Concrètement, on peut comprendre : “c’est sur moi que j’écris” : je peins ma peau, je peins mon être40. Comme si Montaigne, qui éprouve physiquement le langage, s’inscrivait des mots sur la peau – moins violemment, certes, que la fille qui se donnait des coups de poinçon dans le bras, afin d’attester l’authenticité de ses paroles :

“Il est ordinaire à beaucoup de nations de nostre temps de se blesser à escient, pour donner foy à leur parole […] ; j’ay veu une fille, pour tesmoigner l’ardeur de ses promesses, et aussi sa constance, se donner du poinçon […], quatre ou cinq bons coups dans le bras, qui luy faisoient craquetter la peau, et la saignoient bien en bon escient41.”

Pour nous assurer de sa “bonne foy”, Montaigne ne va pas jusqu’à ces extrêmes ; mais son discours n’est jamais une abstraite ratiocination, il s’enracine dans l’expérience, au point que l’auteur et le texte se trouvent inséparablement unis. L’affirmation célèbre : “Je suis moy-mesmes la matiere de mon livre” est à comprendre littéralement, à la lumière de celle-ci : “Je n’ay pas plus faict mon livre que mon livre m’a faict : livre consubstantiel à son autheur”42.

La poïétique de Montaigne est donc un travail sur lui-même : ilscrute les moindres replis de sa vie, soulève les voiles, s’explore intus et in cute43. Travail spéculatif d’auto-dissection, puisqu’il “[s]e recherche jusques aux entrailles”44. En 1592, vers la fin de sa vie, il déclare avoir “épluché” sa matière plus que tout autre ; il s’est gratté, réécrit, regratté – tel un palimpseste –, jusqu’à s’écorcher vif, comme si la nudité épithéliale ne suffisait pas et qu’il fallait atteindre les couches les plus profondes ; de ce creusement témoignent les “couches” (A, B, C) ajoutées à son texte en vingt ans d’écriture. C’est à travers la “peau” du langage que Montaigne explore son “moi-peau”45.

Mais tout en parlant de soi, Montaigne tend un miroir au lecteur : il entre avec lui en relation étroite, en dialogue, en amitié féconde. Entre eux, c’est-à-dire entre lui et nous, s’établit un commerce non moins épidermique qu’intellectuel.

Lectures tactiles : se frotter à la peau des mots

Ce commerce, et cet autre lien particulier entre la langue et la peau, peuvent se faire proprement érotiques. Phénomène que Roland Barthes a finement décrit, dans l’un de ses Fragments d’un discours amoureux :

“Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre. C’est comme si j’avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir. L’émoi vient d’un double contact : d’une part toute une activité de discours vient relever discrètement, indirectement, un signifié unique, qui est ‘je te désire’, et le libère, l’alimente, le ramifie, le fait exploser (le langage jouit de se toucher lui-même) ; d’autre part, j’enroule l’autre dans mes mots, je le caresse, je le frôle, j’entretiens ce frôlage, je me dépense à faire durer le commentaire auquel je soumets la relation46.”

Enrouler l’autre dans les mots : c’est ce qu’ont fait bien des poètes de la Renaissance, ivres de caresses et de baisers, ou saisis du mouvement érotique qu’on appelait alors furor.

De l’optique à l’haptique

De fait, nombre d’œuvres sollicitent la sensualité, comme si le verbe s’y faisait littéralement “chair” et invitait le lecteur au contact. Car le toucher, longtemps estimé inférieur dans la hiérarchie des sens et dénoncé par les moralistes et les théologiens comme le plus vil et peccamineux, connaît à la Renaissance une forte revalorisation. Le philosophe Charles de Bovelles, par exemple, considère que le tact est un “sens universel” et non “particulier” comme la vue, l’ouïe et l’odorat : car il perçoit le froid, le chaud, l’humide, le sec et n’est pas situé sur un organe particulier, mais sur tout le corps ; surtout dans les mains. Il est le seul sens que nous ne puissions empêcher de sentir, puisqu’il remplit sa fonction même pendant le sommeil (Liber De Sensu, 1510, VIII).

L’idée n’était pas neuve : Aristote considérait déjà le tact comme le plus indispensable des cinq sens, et il voyait en l’homme l’être le mieux doté à cet égard. De son côté, la médecine hippocratique – dont le Stagirite était proche – accordait une grande importance au toucher. C’est cette tradition que reprennent les médecins de la Renaissance, rompant avec l’habitude de privilégier la vue dans la symptomatologie et le diagnostic : à l’obseruatio, ils préfèrent souvent la palpatio, accédant ainsi à une connaissance plus intime du malade.

Le médecin français Jacques Duval, dans son Traité des Hermaphrodits (1612), va jusqu’à appliquer cette palpatio aux corps de papier que sont les livres : ne se contentant pas “de défendre l’attouchement comme protocole d’investigation, il en appelle même à une lecture ‘tactile’”47 de son ouvrage et invite les curieux à le “toucher quasi du doigt, et veoir comme de l’œil”48. Ainsi, “l’expérience sensorielle de Duval doit se prolonger dans l’expérience de la lecture, qui permet de rejouer mentalement les réalités physiques (gestes, attouchements, contacts) exposées dans le récit”49.

Médicale ou non, l’écriture est susceptible de générer des stimuli, qui ne sont pas seulement de l’ordre de l’affect, mais aussi des percepts. Ainsi Du Bellay déclare-t-il que les mots le grattent : “tousjours le style te demange” (L’Adieu au Muses, 1552). Son rapport à la langue est érotique, lorsqu’il confesse dans l’Ad Lectorem de ses Poemata en 1556, trois ans après le début de son malheureux séjour à Rome, “que si la langue française est pour lui une épouse qui lui a donné de nombreux enfants, la muse latine est une maîtresse avec qui il entretient une relation passionnelle et sensuelle”50.

Autre exemple, emprunté cette fois aux arts plastiques : un dessin à la plume du peintre flamand Gortzius Geldorp (fig. 7) représente une jeune femme qui applique un stylet contre sa poitrine sans paraître en souffrir : car elle sourit légèrement. Il s’agit d’une allégorie du toucher ; mais nous pouvons y voir aussi une allégorie de l’écriture, qui met en scène une dialectique de la blessure et du plaisir. Au contact du stylus sur son épiderme, la jeune femme est à la fois émue et doucement blessée ; elle est pointe, et son contentement vient de la piqûre sur sa peau.À son tour elle “époinçonne” le lecteur, elle le “touche”. (On songe au punctum de Barthes : terme qu’il applique à la photographie, mais qui vient du vocabulaire typographique. Le punctum est ce qui ponctue, qui scande, qui accroche la lisse surface du texte et qui, sans raison, vous touche : “Cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu : ce mot m’irait d’autant mieux qu’il renvoie aussi à l’idée de ponctuation” ; plus loin, Barthes évoque la “piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure […] qui me poigne”51).

Montaigne fait lui aussi l’expérience de la lecture “tactile” des poètes : ils ont des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout des mots, tel le grand Virgile dont “les vers sont pourvus de doigts” (uersus digitos habet), expression inspirée de Juvénal. Dans le passage des Essais d’où cette citation est tirée, l’auteur célèbre l’épaisseur charnelle de la poésie, qui rend le corps désiré plus attirant qu’il ne l’est dans la vie elle-même :

“Les forces [de l’amour] se trouvent plus vives et plus animées en la peinture de la poesie qu’en leur propre essence,

Et uersus digitos habet.

Elle represente je ne sçay quel air plus amoureux que l’amour mesme. Venus n’est pas si belle toute nue, et vive, et haletante, comme elle est icy chez Virgile52.”

Ce qu’exprime Montaigne relève bien d’une “poétique des effets” : c’est que la poésie “a des doigts pour chatouiller et caresser”, comme le note Michel Jeanneret53, particulièrement attentif à la conception érotique de l’art que Montaigne a défendue et illustrée.

Porosité et altérité

D’une manière plus générale, on peut dire que les Renaissants se font une conception érotique du monde. Pour les uns, auteurs et artistes marqués par le néoplatonisme de Marsile Ficin, Éros est la copula mundi : le nœud perpétuel et le lien de l’univers. À leurs yeux, le pouvoir de l’amour est universel et cosmique, il touche les dieux comme les hommes et les éléments de la nature – et invite à un parcours qui conduit de la matière aux hautes sphères. L’union des corps incite à l’union des âmes ou des esprits ; en mêlant leurs souffles, les amants échangent leurs âmes, dont chacune va trouver refuge dans la personne de l’autre. Cette théorie fait du corps une machine pneumatique : l’innamoramento s’explique par le jeu des spiritus, c’est-à-dire des vapeurs subtiles quasi immatérielles que produit le sang le plus pur. Pour d’autres, tel le dissident Francesco Patrizi, ces spiritus passent non par les yeux, mais par les pores de la peau et (si l’on peut dire) par le pore superlatif qu’est la bouche ; alors, le contact des épidermes dans le baiser peut jouer un rôle comparable ou supérieur à celui de l’échange des regards. En valorisant le toucher concret, Patrizi innove et subvertit la théorie de Marsile Ficin, qui limitait aux yeux le passage des fluides :

“L’esprit, arrivant aux extrémités de tout le corps, est poussé par les battements du cœur et par les mouvements des membres à travers ces petits trous minuscules et cachés de la peau, que vous autres hommes appelez pores, sort puis se disperse. […] Les pores étant élargis et l’esprit recevant accroissement de la force de l’éblouissement, il s’introduit par les pores, et, retrouvant à l’intérieur des esprits non ennemis mais presque frères […], il se mêle à eux54.”

La peau joue ici un rôle majeur : précisément parce qu’elle est, comme le langage, un medium. Elle est l’organe même de la relation55. Elle donne accès au monde sensible ; et, par le contact qu’elle établit, elle ouvre à l’Autre comme à nous-mêmes. D’autres encore, comme le poète Jean Second, célèbrent dans un esprit plutôt néo-païen l’expérience charnelle et voluptueuse qu’est le baiser : le Basiorum liber (1541), imité de Catulle, a connu une grande fortune, notamment auprès de Ronsard et de ses camarades de la Pléiade.

Érogènes comme la peau, leurs œuvres invitent métaphoriquement à la “caresse” et à la “relation” ; elles permettent le frottement dont parle Montaigne, lorsqu’il invite à “frotter et limer nostre cervelle contre celle d’autruy”.

*

Écorcher le latin, revêtir le français, farder la langue, maculer la page, greffer une citation, dépiauter un discours,mutiler un texte… Autant de métaphores épithéliales qui se déploient à la Renaissance pour qualifier le travail de l’écriture.

Tandis que Ronsard orne, que Rabelais dissèque et que Montaigne dénude, les auteurs et les artisans du langage du XVIe siècle développent une pensée physiologico-poétique originale où la peau apparaît comme un “merveilleux organe à travailler le sens” et où s’opère la fusion de l’homme et de son environnement, laissant ainsi penser que “la langue du poète fuse depuis l’étoffe même du monde”56. En ancrant leurs productions littéraires et poétiques dans la matérialité corporelle – ce qui ne les empêche pas de s’identifier parallèlement à des inspirés d’Apollon –, les poètes adoptent une approche polysensuelle du langage. Ils se frottent à la peau des mots et invitent à une expérience érogène de la lecture.

Bibliographie

Sources premières

- Abeville, C. d’ (1614) : Histoire de la mission des Peres Capucins en l’Isle de Maragnan […], Paris.

- Bidloo, G. (1685) : “Cuticula, Cutis, Crines, Pinguedo atque Membrana corpori exteriori communis”, in : Anatomia Humani Corporis, Amsterdam.

- Du Bellay, J. (2007) : La Deffence et illustration de la langue françoyse [1549], éd. Monferran, J.-C., Genève.

- Du Bellay, J. (1559) : Les Regrets et autres œuvres poetiques, Paris.

- Du Laurens, A. (1661) : “De l’épiderme ou faux cuir” & “Du pannicule charneux”, in : Les Œuvres de Maître André Du Laurens, trad. du latin en français par Théophile Gelée, VII, III & VI, Rouen.

- Estienne, R. (1549) : Dictionnaire françois-latin […] corrigé & augmenté, Paris.

- Estienne, H. (1565) : Traicté de la conformité du language François avec le Grec, Paris.

- Fabri, P. (1521) : Grand et Vrai art de pleine rhétorique, Rouen.

- Furetière, A. (1690) : Dictionnaire universel, La Haye et Rotterdam.

- Galien (1821-1833) : De comp. med. sec. loc., éd. Kühn, Leipzig.

- Léry, J. de (1578) : Histoire d’un voyage fait en la terre de Brésil, Genève.

- Léonard de Vinci (1942) : Prophéties, in : Carnets [c. 1487-1508], éd. MacCurdy, E. et Servicen, L., Paris.

- Malpighi, M. (1665) : De externo tactus organo : anatomica observatio, Naples.

- Montaigne, M. de (1965) : Les Essais [1580-1592], éd. Villey, P. et Saulnier, V.-L., Paris.

- Paré, A. (1561) : “Du Cuir”, in : Anatomie universelle du Corps humain, Paris.

- Patrizi, F. (2002) : Du Baiser [c. 1560], trad. S. Laurens-Aubry, Paris.

- Platon (1826) : Gorgias ou De la Rhétorique, in : Œuvres, trad. V. Cousin, Paris.

- Quintilien (1989) : Institutions oratoires [De institutione oratoria], trad. J. Cousin, Paris.

- Rabelais, F. (1532) : Pantagruel, Lyon.

- Rabelais, F. (1552) : Quart Livre, Paris.

- Ramus (Ramée, P. de, dit) (1543) : Dialecticae institutiones, Paris.

- Ronsard, P. de (1565) : Abrégé de l’art poëtique François, Paris.

- Second, J. (1541) : Basiorum liber, Utrecht.

- Sénèque (1991) : Lettres à Lucilius, 115-2, t. V, Livres XIX-XX, trad. H. Noblot, Paris.

- Shakespeare, W. (1594) : Titus Andronicus, Londres.

- Shakespeare, W. (c. 1599) : Twelfth Night, Londres.

- Scève, M. (1543) : “Blason du Front”, in : Blasons Anatomiques du corps femenin, Paris.

- Sigogne, Ch.-T. de (1920) : “Satyre, contre une dame”, in : Les Œuvres Satyriques complètes du Sieur de Sigogne [1606], éd. F. Fleuret et L. Perceau, Paris, Bibliothèque des curieux.

- Speroni, S. (1542) : Dialogo delle lingue, Venise.

- Valla, L. (1476) : Elegantiae linguae latinae, Venise.

- Vésale, A. (1543) : “De cute, cuticula et membrana”, De humani corporis fabrica, I, v., Bâle.

Sources secondaires

- Arasse, D. (2006) : “‘Montanus Fingebat’ : sur une rature de Montaigne”, Esprit, 325, 160-171.

- Anzieu, D. (1974) : Le Moi-Peau, Paris.

- Barthes, R. (1977) : Fragments d’un discours amoureux, Paris.

- Barthes, R. (1980) : La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris.

- Baur, F. (2021) : ““Et le français changea de robe” : langue et mollesse dans la réflexion poético-rhétorique de la Renaissance”, in : Maira, D., Baur, F., et Patera, T., éd. : Mollesses renaissantes. Défaillances et assouplissement du masculin, Genève, 299-316.

- Biot, B. (1996) : “Compte-rendu. Marc Bizer, La poésie au miroir. Imitation et conscience de soi dans la poésie latine de la Pléiade”, Bulletin de l’Association d’étude sur l’Humanisme, la Réforme et la Renaissance, 43, 96-98.

- Brancher, D. (2015) : “Le toucher de la lecture : Hippocrate en chair, le corps raconté”, in : Brancher, D. : Équivoques de la pudeur. Fabrique d’une passion à la Renaissance, Genève, 402-403

- Cernagora, N. (2021) : “Le style mou et efféminé : ‘genre’ et imaginaire du style dans la poétique de la Renaissance”, in : Maira, D., Baur, F. et Patera, T., éd. : Mollesses renaissantes. Défaillances et assouplissement du masculin, Genève, 259-280.

- Conte, S. (2010) : “Physiologie du style : la métaphore du corps dans les traités de rhétorique latins”, in : Chiron, P. et Lévy, C., éd. : Les Noms du style dans l’Antiquité Gréco-Latine, Louvain, 279-298.

- Detambel, R. (2007) : Bernard Noël, poète épithélial, Paris.

- Desan, P., Knop, D., Perona, B. (2019) (éd.) : Montaigne, une rhétorique naturalisée ?, Paris.

- Detambel, R. (2007) : Petit éloge de la peau, Paris.

- Didi-Huberman, G. (1985) : La peinture incarnée, Paris.

- Foehr-Janssens, Y. (2005) : “La littérature à fleur de peau : des mots qui grattent et des démangeaisons littéraires dans la poésie personnelle des XIIe et XIIIe siècles”, in : Micrologus. Natura, scienze e società medievali, XIII, “La Pelle umana”, Florence, 195-212.

- Foucault, M. (1966) : Les mots et les choses, Paris.

- Gourevitch, D. (1987) : “L’esthétique médicale de Galien”, in : Les Études Classiques, 55, 267-290.

- Harris, J. (2005) : “‘La force du tact’ : la représentation du corps tabou dans le Traité des Hermaphrodits (1612) de Jacques Duval”, in : Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 57, 445-460.

- Jablonski, N. (2011) : “Pourquoi l’homme n’a plus de fourrure”, Pour la Science, [en ligne] https://www.pourlascience.fr/sd/evolution/pourquoi-l-homme-n-a-plus-de-fourrure-6331.php.

- Jeanneret, M. (2010) : “Et versus digitos habet : Montaigne ou le rêve d’un prosateur fou”, in : Antonietta Terzoli, M., Asor Rosa A., Inglese G., éd. : Letteratura e filologia fra Svizzera e Italia, Rome, vol. 2, 339-350.

- Lecointe, J. (1993) : L’idéal et la différence. La perception de la personnalité littéraire à la Renaissance, Genève.

- Nakam, G. (2006) : Montaigne : La Manière et la Matière, Paris.

- Romano, C. (2019) : Être soi-même. Une autre histoire de la philosophie, Paris.

- Salas, I. (2014) : À la frontière du corps. L’imaginaire de la peau à la Renaissance, thèse de Doctorat, Paris, EHESS.

- Stoichita, V. I. (2018) : “La peau de Michel-Ange”, in : Hunkeler, Th. et Goeury, J., éd. : Anatomie d’une anatomie. Nouvelles recherches sur les blasons anatomiques du corps féminin, Genève, 409-427.

- Vasoli, C. (1999) : “L’humanisme rhétorique en Italie au XVIe siècle”, in : Fumaroli, M., éd. : Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne (1450-1950), Paris, 45-129.

Notes

- Malpighi 1665 ; Bidloo 1685, I, IV.

- Salas 2014.

- Quanto piu si parlerà colli pelli, veste del sentimento, tanto piu s’acquisterà sapientia (Léonard de Vinci [1487-1508] 1942, t. I, 142, “Des peaux de bêtes qui conservent le sens des choses écrites sur elles”. Cette traduction est donnée par Didi-Huberman 1985, 9.

- Didi-Huberman 1985, 32.

- “La peau (cutis) est l’enveloppe (indumentum) de toutes les parties du corps […]. Elle est comme un nerf pourvu de sang, et entre nerf et chair, quelque chose de tout à fait intermédiaire (medium), comme si elle était constituée du mélange des deux” (Vésale 1543, 1.5.231).

- Paré 1561, 3.15-16.

- Du Laurens 1661, 7.3.261 ; 6.265.

- Estienne 1549, 445. Nous soulignons.

- La transition vers la peau nue serait apparue il y a environ 1,6 million d’années, probablement à la suite d’un changement climatique ; la pigmentation, quant à elle, daterait de 1,2 million d’années (Jablonski 2011 [en ligne]).

- Foucault 1966, 41.

- Abeville 1614, 348-349.

- Scève 1543, “Blason du Front”.

- Sigogne [1606] 1920, 216.

- “And on their skins, as on the bark of trees,/ Have with my knife carved in Roman letters,/ ‘Let not your sorrow die, though I am dead’”. (Shakespeare 1594, 5.1).

- “A sentence is but a cheveril glove to a good wit. How quickly the wrong side may be turned outward!” (Shakespeare 1599, 3.1).

- Le châtiment du païen Marsyas – écorché vif par Apollon – et son équivalent chrétien, saint Barthélémy, ont été abondamment représentés à la Renaissance. Certains artistes ont même érigé le supplice de l’écorchement en une allégorie de la création ou du créateur. Michel-Ange ne s’est-il pas auto-portraituré en saint écorché, le visage déformé dans une flasque tunique, sur la fresque du Jugement Dernier dans la chapelle Sixtine ? (Voir Stoichita 2018, 409-427).

- Les rhéteurs assimilaient le discours à un corps humain – notamment féminin – en raison de la personnification allégorique du don de la parole sous les traits de la Muse. Le discours, tel un être vivant, possède ainsi des “proportions”, un “teint”, des “yeux”, un “visage” et même une “démarche” et des “pieds” – s’agissant du rythme en poésie. Il doit également paraître en bonne “santé” et correctement “paré” (coiffé, vêtu, orné, maquillé). Comme le résume Perrine Galand-Hallyn : “De l’allégorie religieuse de la Muse à la métaphore de la coquette, la personnification du discours ouvre des possibilités variées à une exploitation poétique du motif, dont on peut suivre les aléas d’Homère à Ovide”.

- On ne développera pas non plus ici le thème de la “vêture allégorique” (integumentum). Sinon pour indiquer que le langage est une écorce feuilletée, ou un tégument composé de plusieurs couches : un sens recouvre l’autre (ou les autres, si l’on se souvient de la doctrine médiévale des quatre sens dans l’herméneutique chrétienne), comme l’épiderme voile le derme. Idée qui n’intéresse pas seulement l’exégèse biblique et l’ésotérisme kabbalistique, mais plus largement l’humanisme et nombre de poètes qui se demandent jusqu’à quel point il est possible de dissimuler l’intelligibilité du sens.

- Ces techniques langagières relèvent de la “cosmétique” (kosmêtike), au sens où l’envisageaient les Grecs. Songeons à la dénonciation qui remonte à Platon et à sa critique des sophistes : “pratique malfaisante et mensongère, vulgaire et basse, une duperie au moyen d’arrangements, de fards, de polissage, de vêture, de façon à attirer sur soi une beauté d’emprunt” (Gorgias ou De la Rhétorique, 465b). Reste que, selon une approche médicale, il faut distinguer, comme Galien, la “commôtique” (art du dénaturant du maquillage, visant au simulacre) de la “cosmétique” (art de la toilette) : “Le but de la commôtique est de fabriquer une beauté surajoutée, tandis que le but de la partie de l’art médical dite cosmétique est de préserver tout ce qui, dans le corps, est conforme à la nature, dont résulte, du même coup, une beauté conforme à la nature”. (Galien, De comp. med. sec. loc., 1.2 ; 12.434. Trad. modifiée de Gourevitch, 1987, 283).

- Valla 1476. Voir aussi Vasoli 1999, 45-129.

- Baur 2021, 301.

- Du Bellay [1549] 2007, 80.

- Auteur d’un Dialogue des langues [1542], auquel Du Bellay reprendra de nombreux passages pour son propre plaidoyer. Dans son essai, Speroni confronte la langue “vulgaire” toscane (qui a donné l’italien actuel) aux langues érudites, le latin et le grec.

- Léry 1578, ch. V.

- Du Bellay [1549] 2007, 95-96.

- “Tu fuiras aussi la maniere de composer des Italiens en ta langue, qui mettent ordinairement quatre ou cinq epithetes les uns après les autres en un mesme vers, comme alma, bella, angelica e fortunata donna. Tu vois que tels epithetes sont plus pour ampouller et farder le vers que pour besoing qu’il en soit : bref, tu te contenteras d’un epithete ou pour le moins de deux, si ce n’est quelquesfois par gaillardise en mettras cinq ou six”. (Ronsard 1565, 17-18).

- “Mon intention n’est pas de parler de ce language François bigarré, & qui change tous les jours de livrée, selon que la fantasie prend ou à monsieur le courtisan, ou à monsieur du palais, de l’accoustrer. Je ne preten point aussi parler de ce François desguisé, masqué, sophistiqué, fardé & affecté à l’appetit de tous autres, qui sont aussi curieux de nouveauté en leur parler comme en leurs accoustremens. Je laisse apart ce François Italianizé & Espagnolizé. Car ce François ainsi desguisé, en changeant de robbe, a quantetquat perdu (pour le moins en partie) l’accointance qu’il avoit avec ce beau & riche language Grec”. (Estienne 1565, Préface).

- “La mise extérieure de l’âme, c’est le style : peigné, fardé, artificiellement travaillé, il révèle que l’âme n’est pas non plus parfaitement saine […]. Tenue coquette n’est pas vêtement d’homme (non est ornamentum uirile concinnitas)” (Sénèque 1991, 38-39).

- “Chez Quintilien le style mou, efféminé, est ainsi assimilé à un corps contre-nature : corps monstrueux, épilé ou mutilé à dessein comme celui des eunuques, opposé au corps sain et musclé des athlètes ou des soldats, qui incarnent la polarité mâle de l’éloquence idéale”. (Cernagora 2021, 264. Voir aussi Conte 2010, 279-298).

- Du Bellay 1559, sonnet I.

- Montaigne [1580-1592] 1965, “Des Loix Somptuaires”, 1.43.268a. Toutes les citations qui suivent seront empruntées à cette édition.

- Ibid., “De l’Usage de se vêtir”, 1.36.226c.

- Ibid., “De Mesnager sa Volonté”, 3.10.1011b et c.

- Ibid., “Sur des Vers de Virgile”, 3.5.874b. Voir aussi Desan, Knop et Perona 2019.

- Romano 2019, IX, 275, “Le sommet du naturel : Montaigne”.

- Ibid., 288.

- Ibid., V, 160, “Prémices du naturel et éloges de la négligence”.

- Lecointe 1993, 342-343. Cité par Romano, Ibid.

- Voir Nakam 2006.

- Comme l’a bien noté l’historien d’art Daniel Arasse, la métaphore picturale dans les Essais est liée au “prestige de la peinture comme modèle pour d’autres activités [qui] s’accroît avec le XVIe siècle, et la théorie de ‘l’idée intérieure’ que le peintre imite plus qu’il ne reproduit une réalité extérieure passe progressivement au centre de la théorie artistique de la Renaissance maniériste”. (Arasse 2006, 160-171).

- Montaigne, op. cit., 1.14.60c.

- Ibid., 2.18.665c. Je souligne.

- “Ego te intus et in cute noui” (Pers. 3.30). Rousseau appose cette formule en épigraphe de ses Confessions (1782) pour présenter son projet autobiographique, certes bien différent de celui de Montaigne.

- Montaigne, op. cit., 3.5.847b.

- Voir Anzieu 1974.

- Barthes 1977, 87.

- Brancher 2015, 402-403. Voir aussi Harris 2005, 445-460.

- À la fin du siècle, Furetière entérinera dans son dictionnaire le couple synesthésique vue/tact : “On luy a fait toucher cela au doigt & à l’oeuil, c’est à dire, connoitre clairement” (Furetière 1690, article “TOUCHER”).

- Brancher, op. cit.

- Biot 1996, 96-98.

- Barthes 1980, 48-49.

- Montaigne op. cit., 3.5.849 b.

- Jeanneret 2010, 339-350.

- Patrizi [c. 1560] 2002, 81. Patrizi songe-t-il à Platon lorsque ce dernier évoque les effets de l’amour, plus précisément, les “pores” de l’âme obstrués par l’absence de l’être aimé ? Platon écrit en effet dans le Phèdre (251d et suiv., trad. V. Cousin) : “Mais quand l’objet aimé n’est pas là, les pores de l’âme (diexodos) par où sortaient les ailes se dessèchent et se ferment […]. Dès qu’elle peut le revoir, et se remplir de nouveau des émanations de la beauté, aussitôt se rouvrent tous les pores obstrués ; l’âme respire, cesse de ressentir l’aiguillon de la douleur et goûte pour le moment la plus pénétrante volupté”.

- Notons ici le double sens de l’anglais “pore”, renvoyant à la fois aux minuscules orifices et à l’activité d’un lecteur absorbé par un texte.

- Detambel 2007.