Burges : un chromophile nostalgique

Le nom de l’architecte victorien William Burges (1827-1881) n’est plus connu aujourd’hui. Et pourtant ce fut un artiste célèbre en son temps et l’ami de peintres tels que Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, William Morris, James McNeill Whistler et d’écrivains comme Oscar Wilde. Admiré également par Eugène Viollet-le-Duc et Prosper Mérimée, cet architecte francophile et francophone était, comme ces deux auteurs, passionné de cathédrales gothiques et du mobilier français du XIIIe siècle qu’il a activement œuvré à faire connaître auprès de ses compatriotes britanniques dans le cadre du Gothic Revival. Ce renouveau gothique, caractérisé par un engouement pour l’art médiéval sous toutes ses formes ainsi que par une certaine nostalgie pour l’organisation sociale et politique de cette époque, jugée plus stable et joyeuse que celle, alors de plus en plus contestée, de l’âge industriel, a durablement marqué la seconde moitié du XIXe siècle, correspondant peu ou prou au règne de la reine Victoria (1837-1901). L’Angleterre domine alors le reste de l’Europe dans la course à l’industrialisation, mais nombre d’artistes se détournent du progrès scientifique et technique au profit de périodes, dont le Moyen Âge, aux pratiques artistiques perçues comme plus signifiantes. Le penseur et critique John Ruskin, affirme même que l’obscurantisme n’a jamais été l’apanage du Moyen Âge mais plutôt de l’âge du charbon :

Premièrement, il est évident que l’appellation “obscurs”, donnée aux siècles médiévaux, est, en ce qui concerne l’art, totalement inapplicable. Ce furent au contraire des âges brillants ; notre époque est bien plus sombre. […]. Ce furent des âges d’or : le nôtre est d’ombre. C’est en partie notre faute : nous construisons des murs en briques marron et portons des manteaux marron […]. Dans l’ensemble, cette période est bien plus triste que les premières ; non pas plus triste d’une manière noble et profonde, mais d’une manière sombre et lasse, – la voie de l’ennui, de l’intellect blasé, et d’un mal-être de l’âme et du corps. Le Moyen Âge a eu ses guerres et ses angoisses, mais aussi d’intenses plaisirs. Leur or était peut-être maculé de sang ; mais le nôtre est saupoudré de poussière. Leur vie était entrelacée de blanc et de pourpre ; la nôtre est telle une terne étoffe.

[And first, it is evident that the title “Dark Ages”, given to the mediæval centuries, is, respecting art, wholly inapplicable. They were, on the contrary, the bright ages; ours are the dark ones. […]. They were the ages of gold: ours are the ages of umber. This is partly mere mistake in us; we build brown brick walls, and wear brown coats […]. On the whole, these are much sadder ages than the early ones; not sadder in a noble and deep way, but in a dim, wearied way,– the way of ennui, and jaded intellect, and uncomfortableness of soul and body. The Middle Ages had their wars and agonies, but also intense delights. Their gold was dashed with blood; but ours is sprinkled with dust. Their life was interwoven with white and purple; ours is one seamless stuff of brown1.]

Ruskin conçoit en effet le Moyen Âge comme un âge d’or, au sens propre comme au sens figuré : un âge haut en couleurs, par opposition à la noirceur du monde industriel. Car la nostalgie des Victoriens pour cette période lointaine est aussi chromatique comme en témoignent les vestiges précieusement préservés de cette époque, qu’il s’agisse des manuscrits enluminés (dont Ruskin et Burges possédaient quelques exemplaires exceptionnels) ou de l’art du vitrail que plusieurs artistes, comme Burne-Jones et Morris entreprennent alors de raviver. Mais ce parti pris de la couleur médiévale est également idéologique : les ors et ces pourpres des enluminures et armoiries sont ceux d’une Angleterre joyeuse, la “Merry England2” célébrée par Walter Scott dans ses romans historiques comme Ivanhoé (1819), à l’origine de la vogue pour le médiévalisme partout en Europe.

À la pollution au charbon s’oppose donc la richesse des couleurs d’un passé médiéval idéalisé. Mais cette opposition est loin d’être manichéenne car ce même charbon qui alimente trains et usines, obscurcissant le monde moderne, est aussi à l’origine de l’émergence, à partir de 1856, d’une nouvelle gamme de couleurs artificielles. L’anecdote est bien connue des historiens des sciences : alors qu’il cherche à synthétiser un dérivé de goudron de houille pour trouver un remède à la malaria, un jeune apprenti chimiste, William Henry Perkin, découvre accidentellement une substance au pouvoir tinctorial insoupçonné, la mauvéine, qu’il envisage dans un premier temps de baptiser pourpre de Tyr en hommage au colorant antique avant de se raviser : la référence serait sans doute incompréhensible pour une clientèle essentiellement féminine qui n’a pas encore accès aux études classiques. Il opte donc pour le “mauve”, terme français (et prononcé à la française) qui évoque la toilette de l’Impératrice Eugénie et la haute couture parisienne. En quelques années à peine la nouvelle teinte révolutionne l’industrie textile, démocratisant l’accès à la couleur pour toutes les classes sociales en Angleterre, en France et en Allemagne. C’est l’impact artistique et littéraire de cette “révolution” des colorants dits d’aniline que s’est donné pour objectif d’explorer l’équipe du projet ERC CHROMOTOPE (2019-2025), composée de conservateurs et de chercheurs en littérature, d’historiens de l’art, d’anthropologues et de scientifiques de la conservation à Sorbonne Université, à l’Université d’Oxford et au Conservatoire National des Arts et Métiers. La découverte de ces colorants extraits du charbon est en effet un “tournant chromatique”, qui bouleverse le rapport des peintres à leurs pigments et celui des écrivains à leurs mots. Car dès qu’un chimiste invente une nouvelle teinte, il lui attribue une formule et un nom dont les grands magasins proposeront souvent de multiples variantes, à l’image de la fuscine et du magenta. Cette profusion terminologique suscite autant l’enthousiasme que la méfiance dans les cercles artistiques. Du côté des sceptiques, on trouve Ruskin encore mais aussi Burges, chantre des couleurs du gothique et pourfendeur de toutes ces nouvelles teintes jugées impropres à un usage artistique (“totally unfit for art purposes3”). Ce n’est plus la seule teinte qui est ici en jeu – après tout, les nouvelles couleurs sont éclatantes – mais plutôt la matière, devenue problématique car dissociée de la nature, de ces colorants de synthèse dont désormais seuls les chimistes connaissent les secrets. Même passées, les couleurs naturelles et chargées d’histoire du Moyen Âge sont donc préférées par les tenants du renouveau gothique non seulement aux ombres du monde moderne mais aussi à l’artifice des anilines créées ex nihilo dans des laboratoires.

Histoires de couleurs : La Grande Bibliothèque de Burges au cœur du tournant chromatique.

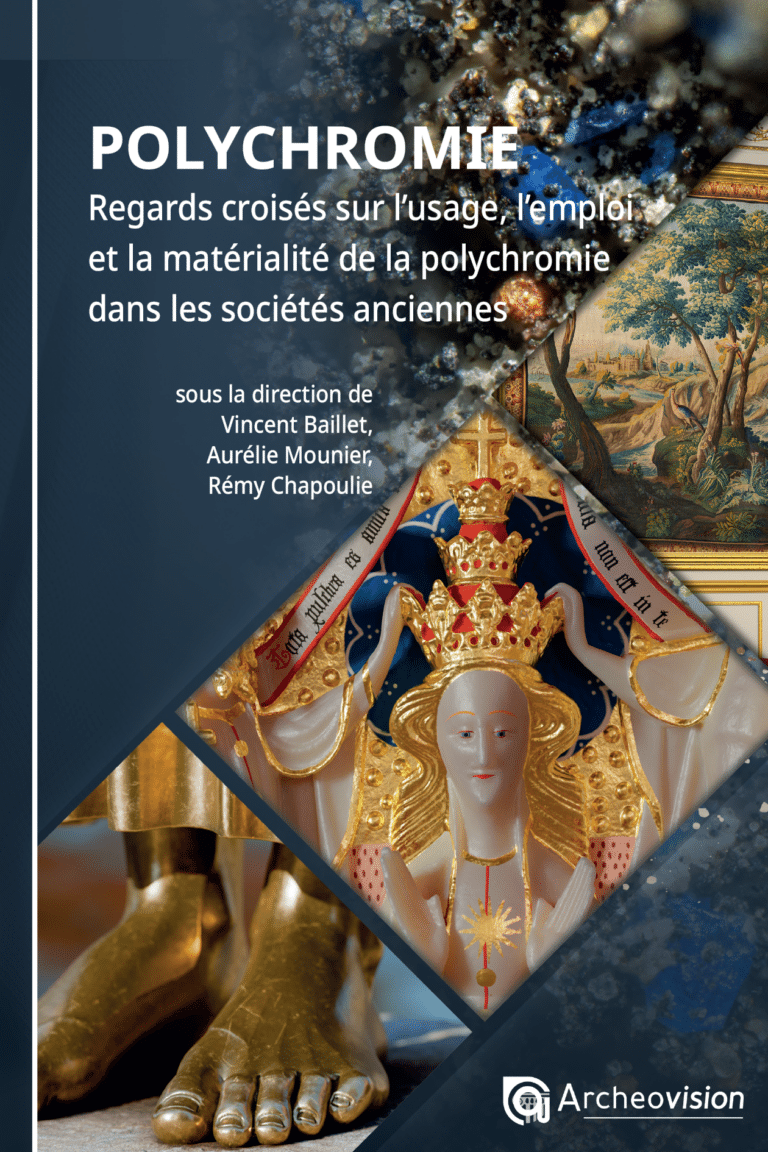

Pour cerner au mieux les enjeux autour de cette “sémiotique matérielle4” de la couleur dont la perception comme la production se trouve bouleversée dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’équipe de CHROMOTOPE s’est choisie un objet d’étude : la Grande Bibliothèque de Burges (fig. 1), une pièce de mobilier polychrome qui trône désormais au centre de la galerie de l’Ashmolean Museum d’Oxford consacrée à l’art victorien.

Pourtant cette bibliothèque avait rejoint les collections de ce musée dès 1933. Son directeur d’alors, l’historien de l’art Kenneth Clarke, en avait fait l’acquisition pour la modique somme de 50 livres car il savait que treize artistes victoriens majeurs (dont Burne-Jones, Simeon Solomon, Edward Poynter et Albert Moore) avaient contribué à sa décoration. Mais dans les années 1930 plus personne ne s’intéresse à eux, au point que leurs cadres se vendent parfois plus cher que les toiles. Il faudra attendre les années 1980 pour que l’œuvre de ces peintres, redevenus aujourd’hui à la mode partout en Europe, soit redécouverte. Mais en 1933 le goût est au cubisme et à l’abstraction. La bibliothèque jugée trop chargée, trop figurative est ainsi reléguée aux oubliettes, connue d’une petite poignée de spécialistes seulement. Elle refait surface en 2016 sous l’impulsion, entre autres, du conservateur en arts décoratifs, Matthew Winterbottom. C’est grâce et suite à cette découverte que le projet CHROMOTOPE voit le jour, projet conçu dès l’origine comme une quête de l’histoire complexe de cette pièce de mobilier et des couleurs du passé auxquelles elle rend explicitement hommage : du Moyen Âge d’abord, mais aussi d’autres époques que Burges et ses amis ont tenté de reconstituer à la manière à la fois d’archéologues et d’esthètes. Si l’approche historique s’est rapidement imposée, choisir cet objet comme étude de cas faisait également sens d’un point de vue littéraire.

Car cette bibliothèque devait montrer et raconter des histoires qu’elle contenait en son sein : véritable œuvre cathédrale dont la structure rappelle celle d’un porche gothique, ses huit panneaux peints illustrent ainsi les origines païennes et chrétiennes des arts (sculpture, peinture, architecture et poésie) à travers les âges, de l’antiquité égyptienne (Rhodopis) au XVe siècle (Fra Angelico) en passant par l’antiquité gréco-romaine (Sappho), le Moyen Âge (Eléonore de Castille, Dante), l’ensemble mêlant contexte fictionnel ou biblique (Pygmalion, la Nouvelle Jérusalem) à la précision archéologique (Pompéi).

Et c’est la couleur qui joue le rôle de maillon entre ces histoires car toutes les allégories y lient la question de l’origine d’une forme d’expression artistique à une certaine pratique chromatique. Ainsi, dans le panneau de Simeon Solomon représentant le sculpteur Pygmalion (fig. 2), on voit Vénus apposer du rouge aux joues de la statue pour lui donner vie. Idem pour le panneau de Frederick Smallfield (fig. 3) représentant les origines païennes de la peinture qui prend place dans un décor pompéien, précisément au moment où l’archéologie, science alors en plein essor, délaisse les grands monuments au profit d’une exploration plus intime de la vie domestique des Anciens qu’ils soient Égyptiens, Grecs ou Pompéiens, et auxquels les hommes et les femmes du XIXe siècle vont alors progressivement s’identifier. Loin de n’être qu’un hommage au passé peuplé d’allégories abstraites, cette œuvre d’art nous en dit donc beaucoup sur couleurs du passé ou plutôt sur un moment clé de l’histoire de la réception de ces mêmes couleurs : le XIXe siècle, à la croisée des arts et des sciences nouvelles, de la chimie à l’archéologie et à l’anthropologie.

L’histoire de la révolution de la couleur ne serait donc pas à raconter du seul point de vue de l’innovation menant directement aux abstractions impressionnistes. D’autres histoires se font jour avec cet objet, révélant que certains artistes se reconnaissaient davantage dans des périodes antérieures. D’ailleurs Burges, qui ne manquait pas d’humour, n’hésite pas à se représenter parmi les Piérides, à la manière d’un chef d’orchestre mythologique supervisant le travail de ses amis. On retrouve également sur cette Grande Bibliothèque le portrait de certains de ses amis qui l’ont inspiré comme le poète Algernon Charles Swinburne (qui fut le disciple de Charles Baudelaire et le maître de Stéphane Mallarmé) habilement représenté dans le panneau de Henry Holiday aux côtés de Sappho dont il fut le premier à traduire les vers explicitement lesbiens (fig. 4). Car cette œuvre, qui se donne à lire autant qu’à admirer, fait aussi écho aux avant-gardes littéraires bien que certaines allusions, qu’elles soient poétiques ou artistiques, soient longtemps restées incomprises, y compris du vivant de Burges.

Lorsque cette pièce de mobilier est exposée aux côtés des premières créations de la firme Morris, Marshall, Faulkner & Company à l’Exposition Internationale de Londres de 1862 – soit à plus de 6 millions de visiteurs – au sein de la Cour Médiévale imaginée par Burges lui-même, elle déroute en effet nombre de critiques qui ne comprennent pas cet hommage passéiste aux couleurs d’un autre temps : “Six cents ans ont passés depuis que ce cabinet fut à la mode” (“Six hundred years have passed since the style of yon cabinet was in vogue5”). Il faut dire que dans cette même exposition sont présentés pour la première fois les colorants d’aniline de Perkin (qui rafle plusieurs médailles) ainsi que ceux de ses émules et compétiteurs. Lors de cet événement, dont CHROMOTOPE a également exploré les multiples enjeux, il y eut donc en quelque sorte superposition des régimes d’historicité chromatique que les études sur la réception permettent aujourd’hui de mieux penser. C’est pourquoi l’équipe de ce programme de recherche a préféré l’approche synchronique de ces histoires de couleurs convergentes à une réflexion sur l’évolution de la couleur sur le temps long privilégiée par les pionniers des études sur la couleur, de John Gage à Michel Pastoureau.

Les secrets de la matière : consultations d’archives et analyses physico-chimiques

Pour cela, il a fallu croiser de très nombreuses sources et consulter tous les ouvrages d’archéologie, d’histoire religieuse et tous les traités de recettes et peinture du moine Théophile (Essai sur divers arts, XIIe siècle) à Cennino Cennini (Traité de la peinture, XIVe siècle) qui figuraient dans la bibliothèque de Burges. Ce travail archivistique s’est également porté sur les écrits et dessins de Burges lui-même, dont son album “Polychromy, 18 October 1858” conservé aujourd’hui au Victoria and Albert Museum de Londres et contenant des documents aussi divers que des estampes japonaises (modèles, en partie, des carpes de la Grande Bibliothèque) que des copies de fresques pompéiennes et de détails polychromés de diverses cathédrales gothiques. À la manière d’un Walter Scott, Burges associait souvent ces sources chromatiques à des références littéraires. Ainsi la scène pompéienne imaginée par Smallfield s’inspire en partie d’un passage du bestseller victorien d’Edward Bulwer-Lytton Les Derniers jours de Pompéi (1834) dans un décor composé d’objets minutieusement copiés du Musée Borbonico (conservés pour la plupart aujourd’hui au Musée archéologique de Naples). C’est ce genre de fiction archéologique reconstituant les couleurs originelles d’un passé souvent fantasmé que l’on retrouvera quelques années plus tard dans les œuvres des peintres Lawrence Alma-Tadema et Edward Poynter, qui deviendra président de la Royal Academy en 1896, mais qui fut “découvert” par Burges au début des années 1860.

Une telle érudition témoigne de l’esprit à la fois encyclopédique et éclectique de l’architecte qui voulait montrer que l’art – et notamment les arts décoratifs qu’il refusait d’opposer aux beaux-arts – pouvait raconter des histoires à travers les âges : “la grande particularité de notre chambre médiévale est le mobilier ; celui-ci, dans un riche appartement, était couvert de peintures, à la fois d’ornements et de sujets ; non seulement il servait de meuble, mais il parlait et racontait une histoire” (“[T]he great feature of our medieval chamber is the furniture; this, in a rich apartment, would be covered in paintings, both ornaments and subjects; it not only did duty as furniture, but spoke and told a story6”).

Les couleurs de ces meubles historiés (“historiated7”) et notamment de la Grande Bibliothèque se sont ainsi révélées un point d’entrée crucial pour comprendre la production artistique de Burges et de ses contemporains. Mais cette réflexion autour la couleur, ses usages et son évolution au fil des siècles n’aurait pas été possible sans l’appui crucial des chimistes de CHROMOTOPE. En lien avec les équipes de conservation de l’Ashmolean Museum et notamment de Tea Ghigo post-doctorante recrutée sur le projet de 2020 à 2021 (et aujourd’hui lecturer à University College London) nous avons tenté de percer les secrets des pigments utilisés par les treize artistes qui ont peint cette pièce de mobilier polychrome sous la supervision de Burges. Tea Ghigo a travaillé à la fois à partir des échantillons qui avaient été prélevés en 2016 avant le retour de la Grande Bibliothèque dans la galerie victorienne du musée, mais également grâce à des méthodes non invasives telles que la photographie infrarouge et l’examen sous ultraviolets d’une part et les spectrométries de fluorescence X et Raman d’autre part (fig. 5).

En dépit de la superposition de couches picturales liées aux rénovations successives (y compris du vivant de Burges) compliquant les analyses, cette recherche a abouti à des résultats tout à fait étonnants, révélant notamment certains dessins préliminaires inattendus et la présence de pigments industriels8. Aux côtés de pigments anciens tels que l’outremer, ont en effet été identifiés du vert émeraude (mieux connu sous le nom de vert de Scheele ou vert de Paris en France), des verts et des jaunes à base de chrome et des bleus de Prusse et de cobalt. Il est vrai que, malgré ses diatribes contre les colorants d’aniline et sa passion pour le Moyen Âge, Burges n’était pas opposé à toute forme de progrès chromatique : ce qu’il regrettait c’était que ces innovations ne soient pas mises au service du Beau. Quelques années plus tard, il s’amusera même à imaginer un train décoré à la mode médiévale et décoré d’or et d’armoiries :

On pourrait être très tenté d’imaginer et d’essayer de penser comment nos ancêtres des XIIe et XIIIe siècles auraient traité une locomotive royale avec son wagon – par exemple Guillaume le Roux, ou le roi Jean, ou Henri III, qui tous aimaient la magnificence : peut-être auraient-ils transformé la locomotive en dragon vomissant la fumée de sa tête dressée ; son corps et ses ailes, riches en or, en couleurs, en étain et en laiton, et peut-être même de grosses boules de cristal auraient fait office d’yeux.

[One is very much tempted to imagine and try and think out how our ancestors of the twelfth and thirteenth centuries would have treated a royal locomotive with its tender and carriage – say one for William Rufus, or King John, or Henry III., all of whom were fond of magnificence: perhaps they would have converted the locomotive into the form of a dragon vomiting the smoke through his upraised head; his body and wings being rich with gold, colour, tin, and brass, and perhaps even great crystal balls would do duty for eyes9.]

Certaines nouvelles matières colorées semblent ainsi avoir inspiré Burges, comme le vert émeraude, dont la composition chimique allie le cuivre à l’arsenic, qui a été retrouvé dans les draperies de Sappho – couleur assez inhabituelle pour un himation pour mériter d’être soulignée. Lorsque Holiday travaille sur cette image en 1861, l’empoisonnement fatal de Matilda Scheurer, une jeune fleuriste chargée de teindre les compositions florales à l’aide de cette substance toxique, est partout dans la presse10. Ce vert est alors perçu comme dangereux, subversif. Est-ce donc un hasard s’il se trouve associé à Sappho, poétesse aux amours interdites chantées par l’enfant terrible de la poésie victorienne, Swinburne ?

Mais il est également possible que Burges ait été trompé sur la composition de ses couleurs car il était alors fréquent que certains marchands de couleur peu scrupuleux mélangent par exemple de l’outremer avec du bleu de Prusse meilleur marché à l’insu de leur clientèle. On touche ici à autre point crucial de l’histoire de la couleur au XIXe siècle : la perte des savoir-faire chromatiques. Le 21 avril 1880, l’année précédant la mort prématurée de Burges, le peintre préraphaélite William Holman Hunt, qui fréquentait les mêmes cercles que l’architecte et avait de nombreux amis en commun avec ce dernier (dont Ruskin, Burne-Jones et Morris), dénonce dans une conférence donnée à la London Society of Arts le fossé grandissant entre marchands de couleurs et chimistes d’une part et artistes d’autre part – séparation à l’origine selon lui de la dégradation de la qualité des pigments proposés aux peintres et de l’altération irrémédiable de certaines œuvres, y compris les siennes11. Citant en modèle l’expertise des maîtres du passé, de Van Eyck à Rembrandt en passant par Léonard de Vinci et Rubens, il conclut son propos en appelant de ses vœux à une collaboration plus grande entre peintres et chimistes afin de mieux comprendre les secrets de la couleur et de ses usages.

C’est aussi, d’une certaine manière, cette collaboration que l’équipe de CHROMOTOPE a tâché de mettre en œuvre et dont les résultats ont donné lieu non seulement à de nombreux colloques et publications12 et une base de données, la ChromoBase, mais également à l’exposition Colour Revolution, Victorian Art, Fashion and Design qui s’est tenue à l’Ashmolean Museum du 21 septembre 2023 au 18 février 202413. Le film des analyses menées par Tea Ghigo y fut présenté ainsi que 150 œuvres (peintures, textiles, céramiques, sculptures, chromolithographies etc.), dont la Grande Bibliothèque de Burges, replacée pour l’occasion dans une salle recréant le décor de l’exposition de 1862, afin de permettre aux visiteurs de revivre les couleurs de plusieurs passés : ceux, éclectiques, imaginés par Burges et ses amis, et celui des Victoriens eux-mêmes dont l’âge fut finalement moins sombre que l’on a parfois encore tendance à le croire.

Bibliographie

Burges, W. (1865) : Art applied to industry : a series of lectures, Oxford-Londres.

Cook, E.T. et Wedderburn, A. (1903-1912) : The Complete Works of John Ruskin, Londres.

Easel, J. (1862) : “The Great Exhibition”, London Society, 1, 16.

Hunt, W.H. (1880) : “The present system of obtaining materials in use by artist painters as compared with that of the old masters”, Journal of the Society of Arts, 28, 485-499.

David, A.M. (2015) : Fashion Victims. The Dangers of Dress Past and Present, London.

Ribeyrol, C., Winterbottom, M. et Hewitson, M. (2023) : Colour Revolution : Victorian Art, Fashion and Design, Oxford.

Ribeyrol, C. et Ghigo, T. (2023) : William Burges’s Great Bookcase and The Victorian Colour Revolution, New Haven-Londres.

Ribeyrol, C. et Walter, P. (2016) : “‘A magic web with colours gay’ : W.H. Hunt’s chromatic nostalgia”, in : Ribeyrol, C., dir. : The Colours of the Past in Victorian England, Oxford, 19-46.

Roque, G. (2021) : La cochenille, de la teinture à la peinture. Une histoire matérielle de la couleur, Paris, 19.

Notes

- Ruskin, J. (1843) : Modern Painters, 5, 321, in : Cook & Wedderburn 1903-1912.

- Cette expression est employée à plusieurs reprises dans Ivanhoé.

- Burges 1865, 8-10.

- Roque 2021, 19.

- Easel 1862, 16.

- Burges 1865, 71.

- Burges 1865, 52 et 105.

- Pour le détail de ces analyses physico-chimiques, voir l’annexe de Tea Ghigo dans Ribeyrol & Ghigo, 2023, 194-203

- Burges 1865, 51-52.

- Sur cet épisode et plus généralement sur les verts victoriens toxiques, voir David 2015.

- Hunt 1880, 485-499. Pour les analyses physico-chimiques de son tableau The Lady of Shalott (c. 1890-1905) voir Ribeyrol & Walter 2016, 19-46.

- Voir notamment les actes du colloque (2023) : Colour Matters : Exploring Colour and Chromatic Materialities in the Long Nineteenth Century (1798-1914), 6-8 décembre 2023, Oxford, Trinity CollegeOxford, Oxford, et qui paraîtront courant 2025 chez Open Book Publishers.

- Voir le catalogue de l’exposition : Ribeyrol et al. 2023.