Introduction : de Varda à Carri

Le titre du chapitre 3 est un hommage – ou plutôt un femmage – au film Sans toit ni loi (1985), à sa réalisatrice, Agnès Varda, et à son actrice, Sandrine Bonnaire, dont la rage explosait déjà dans À nos amours de Pialat (1983). C’est aussi une façon de jeter une passerelle entre elles et Albertina Carri, toutes ayant en commun, selon moi, d’avoir assumé une position singulière dans leur champ culturel respectif. De ce fait, leur créativité formelle relève, plutôt que d’un style, d’une façon d’être au monde et d’intervenir dans leur société au moyen du cinéma et des arts audiovisuels1. Sans toit ni loi et NQVAC s’ouvrent sur la mort. Dans le film de Varda, la structure en kaléidoscope des témoignages évoquant Mona, la toute jeune femme marginale et exclue avec laquelle il ne semble pas possible de s’identifier et qui demeure une énigme, n’aboutit pas à une résolution. La façon dont Varda filme les paysages ruraux, l’environnement humain, le plus souvent hostile, l’insoumission de Mona et sa dégradation physique, instaure et maintient en effet une distance renforcée par l’ambivalence du dispositif filmique hybride combinant des codes traditionnellement associés au documentaire avec d’autres associés à la fiction.

Carri a en commun avec Varda d’avoir opéré sans prémonition et sans provocation cette transgression des catégories pour s’approcher des êtres et de leur vulnérabilité. NQVAC fait aussi penser à Cléo de 5 à 7 (1962) mais pas seulement en raison de l’utilisation du noir et blanc en milieu urbain, des plans de rues et de miroirs, et de l’omniprésence de la mort. Dans le film de Varda, le choc de l’annonce d’une mort, peut-être imminente, provoquée par un cancer, se propage dans tout le film, marqué par la bascule du point de vue après la chanson : d’abord scrutée, regardée, la protagoniste se met à regarder sa peur de la mort et les autres en face.

J’envisage pour ma part la mort qui semble conditionner les personnages de NQVAC comme un cancer social évacué par le déni collectif, la solitude et l’indifférence du monde ; un monde qui ne s’arrête pas de tourner comme le figure métaphoriquement la grande roue dans laquelle montent Rubén et Susana, s’isolant dans une étreinte fugace mais sans parvenir à enrayer la marche de la Fortune.

Sans toit ni loi serait un bon titre pour un western mais c’est un drame social. La privation, l’absence et l’exclusion auxquelles il fait référence qualifie en fait l’expérience de Mona, une jeune femme marginale qui n’a ni toit ni loi, une figure encore rare au cinéma au milieu des années 80. Or, ce titre fait écho selon moi à plusieurs aspects remarquables de NQVAC qui renvoie aussi à la biographie de la jeune cinéaste, à la place d’autrice qu’elle s’est forgée et à la diégèse qu’elle élabora dans ce premier opus. Expulsée de sa famille par la dictature responsable de l’assassinat de ses parents, Albertina Carri emprunta en effet dès son premier film une voie hors la loi. Elle refusa d’emblée de prouver sa capacité à appliquer les tables du mode de représentation institutionnel, le MRI (Burch, 1991), qui s’avèrent être un outil au service de la technologie du genre (De Lauretis, 1992), autrement dit une arme de naturalisation massive de la loi patriarcale, qui organise et systématise socialement une répartition inégale et inéquitable entre les personnes de la même espèce. NQVAC met d’ailleurs en scène le rôle dominant échu aux mâles adultes et hétérosexuels de la famille et, plus largement, le « système de domination qui structure toutes les sphères de l’existence » (De Mond, 20132). Carri se confronte et nous confronte ainsi aux rapports de pouvoir et aux formes d’oppression entre les classes sociales, entre les sexes et les genres au sein d’un espace socio-historique contemporain.

Mon objectif est de montrer comment s’articulent dans ce premier long-métrage de fiction des éléments fondateurs sur les plans thématique, socio-historique et esthétique. NQVAC peut être envisagé comme une façon de s’inscrire dans une lignée renouant avec l’élan avant-gardiste des années 20, un cinéma d’avant Hollywood où les films n’étaient pas encore catégorisés, où les genres ne constituaient pas encore des clés de lecture rassurantes et closes auxquelles étaient associés les codes moraux d’une société à un moment donné, et où les personnages, avatars des mythes, n’avaient pas pour fonction principale de rendre le réel intelligible.

Une première partie sera consacrée à contextualiser la filiation d’Albertina Carri. La deuxième partie s’attachera à l’analyse détaillée des premières minutes de NQVAC afin d’esquisser les contours du projet de la cinéaste. La troisième s’intéressera d’une part à la façon dont le positionnement de la cinéaste dialogue avec celui d’autres cinéastes et d’autre part à la façon dont le film fut reçu par la critique.

Fracturer le visible

Pobre fantasma de la libertad es un hecho que la historia se volverá a repetir como se ha repetido tantas veces si los interesados no se deciden a sacarse las gafas oscuras. Poesía política, Nicanor Parra3.

La mancha de humedad en la pared. La tâche d’humidité sur le mur

La rencontre avec Lita Stantic

Comme cela a été précédemment évoqué, pendant ses études à la FUC Albertina Carri apprit beaucoup en tant que stagiaire de Lita Stantic (1941). Leur rencontre sur le tournage de Un muro de silencio (1993) éclaire la filiation politique et artistique de la jeune apprentie. Cinéaste militante aux côtés de Pino Solanas et Octavio Getino du Grupo Cine Liberación, Lita Stantic eut pour compagnon Pablo Szir avec qui elle entreprit de réaliser Los Velázquez, une adaptation libre de l’essai de Roberto Carri publié en 1968. Brutalement stoppée dans son élan en raison de l’arrestation du couple Carri-Caruso et celle de Pablo Szir, séquestré·es au centre de détention connu sous le nom de « Sheraton » ou « Embudo », puis porté·es disparu·es à compter du 26 octobre 1976. Lita Stantic, la seule survivante de ce groupe, travailla ensuite dans la publicité et collabora avec plusieurs cinéastes dont Adolfo Aristarain, Lautaro Murúa et Alejandro Doria, avant de fonder avec María Luisa Bemberg une société de production indépendante, qui au cours des douze années suivantes se transforma en un phénomène local exemplaire. Lors d’un hommage en 2014, Stantic évoquait ainsi ses débuts :

Dans les années 1960, j’ai étudié le journalisme et la littérature. Je pensais alors que l’unique manière pour moi d’entrer dans le monde du cinéma était de devenir critique. En effet, les femmes étaient alors quasi absentes dans l’industrie, à part quelques exceptions. Il y avait si peu de femmes que je me souviens qu’à l’école de journalisme où j’étudiais, un professeur, auquel je demandais d’assister au tournage d’un film, m’a répondu qu’il fallait demander la permission au producteur exécutif. Celui-ci m’a répondu que je perdais mon temps si je souhaitais travailler dans le cinéma puisque « le cinéma est une affaire d’hommes ». J’avais alors 18 ans. Il y avait peu de femmes dans le cinéma, excepté à des postes bien précis, comme celui de costumière, au début des années 1960 en Argentine4.

Avec cinq longs-métrages produits primés dans les festivals du monde entier et des succès publics historiques, dont Camila, sorti sur les écrans en 1984 et sélectionné aux Oscars, le prénom Camila connaissant une soudaine et explosive popularité (Mullaly, 2012), la maison de production Lita Stantic Producciones contribua, à partir de 1997, à l’émergence du NCA, en accompagnant la naissance des films de plusieurs jeunes réalisateurs dont Pablo Reyero (Dársena Sur, 1997), Pablo Trapero (Mundo Grúa, 1999), Lucrecia Martel (La Ciénaga, 2001 ; La Niña Santa, 2004), Adrián Caetano (Bolivia, 2001 ; Un Oso Rojo, 2002), Diego Lerman (Léopard d’argent en 2002 à Locarno avec Tan de repente), etc.

Un muro de silencio (1993) est l’unique long-métrage de Lita Stantic en tant que réalisatrice et le fruit d’une longue gestation entamée après la disparition de Pablo Szir et qui connut plusieurs écritures et castings depuis 19865. La diégèse met en scène Kate Benson (Vanessa Redgrave), une réalisatrice britannique venue en argentine après le retour de la démocratie pour filmer l’histoire d’Ana (Soledad Villamil), séquestrée avec sa fille et son mari, ce dernier ne réchappant pas de son emprisonnement. Le film qu’elle tourne se base sur l’expérience de Silvia (Ofelia Medina) et de sa fille Inès (Marina Fondeville). Les mises en abyme, les dédoublements et autres effets de miroir, la reconstruction historique et les conflits intergénérationnels sont autant de décisions prises par Lita Stantic pour se détourner d’une vision héroïque des disparu·es ou d’une dénonciation frontale des horreurs commises par la Junte. Il s’agit plutôt de traduire les failles de l’expérience humaine, de parler de la nécessité d’oublier et de son impossibilité, en évitant le choc émotionnel et en privilégiant la réflexion par la distanciation formelle et discursive. C’est cette expérience spectatorielle que synthétisa Enrique Pinti lorsqu’il dit que la mémoire est « une tâche d’humidité sur le mur que tu recouvres en le peignant mais qui réapparaît » (Eseverri y Peña, 2013 : 109, je traduis).

Au début du tournage de Un muro de silencio, Lita Stantic ignorait qu’Albertina Carri était stagiaire assistante sur son film. C’est la maquilleuse qui vit partir précipitamment celle-ci, bouleversée par le tournage d’une scène dans laquelle la fille d’Ofelia Medina assiste au tournage – dans la diégèse – d’un moment particulièrement éprouvant. Le lendemain, la réalisatrice rejoignit sa stagiaire-assistante : « El impacto fue brutal. Me acerqué a ella, nos abrazamos. Luego nos encontramos muchas veces más para conversar… » (Eseverri y Peña, 2013 : 117). Stantic et Carri se retrouvèrent plus de vingt ans plus tard lorsque cette dernière essaya de reprendre le projet de son père, Los Velázquez. La collaboration n’aboutira pas malgré la filiation politique et sentimentale des deux femmes et leur conception du cinéma qu’elles considèrent comme une arme d’intervention et de résistance.

Mémoire, subjectivité et politique

Carri transforma l’échec en création en inventant une autre forme d’archive avec Operación fracaso y el sonido recobrado6. Plus tard encore, elle conçut Cuatreros (2016) un long-métrage où le montage d’archives nationales très diverses à un rythme effréné et en split screen et le mixage des voix et des sons dont celle de Carri, produit un essai cinématographique original et destabilisant qui répond et déborde le cadre du film-essai :

1) le film-essai met en relation des références culturelles souvent hétérogènes ; 2) la mise en relation de ces matériaux épars vise à atteindre de nouvelles significations grâce à « des recroisements, des recoupements, des superpositions, des déplacements », révélant ainsi « une pensée en acte » ; 3) le film-essai dénote une pensée réflexive « qui propose simultanément une expérience et la mise en forme de l’expérience, un discours et une réflexion sur ce discours, une œuvre et son art poétique » ; 4) « le film-essai implique la présence de l’essayiste », ce « je » si cher à Montaigne ; 5) le film-essai réserve enfin une place de choix au spectateur, puisqu’il « privilégie un mode de communication dialogique » (Moure, 20047)

Carri considère Cuatreros comme une forme intermédiaire entre performance et nouvelle qui rend compte de son obsession pour le langage et aussi comme une archive vivante où se retrouvent des corps et des corpus disparus, « un road movie sur la mémoire »8.

Sa recherche formelle répond au souci de penser politiquement l’histoire, à la nécessité de ne pas recouvrir d’un coup de peinture la tâche d’humidité sur le mur, évoquée à propos du film de Stantic, et de donner une expression singulière aux documents fragmentés et divers mis en tension pour générer de nouvelles connexions. Carri matérialise dans ses films ses préoccupations esthétiques, éthiques, politiques et intimes et propose aux spectateur·rice·s un voyage intense où la plongée dans l’imaginaire visuel des années 60, 70 grâce au found footage, imprégné longtemps les sens et invite à modifier le sens. Tournant le dos à une hypothétique et illusoire univocité réconciliatrice, elle ouvre le champ audiovisuel par une praxis hérétique, dont Adorno avait établi qu’elle était le principe fondateur de l’essai littéraire et que Catherine Russel (2007) propose d’appeler « ethnographie expérimentale »

una ambiciosa denominación para una práctica cultural radical que, al desafiar los compartimentos estancos en los que se han mantenido separados modernismo y antropología, aúne el interés por la innovación estética y la observación social9.

Dans le carnet de bord qu’elle tint tout au long du processus de création de son film suivant, Los rubios (2003), publié en 2007 sous le titre Cartografía de una película, on trouve plusieurs intuitions et pistes envisagées lors de la réalisation de NQVAC. Albertina Carri y évoque notamment la série de photographies Lamento de los muros réalisée par la seule survivante du Centre de détention clandestine où furent séquestrés ses parents.

Yo me sumo a este punto de vista, ya que creo que la cámara es capaz de tomar cosas que a simple vista somos incapaces de ver. Para llegar a una imagen vieja, cansada de esperar, estos espacios voy a filmarlos con ópticas “no tratadas”, que son los lentes que se usaban antiguamente. El formato aquí será el 16 mm, que por ser un negativo pequeño posee un grano mayor y permite un tipo de imagen que también remite a algo que sucedió y quedó oculto a los ojos. (Carri, 2007 : 27-28)

Prenant le relai de l’image photographique, elle utilisa une caméra et un format alors en

voie d’abandon pour tourner des images fatiguées d’attendre qu’on leur concède un espace propre. Elle créa ainsi les conditions d’un dialogue entre le passé, ce qui se passa mais qui fut effacé, oublié, ignoré, non vu, et de potentiels interlocuteur·rices qui vivent au présent les

effets produits par cet effacement et cette indifférence. Pour le dire autrement, son premier

film NQVAC est une réaction contre l’extrême banalisation du mal – politique et économique – qui atteignit son apogée à la fin des années 90 en s’imposant comme la norme incontournable, comme un nouvel impératif politique auquel Il faut s’adapter (Barbara Stigler, 2019) pour aller de l’avant.

La desCARRIada / Carri la dévoyée

Un imaginaire réfractaire

L’heure n’était plus à la révolution quand Albertina Carri répondit avec NQVAC à la nécessité de modifier notre façon de sentir, de (nous) regarder et d’agir. Son premier film est le résultat d’une production artisanale qui souligne sa conscience des limites de la production, du caractère clandestin de son propos et de la dimension marginale de sa distribution. En ce sens, elle règle son pas sur celui de son père dont l’héritage imprègne toute son œuvre à venir, quitte à déplaire parce qu’elle ne se conforme pas aux attentes et se détourne des voies déjà tracées pour elle par d’autres.

En 1992, après avoir raté la date d’inscription à la FUC (Fundación Universidad del Cine) qui venait tout juste d’ouvrir ses portes, elle fut finalement acceptée grâce à l’intervention de sa grand-mère paternelle auprès de son illustre cousin, Adolfo Bioy Casares (1914-1999) alors « asesor académico » ; un passe-droit qu’elle paya tout au long de sa première année, essuyant les moqueries des autres étudiant·es. Mais surtout, elle comprit plus tard que derrière la dette éternelle dont elle était désormais redevable, cette faveur familiale visait surtout à la sortir de l’UBA (Université de Buenos Aires), à la remettre sur le droit chemin, celui d’un passé aristocratique, et à « borrarme de un plumazo mis orígenes salvajes y presentarme en sociedad como una niña bien, esa que nunca lograron que sea. Mi abuela tenía miedo, el miedo que se le tiene a los descarriados. » (Carri, 2015 : 39110) Or, le dévoiement, dont l’étymologie renvoie à un égarement, au sens moral, à un chemin impraticable, qualifie précisément la posture tant redoutée par la branche de la famille qui la prit en charge lorsqu’elle se trouva orpheline à l’âge de quatre ans, avec pour mission de la sauver de la malédiction parentale. Le commentaire de l’aïeule rappelle l’appartenance de sa famille paternelle à une lignée d’oligarques aristocrates rivée sur une Europe mythifiée, un étranger civilisé et civilisateur dont le fils disparu s’était détourné. En effet, le sociologue militant Montonero Roberto Carri enseigna à l’université publique où il fut considéré comme un maître à penser, embrassant la barbarie d’un peuple composé de classes laborieuses, le prolétariat, les indigènes, tous les habitants de la périphérie, des marges et du « désert », incontrôlables sauvages menaçant l’ordre établi et légitimé par les fondateurs de la Nation Argentine. Difficile d’imaginer plus étrange destinée que celle d’Albertina Carri qui dut son entrée en études cinématographiques à son grand-oncle Adolfo Bioy Casares, féroce anti-péroniste11.

Des années plus tard, Albertina Carri présenta ainsi Cuatreros :

Voy tras los pasos de Isidro Velázquez, el último gauchillo alzado de la Argentina y, como la búsqueda del tiempo perdido siempre es errática, ¿voy realmente tras los pasos de ese fugitivo de la justicia burguesa? ¿O es que voy tras mis pasos, tras mi herencia? Viajo a Chaco, a Cuba, busco una película desaparecida, busco en archivos fílmicos cuerpos en movimiento que me devuelvan algo de lo que se fue muy temprano. ¿Qué busco? Busco películas, también una familia, una de vivos, una de muertos ; busco una revolución, sus cuerpos, algo de justicia ; busco a mi madre y a mi padre desaparecidos, sus restos, sus nombres, lo que dejaron en mí. Hago un western con mi propia vida. Busco una voz, la mía, a través del ruido y la furia que dejaron esas vidas arrancadas por aquella justicia burguesa. (Carri, 201812)

Ces paroles prononcées presque vingt ans après son opera prima exposent a posteriori les racines de son cheminement et de la seule lignée dont elle se revendique. Carri situe sa propre quête existentielle sur le même plan que le sujet historique de Cuatreros dont Isidro Velázquez, le dernier gaucho insurgé qui apparait comme le prétexte, mais aussi comme un pré-texte, un paratexte et un intertexte. Tout commença pour elle par une quête d’identité, le besoin de rétablir un lien entre passé et présent, entre origines et réalisation, en assumant, en conscience, le caractère erratique de sa quête et de celle de sa famille disparue avec laquelle elle entretient un dialogue intime et public ininterrompu dans la mesure où il se réinvente en permanence.

« El imaginario compartido con Isidro es la supervivencia frente a un sistema que no nos reconoce y que, como dicen Hobsbawm y el joven Carri, no nos entiende y nosotros tampoco a él. » (Carri, 2015 : 396) Et c’est cet héritage romantique de résistance que la fille reçoit et réactive. « Ir tras los pasos » c’est suivre la trace, retrouver l’empreinte d’une figure historique, d’une figure détruite par « la justice bourgeoise », cette même « justice » qui lui arracha ses parents en 1977. C’est aussi créer un espace-temps, une archive vivante, capable de recueillir des fragments audio-visuels d’origine, de fonction et de destin divers, selon le dispositif du split screen et de la superposition des bandes-son auxquelles s’agrègent une voix off repoussant encore les limites de l’intelligible. Ce détour me semblait important pour comprendre les enjeux de son premier long-métrage.

Je ne veux pas rentrer à la maison : un titre-manifeste contre la famille

Le titre du film pose la question des liens familiaux et de la relation au foyer : dépendance, attachement, détachement, fuite, rejet, reconstruction, etc. Fantasmée ou crainte, la famille argentine est envisagée comme une fiction idéologique ébranlée par un passé récent et sommée de rendre des comptes. La radicalité formelle illustre la conscience du potentiel disruptif du cinéma au sein d’un régime de vérité voué au colmatage et au status quo. Bien qu’identifiant grammaticalement une première personne du singulier énonçant son désir d’agir par une négation « ne pas », combinée à deux verbes, vouloir et rentrer à la maison, le titre ne précise pas qui parle. S’il est vrai que Rubén, le premier personnage à apparaître à l’écran, répète seul dans sa chambre, comme un mantra, une réplique proche, « No voy a volver a casa » (48:29), plusieurs personnages féminins des deux familles protagonistes, celle de Rubén, et celle du tout jeune Nico, expriment à plusieurs reprises leur désir de partir. (Désormais la famille de Rúben sera identifiée comme la famille A, voire FA, et celle de Nico comme la famille B, voire FB.) Ainsi, dans la famille B, Ana, la sœur de Nico, âgée de dix-neuf ans, déclare publiquement qu’elle est sur le point de partir à Londres, et dans la famille B, Lisbeth, la femme du fils de Marcos, d’origine anglo-saxonne, se dispute avec son mari que sa fidélité à son père retient dans à Buenos Aires qu’elle, en revanche, souhaite quitter. Dans la famille A, Marcela, la sœur de Rubén, finit par quitter l’appartement familial paternel, rompant avec son mari pour partir vivre avec ses deux enfants dont un bébé, malgré le manque de ressources matérielles. À la croisée des deux familles il y a Susana, qui se prostitue avec Marcos (FB), entame une relation sentimentale avec Rubén (FA) qu’elle interpelle en rêvant à voix haute de s’évader loin, vers le sud, là où il fait froid, dans une maison sans enfants avec des chats (21:16), et qui annonce, avant de mourir, qu’elle part à Paris (« Me voy a Paris », 50:00).

Cela m’amène à considérer que le souhait, la motivation, la volition et la réalisation de ce départ du foyer – performatif, fantasmé ou concret – ne concerne pas seulement le destin diégétique d’un ou de plusieurs personnages. En ce sens, le titre problématise surtout une relation difficile à soi et aux autres mises en scène dans un milieu urbain hostile.

L’entrée dans la fiction par la porte de sortie de l’Histoire

Entre gris clair et gris foncé

Tourner le dos à l’évidence

Le synopsis officiel du film qui est, entre autres, un outil de communication pour les démarches à accomplir tout au long du processus de fabrication du film depuis la pré-production jusqu’à la distribution, suggère que NQVA est un drame familial croisé :

No quiero volver a casa es la historia de dos familias atravesadas por un asesinato. La familia de Rubén, un joven de 25 años sin ningún objetivo, y la de Ricardo, un empresario decadente con problemas irreconciliables con su socio y cuñado. Susana, una prostituta, será el vínculo entre estas dos familias. Un estudio sobre las relaciones de un grupo de personajes reconocibles que vagan por una ciudad que los aliena y los endurece.

Toutefois, si la cinéaste, en levant d’emblée le voile sur certains éléments narratifs, donne l’illusion aux spectateur·rices d’avoir les clés du film, c’est une fausse piste car l’enjeu se situe ailleurs, en deçà et au-delà du contenu thématique, du programme narratif et des schémas actantiels, comme le suggère la dernière phrase. La protagoniste du film c’est la ville qui engloutit les êtres et altère leur humanité en les aliénant et en les endurcissant.

L’échantillon retenu pour comprendre le dispositif filmique n’est pas une séquence narrative mais un bloc d’images-sons limité par un fond noir de plusieurs secondes et le silence qui marquent une première césure ou ponctuation visuelle. Il ressort de ces premières minutes (6:40) une impression de délitement et de décalage qui se prolonge et se reconfigure de plusieurs façons dans la suite du film dont Michèle Soriano a analysé la structure :

La metáfora del “rompecabezas” remite a las características formales del film, fragmentado y elíptico, y a la vez a la tensión hermenéutica y heurística que mantiene : compone un enigma cuyo sentido diferido no sólo atañe al destino de los personajes, sino que nos lleva a interrogar el propio lenguaje cinematográfico. (Soriano, 2013, sp)

La métaphore du casse-tête narratif rend efficacement compte de la présence d’obstacles cognitifs qui font office de bouclier contre le pouvoir hypnotique du récit, tout en introduisant une autre ligne de fuite, une énigme à retardement, qui invite à une perception méta narrative. Le meurtre commis dans les premières minutes lie les membres de deux familles (FA et FB) mais cela se produit sans qu’elles en soient conscientes. La longue analepse autour de laquelle s’organise, dans les romans ou les films policiers, l’enquête et dont la fonction est notamment de rétablir la reconstruction chronologique –, n’a pas ici vocation à résoudre une affaire. La logique du récit demeure inaccessible jusqu’à la fin du film (58:35), lorsque Marcos donne l’ordre par téléphone à un exécutant hors champ : « Como combinamos »13 et ne produit aucune révélation significative. En effet, si les spectateur·rices peuvent finalement recomposer une partie du puzzle, ce savoir ne modifie ni l’état, ni la situation des membres des deux familles qui s’ignorent mutuellement et continuent de se croiser. L’impossible rencontre est signifiée métaphoriquement par les plans récurrents des rocades aériennes dont les boucles figurent un anneau de Moebius.

Il n’y a pas de générique d’ouverture et le titre en lettres blanches s’affiche sur un fond noir pendant qu’on entend des bruits de circulation. J’interprète la sobriété de ce faire-part de naissance cinématographique comme une marque formelle du refus de se soumettre à une logique de production commerciale, par ailleurs inaccessible, et à la logique des subventions nationales encadrées par la Loi du Cinéma qui impliquait de se soumettre à certains protocoles. L’indépendance artistique est le résultat d’une décision risquée mais tenable économiquement prise par la jeune réalisatrice qui investit intégralement un héritage familial dans la production de son premier film. NQVAC, tourné en noir et blanc avec une pellicule format 16 mm, plus économique, gonflé en 35 mm en postproduction, peut aussi être considéré comme un document d’archive dont l’esthétique signale un rapport au temps et à l’image qui n’est plus :

Nous sommes passés du registre de l’empreinte à celui du dessin, du temps de latence à celui de l’immédiateté et de l’ubiquité, de la pellicule définitivement impressionnée à l’abondance ou à l’effacement immédiat de l’image, de l’original matériel (la pellicule, le négatif) à un original immatériel, virtuel, du papier à l’écran. (Clément-Perrier, 2012)

NQVAC serait ainsi le négatif d’une disparition programmée de l’argentique, avec lequel Carri avait découvert le cinéma et avec lequel elle escomptait tourner à son tour. Au-delà de la restriction matérielle inhérente à la plupart des premières réalisations à la fin des années 90, le choix du noir et blanc donne une texture lumineuse aux reliefs de la ville et aux traces qu’imprime sur les corps la brutale réalité cosmopolite des métropoles mondiales. Le noir et blanc formalise une insurrection visuelle contre l’obscénité criarde d’un consumérisme qui s’étalait à la télévision depuis une dizaine d’années – et dont la chaîne privée de Berlusconi serait, en France, un équivalent –. La palette à dominante grise et mate, subtilement travaillée par la cheffe opératrice et directrice de photographie Paula Grandío – déjà présente sur Silvia Prieto de Martín Rejtman (1998), devenu pour sa part le producteur associé du film de Carri – qui s’illustrera six ans plus tard, toujours en noir et blanc, dans La león, de Santiago Otheguy (2006), creuse les contrastes.

La nausée14

Le relevé commenté des premières minutes du film – six minutes et quarante secondes – a pour objectif de souligner la polysémie du texte audio-visuel ainsi que le travail de sape mené par la jeune réalisatrice. Mon hypothèse est qu’elle cherche à délier les modes de relation entre le système perceptif et le système cognitif afin de fissurer le mur de l’indicible entourant

l’Histoire contemporaine argentine en altérant le système de représentation du visible.

1. Ouverture en noir, après une attente de quinze secondes entre le carton du titre et le

premier visuel, durant lesquelles on entend un lointain bruit de trafic urbain.

Extérieur jour, plan général du plus grand cimetière de la ville, La Chacarita, qui est aussi le nom d’un des quartiers de Buenos Aires ; on entend les cloches d’une église et on aperçoit de loin un personnage s’approchant en hésitant de l’entrée largement ouverte du cimetière dont il ne franchit toutefois pas les grilles. Le cadrage en plan fixe qui préside à l’ensemble du film, dure ici trente secondes dont une poignée filmée en l’absence du personnage, sorti du champ par la gauche. À ce moment, il n’y a plus de corps visibles à l’écran ; pourtant de l’autre côté, à l’intérieur du cimetière, gisent les dépouilles de célébrités – dont Carlos Gardel et Alfonsina Storni – et d’anonymes. La durée de ce plan inaugural d’un lieu symbolique où règne l’ordre et le calme et dont l’architecture souligne la solennité, plutôt que d’activer une attente classique de narration, ouvre une faille sémiotique, évidente pour un public « averti » dont la perception est corrélée à la mémoire récente de l’histoire nationale.

Le cimetière renvoie aux crimes de la dictature et surtout aux nombreuses victimes restées sans sépulture ou coupées de leur filiation : la guerre civile menée par la classe possédante, responsable des affaires de l’État, contre ses propres citoyen·nes, s’est entre autres caractérisée par les séquestrations d’enfants et de bébés arraché·es à leurs jeunes parents et placé·es dans des familles décentes, au nom justement de la défense de la famille.

Ce plan inaugure selon moi un dialogue avec le documentaire que Nicolás Prividera tourna dix ans plus tard dans l’autre cimetière portègne, la nécropole aristocratique de La Recoleta, Tierra de los padres (201115). Comme Carri, Prividera fut privé de sa mère, la biologiste Marta Sierra, disparue par la dictature et à qui il consacra son premier documentaire, M (2007). Son parti pris était alors de dénoncer le sort tragique des enfants de disparu·es, condamné·es deux fois, puisqu’à la perte des parents s’ajoutait plus tard la quête individuelle et sans fin de leurs restes rendus introuvables. En l’absence de réponse et d’accompagnement institutionnel et alors qu’il s’agit d’un drame dont la responsabilité est collective, les enfants survivants sont constamment rappelé·es à leur condition d’orphelin·es.

Le plan inaugural du cimetière de La Chacarita figure donc le poids de la mort, son empreinte indicible en raison du vide creusé par la perte et redoublé par le deuil encore impossible. Autrement dit, l’image banale du cimetière ne renvoie pas tant à un mal commun qu’à la malédiction éternelle de tous les corps disparus, dont l’absence imprègne l’imaginaire de la société argentine. Le vide fait affleurer un trop-plein historique qui ne peut être montré mais déborde ici et maintenant grâce à la durée du plan. Le film tourné en 1999 et sorti en 2001 réactualise cette béance dans l’histoire individuelle et collective, également réactivée par la séquestration et l’assassinat.

Les sons de la ville hécatombe

Historicité du signe au-delà du modèle générique

2. Extérieur jour, plan d’ensemble en légère contre-plongée des vases d’une marchande de fleurs assise à l’arrière-plan. Le même homme reconnaissable à son blouson clair entre dans le champ par la droite et se dirige vers les bouquets, hésite, en choisit un puis s’éloigne et sort du champ par l’avant gauche du cadre. Aux bruits de klaxons qui constituent un fond sonore diégétique s’agrège un son métallique strident, dont l’origine n’est pas discernable, ce qui correspondrait à l’écoute acousmatique non identifiée16. Ce son 1 qui fait le raccord avec le plan suivant, réapparaîtra dans le groupe de plans 7 (5:40) et demeurera présent jusqu’à la fin (6:36) de ce premier moment, réapparaîtra à plusieurs reprises dans le film avec des variations. Il a pour effet de contaminer l’espace visuel et sonore, de brouiller l’embryon de diégèse et de créer un relief temporel inattendu.

L’intérêt d’Albertina Carri pour le son fait aussi écho à l’approche de Lucrecia Martel dans son premier long-métrage, La ciénaga, sorti un an après NQVAC. L’acousmatique17 apparaît comme :

une possibilité d’intensifier les tensions et les inconforts, en particulier pour renforcer une atmosphère qui déborde de ce qui est hors des limites du cadre, non seulement dans le sens d’une extériorité physique, mais aussi diégétique, une sorte d’image absente qui serait reconnectée à la scène par la dimension sonore, principalement par les inquiétudes et incertitudes découlant de cette ambiguïté interprétative des sons obscurcis, qui émergent pendant la construction imaginaire que fait le spectateur de la situation narrative qui se déroule sous ses yeux et ses oreilles. (Vieira Jr, 2014 : 104-113. Je souligne)

Carri exploite le potentiel sonore, souvent relégué au second plan, des bruits de la ville pour créer une atmosphère urbaine qui s’éloigne du naturalisme en contredisant toute adéquation narrative. Les connections sonores creusent l’espace visuel et font émerger un paysage sonore et temporel complexe et perturbant car on ne sait pas à quel son se fier, ni à quel point d’écoute s’attacher. L’inconfort suscité par l’utilisation d’un son dont l’écoute acousmatique n’est pas identifiée vient de ce qu’il introduit sensoriellement un objet invisible d’autant plus inquiétant que l’on ne sait pas s’il correspond au point d’écoute du personnage, ici Rubén, ou, quelques instants plus tard, Roberto, l’homme qui va être assassiné. La confusion redoublée sème le doute sur la prise en charge du récit, le point de vue et le point d’écoute : l’ambiance angoissante, caractéristique des films noirs et dont la fonction est d’annoncer le drame, se trouve décalée par l’ampleur de la stridence, exagérée par rapport aux normes en usage.

3. Raccord son avec le bruit métallique (son 1), intérieur jour, dernier étage d’un garage en surface éclairé par de larges ouvertures opaques. Un homme d’âge moyen, barbu, dont l’apparence vestimentaire soignée fait office de marqueur social – un chef d’entreprise, un homme d’affaires, un cadre supérieur – et souligne le contraste avec celle des deux hommes armés portant blouson et lunettes noires qui le surprennent par derrière et l’agressent. Ce signe doit être interprété, comme précédemment le cimetière, depuis son historicité cinématographique et historique. S’il fait référence au film noir, à une modalité de genre fictive, ce plan renvoie aussi au passé récent et aux pratiques des groupes paramilitaires qui enlevèrent, séquestrèrent, torturèrent et assassinèrent dans des garages reconvertis en centres de disparitions clandestins.

La prise d’otage est filmée en 9 plans se succédant très rapidement, surtout les 7 premiers, caméra à l’épaule, avec un cadrage chaotique, comme s’il s’agissait d’opérer en témoin oculaire. L’embarquement de force dans un véhicule où une troisième personne que nous ne voyons pas démarre dans un crissement de pneu, est observé depuis les hauteurs du toit du garage, un angle en forte plongée, ce qui provoque une rupture brutale car on est soudain très éloigné de l’action jusqu’alors filmée en plans très serrés et en gros plans. Le dernier plan, une contre-plongée depuis le bas de la courbe d’un virage descendant du garage où est postée la caméra pour saisir la course du véhicule, achève de semer le doute sur le point de vue adopté dans cette séquence par ailleurs très codifiée. Le son du plan précédent se gonfle et se déploie en volume et en texture, évoluant en un nouveau son (son 2) qui peut faire penser à une vibration motorisée que les tons graves rendraient organiques. Cette palpitation dialogue simultanément avec le vrombissement du moteur de la voiture des ravisseurs, un code sonore surdéterminé cette fois, et contribuant à l’hyperréalisme de la scène, très sonore par contraste avec les plans précédents, et saturée des cris de la victime. Pendant le meurtre en sous-sol, le « son métallique » est en fait une musique identifiable par son aspect « industriel » à celle de groupes des années 80, comme Einstürzende Neubauten, qui mettait de nombreux sons de métal dans leurs morceaux. Il s’agit d’une musique expérimentale bruitiste qui crée une référence à la douleur et à la violence.

Les films de genre policier, noir, thriller et drame sont prolixe en mises en scène d’enlèvement mais la maîtrise technique de Carri relève ici d’une mise en abyme cinématographique qui invite à une lecture décalée. Les vêtements, les chaussures et la décoration des intérieurs – en particulier l’intérieur bourgeois de la grand-mère de Nico – des personnages et la présence de Ford Falcon, ces berlines au coffre volumineux prisées des militaires et des groupes paramilitaires car elles permettaient de transporter des personnes enlevées ou des cadavres, sont autant des signes qui historicisent la « guerre sale » des années 70 – on pense en particulier au film Le Temps de la revanche (Tiempo de revancha, 1981) que tourna Adolfo Aristarain pendant la dictature, en 1981.

Tout au long du film, l’interdiscursivité, considérée comme « une notion générique de

mise en relation de ce qui a été déjà dit quelle que soit la forme textuelle sous laquelle apparaît ce déjà dit » (Charaudeau, 2006), donne une épaisseur singulière aux sons et aux images (re)produites et transmédiatisées par la mémoire de l’enfance, le cinéma, et le continuum de violence qui apparaît comme le fil conducteur entre les générations. L’esthétique typique des années 70 n’est donc pas un simple clin d’œil cinéphilique ou autobiographique mais bien la trace de ce démarrage hybride, intime et artistique, d’une existence, celle d’Albertina Carri, que l’histoire nationale a fait déraper et à laquelle le cinéma offre un possible (re)commencement. Il est alors tentant de mettre en parallèle les destins surdéterminés par cette histoire de la violence qu’incarnent dans la fiction Rubén, jeune homme désœuvré et main-d’œuvre facilement recrutable pour des corvées sordides par les groupes paramilitaires et mafieux des années 70 aux années 2000 et dans la réalité la jeune cinéaste, extralucide et se saisissant à bras-le-corps d’une caméra dans un geste de rébellion pour rétablir une autre filiation et lui assurer une autre continuité.

Ce qui est surjoué ici pointe en fait le vide qui hante le film, comme le négatif non révélé d’une réalité à la fois oblitérée et omniprésente. La réalité fantôme, ce sont les images des crimes commis pendant la dictature qui effaça soigneusement les traces de ses crimes, ce sont les innombrables interruptions de la normalité commises par les escadrons de la mort de la triple A (Alliance Anticommuniste Argentine), le groupe paramilitaire terroriste qui agit en toute impunité longtemps après le retour de la dictature, jusqu’au début des années 200018. Ces images vécues par des milliers de témoins oculaires qui se retrouvèrent involontairement pénétré·es par la violence subie, constituent un réservoir traumatique entretenu par l’impuissance, la peur et la honte, de celles et ceux qui craignant pour leur propre vie et celle des leurs, par instinct de survie donc, « circulèrent pour ne rien voir ». Ce vide creuse l’espace. Le contrepoint sonore, dont chaque variation opère non pas comme un leitmotiv mélancolique ou nostalgique mais comme une intrusion dans un panorama saturé par une vélocité tapageuse, fait émerger de façon fractionnée et irrégulière une sorte de spasme qui s’atténue mais ne s’éteint jamais, comme autant de lueurs et de vibrations spectrales.

Rubén, l’air de rien

Raccord son de quelques secondes avec le plan suivant.

4. A- (1:49) Intérieur jour café ; bruits diégétiques et fin du raccord son. Plan fixe serré de Rubén assis à une table, le regard perdu, le bouquet de fleurs posé devant lui. Derrière lui, un mur de miroirs dédouble et élargit le champ visuel, accentuant l’impression d’égarement du jeune homme au milieu du quotidien des autres clients.

B- (1:58) Plan fixe subjectif, contre-champ de ce que Rubén peut observer dehors : un bus, un panneau de circulation (Corrientes 6800), un kiosque, … Le rythme diurne urbain est comme infiltré par le son et la temporalité propre au personnage qui semble aussi étranger aux autres qu’à lui-même.

A’- idem A. (2:05) Rubén ferme très fort les yeux comme pour convoquer un souvenir, ou pour le chasser.

Coupe. Plan noir de cinq secondes, combiné à un nouveau son duel (son 2) à la fois strident et grave, en écoute acousmatique/non identifiée qui perdure et s’amplifie dans le plan suivant.

B’- (2:16) Split screen de quatre images de même taille réparties en deux colonnes : à gauche, deux images verticales d’une jeune femme, en plan rapproché souriant – l’image un peu tremblante est cadrée depuis un zoom optique s’approchant puis s’éloignant à peine – à droite, même procédé mais avec deux images tête en bas de la même jeune femme, l’air grave et mécontent. Ces plans tremblés de jeune femme en 4 exemplaires semblent être tirés d’un film super8 qui fait émerger un visage du passé.

El split screen, muy de moda en las películas y las series policiales de fines de los 60’ y principio de los 70’, añadido al blanco y negro, crea un ambiente cinematográfico nostálgico, y opera una especularidad, una mise en abyme, como si se citara ese estilo de fines de los sesenta. El contexto en el que acaece – ojos cerrados de Rubén, superposición con la puerta del cementerio de la Chacarita, sonidos extraños, siniestros – le confiere un valor onírico, de pesadilla obsesiva y de identidad fragmentada, descompuesta, desagregada. (Soriano, 2013 : sp)

Cette valeur onirique et sombre, au-delà du clin d’œil citationnel, augure d’un mal-être existentiel collectif qui va se déployer dans tout le film.

A’’- (2:30) idem A’ Léger recadrage de Rubén qui semble épuisé et s’affaisse lentement sur la table jusqu’à poser sa tête sur ses mains à côté du bouquet de fleurs. Raccord sonore/son 2. Le son métallique – crissement et martellement – qui exprime la douleur, pourrait bien être lié aux souvenirs de Ruben. Si on peut le qualifier d’acousmatique, on pourrait également dire que c’est un son interne subjectif19 car c’est dans sa tête que semble résonner un élément qui exprime une douleur immense, peut être liée à la mort d’une personne à qui il serait venu rendre hommage au cimetière. Dans ce contexte, l’enlèvement dans le garage relèverait alors du flash-back. Dès lors, plutôt que de « raccord son » on pourrait parler d’overlapping puisque le chevauchement sonore est l’élément qui relie les plans et le noir. Sur l’enlèvement on entendait déjà une musique avec ces éléments métalliques. Enfin, le son « duel » peut également être qualifié de musique concrète, musique à base d’enregistrements de sons de la vie, montés pour donner une sensation d’angoisse.

a) L’appartement paternel (2:52-04:23)

Plan de détail fixe d’une porte en bois avec un œilleton fermé qui s’ouvre soudain de l’intérieur sur un plan poitrine de Rubén, toujours aussi déboussolé. Contre-champ, comme dans un duel, d’un homme – son beau-frère – surcadré par une porte-fenêtre opaque éclairée de l’intérieur mais redoublant l’obstacle physique à franchir pour pénétrer dans l’antre familial. Chacun se toise et demande à l’autre la raison de sa présence. « Festejo » répond le beau-frère qui avertit Rubén avant de le laisser rentrer : « Pasa, pero tranquilo, estamos de festejo, sí. » Gestes, paroles, cadre et surcadre, regards, tout signale une communication difficile et une tension dont l’origine est bien antérieure au commencement de la diégèse.

Les deux hommes se font face sur le seuil mal à l’aise et sans avoir de contact physique. Hors champ, bruits diégétiques et agitation enfantine. La voix d’une femme se fait entendre interrompant le malaise et nommant pour la première fois le protagoniste, Rubén (3:14) Raccord de continuité spatiale avec un angle différent, plus large et ouvert : de l’intérieur de l’appartement et en plan américain surgit Marcela, la grande sœur, accompagnée d’un enfant se faufilant pour sauter dans les bras de Rubén, qui sourit pour la première fois en soulevant son neveu. D’une voix maternante, Marcela, interrompue par des vagissements hors champ, envoie son époux s’occuper du bébé et accueille son frère cadet par une tendre accolade et des remontrances : « ¡Rubén! ¿Dónde te habías metido ¡Ay! Te dije mil veces que avisés dónde te metés. Vamos a saludar a papá ». (3:41)

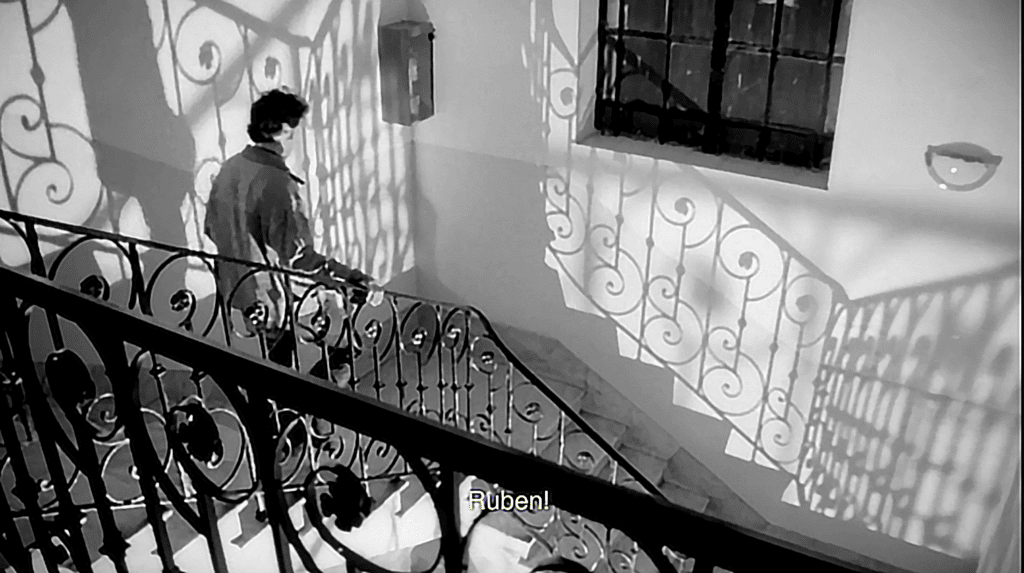

Elle conduit Rubén comme un enfant ou un convalescent vers l’intérieur avec des gestes rassurants. Recadrage d’accompagnement, Rubén et Marcela regardent dans la même direction hors champ, souriants et inquiets à la fois. Silence. Le frère et la sœur essaient de se concilier la bienveillance paternelle en présentant le bouquet de fleurs blanches comme un cadeau : au milieu du cadre, éclairée d’une lumière douce, l’offrande est refusée sans qu’un mot soit prononcé par le père. Silence. (3:50) Plan fixe, contre-champ. Gros plan du visage fermé d’un homme plus âgé, entouré de ballons blancs sur lesquels on peut lire « Feliz cumpleaños » et un dessin. Le père, dont le regard est à la fois perdu et hostile, scrute de haut en bas le nouvel arrivé. Champ, plan fixe : Rubén recule et puis soudain, il s’enfuit. (4:11). La forte plongée en plan fixe des escaliers en fer forgé dont les ombres se projettent sur les murs que dévale Rubén rappelle celle des escaliers de l’internat dans la séquence d’ouverture de Crónica de un niño solo (1965) de Leonardo Favio.

(4:15) Gros plan de Marcela qui a essayé sans succès de le rattraper hors champ en le rappelant et qui reste adossée à la porte qu’elle referme sur l’échec d’une rencontre inaboutie.

b) Dans la chambre de Rubén (4:24) Intérieur jour, plan fixe rapproché en plongée, angle écrasé : Rubén torse nu et assis déballe d’un sac plastique un pistolet posé sur une table de chevet. Recadrage quand il se lève. Il glisse l’arme dans son pantalon et se regarde dans un petit miroir carré qu’il tient dans ses mains, par fragments, depuis son bassin jusqu’à son visage. La durée de la pause lorsqu’il se focalise maladroitement sur son aine contre laquelle il a glissé l’arme produit un effet à la fois parodique, distancé et sensible.

Le reflet dans la glace aurait-il un potentiel performatif ? La possession d’une arme – métonymie concentrée de la virilité – glissée contre son sexe rassure-t-elle le jeune homme ? Le cadrage de sa gestuelle accentue surtout le désespoir qui se lit sur son visage et convoque un palimpseste de la masculinité croisant le désœuvrement de Michel (Martin Lasalle) dans Pickpocket (Bresson, 1959), le désarroi dilettante du jeune protagoniste des premiers Truffaut (incarné par Jean-Pierre Léaud dans les années 60), et le monologue tragique de Robert de Niro dans Ragging Bull (Scorsese, 1980). Peut-on voir dans la composition muette et introvertie du jeune Rubén un avatar en faillite de la masculinité ? Ou encore un reflet de cinéma désillusionné ? Je vois pour ma part dans ce long plan silencieux de trente-six secondes une songerie engluée d’où le personnage ne semble pas pouvoir s’extraire même lorsqu’il pose le miroir et met son pull – l’ombre du conte « No se culpe a nadie » (« N’accusez personne ») dans Final del juego de Cortázar rôde.

c) Meurtre en sous-sol (5:40) Plan fixe frontal, angle neutre, plusieurs ampoules au néon accentuent les contrastes d’un sous-sol de film noir. Un son métallique qui rappelle ceux déjà entendus mais avec une variation – son 3 – est présent pendant toute la durée du plan. Champ droit, un homme assis ligoté à une chaise de dos essaie de tourner la tête lorsqu’il entend des pas s’approcher. On aperçoit son reflet en réduction sur la surface d’un miroir posé sur un meuble à côté d’un coffre-fort occupant le champ gauche. Rubén entre par l’avant du champ gauche, passe derrière l’homme, se place en retrait à deux mètres, se retourne, le vise et tire.

(6:07) Plan insert d’à peine deux secondes : gros plan du visage d’un enfant se relevant en hurlant comme après un cauchemar. Ce hurlement, dont l’écho est renforcé par le mixage sonore, raccorde le plan suivant par le son qui s’inscrit sensoriellement dans la matérialité filmique au point de devenir un protagoniste spectral intermittent, mystérieux et dérangeant car délié de toute continuité narrative. Je partage en ce sens l’analyse de Michèle Soriano, pour qui l’originalité de l’écriture cinématographique de Carri se situe dans son travail sur les intervalles et la valeur disjonctive des plans.

Los planos inacabados y la ausencia casi total de artificios dedicados a producir alguna continuidad – las transiciones narrativas, lógicas, sonoras, visuales espectacularmente evitadas – entran en una verdadera poética del vacío, del suspenso. Esa poética se materializa en el significante más elemental de la película : los ritmos plásticos geométricos que estructuran los planos […]. (Soriano, 2013 : sp)

Le souffle particulier dont il est question ici est le fruit d’une élaboration complexe qui repose à la fois sur le travail du cadre et de la photographie – le rythme syncopé, plastique et géométrique – et le montage, phase privilégiée pour mixer les sons. Le montage rend les sons et les images dont le tempo est pourtant autonome et irrégulier, indissociables et interdépendants. Les intervalles et les irruptions visuelles sont renforcées par les coupes, qui produisent des irradiations sonores qu’on ne peut rattacher à aucune origine, diégétique ou extradiégétique. Ces disjonctions invisibles structurent l’architecture audio-visuelle des plans dont « l’énergie » produit ce que Soriano considère comme une « poétique du vide », un concept développé par Teresa Faucon dans son essai Théorie du montage, énergie des images (2013).

7Bis. Le corps de l’assassiné s’écroule par terre ; Rubén sort du cadre en s’enfuyant par un escalier au fond du sous-sol qui remonte vers une issue éclairée. Le son est omniprésent et le plan vide – sans vie – dure cinq secondes, ce qui achève de dérégler notre perception routinière de ce type d’action, et participe du travail de défamiliarisation entrepris par la cinéaste.

d) Rocade aérienne (6:15), extérieur jour, voie automobile aérienne filmée en plan large, le cadre s’élargissant au fur et à mesure du travelling arrière d’autant plus remarquable qu’il est parcimonieusement utilisé dans le film. Le bruit ambiant de la ville en fond sonore et la course de Rubén sur la chaussée, dépassé par la vitesse des voitures qui filent, rappellent la tension juvénile captée par la nouvelle vague française – grâce notamment à la Caméflex Eclair-Coutant, une caméra 35 mm très maniable avec laquelle Godard tourna À bout de souffle (1960) –, d’autant qu’un violoncelle (?) prend le relai du son 1 qui s’éteint. Plan noir de quatre secondes. Fin de cette première partition.

Désaffection du mouvement : vers l’image-temps

Le mixage sonore bloque ainsi toute tentative de retour au narratif et les secondes où « il ne se passe rien » dans le cadre vide de personnages produisent un effet de suspension dérangeant. En effet, d’une part, cela impose aux spectateur·rices une expérience limite et un retour sur soi, et d’autre part cela relève de l’exhibition réflexive de la nature et des enjeux du langage cinématographique. L’ensemble génère une incertitude quant à notre rapport au temps et à la causalité. La perception altérée est déroutée de ses réflexes de réception génériques et une autre réalité, indiscernable mais palpable, émerge, qui a beaucoup à voir – et à entendre – avec l’image-temps célébrée par Deleuze à propos de Godard. Carri essaie de désencastrer sa mise en scène en brisant des attentes et en creusant des perspectives qui laissent s’intercaler un rapport au monde susceptible de rendre compte d’une impossibilité de la représentation autant que du refus d’un point de vue totalisant sur les personnages et l’histoire.

La tension est une clé pour comprendre la position de la cinéaste et son désir de rupture avec la narration cinématographique telle que l’a définie Gilles Deleuze et que je reformulerai ainsi : toute combinaison réglée d’image-perception, d’image-action, et d’image-affection, selon la loi édictée par le cinéma d’Hollywood, d’un ou plusieurs schèmes sensori-moteurs20. Deleuze considérait en effet que le « fait » de la narration qu’invoque la sémio-critique, c’est-à-dire « les passages réglés, les combinaisons réglées d’images-perception, d’image-action, d’image-affection » (Deleuze, 1985, sp) a été bouleversé par un certain cinéma d’après-guerre (dont le néo-réalisme, fondateur, selon lui, du cinéma moderne21) qui rompit avec la forme empirique du temps, avec notre perception de la succession du « cours du temps ». C’est précisément là où s’opère la bascule entre image-mouvement et image-temps que peut se modifier et se distribuer autrement notre rapport au temps22. L’écroulement du schéma sensori-moteur tient donc à la découverte de ces nouvelles formes que Carri expérimente dans son film, notamment à travers une manière singulière de désordonner le temps. Ce que la sémio-critique appelle disnarration découlerait, selon Deleuze, de ce que l’image-temps directe – comme il la nomme – inverse la relation de dépendance entre-temps et mouvement.

Si bien que la situation ne se prolonge pas directement en action : elle n’est plus sensoriellement motrice, comme dans le réalisme, mais d’abord optique et sonore, investie par les sens, avant que l’action se forme en elle, et en utilise ou en affronte les éléments. […] On dirait que l’action flotte dans la situation, plus qu’elle ne l’achève ou la resserre. (Deleuze, 1985 : 11)

Ce flottement sous tension dans les premières minutes de NQVAC qui s’étire sur toute la durée du film est produit par l’absence de prolongement moteur entre un milieu identifiable, le cimetière de Chacarita, un café, une chambre, un garage sous-terrain, une voie rapide aérienne, et une action incarnée par des personnages. Les gestes et les sons sont dénués d’une signification précise car le montage ne vise pas à organiser narrativement le mystère propre à toute intrigue, ni à nous tenir en alerte selon une règle implicite et rassurante : pour l’instant je ne comprends rien, donc je suis bien dans un film noir à suspens. Au contraire, l’insignifiance met en déroute notre perception habituée à l’image-mouvement dont on attend – dans le sens du conditionnement – qu’elle se prolonge en action et produise un sens.

Parce qu’il n’est toujours pas possible, à la fin des années 90, de rendre hommage aux victimes et aux disparu·es de la dictature civico-militaire, parce que leurs corps sont toujours portés disparus et parce qu’il n’est toujours pas possible de leur donner une sépulture digne, il est exclu, pour Albertina Carri, de reboucher, de remplir, de saturer les images, d’en proposer une version complète, d’y mettre un point final comme invitait à le faire la loi. La cinéaste s’acharne à trouer le voile du secret familial, du déni d’État, du non-dit politique, des convenances sociales et des apparences individuelles dans une quête formelle et le choix d’un format « dépassé » par le progrès technique et un grain d’image dans les replis de laquelle miroite un négatif révélant l’inconnu dans la photo de famille.

À contre-temps

Violence poétique contre violence politique

Histoires d’argent23

Le rapport à l’argent, omniprésent dans le cinéma de la fin des années 90 et du début des années 2000, est abordé en creux dans NQVAC, dont la réalisation coïncida avec l’escalade de la crise qui culmina en 2001. Dans l’ouvrage Cine y dinero, Imaginarios ficcionales y sociales de la Argentina (1978-2000), Marcela Visconti défend l’idée que les « trames économico-morales » qui circulent dans les films de cette période sont imprégnées par l’argent, reflétant et conditionnant les étapes socio-culturelles du pays depuis la fin des années 70 et le virage ultra-libéral24. Les films, en tant qu’objets culturels, captent et traduisent la réalité sociale dont ils sont à la fois le produit et le re-producteur ; ils participent à la constitution de l’imagination et de l’imaginaire social. La dictature aurait ainsi produit une scission porteuse d’une « fiction de l’argent » :

Portadora de una ficción del dinero : un desajuste entre la realidad económica y el estilo de vida metabolizó expectativas, anhelos y aspiraciones de consumo como marca del modo de actuar y de las actitudes y los comportamientos de un sector de la sociedad (en particular, ligado a la clase media). (Visconti, 2017 : 14)

Pour rester au plus près du contexte de réalisation de NQVAC, je mentionnerai les deux premiers films d’Israel Caetano, Un oso rojo (2002) et Bolivia, tourné en noir et blanc sur plusieurs années de fabrication, et qualifié de western contemporain ou de neogauchismo (Verdú Schuman, 2016 : 21- 43) à sa sortie en 2001 car il puise aux sources d’une tradition importée, du farwest acclimatée à la tradition gauchesca. Dans la tradition et dans l’histoire argentines, les repères, que sont les films de gangster et les films noir, sont en effet postérieurs aux évocations par la fiction des grandes figures nationales, une littérature fondée sur le principe de l’exclusion sans cesse revisité et réactualisé.

Dans un autre registre, éloigné de la poétique réaliste qui imprègne de nombreux films du NCA, Nueve reinas (2000) de Fabián Bielinsky met aussi en scène l’argent, à travers une fable connectée au climat des années 90, où la rapidité et l’effervescence ultralibérale traduisent une course effrénée et sans retour. Face à la désintégration de la nation qui aboutira à la crise de 2001, l’arnaque que le film met en scène préfigurait une solution dans la représentation métaphorique de la communauté nationale (Copertari, 2009 : 93).

Albertina Carri aborda elle aussi l’obsession matérialiste et la frénésie ménémiste, mais en se situant ailleurs. D’abord, NQVAC tourne le dos au cinéma militant des années 60, dont L’heure des brasiers d’Octavio Getino et Pino Solanas (1968) fut le manifeste et qu’elle a certainement vu. Il refuse également de suivre la voie tracée par le cinéma nord-américain par Le bûcher des vanités, le premier roman de Tom Wolfe sur le New York des années 80, publié en 1987 et adapté en 1991 par Brian de Palma, – un succès en librairie puis dans les salles du monde entier. La mise en scène de la décadence de la ville moderne où règne le cynisme et où s’entrecroisent des vies assignées, selon leurs conditions matérielles d’existence, y fonctionne selon un principe d’opposition binaire : les un·es survivent tandis que les autres se considèrent comme les maîtres de l’Univers, et la juxtaposition des points de vues, censée représenter les différences de classe se révèle très dogmatique. Il est néanmoins intéressant de rapprocher cette vision de la métropole étasunienne et de l’effervescence indécente des nantis sur fond d’émeutes raciales dans le Bronx, de celle que voudrait offrir Buenos Aires à la fin des années 90, quoiqu’à une échelle réduite.

Comme si elle résistait à cette métabolisation de l’argent par et dans la fiction, Carri refuse les ressorts propres au thriller et à l’intrigue financière dont elle mobilise certains codes, comme un intertexte, tout en les neutralisant de façon à leur ôter leur impact sensationnaliste. En ce sens, NQVAC est un anti-spectacle, dont la structure spéculaire est sans issue. Le rythme spatial urbain est comme ralenti par l’inertie ou l’aboulie des personnages qui ne parviennent jamais à se voir dans les glaces et les miroirs dont la fonction traditionnelle de connaissance ou d’introspection ne peut s’activer. Le film est selon les dires de la cinéaste « una construcción mental y/o sentimental originada, no en una totalidad evocativa sino en lo singular de una ausencia » (Carri, 2007 : 28). Elle cherche à matérialiser l’air irrespirable creusée par cette absence, à construire un paysage senti/mental saturée par l’oppression des corps au tournant du nouveau millénaire. Les modalités génériques du film noir et du thriller ne sont pas utilisées comme une tactique de divertissement mais comme un modelage audiovisuel du cadre idéologique et référentiel dont le film est le produit. Le ménémisme y est montré dans un rapport de continuité avec la dictature dont les effets délétères sur la société sont ainsi mis en exergue depuis la représentation du paysage urbain dévasté et déshumanisé.

Dans la plupart des films contemporains de NQVAC, le décalage esthétique produit par l’usage du noir et blanc souligne l’attention porté aux secteurs oubliés soudainement mis en lumière presque exclusivement à travers des personnages jusqu’alors invisibilisé·es ou maltraité·es, comme c’est le cas dans Pizza, birra, faso (1998) de Caetano et Stagnaro, Mundo grúa (1999) de Trapero et Bolivia (2001) de Caetano. Albertina Carri mise au contraire sur une coexistence et sur un contraste entre la classe aisée, représentée par la famille de Nico (FB) et la classe populaire non marginalisée mais précarisée par la crise, représentée par celle de Rubén (FA), qui va assassiner Roberto, le père de Nico (FB). Rubén, interprété par Martín Churba25 campe un jeune homme névrosé, vulnérable, presque muet, qui a une famille et un foyer dont il ne parvient pas à s’éloigner.

Le meurtre réunit deux familles, deux pans de la société apparemment imperméables, exprimant ainsi un conflit de classe, un conflit social que Carri veut faire advenir à l’écran, non pour le résoudre mais pour le dé-naturaliser. Une fois le conflit déconstruit, il serait possible de se détacher de la familiarité nocive qui a contaminé les habitant·es de la capitale portègne et les citadin·es argentin·es depuis trop longtemps. Je pense ici à Invasión (1969), dont l’idée originale de Adolfo Bioy Casares et Jorge Luis Borges, devint un film culte de Hugo Santiago. Le thème est certes éloigné mais la construction du malaise qui s’étend de façon tentaculaire sur Aquilea, une ville prétendument imaginaire mais parfaitement identifiable, Buenos Aires donc, me semble proche de la démarche de Carri. Le malaise dans NQVAC traverse la référentialité de ce qui visible, évident, clair et transparent, au profit d’une inquiétante étrangeté proliférant au sein du quotidien. Il n’y aucune trace de la résistance héroïque de Invasión dans NQVAC, la banalité de la modernité capitaliste ayant balayé le souffle des batailles légendaires avec lequel tentait de renouer la trame du film de Santiago. Néanmoins, les deux films ont en commun de proposer une expérience spectatorielle décalée et une autre forme d’appréhension du réel contemporain.

Corps déshumanisés

Les relations de pouvoir sont interrogées dans NQVAC dont la mise en scène souligne une attention à toutes les formes d’objectivation. La violence historique du récent génocide argentin est le sous-texte qui informe la diégèse. Les corps sont de nouveau agressés par une réalité deshumanisante26 dont l’effet le plus palpable est le délitement du sentiment d’appartenance et des liens affectifs. La fragmentation des espaces extérieurs illustre aussi un effondrement intime et collectif provoqué par la perte du sentiment de citoyenneté de nouveau rompu par la violence d’État, économique et sociale. Si la représentation des violences subies pendant la dictature est, depuis le retour de la démocratie, un passage incontournable des arts et de la littérature, la terreur et la servitude engendrées par la séquestration des corps demeurent indicibles et obscènes pour la cinéaste qui cherche plutôt à en traduire les effets sur les corps de celles et ceux qui restent.

Il ne s’agit pas pour la cinéaste de diagnostiquer la crise mais de la regarder de façon distanciée, comme le rappellent les plans aériens. Le film constitue en ce sens une contre-archive lacunaire, une fissure spatio-temporelle, un regard en biais qui n’englobe rien mais tente de signifier la béance historique antérieure à l’échec de la politique d’Alfonsín et des effets du ménémisme. La photographie et le grain de l’image traduisent l’idée des tâches d’humidité évoquée à propos du film Un mur du silence de Lita Stantic. La surface urbaine semble suinter et cette exsudation est la trace présente d’une histoire longue au cours de laquelle la succession de dictatures (coups d’état de 1930, 1966, 1955, 1976) a renforcé, pérennisé et figé, sur les murs comme dans le corps, une logique de classe dominée par une structure oligarchique conservatrice, voire réactionnaire. Pourtant, ce regard critique n’a pas pour objectif d’acter la défaite comme un événement historique définitif, pas plus que la fiction ne prétend apporter une solution rassurante, ni satisfaire un impérieux besoin d’évasion ou de vengeance par procuration.

Non réciprocité

NQVAC est un des tout premiers films réalisés par les enfants de disparu·es qui, « recién hoy están en edad para pedir respuesta a la sociedad », comme le rappelait Alejandro Agresti dans sa dédicace inaugurale de Buenos Aires viceversa sorti sur les écrans en 1996, l’année de la fondation de HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio/ Fils et Filles pour l’Identité et la Justice et contre l’Oubli et le Silence). Le collectif fut créé par des jeunes adultes orphelin·es dans le but de recréer une communauté, de se sentir appartenir de nouveau à un groupe après avoir grandi conditionné·es par le massacre de leurs parents et la destruction de leur famille. Agresti, né en 1961, qui fait partie de la génération adolescente au moment du coup d’État de 1976, fut considéré comme un grand frère, voire une figure tutélaire des jeunes pousses du NCA. Son film permet de mettre en perspective la singularité de NQVAC.

On peut en effet établir un parallèle d’une part entre la quête de Daniela – fille de disparue – et Damian, les jeunes protagonistes de Buenos Aires vice versa interprétés par Vera Fogwill et Nicolas Pauls, qui avaient le même âge qu’Albertina Carri lorsqu’elle se lança dans la réalisation de son film, et d’autre part, entre le besoin des deux réalisateurs, Agresti et Carri, de donner une forme esthétique à l’expérience de l’hécatombe culturelle argentine contemporaine rattachée à celle des effets de la violence dictatoriale.

Pourtant, le personnage de Daniela se soumet aux diktats de ses employeurs, un vieux couple qui a renoncé à sortir de chez lui et la paie pour récolter des images et des sons mais exige que celle-ci filme selon leur vision du monde, un monde disparu. On accompagne dans Buenos Aires vice versa les errances et les rencontres de plusieurs adolescents et jeunes adultes qui sombrent finalement dans une forme de nostalgie malgré quelques élans pour sortir de la solitude. Dans NQVAC, au contraire, la confrontation apparaît comme la seule façon de s’extraire du marasme (trans)générationnel que l’on peut rattacher au mal dont souffrent les enfants de militant·es détenu·es-disparu·es et qui resurgit au plus fort de la crise argentine, comme une exigence politique que la société tout entière doit considérer dans son irréductibilité plutôt que dans une forme de réciprocité dramatique avec d’autres drames historiques passés.

Esa desarticulación de los vínculos familiares, esa intrusión en el corazón del hogar llevada a un extremo trágico con la apropiación de los hijos – una fisura irreparable en la vivencia colectiva de la identidad – es lo que hace determinante en esta historia el peso de las genealogías. Perder padre y madre repentinamente como en tantos casos, quedar a la intemperie – afectiva, explicativa, si no material – no es algo tan corriente cuando afuera, en la ciudad, en el mundo circundante, todo parece un devenir normal – no hay pilas de escombros como en los bombardeos de la guerra, ni una población sitiada, ni una catástrofe natural. (Arfuch, 2016 : 14827)

La dimension charnelle et psychique est une conséquence de la désintégration des liens familiaux ; celle-ci a pour effet, selon Arnuch, de maintenir les êtres dans une intempérie sans fin, et ne peut être considérée comme une catastrophe naturelle. C’est aussi pour cette raison que Carri s’inscrit en faux contre un courant cinématographique commercial qui eut un grand succès, avec des films comme Kamchatka (2002) du vétéran Marcelo Piñeyro (1953) ou, dix ans plus tard, Infancia clandestina (2012) de Benjamín Avila (197228). Ces récits rétrospectifs individualisés invitaient à des formes de réconciliation empreintes d’une vision moralisatrice et mélancolique. La vie clandestine des enfants de militant·es fut également convoquée par la littérature, et notamment par la romancière d’origine argentine Laura Alcoba qui écrivit en français Manèges (2007), traduit en argentin parLeopoldo Brizuela et publié en 2008 sous le titre La casa de los conejos,et tout récemment adapté au cinéma (2021) par la cinéaste argentine Valeria Selinger sous le même titre.

Plutôt qu’un retour en arrière – dont Carri explorera discursivement l’impossibilité dans Los Rubios (2003) –, NQVAC expose les traces et les effets de la monstruosité passée dont la génération des jeunes adultes (Rubén), des adolescents (Ana) et des enfants (Nico) est porteuse, comme d’une maladie incurable. Le cri de Nico – en insert à la fin du premier bloc que j’ai commenté – est le symptôme le plus tangible du traumatisme de la perte de son père. À la fin du film, dont la trame n’est pas chronologique, son insistance lorsqu’il réclame d’attendre que son père arrive à la fête d’anniversaire de sa grand-mère – que sa grande sœur a qualifié de veillée funèbre – (« Parece un velorio »), est l’expression anticipée de ce traumatisme, que le montage ne permet toutefois pas de comprendre immédiatement. L’intention de la cinéaste correspond donc à une posture inhabituelle qui se détourne d’une apréhension psychologique ou morale.

En ningún momento quise hacer un juicio moral. De hecho, intenté todo el tiempo trabajar una especie de tercera persona, ponerme en un lugar de observación. Ocurre un hecho trágico y, sin embargo, no pasa nada, todos siguen igual. No hay un quiebre. Eso lo hace dolorosamene trágico. (El amante cine, 200029)

Ce regard tiers, en retrait, est nécessaire pour construire une distance critique hors des positions pré-disposées. Ce principe fondateur de sa mise en scène produit un effet de claustration précisément parce que rien ne survient après la tragédie. Le travail de cadrage, très contrôlé et méticuleux, est guidé par l’idée de faire de chaque plan une boucle fermée sur elle-même. Pour traduire le désespoir et la stagnation, cette forme d’immobilisme qui s’est emparée des habitant·es et de la ville, Carri conçoit des plans fixes sans hors champ visuel car pour elle, rien d’autre n’existe en dehors du plan : « donde termina el plano se termina ese mundo. » (Trerotola, 2000 : 2130).

Quand la critique s’emmâle

Cinéma d’auteur

La réception du film par les critiques presque exclusivement masculins au début du nouveau millénaire malgré un renouvellement générationnel en cours, témoigne d’un rapport à la tradition ainsi que d’un biais générationnel et de genre. Un film pouvait alors être encensé ou condamné en fonction d’une hypothétique filiation cinématographique établie par les critiques sur la base de canons esthétiques institués par un patrimoine exclusivement masculiniste31, bien qu’il n’en soit jamais fait état explicitement puisque la norme étant masculine elle n’est jamais identifiée et qualifiée comme telle.

La critique cinéphile jugea ainsi qu’Albertina Carri s’était aventurée en terrain miné, mais sans dire que c’était un terrain miné pour les femmes. Le « cinéma d’auteur »32 oblitère en effet la dimension sexo-genrée sous le masque de l’universalité, tout en veillant jalousement à ce que la subjectivité masculine demeure omniprésente à toutes les étapes de la production artistique et de sa réception. « Consacré, le nom-d’auteur devient passe-droit, garant d’immunité devant toutes les instances critiques » (Burch, Sellier, 2009 : 103) ; d’immunité et de crédit symbolique et financier, faut-il le préciser. Les films réalisés par des femmes se trouvent quant à eux différenciés, hétérodésignés quand ils ne sont pas rassemblés sous l’étiquette « films de femmes ». La domination symbolique à l’origine de cette désignation explique d’ailleurs en partie pourquoi de nombreuses cinéastes refusent encore aujourd’hui de se déclarer féministes afin de ne pas être disqualifiées alors qu’elles tentent de se frayer un passage vers la catégorie « film d’auteur »…

Il y eut d’autres lectures, dont celle de Diego Curubeto33, qui couvrait le festival de Rotterdam de 1999 où le film de Carri, alors intitulé Secuencias, venait de recevoir un prix qui allait lui permettre de mener à terme la post-production et de candidater l’année suivante à différents festivals. Selon lui, l’accueil que reçut NQVAC à l’étranger contrastait avec le manque d’intérêt suscité en Argentine par la démarche de la jeune cinéaste.

Mientras en Rotterdam avalan su ópera prima, esta directora de 26 años hasta el momento no consiguió ningún feedback en la Argentina, quizá debido a los encuadres que los especialistas suelen darle a cualquier producción local realizada fuera del sistema. (Curubeto, 1999 : sp)

Il eut été intéressant – surtout pour des personnes extérieures au champ de la critique argentine – qu’il explicite ces cadres qui semblent faire office de prisme de réception. Curubeto préfèra mettre en valeur le schéma de production de NQVAC ainsi que la liberté de la jeune cinéaste, rétive à toute classification, et dont il rapporta la déclaration :

No me gustan las generalizaciones, ni los encuadres, ni las etiquetas, no me gusta que me digan que hago cine de mujeres, o de mujer, ni que soy parte de algún movimiento de nuevo cine argentino, ni tampoco que lo que filmo es cine independiente […] Todos tenemos influencias : vos hacés cine independiente porque no tenés plata, hacés cine de mujer porque sos mujer, y cada una de estas etiquetas no suelen ser decisiones que uno pueda tomar o no. (Curubeto, 1999. Je souligne)

On perçoit ici le décalage entre les cadres de lecture que la critique veut appliquer aux nouveaux films et la singularité de la démarche de la cinéaste qui les refuse en bloc : ni filiation, ni étiquette, ni catégorie, ni essentialisme. Si influence il y a, elle vient avant tout du format de production allouée à la création. Se jouant de toutes ces règles auxquelles elle n’entend pas se soumettre, Albertina Carri mentionne toutefois dans la suite de l’entretien plusieurs « influences » : Mystery train (1989) de Jim Jarmusch et Pulp fiction (1994) de Tarantino ; mais il s’agit de références techniques qui l’aidèrent à concevoir le flash-back et le découpage séquencé de son film.

L’année suivante, NQVAC, en compétition au Festival de Buenos Aires (BAFICI), fut alors présenté par El amante cine en exemple d’une troisième voie émergente. La jeune revue mit en avant la qualité auteuriste du film – « Albertina Carri escribió el guión, dirigió, hizo cámara y financió el film » –, sa rigueur formelle et son style, qualifié d’abstrait et d’elliptique. Le commentaire s’achevait sur un jugement : « Esta película dura y llena de desolación y bronca, con su registro atemporal y su distanciado estilo, ofrece sin embargo uno de los testimonios más sinceros y efectivos sobre la violencia y el dolor en esta parte del mundo. » (El amante cine 2000) On peut s’interroger sur le sens de la combinaison de ce « registre atemporel », dont la portée serait universelle (?) et de sa dimension locale « dans cette partie du monde ». Cette tendance, requalifiée par les critiques universitaires de « glocale » ou « transnationale », devint d’ailleurs quelques années plus tard un critère de qualification décisif à l’heure où la révolution numérique réorganisait à une échelle globale les marchés culturels34. Le BAFICI, fondé par Sergio Wolf, fut considéré comme une plateforme de cette nouvelle tendance.

Pour défendre le film malmené par certains critiques l’ayant jugé décevant parce qu’il ne suivait pas la voie empruntée par Trapero dans Mundo grúa35, Hugo Salas s’attacha quant à lui à en préciser les aspects qu’il estimait les plus aboutis, et notamment l’intersubjectivité et la mise en scène des ambiances domestiques qui éclairent selon lui la dimension idéologique du film : « la lograda representación de une profunda red intersubjetiva desbordada por un entorno con el que no se puede establecer contacto », ainsi que le lien entre les êtres et les espaces dans ce Buenos Aires filmé comme « una metrópolis moderna, distante, fría, que sus personajes recorren dolorosamente aislados » (Salas, 2001 : 15). Je partage son interprétation du foyer comme l’origine de la douleur et de l’aliénation et non le refuge où satisfaire ses besoins affectifs les plus basiques, une lecture qu’il étend à toute la ville. La vie des deux familles est essentiellement filmée au cœur de leur foyer, dans ses rituels quotidiens et les événements du calendrier familial (fêtes d’anniversaire, naissance, etc.). La mise en scène expose la banalité de la soumission des corps à toutes ces activités qui se déroulent dans un espace où les membres d’un même groupe sont assignés à résidence pendant une période plus ou moins longue de leur existence, en fonction de leur réalité matérielle et de leurs capacités. Le foyer est le lieu où ils se retrouvent ou se côtoient sans l’avoir choisi et sans pouvoir l’éviter, sous peine d’encourir un bannissement symbolique, ou matériel, ou les deux. Or, à l’inverse de Mundo grúa – devenu une référence emblématique de la critique –, la maison où cohabite la famille de Rubén, cet éternel enfant bloqué par une forme de dissociation structurelle insurmontable, ne remplit pas sa fonction protectrice, pas plus d’ailleurs que celle de Nico et Ana, la grande sœur qui veille sur son cadet davantage que leurs propres parents. D’ailleurs pour Salas, NQVAC méritait d’être considéré comme une autre facette, voire comme l’envers de ce que propose Mundo grúa, dont il signala la perspective masculine dominante.

La plupart des commentaires insistèrent également sur l’absence d’émotion du film d’Albertina Carri – « No es nada emocional » (Panozzo, 2000), « Síntesis, severidad, dureza. […] Esta tragedia familiar, atávica y universal, está contada desde un lugar externo, ascético, con una mirada despojada de emotividad » (Sartora, 2001) – et sur l’impossibilité de s’identifier aux personnages.