Introduction

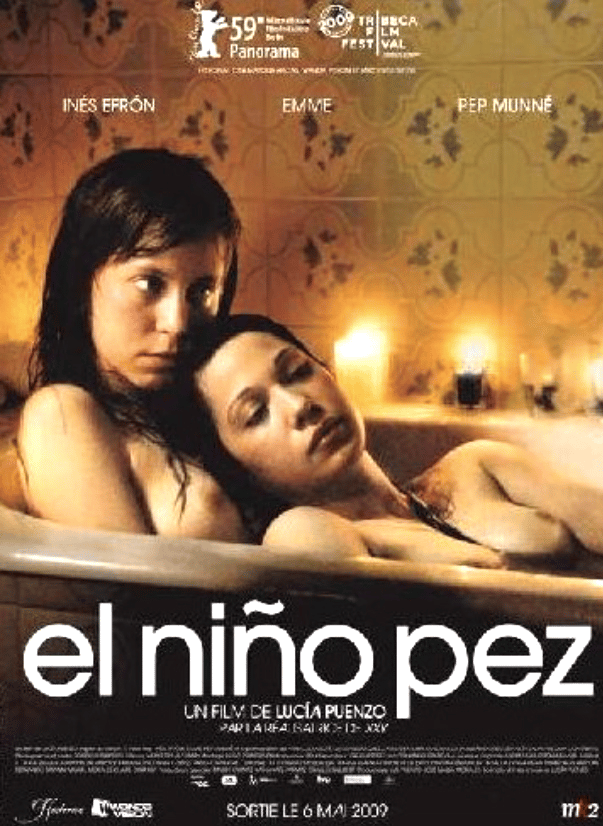

El niño pez (L’enfant poisson), sorti sur les écrans en 2009, est l’adaptation du premier roman de Lucía Puenzo, écrit dix ans plus tôt, publié en 2004 et traduit en français en 20101. Lala, fille de bonne famille de la banlieue cossue de Buenos Aires, s’est éprise de la Guayi, la jeune et jolie domestique Paraguayenne au service de sa famille. Ensemble, elles rêvent de partir dans le village d’origine de Guayi, au bord du lac Ypoà mais vont être séparées par un drame familial. On retrouve dans le récit et la mise en scène la fascination de la cinéaste pour les anormaux, au sens que l’on donnait en 1975 aux individus considérés comme dangereux et que Foucault redéfinit à partir de trois figures principales :

les monstres, qui font référence aux lois de la nature et aux normes de la société, les incorrigibles, pris en charge par les nouveaux dispositifs de dressage du corps, et les onanistes, qui alimentent, depuis le XVIIIe siècle, une campagne visant à la mise en discipline de la famille moderne.2

Le personnage d’Alex dans XXY combinait ces trois figures, revisitées dans un contexte contemporain argentin de lutte pour le respect et les droits des personnes dont les corps sont encore désignés par les instances chargées de nommer, classer et discipliner, à savoir l’État, la Science et la Médecine, et dont l’existence est régie par un ordre biopolitique hétéronormé. Depuis une perspective féministe, l’introduction de personnages trans et de la question des identités sexuelles avait ouvert la voie à d’autres fictions. Les protagonistes de El niño pez interrogent à leur tour les lois de la nature et les normes de la société en se dressant contre les dispositifs de discipline de la famille.

Dans les entretiens qui suivirent la sortie du film, la cinéaste évoqua la variété des perceptions exprimées par les spectateur·rices lors des avant-premières et des projections en festivals : si pour certain·es l’amour lesbien adolescent suscita une gêne, pour une large majorité, c’est l’oppression multiforme subie par le personnage de Ailín, la mucama dont Lala est amoureuse, qui choqua. Il m’est alors apparu important de signaler, en amont de l’étude du film, les repères théoriques à partir desquels je propose de réfléchir aux articulations entre les différentes formes de violence visibles. Je m’attacherai dans un deuxième temps à montrer comment le récit envisage, à travers l’histoire d’amour entre deux jeunes femmes que « tout sépare », les rapports de domination et de pouvoir à la croisée de la race, de la classe, du genre et de la sexualité. Mon hypothèse est que le film s’adosse à l’imagination mélodramatique telle que la formule María A. Semilla Durán, pour révéler la nature cachée, en fait naturalisée, de certains conflits sociaux relevant de discriminations croisées. Dans la troisième partie, une sélection d’éléments mettant en perspective les choix opérés par Lucía Puenzo permettront de montrer les tensions à l’œuvre entre l’intention de la cinéaste de rendre acceptable de nouvelles subjectivités et son positionnement quiconfirme aussi sa volonté de s’insérer dans un marché du film international, comme en témoigne la co-production entre l’Argentine, l’Espagne et la France3. Les négociations avec la nomophatique sont en effet révélatrices des contradictions inhérentes à un tel projet.

Les réalités de l’oppression au sein de la famille argentine

Perspective épistémologique

Dans Un féminisme décolonial (2019), la politologue féministe antiraciste Françoise Vergès4 retrace l’histoire de ce mouvement en insistant sur la nécessité d’envisager conjointement la multidimensionnalité (Hutchinson) de l’oppression et l’esclavage colonial comme « la matrice de la race » – selon le terme proposé par la philosophe Elsa Dorlin5 – « qui relie l’histoire de l’accumulation des richesses, de l’économie plantationnaire et du viol (fondement d’une politique de la reproduction dans la colonie) à l’histoire de la destruction systématique des liens sociaux et familiaux et au nœud race/classe/genre/sexualité. » (Vergès, 2019 : 40)

De l’usage du mot race

Parler de race exige de situer l’endroit de la société depuis lequel on l’envisage, le concept étant au cœur de l’histoire politique de chaque région et de chaque nation. Au sein des féminismes, l’approche décoloniale réclame de sortir d’une innocence ou d’un aveuglement de la blanchité, longtemps refoulée en France au nom d’un ordre républicain recouvrant une idéologie coloniale dont les effets sont encore réels aujourd’hui. Si le mot « race » fut supprimé de la Constitution de la Ve République en 2018, cette modification de l’article premier ne donna pas lieu à une clarification du rôle de l’État qui est de protéger chaque personne de toute forme de discrimination. Cette décision fut comprise comme un rappel à l’ordre symbolique d’une universalité inégalitaire refusant de se confronter à la réalité des expériences vécues. L’aveuglement politique suscita une grande une mobilisation et des débats qui mirent au jour les réticences persistantes vis-à-vis des recherches intersectionnelles, décoloniales et transféministes ainsi que les formes de résistance à la prise en considération des effets produits par la racialisation des corps dans le champ politique et culturel autant qu’à l’université6. Le concept de race se fraie malgré tout une place, notamment grâce aux traductions de l’anglais et de l’espagnol de textes provenant du monde entier, mais aussi grâce à la redécouverte par des universitaires militantes de textes fondateurs émanant de figures intellectuelles nationales ou francophones, longtemps oubliées7. Aux épistémologies de l’ignorance qui « se fondent sur l’occultation et la disqualification d’analyses et de conceptualisation recelant une dimension insurgée ou indisciplinée, porteuse de menace pour l’ordre établi et les positions de pouvoir acquises » (Lépinard, Mazouz, 2019), les universitaires féministes répondent par l’épistémologie des savoirs situés – un point de vue situé en sciences s’avère plus efficace pour atteindre « l’objectivité forte » (Sandra Harding, 1986) – et revendiquent la validation des connaissances et des expériences depuis la multiplicité des perspectives et dans l’acceptation de la conflictualité qu’elles recouvrent.

De nombreuses références historiques illustrent le caractère transgressif et l’ouverture épistémologique et politique qu’implique le fait de se poser la question de la race dans le champ social. Je ne citerai que quelques jalons qui historicisent la genèse de ce que l’on appelle aujourd’hui le tournant décolonial et qui agite les eaux déjà troublées et troubles de l’université française. En France, Olympe de Gouges, qui s’était fait connaître pour ses textes anti-esclavagistes, compara la situation des femmes à celle des esclaves dès 1791 dans La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne8. Aux États-Unis, l’ancienne esclave Sojourner Truth prononça en 1851 un discours intitulé « Ain’t I am a woman? », repris par de nombreuses féministes, dont les afro-féministes Angela Davis, Audre Lorde et bell hooks, dans les années 70. En Amérique Latine, la péruvienne Clorinda Matto de Turner, dénonça en 1889 dans son livre Aves sin nido (Des oiseaux sans nid) les abus sexuels à l’encontre de femmes indiennes commis par des gouverneurs et des prêtres, démontrant que certaines femmes blanches appartenant à l’élite latino-américaine avaient porté un regard critique sur les oppressions de race, de sexe et de classe subies par les femmes autochtones et noires (Viveros Vigoya, 2015 : 409). À la suite des mouvements des droits civiques des minorités racialisées et des mouvements de revendication de l’égalité, le manifeste des activistes féministes noires du Combahee River Collective (avril 1977) posa les bases théoriques du paradigme intersectionnel qui étendit le principe selon lequel « le personnel est politique » à la prise en considération des implications de sexe, de race et de classe, des connaissances et de l’expérience des femmes noires, afin de diversifier les oppressions sans les hiérarchiser ni les séparer. Cette dynamique requiert de prendre conscience des biais qui aveuglent, en particulier « le biais blanc de classe moyenne » du féminisme10. En 1989, la juriste africaine-américaine Kimberley Creenshaw créa le concept d’intersectionnalité pour préciser les catégories aptes à clarifier les discriminations croisées dont étaient victimes les travailleuses noires. Le terme connut une large diffusion aux États-Unis et en Europe mais il circulait déjà dans d’autres contextes, notamment latino-américains, où l’intrication des rapports de pouvoir était débattue à partir du constat de l’absence de considération de certaines expériences maintenues à la marge des cadres de perception et de l’appareil législatif.

Croiser les angles morts pour repenser les dominations

Parmi les angles morts du féminisme occidental, il y a aussi la question de l’hétérosexualité obligatoire comme institution sociale (Adrienne Rich, 1980 ; Monique Wittig, 1980). Norma Alarcón, Chela Sandoval, Cherrie Moraga, Gloria Anzaldúa, dès les années 70, puis María Lugones (2008), Yuderkys Espinosa (2007), Ochy Curiel (2013), Breny Mendoza (2010)11, montrèrent les effets majeurs de ce régime politique « sur la dépendance des femmes en tant que classe sociale, sur l’identité et la citoyenneté nationales et sur le récit du métissage comme mythe fondateur des nations latino-américaines. » (Viveros Vigoya, 2015 : web) Faire usage de la catégorie race et examiner son imbrication avec les rapports de genre, de classe et de sexualité dans un contexte situé, c’est se risquer à entrer en zone de turbulence car les conflits, les contradictions et les ambiguïtés sont inhérentes au potentiel critique du questionnement des rapports de pouvoir multiples et combinés. Cette difficulté et la complexité de la démarche ne la rendent pas moins essentielle.

Pour revenir à la France, la sociologue Danièle Kergoat a envisagé la « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux » (200912) depuis une approche féministe matérialiste. Son analyse de l’imbrication des différentes formes d’oppression – surtout celle de genre et de classe – reprend le dialogue initié avec les travaux, longtemps occultés (Naudier et Soriano, 2010) de Colette Guillaumin qui, dès le début des années 1970, envisagea les rapports sociaux de race, d’ethnicité et de colonialité depuis la révision du passé esclavagiste français (Juteau, 2006). Grâce à ses collaborations avec diverses communautés militantes d’Amérique centrale et avec des chercheur·es de tout le continent Abya Yala, la sociologue Jules Falquet contribue à faire circuler13 et à institutionnaliser les travaux qui pensent la consubstantialité des rapports sociaux depuis l’activité concrète du travail et dans une dynamique d’émancipation située. Pour les féministes matérialistes radicales, il faut sortir d’une analyse fondée sur la dénonciation des cumuls de violence pour se confronter à leur dynamique, ce qui rend indispensable de concevoir en termes de rapports sociaux les processus qui produisent des catégories de sexe, de classe et de race :

En ce qui nous concerne, il ne s’agit pas de croiser des catégories, mais bien de partir des rapports sociaux qui en sont constitutifs, de voir comment leurs multiples imbrications produisent effectivement les groupes sociaux et les recomposent et en quoi elles reconfigurent incessamment les systèmes de domination et les rapports de force. (Galerand et Kergoat, 2014 : 5114)

Ces pensées, théories et pratiques intersectionnelles ne permettent pas de forger une grille méthodologique transférable telle quelle et applicable à n’importe quel objet d’étude, mais elles sont nécessaires pour étudier un corpus cinématographique, le cinéma étant une technologie du genre, de la classe et de la race.

Nourrices et domestiques : figures exemplaires de l’oppression au cinéma

La « mucama » et la « nana »15

D’après le Dictionnaire de l’Académie Royale espagnole (DRAE), le mot « mucama » vient du portugais brésilien « mucamo » dont l’origine serait inconnue… Le substantif au masculin et au féminin est un synonyme de « criado », et désigne la personne employée au service domestique ; en Argentine et en Bolivie, il désigne la personne chargée du nettoyage dans les hôtels et les hôpitaux. Selon le Dictionnaire étymologique du Chili, le mot « mukama » vient du quimbundo, une langue africaine parlée dans l’Angola actuel qui fut anciennement une colonie portugaise, et veut dire esclave de son maître. Le terme traversa l’océan pendant la traite portugaise des esclaves noir·es et s’utilise depuis dans de nombreux pays d’Amérique latine pour se référer au travail domestique décrit par le DRAE. Sans entrer dans une querelle étymologique, cet exemple illustre d’une part l’absorption et l’effacement opéré16 par le pouvoir colonial. Depuis une dizaine d’années, les recherches en sciences sociales portant sur les questions de race et de métissage, qui sont aussi centrales que conflictuelles, s’intéressent aux effets encore palpables dans l’actualité de ses effets.

Si le mot « mucama » désigne aujourd’hui l’employée chargée des travaux domestiques, la servante (la « criada »), souvent en charge des besoins des enfants, le terme « nana » – dont les usages renvoient à des spécificités nuances régionales qu’il ne s’agit pas ici de lister – recouvre plusieurs significations renvoyant à deux étapes de la vie où l’être humain est particulièrement vulnérable. La nana désigne à la fois la femme qui prend soin et s’occupe des enfants dans une maison, la berceuse et le porte-bébé. Dans un registre familier, colloquial et/ou affectueux, la nana peut aussi désigner la grand-mère. Dans le Cône sud, la nana est un terme propre au langage enfantin pour parler d’une douleur ou d’une gêne dont souffrent les enfants, un bobo. Employé au pluriel, il peut aussi désigner des altérations bénignes de la santé chez les personnes âgées.

Lorsque dans les années 70, Colette Guillaumin proposa de parler de sexage pour étudier le rapport d’appropriation des femmes en tant que « réservoirs de force de travail », leur corps étant une « machine-à-force-de-travail » (1978). Elle rapprocha, depuis une perspective historique et par analogie, le servage féodal et l’esclavage des plantations pour démontrer la pérennité de l’exploitation, de l’oppression et de la domination. La figure de la nourrice en Amérique latine est exemplaire de cette appropriation du corps des femmes racisées et déclassées. La nourrice est au service des membres de toute la famille de sa patronne – la señora – dont elles élèvent les enfants, et au service sexuel de son patron et de ses fils. D’une part, les limites matérielles impliquées par l’oppression des nourrices réduisent leur présence dans leur propre foyer, si elles en ont un, mais d’autre part, chez les autres ou chez elles, elles sont un outil instrumentalisé de plusieurs façons – pour reprendre les termes de Guillaumin – et se trouvent réduites à l’entretien matériel des corps d’autres humains.

La domesticité sur grand écran

La nourrice est devenue un personnage récurrent dans le cinéma d’Amérique Latine depuis une vingtaine d’années, voire la protagoniste « ou presque » d’un nombre croissant de films qui ont fait entrer dans le champ le service domestique comme élément central de la réalité quotidienne des classes moyennes aisées et de l’oligarchie latino-américaines. Ce surgissement a parfois été interprété comme un tribut nostalgique rendu aux femmes qui prirent soin des cinéastes de la classe moyenne ou supérieure – Roma (2018) du mexicain Alfonso Cuarón – et/ou comme une dénonciation de l’esclavage socio-économique et des relations de domination au sein de la famille latino-américaine, dont les mucama et les nanas font « presque partie », comme dans Fausta. La teta asustada de de la réalisatrice péruvienne Claudia Llosa (2009), La nana du chilien Sebastián Silva (2009), ou La novia del desierto (2017), des argentines Cecilia Atán et Valeria Pivato17. La diversité des traitements cinématographiques, qu’il ne saurait être question de résumer à ces deux postures, prouve l’intérêt pour celles qui furent longtemps reléguées au second plan, voire à l’arrière-plan, et qu’en français on considérait comme les bonnes à tout faire : « sin intereses ni afectos propios : atienden llamadas telefónicas, abren la puerta, transmiten mensajes, cumplen quehaceres extenuantes y desvalorizados por un salario muy bajo y en condiciones laborales con niveles elevados de precariedad y desprotección » (Kratje, 201718). Les nourrices sont attachées à vie à la famille qui les emploie mais quand elles ne sont plus aptes à remplir leurs innombrables fonctions, ou que le niveau économique de la famille évolue, elles sont envoyées ailleurs – comme dans La novia del desierto – ou substituées – comme dans La nana – par une autre servante plus jeune.

Cette focalisation récente a enrichi le spectre des représentations de la domesticité à l’écran et nourrit les questionnements portant sur les relations intimes qui se nouent au sein des foyers où s’établit et se négocie la hiérarchie asymétrique des corps et des affects. Lucrecia Martel fut l’une des premières à questionner les régimes de visibilité (Comolli, 2010) en s’introduisant, à l’occasion du documentaire télévisé Las dependencias (1999), dans l’espace domestiques des deux femmes qui furent les plus proches de l’écrivaine et poétesse Silvina Ocampo (Mullaly, 2015), éclairant sous un autre jour le quotidien et l’intimité des membres de deux classes sociales antagonistes. En 2001, la cinéaste explora dans La ciénaga (2001) les formes de violence produites par un racisme et une domination de classe naturalisées dans la province de Salta. La même année, Caetano présenta à Cannes Bolivia où est abordé frontalement le racisme portègne envers les immigrant·es du pays voisin. Si La niña santa (2003), La mujer sin cabeza (2008) et Zama (2017) mettent en avant la domesticité en exposant les limites auxquelles sont toujours réduites les femmes assignées au travail domestique dans une famille qui l’emploie ou/et dans la leur, les « criadas » ou « mucamas » des films de Martel font émerger des zones de contact et de friction entre les membres de la « famille » et invitent à poser la question de la dimension ethno-raciale de leur oppression et de leur appropriation, qui apparaissait encore au début des années 2000 comme un angle mort.

Ce bref préambule avait pour but de contextualiser les nombreuses questions que soulève le traitement du personnage de la Guayí et de la famille qui l’emploie dans le film de Lucía Puenzo, El niño pez. Quels sont les attributs et les attributions de la toute jeune mucama au sein de la famille ? Comment est-elle filmée et comment la mise en scène nous donne-t-elle à voir la place qu’elle occupe dans la famille de Lala, dans sa propre famille, et dans ses relations avec le monde extérieur ?

Un imaginaire interracial et interclasse négocié

Dans Variations sur le mélodrame dans la culture latino-américaine19, María A. Semilla Durán part du constat que, contrairement à la France, où le genre mélodramatique est péjorativement connoté et déconsidéré, selon une tradition élitiste de l’art qui use de la parodie tout en en méprisant les producteurs et le public féminin qui lui est traditionnellement rattaché, les modulations et la permanence de « l’imagination mélodramatique » imprègnent les cultures latino-américaines. (Semilla Durán, 2013 : 32) Selon elle, c’est parce que ces modulations peuvent soit introduire des ruptures en révélant la face cachée de mécanismes d’exclusion, soit reconduire ceux-ci, que le mélodrame est pris au sérieux par les études interculturelles et féministes. Les œuvres artistiques, et en particulier les films, sont en effet porteuses d’une dimension idéologique et politique qui a trait à la construction des imaginaires en lien avec l’Histoire. Il convient donc de prêter attention à l’étroite relation entre émotion, affect et politique, que Jesús Barbero20 considère comme « la secreta conexión del melodrama con la historia cultural del sub-continente latinoamericano […] convirtiendo así el drama en una lucha por las apariencias, contra todo lo que oculta y disfraza, una lucha por hacerse reconocer » (Barbero, 2003 : 448). La composante mélodramatique n’est pas la seule composante générique de El niño pez qui, selon les recettes éprouvées d’un marché globalisé, fait du mélange et de la (con)fusion des genres cinématographiques une loi. Cependant, il me semble qu’elle constitue une matrice à partir de laquelle il est pertinent d’analyser les relations sociales conflictuelles ainsi que le point de vue de la cinéaste sur celles-ci.

Ingrédients mélodramatiques

Tout commence avec elles

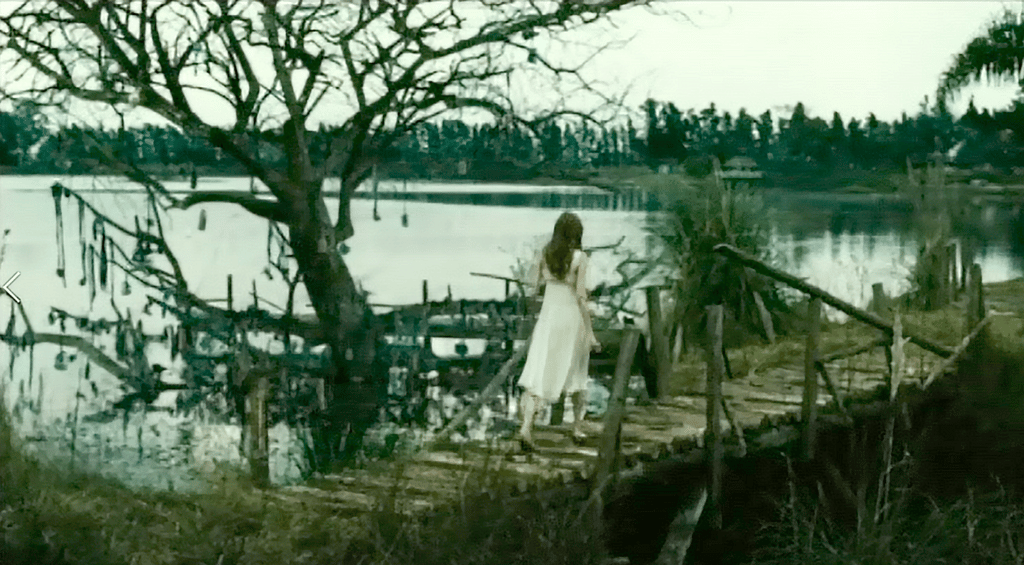

Le film s’ouvre sur une série de plans aquatiques – un retour symbolique aux origines non catégorisées du vivant dans sa diversité – et une musique composée par le même duo que pour XXY, ce qui crée une continuité et accentue le mécanisme du plaisir lié à la reconnaissance par le public qui a vu le premier film de Lucía Puenzo. Le rythme, le climat et le ton des premiers plans enclenchent un récit énigmatique et inquiétant (un meurtre, une fuite) dont la protagoniste est une adolescente, interprétée par l’actrice Inès Efrón21 – Alex dans XXY – et la première nommée : Lala. Filmée allongée sur son lit dans la pénombre de sa chambre, en plan rapproché, lorsque son chien vient lui lécher le visage pour la réveiller, elle est ensuite montrée en plan d’ensemble en train de fuir, puis en gros plan, pour souligner son émotion – ses larmes seront un motif récurrent – lorsqu’elle regarde le photomaton d’elle et d’une autre adolescente, dont l’introduction à l’écran procède d’un cadrage plus distant. La brièveté des plans en montage alterné instaure une tension et un rythme soutenu par des ellipses narratives. Le second personnage féminin, Ailín – La Guayí, interprétée par Mariela Vitale –, à peine arrivée sur les lieux du crime, nettoie fébrilement un verre – celui posé sur la table de nuit de Lala dans un plan précédent ? – avant d’avertir la police dont elle accueille un représentant.

La séquence suivante (02:34) est déstabilisante : le corps de la même jeune femme endormie, filmé de trois quarts en plan serré – ce qui ne laisse voir que son visage et le haut de son corps nu étendu sur le ventre – se met à bouger. En fait, elle est pénétrée sans son consentement par un homme positionné au-dessus d’elle. Le trouble suscité s’accroît dans les plans suivants en raison de l’association entre elle et les chiens qui l’entourent : celui qu’elle caresse en quittant le hangar et le chiot qu’elle découvre, grâce à ses gémissements dans un sac-poubelle, et qu’elle va offrir à Lala, après avoir franchi en train de banlieue la frontière géo-sociale qui les sépare. On comprend au fur et à mesure que l’architecture narrative est un casse-tête, les flash-back intégrés au montage parallèle pendant les deux tiers du film opérant des va-et-vient entre le présent diégétique et la genèse de la relation sentimentale entre les deux adolescentes, un sujet alors peu fréquent dans les cinémas latino-américains. Le plan d’ensemble large qui montre Ailín de dos arrivant devant une maison cachée par la frondaison de magnifiques arbres (03:48) conclut ce que l’on pourrait considérer comme le premier chapitre.

Oppositions binaires

La spécularité du dispositif (réveil, départ) remplit parfaitement sa fonction narrative d’exposition. Le parallélisme fragmentaire et les indices introduits invitent les spectateur·rices à se raconter une histoire sur la base d’un binarisme schématique souligné par le montage. L’une semble fuir son foyer, une demeure située dans les beaux quartiers de la « Zona Norte » alors que l’autre s’y rend pour travailler. L’une est blanche, maigre et blonde, l’autre est de type indigène, plantureuse et brune. Leurs tenues, leurs gestuelles et leurs déplacements les distinguent et sont autant de marqueurs de genre, de classe, de race et d’ethnie imbriqués renvoyant à une trajectoire pré-destinée. La polarisation entre les deux figures féminines induit une interprétation typiquement mélodramatique pleinement assumée par la cinéaste, celle d’une histoire d’amour impossible, une relation lesbienne interraciale et interclasse qui transgresse les normes de sexe, genre, classe, race et sexualité. La trajectoire des deux personnages, ponctuée de multiples péripéties et d’épreuves, correspond par ailleurs à une version actualisée du parcours initiatique qualifiée de « Bildung queer », c’est-à-dire une queerisation de la passion hétérosexuelle adolescente (Blanco y Petrus, 2011).

Sur le plan familial, Lala est en conflit ouvert avec son père et entretient des liens distants avec le reste de sa famille, reléguée au second plan, comme si l’influence qu’elle pourrait exercer sur l’adolescente était déjà neutralisée. Comme souvent depuis une quinzaine d’années dans la filmographie argentine et chilienne mettant en scène une famille aisée – la trilogie de Lucrecia Martel, Le dernier été des poissons volants de Marcela Saïd (2013), etc. – la mère est hors-jeu, soit parce qu’elle s’est elle-même isolée de la réalité, soit parce qu’elle en a été écartée, soit les deux. Cette tendance est confirmée dans El niño pez. L’absence de toute trace de complicité affective et sexuelle avec son époux est criante lors de sa soirée d’anniversaire, de même que le détachement ironique de ses enfants pointant son inaptitude à assumer une fonction maternelle traditionnelle. Le point de vue croisé de ses enfants, de son mari et de la domestique, construit par la cinéaste, aboutit à une disqualification de la figure maternelle interprétée par Sandra Guita (1962), une danseuse et chanteuse très populaire, récompensée maintes fois pour ses performances vocales dans des music-hall dont Chicago, Tatuaje, Cabaret Brecht Tango Broadway, El Beso de la Mujer Araña, etc., ainsi qu’en tant que leader du groupe La fila. Elle apparaît pourtant ici comme l’archétype de la quadragénaire qui soigne son apparence physique et sociale pour répondre à une assignation de classe à la beauté. Cette astreinte du corps, dont le vieillissement est rendu plus difficile à identifier, va de pair, comme s’il s’agissait d’une contrepartie, avec une forme d’autorisation à un rajeunissement comportemental, représenté comme une contradiction avec la vision traditionnelle de la maternité. Rarement chez elle parce qu’elle consacre son existence à se soumettre à des traitements, des cures et des expériences chirurgicales ou chamaniques qui la maintiennent hors du temps et de la réalité, elle est réduite à une figure blonde et lisse, amoureuse de la jeunesse, et qui n’apparait que par intermittente dans la vie de ses enfants et de son époux. Son fils, interprété par Julián Doregger, dont c’était le premier rôle au cinéma, est lui aussi une figure secondaire dans le film et dans la vie de Lala, sa soeur. Il incarne une masculinité vulnérable et défaillante résumée par un traumatisme enfantin dont il ne s’est pas remis. Son père l’a laissé tomber d’un arbre lorsqu’il avait cinq ans pour lui apprendre qu’il ne faut jamais compter sur personne. Ce traumatisme expliquerait son addiction aux drogues qui lui assure des séjours réguliers en centre de désintoxication où il semble plus à son aise que dans son propre foyer. Ainsi, le duo mère-fils figure la défaillance face au duo père-fille central, comme dans XXY.

La bande originale

Lucía Puenzo use avec nuance des formules mélodramatiques télévisées, dont les telenovelas, où l’excès demeure la norme, pour exprimer et souligner les sentiments et les émotions, comme en témoignent la sélection et l’intégration à des moments stratégiques de plusieurs morceaux de musique appartenant à des registres variés. La cumbia du groupe folklorique paraguayen Los Potrankos opère comme une référence obligée de la culture populaire d’origine de la Guayi-Ailín par rapport à la culture d’élite correspondant à la classe sociale dont Lala est issue.

Il y a aussi une chanson, « Re Ke Magua », qui symbolise la culture guaraní. Composée par Verónica Condom, qui se trouve être la mère de l’actrice et chanteuse Emme (Ailín), elle est interprétée par celle-ci lors de la scène du dîner d’adieu, puis fait l’objet d’une variation instrumentale à la fin du film.

La bande originale composée par le duo Andrés Goldstein et Daniel Tarrab colore motionnellement l’atmosphère réunissant les deux protagonistes. La tendance multiculturelle de l’orchestration combinée aux pièces plus marquées opère stratégiquement à rapprocher des contraires, ou plutôt des pans disjoints socio-culturellement. La composition musicale accompagne ou traduit les alternances émotionnelles et assure une continuité entre les séquences narratives fragmentées par le montage parallèle et le flash-back, sans pour autant saturer la perception, comme c’est souvent le cas des mélodrames traditionnels. La répartition de la bande-son entre les protagonistes est toutefois inégale dans la mesure où elle exprime avant tout les conflits intimes liés au désir de Lala et seulement dans une moindre part le drame vécu dans son enfance par Ailín.

L’amour par-dessus tout

Le moteur du récit reste l’Amour avec un grand A, capable de transcender toute forme de marginalisation, et qui conduit Lala à commettre tous les excès et à rompre avec ses attaches familiales. Les propos de la cinéaste lors de la campagne de promotion du film, qui bénéficia d’une large couverture médiatique nationale et internationale, confirment son adhésion au fondement générique du mélodrame et à la vision essentialiste qui le sous-tend.

Creo que la presencia de la leyenda del niño pez en el lago, todo lo relacionado con el agua y lo que está por debajo de la superficie, está ligado más a lo emocional que a lo racional, es algo muy del mundo femenino. Y el encuentro de ellas dos es desde ese lugar, donde se les mezclan todo : su relación es erótica, maternal, amistosa. Las sobrepasa el vínculo22.

Les sujets féminins seraient ainsi agis, dépassés, emportés par la force de leur passion mêlant les dimensions érotique, maternelle et amicale et dépassant les déterminations matérielles, mais aussi la raison. L’amour opère comme un filtre qui floute le contexte. Le nœud mélodramatique incarné traditionnellement dans des duos mère-fille, père-fils ou mère-fils, est repris et reconfiguré dans El niño pez, où ce sont les relations entre les pères et leurs filles qui sont à l’origine des différentes ruptures, passées et présentes.

Le cycle de la violence incestueuse dont a été victime Ailín enfant, « trop aimée » par son père, Socrates, puis par le père de Lala, Brontë, et la logique naturalisée de l’abus sexuel sont interrompus par celle-ci. Mais en confrontant les deux pères pour les éliminer, Lala affirme avant tout son propre désir. L’exclusivité qu’elle revendique dans sa relation avec Ailín relève alors d’avantage d’une ré-appropriation du corps de celle-ci que de son émancipation. Héroïne romantique pour qui la sexualité changeante n’est pas un problème et ne constituera pas, malgré les préjugés maternels, un obstacle insurmontable dans sa trajectoire, Lala entend rendre justice à celle qui incarne « l’autre » aux yeux de sa famille et de son environnement socio-culturel. Ainsi, la domestique paraguayenne, dont la sexualité déborde par ailleurs le cadre de l’homosexualité féminine, est réhabilitée par la fille de « bonne famille » qui, elle, a la possibilité de se rebeller et de transgresser les lois.

L’identification par l’émotion

El culto a lo femenino que subyace en algunos melodramas y tragedias del siglo XXI se vio reforzado por la insistencia en presentar personajes marginales, encarnaciones de « el otro », el desfavorecido social, el discriminado racial, o el diferente en cuanto a su inclinación sexual. (Del Río, 201223)

On retrouve dans El niño pez des traces de ce culte à la féminité dont parle le critique et historien du cinéma cubain, dans la mesure où la cinéaste traite l’inclination sexuelle non hétéronormative de Lala envers Ailín, cette autre défavorisée socialement et discriminée racialement. Pour comprendre la position adoptée par Lucía Puenzo, je propose de relire une de ses déclarations où affleurent et se livrent bataille différentes instances de dialogue, suivant la notion de combat dialogique théorisé par Bakhtine24.

Además, me interesaba acompañar a Lala de la mano, no quería que el espectador supiera más que ella, sino que fueran a la par en la confusión. Porque cuando hay más distancia, uno tiende a juzgar a los personajes y no me interesaba tener una mirada distanciada, juzgarlas. Sí, poder entenderlas. Las dos tienen secretos muy pesados y aun así era importante que no fueran señaladas con el dedo y las pudieran querer, aunque sea incómodo. (Clarín, 04/09/2009)

Le premier dialogue se joue entre un destinataire, la ou les personnes qui y participent directement et immédiatement, ici il s’agit de la cinéaste, et la ou le journaliste qui mène l’entretien visant à promouvoir le film. Un deuxième dialogue se joue dans un entre soi, le sub-destinataire pouvant être figuré comme un destinataire intérieur et intime. Ici, je le comprends comme les idées et les mots choisis par la cinéaste qui, tout en répondant aux sollicitations de son interlocuteur·rice dans un dialogue qui se réalise en surface, dialogue simultanément et parallèlement avec ses propres intentions, dans une sorte de dialogue intime, en profondeur. Un troisième dialogue se déroule également simultanément et en surplomb depuis une instance qui englobe les deux premières et « prend une identité idéologique concrète variable (Dieu, la vérité absolue, le jugement de la conscience humaine impartiale, le peuple, le jugement de l’histoire, la science, etc.) » (Bakhtine, 1984 : 337). Variable et transhistorique, cette instance éclaire la dimension transdiscursive de tout discours : le surdestinataire est omniprésent en deçà et au-delà de l’intersubjectivité, des perceptions et des croyances mobilisées, plus ou moins consciemment, par les destinataires du dialogue. Instance invisible et perméable affectant tout acte de discours avant même sa conception, le surdestinataire agit à plein et sème la discorde sans pour autant être appréhensible dans la mesure où il n’est pas explicite, ce qui explique que « c’est aux frontières [de ces dialogues] que se livre le dur combat dialogique » (Bakhtine, 1984 : 364).

Le discours de la cinéaste révèle différents degrés de négociation avec la nomophatique ainsi que des traces de la présence du surdestinataire. Ainsi, lorsque la cinéaste évoque son choix de filmer Lala avec une caméra qui l’accompagnerait, comme on prend une enfant par la main pour la guider, c’est aussi la relation entre le personnage et sa créatrice qui émerge dans sa dimension intermédiale, Lala – qui pourrait bien être un alter ego de Lucía Puenzo – ayant d’abord été un personnage littéraire dans son roman. La cinéaste justifie le choix de l’émotion comme un outil discursif privilégié de la compréhension, l’émotion protégeant selon elle de la raison et du jugement. Plusieurs discours s’interpénètrent dans son énoncé et les contradictions qu’ils contiennent sont à la fois la marque d’une forme d’autorité auctoriale en train de se constituer, un positionnement revendiqué par la cinéaste, et à la fois l’œuvre de l’archive ou, selon Bakhtine, le dialogisme interne, soit un ensemble de discours antérieurs préconstruits.

L’identification recherchée et le refus de toute mise à distance – celle-ci est présentée comme une menace car associée à un jugement – écartent en fait la dimension critique que la distance contribuerait au contraire à développer. Mais peut-être faut-il y voir une stratégie pour toucher un public large et atténuer le possible rejet de la relation amoureuse des deux jeunes filles en négociant avec la transgression. L’anthropologue colombienne Mara Viveros Vigoya rappelait en effet25 ceci :

Dans le contexte des politiques d’État multiculturelles en vigueur en Amérique latine et de leur célébration de la diversité, la question de l’élection des objets des relations sexuelles (hétérosexuelles ou homosexuelles) et des alliances matrimoniales, le type de relations qui sont encouragées ou interdites, continuent à être des problèmes aussi centraux pour l’ordre social qu’ils l’ont été depuis la période coloniale. Par ailleurs, de nombreux codes contemporains de la morale sexuelle et des lois relatives à la sexualité des pays latino-américains sont enracinés dans l’histoire et la tradition européennes, transmises dès la période coloniale. (Viveros Vigoya, 2015 : 51)

Dans El niño pez, la mise en scène de la passion amoureuse comme une expérience universelle et l’emploi d’ingrédients propres au genre mélodramatique composent une variation calibrée de la relation lesbienne. Les rapports interraciaux et interclasses, l’inceste et les dysfonctionnements familiaux « librement inspirés » de la réalité, et naturalisés par le mélodrame, offrent un cadre propice à l’insertion d’une relation homosexuelle qui n’est totuefois pas célébrée en tant que telle. Le discours progressiste associant diversité sexuelle et raciale permet de s’inscrire en faux contre la morale hétérosexuelle et ses les lois d’autant plus efficacement que c’est au cœur de la famille que s’exerce la violence sexuelle.

Les entités morales déchues

Le pater familias

Selon Robert Lang27, le père d’Ailín, aucun des hommes incarnant les diverses facettes du despotisme patriarcal n’a de prénom dans le film, à commencer par le père de Lala, le juge Brontë, interprété par Pep Munné28, un homme cynique et désabusé à qui toute sa famille obéit sans qu’il ait jamais besoin d’élever sa voix, douce et chaude, ou de lever la main sur quiconque. Cette absence de violence apparente et traditionnellement associée au pouvoir fut largement questionnée par Hannah Arendt29[29]. La philosophe proposa de penser le pouvoir comme la subordination d’une volonté à une autre, ce qui le distingue de la violence envisagée comme un instrument qui signale plutôt la perte de pouvoir.

Le pouvoir correspond à l’aptitude de l’homme à agir, et à agir de façon concertée. Le pouvoir n’est jamais une propriété individuelle ; il appartient à un groupe et continue de lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n’est pas divisé. Lorsque nous déclarons que quelqu’un est « au pouvoir », nous entendons par là qu’il a reçu d’un certain nombre de personnes le pouvoir d’agir en leur nom. (Arendt, 1972 : 144)

Brontë est détenteur de ce pouvoir, il n’a pas besoin de recourir à la violence puisque son autorité « naturelle » lui assure l’obéissance de son entourage. Il ne s’agit pourtant que d’une reconnaissance de surface car la légitimité de son pouvoir est en fait remise en cause dans le film à plusieurs reprises et qu’il en meurt. La fonction de ce personnage masculin repose sur la mise en scène de l’effondrement de son autorité et de son pouvoir provoqué par sa propre fille, dont les incartades sont aussi des formes de mépris et de rire – les deux ennemis de l’autorité selon Arendt. Lala se rebelle, elle le dépossède matériellement de ses biens qu’elle revend, et lui dérobe l’objet de son désir. À travers ce personnage masculin facilement haïssable, c’est la violence structurelle qui sous-tend la fondation du pouvoir hétéropatriarcal qui s’exhibe.

Brontë – qui n’a pas de prénom, comme Kraken dans XXY – est un quinquagénaire blanc hétérosexuel qui se comporte en tyran. Maître des lieux et des biens, ce qui inclut, selon l’origine du patriarcat antique, les membres de sa famille et les domestiques, il administre le foyer avec un détachement et une autorité qui suggèrent une continuité avec l’exercice du pouvoir dans la cité où il est juge mais qui reste hors champ. La cinéaste a en effet privilégié la demeure familiale, où l’atmosphère de huis clos étouffante et ténébreuse sature l’espace. Brontë occupe au sein de son foyer un bureau où il écrit, ce qui souligne une ubiquité, associée au pouvoir absolu, entre les sphères domestique et publique. Or, sa chute se traduit justement par la perméabilité entre son rôle social et son rôle de chef de famille ; et ce n’est qu’à sa mort que l’espace public, où il était une figure notable, surgit par bribes médiatisées dans de brefs extraits de journal télévisé spéculant sur sa cause.

Chaque scène où Brontë est présent avec plusieurs membres de sa famille – le possessif a son importance ici – est structuré selon le même dispositif : il domine physiquement et verbalement par sa position centrale dans le cadre, il distribue la parole et contraint chacun·e à se soumettre à la répartition des places et des attributions dont il entend rester le maître. Son comportement envers la jeune Ailín rend compte de ce sentiment de « pouvoir sur » que lui confère son appartenance au groupe dominant. Il maintient avec elle des relations sexuelles non tarifées qu’il conviendrait de qualifier d’agression sexuelle répétée dans la mesure où ce rapport incestuel est bien antérieur au présent diégétique et pourrait remonter à l’arrivée de l’enfant alors âgée de douze ou treize ans, dans la famille.

Dans la scène où il convoque Ailín pour lui montrer des photos d’enfance qui témoignent de son jeune âge quand elle arriva dans la famille, Bronte prend plaisir à observer l’adolescente toute à son émotion, puis à la ramener brutalement à sa condition de subalterne : le rappel à l’ordre est prononcé sans qu’il lui adresse un regard, ce qui redouble le mépris de classe et de race (15:40). La brusque alternance de tons lorsqu’il s’adresse à Ailín renforce l’impression de cruauté qui se dégage de sa personne et rappelle l’indéfectibilité du rapport d’aliénation dont Brontë est parfaitement conscient.

La colonialité du pouvoir

Bloc 4 • Lucía Puenzo, L’enfant-poisson (El niño pez)

La colonialité du pouvoir

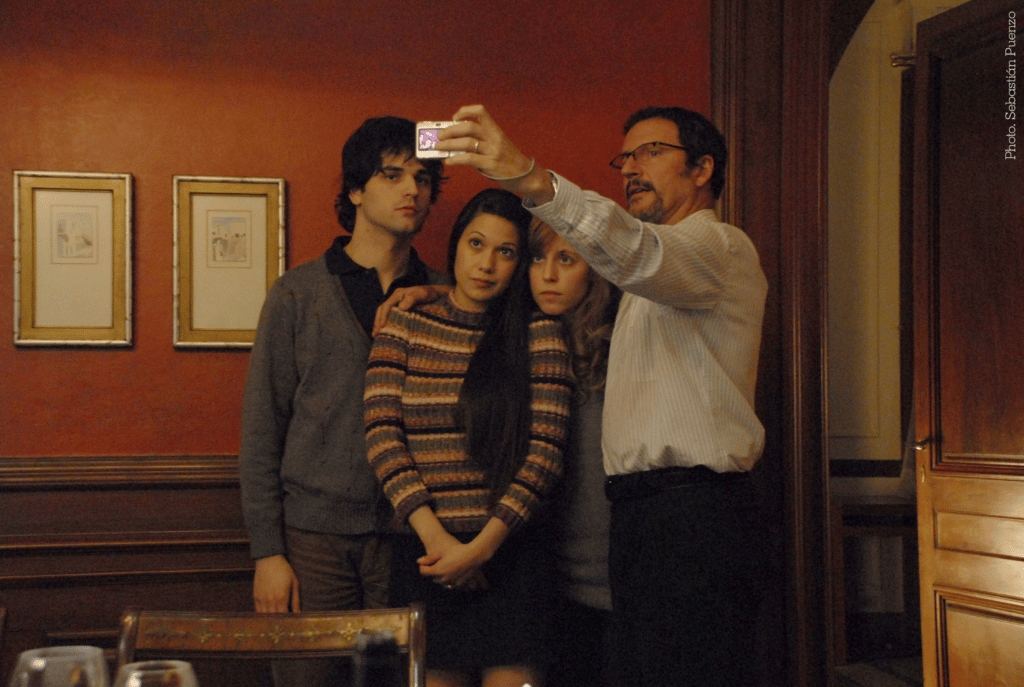

La scène du (dernier) dîner de Nacho, le frère de Lala, avant une nouvelle cure, est construite sur le même schéma (19:16-22:10). D’abord Brontë ordonne à Ailín, en train de servir, de venir s’asseoir avec eux à table au motif qu’elle fait partie de la famille. S’ensuit un dialogue entre le maître etsa domestique, sous le regard féroce de Lala dont les interventions sont immédiatement coupées par son père, et de Nacho, de plus en plus mal à l’aise. Les dialogues reprennent pour l’essentiel la trame dialogique du roman (El niño pez, 2004 : 116-119). Les champ-contre champ en plan rapproché des convives, sous tension, traduisent la priorité donnée à la portée psychologique de la violence perverse de Brontë qui passe de la douceur à la dureté, et de la flatterie à la cruauté en un instant. Lorsqu’il demande à Aílin quel morceau elle veut et que celle-ci ne formule aucune préférence, parce qu’elle est embarrassée d’être à une place qui ne lui revient pas (« Me da lo mismo »), Brontë lui reproche sa timide réserve d’un ton docte et humiliant :

– No te puede dar lo mismo. ¿Te daba lo mismo quedarte en Paraguay o venirte para acá?

– No.

– Ves, las cosas no dan lo mismo. […] ¿Qué querés de la vida?

– Cantar.

– ¿Querés ser cantante ? Cántame un poquito.

Après avoir empêché Lala de s’interposer et après avoir soumis Aílin à son désir, le maître des lieux savoure d’un regard attendri et charmé son chant en guaraní (21:30) qu’il accompagne d’un commentaire : « Así los hechizaron a los españoles las guaraníes, cantándoles. »

L’allusion cynique de Brontë pointe la permanence d’une archive coloniale cristallisée par une métaphore persistante qui continue d’irriguer l’imaginaire politique et culturel depuis Sarmiento et sur laquelle se fonde la mémoire de l’identité et de la culture argentine selon la philosophe et sociologue argentine Maristella Svampa30. Dans sa thèse publiée en 1994, elle démontra la permanence d’une image matrice hybride et mouvante en fonction des projets politiques, des divisions internes et d’une tendance à monopoliser les deux termes, civilisation et barbarie. « La historia de las ideas políticas ha sido en Argentina […] un producto más o menos híbrido que se encuentra en la encrucijada de distintas corrientes ideológicas provenientes de los llamados países centrales. » (Svampa, 1994 : 295) Selon cette matrice de la race, la civilisation, dont l’image s’incarne dans l’individu-société-ville-culture-instruction-progrès, doit partir à la conquête du vide, du désert et des sauvages. À la fin du XIXe siècle, cette opposition entre civilisation et barbarie opéra comme un principe d’exclusion au nom duquel l’élimination ou la marginalisation des populations natives furent rendues possibles et même légitimées. Le principe d’une intégration (forcée) fut présenté comme un projet civilisateur dont le roman Facundo devint l’emblème. La multiplicité des lectures qui en furent faites au cours de l’histoire témoigne de l’instrumentalisation du texte dans des contextes bien différents.

Facundo (1845) es la descripción de un país, el retrato literario-social de un caudillo y sus raíces, una obra escrita bajo las balas; un texto que promete una empresa dirigente pero que desliza ya una ideología de dominación social; un libro que expresa los supuestos teóricos que guiarán la construcción del Estado argentino, y que al mismo tiempo que promete la vía de la integración, establece un principio de exclusión. (Svampa, 1994 : 298)

Ailín est la descendante des populations victimes de la domination sociale fondée sur le racisme biologique et culturel que la science ethno-euro-centrée érigea en dogme scientifique. Or, comme le précisa l’anthropologue argentine Claudia Briones, la culture est un artefact puisant :

La cultura no se limita a lo que la gente hace y cómo lo hace, ni a la dimensión política de la producción de prácticas y significados alternativos. Antes bien, es un proceso social de significación que, en su mismo hacerse, va generando su propia metacultura (Urban 1992 ; Briones y Golluscio 1994), su propio « régimen de verdad » acerca de lo que es cultural y no lo es.31

La différence raciale produisit une différenciation, des discriminations et une hiérarchisation entre les groupes humains ; la dyssimétrie des relations de pouvoir furent naturalisées et universalisées, effaçant l’histoire de leurs constructions sociales. Les diverses reconfigurations de ces catégories produisent encore aujourd’hui des effets. Dans El niño pez, l’érotisation du corps et de la voix d’Ailín renvoient ainsi à la représentation coloniale de la femme indigène depuis la conquête (Luengo, 2017 : 4632). Éternelle subalterne, sa résignation sexuelle ne relève donc pas d’un trait de caractère mais bien d’une histoire de l’oppression subie par les personnes dont le genre, la classe et l’origine ethnique conditionnent l’existence et la survie.

L’origine paraguayenne de la jeune domestique est un marqueur socio-politique, et l’obscénité de la remarque de Brontë rappelle la naturalisation d’une violence des-historicisée non seulement par la vision mythique, a-temporelle, de « La » femme indigène, sorte de sirène responsable de l’envoutement des Espagnols, mais aussi par la dé-politisation de l’histoire de la colonisation dont les générations actuelles sont les héritières encore sacrifiées par le capitalisme patriarcal (Federici, 2019). Brontë occulte la réalité de la migration du Paraguay vers l’Argentine qui relève de la survie matérielle. En effet, la situation actuelle du pays est encore largement influencée par les effets mortifères sur les plans humain, économique et socio-politique, des invasions argentine, brésilienne et uruguayenne dans les années 1860. Devenu un vivier de main d’œuvre bon marché suite à son appauvrissement, à la dette externe – tribut de guerre payé jusqu’aux années 1940 à ses vainqueurs – et à l’appropriation de territoires par les responsables du génocide d’une partie de sa population (Luengo, 2017 : 42-43).

Les travaux de Rita Laura Segato ont établi que la race est au centre de la colonialité du pouvoir, en ce sens qu’elle est fondatrice de la division des valeurs, de l’inégalité de valeur et de prestige, non seulement des corps racialisés à partir du processus de la conquête, mais aussi des paysages, également racialisés, des savoirs et des produits de ces corps. Le racisme est lié au corps et à l’eurocentrisme ; le racisme et l’eurocentrisme sont pratiquement synonymes dans la mesure où le racisme s’opère envers les produits et les savoirs des corps racialisés : « certains » corps dans « certains » paysages sont expropriés de leur valeur. La colonialité du savoir trouve sa source là, dans un savoir « blanc » produit dans un paysage « blanc », c’est-à-dire dans les pays dits « centraux » auxquels sont automatiquement attribués un capital de vérité, une valeur, une assurance et une autorité. Le discours de Brontë illustre presque littéralement cette conception, La Guayi-Ailín se confondant avec les sirènes, mythiques créatures aquatiques enchanteresses.

Como se sabe, se trata de la mujer seductora y fatal que da cuerpo a los aspectos tanto negativos como engañosos del deseo y de las pasiones. Este personaje se opone a los efectos ordenadores de la razón, lo que estaría colocado bajo la égida del logos, prerrogativa del universo masculino. (Punte, 2015 : 633)

L’association avec l’archétype mythique est par ailleurs encouragée par la légende de l’enfant-poisson. Néanmoins, ce qui prime selon moi dans le dialogue – didactiquement souligné par le tableau situé derrière le maître des lieux – c’est l’énoncé de Brontë qui révèle sa conception d’un monde où rien ne bouge. La fixité du charme d’Ailín – dont la voix et la sensualité en font une sirène – n’appelle aucune explication et encore moins une contextualisation. La flatterie sexiste est ici une forme de répétition de l’ordre du monde et une affirmation de son immuabilité, selon les critères du patriarcat incarné par Brontë.

Sa vision rétrograde ne donne pas lieu à un débat ou à une altercation verbale mais elle est discrètement contestée par Nacho, qui ne supportant plus d’être un témoin passif, tente de quitter la pièce. Sa fuite est toutefois interrompue par son père qui exige de prendre une photo « tous ensemble », avec Ailín donc, au motif que « Vos también sos parte de esta familia » (22 :34), avant de renvoyer celle-ci sans transition en cuisine (« Trae otro vino »). Une fois le fils aîné sorti du champ, un duel muet se déroule entre lui et Lala, durant lequel se mesurent deux volontés, celle du père, despote vieillissant, et celle de sa fille (23:30), qui lui intime « No te metas con ella » et l’emporte puisqu’il obtempère : « Tenés razón. Sácala de acá ».

L’apparente victoire de la fille sur son père mérite néanmoins d’être reconsidérée sous un autre angle car on peut aussi lire dans cet accord une matérialisation de la filiation et de la transmission. Il y a en effet dans ce dernier échange entre Lala et Brontë la reconnaissance d’une filiation par une forme de donation du vivant de l’objet de désir qui les réunit, ce qui permet de rétablir l’équilibre. Alors que le fils aîné – l’héritier naturel – qui ne peut et ne veut se plier à la loi de la masculinité virile imposée par son père, quitte la demeure familiale pour entrer en centre de désintoxication, la passation de pouvoir a bien lieu, entre le père et sa fille. La transmission de l’un à l’autre d’un objet de désir et de transaction, Ailín, ne rompt pas la lignée ; au contraire, elle garantit la continuité de l’héritage selon le principe de la colonialité du pouvoir.

L’inceste

Los vínculos incestuosos son tan comunes en Latinoamérica, la cantidad de casos son infinitos, están incluso aceptados, o se mantienen sotto voce, lamentablemente no son una rareza. Es curioso que no se haya tratado más en el cine, salvo en pocos casos o de manera indirecta. (Clarín, 04/09/2009)

Le constat de Lucía Puenzo pointe à la fois la réalité de l’inceste en Amérique latine, son ampleur, sa banalisation et sa rareté au cinéma. Son traitement cinématographique dans El niño pez interroge néanmoins dans la mesure où la dénonciation des abus paternels est envisagée sous un mode mélodramatique, de sorte que l’esthétique semble en atténuer la portée politique. La responsabilité de l’inceste est certes évoquée mais de façon elliptique. L’acte lui-même n’est jamais représenté alors que la cinéaste a fait le choix de construire son personnage à partir de ce drame. La structure du film repose sur l’alternance temporelle (passé/présent) et le suspense créé par le dévoilement progressif des scènes de l’enfance de Ailín, qui sont interprétées par une deuxième actrice, Ailín Salas, un choix qui peut surprendre quand on se souvient de son rôle de nymphette sexuellement émancipée dans XXY. La réception du personnage d’Ailín se trouve donc doublement filtrée par ces éléments combinés qui opèrent des médiations du discours sur l’infanticide et l’inceste, ainsi que sur la sexualité de l’adolescente.

Les excès propres au genre mélodramatique portent moins sur la dimension socio-historique du drame que sur la rupture de certaines conventions sociales, une rupture que seule Lala, depuis sa position privilégiée, peut se permettre d’envisager. Le personnage d’Ailín reste quant à lui associé à des valeurs propres à une féminité hétérodésignée dont la soumission demeure la clé de voute : danser, chanter, autrement dit séduire, être sexuellement attractive et offerte, savoir se taire et servir, attendre et ne rien demander, subir en silence, se résigner.

La traite des mineures organisée au sein de l’institution pénitentiaire où elle est enfermée peut être lue comme la représentation spectaculaire des violences faites à Ailín et le symbole hyperbolique de toutes les violences que subissent les jeunes indigènes domestiques dans la société ultralibérale34. Mais là encore, la mise en scène de la traite repose sur l’érotisation de son corps passif – contraint et drogué –, ce qui la réduit à un objet pulsionnel et à un objet de transaction.

Une autre logique préside aux scènes dramatiques évoquant les conséquences sur le corps de l’enfant de la violence passée exercée par son père biologique, celles-ci étant prises en charge par une médiatisation du discours verbal et visuel. L’éclairage nimbant l’actrice Ailín Salas est ambigu. Il confère à la victime le statut d’icône innocente tout en atténuant la crudité de la scène de l’accouchement dans une baignoire sabot qui opère comme un cache visuel. Ainsi, la mort du bébé noyé est voilée et l’effet que la scène produit sur le public s’en trouve minimisé, contrairement au déploiement excessif pourtant caractéristique du modèle mélodrame latino-américain. On se souvient qu’Arturo Ripstein, l’un de ses plus illustres représentants, opéra un choix radicalement différent en nous plongeant dans une ambiance sordide où l’air semble putréfié lorsqu’il aborde la sexualité monstrueuse, que ce soit dans La mujer del puerto (1991) ou Profundo Carmesí (1996).

Le dispositif filmique conçu par Lucía Puenzo sème donc le trouble quant à son positionnement qui a d’ailleurs donné lieu à des lectures parfois très divergentes. La lecture psychanalytique de l’une des spécialistes de son œuvre littéraire et cinématographique, María José Punte, met en avant la vision de la sexualité et de la subalternité comme des constructions de subjectivité nouvelles. Le personnage lesbien de Lala démasquerait de façon transgressive la masculinité blanche et l’évidence de sa légitimité, et le personnage d’Ailín, non blanche, non hétérosexuelle et socialement marginalisée, parce qu’elle est l’objet du désir de Lala, aurait alors le pouvoir de charmer – hommes et femmes – depuis sa position excentrée35. Dans la même ligne d’interprétation, les abus sexuels répétés de son père adoptif, Brontë, ont été interprétés comme une forme de liberté : Ailín mènerait la maisonnée par le bout du désir. Cette lecture du personnage d’Ailín comme possible figure de la résistance dialogue avec la lecture de Mónica Acosta36, qui voit dans le récit allégorique de l’enfant-poisson et la mise en scène qu’en propose la cinéaste – une plongée sensorielle dans les profondeurs d’un lac légendaire paraguayen – la naissance de personnages féminins porteurs de nouvelles perceptions :

En El niño pez (Puenzo, 2009) la estetización de esa « Gran Otra », esa muchacha de otra cultura, otra piel, otra frontera, cultura que lleva a la alienación de la propia cultura y la propia educación burguesa, nos ofrece un punto de partida para poder empezar a comprender la magnitud de este cambio en la historia de nuestro cine, nuestra cultura, nuestra memoria. (Acosta, 2011 : sp)

Ce qui me semble remarquable dans ces exemples, c’est qu’ils témoignent de la reconfiguration du champ cinématographique en lien avec l’apparition de la génération de l’après-dictature dans l’espace public. On observe en effet dans les discours des chercheuses et critiques féministes une volonté de légitimer une production en train de se constituer et de s’auto-instituer, ainsi qu’une valorisation du refoulé culturel argentin que certaines cinéastes, dont Carri et Martel, mettent au jour dans leurs fictions. Ceci étant posé et depuis la perspective des études féministes matérialistes, les pratiques cinématographiques sont aussi à interroger depuis la forme que prend leur inscription et leur traduction dans et du réel. Or, dans l’Argentine de la fin des années 2000, cela renvoie, entre autres, à l’actualité des luttes et mobilisations féministes. Lucía Puenzo traite les imbrications multiples au sein desquelles se réalise la consubstantialité des rapports sociaux, ce qui signale sa conscience de l’oppression multidimensionnelle, ainsi que sa conscience du potentiel d’intervention du film dans la production, la diffusion et donc la cristallisation imaginaire des rapports sociaux à travers l’assignation de positions.

Ménager la nomophatique

Je n’ai pu réaliser une étude exhaustive pour identifier précisément les critères retenus dans plusieurs pays par les instances qui procédèrent à la qualification du film. El niño pez fut qualifié « tout public » en France, mais en Argentine il fut déconseillé aux moins de seize ans, et en Espagne, il écopa d’une recommandation plus sévère encore puisqu’il fut déconseillé aux moins de dix-huit ans. La représentation de l’inceste d’une part et d’une relation lesbienne d’autre part seraient-elles les causes de ces restrictions ou bien s’agit-il de ne pas banaliser la représentation d’actes violents au sens large ? Cela reste à explorer.

Je me centrerai ici sur plusieurs aspects qui signalent les limites du discours progressiste dont la cinéaste se fit la porte-voix en revenant sur le traitement des personnages, sur l’intertexte, ainsi que sur certains choix de mise en scène.

Mise à mâle patriarcale ?

(Dis-)continuité des re-pères

La figure du père, pater familias, garant du régime hétérosexuel et de la famille, est doublement mise en cause dans El niño pez dans la mesure où les deux pères ont brisé le tabou de l’inceste. On notera au passage l’absence de figure maternelle auprès d’Ailín et l’effacement de la mère de Lala, déchue de son statut à deux reprises, lors de sa fête d’anniversaire puis lorsqu’elle revient précipitamment de l’étranger après la mort de son époux, Lala lui signifiant alors son bannissement affectif. En revanche, si la figure paternelle semble évacuée après le suicide-meurtre de Brontë et après la fuite de Socrates, elle est en fait traitée sur un moderécurrent dans la fiction grâce aux flash-back, qui lui assurent une omniprésence dans la vie des deux protagonistes. Leur présence absence est signifiée par exemple dans les plans où Lala caresse les objets personnels de son père après le décès de celui-ci.

Dans le cas d’Ailín, c’est la confession de Socrates à Lala qui nous apprend que l’enfant livrée à elle-même passait des heures devant la télévision à regarder et enregistrer les épisodes de telenovelas dont son père était le héros37.

Le premier voyage de Lala au Paraguay est filmé à la fois comme une excursion touristique, – ce qui répond sans doute aux attentes des destinataires étrangers –, et une virée adolescente, sans véritable prise de risque compte tenu de son statut.

La modalité romantique retenue par Lucía Puenzo, peu vraisemblable mais tolérée par la matrice mélodramatique, souligne le caractère enfantin de la jeune fille de bonne famille dont l’ignorance et la naïveté garantissent, comme cela a déjà été dit, l’identification du public ou au moins sa sympathie. Lala est portée par son désir et par l’assurance que « Ailín va a venir a buscarme ». Sa confiance repose sur la foi aveugle en l’amour et en l’expertise de sa compagne, si l’on s’en tient à une lecture psychologisante. En fait, la maturité et l’expérience d’Ailín sont le résultat des drames qu’elle a vécus et des stratégies qu’elle a adoptées pour survivre. L’attente fébrile de Lala, son rêve de fuite et de retrouvailles, le plan qu’elle a ourdi, tout s’effondre après la double confrontation au réel et la vérité que lui assène le père d’Ailín avant de s’éclipser. La révélation qu’elle a provoquée est d’autant plus insupportable que Socrates biaise sa responsabilité de l’inceste au nom de l’amour et qu’il associe Lala à cette chaîne de désir : « Lala – ¿Qué le hiciste? Socrates – Lo mismo que vos. Me enamoré ». À cela s’ajoute l’information qui circule dans les médias et que Lala ignore encore : l’incarcération d’Ailín en tant que suspecte du meurtre de Brontë, que Socrates lui transmet avec cruauté alors même qu’il s’agit de sa propre fille. La logique de domination associant « naturellement » toute personne subalterne racisée à un acte de délinquance ou à un crime s’impose brutalement à Lala. On comprend d’ailleurs ici à quel point le projet de fugue sentimentale s’était nourri de fantasmes, comme l’illustre la séquence du lac. L’élément fantastique et la recréation d’une figure mythique et folklorique trouvent en effet une autre justification si on les interprète comme un rêve de Lala, celui-ci remplissant sa fonction d’échappatoire face au rappel à l’ordre et à l’imposition du réel.

Après la mort de son père, Lala devient la figure centrale, l’interlocutrice et l’énonciatrice principale, une sorte d’Antigone, au sens que lui donne Judith Butler38 : « ce qui autorise la lecture d’une notion structuralement forcée de la parenté en termes de répétitivité, de temporalité aberrante de la norme » (Butler, 2003 : 38). Après la confession du père d’Ailín, qui, comme son propre père, n’exprime pas de regret, pas plus qu’il ne demande pardon pour les actes qu’il a commis, Lala entame sa transformation, qui l’apparente à Antigone. Elle devient une figure provocante et masculine confrontant chacun des hommes qui croisent son chemin. Le même schéma d’opposition se répète tout au long du film au cours duquel plusieurs longs champ-contre-champ mettent en scène les duels entre Lala et Brontë, Lala et le basque, Lala et Socrates Espina. De même, il serait possible de lire dans sa trajectoire – qui commence après le meurtre, fantasmé ou pas, de son père – l’apparition d’une « légalité alternative » et l’affirmation « d’un droit inconscient marquant de ce fait une légalité antérieure à la codification sur laquelle le symbolique, dans ses interdictions hâtives, doit se fonder, et d’où surgirait alors la question de savoir s’il pourrait y avoir de nouveaux fondements pour échanger et vivre » (Butler, 2003 : 64). La présentation de l’édition française associa d’ailleurs la portée subversive de la pensée de Butler et celle du geste de la jeune insurgée : « le nom d’anti-gonè (contre la génération) ne désigne-t-il pas le trouble qu’elle jette, tant par ses paroles que par ses actes, dans l’ordre de la famille hétéronormée et dans la répartition des genres sexués ? ».

Toutefois, l’idéalisation de son personnage, que certaines critiques considérèrent comme un sujet ex-centrique (Lauretis), relève d’une lecture psychologisante. Dans les faits, Lala ne déroge pas aux codes du patriarcat blanc et bourgeois auquel elle appartient. Elle en négocie de nouvelles frontières tout en assurant le renouvellement générationnel. Virilisée par sa relation lesbienne, la jeune fille reconduit en effet l’oppression symbolisée par son père dont elle mime l’autorité et reproduit l’abus de pouvoir, comme l’illustre la réplique finale de son altercation avec Socrates : « – Mi hija trabaja en tu casa. – Es mi novia. » (36:20) qui confirme ici la prise de possession d’Ailín, sa reprise en main après un double arrachement aux pères incestueux.

Rituels de délivrance

Contrairement à Lala, dont la capacité d’agir se déploie dans une continuité narrative signifiée notamment par la diversité des espaces qu’elle traverse sans trop d’entraves, Ailín est expulsée de sa seconde « famille », déplacée et confinée, d’abord enfermée dans un espace carcéral institutionnel puis dans un bordel clandestin. Elle subit, dans ces lieux où le silence et la résignation s’imposent pour survivre, une double condamnation, socialement paramétrée. C’est comme si la somme des discriminations et des drames subis était liée à sa condition de subalterne qui par ailleurs la voue à être d’emblée suspectée.

Cuando Lala se entera de que Ailín está en un instituto de menores arrestada como sospechosa por la muerte del juez, vuelve a Buenos Aires para salvarla. La prisión afectiva que era el hogar del juez, se convierte en prisión real para Ailín, quien no tiene ni siquiera la presunción de la inocencia por su origen y por su posición social. (Luengo, 2017 : 48)

Lala, à son retour du Paraguay, se heurte à l’hypocrisie de sa mère qui la somme de sauver les apparences et de maintenir le statu quo – sa position privilégiée –, quitte à en faire payer le prix à celle qui est requalifiée d’amie (« Ya sé que eran amigas »). Son personnage se transforme au rythme des révélations concernant les horreurs commises par les adultes sur Ailín et de sa prise de conscience de l’injustice dont celle-ci est victime (« Ella no hizo nada »).

La rupture définitive avec ses attaches familiales et avec son « monde d’avant » est signifiée par une métamorphose physique (51:30). Lors d’un rituel performatif initié dans les larmes, dans la baignoire où elle et Ailín prenaient secrètement des bains nocturnes, Lala se dé-fait de sa chevelure blonde qu’elle sectionne comme pour s’extraire d’une féminité hégémonique que Ana Luengo détaille ainsi :

Simbólicamente, Lala retoma el mismo espacio de intimidad para llevar a cabo un acto que la impulsa de veras a romper con esa esfera privada, y asimismo con una de las más importantes convenciones sociales burguesas : perder su melena rubia, es decir, el símbolo de una forma de feminidad basada en una estética clásica y europeísta de la belleza, lo que es una despedida de la imagen de la princesa triste y una reivindicación de su propia sexualidad. (Luengo, 2017 : 48)

Cet acte finalise le processus intime enclenché depuis plusieurs années et récemment verbalisé lors de ses altercations avec les représentants de la Loi (du Père). Lala instaure un nouveau régime de vérité et assume désormais la loi de son désir. Le travestissement corporel, vestimentaire, gestuel et verbal qui suit est à la fois une stratégie pour échapper à l’autorité et une modification qui parachève le processus du parricide symbolique, antérieur chronologiquement mais que le montage a placé après. Je m’explique.

La séquence du verre de lait39, dont la situation dans le film est centrale (51:27), mérite un détour. La reprise de ce topique du cinéma, depuis la mise en scène du verre de lait qu’apportent ou observent les protagonistes masculins torturés d’Hitchcock (Suspicion, 1941) ou de Buñuel (Ensayo de un crimen, 1955), pointe ici d’avantage vers les petites héroïnes du cinéma espagnol auquel Lucía Puenzo rend hommage. La petite Ana, dans Cría Cuervos de Carlos Saura (1975), croit avoir empoisonné son père militaire qui, lui, a empoisonné la vie de sa mère. Or, cette métaphore de la mort du régime dictatorial franquiste trouve une réactivation logique dans le cadre argentin où il renvoie à la période de dictature civico-militaire dans laquelle grandit la cinéaste à la même époque. Séquence liminaire du film de Saura, la scène du verre de lait fut revisitée par Pedro Almodóvar quinze ans plus tard dans Tacones lejanos(1991) sous la forme d’un flash-back, Rebecca adulte (Victoria Abril) se remémorant une scène de son enfance durant laquelle elle voulut tuer l’amant de sa mère (Marisa Paredes)40.

Contrairement au roman El niño pez où le meurtre par empoisonnement est acté (Puenzo, 2004 : 24-25), la scène est traitée dans le film sur le mode du suspense, selon le pacte d’identification entre Lala et les spectateur·rices, de sorte que l’ambiguïté demeure quant à la matérialisation du fantasme et de la pulsion meurtrière des enfants-filles

envers l’autorité abusive de figures paternelles ou de leurs avatars symboliques. La mort du père, qu’il s’agisse d’un suicide assisté ou d’un parricide avéré, apparaît comme la condition préalable à l’avènement de la fille41.

Lala revêt alors les attributs du père et du prince charmant des contes de fée pour aller sauver sa belle princesse des griffes du dragon, décliné en plusieurs versions : son propre père, celui d’Ailín, le commissaire responsable de la traite des prisonnières mineures42, le gardien de sa maison, et toute figure masculine ou assimilée – le personnage caricatural de la gardienne de prison lesbienne – qui fait obstacle à sa progression.

L’entraîneur de chiens surnommée le Basque (interprété par Diego Velázquez43) est le seul à échapper à cet évincement systématique relevant d’une guerre des sexes déclarée dans un esprit de vengeance et de justice qui n’est pas sans rappeler la figure du justicier solitaire incarnée par le presque immortel Clint Eastwood dans le cinéma nord-américain. Or celle-ci prend une coloration particulière dans le cinéma argentin de l’après dictature dans la mesure où la vengeance y est souvent proposée comme la réponse d’un individu face à l’incurie de l’État. Je pense notamment à El secreto de sus ojos44 qui fut un succès (inter)national.

Relecture critique des stratégies de la subalterne

Réhabiliter les expulsé·es

Dans une étude devenue un classique, « Las tretas del débil » (Les astuces du faible)45, l’universitaire essayiste et critique argentine Josefina Ludmer proposa de considérer la Réponse à Sœur Philotéa de Sœur Juana Inès de la Cruz (1691) comme un essai proto-féministe fondé sur la défense des capacités intellectuelles et de raisonnement dont Dieu dota aussi bien les hommes que les femmes. Elle retraça les stratégies intellectuelles et discursives dont fit usage la célèbre nonne, depuis un espace clôt et une position subalterne, pour « prendre la parole » et revendiquer l’exercice scientifique.

Je m’en suis inspiré pour analyser les stratégies du personnage de la Guayi dans le contexte singulier d’un récit filmique traversé par des contextes historique et politique où s’imbriquent des questions d’identité en lien avec celle de la nation argentine. Dans ce cadre, quelle place occupe le personnage d’Ailín, depuis quelle perspective est-il construit filmiquement et selon quelles modalités d’énonciation ? La présence de ce personnage constitue-t-il une forme de « reconnaissance des expulsé·es comme membres légitimes de la famille nationale » (Semilla Durán, 2013 : 15) ?

Depuis le tournant du nouveau millénaire, la question de la reconnaissance est une préoccupation que partage un nombre croissant de femmes cinéastes latino-américaines « non concernées »46 qui, en tant qu’alliées, essaient de proposer de nouvelles visions et de nouvelles subjectivités. Lucía Puenzo s’inscrit dans cette dynamique avec El niño pez qui correspond à un schéma de co-production et de distribution favorisant la sélection dans des festivals de cinéma internationaux. Je pense en particulier à la filmographie de la réalisatrice péruvienne non indigène et résidant en Europe, Claudia Llosa (1976). Celle-ci s’inspira librement de croyances quechua et de légendes populaires dans Madeinusa (2005) et La teta asustada (2009). Dans un contexte politique spécifique – la mémoire du conflit qui opposa l’État péruvien, le Sentier Lumineux et le MIRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) entre 1980 et 2000, et l’inclusion des victimes et héritières de ce démembrement du corps social –, la cinéaste utilisa le quechua chanté comme un discours de substitution pour prendre en charge l’énonciation de la mère puis de la fille. Or, La teta asustada, distribué en France sous le titre Fausta, suscita de nombreux débats au Pérou, qui soulignèrent la diversité des lectures féministes de la représentation et de la narration de la violence sexuelle, de la question de résilience, mais aussi de la prédominance de l’androcentrisme dans la construction du regard sur les féminités subalternes47. Qu’en est-il dans le film de Lucía Puenzo ?

Localisation de la servitude racialisée

Je propose d’aller dans une autre direction que celle tracée pour nous par la cinéaste et de ne pas nous en tenir à une histoire d’amour dont les ressorts mélodramatiques tendent à psychologiser et déshistoriciser les enjeux sociaux sur lesquels elle prend appui pour construire ses personnages. Je considère qu’il faut aussi envisager le personnage de Ailín, dont le surnom dépréciatif La Guayi marque son origine paraguayenne, comme un élément référentiel du récit dont le cadre historique est celui de la migration transfrontalière entre le Paraguay et l’Argentine, et en particulier à Buenos Aires. Depuis la colonie, les femmes représentent un vivier pour le travail domestique. Au tournant des années 2000, les études féministes ajoutèrent à la catégorie de sexe celles, croisées, de race et de classe, pour démontrer que les circuits migratoires à échelle globale se reconfigurent sous l’effet des crises générées par des politiques économiques et que les effets de celles-ci sur les politiques migratoires renforcent la précarisation des femmes, déjà en situation de survie. Si la diégèse de El niño pez privilégie la cause intrafamiliale pour expliquer la fuite de la jeune Ailín, l’inceste ne doit pas recouvrir cette réalité ethno-raciale et socio-économique.

La Guayi s’appelle Ailín, un prénom d’origine guaraní. Dans le film, ses liens avec sa culture maternelle sont illustrés par sa connaissance des chants et des légendes et par sa pratique de la langue guaraní avec d’autres domestiques de la maison et des demeures voisines. Lala, comme son père, raffole de l’entendre parler et chanter, mais si elle essaie, sans trop d’effort, de prononcer quelques mots en guaraní dans l’intimité, son intérêt ne va pas au-delà d’une curiosité pour l’exotisme qu’Ailín incarne. Les frontières socio-linguistiques sont bien gardées.

En efecto, la marcada estratificación social y la persistente desigualdad económica en el continente encuentran un espejo en la contradictoria interacción social que implica el trabajo doméstico: el encuentro entre mujeres de distintos orígenes sociales y culturales – y muchas veces también racial y étnicamente diversas – en el ámbito privado configura fronteras sociales en espacios de cercanía e intimidad y coadyuva a la conformación de mundos duales y segmentados al interior de las sociedades y las familias. (Blofield, 2012, cité par Herrera, 201648)

À treize ans, Ailín prit la fuite dans un acte de survie et de résistance. Forcée de quitter le foyer pour échapper à la loi abusive du Père et à celle de sa communauté, elle parvint, sans que l’on sache comment, à se faire embaucher par une famille aisée d’Acassuso, une ville très cossue située à quelques kilomètres au nord de Buenos Aires, entre Olivos et San Isidro. L’adolescente se retrouva sans protection et sans repères en territoire inconnu, à la fois confinée dans l’espace domestique de la demeure de ses employeurs, et livrée à elle-même en périphérie urbaine où elle négocia un coin dans le hangar occupé par à un entraîneur de chiens surnommé le Basque.

L’analogie, déjà évoquée, entre elle et les chiens, souligne d’ailleurs l’exploitation dont elle est victime, comme eux. Les animaux sont entraînés pour être revendus, elle doit se soumettre au désir du Basque avec qui s’est établi un arrangement qu’il conviendrait de requalifier en travail sexuel non rémunéré. Considérée depuis l’enfance comme un animal sexué, elle a toujours été l’objet du désir des hommes et de leur violence. Avant d’atteindre treize ans, elle a été victime d’inceste, de viol, et en a subi les conséquences sans aucune aide familiale ou extérieure : grossesse non voulue, accouchement clandestin, infanticide, exil puis de nouveau abus sexuels. Le présent diégétique se situe quelques années plus tard. Sa disponibilité sexuelle relève alors, au mieux, de la négociation et de la transaction, mais certainement pas du consentement qui exclut en les effaçant les conditions matérielles d’existence pour s’en tenir à l’expression d’un désir et d’une sexualité exprimée par un sujet libre.

Combinaison de modalités génériques

La limite du récit filmique se situe donc à la fois dans la prise en charge de l’énonciation – le point de vue privilégié est celui de Lala – et dans le programme actantiel attribué à chacune. Il y a un déséquilibre entre l’agentivité de Lala, l’adolescente aventurière, qui s’accroît tout au long du film, et la vulnérabilité de La Guayi qui s’accentue au fur et à mesure de ses déplacements forcés, du contrôle et de l’utilisation de son corps par les autres.

El niño pez va desplegando de manera sucesiva una historia de suspenso que gira alrededor de un crimen, un melodrama clásico acerca de una familia disfuncional, una historia de un amor que contraría los parámetros aceptados socialmente. Hay citas al género del road movie o al tópico del viaje, a las películas de cárcel, y a las del policía malo (o la corrupción de las instituciones) que en última instancia remiten al film noir. (Punte, 2012, web)

Le mélange des genres et sous-genres (policier, noir, road movie) dont la fonction est d’insuffler un rythme nouveau et de sortir le mélodrame de l’espace domestique privé familial (l’oikos) ne débouche pas sur une modification de la trajectoire d’Ailín et sur un accroissement de sa capacité d’agir. En effet, quoique dans une variante lesbienne de l’histoire d’Œdipe, la sortie de l’espace assigné au sexe féminin et l’initiation qui s’en suit ne concerne que Lala pour qui Ailín est l’objet de désir, la récompense, le moyen de se connaître et d’advenir en tant que sujet, ce qui renvoie à une trame bien connue du sujet mythique de la culture occidentale (Lauretis, 1992 : 183).