Introduction

Un mot, selon la définition du dictionnaire « Littré », est un « son monosyllabique ou polysyllabique, composé de plusieurs articulations, qui a un sens ». Dit autrement, il constitue « une unité porteuse de signification à laquelle est liée, dans une langue donnée, une représentation d’un être, d’un objet, d’un concept, etc. » (CNRTL). Si les mots sont porteurs de significations, ils ont aussi un pouvoir certain sur la définition, la compréhension et l’expression dynamique des pratiques sociales ou éducatives. Ainsi, à l’instar de Pierre Bourdieu nous pourrions ajouter : « Les mots font les choses » (Bourdieu 1993 : 33). Cette expression, dévolue au monde social, a depuis été reprise au sujet du contexte « inclusif » des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment concernant l’éducation spéciale (Plaisance 1999). Bref, comme tout mot une fois défini, ce qui n’est pas chose aisée, il s’agit de comprendre ce qu’il révèle et recouvre selon le contexte, la culture et la temporalité dans lesquels il est employé. Et pour certains d’entre eux il est fécond d’étudier comment ils se construisent et se concrétisent sur le terrain du social.

C’est le cas notamment du concept d’« inclusion » qui, depuis quelques années, a le vent en poupe, en lieu et place d’autres notions historiquement fondamentales comme celles d’intégration ou d’insertion (Ebersold 2009). Ces mots illustrent une succession de périodes ponctuée d’incitations et d’obligations (lois, décrets, chartes, déclarations, et autres accords), impulsés en surplomb par des organisations internationales. Sur le plan de l’éducation on retiendra, à titre d’illustration, la célèbre déclaration de Salamanque (UNESCO, 7-10 juin 1994), réunissant 92 gouvernements et 25 organisations internationales afin de favoriser la promotion de l’approche intégratrice de l’éducation. Désormais on valorise une société ou une école inclusive. Et l’inclusion est devenu l’étendard de bon nombre de préconisations, d’injonctions sociales et d’enjeux individuels, collectifs, associatifs, professionnels ou institutionnels, notamment scolaires et universitaires (Sivilotti & Dugas 2021). D’ailleurs, ces dernières décennies ont révélé l’accroissement des droits reconnus, les multiples progrès au regard des droits dédiés au handicap, même si ces derniers restent « vulnérables » (Revillard 2020). Autrement dit, cette dynamique inclusive vise l’amélioration de la qualité de vie, du vivre-ensemble et des apprentissages scolaires ou professionnels. Employée à foison, l’inclusion est au cœur d’enjeux sociétaux tout en étant drapée d’une approche humaniste pour asseoir sa légitimité. Effectivement, une société qui se veut inclusive affiche la volonté de n’exclure personne du jeu social, en l’acceptant dans sa différence (Ebersold 2009). Pourtant, une analyse plus en profondeur du mot et de ses répercussions dans la vie quotidienne et à l’école, révèle quelques freins et limites malgré des avancées certaines.

Ce présent chapitre est une forme d’essai autour de concepts liés aux problématiques du handicap. Il se situe au cœur d’une approche sémiotique, voire socio-sémantique (Bouquet 2015), mais aussi socio-historique et interactionniste, au sens de Becker (2002 : 180), au motif que « les concepts sont des généralisations empiriques qui doivent être mises à l’épreuve et raffinées sur la base des résultats de recherche empiriques ». Ainsi ce cadre d’analyse qui se veut systémique permettra-t-il de questionner les changements et tensions conceptuels jalonnant les pulsations socio-temporelles de l’histoire, affichant la volonté de ne pas exclure du jeu social les personnes en situation de handicap (PSH). À la suite de la définition et de l’analyse autour du mot « inclusion », la méthodologie, à l’instar de Becker, confrontera l’évolution socio-sémantique à l’épreuve des faits exposés par quelques chercheurs et experts de ces questions vives dans le champ des sciences humaines et sociales.

Ce cheminement socio-sémantique conduira à nous intéresser à la singularité d’un autre vocable, celui d’« inclusivité » (Dugas 2022) du fait que le langage et le vocabulaire évoluent, s’enrichissent et s’adaptent au rythme des avancées de tout ordre (scientifiques, sociales, etc.) et des questions vives qui en émergent. Nous chercherons à saisir ce qui le distingue de l’« inclusion », tout en tentant de saisir sa dynamique au-delà du mot et les retombées potentielles au cœur de l’action publique. Au final, nous essaierons de démontrer qu’à son tour il pourrait supplanter le concept d’inclusion et ouvrir une autre période, celle de l’inclusivité sociale et scolaire, marquant ainsi un processus en mouvement, en perpétuelle adaptabilité.

Du mot au concept ou le souci définitoire

La force des mots est de contribuer, de façon consciente ou inconsciente, au façonnage de la réalité, et un tant soit peu à la transformation des actes du quotidien. Certes « le seul changement de mot ne permettra pas [à lui seul] de changer les pratiques, mais il permettra de penser autrement » (Thomazet 2006 : 26), et d’agir potentiellement différemment en donnant un sens aux choses, pourrait-on ajouter. Toutefois avant d’aboutir à cette dynamique sémantique, cela requiert un long processus au cours duquel un mot se construit pour se définir au fil du temps. À un signifiant porteur de sens, se greffe un signifié, voire des signifiés, désignant la représentation mentale associée. Il devient un concept lorsque le mot désigne une idée générale et qu’il passe par le filtre de la pensée pour se façonner, se clarifier et s’insérer dans une théorie ainsi construite. Si l’abstraction permet la compréhension et si possible sa généralisation (Becker 2002), par le recouvrement de plusieurs éléments, le contexte impacte sur son statut et sa fonction. Dénué de l’éprouvé scientifique, du surplomb critique, il faut dès lors se méfier des prénotions, voire les écarter systématiquement selon Durkheim, car elles sont des « représentations schématiques et sommaires […] formées par la pratique et pour elle » (Durkheim 1901 : 40) et donc des concepts bâtis en dehors de la science. Au sens de Bachelard (1967), on dirait que ces notions ou concepts ainsi formés représentent plutôt une opinion. Or « quand il s’agit du monde social, les mots font les choses, parce qu’ils font le consensus sur l’existence et le sens des choses, le sens commun, la doxa acceptée par tous comme allant de soi » (Bourdieu 1993 : 33).

Si la dénotation d’un mot est liée au sens commun, avec toutes les précautions d’usage qui l’entourent, il est aussi polysémique, connoté, chargé émotionnellement et affectivement selon le contexte temporel, culturel et social de son emploi. Par exemple, il tombe sous le sens que le mot « collaborateur » n’a pas la même connotation, ni la même intensité émotionnelle s’il est utilisé dans le cadre de la seconde guerre mondiale ou dans le monde du travail. De ce fait, un mot ou un concept peut être fédérateur ou clivant, produire des joies, des peurs et des représentations associées, tels que pêle-mêle les vocables : famille, intégration, banlieue, foulard, inclusion, handicap, etc. Ainsi une fois les mots définis, leurs connotations et charges affectives associées évoluent – positivement ou négativement – au fil du temps, des contextes et des situations vécues et éprouvées.

Voilà ci-après et à titre d’illustration, quelques fluctuations représentationnelles autour de certains mots avant de s’atteler in fine à celui d’« inclusivité ».

Le poids des mots et les connotations associées à l’épreuve du temps

Les gages de l’impact des mots sur les pensées et les actions sont nombreux. À l’épreuve du temps, certains vocables passent d’une coloration positive à une coloration plus négative, et l’inverse est avéré. Par exemple, la construction du terme « handicap », provient d’une interaction positive. Effectivement, il a pour origine l’expression « hand in cap », qui signifie « main dans le chapeau » ; selon la littérature, il semble que c’était un jeu d’échange d’objets personnels pratiqué en Irlande au XVIe siècle : un arbitre, évaluant le prix des objets, était chargé de surveiller l’équivalence des lots afin d’assurer l’égalité des chances des joueurs. À cette époque, oserons-nous dire, le souhait était déjà d’établir l’égalité des chances et des droits. En d’autres termes, des compensations étaient, semble-t-il, mises en place si les valeurs estimées par l’arbitre étaient trop disparates. L’idée contemporaine s’illustre dans les courses hippiques où le cheval estimé plus performant est désavantagé au départ (plus de poids). À l’instar du sport, on recherche l’égalité de départ pour mieux accepter l’inégalité à l’arrivée… Vers une société de l’égalité des chances. Or, au fil du temps, le handicap a davantage été associé à un processus de cloisonnement, de stigmatisation ou de discrimination (Plaisance 2009 et 2015), malgré les politiques volontaristes et inclusives dédiées. Comme souligné par Irving Goffman (1975) dans la théorie du stigmate, le handicap est conçu comme un marquage du corps et/ou de l’esprit qui conduit à la ségrégation et à la différenciation.

Mais, inversement, des mots ont progressivement obtenu, selon le contexte, des valences plus positives. C’est le cas du vocable « Autre », évoquant une personne et ses interactions : au XIXe siècle, l’Autre représentait effectivement le « Mal » et le mépris. Par ailleurs, d’autres mots oscillent entre une représentation négative ou positive selon les temporalités et situations dans lesquelles ils sont exprimés. Les émotions par exemple étaient teintées péjorativement au XVIe siècle : le terme « esmouvoir » désignait « un mouvement de révolte, un désordre social ou un soulèvement populaire » (Petit 2021 : 19). Puis, avec Descartes, le dualisme bat son plein : la raison est sublimée au détriment du corps et de l’affectivité. Pourtant Damasio (1995) titre l’un de ses ouvrages « l’erreur de Descartes ». Selon lui, le postulat de Descartes1 « je pense donc je suis » peut être renversé, grâce aux avancées de la connaissance scientifique, de la façon suivante : « je suis donc je pense ». Un « je suis » qui n’existe qu’à travers le corps et l’affectivité (Dugas 2011).

Il est vrai que selon Emmanuel Petit, l’émotion est un mot encore décrié malgré une embellie dans les années 90 au travers notamment de l’intelligence émotionnelle dans le monde du travail ou de l’éducation (Goleman 1995). Si les émotions sont encore écornées en ces temps incertains (pandémie, guerre en Ukraine…) dès lors qu’une réalité nous touche au plus près, l’éducation aux émotions (Zanna 2019), les émotions positives ou encore les softs skills (tendant à supplanter les hards skills dans le monde du travail), sont autant d’atouts qui mettent en valeur le rôle des émotions dans la société. C’est ainsi qu’Emmanuel Petit, tente de montrer par l’écrit d’un essai sur la société des émotions que « l’émotion, souvent perçue comme éruptive, irrationnelle et inefficace, est en fait un outil de construction et de compréhension essentiel de la société » (Petit 2021 : 10).

Dans les pages suivantes, nous allons (re)découvrir que le terme « inclusion », lié aux altérités, s’est bonifié au cours du temps mais qu’à l’épreuve des faits, il révèle quelques limites qui permettront de mieux saisir pourquoi nous privilégions la mise au-devant de la scène du terme « inclusivité » dont il est dérivé.

De l’exclusion à l’inclusion sociale et scolaire

Concernant le contexte du handicap, des mots ont été choisis pour désigner différentes périodes de l’Antiquité à nos jours, dont certaines périodes (ségrégative, intégrative et inclusive) ont été illustrées dans le champ de l’éducation par Serge Thomazet (2008). La première exprime l’« exclusion », c’est-à-dire la mise à l’écart des personnes handicapées. Terme polysémique comme l’indiquait Denise Jodelet, associé au racisme, au chômage, aux conflits inter-ethniques, inter-groupes ou individus, ou encore à l’exclusion « que provoque un état de handicap physique ou mental » (Jodelet 1996 : 66). En somme, des altérités qui conduisent à l’exclusion de type social ou symbolique. Par exemple au Moyen-âge, la personne handicapée, selon les cultures, pouvait être rejetée, cachée, éliminée, affublée du « Mal » ; la personne était biologisée, essentialisée, stigmatisée pour, in fine, être exclue2. Le corps visible est la première cible de cette mise à l’écart.

Si l’approche « biologisante » de la personne handicapée (toutefois encore prégnante de nos jours) fut propice à l’exclusion, le temps des Lumières au XVIIIe siècle témoigna des prémices d’une prise de conscience envers les personnes handicapées et les plus fragiles. Les lois vont évoluer pour tendre vers plus de reconnaissance, ouvrant la voie à une seconde période fondée sur la réparation et l’assistance. Ce fut le cas, avec la loi du 2 août 1790, qui reconnut les militaires victimes d’infirmités durant les guerres avec, en appui, le principe du devoir d’assistance par la Nation. Ce renforcement s’accentue entre les deux guerres mondiales : « les blessures de guerre aident à modifier le regard d’un corps mutilé, d’une personne altérée qui s’est battue pour sa patrie : l’évolution législative permet au fil du temps de reconnaître, de doter de droits les personnes handicapées » (Dugas & Hébert 2020 : 222). Si la reconnaissance de l’infirmité (après-guerre) était surtout sous le sceau de l’indemnisation, ces droits octroyés aux personnes handicapées, préparaient le terrain de la reconnaissance de leur statut de citoyen. Mais avant cela, le chemin est encore semé d’embuches, les distinctions entre les personnes handicapées et celles dites ordinaires se traduisent dans les faits. C’est la période ségrégative (Thomazet 2006 : 21) ou celle de la séparation. Pour illustration, à l’école, les élèves handicapés ne participent pas aux formes ordinaires de l’enseignement du fait de leur déficience, de leur altérité. Autrement dit, l’élève « peut se trouver exclu des parcours ordinaires » (Thomazet 2008 : 124). Globalement, sur le plan sociétal, le milieu spécialisé, de par ses dispositifs spécifiques, sépare les personnes handicapées des autres.

L’évolution de la définition du handicap va participer à de nouvelles orientations. L’approche médicale et la conception individuelle du handicap font place à une approche sociale et systémique du processus de production du handicap (Fougeyrollas 2010) au sein duquel interagissent les facteurs individuels et environnementaux, qui sont autant d’éléments du système exposant les causes et conséquences de l’altérité. Ainsi, la personne handicapée3 est désormais irréductible à sa pathologie X ou Y, car l’individu est un tout. On évoquera plutôt la pathologie de X, celle de Xavier ou la pathologie de Y, celle de Yasmine en lien avec la situation dans laquelle il ou elle évolue ; la nuance est d’importance. Cette approche écosystémique participe à la diminution de l’expérience vécue des discriminations ou des stigmatisations subies (réelle encore de nos jours), par celles et ceux qui sont éloignés de la norme ou du normal. Sous l’impulsion de la loi du 4 mars 2002, les personnes malades et les PSH, deviennent des « sujets de droit » et non plus des « objets de soin ».

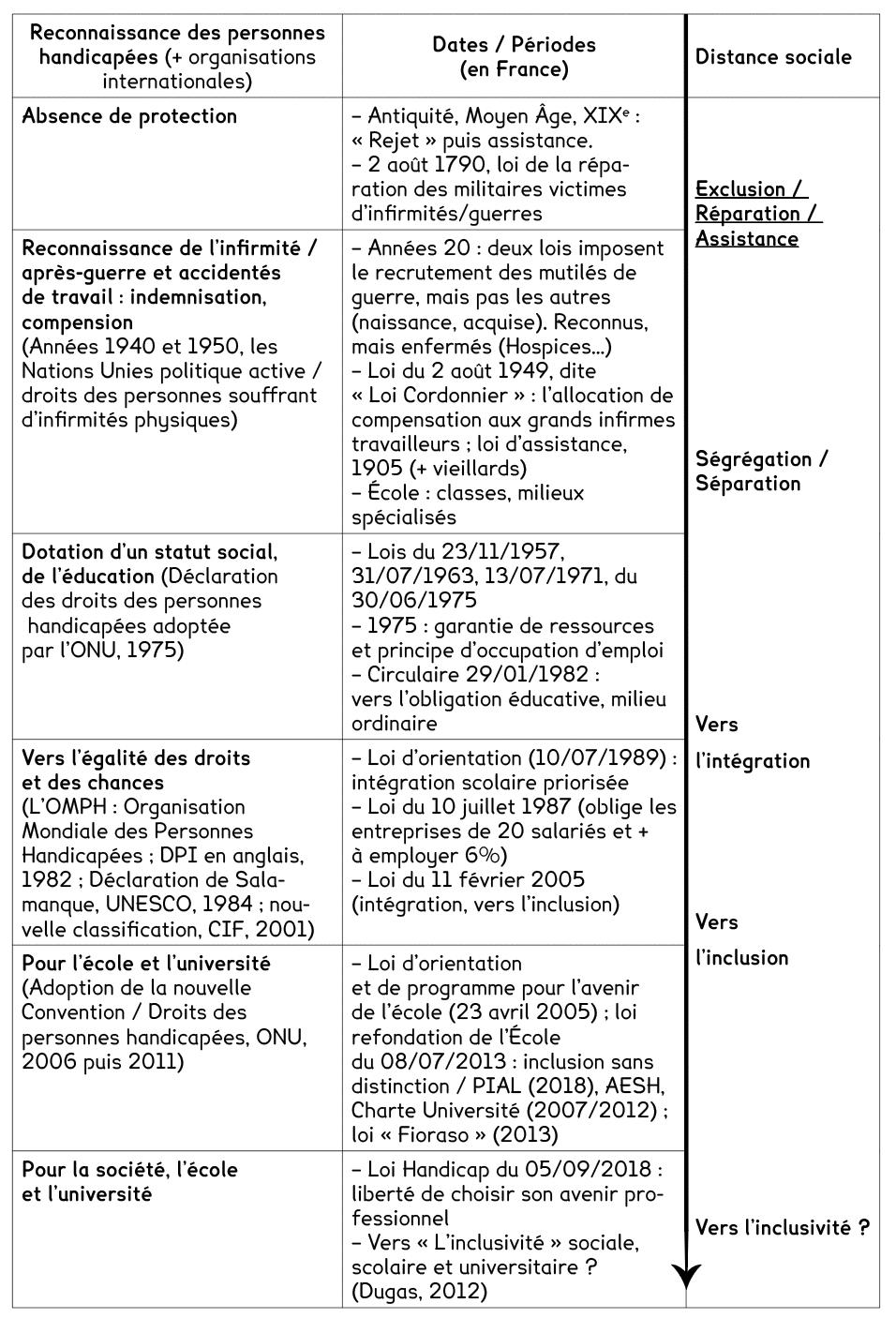

Précisons que l’évolution des représentations des PSH et de leurs droits est favorisée depuis plusieurs décennies par l’impulsion et la mobilisation d’organisations internationales (OCDE, OMPH, OMS, ONU, UNESCO…), comme illustré dans le tableau 1 ci-dessous. Par exemple, l’éducation et de la scolarité des jeunes handicapés font partie prenante des objectifs promus par plusieurs textes internationaux majeurs, notamment au siècle dernier par ceux de la déclaration de Salamanque4 (1994) ou de la charte du Luxembourg (1996).

La dotation progressive d’un statut social et du droit à l’éducation des personnes handicapées conduisent progressivement, au cours de la seconde partie du XXe siècle, vers deux nouvelles périodes qui vont se succéder : celles de l’intégration et de l’inclusion.

Rapidement, en s’appuyant sur le contexte de l’école, le mot « intégration » est majoritairement associé à l’effort d’adaptation portant davantage sur l’élève qui doit s’adapter et se plier à la majorité (Zaffran 2007) ; alors que « l’inclusion »5 suggère fortement que c’est davantage aux instances politiques d’intervenir et aux instances scolaires de s’ajuster. En éducation, deux lois françaises, parmi d’autres, marquent le fondement juridique de ces deux périodes : celles de 1975 (Loi d’orientation du 30 juin 1975), au prisme de la solidarité, qui garantit la prise en charge sociale des personnes handicapées, d’améliorer l’organisation du secteur médico-éducatif et l’obligation éducative en milieu ordinaire (intégration) ; et celle du 11 février 2005 – pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées – qui facilite au cours de la même année, l’emprunt du mot « inclusion » dans la Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005.

De façon pratique, Sivilotti (2021) illustre de façon originale la distinction entre ces deux mots ou périodes dans une société donnée. En référence aux films d’animation « En Avant » (Pixar) et « Zootopie » (Disney), l’auteur dépeint les distinctions : l’intégration se révèle dans le premier nommé car aucun aménagement ne permet « une adaptation à la taille des différents citoyens [qui apparaissent] à l’écran. Les voitures et les deux-roues ne sont adaptés ni aux gros gabarits […] ni aux individus de petite taille » car « la totalité des habitations, commerces et transports ont été construits pour une taille standard d’elfes » ; ce qui fait dire à Sivilotti que si « le modèle intégratif repose sur l’acceptation de la présence de tout individu […], il se heurte à la singularité de chacun ». Alors que dans Zootopie, les aménagements sont adaptés à tout un chacun : « Par exemple, les transports en commun possèdent des portes miniatures pour les bêtes de petite taille [et des ouvertures de porte plus grandes pour des animaux de moyenne et grande tailles] et les commerces proposent plusieurs formats de plats adaptés à l’appétit de chacun ».

Cette approche socio-historique et sémantique est marquée par différentes périodes qui peuvent être résumées dans le tableau suivant :

En résumé, la pleine citoyenneté tant scandée aujourd’hui est précédée de compensations financières, d’assistanat, d’employabilité, d’accessibilités (bâti, éducation, etc.) renforçant, chemin faisant, les droits sociaux ainsi que les droits antidiscriminatoires. D’ailleurs, lorsque les incitations ne suffisent pas, il est impératif de les coupler à des obligations. Pour autant la désaffiliation sociale (Castel 1991), marquée par un chômage plus important et/ou par une forme d’isolement social fragilisent d’autant les PSH. De nos jours, plus que l’exclusion, on peut évoquer la disqualification sociale emprunté à Serge Paugam (1991) eu égard cette catégorie de citoyens. La stigmatisation, la relation de dépendance, le sentiment d’être assisté, dévalorisé ou encore les freins persistants encore actuels à certaines accessibilités font que les PSH oscillent entre résignation, invisibilisation ou résistance, résilience et revendication face à l’épreuve de la situation de handicap en société.

Dans le cadre d’une analyse socio-historique, nous venons de mettre au jour différentes périodes et mots associés en passant par la « réparation/l’assistance », la « ségrégation/séparation », puis l’« intégration » et désormais l’« inclusion ». Derrière ces mots, des discours ont émergé avec un certain consensus, participant ainsi à conditionner les manières d’être et les actes qui en découlent. Observons maintenant si la proclamation d’une société « inclusive » est suivie des faits au travers d’une analyse sémantique puis de recherches de terrain.

Une société voulue désormais inclusive

Si une société dite « inclusive » tente d’impulser la dynamique d’accepter chacun dans sa différence (Ebersold 2009), elle repose sur le principe d’une société appartenant à tout le monde, sans distinction (Gardou 2018 [2012]). Mais derrière les mots, des concrétisations qui peinent à être respectées. Comme souligné fort justement par Le Capitaine (20226) :

On a ainsi obtenu des « objets » inclusifs, des dispositifs inclusifs de logement, de scolarisation, de tourisme, de transport, de soins ou de vie citoyenne, qui se voient qualifiés d’inclusifs pour décrire des fonctionnements qui, au moins au départ, ressemblent furieusement aux fonctionnements qui les précédaient, alors qualifiés d’intégratifs ou de spécialisés. L’étiquette ne modifiait pas toujours les pratiques. La société restait non inclusive, mais sous l’appellation inclusive !

Quel est donc le bon mot, raisonnable, qui éviterait trop de bruit ou de tensions dans le message véhiculé de l’inclusion ? Pour illustration à l’école, l’intégration – dans les classes dites ordinaires – était surtout destinée aux élèves handicapés qui pouvaient s’adapter, les lieux spécialisés étant réservés aux autres. L’effort et la responsabilité des institutions à l’égard des jeunes handicapés n’étaient guère envisagés ou peu palpables et laissaient place à une situation de handicap. De ces freins constatés, l’évolution des mentalités et des actes a permis, comme décrit plus haut, le passage à la période inclusive : « C’est dans ce but que certains tentent de modifier l’école ordinaire pour la rendre inclusive » (Thomazet 2008 : 124). En France, l’objectif d’une école inclusive est « d’assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers » (La loi n° 2019-791). De façon caricaturale, l’effort change donc de camp et les mots choisis y contribuent : avec l’inclusion c’est désormais à la société, à l’école ordinaire de ne pas mettre en situation de handicap celles et ceux qui ont des besoins, elle doit donc se réformer et créer un périmètre plus englobant, plus élargi et plus compensant pour inclure tous les élèves. L’emploi du terme « inclusion » a donc tenté de le différencier de celui d’« intégration » (Plaisance et al. 2007 ; Ébersold 2009), voire du concept d’« insertion » pour le monde du travail (Paugam 2010).

Entre les termes d’intégration et d’inclusion, le balancier semble osciller de façon assez tranchée vers les extrêmes. Dans les deux cas de figure, il révèle une trop forte asymétrie entre les personnes et les institutions. Même si, pour les plus avertis, il est réitéré que l’ambition d’une société ou d’une école inclusive ne peut pas se réaliser sans la participation active des personnes concernées et leur entourage, les associations, les partenariats, etc. Mais in fine les décisions appartiennent à ceux qui ont le pouvoir de décider, pouvoir qui n’est pas encore assez mutualisé et partagé ; l’ancrage est tenace. Ainsi les conditions et moyens de l’émancipation sociale des PSH et de leur entourage sont encore balbutiants. Cette émancipation n’est pas un allant de soi comme en attestent les travaux suivants.

À l’épreuve des faits

La concertation collective au sein de dispositifs d’accompagnement est souvent un affichage de façade, de conscience institutionnelle. Cela est d’autant plus criant lorsque les politiques publiques (circulaire du 2 mai 2017) se sont orientées vers la progressive fermeture des établissements spécialisés pour enfants handicapés afin de les transférer d’une institution ségrégative à une institution plus inclusive, car ordinaire (Dupont 2021). Ce même auteur présenta une étude de cas, loin d’être isolée dans ce type de situations (Dupont 2020). Il s’agissait d’un dispositif d’orientation permanent (DOP) à l’endroit d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap. Particulièrement, il s’intéresse à l’accompagnement, par ce dispositif, de jeunes dont la proposition d’orientation par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées) n’a pas pu se concrétiser. Il évoque le cas d’un jeune élève qui, chemin faisant, reçoit une notification pour intégrer un institut médico-éducatif (IME). Faute de place et sans solution, il sera intégré dans une Unité localisée d’Inclusion scolaire (ULIS) en école élémentaire. Évincé et déscolarisé plusieurs mois durant, la situation reflète une inclusion freinée, partielle et partiale qui est confrontée à la réalité. Cela est dû en partie à l’absence d’« inclusivité », accentuée par un contexte peu favorable : manque de moyens, de temps et d’effectivité des droits (Revillard 2020). Cette inclusion toute relative faisant montre de droits vulnérables (Ibid.) renforce ce sentiment d’un perpétuel entre-deux social d’une PSH.

Dans cette étude, l’accompagnement inclusif propose deux temps d’une dynamique qui ne suit pas la co-construction ambitionnée : le premier temps des décisions prises par les professionnels se réalise sans le jeune et sans sa famille, ce qui est aussi lié au fait de l’urgence liée aux nombreux cas à traiter ; le DOP ne tient pas compte de la demande. Le second temps se déroule en concertation avec la famille qui, faute de mieux, accepte la proposition dans le contexte d’une interaction unilatérale persuasive : un véritable jeu de l’ultimatum (Dugas et al. 2020) qui pousse à accepter le peu plutôt que de rien avoir. Malgré l’écoute des doléances de la famille, le « travail de conviction » (Dupont 2020 : 179) est présent. À qui la faute au sein de ce système vertical et descendant ?

Cette enquête de terrain est un exemple parmi tant d’autres. À ce propos, Serge Ebersold (2017), à l’appui de travaux internationaux et de résultats d’une recherche centrée sur la transition juvénile, dévoile que l’accès grandissant des élèves handicapés à l’école ordinaire « ne masque pas les difficultés du système scolaire à prémunir les jeunes adultes dans ce cas des inégalités inhérentes à la dynamique d’enveloppement accompagnant le passage à l’âge adulte » (2017 : 117), du fait d’une conception techniciste de l’accessibilité qui « perpétue une vision essentialiste des composantes du handicap » (ibid.). Les recherches d’Anne Revillard (2020) soulignent d’ailleurs que dans le monde du travail les dispositifs d’actions illustrent « les limites de leur portée face à des inégalités structurelles » (p. 109). Et la débrouille et le bricolage font toujours partie du parcours d’une PSH.

Une dernière recherche7 sur le parcours de vie, scolaire et universitaire d’adolescents et de jeunes adultes porteurs de maladies graves, chroniques ou invalidantes, confirme les difficultés rencontrées pour cette public : les « résultats estudiantins révèlent [notamment] que 65 % de ceux présentant un problème de santé (et 73,6 % de ceux atteints d’une pathologie rare) estiment que la difficulté à gérer le temps consacré à leurs études a été amplifiée du fait de leurs soucis de santé » (Dugas et al. 2022 : 44). De surcroit, l’aspiration de bénéficier d’un relais expert pour expliquer leurs besoins apparait crucial dans ce parcours chaotique. Quant aux professionnels du supérieur interrogés, les principales difficultés rencontrées proviendraient d’un manque de coopération entre professionnels et d’une méconnaissance du handicap requérant une formation spécifique (Sivilotti 2020). Les recherches associées de Zoé Rollin (2021) renforcent le besoin exprimé par les lycéens atteints de cancer de leur faciliter la continuité scolaire bousculée et celui de créer des dispositifs concrets en faveur de l’inclusion. Enfin, outre les manques variés de moyens et de solides formations, s’ajoutent les tensions autour de l’« injonction » à l’inclusion en classe ordinaire pour des enseignants non spécialisés souvent soumis, démunis, contraints et guère consultés et reconnus. Le bricolage a de fait des effets délétères sur l’ensemble des usagers de l’école.

En résumé, on observe que la volonté affichée d’inclusion n’est pas concrétisée comme souhaitée, ce qui renforce la désillusion vécue ou l’expérience de la désillusion : quand les mots ne font pas les choses, le sentiment d’injustice, celui de n’être pas compris ou entendu creusent les différences, les inégalités et la désaffiliation sociale perçues ou effectives.

Dans l’intérêt des plus vulnérables, des décisions sont prises, mais leur place dans ce processus décisionnel est bien fragile. Le « parcours du combattant » existe encore et n’est pas un vain mot. Or, la responsabilité doit être commune, exercée dans un lien de réciprocité, avec des décisions plus concertées, moins verticales. L’inclusivité, que nous allons présenter dans les lignes suivantes, fait ici défaut alors que l’inclusion est détournée, faute notamment de moyens (humain, matériel, numérique…). Qui plus est, le temps des décisions, des concrétisations est rarement compatible avec celui de celles et ceux ayant des besoins particuliers.

Dès lors, la mise en tension sémantique du terme « inclusion » qui va suivre questionne la potentielle ouverture d‘une autre période, d’une autre impulsion, celle de l’inclusivité sociale et scolaire, surtout si les mots participent à modifier des habitudes bien ancrées, actuellement difficiles à transformer.

De l’inclusion à l’inclusivité ?

Le terme « inclusion » a une origine latine (inclusio) traduisant l’emprisonnement. « Après une longue absence d’usage, il est repris au XIXe siècle au sens d’insérer, c’est-à-dire de “faire entrer un élément dans un ensemble” » (Bouquet 2015 : 16). Il s’est imposé au cours du temps comme rapidement décrit plus haut et s’est associé, comme tout concept, à d’autres mots tels que l’inclusion sociale, politique, scolaire, culturelle, professionnelle. Pourtant, un détour vers son origine dévoile qu’il est emprunté à la langue anglaise et transposé dans notre société dans le cadre des actions publiques en faveur des personnes handicapées sans que cela ne soit fondé. De nombreux auteurs, tels que Charles Gardou (2012), témoignent de ce constat et relèvent que son utilisation plurielle n’est pourtant guère appropriée.

Effectivement, étymologiquement, un regard sur les sites du Littré et du CNRTL indique, selon les domaines d’utilisation, que c’est un « état d’une chose incluse », « naturellement ou accidentellement dans une autre » ou la « présence d’un corps étranger dans un ensemble homogène auquel il n’appartient pas », voire encore un « élément étranger appartenant à un métal ». En tératologie, on invoque même la « monstruosité par inclusion, celle dans laquelle un ou plusieurs organes d’un fœtus sont enfermés dans le corps d’un autre individu ». Alors qu’en minéralogie, c’est un « corps solide, liquide ou gazeux d’une nature différente de l’ensemble dans lequel il se trouve renfermé ». À l’instar de Gardou (2012), l’inclusion évoque l’idée de clôture, d’occlusion voire de réclusion. Il lui préfère dès lors le qualificatif « inclusif » car il permet de mieux le saisir au regard de son opposition : le qualificatif « exclusif ». Souvent un mot peut être mieux compris par son contraire ; comme Jacques Henriot (1989) qui, sur la définition du verbe jouer, énonçait « ce qui frappe, quand on essaie de donner une définition [..], c’est qu’il est plus facile de dire ce qu’il n’est pas que d’exprimer ce qu’il est ». L’inclusion peut donc être appréhendée dans un premier temps par son contraire, c’est-à-dire ce qu’il n’est pas : « l’exclusion » (Ravaud et Stiker 2000). Au final, le terme « inclusion » reste encore largement synonyme d’intégration (Thomazet 2006) encore de nos jours.

Mais revenons à Charles Gardou (2012), qui privilégie « inclusif » (par exemple société inclusive plutôt que l’inclusion sociale). Selon l’auteur, l’emploi de l’adjectif « inclusif » permettrait le double refus d’une société pour quelques-uns et d’une mise à l’écart des gênants. Si bien qu’une société ou une école inclusive, serait « une société sans privilèges, exclusivités et exclusions », « un chez soi pour tous » (Gardou 2018 : 37 [2012]) et ce, quels que soient les besoins particuliers, sans se focaliser sur les seules personnes handicapées. Ce point de vue est partagé par Tremblay (2022). Mais il pense, notamment sur le plan scolaire, que l’école française est encore dans sa phase intégrative et que pour avoir une école inclusive, « il faut minimalement que tout élève qui entre à l’école ordinaire ne puisse jamais la quitter ». Or, ce n’est pas le cas actuellement. Il pense aussi que le fait de maintenir des institutions spécialisées et se dire inclusif est paradoxal, car elles sont remplies ipso facto d’anciens élèves !

Si nous partageons sans réserve l’analyse de Charles Gardou, pour autant, quand on évoque une société ou une école inclusive, l’ordre des mots renforce l’asymétrie contée plus haut, celle d’une société, et des politiques du handicap associées, qui fait l’effort d’inclure, mais le plus souvent et concrètement, de manière verticalement (trop) descendante. D’ailleurs, à un autre niveau, Gardou pose aussi le problème de l’expression « société inclusive » qui est, selon lui – et partagé pour notre part –, un pléonasme, un renforçateur. Effectivement, la société signifie déjà : « communauté, alliance, union ». Dans la même veine, Axel Kahn, à propos de l’expression « situation de handicap », évoque que cette situation « est au moins en partie créée par la société. Toutefois, ce terme implique que si la société était totalement inclusive, alors, ces personnes ne seraient plus handicapées comme elles le sont aujourd’hui ». (2019, p. 16). Il propose même d’abandonner cette expression qu’il considère comme étant un contresens.

Et en référence aux travaux de Dupont, d’Ebersold et des nôtres cités plus haut, l’inclusion – au travers de ses dispositifs –, pourrait créer un usage abusif, dans le sens où il n’est pas abouti, partiel ou encore en cours de réalisation. C’est en ce sens que certains évoquent la transition inclusive comme « une description raisonnable et un outil opérationnel de changement » (Le Capitaine 2022). Mais si la transition invite à une dynamique, autant rechercher un concept qui exprime ce processus, en jouant sur la flexibilité conceptuelle et leur évolution. Expliquons-nous : aux prises avec le concept d’inclusivité, tout mot associé n’accepte qu’une seule ordination : l’inclusivité sociale ou scolaire et non plus la société ou l’école inclusive. Dans cette expression, le processus d’inclusivité est ainsi nommé en premier, et non plus la société. Si dire c’est faire,

« On en arriverait presque au fait que l’ordre des mots révèle toujours un ordre des choses ou, pour le formuler autrement, que dire c’est toujours consacrer un certain état des choses donc en sanctionner ou en écarter d’autres. Encore faudrait-il avoir connaissance des enjeux liés aux actes de parole et prendre la mesure de ce que parler veut dire (Bourdieu 1982) » (Sol 2021 : 16).

Avec le terme d’inclusivité, l’action, la dynamique d’inclure devient première, renforcée par le suffixe « -ité » qui sert à former un nom indiquant une caractéristique – à partir d’un adjectif (ici, inclusif) – ainsi qu’à exprimer une propriété, une fonction ou une qualité. L’action conjuguée des structures et des citoyens résonnent dans une dynamique commune ; d’ailleurs même la sonorité du mot – par le monème « Vi(e) » – invite à la volonté d’une action commune.

Enfin, par analogie, le passage de l’inclusion à l’inclusivité peut prendre un cheminement similaire que celui emprunté par Edgar Morin (1980) à propos d’« adaptation » et d’« adaptativité » : « La notion riche d’adaptation signifie adaptativité, c’est-à-dire aptitude à s’adapter et à se réadapter diversement ». Selon nous, par analogie, la notion riche d’inclusion pourrait signifier « inclusivité », c’est-à-dire, l’aptitude à s’intégrer et à être inclus dans un effort partagé et accepté. Si bien que le mouvement du balancier se réaliserait avec un va-et-vient plus étroit entre intégration et inclusion ; soit avec des allers-retours plus collaboratif entre l’institution accueillante et la personne.

Outre les points de vue de Gardou et de Le Capitaine déjà cités, d’autres auteurs (Hachez et al. 2020) explorent aussi de nouvelles pistes menant à une expression ou un concept qui ambitionnerait le remplacement du concept d’inclusion trop souvent perçu comme un impératif inopérant, si j’ose dire, ou comme une inclusion trop radicale. Ils proposent une expression médiane liée au handicap : l’intégration inclusive. Cette expression pondère l’inclusion fondée d’un côté sur le modèle social du handicap et de l’autre l’« intégration assimilative » fondée davantage sur le modèle médical, où la personne handicapée est réparée ou rééduquée et, selon nous, réduite à son corps, au dualisme d’un autre temps. Le point de vue médiant est fondé ici sur un « aménagement raisonnable de la norme » (Hachez et al. 2020 : 809). On se rapproche donc d’un mot (ou expression) raisonnable, d’un processus qui par définition se veut participatif dont l’issue est un co-construit, porteur de sens pour tous. Dit autrement, il est recherché un entre-deux sémantique qui refuse les contrastes trop accentués tels que l’intégration et l’inclusion. Ce qui, selon moi, affermit le mot/processus raisonnable « d’inclusivité » que je propose.

Le temps de l’inclusivité est-il (bien)venu ?

Le concept d’inclusivité n’est pas encore fortement généralisé, pas encore fortement utilisé dans le langage courant ; on note aussi que peu de dictionnaires le définissent. Il est plutôt perçu comme une extension ou confondu avec le terme « inclusion ». La fragilité conceptuelle et le halot définitoire sont certes palpables, mais prometteurs pour déclencher une autre manière de penser et donc d’agir en conséquence. Globalement, c’est une disposition à l’inclusion sociale, avec pour illustration, l’extrait suivant : « Cela implique de garantir l’inclusivité et l’égalité dans la participation démocratique, ainsi que l’équilibre hommes-femmes dans la vie politique et la prise de décisions, et de prendre des mesures proactives pour lutter contre les attaques antidémocratiques et les discours de haine visant à dissuader les femmes … » (Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative au plan d’action pour la démocratie européenne, 3 décembre 2020 : 13). Alors qu’au sens commun du dictionnaire Petit robert, l’inclusivité se définit brièvement par le « caractère inclusif (d’un système, d’une communauté) ».

Les mots faisant les choses, s’ils pénètrent le langage courant et celui des politiques publiques, on observe que le vocable « inclusion » supplante aisément celui d’« inclusivité » dans les textes :

De façon plus élargie, la fréquence d’usage de chacun de ces deux vocables recensés sur Internet en janvier 2023 – à l’aide cette fois de « Google Suggest » (sous sa forme basique) –, montre d’emblée que la recherche du mot « inclusion » peut atteindre environ 1 610 000 000 résultats en 0,56 secondes, « inclusif » : environ 8 270 000 résultats en 0,41 secondes et « inclusivité » : environ 1 600 000 résultats en 0,47 secondes. Enfin, sur un plan plus scientifique, le moteur de recherche Google Scholar, permettant la recherche d’articles et de publications scientifiques, indique environ 5 600 000 résultats (0,09 s) pour le mot inclusion et seulement 3 690 résultats (0,06 s) pour celui d’inclusivité.

En étayant les déclinaisons sémantiques associées, la recherche du mot inclusion est plus souvent associée aux personnes en situation de handicap, et particulièrement sur le plan scolaire. Quant à l’inclusivité, ce terme s’adosse plutôt aux minorités de toute sorte (linguistiques, culturelles, ethniques…), aux discriminations dans le monde du travail (parité homme/femme, racisme, âgisme, etc.) ainsi qu’aux codes de la mode, de la communication, à l’environnement physique, technique et au développement durable, etc.

Le vocable inclusivité, s’il est circonscrit et fortement mobilisé, servirait de tremplin à la dynamique participative des citoyens dans une liberté de choix et de décisions, sans être réduit à un simple habillage ou maquillage verbal. La transition inclusive invoquerait le passage de la période inclusive à celle de l’inclusivité.

Ouvrons une parenthèse : au-delà de mes recherches liées aux altérités (Dugas et al., 2022) exposées succinctement plus haut, j’assure, depuis plus de quinze ans, la fonction de chargé de mission handicap au sein d’établissements du supérieur (d’abord à l’université Paris Descartes et à l’université de Bordeaux actuellement). Cette expérience professionnelle fait écho, entre autres, aux entretiens issus des recherches données à lire dans ce chapitre, dans le sens où de nombreuses personnes en situation de handicap (étudiants ou personnels), avec qui j’ai échangé et que j’ai parfois accompagnées, sont désireuses de co-construire un projet sociétal véritablement pris en compte par l’institution car il serait réalisé avec une participation effective et partagée sans ambiguïté. Bon nombre d’entre elles refusent d’être passives, d’être dominées ou assistées par une démarche descendante, même bienveillante.

Au vu des arguments développés ci-avant, la période de l’inclusivité pourrait se résumer à la formulation citoyenne du slogan suivant : « faire pour moi mais pas sans moi ». Car les PSH veulent être reconnues comme pleinement citoyennes, actives et sans vivre dans l’illusion de ce qui est dit, prescrit et non suivi des faits. Résumant la pensée de Pierre Bourdieu, « les mots fabriquent les versions canoniques de la réalité et permettent leur circulation » (Caron et Caronia 2005 : 64). De fait, le souci définitoire du concept devient crucial. Esquissé supra, en maillant de façon circulaire intégration et inclusion, nous pourrions le définir en nous inspirant du principe de solidarité dans lequel s’est fondée la sécurité sociale après la seconde guerre mondiale : je cotise en fonction de mes moyens, je reçois en fonction de mes besoins. Ce principe a été mis en œuvre par le ministre Ambroise Croizat d’une part et a été rédigé au plan juridique par Pierre Laroque d’autre part (« chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins »).

Ainsi, pour ma part, la définition de l’inclusivité serait la suivante : « chacun(e) s’intègre selon ses moyens et est inclus(e) selon ses besoins ». Dit autrement, la dynamique réciproque, solidaire et équitable impulsée conduirait chaque personne, selon son libre arbitre à pouvoir dire : » Je m’intègre selon mes moyens, je suis inclus selon mes besoins ». Les mots contribuant à faire les choses, ils interpellent profondément la participation pleine et entière à la vie sociale des citoyens et plus particulièrement à leur participation active et effective aux dispositifs qui leur sont alloués.

En guise de conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons révélé que le concept d’inclusion était protéiforme et nous avons esquissé qu’il se déclinait dans différentes sphères des politiques publiques. Ainsi ce terme est-il un mot aux significations plurielles, figure de proue de nombreuses préconisations, injonctions sociales et d’enjeux individuels, professionnels ou institutionnels. Cependant, confronté à la pratique, l’inclusion est souvent partielle, inachevée et inaboutie, base de tensions et de déceptions dès lors que les moyens ne sont pas au niveau des ambitions affichées. Nous proposons et jetons ainsi les prémices d’une nouvelle période, celle de l’« inclusivité » sociale et scolaire, caractérisant une véritable dynamique et participation réciproques. Dit autrement, les relations entre les décideurs et les citoyens demandent une « verticalité » plus adoucie avec une écoute avérée et prise en compte. La transformation en profondeur exige un nouvel élan, de concert avec un soutien sociétal dans la perspective d’un véritable « faire ensemble » pour contribuer à l’accessibilité universelle. Si une personne handicapée reste en « situation de handicap » (environnement inaccessible et/ou regard stigmatisant), la situation ne peut que refléter l’échec de la société qui se dit inclusive. Après avoir eu le souci de définir ce concept dans un cadre d’analyse sémiotique et interactionniste, nous pensons que si les mots font les choses, alors bien choisis et définis, soumis à l’épreuve des faits, ils favoriseront la concrétisation des droits, des nouvelles façons de penser et d’agir ensemble, sans distinction et ce, en faveur d’une inclusivité sociale pleine et entière. Pour autant, l’inclusivité sociale et scolaire ne pourra pas se réaliser sans une empathie collective (Dugas, 2020) et une intelligence émotionnelle partagée. Le chemin sera long car il sera lié aux changements des représentations, des mentalités et des conduites humaines au cœur de l’action publique. « C’est donc l’homme lui-même qui doit porter la responsabilité première du changement » (Crozier et Friedberg 1997 [1977] : 448) et faire naitre ou plutôt s’affirmer la période de l’inclusivité sociale et scolaire. L’accessibilité à tout pour tous est semée d’embûches, mais le rêve n’est pas qu’illusion.

La désinstitutionalisation, le contrôle de sa vie et de ses décisions, l’émancipation citoyenne et une verticalité décisionnelle moins abrupte sont autant d’ingrédients du processus d’inclusivité. Il nous reste dès lors à éprouver ce concept émergent pour vérifier son bien-fondé dans la pratique.

Bibliographie

- Bachelard, Gaston. 1967 [1934]. La formation de l’esprit scientifique, Paris : Vrin.

- Becker, Howard. 2002. Les Ficelles du métier, Paris : La Découverte, 360 p.

- Bouquet, Brigitte. 2015. « L’inclusion : approche socio-sémantique », Vie sociale, 11 : 3, 15-25.

- Caron, André H. et Caronia Letizia. 2005. Culture mobile : les nouvelles pratiques de communication, Montréal : les Presses de l’université de Montréal, 311 p.

- Castel, Robert. 1991. « De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation » dans Jacques Donzelot (Dir.), Face à l’exclusion, le modèle français, Paris : Éditions Esprit, 137-168.

- Crozier, Michel et Friedberg Erhard. 1977. L’acteur et le système, dans Points Essais. 1997. Paris : Seuil, 504 p.

- Damasio, Antonio. 1995. L’erreur de Descartes : la raison des émotions, Paris : Odile Jacob, 368 p.

- Dugas, Éric, 2022. « Débat : Pourquoi passer de l’inclusion à l’inclusivité ». The Conversation, [en ligne] https://theconversation.com/debat-pourquoi-passer-de-linclusion-a-linclusivite-175373 [consulté le 12/05/2022].

- Dugas, Éric, Rollin, Zoé, Sivilotti, Lucas, Karyn Dugas. 2022. «Action research with people being treated for cancer or a rare disease. Health mediation central to their experiences and their inclusion», dans Jourdan, D. et L. Potvin, Global Handbook of Health Promotion research, Switzerland, Springer Nature, 35-48.

- Dugas, Éric. 2020. « Former les enseignants à l’empathie pour favoriser l’inclusion des élèves en situation de handicap ? », Éducation permanente, 224, 131-138.

- Dugas, Éric, et Thibaut Hébert. 2020. « Corps et Bonheur », dans Durpaire, F., L’histoire mondiale du bonheur, Paris : Cherche-midi, 219-223.

- Dugas, Éric. 2011. L’Homme systémique, Nancy : PUN, 297 p.

- Dupont, Hugo. 2021. Déségrégation et accompagnement total, Grenoble : PUG, 216 p.

- Dupont, Hugo. 2020. « Le dispositif d’orientation permanent ou l’accompagnement quel qu’il soit », dans Dugas, Éric et L. Sivilotti, Inclure dans et hors l’école ? Accessibilité, accompagnement et altérités, Bruxelles : Proximités Sociologie, EME éditions, 9-17.

- Durkheim, Émile. 1901 [1894]. Les Règles de la méthode sociologique, Paris : Alcan, 142 p.

- Ebersold, S. 2009. Autour du mot inclusion. Recherche et Formation, 61, 71-83.

- Fougeyrollas, Patrick. 2010. La funambule, le fil et la toile. Transformations réciproques du sens du handicap, Québec : Presses universitaires de Laval, 338 p.

- Gardou, Charles. 2018 [2012]. La société inclusive, parlons-en !, Paris, Éditions Éres, 170 p.

- Goffman, Erwin. 1975. Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, Éditions de Minuit, 176 p.

- Goleman, Daniel. 1995. Emotional intelligence, New York : Bantam Books, 386 p.

- Hachez, Isabelle, Triaille, Louis et Jogchum Vrielink. 2020. « Conclusions. Dessine-moi des handicaps », dans Hachez, I. et J. Vrielink, Les grands arrêts en matière de handicap, Louvain-La-Neuve : Larcier, 783-812.

- Henriot, Jacques. 1989. Sous couleur de jouer : la métaphore ludique, Paris : José Corti, 191 p.

- Hurbon, Laënnec. 1993. Les mystères du vaudou, Paris : Gallimard, 176 p.

- Jodelet, Denise. 1996. « Les processus psycho-sociaux de l’exclusion », dans Serge Paugam, L’exclusion : l’état des savoirs, Paris : La Découverte, 66-77.

- Kahn Axel, 2019. « Handicap, citoyenneté et inclusion », dans É. Dugas, Handicap et recherches. Regards pluridisciplinaires, Paris, CNRS Éditions, 15-26.

- Morin, Edgar. 2013 [1980]. La Méthode 2. La Vie de la vie, Paris : Seuil, 480 p.

- Plaisance, Éric. 1999. « L’éducation spéciale… Ou comment les mots font les choses », Éducations, 17, 49-61.

- Plaisance, Éric. 2009. Autrement capables. École, emploi, société : pour l’inclusion des personnes handicapées, Paris : Autrement, 204 p.

- Plaisance, Éric. 2015. « stigmatisation, discrimination ou reconnaissance. À propos de la scolarisation des enfants en situation de handicap », dans Dugas, É. et G. Ferréol, Oser l’autre. Altérités et éducabilité dans la France contemporaine, Bruxelles : Éditions EME-InterCommunication, 45-63.

- Plaisance, Éric, Belmont, Brigitte, Vérillon, Aliette et Cornelia Schneider. 2007. « Intégration ou inclusion ? Éléments pour contribuer au débat », La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 37, 159-164.

- Paugam, Serge. 2010. Les 100 mots de la sociologie, Paris : Presses universitaires de France, 128 p.

- Paugam, Serge. 1991. La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris : PUF, 254 p. `

- Petit, Emmanuel. 2021. L’émotion est ce qui nous relie. Essai sur la société des émotions, Paris : L’Harmattan, 170 p.

- Ravaud, Jean.-François et Henri-Jacques Stiker. 2000. « Les modèles de l’inclusion et de l’exclusion à l’épreuve du handicap. 1ère partie : les processus sociaux fondamentaux d’exclusion et d’inclusion », Handicap : Revue de sciences humaines et sociales, 86, 1-18.

- Revillard, Anne. 2020. Des droits vulnérables. Handicap, action publique et changement social, Paris : SciencesPo Les presses, 233 p.

- Rollin, Zoé. 2021. Le lycée à l’épreuve du cancer, Paris, INSHEA, 362 p.

- Sivilotti Lucas, 2020. « L’accompagnement des étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur. Une recherche exploratoire auprès des professionnels de l’enseignement supérieur ». Revue Éducation, Santé, Société, 6 : 1, 103-116.

- Sivilotti, Lucas. 2021. « Comprendre les enjeux de l’école inclusive avec Disney et Pixar », The Conversation, [en ligne] https://theconversation.com/comprendre-les-enjeux-de-lecole-inclusive-avec-disney-et-pixar-151125 [consulté le 05/05/2022].

- Sivilotti, Lucas. 2022. Accompagner les étudiants malades à l’université. Une médiation au cœur de l’inclusion des étudiants porteurs d’un cancer ou d’une maladie rare, Pessac : PUB, S@nté en contextes 2, 176 p., [en ligne] https://una-editions.fr/accompagner-les-etudiants-malades-a-luniversite [consulté le 09/06/2023].

- Sol, Vincent. 2021. « Façons de parler, matière à dire. Pour une approche linguistique en formation », Le Sociographe, 74 : 2, 13-21.

- Stiker, Henri-Jacques. 2007. « Pour une nouvelle théorie du handicap. La liminalité comme double », Champ Psychosomatique, 45, 7-23.

- Stiker, Henri-Jacques. 1982. Corps infirmes et sociétés, Essai d’anthropologie historique, Paris : Aubier.

- Thomazet, Serge. 2006. « De l’intégration à l’inclusion. Une nouvelle étape dans l’ouverture de l’école aux différences », Le français aujourd’hui, 152 : 1, 19-27.

- Thomazet, Serge. 2008. « L’intégration a des limites, pas l’école inclusive ! », Revue des sciences de l’éducation, 34 : 1, 123-139.

- Zaffran, Joël. 2007. Quelle école pour les élèves handicapés ?, Paris : La Découverte, 181 p.

- Zanna, Omar. 2019. L’éducation émotionnelle. Pour prévenir la violence, Paris : Dunod, 169 p.

Notes

- Précisons, pour éviter toute affirmation hâtive eu égard au titre du livre de Damasio, que Descartes s’est aussi intéressé aux émotions dans le traité sur « les passions de l’âme » (1649) ; et il n’excluait nullement la relation entre la « rationalité » et l’« affectivité » (Dugas 2011).

- Dans l’antiquité gréco-romaine, on réservait un sort cruel aux enfants porteurs de difformités (Stiker 1982). Cependant selon les cultures, les croyances et les époques, l’exclusion n’était pas aussi marquée, voire plus subtilement masquée. Par exemple, certains enfants handicapés de rois nés avec malformations (Hurbon 1993) furent « sacralisés ».

- Selon la loi du 11 février 2005, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

- « […] promouvoir l’approche intégratrice de l’éducation, c’est-à-dire pour permettre aux écoles d’être au service de tous les enfants, et en particulier de ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux » (Espagne, 1994).

- Globalement, la définition de l’UNESCO (2003, réaffirmée en 2009) caractérise l’inclusion par « un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des besoins de tous – enfants, jeunes et adultes – par une participation accrue à l’apprentissage, à la vie culturelle et à la vie communautaire, et par une réduction du nombre de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus au sein même de l’éducation » (UNESCO 2009 : 9).

- https://jeanyveslecapitaine.blogspot.com/

- Recherche initiée sous l’impulsion de l’équipe du projet de recherche « EMELCARA » que j’ai porté (« Expérience d’un dispositif de médiation auprès d’étudiants et de lycéens atteints d’un cancer ou d’une maladie rare », 2016- 2022), et financées par le Fonds social européen, soutenues par la région Nouvelle-Aquitain et l’Université de Bordeaux ainsi que l’association Carry on (https://carry-on.u-bordeaux.fr/). Enquêtes auprès de 8155 étudiants dont 117 atteints d’une maladie rare, de 2769 professionnels à l’université, de 32 entretiens ainsi qu’une recherche- intervention auprès de 4 jeunes adultes) Pour aller plus loin, la thèse sous contrat de Lucas Sivilotti (2019), obtenue dans ledit projet, est adaptée dans un ouvrage scientifique publié sur cette plateforme (2022).