L’étude de la condition des femmes dans le monde préindustriel canadien a produit une riche moisson de travaux ces dernières décennies, portée tour à tour par les concepts de genre, d’identité, de féminité et de masculinité, et plus récemment d’agentivité. Des enquêtes sérielles à l’approche microhistorique, en passant par l’étude de cas, ces travaux ont notamment permis d’éclairer le rôle des femmes au sein des ménages conventionnels, le parcours des veuves, et même celui de quelques célibataires1. L’étude spécifique des absences vécues au sein de couples mariés demeure toutefois un thème peu étudié dans cette historiographie. La difficulté à établir un échantillonnage probant explique en partie le fait que ce thème soit resté si peu exploré.

Le thème des femmes face à l’absence a occupé tout l’espace une première fois dans un ouvrage collectif sous la direction d’Emmanuelle Charpentier et Benoît Grenier2. Sur fond de comparaison entre Nouvelle-France et la Bretagne, les questionnements soulevés ont moins porté sur les représentations et la condition des femmes que sur leurs capacités juridiques et sur les stratégies économiques qu’elles mettent en œuvre. Hormis cette contribution, les femmes canadiennes esseulées n’ont été à ce jour le centre que de très peu d’enquêtes historiennes pour la période qui suit la conquête britannique de 1760 ; leur existence est le plus souvent réduite à une évocation au détour d’une analyse plus large des femmes de conditions plus communes3. Le cas d’Éléonore Pagé (1795-1860), que son mari quitte après six ans de mariage pour ne jamais revenir, ouvre ainsi une nouvelle fenêtre sur le XIXe siècle canadien, et en particulier le contexte bas-canadien (soit le territoire du Québec actuel à peu de choses près). Il offre une perspective sur un milieu qui n’est pas celui des femmes des strates aisées – qui ont souvent laissé plus de traces de leurs activités dans les archives4 – permettant d’apprécier du même coup le parcours d’une femme esseulée en isolant la question de son statut juridique, plutôt que d’en faire un passage obligé. Ce cas Pagé nous a été révélé de manière tout à fait fortuite, à la faveur d’un projet sur les origines familiales de son fils François-Magloire Derome (1817-1880), poète et journaliste québécois du XIXe siècle. Ce projet a notamment permis d’établir que les parents de l’écrivain, François Derome (1794-?) et Éléonore Pagé, étaient en quelque sorte des « fantômes d’archives », en ce sens qu’il n’était pas possible de mettre à plat leur parcours avec les stratégies prosopographiques conventionnelles. Le dépouillement de nombreux registres paroissiaux, greffes de notaires, recensements nominatifs, registres de scrutin, dossiers judiciaires, correspondances privées et journaux aura été nécessaire pour faire la lumière sur ce couple. De fil en aiguille, Pagé est ainsi devenue un personnage complexe, utile pour circonscrire des questions clés sur le devenir des femmes dans sa situation à l’époque bas-canadienne, en mettant en scène sa capacité d’action à différents niveaux. Notre première partie propose donc de faire le résumé de son parcours, avant d’enchaîner, dans un second temps, sur les écueils qu’il soulève – en particulier le rapport au patrimoine, l’accès au marché du travail et le statut.

Récit d’un parcours parsemé d’absences

Née en 1795 dans la paroisse rurale de Berthier située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, Éléonore est la fille du navigateur François Pagé (1769-1832), originaire de Cap-Santé près de Québec, et de Charlotte Fauteux (1778- av. nov. 1810), une paysanne de la même région de Berthier où elle est née. L’enfance d’Éléonore se déroule sous le signe de la solitude. Les fréquentes absences de son père, pilote breveté pour escorter les vaisseaux entre Québec et Montréal, rythment la vie familiale. Aînée de sa fratrie, elle voit mourir ses jeunes frères et sœurs avant qu’elle n’atteigne elle-même l’âge de 10 ans, et est orpheline de mère avant d’avoir atteint 15 ans. Au moment où son père et tuteur légal contracte un second mariage en 1811, tout laisse croire qu’elle est déjà placée en pension chez sa tante maternelle, Geneviève Fauteux (1776-1846), à Montréal5 (fig. 1). Cette agglomération est en pleine croissance dans la première moitié du XIXe siècle, dynamisée à la fois par l’immigration britannique soutenue, l’essor du commerce et plus généralement la multiplication des activités6.

C’est dans la même ville qu’Éléonore Pagé épouse, le 27 août 1815, François Derome dit Descarreaux. Le père de la mariée n’assiste pas à la cérémonie, déléguant son pouvoir paternel à son beau-frère (époux de Geneviève Fauteux) en lui signant une procuration à Montréal même, deux semaines avant la cérémonie7 ; ce geste témoigne des relations tièdes avec sa fille. Quant à Derome, fils d’une lignée reconnue de bateliers, il œuvre également dans la charpenterie de bateau, appartenant alors aux réseaux d’artisans bien établis de l’agglomération montréalaise (fig. 2). Entre 1815 et 1820, Éléonore donne naissance à trois enfants, dont deux ne survivent que peu de jours. Seul un garçon, François-Magloire, parviendra à l’âge adulte.

En 1821, François Derome quitte le foyer familial pour exercer le commerce dans le Midwest américain. Aucune procuration n’est laissée par Derome à l’intention de sa femme pour la gestion de leurs biens communs. Éléonore Pagé assure donc seule la pleine charge de son fils après le départ de son mari. Elle bénéficie peut-être, pour ce faire, du soutien de son père, qui tire des revenus réguliers de son métier, sans toutefois cohabiter avec lui. Fille unique, elle n’a que peu de contacts avec sa parenté élargie : sa famille maternelle est dans la région de Berthier et celle de son père dans la région de Québec. Les recensements montrent qu’elle ne cohabite pas avec sa tante Fauteux, pas plus qu’avec la parenté Derome. La singularité du cas d’Éléonore Pagé interpelle : isolée, elle défie les nombreuses études qui portent sur la sociabilité préindustrielle, qui insistent sur la solidarité des réseaux familiaux ou encore la cohabitation intergénérationnelle8.

Les écueils de l’absence

Ce parcours sinueux, marqué par la solitude, invite à examiner plus avant les stratégies déployées et les choix effectués par cette femme face aux écueils auxquels elle était confrontée. Le premier de ces écueils : qu’advient-il du patrimoine du ménage ? Qui le gère à court, moyen et long terme ?

La gestion du patrimoine

Au début du XIXe siècle, la très grande majorité des femmes de la vallée laurentienne sont de descendance française, et règle son patrimoine en fonction de la coutume de Paris. La communauté de biens prévaut donc au mariage, à l’occasion duquel les termes d’un futur douaire sont négociés. Éléonore Pagé participe à ce même régime juridique de gestion patrimonial lorsqu’elle unit sa destinée à celle de François Derome9.

En 1828, une demande de curatelle relative à la gestion d’un héritage appartenant à son mari est présentée au juge par ses proches10. Le document, en plus de confirmer le statut d’absent du mari d’Éléonore, permet de croire que la famille Derome a la mainmise sur les biens de François et que la jeune épouse n’assume pas, dans les faits, la gestion de leur communauté de biens. La famille Derome ne manifestera en effet aucun empressement à faire déclarer mort leur parent absent, se soustrayant, par le fait même, à l’obligation de verser le douaire préfix11 de 3 000 livres entériné lors du contrat de mariage du couple12. Cette situation reflète les pratiques coutumières en matière de transmission des biens, en vertu desquelles, rappelle Mireille D. Castelli, « la famille lignagère était […] toute puissante et omniprésente […], préserv[ant] ses droits sur les biens de son lignage avec efficacité quand ce n’était pas par la violence13. »

En vertu de la loi, Éléonore Pagé aurait pu, au terme de cinq années d’absence, exiger une possession provisoire des biens au nom de son fils François-Magloire. Si elle s’en abstient, c’est peut-être en raison des frais qu’engendre la procédure ou du peu d’actifs qui reste de leur communauté. Dans les faits, aucune information ne filtre quant à leur situation financière au moment du départ de François Derome. D’un point de vue légal, cette situation incite à reconduire le constat de plusieurs à l’effet duquel les femmes mariées demeurent essentiellement assujetties à leurs maris sur le plan de l’administration des biens14. Mais derrière cet apparent cul-de-sac se dissimule peut-être une autre stratégie : celle de préserver la bonne entente avec sa belle-famille pour protéger son propre héritage paternel et maternel, qui aurait normalement été intégré à la communauté de biens par le contrat de mariage. Cet héritage avait d’ailleurs en quelque sorte été laissé en plan dans ce contrat : aucune dot n’y est formalisée, et l’héritage de la défunte mère n’est évoquée qu’en termes vagues. Cette attitude de François Pagé face à la nouvelle union de sa fille peut signifier un désaveu de son choix, mais peut également simplement traduire les moyens limités du père, qui n’a, à tout fin pratique, pas vraiment de domicile fixe.

Après le décès de son père en 1832, Éléonore Pagé laisse s’écouler trois ans avant de finalement renoncer à la succession en 1835, alors qu’elle demeure dans le Kamouraska – soit très loin de Montréal15. Il pourrait s’agir, pour Éléonore, d’une manière de contourner la loi, qui intègre de facto à la communauté les biens qu’elle accepte officiellement par l’entremise d’une donation ou d’une cession, ou suite à un testament. Cette situation souligne les limites de l’appareil judiciaire comme outil de gestion du patrimoine familial : le modus operandi retenu témoigne d’un mode de régulation informel potentiellement usité dans les sociétés préindustrielles de cette époque. Toujours est-il qu’en termes formels et légaux, le statut d’Éléonore Pagé face à la famille Derome reste stable dans le temps : au moment du règlement de la succession de son beau-père Derome en 1847, son fils François-Magloire représente le père absent de cette province. Ainsi, dans les faits, et jusqu’à la fin de sa vie, Éléonore demeure dans l’incapacité légale d’assumer la pleine administration de son ménage, sans pour autant que cet état ne l’empêche d’être autonome financièrement.

L’accès au marché du travail

L’absence d’Éléonore Pagé dans les recensements nominatifs de la province entre 1821 et 1850, son absence encore dans les actes notariés et religieux concernant les familles Pagé, Fauteux et Derome pour la même période suggère qu’elle entretient avec sa parenté et sa belle-famille des relations distantes. Dans ce contexte, comment la jeune femme est-elle parvenue à assurer sa subsistance et celle de son fils ? Une série de documents intitulée « Modistes et couturières », tirée du fonds Viger-Verreau des Archives du Séminaire de Québec, a fourni de manière tout à fait fortuite les premières pistes d’interprétation de sa trajectoire : on y trouve deux reçus signés de la main d’Éléonore « pour ouvrage à Madame [Jacques] Viger16 ». Les reçus en question, émis en 1824 pour la fabrication de robes et de coiffes pour Madame et ses filles, révèlent la participation d’Éléonore Pagé à un réseau de couturières montréalaises ; à cette même époque pourtant, plus de 80 % des femmes qui déclarent un emploi à Montréal sont pourtant domestiques ou journalières17. Cette participation s’explique sans doute en partie par les liens privilégiés de sa tante Fauteux et de son oncle Pierre-Joseph Dupéré (1780-1840) – soit le même couple qui héberge Éléonore lors de son arrivée à Montréal – avec Mme Jacques Viger, de son vrai nom Marguerite Lacorne de Saint-Luc (1775-1845). Cette dernière a agi comme marraine d’un enfant du couple Fauteux-Dupéré quelques années auparavant18. L’étude des parrainages/marrainages du couple en question montre qu’en sa qualité d’huissier, Dupéré prend part à un réseau de sociabilité d’hommes de loi parmi lesquels on retrouve des membres de la famille Viger, qui incarne une clientèle de premier plan pour des couturières19.

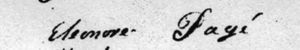

Un coup de sonde dans le fonds de l’Instruction publique a ensuite permis de mettre au jour la carrière d’institutrice d’Éléonore Pagé, qui s’amorce quelques années plus tard. Ce débouché fait écho au nouvel « espace de possibles » des femmes mariées qui s’ouvre à cette époque où l’on assiste paradoxalement au resserrement des cadres légaux les concernant20. Le contexte montréalais était à ce moment en pleine ébullition : les processus de transformations socio-économiques du premier XIXe siècle canadien, portés par l’urbanisation et les premières initiatives industrielles, participaient à ouvrir de nouvelles voies pour les femmes. Celle offerte par la scolarisation des masses, qui accompagne la transition vers une société libérale, a ainsi profité à Éléonore Pagé21. Comme le soulignent les historiennes Andrée Dufour et Micheline Dumont, « les femmes un tant soit peu instruites trouvent […] dans l’enseignement une des rares occasions de gagner leur subsistance ou celle de leur famille22 […]. ». Éléonore démarre sa carrière à l’école montréalaise Notre-Dame-de-Bonsecours, sous l’égide des Sulpiciens23, ces derniers fournissant à leurs institutrices « le logement, le bois de chauffage et [quelques] secours pécuniaires24 » – une situation qui lui permettait de veiller du même coup à l’éducation de son fils unique. Née d’une mère analphabète, Éléonore Pagé a probablement reçu une instruction de base par les soins de sa tante maternelle25 ; il apparaît plausible que le mari de cette dernière, Pierre-Joseph Dupéré, aurait pu intervenir en sa faveur auprès des Sulpiciens pour qu’ils considèrent son embauche – alors que le fils Dupéré fréquente leur collège26. Pourtant, à son mariage, la signature qu’Éléonore appose à son contrat laisse deviner une main d’écriture peu assurée, qui s’apparente aux individus peu scolarisés (fig. 3) ; aussi, elle a potentiellement bénéficié du soutien d’amis ou de parents pour parfaire sa formation.

Après l’expérience sulpicienne, Éléonore Pagé enseigne par la suite dans les écoles élémentaires de la région rurale du Kamouraska pendant dix ans, vraisemblablement pour se rapprocher de son fils François-Magloire qui étudie entre 1830 et 1835 au collège de La Pocatière, sous la protection de son oncle, le prêtre Georges-Stanislas Derome (1802-1858). Il n’est pas impossible que ce dernier, qui détient la cure d’un des villages de la région, ait pu intercéder en faveur de sa belle-sœur Éléonore pour qu’elle exerce sa profession27.

Jusqu’en 1835, les choix d’Éléonore lui permettent ainsi de veiller au devenir de son fils. Ils lui offrent en même temps un certain espace de liberté : une indépendance relative, certes, mais qui lui évite d’être à la charge de sa famille maternelle, de sa belle-famille ou d’inconnus. Ses fonctions d’institutrice lui assurent, à son fils et à elle, le gite et le couvert. Cette trajectoire prend toutefois un nouveau tournant dans les années 1840, décennie où François-Magloire, devenu majeur, démarre sa pratique du droit en se déplaçant dans la ville de Québec. Elle poursuit de son côté le métier d’institutrice dans les paroisses de régions périphériques, notamment à Kamouraska, à Saint-Michel-de-Bellechasse, à Saint-Vallier, à Beaumont, puis enfin à Deschaillons (fig. 4). Elle ne cohabite donc pas avec son fils durant cette période qui s’étire jusqu’en 1849, pas plus qu’elle n’assiste à son mariage survenu en 1848 à Québec28. Son retour dans cette même ville à compter de 1850, où elle ouvre une maison de pension dans la Haute-Ville29 (fig. 5), s’explique potentiellement par des raisons professionnelles : le surintendant de l’Instruction publique pose de nouvelles exigences quant au passage de brevets par tous les instituteurs30. Ce retour dans la capitale coïncide toutefois avec le départ de son fils pour Montréal, où il passera le plus clair de son temps entre 1849 et 1851. La mise en opération de cette maison de pension privée s’inscrit dans la continuité pour Éléonore, qui avait déjà offert de tels services dans certaines des localités où elle avait occupé les fonctions d’institutrice31. Cette initiative témoigne d’une capacité d’entreprise et d’une autonomie certaine : non seulement Éléonore Pagé assume-t-elle la gestion du bail32, mais elle s’autorise même une publicité dans le Journal de Québec pendant plusieurs mois (fig. 6). En contrepartie, sans être directement dépendante de son fils sur le plan de sa subsistance, plusieurs indices laissent croire qu’elle entretient tout de même une relation soutenue et significative dans le temps avec lui33. Le fait qu’il prenne sa défense auprès du surintendant de l’Instruction publique dans une histoire de gages non payés en 1844 en représente un témoignage éloquent34. Enfin, lorsque François-Magloire déménage à Rimouski, en 1858, elle l’accompagne.

(Plan : Philippe Desaulniers, Centre interuniversitaire d’études québécoises, 2017).

Assumer et défendre son statut…

avant de le sublimer

Les écueils que nous avons soulevé jusqu’à maintenant en considérant la gestion des biens, le support familial et les issues professionnelles nous amènent plus largement à examiner le statut social – et pas seulement légal – de la femme abandonnée. Comment expliquer l’absence, comment la défendre ? Comment et pourquoi faire évoluer ce statut, et en usant de quelles stratégies ?

Les circonstances qui entourent le départ du mari – qui restent en partie nébuleuses – sont déterminantes dans la perception qu’a l’entourage de la situation d’Éléonore Pagé. S’agit-il d’une absence temporaire ou d’un abandon définitif ? Une absence temporaire ne couvre pas d’opprobre, mais l’abandon définitif suscite nécessairement d’autres réactions. Faut-il attribuer ce départ à l’échec du mariage, à l’inconstance du mari, au mauvais comportement ou caractère de la femme ? Bien qu’aucun témoignage ne permette d’étayer ces spéculations, il y a fort à parier qu’elles auront alimenté les mauvaises langues, d’autant que la mauvaise réputation du père d’Éléonore portait déjà ombrage aux Pagé35. Si la famille Derome lui a effectivement tourné le dos, elle se sera sans doute trouvée à la merci du jugement public. En contrepartie, si le mari a agi de manière irresponsable, sa famille a pu tenter de se racheter en supportant ponctuellement l’esseulée. L’assistance du curé Derome, très jeune au moment du départ de son frère pour le Midwest, pourrait ainsi être lue comme un acte de réparation. Quoi qu’il en soit, Éléonore Pagé doit tout de même défendre sa probité : le fait qu’elle s’investisse rapidement dans une carrière d’enseignante peut certes s’expliquer par des raisons pécuniaires, mais suggère aussi l’hypothèse qu’elle ait pu, assez tôt, réaliser que l’absence de son mari serait peut-être définitive. Le fait qu’elle ne soit jamais sollicitée par ses réseaux de parenté et de sociabilité pour agir comme marraine témoigne à la fois du peu de confiance du retour prochain de son mari et du faible capital social qui lui est associé, voire de son déclassement.

Dans ses fonctions d’institutrice, son statut de femme mariée ne la préserve pas des préjudices que subissent ses consœurs, pour la plus grande partie célibataires : les conditions salariales des maîtresses sont moindres que celles des maîtres36. Éléonore n’hésite d’ailleurs pas à réclamer son dû à un mauvais payeur devant les tribunaux en 1842. Face à l’aubergiste Ignace McNeil de Saint-Michel-de-Bellechasse, qui avait promis de lui verser 1 livre et 10 sols pour une année complète « d’abonnement et d’enseignement à ses deux petites filles », elle réclame près de la moitié du compte en souffrance ; mais elle défend aussi par le fait même sa probité et son intégrité, dans la mesure où l’affaire en cause implique une entente verbale37. Outre le respect de ses engagements, sa réputation doit par ailleurs être irréprochable si elle veut conserver sa position : sans le soutien d’un mari et d’une famille, elle reste vulnérable aux calomnies. Ainsi, ce n’est pas sur ses compétences que des citoyens de la paroisse de Deschaillons l’attaquent dans une lettre au surintendant de l’Instruction publique, mais bien sur sa conduite et ses valeurs. Accusée de fournir de mauvais exemples en se « metta[nt] dans des colères sans aucune raison, [en disant] des sottises aux enfants de leurs parents et à eux-mêmes, les trait[ant] de diables, de démons38 », Éléonore Pagé rétorque dans une lettre en fustigeant les plaignants dont « les enfants ont des têtes de pierre39 », ne cherchant qu’à « détruire le caractère de personnes respectables40 ». Dans le tourment, Éléonore veille ainsi à ses propres intérêts avec sa plume, se permettant même au détour d’une phrase de s’attacher l’appréciation de l’inspecteur des écoles de la région, soit l’influent conseiller législatif Joseph Dionne41 (1786-1859).

La durée de l’absence de son mari conduit au fil du temps Éléonore Pagé à travailler à une stratégie de sortie de l’absence. Présentée dans les documents produits par les autorités étatiques et religieuses comme « Madame Derome », ou encore « femme de François Derome, absent de cette province », elle entreprend elle-même d’incliner les choses dans le cours des années 1840. Dans le cadre du procès contre Ignace McNeil en 1842, elle se présente devant le greffier Larue comme « Madame veuve Derome » ; en 1851, la publicité diffusée pour sa maison de pension la désigne comme « Veuve Derome42 ». Cette même année 1851, elle déclare au recenseur être une veuve âgée de 45 ans, alors qu’elle en porte plutôt 55. Avait-elle entamé dès cette époque des démarches pour faire reconnaître son nouveau statut auprès des autorités catholiques ?

C’est ce que laisse deviner une correspondance adressée à l’évêque de Québec à l’automne 1859, dans laquelle elle demande la permission de se remarier. Pour confirmer la mort de son mari qui serait survenue en 1828 à la Nouvelle-Orléans, sachant que « les lois ecclesiastiques [sic] sont de rigeur [sic] sur ce point43 », Éléonore Pagé soumet alors une lettre d’attestation produite par un notaire de la Nouvelle-Orléans en 1837 – soit l’année où elle-même aurait été mise au fait de la situation. Elle se fait à la fois déterminée et suppliante :

Je ne crois pas d’être refusée de la permission de me remarrier [sic], vue la justice de ma demande. Il serait malheureux pour moi de manquer le parti respectable que je rencontre J’ai passé des jours bien malheureux d’être seule depuis 1821 cela fait 38 ans depuis son départ […]. [Avant 1828,] je recevais très souvent de ses lettres et depuis ce temps aucune nouvelle de lui c’est ce qui assurait davantage qu’il n’existait plus. Comme je suis assurée de ma liberté, j’attends une permission de votre part adressée à moi si c’est un effet de votre bonté. Je vous en aurai une éternelle reconnaissance44.

Elle termine cette lettre en signant « Marie Éléonore Pagé, veuve Derome ». Le délai de plus de vingt ans écoulé avant d’initier ce processus suscite des interrogations, d’autant que le notaire américain instrumentalisé pour cette démarche n’a laissé aucune autre trace de sa pratique45… En outre, si Pagé évoque dans sa lettre l’existence d’un lien avec son mari après son départ, un témoignage indirect livré tout juste après ce même départ laisse plutôt croire à un lien brisé par l’abandon46. Peu importe le fondement de la démarche d’Éléonore Pagé, son initiation répond à des considérations qui sont essentiellement le fruit de son propre ressort, alors qu’elle agit plutôt que subir.

On ignore quelle fut la réponse de l’Évêque, mais Éléonore ne se remariera pas. Elle vit toujours chez son fils quand, à 64 ans, elle rend l’âme au printemps 1860. Le curé officiant à Rimouski inscrit au registre avoir « inhumé dans l’Église du lieu le corps de Marie Eléonore Pagé, épouse de François Derome, absent depuis long-temps [sic] de la paroisse47 ».

Conclusion

Le parcours d’Éléonore Pagé, issue des classes moyennes du monde artisan, permet d’appréhender l’espace de possibles d’une femme qui fait face à plusieurs absences. Absence de son mari certes, mais aussi de celle d’une mère décédée trop tôt, d’une fratrie qu’elle n’a jamais eue, d’un père absent à cause de son travail et d’un fils entraîné dans le tourbillon d’une carrière d’homme public. Elle compose de plus avec un cercle de sociabilité restreint, ne possédant que peu de liens avec sa propre parenté et encore moins avec sa belle-famille. Limitée dans ses initiatives sur le plan légal, elle parvient à gagner honnêtement sa vie en usant de mobilité, de polyvalence, et de capacités personnelles certaines. Rusée et résiliente, elle utilise sa plume comme instrument de pouvoir, tantôt pour se défendre, tantôt pour mettre en branle un plan. Là où d’autres historiens ont tenté de démontrer de quelle manière les femmes participent à établir, pérenniser, voire renforcer le pouvoir de maris absents définitivement ou temporairement48, la trajectoire d’Éléonore fait plutôt valoir la capacité à construire de toutes pièces un statut sur des bases fragiles. Pourtant, face à l’État et à l’Église, elle demeure tout de même prisonnière de son statut de femme mariée, confinée à la marge, assujettie au pouvoir d’un homme absent.

La reconstitution d’un parcours féminin « à la marge des documents » demeure une entreprise difficile et improbable. Un chercheur rompu à la pratique microhistorique comme Alain Corbin admettait ainsi le caractère « mystérieux » de l’épouse de son Louis-François Pinagot49. Le cas d’Éléonore Pagé est emblématique à plusieurs égards, reflétant la complexité de l’existence de ces femmes qui font face à l’absence dans la société bas-canadienne. Sa trajectoire permet d’observer les négociations entourant le patrimoine familial, de circonscrire le rôle précis des réseaux de sociabilité et de parenté, et de jauger les possibilités d’emploi dans un contexte d’évolution accéléré. À travers elle, on peut apprécier les frontières de l’absence, ses modalités, et les stratégies pour la contrer. Toutes ces facettes de l’existence d’Éléonore commandent chacune, individuellement, des initiatives nouvelles en recherche.

Bibliographie

- Baillargeon D., Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2012.

- Bradbury B. et al., « Property and Marriage. The Law and the Practice in Early Nineteenth-Century Montreal », Histoire sociale / Social History, vol. 26, n° 51, 1993, p. 9-39.

- Bradbury B., Wife to Widow. Lives, Laws, and Politics in Nineteenth-Century Montreal, Vancouver, University of British Columbia Press, 2011.

- Castelli M. D., « Le douaire en droit coutumier ou la déviation d’une institution », Les Cahiers de droit, vol. 20, n° 1-2, 1979, p. 315-330.

- Charpentier E. et Grenier B., Femmes face à l’absence, Bretagne et Québec (XVIIe-XVIIIe siècles), Québec, CIEQ, 2015 [en ligne] https://images.cieq.ca/CIEQ_WEB/multimedia/978-2-921926-54-6.pdf.

- Christie N. et Gauvreau M. (dir.), Mapping the Margins. The Family and Social Discipline in Canada, 1700-1975, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2004.

- Corbin A., Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un inconnu (1798-1876), Paris, Flammarion, 1998.

- Cugnet F.-J., Traité abrégé des ancienes loix, coutumes et usages de la colonie du Canada, Québec, William Brown, 1775.

- Derome F.-M., « Les cloches de Saint-Germain », L’Album des familles, édition du 1er juillet 1880.

- Dufour A. et Dumont M., Brève histoire des institutrices au Québec de la Nouvelle-France à nos jours, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2004.

- Dufour A., « Les institutrices du Bas-Canada : incompétentes et inexpérimentées ? », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 51, n° 4, 1998, p. 521-548.

- Errington E. J., « “Ladies” Academies and “Seminaries of Respectability”: Training “Good” Women of Upper Canada », dans Errington E. J., Wives and Mothers, Scholl Mistresses and Scullery Maids: Working Women in Upper Canada, 1790-1840, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1995, p. 209-232.

- Errington E. J., Wives and Mothers, Scholl Mistresses and Scullery Maids: Working Women in Upper Canada, 1790-1840, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1995.

- Ferland C. et Grenier B. (dir.), Femmes, culture et pouvoir. Relectures de l’histoire au féminin, XVe-XXe siècles, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010.

- Grenier B, Marie-Catherine Peuvret. Veuve et seigneuresse en Nouvelle-France, 1667-1739, Québec, Septentrion, 2005.

- Hubert O., « Petites écoles et collèges sulpiciens », dans Deslandres D., Dickinson J. A. et Hubert O., Les Sulpiciens de Montréal. Une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007.

- Keough W., « The “Old Hag” Revisits St Brigid: Irish-Newfoundland Women and Spirituality on the Avalon », dans Gleason M., Myers T. et Perry A., Rethinking Canada. The Promise of Women’s History (6e édition), Don Mills, Oxford University Press, 2011, p. 59-67.

- McKenna K.M.J., « The Role of Women in the Establishment of Social Status in Early Upper Canada », Ontario History, vol. 83, n° 3, septembre 1990, p. 179-206.

- Noël F., Family Life and Sociability in Upper and Lower Canada, 1780-1870, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2003.

- Noel J., « N’être plus la déléguée de personne : une réévaluation du rôle des femmes dans le commerce en Nouvelle-France », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 63, n° 2-3, 2009/2010, p. 209-241.

- Noel J., Along a River. The First French-Canadian Women, Toronto, University of Toronto Press, 2014.

- Ouellet M.-E., « Un pouvoir de remplacement : les enjeux féminins de la migration de retour au Canada sous le régime français », dans Ferland C. et Grenier B. (dir.), Femmes, culture et pouvoir. Relectures de l’histoire au féminin, XVe-XXe siècles, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, p. 145-168.

- Robert J.-C., « Viger, Jacques », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 8, Université Laval/University of Toronto, 2003.

- Young B., « Getting Around Legal Incapacity: The Legal Status of Married Women in Trade in Mid-Nineteenth Century Lower Canada », dans Baskerville P., Canadian Papers in Business History, vol. I, Victoria, Public History Group / University of Victoria, 1989.

Notes

- Noel J., Along a River. The First French-Canadian Women, Toronto, University of Toronto Press, 2014 ; Bradbury B., Wife to Widow. Lives, Laws, and Politics in Nineteenth-Century Montreal, Vancouver, University of British Columbia Press, 2011 ; Ferland C. et Grenier B. (dir.), Femmes, culture et pouvoir. Relectures de l’histoire au féminin, XVe-XXe siècles, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010 ; Christie N. et Gauvreau M. (dir.), Mapping the Margins. The Family and Social Discipline in Canada, 1700-1975, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2004.

- Charpentier E. et Grenier B., Femmes face à l’absence, Bretagne et Québec (XVIIe-XVIIIe siècles), Québec, CIEQ, 2015 [en ligne] https://images.cieq.ca/CIEQ_WEB/multimedia/978-2-921926-54-6.pdf. Soulignons également le travail de Marie-Eve Ouellet sur les femmes face aux migrations transatlantiques. Voir Ouellet M.-E., « Un pouvoir de remplacement : les enjeux féminins de la migration de retour au Canada sous le régime français », dans Ferland C. et Grenier B., op. cit., p. 145-168.

- Voir par exemple Bradbury B. et al.., « Property and Marriage. The Law and the Practice in Early Nineteenth-Century Montreal », Histoire sociale / Social History, vol. 26, n° 51, 1993, p. 9-39 ; Errington E. J., Wives and Mothers, Scholl Mistresses and Scullery Maids: Working Women in Upper Canada, 1790-1840, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1995. Une étude de Willeen Keough sur les femmes de pêcheurs terre-neuviens fait figure d’exception. Voir Keough W., « Then“Old Hag” Revisits St Brigid: Irish-Newfoundland Women and Spirituality on the Avalon », dans Gleason M., Myers T. et Perry A., Rethinking Canada. The Promise of Women’s History (6e édition), Don Mills, Oxford University Press, 2011, p. 59-67.

- Les correspondances privées laissées par les familles privilégiées ont participé à incliner les enquêtes. Voir par exemple Noel J., op. cit. ; Ferland C. et Grenier B., op. cit. ; McKenna K.M.J., « The Role of Women in the Establishment of Social Status in Early Upper Canada », Ontario History, vol. 83, n° 3, septembre 1990, p. 179-206.

- Voir Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ci-après BAnQ), Fonds CC301 (Tutelles et curatelles – district judiciaire de Québec), S1, D10412, 24 novembre 1810, requête de François Pagé pour la tutelle de sa fille Éléonore.

- La proportion de non-catholiques atteint 34 % dans la ville en 1831 ; un peu plus de la moitié de la population totale de Montréal est alors anglophone, dans une colonie où pourtant plus de 80 % des habitants sont catholiques et francophones.

- BAnQ, Fonds CN601, S334, greffe Charles Prévost, 14 août 1815, procuration de François Pagé à Pierre-Joseph Dupéré.

- Voir notamment Noël F., Family Life and Sociability in Upper and Lower Canada, 1780-1870, Montréal/ Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2003.

- En 1866, le Code Civil du Bas-Canada (inspiré notamment du Code civil napoléonien) prendra le relais de la coutume de Paris.

- Cette situation est provoquée par la liquidation des biens de la communauté des parents de François Derome (soit les beaux-parents d’Éléonore Pagé). Voir BAnQ, Fonds CC601 (Tutelles et curatelles – district judiciaire de Montréal), S1, SS3, dossier 272, 20 mai 1828, curatelle à François Derome dit Descarreaux, absent de cette province.

- Le douaire préfix se prélevait sur « tous les biens meubles et immeubles, propres et acquêts du mari » jusqu’à l’épuisement. Voir Cugnet F.-J., Traité abrégé des ancienes loix, coutumes et usages de la colonie du Canada, Québec, William Brown, 1775.

- BAnQ, Fonds CN601, S68, greffe Jean-Marie Cadieux, 27 août 1815, contrat de mariage entre François Derome dit Descarreaux et Éléonore Pagé.

- Castelli M. D., « Le douaire en droit coutumier ou la déviation d’une institution », Les Cahiers de droit, vol. 20, n° 1-2, 1979, p. 316.

- Bradbury B. et al., art. cit., p. 34.

- BAnQ, CN104, S24, greffe Thomas Casault, 3 avril 1835, renonciation par Eléonore Pagé, femme de François Derome, à la succession de feu François Pagé, son père. À noter que l’ordonnance émise par le juge Philippe Panet de Québec, à laquelle réfère le notaire qui rédige l’acte en question, n’a pas été retrouvée dans les archives judiciaires.

- Musée de la civilisation, collection du Séminaire de Québec, fonds Viger-Verreau, série « Modistes et couturières », pièces n° 467 et 468, 16 juillet et 21 août 1824, reçus de Marie-Éléonore Derome à Madame Viger.

- Données tirées du recensement nominatif de 1825. Voir Baillargeon D., Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2012, p. 46. Autres principales désignations professionnelles : blanchisseuse, sage-femme, couturière, modiste. En moins grand nombre : aubergiste, marchande, tisserande, institutrice, tenancière d’une maison de pension.

- Voir Registres du Fonds Drouin, paroisse Notre-Dame de Montréal, 20 octobre 1804, baptême de Marguerite-Mathilde Dupéré, fille de Pierre-Joseph et de Geneviève Fauteux.

- La famille Viger est au cœur des réseaux d’élites politiques et intellectuelles de premier plan de la colonie bas-canadienne. Voir notamment Robert J.-C., « Viger, Jacques », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 8, Université Laval/University of Toronto, 2003.

- Dans la première moitié du XIXe siècle, le douaire coutumier sera notamment aboli dans la foulée de la réorganisation des structures judiciaires et administratives de la colonie. Sur la question de l’évolution de la capacité juridique de la femme, voir notamment Young B., « Getting Around Legal Incapacity: The Legal Status of Married Women in Trade in Mid-Nineteenth Century Lower Canada », dans Baskerville P., Canadian Papers in Business History, vol. I, Victoria, Public History Group / University of Victoria, 1989, p. 4.

- Voir notamment Dufour A. et Dumont M., Brève histoire des institutrices au Québec de la Nouvelle-France à nos jours, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2004 ; voir également Errington E. J., « “Ladies” Academies and “Seminaries of Respectability”: Training “Good” Women of Upper Canada », dans Errington E. J., op. cit., p. 209-232.

- Dufour A. et Dumont M., op. cit., p. 42.

- Cette école était située au cœur du quartier du Vieux-Montréal actuel, près du principal port de l’époque.

- Hubert O., « Petites écoles et collèges sulpiciens », dans Deslandres D. Dickinson J. A. et Hubert O., Les Sulpiciens de Montréal. Une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, p. 402.

- Pagé n’apparaît pas au registre des pensionnaires des Ursulines de Québec. Il n’est toutefois pas impossible qu’elle ait pu bénéficier de l’enseignement des sœurs de la Congrégation Notre-Dame dans la région de Montréal. Voir Archives de la Congrégation Notre-Dame, fonds 301.220.007, registres des pensionnaires de la mission de Boucherville, septembre 1808 à juin 1810, pension de « la petite Pagé », par les soins de son oncle et de sa tante. À noter qu’aucune famille Pagé ne demeure à Boucherville à cette époque.

- Henry Dupéré, fils de Pierre-Joseph et de Geneviève Fauteux, étudie au collège de Montréal de 1820 à 1824.

- Georges-Stanislas Derome était impliqué dans la gestion des écoles élémentaires de cette région.

- Elle ne sera pas retenue comme marraine lors du baptême des deux premiers enfants de François-Magloire Derome en 1851 et 1854.

- Information révélée à la fois par le recensement de 1851, les annuaires Marcotte et les publicités dans les journaux de l’époque. Dans l’Annuaire Marcotte de 1852-53, elle est notamment présentée comme gestionnaire d’une « boarding-house ».

- Dufour A., « Les institutrices du Bas-Canada : incompétentes et inexpérimentées ? », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 51, n° 4, 1998, p. 15-16.

- Voir notamment BAnQ, Fonds E13 (Ministère de l’Éducation), contenant 1960-01-32, boite 298, lettre 264, 6 mars 1849, M. E. P. Derome à J.B. Meilleur, surintendant de l’Éducation. Selon Denyse Baillargeon, tenir une maison de pension est « une autre activité féminine importante dans les villes où arrivent et transitent de nombreuses personnes seules ». Voir Baillargeon D., op. cit, p. 46.

- Le bâtiment qu’elle occupe a été loué à Hortense Fortier, femme d’affaires de la Haute-Ville. Le bris des conditions entraîne une saisie contre Éléonore Pagé en 1857. Voir la publication de l’action en justice intentée par Fortier publiée dans Le Courrier du Canada, édition du 30 juin 1857.

- François-Magloire Derome rend hommage à sa mère en lui dédiant une strophe complète d’un poème portant sur l’église sous laquelle elle repose. Voir Derome F.-M., « Les cloches de Saint-Germain », L’Album des familles, édition du 1er juillet 1880, p. 302.

- Voir BAnQ, Fonds E13, Lettres reçues, contenant 1960-01-032, boîte 288, n° 1096, 17 décembre 1844, F.M. Derome, avocat, à J. B. Meilleur, surintendant de l’Instruction publique. François-Magloire Derome agira par ailleurs comme président honoraire de l’Association des instituteurs du district de Québec en 1846, signe qu’il demeurait intéressé par les affaires scolaires. Voir Journal de Québec, édition du 16 juillet 1846, p. 2-3.

- Les multiples démêlés de François Pagé devant les tribunaux témoignent de son caractère turbulent et de ses épisodes d’alcoolisme. Voir notamment BAnQ, Fonds TL19 (Cour du Banc du Roi – district de Montréal), S4, SS1, dossier n° 158, terme du 22 juin 1824, action sur compte entre Jean-François Montreuil, aubergiste de Montréal, défendeur, et François Pagé, navigateur et pilote, actuellement à Montréal, défendeur; BAnQ, Fonds TL31 (Cour des Sessions de la Paix – district de Québec), S1, SS1, dossiers n° 4218, terme du 19 février 1816, pétition de François Pagé, de la rue St Valier, pour le renouvellement de sa licence (observation : des certificats de vie et de mœurs suivent la pétition).

- Ses conditions salariales sont notamment évoquées dans une correspondance du Fonds de l’Instruction publique en 1849. Voir BAnQ, Fonds E13, contenant 1960-01-032, boîte 298, lettre n° 204, 12 février 1849, déposition de Marguerite Arphonse à Louis-Flavien Goudreault, contre Madame Derome.

- Musée de la civilisation, fonds Édouard Bacquet, 33, pièce n° 30, cause juridique impliquant Derome (veuve) versus Ignace McNeil.

- BAnQ, Fonds E13, contenant 1960-01-032, boîte 298, lettre n° 204, 12 février 1849, déposition d’Isabelle Armstrong à Louis-Flavien Goudreault, contre Madame Derome.

- BAnQ, Fonds E13, contenant 1960-01-032, boîte 298, lettre n° 191, 9 février 1849, M. E. P. Derome, institutrice, à J. B. Meilleur, surintendant de l’Éducation.

- BAnQ, Fonds E13, contenant 1960-01-32, boite 298, lettre n° 264, 6 mars 1849, M. E. P. Derome à J. B. Meilleur, surintendant de l’Éducation.

- Marchand de profession, Joseph Dionne a également siégé au Conseil spécial du Bas-Canada (1838-1841). Avant sa rencontre avec Pagé, son parcours d’homme public l’avait également conduit à endosser les charges de juge de paix, de commissaire des petites causes et de lieutenant-colonel de la milice sédentaire.

- La désignation « veuve Derome » utilisée dans la publication de l’avis de la procédure judiciaire contre Pagé en 1857 laisse comprendre que son statut matrimonial est de notoriété publique. Voir Courrier du Canada, édition du 30 juin 1857.

- Archives de l’Archidiocèse de Québec (ci-après AAQ), Fonds 28, CP 1-109, correspondance reçue (1849-1870), 1er septembre 1859, lettre d’Éléonore Pagé, veuve Derome, à Mgr de Tloa.

- AAQ, Fonds 28, CP 1-109, correspondance reçue (1849-1870), 1er septembre 1859, lettre d’Éléonore Pagé, veuve Derome, à Mgr de Tloa.

- L’attestation est signée par un notaire du nom de Guillaume Boisvert, qui conclut sa missive en mentionnant que la nouvelle de la mort de François Derome avait été publiée à l’époque dans L’Aurore de la Nouvelle-Orléans. Il n’a pas été possible de retracer cette publication à ce jour.

- Dans le cadre d’un procès pour diffamation dans lequel il est le plaignant en 1822, François Pagé mobilise un témoin qui laisse entendre que l’abandon de sa fille Éléonore Pagé est définitif. Il déclare ainsi au sujet du pilote « […] that [Pagé] has no family to bring up but has a married daughter with a family that her husband has left her […] ». Voir BAnQ, Fonds TL19, S4, SS1, session octobre 1822, dossier 96, témoignage de Charles Rémond, dans le procès de François Pagé contre William Dawson.

- Registres du Fonds Drouin, paroisse Saint-Germain de Rimouski, 5 avril 1860, sépulture d’Éléonore Pagé, épouse de François Derome.

- Voir par exemple Noel J., « N’être plus la déléguée de personne : une réévaluation du rôle des femmes dans le commerce en Nouvelle-France », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 63, n° 2-3 p. 209-241 ; Grenier B, Marie-Catherine Peuvret. Veuve et seigneuresse en Nouvelle-France, 1667-1739, Québec, Septentrion, 2005 ; McKenna, K M. J., art. cit.

- Corbin A., Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un inconnu (1798-1876), Paris, Flammarion, 1998, p. 72-73.