Durant les trente minutes que dure le film Inscriptions sauvages, domestication graphique, le spectateur est invité à suivre la quête hâtive d’un vidéaste : une précipitation marquée par les mouvements de caméra, des plans tronqués, le bruit des pas, celui des gestes et des respirations. Trois fois la quête est suspendue, interrompue plutôt. Dans ces entre-temps introduits par un écran rouge et le silence (◉1) s’élève une voix pour qu’enfin les images se révèlent. Apparaissent alors à l’écran les signes qui commandent la recherche du documentariste. Ils deviennent matière à une parole insolite, un discours déconcertant puisque loin de familiariser le spectateur à ces traces graphiques, il en consacre un peu plus l’étrangeté. Leur énigme n’y est pas résolue, de la même manière que l’enquête d’Andrés Padilla Domene ne révèle rien d’autre qu’une “fièvre interprétative” autour des gestes graphiques à l’origine de ces traces, sans plus de clés ou de parti pris. Le visionnage laisse place à une réflexion sur l’indétermination, sur le mouvant, sur l’insaisissable, sur l’incomplétude et ce qu’elle permet d’invention du sens ( ). Dans les graffiti tracés sur les rochers des plages galiciennes, sous les passages couverts d’un village sans adresse, dans le mystère qui entoure la figure de leur scripteur, cet individu en marge d’une population qui l’associe à l’inconsistance de ses bavardages graphiques, dans ces glyphes “sauvages” qui sont l’occasion d’une expérimentation intellectuelle qui n’aurait d’autre fin qu’elle-même, face à tant d’inconnues, le spectateur s’interroge d’abord sur l’objet même du film qui ne cesse de se dérober : tantôt un homme, Pepito Meijon ; tantôt les signes graphiques qu’il a laissés ; tantôt la question de la mémoire, du passé, du temps vécu ; puis, par nécessité, sur les frontières du savoir et celles de la création. Ce film ne permet pas la connaissance de ces sujets mais offre plutôt les possibilités de leur imagination. Comme si finalement le passé de l’empreinte trouvait sa raison d’être dans sa ressaisie par le contemporain, en ce que celui-ci permet d’en façonner une sensation, propice à leur vision : regarder ce que nous ne voyions pas jusque-là, ou ce que nous ne voyons plus.

Cette œuvre vidéo présentée à Madrid dans le cadre de l’exposition Sendas Epigráficas est, à bien des titres, expérimentale. Elle est d’abord une expérimentation à deux, fruit de la rencontre entre le vidéaste et l’historienne (◉2) ; le défi posé aux pratiques artistiques et scientifiques de chacun conduisant alors à faire l’effort de l’inhabituel. Se faire violence donc et partant faire violence aux objets en leur refusant les modalités d’approche “normales”, celles du moins qui leur sont attachées : l’abandon d’une certaine esthétique filmique au profit d’une spontanéité plus accidentée, l’abstraction de tout contexte (de temps, de lieu) alors même que le film suit la forme du documentaire et qu’il discute les traces du passé. Ce projet vidéo se fait ainsi l’écho de la possibilité d’une “histoire expérimentale”, cette gaya historia que défendaient Daniel Milo et Alain Boureau déjà en 19901 : une expérience ludique où il devient possible de perdre puisqu’il ne s’agit pas de prouver mais bien d’essayer. Expérience pour voir, création originale, essai imprévu d’“alter-histoire” (parce qu’il en suit donc certains principes comme la décontextualisation), le film concrétise un pari sur l’incertain ; il invite à la désorientation du savoir pour tous les inattendus qu’une telle démarche promet.

Le projet Sendas epigráficas a suivi cette même voie, expérimentale par nature, (re)créative, hasardeuse et ô combien intranquille. Plutôt que de considérer cette tension de l’incertain comme l’indice d’une contradiction entre le sens insaisissable du passé et son épuisement nécessaire par la science, l’exposition propose une prise en charge des possibilités poétiques inhérentes à l’interprétation des traces graphiques laissées par les hommes et les femmes de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge en Europe occidentale. Elle interroge l’“infini esthétique”2 de ces traces, au titre d’une aiesthesis3. Dans cet élan, elle est l’occasion d’une exploration disciplinaire : Sendas Epigráficas, dans sa genèse et jusqu’à sa réception, a été à la fois expérimentation et laboratoire et, partant, l’occasion d’une prise de risque. Ses enjeux se mesurent à différentes échelles : le potentiel de l’érudition lorsqu’elle s’émancipe de sa finalité – un savoir – (ou plutôt lorsqu’elle en accepte l’impossible exhaustivité) ; ce que devient son objet – ici l’inscription – une fois remis à ses effets, une fois justement “lâchée la bride de l’érudition” au profit de “l’ombre portée du regard qui se pose sur elle”4, ouvrant là l’exploration d’une voie “transversive”5. Est-ce à dire que la discipline épigraphique et ses objets se prêtent mieux que d’autres sources ou approches disciplinaires à de tels écarts ? Convenons pour le moins qu’elles s’y prêtaient, assurément, et essayons de voir comment.

L’érudition au défi de la création :

de l’indiscipline à une poétique

L’érudition, qui constitue le fondement de toutes les disciplines de l’histoire chargées de recenser, de lire, de classer, d’éditer, de conserver les documents écrits anciens, ne saurait se poser en opposition à la créativité. Disposant d’une vitalité propre qui se mesure par une capacité à renouveler les modalités d’interrogation de ses objets6, elle n’est pas la raison sclérosante d’une séparation entre arts et histoire, et si elle est moteur aujourd’hui d’innovations brillantes (dans le domaine des Digital Humanities, par exemple), il n’existe aucune raison de ne pas associer érudition et création dans nos pratiques historiennes. Il convient cependant de ne pas se méprendre sur les enjeux de ce partage et l’on ne peut prétendre qu’il fournira une réponse et un savoir érudits, “scientifiques”, autrement dit audibles dans le cadre académique et disciplinaire dont l’épigraphie relève. Le renoncement à une certaine “scientificité”, à une intention de “vérité” n’est néanmoins qu’une affaire de points de vue ou d’échelles. Si ni l’une ni l’autre ne compte comme l’objectif ou le résultat de Sendas, il n’en demeure pas moins que les choix d’abord esthétiques, et évidemment subjectifs, des inscriptions exposées se nourrissent de l’expertise des objets, que le commissariat s’appuie pleinement sur les réflexions menées par ailleurs en tant que chercheur et chercheuse. Le partage des pratiques n’avait pas non plus vocation à offrir un surplus de significations déterminées ou déterminantes, mais seulement à informer (de) la “richesse inépuisable de significations”, à suggérer les infinies possibilités interprétatives, soit le surgissement d’une herméneutique ouverte7.

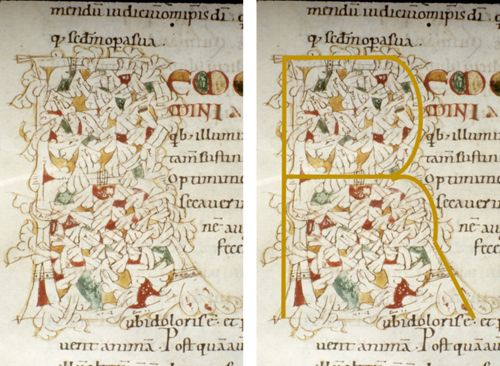

Dans les questions posées aux objets (ou plutôt aux collègues sur leur objet), le programme LIMITS a révélé la plasticité du champ disciplinaire qu’est l’épigraphie plutôt qu’il en a arrêté les contours : le sceau, la mosaïque, la lettrine ornée, l’orfèvrerie se mêlent et se superposent dès lors qu’elles déclinent l’écriture sous toutes ses formes et selon des modalités techniques, formelles, chromatiques variées (◉3). Partant, la notion même de discipline – avec ses lois, un rapport institué et définitoire (voire définitif) à l’objet du savoir – se dilue. Dans LIMITS, les historiens de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge confrontés au flux des questions, des nuances, des inconnues n’ont pas eu d’autre choix que de reconnaitre l’incapacité de la discipline épigraphique à éclairer complètement les formes, les fonctions et les contenus des inscriptions tracées sur le métal, la pierre, le bois ou le tissu, et mises en scène, de façon monumentale ou discrète, dans les lieux de vie, de prière, de travail, de passage (◉4, 5, 6, 7)… Le constat obligeait à aller plus avant et à adopter, par opportunisme plus que par principe, une posture indisciplinée et a-disciplinaire. L’indiscipline est ponctuellement convoquée en sciences humaines comme une invitation à faire : faire à côté, faire entre, faire par-delà plutôt que faire sans8. “Faire” : le projet Sendas epigráficas, dans la modalité de l’exposition comme dans celle de ce livre, voulait insister précisément sur le processus, la démarche de création, l’invention en marche d’une connaissance artistique et scientifique. En faisant dialoguer dans l’espace la source et l’œuvre, et en mettant en scène le travail du matériau épigraphique qui sépare l’une de l’autre, et qui les réunit en même temps, l’exposition fait inscription, elle devient une mise en abîme des actions sur l’objet épigraphique. Posée parfois en alternative de l’interdisciplinarité, l’indiscipline s’en rapproche toutefois en ce qu’elle peut être ainsi le lieu d’une rencontre avec d’autres champs, et ce même si elle relève davantage d’une pensée interstitielle9. Elle s’en distingue surtout par son ouverture et par la réintroduction d’une forme de subjectivité. Elle est enfin l’aveu d’une “défectivité du savoir disciplinaire”10. Le chemin pris dans l’indiscipline conduirait alors à un ou des “nouveaux modèles de connaissances”, dont les logiques, expérimentales et exploratoires, ne sont pas la résultante d’un mariage monstrueux ou pour le moins morganatique (une discipline ou pratique trouvant sa légitimité dans la valeur accordée à l’autre), inféodée à l’un ou l’autre de ces champs, mais bien le fruit d’un excès de liberté créative

(◉ )

)

Dans cette quête des disciplines d’un au-delà d’elles-mêmes, le binôme sciences-arts, qu’il s’incarne dans la figure de l’artiste-chercheur ou celle du chercheur-artiste, ou dans un dispositif collectif associant l’artiste et le chercheur, compte de fait comme une voie indisciplinée11. De plus en plus étudié, ce chemin alternatif, esthétique, sensible, qui passe par une “mise en forme des sciences sociales”12 interroge l’établissement de nouvelles relations au public d’une part via la réalisation artistique (ramenant l’art à un agent médiateur), et d’autre part en instituant le chercheur en passeur. Il pose, c’est évident, la question de la position de l’artiste, celle de l’autorité de la science, de l’existence d’un langage commun et de l’affinité des pratiques entre recherche et création. In fine, il questionne la nature des connaissances ainsi fabriquées, et il engage dès lors en puissance une crise du disciplinaire13. Dans ce contexte, l’histoire dispose de son propre savoir-faire, d’interrogations éprouvées, au titre des liens étroits qu’elle entretient avec la littérature, entre “force et fragilité”14. La recherche historique et ses objets se prêteraient volontiers à la transformation au titre de leur grande plasticité discursive15. Si l’historien se présente le plus souvent comme moteur de cette dynamique, l’émergence de la figure de l’“artiste en historien”16, parce qu’il en emprunte certains codes ou joue avec ses objets, par la construction d’un discours plastique autour du passé, enrichirait les manières de faire histoire tout en diluant un peu plus sa définition. Bon gré, mal gré, et modestement, le projet Sendas epigráficas est le témoin de cette tension et de cette quête d’un supplément d’art dans le récit de l’histoire.

L’indiscipline rend libre et c’est bien dans ce mouvement qu’elle se révèle efficace. Pour ce qui concerne l’alliance arts-sciences, Anne-Laure Amilthat-Szary situe la force de tels dispositifs dans leur dimension performative17. Son point de vue fait écho à l’objectif qui présidait à Sendas et qui n’était autre que faire l’expérience même de cette rencontre, sur le temps long de la préparation collective d’une exposition. Le regard posé aujourd’hui ne dévoile rien d’autre. Dès lors, la question même d’une quête d’un savoir ou de sa nature devient caduque puisque ce sont bien “les conduites créatrices” à la fois origine, contenu, moteur et intention, avec tout ce qui les conditionnent, qui deviennent réflexives, à la manière, pourrait-on dire, d’une poïétique18. Ainsi passerait-on d’un régime du savoir à un régime de “l’action créatrice”19. Ces propositions, parce qu’elles résonnent avec le processus même de Sendas, ont le mérite sans doute de valider la démarche tout en l’ancrant dans un cadre conceptuel qui appartient néanmoins à d’autres. Si la théorie n’a pas précédé l’action pour Sendas, il nous reste à éclairer plus concrètement, la dynamique inventive permise par une telle indiscipline, de la situer, d’en révéler les formes comme les échelles, leurs temporalités et les effets de ces enchevêtrements, à la manière d’une étude de cas. Bien sûr, l’artiste a créé, c’est le sens de son métier, mais Sendas comptait avec une pluralité d’artistes, en dialogue avec des chercheurs, dans un projet menant à une exposition qui réunit en un tout solidaire l’œuvre originale et l’inscription, l’idée de l’épigraphie, et le discours qui en est à l’origine. Trois processus inventifs se sont ainsi entrelacés : l’un se rapportant aux œuvres, l’autre au document dans sa transformation, le dernier ayant trait au tout dans sa mise en commun et en espace. Cet élan, parce qu’il alliait ces divers processus, a longtemps été désordonné, discordant, chaotique, mais l’on peut se demander si une telle disharmonie n’a pas été, justement, la condition de crises décisives et fécondes dans le processus créatif.

L’arythmie du projet Sendas constitue la première raison objective d’une tension dans la mise en œuvres des idées. L’écoute et la disponibilité des commissaires ont été irrégulières, inéquitables sans doute, empêchées parfois par les engagements scientifiques, et en regard, les réalisations des artistes n’ont pas toutes suivi le même tempo (en raison de la nature même des projets, des engagements extérieurs des uns et des autres). Un exemple pour illustrer le désordre rythmique de Sendas. Le processus créatif de l’œuvre Relire/relier (Naomi Melville) est marquée par les heures de travail qu’exigeait la gravure d’une pièce de bois monumentale : durant plusieurs mois, la pièce de deux mètres a occupé l’atelier de l’artiste, un atelier ouvert à toutes et tous. L’installation de Giovanni Bertelli et Carlos Castellarnau Polyphonias relève d’une tout autre dynamique dans la mesure où le geste artistique était conditionné par les moyens techniques – il fallait concilier l’ambition artistique et les ressources disponibles dans un espace contraignant. La technique a été longuement réfléchie, discutée collectivement, testée in situ, laissant de côté la question du contenu de l’œuvre-même, en soulignant la contingence non sans alimenter l’inquiétude quant à sa faisabilité. Ce n’est que tard que les deux artistes ont su trouver la liberté créative pour composer. Leur hâte, conjuguée à la disponibilité nouvelle des artistes et des œuvres – Naomi Melville et sa sculpture en étaient – a donné l’occasion de lier plus organiquement non pas les œuvres entre elles mais les artistes aux œuvres : c’est la voix de Naomi Melville que Polyphonias fait résonner. Enfin, l’une des contraintes pratiques rencontrées par les compositeurs tenait dans le dispositif d’installation de leur œuvre. Or, ce n’est qu’à l’heure du montage (◉8), soit quelques jours avant l’inauguration, qu’on a constaté l’impossibilité de produire ce qui avait été imaginé au cours du processus créatif. Cette contrainte tout à fait matérielle a conduit les compositeurs à envisager à la hâte un nouveau dispositif et les commissaires à repenser la scénographie, en cherchant un élément épigraphique susceptible d’entrer en dialogue avec Polyphonias. Au bout du compte, à voir les tableaux noirs installés sur l’une des grandes cimaises blanches de la Casa de Velázquez à côté de la photographie épigraphique, l’œuvre et l’inscription ont profité de l’obstacle inattendu (◉9). Elles constituent ensemble un triptyque qui n’avait pas été pensé jusque-là.

Six œuvres ont été réalisées nel corso, deux préexistaient à Sendas ; l’une, Renommer, a été proposée par l’artiste elle-même, Naomi Melville, et s’est imposée comme une évidence pour tous les acteurs et actrices parce qu’elle emprunte, déforme et reforme l’écriture ancienne (◉10). Quant à l’autre, la série d’autoportraits de Sylvain Konyali, elle a été extraite d’un carton rassemblant quelques œuvres du graveur : le choix de les inscrire dans la scénographie se fonde autant sur l’inspiration provoqué par la découverte des trois gravures par l’historienne que sur la discussion avec l’artiste quant à leur raison d’être dans le cadre du projet (◉11). Le triptyque de Sylvain Konyali devient ainsi la pièce la plus étonnante sans doute de l’exposition, la moins “épigraphique”. Elle est la preuve que l’exposition Sendas epigráficas s’est construite dans les écarts et la turbulence, avant de devenir le lieu de leur agencement. Ces décalages, qu’ils concernent la fluidité du dialogue entre chacune des parties, la maturation des projets et leur fabrication, constituaient des brèches permettant la circulation des idées, des ressentis, et des formes de contaminations d’une œuvre à l’autre, mais aussi des points d’achoppements qui se sont montrés in fine créateurs. Rien n’était neutre. Apprendre à “penser avec les œuvres” (pour reprendre les mots de Thomas Golsenne à propos des enjeux du commissariat d’exposition), c’est aussi accepter l’improvisation et le prosaïque comme condition de la recherche20. Durant le temps de l’invention artistique, les chercheurs littéralement désœuvrés se trouvaient de fait inquiets, désorientés, indéterminés face à la nature de leur propre créativité21. C’est progressivement dans l’élucidation des œuvres, la révélation de leur forme, de leur couleur que s’est affirmée une capacité inventive en termes d’esthétique, et non plus de savoir. Incidemment, “penser avec les œuvres” a permis de statuer sur les pièces à exposer et sur les modalités de leur accrochage : la place à laisser et la forme à donner aux documents épigraphiques proprement dit. Les sous-sols de la Casa de Velázquez ont servi d’avant-scène à la scénographie ; durant des heures, artiste (Marie Bonnin), assistante artistique (Louma Morelière) et commissaire (Morgane Uberti) ont essayé des compositions où ne comptait plus que l’harmonie visuelle. La chercheuse y a perdu là ses habitudes et l’inscription déjà reproduite a poursuivi sa transformation en “presque œuvre”.

Ainsi, le montage de l’exposition s’entend comme la tentative de remontage de ces forces disparates et néanmoins connectées parce qu’elle suivait une même trajectoire ( ). Tout n’a été qu’une combinaison de recherches individuelles et collectives à plusieurs vitesses. L’exposition est bien la mise en acte de cet entre-deux annoncé par l’indiscipline : la formalisation d’une pensée à l’origine scientifique affectée par le geste artistique comme celui-ci est affectée par elle. En faisant de Sendas epigráficas l’événement et le lieu des infinies possibilités d’imagination permises par l’idée épigraphique et ses objets, l’aventure indisciplinée a bel et bien conduit à une liberté de création et c’est sans doute le mérite d’une telle posture. Composer une poétique de l’écriture épigraphique n’a évidemment pas éclairé l’épigraphie ou les inscriptions elles-mêmes, ce n’était pas le but, mais a montré ce qu’elles pourraient être, dans le jeu des affinités et avec pour seul souci une vraisemblance fictive22. Pour reprendre la formule d’Umberto Eco à propos de l’art, il ne s’agissait donc pas de comprendre ici, mais seulement de produire des compléments du monde, en ouvrant l’horizon de nos objets à un nouveau régime de vérité (où celle-ci s’allègerait de sa charge), vers une poétique du savoir ; un régime qu’il appartient à l’historien de convoquer ou non, lorsqu’il revient au travail historique.

L’illusion épigraphique :

stratégies pour une expérience esthétique de l’inscription

L’aventure Sendas epigráficas repose sur un non-dit concernant la dimension esthétique de l’inscription tardo-antique et médiévale. Or il n’est pas toujours évident de reconnaître d’emblée une beauté à tous ces objets. S’il ne fait aucun doute que certaines pièces sont investies dès leur genèse d’une qualité formelle chargée d’embellir le message, d’attirer l’attention du lecteur, d’orner l’objet ou l’espace, pour d’autres la dimension esthétique resterait à découvrir (◉12). Livrer le matériau épigraphique à la création artistique, c’est donc reconnaître implicitement que l’inscription contient du beau ou qu’elle le suscite, parce qu’elle fournit des éléments susceptibles d’entrer en composition pour produire un objet ambitieux sur le plan esthétique. Est-ce à dire alors que seul l’artiste dans son appropriation créative de ces traces du passé peut le mieux en révéler la beauté cachée ? Il s’en fait pour le moins le garant, sans doute bien plus que l’historien. Francesca Cozzolino témoigne, dans le texte qu’elle a livré pour cet ouvrage, de la diversité des processus créatifs des artistes engagés dans le projet Sendas epigráficas, diversité des points de vue aussi sur l’objet ancien. Pour nombre d’entre eux, les inscriptions tardo-antiques et médiévales sont d’abord devenues muses par défi, par jeu, par secours, justement pour les émanciper de leur statut de documents historiques qui, aux yeux de l’artiste, anéantissait toute possibilité de jouissance esthétique… Autrement dit, c’est peut-être bien l’inassouvissement suscité par l’examen des inscriptions qui a été moteur de la création23.

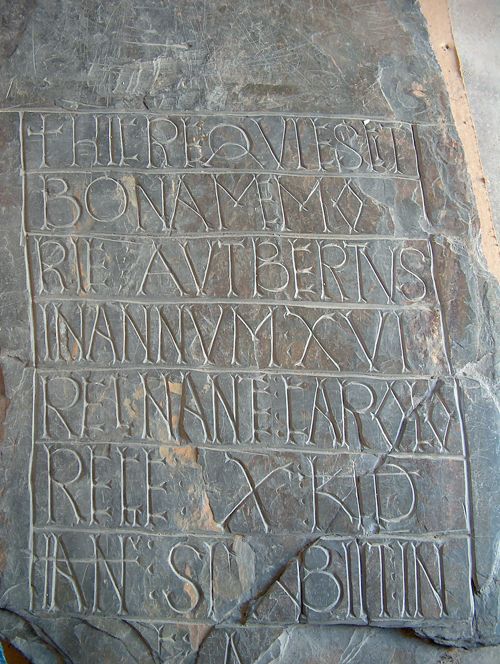

Cet inassouvissement n’est pas le propre du geste artistique et il fait écho aux impressions de quiconque à l’habitude de fréquenter les planches des grandes éditions épigraphiques et qui contemple l’extrême âpreté visuelle de la plupart des images reproduites : absence de contraste ou d’harmonie chromatique, répétition des formes et des modules, assemblage éminemment pragmatique des lettres et des matériaux… Si l’on y ajoute les épreuves du temps, qui ont gommé les éventuelles saillances de couleurs ou de formes, et la faible attention éditoriale généralement consacrée à la mise en valeur des reproductions, on ne peut que constater la distance qui sépare a priori la documentation épigraphique d’une entreprise artistique qui chercherait à en exalter la beauté, cachée dans les choix de graphies, dans l’élaboration de leur support ou dans le raffinement technique de leur mise en œuvre. Cependant, parce que l’écriture épigraphique est ontologiquement liée à un matériau et qu’elle n’existe précisément que dans la mise en œuvre du signe dans la matière selon des principes techniques visant à traduire le texte dans un objet, la dimension sensible, visuelle et esthétique de l’inscription constitue un élément fondamental, tantôt discret, tantôt implicite, tantôt défectif, du processus de composition épigraphique. Faire l’expérience de l’inscription, c’est en percevoir les contours et les propriétés matérielles par le regard, et éventuellement le toucher ; c’est apprécier dans l’objet les moyens de l’écriture ; c’est ressentir la qualité formelle des lettres et de leur support ; c’est reconnaître dans la forme prise par le texte le contenu du message épigraphique, au-delà de tout processus effectif de lecture.

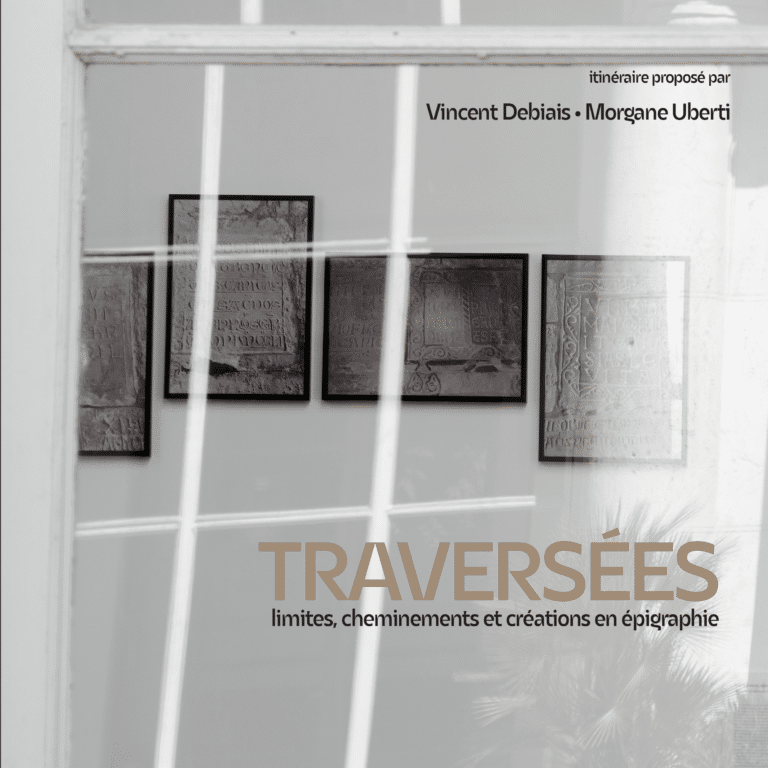

De fait, l’expérience du sensible ne conduit pas nécessairement à l’expérience esthétique, qui augmente cette dernière d’un plaisir par la reconnaissance d’une forme de beauté. On peut dès lors se demander si l’exposition Sendas epigráficas a participé au dévoilement d’un charme propre à l’inscription ou, plutôt, si elle a été l’occasion de son invention par la scénographie et la création des œuvres contemporaines en écho, permettant ainsi la contemplation esthétique de l’objet. Dans la mise en place de l’exposition, la dimension sensible et séduisante de l’écriture épigraphique et la possibilité de son expérience reposait sur la mise à disposition des inscriptions, sur leur regroupement au sein de l’espace scénographique de la Casa de Velázquez et sur la création d’une galerie épigraphique éphémère. Si de tels “musées d’inscriptions” existent réellement – on pense en particulier à la galerie épigraphique du Musée des Augustins de Toulouse (◉13), ils présentent les objets eux-mêmes. Le visiteur apprécie ainsi, par le regard, la dialectique matériau/signe. Surtout, il est confronté immédiatement au passé – un passé réifié – dans son authenticité a priori ; il fait alors l’expérience de l’histoire, du flux du temps dans la proximité concrète de sa trace. Pour Sendas epigráficas, cette expérience ne pouvait être celle des objets tardo-antiques et médiévaux dans la réalité de leur présence, mais dans l’illusion de leur reproduction. Évident, inévitable, ce choix conditionne pourtant l’idée et le contenu même du parcours scénographique.

Le programme de recherche LIMITS ouvrait les frontières d’une épigraphie qui rassemblait l’ensemble des traces écrites hors du monde manuscrit (mais exerçant éventuellement une relation avec celui-ci : lettrine, miniature monumentale, titre épigraphique, etc.24). Cette diversité documentaire inépuisable (bagues, fibules, mosaïques, peintures, sceaux, vases, monuments funéraires, inscriptions dédicatoires), qui est aussi le lieu d’une diversité de graphies, de mises en page, de tailles, de couleurs, de matières, confirme le statut de l’inscription comme objet visuel et celui de l’épigraphie comme kaléidoscope : en multipliant les points de vue, en renouvelant constamment les approches, en dévoilant tour à tour l’un ou l’autre aspect de l’inscription, la discipline dessine les contours d’un objet multiforme et changeant, loin de la stabilité muséale qu’on lui prêterait volontiers. L’inscription se regarde donc et accuse là ses possibilités esthétiques. Bien plus, dans le cadre de la scénographie imaginée pour Sendas epigráficas, ces possibilités esthétiques se voient encore augmentées par les conditions de la mise à disposition des objets. Reproduites sous forme de photographies – de grands tirages en couleur proposant une version glacée, satinée ou mate des inscriptions lapidaires ou métalliques, les inscriptions voient leur statut modifié une fois de plus : elles sont mises sous cadre, mises en vitrine, à la verticale ou à l’horizontale (◉14). Arrachées à leur lieu d’origine, elles sont décontextualisées à l’extrême : sans épaisseur, déracinées, elles prennent une texture sacrilège, absurde. La dalle de pierre, la lame de métal, le pigment et le textile s’uniformisent dans la photographie et il ne reste de l’inscription que ce que l’objectif a conservé : la diversité des couleurs, la profondeur des signes, les aléas de la conservation. Les changements d’échelle imposés par la volonté de rendre l’inscription visible pour le visiteur de l’exposition, de la rendre “scénographiable” dans un montage qui annule le contexte d’exposition originel de l’objet épigraphique – pire : qui le rend anecdotique, inutile, superflu, abscons – inventent la taille des inscriptions et leur attribuent, aux dépens de toute réalité documentaire, un format, un calibre (◉15). Ils produisent également des distorsions : la bague, le graffiti deviennent gigantesques (◉16), la dalle funéraire trouve son format originel (◉17). Passées au tamis d’une scénographie qui harmonise la taille de l’objet réel, celle du sujet photographié et celle de son cadre, les photographies inventent une nouvelle histoire de l’écriture épigraphique qui ne réside plus que dans la capacité des objets à devenir “regardables” dans le contexte d’une exposition artistique. La présence de la vitrine et l’accrochage solennelle des images sur le fond blanc et sacralisant des galeries de la Casa de Velázquez assoient davantage la dimension esthétique des inscriptions et leur attribueraient même le statut d’œuvre d’art. Tous ces choix sont discutables au regard de la science et ils concernent toutes les occasions de reproduction des objets anciens, qu’ils possèdent ou non une dimension artistique. Existe-t-il une posture à préférer entre l’original, sa reproduction à l’identique permise aujourd’hui par l’impression 3D, l’illustration anecdote ou argument dans un ouvrage scientifique, et la transformation de l’objet en image ? C’est cette dernière option qui a été retenue dans le cadre de Sendas epigráficas parce qu’elle autorisait la juxtaposition et la mise en séquence des inscriptions anciennes, entre elles d’une part, et avec les œuvres contemporaines d’autre part.

Le choix de recourir à des clichés, à des reproductions d’inscriptions plutôt que de convoquer les originaux tiendrait de l’imposture historique en ce qu’il génère un mensonge documentaire. Le visiteur ne se tient pas face à l’histoire-même mais face à une image de l’histoire, une illusion qui paradoxalement en est la plus saillante manifestation. Le mensonge et ses effets sont une affaire de medium et de techniques : de la prise de vue aux reproductions infinies alors permises, sous différents formats, sur différents supports, le document historique gagne la possibilité de métamorphoses sans cesse renouvelées jusqu’à devenir, éventuellement, une œuvre photographique. L’objet originel – le document d’histoire – qui trouvait sa raison d’être dans l’établissement des conditions d’une communication écrite, efficace ou non, subit par la photographie la réquisition de ces moyens langagiers pour se transformer exclusivement en œuvre visuelle. Dans ce déracinement de l’objet, la dimension textuelle, lexicale et prosodique se dissout dans le cliché qui fixe le lisible dans le visible. De tirage en tirage, la trace du passé devient objet du présent, une parcelle de contemporain, monumentalisée dans un nouvel objet qui ment quant à sa nature et sa fonction, ou pour le moins nourrit une ambiguïté. Sans le vouloir vraiment, Sendas epigráficas conduit à s’interroger sur un usage non-historien, fictif de l’histoire et sur ce qui sépare le document du documentaire, l’illustre de l’illustratif. Avec Walter Benjamin, c’est réfléchir sur ce qu’il demeure d’authentique dans le reproduit et revenir à la notion de persistance ; autrement dit à ce qu’il reste de la trace originelle et à ce que l’on perd d’un passé25. En ce sens, la scénographie de l’exposition n’est qu’une des versions possibles du réel une fois que celui-ci, devenu multiple par sa reproduction mécanique et arbitraire, peut être manipulé dans sa dimension objectale. L’histoire mise en cadre dans Sendas epigráficas ne dit rien d’autre de la culture écrite ancienne que ce qui peut en être reproduit et mise en scène ; ce qu’elle était échappe forcément à la dynamique du contemporain. L’inscription en sa photographie est d’abord une portion de présent, et c’est à ce titre qu’elle est manipulée par l’artiste dans la seule véritable action épigraphique de l’exposition. Dans Sendas, seul le geste artistique pourrait être tenu pour authentiquement épigraphique (◉18).

L’aplanissement produit par la photographie était compensé, par proximité, grâce au travail des artistes qui, dans la densité de la pierre, l’occupation de l’espace par le bois, la texture du papier, la fugacité du son, redonnait aux inscriptions anciennes une profondeur et créait un environnement au-delà du cadre photographique. L’exposition devenait dès lors lieu épigraphique. C’est bien dans ce voisinage de l’autrefois et du maintenant, dans la diversité des mediums que se réalise un “montage” total, sans solution de continuité d’une inscription à l’autre, d’une œuvre à l’autre, d’une inscription à une œuvre. La présentation des “images épigraphiques” s’est faite sous forme de tableaux regroupant des pièces de taille, de fonction, de matériau, de graphie différents ; en patchwork, en collage, en séries, en écarts. Il s’agissait de faire émerger du matériau lui-même la dimension esthétique qui s’y diffuse au-delà de la variété irréductible des formes, comme si finalement elle pouvait apparaître d’elle-même, et passer de la discrétion documentaire à l’évidence sensible. C’est la raison pour laquelle les cartels identifiant les images ont été réduits à l’essentiel. Pas question ici de muséographier les inscriptions et de les enfermer dans la rigidité du corpus ou du catalogue. Cette variété documentaire et les impossibilités discursives qu’elle génère conduisent implicitement à adopter le format warburguien de l’atlas pour constater et produire, par l’implicite et l’évocation, une connaissance éventuelle de l’association (◉19) ; c’est ce à quoi conduit involontairement la succession des diapositives au cours des rencontres scientifiques, et si l’on ne peut que regretter la frustration qui nait souvent face à cette accumulation stroboscopique des images d’une documentation que l’on ne fait qu’entrevoir, force est également de reconnaitre l’efficacité d’une telle mise en panneaux des objets26. Elle permet une invention de l’histoire, une forme d’évidence, au sens étymologique – on voit matériellement de quoi l’on parle, on perçoit ce qui résiste à l’interprétation. Il y a cependant, dans la démarche d’Aby Warburg, une composition qui dépasse les possibilités offertes par le montage. Certes l’accumulation, la juxtaposition et la mise en réseau permettent des rencontres inattendues, étranges ou monstrueuses entre les objets et les images. Elle permet surtout un fonctionnement ouvert de l’association, dans la mesure où le passage d’une image à l’autre n’est interrompue que par le renoncement du regard à poursuivre l’exploration d’un rhizome visuel connecté jusqu’au vertige – l’ordinateur Joshua de War Games interrompt son fonctionnement et la menace d’apocalypse nucléaire parce qu’il renonce à explorer les possibles du jeu tic-tac-toe27. En puissance donc, la dynamique de l’atlas renferme tous les possibles d’une quête du visuel qui voudrait épuiser les liens formels ou sémantiques entre les objets réunis sur le mur, la cimaise, dans la base de données, dans l’esprit, dans le musée. Elle façonne la fiction d’une exhaustivité, celle-là même qui manquait jusqu’à présent aux interrogations du programme LIMITS et qui créait une frustration avouée quant à l’impossibilité de la discipline épigraphique de rendre compte de la diversité des formes de la culture écrite ancienne. Dans le montage des planches de Sendas epigráficas, on avait trouvé fortuitement le moyen intellectuel de penser et de visualiser l’ouverture de cette liste infinie des supports, des formes, des fonctions, des contenus des inscriptions tardo-antiques et médiévales. Les œuvres créées par les artistes en résidence s’insèrent ainsi parfaitement dans ce parcours visuel sans frontière et opèrent les rebonds nécessaires pour poursuivre l’exploration dans la profondeur de la documentation. Il ne s’agissait plus simplement de considérer l’inscription comme une œuvre ouverte dont les possibilités d’interprétation seraient révélées par le geste créatif, mais de considérer Sendas epigráficas comme une œuvre en mouvements et surtout ouvrante, générant la porte d’entrée dans l’exploration rhizomique des phénomènes épigraphiques.

L’espace investi par l’exposition, dans les quatre galeries qui entourent le patio de la Casa de Velázquez, n’a pas été défini par des objectifs explicites du projet ; c’est le lieu traditionnellement mis à disposition pour l’accrochage des expositions. Il s’est avéré fort heureusement que cette finitude – un parcours circulaire mis au carré, dont le point d’entrée est aussi la porte de sortie – permet à l’exposition de s’arrêter. L’ouverture produite par la disposition des œuvres a la possibilité de se refermer et d’éviter ainsi le syndrome Joshua de la boucle. Chaque visite dessine un parcours visuel déterminé et les associations fortuites, poétiques et kaléidoscopiques se renouvellent à chaque fois que l’on ouvre l’exposition. Cette circularité assèche l’exhaustivité fictive du montage, elle permet de l’appréhender sans échec, elle y met un terme également. Sendas epigráficas résout ainsi la tension entre la partie et le tout qui avait émergé dans la problématique de LIMITS. La partie d’une documentation sauvage, empreinte d’une pensée graphique qui nous échappe encore très largement, et le tout d’une discipline qui veut réduire cette diversité dans l’absolu d’un questionnement contemporain. Et s’il s’agissait simplement de penser les choses sans conflit et de s’en remettre parfois à un traitement poétique du réel, de laisser s’unir ce que l’on sait, ce que l’on pense et ce que l’on sent, d’envisager la raison et l’émotion comme deux modalités pleines d’un être au monde capables, non pas d’en épuiser le sens, mais d’en éclairer les moyens de la quête ?

Notes

- En écho au Gai savoir Nietzschéen : D. Milo, “Pour une histoire expérimentale, ou la gaie histoire”, Annales ESC, 45/3, 1990 p. 717-734 ; D. Milo, A. Boureau, Alter histoire. Essais d’histoire expérimentale, coll. Histoire, Paris, 1991.

- P. Valéry, “L’infini esthétique”, Œuvres 2, Paris, [1934] 1960, p. 1342-1344.

- Au sens étymologique, premier, d’une esthétique comme aiesthesis : qui met en jeu la perception, l’expérience des sens soit “le recours à la sensation dans la connaissance de l’objet”, cette acception très large et première de l’esthétique en philosophie revient à Alexander G. Baumgarten, 1750, Aesthetica, Francfort-sur-l’Oder après une première apparition dans ses Méditations en 1735.

- P. Boucheron, L’entretemps. Conversations sur l’histoire, Paris, 2012, p. 26.

- B. Grésillon, Pour une hybridation entre arts et sciences sociales, Paris, 2020, p. 117-118.

- Dans cet ouvrage, se reporter à l’article d’Ambre Vilain qui revient sur les évolutions de la numismatique depuis le XIXe s. Le projet LIMITS lui-même en conviant des spécialistes de disciplines différentes (archéologues, historiens de l’art, historien des textes et des images) avait également pour ambition d’augmenter via cette confrontation les possibilités d’interrogation de l’inscription et donc d’agir sur l’épigraphie en tant que discipline.

- U. Eco, L’œuvre ouverte, Paris, [1965] 2015, p. 127-129.

- S’appuyant sur les travaux de Jacques Rancière et discutant son indisciplinarité dans sa définition de l’histoire : M. Aymes, “Historicités”, Labyrinthe, 17/1, 2004, p. 65-68 ; se reporter également à L. Dubreuil, “Défauts de savoirs”, La fin des disciplines. Labyrinthe, 27/2, 2007, p. 13-26. Les prises de position et pour une indisciplinarité comme mode de recherche et ses tentatives se sont en effet multipliées ces vingt dernières années : L. Loty, “Pour l’indisciplinarité”, in : The Interdisciplinary Century; Tensions and convergences in 18th-century Art, History and Literature, (éd.) J. Douthwaite, M. Vidal, 2005, p. 245-259 ; V. Huys, D. Vernant, L’indisciplinaire de l’art, Paris, 2012 ; D. Wolton, “Conclusion. Pour un manifeste de l’indiscipline”, Hermès. La Revue, 3/67, 2013, p. 210-222.

- Il s’agirait de penser “entre les disciplines”, en marge ou “à travers”, et pratiquer ainsi un espace ignoré puisque ne relevant pas du pensable tel que le définisse et l’impose les disciplines. C’est, entre autres, ce que l’on peut retenir de la très ambitieuse réflexion de Jacques Rancière focalisée sur la philosophie, la sociologie et l’histoire : J. Rancière, “Thinking between disciplines. An aesthetics of knowledge”, Parrhesia, 1, 2006, p. 1-12.

- Nous empruntons là les mots de Laurent Dubreuil, dans sa communication partagée avec Marc Aymes à propos de la revue Labyrinthe dans le cadre du colloque Histoire et littérature en débats, 10-12 janvier 2013 : http://cral.ehess.fr/index.php?1406.

- Sur la position de l’artiste-chercheur et celle du chercheur-artiste, se reporter dans cet ouvrage à l’article de Clovis Maillet. Sur l’“indisciplinarité” que recèlerait le lien arts-sciences voir A.-L. Amilthat-Szary, “Revendiquer le potentiel critique des expérimentations arts-/sciences sociales ? Portrait du chercheur en artiste”, AntiAtlas Journal, 1, 2016, p. 18-19.

- S. Delacourt, “L’artiste-chercheur ou quand les sciences sociales deviennent forme”, AOCmedia, 2019, revue en ligne https://aoc.media/analyse/2019/10/31/lartiste-chercheur-ou-quand-les-sciences-sociales-deviennent-forme/.

- Cette crise des disciplines se comprend aussi dans le contexte de transformation de l ’organisation de l’Enseignement Supérieur de la Recherche en France (et plus largement à l’étranger), en lien avec les orientations de l’European Council of Research visant à repenser la sectorisation disciplinaire. Cette “mutation brutale” qui remonte à une dizaine d’année, conduirait, au moins de manière institutionnelle, au pire dans les pratiques, à la prévalence de la thématique sur la discipline-même, celle-ci finalement s’effaçant à l’heure de l’évaluation de la pertinence et/ou des enjeux scientifiques de la recherche (sur projet). Une telle analyse qui conduit à évaluer l’impact et les contradictions de ces choix politiques et idéologiques sur les humanités, mais leurs échecs quant à la construction d’une une inter- ou transdisciplinarité réelle, profonde et efficace, est proposée par Antoine Compagnon : A. Compagnon, “Histoire et littérature, symptôme de la crise des disciplines”, Le Débat, 3/165, 2011, p. 62-70.

- Op. cit. : Colloque en ligne, Littérature et histoire en débat ; également le dossier thématique qu’ y consacre la revue Le Débat en 2011 : L’histoire saisie par la fiction. Le débat. Histoire, politique, société, 2011/3, se reporter en particulier au bel article de Patrick Boucheron : “On nomme littérature la fragilité de l’histoire”, p. 41-56.

- Sur le récit historique comme œuvre et conduite créatrice et objet d’une poïétique : R. Passeron, “Poïétique et histoire”, Espaces Temps, 55-56, 1994, p. 98-107.

- En dernier lieu : A. Caillet, “De quoi les expérimentations artistiques du passé sont-elles l’avenir ? Portrait de l’artiste en historien à l’âge de la fin de l’histoire”, Proteus 12. Remontage du temps en art, 2017, p. 12-20. Le titre l’indique, il s’agit plutôt de discuter une modalité d’appréhension du passé et/ou de ses traces au titre d’une alternative à l’histoire proprement dite.

- A.-L. Amilthat-Szary, “Revendiquer le potentiel critique des expérimentations arts-/sciences sociales ? Portrait du chercheur en artiste”, AntiAtlas Journal, 1, 2016, p. 10.

- La poïétique telle que l’a posée Paul Valéry en 1937 est aujourd’hui pleinement entrée dans le champ de la philosophie de l’art au titre de l’analyse de la génération de l’œuvre jusqu’à sa production, dans son rapport étroit avec son auteur. Dans son étymologie, elle désigne bien la création de l’œuvre, induisant tant sa fabrication que son achèvement. Pour quelques repères bibliographiques : P. Valéry, Première leçon du cours de poétique. Leçon inaugurale du cours de poétique du Collège de France, 1937, disponible en ligne : http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html ; et après lui : R. Passeron (dir.), Recherches poïétique, 5 tomes, Paris, 1975-1982.

- Ce basculement vers une “dynamique praxique” s’émancipant donc des enjeux du savoir (“registre de la connaissance”) est proposé dans le cas particulier du re-enactment : A. Caillet, “De quoi les expérimentations artistiques du passé sont-elles l’avenir ? Portrait de l’artiste en historien à l’âge de la fin de l’histoire”, Proteus, 12, 2017, p. 20.

- T. Golsenne, “Penser avec les œuvres. L’exposition comme bricologie”, Proteus, 1, p. 48-56.

- La constitution de la banque d’images/photographies épigraphiques réalisée en début de projet relevait finalement déjà de choix autant esthétiques que scientifiques et témoigne déjà d’une forme de créativité, mais non conscientisée à ce stade : pour un accès à cette banque d’images : http://www.exposendas.org/processus/banque-dimages/

- On en revient à la distinction établie par Aristote entre le poète et l’historien, dans son traité sur la Poétique, en particulier IX, 1,2,3 : “Il est évident, d’après ce qui précède, que l’affaire du poète, ce n’est pas de parler de ce qui est arrivé, mais bien de ce qui aurait pu arriver et des choses possibles, selon la vraisemblance ou la nécessité. II. En effet, la différence entre l’historien et le poète ne consiste pas en ce que l’un écrit en vers, et l’autre en prose. Quand l’ouvrage d’Hérodote serait écrit en vers, ce n’en serait pas moins une histoire, indépendamment de la question de vers ou de prose. Cette différence consiste en ce que l’un parle de ce qui est arrivé, et l’autre de ce qui aurait pu arriver. III. Aussi la poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus élevé que l’histoire ; car la poésie parle plutôt de généralités, et l’histoire de détails particuliers”.

- Cette frustration a par exemple été exprimée notamment par Marie Bonnin (Pruebas) ; se reporter à l’article de Francesca Cozzolino dans cet ouvrage pour y découvrir le ressenti et la démarche de l’artiste.

- Sur ce point, se reporter dans cet ouvrage aux articles de Brigitte Bedos-Rezak et Daniel Rico.

- Sur ce point, se tourner vers la proposition de Christine Schmider qui s’appuie donc sur L’œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique (W. Benjamin, 1936) : C. Schmider, “La dialectique de l’authenticité chez Walter Benjamin. Enjeux politiques et esthétiques”, Noesis, 22-23, 2014, p. 29-42.

- Sur la tradition des atlas, se reporter à Didi Huberman, L’Atlas ou le gai savoir inquiet, Paris, 2011 ; voir également les pages 283-284 de R. Recht, “L’Atlas Mnémosyme d’Aby Warburg ”, in : Aby Warburg, L’Atlas Mnémosyne, 2019 [2012], p. 274-287.

- “A strange game. The only winning move is not to play” : Le film, réalisé par Jon Badham et sorti en 1983 se fait l’écho, dans le contexte de la guerre froide, de la question de la place de la machine dans la décision (faillibilité de l’homme vs rationalité intelligence artificielle) ou encore le dépassement de l’homme par la machine qu’il a lui-même créé (et la servitude à venir). Un adolescent entre en contact avec un programme informatique extrêmement puissant – WOPR nommé Joshua – utilisé par l’armée américaine comme instrument de décision et de prévision des actions en cas de guerre nucléaire. S’engage alors une partie entre l’adolescent jouant l’Union Soviétique et Joshua, les États-Unis. L’armée américaine prend la virtualité du jeu pour réelle et prépare une riposte concrète contre l’URSS. Si le jeune garçon abandonne le jeu après s’être rendu compte des conséquences terribles de son geste, Joshua veut continuer à jouer, il prend alors le contrôle total du jeu sans que l’armée soit en mesure d’estimer la virtualité des attaques au point de déclencher une guerre nucléaire.