Introduction : trouver sa place

La théoricienne de la littérature Toril Moi1, à l’origine de la réappropriation féministe de la sociologie bourdieusienne, montra que le genre est construit comme une catégorie du même ordre que la classe (Albenga, 20072), et qu’un capital symbolique négatif est associé au genre féminin qui, de ce fait, est porteur du stigmate de l’illégitimité (Adkins, Skeggs, 20043). Ce stigmate, évoqué à propos de la réception du premier long-métrage d’Albertina Carri, No quiero volver a casa, s’atténua entre-temps, en raison de la réception et de la répercussion médiatique et intellectuelle, nationale et internationale, de son second long-métrage, Los rubios (2003), un ovni post-mémoriel incomparable et inclassable qui la plaça dès lors au rang des personnalités remarquables du champ de la culture argentine.

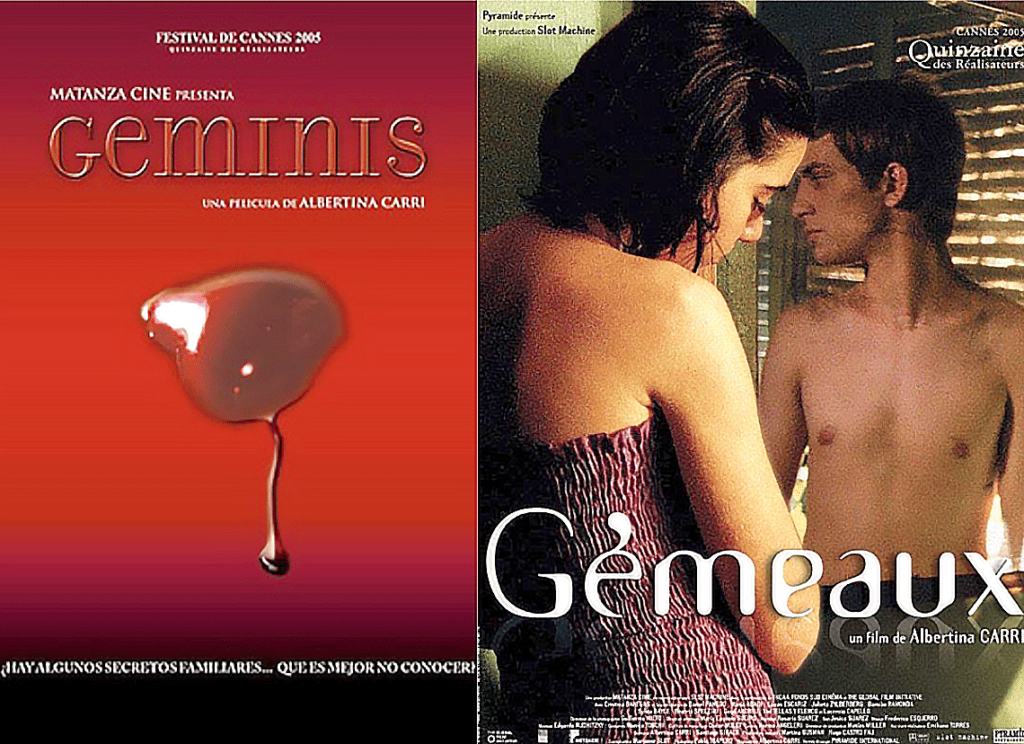

Après avoir remporté lors de la 5e édition du BAFICI le Prix du Public et le Prix du Meilleur Film pour Los Rubios, Albertina Carri revint au Festival en 2005, cette fois en tant que jurée de la 7e édition. Elle fut également invitée à présenter en avant-première hors compétition et en clôture du Festival Géminis, déjà sélectionné par les programmateurs de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, en mai 2005.

Pour paraphraser le titre de l’ouvrage que Dominique Maingueneau consacra à la création littéraire, on peut aussi se demander si elle avait de ce fait trouvé sa place dans le champ cinématographique4. Le processus de production de Géminis témoigne en tout cas de la possibilité qui lui fut offerte d’accéder à une co-production internationale de qualité. En effet, le soutien de Matanza Cine, fondé par le cinéaste Pablo Trapero5, assura au film un ancrage dans le « Nouveau Cinéma Argentin » alors en voie de réorganisation pour consolider son rôle de « cinéma d’auteur latino-américain indépendant ». D’autre part, le soutien de la maison de production indépendante française, Slot Machine6, confirma l’acquisition d’un capital symbolique au sein de l’industrie cinématographique mondiale. Ce montage financier témoigne de la construction d’une position dans le champ cinématographique à travers des négociations avec les formes mouvantes d’un « capital symbolique négatif » (Toril Moi, 1991) que je souhaite relier à la paratopie créatrice, le concept proposé par Maingueneau et qui recoupe l’appartenance et la non-appartenance à un groupe (familial, sexuel, social), à un lieu, à un moment, à une langue, etc., dans une logique dynamique et située.

Marquée par le collectif où Albertina Carri se « positionne », cette position mouvante est complexe car la paratopie est un « processus à l’issue radicalement incertaine qui est à la fois construction d’une identité énonciative et fabrique de soi, à travers un récit qui se construit en prenant appui sur des schémas partagés par la collectivité dont on attend la reconnaissance » (Maingueneau, 2016 : 14). Je propose donc d’envisager comment, parallèlement et simultanément à la question des conditions de la création esthétique, se jouent d’autres négociations et se déploient d’autres rapports au sein du texte filmique. C’est ce que la sociocritique envisage comme le résultat du travail de l’interdiscours, dynamique, sur l’intertexte, préconstruit, autrement dit comme la traduction de la lecture du temps sur le temps. Enfin, je signale que l’étude du film dialogue avec celle que Michèle Soriano consacra à l’écriture de l’inceste dans Géminis7[7].

Ruines circulaires

La maison-mère

La famille bien sous tous rapports

La famille est généralement envisagée dans les œuvres de fiction comme « mot d’ordre » ou catégorie réalisée (Bourdieu, 19938). Le principe de construction de la réalité collective se fonde sur la représentation que ses membres se font d’elle, ainsi que sur des discours qu’ils tiennent sur elle, sur des injonctions, des prescriptions et des interdits tacitement reconduits. Bourdieu parlait de fiction sociale réalisée pour évoquer le processus suivant :

Ainsi la famille comme catégorie sociale objective (structure structurante) est le fondement de la famille comme catégorie sociale subjective (structure structurée), catégorie mentale qui est le principe de milliers de représentations et d’actions (des mariages par exemple) qui contribuent à reproduire la catégorie sociale objective. (Bourdieu, 1993 : 34)

C’est ce cercle de la reproduction de l’ordre social qui paraît naturel et, de là, universel, alors qu’il est une construction arbitraire, un artefact social, qu’Albertina Carri va « dés-instituer » dans Géminis. Je veux pour cela mettre en évidence la façon dont la cinéaste travaille les articulations entre les liens sociaux et l’organisation des discours sur la famille depuis des dispositifs énonciatifs qui révèlent un positionnement original quant aux formes de violence institutionnalisées. Sa stratégie à contre-courant et inattendue consiste à aborder par une mise en scène apparemment mimétique la mise en discours de la respectabilité bourgeoise, un critère décisif du marché matrimonial des élites argentines en voie de recomposition au début du XXe siècle, et en voie de décomposition depuis la seconde moitié de celui-ci (Losada, 2012).

Mon hypothèse est que la provocation apparente liée au thème du film – l’inceste – est en fait un prétexte à dévoiler ce qui est si évident qu’on refuse de le regarder, à savoir l’endogamie d’une classe bourgeoise aveugle et fermée sur elle-même. Pour l’éprouver, je m’intéresserai au dispositif filmique qui se fonde sur la claustrophobie et la circularité afin d’exhiber la violence naturalisée au sein de la famille « bien sous tous rapports ». Dans un deuxième temps, j’examinerai la représentation des liens affectifs et d’une relation amoureuse dont la sexualité incestueuse est filmée depuis un angle inhabituel : la normalité.

La fréquentation de l’œuvre de Carri m’incite à affirmer qu’elle partage Le sentiment [tragique] de l’histoire (1970) du poète-cinéaste italien Pier Paolo Pasolini et que le manifeste poético-politique sous forme de collage, La rabbia (1963), influença sa propre praxis clairvoyante, radicale et enragée. Ce dernier adjectif renvoie selon moi au fait que les deux cinéastes souffrent, à un demi-siècle d’écart « de tous les conformismes possibles dans tous les systèmes possibles »9[9]. Contrairement à Théorème (Pasolini, 1968) ou, plus récemment, à Funny Games (Haenecke, 1997) – souvent comparé à Salo ou les 120 journées de Sodome (Pasolini, 1976) –, dont le moteur narratif est l’élément extérieur introduit au sein d’une famille aisée pour semer le chaos, dans Géminis, la réflexion sur la violence ne passe pas par la monstration la plus intolérable de celle-ci mais par un mimétisme esthétique apparemment réaliste. En cela, il me semble que Géminis dialogue d’une façon singulière avec L’Ange Exterminateur (El ángel exterminador, 1962) de Luis Buñuel, qui depuis son exil mexicain, devint l’entomologiste de la décadence de la société mondaine. L’attaque du pilier de la structure sociale, la famille, déjà mise à mal dans No quiero volver a casa, se poursuit donc dans Géminis. Carri s’attache cette fois à dénaturaliser la violence de classe, de race, de genre et de sexualité en prenant pour point d’appui le capital symbolique longtemps fondé sur l’endogamie des classes aisées dans une logique d’auto-institution : la respectabilité.

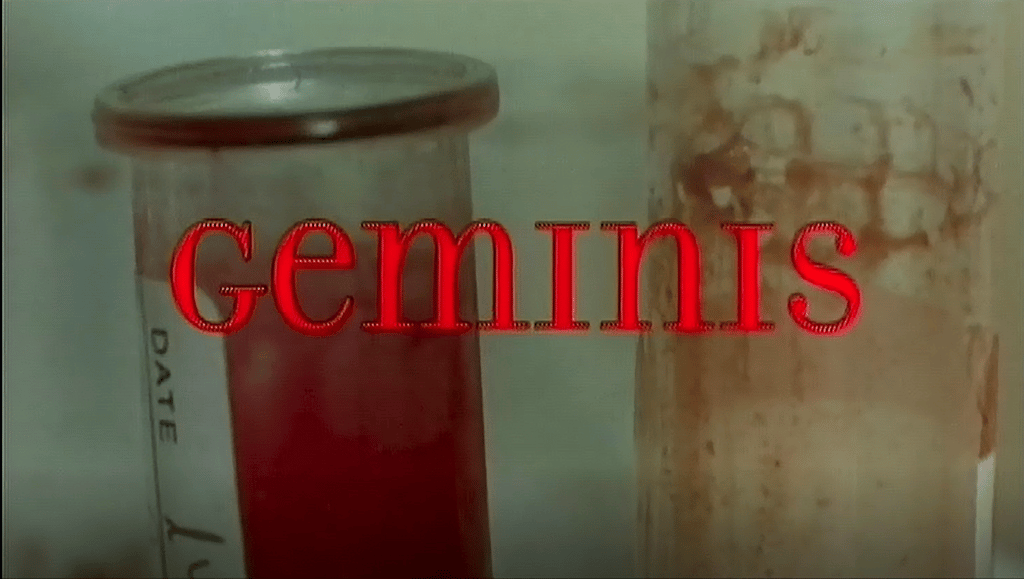

Le générique

Le film s’ouvre sur une série de plans de détail d’une prise de sang filmée au plus près de la peau percée par une aiguille, et du trajet de l’échantillon prélevé entre plaques de verre, tubes et appareils de laboratoire aux couleurs contrastées. Le montage impulse un rythme soutenu à ce ballet de tubes de sang déplacés, agités, rehaussé par une bande-son10 qui mêle bruits de gants manipulant des attaches en caoutchouc, bruits métalliques de machines de laboratoires et murmures incompréhensibles mais audibles sur lesquels se pose le thème composé par Edgardo Rudnitzky, où domine une contrebasse puissante et profonde.

La chorégraphie audio-visuelle donne une tournure énigmatique à la référentialité médicale de la scène. Les sensations corporelles s’en trouvent aiguisées dans le même temps que débute la quête de points d’appui narratifs, elle-même exacerbée par l’actualité politique. À quelles histoires et à quelle Histoire ces échantillons de sang renvoient-ils11 ? S’agit-il d’établir une parenté, de détecter un virus, une maladie ou un agent infectieux, de confirmer une grossesse ?

Le générique d’une minute trente se conclut peu après que le titre du film, apparu d’abord en rouge sur le fond clair du laboratoire, s’affiche sur un fond noir, la césure visuelle étant redoublée par la bande musicale. Plusieurs instruments – vibraphone et marimba – passent au premier plan sonore dans une sorte de crescendo qui s’interrompt sur des tonalités aiguës légèrement stridentes auxquelles succèdent des pépiements d’oiseaux assurant le raccord sonore avec la séquence suivante dont ils sont les premiers sons intradiégétiques. Ce tuilage sonore ou overlapping signe un lien entre cette séquence de générique polysémique et inconfortable et le reste du film ainsi placé sous le signe du sang. La « couleur archétypale, la première que l’homme a maîtrisée, fabriquée, reproduite » (Pastoureau, 201612) sera aussi criante que le silence qui enveloppe les liens du sang de la famille protagoniste.

A posteriori, cette entrée perturbante et énigmatique dans la fiction annonce le programme du film : le prélèvement de sang n’est pas qu’une métaphore des liens de famille (Amado y Domínguez, 2004) ; il s’agit aussi de prélever le sang pour l’analyser, avec des procédés objectifs et distanciés (Soriano, 2017 : 24). Carri se propose en effet de disséquer le processus de (re)production du modèle familial institué par la société comme une entité fondatrice et garante de la civilisation et du sujet modernes, un modèle qui exige la soumission de ses membres à un ensemble de normes disciplinaires sédimentées, naturalisées.

La nausée en huis clos

La première séquence (1:32-3:45) nous introduit ainsi au sein de la fiction familiale en tant que performance sociale. Tout commence par un mouvement de pano-travelling avant fluide et lent qui traverse différentes pièces d’une demeure bourgeoise et s’introduit dans l’intimité des rituels matinaux de ses habitant·es. La caméra assume d’emblée une position voyeuriste qui rompt avec le principe de l’identification à des personnages et crée un dialogue d’une autre nature avec l’espace lui-même, traité comme un protagoniste avec une entité narrative propre (Soto, 201713). L’essentiel du récit s’y déroule dans un huis clos progressivement oppressant malgré les dimensions et la beauté des lieux, dont les vastes surfaces, le mobilier et le moindre objet ont sans doute été soigneusement conçus ou choisis par la maîtresse de maison, Lucía (Cristina Banegas), décoratrice d’intérieur, la première filmée et la première à prendre la parole, dans un soliloque filmé devant la glace de sa salle de bain à côté de son époux muet, Daniel (Daniel Fanego).

Les premiers plans nous offrent donc une visite guidée qui débute à l’étage, dans l’alcôve parentale, dont les murs peints en rouge bordeaux et blancs cassés assurent une harmonie chromatique14 en parfaite adéquation avec les gestes et déplacements de la grande ordonnatrice du foyer, la mère. La première césure chromatique vient du vert vif de la pièce d’où Jere (Lucas Escariz), cadré de très près, semble hésiter à sortir. Sur le seuil, il croise et salue sa sœur Meme (María Abadi) en short pyjama qui passe un pull et descend l’escalier. Sa fonction dramatique sera décisive à la fin du film mais, à l’orée du récit, l’escalier signale architecturalement la frontière entre la dimension conviviale de l’espace de réception du rez-de-chaussée et la dimension intime de la famille dont les chambres et les salles d’eau sont situées à l’étage.

La baie vitrée du coin salon-télévision donne sur un jardin entouré de hauts murs qui signalent visuellement une coupure avec le monde extérieur dont ne filtrent que quelques bruits tamisés (travaux, circulation, klaxon). La cuisine et les dépendances restent hors champ, et l’on ne fait qu’entr’apercevoir la domestique, ce qui correspond à un partage classique des espaces et des protagonistes principaux et secondaires.

Le dispositif filmique se fonde sur la coprésence d’une part d’un régime visuel et discursif légitime, autorisé, dominant, celui des apparences, souligné par l’esthétique très soignée des accords et contrastes chromatiques qui traduit le confort matériel et l’élégance de la demeure bourgeoise, et d’autre part, l’omniprésence de surcadrages et d’effets de spécularité, déjà relevés dans NQVAC, qui signalent la duplicité de ce qui se donne à voir et à entendre tout en introduisant un brouillage porteur de désordre. Ces procédés créent un cadre d’énonciation complexe qui se caractérise par la scrutation et le maintien à distance des corps pourtant filmés de très près. La caméra à l’épaule se faufile dans les coins et recoins :

se introduce, se mete incesantemente en los intersticios del orden burgués hermético, dilatando sus grietas, y se desliza, navegando de cuarto en cuarto, construyendo planos con sobreencuadre sistemático : puertas superpuestas, ventanas, escaleras, cortinas, paredes, muebles, ramos de flores y objetos diversos saturan el encuadre y repiten interminablemente, como la voz quebrada de Lucía, la clausura, de lo visible y de lo decible. (Soriano, 2017 : 28)

Le surcadrage quasi systématique crée des interstices au sein du plan, en altère la perception et interroge la fluidité de surface de la représentation. La répétition de ce geste de composition du cadre met en abyme l’artifice cinématographique et l’opacité de l’illusion mimétique. En effet, la démultiplication du cadre dans le cadre devient une stratégie esthétique dont la visée est aussi de dénuder cette illusion de réel et d’illustrer la représentation de soi à laquelle se livre la famille aisée, ou du moins certains de ses membres, enfermés dans une logique de répétition et qui refusent de se confronter au réel.

Miroirs

Les miroirs, présents dans de nombreux plans complexes techniquement et déstabilisants du point de vue de la perception, symbolisent selon moi le besoin de se retrouver. Ils sont une surface où les corps, les désirs et les identités cherchent soit à valider la légitimité de leur image – dans le cas de Lucía – soit à se rendre intelligibles. Albertina Carri n’utilise pas le miroir pour sa fonction d’introspection ou pour symboliser un monde imaginaire mais pour sa spécularité. Celle-ci symbolise à la fois le dispositif narratif et le plaisir de narration, autrement dit, elle agit à la fois comme une mise en abyme du cinéma qui ne s’extraie pas de l’image « parfaite » qu’il peut produire, et comme une mise en abyme de la position de spectateur·rice et du désir d’illusion aisément satisfait par l’usage des genres – le mélodrame tout particulièrement. La réflexion sur la nature de l’image cinématographique, une constante dans l’œuvre de la cinéaste, intervient dans le corps du texte filmique pour créer une fissure dans la matrice normative, pour peu que l’on prête attention à l’excessive normalité de la forme « classique » du film.

L’aisance mécanique des gestes de l’actrice Cristina Banegas en témoigne. Elle ne se regarde jamais vraiment lorsqu’elle se prépare devant la glace de la salle de bain, lorsqu’elle compose le masque qui recouvrira – comme les textures satinées et élégantes de sa garde-robe – son corps, son identité et ses désirs d’un voile protecteur, d’une armure sociale dont l’oxydation filtre pourtant dans ses interactions. La composition des plans expose une impossible identification et une perte de sens : Lucía est-elle le reflet ou la reflétée dans les miroirs sans teint et sans tain15 des glaces de la salle de bain ? Par contraste, le frère et la sœur semblent se chercher dans le miroir, comme si leur image ne coïncidait pas avec leur être. Dans les glaces où elle et lui se cherchent et se croisent se lit un écart entre leurs corps, leurs visages, leurs désirs et leurs identités sociales préconstruites.

Toutefois, Carri prend soin de ne pas nous immerger dans le pathos dramatique, interrompant le plan sur la distance douloureuse qu’ils doivent maintenir. Cette décision renvoie à la construction du point de vue : il s’agit d’accompagner sans s’identifier, et c’est cela qui rend possible la compréhension de l’intention du film. La cinéaste dynamite de l’intérieur la mise en scène à laquelle la bourgeoisie se livre pour elle-même dans un huis clos nauséeux où le dédoublement permanent signifie cela, le fait de se regarder en train de regarder, une théâtralisation et une dramatisation autocentrée qui est devenue l’activité première pour maintenir le statut et la respectabilité qui va avec.

Le regard classant

Bloc 6 • Albertina Carri, Géminis

Le regard classant

Le coût du maintien de la respectabilité

La répétition des noces du fils aîné symbolise la volonté de maintenir à tout prix les apparences et l’apparat de classe. Ce simulacre du bon fonctionnement d’un système social en déréliction et d’un rituel imposé – le mariage – est associé au déni du réel souligné par l’absence de référence à la crise de 2001 et à toute actualité. La célébration est censée réparer l’affront du fils chéri Ezequiel (Damian Ramonda) dont le seul écart a consisté à choisir une épouse en dehors de son environnement social et national – Montse, interprétée par l’actrice argentine Julieta Sylberberg est en effet d’origine espagnole dans la fiction. Le tort doit être réparé symboliquement, selon la tradition familiale, et en présence du plus grand nombre de ses représentant·es. L’empressement de Lucía tout au long des préparatifs rend compte de son obsession de bonne mère de famille chargée d’assurer la reproduction sociale. La question de la filiation a toutefois déjà été réglée par l’officialisation de leur union légitimée religieusement et civilement en Espagne.

La monstruosité de la mère vient de son souci des apparences qui en dit long sur l’importance de se distinguer. Éduquée selon des normes de conduite fondées sur une assignation de genre, Lucía et sa sœur, comme leur mère avant elle, s’emploient à protéger la généalogie familiale en transmettant un nom – sans doute issu de l’immigration – ainsi qu’un héritage matériel, immobilier et symbolique, en conformité avec les normes de l’histoire moderne de la mère-patrie.

Lucía incarne une matriarche, produit de la haute bourgeoisie portègne, à qui il revient d’éduquer sa descendance afin de conserver son statut et les privilèges attenants, tout en servant d’exemple aux catégories populaires dont il convient de ne jamais se rapprocher et de veiller à ce que celles-ci ne se rapprochent jamais trop. Le « regard classant » – tel que l’a formulé Lynette Finch16 – est ici exacerbé par la mise en scène de pratiques liées à l’usage de catégories morales avant tout attribuées aux femmes. La répétition en fait un ressort dramatique qui dévoile la logique genrée sous-tendue par l’usage de ces catégories morales par les femmes, les premières scrutées, quelles que soient leurs origines sociales. Les mères sont ainsi les chevilles ouvrières de l’édifice discursif chargé de construire et de pérenniser la famille bourgeoise moderne. Il se duplique comme un modèle sur lequel se calque la catégorisation des classes populaires :

le comportement des femmes était interprété au prisme de leur rôle d’épouse et de mère, fondé sur la responsabilité, le contrôle de la sexualité, les soins apportés aux enfants, à leur protection et leur éducation, et leur capacité à surveiller au sens large les hommes des classes populaires. L’observation et l’interprétation du comportement sexuel des femmes des classes populaires sur la base de leur apparence irriguaient les conceptualisations élaborées par la bourgeoisie. (Finch, 1993 : 10, citée par Skeggs, 2015 : 4217)

La notion de respectabilité, forgée par les classes possédantes et érigée en projet pour les classes populaires, illustre les rapports de domination et le poids de conditionnements sociaux universalisés qui omettent pourtant de considérer les conditions matérielles réelles d’existence des individu·es concerné·es. Bourdieu démontra que la légitimité de cette norme prétendument universelle qu’est la famille cache en fait une situation de privilège, car pour réaliser cette catégorie effectivement, encore faut-il réunir des conditions d’existence et disposer d’un bien commun à transmettre, que celui-ci soit économique, culturel, ou symbolique. À travers la figure de la mère, Carri dévoile le processus de reconduction de la norme comme moyen de reproduction d’une situation privilégiée fondée sur l’exploitation des femmes des classes populaires dont Olga, la nana-criada, la nourrice-domestique, est une figure exemplaire. L’oppression de celle-ci est à la fois révélatrice de l’omission historique des femmes subordonnées historiquement par une construction sociale héritée du colonialisme qui ne peut assurer son pouvoir « qu’au prix de la destruction des vies et des cultures locales. » (Federici, 2019 : 10718).

Scène de la vie familiale

La séquence du scrabble dans la maison de campagne19 correspond sur le plan diégétique à la troisième journée et précède la grande fête organisée par Lucía selon les rites de la famille qu’elle impose à sa belle-fille afin de restaurer l’ordre et la tradition, autrement dit l’endogamie sociale. Elle se situe juste après l’échappée en discothèque de Jere, Meme, Ezequiel et Montse, durant laquelle la relation sexuelle entre frère et sœur a été consommée, et s’amorce par un raccord sonore, le bruit de la pluie battante prenant le relai de celui de l’explosion de la borne d’incendie que la voiture a heurtée.

Le premier plan signale une ellipse, un changement de lieu, et constitue selon moi un clin d’œil à La ciénaga de Lucrecia Martel : le plan de détail d’une aile de voiture embourbée d’où s’extrait une personne dont on ne verra que les jambes et dont les chaussures de ville s’enfoncent dans la boue avant de sortir du champ.

La caméra voyeuse circule sur un mode feutré dans un salon de campagne dont l’éclairage est opacifié par les barreaux aux fenêtres et la pluie qui empêchent l’accès visuel à l’extérieur de la pièce. Le feu de cheminée, un certain relâchement sur le plan vestimentaire, gestuel et verbal, ainsi que dans la décoration de la pièce – où semblent avoir été entreposés des meubles de famille depuis plusieurs générations – marquent un décalage par rapport au mode de vie citadin observé précédemment. Installé·es de part et d’autre d’une table basse vers laquelle leurs regards se portent, où légèrement en retrait, Lucía, Jere, Ezequiel et Montse jouent au scrabble. « Casa-miento » annonce fièrement Lucía, se félicitant de sa performance « estoy hecha una luz ». La redondance autoréférentielle à l’étymologie de son prénom ajoute à l’ironie de la scène, le substantif « casamiento » voulant dire mariage et « casa-miento », comme l’articule Lucía en soulignant la césure, maison-je mens. Le père apparaît en amorce sur la droite.

L’humour de la cinéaste ne s’arrête pas là. Si le nom propre au moyen duquel Ezequiel triche, provoquant la fureur de son frère, n’est pas prononcé et demeure invisible à une vitesse normale de visionnage, celui-ci apparaît furtivement si l’on effectue un arrêt sur image qui révèle le contenu du jeu en cours : « Ratas, telón, suaves, casamiento et Medea », autant de mots-clés qui, exception faite de « casa-miento » ne sont pas prononcés. Ces mots « rats, rideau, doux, maison-je mens- mariage-mensonge, Médée » font écho, comme un disque rayé ou comme une série reproduite sans fin, aux enjeux discursifs du film. Or, l’ironie involontaire vient de ce que le frère et fils aîné, qui vient de poser Médée sur le tableau de scrabble en faisant allégeance à sa mère, énonce comme en présage, la destinée sacrificielle de celle-ci. Le point de vue de la cinéaste s’exprime ici à travers ce qu’il est tentant de lire comme une boutade psychanalytique, elle-même compensée ou nuancée par l’adjectif conjugués au pluriel « suaves », « doux » qui fait office d’intrus dans cette liste et qui a peut-être été posé par Jere.

Cette piste renforce par ailleurs l’idée d’un dialogue entre l’œuvre de Carri et celle de Pasolini. Celui-ci réalisa en 1969 une version très personnelle et très énigmatique de Médée, à partir de la tragédie d’Euripide, et l’accompagna d’un recueil de poèmes, Visions de la Médée, écrit sur le tournage, qui enrichit son intention sans jamais l’expliciter. Carri convoque en biais la figure maudite et fascinante de la magicienne-sorcière, amoureuse sexuellement puissante, trahie, humiliée et infanticide, dont l’ambiguïté nourrit et traverse l’histoire des arts, sans que puisse être circonscrite par une explication définitive la nature et la portée de ses actes. L’analyse intertextuelle à laquelle invite ce jeu de scrabble met une fois encore en perspective la spécularité du récit : ce qui se dit n’est pas ce qui se voit, ce qui se voit n’est pas ce qui se dit, ce qui se dit dit autre chose, et ce qui se voit aussi.

La photographie et le cadre particulièrement soignés, le point de vue félin de la caméra, jamais entravée dans son observation, et le flot de paroles déversées presque sans interruption par la mère, composent un tableau surchargé. Le « trop-plein » de « trop bien » vient de la sensation de surexposition ou de sous-exposition des sujets filmés ; le portrait de famille est illisible ou bouché, comme on dit en photographie, par l’excès de normalité affiché. Tout se passe comme si, pour poursuivre avec la technique photographique, Carri s’octroyait un temps de pose plus long pour capter une plus grande quantité de lumière et ainsi révéler des reliefs inavoués de la scène, un en deçà, une profondeur des apparences qui s’affichent pourtant au premier plan. Sa mise en scène repose sur ce réglage singulier du temps d’exposition qui s’appelle d’ailleurs aussi vitesse d’obturation – l’obturateur étant ce mécanisme qui laisse entrer la lumière – et la sensibilité du capteur, ici matérialisé par le point de vue de la caméra, pour appréhender la performance de classe à laquelle se livre la famille, rejouant une même scène comme pour en valider l’authenticité.

Cette représentation de soi s’apprécie dans le film au niveau de la diégèse aussi bien dans les nombreuses scènes du quotidien que par un paramètre exceptionnel : la préparation du deuxième mariage d’Ezequiel. Ce remake de la noce – le terme reprise en français rend moins compte de l’idée de répétition de l’action – prend rapidement la forme d’une mascarade où s’actualisent à la fois son étymologie (déguisement d’une personne qui se masque ; troupe de gens déguisés et masqués ; danse ou divertissement exécutés par celle-ci, selon Littré) et le sens figuré que le terme prit à partir de la fin du XVIIe : « attitude hypocrite, mise en scène trompeuse » (CNTRL).

La réalisation de Carri, en se décalant par rapport à la dénonciation frontale, explore les soubassements d’une socialisation endogamique dont la caméra traque les manifestations « apparemment » les plus anodines. Est ainsi mis à jour un ethos de classe fondé sur un discours hégémonique bivalent : nommer et condamner le mensonge, le secret et l’abject tout en le pratiquant avec un art consommé, mais aussi revendiquer, imposer et s’auto-imposer des règles de vie censées maintenir la cohésion familiale par la distinction. L’inconscience ou plutôt le refoulement du caractère « non naturel » de cette réalité et des conséquences tangibles qu’elle a sur les autres, les subordonné·es, ainsi que les « pièces rapportées » – Montse est ainsi systématiquement rabrouée lorsqu’elle tente de s’intégrer ou de créer une connivence avec les différents membres de la famille –, est sans cesse signifiée comme un rappel de la place de chacun·e au sein de la famille.

La violence sociale se manifeste par une explosion d’affects incontrôlables dans la deuxième partie de la scène qui illustre la lutte symbolique entre les deux frères rivaux. L’arrivée de Meme, dont la plainte ne sera pas entendue, ne l’interrompt pas car l’attitude irresponsable d’Ezequiel est couverte par sa mère auprès de qui il est venu se placer, restaurant son rang d’aîné inattaquable.

Chez ces gens-là

Après un rappel à l’ordre autoritaire fondé sur un principe arbitraire : « Yo grito todo lo que quiero, para eso ésta es mi casa », non démenti par son mari, silencieux, Lucía reprend le contrôle de la situation. Pour restaurer la paix de sa famille, elle opère ensuite un revirement stratégique qui consiste à se focaliser sur un drame que vit une personne littéralement attachée à la famille mais pas par les liens du sang : « Déjenme decirles que en esta familia hay personas que viven situaciones mucho más graves que un auto sin nafta o un nombre propio ». Le pouvoir exercé par la matriarche se matérialise par une reconfiguration de l’espace du dicible et du visible. Cadrée en plan moyen rapproché, Lucía parle sur un ton posé, ordonne de fermer les portes de la pièce qui donne sur la cuisine où la personne dont il va être question est assignée, suspend la parole puis livre sa version des faits et sa théorie sur le sujet.

(Lucía) Jessica, la hija mayor de Olga, está embarazada de nuevo. […] Tiene quince y va por el segundo embrazo. Además, yo tengo una teoría. (Daniel, le père) A mí me parece que ésas no son cosas para hablar con los chicos. Además, vos no estás segura. (Lucía) Los chicos son grandes y tienen que enterarse de lo que es la vida. Para mí, el marido de Olga tiene relaciones con sus hijas. […] Olga trabaja en casa de lunes a sábado, ¿verdad? El marido, como es discapacitado, está toda la semana, solo, con las nenas en la casa. Además, Olga nunca me contó que las chicas tuvieran un novio ni nada parecido. (Meme) No inventes esas cosas, mamá. (Lucía) Yo no invento, razono. La hija que trabaja en lo de Susi tiene una historia similar. Acá, en las clases más bajas, eso es muy común ¿sabés? (Montse) Sí, en España muere cantidad de mujeres por día por los golpes de sus maridos. (Lucía) No vas a comparar. Eso es entre dos adultos. Silence. (Lucía) Pobre Olguita, la verdad es que tiene una vida durísima, ¿no? Yo no sé cómo puede estar tan entera con todo lo que le pasa. Silence.

Le discours de Lucía rend compte de la position de dominée de la « pauvre Olguita », victime et coupable de discriminations de genre, de classe, de race et de sexualité, ce dernier étant révélateur, selon Beverley Skeggs, du processus historique de catégorisation dont les femmes des classes sociales populaires ont historiquement été l’objet. Olguita est certes nommée mais c’est pour mieux être massifiée et altérisée par rapport à la classe de référence, la bourgeoisie, qui cherche précisément à s’en distinguer.

L’iconographie raciale servait ainsi souvent de support à la description des domestiques, avec des images de dégradation, de contagion, de promiscuité sexuelle et de brutalité sauvage. Engels parle à propos des classes populaires d’une « race tout à fait à part », une race déshumanisée, dégradée, rabaissée à un niveau bestial, tant du point de vue intellectuel que du point de vue moral. (Skeggs, 2015 : 43)

La respectabilité comme « signe de classe omniprésent », dont Skeggs établit qu’elle est une préoccupation de tous les instants pour les femmes des classes considérées comme dangereuses (Skeggs, 2015), est, dans le contexte de la diégèse, matériellement inenvisageable pour Olga. L’origine de cette impossibilité à mettre en œuvre la respectabilité n’est toutefois jamais interrogée par aucun des membres de la famille à laquelle Olga « appartient ». Or, la respectabilité de la famille de Lucía repose précisément sur la privation de temps et l’exploitation du corps de la domestique soustraite à sa propre famille : les multiples tâches domestiques qu’elle accomplit, les soins qu’elle prodigue et sa disponibilité garantissent le bien-être et la bonne tenue de la maison et de ses habitant·es. « ¡Pobrecita Olguita!, la verdad es que no le ha tocado la vida fácil ». Le diminutif affectueux redoublé réifie et contribue à construire la dimension moralisatrice paternaliste et misérabiliste du récit de Lucía qui parle de la domestique, nourrice, femme à tout faire, esclave de la famille depuis la naissance des enfants qu’elle aime « comme les siens », ses propres enfants étant privés de sa présence la plupart du temps. L’arrivée d’une voiture non identifiée – un « remis », sorte de taxi Uber – mobilise l’attention de la famille qui se désintéresse aussi promptement de son sort qu’elle a semblé s’y intéresser, par curiosité, quelques instants plus tôt.

« Madres no hay una sola20 »

Démontage des apparences et des appartenances

Le temps accordé au silence dans le salon soudain vidé de ses occupant·es (32:48) permet de se détacher de l’émotion et de l’effet de scandale moral produit par l’obscénité de la scène précédente en créant une suspension audio-visuelle, une sorte de sas entre le vacarme et l’intériorité. L’effet de raccord visuel maintient une continuité spatiale tout en nous conduisant, en deux temps, vers une autre perception et une autre réalité. Dans la scène qui suit, la cinéaste renverse l’apparente reconduction du schéma bourgeois exhibé dans les minutes précédentes et fait émerger au sein du même espace une autre représentation, celle d’une autre façon d’exister qui ne se revendique pas comme telle, qui ne s’expose pas et à laquelle nous accédons grâce à la caméra voyeuse dont la fluidité crée la continuité entre salon et dépendance. Dans un coin de la salle à manger, Meme est en train de regarder de vieilles photos. Ce plan est suivi d’un plan de transition subjectif puis semi-subjectif, entre le salon et la cuisine, comme si la caméra, en veille permanente, se remettait en mouvement à chaque signe de déplacement des habitant·es.

Or, contre toute évidence, Carri opère une bascule qui relève sur le plan narratif de la spécularité. C’est en effet dans la cuisine où est cantonnée la subalterne – celle sur qui pèse encore l’anathème moralisateur des valeurs patriarcales dont Lucía est la grande prêtresse – que se déploie le dispositif de démontage de cette caste sociale tournée sur elle-même et reléguant Olga dans la sphère de l’abject et de la barbarie. Olga est en train de raccommoder le voile de mariée de Lucía retrouvé dans les cartons et que Montse devra porter, tout en suivant une telenovela diffusée en décalé sur un canal de Caracas (Venezuela). Ce modèle de série télévisée mélodramatique et très populaire représente tout ce que « le bon goût » rejette pour son évidence et sa proximité. C’est précisément ici que Carri crée un hiatus, avec une ironie subversive, car Olga assiste en spectatrice au drame qui concerne en fait la famille bourgeoise, mis en spectacle par la telenovela selon le schéma des « fait divers » qui alimentent les médias et la télévision. Olga, rejointe par Meme, dont elle prend soin depuis l’enfance et qui se montre plus tendre et complice avec elle qu’avec sa propre mère, regarde un épisode qui expose la réalité rejetée par la famille. Il s’agit en fait d’une incrustation parodique – on reconnaît l’actrice de NQVAC, Analía Couceyro – surjouée, où en quelques secondes et champ-contre champ en gros plans, tous les clichés formels et discursifs qui font l’essence du genre se trouvent condensés, et en particulier le parfum de scandale, source inépuisable de rebondissements. Il s’agit ici de la révélation d’un amour incestueux entre un frère et une sœur issus d’une classe sociale aisée :

la gemelidad como figura oposicional del bien y del mal, los nombres compuestos de los protagonistas, la revelación del vínculo fraterno como impedimento supremo a la unión de los amantes; la música incidental como efecto de redundancia, el terminar un capítulo en un punto climático de revelación para suscitar las ganas, casi la necesidad de no perderse el capítulo siguiente. (Stredel, 201221)

Le jeu intratextuel constitue une mise en abyme de la relation entre Jere et Meme et une citation « en voix off » qui exhibe la situation vécue par la jeune femme. La cinéaste démonte les codes de représentation en créant un décalage au niveau de la réception. Ce dispositif complexe qui associe, pour mieux les faire se confronter, plusieurs formes de discours normatif, invite les spectateur·rices à prendre leur distance par rapport à ces codes naturalisés de la violence structurelle. Autrement dit, il ne s’agit pas de s’identifier, mais de se déprendre de codes facilement reconnaissables, trop facilement acceptés comme mimétiques et qui ramènent toujours vers une idéologie reposant sur « une normativité arbitraire, issue de rapports socio-culturels injustes et discriminatoires » (Soriano, 2016 : 143).

Détournement

Ce travail de sape des déterminismes est à l’œuvre dans toute la filmographie de Carri et en particulier, dans la mesure où ils mobilisent aussi le mélodrame familial, dans le téléfilm Urgente (2006) et dans la série 23 pares, la sangre habla (2012). Tous deux furent minutieusement étudiés par Michèle Soriano avec qui je partage l’idée que l’ambivalence parodique exige à la fois une forte implication spectatorielle, l’acceptation du brouillage et du décalage et une lecture critique « dont le sens ne peut être atteint que sur le mode d’un savoir situé » (Soriano, 2016 : 144). Pour illustrer ce point, on peut mettre en parallèle Géminis et Urgente (2007), le téléfilm dans lequel Cristina Banegas fut actrice et coréalisatrice avec Albertina Carri un an avant Géminis. Urgente s’écarte complètement du traitement que les médias réservèrent, en 2006, à ce qu’ils qualifièrent de « fait divers » : le suicide, dans la province de Jujuy, dans l’intérieur du pays, d’une fillette de onze ans enceinte à la suite d’un viol. La collaboration de Carri et Banegas illustre la radicalité d’une approche éthique et esthétique soucieuse de court-circuiter les codes de représentation institutionnalisés – le MRI – et de donner une portée politique à la représentation. Le dispositif scénographique crée une continuité-contigüité des espaces représentés et met en scène l’implacable clôture socio-idéologique ainsi que la complicité des différentes institutions, dont le silence condamne à mort l’enfant victime (Soriano, 201622). Le « devant » de la scène est occupée par la dispute et finalement le consensus des personnes représentant les institutions (famille, Église, école) qui construisent et pérennisent, en la transmettant de génération en génération, l’oppression des femmes des classes populaires et pauvres, en leur refusant, notamment, le droit à l’avortement. « C’est de famille, c’est dans leur sang, elles aiment ça, elles ne comprennent même pas ce qu’est le péché » (Urgente, je souligne).

Depuis une autorité auto-instituée en modèle de normalité et de respectabilité, la bonne société, filmée sur le registre du huis clos familial dans Géminis, altérise les femmes en situation de pauvreté et racisées qu’elle exploite sans vergogne, et les fige dans un déterminisme observé à hauteur de classe d’élite, celle des familles respectables et aisées qui, en secret, pourront échapper au sort qui échoit aux autres23.

(Meme) No inventes esas cosas, mamá. (Lucía) Yo no invento, razono. La hija que trabaja en lo de Susi tiene una historia similar. Acá, en las clases más bajas, eso es muy común ¿sabés? (Montse) Sí, en España muere cantidad de mujeres por día por los golpes de sus maridos. (Je souligne)

Ce discours énoncé par deux femmes de générations et de nationalités différentes, Lucía et Montse – qui tente sans succès de s’attirer la bienveillance de sa belle-mère –, occupant une position dominante héritée, se caractérise par une animalisation et une pathologisation des corps étrangers à leur caste et historiquement tenus à l’écart. « Ici, dans les classes les plus basses, c’est une chose courante » : la combinaison de l’adverbe « acá », de l’adjectif au superlatif relatif, ainsi que l’effet de généralisation, redouble l’énoncé du syntagme précédent : « C’est la même histoire que la fille qui travaille chez Susi » – la fille est une domestique sans identité, contrairement à sa patronne. Ces éléments (re)produisent par le discours l’enfermement fataliste d’un groupe social « dégoûté » – la famille bourgeoise blanche respectable – par les mœurs et les pratiques de la classe racisée qu’elle exploite. « Le dégoût découvre dans l’horreur l’animalité commune sur laquelle et contre laquelle se construit la distinction morale » (Bourdieu, 1979 : 57124).

Dans Géminis comme dans Urgente – au dispositif filmique très différent –, la caméra circule de façon inhabituelle parmi les habitant·es du village (Urgente) ou de la demeure familiale (Géminis), et contribue à déjouer les attentes spectatorielles auxquelles nous sommes rompu·es. Albertina Carri s’immisce au sein d’un genre archi-normatif, le mélodrame télévisuel, pour créer des interstices critiques et ouvrir des lignes narratives jusque-là interdites ou circonscrites génériquement.

Les liens affectifs

Le traitement du personnage d’Olga par Albertina Carri n’a rien à voir avec l’exposition de la figure de la nana proposée notamment dans Cama adentro (Jorge Gaggero, 2004), La nana (Sebastián Silva, 2009), Roma (Alfonso Cuarón, 2018) ou El niño pez (Lucía Puenzo, 2009). Dans Géminis, il s’agit de repousser les limites spatiales, de faire une place au corps de la domestique en procédant à une subtile réattribution des voix et des regards au sein d’une structure conservatrice dont la mise en scène mime les fondements idéologiques et les conventions esthétiques.

La tradición, o institución, del servicio doméstico con cama adentro resulta tan arraigada en las clases acomodadas latinoamericanas como lo están sus figuraciones más convencionales en el teatro, el cine y la televisión. En los géneros más prolíficos del cine clásico latinoamericano (la comedia y el melodrama), esta figura se presentaba de manera rígidamente codificada. (Veliz, 2014 : 23225)

Carri cherche ainsi à faire émerger une économie souterraine des affects à travers la relation qu’entretient Meme, la fille des patrons, avec Olga, la domestique. Le corps-travail d’Olga, silencieuse la plupart du temps mais toujours en action, est l’alter ego du corps-apparence de Lucía. Deux scènes nocturnes d’à peine deux minutes et filmée dans les dépendances – la cuisine – (33:50 ; 46:30) mettent en scène la tendresse qui les unit sans que cela ne donne lieu à une effusion verbale ou gestuelle. Toute en retenue, leur complicité s’exprime par la proximité des corps, la voix, le silence – preuve du temps que chacune accorde à l’autre sans avoir besoin de donner une explication ou un conseil –, certains gestes, comme lorsque Olga caresse puis replace délicatement une mèche de cheveux de Meme, et l’encouragement à aller vers les autres – au moment de la valse – et à profiter de la fête.

La complicité des deux femmes se situe dans un autre temps, plus cyclique et répétitif, sans début ni fin. Olga semble là depuis toujours et semble pouvoir toujours y rester comme en témoigne l’un des derniers plans du film où l’on assiste à la reprise en main de la gestion familiale par la sœur de Lucía qui prend les commandes de la maison et donne des ordres à Olguita, dans une continuité inquestionnée. Olga apparaît comme le pilier du quotidien de la famille dont elle a la charge. Son action s’inscrit dans une temporalité à la fois intime (les soins et le service à la famille de Lucía) et publique (lors des réceptions), fragmentée, discontinue, interrompue et répétitive, à l’image d’ailleurs – quoique sur un autre plan – du rythme des deux adolescent·es, Jere et Meme, que l’on voit prendre un bain, faire les courses, regarder la télévision, avoir une relation sexuelle, sortir en discothèque, prendre un repas, et recommencer.

De l’amour

L’inceste comme révélateur de l’endogamie hétéropatriarcale

Carri furiosa

Albertina Carri nous invite à reconsidérer nos croyances et à ne pas envisager le thème de l’inceste comme un motif d’horreur anthropologique et/ou d’effroi psychanalytique mais comme un résultat à partir duquel questionner des évidences devenues normatives, légitimes et autoritaires en s’auto-instituant comme Archive de l’idéologie naturaliste et dont Les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss (1949) est sans doute le véhicule le plus pérenne dans les sciences humaines et sociales. La thèse de l’anthropologue reposait sur l’idée que l’échange matrimonial, par le lien qu’il instaure et par le renoncement qu’il impose, se trouve au fondement de toute société humaine, qu’il signale le passage de la nature à la culture et qu’il est de ce fait inhérent à l’ordre social humain fondé sur la différence des sexes et l’interdit de l’inceste (Héritier, 199426). Pourtant, depuis les années 70, des travaux aussi importants que ceux des états-uniennes Gayle Rubin (1975) et Judith Butler (2003), ou, en France, de Dorothée Dussy27, ont fracturé le verrou épistémologique autour d’un interdit passé sous silence, alors que « [c]hacun est imprégné, au berceau, des rapports de domination constitutifs des relations familiales » (Dussy, 2013a : 12).

Lorsque les sciences humaines entreprirent d’étudier la relation adelphique, ce fut majoritairement en évitant soigneusement de s’attaquer à son soubassement patriarcal. Or, il ne saurait être question d’ignorer plus longtemps l’apport des études féministes, de genre et queer sur le sujet. Dans son analyse de Géminis, Michèle Soriano a ainsi démontré que celles-ci envisagent l’inceste comme une construction qui, resituée dans son contexte socio-historique donné, en particulier dans un contexte de crise, permet de mettre au jour les processus de sexuation à l’œuvre et leur potentielle transgression. Elle a également convoqué la pièce de Griselda Gambaro, Antígona furiosa (1986), une réécriture de la pièce de Sophocle qui, d’une part, rendait hommage aux survivant·es de la dictature en exigeant de l’État qu’il rétablisse un ordre juste et, d’autre part, réactualisait la question de la responsabilité et de la résistance à l’autorité et à la soumission dans le contexte post-dictatorial argentin. À travers la fille d’Œdipe qui brava l’interdit de son Père par procuration, Créon, son oncle maternel, et donc l’ordre établi et la loi de la cité, pour offrir une sépulture à la dépouille de son frère défunt, Gambaro pointait la réduction binaire sur laquelle s’appuyait le révisionnisme d’État. Le gouvernement argentin se montra en effet prompt à se débarrasser de la question en traçant une frontière fictive – comme toute frontière – entre un « nous » uni par le discours démocratique « ici et maintenant » et un « eux » démoniaque englobant et expurgeant dans un même élan victimes et bourreaux :

Demuestra así la responsabilidad de la sociedad en el ejercicio del terrorismo de estado y la funcionalidad práctica del terror en la conservación del (des)orden social, mientras que los discursos hegemónicos post-dictadura tendían a favorecer la « teoría de los dos demonios », y presentar la sociedad en tanto víctima de dos terrorismos enfrentados – de extrema izquierda y de extrema derecha – interpretando la fase dictatorial como un inconcebible y trágico paréntesis en la historia argentina. Un paréntesis que hubiese ocurrido al lado de la sociedad normal. (Soriano, 2017 : 23)

Le cadavre sans sépulture symbolise les trente mille disparu·es et Antigone symbolise les Mères de la Place de Mai réclamant les corps des membres de leur famille assassiné·es par les tenants de l’ordre et de la famille. Le geste de Carri relève, depuis la pratique artistique, du même soulèvement contre l’autoritarisme et le silence médiatico-politique dont les effets sont encore palpables au début des années 2000. Parce qu’elle grandit entourée de discours réactionnaires qui séparaient, distinguaient et décidaient du sort des individus en fonction de leur soumission aux valeurs d’une civilisation incarnée par la mère-patrie-junte militaire, convaincue que sa mission consistait à purifier idéologiquement la barbarie incarnée par les « terroristes subversifs » – un qualificatif confondant disparu·es, prisonnier·ères politiques, militant·es révolutionnaires, etc. –, la cinéaste place sa caméra au cœur de ce nid protecteur que constituait la partie « saine » du corps social.C’est en effet dans des familles respectables que furent placé·es, comme durant le franquisme en Espagne, au nom de la foi chrétienne, les enfants volé·es à leurs parents séquestrés, dans le but de les réinsérer et de les rééduquer, de les purifier génétiquement28 :

la praxis política de los « delincuentes subversivos » argentinos también se imagina transmitida genéticamente a sus hijos; único modo de explicar que los mismos fueran secuestrados y aniquilados o apropiados por los perpetradores, como modo de revertir esta peligrosidad […]. (Feierstein, 2014 : 7629)

C’est au sein de l’une de ces autres familles, qui surent ne pas regarder, ne pas écouter et ne pas parler de ce qui « ne les concernait pas », alors même qu’elles étaient responsables des actes commis pour maintenir leurs privilèges, que Carri filme. Comme dans El castillo de la pureza, de Arturo Ripstein (1974), mais dans un autre pays, elle s’installe dans une famille portègne aisée, soucieuse de se reproduire selon un modèle de respectabilité garanti par une endogamie de classe.

La metáfora de la endogamia fue usada en aquel entonces para designar la clausura de una clase política, detentora de las riquezas y de los medios de producción, determinada a oponerse a cualquier cambio que perjudique sus intereses y dispuesta a adoptar todos los recursos, hasta los peores, para preservar sus privilegios de clase. (Soriano, 2017 : 23)

La collusion avec un régime autoritaire qui imposa le silence et la terreur et se reproduisit en huis clos pour continuer de prospérer constitue l’intertexte tragique du film.

Doubler le réel

La mise en scène de Carri gratte par vagues successives le vernis de classe, dépolissant le cercle vicié des apparences, des conventions et des normes de conduite, tout en poussant à son comble la logique d’aveuglement dont font montre les personnages. Trois ans plus tard et dans un autre contexte, La mujer sin cabeza (La femme sans tête, 2009) de Lucrecia Martel, mit en scène, d’une part, le refus de considérer celles et ceux avec qui et grâce à qui la classe aisée salteña se maintient dans un simulacre colonial et, d’autre part, sa fuite permanente, figurée par l’amnésie d’une mère de famille, entretenue par le clan qui l’enjoint de ne pas regarder en arrière et de ne pas assumer ses responsabilités. Plutôt que de confronter dans la fiction deux groupes antagonistes et plutôt que de créer un simulacre de conflit de classe, Carri organise la mise en circulation des représentations de l’anomalie, de la tare, de l’innommable et de l’a-normalité, celles produites par Lucía et par une partie de son clan, celles consommées à la télévision par Olga, auxquelles s’ajoutent, comme une matrice secrète, celle de l’inceste « véritable » entre Jere et Meme, qui a fait l’objet d’une séquence nocturne en discothèque (22 :00-28 :50) sur laquelle je vais revenir.

Si j’ai d’abord étudié l’ensemble que constitue la séquence du scrabble et celle des retrouvailles nocturnes entre Meme et Olga, c’est pour mieux souligner la puissance du montage originel qui contredit par anticipation l’effet produit par le discours dominant sur l’inceste et laisse affleurer le drame secret de Meme, dans un rapport de spécularité parodique. La dimension tragique du film repose en effet sur la co-présence de strates de discours visuellement orchestrées par une mise en scène dont la fluidité rappelle, selon moi, l’approche viscontienne. La filmographie du cinéaste italien (1906-1976), héritier de l’aristocratie lombardienne, rend compte de sa fascination pour les « fastes de l’apparence comme les stratagèmes infinis du visible » (Gagnebin, 1994 : 5530). Il y a dans le souci esthétique de Carri une même attention aux matières, aux couleurs et aux éclairages des intérieurs, certes moins somptueux mais tout aussi monstrueux, de la classe des damné·es dont elle construit une représentation plus distanciée dans Géminis.

La cinéaste s’éloigne de la forme pathologique que Visconti a donné à ses effroyables créatures parricides, incestueuses, démentes et criminelles, en particulier dans Les Damnés (1969), dont le titre italien original, La chute des Dieux, s’inspira du Crépuscule des dieux l’opéra de Richard Wagner31, pour traduire l’inéluctable progression d’une gangrène intérieure dont furent porteuses les classes possédantes européennes aveugles à la montée du nazisme alors qu’elles en étaient les témoins privilégiés. Chez Carri, comme chez Visconti, le portrait de famille esthétiquement élaboré et spéculaire traduit une volonté de « fracturer le visible » et de « doubler le réel » par le détail (Gagnebin, 1994 : 58) jusqu’à une bascule qui revisite et déplace le refoulé historique. L’ombre de Sandra (Vaghe stelle dell’Orsa, 1965) plane sur Géminis dont la puissance transgressive réside d’abord dans le choix de montrer ce qui est normalement caché, un tabou demeuré hors champ dans le discours comme dans la représentation, un fantasme donc, réalisé dans les deux films. Carri travaille elle aussi l’esthétique du voile comme masque du monstrueux, mais celui-ci n’est pas l’inceste. L’excès d’apparence dénude la respectabilité qui cache un refoulé de classe tournée sur elle-même. L’une des formes de résistance à cet excès se manifeste dans Géminis par le montage qui antépose plusieurs scènes où affleurent la complicité affective, sensuelle et sexuelle entre le frère et la sœur, comme pour préparer le terrain, la réception, à une version autre que celle délivrée par Lucía qui affuble « ces gens-là », les indigènes domestiques, d’une monstruosité qu’elle couve pourtant en son sein.

L’appropriation du corps des femmes

Albertina Carri s’attache à dévoiler l’Archive de la famille bourgeoise, soit l’ensemble des intertextes canoniques qui construisent l’imaginaire. L’Archive est discursivement reproduite par les dominant·es du clan, en particulier la mère, Lucía, et son fils aîné, Ezequiel, dont les valeurs et le comportement exhibent la masculinité bourgeoise blanche hétérosexuelle ainsi que la naturalisation de « l’appropriation des femmes » telle que la conceptualisa Colette Guillaumin32.

L’usage d’un groupe par un autre, sa transformation en instrument, manipulé et utilisé aux fins d’accroître les biens (d’où également la liberté, le prestige) du groupe dominant, ou même simplement – ce qui est le cas le plus fréquent – aux fins de rendre sa survie possible dans des conditions meilleures qu’il n’y parviendrait réduit à lui-même, peut prendre des formes variables. Dans les rapports de sexage, les expressions particulières de ce rapport d’appropriation (celle de l’ensemble du groupe des femmes, celle du corps matériel individuel de chaque femme) sont : a) l’appropriation du temps ; b) l’appropriation des produits du corps ; c) l’obligation sexuelle ; d) la charge physique des membres invalides du groupe (invalides par l’âge – bébés, enfants, vieillards – ou malades et infirmes) ainsi que des membres valides de sexe mâle. (Guillaumin, 1978 : 10)

Le traitement réservé à son épouse par Ezequiel, de même que le droit de cuissage qu’il revendique après avoir découvert le secret que partage Meme et Jere, correspondent à la logique de l’échange des biens entre les hommes, l’horreur du tabou cédant le pas au désir de posséder sexuellement un corps érotisé auquel son frère a déjà accès.

La contraposición de los dos hermanos es ambivalente : el « bueno », exogámico, el « malo », incestuoso, pueden cambiar de signo y valorarse según otras normas : el « bueno », enamorado de su hermana, entregado a una relación simétrica y a un deseo recíproco ; el « malo », para quien la hermana se reduce a una comodidad sexual, por lo tanto, pretende abusar de ella y así demostrar su privilegio de hermano mayor. (Soriano, 2017 : 29)

Cette logique androcentrée va se trouver bousculée par l’histoire d’amour entre frère et sœur de sang dont la mise en scène renverse les valeurs morales associées au respect organisé de l’endogamie sociale.

Une histoire d’amour

Bloc 7 • Albertina Carri, Géminis

Une histoire d’amour

En envisageant l’inceste comme le produit de l’endogamie, Carri ne tranche pas en nous imposant une lecture univoque de la situation. Au contraire, elle complexifie par sa mise en scène le processus de réception et d’interprétation, et mobilise d’autres archives minoritaires et contre hégémoniques au moment de leur production dans le but de fissurer le mur des représentations et de transmettre le réel autrement. En revisitant l’utopie d’un amour inhabituel qui fracture le réel tel qu’il est construit, pensé, nommé et contrôlé par l’hétéronormativité régulatrice du dire et du faire, la cinéaste resémantise un mythe culturel fondateur.

Désinhibition

La première marque de ce dévoiement se trouve dans le synopsis :

Géminis es una historia de amor entre hermanos. Meme y Jeremías se aman más allá de su vínculo sanguíneo. El amor se convierte en pecado a pesar de sí mismo y la intimidad de la joven pareja se ve empañada por los lazos familiares. Sin embargo, el vínculo amoroso se sostiene con fuerza y esta relación afecta la integridad de todos. Lucía, una madre llena de pretensiones, cree tener todo en orden bajo los parámetros y costumbres de una típica familia argentina de clase alta y no ve que en su casa sus hijos mantienen una relación encubierta. Ezequiel, el hermano mayor de Jeremías y Meme, llega de España a casarse frente a los ojos de sus orgullosos padres. La presencia de Ezequiel y su novia Montse revelará la fragilidad del inmaculado orden, pero la influencia del amor resiste a pesar de la moral impuesta.33[33]

Le dispositif dramatique tourne autour d’un ressort mélodramatique classique, l’amour impossible entre deux êtres en raison de conventions sociales. On pourrait d’ailleurs facilement remplacer les deux caractéristiques initiales (la fraternité et les liens du sang) par d’autres variantes catégorielles historiquement et socialement construites comme incompatibles et donc inconcevables. Géminis pourrait ainsi être l’histoire d’amour entre deux femmes, entre un blanc et une noire, entre une trans et un homme, entre deux hommes, entre une riche propriétaire et un domestique, entre un·e humaine et un·e animale, entre un citadin blanc et une descendante mapuche, etc.

Il me semble à ce titre pertinent d’évoquer les rôles interprétés par Charlotte Rampling, une actrice internationalement reconnue, qui s’est souvent mise en danger pour perturber ce qu’elle-même qualifie d’« apathie », un terme qui fait écho à l’excès de normalité dénoncée par Carri. L’actrice a abordé toutes les « déviances » et les « perversions » humaines dans Les Damnés de Visconti (1969), évoqué précédemment, Dommage qu’elle soit une putain de Giuseppe Patroni Griffi (1971), Portrait de nuit de Liliana Cavani (1974), ou encore Max mon amour (1985) de Nagisa Oshima.

Dans beaucoup de ses rôles, elle s’est efforcée d’explorer les zones d’ombre de l’âme humaine, jouant à merveille du contraste entre d’un côté son physique de bourgeoise propre sur elle, et de l’autre la sensualité déviante de ses personnages. Car chez Rampling, les pulsions les plus inavouables finissent toujours par ronger le masque social : ses films sont l’histoire de cet anéantissement. (Ancery, Guillet, 201334)

Géminis met précisément en scène l’anéantissement de la mascarade sociale à laquelle la famille se conforme, livrant le spectacle de l’hypocrisie de la mentalité bourgeoise.

La séquence qui précède la soirée en discothèque appartient donc au récit officiel, à la partie visible des liens du sang et des liens de parenté : Lucía tout excitée d’avoir retrouvé son voile de mariée en ceint Montse, qui est déjà une captive, un corps approprié par contrat. L’échappée belle que constitue la sortie, exclusivement réservée à la jeunesse, marque une rupture visuelle et sonore. Connaître Buenos Aires pour la nouvelle venue, Montse, se réduit à un divertissement nocturne où l’artifice organise dans un espace-temps cantonné une liberté artificielle et conditionnelle. Loin de « l’enfer-me-ment » familial, la boîte de nuit est un lieu anonyme, socio-économiquement élitiste, où tout est organisé – lumières artificielles, obscurité, musique, alcool et drogues – pour permettre aux corps autorisés un relâchement régulé, une déshinibition négociée.

Le bloc narratif que constitue « la sortie en boîte » (22:00-29:05) se décompose en trois temps. Une scène genrée d’abord, reposant sur la séparation des deux couples et leur reconfiguration momentanée (Montse et Meme sur la piste de danse, Ezequiel et Jere, qui disparaissent du champ. Après un bref dialogue n’aboutissant à aucune forme de complicité entre les deux jeunes femmes, se produit toutefois un partage d’ecstasy, la drogue festive depuis les années 90 en club35. La scène qui suit la disparition de la piste de danse du couple clandestin, Meme et Jere (24:20-27:27), au cours de laquelle la sœur et le frère ont une relation sexuelle, est centrale. Enfin, après avoir rejoint le couple officiel resté sur la piste, c’est le retour en voiture, la conduite à risque d’Ezequiel (27:28-29:05) manquant de provoquer un accident. La séquence se conclut à l’aube, sur l’une des artères principales de la ville, par un arrêt brutal du véhicule qui a choqué contre une bouche d’inccendie.

Le sexe amoureux

La représentation de la scène de sexe entre Meme et Jere dure moins d’une minute, durant laquelle le lien avec l’espace désormais hors champ de la piste de danse est maintenu grâce au son très atténué de la musique techno. La cinéaste aurait pu s’en tenir là et le montage reprendre avec la scène de départ en voiture des quatre fêtards (27:27). Or, une autre scène d’une durée plus longue s’immisce (25:10-27:26). Elle appartient à l’histoire d’amour interdite qui se déploie pendant un peu plus de deux minutes placées sous le signe du rouge.

Dans l’espace non identifié, un effet de split screen oblitérant la partie gauche du cadre et surcadrant la moitié visible intensifie le voyeurisme naturalisé par la caméra depuis le début du film, et par le cinéma en général, comme spectacle des corps érotisés. Le plan en insert du couple resté sur la piste souligne peut-être l’équivalence dans la libération des corps : ceux trempés de Montse et Ezequiel, déchaînés sur la piste, et ceux de Meme et Jere, elle sur lui, atteignant ensemble l’orgasme.

Le mixage sonore des pulsations électroniques et des gémissements de plaisir fait place à un autre son, acousmatique, qui prend la relève de la musique techno pour accompagner le couple dans ce moment rare d’intimité complice. Cette décision crée sur le plan sonore un effet de surcadrage et une ouverture : au sein de la séquence émerge une autre réalité, sorte de parenthèse enchantée à laquelle il nous est donné d’assister, non plus en tant que voyeur, puisque « cela » a déjà eu lieu. Les baisers, les gestes tendres et les sourires – on voit surtout le visage en gros plan de Jere – expriment une complicité amoureuse, déterritorialisée et instituée par la vérité des corps pendant et après l’étreinte sexuelle : « Jere : – ¡Magdalena! Meme : – ¿Qué? Jere : – Me gusta decir tu nombre. »

La durée de ces plans consacre un nouveau régime : l’ombre grandissante sur le fond rouge de l’escalier que descend Magdalena est le versant visuel de cette orchestration sensuelle de la fluidité du désir. Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas la mise en scène spectaculaire ou pathologique du sacrilège et du tabou prenant appui sur la pulsion scopique, mais l’interpellation de notre relation aux normes, fondées et entretenues par les représentations artistiques et plus particulièrement cinématographiques hégémoniques, ainsi que son possible dépassement. La descente de l’escalier prend une signification qui dépasse le cadre de cette séquence car on a déjà vu à plusieurs reprises Meme descendre ou monter l’escalier de la demeure familiale en laissant glisser sa main sur la rambarde dorée. La longueur des plans consacrés à la descente de l’escalier de la discothèque après l’amour consacre une nouvelle figure aussi discrète que puissante, célébrée par l’interpellation de Jere. Or, il ne l’appelle pas Meme – la sonorité du diminutif connotant un maintien à l’état de petite chose vulnérable et enfantine – mais Magdalena, et ce prénom prononcé pour la première fois vient sceller l’union des amants.

Le choix de ce prénom est aussi une invitation à reconsidérer la charge symbolique négative attachée, dans la tradition judéo-chrétienne occidentale, au prénom de la femme à qui le Christ octroya le mérite de voir les anges et de le voir lui. D’après la théologienne laïque Sylvaine Landrivon, c’est Magdalena qui annonce sa résurrection, ce qui fut interprété par certains exégètes comme relevant de la fonction d’apôtre (Landrivon, 201736). Les appréciations contenues dans la Bible juive ou l’Ancien Testament, considérés comme la Sainte écriture car directement inspirée par le Saint Esprit, donnèrent lieu par la suite à une interprétation exégétique chrétienne au service des vues moralisatrices de l’Église. Les Évangiles du Nouveau testament cantonnèrent les femmes dans des rôles pensés, nommés, circonscrits et représentés par des hommes. La vision de la « pècheresse », synonyme de sexualité dépravée et débridée, majoritairement reconduite selon le schéma binaire chrétien androcentré, imposa aux femmes de s’assurer qu’elles se situaient plutôt du côté de la Vierge, soumise à l’ordre patriarcal par le biais de la virginité et de la maternité. Ce support idéologique de la respectabilité féminine essentialisée fut largement interrogé à partir de la seconde moitié du XXe siècle, en particulier par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième sexe(1949). Elle considérait la virginité et la maternité comme les marques d’un renoncement des femmes à elles-mêmes en tant que sujets. Carri s’immisce ainsi dans l’Archive religieuse devenue laïque en éclairant l’évidence idéologique d’un dogme devenu obsolète en raison de l’écart entre le message d’amour du Christ, dont la famille serait le premier cadre d’application, et la violence quotidienne qui s’y exerce et qui dénaturalise l’utopie en organisant l’oppression en son sein.

El incesto adélfico se convierte entonces en el signo ambivalente del umbral entre dos órdenes, dos normas antagónicas, una fase a la vez desesperada y esperanzada. El amor entre hermano y hermana reanuda con el valor mitológico de las parejas de gemelos, fundadoras de una nueva humanidad. (Soriano, 2017 : 34)

Carri organise le démantèlement des normes en plongeant à leurs racines : l’histoire d’amour entre une sœur et un frère est le prétexte pour souligner la construction de la différence instituée au sein de la même espèce et régulée par la sexuation. L’amour que ressentent et vivent en cachette Jeremías et Magdalena est porteur d’une nouvelle humanité qui ne cherche ni à se repentir pour s’intégrer, ni à s’opposer frontalement aux mythes patriarcaux qu’elle se contente d’ignorer et dont elle se déprend. Leur amour, leur désir et leur sexualité se fraient un passage au milieu du simulacre familial et social, déclassifient les catégories érigées à partir de la matrice patriarcale symbolisée dans la séquence de générique par l’extraction du sang dont la polysémie invite à une relecture située de l’histoire de la famille et de la sexualité. Albertina Carri propose un regard qui se nourrit d’archives devenues minoritaires mais porteuses, dans l’actualité, de désaliénation :

descubro que, entre los egipcios, que fueron los primeros que estudiaron astrología, el arquetipo de Géminis estaba representado por un hombre y una mujer, hermanos, caminando enamorados por una pradera. Porque para los egipcios ése era el amor más puro, la mejor combinación entre lo femenino y lo masculino. Ahí decidí volver al título inicial, que aludía a lo que vino después : la moral impuesta, el tabú. Entre los faraones era corriente que se casaran entre hermanos. (Soto, 201537)

La mise en déroute des normes socio-culturelles hégémoniques passe par le contournement de la convention dont elle exhibe les conflits. C’est ainsi que l’on peut lire la tentative d’appropriation du frère aîné, Ezequiel, qui échoue à réinstaurer une fraternité patriarcale de laquelle s’est détourné Jere pour vivre sa relation adelphique avec Magdalena. Jere refuse à Ezequiel le duel fratricide que celui-ci cherche à provoquer et qui rétablirait la place de chacun. Le vainqueur des frères rivaux obtiendrait en récompense la sœur, ce qui permettrait de restaurer l’ordre perturbé par la femme.

Cris et chuchotements

Bloc 8 • Albertina Carri, Géminis

Cris et chuchotements

Une très longue séquence, qui commence une fois la porte blindée refermée sur Lucía revenue précipitamment chercher un dossier oublié (61:52-68:59), est consacrée à la découverte de l’inceste par la mère de famille, témoin oculaire de leur relation sexuelle. Filmée en plongée, de dos, Lucía tourne sur elle-même une fois qu’elle perçoit les gémissements provenant de l’étage, gravit lentement l’escalier puis s’approche, par étape, de la chambre de son fils où Meme et Jere, qui se croient seuls à la maison, sont en train de faire l’amour.

Ce sont les altérations de plus en plus marquées de son visage qui rendent compte du drame qu’elle vit, au fur et à mesure de sa confrontation avec la scène qui reste longtemps hors champ visuel (63:47). Lorsqu’elle pénètre enfin dans la chambre des gémeaux, un cri silencieux, contenu, la défigure (64:27) pendant une dizaine de secondes. Ce son en creux, comme l’a défini Michel Chion38 est « un son que l’image suggère mais que l’on n’entend pas, tandis que d’autres sons associés à la scène sont audibles, ce qui contribue à faire plus “sous-entendre” (en tant qu’absents) les précédents. » un fantôme sensoriel dont l’existence confirme qu’« il n’y a pas de “bande-son” constituée de tous les sons en soi considérés séparément de l’image. » (Chion, 1982). Lorsqu’il sort de sa gorge, comme une explosion animale, le cri de Lucía provoque la panique de Meme et Jere qui se mettent à leur tour à hurler en essayant de se cacher, de s’habiller et de se protéger des coups désordonnés de leur mère, qui après les avoir séparé, finit par les rassembler (66:14). La séquence du documentaire animalier des bébés pandas se trouve humainement incarnée ici, à ceci près que la mère ne délaisse pas un de ses petits, elle les embrasse tous les deux dans un geste d’amour inconditionnel qui transcende toutes les limites de sa socialité pourtant profondément incorporée.

Lucía essaie ensuite de se ressaisir mais ses mouvements – la tête renversée, les bras tremblants –, ses déplacements – elle rampe vers l’escalier et commence à descendre à quatre pattes en hurlant et en pleurant –, et son regard effrayé disent le contraire. Les coups de sonnette répétés puis les appels de son amie restée dehors et qui l’appelle (à partir de 67:29) rythment l’effort surhumain de Lucía pour se relever et agir malgré la folie qui s’est emparée d’elle. Une fois en bas, sa voix est modifiée, elle tient des propos incohérents avec une voix enfantine, elle tremble et blesse involontairement Jere qui essaie de la tranquiliser. La séquence, filmée en plans serrés et caméra à l’épaule, s’achève sur un plan d’ensemble des trois membres de la famille (69:18).

Un mouvement de pano-traveling gauche droite qui balaie ensuite tout le salon, s’arrêtant sur le visage en gros plan de Daniel, le père (69:33), se poursuit ensuite, sans rupture visuelle, vers la droite, d’où proviennent les cris de la fête des mariés, d’abord en son acousmatique et dont on découvre la vidéo souvenir sur le téléviseur. Cet effet de montage aberrant crée une continuité entre des espaces-temps différents liés par la répétition et la circularité qui opèrent comme des structures discursives de l’enfermement.

Contrairement à l’interprétation du cri de la mère comme une réponse à l’obscénité de l’inceste (Dufays, 2016 : 273), je considère la violence intérieure et extérieure de Lucía comme le symptôme du déchirement et de l’implosion que produit le dévoilement du refoulé circonscrit jusqu’ici avec tant d’application dans son corps, ses affects et son discours. La puissance dramatique de la séquence repose en effet sur la tension, construite par la mise en scène, des conséquences de la confrontation à la réalité. La cinéaste ne condamne pas son personnage préférant laisser s’exprimer les effets de l’insoutenable vérité qu’elle regarde enfin sur le corps de celle-ci filmé « como espacio de una disputa perceptiva en la que deber, poder, hacer y saber parecen indisociables39 ». La séquence rend ainsi compte du conflit entre le coût du maintien de la respectabilité de la matriarche et l’amour animal, instinctif, d’une mère cherchant à protéger ses petits, comme la femelle panda du documentaire animalier qui avait ému Meme et Jere au début du film. La spécularité de la scène, polysémique et multidimensionnelle, produit un effet boomerang : le retour du refoulé occulté par un sous-texte culturel, civilisation versus barbarie, qui se matérialise dans le drame maternel.

Après l’ellipse (69:00), un lent travelling d’accompagnement suit Daniel, le père de famille, au visage grave et préoccupé, qui se retourne vers le coin du salon où le téléviseur est allumé. Une autre tension, sourde et énigmatique, se déploie à partir de la bande-son d’abord acousmatique, au sein du groupe réuni pour visionner la cassette du mariage sur l’écran de télévision. La valse et les rires des convives, dont Lucía est la figure centrale, ne sont plus que les traces d’un passé révolu qu’observent silencieusement l’amie, la sœur et la mère de Lucía, – la seule à commenter –, Meme et Daniel, filmé·es en travelling circulaire, et Jere, sur le visage duquel se pose de nouveau la caméra. La répétition du commentaire de sa grand-mère concernant « l’accident » de leur mère signale l’écoulement du temps, et la cicatrice sur la joue de Jere, sa relativité. Ses propos demeurent mystérieux car ils ne correspondent pas à ce que nous avons vu, ce qui sème le trouble et ouvre sur plusieurs interprétations. On sait que Ezequiel et Montse sont repartis, mais l’absence de Lucía dans le salon contredit l’idée d’un retour à la normale. Les jumeaux et les autres participant·es sont filmé·es lentement comme pour souligner leur appartenance à une communauté essayant de suturer le vide laissé par la mère de famille.

Le travelling circulaire reprend lentement (71:18), comme si le choc auquel nous spectateur·rices avons assisté, quelques instants plus tôt, avait été amorti. Un autre travelling circulaire, dans le sens opposé, s’attache cette fois aux pas de Meme qui se dirige lentement vers l’escalier. Le recadrage sur sa main caressant pendant la montée la rambarde métallique dorée et lisse, un geste que l’on a déjà vu, s’interrompt lorsqu’elle se dirige vers sa chambre. La caméra reste sur le seuil (72:02) puis se réoriente vers la chambre de Lucía. Une fois encore l’acousmatisation accentue le caractère dramatique de la scène : on entend sa voix bien avant de la découvrir en chemise de nuit satinée blanche debout devant la baie vitrée. Elle s’adresse à une accompagnatrice – une garde-malade sans doute – et ses propos témoignent de sa nouvelle condition au sein de la famille. Ses propos, apparemment à la limite de l’incohérence, sont ceux d’une femme retranchée dans ses souvenirs dont l’évocation par bribes constituent de précieux indices pour comprendre autrement la construction du personnage social qu’elle a incarné jusque-là et dont elle semble désormais spectatrice.

Le plan est à la fois une reprise du plan inaugural dans la chambre parentale et une variation. J’y perçois un écho de l’ambiance saturée de la trilogie de Leopoldo Torre Nilsson (1924-1978) : La casa del ángel (La maison de l’ange, 1957), La caída (La chute, 1959) et La mano en la trampa (La main dans le piège, 1961), dont les scénarios furent écrits par la romancière Beatriz Guido, par ailleurs la compagne du cinéaste. Mais si Lucía fait figure de « loca del desván » (la folle du grenier), c’est sur un mode mineur dans la mesure où, contrairement à la tante de l’héroïne de La main dans le piège, son enfermement n’est pas le résultat de la condamnation morale de sa famille mais une issue. En effet, tout porte à croire que son personnage s’est littéralement laissé dépasser, déborder, par les événements et qu’elle a trouvé refuge dans une forme de douce démence qui sauve les apparences.

Le doute persiste sur son état : est-elle captive ou détentrice du secret de ses enfants ? Se sacrifie-t-elle pour maintenir l’édifice familial ou pour les protéger, ou les deux à la fois ? Son état d’irresponsabilité est signalé par un rythme encore plus lent, par ses paroles qui sont autant de bribes mêlant différentes strates de son passé, souvenirs tout à fait cohérents mais disjoints, par sa voix, étonnamment calme, ainsi que par sa soumission à la femme qui reste derrière elle, et enfin par son immobilité inédite. Cet adoucissement et cet apaisement se manifestent par un long plan silencieux de son mari, Daniel, apparu dans le champ sans bruit, qui s’approche et l’enlace avec une douceur et une tendresse jamais vues et sans doute impossibles avant, tant le masque social que Lucía s’était forgée pour satisfaire aux exigences de sa classe et aux assignations de genre recouvrait et aliénait sa subjectivité. Deux éléments le prouvent : d’une part la chanson douce que lui chantait sans doute sa nanny anglaise – on pense à Miss Mary (1986) de María Luisa Bemberg, qui constitue un exemple de représentation cinématographique de l’éducation reçue par les enfants des classes les plus aisées – qu’elle chantonne, et d’autre part, l’évocation de sa terreur des chevaux qu’il lui fallut surmonter avant de pouvoir enfin, une fois mariée, s’en libérer, et qui fait douloureusement écho au rite qu’elle a pourtant à son tour infligé à la jeune Montse.