Introduction

La intemperie no es la falta de techo. Es la indefensión, ternerita, ante las leyes de un mundo salvaje. Salvajes sus hombres ; salvaje su suelo. Andrés Rivera1

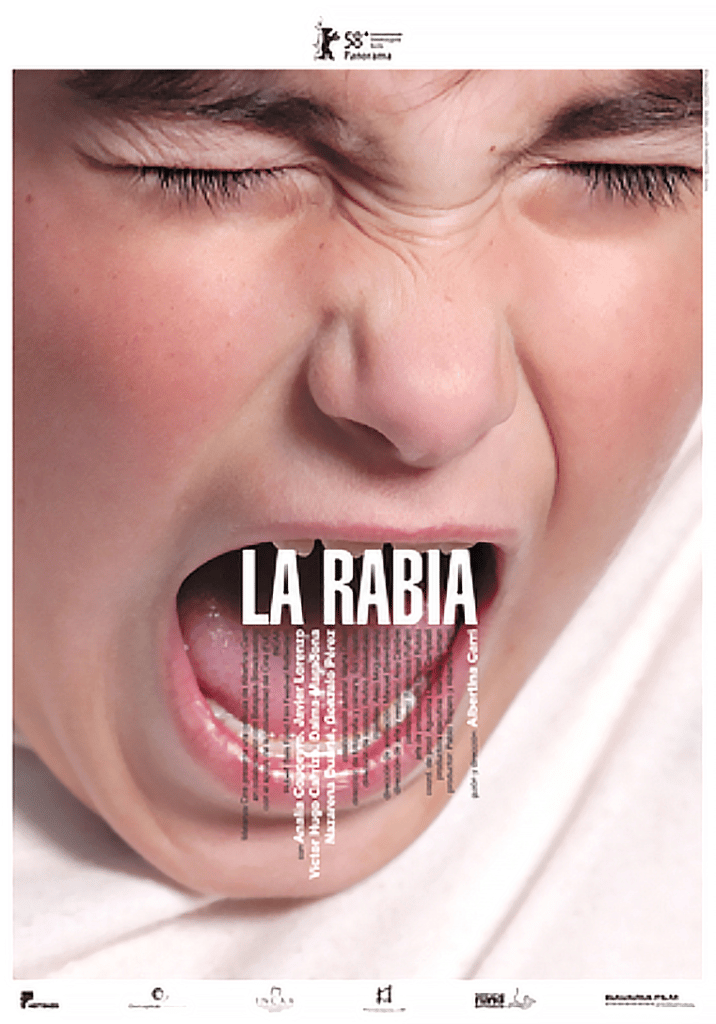

Le quatrième long-métrage d’Albertina Carri, produit par Matanza Ciné et Betaplus Broadcasting, avec le soutien de l’INCAA et du Hubert Bals Fund sortit en salle en 2008. La Rabia fut sélectionné par huit festivals dont la Berlinale, le BAFICI, Le Festival du Film de La Havane, le Festival international du film de Chicago et celui de Monterrey, où il remporta les prix du Meilleur Film, celui de la Meilleure Réalisation et celui de la Meilleure Actrice. Entre-temps, la cinéaste avait réalisé trois courts-métrages (0800 No llames, De vuelta et Fama) en 2005 et deux téléfilms : Urgente, en 2006 – dont il a déjà été question – et Tracción a sangre, en 2007, sur le fleuve Riachuelo qui trace une frontière symbolique, économique, sociale et politique entre un espace désindustrialisé en déshérence2 et la capitale portègne. Dans La rabia, la cinéaste mobilise le mythe fondateur « civilisation et barbarie », cette fois dans un contexte rural3. La ruralité est représentée comme l’espace et la métaphore des forces qui régissent la grammaire des corps dont Albertina Carri revisite et resignifie le déterminisme. Le synopsis du film permet d’en prendre la mesure :

La Rabia es un film sobre la tierra y su gente que se convierte en parte de ella. Dos niños expuestos a la violencia y la sexualidad del campo. […] Una niña muda, un niño condenado a ser hombre desde su nacimiento y unos padres que mantienen relaciones carnales extramaritales frente a los ojos de sus hijos. Los niños sueltos a su imaginación, fragilidad y supervivencia en medio de la inmensa llanura. La agresividad de la naturaleza y la embestida de los adultos, frente a la inocencia del mundo infantil oculto tras la furia de La Rabia.

Faire mémoire pour la cinéaste, c’est faire corps au présent à partir de la connaissance et de l’expérience de la dépossession auxquelles la génération de ses parents entreprit de rendre témoignage politiquement et qu’elle-même continue de faire émerger au cinéma. Pour faire entendre, encore, des voix provenant cette fois d’une multitude invisibilisée – à rebours de la famille propriétaire protagoniste de Géminis –, Albertina Carri cherche des formes de langage, des voies de communication et d’articulation entre passé et présent susceptible de défiger la violence non archivable mais apparemment immuable. J’envisagerai d’abord sa façon de déconstruire les cadres de représentation de la violence pour figurer le « hors temps » du monde rural. J’analyserai ensuite deux moments emblématiques du film au cours desquels sont représentées les tensions entre imposition d’un ordre historique et émergence d’une force qui resignifie la vulnérabilité. Dans un troisième temps, je reviendrai sur le processus de domestication des corps enfantins et sur la mise en scène de la sexualité.

Violence et survie du monde rural

Production et (af)filiation

Contextes et prolepse

Carri affirma avoir construit La Rabia « en contra de ese pensamiento nacional, en contra de la representación costumbrista del campo. Creo que ese costumbrismo es una mirada urbana sobre la naturaleza y sobre el hombre de campo. Una mirada distanciada de lo violento que es vivir en el campo » (López Riera, 2009 : 193). Il se trouve que la sortie du film sur les écrans argentins coïncida avec deux événements, l’un relevant de sa vie personnelle – une grossesse –, et l’autre relevant de la vie politique nationale : la crise agricole qui accompagna la nouvelle politique publique en faveur de l’agriculture familiale. Impulsée par le gouvernement Kirchner en 2008, cette réorientation de la politique agricole suscita de farouches résistances. La grève et les barrages routiers qui paralysèrent une grande partie du pays pendant plus de quatre mois remirent au premier plan l’histoire des politiques dites « d’ajustement structurel » – selon une formulation caractéristique de la novlangue ultralibérale – menées depuis les années 90 jusqu’à la crise de 2001. Elle mit en lumière la difficile transformation de l’agriculture familiale par une politique de développement rural4. De fait, la non-convergence entre les intérêts portés par des logiques économiques très différentes eut raison de l’implantation de structures et de programmes visant à consolider et promouvoir l’organisation d’une agriculture familiale dont les agents se trouvent très éloignés des référentiels et des modèles globaux5. La Rabiaanticipa en quelque sorte l’actualité de ces conflits dans la mesure où, s’il n’y a aucune référence explicite à ceux-ci, les effets des politiques menées jusqu’alors déterminent la réalité quotidienne des protagonistes du film, qui constituent une classe restée hors champ politiquement au point de se constituer historiquement comme « hors classe ».

La Rabia marque également une nouvelle étape du parcours de la cinéaste dont l’intérêt pour les zones délaissées, pour ses habitant·es déclassé·es, et pour les pages de leur histoire oubliée, trop vite écrites ou trop vite tournées, ne décroît pas. Son incessante et furieuse quête d’un langage capable de communiquer les scintillements passés au cœur du présent, s’accompagnera, en 2015, de la publication des œuvres complètes de son père, Roberto Carri, consacrées aux pratiques théoriques6 des formes de pouvoir et de violence et, en 2017, par la sortie de Cuatreros. Ce film marquera symboliquement l’aboutissement du projet paternel d’un film sur la vie d’Isidro Velázquez, réactualisant le mythe de Facundo depuis une perspective sociologique militante contemporaine. La dimension expérimentale et politique de Cuatreros interroge la violence et l’oppression des travailleuses et travailleurs ruraux et des populations indigènes. Albertina Carri avait sans doute eu accès avant 2015 aux écrits de son père qui s’attacha à contextualiser de façon complexe l’organisation du pouvoir et ses catégories binaires, réductrices et assujettissantes. Renversant la logique naturalisée et disqualifiante, Roberto Carri requalifia ainsi la sauvagerie à laquelle se trouvaient associées les classes populaires les plus défavorisées : « El “salvajismo” popular no es más que la respuesta espontánea de los oprimidos frente al salvajismo institucionalizado del sistema » (R. Carri, 2015a : 303). Le territoire de La Rabia n’est certes pas celui d’El Chaco où opéra le « bandit » Isidro Velázquez. Mais la même logique structurelle implantée par l’oligarchie – locale ou extérieure – s’y retrouve, qui s’ajoute à la dureté climatique, pour expliquer le règne d’une « atmosphère de soumission à l’ordre établi » (R. Carri, 2015a : 306, je traduis). Cuatrerosrenoue et dialogue avec le « geste insurrectionnel » de ses parents et d’une partie de leur génération en traçant, au milieu des années 2000, une forme capable de propager d’autres voix en leur redonnant une agentivité niée par l’Histoire.

Les corps sont au cœur du cinéma d’Albertina Carri parce que c’est par le corps et sa mémoire que l’expérience de la survie se répète au quotidien. La Rabia fait émerger au cinéma « un imaginaire de survie face à un système qui ne nous reconnait pas » (A. Carri, 2015a : 398, je traduis).

Le monde rural : usages et métaphores politiques

Le choix d’ancrer son quatrième long-métrage en territoire rural constitue un contrepoint cinématographique à la représentation médiatique hégémonique qui reproduit un discours national(iste) sur le monde rural que la cinéaste juge dangereux parce qu’il cache les pensées conservatrices des secteurs dominants. (López Riera, 2009 : 193) Un autre élément de la trame autobiographique de la cinéast explique aussi ce déplacement de la ville vers la campagne. La rabia fut tourné à Roque Pérez, une localité proche du lieu-dit La Rabia, dans la province du Grand Buenos Aires, une région bien connue de la cinéaste qui y vécut six ans après la séquestration de ses parents. La campagne, la ruralité constituent pour elle un espace-temps refuge salvateur et fondateur :

Es un lugar muy apacible, encantador; es el lugar donde se dispara la fantasía, y a partir de una cierta libertad de pensamiento que me dio, creo que es el lugar que me salvó la vida. Un lugar al que sigo yendo, al que acudo; lo necesito, estoy cerca. Estoy conectada con esa experiencia, es una parte estructural muy fuerte de mi personalidad, de mi aparato afectivo. Sin el campo yo sería otra persona7.

Enfin, il faut préciser que la dimension intime de ce choix est cohérente avec le format de production très réduit du film, dont le budget avoisinait les 250 000 dollars, l’équipe ne dépassant pas vingt-cinq personnes, y compris les acteur·rices, pour un tournage de quatre semaines en plein hiver. La convivialité et la promiscuité se révélèrent bénéfiques au projet, le scénario ambitionnant de sonder la relation entre les personnages et le paysage au rythme que la nature impose. Il ne s’agissait pas de créer artificiellement un effet de nature mais bien de se mettre en condition de capter « largos momentos de emocionalidad relacionada con el paisaje » (Lopato, Carri, 2018 : web).

L’histoire de la ruralité dans le cinéma argentin se caractérise entre autres par la présence d’un sous-texte idéologique forgé par une représentation hégémonique, et en particulier le western nord-américain, qui reposait sur la vision romantique d’un espace bucolique infini, objet de contemplation et de conquête (López Riera, 2009). La nature y figure comme un paysage au service d’un projet politico-historique légitimant l’occupation et l’exploitation territoriale par l’homme qui la reçoit de Dieu comme un don ou une récompense, puis qui la domine, la cultive et la fait fructifier. Or, Carri s’éloigne de cette vision largement relayée en Amérique latine, et plus précisément en Argentine, par la tradition du gaucho8. La figure héroïque du gaucho évolua en fonction des vagues migratoires, de la constitution de l’État nation et de la pacification qui, comme son nom ne l’indique pas, consista à accaparer, contrôler et domestiquer une terre sauvage et ses habitant·es : humains, faune et flore.

La matanza del indio y la persecución del gaucho son hechos violentos que fueron engendrados desde la ciudad. Aclaro esto porque no creo que haya una dicotomía entre la gente de campo y la de ciudad al estilo civilización y barbarie. Pero la brutalidad en la ciudad pasa por otro lado. (Kairuz, 2008 : web)

Carri n’ignore pas la tradition cinématographique du gaucho qui se cristalisa en deux tendances très différentes liées à l’idéologie de l’époque : d’une part, l’exaltation du ruralisme par la gauche dans les années 60 et, d’autre part, sa célébration par la droite conservatrice après 2001. Selon Jens Andermann9, « el campo », qui recouvre le monde rural et la campagne, est l’expression de la crise argentine et le produit de l’hyper exploitation capitaliste, les effets de la crise promue par l’idéologie ultralibérale sur l’identité et les traditions locales se manifestant dans la marginalisation et l’altérisation des zones rurales. (Anderman, 2011 : 82-84) Je partage cette vision globale, mais il m’apparaît important de remonter plus loin dans le temps pour signaler une césure historique dans la représentation de la ruralité au cinéma qui enrichit la compréhension de la posture d’Albertina Carri.

L’ouvrage collectif dirigé par Ana Laura Lusnich, El drama social-folklórico. El universo rural en el cine argentino (2007) enrichit la réflexion entamée sur l’Archive culturelle qu’est devenue la dichotomie fondatrice et centrale opposant la civilisation à la barbarie. Lusnich y défend l’idée que l’opposition ville et campagne s’inscrit dans la continuité de cette logique et que sa plasticité au cours de l’histoire illustre l’usage idéologique de l’univers rural en fonction du projet politique. D’un point de vue générique, le drame social folklorique oscilla entre épopée, sainete – sorte de farce créole – et mélodrame, jusqu’à ce que le cinéma parlant au tournant des années 30 lui agrège un ingrédient historique national, le tango. Sur le plan historique et politique, les modèles de représentation de l’univers rural connurent une inflexion remarquable pendant les deux premiers gouvernements péronistes, entre 1946-1952 et 1952-1955, qui se caractérisa par la dissolution de la lecture culturelle du barbare et l’appropriation autoréférentielle de la barbarie (Lusnich, 2007 : 89). La méfiance envers les classes populaires et la croyance en un pouvoir civilisateur des classes éclairées furent en effet contredites par la prolifération de visions du peuple travailleur, historiquement exclu, et soudainement célébré comme un nouveau sujet social par le péronisme (Svampa, 2006 : 248). Dans ce contexte inédit où l’ingérence de l’État fut pleinement revendiquée et tout aussi violemment critiquée, les personnages et les thèmes historiques furent réinterprétés.

Le film de Carri part de ces archives et des réécritures ou variations de figures mythiques, comme celles de Juan Moreira par Leonardo Favio (1973) ou de Los hijos de Fierro par Fernando Solanas (1975), deux films dont la réalisation ou la sortie coïncidèrent avec le retour de Perón au pouvoir. Carri ne convoque pas explicitement ce corpus filmique dans La Rabia, mais le territoire exploré semble peuplé par les spectres du passé, fantômes, victimes ou bourreaux de la terre. Sa représentation de l’espace est ainsi à envisager comme une métaphore politique, comme le sera plus tard Cuatreros. Elle laisse affleurer les vestiges des drames sociaux passés sans que ceux-ci ne soient portés par la narration. Elle refuse toute forme de catharsis ou de morale, se détourne de la dimension victimisante ou célébratoire et privilégie au contraire une confrontation à la violence quotidienne. La rabia dialogue en ce sens avec les premiers films d’Alonso Lisandro et de Lucrecia Martel, anticipe leurs derniers opus, Jauja (2014) et Zama (2017), ainsi que le premier film d’Emiliano Torres, El invierno (2016), avec lesquels il partage une approche anti héroïque centrée sur la puissance picturale et sensorielle de la nature sauvage au milieu de laquelle les humain·es sont en perdition.

Territoires et corps : scènes d’ouverture

Bloc 9 • Albertina Carri, La rabia

Territoires et corps

Entrelacement du corporel et du spatial10

Le point de vue que construit Albertina Carri oblige à regarder autrement l’espace et les corps qui l’habitent et qui sont marqués par les « matrices de la dépossession », ainsi que les modalités de réappropriation de ces mêmes corps « contre ces matrices oppressives » (Butler et Athanasiou, 2016 : 26). La singularité de cet entrelacement du corporel et du spatial vient de ce qu’il ne coïncide pas avec les valeurs affichées par la civilisation urbaine contemporaine, Carri cherchant à produire une émotion qui serait moins le produit de la relation des personnages entre eux que de la relation que ceux-ci entretiennent avec leur habitat, comme en témoigne la séquence d’ouverture de La rabia.

C’est l’ambiance sonore privilégiant le règne animal qui nous fait entrer dans le film, et cette acousmatisation, qui consiste à maintenir hors-champ à l’orée du film la source (animale et naturelle) de ce que nous entendons (Chion, 1982), signale une volonté de se placer à une autre échelle, centrée sur les différentes composantes du vivant, à l’exclusion des humains. Pendant que les noms des acteur·rices apparaissent en blanc sur fond noir, les bêlements, galops, aboiements et pépiements se font entendre comme un grondement terrestre et céleste. Un avertissement inhabituel suit : « Les animaux qui apparaissent dans ce film ont vécu et sont morts en accord avec leur habitat », une façon de contredire le cynisme de la mention « Aucun animal n’a été blessé pendant le tournage de ce film », devenue un label contre la violence faite aux animaux sur les tournages nord-américains, dont l’American Human Association (AHA) serait la garante, même s’il est de notoriété publique qu’il s’agit d’une supercherie. D’après la cinéaste, l’avertissement liminaire coûta d’ailleurs au film sa diffusion aux États-Unis où il fut refusé par tous les festivals.

On peut lire dans cet avertissement une allusion politique à l’histoire de la pampa nationale et une interpellation indirecte aux pouvoirs publics et à l’ensemble de la société : les habitant·es originaires et tout·es celles et ceux qui la peuplèrent vécurent-i·elles et moururent-i·elles en accord avec leur habitat ? D’ailleurs, le coup de feu qui claque quelques secondes avant la disparition de l’avertissement liminal et signale la présence humaine, associée à la violence, peut être elle aussi lue comme une référence transhistorique propre à l’espèce humaine et, au niveau diégétique, comme un mauvais présage. Cette combinaison sémiotique produit un effet de déterritorialisation inaugurale qui résonne comme une sommation spectatorielle juste avant de pénétrer visuellement dans l’environnement de la pampa.

Les trois premières images du film (00:50-01:37) sont des plans généraux d’une étendue sans limites imprégnée par un brouillard matutinal. Toutefois, l’horizontalité, la durée inhabituelle des plans vides de figures humaines et la fixité du cadrage, plutôt qu’une sensation d’ouverture, transmettent une impression d’écrasement. La contemplation inquiétante de cet infini géographique relève à la fois de la perte de repère et de l’interpellation sensorielle. Le plan-tableau (Bonitzer11) de la pampa oscille entre signe et sensation, vision optique et vision haptique, perturbant et aiguisant la perception, le sens et les sens, par l’imprégnation d’une vie invisible dont le mouvement perpétuel et réaliste est capté en plans fixes. La dimension dialogique12 de cet assemblage sonore et visuel alliant dimension picturale et agitation vitale imperceptible privilégie la lumière naturelle hivernale de la « llanura pampeana » (les plaines de la Pampa), dont le rythme a été la boussole de la cinéaste.

À ce propos, Emiliano Torres13, sollicité pour être son directeur de la photographie, avait décliné en expliquant que les meilleurs assistants de Carri seraient le climat et Sol Lopatín, sa cheffe opératrice depuis toujours14, pour qui le travail sur le cadrage est constitutif du récit. Dans La Rabia, la nature n’est pas un décor mais une protagoniste, comme en témoignent les plans de tournage conçus en fonction des possibles variations météorologiques (soleil, brouillard, grisaille), ainsi que le tournage vidéo en « nuit américaine », cette technique cinématographique qui permet de tourner de jour des scènes d’extérieur censées se dérouler la nuit grâce à un éclairage plus faible. Il ne s’agissait pas d’un choix esthétique préalable mais bien d’un obstacle naturel que Carri et Lopatín transformèrent en opportunité, travaillant dans le froid glacé de l’hiver, avec la lumière naturelle, les variations du ciel et la présence de la lune en plein jour.

Le chaperon rouge et le garçon aux chiens15

Dès les premières minutes du film, la façon de capter l’immensité de l’environnement où survivent faune, flore et humains perturbe nos attentes tout en activant des perceptions inhabituelles (Mullaly, 2014 : 222). Le mixage sonore met en valeur les sons acousmatiques (bruits d’animaux et respiration) puis, l’apparition retardée et inopinée d’une enfant, chaperon rouge au milieu de la pampa, fait bifurquer la contemplation de façon brutale. Le regard caméra – tabou de la grammaire classique – et la première action réalisée par l’enfant qui s’arrête, baisse son collant, urine au milieu de la nature (02:38) et repart, créent un décalage dans l’horizon d’attente spectatoriel.

Le raccord sonore et paysager assure la continuité des entrées en scène, non connectées narrativement, des personnages humains. Ainsi, à partir de la troisième minute, la figure d’un jeune garçon émerge au loin, au milieu des hautes herbes et de rangées d’arbres très branchus, une végétation omniprésente dans les futures séquences d’animation. Vêtu d’un pull rouge, d’un pantalon vert et portant le béret paysan noir, il progresse lentement, en boitant, et semble dialoguer par ses sifflements avec les oiseaux, sans doute l’espèce animale la plus importante quoique la moins visible de ces parages.Ladeado (Gonzalo Pérez), accompagné de chiens sans laisse, porte un grand sac de jute qu’il projette contre un épais tronc d’arbre pour en frapper le contenu, avant de le jeter dans un étang. De nouveau pris à témoin, cette fois par un grondement sourd, rageur et invisible provenant de l’intérieur du sac, nous sommes incapables d’identifier la situation, sauf si on se souvient de la scène de Camila (María Luisa Bemberg) où l’esclave jette les chatons dans le fleuve.

Sans transition, nous assistons dans la scène suivante (05:25’) aux jeux érotiques d’un couple dans une chambre située au rez de chaussée d’une maison dont plusieurs fenêtres grandes ouvertes assurent le raccord spatial avec l’extérieur. On retrouve un procédé habituel de la cinéaste lorsqu’elle filme les intérieurs : le surcadrage du miroir de l’armoire et, un peu plus tard, la fenêtre de la chambre par laquelle se penche le couple. Il souligne d’emblée la duplicité de l’image, surtout la plus familière, une chambre dans une maison, et plus globalement du dispositif filmique, ainsi que le refus d’un traitement réaliste des personnages. Cette exhibition répétée n’est pas un tic esthétique mais l’affirmation de l’artefact cinématographique, redoublée dans la diégèse par la dimension carnavalesque de la mise en scène improvisée par Ale (Analía Couceyro) et Pichón (Javier Lorenzo) qui jouent à se déguiser avec des vêtements et accessoires extraits de la penderie (tenue de hockey blanche, casque et cravache).

Le raccord sonore du dialogue des amants, qui se poursuit hors champ, interfère avec la perception de l’espace extérieur où resurgit Nati en plan rapproché (06:50). Dans un geste inversé par rapport au couple qui se rhabille, l’enfant se dévêt, piétine sa robe, et s’arrête interdite en entendant un bruit hors champ (coup de feu, meuble tombé ?) qui provient de la maison vers laquelle son regard se porte. Partageant un plan serré avec la statue d’une vierge aux cheveux bruns, Nati, torse nu, en collants rouges et chaussures, sort du cadre et, dans un bruissement d’herbes sèches foulées et de cris d’oiseaux, se rapproche de la source sonore humaine provenant d’une bâtisse aux murs rose pâle.

Les spectateur·rices font alors l’expérience d’un voyeurisme à double entrée (07:20) : témoins de l’expérience de Nati dont la vision est entravée mais qui entend tout, et témoins de la suite de la scène entre Ale et Pichón, en sous-vêtements, réunis dans le cadre de la fenêtre ouverte mais que le mur très épais empêche de se pencher complètement au dehors pour tout voir. La réaction de Pichón au bruit non identifié alerte le couple adultère et provoque un commentaire d’Ale lorsqu’il se saisit du fusil : « –Ale : Deja eso. Se te va a escapar un tiro. –Pichón : Si esto no dispara una mierda desde hace cien años. » Cet échange est porteur d’une donnée historique, l’arme entreposée serait donc là depuis un siècle, de même que la demeure, les patrons et leurs peones ; il signale aussi un réflexe viriliste qui consiste à se saisir d’une arme avant même d’avoir identifié la source du bruit et d’un danger potentiel.

La scène suivante (07:36) est marquée par un changement de lieu et une ellipse : un plan de détail de poulets morts qui jonchent le sol et que Ladeado ausculte, filmé en plan serré, l’air préoccupé. Un autre élément l’alerte, hors champ. C’est le bruit de la mobylette de son père avec qui s’engage un échange laconique : « –Pichón : ¿La comadreja? –Ladeado : No puede ser … Las maté a todas. Hasta la cría ahogué. –Pichón : Se ve que el fantasma sabe nadar. » La relation père-fils est campée en quelques secondes dans la continuité des scènes précédentes qui composent une atmosphère crue dans laquelle on pénètre par les sensations sans pouvoir identifier de chronologie. La figuration du travail rural fait de gestes et d’activités répétées sans cesse et dans une forme de résignation pragmatique s’exprime dans les derniers plans de Ladeado qui observe le carnage dans le poulailler puis secoue ses bottes pour les décrotter avant de s’engouffrer à la suite de son père dans un espace domestique où l’attendent d’autres tâches.

La pulpería : le lieu commun hors du temps

La dernière séquence de ce premier bloc cinématographique de douze minutes où sont mises en scène les activités et les habitant·es de la campagne argentine se situe dans la pulpería, un équivalent de l’épicerie-bar-tabac des hameaus ruraux français, un lieu qui eut pour fonction historique d’accueillir les membres de la communauté rurale chargée d’exploiter la terre pour la classe des propriétaires, le plus souvent absente. Elle illustre la relation qu’entretient la cinéaste avec la tradition générique évoquée précédemment, l’apparence hyperréaliste des plans en intérieur procédant d’un travail d’exhibition et de démontage des codes, un procédé récurrent de distanciation. Poldo (Victor Hugo Carrizo) entre dans cet espace exclusivement masculin, salue la compagnie et se fait offrir un verre de gin par le patron qui part dans la réserve chercher son colis de provision pendant que sa fille le sert et qu’il boit d’un trait.

Pour expliquer ce que je considère comme un retournement métadiscursif du drame social folklorique, empreint de la tradition du western évoqué précédemment, je prends appui sur la proposition de Raphaëlle Moine16 d’envisager le genre comme un lieu cinématographique, par analogie avec le lieu anthropologique, c’est-à-dire un lieu inscrit et symbolisé. Je postule en effet que la séquence de la pulpería, avatar contemporain de la séquence de saloon/taverne, permet de « cerner le fonctionnement de dénomination, de reconnaissance et de médiation qui s’opère par le genre cinématographique » (Moine, 2002 : 172). En effet, contrairement aux premières minutes du film, qui déstabilisent et défamiliarisent, cette séquence active d’une part, la reconnaissance d’un espace réel au sein duquel se reconnaissent et se définissent des individus et se médiatisent leurs relations, et d’autre part, simultanément, un mode de relation historique où peuvent se lire « les traces d’une implantation ancienne (dans le cas des espaces stricto sensu) ou d’une tradition » (Moine, 2002 : 172). Symbole de la socialité masculine des ouvriers agricoles descendants des gauchos, la pulpería est à la fois un lieu récurrent de la tradition gauchesca, déjà présente dans le Facundo de Sarmiento, et un cadre de référence très codifié par la tradition hollywoodienne de l’entrée au saloon, ce qui dénote, comme toujours dans l’œuvre de Carri, d’une polysémie intertextuelle littéraire et cinématographique.

Au sein de cette microscopique unité spatiale, seul lieu de socialité dans le film, les hommes se retrouvent pour jouer aux cartes ou aux dés, boire, prendre des nouvelles, causer, récupérer des colis de vivres. Au passage, ils reluquent la fille du patron et échangent des regards de prédateurs ainsi que des remarques complices prononcées entre hommes de trois générations, à haute voix, en présence de celle-ci et sans aucune gêne : « –Un homme : Está linda la nena. –Un autre : Ya te va a tocar tener una hija » (10:25). Ces répliques, apparemment anecdotiques, ne le sont pas tant que cela si l’on considère le laconisme des dialogues. Elles signifient que l’appropriation des corps féminins est une évidence, qu’elle est dans l’ordre des choses17.

Si Carri réactive ce lieu anthropologique, la pulpería, c’est avec une intention cinématographique singulière. Poldo est salué et reconnu, mais le type de masculinité qu’il incarne – le taiseux solitaire – n’a rien à voir avec une figure héroïque passée. Chef de famille oui, mais cocufié – c’est un secret de Polichinelle –, il partage avec les joueurs et buveurs déjà attablés la même excitation contenue pour la seule femme présente, Mercedes, interprétée par Dalma Maradona. La fille du célèbre joueur de football, dont c’était la première apparition sur grand écran, fait reluire ironiquement la vacuité du rôle genré attribué par le western – et d’autres genres cinématographiques – à la chanteuse/serveuse/prostituée. Cette mise à distance des codes de genre ainsi que la dimension métadiégétique de ce contre-emploi – si l’on considère les attentes et la pression médiatique exercée sur la jeune femme, marquée par un imposant héritage paternel –, participe de la construction d’un dispositif filmique décalé par rapport à une tradition et des normes hégémoniques.

Poldo ne s’adresse jamais directement à Mercedes, mais son désir, forcément frustré – la jeune femme est intouchable –, suinte et s’aiguise à chaque coup d’œil lancé à l’adolescente qui, elle, semble tromper son ennui en entretenant un érotisme boudeur de Lolita. Elle semble consciente de son environnement et présente un visage hermétique, inaccessible aux hommes de l’assistance, dont la tension érotique, accentuée par l’obscurité et l’exiguïté du lieu, semble imprégner le lieu d’une moiteur épaisse. Le cadrage privilégie le regard voyeur de la tablée et celui de Poldo, animalisant chaque déplacement et geste de Mercedes comme s’il s’agissait d’une proie. Une fois servi le verre de gin, celle-ci se remet à vernir ses ongles, ignorant avec superbe le ravissement et l’échauffement des esprits et des corps qui l’entourent.

Le long plan fixe de trente secondes (11:30) qui clôt le premier bloc de temps diurne constitue un autre clin d’œil à un topos surexploité par le cinéma mais aussi la publicité et les arts graphiques, celui de l’arrivée ou du départ du héros depuis l’espace immense et impénétrable de la pampa. Ce n’est pas l’arrivée de Poldo mais son départ de la pulpería pour rentrer chez lui avec les provisions à bord d’une vieille mais fidèle camionnette, qui signe ironiquement la fin de cette séquence où Carri a joué avec la tradition du western américain – du nord au sud – et ses avatars nationaux en en citant de façon allusive et distancée codes.

Ravages

À la circularité des cycles naturels de vie et mort qui rythment toujours le monde rural, s’ajoute la contamination de la violence naturalisée entre humains annoncée dans le titre. La rage, en espagnol comme en français, fait référence à l’ensemble des manifestations pathologiques apparaissant chez les humains et les animaux après contamination par le virus rabique, mais aussi à un état d’irritation, de colère, de fureur, qui peut porter à des actes excessifs et enfin, à un besoin ou désir irrépressible de quelque chose18. Alors qu’en français, c’est le substantif rage qui est porteur de ces sens, en espagnol, c’est le verbe « rabiar » qui recoupe l’ensemble de ces acceptions : « padecer o tener rabia ; desear algo con vehemencia ; Impacientarse o enojarse con muestras de cólera y enfado ; exceder en mucho a lo usual y ordinario » (DRAE).

Dans le film d’Albertina Carri, la rage est un symptôme de la violence subie par des parents, de celle qu’ils font subir à leurs enfants, de la violence de genre… Michèle Soriano considère pour sa part les symptômes de la rage comme une forme de lycanthropie – la métamorphose de l’homme en loup. Croyance, mythe et pathologie, le terme désigne d’ailleurs un trouble mental durant lequel l’individu a la conviction délirante d’être changé en loup. (Baratta et Weiner, 2009 : 675-679) Elle évoque aussi un nuage d’Euménides, ces déesses de la vengeance de la mythologie grecque également appelées Érinyes ou en latin Furies, et qui sont une façon d’exposer la norme et les passages entre vie et mort (Soriano, 2014 : 204-205).

Le récit prothétique de la loi du père

Dans la première séquence nocturne située du film (12:01-17:40), la cinéaste connecte une scène de la vie familiale et une séquence d’animation. La réappropriation par Poldo, le père de Nati, d’une vieille légende argentine va se trouver contaminée par l’irruption d’une séquence d’animation qui va à son tour modifier le cadre de perception et reconfigurer la signification de l’ensemble de la séquence.

Il était une fois

Bloc 10 • Albertina Carri, La rabia

Ravages. Il était une fois

Polo entreprend de livrer un récit édifiant à Nati afin qu’elle cesse de se dénuder en public, autrement dit afin qu’elle rentre dans la norme dont il est, en tant que père et chef de famille, le dépositaire, le garant et le bénéficiaire légal. La légende qu’il raconte est construite comme un conte oral mêlant biographie familiale, histoire nationale et mythe populaire. Le cadrage classique souligne le sous-texte patriarcal et le caractère transhistorique du discours. Les champ-contre champ en gros plans (C-CC) ou en plans très rapprochés traduisent la sollicitude du père et sa tentative de transmettre à sa fille muette les conseils qui lui permettront de survivre en société. Toutefois, la tendresse de son regard renvoie à l’attitude paternaliste de celui qui exerce le pouvoir et qui, sous couvert de protection désintéressée, cherche à imposer sa tutelle et sa domination.

¿Sabes una cosa Nati ? Él que era tremendo era el hermano de tu abuelo. Él tío de tu madre. La verdad es que yo no lo conocí. Y tu mamá tampoco. Él era mucho más viejo que tu abuelo. Cuando se murió, tu abuelo tendría … Cuatro años.

L’inscription de l’histoire dans la saga familiale et nationale est une réécriture du conte folklorique merveilleux, un renversement qu’opère le narrateur, Poldo, le père.

A él le decían el inglés. Porque era bien blanquito, así como vos. Y además porque trabajaba en la estación del ferrocarril, que los dueños eran los ingleses. Él era el encargado de la estación del pueblo.

La légende du « cavalier sans tête en smocking »19 remonte à la fin du XIXe siècle et à la construction du chemin de fer transandin qui devait unir la ville de Mendoza et celle de Los Andes au Chili. Un certain Foster était chargé de la paie des journaliers de la localité de Cuevas, proche de la frontière chilienne et situé sur l’itinéraire. L’Anglais était connu pour sa mise élégante, il portait un queue-de-pie ou frac. Le nom « futre » serait une dérivation de son nom difficilement prononçable par les locaux, mais le terme signifie dans la langue de la cordillère « personne qui aime s’habiller avec élégance ». Plusieurs versions de la légende circulent20, la plupart coïncidant sur le fait qu’il aurait perdu toute la paie hebdomadaire des peones (les ouvriers agricoles) aux jeux et aurait été assassiné par ceux-ci. Son cadavre sans tête aurait ensuite hanté la localité : « Desde entonces, el Futre se aparece a quienes tienen alguna cuenta pendiente que pagar, principalmente, con la justicia. Por ello se dice que el Futre no está entre las gentes, sino está en la conciencia sucia de los malhechores. » (2009 : web)

Albertina Carri intervient donc sur ce palimpseste culturel, retenant la puissance d’évocation terrifique de la mémoire folklorique historique pour écrire une version modifiée à l’usage du père essayant d’asseoir son autorité. En effet, Poldo personnalise l’histoire de la figure maudite en la reliant à la généalogie familiale de son épouse Alejandra et en la rapprochant géographiquement pour la situer près de La Rabia21. Dans la réalité, les villages de la province de Buenos Aires apparurent dans leur grande majorité avec le tracé du chemin de fer et avec la colonisation agricole de la fin du XIXe et début du XXe siècle. Lorsque le transport routier se développa avec l’usage généralisé de la camionnette chez les petits et moyens exploitants, et que le chemin de fer tomba en désuétude, après les années 1960, certains de ces villages bien situés sur les nouvelles routes goudronnées se transformèrent en centres de services, tandis que d’autres virent leur population décliner, comme ce serait le cas de La rabia22.

Pendant la première partie de la séquence, des plans du visage du père, soucieux de capter l’attention de sa fille et d’entraîner son adhésion, alternent avec des plans de celle-ci, immobile et muette, ne manifestant aucun signe d’assentiment ou d’émotion.

Pero… tenía un problema. ¿Y sabés cuál era? Que a la mujer le gustaba sacarse la ropa. Igual que a vos… ¿No me creés ¿Ella andaba por el campo y de repente ¡Paf! Se sacaba la ropa. Y eso no puede ser, Nati. Eso no se hace. ¿Cómo van a andar las señoritas sacándose la ropa por ahí? Por eso el pobre se iba a jugar. Para no verla. Porque eso es muy feo de ver. Y para un papá también es muy feo de ver que su hija anda sacándose la ropa por ahí.

Poldo poursuit son récit en établissant une analogie entre la femme du Futre et sa fille et en affirmant que la monstruosité du protagoniste serait dû au comportement transgressif de son épouse. On reconnaît là une stratégie narrative séculaire visant à dédouaner les hommes de leur responsabilité en transférant la défaillance sur « la femme » pècheresse.

Dicen que un día había ganado mucha plata. (Nati se met à dessiner) Y ahí se fue para la casa y cuando entró la encontró a la mujer desnuda. Ahí nomás. Salió corriendo para el boliche, a emborracharse. Porque estaba muy triste. Después va y se lo juega todo. Pero todo se jugó. Eh. Hasta el Rayo, que era el perro que más quería él. Pero eso no es nada Nati. ¿Sabés que fue lo peor? Que se jugó el sueldo de la gente que trabajaba en la estación. ¡Ah! Ahí nomás, che. Lo fueron a buscar. Y cuando lo encontraron, le cortaron la cabeza, lo degollaron como un chancho.

La stratégie de Poldo consiste d’une part à effrayer sa fille par un conte terrifiant qui est une forme de coercition psychologique, et d’autre part, à culpabiliser son épouse, présente tout au long de la séquence sans être vue car elle fait la vaisselle dans un coin de la pièce à vivre, en faisant allusion à son adultère.

La modification par l’animation

C’est à ce moment de tension psychologique extrême pour la jeune destinataire qu’est Nati que la cinéaste introduit un dédoublement dans le dispositif énonciatif. Un autre récit, produit de la réalité de l’enfant, contamine, augmente et complexifie la première trame narrative, créant une fissure dans la continuité de la violence reproduite par le père. Un fondu enchaîné prépare le surgissement d’une séquence d’animation, une sorte de récit intercalaire enchâssé dans le récit premier. Cette irruption proliférante qui matérialise la perception et la compréhension de Nati n’est accessible qu’aux spectateur·rices, et non au père. Le discours que livre ce récit se révèle pourtant intradiégétique puisqu’il est la traduction simultanée des sensations et des réminiscences de l’enfant, provoquées et/ou réactivées par le récit paternel ; « Dicen que pataleaba. ¿Sabés dónde anda el tío de tu madre ahora? Suelto para el campo. » (15:47)

Le montage alterné altère ainsi le cadre du récit premier selon la logique des vases communicants, la voix du père se transformant en fonction de la perception de Nati. La séquence d’animation surgit dans l’espace-temps diégétique cinématographique pour faire advenir le flux visuel des images mentales de Nati, entre souvenir et cauchemar prospectif. La technique des couches de peinture sur verre utilisée par Manuel Baremboim23 traduit poétiquement l’impénétrable mystère du sexe et de la mort qui fascine tant la cinéaste :

Y es la belleza de la muerte lo que me conmueve del paisaje infinito y carnal de la llanura. La Rabia trabaja sobre ese misterio que esconden para mí el sexo y la llanura. La trama de la muerte, y de la pequeña muerte del sexo, imaginada por una niña que no puede hablar, que tiene un lenguaje demasiado incómodo para un mundo que insiste en llamarse a sí mismo normal. (Soriano, 2014 : 204)

Géographie et corps sont ainsi envisagés comme un territoire. On trouve dans l’animation de Baremboin le même élan que captèrent des figures internationales de l’animation telles que Youri Nostein, Norman McLaren ou Florence Miailhe, qui repose sur la convergence et le dépassement de l’horizon de la peinture et de la musique dans un au-delà du mouvement et du dessin (Kawa-Topor, 201324). Il s’agit d’atteindre le punctum, au sens que Barthes donna à ce terme photographique dans La chambre claire, un élément qui scinde, perce et blesse l’ordonnancement global par le mouvement de la matière picturale en jouant de sa texture, de son épaisseur et de sa fluidité pour produire dégradés, nuances et transparences (Pailler, 201625). Le cadre, qu’il soit narratif – le traitement du sujet – ou formel – les contours –, est alors débordé par cette matière. Dans La Rabia, la métamorphose permanente se produit à un rythme accéléré exprimant les limites de ce que nous pouvons voir : « Desde esa hendidura los cuadros y esquemas prácticos que rigen las estructuras cognoscitivas, invisibles e insensibles porque son incorporadas, empiezan a opacarse, corroerse y hundirse. » (Soriano, 2014 : 205) La séquence d’animation prend le dessus sur le récit de Poldo, éclipsé visuellement, et dont seule demeure sa voix, qui perd en consistance. Les dessins presque abstraits du début sont soudainement habités par deux figures humaines nues et reconnaissables : Ale et Pichón, portant béret et fusil.

Le récit se poursuit26, de même que le flux visuel et sonore de l’animation, ce qui suscite un trouble cognitif, sensoriel et émotionnel en raison de l’entremêlement des signes, de leur nature, de leur destinataire et de la réalité convoquée. Les gémissements de la femme sont ceux d’Ale, mais aussi ceux de la petite fille, menacée à la fois par le fusil de l’homme et par l’apparition d’une figure capée sans visage. Cette figure, incarnation de l’oncle selon le discours du père, suscite la panique de l’homme au fusil dans la séquence d’animation : il essaie maladroitement de charger son fusil alors que l’apparition fond sur lui et que l’on entend une respiration effrayée et des bruits de pas dans les broussailles.

Él se les aparece a las chicas. Y a las nenas que se sacan la ropa. (Coup de feu dirigé sur l’homme capé chapeauté.) Y las tapa con una capa que tiene, para que aprendan. Pero si lo vuelven a hacer, viene y se las come. (L’immense cape fond sur Ale gémissante, l’enveloppe, les deux ne formant plus qu’un nœud noir sur fond vert.) Dicen que después entierra la cabeza en un pozo, que está ahí cerquita de La Rabia.

Le conte d’avertissement inventé par le père, qui se substitue ainsi à la commère, la grand-mère, la tante ou la mère, traditionnellement chargée de la transmission de l’ordre moral à travers des récits faussement ludiques mais vraiment édifiants, est une prothèse discursive dont la fonction est de rétablir l’équilibre familial et l’autorité paternelle. Mère et fille se trouvent rabaissées à la condition d’objets dysfonctionnels : Nati, qui pousse des cris et se dénude sans que les adultes comprennent pourquoi et Alejandra, qui pousse aussi des cris que les adultes ne tolèrent que s’ils se manifestent dans le cadre d’une relation conjugale acceptable. En tentant d’effrayer femme et enfant pour assurer sa survie selon une logique patriarcale basée sur l’appropriation et donc la domestication des corps considérés comme lui appartenant, le Père, dont le discours est chargé d’interdits et d’injonctions, de menaces et de terreur, révèle la fragilité de sa propre subjectivité. C’est le seul moment du film où le chef de famille se montre aussi prolixe, or, l’excès verbal et la prosodie, les regards appuyés de Poldo en direction de sa fille et de sa femme, sont autant de marques de la maladresse d’un homme fort démuni face aux comportements de chacune.

El padre asocia y asimila la desnudez de Nati a la de su madre, culpándolas a ambas, pero sin jamás atreverse a hablar claro de su problemática sexualidad con la única interesada, Ale. Poldo expresa en realidad su propia impotencia, como pareja y como padre. Incapaz de acceder a su esposa como objeto de goce sexual, incapaz de entender a su hija, se encierra en el ejercicio del poder que le confiere su posición género-sexual, es decir pater familias y soporte de la Ley. (Mullaly, 2014 : 23327)

Le retour à la scène première de la diégèse est signifié par le geste en gros plan d’Ale dont les mains ramassent les dessins de sa fille à qui elle intime l’ordre d’aller se coucher : « Hora de dormir, vamos. –Poldo : Dale un beso a su padre. » Une fois l’enfant hors champ, un très bref échange entre les parents rend compte des tensions latentes concernant à la fois leur couple conjugal et leur couple parental : « – Ale : ¿Por qué le contás mentiras? (Elle se retourne vers l’évier et tourne le dos à son mari.) – Poldo : Alguién la va a tener que educar, ¿no? » (Ale ne répond pas, boit un verre, toujours tournée vers l’évier. Silence pesant.) Les plans moyens de l’un puis de l’autre symbolisent la disjonction du couple malgré la promiscuité spatiale. Ale et Poldo ne partagent pas de parentalité affective et leur conjugalité obéit à une division genrée du travail : à la mère échoit la responsabilité des travaux domestiques ainsi que l’éducation et les soins de leur enfant et au père échoit le rôle de représentant exclusif et autoritaire de la loi, et les courses, comme on l’a vu précédemment. La remarque de Poldo explicite le pouvoir qu’il exerce en tant que père, exempté des charges liées à l’élevage des enfants et à la gestion du quotidien, mais tout puissant lorsqu’il décide d’affirmer sa domination.

Le silence d’Ale, de dos pour contenir sa rage, explicite son impuissance, qui dépasse le cadre individuel et relève de l’impuissance organisée structurellement pour maintenir sous dépendance les corps appropriés (Guillaumin), le sien et celui de sa fille, doublement stigmatisée par son mutisme et des manifestations autistiques28 considérées comm e inadaptées par rapport à la norme neurotypique29. Sa non réponse ne vaut pas pour consentement (Nicole Claude-Mathieu, 198430) mais s’ajoute aux dessins à l’encre noire réalisés par Nati, que découvre un plan de détail des mains de Poldo : une tête d’homme avec un trait, esquisse d’un béret et fumant, deux points d’encre appuyés sur les yeux, comme s’il pleurait ou comme si les yeux étaient crevés. Tout le refoulé du père s’étale ainsi comme un cri obscène, tout ce qu’il refuse ou ne parvient à exprimer est crument exposé dans ce plan qui ramasse aussi toute la violence et la rage difficilement contenues par le langage verbal.

Mettre en pièce la violence

Albertina Carri se positionne de l’autre côté des topiques cinématographiques du monde rural. Plutôt que de représenter la célébration de la récolte, de la naissance d’une bête, de la victoire de l’équipe de foot locale, de la kermesse de l’école ou de la fête du fleuve ou encore une course à cheval et des veillées, elle se concentre sur une seule activité, l’égorgement du porc, qui est aussi un rituel suivi d’un repas communautaire.

La matanza del chancho ou le tue-cochon

Bloc 11 • Albertina Carri, La rabia

La matanza del chancho ou le tue cochon

La séquence de la matanza del chancho (33:56-43:53) est emblématique de la conception historique de la cinéaste qui réarticule cinématographiquement le passé et le présent rural. La remémoration par le rituel de savoirs anciens renvoie aussi à la guerre perpétuelle pour la survie entre les espèces, métaphorisée ici par le sacrifice du porc au profit des humains. Le bloc narratif qui se structure autour de la tuerie du cochon ou le tue-cochon, comme on l’appelle encore dans les campagnes françaises, s’étend sur plus de dix minutes.

La longue séquence de l’égorgement du porc, exemplaire de la relation à la violence incorporée que la cinéaste veut mettre au jour, se situe après plusieurs séquences dont la cohérence relève moins d’une logique chronologique narrative que du rythme des activités quotidiennes, dont la sexualité et la mort font partie. L’alternance de séquences entre animaux – les chiens chassent et tuent un lièvre – entre humains – les relations sexuelles du couple extraconjugal, les échappées belles de Ladeado et Nat – et entre humains et animaux – Ladeado dépèce, cuit et mange un lièvre –, préparent et annoncent la séquence du film à ce jour la plus commentée par les spectateur·rices et les critiques31.

Porque no hay instante desde que se decide carnear un cerdo que no resulte terrible, desde el primer segundo hasta el final, desde el mero hecho de inmovilizar al animal hasta que se limpian las vísceras interiores; esa faena es completa e imbancablemente horrible. No hay sosiego para el horror, no hay descanso de la mirada. Y en el campo, ese hábitat donde vivir y morir implica esa convivencia implacable con lo horrible, con el eco interminable del rugido del animal sacrificado, no hay coartada para la violencia. Así, ese sacrificio en tiempo real no es una escena gratuita, un truco de provocación visual, sino que es un documental de la estrategia narrativa de La Rabia : carnear la violencia, hacerla pedazos. (Trerotola, 2008 : 8).

La mise à mort du porc, son éviscération et sa préparation furent perçues comme une agression sonore et visuelle par une partie du public, qui, ne parvenant à fermer les yeux et à se boucher les oreilles, quitta parfois la salle de projection. Pourtant, la scène est réaliste et ne cherche pas à produire un spectacle mais à nous confronter à la réalité de la violence faite à l’animal pour que les humains se nourrissent. L’appréhension physique de cette activité codifiée vise également à naturaliser une forme de violence liée à la survie dans le monde rural.

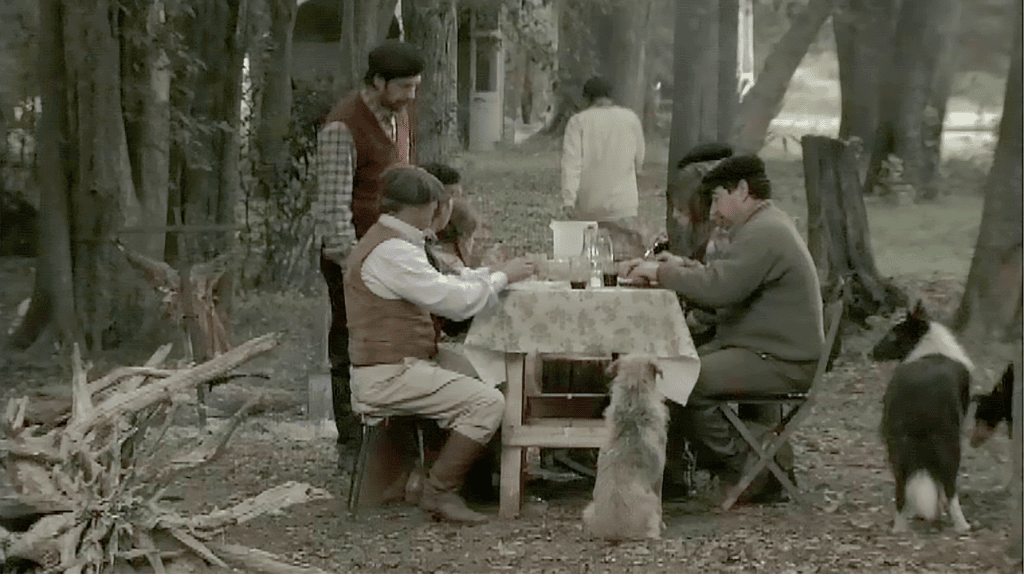

Les plans généraux qui initient la séquence montrent l’arrivée des différents participant·es. C’est le seul moment du film où la communauté se rassemble, le rituel permettant de transcender ou de suspendre, l’espace de quelques heures, les différends et les animosités interpersonnelles.

La matanza del cerdo, esa costumbre ancestral que llegó con los inmigrantes y desde hace siglos convoca a familias enteras a trabajar durante días en una secuencia de sacrificio, faena, comida, celebración. Matar para comer. Pero también aprovechar todo, guardar para cuando no haya comida, respetar al animal antes, durante y después de su muerte, compartir la tarea y su resultado32.

L’activité de production de la viande se déroule sur le terrain qu’occupent les employés ruraux que sont Poldo et Ale et met en lumière la répartition genrée des tâches. Une fois égorgé par les hommes, le porc est évidé, lavé et préparé par les femmes, Ale enseignant à Mercedes comment s’y prendre, sous le regard de Nati, toutes les trois silencieuses et concentrées. Les gestes précis d’Ale relèvent de l’instruction, c’est-à-dire de la communication d’une somme de connaissances liées à l’expérience, par une femme qui sait à une jeune fille, Mercedes, qui doit savoir pour assumer à son tour le rôle qui lui est imparti dans son milieu. (Bonno, 2014 : 176) La cinéaste a mentionné l’impact qu’a eu la lecture de John Berger (1926-2017), en particulier De sus fatigas. Puerca tierra (1979)33.

Berger elucubra una teoría sobre el campesinado ; son sobrevivientes, pero que no pertenecen a ninguna clase social ni sistema político, ni capitalismo ni socialismo ; que siempre están afuera, porque tienen costumbres muy arraigadas, una enorme resistencia al cambio. Y en la película son sobrevivientes : hasta los más violentos son vulnerables a esa inmensidad, a ese paisaje. Es muy exacta la idea de sobreviviente : no entran en ningún sistema. (Kairuz, 2008 : web)

La trilogie consacrée à la ruralité raconte des histoires de celles et ceux que Berger considérait comme la classe des survivant·es, livrée à elle-même parce que n’appartenant pas à un système politique, profondément ancrée à la terre qui la nourrit et résistant, notamment à travers ses coutumes, à la violence d’un monde dont elle a été exclue. Albertina Carri se penche sur cette violence-là, l’exclusion d’êtres dont la vulnérabilité est plus grande que la violence dont ils sont capables par ailleurs, au-delà de la survie. Elle partage également avec Berger le souci du point de vue, assumant une position hybride d’extériorité et de proximité qui trouve sa source dans la mémoire de son enfance à la campagne :

Sí, traté de que el relato se centre en otro tipo de mirada sobre el campo. Tiene que ver con un campo muchísimo más crudo y visceral, en el sentido de las vísceras del campo mismo, vivido desde adentro. No tiene que ver con ese punto de vista del campo que tenemos en la ciudad, que es como un lugar recreativo. Ahí es el campo como un espacio de supervivencia, es la geografía que te sustenta34.

L’hyperréalisme ethnographique des séquences de la noyade des petits de l’opossum, de la tuerie du cochon, de la chasse aux lièvres tués par les chiens, qui seront à leur tour tués par les hommes, souligne la crudité de relations moins médiatisées par la Loi que conditionnées par les lois économiques, aussi transparentes que nocives dans leurs effets sur les corps au quotidien.

Un film de guerre

Le titre de la fiction et la fiction elle-même traduisent métaphoriquement les conséquences pathogènes des relations de pouvoir et des formes de violence qui sévissent en toute impunité à différentes échelles, au cœur de la nation et de la famille. La cinéaste avait d’ailleurs validé l’interprétation d’une documentariste qui qualifiait La Rabia de film de guerre. La déprédation et la vulnérabilité sont les idées directrices35 que développe la cinéaste pour montrer le double processus de naturalisation et de contagion de la violence. Le point de vue adopté privilégie les enfants et les femmes qui sont les plus exposé·es à la violence domestique qui s’agrège à la violence requise pour survivre :

[Ladeado et Nati] forman parte de un régimen doméstico donde él tendrá que llegar a ser el sujeto productivo del campo, y ella aprender a ser « una buena mujer », atenta a las necesidades del hombre, esposo o padre. (Pinto Veas, 2008)

Pendant la journée qui réunit des membres de la communauté rurale autour du tue-cochon, plusieurs confrontations illustrent ce qui a été précédemment analysé, à savoir la domination masculine, surtout lorsque celle-ci pourrait être mise à mal publiquement. Lorsque Pichón arrache le dessin de Nati et le froisse, celle-ci se met à hurler et à se déshabiller. Elle est alors exfiltrée par Ale qui la ramène à l’intérieur de la maison, se soumettant à l’injonction de son époux qui préfère l’éviction de son enfant à la honte publique. Après avoir essayé de calmer son enfant et aussi après l’avoir sermonnée, la mère cherche une stratégie pour qu’elles puissent toutes deux réintégrer le groupe.

Une fois revenues à la tablée, Pichón fait un commentaire sur Nati et Poldo se saisit de l’occasion pour le chasser de sa table, réglant par procuration son compte à son ennemi. Mais Ale le confronte en faisant allusion à son besoin de montrer une virilité mise à mal par ailleurs en invoquant l’inutile violence qu’il inflige à Ladeado, témoin de l’humiliation paternelle. Poldo la gifle au point de la faire tomber de sa chaise et la chasse dans les mêmes termes (« Rajate vos »). Le repas se poursuit presque en silence. Nati console sa mère qui lui fait part de son désir d’être vengée par les monstres qu’elle dessine (« Ojalá lo agarre unos de esos monstruos que dibujas vos »).

Une nouvelle séquence d’animation, à la fois plus abstraite et plus terrifiante commence alors. Des barbelés entrelacés de ronces rouges s’étendent sans limites, comme une réponse à l’invocation magique, et contaminent le paysage :

Parecen metaforizar el contagio de la rabia: la sangre corre por el campo y cierra su carrera volviendo al lugar de origen, colma el espacio. Gruñidos animales, soplo de viento violento, martillazos metálicos y crepitaciones crecientes, que remiten al chisporroteo de un incendio, se oyen en la banda sonora y completan la metáfora de la propagación inicial. (Soriano, 2014 : 208)

On retrouve ici la traduction de la double intention de la cinéaste de dénaturaliser le cadre patriarcal et les rapports de pouvoir exposés dans leur version la plus crue et de faire advenir de nouvelles instances d’énonciation au sein de ceux-ci. La cinéaste n’intervient toutefois pas au niveau diégétique pour réhabiliter la vulnérabilité des femmes et des enfants ou pour compenser celle-ci par un récit exemplaire et cathartique, refusant en cela d’exercer un pouvoir démiurgique ou messianique auquel elle ne croit pas36. En revanche, elle crée de nouvelles perceptions et cette décision esthétique est politique en ce sens qu’elle transgresse l’interdit qui frappe les enfants et les femmes en leur accordant une forme d’inter-diction souterraine.

L’expérience spectatorielle est éprouvante en raison de la durée et de l’incarnation de corps – animaux et humains – dont les expériences, puissamment dérangeantes, secouent croyances, cosmovisions et stéréotypes. Par la représentation qu’elle élabore, Carri resignifie les effets du cri et de la sexualité qui assaillent notre horizon d’attente formaté par des formes hégémoniques. La bande-son et les images qui s’animent sont les portes d’accès à des perceptions inattendues, à condition d’accepter cette nouvelle relation à l’image, au son et aux corps, ce qui ne va pas de soi. Lorsque Nati se met à hurler parce que Pichón arrache un de ses dessins (38:36), la stridence de son cri rappelant ceux de l’animal tout juste sacrifié et lorsqu’elle se déshabille devant toute le monde comme si elle voulait arracher ses vêtements, elle exprime un non-dit concernant sa mère. De ce fait, ses dessins et son comportement traduisent et trahissent sa vulnérabilité et les effets de l’exposition à la violence des adultes qu’elle ne comprend pas.

Inscriptions

Les modalités disruptives mises en œuvre questionnent l’ordre établi et la soumission naturalisée des corps à une normalité qui se trouve exhibée, traversée et contaminée par la rage. Pour éclairer ce processus d’altération et de modification, un détour par l’œuvre de Chantal Akerman, dont l’empreinte vive nourrit la quête d’Albertina Carri, me semble pertinent. En réponse à une remarque de Jean-Luc Godard en 1979, peu après la sortie de Les rendez-vous d’Anna37:

Godard : C’est tout de même étonnant de toujours vouloir faire du cinéma pour échapper à l’image.

Akerman : J’aimerais échapper aux images-clichés qu’il y a là-dessus. Non pas à l’image, mais à des images, à certaines images.

Godard : On peut remplacer des images par d’autres ?

Akerman : Vous dites vous-même qu’il n’y a pas encore d’images inscrites. Et c’est justement là-dessus que je travaille : sur l’image inscrite et celles que j’aimerais inscrire.

Cette inscription qu’il faut désenclaver, défamiliariser, et ces images autres qu’Akerman et Carri cherchent à inscrire comme autant de marques discursives qui se transformeront peut-être en traces signifiantes, opèrent, selon David Oubiña, une déconstruction du réalisme à travers un regard hyperréaliste38.

On observe cela dans la mise en scène du quotidien familier que proposent les fictions réalisées par d’autres cinéastes femmes (Pérez Rial, 2015), en particulier Lucrecia Martel. La ciénaga, qui se situe dans la région de Salta, a en commun avec La rabia, non seulement une toponymie métaphorique mais aussi un détachement narratif au profit de séquences temporelles longues soulignant la contagion entre les êtres vivants, les animaux et les enfants placé·es au premier plan. À la fin de La ciénaga, le petit Luciano, le plus fragile, l’agneau, l’être pur et vulnérable, meurt dans un accident qui résulte de l’effet combiné de la terreur du conte de la rate géante et de l’inattention des adultes. La durée des plans, dont Akerman systématisa la pratique, est une façon de permettre aux spectateur·rices d’éprouver le temps qui passe dans leur propre corps :

cuando uno mira un pasillo durante unos segundos, es sólo un pasillo; pero cuando uno lo mira por dos o tres o cuatro minutos se convierte en una abstracción y luego, cuando regresa como un pasillo concreto, ya es un pasillo diferente. Me gusta jugar entre la realidad y la abstracción. No trabajo sólo con la información. Un plano no sirve sólo para informar sobre algo ; debe permitirle al espectador sentir el tiempo pasando a través de su propio cuerpo. […] Puesto que mis películas hacen sentir y hacen pensar a la gente, entonces son políticas. Y además, puesto que no dicen cómo se debería pensar, también por eso son políticas. Lo mismo sucede con el feminismo. (Oubiña, 2005 : 23-24)

Je perçois dans le cinéma de Carri une acuité politique similaire, quoique s’exprimant de façon singulièrement différente, face à l’emprise de la technologie de genre théorisée par Teresa de Lauretis et que Giuliana Colaizzi39[39] reformula ainsi : « El généro como tecnología produce seres humanos funcionales a la sociedad en la que se implementa : organiza sus experiencias, disciplina sus actos, los hace inteligibles, accesibles, ‘adecuados’, es decir, reales, para los demás. » (Colaizzi, 2007 : 26) La rabia se déploie esthétiquement de façon à créer une forme qui résiste à la discipline des corps (Foucault) telle que la revisitent les théoriciennes et praticiennes féministes depuis les années 70. Les images que Carri veut inscrire dans le temps et dans la pellicule sont indisciplinées et enfreignent ces lois transparentes de la fonctionnalité et de l’intelligibilité naturalisées qui opèrent comme des pré-requis à la possibilité même d’être reconnu comme sujet.

La puissance de l’énonciation repose justement dans son film sur l’impuissance de l’enfance, que l’on pourrait rapprochemer de la pensée d’Agamben, que Jacopo Rasmi, dans une étude sur l’enfance et l’histoire en Italie, a croisé avec l’oeuvre de Pasolini40. Il s’agit pour eux de laisser place dans notre structure de signification historique aux formes d’instabilité muettes et instables que sont les enfants :

Cela signifie qu’il faut articuler un autre rapport avec, respectivement, la dimension de la « naissance » et de la « mort », reconjuguer les formes de la synchronie et de la diachronie, que ce soit par l’intensité de l’émerveillement ou de la peur, il faut laisser parler les « fantômes » et les « enfants ». Cela signifie assurer une place pour l’anachronisme, la survivance aussi bien que pour la révolution, c’est-à-dire pour des événements de discontinuité, d’étrangeté qu’on nous a appris à conjurer. On doit habiter un temps où ces figures de seuil puissent surgir, soudaines et ingouvernables. Signes d’un ailleurs passé ou à venir, il faut qu’elles puissent nous secouer. (Rasmi, 2017)

On retrouve dans cette idée d’opposer à l’inertie de l’histoire une discontinuité propre à l’enfance telle que la conçoit Agamben, c’est-à-dire la gardienne d’un temps diagonal et rhizomatique qui résonne avec la thèse de l’involution créatrice des enfants développée dans Mille plateaux41 :

l’évolution ne va pas d’un moins différencié à un plus différencié, et cesse d’être une évolution filiative héréditaire pour devenir plutôt communicative ou contagieuse. […] Le devenir est involutif, l’involution est créatrice. Régresser, c’est aller vers le moins différencié. Mais involuer, c’est former un bloc qui file suivant sa propre ligne, « entre » les termes mis en jeu, et sous les rapports assignables. (Deleuze et Guatarri, 1980 : 292)

Plutôt qu’une interprétation qui situerait les cris de l’enfant sur le versant de la barbarie, je propose de les lire comme une zone échappant à la civilisation fondée sur la discipline des agents historiques. L’opposition binaire entre sauvage et civilisé ne tient plus ici car les cris de Nati et ses dessins – une autre forme de cri visuel – font émerger une autre voix qui interrompt et suspend le fil du temps linéaire, des usages et des significations. Face aux corps des adultes sur lesquels s’inscrit le pouvoir, le corps de l’enfant, s’il ne peut échapper à cette inscription, s’érige dans sa capacité créative qui d’ailleurs ne s’adresse pas aux adultes.

Briser le consensus de la domestication

Albertina Carri nous invite à modifier notre perception du continuum consensuel de la violence et de la mort. Le traitement singulier de l’enfance, à travers le personnage de Ladeado pose aussi la question de la reconductibilité de la domination masculine. Carri s’attaque également à l’autre technique de domestication des corps qu’est la sexualité. Le dispositif qu’elle a imaginé pour représenter la sexualité est dérangeant car il questionne, jusque dans la contradiction, notre rapport à l’obscénité et à la violence, apanage de la pornographie hégémonique qui a historiquement privé les femmes de toute agentivité en tant que productrices de savoirs sur le sexe et en tant que sujets de la jouissance42.

De la souveraine soumission à l’enragement

L’autonomie brisée

Si Carri confère à Nati un pouvoir d’expression extra-ordinaire, capable de propulser hors d’elle la violence qui l’entoure, il n’en va pas de même pour Ladeado, l’enfant-déjà-adulte, orphelin de mère, abusé par Pichón, qui n’assume pas son rôle de père mais le maltraite et l’humilie alors même que celui-ci, loin de se rebeller, semble capable de la « souveraine soumission » qu’évoque Oliver Laxe à propos de son troisième film Viendra le feu (2019). Dans ce film, la souveraine soumission dont font montre les protagonistes Benedicta et Amador, la mère et le fils galiciens, est une acceptation de la souffrance telle qu’elle en devient source d’émancipation. Comme eux, Ladeado incarne un jeune paysan à l’écoute de tout ce qui l’entoure, un être endurant aussi bien dans la réalisation des tâches proprement rurales que dans les tâches domestiques. Mais, contrairement au couple mère-fils aimant de Viendra le feu, personne ne prend soin de Ladeado. Précocement responsabilisé, il évolue parmi les animaux qu’il soigne en tant que paysan, pour assurer sa survie, mais aussi en tant qu’être vivant conscient de la vulnérabilité des autres. Malgré les capacités qu’il a développées, signifiées dans les scènes solitaires de labeur et dans celles où il se déplace en compagnie de ses chiens, Ladeado est mineur, particulièrement dépendant et exposé à la maltraitance paternelle.

Pendant les deux premiers tiers du film, ponctués de retrouvailles avec Nati, avec qui il communique en douceur, hors de portée de la violence paternelle et de tout cadre institutionnel – pas d’école pour ces enfants-là – Ladeado, l’enfant boiteux, taiseux, respectueux de son environnement, se plie sans rechigner à toutes les injonctions paternelles, tout en conservant en secret une forme de liberté avec l’opossum43 qu’il cache, avec ses chiens, ainsi qu’avec Nati dont il devient une figure protectrice sans toutefois s’imposer à elle. Nati et lui sont les victimes de la guerre que se livrent les deux pères qui leur ont interdits de se revoir. Le jeune garçon se retrouve de surcroît pris dans les ronces de la haine que se vouent les deux hommes adultes, Pichón et Poldo, seuls repères et modèles de masculinité, dont la bestialité primitive se manifeste par la violence verbale et physique pour l’un, l’incapacité à communiquer et l’autoritarisme pour l’autre.

La déchirure de l’enfance

La scène qui symbolise la déchirure de l’enfance intervient selon moi alors que les deux enfants s’amusent à courir et à sauter entre les bottes de foin (51:15’). Nati émet des cris de joie – sorte de piaillements qui n’ont rien à voir avec la stridence continue des cris d’alerte précédemment entendus – et Ladeado sourit, pour la première fois. Leur jeu enfantin, qui fonctionne comme un miroir inversé des rencontres interdites entre Pichón et Ale, est surpris par Pichón, furieux de ne pas avoir été obéi, et ils fuient. La crispation corporelle que l’on ressent est aiguisée par le souvenir du sadique Powell persécutant les deux enfants dans La nuit du chasseur de Charles Laughton (1955). Elle s’accentue encore quand Pichón rattrape son fils et le tabasse en l’insultant puis le menace de lui arracher la tête s’il revoit « la muette ». La terreur qu’éprouvent Ladeado et Nati est transmise aux spectateur·rices par le son et non la vision : les bruits augmentés des coups de chaussure du père qui s’abattent sur le corps de son fils hurlant de douleur se substituent à une représentation visuelle. Pour la première et unique fois, le jeune garçon exprime par des hurlements de douleur l’effet de la bestialité paternelle, réclamant qu’il sorte : « – Ladeado : Andate ! ¡Salí! – Pichón : Vas a aprender a hacerlo caso al padre, carajo! » (51:50’) La scène n’est pas filmée depuis le point de vue du fils ou depuis celui du père mais depuis celui de Nati, qui est montée sur un seau et observe impuissante, de l’autre côté de la palissade, le déchaînement de l’homme avec qui sa mère crie lorsqu’ils sont nus dans la grande maison. Long de plus de dix secondes (53:14), le dernier plan fixe resserre le cadre sur l’enfant-martyre immobile, les yeux fermés, recroquevillé sous un lavabo contre un mur gris et humide qui occupe la moitié du cadre, ce qui renforce la sensation d’écrasement psychique et physique.

Carri nous expose ici à l’expérience de la vulnérabilité, que Corinne Pelluchon44 considère, dans la lignée de Levinas, comme l’autonomie brisée, une catégorie qui permet aux humains de redéfinir leur rapport réciproque et leur relation aux autres espèces. Le caractère relationnel de la vulnérabilité45 est avant tout situé, chaque société opérant, selon ses valeurs morales « un partage entre exposition acceptable au monde et insupportable disponibilité à l’arbitraire d’autrui (ou, au contraire, à la contingence) »46. Carri représente ce que les autrices nomment la psyché destructible ou mutilable : Ladeado et Nati incarnent la fragilité de la construction des êtres vivants, les atteintes physiques dont ils sont les objets, et les menaces qui circulent entre corps et âme. Les deux enfants, pour des raisons différentes, sont rendus vulnérable par des blessures intimes et/ou symboliques ; ils sont privés de leur subjectivité puisque ces événements ne sont pas pris en charge et reformulés « comme des injustices socialement produites et politiquement ou intersubjectivement corrigibles » (Boehringer, Ferrarese, 2015). Toutefois, dans le contexte de la fiction, la représentation cinématographique que donne Carri de leur agentivité, liée à leur environnement, prend un caractère emblématique car la diffusion du film marque une rupture de l’asservissement naturalisé. Celle-ci constitue une ouverture critique et créative et une contribution à la désarticulation de la violence épistémique.

Sexualité intempestive

Décalages

Ma réflexion sur la mise en scène de la sexualité dans La Rabia prend appui sur la mise en perspective queer proposée par Michèle Soriano dans les travaux qu’elle a consacrés à la filmographie de Carri. Je m’en tiendrai pour ma part à aborder les scènes de sexe dans La Rabia comme un contre-point à la violence épistémique incorporée (Soriano, 2014a, 2014b, 2019), c’est-à-dire comme une façon d’interpeller et d’interroger le cadre hétéronormatif. La cinéaste nous engage en effet à nous confronter aux enjeux de la pornographie plutôt qu’à la consommer ou à nous en détourner. Plutôt que de la dénoncer, dans la mouvance abolitionniste de la pornographie et de la prostitution, elle éclaire l’archive pornographique, autrement.

Mi premisa es que la violencia efectiva, real, no está en la pornografía, sino en la bi-categorización, en la construcción heteronormativa que jerarquiza, oprime y excluye; y excluye en particular del saber sobre el sexo y de su práctica autónoma. Pero esa violencia se oculta detrás de la evidenciada y escenificada violencia del “sexo” tal como lo construye el archivo pornográfico – y sobre todo nuestras fantasías reductoras respecto a este archivo muy diverso. En muchos casos la pornografía muestra, exhibe esa estructuración socio-cultural, pero desplazándola hacia el universo naturalizado de las fantasías masculinistas, que responden a un sistema sexo-género (Rubin, 1975) histórico, y encubre, en este mismo movimiento de mostración, la continuidad de la violencia de este sistema. Esta violencia se explaya, erotizada, eufemizada, desde las novelas clásicas, la filosofía, la medicina, la poesía, las Bellas Artes, las love stories mainstream, el psicoanálisis, … hasta los videoclips, la publicidad porno chic o porno light, pasando, por supuesto, por la proliferación de los videos en Pornhub y sus múltiples categorías. (Soriano, 2019 : sp)

Le cadre hégémonique présenté ici permet de mieux comprendre la démarche de la cinéaste qui n’a de cesse de questionner l’illusoire régime de vérité de l’image cinématographique selon une hiérarchie structurée socio-culturellement et incorporée comme une évidence à force de répétitions. Pour se défamiliariser de la continuité de violence que recouvre la sexualité telle qu’elle est enseignée par les médias, selon une logique de domestication des corps, et qui passe par le modelage des désirs et des pratiques sexuelles, Albertina Carri envisage la sexualité depuis un point de vue décalé.

La pornographie n’est pas intégrée au film selon un schéma classique : les scènes de sexe ne sont pas autonomes, ce ne sont pas des scènes d’amour. Elles sont presque systématiquement insérées en tant que scènes observées par les enfants, donc en tant que pornographie « domestique », c’est-à-dire comme une forme d’éducation sexuelle, le moyen par lequel les enfants découvrent la sexualité. À la campagne, les enfants sont très attentifs aux accouplements des animaux, ils s’interrogent sur ce qu’ils sont en train de faire, dans la même logique que lorsque les animaux sont mis à mort. Il y a ainsi une différence entre la violence des pères qui reste hors champ et relève littéralement de l’obscène pour Carri, et le sexe violent et la mort des animaux dont Nati et Ladeado sont les témoins, et qui sont montrés crûment. Le positionnement féministe de la cinéaste, de Barbie también puede eStar triste (2001) à Las hijas del fuego (2019), consiste à aborder la sexualité comme une pratique culturelle apprise en fonction de la définition et des conventions que lui attribue chaque société et que la pornographie permet d’inculquer. Elle se saisit de la sexualité pour la regarder en face, la déconstruire et la reconstruire et, ce faisant, elle dénaturalise la violence cachée de la pornographie pour en naturaliser le potentiel émancipateur.

Animal·e sexuel·e

En tant que spectateur·rices, nous pouvons être choqué·es par le fait que c’est une enfant qui est exposée à la crudité des relations sexuelles de sa mère et de Pichón. C’est en fait notre rapport à l’effet d’excitation qu’est censé produire ce type de scène qui se trouve questionné par la médiation du regard enfantin. Le malaise redouble lors de la scène sexuelle où alors que sa mère, elle, ne les voit pas, Pichón jouit de la présence de Nati et de son propore fils. Nous sommes ici à la fois confronté·es à notre propre histoire de la sexualité ainsi qu’au voyeurisme infantile de Nati, sans doute porté par une pulsion de savoir qui déborde le contexte de la relation adultère et de la violence consentie par les deux adultes.

La cinéaste prend en charge, par un dédoublement des dispositifs visuel et sonore, la promiscuité des corps et l’effet que celle-ci produit. Dans la première scène, le sourire d’Ale traduit son acceptation. Dans la deuxième (24:12) qui se déroule hors de la présence de l’enfant, elle interrompt Pichón à qui elle reproche sa brutalité : « Pará, sos bruto », avant de reprendre le fil du jeu sexuel au cours duquel il l’attache et s’attache à elle. La durée de la scène et la plongée zénithale contribuent au trouble, d’autant que Pichón, en prélude, intime à Ale l’ordre de se soumettre (« ¡Quieta! »), une injonction que l’on retrouve dans la bouche de Poldo lorsqu’il entrave sa vache pour la soigner. La troisième scène de sexe a lieu en présence de l’enfant qui s’est éloignée de la forêt où son père est en train de tronçonner des arbres pour s’approcher de la maison où elle sait que sa mère et Pichón se retrouvent.

La représentation des scènes de sexe n’obéit pas à la logique de la scène primitive (Freud) fortuitement entr’aperçue par Nati. Au contraire, la répétition de celles-ci exhibe un accouplement anormal – il ne s’agit pas de son père et de sa mère – mais qui se réalise fréquemment, en plein jour, fenêtres et portes ouvertes. La tension créée autour de la sexualité telle que l’enfant la perçoit vient peut-être de l’hostilité entre ses parents, Poldo et Ale, de leur difficulté à communiquer et de leur refoulé, et pas seulement de la brutalité des relations sexuelles. Les scènes pornographiques révèlent l’imprégnation des relations de pouvoir dans l’histoire intime et sociale, jusque dans les scripts sexuels et l’expression des affects. L’exhibition à laquelle est soumise Nati, en tant que violence imposée, se combine à la légitimitation du comportement d’Ale, la relation extra-conjugale étant traitée comme un échappatoire au contrôle qu’elle subit. Le premier élément relève d’une problématique globale, celle de l’incorporation de la violence, alors que le second ambitionne de désamorcer les clichés sur la pornographie en se centrant sur l’enfant. Témoin de la bestialité sexuelle du couple adultère, Nati fait preuve de créativité pour exprimer, par-delà le langage verbal, sa propre articulation du mystère du sexe.

L’incrustation de la séquence d’animation (32:49) dans la séquence pornographique augmente la tension tout en se distançant de la pulsion scopique. On ne possède rien par la vue ici, au contraire, la vision démonte les attendus, tant en termes de représentation que de réception. Le dispositif complexe mis en œuvre vise à rendre compte des limites de la représentation du sexe et à fissurer les contours et les bornes de la représentation hégémonique de la sexualité à l’écran. Ainsi, les gémissements sexuels, caractéristiques du régime de vérité pornographique, s’animalisent simultanément à la métamorphose visuelle d’éléments végétaux indiscernables, qui amplifient la perception. L’expérimentation esthétique est bien ici une forme de résistance politique.