État de la recherche

L’étude des anciens systèmes de pesée a une longue tradition remontant au XIXe s. au cours duquel ont été produites des synthèses reposant sur le croisement des données entre l’identification d’unités métrologiques dans les sources textuelles antiques, l’épigraphie et les apports de la numismatique1. Ces travaux ont permis de reconstituer une grande partie des systèmes métrologiques utilisés durant l’Antiquité en Méditerranée centrale et orientale.

Cet intérêt pour les systèmes de mesure et la manière dont les populations anciennes mesuraient le monde qui les entourait a perduré jusqu’à nos jours de manière parfois hétérogène, en suivant différentes écoles de pensées et orientations méthodologiques en fonction du temps et des lieux. Le caractère multiscalaire, multipolaire et multidirectionnel de ces entreprises les rend difficile à tracer. Mis à part dans le champ de la numismatique, dont les apports au domaine sont cruciaux mais dont un état de l’art nécessiterait une thèse à elle seule, rares sont les travaux qui ont réellement fait école. Nous tenterons ici de présenter les jalons historiographiques principaux qui ont conditionné les méthodes d’approche des processus de mesure pondérale de l’Europe des âges des Métaux.

I. La Méditerranée centrale et orientale :

creuset de la métrologie historique

Le terme de “métrologie historique” est défini par Witold Kula, un historien de l’économie d’origine polonaise, dès 1963 dans son Problemy i metody gospodarczej. Cet ouvrage est traduit dans plusieurs langue et largement diffusé dans les années qui suivent participant ainsi à la diffusion du terme et à sa réutilisation postérieure2. Il définit la métrologie historique comme une science auxiliaire de l’histoire, et de l’histoire économique en particulier, qui porte sur la connaissance des mesures et systèmes de mesure utilisés dans le passé3. Cependant, si l’expression et le sens qu’elle renferme apparaissent avec W. Kula, l’origine de la démarche d’étude des systèmes de mesures anciens prend ses racines plusieurs décennies plus tôt et avec pour terrain d’étude privilégié la Méditerranée orientale et centrale.

Il est en effet impossible d’aborder la métrologie historique sans parler du Bassin Méditerranéen et plus particulièrement des populations qui y fleurissent durant tout l’âge du Bronze. La construction et l’évolution de la métrologie historique tout comme son application en Europe occidentale sont en effet intrinsèquement liés aux travaux réalisés durant plus d’un siècle sur la Méditerranée centrale et orientale.

1. Une historiographie de la métrologie en Méditerranée

L’intérêt pour les systèmes de mesure pondérale anciens se perçoit dans la production littéraire des Antiquaires dès la première moitié du XIXe s. Le philosophe et Antiquaire allemand August Böckh (ou Boeckh), connu pour sa contribution à l’économie politique athénienne4, en est alors l’un des précurseurs par son imposante synthèse analytique sur l’ensemble des métrologies pondérales anciennes publiée en 18385. Son travail, pionnier dans le genre, s’appuie sur une grande variété de sources (mentions dans des textes antiques, dans les poèmes homériques ou l’Ancien Testament, textes de réformes économiques, numismatique…) pour restituer les systèmes métrologiques des grandes civilisations connues en Méditerranée centrale et orientale depuis l’âge du Bronze jusqu’à l’Antiquité. L’auteur y développe l’idée que les systèmes pondéraux anciens reposent sur une construction volontairement scientifique, dérivées de mesures de capacités, elles-mêmes obtenues des mesures linéaires, et dont le berceau serait la Mésopotamie6.

Méthodologiquement, le travail de d’A. Böckh repose sur l’idée que tous les systèmes pondéraux sont interconnectés et résultent du même principe visant à la mesure de la masse d’objets et de marchandises et peuvent donc être étudiés à partir de cette composante. La “métrologie comparative” (vergleichende Metrologie) qu’il met en place vise à comprendre les systèmes métrologiques anciens par l’approche comparative des différentes unités connues pour des périodes plus récentes, notamment celles de l’Antiquité Classique7.

La “métrologie comparative”, poursuivie notamment par Friedrich Otto Hultsch8 et Carl Friedrich Lehmann-Haupt9 dans la deuxième moitié du XIXe s., va rapidement s’orienter vers la recherche de relations entre unités et la restitution de routes de diffusion des systèmes métrologiques, d’est en ouest, depuis l’apparition des premières séries mésopotamiennes jusqu’à la période gréco-romaine. Les possibilités de d’oscillation métrologique des unités sont généralement ignorées ce qui entraine la définition de nombreuses variantes de mêmes unités comprises comme des choix volontaires.

Cette vision de la métrologie sera critiquée dès le XIXe s., notamment par William Ridgeway qui s’intéresse aux origines des systèmes de pesée et de monnaie métallique en Grèce10 et qui voit dans l’origine du système de valeur grec la tête de bétail et dans les premières unités pondérales des pesées de graines destinées à mesurer l’or avec précision.

Il faut toutefois attendre les travaux d’Oskar Viedebantt11 pour voir émerger une nouvelle théorisation de l’étude métrologique, la “métrologie inductive”, et surtout la création du principe de Normzone. Ce terme renvoie à l’intervalle de variabilité à l’intérieur duquel un standard métrologique ancien est considéré comme juste. Cet intervalle possède une valeur minimale, une valeur maximale et un point de concentration et de densification de l’unité. Ce concept va bien évidemment à l’encontre de l’idée développée par A. Böckh et ses successeurs voulant que les standards pondéraux soient parfaitement justes et que les variations observées correspondent à des évolutions ou à des adaptations.

Les recherches d’O. Viedebantt sont relativement mal reçues en raison de son opposition farouche à l’école traditionnelle, de la complexité qu’amènent ces idées dans la recherche d’unités pondérales mais également du caractère spéculatif de ses démonstrations. Toutefois, le concept de Normzone apparait parfois de manière plus ou moins implicite comme dans les recherches empiriques menées par l’égyptologue anglais William Matthew Flinders Petrie12 ainsi que dans celles de plusieurs chercheurs spécialistes du Proche-Orient13.

Cette phase d’élaboration théorique laisse petit à petit la place à l’émergence de nouveaux courants et écoles de recherche, qui vont fixer aux problématiques de métrologie et de numismatique le cadre historique qui lui fait souvent défaut jusque-là. Cette nouvelle dynamique constitue l’émergence de la “métrologie historique” telle qu’elle est définie par W. Kula14 dans le contexte de la recherche métrologique au Proche-Orient et est en grande partie menée par un groupe de chercheurs italiens, historiens et assyriologues de formation. Parmi ces travaux, publiés entre la fin des années soixante et la fin des années quatre-vingt-dix, il faut notamment citer les recherches fondamentales de Nicola Parise au Proche-Orient15 qui est rapidement rejoint par Carlo Zaccagnini16 puis ponctuellement par Mario Liverani17. Leurs travaux se fondent sur un cadre de références historiques, sociales et économiques solides qui sert de base à leurs interprétations. Ces différents travaux permettent principalement d’admettre l’existence d’unités majeures largement diffusées en Méditerranée orientale : la mine et le talent. Les travaux de l’école métrologique italienne, notamment ceux de N. Parise, permettent de préciser le rapport entretenu par la mine de 470 g, employée dans une grande partie de la Méditerranée orientale et les différentes subdivisions qui lui sont connues18.

Toutefois, la donnée archéologique reste relativement anecdotique dans ces recherches. Bien que certains auteurs aient publié des instruments de pesée bien avant eux19, les premiers à centrer réellement un discours sur les poids de balance viennent d’outre-Atlantique. Ce sont Karl Petruso et Cemal Pulak qui vont, dans le cadre de leurs thèses respectives, proposer de nouvelles méthodes d’analyse de ces artefacts et leur donner ainsi une place centrale dans le débat sur la métrologie ancienne. Les travaux de K. Petruso sur le sujet commencent dans les années 1970 et 1980, mais c’est en 1992, qu’il publie l’étude de la série de poids de balance découverts à Ayia Irini (Kéos, Cyclades, Grèce)20, la partie la plus importante de sa thèse de doctorat soutenue en 197821. La thèse de C. Pulak porte quant à elle sur les ensembles de poids de balances des épaves d’Uluburun (fin du XIVe s. a.C.) et du Cap Gelidonya (fin du XIIIe-début du XIIe s. a.C.)22 dont il publie des articles synthétiques quelques années plus tard.

Les deux études sont très proches d’un point de vue méthodologique. Elles accordent une grande place à l’artefact archéologique : critères d’identification, classement typologique, caractéristiques mécaniques et technologiques, stabilité des matériaux, etc. Les auteurs s’interrogent également tous deux sur les facteurs influant sur l’identification d’un standard pondéral et optent pour une approche statistique de la donnée archéologique amenant aux premières utilisations de l’analyse quantale sur des poids de balance23.

Depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, la dynamique de recherche en métrologie ne s’est pas enrayée. La Méditerranée et “l’école italienne” continuent à jouer un rôle de premier plan. Les thématiques ont toutefois dépassé la simple recherche d’unités métrologiques et s’orientent vers la caractérisation des interconnections entre différentes sphères économiques d’échelle régionale et différents systèmes de pesée24. La place de la donnée archéologique dans ces problématiques est désormais évidente. L’une des aspirations de ce courant de recherche est le développement d’une “métrologie globale” profitant des apports de la “métrologie historique” et ceux de la “métrologie archéologique” pour une prise en compte des données textuelles, de la contextualisation historique des systèmes de pesée et l’application des méthodes des sciences archéologiques aux poids de balance, aux lingots et aux matières premières25. La métrologie pondérale est alors appréhendée non plus comme un simple concept théorique intemporel mais comme une pratique quotidienne qui évolue en fonction de critères matériels, sociaux et économiques.

2. La comparaison métrologique

Panorama des systèmes pondéraux

La comparaison métrologique tient une grande place dans le discours global sur les poids et balance. Pour comprendre le développement des études sur la métrologie pondérale en Europe, il est donc primordial de présenter tout d’abord l’histoire des poids et mesures de la Méditerranée centrale et orientale qui reviennent systématiquement comme un ancrage de référence dans les études sur le sujet. L’objectif ici est de dresser un panorama des unités et systèmes pondéraux principaux qui peuvent servir à l’approche comparative en se fondant sur certains des travaux les plus récents sur le sujet.

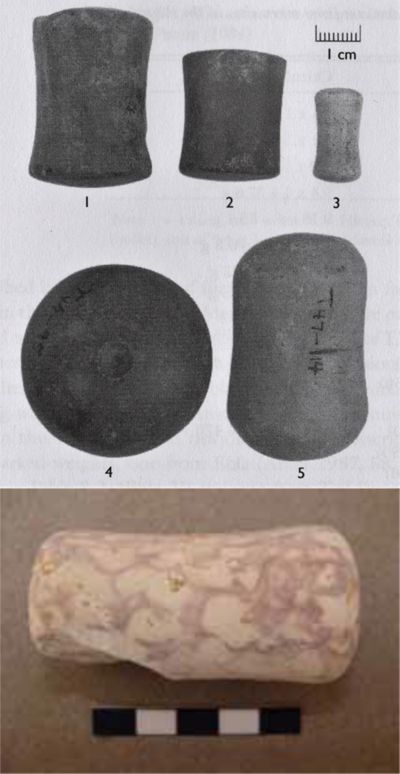

Il n’est pas aisé de déterminer exactement à quel endroit, dans le monde, ont été développés les premiers instruments de pesée. Il semble cependant qu’actuellement, les plus anciens vestiges archéologiques liés à la création d’une métrologie pondérale, construite sur des masses standardisées, soient attribuables à l’Égypte prédynastique, au début du IVe millénaire a.C. Cette époque correspond à une période de complexification et de hiérarchisation sociale qui se reflètent notamment dans le traitement funéraire des défunts26. Les poids de balance en question sont de forme variée, façonnés en calcaire, et ont été mis au jour à Naqada, en Haute Égypte. Ils sont basés sur une unité d’environ 12-13 g, connue postérieurement sous le nom de beqa ou deben d’or, cette unité étant principalement utilisée pour la mesure de ce métal. Ce système aura une postérité plus longue que n’importe quel autre puisqu’il était toujours en vigueur au début du IIIe s. a.C. et toujours associé alors à la pesée de métaux précieux27.

Ce développement précoce se voit, par la suite, codifié et complexifié au sein du monde égyptien en même temps que des systèmes comparables apparaissent aux alentours. Six poids retrouvés à Uronarti (Nubie), une île à proximité de la deuxième cataracte du Nil, montrent la perduration du beqa. Les objets, datés de 1850 a.C. sont tous marqués du hiéroglyphe désignant l’or associé à des marques numériques : un trait étant égal à un beqa. Ce lot de poids nous renseigne donc sur l’utilisation, à cette époque au moins, de multiples équivalant à 5 beqa (61-66,3 g), 6 beqa (74,5 g), 7 beqa (92,0 g) et 9 beqa (116 g ; fig. 1-1)28.

Les textes du Nouvel Empire (1550-1077 a.C.) nous renseignent sur la standardisation de nouvelles unités et leurs correspondances arithmétiques. Ainsi, un deben est égal à dix qedets et dix debens à un sep. Le qedet est alors égal à environ 9,33 g et correspond à une unité destinée au pesage du grain29. Ces masses ne sont pas fixes et précises, et peuvent varier en fonction du temps et de l’espace comme le montre une étude basée sur 412 poids de balance entreposés au Musée du Caire et qui attribue au qedet une valeur comprise entre 9 et 9,5 g. Les inscriptions apposées sur les instruments attestent de l’existence d’artisans dévolus à la fabrication des poids dans chaque cité30. En raison de la multiplication des spécialistes fabricant ces objets et de la durée de vie particulièrement longue des unités pondérales égyptiennes (environ trois millénaires dans le cas du beqa), il est complètement compréhensible que celles-ci subissent des variations.

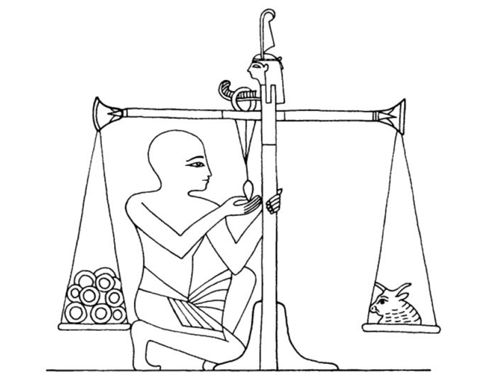

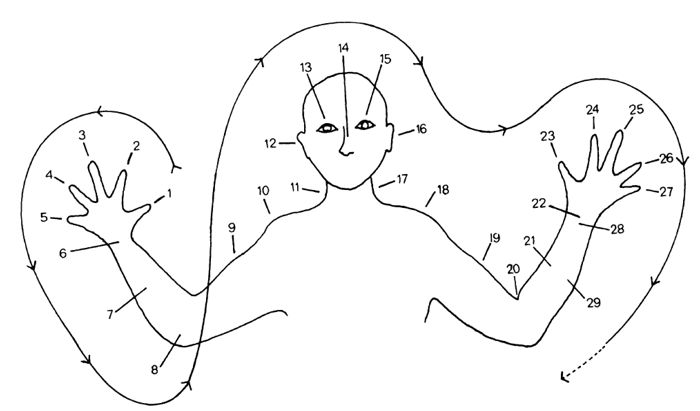

Les peintures murales des tombes ou des temples représentent des scènes de pesées où semblent être utilisés des poids zoomorphes. Sur le détail d’une peinture murale de la tombe 181 (fig. 1-2), on peut notamment voir un individu contrôlant l’équilibre d’une balance (au moyen d’un fil à plomb), qui accueille des anneaux en or sur son plateau gauche contrebalancés par un poids en forme de tête de bœuf sur son plateau droit31. Deux poids en granit en forme de tête bovine sont connus, pesant 4 et 20 kg. Ces objets, peut-être destinés à la pesée de très grandes quantités d’or, sont rares et une étude menée sur les poids conservés au musée du Caire montre une concentration des poids pour les fractions de 1/5, 1/3 et 1/2 qedet et pour ses multiples 2, 3, 5, 10 et 20, soit approximativement entre 1,8 et 180 g32.

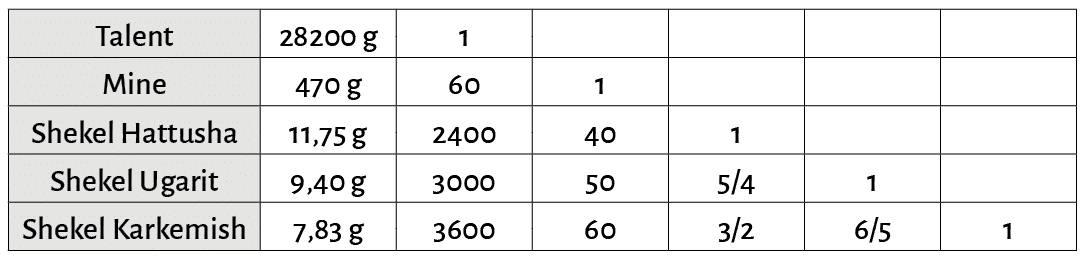

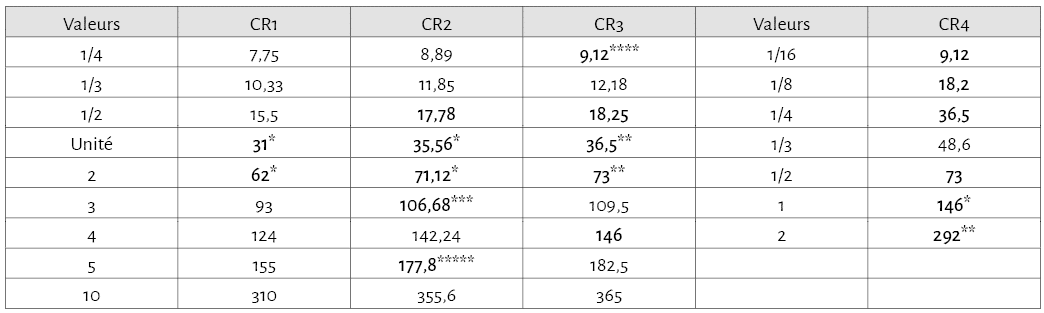

L’un des travaux récents les plus complets sur les systèmes métrologiques du Proche-Orient est l’ouvrage de Enrico Ascalone et Luca Peyronel33 qui s’attèle à l’inventaire des poids de balance trouvés sur le site d’Ebla ainsi que la remise en contexte des systèmes pondéraux et des instruments de pesée du Proche-Orient depuis leur apparition vers la fin du IVe millénaire a.C. jusqu’à la fin du Bronze moyen (v. 3200-1600 a.C.). Les systèmes métrologiques de Méditerranée orientale sont caractérisés par l’utilisation d’unités principales (les mines) servant de base à la création d’unités plus légères (les shekels) et plus lourdes (les talents). Une première mine est bien attestée par l’épigraphie de la fin de l’âge du Bronze, mais aussi par les études systématiques qui ont été effectuées sur le matériel de pesée34 : d’une valeur approximative de 470 g, elle est divisée, en fonction des lieux, en 60 shekels de 7,83 g, 50 shekels de 9,40 g et 40 shekels de 11,75 g35 (fig. 1-3).

La portée et la postérité de ces différentes unités n’est pas la même mais il semble que la majorité se maintienne plus ou moins jusqu’au changement d’ère. Ainsi le shekel de 9,4 g est bien identifié en Méditerranée orientale et dans l’Égée36 ; une unité d’une valeur similaire semble toujours active durant la période Hellénistique37. Il faut rajouter à cela un shekel d’environ 5-5,9 g, identifié en particulier à Troie et Tarse et à la diffusion géographique et chronologique complexe38.

Une autre mine, à l’ample diffusion géographique, est essentiellement dédiée à la pesée de la laine. Sa masse est comprise entre 650 et 680 g, elle est divisible en 100 shekels de 6,5-6,8 g, ce qui correspond à une division par 70 de la mine de 470 g39. L’unité d’environ 61-62 g (Normzone de 8 %) identifiée par K. Petruso autour de la Mer Égée pour la fin de l’âge du Bronze40 correspond vraisemblablement à une adaptation du dixième de cette mine.

Des mines “hybrides” sont également attestées et résultent de l’application de différents systèmes de comptage à certaines unités. Ainsi, une mine de 564 g correspondrait à l’utilisation du shekel de 9,4 g avec un système sexagésimal (9,4 x 60 = 564)41. De manière similaire, l’emploi d’un système décimal pour multiplier la “darique” de 8,4 g aurait pour conséquence la création d’une mine hybride de 420 g (8,4 x 50 = 420)42.

Bien qu’il ne rentre pas directement dans les normes métrologiques officielles en vigueur – autrement dit celles mentionnés dans les sources écrites – il semblerait que la pratique courante de la pesée ait amené au développement d’une unité usuelle d’environ 47 g. Bien qu’absente des données textuelles, celle-ci est attestée par la forte concentration de poids de balance autour de cette valeur ainsi que par l’utilisation de ses multiples, vraisemblablement dès le début du IIIe millénaire a.C. et sur une zone large englobant le Levant, l’Anatolie et la partie interne de l’actuel territoire syro-palestinien43. Son usage pourrait être la réponse à un besoin de facilitation des conversions entre systèmes44 (fig. 1-4).

Le système pondéral utilisé en Mésopotamie dès le début du IIIe millénaire a.C. se distingue quelques peu des autres par l’utilisation d’un plus grand nombre de subdivisions et une existence particulièrement longue (vraisemblablement jusqu’à l’époque d’Alexandre le grand) malgré des variations assez élevées du standard. Cependant, E. Ascalone et L. Peyronel, sur la base de la documentation archéologique, lui attribuent les valeurs suivantes : une mine de 490-515 g (avec une moyenne d’environ 500 g) et un shekel de 8,2-8,5 g (moyenne d’environ 8,35 g)45.

Si les systèmes métrologiques mis en place durant le IIIe millénaire a.C. semblent persister en Méditerranée orientale et au Proche-Orient durant les siècles suivants, il est plus difficile de comprendre leur évolution dans l’Égée. Après le déclin de la culture de l’EBA II, aux alentours de 2250 a.C., les artefacts liés à la pesée se font plus rares. En Crête, seuls quelques poids ont été mis au jour pour la période des “Premiers Palais” (v. 2000-1700 a.C.)46.

La période des “Nouveaux Palais” en Crête (v. 1700-1400 a.C.) est en revanche plus propice à l’étude de la métrologie pondérale avec des poids se présentant comme des disques de plomb découverts sur plusieurs sites de Crête et des Cyclades. L’étude que réalise K. Petruso sur ces objets démontre l’utilisation d’un système basé sur une nouvelle unité “minoenne” d’environ 61 g (entre 60 et 65 g) et d’un système de comptage duodécimal basé sur les multiples 2 : 4 : 6 : 8 : 12 : 16 : 24 et des fractions 1/4 : 1/3 : 1/2 : 2/347.

La période des Palais Mycéniens (XIVe-XIIIe s. a.C.) offre un corpus plus limité. Les poids discoïdaux ne représentent pas le type privilégié sur le continent et les quelques dizaines d’artefacts publiés sont de formes variées (fusiformes, quadrangulaire, discoïdaux…). Si certains de ces objets peuvent correspondre au système minoen mis en place durant la période précédente, d’autres renvoient clairement à un ou plusieurs systèmes métrologiques différents. À ce jour, la métrologie pondérale mycénienne n’est pas clairement comprise faute d’une documentation étoffée et d’études spécialisées. On notera un fait étonnant : la présence de poids en pierre en forme de bobine, comme ceux datés du IIIe millénaire a.C., déposés dans des tombes mycéniennes ou abandonnés dans des niveaux d’occupation (fig. 1-5). Il est difficile de dire si ces objets ont gardé pendant près d’un millénaire leur vocation métrologique ou s’il s’agit d’une réutilisation plus ou moins opportuniste, métrologique ou non, d’un artefact ancien par les Mycéniens48.

(d’après Demakopoulou et al. 2010, fig. 67).

Les travaux de C. Pulak sur les lots de poids de balance de l’épave d’Uluburun confirment le maintien des shekels de 7,4 g, 8,3 g et 9,4 g ainsi que l’utilisation d’une probable unité de 10,5 g à la fin du XIVe s. a.C.49. Ceux de Cap Gelidonya en revanche, datés de la fin du XIIIe ou début du XIIe s. a.C., semblent montrer que si le shekel de 9,4 g est toujours utilisé, une unité de 7,1-7,3 g fait son apparition alors que les constructions métrologiques des lots montrent une adaptation probable à l’unité de 60-65 g identifiée par K. Petruso dans l’Égée.

La période correspondant en Europe occidentale au Bronze final, et donc au début de la période couverte par ce travail, n’est pas la mieux connue pour ce qui concerne la métrologie de la Méditerranée centrale et orientale. Entre le XIe et le VIIIe, les Chypriotes et les Phéniciens semblent jouer un rôle important dans la diffusion vers l’occident d’une unité de 5,8 g (correspondant à la moitié du shekel “hittite” de 11,75 g) et d’un shekel “phénicien” de 7,76 g (qui correspondrait à une version allégée du shekel “syrien” de 7,83 g) attesté par au moins trois lingots50. Les poids et lingots trouvés en Sardaigne dans les sites nuraghes, datés des VIIIe-VIIe s. a.C., renvoient ainsi à l’utilisation du shekel “hittite”, de sa moitié et potentiellement au dixième de l’unité égéenne de 65 g51. Plus tard, entre les VIIIe et IVe s., dans la région de Tyr, une unité de 8,02-8,42 g, qui correspond vraisemblablement au shekel mésopotamien de 8,3-8,4 g, est utilisée ainsi qu’une unité de 10,23-10,69 g qui se rapproche de celle identifiée dans l’épave d’Uluburun. À Sidon en revanche, les poids renvoient à un système construit autour d’une unité de 11,26-12,74 g pouvant correspondre soit à un shekel “hittite” de 11,75 g, soit à un shekel “hébreu” de 11,33 g52.

La tombe de Lefkandi (Eubée), datée aux alentours de 875-850 a.C., a livré 16 poids en pierre dont la construction pondérale renvoie à trois des standards utilisés à Tyr au VIIIe s. p.C. : ceux de 8,3 g, 10,5 g et 11,7 g53. Deux siècles plus tard, sur la même île, à Pithécusses, il semblerait qu’un standard égal à un statère d’argent soit utilisé et il est attesté par un poids de 8,79 g, correspondant à la moitié du statère. Ce dernier est découvert dans un espace interprété comme une forge54.

Il semble que le système du talent et de la mine d’Eubée, dérivé de standards employés originellement en Méditerranée orientale, se diffuse dans toute la Grèce pour peser l’argent, l’or et d’autres matériaux précieux de manière contemporaine à l’adaptation de l’alphabet phénicien par les Grecs. La mine d’argent en question est estimée à 432-436 g, mais comme la mine de 470 g plusieurs siècles avant, celle-ci est divisée différemment en fonction des lieux amenant à une multiplication des systèmes métrologiques55.

Par conséquent, la période archaïque grecque voit l’utilisation de nombreux systèmes métrologiques distincts dans un ensemble qu’Andrew Meadows et Kirsty Shipton jugent chaotique56. Ces différentes pratiques, qui dérivent en partie d’héritages mycéniens et de traditions du Levant et de la Mésopotamie57, amènent à l’emploi de 14 standards pondéraux distincts dans la frappe des pièces de monnaies d’argent entre le milieu du VIe et le début du Ve s. a.C.58. Les premières monnaies frappées en Ionie sont décrites comme des fractions d’un statère dont la masse diffère en fonction des communautés ou groupes de communautés. Ainsi, le statère milésien ou lydien pèse 14,1 g alors que celui d’Eubée s’élève à 17,5 g et que celui de Phokaïa s’inscrit entre les deux en accusant une masse de 16,5 g59. Les frappes monétaires s’alignent ainsi sur des systèmes pondéraux locaux sans volonté d’un alignement sur un standard macro-géographique qui faciliterait les échanges hors des frontières de chaque cité-état. La raison à cela est que la pièce de monnaie n’est vraisemblablement considérée en fonction de sa valeur faciale qu’à l’intérieur des frontières, où elle peut toujours être acceptée pour sa valeur faciale (en particulier pour payer les taxes)60, alors qu’à l’extérieur c’est la quantité de métal qu’elle renfermer qui est prise en compte, ce qui n’empêche alors pas de la thésauriser comme une quantité de matière précieuse, comme le montrent plusieurs dépôts concentrant des monnaies d’origines diverses61.

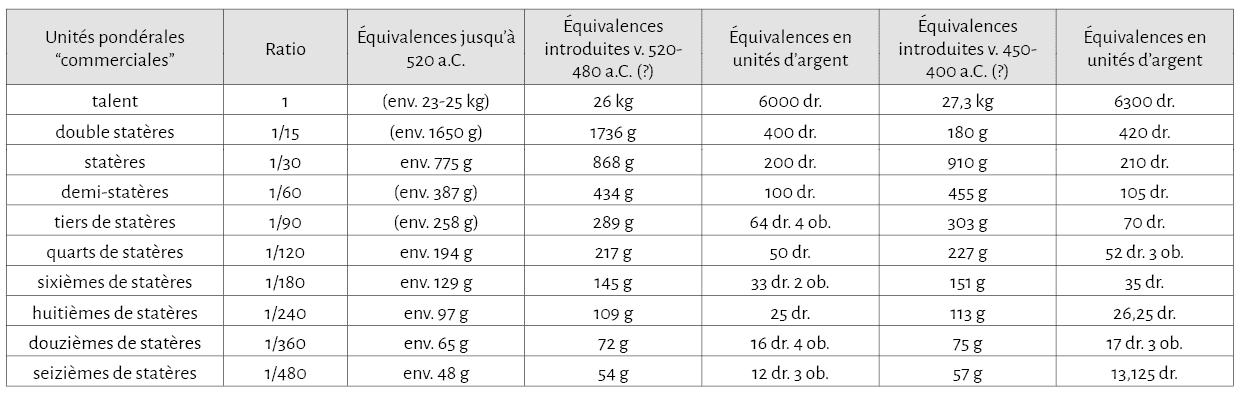

En ce qui concerne les systèmes métrologiques, ils sont connus pour la période archaïque essentiellement par des textes et quelques poids de balance. Ces derniers sont systématiquement exprimés en fractions du statère alors que l’argent (métal ou pièces de monnaies) est calculé en mines, soit deux systèmes métrologiques distincts qui permettent tous deux de mesurer des masses et dont il est possible de restituer les correspondances entre la fin du VIe s. et la fin du Ve s. a.C. (fig. 1-6)62.

Les valeurs entre parenthèses ne sont pas attestées archéologiquement ; dr. = drachmes ; ob. = oboles.

Du point de vue de la pratique pondérale, l’un des aspects les plus étonnants est l’extrême précision métrologique des premières pièces de monnaies qui dévie, pour certaines fractions les plus légères, de seulement 0,02 g de la valeur moyenne. Et si la frappe monétaire tend à formaliser plusieurs standards pondéraux, il est évident qu’une pesée de précision préexiste aux premières frappes. Selon A. Meadows et K. Shipton, le développement d’une pesée si précise ne peut être imputé qu’au besoin de mesurer des produits de forte valeur tels que le métal, les plantes ou certains produits transformés d’origine animale. Ils émettent ainsi l’hypothèse que l’apparition de la monnaie dérive d’une standardisation progressive des systèmes pondéraux et que l’argent-métal était utilisé comme monnaie au poids, sous la forme de lingot (silver bullion) avant l’invention de la pièce de monnaie63. De la même manière, Hans van Wees estime qu’une économie fondée sur le don peut se passer de standards métrologiques mais que la complexification et la contractualisation de la finance implique leur développement et tend vers l’universalisation du moyen de paiement comme des systèmes de mesure dans un soucis de facilitation des échanges64.

Cet attachement profond des questions de mesure pondérale et d’économie et leur lien inextricable dans un modèle évolutionniste aboutissant à la création de la pièce de monnaie est probablement légèrement surévalué. La raison à cela est multiforme et tient au moins en partie du fait que pour les périodes archaïques et postérieures, en ce qui concerne le monde de la Méditerranée centrale, ce sont essentiellement les numismates et les historiens de l’économie qui s’emparent du sujet de la métrologie pondérale. Cela est probablement en partie dû au fait que la création des poids comme celle de la monnaie sont attribuées pendant longtemps à Pheidon à Argos et à Solon à Athènes. Si leur rôle est surestimé, ils sont vraisemblablement à l’origine de réformes importantes65.

Pheidon règne sur Argos aux alentours du VIIe s. a.C. et a probablement créé ou réformé un système métrologique qui se répand ensuite rapidement dans le Péloponnèse66. Au début du VIe s. a.C., Solon, alors archonte, réforme ce système métrologique qui différencie d’un côté la pesée “commerciale” et de l’autre la pesée de l’argent (autrement dit la pesée d’un medium de paiement). La réforme en question est connue par deux commentaires, l’un d’Aristote (Constitution d’Athènes, 10) et l’autre d’Androtion (Atthis, Plutarque, Solon, 15.2 dans Harding 1994, F.34) dont les interprétations diffèrent. En substance, les deux commentaires indiquent que l’une des actions de la réforme est de faire passer le ratio mine/drachmes de 1 : 70 (selon Aristote) ou 1 : 73 (selon Androtion) à 1 : 100. Le sens des commentaires est cependant débattu quant à savoir s’il s’agit ici de l’imposition d’un rapport fixe entre système pondéral commercial et monétaire, d’une dévaluation de la drachme ou d’un alourdissement des standards pondéraux commerciaux67. Nous ne commenterons pas ce débat qui s’éloigne largement de notre domaine d’étude et de compétences mais nous noterons qu’il illustre bien les raisons de la relation forte entre économie et systèmes pondéraux pour tous ceux qui étudient la question. Toujours est-il que le fond de cette réforme est très certainement d’officialiser la mine d’argent à Athènes qui sert ensuite à l’élaboration du premier monnayage d’argent au milieu du VIe s. a.C. La mine rentre également dans le système pondéral “commercial”, dans lequel elle vaut la moitié d’un statère (qui reste structurant), au moins dès la fin du VIe s. a.C. La masse de cette mine d’argent ne change pas jusqu’à la période hellénistique68. Ainsi, on connaît pour Athènes une drachme estimée à 4,35 g, une mine de 435 g et une obole de 0,725 g69.

L’usage de deux systèmes pondéraux, l’un “commercial” et l’autre “monétaire”, se poursuit durant la période hellénistique. La mine devient cependant l’unité principale des deux systèmes et un décret stipule que les “poids commerciaux” sont applicables à tous les biens à l’exception de ceux qui doivent être payés en fonction d’un étalon-argent (Inscriptiones Graecae II/III 1013.29-37)70.

Pour le Levant, à la même époque, Gérald Finkielsztejn dresse une liste de sept étalons dont certains sont probablement la continuité des unités des âges du Bronze et du Fer. Dans les unités légères sont ainsi utilisés un shekel de plus de 11 g, la drachme attique de 4,35 g, le shekel de 9,3 g et une drachme phénicienne de 3,5 g associés à des mines “classiques” de 556,8 g, 504-515 g et 465 g. On trouve aussi des shekels et mines “lourds”, respectivement d’environ 12 g, 13 g, 7,5/15 g, 17 g et 600 g, 650 g, 750 g et 800-850 g71. Les relations arithmétiques qui lient ses différentes unités sont complexes et résultent vraisemblablement de nombreuses adaptations au cours du temps et l’existence d’unités “légères” et “lourdes” ne fait que les compliquer davantage.

Unités pondérales et unités monétaires

Sans rentrer complètement dans le détail, il est nécessaire de dire un mot sur le monnayage métallique tant les numismates ont eu un rôle prépondérant dans les études de métrologie. La question des monnayages métalliques amène encore un peu plus de complexité aux systèmes métrologiques en raison de l’introduction dans les équations des rapports de valeur entre les différents métaux. Le besoin de peser en fonction de standards métrologiques et de standards monétaires précis entraîne nécessairement une adaptation, au moins partielle, des instruments de mesure. Il devient en effet nécessaire d’adapter les systèmes métrologiques en vigueur aux masses des monnaies, au moins dans le cas d’une circulation de frappes exogènes. Cette adaptation est multiforme et dépend bien entendue du socle métrologique existant dans chaque contexte. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’étendre l’intervalle de mesure de l’appareil pondéral. Dans le cas de la péninsule Ibérique, par exemple, les premières pièces de monnaie sont frappées dans des colonies grecques et en particulier celle d’Emporion vers le milieu du Ve s. a.C. Ces monnaies sont alors uniquement des fractions de divers étalons monétaires mais dont la masse n’excède jamais 1 g72. Or, comme nous le verrons plus en détail par la suite, il n’existe pas à cette époque en péninsule Ibérique de poids de balance permettant de mesurer des masses aussi faibles. Ainsi, l’appareil pondéral ibérique et l’appareil monétaire grec se retrouvent incompatibles et seule l’adaptation de l’un ou de l’autre peut permettre de les faire entrer dans un cadre d’utilisation commun. Dans d’autres cas, c’est le standard métrologique de l’un qui va devoir s’adapter à l’autre. Nous avons plus haut évoqué le cas de la Grèce où les premières frappes monétaires dénotent l’utilisation de standards pondéraux locaux rendant les pièces de monnaies émises métrologiquement incompatibles les unes aux autres. Il s’agit ici du cas où les premières frappes monétaires sont adaptées aux standards métrologiques locaux, cependant, dans d’autres cas, ce sont les standards métrologiques qui s’adaptent aux étalons monétaires déjà en usage. En Europe occidentale, l’articulation de ces phénomènes est particulièrement mal connue, notamment en raison de la méconnaissance des systèmes pondéraux antérieurs à l’introduction de la monnaie. Il est cependant évident que l’intégration d’étalons monétaires amène de nouvelles variables dans le champ de la pratique métrologique.

Du point de vue métrologique, les études numismatiques permettent de mettre en évidence des unités métrologiques généralement non renseignées par les textes ni par les poids, bien que les légendes monétaires puissent nous renseigner sur leurs dénominations. C’est par exemple le cas du système phocéo-phénicien, qui serait introduit par les Phéniciens à Carthage puis par les Phocéens à Marseille à partir du VIe s. Celui-ci s’appuie sur un shekel de 7,60 g à Carthage abaissé à 7,20 g en péninsule Ibérique73. Les émissions d’argent de Rhodé, Emporion et Gadès se distingueraient par l’utilisation d’une drachme d’environ 4,70 g74. En Gaule, les premières imitations locales sont d’abord de strictes imitations du statère de type Philippe II de Macédoine qui évoluent ensuite en des prototypes réellement locaux75. Cependant, les émissions monétaires ne correspondent pas à des standards pondéraux, elles dépendent de l’inflation et de la dévaluation ainsi que des pratiques locales, et ainsi, pour un même alliage, leur masse est susceptible de changer dans le temps et dans l’espace, comme le montre l’exemple flagrant des monnaies à la croix frappées à partir de la fin du IIe s. a.C.et dont la masse est comprise entre 0,5 et 3,676.

En péninsule Ibérique les premières frappes monétaires “indigènes” sont frappées à Arse-Saguntum dans la seconde moitié du IVe s. a.C., s’appuyant sur des standards métrologiques de 3,4 et 2,6 g semblables aux émissions d’Ebusus77, mais restent longtemps un épiphénomène. Dans le reste de la péninsule, comme en Gaule méridionale, il faut attendre le milieu ou la fin du IIIe s. a.C. pour voir une réelle adoption de l’appareil monétaire, une chronologie généralement interprétée comme la conséquence du renforcement des contacts avec les Carthaginois pour la péninsule et avec la Méditerranée pour la Gaule78. Les premières émissions à légendes ibériques sont des deniers qui apparaissent dans le nord-est de l’Espagne, ils sont tout d’abord alignés sur le denier romain (3,89/3,94 g) mais à la fin du IIe et début du Ier s. a.C., certaines émissions accusent une diminution de leur masse79. Au IIIe s. a.C., il semble que Marseille se mette également à frapper des monnaies alignées sur une métrologie romaine (le victoriat léger de 2,88-2,91 g)80 alors qu’ailleurs, comme par exemple sur la rive gauche du Rhône, on connait plusieurs standards monétaires auxquels il est difficile d’attribuer une paternité81. Jean-Claude Richard et Leandre Villaronga, concernant les émissions d’argent de la péninsule Ibérique et de la Gaule du Sud entre les VIe et Ier s. a.C., distinguent quatre systèmes métrologiques principaux : celui de la litre sicilienne (une lourde de 1,164 g et une légère de 0,87 g avec des oboles respectives de 0,97 g et 0,72 g), le système phocéo-phénicien construit sur un shekel de 7,2-7,6 g, un possible système hispanique avec une unité de 4,9 g et enfin le modèle romain avec notamment des émission s’alignant sur le quadrigatus de 6,72-6,84 g82. Pour les émissions de bronze, les types sont plus nombreux, mais la métrologie romaine prédomine selon les auteurs au sein duquel on peut noter une unité de 8,7 g83. Plus qu’une liste d’unités métrologiques propres aux émissions monétaires qui, en regard de l’aire géographique prise en compte ici serait bien longue, nous noterons que dans leur étude, l’une des observations de conclusions qu’émettent J.-C. Richard et L. Villaronga est que, dans le contexte de luttes importantes qui marquent la période d’adoption de l’appareil monétaire, il semble que les métrologies adoptées soient généralement alignées sur celles des groupes dominant les régions émettrices84.

Les données issues de la numismatique, bien que riches en informations, ne sont donc pas toujours les meilleures sources pour appréhender directement la métrologie pondérale. Il est cependant assez bien admis que dans un premier temps, les monnaies diffusées en Europe occidentale sont employées pour leur valeur intrinsèque en termes de quantité de métal. Leur valeur faciale, directement liée à la garantie que représente la frappe, semble écartée. Par conséquent, si l’objet lui-même est potentiellement utilisé comme monnaie, il ne l’est pas nécessairement comme “monnaie frappée”, dans le sens qu’englobe le terme anglais “coinage”85. Si l’objet-monnaie est traité comme une masse de métal et non pas comme une unité de valeur, alors cela signifie que le rapport direct entre pièce de monnaie et valeur n’existe pas.

L’usage d’un appareil monétaire exige qu’au moins une partie du système pondéral employé soit adapté à la pesée des émissions monétaires. Si cette pesée n’est certes pas systématique, elle est toutefois indispensable lors de la frappe et afin d’enrayer les tentatives de fraude. Dans les premiers temps de la circulation de pièces de monnaie en Europe occidentale, l’absence d’assimilation directe entre pièce de monnaie et unité de valeur semble indiquer qu’un tel processus d’adaptation est encore inexistant. Il est fort probable que cette situation change dès lors que la monnaie commence à être frappée localement, soit que les systèmes métrologiques s’adaptent pour partie ou totalement à des masses d’émissions allochtones, soit que les monnaies soient alignées sur des unités pondérales locales.

II. L’Europe continentale :

la naissance d’une “métrologie archéologique”

Au cours des XIXe et XXe s., l’engouement pour la métrologie ancienne concerne essentiellement l’étude des populations de la Méditerranée centrale et orientale pour lesquelles nous connaissons des textes mentionnant unités et systèmes métrologiques. L’étude des instruments de mesure eux-mêmes reste anecdotique et sert essentiellement à illustrer une démarche de “métrologie historique”. La méthode se veut essentiellement comparative et vise à chercher dans le registre archéologique les unités mentionnées dans les textes. Le lent développement de ces recherches possède un écho réduit dans la recherche archéologique protohistorique. Si l’existence ancienne d’une pratique pondérale chez les populations méditerranéennes est évidente, une telle assertion ne semble pas partagée pour les peuples des âges du Bronze et du Fer en Europe occidentale.

1. Les palafittes et les Terramare :

les premières recherches de métrologie en Europe

Le contexte de la fin du XIXe s. se prête assez mal à un questionnement sur l’existence d’une métrologie autre que celle du Monde Classique, c’est pourtant à cette époque qu’apparaissent les premières mentions de poids de balance antérieurs à l’Antiquité. La plus ancienne que nous connaissons est celle de Victor Gross, un médecin et antiquaire suisse qui s’intéresse tout particulièrement à la Préhistoire des sites lacustres. Il décrit en 1883, dans Les Protohelvètes, une “pierre arrondie et bien polie, munie au sommet d’une boucle en bronze, qui apparemment servait de poids” (fig. 1-7). Il compare alors celle-ci à une série de pierres polies discoïdes réalisées à partir de matériaux lithiques durs présentant des dépressions sur chaque face et une rainure périmétrique (fig. 1-8)86. Bien que l’identification exacte que V. Gross met derrière le mot “poids” reste assez floue (poids de filet, de métier à tisser, de balance…), il reste qu’il identifie alors ce qui apparaît encore aujourd’hui comme les deux grandes catégories de poids de balance des sites lacustres alpins du Bronze final.

La fin du XIXe s. est une période de profond questionnement scientifique sur les modes de développement des populations préhistoriques, entre “Antiquités Nationales” et diffusionnisme, de définitions de phasages chronologiques émancipés des considérations historiques. Au sein de ces questionnements interprétatifs, seule une petite partie du mobilier archéologique fait réellement l’objet d’une attention scientifique. V. Gross, s’il mentionne les pièces, ne semble alors accorder que peu d’intérêt à la place de ces objets dans la vie quotidienne et ne s’interroge pas outre-mesure sur leur fonction. De plus, les concepts chrono-culturels sont encore assez mal définis et peu harmonisés à l’échelle de l’Europe87.

C’est ainsi Robert Forrer, antiquaire et archéologue d’origine suisse, longtemps conservateur bénévole du Musée préhistorique et gallo-romain de Strasbourg, qui parle le premier d’une “métrologie préhistorique” pour l’Europe88. Il livre un important travail basé sur l’étude de poids métalliques découverts dans les stations lacustres de l’âge du Bronze. De ces artefacts il déduit l’existence d’une “mine lacustre” de 735 g utilisée parallèlement à une mine phénicienne de 728 g, une mine crétoise-éginète de 618 g, peut-être une mine babylonienne de 505 g et une mine égyptienne de 409 g89. Son étude va plus loin en tentant de mettre en relation ces unités avec la pesée des métaux au travers du matériel en argent, en or et en fer issus de contextes chronologiques et géographiques variés (pour ne pas dire différents)90. Le travail de R. Forrer est d’une grande importance pour l’étude de la métrologie ancienne bien qu’il s’ancre complètement dans les théories comparatives et diffusionnistes qui caractérisent alors une grande partie du débat scientifique.

En 1917, la découverte d’un nouveau poids à Strasbourg (Alsace, France ; notre objet Stras-A) l’amène à rédiger une nouvelle notice sur le sujet qui est publiée en 192391. Le poids en question est en pierre et de forme globulaire, sur son sommet se trouvait vraisemblablement un anneau de suspension métallique aujourd’hui disparu. Métrologiquement, R. Forrer le rapproche, ainsi que celui de Port (Pt-A), de morphologie similaire, d’une mine égyptienne de 546 g. Celle-ci aurait déjà été adoptée précocement en Italie, ce qui amène R. Forrer à conclure que “nos lacustres n’ont pas emprunté directement cette mine aux Égyptiens, mais à quelque intermédiaire plus proche d’eux”92. Peu de temps après, Joffroy Bergthol rapproche un objet trouvé sur le Mont Hérapel (Cocheren, Moselle, France ; MHer-A) des poids identifiés par R. Forrer. Selon lui, celui-ci correspond “exactement” au cinquième d’une mine carthaginoise de 392 g (après une augmentation de 10 % de la masse de l’objet pour corriger son usure) également représentée à Colombier (Neuchâtel, Suisse ; Col-A) et Vallamand (Vully-les-Lacs, Vaud, Suisse ; Vall-A).

Dans les années qui suivent, les poids de balance lacustres semblent tomber en désuétude et disparaître du paysage archéologique, tout comme l’idée d’une métrologie pondérale de l’Europe moyenne pré- ou protohistorique. La faute est peut-être due à une absence de découvertes de vestiges de ce type ou à un désintérêt pour ces considérations. La seule exception est cette fois-ci française, puisqu’en 1937, l’abbé Philippe dédie une partie de ses mémoires sur les fouilles du Fort-Harrouard (Sorel-Moussel, Eure-et-Loir, France) à la question du commerce et du système pondéral utilisé sur le site. Il identifie alors trois poids de balance globulaires ou piriformes (FH-A, FH-D et FH-E), respectivement en pierre (et bélière sommitale en alliage-cuivreux), en alliage cuivreux et en plomb. Pour lui, le poids FH-A se rapproche par son type et par sa masse des poids et systèmes métrologiques des sites lacustres mais différerait légèrement en raison de variations locales93.

2. La quête du métal pesé

Un thème récurrent des recherches en Protohistoire est la théorie qu’une partie ou la totalité des processus d’échanges se faisaient au moyen de métal présentant une certaine forme de calibration, avec l’idée induite ou explicite, que celle-ci est effectuée au moyen d’une pesée. L’hypothèse est fortement ancrée et on la retrouve dans la littérature scientifique à partir de la fin du XIXe s. Cette association entre pesée et commerce fait long feu, en Protohistoire européenne et ailleurs, et la pratique pondérale est parfois annoncée comme une étape dans l’évolution de l’économie et du commerce dont l’achèvement serait caractérisé par l’apparition de la pièce de monnaie94.

Les premières mentions de métal pesé

L’une des premières occurrences, si ce n’est la première, de la mention de métal pesé pour l’Europe occidentale protohistorique, est le fait d’Édouard Desor, zoologue et géologue avant de s’intéresser à la Préhistoire. Il présente à la société des sciences naturelles, dès 1870, ce qu’il interprète comme un “porte-monnaie lacustre”. L’auteur propose de voir des monnaies dans certains bracelets utilisés à l’âge du Bronze sur les sites lacustres. L’un de ses principaux arguments est la découverte d’un lot de bracelets de dimensions similaires rassemblés par un autre anneau ouvert, en étain (fig. 1-9). D’autres exemplaires semblables sont découverts régulièrement dans les sites lacustres suisses, l’anneau d’assujettissement y est parfois en alliage cuivreux95. L’idée est fortement critiquée plusieurs années plus tard par Arnold Morel-Fatio, un numismate très actif en France et en Suisse, qui rejette l’adhésion de ces objets à la définition de la monnaie en tant que “pièce de métal servant aux échanges, frappée par une autorité souveraine et marquée au coin de cette autorité”. Selon lui, tous les échanges sont effectués “en nature” à l’âge du Bronze et les bracelets en question présentent des qualités métalliques et des masses variables. Il reconnait toutefois avoir lui-même trouvé de nombreux anneaux reliés entre eux par “une bande plate d’un métal extrêmement mince” souvent disparu par manque de soins96.

En 1888, Jules Pilloy, archéologue amateur dans l’Aisne, écrit à propos des fragments métalliques du dépôt de Brécy (Aisne) que “chacun des morceaux, dont la brisure avait été faite intentionnellement, avait un poids sensiblement uniforme, ce qui semblerait faire croire que l’on pouvait s’en servir comme monnaie courante.”97.

Quelques années plus tard, le numismate Jules Adrien Blanchet, écrit l’article au titre explicite : “le bracelet considéré comme moyen d’échange antérieur à la monnaie frappée”. Dans cette note, il expose certaines comparaisons historiques et ethnographiques pour indiquer que les anneaux intègrent “souvent” la double fonction de bijoux et de moyens d’échanges. Il remarque cependant qu’en Europe, aucune relation arithmétique n’indique l’usage d’un système pondéral dans la confection de ces objets98.

Il reprend le dossier des “monnaies primitives” quelques années plus tard dans son “Traité des monnaies gauloises”99. Son propos reste cependant assez descriptif et peu conclusif. Il cite un certain nombre de découvertes de haches, de parures annulaires et de rouelles, généralement trouvées en contexte de dépôt, qui pourraient avoir servi de monnaies. Cependant, il estime qu’en l’absence de pesées systématiques, il est impossible de conclure sur le sujet.

Entre temps, en 1901, Henry de Gérin-Ricard écrit un court article sur les monnaies-parures, deux composantes qui sont selon lui indissociables. Il dresse une liste de ces dernières : les coquilles, les monnaies obéliennes (ou monnaies-lingots) et les monnaies annulaires. Il déclare notamment que le métal pesé est utilisé comme monnaie sous la forme de haches en Gaule que ce soit dans la région méditerranéenne ou dans le nord-ouest du territoire. Quant aux parures annulaires en alliage cuivreux trouvées en Europe pour l’âge du Bronze, l’auteur estime qu’elles ont également pu “servir de base à des transactions commerciales”100.

Joseph Déchelette : instruments de pesée

et métal pesé entre Méditerranée et Europe

Les travaux de R. Forrer semblent avoir une grande influence sur Joseph Déchelette qui, lorsqu’il écrit son Manuel d’Archéologie prehistorique, celtique et gallo-romaine, consacre une place importante à la question des pratiques pondérales et du métal pesé, en particulier dans les tomes consacrés à l’âge du Bronze101 et à la période de La Tène102.

De manière synthétique, l’hypothèse avancée par J. Déchelette, en se fondant notamment sur une comparaison avec des phénomènes observés en Méditerranée centrale103, est que les populations de l’Europe de l’âge du Bronze utilisent du métal pesé comme moyen de paiement.

Selon lui, les haches découvertes en contexte de dépôt en Bretagne et en Normandie pour la fin de l’âge du Bronze serviraient à la fois d’outils et de “monnaies primitives”. Les principaux arguments qu’il avance sont la faible épaisseur d’un certain nombre d’exemplaires, trop minces ou trop petits pour avoir servi d’armes ou d’outils (ex : dépôts de Plurien, Côtes-d’Armor ; dépôt de Maure-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine), les haches reliées par des fils métalliques (ex : Kergrist-Moëllou, Côtes-d’Armor), les haches en plomb de Bretagne et les objets fragmentés aux masses similaires (ex : Brécy, Aisne). Cette dernière hypothèse est déjà envisagée avant lui par J. Pilloy et J. A. Blanchet. Concernant l’usage d’instrument de pesée, il explique que “le commerce avait acquis à l’âge du Bronze un grand développement non seulement chez les peuples méditerranéens, mais encore parmi toutes les tribus de l’Europe occidentale, centrale et nordique. A priori, cet état de choses implique presque nécessairement l’usage d’un système de poids et de mesures.”104.

Selon J. Déchelette, l’usage de haches comme medium de paiement renvoie à une tradition ancienne qui dérive de la circulation en Méditerranée de lingots en “peau de bœuf” en cuivre qu’il décrit comme des “saumons de forme bipenne”. La forme générale se serait conservée alors que la morphologie même de l’objet aurait évolué105. La forme de double hache (les lingots en peau de bœuf) évoluerait vers la hache simple (demi bipenne) en Europe occidentale. À la fin de l’âge du Bronze et au Premier âge du Fer, d’autres objets pourraient prendre la même fonction, tels que les anneaux, les rouelles et les bracelets avant d’être progressivement remplacés par la monnaie à proprement dite (coinage)106. Un argument en faveur de cette dernière hypothèse est alors l’utilisation du motif des “rouelle-amulettes” sur des monnaies grecques d’époque archaïque, notamment celles en relation avec les zones celtiques, l’Italie du sud et la Sicile, et qui finit par être emprunté par les Gaulois107.

Du point de vue de ses références et de son analyse, J. Déchelette est relativement imprégné de l’école allemande de “métrologie comparative” initiée par A. Böckh108 et il s’appuie notamment sur les travaux de F. O. Hultsch109. Il s’avère cependant beaucoup plus prudent que ces derniers lorsqu’il s’agit de comparer des unités métrologiques et il explique ainsi que “comme l’oxydation du plomb a pu altérer les poids des palafittes et que, d’autre part, la métrologie des peuples de l’antiquité orientale et gréco-latine présente encore maintes obscurités – les chiffres proposés par les auteurs les plus autorisés ne concordant pas tous – la recherche de l’origine du système pondéral des Ligures peut difficilement aboutir à des résultats bien précis.”110. Ses propositions métrologiques restent donc réservées et il se contente généralement de mettre en avant des relations pondérales directes comme par exemple entre certains exemplaires de haches et le poids en plomb d’Onnens (fig. 1-10)111.

d’après Déchelette 1910, 405.

Entre monnaie et pesée : paléomonnaies, prémonnaies,

lingots et métal pesé

Au début du XXe s., l’idée d’une pratique pondérale protohistorique est bien assimilée et elle se mêle progressivement à celle de l’usage d’une “monnaie non frappée” en métal pesé. On peut ainsi percevoir un certain glissement de différents concepts qui tendent à se mêler autour d’une idée générale de métal calibré, qui est parfois défini comme une “paléomonnaie” ou une “prémonnaie” ou parfois comme un lingot. Au milieu de cet imbroglio conceptuel, il n’est pas toujours très clair de savoir si, selon les auteurs, les objets considérés sont calibrés par leur masse ou non. Lorsque cette dernière hypothèse apparaît de manière relativement explicite, c’est la chaîne opératoire qui ne l’est pas toujours. Cela signifie qu’il n’est pas toujours signifié s’il s’agit d’un objet dont la masse de métal de conception a été pesée ou d’un objet fini dont la masse a été vérifiée et/ou ajustée. Le même problème se pose dans le cas des objets fragmentés : la chaîne opératoire diffère selon qu’on considère qu’un objet est fragmenté afin que sa masse s’intègre dans un intervalle acceptable ou bien que l’on tente d’obtenir une masse définie par fragmentation. De l’assimilation de ces concepts découle une vision linéaire amenant à interpréter les dépôts comme des dépôts monétaires et donc leur contenu comme de la monnaie, qui par conséquent est un métal calibré, sous-entendu pesé.

En Europe occidentale, plusieurs zones géographiques sont alors la cible de ce manque de clarté qui, s’il n’est probablement pas partagé par tous, ne semble jamais réellement tranché : la Bretagne avec ses dépôts de haches, l’aire des dépôts launaciens et la Grande-Bretagne avec les currency bars. Mais le flou qui entoure les concepts évoqués est probablement la cause du manque de publications discutant clairement la question du métal pesé au cours du XXe s. Certains auteurs évoquent clairement l’hypothèse de constructions pondérales, tel Bénard le Pontois 1929 qui restitue pour les haches armoricaines un système construit autour d’une unité (296 g) et de ses sous multiples (79 g, 36-37 g)112. Mais de manière générale, il semblerait que les questions liées à la masse des objets métalliques tendent à disparaître des problématiques de recherche au cours du XXe s.

La question des currency bars britanniques est à peine plus explorée. L’interprétation économique faite par Réginald Smith au début du XXe s. et qui leur donnera leur nom repose sur un passage de la Guerre des Gaules où César décrit l’usage de masses métalliques en fer pesé comme monnaie (Guerre des Gaules, 5.12)113. L’étude de R. Smith, qui s’appuie alors sur les exemplaires conservés au British Museum montre une possible standardisation pondérale des barres de fer en question ce qui l’amène à les interpréter comme les formes de monnaie dont parle César. Le réexamen du dossier plusieurs décennies plus tard par Derek Allen montre que la question n’est pas si simple et que des différences régionales existent. Cependant l’auteur admet qu’au moins une partie des barres de fer en question sont standardisées selon leur masse et possèdent une fonction monétaire. En revanche, il indique qu’aucune donnée ne va dans le sens d’une construction pondérale similaire sur le continent114.

La question de l’existence et de l’utilisation d’une paléomonnaie dans l’Europe protohistorique a été discutée par Jacques Briard à de nombreuses reprises à partir des années 1980115. Si la fonction des haches à douilles armoricaines comme support monétaire ne fait guère de doute pour lui, leur régularité est, selon lui, plus probablement à chercher dans leur forme et leur taille que dans leur masse bien que celle-ci soit relativement constante116. Il émet des conclusions similaires concernant les dépôts launaciens, ainsi nommés en 1902 par Paul Cazalis de Fondouce suite à la publication du dépôt de Launac (Hérault) et amplement étudiés postérieurement, notamment par Jean et Odette Taffanel117 et Jean Guilaine118.

Une autre contribution à la thèse de l’utilisation de métal pesé en Europe protohistorique est celle que Mansel Spratling consacre à la pesée de l’or en 1980. L’auteur s’attarde réellement sur les masses des objets pour argumenter en faveur d’un véritable contrôle pondéral de ces derniers. Certains exemples donnés sont intéressants, comme la parure en or du dépôt de Féregyháza (Bánság, Roumanie) qui présente de réelles concentrations de masses (fig. 1-11). Cependant, l’auteur compare des objets parfois très éloignés dans le temps et dans l’espace et son échantillonnage est loin d’être systématique119. Par conséquent il est difficile de prendre les résultats de M. Spratling au pied de la lettre et d’adhérer à ce qui semble être l’adoption d’un standard pondéral européen pour la pesée de l’or.

d’après Spratling 1980.

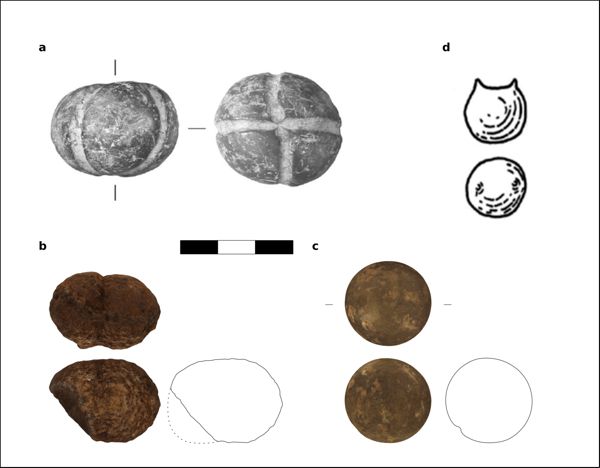

Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, Majolie Lenerz-de Wilde effectue des recherches systématiques sur la normalisation par la masse en Europe centrale entre le Chalcolithique et l’âge du Bronze ancien. Elle émet notamment l’hypothèse de l’existence d’une monnaie primitive fondée sur un système pondéral qui évoluerait et se construirait dans le temps. Selon l’auteure, les torques en cuivre, tout d’abord utilisés pour leur simple fonction de parure (Bz A1a) sont progressivement standardisés comme des lingots puis utilisés comme forme de monnaie (Bz A1b). La normalisation pondérale de lingots plus légers deviendrait ensuite commune (Bz A2a-b). Ces torques-lingots en cuivre sont alors souvent trouvés reliés entre eux par “grappe” de cinq (fig. 1-12). Une transition aurait ensuite lieu avec le dépôt de formes de lingots miniaturisés très légers et des fragments de lingots entre la fin du Bz A et le début du Bz B (soit la fin du XVIIIe-début du XVIIe s. a.C.). Les pratiques antérieures laisseraient ensuite place à un nouveau système de monnaie s’appuyant sur des fragments de métal sous forme de matière première ou d’objets fragmentés qui perdurerait ensuite jusqu’à la fin de l’âge du Bronze120.

L’hypothèse de l’utilisation en Europe centrale à l’âge du Bronze d’un medium de paiement constitué par du métal fragmenté a été émise à de nombreuses reprises. Plusieurs auteurs suggèrent ainsi que des chutes de métal ou des lingots sont intentionnellement découpés afin de correspondre à une calibration pondérale. R. Peroni identifie par exemple trois séries fondées sur des systèmes pondéraux dans des dépôt italiens de l’âge du Bronze ancien et moyen qui correspondent selon lui à des unités de 190-200 g et 270-300 g pour la première, 63 g pour la deuxième et 26 g pour la dernière121. Il ne publie cependant pas les données détaillées qui lui permettent d’arriver à ces résultats, ce qui rend ses résultats difficilement exploitables.

Le sujet du métal fragmenté comme support d’échange a également intéressé l’archéologue suisse Margarita Primas. En Europe centrale, elle suggère l’existence d’une calibration et graduation des masses d’un ensemble d’anneaux et de spirales en or datés des IVe et IIIe millénaire a.C., trouvés dans les Balkans dans la tombe de Reka Devnja (Varna, Bulgarie), à Ampoița (Alba, Roumanie) et à Velika Gruda (Montenegro). Elle n’estime cependant pas qu’il s’agisse là de la preuve de l’utilisation d’un système métrologique mais peut-être d’une simple balance122. Josef Eiwanger, en revanche, suggère l’existence d’une unité pondérale pour l’or durant le Chalcolithique. Il reconstruit celle-ci à partir de la masse des objets de la nécropole de Varna (Bulgarie) et l’établit, avec un degré de précision peu à propos, à 0,935657 g123.

Mais selon M. Primas, c’est aux alentours de 1350 a.C. que le métal pesé devient réellement une forme de monnaie (currency). Plusieurs arguments l’amènent à ce constat :

- la fragmentation volontaire d’objets finis tels que les faucilles en alliage cuivreux124 en parts homogènes ou en multiples d’une unité pondérale basique ;

- la régularité des masses de certains objets aux formes standardisées comme les haches et les faucilles ;

- l’ampleur de l’aire de circulation des lingots de cuivre, comme les lingots en peaux de bœuf trouvés dans les dépôts du sud de l’Allemagne ;

- les premières utilisations de symboles écrits attestées par les tablettes en bois trouvées dans les mines de sel de Kitzbuehel dans les Alpes125.

Par conséquent, même si l’historiographie présentée ici n’est pas exhaustive, elle permet de constater que les études abordant le thème du métal pesé au cours du XXe s. sont inégales et peu étayées par de réelles analyses pondérales. Le sujet est généralement déconnecté de celui des outils de mesure et repose sur l’idée que des formes de monnaie apparaissent au Chalcolithique ou à l’âge du Bronze, prenant la forme de métal découpé, calibré et/ou pesé, sans que la différence n’apparaisse clairement.

“Paléomonnaie” et systèmes de pesée :

les travaux de Marisa Ruiz-Gálvez

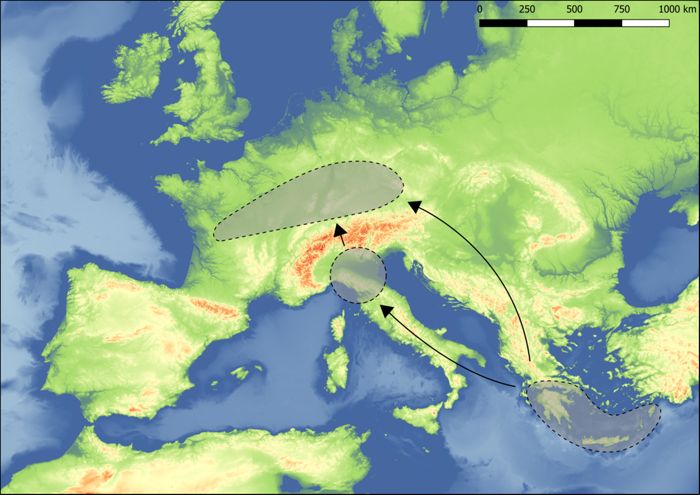

Depuis les années 1990, Marisa Ruiz-Gálvez a consacré plusieurs travaux sur la question de l’économie protohistorique et notamment du métal pesé et des systèmes pondéraux dans une approche très globalisante qui tend à s’opposer à la vision d’une Europe protohistorique isolée de la Méditerranée portée selon elle par l’archéologie processualiste126. En mêlant un certain nombre d’études personnelles et de résultats de travaux antérieurs, l’auteure s’est attachée à retrouver dans le corpus archéologique les traces de systèmes pondéraux attestant à la fois de la pratique de standardisation pondérale de produits finis métalliques mais surtout la diffusion paneuropéenne d’unités d’origine méditerranéo-orientale.

Elle reprend notamment les travaux menés par Mats Malmer et Erik Sperber sur la Scandinavie127 et propose de voir dans le système nordique une origine égéenne. Selon elle, il serait construit sur une unité de 6,7 g et un système de comptage binaire. L’identification du même système en Europe centrale par J. Eiwanger128 lui permet de tracer son utilisation le long de la “Route de l’Ambre” qui relie commercialement la Méditerranée à l’Europe du Nord, prouvant ainsi des échanges de personnes, de biens et de connaissances129.

Elle identifie cette même unité égéenne au sud de l’Espagne, dans le trésor de Villena d’après l’étude de la masse des objets complets en or (bracelets et éléments de vaisselle). Elle n’y voit pas une relation directe entre Mycènes et la péninsule Ibérique mais plutôt la marque d’une route commerciale post-mycénienne qu’elle relie à la présence chypriote en Sardaigne. Le dépôt n’a cependant pas de contexte archéologique datable130.

Un autre système pondéral que M. Ruiz-Gálvez identifie en Europe occidentale est celui basé sur un shekel “microasiatique” de 11,75 g, que C. Zaccagnini juge très répandu à Chypre et dans le Levant131. Elle détecte cette unité dans les dépôts de types “Sagrajas-Berzocana” en péninsule Ibérique, composés de torques et de bracelets en alliage cuivreux et en or, datés entre le XIe et la deuxième moitié du IXe s. a.C.132. Le même système serait également à l’origine, selon elle, de la constitution des torques de type Tara-Yeovil trouvés en Irlande, en Grande-Bretagne, en France et en Espagne. P. Northover avait déjà mis en évidence la construction pondérale de ces objets selon des modalités régionales133. Enfin, les bracelets du dépôt de Flumenelongu et les lingots de plomb de Santa Anastasia di Sardara, en Sardaigne, seraient eux aussi calibrés sur des multiples d’une unité de 11,75 g134.

Une troisième unité d’origine méditerranéenne est selon M. Ruiz-Gálvez présente en Europe occidentale : un shekel dit “phénicien” d’environ 7,5-7,9 g (le shekel “de Karkemish” de 7,83 g cité plus haut). Le système pondéral découlant de cette unité serait visible dans le trésor de Caldas de Reyes (Galicia, Espagne), daté de la transition Bronze final-Premier Fer en raison de la présence d’objets produits selon la technique de la cire perdue135, ainsi que dans les haches riches en plomb de Galice et du nord du Portugal136.

Le même système pondéral préside selon elle la fabrication des haches armoricaines puisque les masses mise en évidence par Bénard de Pontois137 et citées par Briard peuvent correspondre aux multiples 5 : 10 : 20 : 35 : 40 d’un shekel de 7,9 g. Cependant, ce dernier auteur indique bien que la construction observée résulte de divergences régionales et non d’une véritable construction pondérale138 ce qui rend l’hypothèse caduque.

Les travaux de M. Ruiz-Gálvez, s’ils ne manquent pas d’intérêt et de réflexions sur la teneur des relations paneuropéennes, montrent toutefois des biais certains. La recherche constante d’unités méditerranéennes découle de l’idée, assumée par l’auteure, que dans le cadre de relations commerciales appuyées, les populations de l’Europe occidentale vont adopter les standards pondéraux les plus utilisés. Cependant, une telle démarche repose sur le préjugé indémontré que ces populations n’ont pas déjà une pratique pondérale et des standards qui leurs sont propres. De plus, les études sur la métrologie pondérale de la Méditerranée orientale à l’âge du Bronze montrent qu’il est bien difficile de parler de standards étalons pour cette époque tant elle se caractérise par une souplesse et une navigation constante entre plusieurs systèmes arithmétiques interconnectés. Il semble donc nécessaire aujourd’hui de confronter les hypothèses énoncées à des méthodes d’analyses non diffusionnistes afin d’en éprouver la solidité.

3. Une première vision d’ensemble

des pratiques pondérales européennes

Il faut attendre la fin des années 1990 pour que commence à se dégager l’image d’une véritable pratique pondérale en Europe occidentale. Les travaux qui vont voir le jour s’appuient en grande partie sur les identifications et les études menées antérieurement par V. Gross139, R. Forrer140, M. Malmer141 ou M. Lenerz-de-Wilde142.

Nous pouvons distinguer trois apports principaux à cette nouvelle métrologie archéologique de l’Europe occidentale : les travaux menés par une équipe italienne dirigée par Andrea Cardarelli sur les poids de balance de l’âge du Bronze mis au jour dans les Terramare143, la synthèse de Christopher Pare sur les pratiques pondérales en Europe centrale au Bronze final144 et l’identification des premiers fléaux de balance en Europe occidentale pour la même période par Rebecca Peake, Jean-Marc Séguier et José Gomez de Soto145.

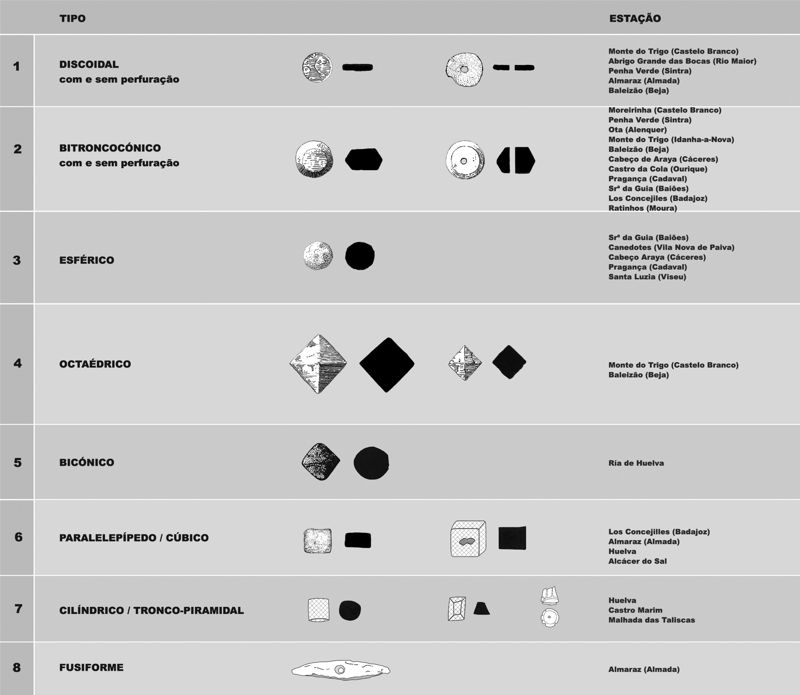

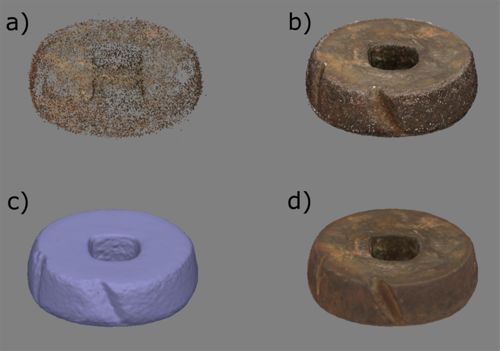

Les Terramare

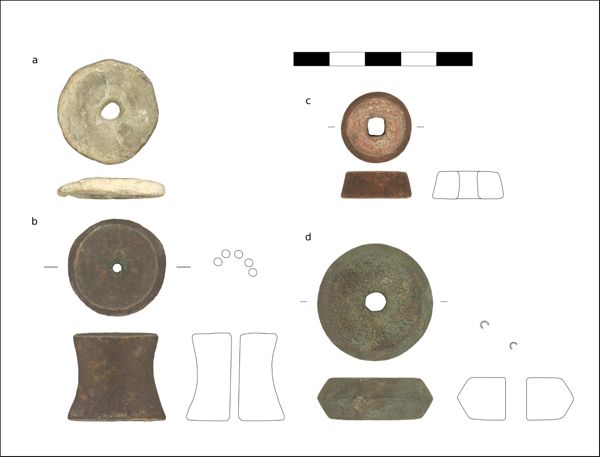

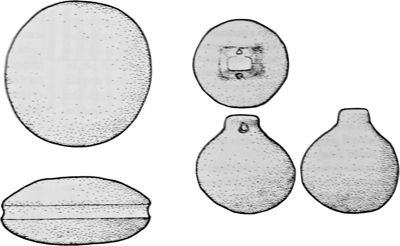

La fin des années 1990 a vu la publication d’un ensemble d’objets en pierre, issus essentiellement de la région des Terramare, autour de la vallée du Pô, entre le Bronzo Medio 3 et le Bronzo final146 (soit entre le XIVe et le milieu du Xe s. a.C.). Leur forme atypique amène A. Cardarelli et son équipe à les interpréter comme des outils pondéraux. L’étude s’appuie sur l’identification de deux types d’objets lithiques à la morphologie singulière : un premier type de forme lenticulaire disposant d’une rainure périmétrique et un deuxième piriforme muni d’une protubérance sommitale généralement perforée et faisant office de bélière (fig. 1-13)147.

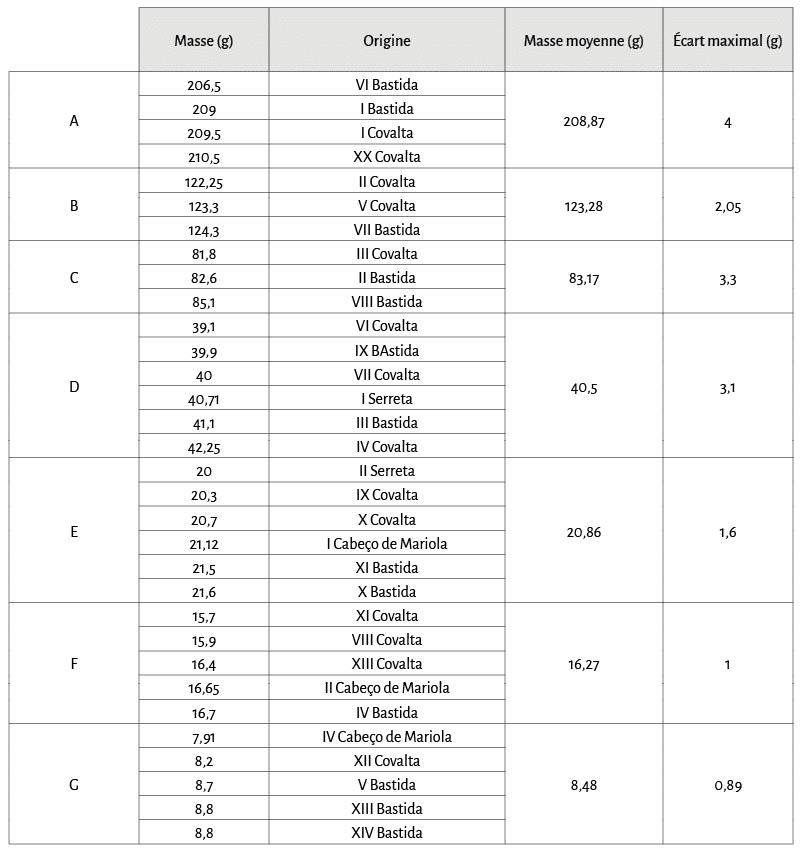

Les auteurs proposent de les identifier comme des poids de balance sur la base de plusieurs critères : le soin apporté à leur fabrication, l’existence d’exemplaires de dimensions distinctes dont certains de petite taille et bien évidemment leur analyse pondérale148. Cette dernière est structurée autour de la mise en évidence de convergences ou de concentrations de valeurs pondérales, ainsi que de la constance des intervalles qui les séparent et des relations arithmétiques entre les différentes valeurs ainsi isolées. La méthode repose donc en grande partie sur l’observation d’histogrammes de répartition des valeurs149 et leur “oscillation” autour de valeurs moyennes (fig. 1-14).

Les auteurs mettent ainsi en évidence plusieurs unités possibles pour ces deux groupes d’objets (fig. 1- 15). Les poids de forme lenticulaire sont, selon eux, organisés autour d’une unité d’environ 53,5 g représentée par des multiples 8 : 10 : 12 : 16150 alors que les poids piriformes à bélière semblent construits autour de deux unités : l’une de 6,1 g (ou 12,2 g) et l’autre d’environ 305 g égale à 50 fois la première151.

La comparaison avec des artefacts similaires trouvés en Suisse est mise en avant dès 1997 et développée quatre ans plus tard. Il est notamment bien mis en évidence que les exemplaires suisses possèdent une chronologie générale plus récente, centrée autour des XIe-IXe s. a.C.152. Les auteurs proposent un modèle de diffusion et d’adoption métrologique depuis l’aire égéenne dont les systèmes métrologiques sont connus par les travaux de K. Petruso153. Selon eux, les unités observées dans les Terramare puis dans les sites lacustres suisses, correspondraient à l’adaptation des unités de 5,5 g (proche de 53,5 ÷ 10), 61-65 g (6,1 x 10) et 36,6 g154 identifiées dans le Bassin égéen.

L’ambition des auteurs est avant tout de présenter un corpus archéologique d’artefacts dont la normalisation pondérale est suspectée et de tenter de confirmer celle-ci en élaborant des outils efficaces pour le faire, comme l’observation de la distribution de leurs masses. Les résultats de cette démarche profondément archéologique sont ensuite comparés aux données disponibles dans les aires géographiques proches. Cette étude représente le premier jalon d’une démarche de métrologie archéologique en Europe occidentale qui tente, tout du moins dans son cadre d’analyse, de s’émanciper des influences de l’historiographie de la métrologie méditerranéenne.

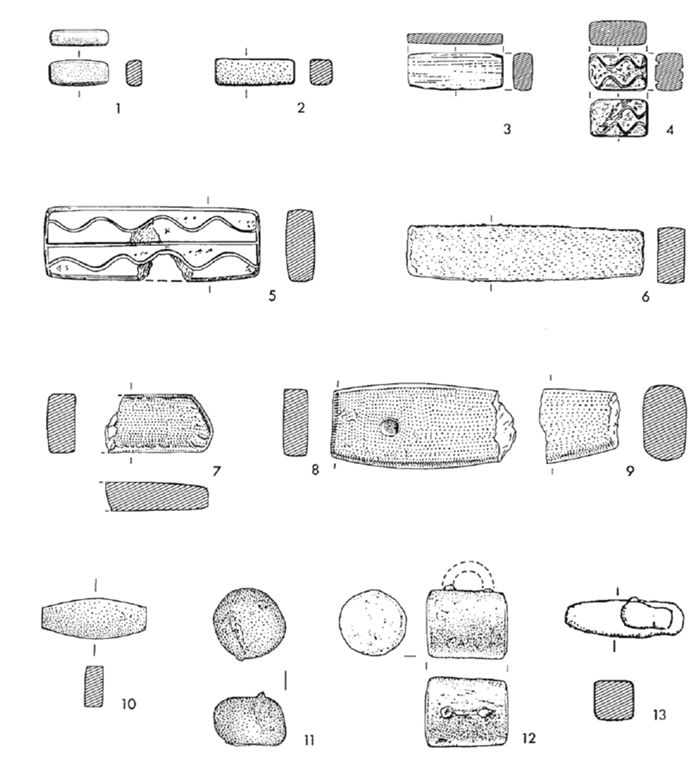

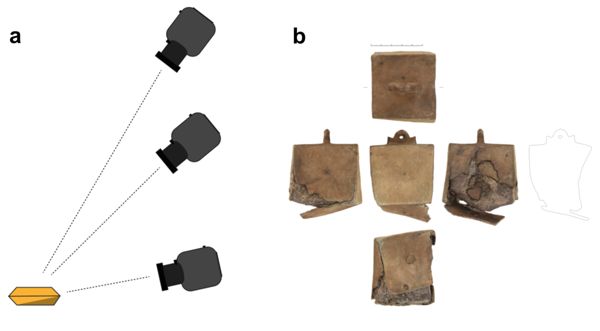

Christopher Pare : la première synthèse

Dans la décennie 1990, le Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Mainz procède à la restauration et l’analyse du mobilier découvert dans la tombe de Milavče (Bohème), qui a livré un petit chaudron à roues et une épée de type “Riegsee” du XIIIe s. a.C., conservé au Národní Muzeum de Prague. Au sein de cet ensemble, un petit parallélépipède en alliage cuivreux jusqu’alors peu étudié attire l’attention de Christopher Pare. Une comparaison avec d’autres découvertes permet de l’associer à une nouvelle catégorie de poids de balance. C. Pare s’empare alors du sujet en reprenant la documentation amassée sur le sujet par Ulrich Schaaff et Dietrich Ankner durant les trente années précédentes. Il publie les résultats de son analyse en 1999 dans les actes du colloque Eliten in der Bronzezeit sous la forme d’un imposant article qui fait, encore aujourd’hui, office de référence sur la question155.

Au travers d’un inventaire alors relativement exhaustif des instruments de pesée de l’âge du Bronze final (39 poids de forme rectangulaire ou sub-rectangulaire en alliage cuivreux ainsi que de trois balances ; fig. 1-16), C. Pare dresse une première synthèse des pratiques de pesée protohistoriques. La grande majorité des artefacts qu’il présente sont découverts en contexte funéraire, plus quelques-uns dans des habitats ou des dépôts, dans les territoires actuels de la République Tchèque, la Hongrie, l’Allemagne, la Suisse et la France156. C. Pare remarque que plusieurs d’entre eux sont déposés dans des contenants en matière périssable, soit des coffrets en bois dont il reste parfois des charnières métalliques soit des sacs textiles157. Selon lui, une partie du mobilier d’accompagnement des sépultures élitaires répond à des pratiques normalisées (chars, service à boisson, etc.), alors que le contenu de ces coffrets ou de ces sacs relève plus probablement de la sphère privée, ce qui expliquerait notamment l’hétérogénéité de leur contenu. En dehors des instruments de pesée, il définit ainsi six autres catégories principales d’objets présents dans ces contenants personnels : des objets du quotidien, des instruments de toilette, du matériel lithique varié, des matières premières, du mobilier d’habillement ou de parure et certains objets exotiques158.

M. Primas (7-9), A. Beck (13)).

Pare dresse un parallèle entre le dépôt funéraire d’instruments de pesée en Europe centrale et dans le monde égéen. Les deux pratiques partagent un certain nombre de traits communs dont le statut social élevé des individus enterrés avec des poids ou des balances (présence d’armes, d’éléments de chars et de vaisselle liée à la prise de boisson) et l’absence d’autres outils spécialisés. En revanche, la proportion de découvertes de poids et de balance est inversée entre les deux régions, les sépultures égéennes contenant plus souvent des balances alors que celles-ci sont rares en Europe159.

C. Pare adopte l’approche statistique développée par David George Kendall, pour analyser les données métrologiques des poids de balance du Bronze Final (voir le chapitre “Les statistiques appliquées à la métrologie”, p. 86-88). Il laisse de côté un grand nombre d’artefacts dont il juge la masse peu fiable (corrosion, action du feu, etc.) et propose donc un test basé sur les 17 poids de balance restants160.

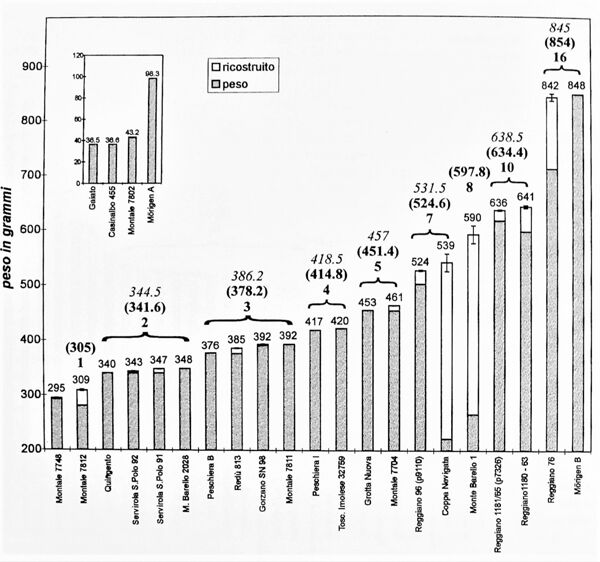

Bien qu’il estime que les données sur la pratique de la pesée antérieure à l’âge du Fer sont trop abondantes et trop complexes pour être traitées dans son seul article, il propose toutefois un premier modèle de l’adoption et du développement des systèmes pondéraux. Il date les premières traces claires d’une pesée de précision vers le milieu du IIe millénaire a.C. dans la zone des Terramare, bien que l’usage de la balance à bras égaux puisse être antérieure, comme le montrent des travaux antérieurs comme ceux de M. Lenerz-de Wilde161 et M. Primas162. Peu de temps après, une pratique de pesée se développe en Europe centrale. Les systèmes métrologiques utilisés dérivent alors selon lui de ceux du monde égéen (fig. 1-17) avec l’utilisation de l’unité d’environ 61 g mise en évidence par K. Petruso163, mais ils seraient basés sur des systèmes de comptage différents164.

Pare 1999 et Pare 2013.

Enfin, C. Pare reste prudent dans son interprétation de l’usage pouvant être fait de ces systèmes de pesée. Il rappelle que les sépultures d’Europe centrale ne montrent pas d’indice de la spécialisation des individus enterrés (commerçant, métallurgiste, etc.) et que la pesée peut servir dans une grande variété de domaines du commerce ou de l’administration165.

Cette première synthèse des pratiques métrologiques livrée par C. Pare s’inscrit dans une logique diffusionniste qui véhicule l’idée d’une filiation directe ou indirecte entre la métrologie pondérale pratiquée dans l’Europe moyenne et celle en usage en Méditerranée orientale et centrale. Sa démarche se démarque cependant des courants purement comparatistes par son ancrage dans la documentation archéologique d’une aire géographique étendue. C. Pare propose un modèle cohérent de diffusion de proche en proche dont il identifie des jalons sur la base du matériel archéologique.

Son travail met aussi en lumière de manière irréfutable l’existence d’instruments de pesée en Europe centrale, dès l’âge du Bronze, et selon des modalités qui excluent la réception “passive” d’une technologie. Bien qu’il estime que l’unité pondérale utilisée soit la même que celle identifiée par K. Petruso dans le monde égéen, il met en avant l’utilisation en Europe de formes et de savoir-faire originaux dans la fabrication des instruments de pesée.

Le travail de C. Pare constitue un jalon essentiel dans les recherches sur la métrologie pondérale de l’Europe occidentale. Il présente une première catégorisation morphologique des poids du Bronze final, une analyse métrologique reposant uniquement sur les données archéologiques ainsi qu’un modèle interprétatif de l’usage des systèmes pondéraux. Ses résultats peuvent toutefois être aujourd’hui nuancés et complétés par les nouvelles découvertes et par une observation plus large des pratiques de métrologie pondérale à l’échelle de l’Europe occidentale.

Les fléaux de balance en os

du nord-ouest de la France

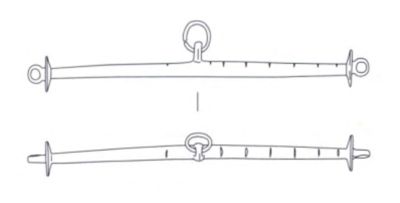

Bien qu’ils soient mentionnés par C. Pare, l’identification de fléaux de balance de l’âge du Bronze dans le Bassin parisien revient à un groupe de chercheurs basés en France dont les travaux sont publiés dans la même année 1999. C’est la découverte d’un objet en matière dure animale dans une sépulture à crémation du BF I-IIa sur le site de la “Croix de Mission” (Marolles-sur-Seine, Seine-et-Marne, France) et sa ressemblance avec un fléau de balance en alliage cuivreux identifié sur le site d’Hochdorf (Eberdingen, Bade-Wurtemberg, Allemagne) qui permet une première assimilation de ce type d’objet à un instrument de pesée. Sa présentation lors d’une journée d’actualité sur l’âge du Bronze organisée par la Société Préhistorique Française en 1999 (Toulouse) et la découverte d’objets similaires, peu de temps auparavant, dans la grotte des Perrats (Agris) et La Cave Chaude au Bois du Roc (Vilhonneur, Charente, France), permettent à R. Peake, J.-M. Séguier et J. Gomez de Soto d’écrire une courte synthèse sur ces artefacts166. Un deuxième article, un peu plus conséquent, est publié l’année suivante dans la revue Archéopages par deux signataires du premier167.

Ces objets, en os ou en bois de cerf, sont de petites dimensions (généralement moins de quinze centimètres) et renvoient à une pesée de précision. Leur découverte et leur identification ouvrent grandement vers l’Ouest la zone géographique où une pratique pondérale est connue pour l’âge du Bronze. Il est cependant encore difficile à la fin des années 1990 de déterminer le spectre d’utilisation de ces objets et leur possible corrélation avec des poids de balance.

Ces deux travaux mettent toutefois en évidence l’existence d’une activité de pesée, probablement dès la fin de l’âge du Bronze Moyen (d’après la datation de l’exemplaire d’Agris168) et vraisemblablement jusqu’à la fin du Bronze Final, archéologiquement illustrée par de petits fléaux de balance en matière dure animale (os ou bois de cervidé) retrouvés dans le sud-est du Bassin parisien et en Charente. De plus, dans le Bassin parisien, ces instruments sont retrouvés en contexte funéraire, dans des sépultures fondatrices ou d’individus de rang élevé169.

Les derniers travaux et bilan

En dehors des quelques études majeures abordées plus haut, les travaux consacrés aux poids de balance et à la métrologie demeurent réduits. Depuis le début des années 2000, nous comptons essentiellement quelques articles et des découvertes pour la plupart issues d’opérations de fouilles préventives.