« Les animaux se repaissent ; l’homme mange ; l’homme d’esprit seul sait manger1. »

Un banquet, « repas d’apparat, rassemblant de nombreux convives pour célébrer un événement important », s’il faut garder la définition du CNRTL, peut prendre de nombreuses formes et dépend malgré tout de l’aisance de ceux qui l’offrent et de leurs habitudes alimentaires. Nous nommerons banquet tout repas collectif qui sort de la modestie et de la routine frugale quotidiennes, ce qui nous évitera de les distinguer en fonction de la magnificence de l’événement. En effet, un banquet offert à l’échelle d’une simple famille lors d’un évènement privé (mariage, rite de passage, repas funéraire ou repas d’hospitalité) ou même d’un dème grec lors d’un rituel villageois ou d’un quartier (thiases en Grèce, corporations artisanales en Grèce et à Rome) est évidemment infiniment plus modeste qu’un banquet offert par un riche évergète de l’époque hellénistique ou par un Romain prospère de l’époque impériale. On peut néanmoins penser que malgré la différence d’échelle entre ces différents banquets, l’objectif est le même : offrir une fête, réunir les gens autour d’un repas commun, partager un moment de convivialité, c’est se réjouir ensemble, comme nous le faisons de nos jours ; mais c’est aussi – plus encore que de nos jours – réaffirmer les liens sociaux, éventuellement en créer de nouveaux, affermir son réseau, dire et montrer à tous sa place dans le groupe et manifester ainsi son appartenance à la structure familiale, redire son identité villageoise, civique, de la plus petite cellule à la plus importante, à une époque où l’oralité et le témoignage direct comptaient davantage que dans notre culture de l’écrit.

Cet acte tout simple qui consiste à se nourrir avec les autres a une grande importance symbolique, sociale, politique et religieuse, qui insère les convives dans leur communauté et dans le monde tel qu’ils le voient. C’est pourquoi nous retrouvons des banquets à la fois dans la sphère du privé, lors des modestes rites de passages familiaux, et dans la sphère publique, fête des moissons ou banquets offerts par toute une cité lors des fêtes religieuses, par exemple. Cela va du simple sacrifice d’un mouton lors de la présentation d’un nouvel enfant dans une famille grecque (fête des Apatouries), jusqu’à l’« hécatombe », c’est-à-dire le sacrifice d’une centaine de bovins offerts à tous les habitants d’Athènes lors des Panathénées en l’honneur de la déesse tutélaire ou en l’honneur de Zeus à Olympie lors des concours athlétiques (banquet qui pouvait être offert grâce aux fonds publics ou par un riche citoyen dans le cadre de l’hestiasis, contribution onéreuse mais qui lui valait reconnaissance et prestige) : ici et là le processus et la commensalité sont les mêmes, quel que soit le luxe déployé. On y développe la philia chez les Grecs, l’amicitia chez les Romains, lien social par excellence. Périclès le disait déjà, par le truchement de Thucydide dans la célèbre oraison funèbre du 1er livre de la Guerre du Péloponnèse (38) : « Pour remèdes à nos fatigues, nous avons assuré à l’esprit les délassements les plus nombreux : nous avons des concours et des fêtes religieuses qui se succèdent toute l’année ». Rien de superflu dans ces fêtes, elles sont le signe d’une vie communautaire inextricablement liée à la cité et à son fonctionnement politique, et ce lien traversera toute l’antiquité.

Dans tous les cas, le partage de nourriture est essentiel ; et parce que les sociétés grecques et romaines sont des sociétés où la religion a une dimension civique (on a pu la considérer comme un élément très efficace de cohésion sociale), la fête – et le banquet qui en est souvent le cœur – se placent toujours sous la protection d’une divinité, à qui on va sacrifier au début, et parfois à la fin. À l’échelle de la famille, on peut sacrifier à Hestia, la déesse qui préside au foyer chez les Grecs, aux dieux Lares chez les Romains ; une offrande modeste suffit, libation de vin, de lait, de miel, gâteau ou galette, ou victime sanglante modeste si le chef de famille le peut. Un petit ex-voto de forme animale peut même se substituer aux vraies victimes, l’essentiel étant d’associer la divinité à la fête. D’ailleurs, comment ne pas associer les divinités quand on sait que la fameuse triade méditerranéenne a été généreusement donnée par les dieux : c’est Dionysos/Bacchus qui a appris aux hommes à fabriquer le vin, c’est Déméter/Cérès qui a appris aux hommes à fabriquer le pain, c’est Athéna qui a donné aux hommes l’olive et leur a appris à fabriquer l’huile. À côté d’eux Hermès/Mercure et Artémis/Diane protègent les animaux, sauvages et d’élevage, etc. On peut prendre tous les produits de la terre, on trouvera toujours un dieu gréco-romain qui le patronne. Donc la nourriture a quelque chose de sacré et il convient de le rappeler.

Chez les Romains le banquet est aussi ponctué de rites religieux, preuve de sa solennité. On salue les dieux Lares de la maison, on doit même porter lors des fêtes avec invités des vêtements spéciaux, sans aucun nœud qui puisse arrêter les fluides, on doit enjamber le seuil du pied droit, on ne doit jamais se servir de la main gauche (sinistra) pour prendre la nourriture, on ne doit pas utiliser de couteau, on doit toujours avoir un nombre de convives impair (5 à 9), même chose pour le nombre de coupes de vin consommées, nombre de gestes prouvant la solennité du moment et la nécessité de « bien » effectuer le partage.

D’ailleurs le monde des morts qui se trouve sous le sol doit être respecté également et ce qui tombe à terre ne doit pas être ramassé, c’est la part des morts (voir les mosaïques romaines représentants les déchets).

En Grèce, à l’époque classique, on pratiquait chez les gens aisés le symposion. C’est-à-dire que chacun mangeait chez soi, et à la nuit tombée les hommes des classes aisées allaient chez l’un d’entre eux, qui recevait ce soir-là, pour – et c’est le sens du mot symposion – boire ensemble. En fait boire et discuter, entre hommes. À demi allongés sur des lits de repos, avec le plus souvent un lit par personne et une table pour chacun. C’était un lieu de sociabilité où les jeunes côtoyaient les vieux et faisaient leur éducation au contact des générations plus aguerries, un lieu sans les épouses. Un lieu où il n’était pas interdit de faire venir musiciennes et danseuses mais, avant tout, un monde d’hommes.

Ces réunions ont créé un genre littéraire avec toute une série d’œuvres qui ont pour titre Banquet (Le Banquet de Platon, de Xénophon, les Deipnosophistes d’Athénée, le Banquet ou les Lapithes de Lucien, le Banquet des sept sages de Plutarque…) et qui voient justement les hommes réunis autour d’un hôte et d’un maître de cérémonie qui va limiter la consommation de boisson, puisée dans un grand cratère où on a fait le mélange de vin, d’eau et d’herbes diverses, afin que le vin fortement dilué facilite la circulation de la parole sans pour autant enivrer. Ces discussions peuvent durer toute la nuit, discussions philosophiques quand c’est Platon qui nous en rend compte, ou poétiques (les poèmes lyriques de Solon, de Théognis ont dû s’y répandre) ou même plus prosaïques… Mais on n’y mange pas, on a mangé avant. Même si tous les Grecs n’étaient pas philosophes ou poètes, le genre littéraire doit néanmoins refléter une habitude dans la couche sociale privilégiée, qui créait des liens très forts entre les citoyens, un lieu où l’information circule, où l’éducation et les traditions se perpétuent, un lieu qui assure une sorte de communion culturelle qui leur permet de tisser des liens et de sauvegarder leur statut, une sorte de joyeuse reproduction des élites.

Chez les Romains, en général on mange et on boit en même temps (convivium, cena), un peu comme à notre époque, même si le symposion perdure à l’époque romaine chez les intellectuels comme Hérode Atticus, qui reçoit encore le soir ses meilleurs élèves. Le vin y est un accompagnement de la nourriture, et on boit à même sa coupe personnelle et non dans un rituel de partage à partir d’un cratère (un grand vase) commun avec le vin qui circule de convive à convive. Ce sont d’ailleurs les Romains qui ont peut-être appris à véritablement goûter le vin, en apprécier les différents cépages, affirmer leurs préférences personnelles, individuelles… Parallèlement la famille qui deviendra la famille occidentale, avec un paterfamilias et une materfamilias, prend plus d’importance chez les Romains que chez les Grecs et, du coup, on retrouve dans le convivium ou la cena romaine, qui est le repas principal, le seul véritable de la journée, pris en fin d’après-midi, à la fois l’époux et l’épouse, sans séparation des sexes comme en Grèce.

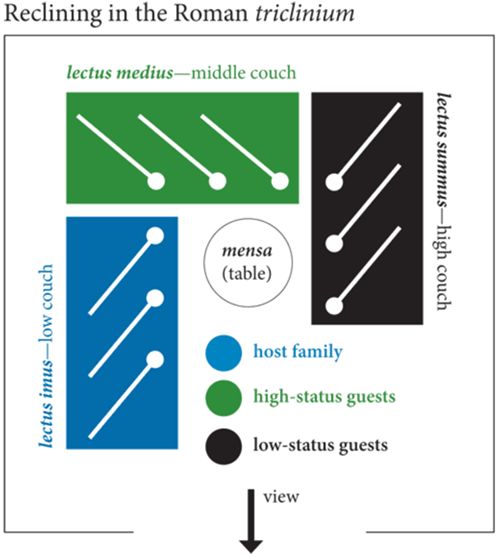

Et la salle à manger chez les Romains, quand il y en a, a généralement un assortiment de trois couches (sens du mot triclinium, salle à manger), disposées en forme de Pi grec, avec une seule petite table au milieu qui doit donc être accessible à l’ensemble des convives.

Nous avons tous lu ou vu dans les péplums ces images fantasmées de Romaines et Romains, en tenues plus ou moins légères, allongés sur leurs lits, se bâfrant de raisins que leur tendent des bataillons d’esclaves, piochant dans des assiettes d’argent des loirs farcis au garum, buvant jusqu’à l’orgie. Ce n’est peut-être pas totalement faux dans certains cas exceptionnels, mais la réalité est quand même beaucoup plus complexe.

Si l’on se réfère à la manière canonique de distribuer les places dans une cena romaine, le lit de gauche est toujours occupé par le maître de maison, sa femme et son fils ou un invité d’honneur ; celui du centre accueille les hôtes de marque et celui de droite les autres participants.

Concrètement, dîner allongé implique une certaine promiscuité, on prend quasiment appui sur la poitrine de son voisin de table, c’est un peu inconfortable. J’insiste sur la position assez inconfortable qui consiste à manger avec la main droite et s’appuyer sur le coude gauche (on risque la crampe), même si la pratique et l’entrainement doivent aider à prendre avec le temps automatiquement la bonne attitude. Se nourrir d’une seule main implique en tout cas que la nourriture servie soit relativement simple et de petite dimension, déjà découpée en morceaux de la taille d’une bouchée, un peu comme dans nos buffets. Plus modeste en tout cas que ces images de cinéma où les repas virent à l’orgie, avec d’énormes plats de porc ou de sanglier apporté entier devant les convives.

On a certes pu retrouver quantité de grandes casseroles, de poêles, de passoires, de moules en tous genres, preuve que de la cuisine se mijotait longuement, mais les plats énormes ne sont pas adaptés à la structure d’un triclinium, où la place est très limitée (petite table centrale et passage pour les serviteurs). On mijote donc le ragoût quelque part, et on apporte des petits mezzés sur la table, déjà prédécoupés, de l’entrée au dessert.

L’image qui domine la représentation que nous nous faisons des repas romains est quand même celle que donne le célèbre roman de Pétrone, le Satiricon, dont l’action se déroule en Campanie. Le film de Fellini a concrétisé le moment le plus fort, le dîner que l’affranchi Trimalcion, qui se complait à singer les puissants, offre à ses hôtes. Il est indéniable que des excès de ce genre se sont produits, notamment dans le milieu impérial ou dans celui de la plus haute aristocratie (voir la Vie des Césars de Suétone, ou les Satires de Juvénal). D’ailleurs on retrouve, dans le sol pompéien, des preuves que le menu extraordinaire, caricatural présenté par Trimalcion dans le Satiricon repose quand même sur des bases réelles. En général, la cena comprend trois plats, trois services. Mais si vous connaissez le roman de Pétrone, vous savez que Trimalcion, affranchi, sans grande culture, exhibitionniste et peu maître de sa richesse, un peu comme le Bourgeois gentilhomme de Molière, offre huit plats : loir au miel saupoudré de graines de pavots, avec saucisses chaudes, prunes de Damas, olives et graines de sésame ; lièvre et mamelles de truies ; laie couchée sur le côté avec des marcassins en pâte d’amande qui semblent suspendus à ses tétines (deux petits paniers, l’un avec des dattes fraîches, l’autre avec des dattes sèches, sont pendus à ses défenses) ; un gros cochon farci de saucisses et de boudin ; du veau bouilli ; une grosse poularde et des œufs d’oie ; des grives en pâte remplies de noix et de raisins secs, suivies de coings hérissés d’épines pour leur donner l’allure d’oursins ; un plat qui a l’air d’être une oie entourée de poissons et d’oiseaux, faite en réalité de morceaux de porc ; et des friandises et du vin en abondance entre chaque plat. Les restes vont aux serviteurs. Il n’est pas possible d’apporter de tels plats dans les exemples de triclinium dont on dispose ! Mais, indéniablement, on peut constater des parallélismes entre cette fiction caricaturale et les trouvailles archéologiques, ainsi que dans les recettes d’Apicius, qui propose par exemple une recette de loir au miel, et des recettes en trompe l’œil (« ragout d’anchois sans anchois »), comme cette oie faite de morceaux de porc. Trimalcion exagère, mais n’invente rien !

Un banquet à Rome, dans le milieu des riches qui veulent se ménager une place dans la société, c’est un spectacle offert à toute la communauté ; pour un riche propriétaire, un homme qui occupe une position sociale en vue, on peut dire que sa demeure est une sorte de théâtre. La décoration en constitue le décor et le maître de maison se met en scène, dans son atrium ou dans sa salle à manger s’il en a une, pour offrir à ses visiteurs et à ses hôtes un vrai spectacle où le décor, grec de préférence car la Grèce reste la référence du goût et du passé prestigieux, est aussi important que le contenu de l’assiette qui, elle, sera romaine. C’est un spectacle pour sa maison. Et le prestige du maître rebondit sur ses subordonnés. Et c’est un spectacle offert à tous les habitants, car les ragots vont circuler et chacun va très tôt savoir qu’un repas très riche s’est donné chez Untel ou Untel. Son prestige social grandira d’autant dans la communauté.

C’est ainsi qu’il faut penser un banquet chez un riche Romain qui, plus que le Grec peut-être, doit songer à sa carrière. C’est un vrai rituel où le sacré se mêle au profane, c’est tout un monde de symboles et de croyances (superstitions) qui préside à cette cérémonie qui est beaucoup plus qu’un repas, c’est vraiment une manière de se mettre en scène et de montrer aux gens à la fois son aisance et sa bonne intégration dans le monde, vis-à-vis de la communauté humaine et vis-à-vis des dieux, dieux d’en haut et d’en bas. Pouvoir l’accomplir, c’est inspirer la confiance dans la communauté, être un citoyen « établi ». À chacun de trouver des parallèles dans nos sociétés du paraître !