À la mémoire de notre cher collègue Corentin Cou, dont la bienveillance, la bonté et l’excellence académique ont marqué profondément nos vies et continuent d’inspirer celles et ceux qui ont eu la chance de cheminer à ses côtés. Cet ouvrage lui est dédié, en témoignage de notre gratitude et de l’indéfectible affection que nous lui portons.

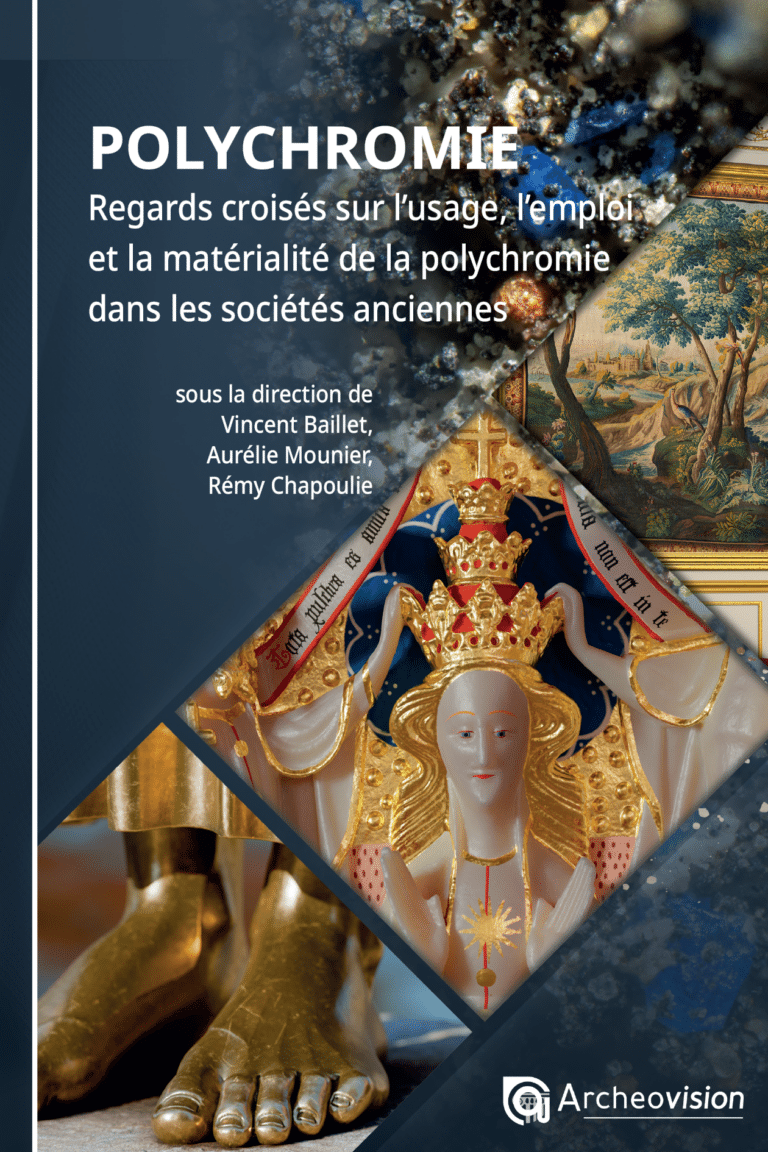

Le colloque “Virtual Retrospect” réunit tous les acteurs des sciences humaines et sociales qui utilisent de la 3D comme un outil d’aide à la recherche. Créée en 2003 par Robert Vergnieux et récemment transférée parmi les collections numériques d’Ausonius Éditions sur la plate-forme UN@, la collection Archeovision a permis de faire émerger les bons usages des technologies 3D, de valider des développements méthodologiques ou encore d’éprouver et de confronter des initiatives scientifiques ayant recours à la 3D pour soutenir la résolution de problématiques scientifiques.

L’intérêt croissant porté par les programmes de recherche en sciences humaines et sociales à la 3D démontre qu’elle est devenue une solution essentielle pour faire avancer la connaissance. La thématique de la couleur qui est abordée par le présent ouvrage permet d’illustrer non seulement cette assertion, mais aussi d’aborder des problématiques par le prisme de la matérialité des œuvres patrimoniales. Autrement dit, de s’interroger collectivement sur l’usage ou encore l’emploi de ces matières colorantes dans les sociétés anciennes. Il s’agit ainsi de faire émerger de nouvelles données exploitables pour la recherche et la restitution des matières colorantes du patrimoine historique.

À ce titre, les travaux menés par Robert Vergnieux (UMR 6034 Archéosciences Bordeaux) sur les décors des temples égyptiens à l’époque d’Akhénaton, à travers la technique dite du “relief en creux en lien avec la polychromie, explorent les problèmes d’interprétation sur le tracé du dessin préparatoire. Cette technique de mise en relief impose un léger talus entre le contour extérieur des motifs et leurs volumes internes, générant un sillon souvent confondu à tort avec un dessin préparatoire. En réalité, il résulte du procédé technique. La polychromie appliquée montre que ce talus était toujours peint, ce qui atténuait visuellement la ligne du sillon. Conscients de cette ambiguïté visuelle, les artistes de la cour d’Akhénaton ont innové en combinant relief en creux et relief en saillie dans une même scène – une pratique unique dans l’histoire de l’Égypte ancienne. Cette expérimentation prit fin avec le retour à l’orthodoxie artistique après le règne d’Akhénaton.

Pour la période médiévale, les travaux engagés par Markus Schlicht (UMR 5607 Ausonius) sur la polychromie des grands portails gothiques en France des XIIe et XIIIe siècles offrent un regard renouvelé sur les aspects esthétiques propres à ces éléments architecturaux. L’investigation porte sur les critères qui ont amené les peintres médiévaux à sélectionner certains pigments, puis à les combiner sur la pierre pour aboutir à des polychromies gothiques complexes qui nous renseignent sur la manière dont les couleurs ont pu être attribuées pour un usage symbolique (imitation de la nature etc.).

Par ailleurs, les recherches conduites par Charlotte Ribeyrol (UR4085 Vale) sur les colorants d’aniline permettent d’explorer les changements survenus dans les attitudes envers la couleur durant la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier dans l’Angleterre victorienne. En effet, la révolution industrielle a également transformé la couleur, notamment la composition chimique des matériaux colorants.

Entrelacée entre culture visuelle, littérature et chimie, cette approche offre un éclairage sur la nostalgie chromatique de William Burges et de son cercle d’amis artistes, qui ont tenté de raviver des pratiques de coloration plus significatives issues de l’Antiquité et du Moyen Âge à l’ère des teintures à base d’aniline.

Ces travaux questionnent aussi les implications méthodologiques qui sont inhérentes à la restitution des couleurs du passé. Cet ouvrage explore ainsi les méthodes d’investigation les plus avancées pour la détection et la caractérisation des pigments issus du patrimoine historique.

Les travaux conduits par l’équipe interdisciplinaire d’Archéosciences Bordeaux (UMR 6034) ont révélé des traces de matières colorantes inédites sur la sculpture du Chevalier anonyme dit gisant de Curton (XIIIe siècle), aujourd’hui conservé au musée d’Aquitaine à Bordeaux. L’état de conservation dégradé de cette sculpture n’avait pas permis jusqu’alors d’identifier d’éventuelles traces de couleurs permettant de déterminer avec certitude la seigneurie à l’origine de cette sculpture. Pour pallier à cette situation, cette contribution offre un protocole inédit qui favorise une localisation précise de pigments invisibles à l’œil nu. Cette méthode innovante se fonde sur l’usage de la micro photogrammétrie en tant que nouvelle méthode qui précède l’étude archéométrique (physico-chimique) des traces résiduelles de polychromie. Cette approche a permis de mettre en évidence des traces de matières colorantes onéreuses qui nous invitent à envisager l’intervention d’une seigneurie fortunée. Les résultats sont confrontés avec les images sculptées sur le gisant pour proposer une discussion renouvelée autour de l’identification de la famille du défunt représenté.

Les recherches menées depuis 2007 par Haida Liang (Nottingham Trent University), en lien avec le laboratoire ISAAC ont amené la création d’un système d’imagerie spectrale à distance permettant d’acquérir des données avec une haute résolution sur des peintures murales ou plafonds situés à plusieurs mètres de hauteur.

Ce dispositif s’est enrichi d’autres instruments dont la spectroscopie Raman, l’imagerie hyperspectrale, la fluorescence X ou encore la spectroscopie de plasma induite par laser (LIBS), élargissant ainsi les capacités d’analyse à distance. Ces innovations ont récemment fait l’objet d’applications dans le cadre de projets issus des sciences du patrimoine, de l’histoire de l’art et de la conservation. La présente contribution entend montrer les avancées significatives obtenues à travers l’exemple du complexe de grottes-temples de Mogao classé au patrimoine de l’UNESCO, le long de l’ancienne route de la soie, à l’extérieur de la ville-oasis de Dunhuang, en Chine.

Ces travaux permettent d’établir un état de l’art des recherches centrées sur les traces de couleurs de l’Antiquité aux périodes plus récentes. Ils démontrent également à quel point le dialogue interdisciplinaire est utile, et même nécessaire pour aborder les problématiques liées à la restitution du patrimoine polychrome. De même, ils permettent de questionner sa matérialité, tout comme son interaction avec son environnement originel.

Ainsi, les travaux engagés par les chercheurs Corentin Cou, Xavier Granier (LP2N, UMR 5298) et Romain Pacanowski (Inria Bordeaux) soulignent que l’acquisition numérique de l’apparence des objets du patrimoine reste particulièrement complexe en raison de leur grande dimensionnalité (géométrie, éclairage, directions d’observation), mais aussi de variations spatiales des propriétés de réflexion. Leur contribution entend présenter les principes d’une nouvelle méthode d’acquisition portable sur des éléments décoratifs de la résidence de Gaston Saint-Maurice au Caire. Celle-ci consiste à acquérir et à reconstruire simultanément la forme de l’objet, les “normal maps” et la fonction de réflectance bidirectionnelle, à l’aide de deux caméras, d’un point lumineux et de deux sphères miroirs. Cette approche entend ainsi acquérir des données physiques précises et denses dans un environnement contrôlé et calibré permettant une restitution rigoureuse de la matérialité d’une œuvre patrimoniale.

Ainsi, tous ces travaux réunissant archéologues, archéomètres, historiens de l’art, et informaticiens amènent à approfondir nos approches interdisciplinaires utiles pour aborder les questionnements scientifiques inhérents à nos disciplines. Enfin, le partage des implications méthodologiques est essentiel pour consolider les résultats des recherches sur l’usage de la couleur dans les mondes anciens et également sur notre capacité à redécouvrir ces couleurs altérées par les effets du temps, afin d’en proposer une restitution numérique la plus rigoureuse possible.