Mode d’emploi

Loin du « livre blanc » qui rayonne sur la place publique, du « livre rouge » qui est classé confidentiel, du « livre noir » qui dénonce les exactions, du « livre bleu » qui compile les statistiques, la littérature grise1 est une production dont la cartographie2 échappe à la catégorisation par son caractère polymorphe, sa prolifération, sa mesure qualitative3 et la variabilité de ses supports.

Parmi ses représentants : le mode d’emploi. Littérature documentaire, le mode d’emploi ne relève pas des circuits établis d’édition et de diffusion. Pourtant, depuis les années 1950, il est l’un des genres les plus imprimés dans le monde, poussant même le juridique à en faire un objet de débats (quel support : papier ou numérique ? quelle langue ?). Guide à l’utilisation des usagers, le mode d’emploi est un media qui se veut tout à la fois notice, mode opératoire, documentation et guide. Il est une information nécessaire au bon usage conforme à sa destination, une mise en garde en cas d’utilisation délicate et dangereuse et un document destiné à améliorer « l’expérience utilisateur ».

Dans cette cartographie des zones grises de la littérature que nous menons depuis le début du projet « Politiques de l’obscène : l’obscénité et ses médiations, de Gutenberg au numérique », c’est non pas au mode d’emploi mais à l’obscène mode d’emploi que nous consacrons ce dernier volet de cette archéologie du sensible. Considérer l’obscène et le mode d’emploi sur un plan analogique pourrait paraître, de prime abord, hasardeux. Et pourtant… Si l’on y regarde de plus près, tous deux ont en partage ce même « caractère polymorphe », cette même « prolifération », ce débat sur la « qualité » de leur production, cette inquiétude sur le « bon usage conforme à sa destination », cette mise en garde en cas d’utilisation délicate et dangereuse, cette vigilance concernant « l’expérience utilisateur » et, plus encore, cette « variabilité des supports » – autant de critères évoqués ci-dessus qui peuvent s’appliquer indifféremment à l’un comme à l’autre.

L’analogie est bien ici présente, mais sous la forme d’un paradoxe4. L’obscène, en effet, n’affirme rien, mais fonctionne comme opération critique en faisant voir ce que nous ne sommes pas censés voir, en disant ce qu’il est convenu de taire. Le contenu de ce qui scandalise varie d’une société, d’un moment historique à l’autre alors que le mécanisme reste celui du scandale au sens étymologique du mot : l’obscène est skandalon, « pierre d’achoppement », ce qui nous fait trébucher, à commencer par la pensée et la langue qui n’arrivent pas à le comprendre dans une définition. Au point que l’obscène sert aujourd’hui à dénoncer des comportements jugés indignes, à proprement parler inimaginables, même s’ils ne relèvent plus du tout d’une quelconque dérive sexuelle.

Ainsi, comment l’obscène qui n’a pas de définition stable peut se voir assigner un mode d’emploi ? Qui plus est quand ce mode d’emploi est lui-même soumis à des problèmes consubstantiels de définition, de normes et de support, conduisant à légiférer. Si le « mode d’emploi » semblait initialement constituer un référentiel stable pour saisir ce qui est une perturbation (l’obscène), c’est un renversement de la charge qui se révèle quand on creuse un peu. Ce serait bien l’obscène qui, dans ces nouveaux usages médiatiques, constituerait paradoxalement le point de chute du dispositif : l’obscène, dans son jeu, se donnerait lui-même comme mode d’emploi.

L’obscène, d’hier comme d’aujourd’hui, a ses lieux. Lieux matériels – les espaces sociaux concrets où se pose la question de l’obscène, où justement il scandalise – et symboliques : les normes esthétiques, juridiques, politiques mêmes qu’il conteste. L’obscène ne scandalise pas seulement par ce qu’il expose (son contenu), mais par le mode (le comment) et les lieux d’exposition. Si la question de l’obscénité refait l’actualité dans nos sociétés contemporaines, c’est justement parce que les lieux en question deviennent mouvants. À la disparition progressive au cœur même d’un monde de plus en plus « globalisé » de la dimension « collective », constitutive d’une norme, de l’ordre social dans une postmodernité placée sous le signe de l’atomisation, de la fragmentation de valeurs et d’expériences de vie de plus en plus éclatées, s’ajoute en effet une recomposition – pour ne pas dire la décomposition – de la sphère dite « publique » – lieu par excellence de l’obscène. En jeu : la renégociation en cours du partage entre public et privé par la reconfiguration des dispositifs qui en médiatisent les rapports : les médias. Le terme est à prendre ici au sens large d’une « médiasphère » pour désigner l’espace symbolique (à savoir l’économie des valeurs et croyances, ce qui est tenu pour vrai ou juste dans une société) et matériel (les technologies et techniques) dans lequel les interactions sociales prennent forme et sens. Autrement dit : la notion de « médiasphère » invite à penser l’ensemble de ce qui configure symboliquement et matériellement les conditions et formes de visibilité, de « dicibilité » et de recevabilité, c’est-à-dire la médiation de toute intervention dans le jeu social.

Et c’est donc le « mode d’emploi », problématique, de l’obscène qui demanderait à être questionné ici à l’heure du passage de l’imprimé au numérique. Ob-scaena, l’obscène est bien ce qui opère la bascule de ce qui est « hors-scène » sur le devant de la scène. En s’affichant comme l’objet qui focalise toutes les attentions (de la norme, de l’émotion, de la censure, …), l’obscène renverse le miroir. Il est ce qu’on en fait. Il renvoie ce qu’on y projette. Il est un mode d’emploi en ce sens qu’il opère. Il implique, engage (« emploi » venant du latin implicare) et révèle l’usage qu’on lui prête. Sur la scène contemporaine, l’obscène réactive son paradoxe premier : l’ob-scaena (ce qui était hors-scène) passe sur le devant de la scène et la mise en scène devient alors une manière d’interpeller le spectateur en posant la question de son regard sur la société5. Réflecteur des mutations médiatiques, l’obscène contemporain permet d’éclairer les zones grises artistiques6, juridiques7, économiques8 ou intimes9 d’un environnement de plus en plus complexe et soumis au vertige du sens. Point de mode d’emploi donc, si ce n’est dans le questionnement lui-même du mode d’emploi.

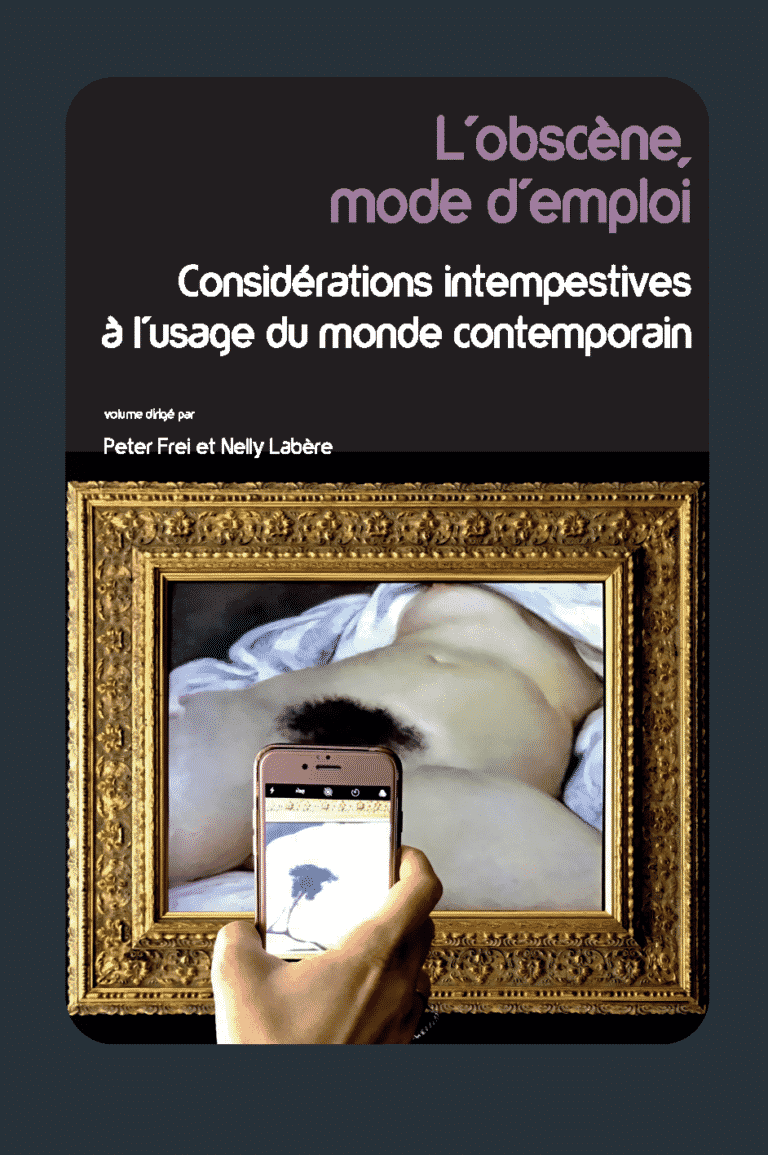

L’Origine du monde de Courbet et l’obscène aujourd’hui

Comment comprendre l’obscène contemporain ? Plus encore existe-t-il encore puisque tout peut être obscène si le perceptif l’emporte sur le performatif ? L’obscénité, « je la reconnais quand je la vois » : la grille de lecture juridique américaine10, si souvent mobilisée, est bien connue et l’exemple de la censure de l’Origine du Monde de Courbet par Facebook (voir plus loin) en est l’illustration la plus récente à l’heure du numérique, qui la reformule : « L’algorithme la reconnaît quand il la voit ».

Si l’obscène manuscrit reposait sur le dialogue cercle d’émission-cercle de réception, si l’obscène imprimé redéfinissait ces cercles en faisant entrer l’imprimeur-libraire dans une médiation/médiatisation de ses usages, qu’en est-il en effet à l’heure du numérique qui démultiplie les instances de réception et d’émission de l’obscène, rendant chacun acteur de ce contenu instable ? La relativité (et en même temps la normativité)11 de l’obscène n’en devient que plus évidente puisque dans cette diffraction médiatique, la responsabilité du sens revient, en bout de chaîne, à son récepteur. Dans la multiplication des relais, l’intentionnalité des transmetteurs change profondément le sens de celle de l’émetteur. Plus encore à l’heure numérique où elle bénéficie du flux pour se disséminer dans les espaces où on ne l’attendait pas forcément. Viral, l’obscène (comme son support numérique), revisite dans le même temps les codes du passé. Le « geste d’auteur »12 est ce dernier rempart (sur le plan du dispositif comme sur le plan du législatif) contre la dissolution de ses formes et de son sens. Il garantit une intentionnalité, mais cette intentionnalité peut être problématique lorsqu’elle rencontre les codes contemporains. L’arsenal informatif / répressif intervient alors pour neutraliser la relativité dudit code. Un avertissement vient informer, pour les représentations cinématographiques, le spectateur : « Ce film peut contenir des représentations culturelles obsolètes » ; plus durement, l’œuvre peut être retirée par le diffuseur comme dans le célèbre cas d’Autant en emporte le vent sur HBO. Plus subtile est la démarche de la Manchester Art Gallery13 où le geste de censure (décrochage en janvier 2018 de Hylas et des Nymphes de Waterhouse) est donné comme une intervention artistique.

La question, au cœur de la modernité littéraire et artistique, du comment faire œuvre se double en effet d’une interrogation moins esthétique, plus politique : que faire d’une œuvre ? Ce que dit Facebook des usages désormais (im)possibles du célèbre tableau de Gustave Courbet en dit, de façon exemplaire, les tensions. Les débuts de l’affaire remontent à 201114 : le réseau social ferme le compte d’un utilisateur français qui avait posté une reproduction de L’Origine du monde. Tableau aujourd’hui exposé sans restriction aux yeux de tout public au Musée d’Orsay, il se voit donc censuré sur le site américain pour infraction aux règles d’utilisation en matière de « pornographie ». Loin d’être anecdotique, l’épisode remet sur le devant de la scène ce que nous voudrions appeler le « travail d’exposition » qui permet précisément non pas de définir, mais de cerner, de voir à l’œuvre le faire de l’obscène, son « mode d’emploi ».

L’obscène en effet non seulement expose – au sens qu’il dit et donne à voir – mais surtout il expose à (au sens d’une confrontation), il nous expose à ce qu’il dit et montre, d’où sa force critique, sa valeur d’usage théorique et pratique. En jeu le pouvoir des mots et des images non seulement comme instruments au service d’une volonté de dire ou de montrer, mais dans leur troublante capacité à agir, à agir sur nous, à nous faire réagir – et par là nous exposant – devant leur scandale, qu’il relève de l’esthétique, de la morale ou de la politique même15. Georges Didi-Huberman a pensé, à partir de Georges Bataille, cette dynamique en termes d’ouverture : ouverture au sens où des mots et des images peuvent ouvrir à d’autres possibles de dire et de voir mais en même temps ouverture au sens d’une blessure, d’une atteinte qui touche à la fois ce qui s’ouvre et celui ou celle qui s’engage dans cette ouverture16.

Deux confrontations avec le travail d’exposition de L’Origine de Courbet justement en rendent compte. À commencer par l’œuvre intitulée « Lost » – « perdu » en français – du photographe et réalisateur Jean-Baptiste Mondino où l’artiste-spectateur, montré du dos, sans visage à l’instar du modèle peint par Courbet, se perd, s’anonymise dans l’ouverture – le sexe – du tableau, rejouant ainsi la dramaturgie de l’image qui questionne certes ce que nous voyons, mais surtout ce qu’elle nous fait, ce qu’elle fait à (et : de) celle ou celui qui la regarde17. Plus récemment, en 2014, l’artiste luxembourgeoise Deborah de Robertis a explicitement placé sa performance au Musée d’Orsay sous le signe de ce qu’elle a appelé elle-même un geste radical d’ouverture. Se plaçant devant le tableau de Courbet, elle donne son propre corps en représentation, ou plus précisément en actualisation, du modèle du peintre.18 Elle s’en est expliqué dans un entretien de 2014 :

[O]uvrir mon sexe c’est ouvrir la toile. C’est un geste incisif qui expose ce qui est caché dans la peinture de Courbet : l’origine du monde, au-delà de la chair. Si cette ouverture est considérée comme inacceptable par le musée d’Orsay, alors le musée devrait penser à retirer la peinture. Cet acte est le fruit d’une collaboration symbolique entre l’artiste et le modèle qu’il peint. Gustave Courbet est identifiable, L’origine du monde ne l’est pas, l’origine c’est donc toutes les femmes. L’absence de visage est une invitation à prendre cette place qu’il a laissée19.

L’artiste n’entend pas offrir un commentaire à partir du tableau, une performance sur l’œuvre de Courbet, mais elle dit performer le tableau en le re-présentant au sens premier du mot, c’est-à-dire en rendant matériellement présent ce que montre L’Origine du Monde.

La performance de Robertis rappelle que regarder L’Origine du Monde n’a jamais été un acte innocent, non médiatisé, non mis en scène. Ce que son geste ouvertement obscène questionne n’est autre que le cadre d’exposition qui contient, au double sens du terme, l’œuvre de Courbet et que la performance cherche à faire imploser. Depuis 1995, où le tableau entre au Musée Orsay, devenant ainsi pour la première fois de son histoire une œuvre publique, l’exposition du tableau s’autorise en effet au nom de l’art. Se poursuit ainsi une longue histoire où, depuis 1866 (année de création du tableau), L’Origine du Monde ne s’est jamais donné à voir pour ainsi dire à l’état nu, même dans l’espace privé de ses premiers propriétaires20.

En effet, l’œuvre était placée soit derrière un rideau soit derrière un autre tableau de Courbet, son Château de Blonay, qui devaient être retirés pour que L’Origine s’ouvre aux yeux du spectateur. Lorsqu’en 1955 Jacques Lacan fait acquisition du tableau, sa femme Sylvie Bataille, l’ex-compagne de Georges Bataille, demande à André Masson, le mari de sa sœur, de créer un tableau pour cacher le scandale de L’Origine, ce qui aura donné Terre érotique où les rares regards avertis savaient voir ce que l’image de Masson était censée cacher21. On dira qu’il n’y a là rien de spectaculaire au vu d’un tableau dont la possession pouvait valoir des ennuis. Mais la toile de Masson montre dans sa composition que l’enjeu va au-delà de la simple protection. C’est du moins ce que suggère Thierry Savatier qui aura retracé en détail l’histoire du tableau de Courbet :

Dans l’iconographie religieuse, les revers des panneaux, lorsqu’ls sont peints, introduisent souvent le sujet de l’avers et du panneau central ; de ce point de vue, on peut dire que Lacan fut, des propriétaires successifs de L’Origine du monde, celui qui rejoignit le plus fidèlement cette tradition22.

Si le recueillement religieux n’est plus en jeu chez Courbet, c’est une autre forme de méditation, voire de médiation qui gouverne le dispositif : le « travail du regard »23, précisera Savatier.

La tradition picturale à laquelle il fait référence est celle du triptyque qui, au Moyen Âge et à la Renaissance, supposait effectivement un « travail du regard » au sens où il mettait en œuvre une herméneutique où, selon les termes de l’époque, les mots et les images devaient s’ouvrir à un ailleurs de leur référence immédiate, à un « plus haut sens ». Le triptyque, qui était justement à son tour à ouvrir, donne ainsi une forme matérielle à une opération de pensée et d’imagination.

Or, ce qui n’est pas sans intérêt pour notre propos, c’est que celui qui, à en croire les historiens de l’art et de la religion, aurait poussé le plus loin ce dispositif n’est autre que Jérôme Bosch24. Le peintre, connu pour avoir radicalisé le travail de figuration au point d’introduire des défigurations à la limite de l’obscène comme en témoigne son célèbre triptyque Le jardin des délices, a en effet, en perfectionnant l’articulation du dehors et du dedans, matérialisé mieux que quiconque le geste d’ouverture qui gouverne le symbolisme de ses œuvres. Le jeu d’ouverture de son Épiphanie de 1495 en exemplifie le principe. Bosch crée en effet un dispositif où en ouvrant les panneaux, il faut littéralement ouvrir, casser le corps du Christ que le peintre place exactement entre les panneaux gauche et droite25. Ouverture qui, dans le contexte de l’image, matérialise le geste du croyant lors du cérémonial eucharistique où le corps du Christ est dit revenir au monde – venue au monde qui sera précisément dépeinte à l’intérieur du triptyque.

Quel rapport avec Courbet ?

L’Origine présente un corps « acéphale », comme aurait dit Bataille, sans tête – absence que la performance de Deborah de Robertis aura déjà questionnée. Courbet offre ainsi doublement un détail aux yeux du spectateur en focalisant le regard sur une partie du corps qu’il détaille – au sens étymologique du terme, c’est-à-dire en tranchant, en découpant. Au geste d’ouverture du modèle écartant ses jambes répond en effet celui du peintre qui ouvre à son tour son corps en lui coupant sa tête.

Ouverture qui aura ouvert un long travail de détective pour identifier, en vain, l’identité de celle qui aurait pu servir de modèle. En même temps, ce corps détaillé aux jambes ouvertes aura également ouvert au trouble, érotique et herméneutique, de l’image. Le témoignage d’un des visiteurs qui, en 1995, firent face à L’Origine du Monde au Musée d’Orsay, en rend compte. Un dénommé Frédéric confie à France-Soir que ce qui le choque, « c’est le cadrage, le fait de voir un corps incomplet car, là, on ne peut pas se réfugier sur un visage »26.

Le visiteur identifie ainsi dans la forme, le cadrage, de l’image l’opération qui est souvent considéré comme le geste obscène par excellence, à savoir le fait de retirer le voile, artistique, mythologique ou scientifique, qui neutralise le scandale du sexe. Frédéric semble alors rejoindre Jean Baudrillard dans sa définition de l’obscénité. Dans le chapitre qu’il consacre à l’« obscène » dans ses Mots de passe, le philosophe note en effet :

Peut-être la définition de l’obscénité serait-elle […] le devenir réel, absolument réel, de quelque chose qui, jusque-là, était métaphorisé ou avait une dimension métaphorique. […] C’est un acting out total de choses qui, en principe, font l’objet d’une dramaturgie, d’une scène, d’un jeu […]27.

Selon Baudrillard, l’obscène serait donc à penser comme scène radicale. D’abord parce que l’obscène irait jusqu’au bout – en anglais : acts out, plays out – de ce que représenter peut vouloir dire au point de s’annuler comme représentation pour devenir présentation de la chose même. Scène radicale ensuite au sens où l’obscène constituerait la scène par excellence, la racine de toutes les scènes dans la mesure où l’obscène mettrait à nu, en le démontant, le jeu, le travail de la représentation et du regard. C’est là une façon de rappeler que l’obscène relève moins du concept que d’une opération qui met en crise la scène (esthétique, médiatique et même politique) qu’elle investit. Or, la leçon de la modernité, de Bosch à Bataille en passant par Sade, n’est-elle pas précisément celle d’une puissance critique des figures de l’obscène ?

Et que dire de notre postmodernité ? S’il reste indéniablement, encore et toujours, impératif de sortir de l’« hors-scène » sociale et politique des corps qu’on ne veut – ou ne peut – pas voir, l’obscène sert désormais aussi à rendre leur caractère d’événement à des mots, des voix, des images – d’en faire une scène, de nous faire regarder ce qui nous regarde, de nous faire entendre ce qui nous parle. À l’instar de la mise à (et au) jour de L’Origine du Monde par de Robertis dans ce que nous voudrions appeler son temps d’arrêt, son arrêt sur image – autrement dit : l’incision, l’ouverture dans le flux des mots et des images qui nous noie aujourd’hui dans une surexposition des images – et aux images.

Considérations intempestives à l’usage du contemporain

L’obscène, on le voit, est une intranquillité28. Comme la vie, dont parlait Perec avec son ironique La vie, Mode d’emploi. Difficile à traquer, à catégoriser, à définir et à normer, l’obscène comme mode d’emploi requiert patience et nuance, confrontation et divergence du regard. C’est à ce défi épistémologique contemporain que se sont consacrés les dix contributeurs de ce livre gris qui lui-même prend la forme de cette littérature grise en s’ouvrant justement avec la collection Primalun@ à une diffusion numérique.

Le premier chapitre s’intéresse à ce « je » obscène qui s’exprime, notamment dans un contexte anglo-saxon qui légifère sur lui depuis 1973. Dans cette stratégie auctoriale, l’exploration de l’Autre devient un retour sur le « je » qui, obscénisé, rend compte de ces jeux de miroirs propre à l’obscène. Si je est un autre, il est celui qui s’offre à une écriture psycho-corporelle et un « moi de cauchemar » (Gilles Magniont, Survivre par l’obscénité : dans les trains fantômes de Bret Easton Ellis) ou à un moi divisé – moi individu et le moi historien de la guerre (Daniel R. Brunstetter, L’obscène, la guerre, et moi). L’obscène, en diffractant le sens, diffracte aussi ce je dans un jeu de reflets qui pulvérise l’intégrité de ce « moi ». Les médias de saisie de ce « je » se multipliant dans l’histoire, c’est un je diariste périodique, un je romancier et troller ou un je réflexif qui s’essaie par le truchement de la guerre du monde et du moi, qui évolue dans un univers trouble des signes et des sens où le corps reste le dernier garant de cette intégrité du signe. Du livre imprimé avec ses gravures, en passant par les articles de presse distribués au public, puis les panneaux dans l’espace public, jusqu’au numérique (Daniel R. Brunstetter) l’espace public/privé est en perpétuelle renégociation dans ces transferts médiatiques. La transmédialité et l’inter/intra-textualité sont les marques de ces nouveaux registres dialogiques. L’image en négatif de soi ou de l’autre (Gilles Magniont et Daniel R. Brunstetter) est obscène parce que posée face, sans dévoilement ni fards. Il ne s’agit plus de déchiffrer le corps et son écriture par son écriture mais de lire les signes qui sont pleinement affichés dans leur polyphonie et leur polysémie dans l’espace social (tweet, rue, etc.). L’absence de dispositif contemporain de l’obscène éclaire le trouble qui existe dans son changement de paradigme. Là où le dispositif (montré/caché) garantissait une marque matérielle, la mise à disposition frontale de l’obscène empêche toute protection et, ce faisant, conduit à brouiller sa définition même. Si tout est obscène, rien ne l’est – et vice et versa. D’où la tentative du théâtre de se ressaisir de manière pionnière de cet obscène qui lui est consubstantiel (ob-scaena) pour le remotiver à l’heure du numérique. En faisant de l’espace scénique un espace obscène, le théâtre reforge l’obscène par l’expérience collective. Expérience partagée qui « n’est pas personnelle et intime mais bien collective, et de fait, sociale. Le regard n’est pas seulement monregard, mais notre regard », note Amélie Mons (Scène et obscène : problématiques du regard dans le théâtre de Romeo Castellucci, Jan Fabre et Rodrigo Garcia). En scène et mis en scène, l’obscène retrouve alors son identité à travers un émetteur (l’auteur), un adaptateur (metteur en scène), des corps autres que le mien (acteurs) et une expérience collective. Et même si « l’artiste peut mettre à mal le rapport de confiance entre lui son public » (Amélie Mons), s’il gomme la distinction entre l’espace scène-salle (Pierre Philippe-Meden) ou s’il transgresse les codes de la représentation avec ses acteurs comme chez Pippo Delbono (Pierre Katuszewski), il est celui qui remotive l’obscène par une intentionnalité qui s’inscrit dans un dispositif. En effet, l’espace théâtral garantit par son propre dispositif des seuils (début et fin de la représentation, acteurs sur scène et spectateurs dans le public) qui sont encore davantage sanctuarisés (et donc transgressés) dans le cas du Festival (Pierre Philippe-Meden, L’obscène des performing arts au Festival d’Avignon). Le lieu-scène devient alors une réponse à l’obscène de la scène publique. En mettant en scène l’obscène, il localise et circonscrit l’obscène à l’espace-temps de la performance ou de la représentation pour libérer le regard du spectateur et purger la société d’une obscénité qui ne vient plus marquer un hiatus nécessaire à la prise de conscience mais qui est devenue un quotidien malgré soi (Daniel R. Brunstetter). « L’esthétique de l’outrage » qui compose l’arsenal de l’obscène (Pierre Philippe-Meden) retrouve alors sa fonction première de choquer pour émouvoir, c’est-à-dire mettre en mouvement la pensée (voire l’action) par l’émotion (étymologiquement ex-movere). Fi donc du placere et du docere ! La scène obscène qui déshabille ses acteurs des convenances sociales (permission de déféquer en public, par exemple) ou qui les met littéralement à nu dans un processus bien connu d’exhibition et de voyeurisme forcé (dont le geste est éminemment politique) assume son « éroscénologie » (Pierre Philippe-Meden). Avec ses nouveaux metteurs en scènes et performeurs, elle devient un nouvel espace immersif et alternatif – réponse historique au numérique puisqu’elle incarne elle aussi par ses personnages des avatars d’un moi désormais perdu dans tous les possibles des représentations. Dialogique, visuel, auditif, et tactiles, l’espace scénique est un espace frontal du corps vivant, sans faux semblants, dans sa matérialité brute – jusqu’à être cette matérialité dérangeante de ces corps « desquels nos regards se détournent le plus souvent quand on les croise dans la vie » (Pierre Katuszewski, Romeo Castellucci, Pippo Delbono : obscène, scandale et émotion). Ces actes quotidiens et intimes deviennent alors sur scène des actes collectifs et publics, renvoyant par la charge obscène, le spectateur à la prise de conscience d’un obscène quotidien mais public. En faisant du hors-scène un sur-scène (voir aussi Gilles Magniont), les artistes s’engagent en mettre en texte, en corps et en images les faux-semblants sociétaux qui sont pour eux les véritables obscénités (Daniel Brunstetter). L’art comme « liberté d’offenser » – selon le célèbre titre de Ruwen Ogier – est ce moyen de mettre la société au défi de sa propre interprétation. Le législateur en est le représentant coercitif ou censoriel auquel revient, historiquement, la voix légale. Le cas des USA est, en ce sens révélateur. Développant un arsenal juridique pour réglementer l’obscène, l’histoire des instances censorielles cinématographiques aux États-Unis permet de comprendre ce que l’obscène met au défi de la loi. Entre interdiction absolue et tolérance relative, c’est la définition de l’obscène pour l’espace public qui émerge en creux sur la base de jugements d’ordre moral, de questionnements intégrant les choix de représentation, de bon goût (Adrienne Boutang, Interdit d’interdire ? Euphémiser l’obscène. Étude discursive de l’usage du terme « obscène » et de ses dérivés par les instances censorielles cinématographiques aux États-Unis). Entre caché et montré, repli et exhibition, plaisir gratuit et motivation, les stratégies obscènes sont évaluées, expertisées et sanctionnées dans une recherche objective à valeur universaliste. Dans la seconde moitié du vingtième siècle, les juges vont tenter de définir, pour la sanctionner, la notion d’obscénité d’une manière suffisamment générale pour la rendre universelle, et suffisamment précise pour la rendre applicable. Si la naissance du numérique et l’apparition du Code Hays marquent les années 1970 pour longtemps, ce dernier va devoir se redéfinir face aux nouvelles pratiques médiatiques. En substituant au jugement de valeur, l’anticipation de l’effet, en cessant d’utiliser le terme « obscénité » et ses dérivés, les instances de régulation et les juges de la Cour Suprême ont tenté, entre déni et déplacement, de ressaisir cet obscène qui échappe indéniablement à la qualification. Les conséquences de la législation ne sont pas seulement juridiques mais aussi économiques. C’est ce que montre l’article de Joël Augros (Saucisses et miches obscènes. Notes sur l’économie du film obscène) qui souligne les conséquences financières de mesures d’interdiction aux mineurs. Exception culturelle, l’aspect auteuriste du doit français renforcé en 2017 est à noter. Il déplace la question de la réception (comme c’est le cas aux Etats-Unis) vers celle de l’émission, revendiquant une « liberté d’offenser » acceptable si elle est motivée par un choix d’auteur. Comme pour sa propriété intellectuelle qui distingue depuis Beaumarchais droit moral et droit patrimonial, le droit français ménage à l’auteur une liberté en conscience qui l’engage aussi bien que son distributeur et son spectateur. Le cas de la Russie est à ce titre doublement parlant puisque l’obscène y est interdit sur le plan formel de son langage (interdiction) et que cette censure se redouble d’une dimension économique. Si la loi « impose l’obtention de visas de distribution coûteux », les auteurs se retrouvent face au défi de « l’indicible et [de] l’in-montrable » (Fabienne Marié Liger, L’obscène au cinéma, regard sur une époque à travers les films d’Alexis Balabanov, Des monstres et des hommes (1998) et Cargo 200 (2007)). Pour dénoncer l’obscénité de la société, Alexis Balabanov s’empare justement de l’obscène pour le désinvestir de sa charge d’indécence afin de la transférer l’histoire, la vraie obscénité pour Balabanov. « En utilisant et en détournant l’obscène, il affirme un dévoilement de l’intime de l’être » et ce geste, qui concernait aussi le je littéraire trouve ici son expression dans la transmédialité. Des photos anciennes érotiques jusqu’au cinéma, Balabanov questionne par le média la focale de l’obscène : la « problématique du regard, de l’image et de la représentation du réel ». En déplaçant son cadre dans l’histoire, c’est bien de l’histoire dont il parle – mais aussi de ce je qui est son acteur transhistorique. D’ailleurs, dans le film Cargo 200, il ne manque pas de faire des scènes sexuelles le théâtre de meurtres. Ce geste (qui confine à la signature) se retrouve d’ailleurs dans l’antériorité du giallo comme l’explique Xavier Daverat dans Façons « giallesques » de tuer une femme. Si la nudité dans le giallo résonne avec les mises à nu théâtrale, si la photographie obscène est un de ses socles pour ses « gros plans », « l’esthétisation répétée de l’obscène dans le giallo questionne aussi la place du spectateur ». En délocalisant par l’image le je voyant, l’auteur le met tour à tour en posture de meurtrier, de victime ou d’observateur anonyme. C’est à la pleine conscience de celui qui regarde (comme ces personnages regardant la télévision avant de se faire tuer) qu’il en appelle dans un sursaut de lucidité, ce que Xavier Daverat nomme « apocalypse joyeuse » et qui résonne avec acuité dans le climat de tensions de l’Italie des années cinquante et soixante. Le choix d’auteur (comme pour Dario Argento) d’un cinéma populaire est ce qui confirme l’engagement obscène de ces auteurs pour qui la forme prise pour le dire révèle plus qu’elle ne le réalise l’indicible. Reste à débattre, à l’heure de la vidéo à la demande qui fait de l’expérience collective une expérience individuelle (comme pour le théâtre dans un fauteuil)29, de l’obscène. Initialement conçu comme un choix d’auteur mis en œuvre dans un dispositif pensé dans l’économie de ses effets pour toucher une communauté de lecteur ou de spectateurs à travers une diffusion publique et collective, l’obscène voit par son mode de consommation (individuel, privé, non sectorisé) exploser ses catégories et donc ses effets. Disséminé, il gagne en contagion mais perd en efficacité performative puisqu’il n’est plus une expérience exceptionnelle destinée à provoquer le choc émotionnel pour une réaction collective. Il devient un contemporain quotidien qui s’insinue dans une fenêtre de pop-up, dans un bandeau informationnel déroulant qui a perdu de son caractère Breaking news, ou dans un panneau de signalisation informant d’une potentielle attaque de drones. Fin de partie ? L’obscène a encore beaucoup à nous apprendre de sa capacité à questionner le monde de derrière (ob-scaena) en exhibant, face avant, ses refoulés. À l’heure du self (selfies, faux-selfs et autres néologismes), les diffractions du je qui échappe à lui-même et se rêve autre (notamment dans les avatars et les possibles de la réalité virtuelle) semblent ne trouver plus que dans le corps un ancrage qui lui permette de penser le monde à travers lui.

Cet « Obscène, mode d’emploi » est bien cette notice et ce mode à l’usage du contemporain. « Information nécessaire au bon usage conforme à sa destination, mise en garde en cas d’utilisation délicate et dangereuse et document destiné à améliorer «l’expérience utilisateur» », ce mode d’emploi est surtout une invitation à lire le monde contemporain à la lumière de ces je obscènes (chapitre 1), de ses mises en scène (chapitre 2) et de ses gros plans (chapitre 3) que nous offre l’actualité dans son effraction obscène sans effet d’annonce ou autre précaution informationnelle. L’obscène aujourd’hui est un obscène quotidien dont les scandales sont banalisés et intégrés dans la marche forcée d’un écosystème qui gagne à s’offusquer de ses représentations artistiques mais non de sa réalité socialo-politico-économique. C’est cela que dénonce justement ces auteurs qui, par l’obscène, tentent de donner un lieu, une expression et un dispositif à ce qui doit rester une force vive d’opposition, de subversion, de choc esthétique et moral pour renvoyer la société face à ses tabous et à ses contradictions.

Nous remercions l’équipe Plurielles ainsi que de l’Université Bordeaux Montaigne qui a soutenu cette publication dans le cadre de la PSE3-2022 ainsi que la plateforme régionale UN@ en la personne de Stéphanie Vincent au sein de la Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux pour avoir cru en ce projet d’édition innovant.

Notes

- La littérature grise est « l’information produite par toutes les instances du gouvernement, de l’enseignement et la recherche publique, du commerce et de l’industrie, sous format papier ou électronique, et qui n’est pas contrôlée par l’édition commerciale (c’est-à-dire des organisations dont la publication n’est pas l’activité principale) » (Bibliothèque de l’Université de Laval : [en ligne] https://www5.bibl.ulaval.ca/ressources-par-categories/litterature-grise [consulté le 02/11/22]). Pour des développements, voir Joachim Schöpfel et Dominic Farace, « Grey literature », in Marcia J. Bates et Mary Niles Maack (dir.), Encyclopedia of Library and Information Sciences, CRC Press, 2010 (3e éd.), p. 2029-2039 ; Joachim Schöpfel, « Vers une nouvelle définition de la littérature grise », Cahiers de la Documentation/Bladen voor Dokumentatie, 3, 2012, p.14-24 ; Semra Halima, La littérature grise : face méconnue de la documentation scientifique (1re partie). Documentation et bibliothèques, 53(4), 2007, p. 205–210.

- Un guide pour les bonnes pratiques et les ressources de la « littérature grise » existe d’ailleurs pour aider à cartographier, unifier et valoriser cette littérature d’avenir, [en ligne] http://greyguide.isti.cnr.it [consulté le 02/11/22].

- Voir par exemple Dominic Farace, « Mesurer la qualité de la littérature grise », trad. Joachim Schöpfel, I2D – Information, données & documents, 52(1), 2015/1, p. 60-61, [en ligne] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2015-1-page-60.htm [consulté le 02/11/22].

- Dans les paragraphes qui suivent, nous reprenons des éléments exposés une première fois dans la formulation du projet de recherche « Politiques de l’obscène » (voir [en ligne] https://poliobs.hypotheses.org/presentation-du-projet-en-francais [consulté le 02/11/22]) et ensuite développés dans notre préface à The Politics of Obscenity in the Age of the Gutenberg Revolution, New York, Routledge, 2022, p. 1-27.

- Voir les articles d’Amélie Mons, de Pierre Philippe-Meden et de Pierre Katuszewski qui soulignent l’apport de metteurs en scène comme Romeo Castellucci, Pippo Delbono, Jan Fabre, Angélica Liddell et Rodrigo Garcia notamment qui revisitent la scène théâtrale comme lieu privilégié de l’expression de l’obscène, revendiquant la liberté institutionnelle d’offenser. Voir encore l’article de Xavier Daverat sur les œuvres cinématographiques du giallo, ces films jaunes de l’Italie des années soixante et soixante-dix.

- Amélie Mons, Pierre Philippe-Meden, Pierre Katuszewski, Fabienne Marié Liger, Xavier Daverat.

- Adrienne Boutang

- Joël Augros.

- Gilles Magniont, Daniel Brunstetter.

- Voir l’article « Interdit d’interdire ? » d’Adrienne Boutang qui s’intéresse, en particulier, au cas des instances censorielles cinématographiques aux États-Unis. Joël Augros s’intéresse, quant à lui, à l’économie du film français obscène et Fabienne Marié Liger à la censure cinématographique en Russie à travers les films d’Alexis Balabanov. Xavier Daverat, juriste, à travers l’étude du Giallo, cinéma populaire italien qui coexiste avec le cinéma d’auteur, pose la question de la réception de ces films de genre où il est bon de « tuer une femme » au regard de la situation de production de l’Italie des années soixante et soixante-dix.

- Voir l’article de Gilles Magniont sur « Les trains fantômes de Bret Easton Ellis » qui rappelle, à travers l’exemple des tweets de Brett Easton Ellis, les différences dans l’émission de l’obscène et dans sa réception, Ellis reconnaissant lui-même ne pas avoir pris la mesure initiale de ces changements induits par le support.

- En particulier Joël Augros et Xavier Daverat.

- [en ligne] http://www.revue-exposition.com/index.php/articles5/lemieux-decrochage-hylas-waterhouse-sonia-boyce [consulté le 02/11/22]

- Pour plus de détails, voir https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/02/01/censure-de-l-origine-du-monde-sur-facebook-une-attaque-contre-la-democratie_5250611_4408996.html [consulté le 02/11/22]

- Sur cette logique – ou plutôt : poétique – d’exposition, voir à nouveau notre préface dans Politics of Obscenity in the Age of the Gutenberg Revolution, New York, Routledge, 2022, p. 1-27.

- Georges Didi-Huberman, Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté. L’image ouvrante, 1, Paris, Gallimard,1999, notamment p. 95.

- L’image est reproduite sous le titre « Hommage à Courbet » sur https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/regardez-voir/jean-baptiste-mondino-9103190[consulté le 02/11/22]

- Un enregistrement de la performance est disponible sur https://vimeo.com/355833005 [consulté le 02/11/22]

- [en ligne] https://www.dust-distiller.com/art/deborah-de-robertis-memoires-de-lorigine [consulté le 02/11/22]

- Dans ce qui suit, nous nous appuyons sur Thierry Savatier, L’Origine du monde. Histoire d’un tableau de Gustave Courbet, Paris, Bartillat, 2007 [3e édition, revue corrigée et augmentée].

- Une reproduction de l’œuvre est disponible sur : https://oic.uqam.ca/fr/images/masson-andre-1955-terre-erotique [consulté le 02/11/22]

- Savatier, op. cit., p. 192.

- Ibid., p. 193.

- Voir Lynn F. Jacobs, « The Triptychs of Hieronymus Bosch », Sixteenth Century Journal, n°31(4), 2000, p. 1009-1041.

- Une reproduction du triptyque est proposée sur le site du Prado : https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-adoration-of-the-magi-triptych/666788cc-c522-421b-83f0-5ad84b9377f7 [consulté le 02/11/22]

- Cité dans Bernard Teyssèdre, Le roman de l’Origine, Paris, Gallimard, 2007, p. 394.

- Jean Baudrillard, Mots de passe, Paris, Librairie générale française, 2004, p. 33-34.

- C’est cette intranquilité à la Montaigne que rappelle Daniel Brunstetter dans son article « L’obscène, la guerre et moi ».

- Alfred de Musset, en 1832, imagine un nouveau théâtre que l’on peut lire dans son fauteuil.