UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine

Catégorie : Archéologie

The session Querns and Mills in Mediterranean Antiquity: Tradition and Innovation during the First Millennium BC was organised in the framework of the annual conference held in Barcelona (2018) by the European Association of Archaeologists (EAA).

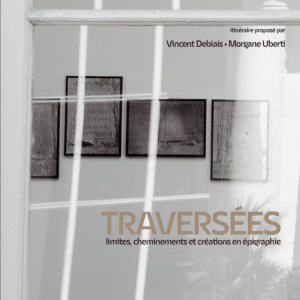

par Morgane Uberti

Le travail de gravure de Sylvain Konyali est d’abord réflexif et processuel. Il témoigne aussi d’une expérience du temps à l’œuvre.

Rien n’était simple dans le projet d’exposition Sendas epigráficas. Le caractère inédit de l’aventure pour la plupart de ses acteurs, les aléas d’une conversation discontinue entre artistes et chercheurs, les tâtonnements propres à la dynamique créative ont entravé à maintes reprises un cheminement commun, l’ont mis en péril parfois, et en ont toujours souligné le caractère irrésolu et vacillant.

Actuellement, les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) sont communément utilisés pour leur pertinence dans l’étude topographique et cartographique, y compris dans le cadre de l’épigraphie.

Over the past decade, archaeology and epigraphy have been reconsidering their modus operandi. Prompted and facilitated by technological advances, motivated by new research questions, and challenged by growing calls to engage with contemporary audiences,…

par Ignacio Triguero

El registro gráfico tridimensional se ha convertido en una herramienta indispensable para la documentación del patrimonio, especialmente en aquellos casos en los que la intervención conlleva una destrucción total o parcial del contexto objeto de estudio, algo que sucede sin excepción durante una excavación arqueológica.

par Salvatore Ganga

Nelle operazioni di rilievo, inteso in senso generale, i migliori risultati si ottengono dalla stretta integrazione di tecniche diverse, ognuna con le sue peculiarità e il proprio grado di precisione: così nel…

The inscription is engraved on a cippus known as the Forum Cippus (fig. 1), from which it takes its name. The Cippus has been mutilated and it is missing its upper part for an unknown extension.

Le présent volume porte un intérêt particulier au caractère innovant des techniques mises en œuvre et à la variété de méthodes déployées lors de la résolution des problèmes retrouvés dans la lecture des textes sur différents supports épigraphiques.

Au cours du printemps 2005, une double exposition s’est tenue à Paris, au Louvre et au Centre Georges Pompidou. Cet événement intitulé “Comme le rêve, le dessin” partait d’une technique (le dessin donc), pour mieux la dé-finaliser, celle-ci devant se penser au-delà de son caractère préparatoire, en référence à la peinture, pour ses qualités propres.

L’exploitation des ressources minières est une activité qui a été pratiquée dans tous les massifs montagneux du sud-ouest de la Gaule (Pyrénées, Corbières, Montagne noire) à toutes les périodes. Cet ouvrage propose une synthèse sur les exploitations du second âge du Fer et de la période romaine, pour lesquelles les données ont été largement renouvelées depuis le début des années 2000.

Dans les Pyrénées centrales, deux districts ont été étudiés : le massif du Montaigu pour le plomb argentifère et celui des Hautes Baronnies pour le fer (fig. 18). Les recherches dans le massif du Montaigu ont été menées par J. Girard.