UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine

Lieu d'édition : Pessac

Mener une recherche où les compétences en archéologie minière et métallurgique, en géologie et en géochimie sont réunies représente un réel atout pour les études de provenance.

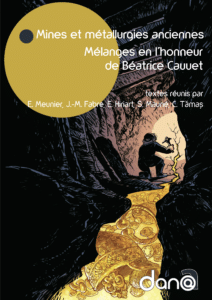

Le milieu souterrain des mines anciennes a ceci de particulier qu’il est un conservatoire où sont intimement préservées les traces de l’activité humaine : traces d’outils liées à l’abattage, traces de suie liées à l’éclairage, traces relatives au cheminement des mineurs et de leurs fardeaux sur le sol des galeries ou encore traces de vie quotidienne.

Les mines du Laurion ont amplement contribué au destin exceptionnel de l’Athènes classique en produisant chaque année, durant les périodes d’intense exploitation, près de 20 tonnes d’argent converties, pour l’essentiel, en monnaies.

Le site minier d’Alburnus Maior ou Roșia Montană situé dans les monts Apuseni en Roumanie a été pendant environ 15 ans une région privilégiée par Béatrice Cauuet pour développer ses recherches et transmettre ses compétences en archéologie minière aux nouvelles générations d’archéologues miniers.

Les versants des collines situées notamment au sud de la ville d’Autun, sur le bord nord du massif granitique, sont connus depuis plusieurs années pour leur fort potentiel minier. En effet, ce secteur est riche en dépôts alluvionnaires montrant une forte concentration de cassitérite.

En 1997, la fibule à queue de paon a été découverte fortuitement dans l’Aveyron (France) par Jean-Gabriel Morasz lors d’une prospection thématique au site minier du Puech de la Vernhe (La Bastide-L’Évêque, Aveyron, France), à proximité d’un four de traitement de minerais de galène argentifère

La problématique du développement économique dans l’Antiquité et des interactions Hommes/Environnement qui en découlent est rendue complexe par la variété des paramètres à prendre en considération, mais aussi par le caractère hétérogène, souvent incomplet et non diachronique, des données prises en compte concernant de vastes territoires.

par Christian Rico

Parmi les dernières découvertes de barres de fer réalisées à l’été 2018 au large des Saintes-Maries-de-la-Mer, il y en a une qui a particulièrement attiré notre attention, après celle de son inventeur, Luc Long, Conservateur du Patrimoine au Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture et responsable des recherches dans ce secteur.

Sur la rive nord du détroit de Gibraltar, à mi-chemin entre Tarifa et Barbate, le site de hauteur de La Silla del Papa fut occupé pendant tout le premier millénaire avant notre ère.

par Mertxe Urteaga

La mina se localiza en el pequeño conjunto minero de Altamira, situado en las inmediaciones del casco urbano de Irun (Gipuzkoa).

La presencia en el Pirineo de metales como el oro y la plata era bien conocida por los autores greco-romanos, un conocimiento que no se limitaba a su propia época, sino que se proyectaba hacia el pasado alcanzando incluso la época mítica.

Los Ancares se localizan en el ángulo NO de la península ibérica, una zona profundamente marcada a principios de nuestra era por la minería aurífera romana, donde se suceden cientos de explotaciones mineras, cuya magnitud y extensión no tuvo parangón en el mundo antiguo